6 minute read

DF.LLA PARilZIONE TEORICA DELL'ARTE MILITARE

' r rattare della partizione teorica dell'arte militare potrà parere a taluni, oggi, una supe1·fiuità, dappoichè :fin dai primi passi nella carriera milltare l'aspirante ufficiale impara a conoscere definizioni, le quali sono per lui ciò che i ferri de l mestiere sono per l'artigiano. Strategia, tattica, Iogistica, organièa, sono oramai considerati come vocaboli tmdizionali noti a tutti e costituiscono da molti anni la bMe dei programmi d'insegnamento negl'instituti militari; siechè si temo che le mutazioni, che si volessero introdun-e nella terminologia ora usata, turberebbero abitudini inveterate e sarebbero agli studiosi più d'imbarazzo che d'aiuto. I conservatori più tenaci giungono sino al punto di negare l ' utilit.n della su questo argomento.

Ji1ppure in realtù. non è cosi. Coloro che avversano, in nome della tradizione, ogni mutamento, non sanno che il nostro frasario militare è poco comprensibile fuori del nostro paese e dimenticano probabilmente quale sia la vera tradizione classica italiana, donde sia venuta a noi la partbdone comunemente acoottata in Italia, quali e quanto disparate siano le opinioni dei più rinomati scrittori italiani ed esteri, antichi e recenti; qnalo infine sia l'evoluzione per cui siamo giunti alle condizioni odierne. Coloro che, in nome della tt·adizione, prerlicauo l'immobilità negando il diritt.o f\. progredire, non banno forse mai pitl rivolto, con in· tento critico, il pensiero a quanto, sui banchi della. scuola, venne loro inseguaéo, adagiandoRi nella beata indolenza Idi chi giura in rerbo magù:tri i mentre invece è noto che la maggior parte dei progressi scientifici è dovuta ad uomini, ebe discepoli ribelli oggi, diventarono i ca.piscuola dell'indomani.

Advertisement

Qnanto poi all'utilità eli una discussione su questo argomento, essa apparirà evidente quando si pensi che parti?.ione teorica di cui trattasi ò la base dei programmi. di studio e che cla essa dipende la concezione pratica che il giovane ufficiale acquista de' propri doveri, in quanto concerne il proprio ulteriore perfezionamento intellettuale.

Ed ora, un po' di storia. Gli scrittori più antichi non si affannarono intorno al problema della partizione teorica dell'arte militare. Nei vocabolari greci troviamo le parole st1·a· tegma, esercito, .strategomai, servir nell'esercito, 8trategia, co· mando dell'esercito, comandante, tactike, l'arte della guerra; nei vocaboli. latini troviamo l;trategeurn, luogo ove i soldati si radunavano, st·1·ategitt7 territorio su cui il pre· fetta aveva giurisdizione i dal che si vede, insieme con la poca corrispondenza tra il significato attribuito alle medesime parole dai Greci, dai Romani e dai moderni, la nessuna preoccupazione di sottili distinzioni in un fatto CO:iÌ oomJ>lesso come la guerra.

Le prime definizioni vengono assai più tardi. Il risorgere della letteratura militare, speute.si con la caduta dell'impero romano, si nccom pagna. in Italia al rinascimento generale de1le arti e delle scienze, che fu conseguenza degli studi compiuti dagli eruèiti sulle nntiche memorie, rimesse alla lnce nel quattrocento e d i vu lgate poi per mezzo della stampa. Tra i primi il :Jiachiavelli, nei sopra. Livio, investigò le cause della libertà e della prosperità di Roma, e nel libro sull'a rte della guerra tentò di ridestare le antiche instituzioni romane; e, come il Maclliavolli, altri scrHLori Ai occuparono d'arto mililare, fra cui il Garimberto, il Busca. il Forni, i l Moutecuccoli, il Palmi ori, per non citare che i principali. Tn Francia emersoro principalmen1.e il Puységur, il "F'euq uières, il Ji'olard, il maresciallo di Sassonia o il Gni· bort; iu Austria il principe di Ligne; ma qua!:òi tutti questi scrittoti, tanto italiani, quanto stl'auiori, nel trattare dell'arte militare non si curarono di .farne una partizione teo· rica cb e ne agevolasse lo studio m<>todico i i più tmttaron.o prom.iscuamente di apparecchio o d'impiego delle forze, ba· dando più ai ftttti quali si presentavano o.lla loro mente e alla successioue loro nel tempo che ad un ordine astratto d'importanza o ad un rnggruppamento della materia secondo un indice scientifico; molti si occuparono di una parte limitata dell'arte militare e accesero dispute sopra un campo ristretto, come, per esempio , quello dell'ordine li· neare e dell'o1·dinl' nella maggior parte dei casi poi, parlarono clell'arte militare senza definirla. eccezione il Forni ed ill\:J:ontecnccoli, ciascuno dei quali dette materia, che costituisce l'arte militare, la partizione ragionata che qui appresso si legge i ma conviene notare che il .l\Iontecuccoli parlò piuttosto di gue1·ra che cl'a1·te mil#m·e, sebbene eg li abbia. ùetto nella. prefazione:

« Videa dell'arte è misura e l'tw> f. maestro delle cose da c farBi; qumdi è che ... si porranno 1u primo luogo, giusta il c concetto dei matematici, i principi e quelle maggiori proc posizioni sulle quah, come sopra stabili basi, l'intelletto m:LLA PAB.TIZlONlì: TEORICA DELL'ARTE MILITARE 2308

• Millogizzando sicuramente s'appoggia; in secondo luogo « recheranuosi avanti, come proposizioni minori, le pratiche « di essi aforismi ».

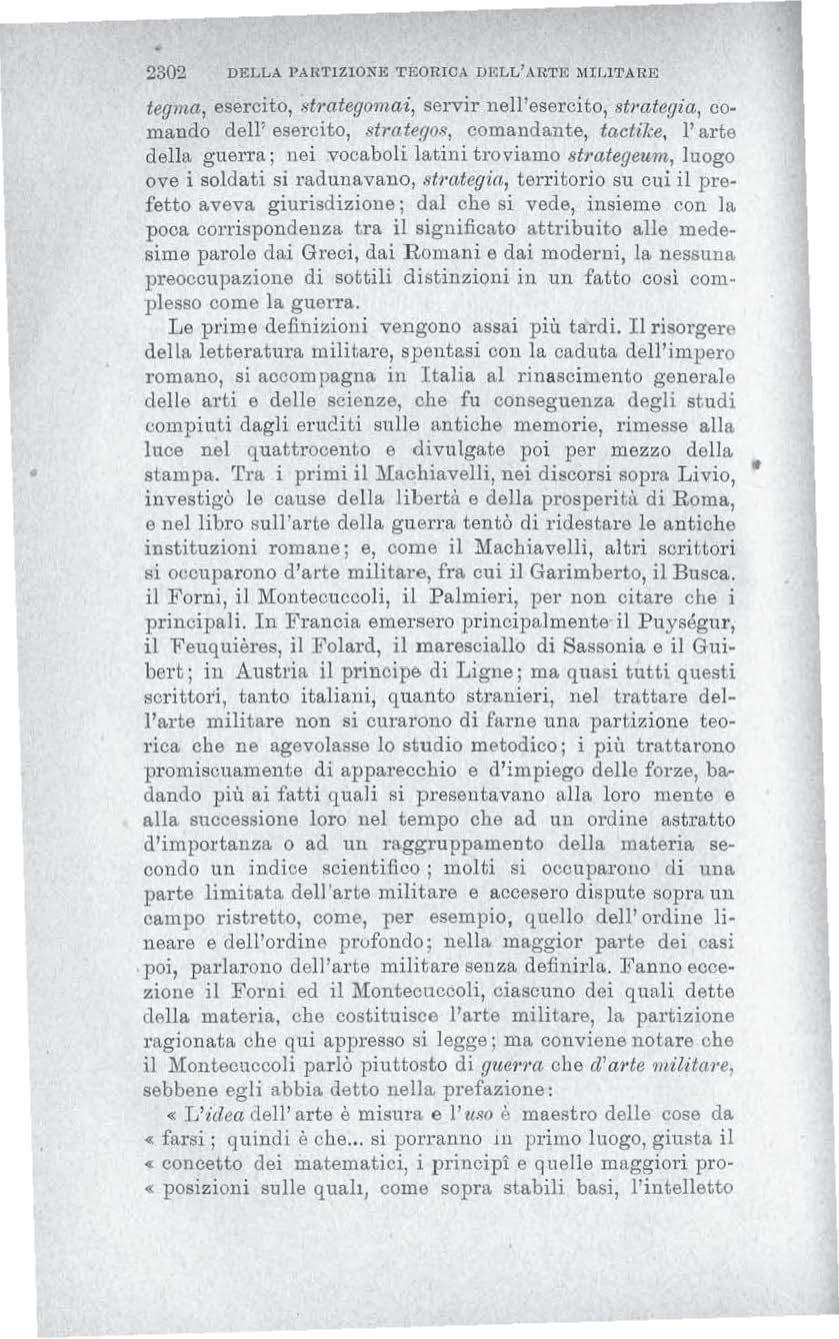

Quanto al Maohiavelli, si può considerare come definizione e partizione dall'arto militare questo passo dellib1·o I della gue1·1·a (anno 160G) : ll marchese Filippo Forni (Hi40), in un trattato per uso <lei lo milizie pontificie (2), partisce la materia che forma oggetto dell'arte militare nel modo che appare dal sehema:

« Ad ordinare un esercito, bisogna trovare gli uomini, « armarli, ordinarli e uei piccoli e grossi ordini esercitarli, w: alloggiarli, e al nimico dipoi, o stando o camminando, ra.p4 presentarli. In queste cose consiste tutta l'industria. della « guerra campale, che è la più necessaria e la. più ono« \'ata (l) .

8 .g

Scelta. Comparti· mento capi. l dci eoldnti. l ldolio tru p pc n p i odi. delle truppe 1\ cnvnllo. dei quartieri. oaor.cizio dci soldo. Li. i! l per mo.rcinro. Diaciplino. ot·dmo.nzo . • . . . ..... per combo.ttoro. ·a fl leggi militnri.

·a l

1 del combnttoro in montagna.. l Fazioni l doll'attnccar piazzo. 1della dello piazze l opportunitt\. del sito. ,S il nomico . . 1 opporttmità del tempo. \ Opportunità dolli opportuni organi. del combnttorlo. clol ritirttrsi da. esso.

Il hlontecuccoli (16G8) ve (3 ) ; (( T,Ja guerra è un'azione d'eserciti offeudentisi in ogni c guisa, il ctù fine si è la vittoria.

(l) Opero di )hcuuvEr.r.l, L. I- Dell'arte <lclla !J!Urra, 3 i9

(2) FORNI.- Nuovo 8tabilimcnto di milizia in servi::io dell'Italia.

(3) - Aforismi dcll'w·te bellica.

« La guerr a è interna od esterna; offensiva o d ifensiva; « marittima o terrestre, rispetto alle persone , al modo ed al « l u ogo diverso .

«La v i ttoria si consegu:isce per mezzo dell' a ppa? ecchio, « della dispo&izione e dell'operazione.

« In ci asched u no di tutt i tre questi membri si hanno c: vantaggi o disavvantaggi, che sono qualità naturali o ac« quistate, di tempo, di luogo, d'a1·mi o d'altro, che g iovano c: o nuociono a sormontare il nemico. c: La disposizione si ragguaglia alle forze, al paese, al di- c: segno che si ha di offendere, di diteudere o di soccor- c: L'ope,·azione s'eseguisce con risoluzione, con segrete z za, • f( con ce l erità, marciando, alloggiando, o com battendo :. .

« L' appm ·eccltio si fa d'uomini, cl'Mtiglieria, di munizioni, « di bagagli o e d i dan aro.

« re l'e (l) .

Nell'epoca napoloonica e in quella di poco ltt pr ecedette, q nella che il l\Iontecuccoli chiamo. va diHposizione e il F orni oppo1·tunità incominciò a chiamarsi .'lt?·ategia (2), mentre si disse tattica quella ohe i due scrittori 110minati chiamarono rispettivamente ope,·azione o {a::ioni , sebbene, specie riguardo al Montecuccoli, la conispondenza non fosse perfetta . Qllalctmo anche detite alla strategia il nome di grande e f't'a q nesti va pa.rbico l armeute citato il Guibert (1772), il quale così rag ionava: c: Agli occhi della maggior parte doi m ilitari, la tattica

« non è che un ramo della guerra: ai miei, essa è la base

« di questo. scienza, anzi è la scienza stessa Bi;;ogna di-

« videro l tatLica. in due parti: l'una elementare e limi-

« tata, l'altra complessa. e subJ i mo. La second11 è, propria-

« mente parlando, la scienza dei generali.. .. essa è tutto, in « una. parola, per chè è l'arte di f are operare le truppe e

(l) Il capitolo che tra.tttl della diRposizione dà norme generali per formulMe il piano d'opomziono e per l' impiego dolht forze; sonn norme tnt.· ticho e strategiche o.d un tempo.

(2) Nella. Jflnciclopédie méthodiquc del 188 7 (Art ruilita iro, tomo IIJ) non si trovo. la pnrolu stratéqie o l'espressione taotique gbtérale ò consido ratl\ equivalente a. quella. di art cle lrs uucrre Nel st,pplément de l 17 9 7 ò la distinzione fra strategia o tattica; iv i si parla di una 8Ciencc 11tratégique, che è la. scion1.a. sublime che dove avE'ro un generale o di oui l a non ò cho una pat·to. più rooonto vocabolario mar ino o militare del Guglielmotti la do· finiziono de llo. strutegio. e della. to.ttioa appa.re non nleno confusa che nell 'antica enciclopedia. sopra ricordata. L'tma e l'altra sono denominate oro. scienza. ed oro. arto; l a str ategio. cornp r endo anche quella. che comunemente dices i tattica e la tattica. s i p uò scambiare con l'ordinamento. c La. tattica. è nr to di composi'l.iono nt1mer ica, come l o. str ategia ò scienza di mo· v imento t r ionfante 1.