15 minute read

Modernità futurista e culture di confine

Modernità futurista e culture di confine

Nell’aprile 1924 si era aperta la Prima mostra goriziana di Belle Arti, ordinata da Antonio Morassi, all’epoca ispettore all’Ufficio di Belle Arti della Venezia Giulia, a Trieste, che volle Pocarini con sé come segretario. Già nel titolo, con quella insistenza sulle «Belle Arti», era significativa l’adesione a una cautissima idea di modernità. Tuttavia, secondo gli ordinatori, la mostra rappresentava «il primo sforzo compiuto dal Friuli unito per passare in rassegna le proprie energie artistiche contemporanee […] Per Gorizia, questa Esposizione ha il vanto di essere fra tutte le antecedenti la più importante manifestazione dell’arte figurativa moderna».

Advertisement

Già parlare di «Friuli unito» era un segnale ben chiaro della volontà di armonizzare le diverse voci delle culture locali in un poderoso inno nazionale. Di certo fu una selezione eclettica, priva di eccessi avanguardisti. Le schede compilate da Morassi per il catalogo e i medaglioni pubblicati a puntate su «La Voce di Gorizia» costituirono uno dei primi e più interessanti tentativi d’analizzare la situazione contemporanea giuliana, per quanto apparissero piuttosto arretrate e pienamente aderenti a una pacata retorica tradizionale. Tuttavia, era importante la difesa delle punte più avanzate della ricerca artistica locale, che s’identificava nell’attività dei cosiddetti futuristi: Giovanni Ciargo, Luigi Spazzapan, Veno Pilon e Giorgio Carmelich. Questi autori, è bene notarlo, comparvero nelle pagine in cui «L’Aurora» celebrò i futuristi dell’esposizione giuliana22. E si ritrovano fra le sporadiche pagine che Pocarini volle contemporaneamente dedicare agli esponenti del futurismo locale su «La Voce di Gorizia».

Nel loro insieme, queste presenze documentavano piuttosto bene un attivismo, certo portato con tutta l’ingenua approssimazione dei neofiti, che trovava nel loro stile apertamente modernista un possibile punto d’aggregazione e di sintesi delle differenti spinte culturali di artisti di lingua (italiana, slovena, austriaca) e formazione artistica (Venezia, Vienna, Praga) diversa23 .

22 Alla prima esposizione Goriziana di Belle Arti, «L’Aurora», II, n. 7, luglio 1924. 23 Cito come esempi: Veno Pilon, «La Voce di Gorizia», 26 aprile 1924; E. F.(urlani), Giovanni Ciargo, ivi, 21 aprile 1925; G. Carmelich, Augusto Cernigoj, 22

Il modernismo pacato, tutto sommato benpensante, di pittori goriziani e triestini come Italico Brass, Gino De Finetti e Vittorio Bolaffio era interessante per valutare la declinazione di modelli autorevoli, dai francesi dell’Ottocento al colorismo più fermentato di scuola tedesca, da Max Liebermann a Heinrich Zügel. Si trattava di un’indubbia apertura europea, tanto più se si confrontano questi esiti con le proposte assai anodine degli autori udinesi. Costoro furono aggregati agli espositori quasi obtorto collo, per rispetto di quella che era ancora la provincia in comune, e in un chiaro intento di contrapporre un sano bastione d’italianità a possibili derive barbariche. Certo, il confronto con l’attardato paesismo dei pittori di area friulana pendeva tutto a favore dei giuliani; né questo impedì alla rivista udinese «La Panarie» di stilare un regesto provincialmente del tutto sbilanciato verso gli artefici locali, ed esplicitamente insofferente verso l’«avanguardismo» della triade Ciargo, Spazzapan e Pilon24 .

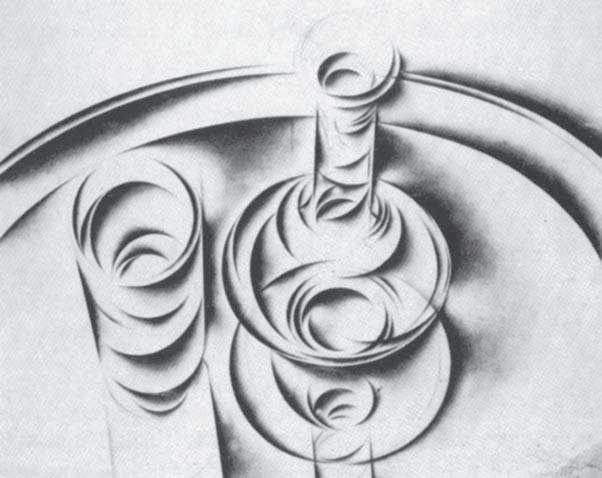

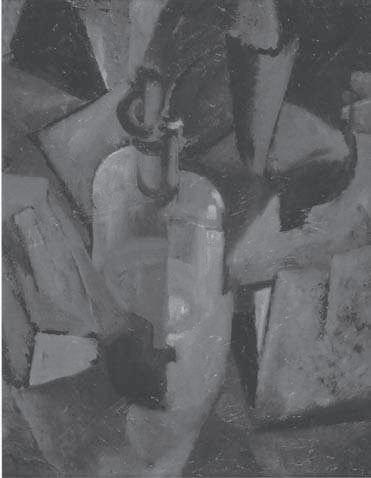

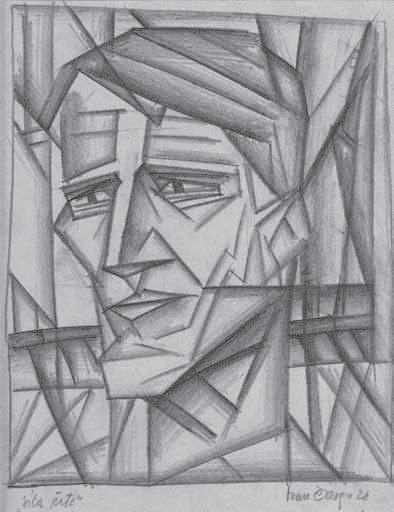

Sulle ragioni di questa esplicita idiosincrasia è bene spendere qualche parola. Va peraltro detto che il presunto «futurismo» di costoro era quanto di più cauto e temperato, a questa data. Il segno di Spazzapan era quello di un’elegante stilizzazione non priva d’accenti puristi, quando non déco, come si osserva nel disegno Riflessi, bottiglia e bicchiere, presentato proprio a Gorizia (fig. 9.1). Avgust Cernigoj, ne fa fede tra l’altro la natura morta 1923 dei Musei Provinciali (fig. 9.2), era legato a un impianto non tanto picassiano, quanto piuttosto del Soffici che aveva guardato (ma dieci anni prima, ai tempi della «Voce») a Picasso. Giovanni Ciargo (Ivan Čiargo) sembrava studiare certi esiti di Boccioni, anche quello dei gessi del 1913, spingendosi a prismatiche composizioni che ponevano in evidenza le doti notevoli del disegnatore

dicembre 1925. I tre autori menzionati erano tutti di origine slovena e avevano parzialmente modificato il cognome. Giudizi non dissimili provennero della recensioni alle mostre triestine: cfr. L’esposizione d’arte al Giardino Pubblico, «Il Piccolo della Sera», 20 ottobre 1927; La mostra regionale d’arte al Giardino. Pittori d’avanguardia ed altri, «Il Piccolo», 18 ottobre 1928. 24 C. Ermacora, Alla mostra goriziana di Belle Arti, «La Panarie», n. 11, 1924, pp. 161-166; su questi temi, rinvio a quanto ho scritto in Figure e paesaggi del primo Novecento: il conflitto tra le intenzioni della forma e i sistemi dell’arte, in Le arti a Udine nel Novecento, catalogo della mostra (Udine, Chiesa di San Francesco, 20002001), a cura di I. Reale, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 61-73.

Figura 9.1 Luigi Spazzapan, Riflessi, bottiglia e bicchiere, 1923.

(fig. 9.3). Veno Pilon (Venceslav Pillon) esibiva i segni d’una formazione espressionista mitteleuropea presso l’Accademia di Praga (fig. 9.4)25 .

Ma quello che infastidiva i recensori udinesi non era tanto la vocazione, avanguardista o futurista che dir si voglia, degli autori; era, invece, la presenza di uno stile radicale associato alla sonorità esplicitamente alloglotta dei loro cognomi. Per una rivista che si erigeva a baluardo di un’orgogliosa identità regionale (il titolo stesso della testata, «La Panarie», in friulano indica la madia), e al tempo stesso ambiva a essere espressione della città di Udine come

25 Componenti slovene della pittura giuliana negli anni 20-30: Pilon, Cernigoj, Cargo, catalogo della mostra (Galleria Sagittaria, Pordenone, 1983), a cura di T. Reggente e P. Krečič, Pordenone, Centro Iniziative Culturali Pordenone, 1983; P. Krečič, Avgust Černigoj, Ljubljana, Nova Revija, 1999; Veno Pilon: un cittadino europeo, catalogo della mostra (Galleria Regionale d’Arte Contemporanea «Luigi Spazzapan», Gradisca d’Isonzo), a cura di F. Marri, Gradisca d’Isonzo, 2003.

Figura 9.2 Avgust Cernigoj, Natura morta, 1923.

«capitale della Guerra», non era difficile stabilire un’equazione tra il deprecato slavismo dell’onomastica e i biasimati, «antitaliani» stili del moderno.

Coloro tra i futuristi giuliani che colsero le ragioni di questa ostilità, risposero con rapidità. Alla fine del 1924 si distaccarono dalla redazione de «L’Aurora» Carmelich ed Emilio Mario Dolfi, che si uniranno a Cernigoj per dar vita al gruppo costruttivista triestino e alla rivista «25», in quello che sarà uno degli esperimenti più avanzati del modernismo regionale. A parte la situazione di Trieste, dove Bruno Sanzin aderiva in maniera totale e subalterna all’ortodossia marinettiana (suo l’apologetico volumetto Marinetti e il futurismo, 1924), è infatti vero che a questa data il programma di Marinetti non era in grado di stabilire un’egemonia sul futurismo d’area giuliana. Dopo la guerra, i confini del movimento erano divenuti al tempo stesso politicamente più dogmati-

Figura 9.3 Ivan Čiargo, Linee di forza (Autoritratto), 1928. Figura 9.4 Veno Pilon, Paula, 1923.

ci e culturalmente frastagliati. Se il profilo ideologico ben presto s’inquadrava entro le linee guida delle nascenti istituzioni fasciste, quello letterario e artistico era assai più malleabile.

L’intento di Pocarini era infatti d’aprire, con le pagine de «L’Aurora», uno spazio privilegiato all’incontro e al confronto delle varie energie moderniste, al di là dei singoli schieramenti e delle contrapposizioni, spesso puerili e oggi francamente poco comprensibili. Carte e libri che sopravvissero alla morte precoce di Pocarini narrano un orizzonte di contatti piuttosto vasti, che coincideva per intero con la geografia interna del futurismo e con quella esterna delle irradiazioni dell’internazionalismo astratto e costruttivista, da Zagabria a Brno ad Anversa; tavole e fogli presentavano il lavoro di Moholy Nagy, Schlemmer, Baumeister, Tatlin, El Lissitzky. Non erano poi molti, a questa

altezza cronologica e a questa latitudine, ad avere a disposizione simili documenti (lo stesso gruppo milanese del «Milione» ci arriverà qualche anno dopo, e perlopiù attraverso la mediazione francese dei «Cahiers d’Art»)26 .

Lo sforzo venne però vanificato da due fronti opposti. Da un lato l’inerzia e il tradizionalismo della situazione udinese, sfruttati in chiave di revanche nazionalista da parte di quegli stessi intellettuali che accetteranno la normalizzazione ideologica della Società Filologica Friulana. Questo istituto iscrisse nel suo statuto di fondazione, redatto nel 1919, il compito di preservare «l’individualità etnica e linguistica» dell’intero territorio friulano, paventando che siffatto «storico compimento» potesse coincidere con il pericoloso «uguagliarsi di ogni individualità regionale di fronte al progresso livellatore». Anche le comunità ladine erano invitate, senza troppi scrupoli, a ricongiungersi alla patria e alla cultura italiana, «alla quale naturalmente dovrebbero portarli le comuni origini latine, e si tolgano da quel piegarsi verso il mondo germanico, tanto disforme da tutto ciò che nella latinità v’è di più intimo e schietto». L’assemblea costitutiva che sottoscrisse questo verbale era stata riunita a Gorizia: che era sì la città natale di Graziadio Isaia Ascoli, a nome del quale venne intitolata l’istituenda società; ma soprattutto città riconquistata e redenta; un territorio «alle porte della Slavia» da riscattare con uno sforzo congiunto, politico e letterario, per inoculare l’italianità27. Questo programma poggiava, come si è visto, sull’accurata rimozione del «progresso livellatore» e, di conseguenza, sul recupero del substrato popolare, per loro incarnato nella rustica e paternalistica poesia campestre di Pietro Zorutti. Il poeta friulano, morto nel 1867, era stato ricordato proprio da Soffici in una pagina di «Rete Mediterranea» tempestivamente ripresa dal bollettino della Società. Il programma sofficiano di restaurazione poetica intercettava quello di italianizzazione delle frontie-

26 Le riviste possedute da Pocarini, perlopiù ottenute come scambio con «L’Aurora», sono custodite presso l’Archivio Pocarini, Musei Provinciali di Gorizia, busta 35. 27 Assemblea costitutiva della Società Filologica Friulana (Gorizia, 23 novembre 1919), «Bollettino della Società Filologica Friulana», I, n. 1, 20 febbraio 1920, pp. 2-7. Tra i fondatori della Società vi era anche il fratello di Pocarini, Ervino Pocar, che aveva scelto di mantenere il cognome originale; trasferito a Milano, divenne poi il più importante traduttore dal tedesco della sua generazione.

re; non esisteva migliore avallo, da questo punto di vista, della schietta friulanità rispecchiata dalla toscanità più militante28 .

D’altra parte, nei giorni convulsi delle trattative a Versailles, era stato lo stesso Soffici ad argomentare, sulla rivista papiniana dal programmatico titolo «La Vraie Italie» (scritta interamente in francese, per favorirne la circolazione all’estero), la necessità di risolvere la questione delle rivendicazioni territoriali invocando il criterio della storia e della cultura in questi termini: «Là où il y a mélange de peuples et rivalité d’intérêts, et donc difficulté d’un exact partage, le droit à être favorisé appartient à celui des deus pays qui est arrivé à un plus haut degré de civilisation et de splendeur intellectuelle»29 . Una concezione che appare piuttosto discutibile, poiché francamente imperialista, del diritto internazionale.

All’interno di un simile quadro politico e culturale, non sorprendono allora le difficoltà in cui versarono le proposte culturali che, invece di rispettare l’ortodossia d’un presunto vernacolo locale, percorrevano la china, piuttosto ambigua, del meticciato modernista. In un’area geografica priva d’una tradizione moderna e italiana, il richiamo al futurismo da parte delle più giovani generazioni appariva il gesto più naturale: un’avanguardia che sembrava offrire le stigmate dell’eversione estetica, il carisma del nazionalismo e, al tempo stesso, una radiosa prospettiva di scambi europei.

Anche se nel territorio giuliano le vestigia di romanità non tardarono a essere oggetto di un’accurata ridefinizione simbolica, che piegava filologia e storia agli interessi contingenti, non potevano certo sussistere, al di là di questi recuperi «imperiali», sistemi interpretativi analoghi alla modernità «toscana» istituita da Soffici. Il futurismo di Marinetti, o almeno ciò che di volta in volta si poteva ricavare da esso, fu il linguaggio più prontamente dispo-

28 A. Soffici, La casa di Zorutti, «Rivista della Società Filologica Friulana», II, n. 1, 31 marzo 1921, pp. 56-58; e cfr. A.M. Vinci, Immagini della provincia fascista. Culto e reinvenzione delle tradizioni popolari in Friuli, «Italia Contemporanea», n. 184, settembre 1991, pp. 419-441. È opportuno ricordare che proprio dalla figura di Zorutti muoverà la critica di Pasolini alla tradizione vernacolare del friulano: cfr. P. P. Pasolini, Lettera dal Friuli, «La Fiera Letteraria», 29 agosto 1946; Tranquilla polemica sullo Zorutti, «Libertà», 16 ottobre 1946, ora in Un paese di temporali e di primule, a cura di N. Naldini, Parma, Guanda, 1993, pp. 211 e 214. 29 A. S.(offici), La question italo-yougoslave, «La Vraie Italie», n. 1, maggio 1919, p. 107; cfr. M. Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 119.

nibile – e l’unico possibile – per sostenere un’ipotesi di modernità svincolata da ogni possibile genius loci che non fosse, appunto, un imprecisato (e imprecisabile) «genio» nazionale. In presenza d’un substrato storico-culturale dai contorni pericolosamente ambigui, il futurismo, nella misura in cui poteva essere invocato come tabula rasa, e indipendentemente dalla sua effettiva esistenza come tale, appariva come il migliore strumento per generare una modernità nazionale.

In realtà, come si è visto, la maggior parte degli osservatori e la totalità delle istituzioni guardavano con sospetto, quando non con aperta ostilità, le azioni dei giovani futuristi. Per evitare pressioni politiche, gli artisti sloveni preferirono stabilirsi a Lubiana. Qui vareranno la rivista «Tank», il corrispettivo sloveno di «25», alla quale collaboreranno anche Spazzapan e Pilon. Ma gli ultimi fuochi di questa avanguardia sembrarono esaurirsi in fretta30. La seconda esposizione goriziana di Belle Arti, curata da Pocarini in qualità di fiduciario del Sindacato fascista, aprì nel 1929 presso la casa del Balilla progettata in forme razionali da Umberto Cuzzi. Agli espositori del 1924 se ne aggiunsero di nuovi, senza che il profilo dell’offerta venisse sostanzialmente modificato, ma in un momento in cui il movimento irredentista slavo stava suscitando a Roma molte preoccupazioni31. Al compimento della forzata italianità, molte riviste regionali volsero dall’idioma locale, quando non vernacolo, a improvvise mozioni di romanità «imperiale», con il risultato di chiudere i residui spazi d’azione. Intanto, quel poco di modernismo futurista che non era espatriato di là dal confine, stava subendo un processo di normalizzazione coatta.

Alla mostra del 1929 debuttò il pittore goriziano Tullio Crali, che diede il via a un’importante vicenda in seno alla nascente aeropittura futurista. Il manifesto di Marinetti fornì infatti al movimento una nuova piattaforma, in grado di combinare l’estetica della macchina con la celebrazione dell’ardimento aviatorio, operando così una sintesi tra mito tecnologico e militanza politica. È

30 Cfr. U. Carpi, 1923-1925: giornali dell’avanguardismo giuliano, in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), a cura di R. Pertici, Firenze, Olschki, 1983, vol. I, pp. 97-138, 109. 31 Cfr. per questo De Felice, Mussolini il duce. Gli anni del consenso, cit., p. 123.

abbastanza chiaro che il successo di Crali, autore in sé piuttosto mediocre, sia stato adeguatamente pilotato da Marinetti per far valere la figura di un «aeropittore» genuinamente italiano e schietto interprete dei fascistissimi miti aviatori32 .

È in questi stessi anni che pare compiersi un’incursione di Pocarini nel campo della pittura. Sono poche cose e tutte realizzate, a prestar fede alle date, tra il 1926 e il 1930. Talora le opere furono premiate dall’accoglienza, sempre piuttosto generosa, delle mostre provinciali futuriste, e in un caso l’autore transitò pure per la Biennale veneziana, proprio quella del 1930. Tuttavia, le geometrie scolastiche e le colorazioni vivaci dei dipinti non erano certo memorabili. Più che d’opere d’arte, si dovrebbe parlare di modelli per così dire esemplari: furono tentativi, di chiaro sapore emulativo e cadenza discontinua, per tenere in piedi un’idea di modernità in tempi sempre più difficili e nel vuoto di migliori possibilità che non fossero la timida intrusione all’interno delle faglie, sempre più ridotte, dell’organizzazione sindacale fascista. Allo stesso modo vanno giudicati i componimenti raccolti nei volumi Carnevale (1923), Lollina (1925) e Oscillazioni (1931).

La parte rimanente dell’attività giornalistica e culturale di Pocarini si legge e s’inquadra entro questo processo di normalizzazione del modernismo futurista nel doppio senso di italianità e di ortodossia fascista. È difficile capire con quanta buona fede Pocarini tentò di tenere in vita un’idea di modernità che potesse apparire, al tempo stesso, italiana nella forma e internazionale per la vocazione.

Il decorso del giornale che Pocarini diresse fino alla morte, «L’Eco dell’Isonzo», racconta molto bene questa vicenda. Di per sé, era un foglio assai modesto: una compilazione di fatti locali, senza politica interna né fatti esteri, composto con l’ampio impiego di veline ministeriali e notizie d’agenzia, nel tentativo di tirare

32 Futurismo giuliano: gli anni Trenta. Omaggio a Tullio Crali, catalogo della mostra (Gorizia, Civico Museo del Castello, 2009-2010) a cura di M. De Grassi, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2009. Più d’ogni altra emanazione del futurismo, l’aeropittura sembra attrarre oggi il giudizio pseudostorico di nostalgici e revisionisti; più della troppo ampia bibliografia italiana, è utile riferirsi a Futurism in flight: «aeropittura» paintings and sculptures of Man’s conquest of space (19131945), catalogo della mostra (Londra, Accademia Italiana delle Arti e delle Arti Applicate, 1990), a cura di B. Mantura, Roma, De Luca, 1990.

le fila del fascismo giuliano, con qualche saggio, ambiziosamente «storiografico», per riscattare dalla tradizione e dalla toponomastica locale un’idea d’italianità della Venezia Giulia. Come già ai tempi de «La Voce di Gorizia», lo spazio che Pocarini dedicò alle cronache del futurismo era assai notevole, per un foglio locale: ma a differenza di dieci anni prima, i nomi erano quelli d’un movimento dai tratti ministeriali e dal suono irrimediabilmente «romano», da Balla a Prampolini.

Quando si volle parlare di cubismo, si prese l’omonima voce redatta da Antonio Maraini per l’Enciclopedia italiana; le tournées trivenete di Marinetti erano puntualmente salutate con entusiasmo e gratificate di lunghe interviste; ma osservare colui che nel 1910 aveva pronunciato il Discorso ai triestini portare in scena al Teatro Verdi Simultanina, commedia «in sedici sintesi» dedicata alla «quintessenza della donna amata da sette uomini», dice tutto sulla parabola del futurismo, del suo fondatore e, a questo punto, anche dei suoi giovani accoliti. Allo stesso modo, l’assorbimento d’ogni spontanea organizzazione espositiva, sul modello diffuso dopo il rientro in Italia dei futuristi dalla tournée europea del 1912, entro la rigida struttura delle mostre sindacali non faceva altro che «orientare, e talora correggere» – come aveva auspicato il «genio futurista» di Mussolini – l’originaria pulsione eversiva33 .

Il panorama nazionale era quello d’una modernità dai toni rassicurati e dai tratti spesso farseschi e inoffensivi. L’eversione del primo futurismo, nutrito di sindacalismo rivoluzionario, anarchismo e mito dello sciopero generale, era svilito a pochade erotica. Le «linee forza» e le tensioni dinamiche che nelle opere di Boccioni, Russolo e Balla ambivano a tradurre l’energia dell’élan vital di Bergson in aggressivi conflitti visivi, assumevano le inoffensive forme decorative del gusto geometrico che si era imposto all’Esposizione parigina del 1925. Il trionfo dell’art déco poteva essere salutato, in Italia, come un successo del futurismo; ma in realtà, esso invece era soltanto il primo passo della sua neutralizzazione a piacevole vocabolo di moda34 .

33 «L’Eco dell’Isonzo», 19 maggio 1931, 12 gennaio 1932 e 3 novembre 1932, rispettivamente. 34 A. G. Bragaglia, L’Italia rivoluzionaria e lo stile geometrico, «Antieuropa», n. 5, 25 agosto 1929, pp. 402-407.