11 minute read

Figure dell’intransigenza

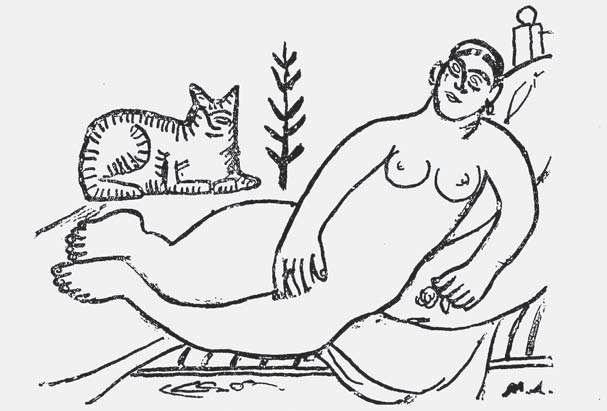

Figura 7.4 Mikhail Larionov, Venere, «Lacerba», 1915.

tivo di Maccari, è necessario restituirgli il merito di aver operato un’intelligente delega a chi, meglio di chiunque altro, avrebbe potuto innervare di contenuti e far guadagnare in pubblico il foglio colligiano, accreditandolo come episodio di una tradizione di intervento culturale che poteva risalire fino alla più gloriosa stagione delle riviste. L’emancipazione del «Selvaggio» da provinciale foglio «battagliero fascista» a rivista di arte e critica era così iniziata.

Advertisement

Figure dell’intransigenza

L’opposizione al conformismo della borghesia cittadina, che era segno del tradimento delle origini rivoluzionarie del fascismo, divenne così il rifiuto della letteratura e della pittura d’evasione o di reclusione intimista, o quanto ritenuto tale, e la dissimulazione dei falsi miti piccolo borghesi. «Perché bastonare un bolscevico quando poi si legge Mario Mariani o Pitigrilli?», si chiese Maccari. Già, perché? «I veri

selvaggi l’hanno di più contro De Amicis che contro Lenin», assicurò poi il direttore15. La nota politica, sotto forma discorsiva o di vignetta, ritornerà ancora sul «Selvaggio»; ma venne data priorità a un’operazione culturale in reazione al deprecato gusto medio. Quel gusto che premiava ancora l’esotismo in sedicesimi d’un Salgari, la magniloquenza fiorita e ufficiale di Leonardo Bistolfi, la facile evasione di Carolina Invernizio, e naturalmente l’imperialismo estetico d’un Ugo Ojetti, decennale arbitro del gusto ufficiale italiano. «Sembra di vivere nel 1903», fu l’amara constatazione di Maccari. Con Mimì bluette, fiore del mio giardino (1922), Guido Da Verona aveva raggiunto trecentomila copie di tiratura e altrettante case della nazione; e così le opere di Pitigrilli, al secolo Dino Segre, autore dell’esplicito romanzo Cocaina e direttore de «La Grandi Firme», la rivista torinese che dal 1924 al 1947 pubblicò Matilde Serao, lo stesso Da Verona, Amalia Guglielminetti.

Letteratura di massa destinata ad alimentare i sogni della borghesia cittadina; romanzo d’appendice e finzione estetizzante di una modernità effimera, da un lato; facilità, stilismo, superfetazione cerebrale dall’altro, quello dell’arte «alta». La risposta da offrire costituiva un problema tecnico, non retorico né di eloquenza; non certo quel «bovarysmo insurrezionale» denunciato da Malaparte16, quanto piuttosto una soluzione individuale per la quale non servivano miti condivisibili o di massa, ma — per tornare alla rivista — l’azione di un artista-eroe capace di dare risposte pratiche al quesito: come si conquista un linguaggio tradizionale e autoctono? Come lo si difende dall’internazionalismo, dal cattivo gusto, dalla fiacchezza europea, contribuendo così alla reintegrazione conservatrice in atto?

In realtà, le proposte oscillarono tra cinismo e moralismo, fede libertaria e cooptazione, metafisica e politica. «Una mostra personale intima, diretta, di artisti, di scrittori», auspicò Maccari, cogliendo quell’idea di petit comité che il Soffici post-futurista seguiva da tempo17: ma quale arte? E con quali soggetti?

15 «Il Selvaggio», 16 aprile 1926, p. 2 e 7 settembre 1926, p. 1. 16 C. Malaparte, Tecnica del colpo di Stato (1931), Firenze, Vallecchi, 1973, p. 145. 17 Maccari, Addio al passato, cit.; Carrà, Soffici, Lettere, cit., p. 127, Soffici a Carrà, 30 novembre 1919.

Nei primi numeri sotto il nuovo indirizzo sono sparpagliate piccole immagini di Ottone Rosai, dello stesso Maccari, di Achille Lega. Il nucleo forte del «Selvaggio» venne naturalmente dato dalle opere di Morandi, Carrà, Spadini, Soffici stesso; ma una valutazione complessiva del programma editoriale deve necessariamente misurarsi con i nomi di provenienza regionale: Arrigo Del Rigo, Quinto Martini, Oscar Gallo, Leonetto Tintori, Antonio Balduini, Giuseppe Gorni, oltre a qualche apporto da fuori Toscana: il veneto Pio Semeghini, il torinese Nicola Galante. La scelta di questi autori rispondeva più a motivi occasionali, interni a una ristretta cerchia di conoscenti, anziché a ragioni programmatiche. Se è difficile poter parlare di uno specifico e rigoroso progetto iconografico, è pur vero che una scansione, per quanto sommaria, di questo corpus d’illustrazioni consente intanto di distinguerle in almeno tre grandi rubriche, cui è da aggiungere uno specifico genere, quello della parodia.

Il paesaggio. Recensendo la Mostra del Novecento Italiano nel 1926, Lionello Venturi aveva rintracciato l’origine del paesaggio nel sentimento cristiano che guidava la percezione diretta ed emotiva del reale, attraverso un’effettiva «rivelazione» agli occhi del pittore. Pur condividendo l’idea del paesaggio come genere privilegiato per verificare la tenuta della sincerità d’ispirazione e come baluardo alle retoriche novecentiste, nel «Selvaggio» la presenza di questo tema si legò, di preferenza, alla narrazione d’una identificabile geografia rurale. Il paesaggio è immediatamente riconoscibile nei contrassegni della sua tipicità senza ulteriori qualifiche: è un invito all’esperienza prima ancora che una descrizione. Non si tratta della rappresentazione astratta d’un «ideale» strapaesano, e ancor meno di un’iconografia al traino di intenzioni didascaliche: la toponomastica qualifica un ambiente nella sua concretezza di luogo vissuto, come spazio dell’unica pedagogia possibile. Ma il paesaggio è anche il luogo dell’assenza: le molte tavole raffigurano l’ambiente in cui si vive, si lavora e si condivide l’esistenza con il consorzio umano, senza però che di queste figure vi sia traccia. Sono infatti più spesso luoghi disabitati: motivi di case, colline, declivi e marine dove la presenza umana è accuratamente respinta

Figura 7.5 Ottone Rosai, Disegno, «Il Selvaggio», 31 maggio 1926.

per non turbare l’autonomia degli spazi che si offrono alla visione. Il codice implicito della riconoscibilità del paesaggio si fonda così su un patto d’intesa tra autore e spettatore. Il paesaggio si offre alla percezione lenta e scandita. Si legge poco a poco, valutandolo nei suoi elementi formali, riconoscendo progressivamente gli aspetti del territorio vissuti e condivisi, anche se non conosciuti direttamente, poiché il paesaggio attinge alla memoria visiva e a un patrimonio di suggestioni secolari, esemplificate ad arte nella storia, nella letteratura, nella tradizione delle immagini (fig. 7.5). Molti disegni consegnati a Maccari tra 1926 e 1927 (a opera di Morandi, Rosai, Soffici, Lega) confermano l’attitudine a voler sostituire alla descrizione puntuale del motivo la forza intatta della sua suggestione attraverso una registrazione sensibile, pressoché impressionistica del disegno: che non sarà mai delineatura minuziosa ma piuttosto una traccia della sensazione alle sue

scaturigini. Un disegno a matita di Rosai fu pubblicato nel luglio del 1926 specificando che «potrebbe servire a dare un’idea di come i selvaggi sentono, intendono e vogliono italiana e paesana l’Italia» (fig. 7.6).

Le figure. È lo stesso Rosai che più di ogni altro si incarica di tradurre, tra maggio 1926 e settembre 1927 (gli estremi cronologici della sua intensa ma breve partecipazione al foglio), un repertorio che spazia dal lavoro artigianale all’ozio in osteria, dal musico malinconico all’ubriaco riverso al suolo. Queste tavole offrono una campionatura di mendicanti, ciechi, sterratori; un falciatore, un uomo sdraiato sopra la panchina, un briaco. In Rosai agisce un’umanità fiacca e supina, seduta sui legni delle osterie, poggiata oziosamente sulle spallette dell’Arno, a passeggio solitario e mesto – come unica flânerie consentita. Sono ragazzacci tabaccosi, vecchi avvinazzati, perditempo e suonatori e giocatori: di carte, di biliardo. All’epica lavorativa d’un Sironi, alla borghesia milanese ritratta da Achille Funi si rispose con la commedia dei diseredati e dei perdigiorno che cercano ispirazione in osteria. Il regesto dei bifolchi e dei rurali sembrava incarnare, più che la risposta dell’eterna Toscana degli ulivi e dei cipressi alla facile modernità dell’internazionalismo delle avanguardie, la sostanza spontaneamente rivoluzionaria di proletari, miserabili, primitivi e intuitivi: la vera «rivolta dei santi maledetti» descritta da Malaparte. Osterie, biliardi, teatrini e minuscoli circhi di paese popolano così i fogli del «Selvaggio»: con la sottrazione al loisir di massa si accusava la degenerazione “americana” del cinematografo e si le contrapponevano le forme tratte dal ridotto catalogo dei passatempi innocui e provinciali.

Pochi casi come quello della rappresentazione della figura umana dimostrano, inoltre, il repentino passaggio dalla prima fase essenzialmente politica del «Selvaggio» a quella artistica in una chiave, per così dire, antropologica. Cosa fece infatti il “selvaggio”, smessa l’uniforme squadrista e gl’intenti bellicosi ostentati nella prima annata? Si sposò e mise al mondo dei figli, che ritrarrà poi amorosamente, assopiti o a passeggio o ammalati. È un «riflusso» dal pubblico al privato, che nei soggetti familiari non

vede solo un pretesto per esercitazioni di pittura o disegno, bensì un’esplicita conferma agli auspici mussoliniani formulati con il famoso Discorso dell’Ascensione: una seria vigilanza sul destino della razza, «a cominciare dalla maternità e dall’infanzia», e un invito a combattere l’urbanesimo industriale, «che isterilisce il popolo»18. Prese così forma il vero programma iconografico della rivista: una parata rappresentativa di donne, bambini, lavoratori, perlopiù a mezza figura o in primo piano del volto, a conferma della tipizzazione di una toscanità – id est, per i redattori, d’una italianità – che è appartenenza a quel territorio narrato sulle stesse pagine del «Selvaggio» nei tanti episodi paesistici.

Nella «mostra permanente» curata e messa in stampa da Maccari, l’esterno (il paesaggio) convive dunque con l’interno (gli abitanti, le poche suppellettili che fanno da natura morta). La rivista divenne così un effettivo percorso nel territorio, attraverso la determinazione dei luoghi e dei suoi abitanti, restituiti a una leggibilità immediata grazie alla reciproca separazione. Al paesaggio disabitato si affianca così il volto effigiato nella sua isolata icasticità. I tipi sociali detengono attributi propri e non necessitano di connotazioni ambientali; né gli ambienti, o i paesaggi, richiedono la loro presenza per qualificarsi. Al lettore del «Selvaggio» degli anni toscani si offre un repertorio visivo che ambisce alla massima leggibilità di luoghi e funzioni morali con il minimo degli accidenti.

La natura morta. «Un ritorno alla tradizione in fatto di pittura non può effettuarsi che mediante un ritorno alla grammatica delle arti plastiche, cioè alla figura umana. Pigliando come base le mele, i bicchieri pieni o vuoti, le bottiglie, le scatole di cartone, ecc., non si risolve il problema d’un ritorno alla tradizione». Così Giorgio De Chirico nel recensire l’esposizione fiorentina di Soffici del 192019. Un’opinione rilanciata con maggiore aggressività da Mario Sironi a distanza di un decennio: «Dovremo dunque

18 B. Mussolini, Il discorso dell’Ascensione (26 maggio 1927), in Scritti e discorsi di Benito Mussolini, vol. VI, Dal 1927 al 1928, Milano, Hoepli, 1934, pp. 41 e 45. 19 G. De Chirico, La mostra personale di Ardengo Soffici a Firenze, «Il Convegno», 1920, n. 6, ora in Il meccanismo del pensiero, cit., p. 174.

in eterno continuare a dipingere nature morte o scene di barche sulla spiaggia? Da questa impotenza immaginativa della pittura contemporanea bisognerà pur uscire. Una bottiglia impolverata e quattro mele, o una veduta del giardino qui di faccia, sono dunque sufficienti al nostro amore per la pittura?» La risposta di Soffici, Morandi, De Pisis e del «Selvaggio» per intero sembra esser stata: sì, è possibile.

Alla geografia dei paesaggi, da percorrere come la Toscana di Lemmonio Boreo, e alla riconoscibilità sociale delle fisionomie e dei volti, si aggiunse nel «Selvaggio» la natura morta. Sono anche qui disegni, appunti, acqueforti e guazzi, che propongono tavolate minime d’oggetti, pochi frutti, qualche bottiglia. Il lavoro di Morandi si apparta in una ricerca di tonalità e volumetrie essenziali, con le quali ripercorrere l’intera esperienza della natura morta moderna da Chardin fino a Cézanne. «Il Selvaggio», come vedremo nel prossimo capitolo, presentò con regolarità l’opera del bolognese, chiamato a documentare la natura morta come genere per eccellenza consacrato all’esercizio della pittura pura. Letta però nelle sue componenti di contenuto (oggetti umili, riferibili alla vita quotidiana), la natura morta diverrà il naturale complemento del paesaggio e delle figure, il loro raccordo simbolico.

Nel loro insieme, questi tre generi s’intrecciano con i testi e le modalità d’impaginazione. Prima di studiare alcuni di questi casi, però, è necessario spendere qualche parola intorno alla presenza – tutt’altro che scontata, nell’economia d’un ruvido giornale ostentatamente paesano – d’una forma retorica che offre a questo intreccio una sorprendente colorazione.

La parodia. Per demistificare i falsi miti borghesi e denunziarne il cattivo gusto, sul «Selvaggio» s’impiegarono infatti i modi parodistici della citazione e del pastiche, secondo il modello affinato da Leo Longanesi per «L’Italiano». Una parte importante di questo stile si trova, naturalmente, nelle vignette di Maccari, nelle didascalie derisorie, nel sovvertimento straniante fra testo e immagine. Ma uno dei tratti di maggiore interesse è sicuramente il recupero stilistico della grafica popolare ottocentesca. Mentre infatti il mercato d’arte milanese e romano stava promuovendo il revival

pittorico ottocentesco20, ci si rivolse alla tradizione paraletteraria delle stampe povere e degli annuari agricoli. Ritornò in voga il Sesto Caio Baccelli e il Barbanera, almanacchi campagnoli riscoperti da Papini al tempo di «Lacerba». Maccari compiva così un gran balzo all’indietro, e andava a pescare nei lunarî, nei calendari e negli almanacchi da pochi soldi. Si pose alla ricerca dell’espressione ingenua e popolare sul viatico del Soffici dei «trofeini». Così, la volontà didascalica ed egemonica veniva ricondotta nella bonarietà del recupero giocoso di sentenze fitte di buonsenso, non esenti da toni superstiziosi; comunque edificanti, sempre antimoderne.

La costruzione di questo stratificato codice visivo poté beneficiare di quanto venne offerto dalla Mostra storica del libro illustrato, che si tenne in Palazzo Vecchio a Firenze nella primavera del 1927. Erano state messe in vetrina seicento opere provenienti da collezioni pubbliche e private (Bertarelli, Olschki, Ricciardi, Gonnelli): libri illustrati dal Quattrocento all’Ottocento; una sezione di teatro, scenografie, maschere, danza; una di stampe popolari cinque e seicentesche; e poi feste, entrate, giostre e tornei, libri scolastici e per fanciulli; una sezione sulla «Rinascita dell’incisione in legno», con edizioni ottocentesche illustrate di Manzoni, Sacchi, Porta, Tasso; una sala di litografie, con almanacchi, repertori di costumi napoletani, mascherate e il mirifico «Poliorama Pittoresco», primo giornale illustrato con litografie distribuito a Napoli dal 1836. Un recupero non esente dai toni nazionalistici, dove si stigmatizzava il «disgraziatissimo secolo XIX» del cedimento romantico e neogotico, salvato solo dalla primordialità innata delle incisioni in legno21 .

Il patrimonio grafico e tipografico così riscattato venne posto a confronto con la sapiente composizione dei «magnifici e italianissimi» aldini e bodoniani, fonte di equilibrio e armonia della pagina. L’eleganza classica della tipografia si mescolava al gusto popolare dell’illustrazione; la bibliofilia si distaccava dall’antiquaria e dive-

20 In particolare grazie agli studi di E. Cecchi, Pittura italiana dell’Ottocento, Roma-Milano, Società Editrice d’Arte Illustrata, 1925; E. Somaré, Storia dei pittori italiani dell’Ottocento, Milano, «L’Esame», 1928; U. Ojetti, La pittura italiana dell’Ottocento, Milano, Bestetti e Tuminelli, 1929. 21 N. Tarchiani, Il libro italiano illustrato, Catalogo della mostra storica del libro illustrato in Palazzo Vecchio a Firenze, Firenze, Istituto Italiano del libro, 1927, p. XIII.