STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO UFFICIO STORICO

1999

Massimo

Ascoli -

Flavio

Russo LA DIFESA DELL'ARCO ALPINO 1861-1940 ROMA,

PROPRIETÀ LETf'ERARIA

Tu11i i dirilli riser\'(/fi. Vit·ww lo ripmd11,io11e cmclie 1mrjalt• .w11:a <wlari::,::,a::,ione

C R) SME - Ufficio Swi1:o - Roma 1999

Finito th stampare nd mc~c di giugno 1999 dalla tipografia: ;\zicnd a Tipografica Ludo vici Sri 00 1..ilJ R0/\1 A - Via F. Pall,1vicini. 40 -1t:I. 06 55172141-49 - Fax 06 55172145

Negli ultimi anni è 11otevo/111e11te cresciuto l'interesse per l'architetfttra militare in genere, ed in particolare per le fortifico-::_ioni permanenti delle Alpi, motivo per rni ,wmerose opere, molto dettagliate ed in eccellenti vesti editoriali, sono state p11bblica1e sui mri asperri del/ 'w~omenfo. La riscoperfa del 1ema relativo all'arte fortificatoria, 1111 tempo riservata ai soli specialisti - ingegneri e 1e c nici del genio e d'artiglieria - è stata detta/Cl soprattutto dalle 1111me1vse vestigia di fortificazioni italiane, francesi, sviz-::.ere e austro-ungariche ancora presel1fi sull'arco alpino ed ormai divenute vere e proprie mete t11ris1iche.

L'Ufficio Storico, dopo alcune opere par::Jali s11/l'argome1110. ha inteso studiC1re compi11ta111e11te, col presente volume, la storia delle opere jònificme erette sulle Alpi dal Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1860 e la fine della seconda g uerra 111011diale.

Dopo l'unifica z ione. I '/tedia ereditò dal Regno di Sardegna e dagli ex territori austro-ungarici del lombardo-Veneto vari forti e strutture permanenti, la maggior parte però oltremodo datate e di sc:arso valore bellico ed impeclitil'o. Si dove((e quindi ajfro111are il problema di rimodernare le poche opere ancora valide ed erigere 1111a nuova, imponente serie di forti a sbarramento delle principali vie di facilitazione alla pianura padana. La scarsità cli risorse economiche ed w1 piano fortijicawrio estremamente complesso, che doveva tener col1fo delle necessità difensive sia de/l'intero arco alpino. con i suoi 1.000 km di estensione, sia degli 8.000 km di coste e dei forti li protez.ione della Capitale, condi-::_ionarono pesantemente I 'intera produzione llrchitetfonica difensiva italiana degli 111fi111i decenni del/'800. Con /'odesio11e dell'lfalia alla Triplice Allecurw i maggiori sfor;,i edificatori ve1111ero indiriz-::_ati verso la profe-::_ione dei co,!fìni con la Francia, mentre dal 1910 in poi /'atte11-::_io11e principale fu 1frolta o/lo frull(iera con lo Monarchia Asburgica. Sebbene il rapido sviluppo ternologico delle artiglierie, con l'i11trod11zione della rigmura e delle polveri propellellfi i11jiu11i, avesse posto in serio dubbio le capacità di resistenza anche dei più 1111111iti forti alle potenziate offese balistiche degli obici e 111or1ai di grosso ca libro con affusto a dejòrmazione, il Regio Esercito continuò alacramente a costruire forti, da contrapporre a quelli aust,v -un gorici. fino allo vigilia della grande guerra. lo scarso impiego e re11di111e1110 delle fortificazioni permanenti durante il conflitto mondiale - la maggior parte dei forti 1 1 en11e disarmota e le artiglierie reimpiegate in .fun::,io11e campale - e l'acquisizione dei nuovi territori del Trentino Alto-Adige e Friuli Vene z ia Giulia, deter111i11arono nel dopoguerra il quasi totale abbandono delle sfrntfure permanenti, con l'ecce::Jone di pochi forti ai confini con la Francia e la Svizzera. Un 111101'0 impulso al/'al/estime11to di fortificazioni si registrò nel corso degli anni '30, in coincidenza con la costituzione del c01po del Rexio Eserci10 della Guardia alla Frontiera, preposto istituzionalmente al presidio delle opere campali e per111a11en1i di confine.

Il presente volume traccia in modo sintetico, ma esauriente, l'evolu-::,ione delle fortifiudoni alpine italiane 11ell'ulti1110 secolo, essenzialmente sotto /'aspelto tecnico. In particolare vengono eviden::Jati i principi ispiratori, i criteri costruttivi e di progettazione adottati, inizialmente, per la reolizzaz.ione dei cosiddetti forti cli sbarramento ad azione lontana - armati con artiglierie di medio calibro in torri corazzate, capaci di una reattività a giro d 'o riz::.onte e completamente m11ono111i dal punto di 1·ista tattico/logistico - e, successimmente, dei caposaldi in calcestruzzo o in caverna per armi m1tomatiche ed artiglierie leggere del cosiddetto Vallo Alpino, sono alla vixilia del secondo conflitto mondiale. lo sviluppo dell'arte fortificatoria italiana ed il suo adeguarsi ai bisogni sempre mufevoli della guerra, è stato inserito nel più ampio comesto del/ ·e\'0/11zio11e della politica estera e di difesa 11a-::_io11ale e degli ordinamenti del Regio Esercito, che i11fluenz(IJv110 i piani di apprestamento degli arricolati sistemi di opere pennanenti. /110/tre, le jòrtifico-::.ioni italiane sono siate, molto opportunamente, rqffrontate con le analoghe realizzazioni d'oltralpe, per evidenziore el'e11flto!i c1/fi11ità o divergenze costruttive e d'impiego.

L'Ufficio Storico ringrazia gli autori per l'impegnativo lm·oro prodotto, che consente 1111a maggiore conoscenza di questo particolare aspetto dell'organi::.zaz.ione dell'Esercito che, seppur tecnico, ha certamente contribuito in modo significativo alla vita ed all'el'oluz ione della Forza Armata.

PRESENTAZIONE

IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO Col. a.s .SM Enrico PINO

PARTE PRIMA

a cura di Flavio Russo

Precisazioni

Molto più del perimetro costiero, assurto dopo l'Unità d'Italia nella sua interezza a frontiera marittima, l'arco alpino, quand'anche non ancora completamente aggregato, limite terrestre naturale della Penisola, costituì la frontiera per antonomasia del neonato Regno. Indispensabile pertanto munirlo di un congruo impianto difensivo permanente, articolato su numerosi caposaldi fortificati di variabilissima consistenza e tipologia.

Recitava infatti il Piano Generale di Difesa dell'Italia:

1°-C he il territorio d'halia. considermo sollo il punto di vista gcog r al1 c.:o-111ili1an;, consta di due pan i essenzialmente d i s1in1e, delle quali l a prima. c i oè la continenta l e. conlìna verso terra con due potenze primarie d'Europa. e trovas i perciò espos1a allc invasioni più podcrose;la seconda, cioè la peninsulare, non 1rovas i in origim: esposia che ad allacchi per via di mare. i quali non possono in izia rsi che con un limi 1a10 numero di forzt; 1;

2° -Che sebbene queste regioni offrano en trambe nella loro fisica cos1i1ULione ostaco li e barriere naturali molto potenti per appoggiarvi una vigorosa difesa, tu llavia per la l oro forma molto diversa. la prima di esse, c i oè la continentale, offre i mezzi per segui re una difesa sis1e111atic.:a, mentre: per l'a lt ra pane, cioè la peninsulare, molto lunga e ristrella. la difesa deve panicolarmentc essere conccn1rata attorno agli obbielliv i principali che possono offrire scopo all'invasione;

1 ° -C hc mcn1rc nella regione continemale già sussistono molle e robus1e difese artiri ciali, dalle quali importa di ri1rarrc il maggior utile possibile per la dil'esa generale dd Rcgno. in quella peninsulare. per contro, queste difese artificia li non sussistono che in scarso numero e sono anche di mollo min o re i mportanza 2;

4° - Che sarebbe quindi ~ommamcnte malegev ok l o studiare la difesa delle due regioni. seguendo un sistema perfellamcnte uniforme. ma convenga in vece stud i arla in ciascuna col sistt.:ma cht.: le è più approp r iato in ragi one

1 Per valutare quanto 1ale potenzialità fosse all'epoca reputata di scarsa 1emib il i 1à basta citare al riguardo i l pensiero di L. e C. MEZZAC'APO, S111di 1opogmjìci e s1ra1eg i ci s11l/'/1ulia, Milano I 860, pp.589 e sgg: Riguardo al la terral'erma italiana, l e fonificazioni credute necessarie sollo i l punto di vista della guerra 1errestre, sono qudle stesse occo r re111i nel caso che le offese procedano da lla pane del mare

Fortificati per tal guisa tu lli ·i punti su cui i l nemico potrebbe ba~arsi, non g li rimarrà c he sbarcare su una spiagg i a aperta. da c ui le navi dovranno tosto allontanarsi per l a propria sicu reua e l 'esercito, sub ito dopo sbarca l o. dovrà procedere all'assedio di una qualche piazza marillima che difenda un gran porto, al fine di basa rvi si prima di caccia r si nell'interno del paese. La qual cosa suppone che l'esercito sbarcato sia siffa1tamente numeroso, da c:ssere pressocch~ sicu ro della villoria

Laonde, perchè le prime opcrazion i abbiano u na qualche: certezza di riuscita e dopo vi sia probabilità cli sostenersi sin o all'arrivo dé rinforzi. converrebbe sbarcare con 150.000 uomini almeno La qual cosa r ichi ede mezzi d i trasponi superior i a quelli c he una qua lu nque: delle grandi potenze mar ill ime possa r iunire tulli in una so la volta ".

Il dato si dimostrò asso lutam ente esallo, tanto c.:he per sbarcare un numero pressocchè simile a qu el l o indi cato dai Mczzacapo si dovelle allcndere il 6 gi ugno de l 1944. impiengandov i u na forza nava l e cli ol1re 5.000 navi. In merit o cfr. F .Russo, R Dt ROSA, Fes11111g /:'11mpa 6 giugno /9./4. Roma 194-l. parte prima.

2 È singo lare cd al co111empo emblema1ica la citata proposiLione:lungo le coste in falli qualcosa di ancora val ido ai fini della difesa permaneva-e permane ancora nonostante: tullo-spccie in relazione alle prcsiazioni bel liche delle unità navali coeve. In data 6 febbraio e 25 aprile 1867. su dec reto di Vi11orio Emanuele Il emesso a sua voha 30 dicembre 1866 e ratificato dal Governo Italia no, furono pubblicati gli elench i d i tu lle J..: opere costiere da considerarsi dismesse lungo le m ar ine del l 'ex Regno delle Due Sicilie e della Sardegna Ad eccezione della quasi totalità delle circa 1.000 torri costiere -gi à in operost: da olt re 30 anni -la stragrande m:iggioranLa delle.: Piazze :vlarillimc ru n::putata. previo aggiorn:imento par1, i a l e delle opere, congrua alla difesa nazionale e pertanto consl.!rvata al Demanio Militare.

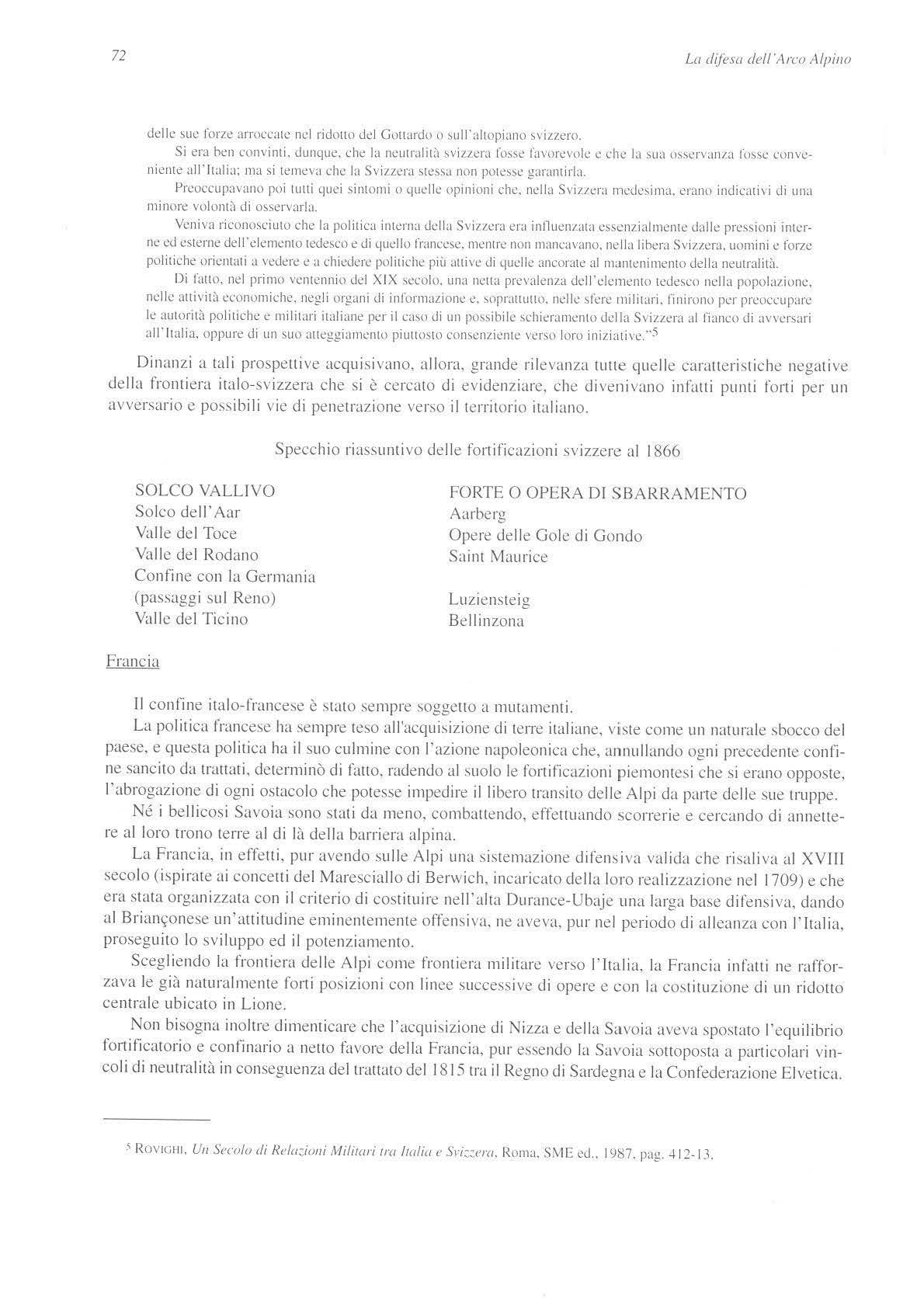

della sua lisic:1 n>stituzionc c dei pcrkoh a cui trO\ :N esposta. in modo chc la resistcnla possa a, ,: r o, unque un·,:f. l'icaci a propo r z i o nat a ai vai b i sog ni ùcl l a J i!'csa " J

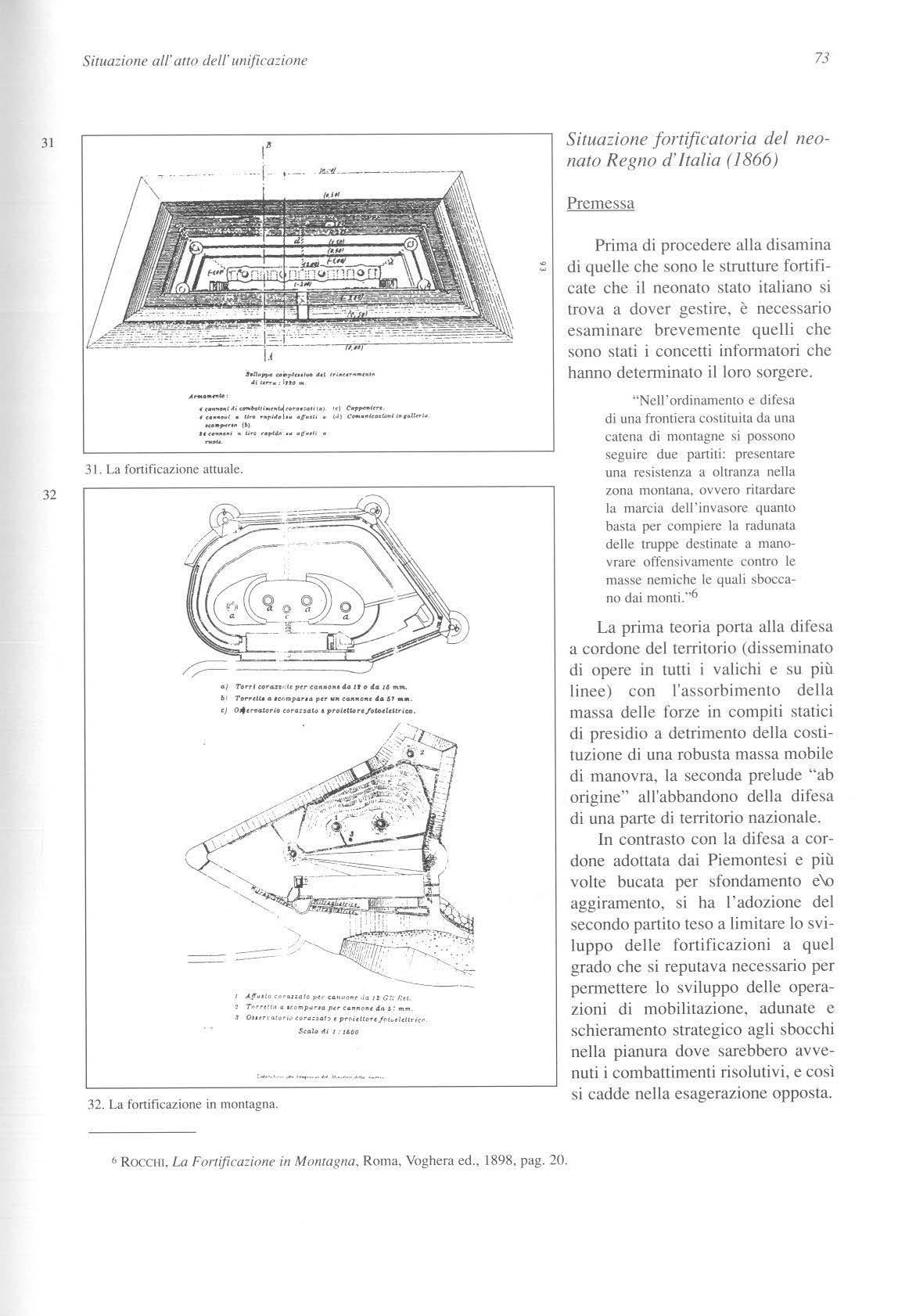

O i\'e r sa mente pe r ò da ll e affe rmazioni prog r ammati c he, ben poco di q uanto r ealiz za to ne i peri odi stori <.: i pre<.: ed enti 4 riu scì suscettibil e di riutili zzo , an <.: he ipo ti zzand o radi ca li interv e nti riqualifi cmo ri , per una nutrita se r ie d i co ncaw,e, che di segui to and re mo ad anali z zar e più d eu ag l iatament e. Il c he impli cò per la nasce nte na z i o ne un on er e in ge nti ss imo, d o vendos i in tempi neces sariam ente ri stretti a vv iare l'immane ope ra , lun go un ar co di c irca un mi g lia i o di c hil o m etri , se nza pe raltro po ter t rasc urar e d el tttlt o g li altri 8.000 l,_ m d i cos te, ce rt ament e munit e di un a pl eto ra di fo rtifi caz i o ni , ma di sg razi a1arnc n1 e, e in c iò i re l ato ri c itati no n erra vano. nell a p ressocc h~ asso luta to talità di g iubil ata concez i o ne e di anacroni, 1ica fina li tà. Conseguenrememe nel medesimo piano si afferm a\'a a r iguardo:

"Il i st ema seg ui to in gener ali: sin o al pr in c i pio d i q uesto secolo. per l a dit'esa de ll e frontie re m ar it ti m e 5. cd an<:ara oggi con~enato qua,i nella ,ua integrità dall' Jnghih,:rrn. consisti.! ncllo stabilire: piaucfoni in tulli i porti c le r ade che sono u possono essere Jes tina te a r i co,erarc la 11 0 11 a e g lt st abilimi;:nt i mi li t ar i on d e cop r irli da 11 11 all aeco ta nt o per ti.' r ra chi.' pi.' r ni an:; bat1<:r i i.' da costa , u tu ll i i cap i e pu m i d om in anti di.'ile co, te pcr te111:r lonta ni i legni 111.:mid e prutcggerc il cabotagg, o : posti di gu:m.lia e ,cdcltc J)\!r rilegare fra loro i mczzi di difesa e dar a,, iso dei 1110\lmenll Jc l nemico; finalme nt e barra ggi cd os i acolt sottoma r ini pi.:r i mp edire l 'accos t amc nlll al lid o d i ha,1 i men1 i nem i ci; il tu lio pcrc hè il d i fcm,ore possa trovarsi in mbura di oppt>rsi a qua l siasi. anche mi1111110. sbarco sopra un qualunque punt o delle coste.

Pcn). l'esperie nza ed i l rag i o namento ave ndo oggima i d im os tra to i gravi d i f etti di qucst o si s1<.:111 a per il gra nde sparpagliame nw d i for;e che es i ge. k spi.'sc enormi di cu,truz i oni.: e manutenzione di fortificazioni che rid11cdc. molti studi sono già stati iniziati ,llla riccrca di un sistcma più razionalc ldal che deriva d1 J abbandonar.: intC· rame nt.: il sis te m a d el le p i cco l e ba11erie d i ssc m ina te lu ngo Il: cos t e al solo sco p o di p rmc ggen.: i l cabot aggio e d i imped i re sba rchi par,iali c he non pos,0110 com.lurrc ad alcuna opcraL1011.: csse111iale."6

C irca qu es te ultim e, la co llana 7 , in co r so cli co mpktament o sulla ripro pos izi o ne stori <.: a dell e vicende c he dete r m inaro no q ue l fi o rire d i fo rtif icazioni l ungo le mar i ne dei \ ari sta ti pre unitar i, ha forni to un a sintes i cro no l og i ca lk l l o r o o ri g i na r si e mo llip licarsi. e, id enzian do no n so l o le l og i c he strat eg i chc ri conosci bi li all e spall e ma , fin anc he l e i stanze mo ti vaz io na li c he le i sti garan o 8. E sse ndo, i n defi n iti va la m in acc i a da fron teggia re di nawra i m mut ab i le pe r c i rca mill e an n i 9 , e sca r sa mente evo lut as i all'int ern o

'R l :L-\Z IOl\'t- A CORRl:.DO l>LL PI At\0 GF.Nt-RA L F. DI DIFF.S.-\ DELL'l rALI.-\. presentalo dal ministro dclla gm:rra il '.? agosto 1871 DALl.r\ CO:\IJ\IISSI0:--1: Pf- Rl\1 ,"l-:7'Tl PF:R LA DIFESA GF.t\ER,\Lf- DELLO STATO. inst illlita con R.Decn:to de l '.?3 gennaio 1862 R o m a I X7 I pp J J. I 2

-1 Prec i sa l'L:l\'C ICLOPF.DI ,\ J\IILI TARf-. all a "~x:c ·AJpi' circa quelle pro.:,1rn1e opere: " Lo: fonczze eJ altre opere minori che ,cnnero ereue nelle Alpi Oo.:cide111ali. non cos tituirono un .1,sicmc difensi\'O c he dopo la ri unio ne al Piemonte delle alt e vall i d el C h i \o ne , ddla D o ra e dell a V rai t a. appa rt ene nti al Oe llìnat o fin o al 17Lì. Fu spc cial111 e nt c in prC\ i sio111.: dell e: opcra , ioni della gucrra per la succC~!.iono.: di Spagn:1 che. per OJ)\!ra Ji Carlo Emanuele I. !.or,c u na linca fortificata qua,i initcrroua dal Rocciamclo nc alla St ura d i D emo me, alla q uale linea 1·11 1111p ropr i amcn te da t a .Ja l JU ali lìca di « Lin,: a Mi l i ta re d el le A lpi » .'

1 U na all e nta c minu1iosa a nalb i sul l a o rg an i11 az i ono.: mode rn a della D i fc , a C o~t i crn fu pubbl i cato d al gcn. B RL\I , 10:-. r / .c1 cléfe11sl' cles COI( ' \ et /es thes de po111 /1<' 1m1111e111(' \, Bruxdlcs 1896 :'\ell'ope r a. p.J-4. si fa un esplic110 rifcnmcnto po,itinl a q uant o e l aborato in Italia in materi a d i d ii'csa cos tio:ra dalla d ta ta Co mmi ~sione.

e, Rb L AZI ONF. A CO RI U:DO ci t.. p.14.

7 Le opere apparto.:ncnti alla collana finora pubblic11e !,Ollo: F. RL sso. La t!ife.111 costiero del RC'gllo di ,'V11poli, dal X\!/ al XIX se,·olo. R o m a I 989: ,e m pi-.:: d o.: I n1edi.:s i111 0 au tore. Lo d/j,,sa co.1 1ie m di' ! Reg no d i Sa rde.t1 11 a dal X VI al X IX secolo. R o m a I 991; o.:d infim.:. I.et dijì•.10 costil'm del RC'g11v di Sicilia dal XVI"' XIX secolo. tomo I e 11. Roma I 995. Appartengono ancora alla coll.111a ma come ulteriore approfond1mcnto c,trinsi.'catho e 11101ha1ionale. ~i.'lllpre dir. R LSSo. Lo d{li•.w dt'legaw . mgg uag lio swrico 111/la d(li•.10 cil'lle o m w ta 111 Italia. Rom a 199 5

Approfondiso.:c quest'u l timo a!,p,:11 0 il ,aggio F RL s,o. Gm•1n1 di Corsa. m1t1111aglio .\torico 1111/e pr111cip"li i11c11rsio11i 1111ro barbart'sc!te e . ,,tifa l()rte dei dt'pmwri tra ti X\II ed il X IX secolo . R oma I 997 tomo I c I I.

U n q uad ro g en erali.! sul il agc ll o de lh.: raZLi c mu sulma ne pcrpi.' trat e nell'a rco d i ol tre m i ll e an ni lo 1·orn i ,cc R P ~\/ErfA. I Saraceni i11 Italia. l\1ilano I 97>; ed ancora R.PA'l;l lT,\. l'imri e corsari turchi e barbareKlti 11el Mare Nostmm Torino 198 I; ~d infine R P,"t.lTA Il 11w1101110 della M,•::.::.aftt11<1. T o r ino 1984. U n:i r icerca li m i tata al so l o M ezzo l!iorn o in età 111 0J c rn a sul m ede si mo argomento~ pubb li ca ta da .\ll.:\1 AF Rl l'I /\1<'::.::.ugiomo e pirateria (secoli XV I- XV III ). N ap~>li 1995.

6 L ll difeso del/ 'Arco Alpino

de ll o stesso ampi o scorcio storico, fu possibi l e non so l o utilizzare conccnzioni arcaic he ma persino strutture antichissime 10 , limitand osi alla semplice manutenzione conservativa cd ad un progressivo infittìmento ubi cat i vo, con nuove opere di identica remota ideazione. Mai come in questo singo l are caso di stallo stori co è possibile riscontrare l a tante vo lte asserita peculiarità conservativa de l mare e delle dinamiche ad esso connesse 11

Fo rtun atamente l a conquista francese di A l geri 12 , determinando la drastica eliminazione dei corsari barbareschi e dei l oro incessanti ed innumerevoli insulti, rese possibile l'abbandono di quell'incred ibile si stema, schierato a protezione della menzionata frontiera marittima, e del l e sue o ltre mi ll e torri 13, ri co nduce nd o l 'es i genza difensiva alla sola coeva del mondo occidentale . Ed in ciò fu comunque un non insi gnifi cante soll ievo economico il potersi avva l ere de ll e piazze marittime migliori residue delle scomparse dinastie preunitarie. Infatti , precisava il piano citato:

"Anche in queste p roposte, che riguard:rn o la difesa delle costt:. si sono util i .u.ate le difest: esistenti migliorandole ovunque ne fu riconosciuto i l bisogn o ". 14

Del resto tali opere difensive marittime già erano sorte per una i stanza moderna, e con concezioni tec ni co - militari ava nzate, e non ultimo, con visioni strategiche mediterranee, asso l utamente condivisibili. Così, ad esempio, esaminava il ge n. F. Pignatelli Strongoli l a situaz i one di esposizione strategica ciel r egno di Napo li nel 1820, co nfluita interamente in quello d'Italia poch i decenni dopo:

111 Basti co nsiderare che lungo le coste del Regno d i Napo li fornivano l a l oro prestazione difcnsi\'a anc.:ora nei primi decenni dell'800 torr i costru i te in epoca ang i o na, ovve ro ant t:cedt:nli al 1280. 4ua li per tulle Torre Assiola sulla costiera amalfitana. Analogamente anche l ungo l e coste del Regno d i Si c.:il iu molle torri anticorsare appartenevano ad epoca medioevale, per tulle 4uella di Vendi car i d i o r igine normanno-sveva. quind i ancora più antica della precedente. Al riguardo dr.L.SA 'ffORO, Casrefli angioni ed aragonesi nel Regno di Napoli, Milano 1982, pp.93-95; per l a Sicil i a cfr. S.MAZZARELLA. R. ZANCA, 1/ lib,v delle rorri , Pal er m o 1985, pp

11 È int eressante r icordare in merito al lu asserila lentissima evol uzione registrata da ll a guerra sul mare che, probab i lmente, il mezzo be ll ico che vanta la p i ù lunga ed immuta ta perma nen,a fu non a caso la tr i stemete celebre ·galera '. Tra l e sue ante nate, risalenti al VI seco l o a.e. e le ultime realizzazioni. del XVII-XIX seco l o, non si riscontra una sostanl i alc diversità, nè dimensionale, nè st rut turale, nè meno che mai propu l siva: il che dimostra una permanenza operat i va eccedente i 2.000 ann i assolutamente priva di equivalent i nell'amb it o dei mezzi milituri! Per un approfondimento cfr. J MERR IEN La vira di bordo nel Medioevo, dai vichinghi alle galee, Milano 1973, pp. 161 - 220 Sulle carat1eristiche delle ultime ga l ere costruite dalla Marina da Gu erra Napo l eta na cfr.A. FoRMICOLA C.Ro~1A:slO. Il periodo borbo11ico ( 1734 - /860) in, La fabbrica defle Nal'i, sroria defla can rierisrica nel Me::.wgionw d'/ralia. a cura di A.FRAHA, Napoli I 990. pp.61 -1 26.

12 Sulla conquista di A l geri cfr. E.GA IAN I, La conquis/(1 defl'Algeria, in Memo r ie Storico Militari , Roma 1913. fasc.3 ° ; ed anc he dr. R.RAl:-,JERO, Sroria defl 'Algeria. Bologna 1959. pp 77 - 93 Da parte francese interessante sull'argo m ento P.DE CASTELLANE, S011venirs de la vie miliraire en A}ì'ique. Parigi 1854, pp. 1-66.

u U na minuziosa r ic og nizi one stor i ca arch itett o nica de l le torri cost i ere nel Regno di Napo l i è r in tracciabile nelle opere di V.F AGLIA , i n partico l are: Conrriburo afla conoscen::.a defle rorri cosril!l'e in Term di Bari, FirenLe 1971 : Torri cos!il!l'e ed edifici rurali forrijìcari, Monza 1974; Tipologia delle Torri cosriere nel regno di Na110/i, Le Torri cosriere defla Pro1·ù1cia di Basilica/{/, Monza 1975; Vis ir a afle rorri costiere nefle prol'ince di Terra d'Abrll';,;;o I 598-1976. Monza 1978; Visira afle rorri costiere di Capirc111a/{/ 1594-1976. Monza 1978; Censimento defle IOrri cosriere nefla proi•ù1cia di Terra d'Otranto. Como 1977; Tip ologia defle ro rri costiere di avrista111emo e segnala;;ione in Calabria Citra, in Calabria Ulrra Monza 1984. Per l t: torri costiere del la Sicilia. cfr. S.MAZZARELLA. R.ZANC'A. li libro cit.; per l a Sardegna, F.Fo1s. Torri spagnole eJòrri piemonresi, Cag l iari 1981; per il Lazio, A .G L'GLIE L\10TTJ Storia defle for1ifirn;;io11i nefla spiaggia romana risarcite ed accresciwe dal 1560 al 1570. Roma 1880; per lo Stato dei Presidi, G.CACJ,\GU, Lo sfato dei Presidi. F irenze 1971: per la Liguria, R.DE MAESTRI, Opere d i difesa costiera del sec. XVI nella Ril·iem di Ponenre, Genova 1972: ed infine a l ivel lo di r icogni1. i one i'otografica complessiva, L EONARDI, Le torri costiere d'lralia, Firenze 1991.

14 RELA ZIO NE A CORREDO cil.. p.16. Per l'esattezza si contemplava no ancora utili nella loro contemporanea st ru ttura, la piazza d i Genova, di Grosseto, di Orbetello. di Gaeta, di Castellu mmarc a Palermo [so l a halleria], di Ancona, di Chioggia. di Venez ia.Abb i sognava no, invece d i sos tanzial i adegua ment i, l e fort i ficazion i della Rada di Vado, di Po rtoferraio. di Porto Lon gone di Civi tavecch ia , dell' I so l a d i Ponza, di Baja, di Caste l lammare di Stabia. di Pizzo, dello Stretlo di Messina, di Milazzo di Siracusa, di Aug usta, cl i T aranto. di Brindisi: i l che non sign i ficava affa u o la l oro demolizione radicale.

Parte Prima 7

I I 8 La dife.,a del/'Arrn Alpino

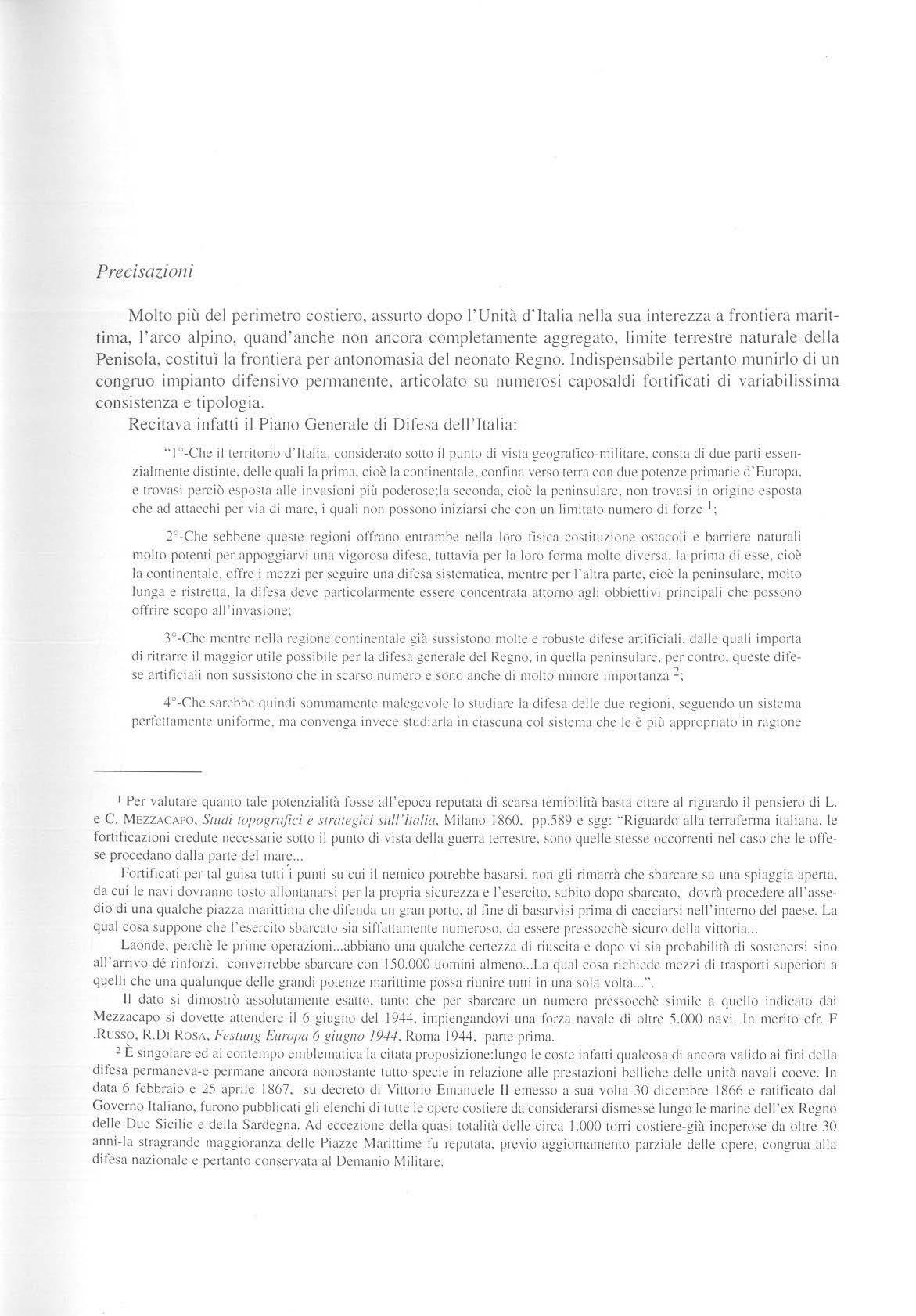

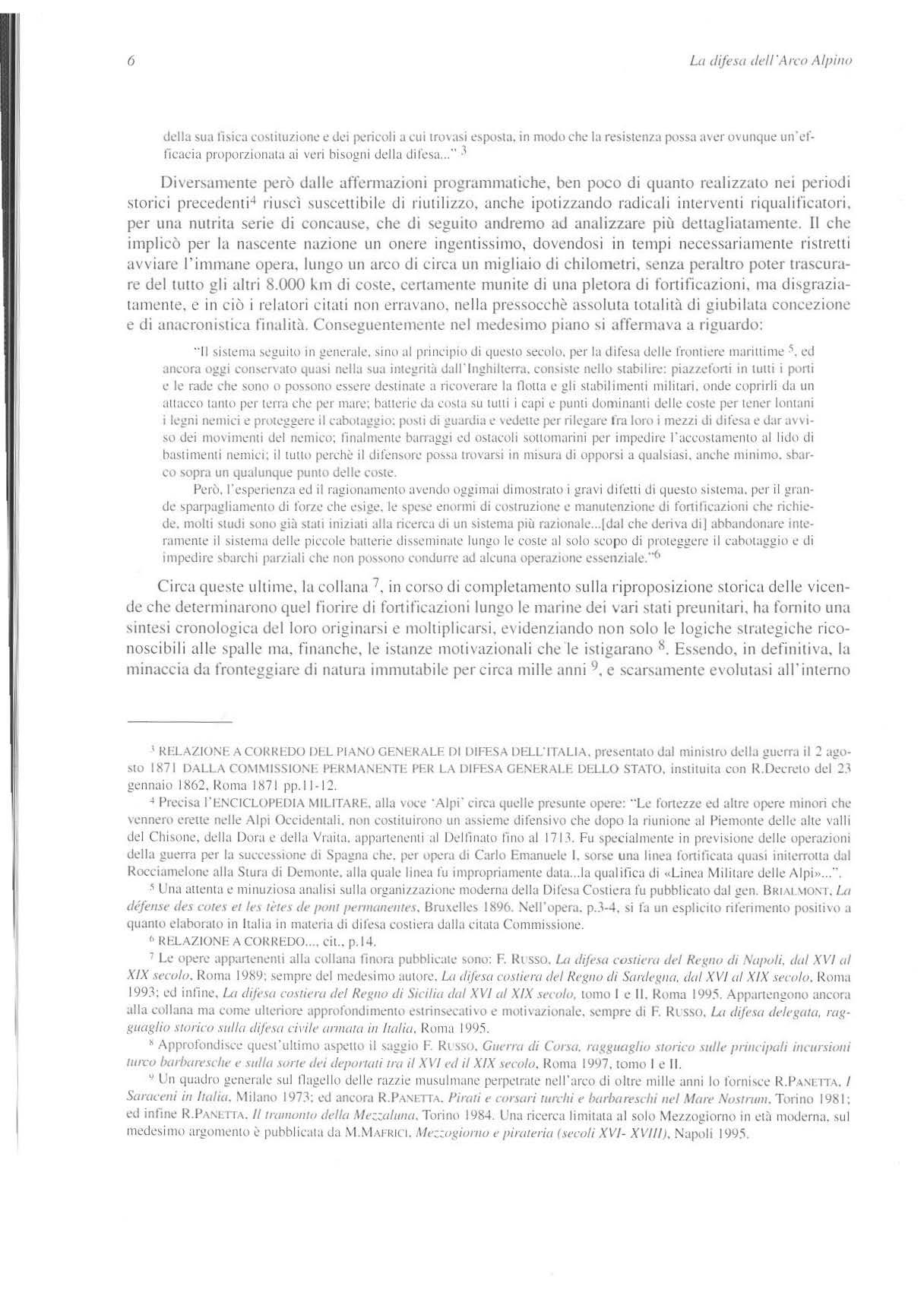

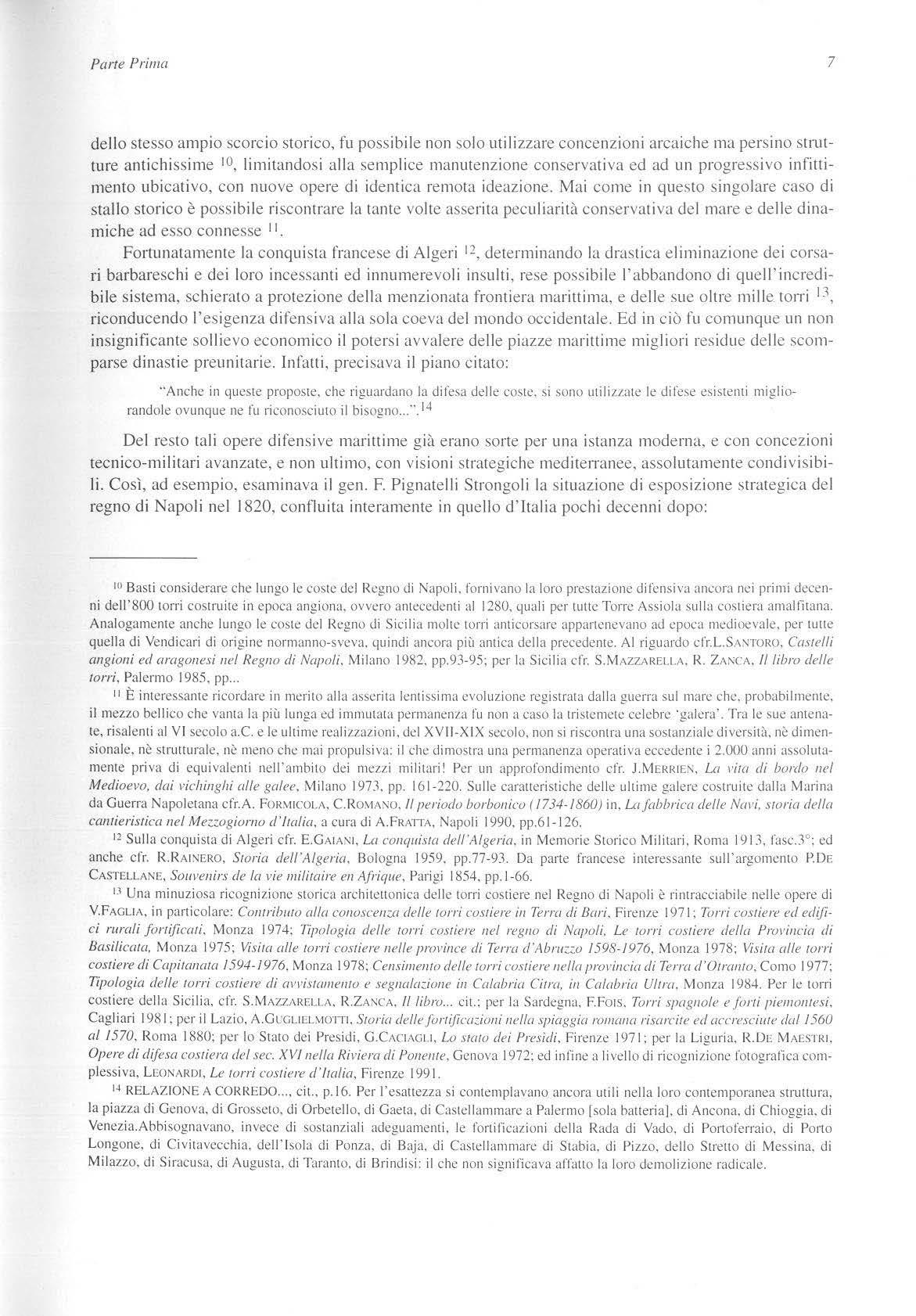

Forte Vinadio la. Si~tcma di accc,~o al fone: rivellino. ovvero doppia porta intervallata dal fos,ato. c.:on ponte ed opere di fiancheggiamento. lb. l.;1 ,econda pona. con la doppia coppia e.li cannoniere.

lb

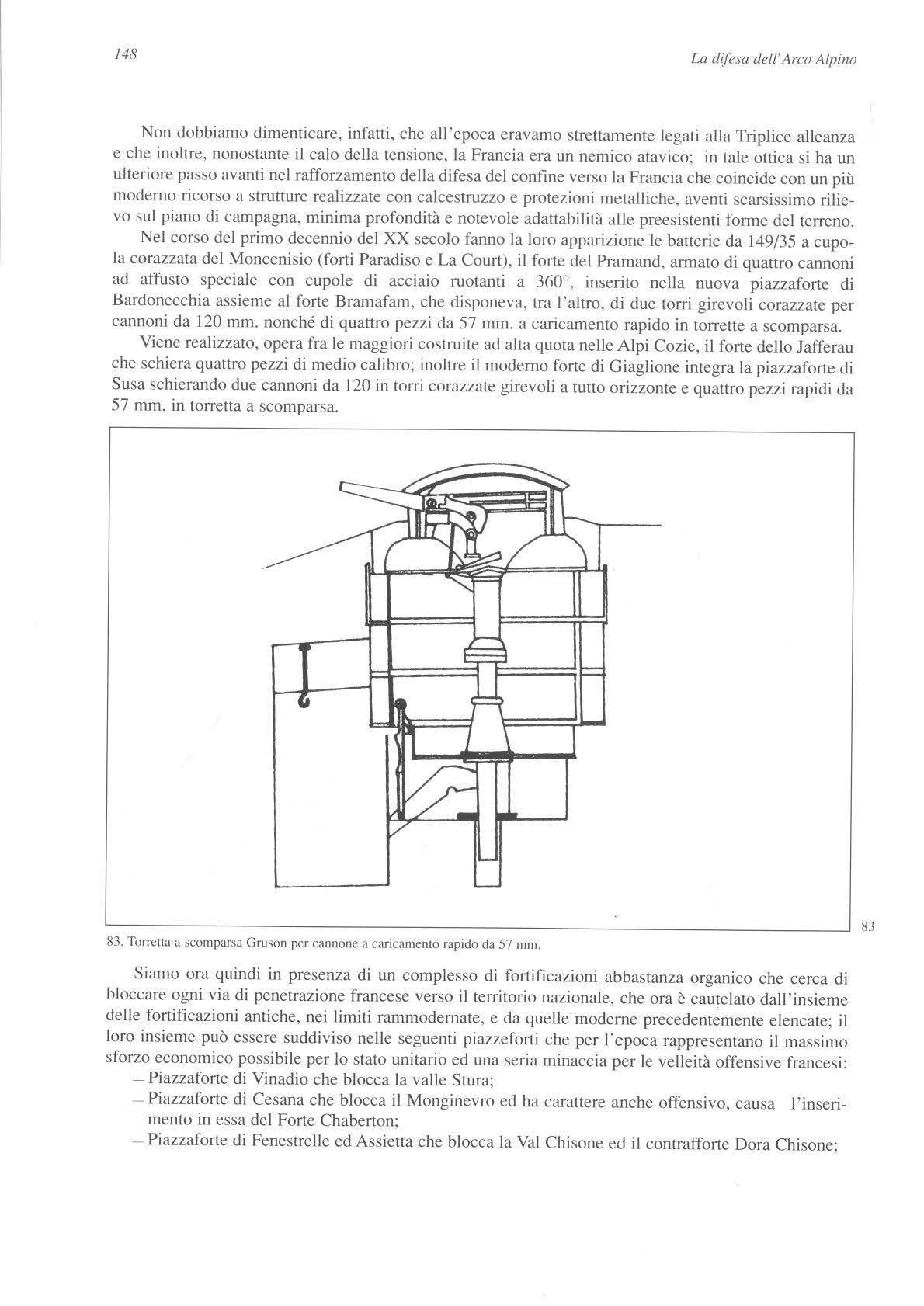

Parte Prima 9 2 3 4

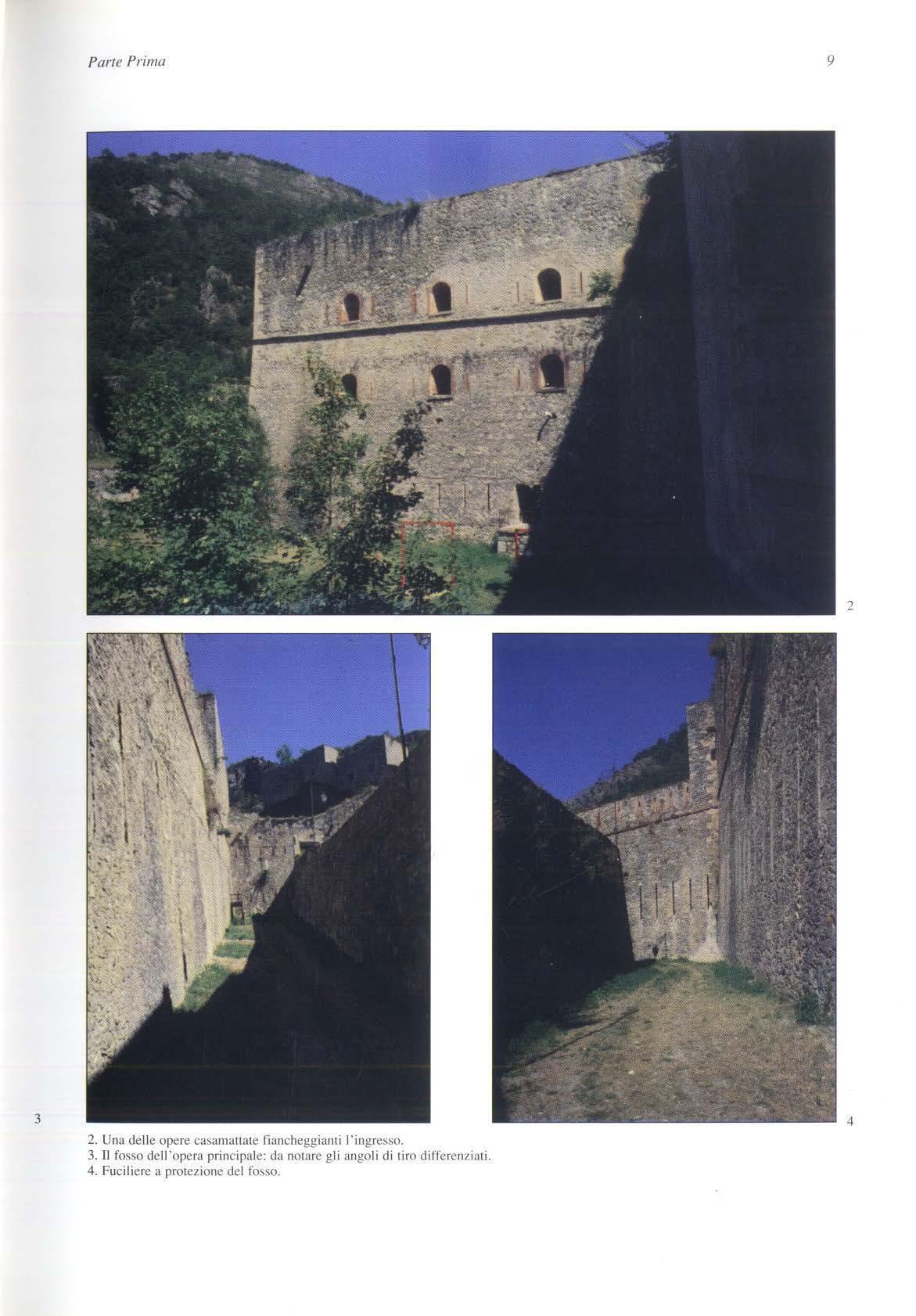

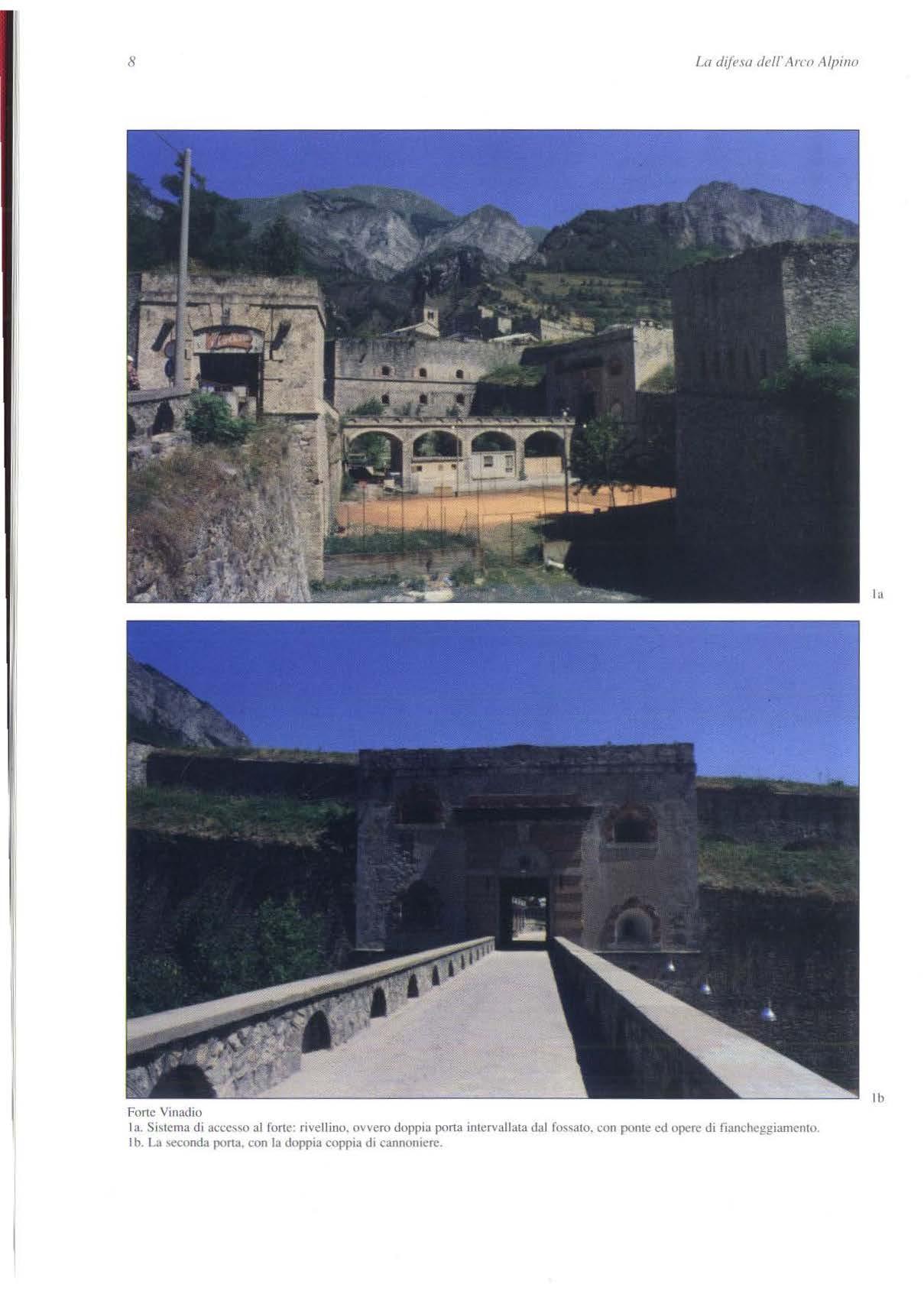

2 Una delle opere casamatlate fiancheggianti l'ini..,rresso.

3. [I fosso dell'ope ra principale: da notare g li angoli d i 1iro differenz iati.

4 Fuciliere a protezione de l fosso.

10 La difesa Alpino i I 5 6

5. Dettaglio d i u n a cannoniera.

6. Una dell e opere sussidiarie poste sui fianchi delle alture che sovrastano il forte pr incipa le.

Parte Prima Il 7

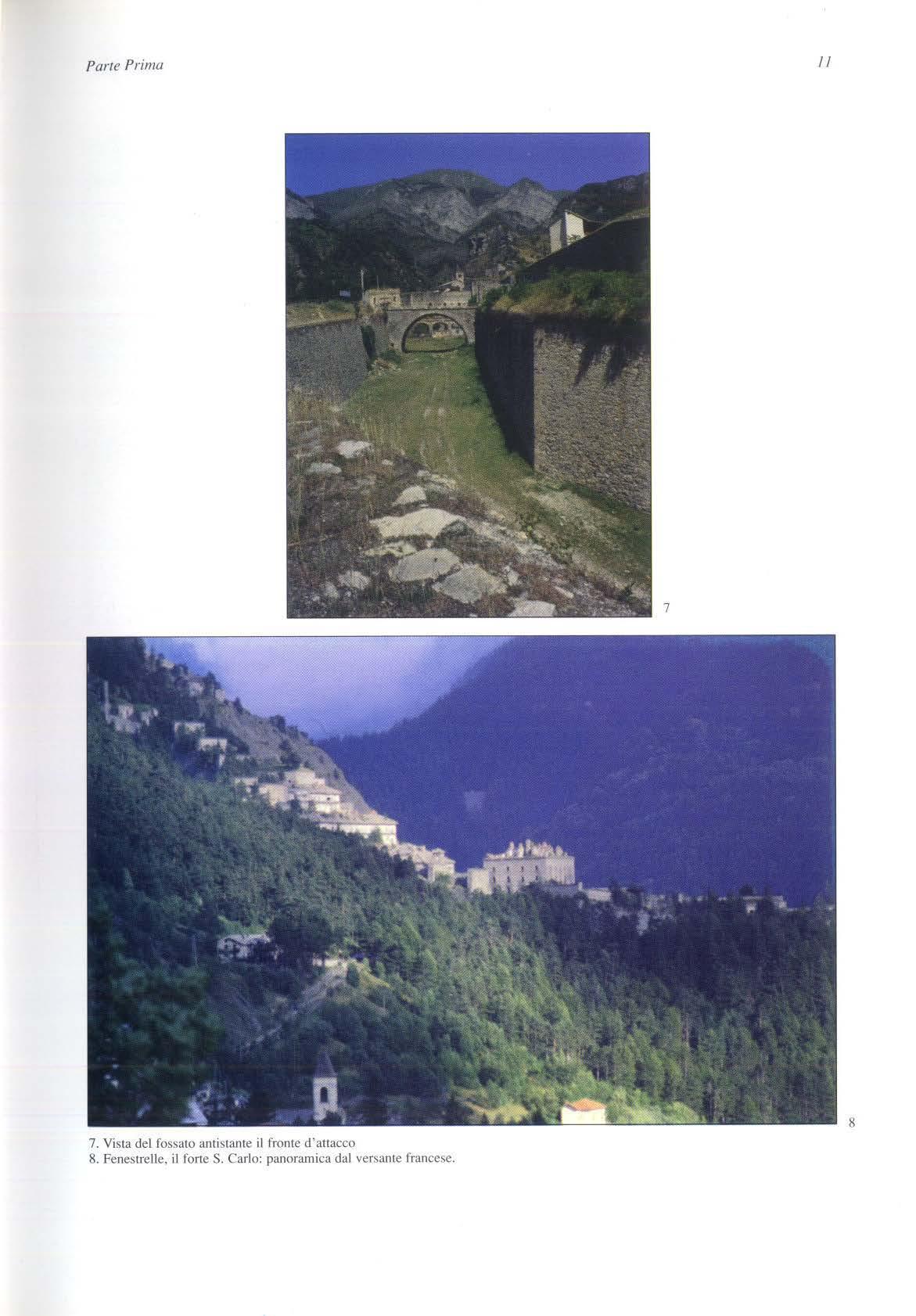

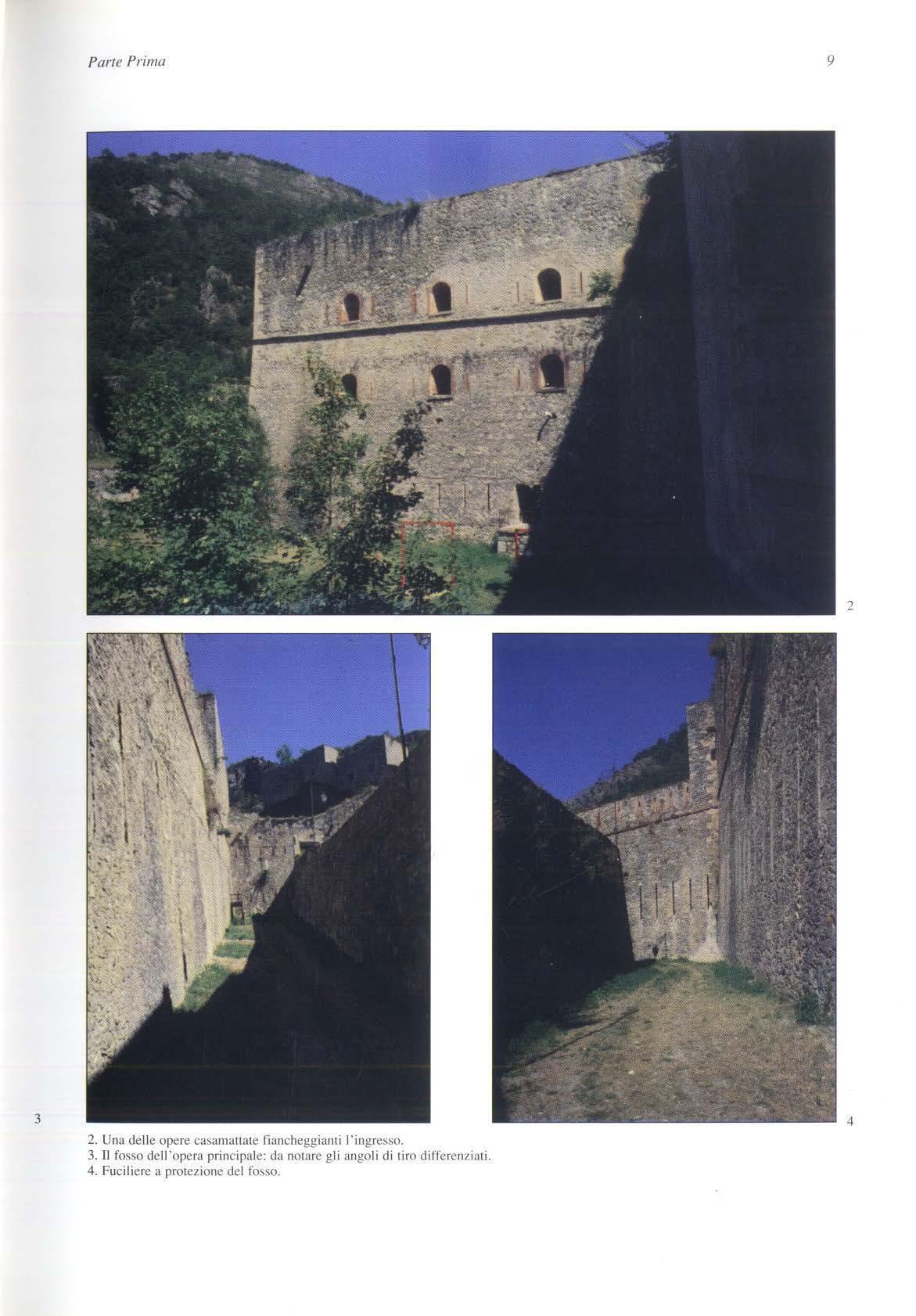

7. Vista del fossato ant istante il fronte d'attacco

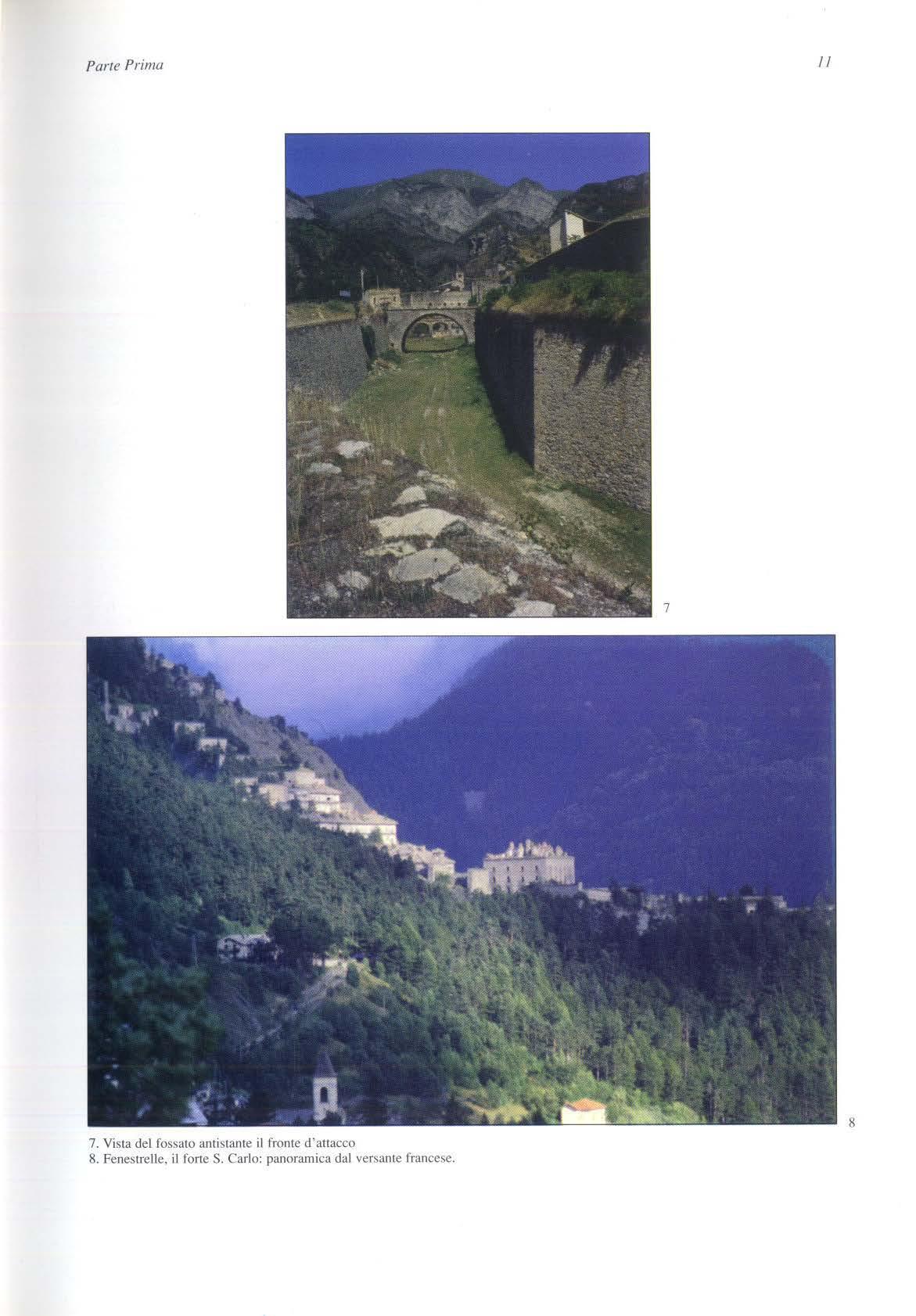

8. Fenestrelle. il forte S. Carlo: panoramica dal versante francese.

11 11 12

La difesa del/' Arco Alpino 10 li

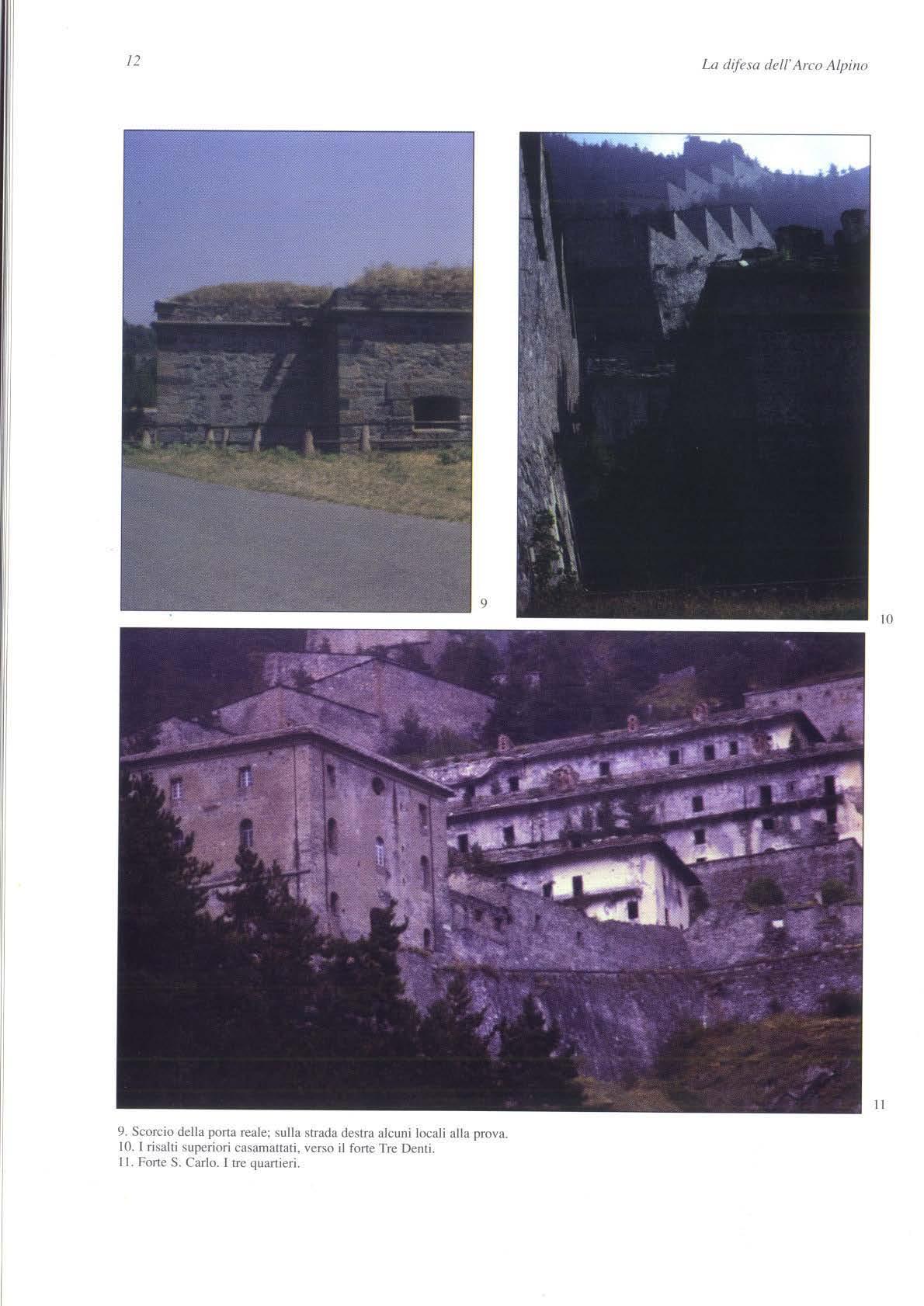

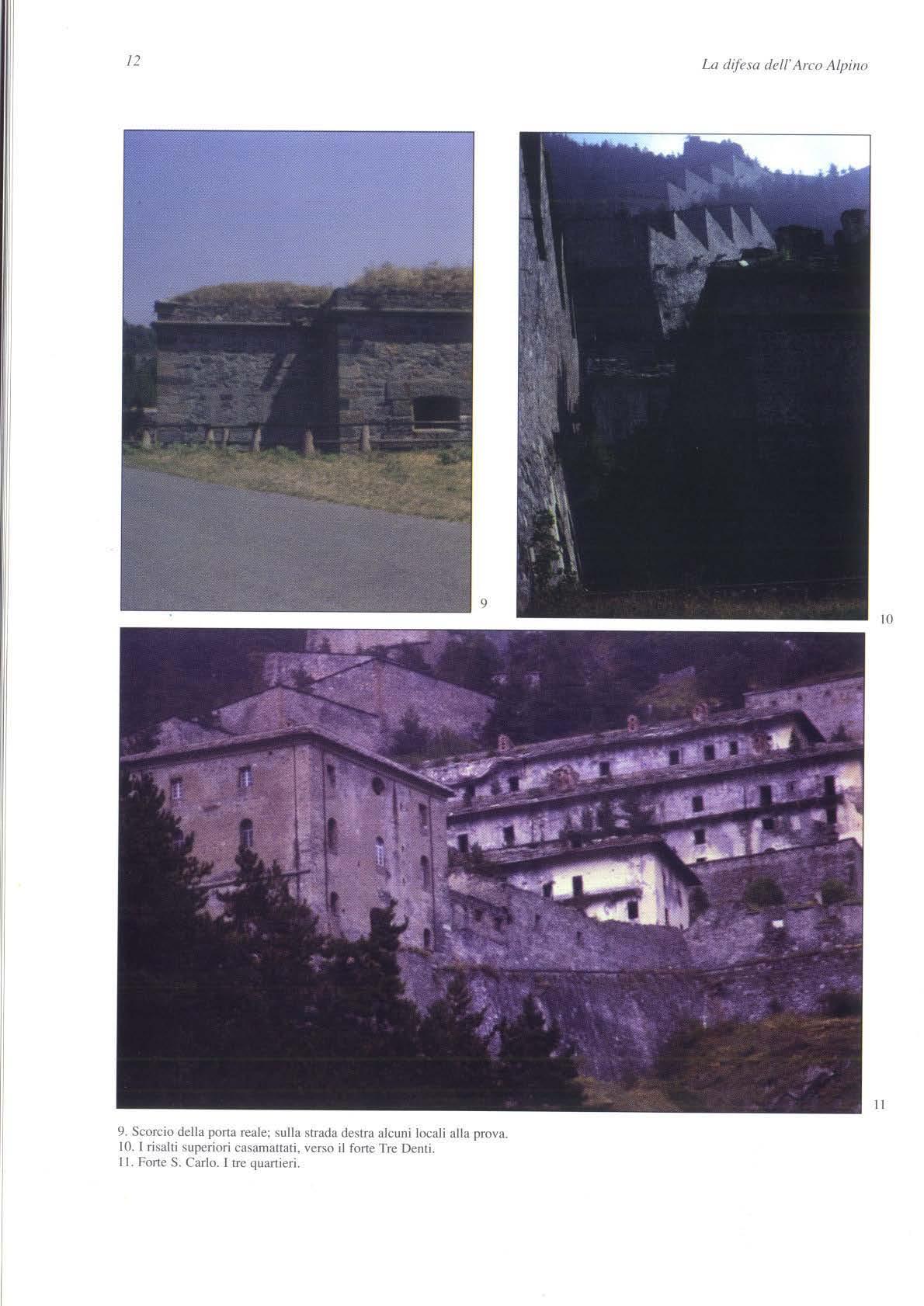

9 . Scorcio della pona reale: sulla strada destra alcuni locali alla prova. IO. I risalti superiori casama1tari, verso iJ fone Tre Denti. I I. Forte S. Carlo. I tre quanieri.

Parte Prima 13 12a l2b

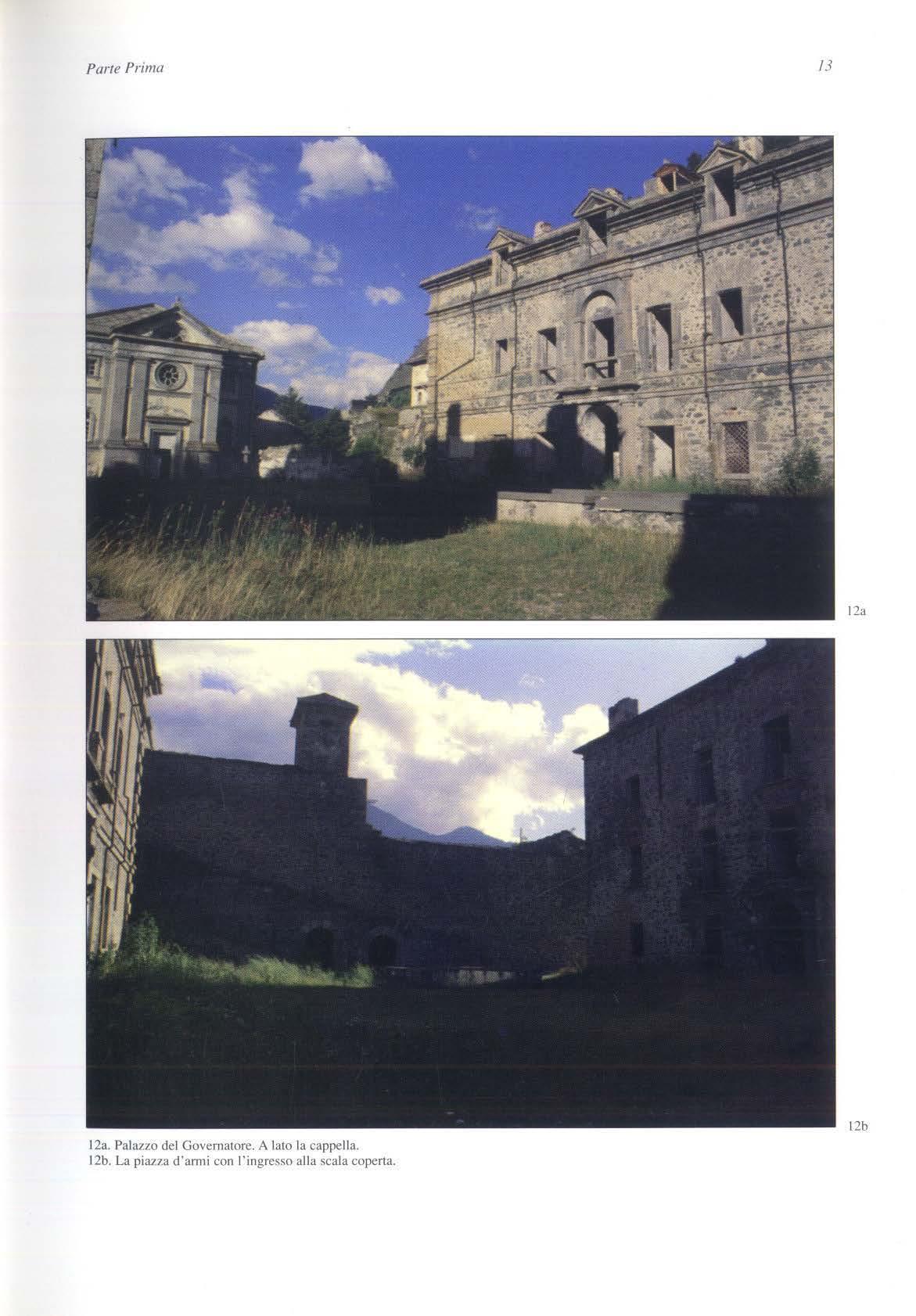

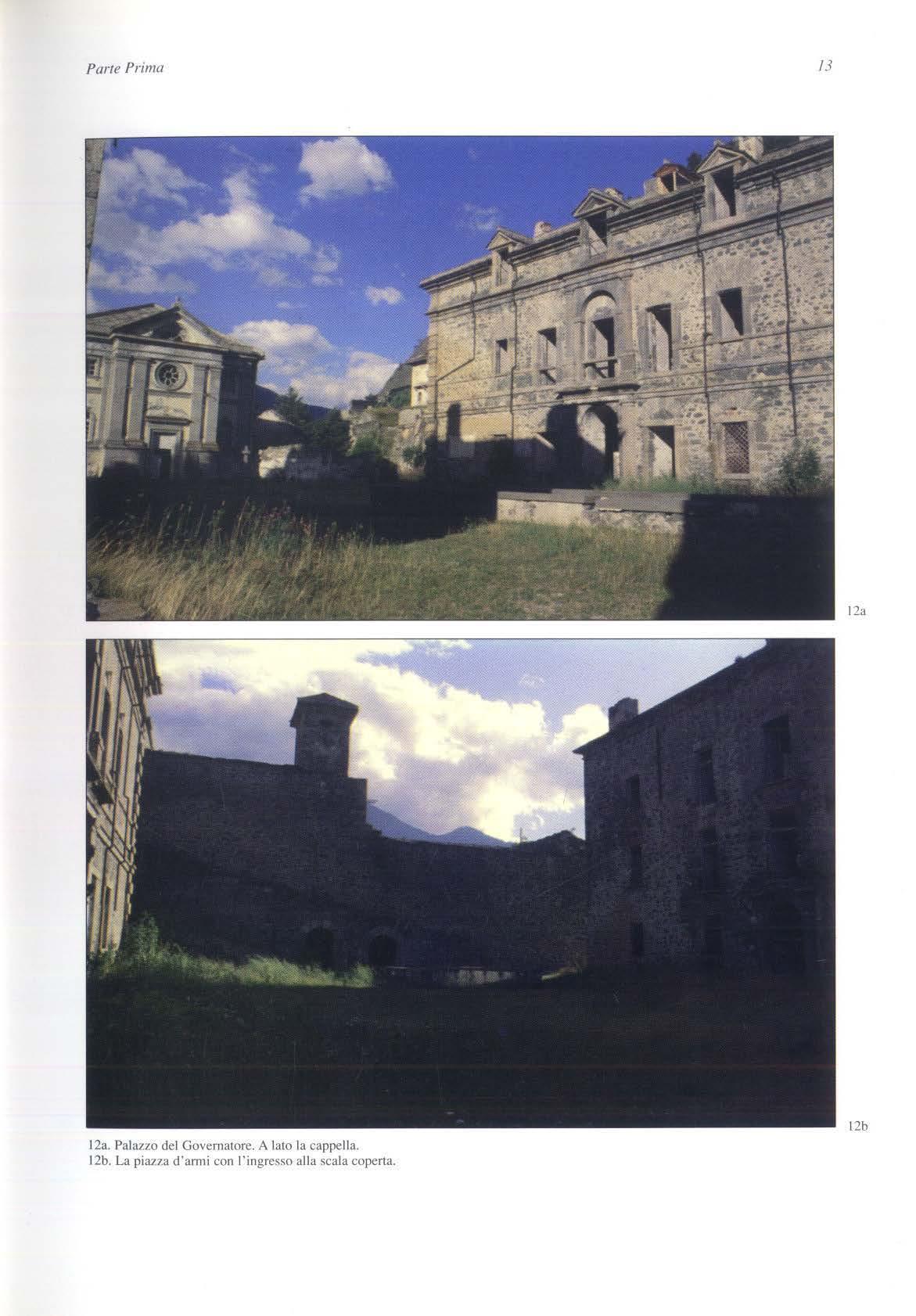

12a. Palazzo del Governatore. A lato la cappella. J2b. La piazza d'am1i con l'ingresso alla scala coperta.

14 La difesa dell'Arco Alpino 14

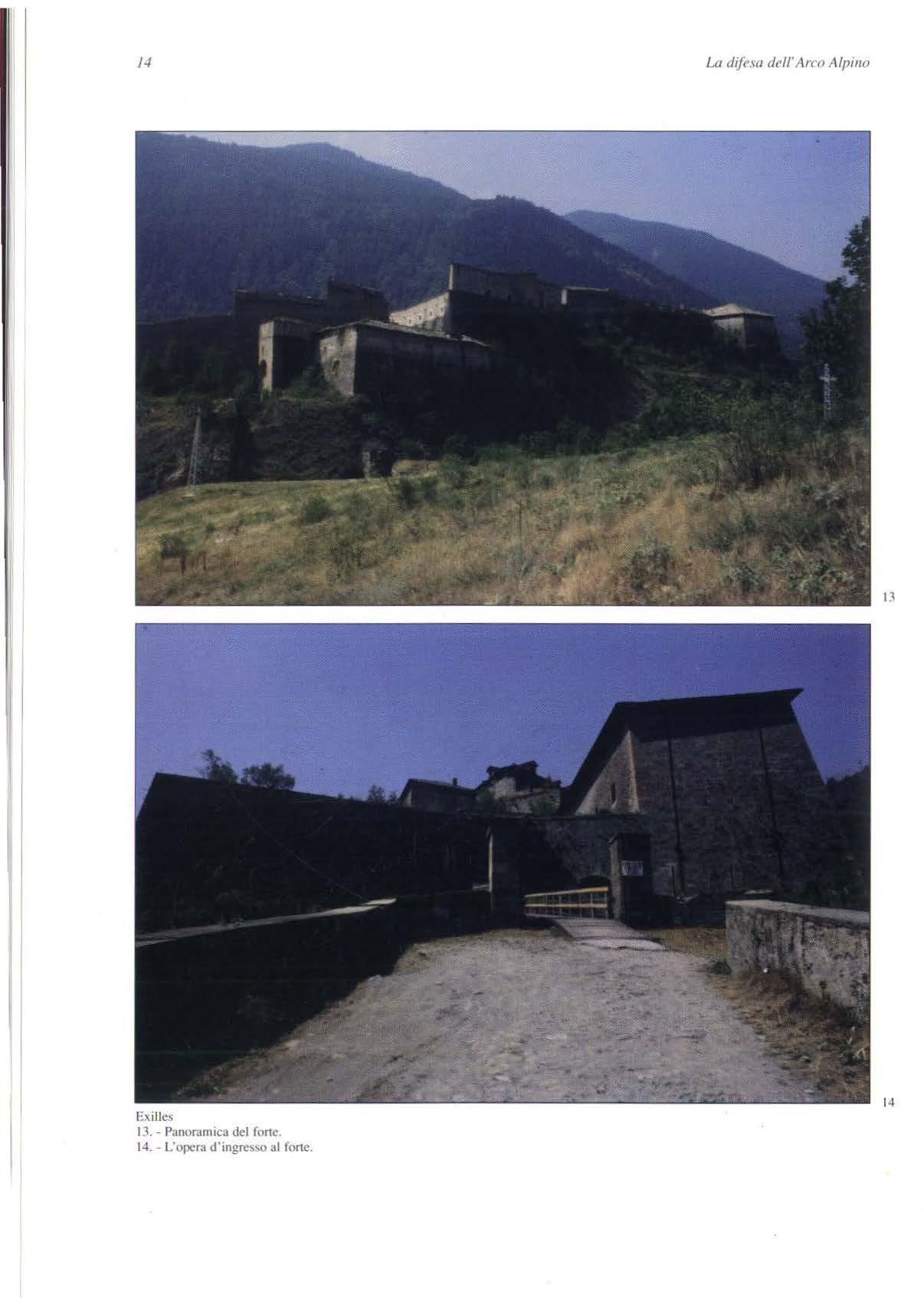

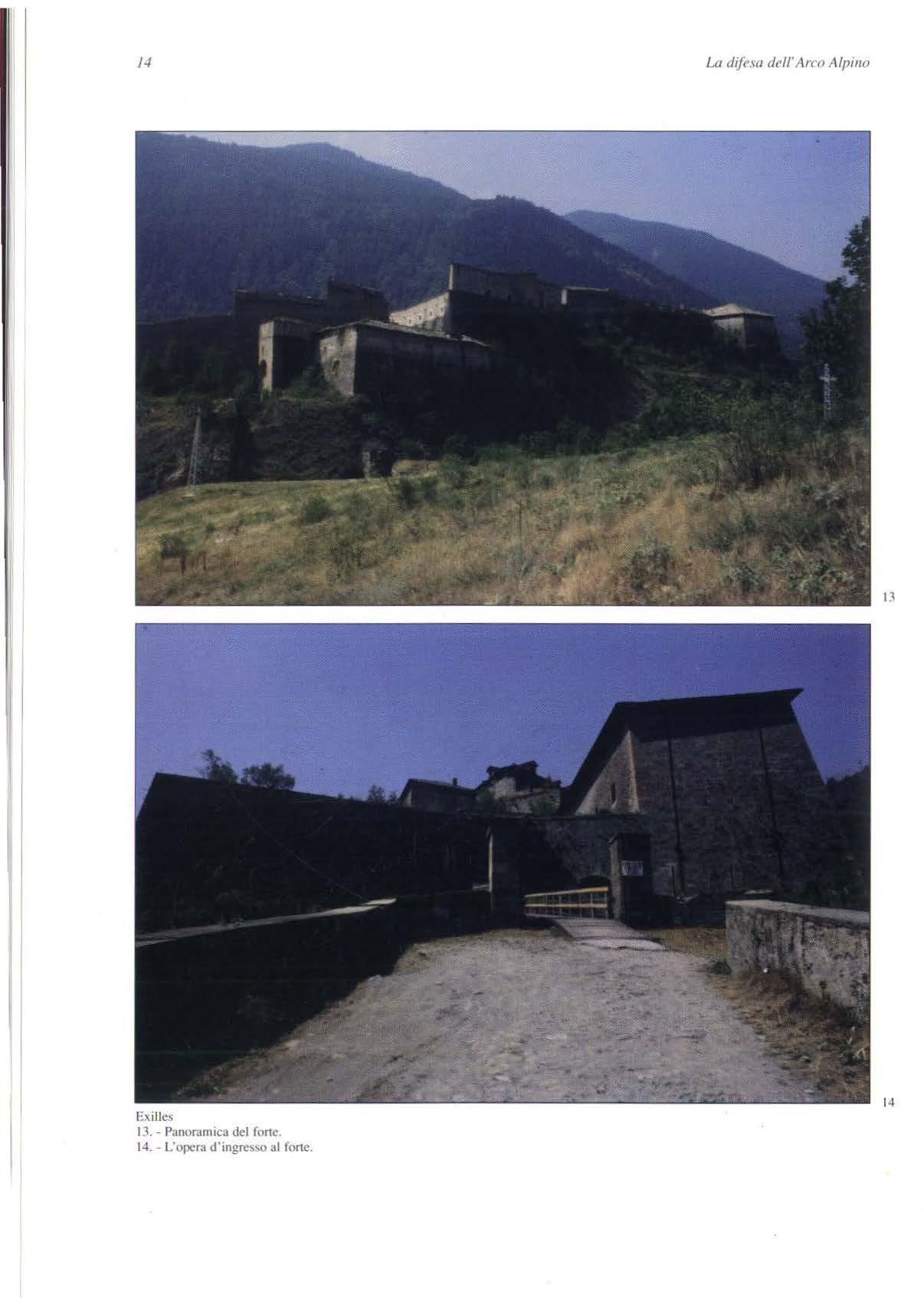

Exilles

13. - Panoramica del fonc.

14. - L'opera d ' ingre~~o al fone.

15b Parte Prima

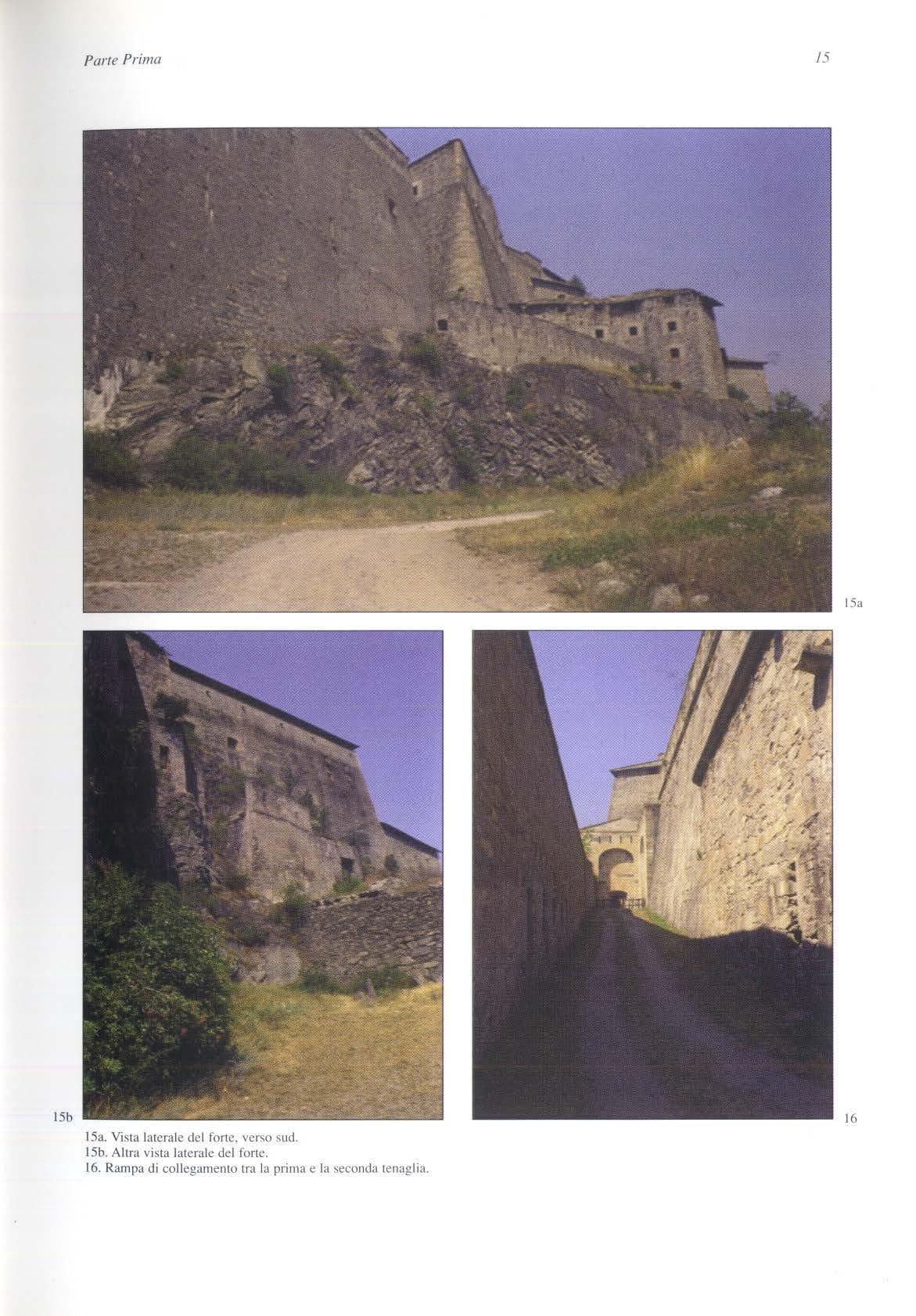

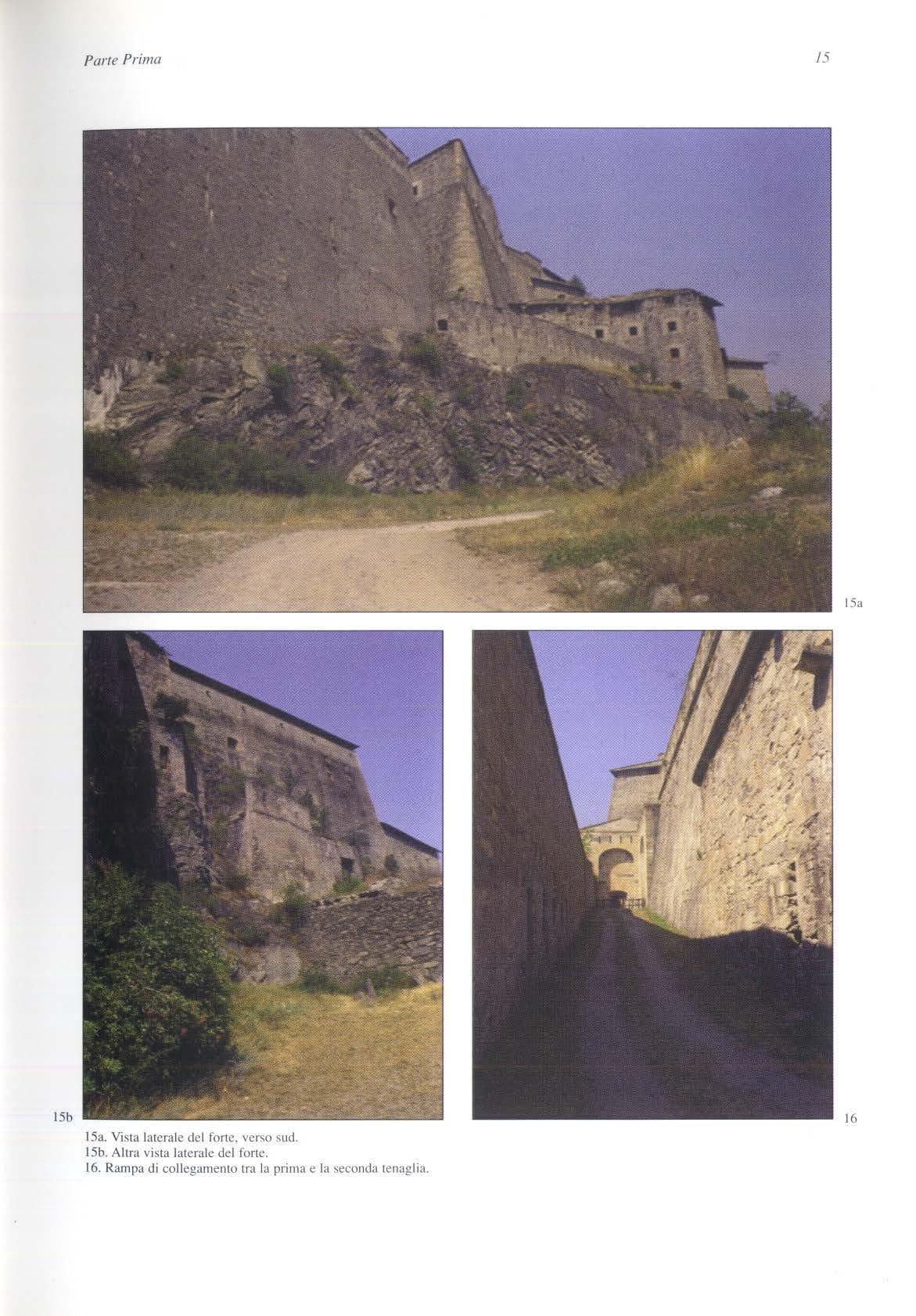

15a. Vista latera le del forte, verso s ud.

15b. Allra vista laterale del forte.

15 15a 16

16. Rampa di collegamento tra la prima e la seco nda tenaglia.

16 la difesa dell'Arco Alpino 17 18

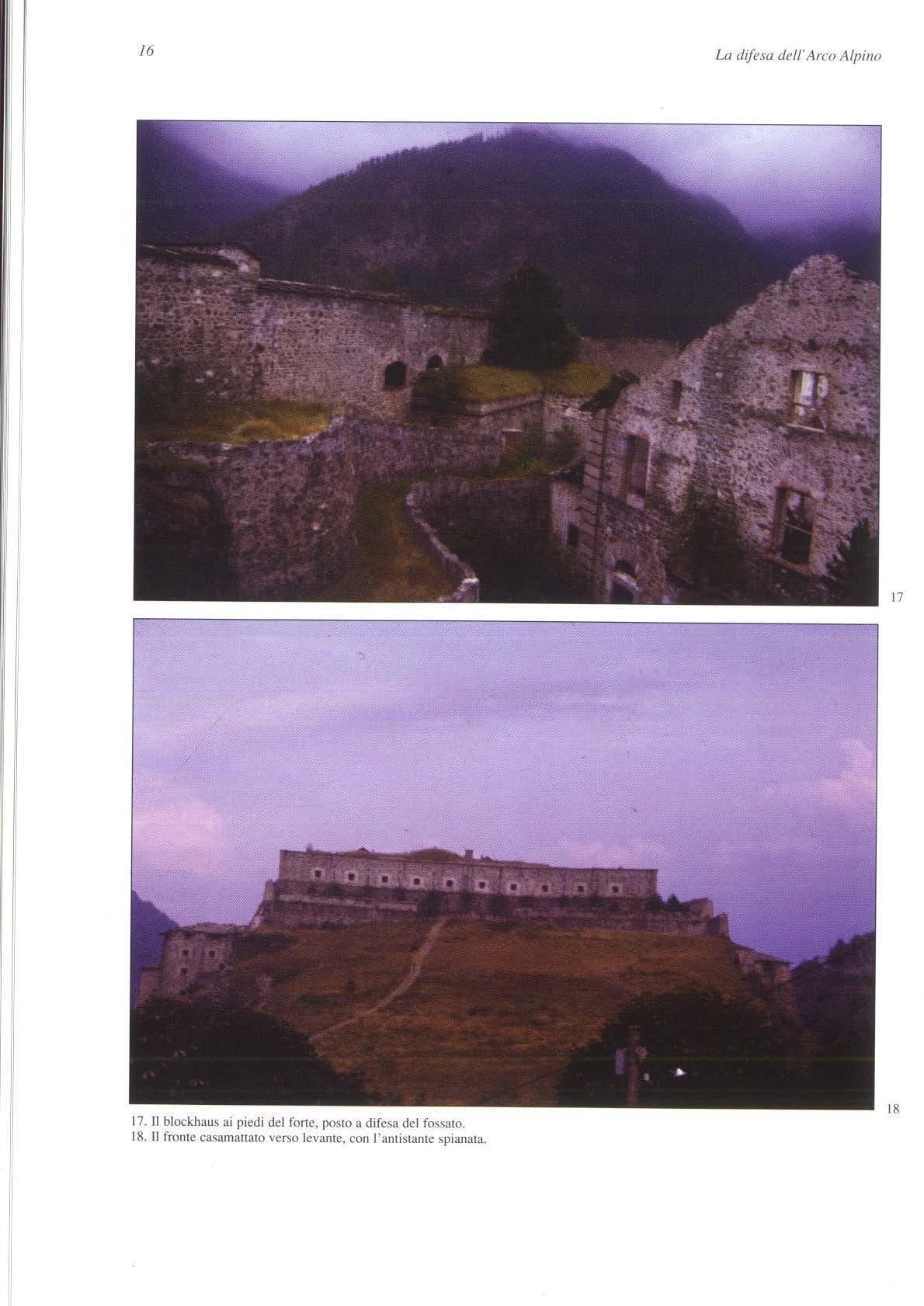

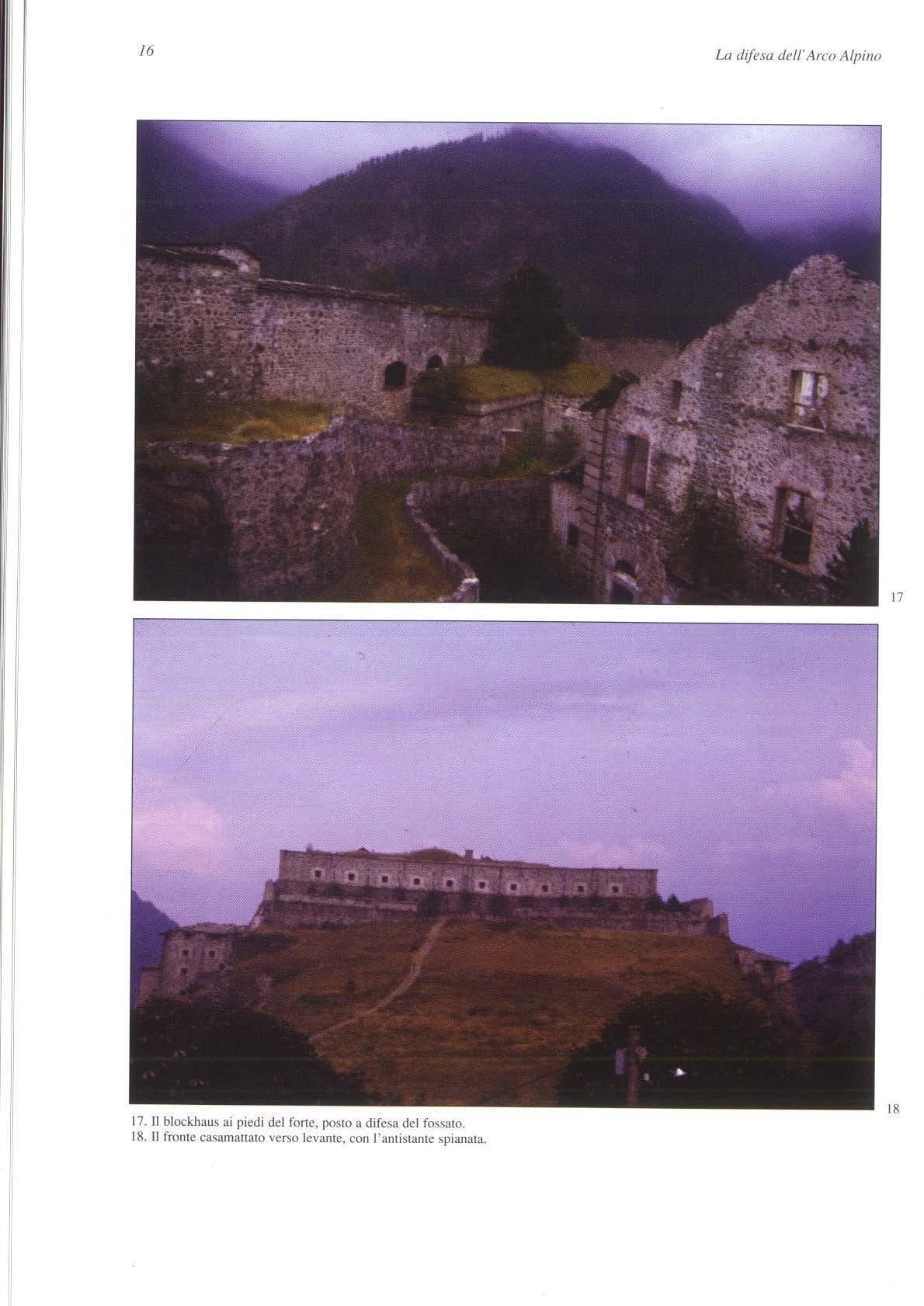

17. li blockhaus ai piedi de l forte, posto a difesa de l fossato. 18. fl fronte casamanato verso levante , con l'an tistm11e spianata.

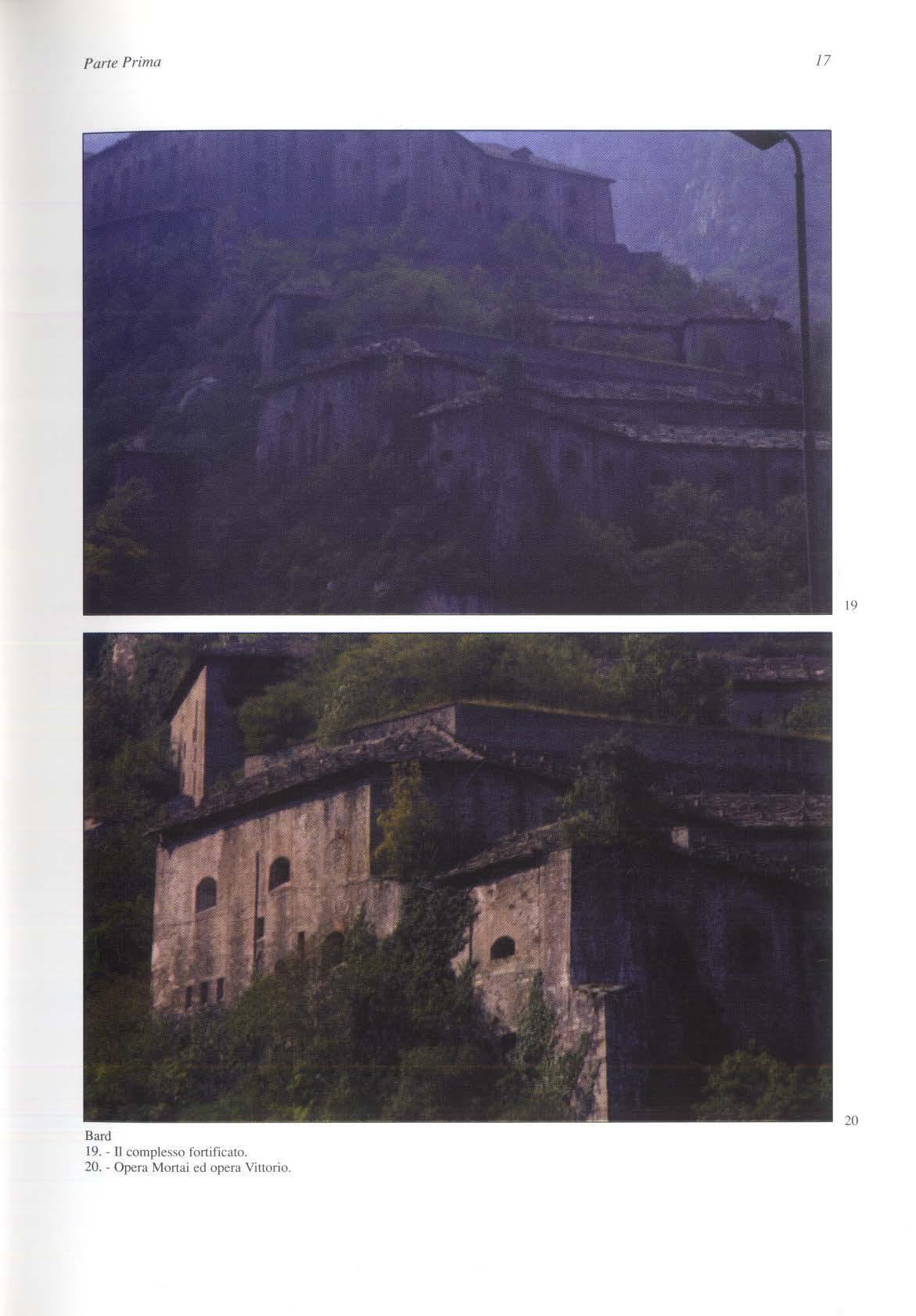

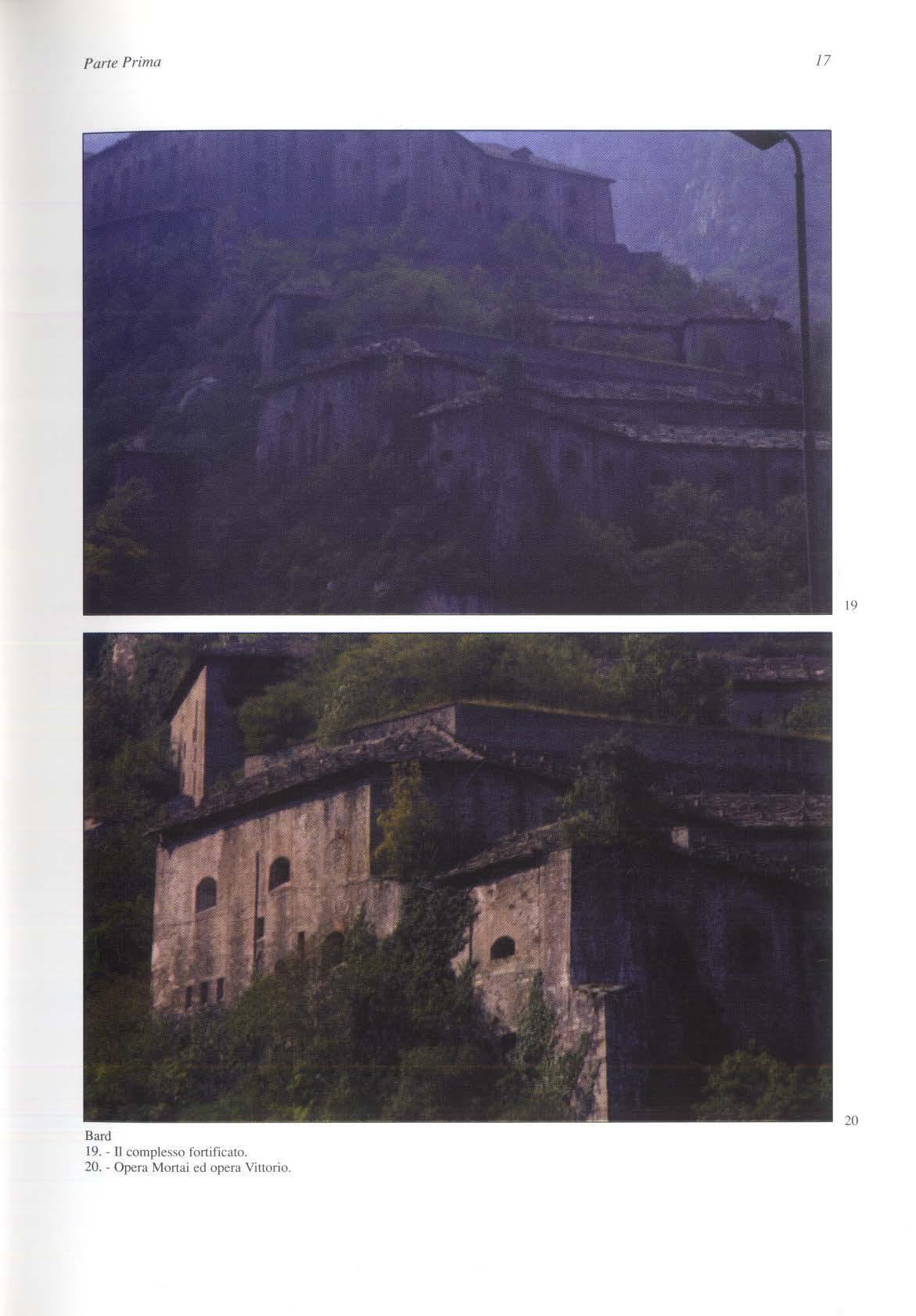

Parte Prima 17 19 20 Bard 19. - Il complesso fortificato 20. - Opera Monai ed opera Vittorio.

18

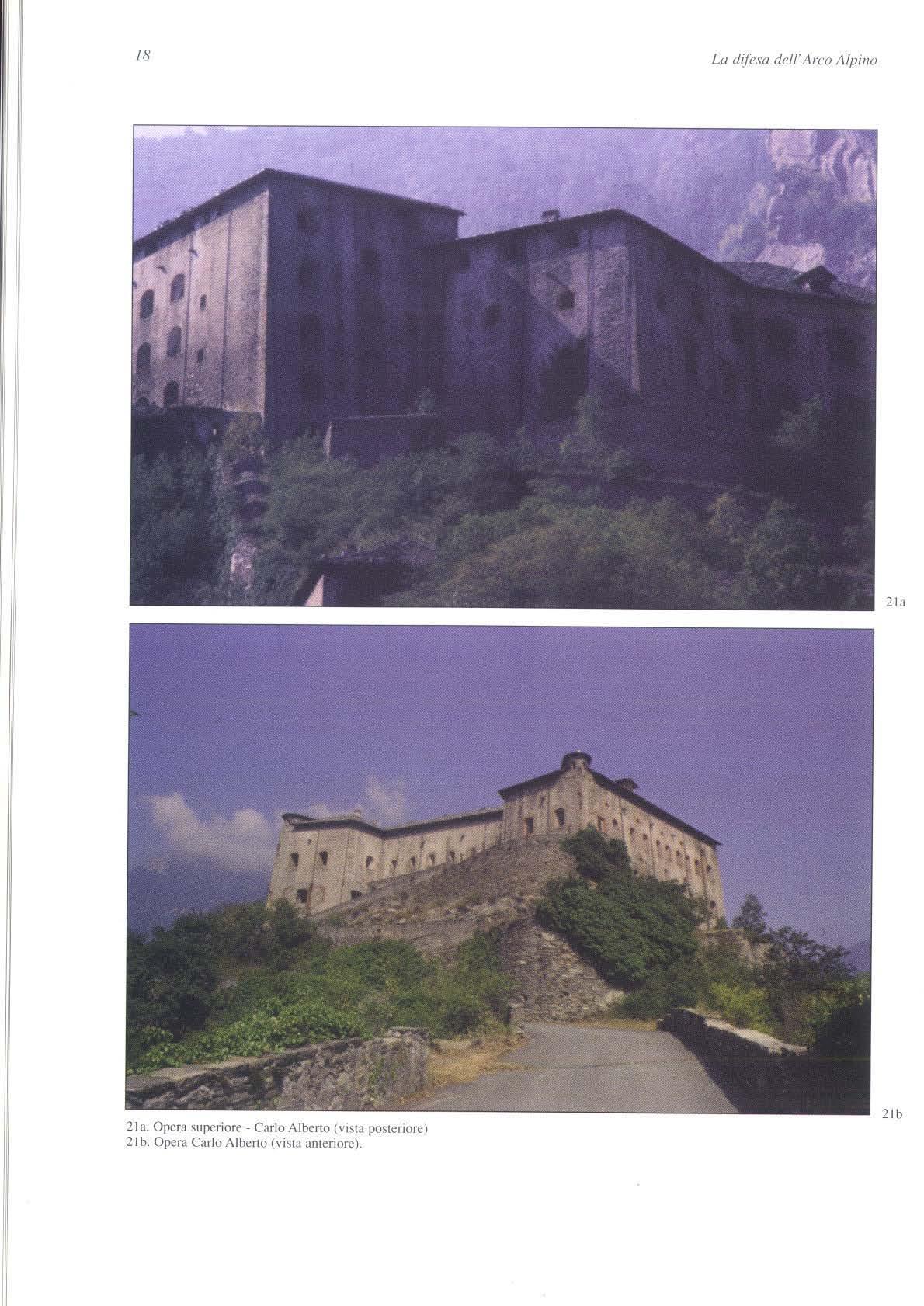

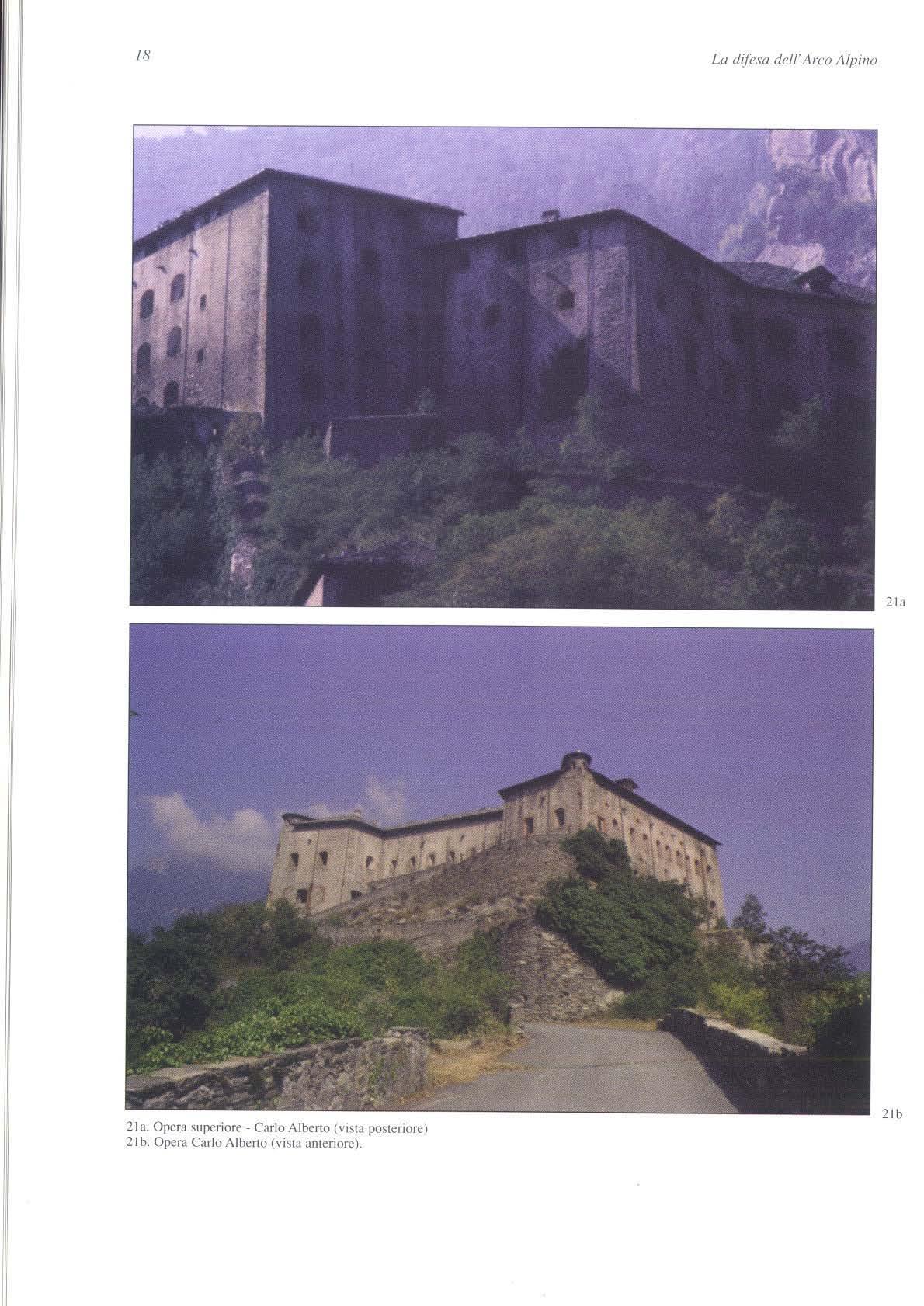

21 a. Opera superiore - Carlo Alberto (vista posteriore)

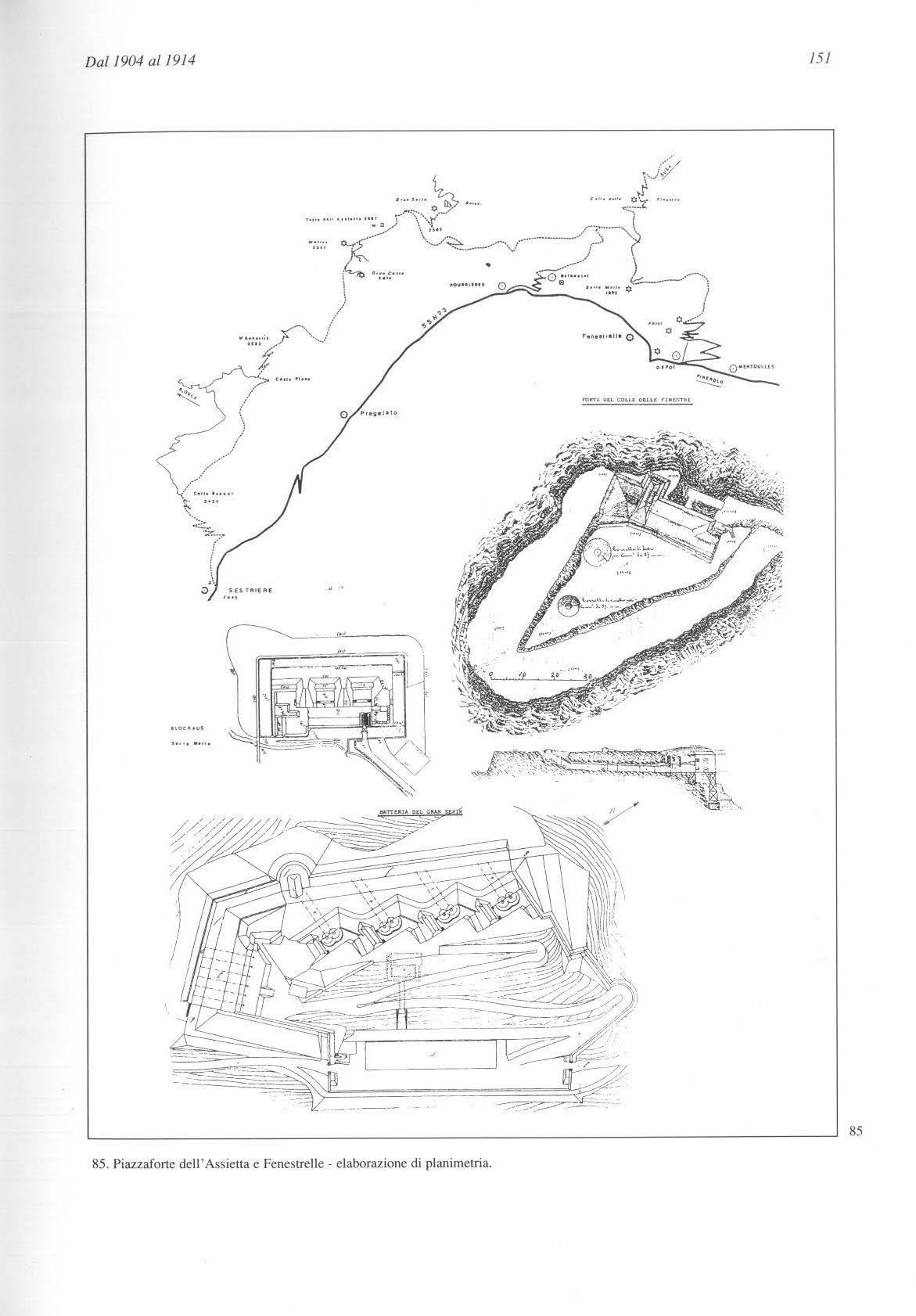

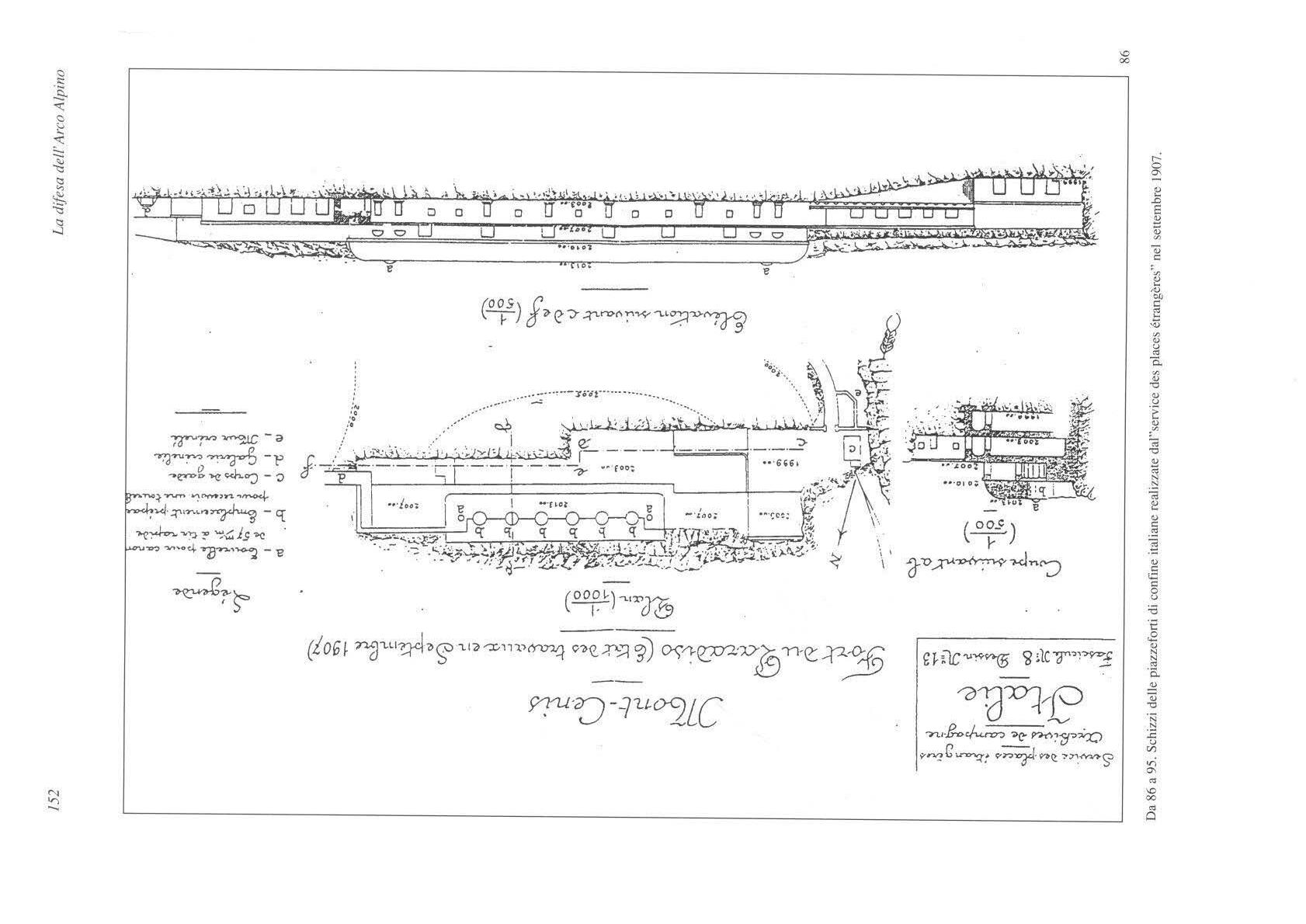

21 b. Opera Carlo Alberto (vbta anteriore). 21a 21b

La

difesa del/' Arco Alpino

Parte Prima 19 22 23 24

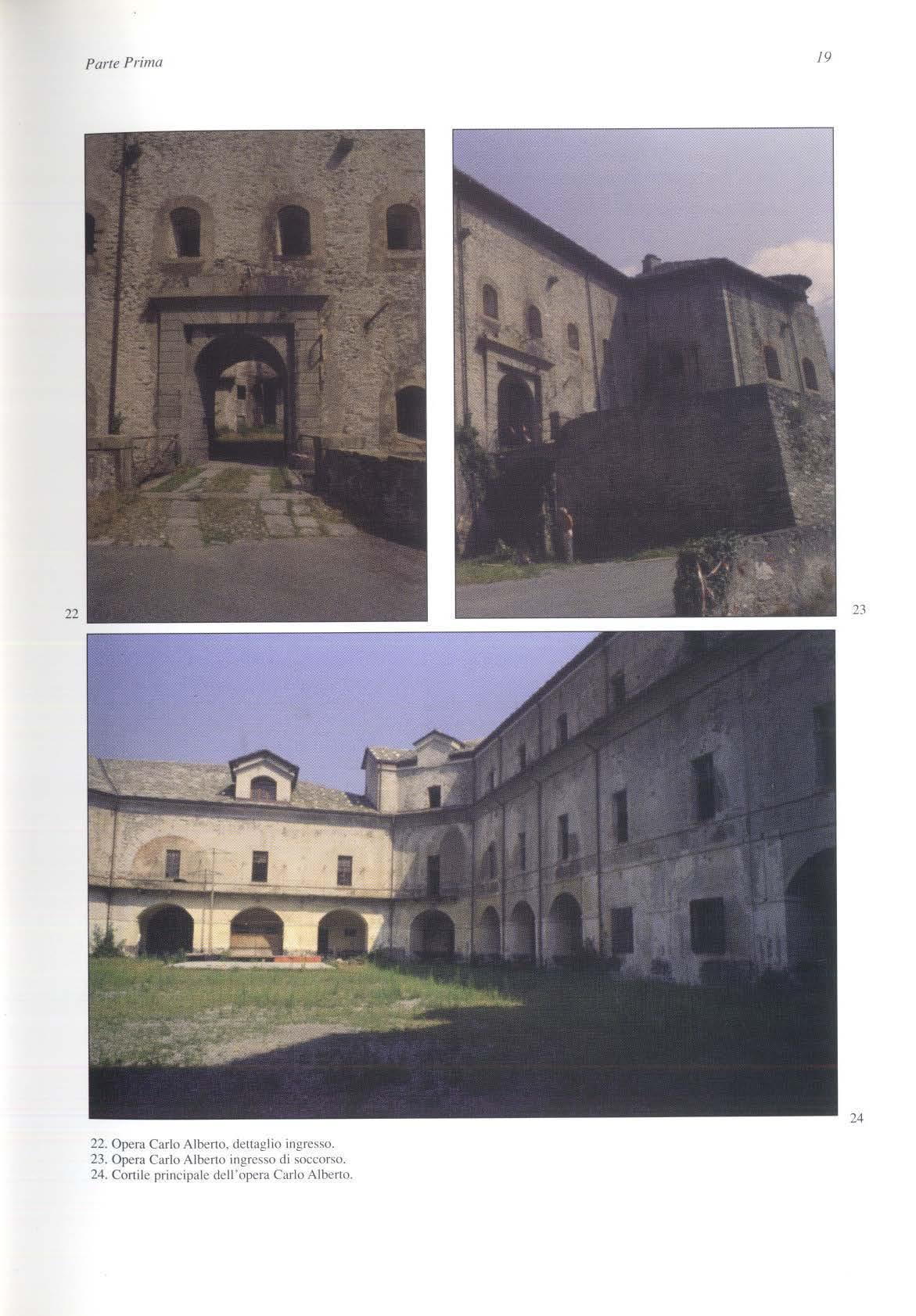

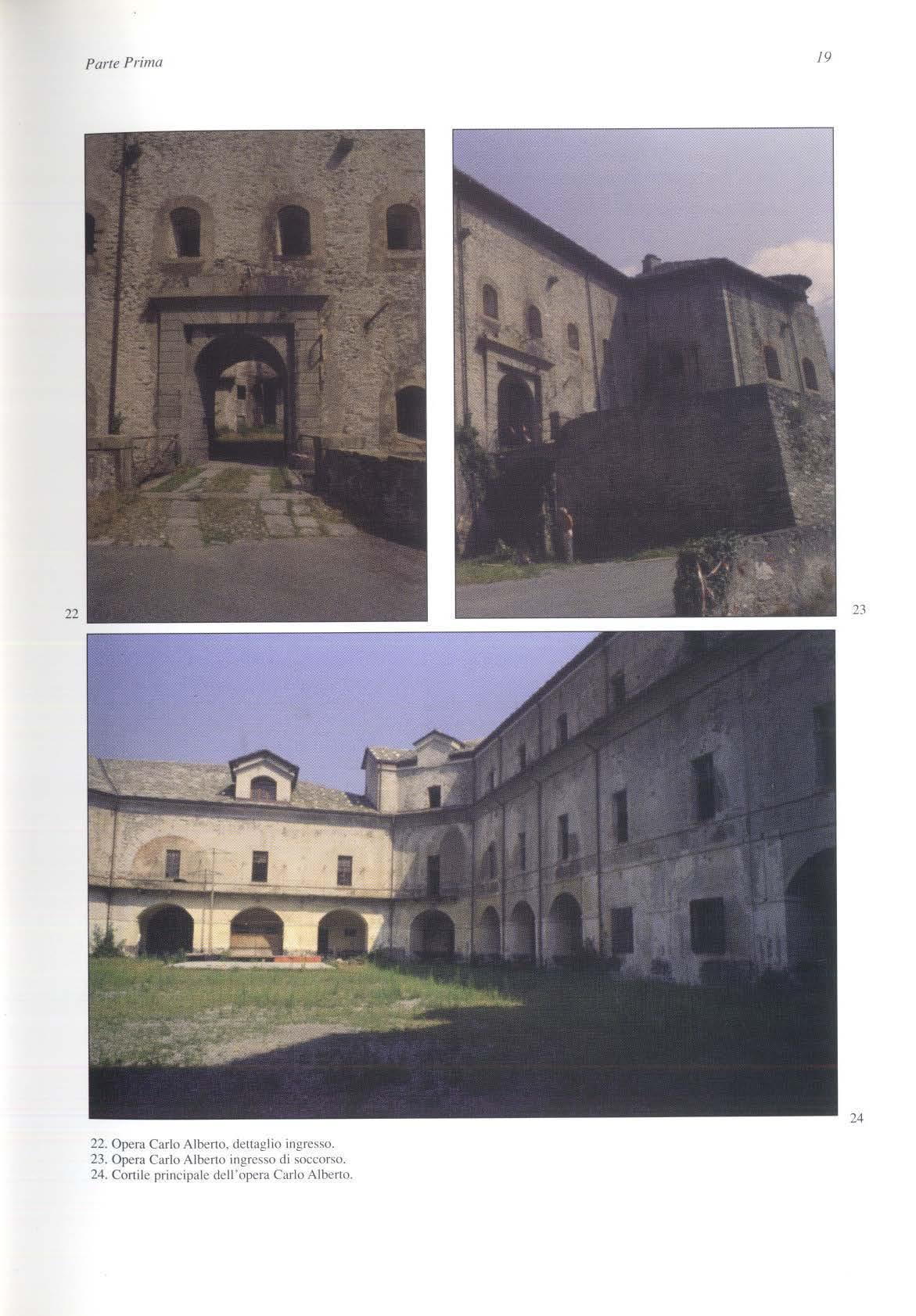

22 Opera Carlo A lbeno. deuag lio ingresso.

23. Opera Carlo A lbeno ingresso di soccorso.

24. Coni le principa le dell'opera Carl o Alber10.

"11 soggello di questo Capitolo è vasi issi mo. e comprende tulle le cure di un Governo illuminato per assicurare l a difesa dello Siaw. La Lopogralia dc ' nostri due Regni 15 li n.:nde vulnerabili da per ogni dove ùa un nemico potente in mare. a causa ùella immensa estensione ùellc sue eosce Di falli se l'lnghiltem1 rosse governata da un ministero ambi1.ioso. potrebbe volere ac:quistare la Sicilia. onde con Gibilterra. Malta e Corfù avere nd Mediterraneo cama base di forza. da non pavemare la lcg::1 <.legl· Italiani co· France,i e Spagnuoli

Per terra noi risvegliamo la gelosi a della casa <.l'Austria 16 e non abbiamo allro prossimo al leato natura l e che il Piemonce. al l orchè egli imenderà bene il vero interesse del suo Stato. E se la politica unisce I' i\u~trin nll'lnghilterra. o al l a Russia, noi possinrno e,sere altaccati da due potenti Colossi, e dobbiamo resis tere iamo tempo che i nostri lont:tni naturali allc:1ti possan far <.li versione

Dalla pane del mare dunque il Rcgno delle due Sici l ie debbe esser considera t o come un :tnternurale dell'Europn e ~ì per terra, che per man.: come la parte Jell'Europa più ,ogge11, 1ad accrescere talml'nlC la l'orza di una delle Principali potenze da farla divenir dominante ~li llllte le al trc ". 17

E quanto le osservazioni dell'accorto analizzatore militare napoletano fossero attendibili lo dimostra quest'altro brano. di immediata interpretazione:

mentre noi siamo attaccati pcr !erra, un nemico più potente di noi in mare può ~bare.in: un Esercito in Puglia. e rendendosi padrone di qualche pian:a. marciare ~u la Capitali.:. ovvero può sbarcare a Sakrno. e portar~i a Napoli. ".18

Dal che ne conseguì se non la pronta realizzazione dei suggeri menti prospettati per stornare le infauste potenzialità evidenziate, l'adeguarsi progressivo delle piazze marittime del Regno delle Due Sicilie a siffatta ottica strategica, perfettamente co incide nte con quella del futuro Regno d'Italia.

Ecco allora che le precedenti ricerche non potevano esimersi, volendo riperco1Te le logiche ubicative dcJJe fortificazioni della fascia costiera peninsulare dalla ricostruzione di tali fasi, pena l 'incomprensione non so l o delle scel te successive ma finanche delle stesse piazze rnarillime, per lo più ulteriori potenziamenti delle preesistenti strutture delle qual i conservavano-e conservano -abbandanti pemianenze. Indi spensabile, pertanto, affrontare l'esposizione delle vicende evolutive di quel complesso sis tema e. quindi, in un lavoro di sintesi conclusiva, rimarcarne le acquisizio ni nella difesa costiera c.lell'Italia, fino al secondo connitto mondiale 19 II che giustifica la scelta di suddividere la ricerca in una prima serie di specifici studi spaziant i dall'avvento dell'età moderna, sino al momento della riunificazione nazionale, ed infine nella accennata sintesi delle altrettanto specifiche vicende relative però al periodo post-unitario.

15 Il Ri::gno di Napol i e quello di Sicilia. uniti ncll,1 com une definizione <.li Regno delle Due Sicilie in epoca nonmrnn:i. rimasero in seguito sempre d i stinti e separ:ui, anche quando appanennero :id un unito sovrano. Sol!an10 dopo la restituzione del R..:gno di Napoli, conclusasi la parentes i mura11iana nel 1815. Ferùina ndo IV <.li Borbone. per la Sicilia Ferdinando Ili. divenne re delle Due Sici li e Fcrdinan<.lo I. Per una ricost ru zione genernle dcl periodo cfr. H .A.L.FtSIIER. Sroria d'E11ro11a. Bergamo 196.J.. voi. li. pp.542 e sgg

11 ' Sembra confermare la fondatezza di tali;: int..:resse i l cle11ag l io che i rilievi esegu i ti per or<.line <.li Ferdinando I <.li Borbone di tulle l e fortificazioni costiere del Regno di Sicilia. operazionc affidall.l al Genio Militare austriaco. siano rima~ii fino ad oggi custoditi a Vienna! A l riguardo cfr. F.Rlsso, La difesa cosliem del Regno di Sicilia c ii. 101110 Il. pp.5 16--1-1.

17 F.PIGi\ATEI LI STRO~UOLI, Considem::.ioni s1ra1egic/1e sul sis1e111a di d(fesa del Regno di Napoli. Napol i 1820. pp.-11 e sgg ix l bi<.lern.

1 '1 Non è un caso chc la Seconda Guerra Mondiale in mmeria di au acchi navali vi<.le in particolare quello sferraw al la 1101ta i1ali an:i nncornta a Taranto I ' 11 novembre del 19.J.I, piazza navale per antonoma~ i a. di aragom:se matrice. e que l lo anfibio co111ro la piazza di Augusta. a sua vo lt a di impianto svevo. Per approfondimenti al riguardo cfr. G.C. SPEZIALI.:. S1oria 111ilùare di Tmwuo negli 111li111i cinque secoli. Bari 1930, pp.23- 105; circa le vicende costruttive originarie. e pp.207 - 259 nel l a veste moderna di p i azza navale italiana. Per Augusta e l e sue vicl.'nùc storiche cfr. L. D1 1FOL' R. Augusla da ci11à imperiule a ci11à 111iliwre, Palermo 1989. Circa inlìne le v i cende c:hc videro coinvoha Augusrn nell'ul1i 1110 co nlliu o cfr A. S,\i\'TONt. Le 01,em:.ioni i11 Sicilia e in Culabric1 l11glio-se11e111bre 19.:/3, Roma 1989, pp.171-220

I I 20 La difesa dell'Arco Alpino

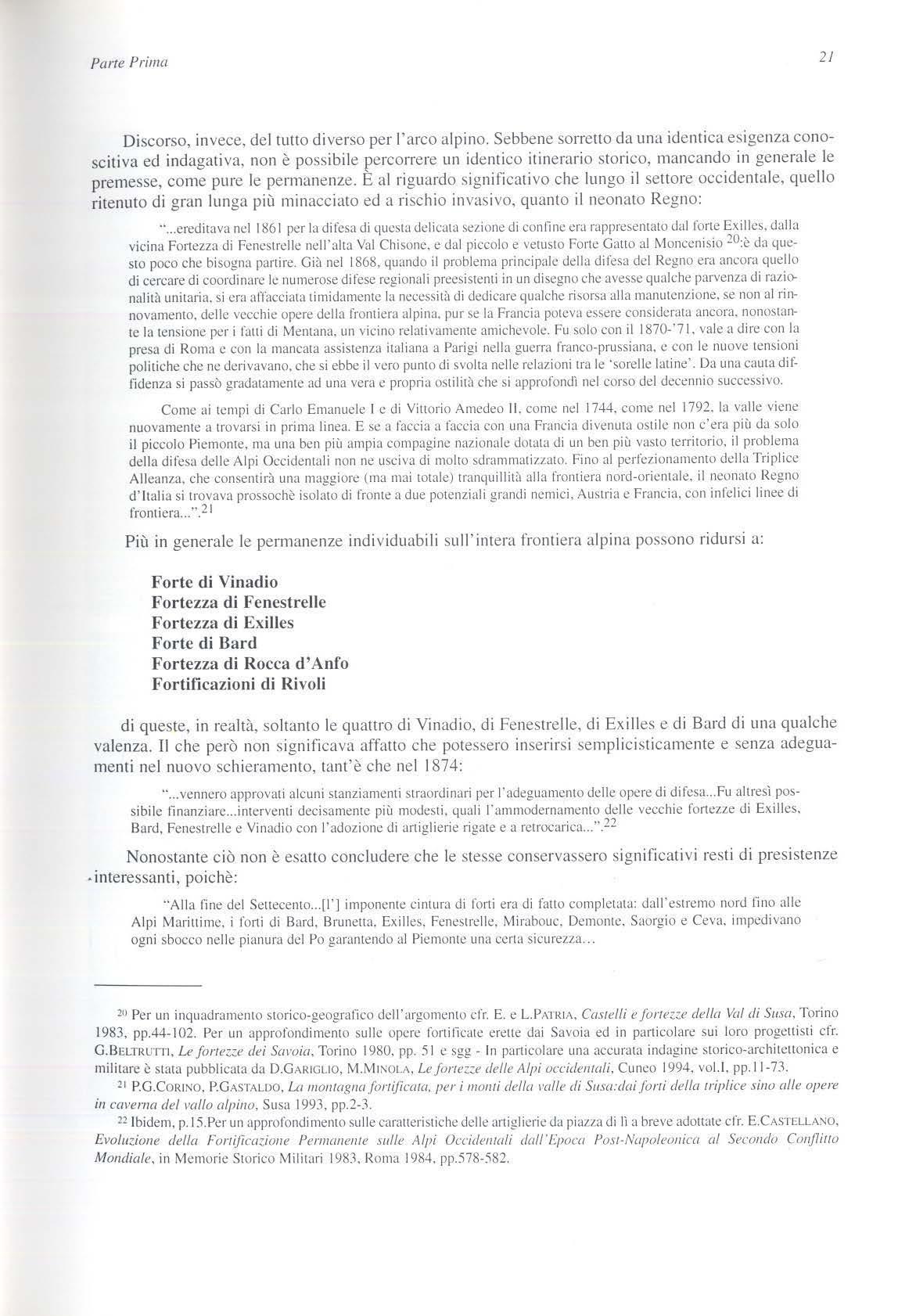

Discorso, invece, del tutto diverso per l'arco alpino. Sebbene sorretto da una identica esigenza conosc itiva ed indagativa, non è possibi le percorrere un identico itinerario storico, mancando in generale le premesse, come pure le penmrnenze. E al riguardo significativo che lungo il settore occidentale, quello ritenuto di gran lunga più minacciato ed a rischio invasivo, quanto il neonato Regno:

·· ereditava nel 1861 per la difesa di questa delicata seLione di confim.: <.:ra rarpresentato ùal fone Exilles. dalla vicina Fortezza di F..:n<.:str<.:lle nel l 'alta Val Chison..:. e da l piccolo e vetusto Fon<.: Gatto al Monc..:ni~io 20:è da 4uesto poco che bisogna ponire. Già nel 1868, 4u.1ndo il problema principale della difesa del R<.:gno era ancora qudlo di cercare di coordinare le numerose difese regionali preesistenti in un disegno che avesse qualche parvenza di ra1.ionalità unitaria. si crn allacciata timidamente la necessità ùi dedicare qualche risorsa alla manutenzione, se non al rinnovamento. delle vecchie opere uella fronticrn alpina pur se la Francia poteva t:ssere considerata ancora. nonostante l a tensione p<:r i faui di Mentana, un vicino rt: l ativameme amichevole. Fu solo con il I 870-'7 I, vale a dire con la presa di Roma<.: con la mancata assistenza ita l iana a Parigi nella guerra franco-prussiana,<: con le nuove tensioni politiche che ne derivavano. che si ebbe il vero punto di svolta nelle relazioni tra le ·sorelle lat i ne ' Da una cauta diflidenza si passò gradatamente ad una vera e propria ostilità che si approfond1 nel corso del decennio successivo.

Come ai tempi di Carlo Emanuele I e di Viuorio Amedeo 11. come nel 1744. come nel 1792. la valle viene 11 uovamente a trovarsi in prima linea. Es<: a faccia a !'accia con una Frnncia divenuta osti l e non c'ern più da solo i l piccolo Piemonte, ma una ben più amp i a compagine naz.ionalt: dutata d i un ben più vasto territorio. il rroblerna della difèsa delle Alpi Occidenta l i non nt: usciva di molto sdrammatizzato. Fino al perlòionamento della Triplice Alleanza , che consentirà una maggiore (ma mai totale) tranquillitit alla frontiera nord-orientale. il neonato Regno d'Ital i a si trovava prossochè isolato <li rrome a due potenziali grandi nemici. Auwia e Francia. con infel i ci linee di frontiera ". 21

Più in generale le pe1manenze individuabili sull'intera frontiera alpina possono ridursi a:

Forte di Vin a dio

F o rtezz a di F e nes t re ll e

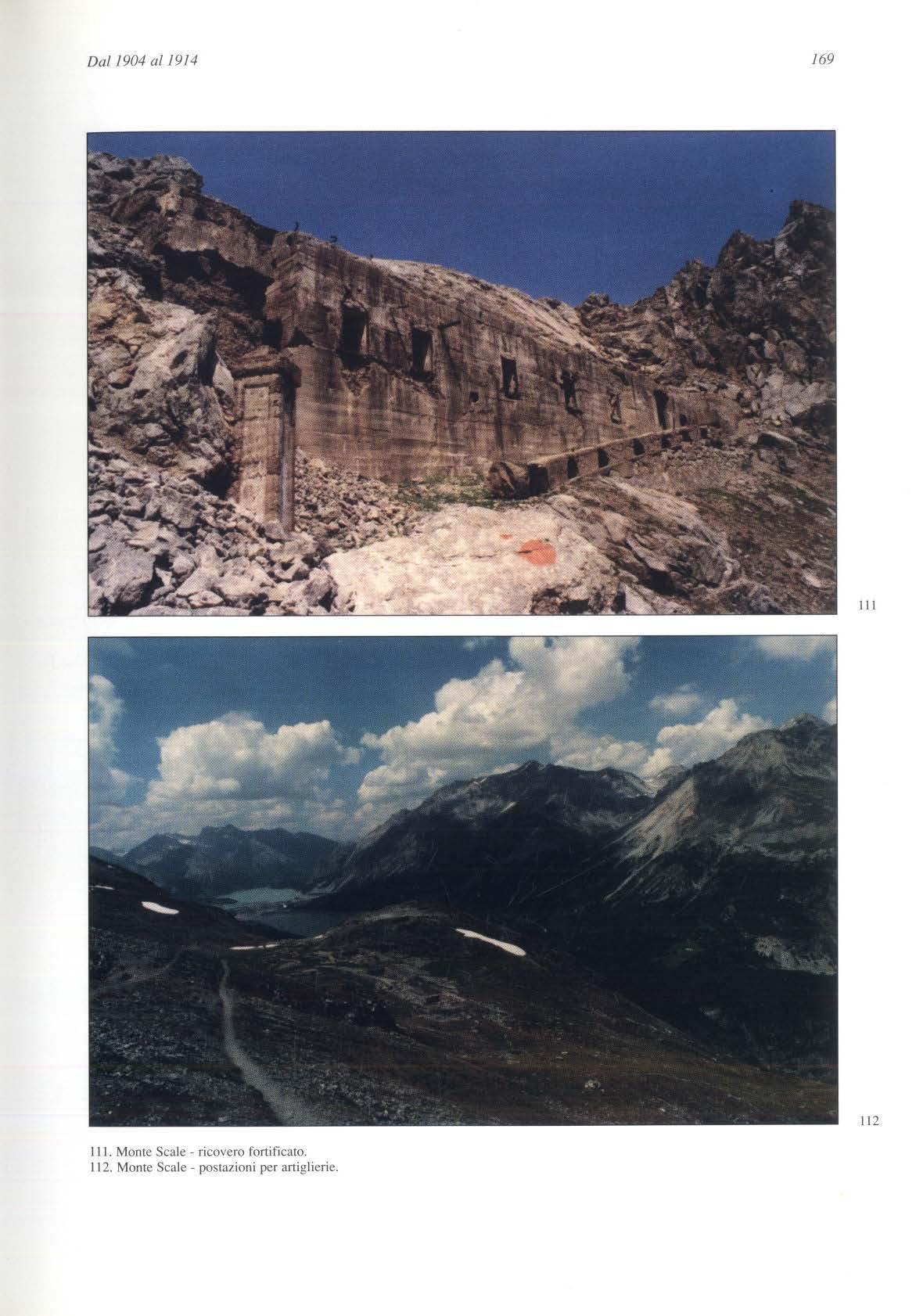

Fo rtez za di Ex ill es

Forte di B a rd

Fortezza di R occa d' Anfo

Fortifi c a z ioni di Ri vo li

di queste, in realtà, soltanto le quattro di Vinadìo, di Fenestrelle, di Exilles e di Bard di una qualche valenza. Il che però non significava affatto che potessero inserirsi semplicisticamente e senza adeguamenti nel nuovo schieramento, tant'è che nel 1874:

" vennero approvat i al cuni stanziamenti straordinari per I·adeguamento dcllt: opere di difesa Fu altresì possibi l e finanzi,ire interventi decisameme più modesti. qua l i l'ammodernamento delle vecchie fortezze di Exilles. Barù, Fenestrelle e Vinadio con l'adozione di artiglierie rigate e a retrocarica ". 22

Nonostante ciò non è esalto concludere che le stesse conservassero significativi resti di presistenze •i nteressa nti, poichè:

"Al l a fine del Settecento [I') imponente cimura di forti era di fatto comp l etata: dall'estremo nord lìno alle A l pi Mariuim<:. i l'oni di Bard, Brunetta. Exilles. Fenestn.: l le. Mirahouc. Demontc. Saorgio e Ceva. impedivano ogni sbocco nelle pianura del Po garantendo al Piemonte una certa sicurezza

20 Per un inquadramento stor i co-geogratico del l 'argomento dr. E. t L.PAlR tA, Castelfi eforte-;.::.e de/fa Val di Susa. Torino 1983, pp.44- 102. Per un approfonclirnemo sulle opcr<: fonilkat<: ereue dai Savo i a ed in partico l art: sui l oro proge t tis ti cfr. G.BELTRurr1, Le forte:,::.e dei Sarnia, Torino 1980. pp. 5 1 e sgg - In part i colare una accurata indagi ne storico-architcllonica e militare è stata pubblicata da D.GARIGLIO, M.MIKOLA, Le forte::.::.e delle Alpi occiden1ali, Cuneo 1994, voi I. pp. 11-TJ.

21 P.G.CORINO. P.GASTALOO. La 1110111ag11a fortijicaw, per i monti della mlfe di S11sa:daifor1i della triplice si110 alle opere in caverna del i 1a/fo alpino, Susa 1993, pp.2-3.

22 I bidem, p. 15.Per un approfondi memo su l l e caraueris tiche delle artiglierie da piuua di lì a breve adottate dr. E.CAs·t ELLANO, Evoluzione della Fonijica::.io11e Permanente sulle Alpi Occidenwli dall'Eporn Post-Napole011ica al Secondo Conflitto Mondiale, i n M<:morie St o r ico Militn ri 1983, Roma 1984, pp.578-582.

Parte Prima 21

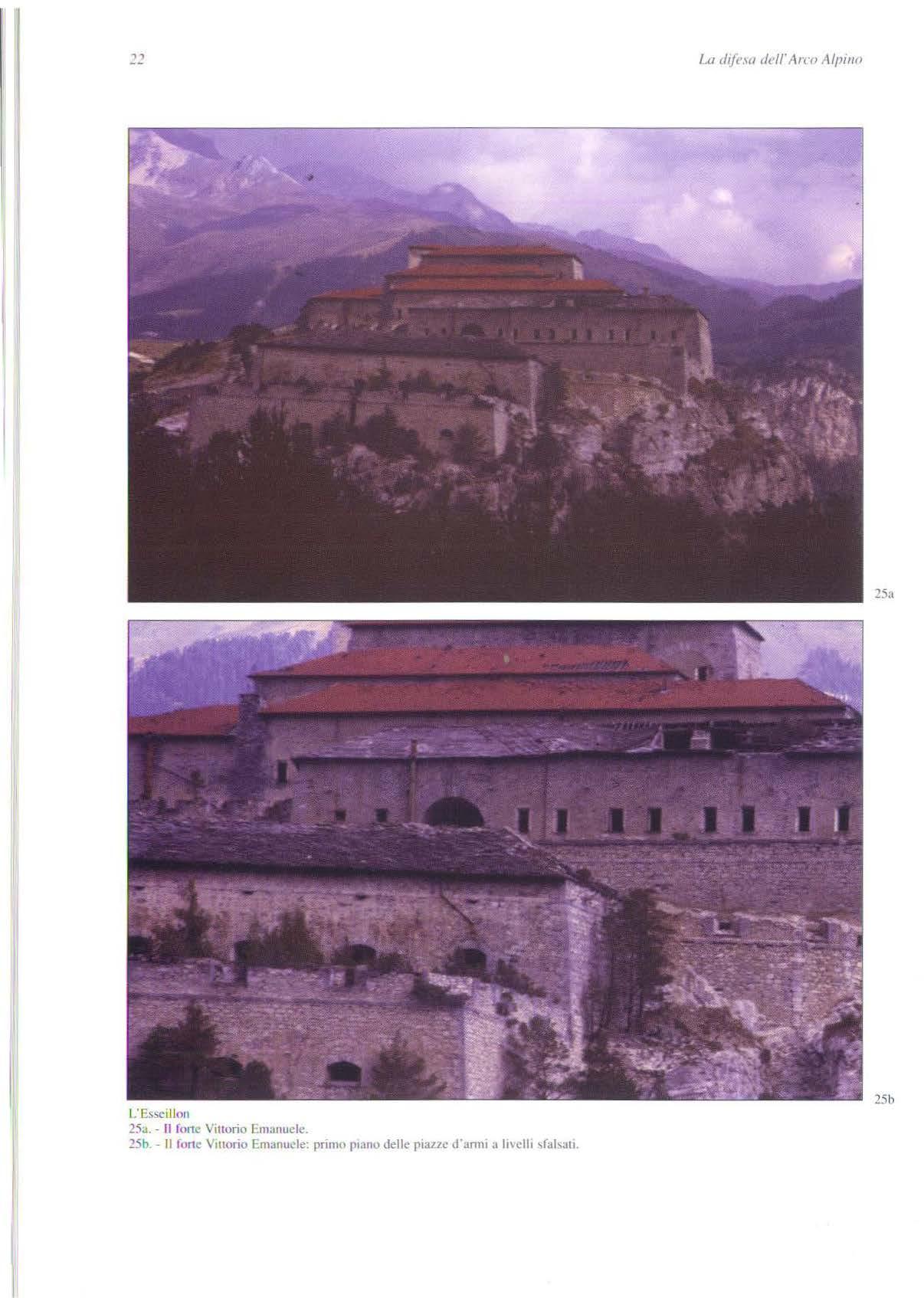

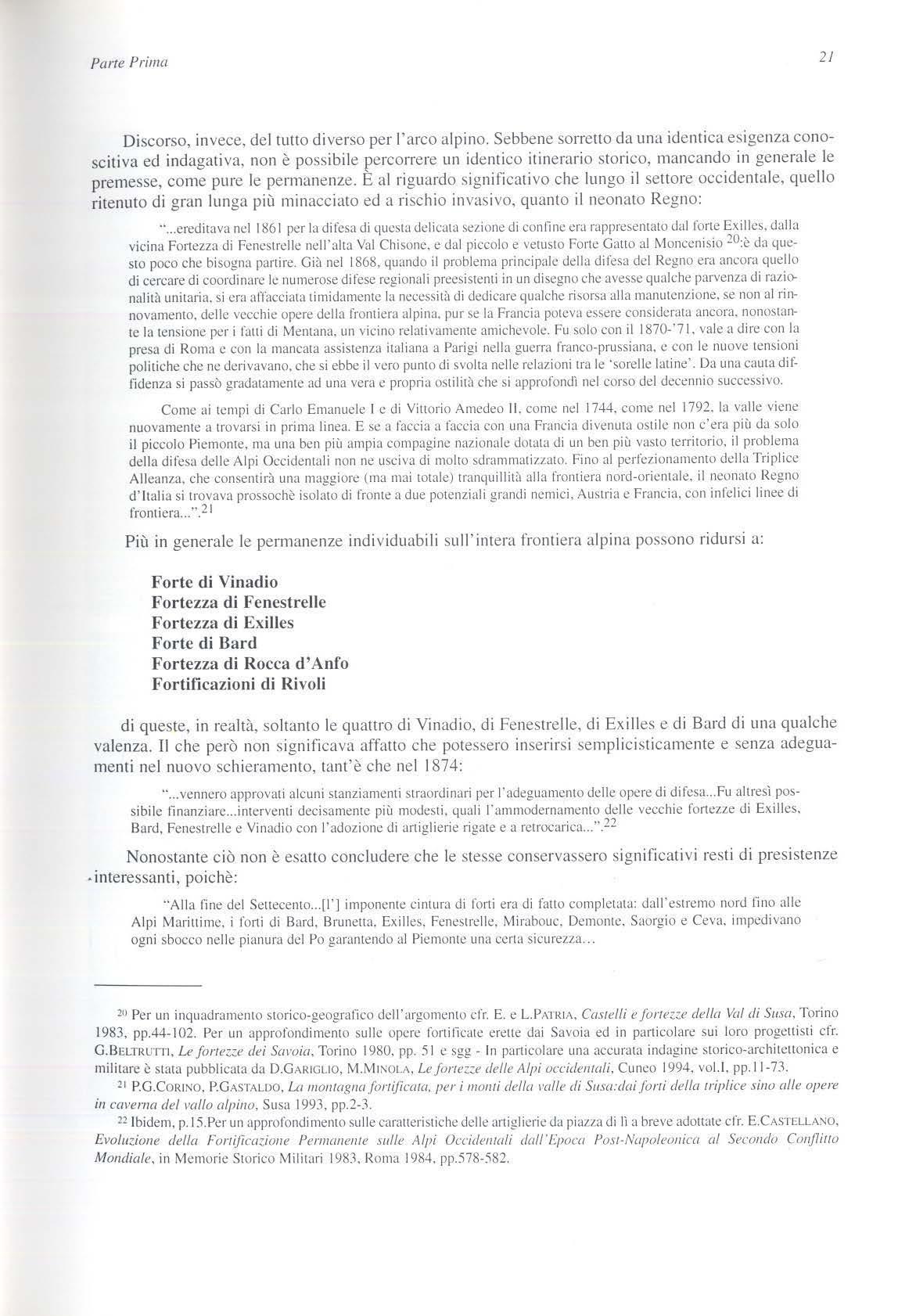

La d!f<'.111 dell'Arco Alpino 25a 25b L' fase 11lon 25 a. - Il fo nc Viuorio Emanude. 25 h - li Io ne Vmorio Emanuele: primo piano delle piane d'anni a 11,clli ,fabati

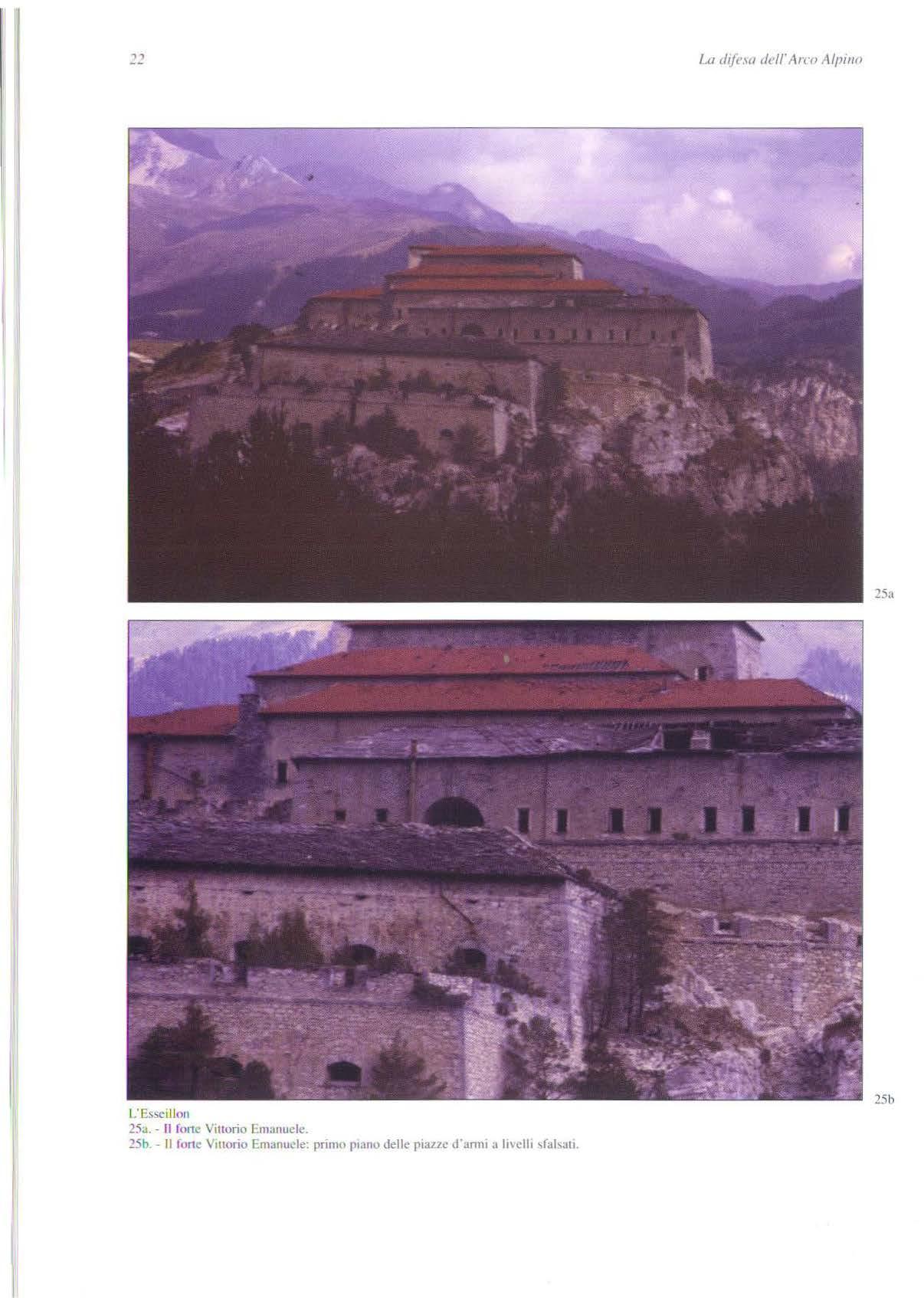

Parre Prima 23 26 27

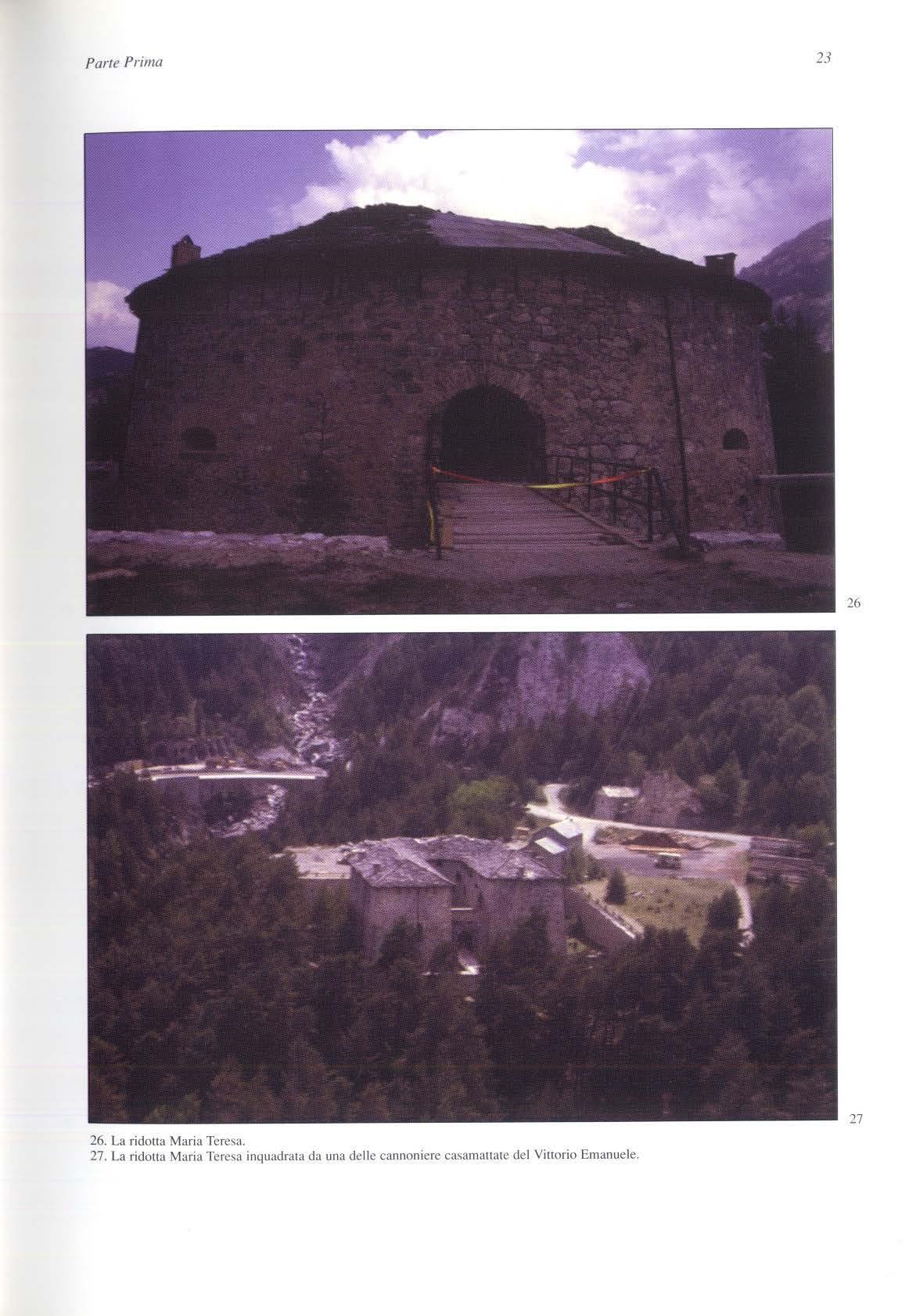

26. La ridona Maria Teresa.

27. La ridotta Maria Teresa inquadrata da una de lle cannoniere casamawue del Vittorio Emanuele.

24

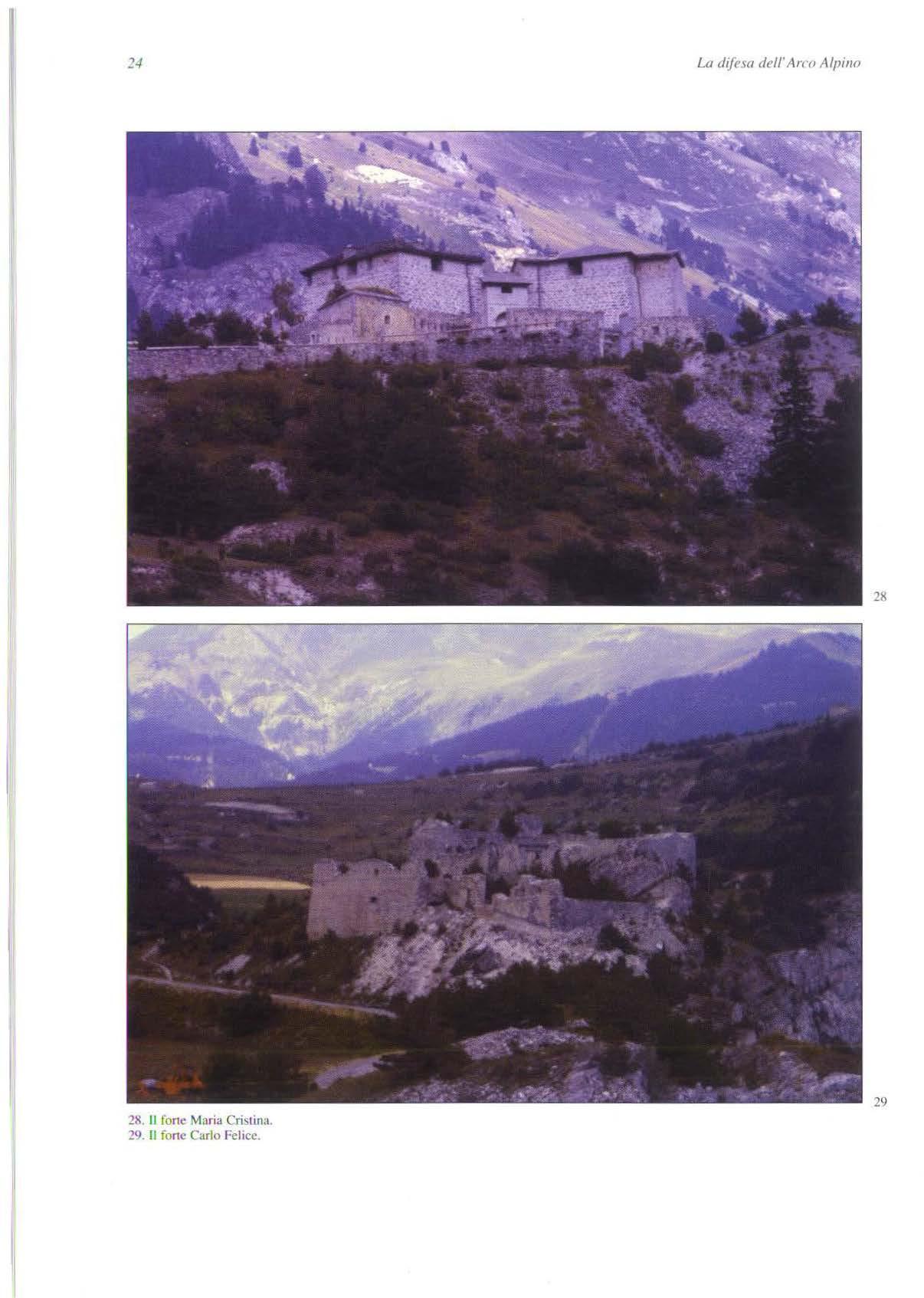

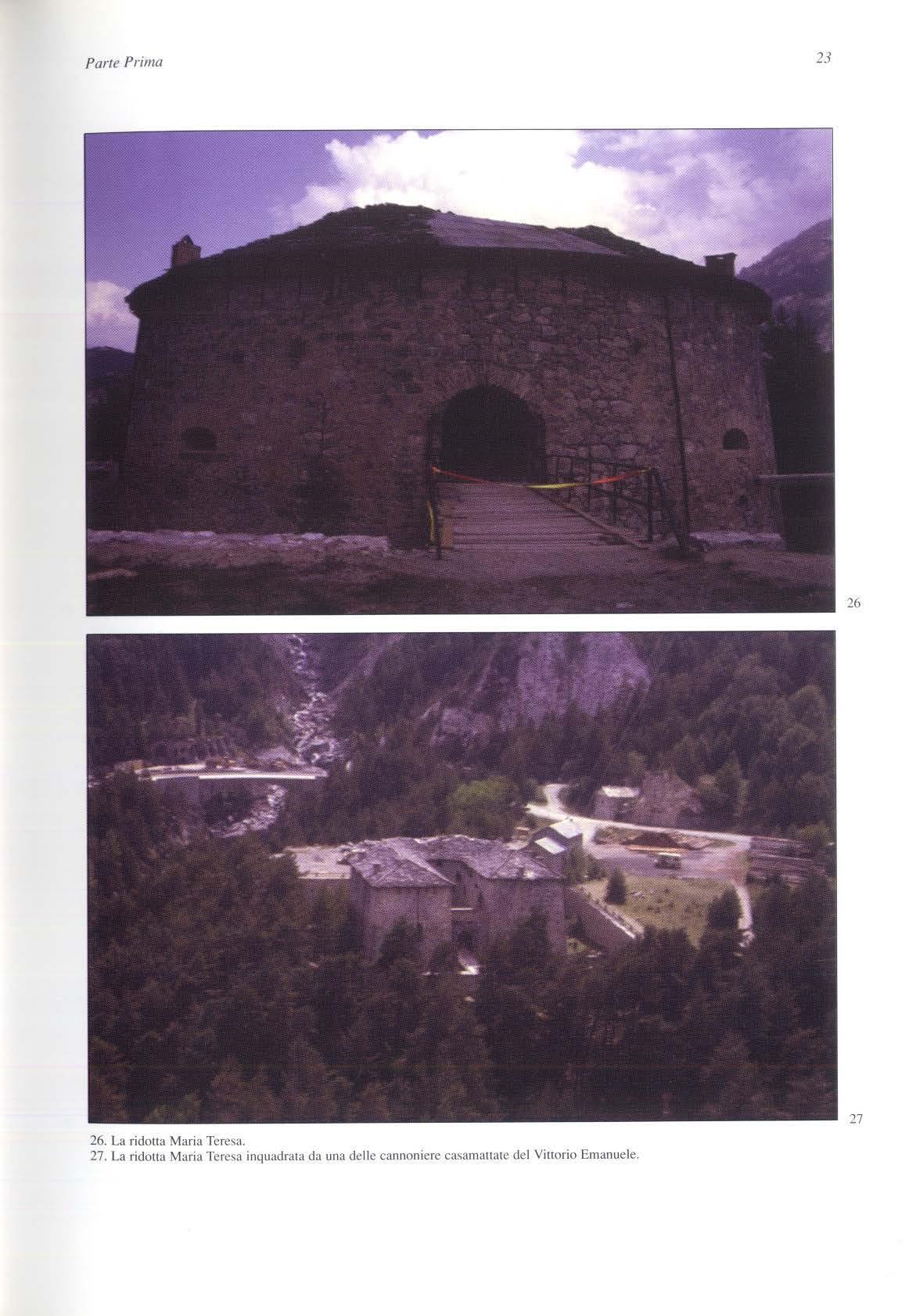

2&. Il fo rte Maria Cristina.

La difesa Alpino 28 29

29. n fo rte Carlo Felice.

Parte Prima 25 30

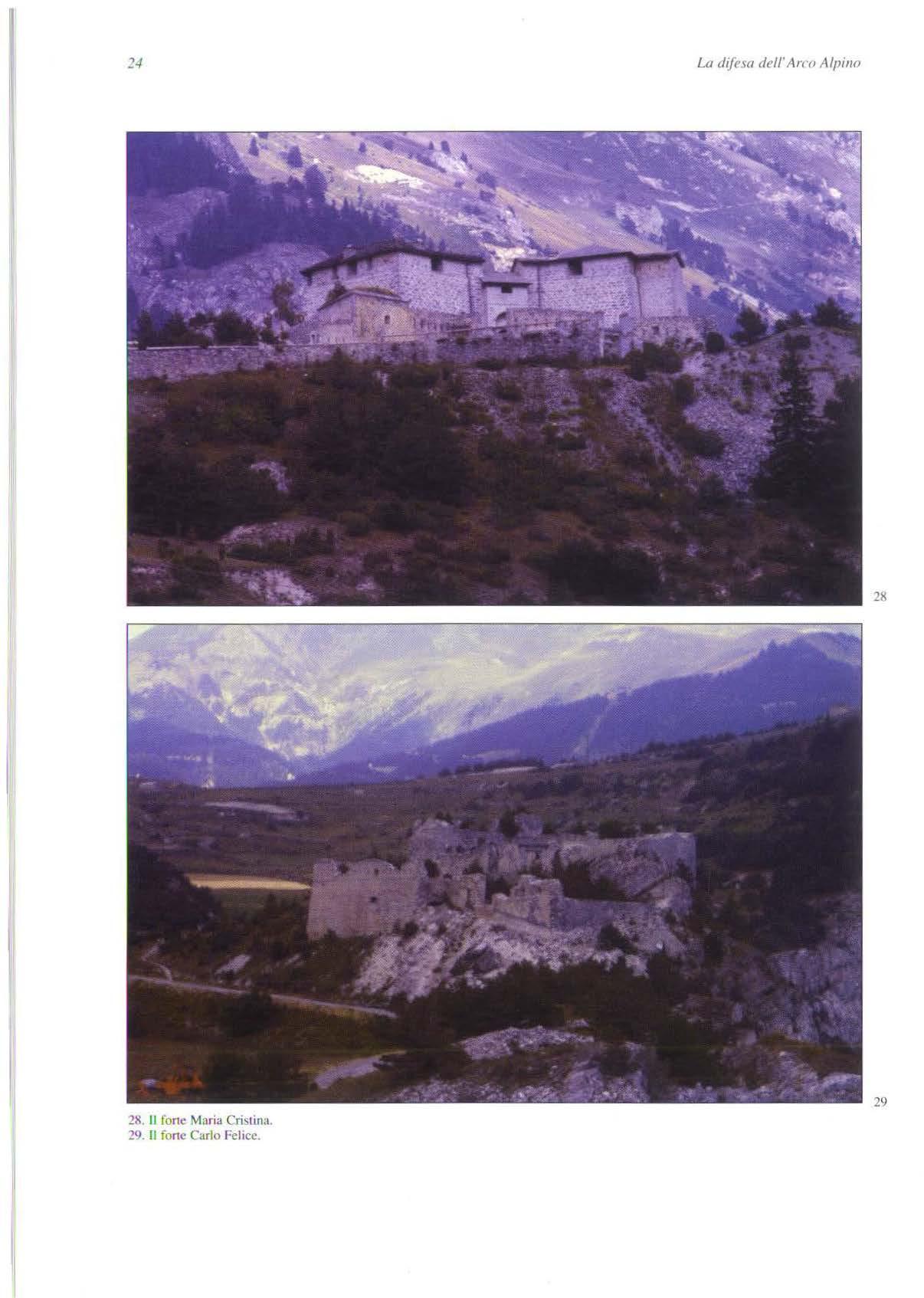

30. Particolare del fo11c Vittorio Emanuele.

Con lo scontato rovescio sabaudo nella guerra contro la Prima Repubblica Francese, il Tnlltato cli Parigi del 15 maggio 1796 c il successivo dern:to dd primo console >lapolcone Bonaparte del 23 giugno 1800 imposero la demolizione c lo smantellamento cli tulle le forcezze alpine elci Pjemonte. Di tutto l'esteso complesso cli opere settecentesche si salvò solo il Forte di Fenestrelle, che trovò un razionale impiego come prigione di Stato

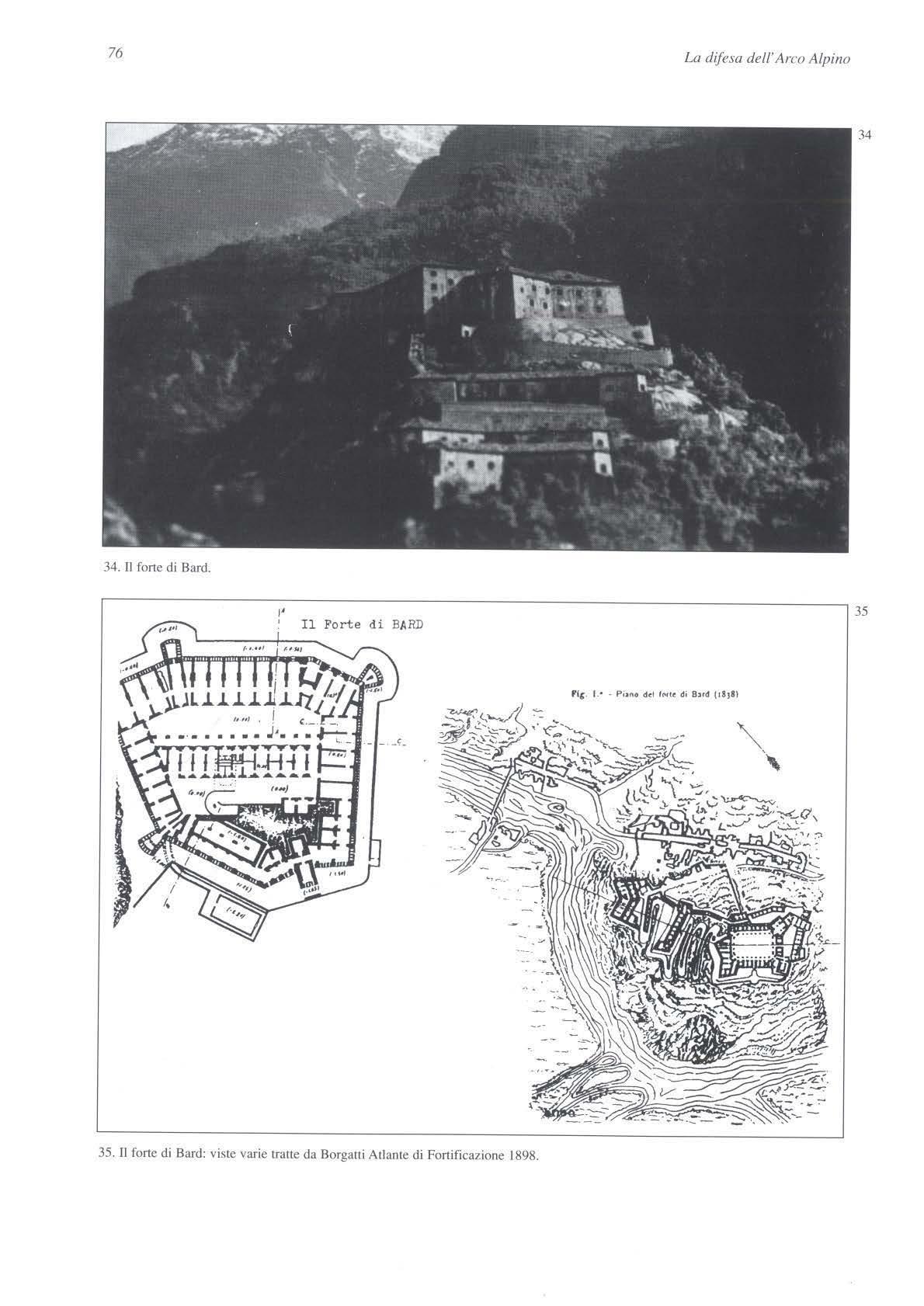

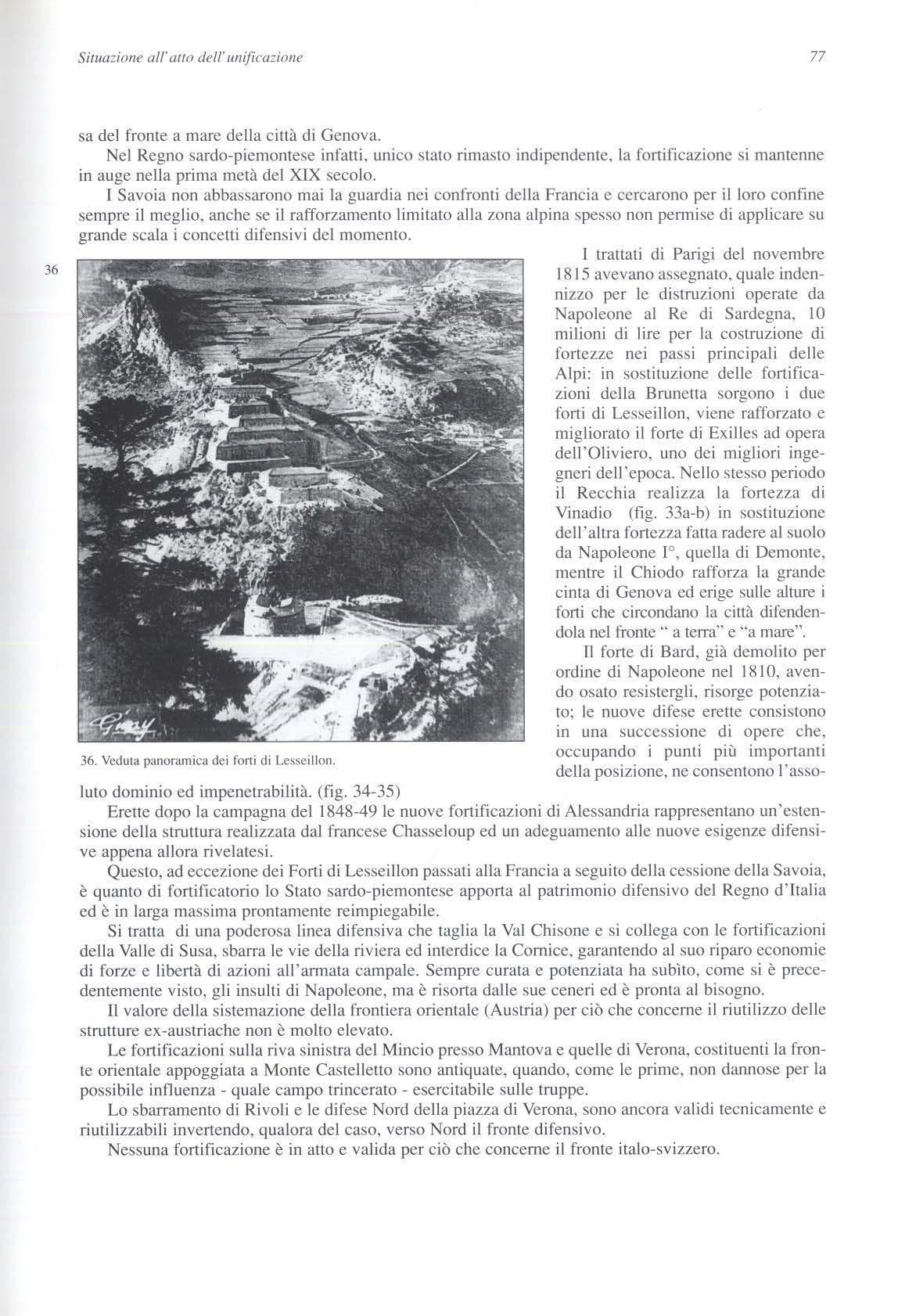

Negli anni 1830-38 vennc ricostruito il Force di Bard

Verso la metà del XIX secolo la vecchia cin1ura dei forti poteva dirsi tornlrnente ripristinata Bt:nchè più recenti di almeno un s<::colo. le opere di sbarramento non apparivano sostanziai mente dissimili dai forti ~eueccntcschi che le avevano pn::ccdute. dei quali condividevano il medesimo concetto ispiratore ". 2 3

La citazione conferma come all'indomani dell'Unità cl' Italia l'anzianit~t edificatoria della stragrande maggioranza delle fortificazioni alpine, non eccedesse la trentina d'anni, ben misero passato rispetto ai non eccezionali nove secoli cli quelle costiere1 Dcuaglio che ribadisce l 'impossibilità di procedere nella loro indagine storica con l'identico criterio cronologico adottato per la difesa costiera.

Possibile invece, dopo una esposizione genera l e del sistema difensivo della frontiera ten-estre italiana, scendere, in successive ricerche, ad una più precisa definizione delle sue singole opere e delle loro vicende storiche.

TI che ci obb li ga ad una digressione su raie apparente anomalia, diametralmente opposta alla metodica sinora seguita. Ci obbliga altresì. per meglio comprendere la continuità tra le due specifiche trattazioni, ad evidenziare le peculiarità della difesa al pina rispetto a quella costiera, ed a sintetizzarne le dissimil i matrici progettuali e logiche d'impianto, con inevitabili puntualizzazioni storiche e tecniche.

La ricerca sulla difesa dell'arco alpino, infalli, prende l'avvio dagli anni a cavallo al 1860, limite cronologico conclusivo per la prima indagine sulla difesa costiera. ln quello scorcio, come per la frontiera marittima, anche per l'arco alpino si realizzava una sa ldatura di più settori appartenent i a precedenti compagini na zionali 24, in una unica entità geopo liti ca: ma sotto il profilo difensivo, come accennato, pressochè null a esisteva di compatibile con la nuova realtà. Non mancavano territori che avrebbero dovuto ricevere protezione, o trovare inviolabilità, tramite idonee fortificazioni, appa11enuti fino a pochi decenni innanzi a compagini orma i non solo straniere ma potenzialrneme osti li: nazioni tecnologicamente evolute, econom icamente fiorenti, demogratìcamenre superiori, militarmente più organizzate e per nulla disponibili a compromessi. Pii:"t spesso, invece. opere poste a difesa cli stati italiani preunitari erano finite cedute ad altre nazioni europee, come nel caso cli quelle della Savoia:

con il compimento <..lell' Unità cl' I talia ( 1861) ~i crano addirillurn registrati dei regressi rispcllo alla situnzionc inizialc. In seguito all'avvenuta cessione della Savoia al la Francia. la sistemaziom: difensiva delle Alpi Occidentali risultava profondamentt: compromessa nel sectore delle Cozie; i l passaggio ddla Fortezza dell'Esse i llon al la sovran i tà francese privava di una valida difesa il valico del Moncenisio. lo via più breve per calare nella Pianura Padana 25

Quanto esistente in materia di fortificazioni, peraltro scarsamente sig nifi cativo militarmente, ostentava ubic azion i e finalità per lo più divergenti e approssimativamente conciliabi li con le esigenze difensive italiane. Rari, per g iunta , validi collegamenti viari e cli raccordo tra le stesse, frutto di logiche segmentarie. La estrema deficienza e gravità del settore la si può cog li ere attraverso un semplice ragionamento. Se l'acquisizione delle piazze rnarinime borboniche o pontificie 26, forniva pur sempre un ruolo

D D GAR1c;uo, M.M1r-:01.,\, Le fone::.::.e cil p.13.

2-1 crr. H.A.L.F!SJJL'R. SIOrio d'Europa cir., vo i. Il. pp.37-54.

21 D.GARJGLJO, M.MINOLA, Le forte:;.e , cit.. p. 15.

26 Ancora nel Piano Ridouo di difesa dell'Italia si conservavano le piaLLe di Gernwa, di Gro~sew. di Orbetello. di Gaeta, e le fortilìcazioni dcli' I sola di Ponza e l a ba tt eria di Pin:o. nonchè il castel l o d i Milazzo, ed ancora l a piazza di Siracusa. di Augusta, d i Taranto, di Brindisi. di Ancona. di Venezia con 1c fonificnzioni di Chioggia, con semplici miglioric. Restavano sempre. ma con intcrven1i riqualificatori più consistcnti. le ronilkazioni della Rada di Vado. di Portoferraio. di Portolongone. la piazza di Civitavecchia, le fortitkazioni di Baja, d i Castel l amman:: di Stabia e la piazza d i .'Vlcssina, ulteriore conferma della loro acci.:ttabilc va lidit ì1.

26 La difesa dell'Arco Alpino

coerente ed utile ne ll 'ambito della nascente difesa marillima nazionale. essendo in defi niti va im mu t ata la loro ubicaz i one lun go la frontiera marittima e l a visione strategica mediterranea, no nc hè l'esposizione del territorio alle iniziative cli sbarco nemiche da esse comunque stornate, nulla di simile appar i va attribuibile al l e poche opere sparse sulle propaggini alpine assolutamente inadatte all e necessità difensive imposte dalla sa l vag uardia di un confine di recente tracciato, ed ancora in molti punti in attesa di una ulteriore e indi sc utibil e definizione. Nè peraltro os tentavano l a benchè minima utilità al riguardo le molteplici opere su l territorio italiano, un tempo d i sl ocate lungo l e linee di confine interne tra i sin go li stati preunitari. E non era purtroppo tutto. Proprio in quei medesimi anni l a tec no l ogia militare. e per essa in pat1icolare l 'artiglieria, manifesta un vistoso balzo in avanti che poneva fine alla sostanzia l e stasi evoluti va che l 'aveva contraddistinta dalla metà ciel '500 27. Il che ovviame nte trovò immediate rip ercussione sull 'intera produzione arc hitet to ni ca difensiva es i stente\ pateticamente inadatta a sostenere l e potenziate offese bal isti che, inimmaginabili nella loro vio lenza appena un decen ni o innanzi:

, n poc he dec in e d'an ni peri) le an iglieric compirono not..:vo li prog res~ i tecnici. I cannoni ad anima rig:ll;1, c he avçvano 1·auo l a compar~a nelle e:impagnc d' llalia dt.:I 1859-60. non l ardarono acl esseri.: g r adua l mentt.: adollati eia tutti gli es..:rciti curopc:i. Con la ri gat ura de ll e bocch..: eia fuoco si po tè abbandonare la tip i ca pa ll a !>l'erirn p..:r dare al proietto l a fo r ma ogiva l i.:. riuscendo così acl accresccrn..: il p..:so e l a l'o r ta i nizia l e e rcnclc ndone pit1 stabile e precisa l a traiettor i a. li ti ro, oltrç ad e~sere piti esauo ..:ci efficace. au mçnwva notevo l ment..: la stw g iu ata. co nsemendo di lx111ere le con i ne cl:l una di~ta n, a prat i came rll e Joppia d i que ll a fino ad allo ra possibik con lt: anigl i er i e ad ani m a l iscia.

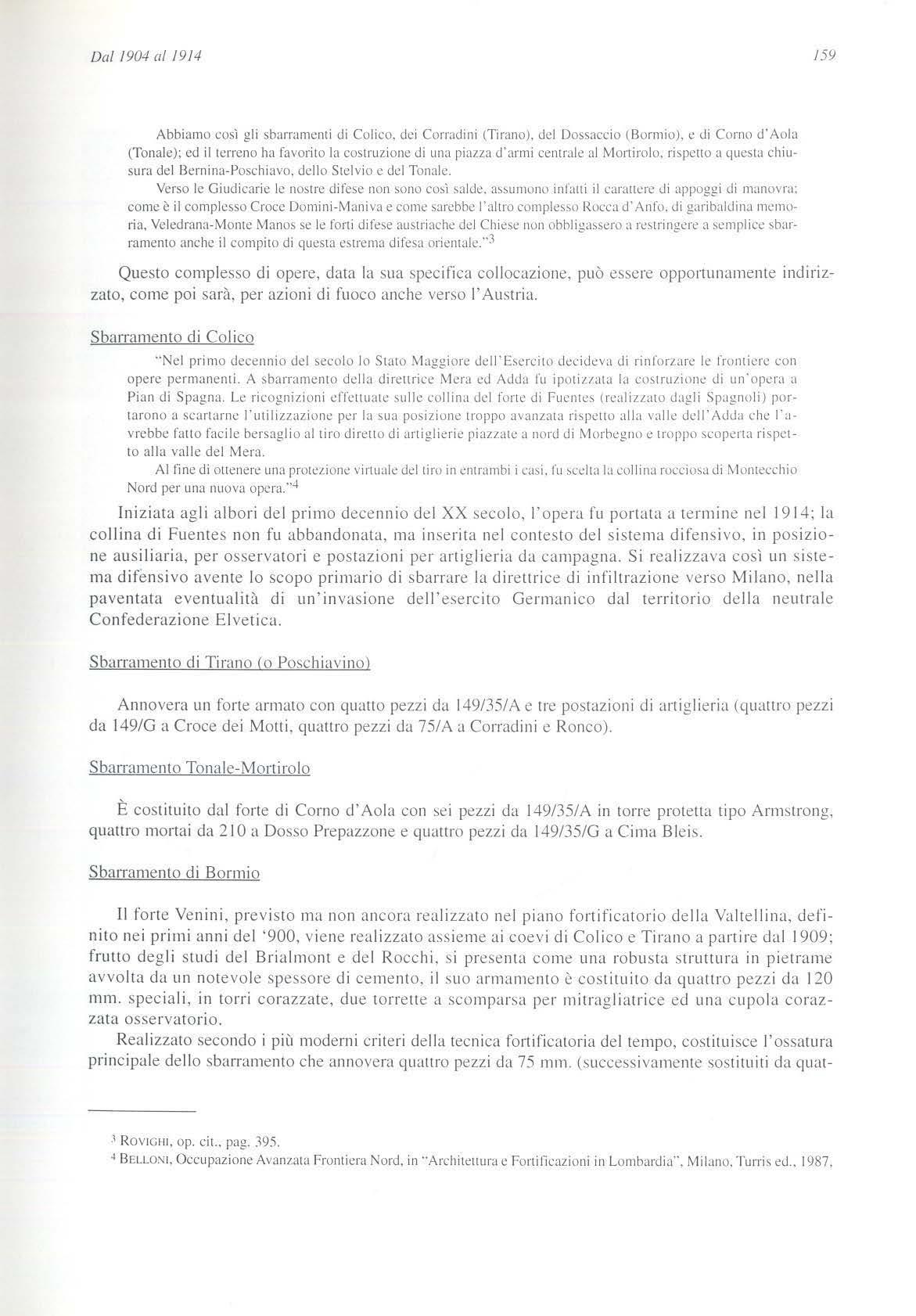

L'aJo, i one <k ll a retrocarica. naturale co ns..:g ucnza de ll a rig:Hura e del perfezionami.:nto Jelle bocch..: da fuoco. aveva reso più edere l.1 cade nLa di tiro. In sostanza si potevano colpire. con una forza maggiore di quanto si faceva al tempo delle :irtig.lieri..: lisce. bersagli v i sibil i con t iri diretti od areati. rna si ouenevano anche Otti mi r isult::t ti col tiro inclireuo. quando il b..:rsag l io non era \'ÌSib il e perchè posto :1d u na notevo l e distanza dallo ~chierarnento de i p<!zz. i.

Era inev it ab il e che. alb luce de lle 11u0vc scoperti:. il \ecc il io sistema di fonilkaz i oni.: fo,se cornplctami:nti: da rivedere i.: da mig li ora re 28

Ed anche in questo caso, a differenza del fronte marittimo, se nza dubbio espos to alle artiglierie di analoga concezio ne, ma affe tt e al pari delle loro antenate dalle in sopp rimibili imprecisioni di punteria

27 Circa l 'improvviso balzo evolutivo l'alto reg i,trare da ll ' an i glieri a intorno all a metà dd XI X ~eco lo precisa W.11.\!Jc NuL. Caccia (I/ potere, 1ec11ologia, armi, realuì sociale dal/ 'w1110 m ille. Varese 1984. pp.195- 196: Come nel caso della proci u, i oni.: delle arm i kggeri.:. l a sp int a di.:cisiva ver~o nu ovi indirizzi nel campo d..: ll' art i glicria venne data dalla Guerra d i Cr imea. Le d i fficollà incon trate da Inglesi ç Fra nc<.:si in Crim ea furo no oggetto cli una pubb l iciti1 scn,a p rt.:cedenti sugli o rga ni di stampa [che] p rovocarono. fra le ali re cose. u n 'ecceLionale fioritura d i in1 enzio ni a ~copo bellico La p iù i mponante. co n ogn i probabi l i t à. fu la scoperta del ·processo Bessemer' per la produzione ddl'acciaio Nel g i ro di vem i anni i me1odi pr.:cçdenli d i fusio ne di.:i ca nnoni divennero del tu lt o obsoleli ". Ed ancora pun tualiua M. HowARD, La guerm e le wmi nella sroria d't..'wvJJa Bari I 978, pp. 204 - 205 : Verso il 1860 tu lli gli es..:rciti ..:uropi.:i avel'ano in do t aL i one varie specie d i can noni rigat i ad avancarica. co n gillate comprese fra i 900 ..:d i 2700 rn çtr i. I n questo ca m po r eserc i to p ru ssiano era superato sia dai rrnncesi chi.: dagli aust ri ac i ; ma dopo aver costa to nd 1866 la medio cr i tà delle pres t:llion i della l oro artiglieria. i prussiani modificarono p r on tamente l e norme tatt i chi.: d'impiego cd ado 11arono un nuovo cannone d a campagna a retrocririca. i n acc i a i o p roge tt at o da Friedrich Krupp. Questo ca nnone f u i I dominatore dei campi d i ba t taglia del I 870

L'aumento della gittata eso nerava l' artig l ieria da campag na dall '1 ni.:cessitil di far ruoco a punrnmento dirt.:tto da pos i z i oni ravvic in ate I cannoni potevano o r mai emra re in az i one effi cac..: da posizioni ddi l aii.: i.: dis1an1i se ll e-0110 c hi l omel ri. Gli affusti a deform azio ne m igliorarono sia la p recisione eh..: l a rapidità d i tiro. poiché: avevano reso imrr i le il con trol l o dd puntamçnto ad ogn i colpo ". Concl ude C.Mot-:·1 r:1• S1oria del/ 0 (11'/ig/ieriu iwlimw. Roma 1935. 1·01.111. p.58: "Se noi vo l g iam o u no sguardo r i:is~ umivo a 1uuo il cam min o percorso dal I 8 I 5 al 1870. ci sentia m o p..:rvasi da l eggi uirn o orgoglio. sia co rn <.: i ta li ani chi.: co m e arti g l il.!ri. per il progresso co mpi u t o sia purt.:. in pani.: sulla sc i a di realiZ1.aL i on i esrere Questo per i odo ci portò non solo ad avere un · Artiglie r ia pari a qudla d..:g li alt ri Srati più r i cchi e poten ti del nos tro, 111a c i innalzò anc he a l grado di innovatori e d i pio nil.!ri. sicchè m o lt i progr..:ssi comp iu ti dn artig l ieri e es te ro; non ruro no c he fru t to del nostro in segnamc nlO e del nostro esempio .''. 2~ D.GAR1c;uo. M..\11:-:01.A, Lefor1e:;.:;.e c it. , p. 14

Parte Pri111a 27

prod o tte dal 111010 ondo so 29, le conseguenze appari va no not evo lmen te più stravolgenti. Una opera realizzata agli inizi dell'800, nella seco nda metà dello stesso secolo non offriva più alcuna seria garan,ia di re sis tenza ed alcun valore di deterrenza, trasformandosi perciò paradossalmente in una sorta di indicatore di co modo acces so. e in trappola mo rtale per i difensori. E se controbbatterc iI fu oco di bordata di una moderna nave da guerra riusciva ancora :,uscettibile di significati, i succe,.,i anche per batterie terrestri postate all'interno di forti superati. ,ia per l'ampiezza del bersaglio, sia per la sua intrinseca fragilità, il discorso si ribaltava completame nt e nel caso di forti a terra inv es titi da un cannoneggiamento effettuato con pezzi m ode rni. rigati e con proietti ogiva li La stessa ipotesi inrnsiva da mare. come accennato, non presentava ri spcno a l passato sostanzial i progressi, cos titu endo nonostante J'm vento dell e unità a vapore una procedura estremamente co mple ssa, rischio sa e comunque di sca rsa ril eva nza militare, ostata facilmente non so lo dagli apprestamt:nti difensivi, ma forse e !->Oprattutto dai fattori metereologici e climatici.

Non a caso appena pochi anni prima il ge n. Ulloa affermava ne l :suo trattato:

Pcr la difesa d..:lla fron1icra mariuima non , "ha hi,ogno d1 grandi me111 guem•sch1. poichè il nemico non può raccogliere e sbarcar..: molta geme che con colossali mezzi e grandi difficnlt/1. Una numerosa floua. correndo gr,a, i rischi può mene re a terra un piccolo esereiw

Il siMema di d ifes,t ùi un a cosi.I no n pUll quindi rillene rc c:he talun i punti dl..'terminanti ùi essa. e d1e sono fal·i · li ,l conoscer,i. Poichè il nemico rivolgerà ,pccialmente gli auacchi .i quei pu111i ne· quali i: più agevole l'accessll Laonde le dispos111oni generali di fortificazioni J>t:r la difesa d1 un paest: hagnato dal mare non de,ono a\'ere altro scopo c:he quello ùi tu te la re i punti esscn,iali c:he possono dccidc rt: dcll a sorte della l',H n pag na. cioè: i port i dclla marina militare e mercantilc; le posi11oni da cui il nemico p111rebbe rica\'ar maggiori ,antaggi c siabilir\'isi per quindi proseguire ncllè sue miliiari opcrationi. Bisogna però che quei punti ,ieno forti .ihhastan,a ùa poter n.'s1 stere sino a li ' arri,o dei so<.:corsi 3o

Un più s ig nificativ o accenno a lle perturbazioni atmo!->feriche quale ulteriore fattore avverso ag li sbarchi si cog li e nel più volte citato 'Piano':

"È \ero c he in mo lt i tra il i. specia lm ente su l litorak: me d iterraneo e t irreno. la :.pia ggia permellc gli sbarch i <.:(lll mare calmo e tra nquillo ma ì: chiaro che in sim il i circostann: diffici lment.: un corpo d'e~ercito si periterà ùi ge11arsi alla costa <.:ol mchio ùi ,eJersi l'opèrazione in1erro11a a meno da un semplice colpo di \enlo. con grave pericolo cle1 pnmi sbarcati; lllllo al più saranno p1<.:cole scorrerie ùi cui non de1cs1 tener conto in un 5btema generalè dife nsivo. come non se ne tiene ne mmeno sulle frontiere di terra pe r i piccoli pas sagg i acces sihili ad uom in i isolati, impcrocchì: saranno fac il mente n.:spinti dalle tru ppe auive " 1 1

Pertanto se riusciva possibile rin viare le ricos1111zioni delle difese passi, e delle piazze marittim e, limitando il potenziam e nto alla so la comp o nente attiva, le arti g lierie, per conseguire ancora dalle medesime in sos tituibili se r v ig i, non s i proponeva affatto praticabile una identica procedura su ll e pochissime opere alpine, utili em in e nt e ment e per la loro precisa ubicazione. Il che unitamente al ribaltarsi delle

2" An<.:0ra nel 1896, il gen. BRIAL\10:S. 1. La d~fi.·me des core.1 , cit.. ppA:\-47 affc n nava: "Gli anz iani a rt iglie ri franl'esi. per riman.:are l'in feriorità del Liro navale, afl'ermavano:«una baueria costiera ùi 4 cannoni. ben pia11,1w e ben servita. deve aver ragione ùi un vascello cli I :?O cannoni» La grande ini'eriorità <lei tiro na,ale non t: affollo diminuita a ~eguito <lei progre~si compiuti dalla co~tru1ione delle navi e dei cannoni. L' auacco ad ,\lc~~andria nel 188:?, ne offre una d1 mostrai ione

«L'unico e grandissimo vantaggio delle navi è in sito nel poter concemrnre successivarnenti.: i l tiro co ntro un uni co c.:a nnonc e smamellarlo. Ma un cannone costiero o ffre u n ben piccolo bersagl io. e se i cannùni cos ti eri si appoggiano reciproc:arne nte. la na,e non potrà sempre scagliare una bordata contro un unico pe7Zo in barbcua. sl.'nza espor~, alla rea11one di un altro cannone, al quale non sarà in grado cli rbponùere Il confronto tra il ber~agho cht: pre~ema una nave so la ed un cannone solo è enormemente a ~vantaggio della prima, e se la dispersione <lei pezzi costieri è sulTi ciellle. è chiaro c he si dcve adollarc que sto raffronto e non quello di u na na\'e con una ba ueria

L'inefficacia <lei tiro na, aie pronene non soltanto dall'instahilità dei l'annoni. ma an<.:0ra ùi più dalla ùillicohà ùi stimare con sufficiénte t:sancua la distanz.a delle batterie cos tiere...".

-'0 G.ULLOA. /)c/f 'ane della g 11erra. Torin o 185 1. voi. Il. pp.60-61.

11 Rl::LAZIONE A CORRF.DO cit. p. 16.

28 La ci(feso dell'Arco Alp ino

potenzialità invasive, non più supponibili da mare ma prioritariamente e motivatamente da ten-a, ovvero da nazioni europee tecnologicamente evolute, non consentiva alcun tentennamento nella edificazione ex no vo di un sistema difensivo continuo, con la atavica scarsità di mezzi disponibili.

La configurazione dell'arco alpino, solcato in senso meridiano da numerose valli, in prima approssimazione convergenti verso la pianura padana, lo rendeva pai1icolarmente idoneo ad un attacco con direttrice nord-sud, garantendo più imbocchi cd un finale concentramento delle forze. Improbo invece il contrario, ostaco l ato per giunta dalla maggiore ripidità dei contrafforti sul versante italiano: e la penalizzante connotazione si adattava mirabilmente alla logica degli eserciti nazionali 32 disponenti di immense masse cli armati divisi in altrettanti corpi di manovra:

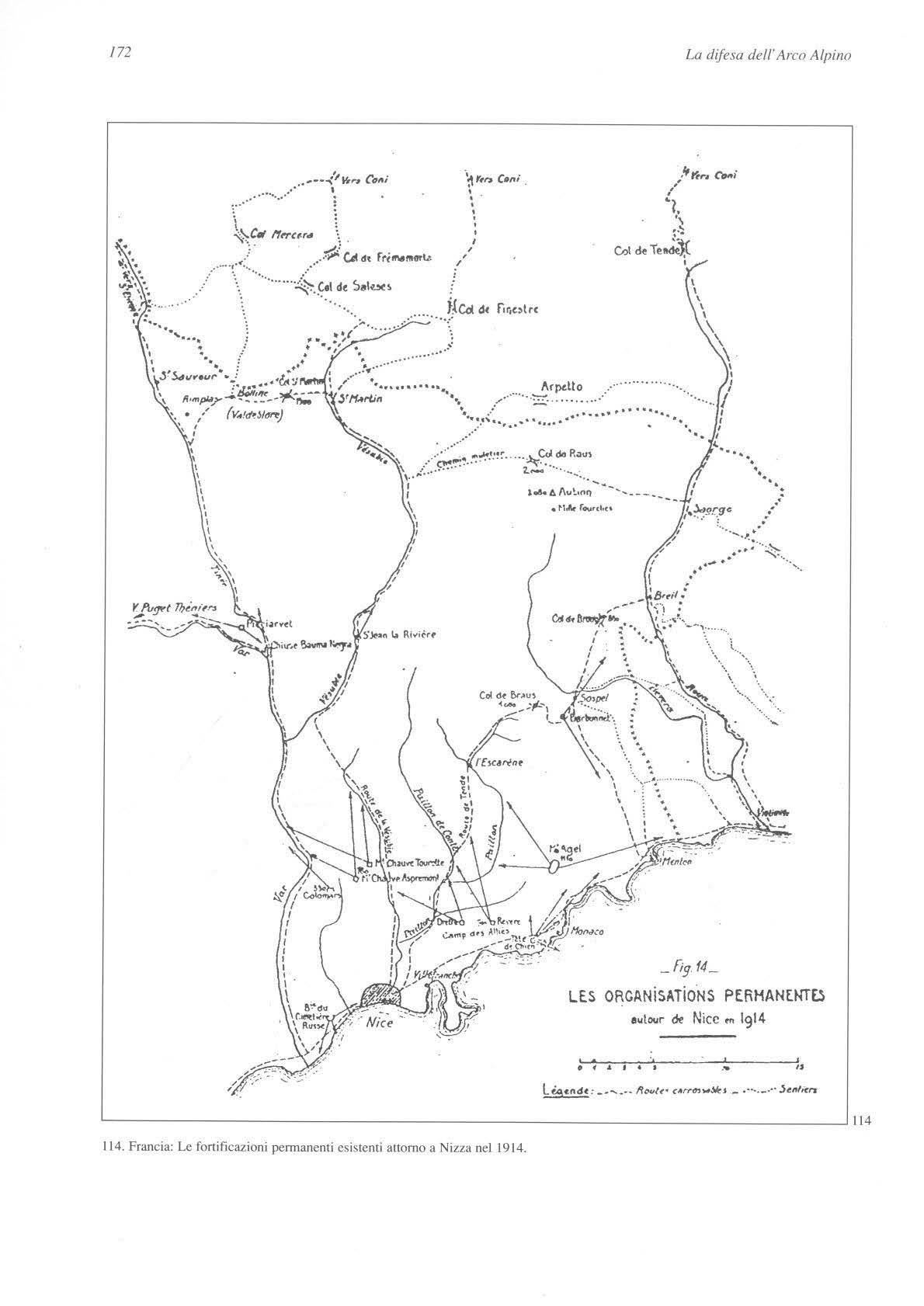

Quasi tulle le comunicazioni stradali e ferroviarie convergono nel versame italiano verso centri di aurazione ben definiti. quali Torino. Milano. Verona. Udine e divergono per contro fortemente allra\'ersando le Alpi verso l'esterno. Questa circostanza. unita a quelle git, viste della differente profondità delle Juc zone sedimentarie e della scarsen:a dei solchi longitudinali nel versante interno. mentre essi sono rclativamcrue numerosi nel n:rsantc e~terno, conferiscono a caratterizzare le operazioni mi lit ari che si svolgono attraverso le Alpi nei due sensi: rapida convergenza di l ince di operai.ione e maggior facilità cli coordinare le operazioni stesse quando si svolgano ollcnsivameme dall'esterno verso l'interno. Le masse ddla difesa in qucslO caso si ~postano con maggior.: difficoltà. Per contro operazioni offensivi: proc.:dcnti dall' int erno verso l'esterno di\'ergono profondamente: la difesa ha buon gioco nella facilità degli spostamenti e nella succcssivitil di.:llc lince. ·<l:ì

In altri termini il teatro difensivo terrestre mostrava la sua assoluta dissimetria e la sua temibile inadeguatezza alla radicale rivoluzione tecnologica della seconda metà del XIX secolo, specie militare, generando la conclusione che nulla del poco esistente poteva utilizzarsi ulteriormente nella sua condiz ione originaria.

Adottare pertanto l'identico criterio indagativo proprio dei saggi sulla Difesa Costiera, in questo contesto appare non solo ozioso ma anche assurdo, essendo lo schieramento, scaturito dall'esigenza difensiva, sintesi di coeve concezioni e cli coeve strutture, o delle poche opere superstiti radicalmente trasformate. Nuova esigenza, nuova concezione, nuova ubicazione nella stragrande maggioranza dei casi quindi, e nessuna significativa permanenza. Il che ribadisce la necessità cli una limitazione cronologica assol utamente antitetica al l e precedenti ricerche relative alla difesa delle frontiere marittime. In dettaglio ci sembra possibile far rientrare le accennate divergenze di studio in due grossi ambiti teoretici: il primo inerente alla inesistenza cli preesistenze per motivi di matrice geopolitica, il secondo per la prioritaria necessità di aggiornamento tecnologico delle opere alpine. Il che comporta un successivo approfondimento sulla natura dinamica della frontiera alpina, e sulla radicale rivoluzione scientifica materializzatasi verso la metà del XIX secolo.

Per meglio cogliere tutte le accennate diversificazioni, e soprattutto per meglio cog li ere l e articolazioni strategiche che condussero alle scelte illustrate nel volume ci sembra indispensabile premettere ulteriori approfondimenti sulla peculiarità della difesa dell'arco alpino, in ogni sua parziale connotazione.

Considerazioni generali

La singolare anomalia geografica che caratterizza la penisola italiana è stata costantemente ribadita da tutti gli analizzatori geografici e politici. A nessuno di essi infatti è sfuggita la divaricante diversificazi o ne tra la componente continentale e quella peninsulare del suo territorio, origine di altrettante spe-

32 Su ll a genesi e sviluppo della coscrizione obb lig atoria, alle spalle degli immensi cs.:rciti nazionali. cfr, V.ILARI, Swria del servizio 111ililare i11 !wlia ( /506-1870), Roma 1989. vol.J, pp.195-209.

J i ENC ICLOPEDIA M ILI TARE. alla voce 'Alpi'. p.435.

Parte Prima 29

c ifiche vocazi o ni integ r ati, ·e e difen~i\ l! <li im proba se no n i mpm,-, i b i le com posizio ne. Pe rt a nt o. la neocos titui ta naz i one:

" si tro\'Ù hèn pn:, tLl a fan: i conti c11 n una ,pccic Ji ma,·d1i:m:lli,mu geografico pt'rl'hi: il po,,ù,o Jci, aill'h1 alpini t' 1.klla pianura paJana [la) h:ga, :1110 al Ccmro-Etmipa. mcntrc Juèmila t'hiloml'lri Ji coste pcnin,ul:1ri ... l la ] c hi udcv:rno nd l\ lcJ it erranco.

Si trauì1 Ji Juè politiche bcn distinte. i:iasl'una l'Un proprie traJi,ioni ,corichi: L' con pr1 1pri.: ..:sig..:n,è strat..:gkh..:. La pnma s'idcnt1fKa,a con 4u..:lla Jc1 San11a. Lh..: per M:coli èrano ,Lati 1 ·nbtoùi' Jdk ,\lpi. cioi:' i nmt roll or i dcg li in g ress i alla pi a nu rn pada na d.i un lat o ..:d ,1lla va ll a t.i dd Roda no d a ll'a ltro : i l dlL· pe rrlli \L' loro scconJ11 una fras,: di non tr11ppo èl..:gant,' gu,to del Dul'a 1:.manu,:le Flibcrto. J1 111ang1ar,i poni :1 plll'O ·i1 c.,rciolu italiano·.

Dopo 1· Ll nit:t nlla d in.: tt riL·..: con t in,·ma le ' si a ll ia ndi q uel la 111..:dit..: rranca'. in izia lmc nt,: sta t ica pen:h~ il lkgno dei Borhoni t"ra n,,trctto tra 'I' ai:41w '-Inta e I' ;tc4ua sal:lla·. ci o.: tra lu Stat11 pon11flu11 t'J il mar.: in mano altrui. l\ l a con il taglio Jell' istn w d i Suc,, il l\kditc rr aneo dl\..:ntò u na d..: IJ...: prinl'ip:1li \'il' d i traffico rn o nd 1ak n: rso i l co ntin e me nfr il',111 0 e q ul'i lo asiat il:11. p,:r c ui la po, iLio 111.: mediter ranea a,·quistò gr:1nd<! J i11a111i,mo.

La probkmatica 1talinna d1,..:ntù sub1111 comple".1. La partl' ,è1tcntno1uk del pal'~è. quella che ,i .ippr..:,ta,a a d il..:n tar.: il lu tu ro tr i:1 11 go lo in dus tr ia le. M kg i> sem pre' J i p iù con le rl'g io ni cl'nt 1\H.' L1l'O )ll'..: l' rn n il loro tk'M inu politico. La pa re ,: merid ionale era d ir..:ttame ntl' inlluenLata dalle òplnraz ioni <.: dalk conquiste ,1lricanc e dai \'enti dell'impcnali~nw Anch..: la ,u:i rl'lau, a dl'prl's,ione .:cunomica la ,pingc,a ,cr,o tra!_!u,irdi ambi,itl\i cd ilh1sori.

Il dibaltito in \,:1w all'opinion,: pubblka ~ullc due Jircllrid comrappu~ll' e sull:1 politu.:a ,:~tera Ja sn:gli..:rl' a ~ccomla delle l'ircos tan,e. fu contin uo e serrato un;1 ,p..:ck di d1.1lc 11 ira pl' rm, rnt.'nt..:. che , iJ,· alfonna 1si l' 1111>rirc pa r..:c d1i m iti.

Uno dd più re~1,tt.'mi fu quello che a"..:gna,a all'ltah,1 il l'tHnp1t11 Ji ·pontl'' 1er~o le l'o,c..: afril'anè e ,..:r,o l' O rh: ntc è u rop,·o. do,.: la lì nl' dcl l'i mp.:ro 011 0111,111 0 p ro,pc11a,a g ran d i pn~s ib ilit i1,: s u~c 11 ava non me no g ra nd i a p pl'l it i ". :i-1

11 du ali smo deg li inte re ss i , co mp o rt a\'a sul pi ano del la sicurez La naz i o nale un altrett anto l ace rant e d ual ism o dife rn, i vo, e~.., en<lo ev id ente c he i l fam oso ·po nte' po te va riu scire ap petibik. o co munqu e minacc i ato, si a <la i \il ed i terraneo c he dalle Al pi . cd il crc,ce re del ru ol o , 1ra teg i co <l i po-, i 7ione obb li gava a ten e re nel debito co nt o enlrambe le potenzial i tù neg ati ve N o n a cm o anc o ra d o po il 188 0 ~e ne t ro va ampia tracc ia:

" La tl'll\lOnl' tra 1· Italia l' la rra ncia 111111 mo~ tr a1 a segn i dr alk nt amcnto per q u 11 Ho riguard a , a i piani m ilic.ir i e nc ll ' ap r il,: del J 880 sia C r isp i che Ni cotc ra ritcnl'\:1110 che la g ue rr a sar..:b be sco pp iat a ..: 11t ro due ,111 11 i al 111:1,simo , cl luglio 1881 fu riunita una commb,ion,: sollo la prc,idenza di Luigi .\ le11al·apo J1'.'r ,:saminaro: il probll'ma di una fortilìcaz ion,· dd l'Jt alia con tro l'a u.JCco lranct's.;: tra i , uo i memb ri \i ,:ra Enrico C'oso: n,. che d ol'..:"1 essc rc nom inato Ca po d i s tato magg io re ddl' ese rc it o di lì a poco. Bc 11 prcs to i dU l' uo min i ,i se o mraru no s ui p..:r icoli di u no sbarco francese. Il Cos..:nz creJ,:l'a chl' la mrnaccia più gr:l\,: sareh t>l' giunta da uno sbarco ,ulla m Il'· radi ponl'ntc. la quale ,t, rebbi: potuto :.iwr.: un inlluo:111a d irc u a , ull,: pri1wipali op..: raL ion i m ilitari. l i k/l al'apo ris pose che i pc rieo li pro vo:n ic 111 i da l m,irl' era no ma gg iori d i qua nw gcn,•ra ln11.: 11te si c re d..:ssl'- p..:r ..:scm pi o , OL'l'llpata la Sicil ia il nèmico a,rcbb,: potulO riun1ni una forrn di '.!00.l)(X) uomini e port,ir..: la guo:rra ndla peni,ola. Il Co,..:111 non cr:1 con, i1110:«II gencral,: Cos..: 11 1 os,en a che per 11p..:r:1rl' in q ues to mti J o il n..:m irn Jowebbe imricg a rc mo lto tc mpo a tu lt o va nt aggio del la d ifcsa».

11 .\ leuacapo continua,a a pom~ l'acl'..:nto sui pericoli di ,barchi a sud ll 111 ToSL·ana. ma il Cosl'n, ..:ra ,os l<.:nu io dal 13<.'rtoli:-V ialc il q ua le so tt nl incal'a il hi sog no di migl iora re le t ru p pe e di lese Al pini:. Il Pian i:1 1 rit e ll l' \' ;J e h,: la g uerr a 111: ll e zo nc n1o ntuosc al'r,:b h<.: d m·uto ,:,,,:re protratta il più a lun gt> possibile e mt'l t..:l'a in..:, id..:nza un'altra ragione per qucst,t ta1tica : «c11nn1rre a rl'nJo:r,: prekribile p..:r noi la lott:i ndla ,ona nlpì-

14 G .1\ ,flREOn I Lt1pu li1irn cs/erll dd!t1pri111 a Re pubb lica con 1111 r1 icolllt<' rig ua rdo al/ 'es / e11 m 1wo e al/· U11io 11 e So1· ie1ica, in Conferc nLC, Cen tro Al ti S tu di per la Difesa X LVI SeS\ i,Hl e 199..i- 1995 coni' n' VI I. Roma 1995.

Il I 30 I.a d1feJC1 A lpin o

na il fatto che le particolari doti del nostro sold.ito lo rendono singolarmente appropriato alla guerra di montagna» ". 35

Ed ancora più in dettaglio circa i rischi di sbarchi:

"Poichè si riteneva che:: una rorLa di 60 o 70 mila francesi poteva sbarcare m.:gli ultimi giorni della mobilitazione italiana ed essere raggiunta entro otto o dieci giorni da una seconda forza di pari consistenza. il succ..:sso di tali operazioni si rivelava il pericolo maggiore che l"Italia pott:va correre in caso di gue::rra contro la Francia. pericolo più grande ancora di quello di uno sfondamt:nto delle difese :ilpine e continentali. in quanto tulle le dit't:sc preparate nella valle del Po sarebbt:ro state pres..: di ro\'escio e le comunic:izioni con la capitale ed il resto del paese tagliatt:.

Fortunatamente sbarchi di tali dimensioni potevano ..:ffettuarsi allora in uuc soli punti:la spiaggia di Viareggio ed il porlo e la spiaggia <li Livorno:la sistemazione difensi\a di qu..:sto tratto di l'rontiera marittima non si presentava perciò troppo ardua 36

Per quanto innanzi affermato, tuttavia, proprio grazie alla dissoluzione del!' impero ottomano e dei suoi satelli nord-africani, incrementandosi gli interessi, o forse i miraggi coloniali. scemò il rischio invasivo, almeno quello atavico, ampiamente trattato nei saggi sulla difesa costiera preunitaria. Il che unitamente ad una serie di altre considerazioni, prima fra tutte l'assoluta inadeguetezza difensiva dell'arco alpino, indusse a concentrare sulla riorganizzazione dello stesso la stragrande maggioranza delle scarse risorse.

E come il mare nel caso della protezione delle coste, anche l'impervio diaframma alpino impediva il diretto contatto tra le opposte nazioni. Ma sia l'uno che l'altro non potevano supporsi inviolabili, essendo innumerevoli, nel corso della storia, le invasioni del territorio peninsulare avviate dopo il loro superamento 37. Al massimo entrambi garantivano un vantaggioso ostacolo naturale, magari suscettibile di integrarsi con l'intervento ostativo dell'uomo al fine di conseguire la prefissata inviolabilità. Il che fu accuratamente prospettato.

Volendo ricorrere ad una immagine allegorica, l'opera di fortificazione progettata per proteggere l'intera nazione, se effettivamente realizzata nella sua massima proposizione, avrebbe dovuto consentire l'equiparazione dell'intero territorio ad una so11a di inattaccabile piazzafo11e marittima, con tre lati bagnati dal mare, dal quale poter ricevere costantemente merci e rinforzi in ogni traversia bellica ossidionale, e con il terzo saldamente ammorsato a terra, oppo11unità che, a sua volta, in caso cli blocco navale avrebbe garantito una insopprimibile identica funzione. Il concetto in sostanza fu perfettamente rece-

J~ J.Goorn. L'ltalio co111ro la Francia. i piani di guerra dìfensii·i ed ojfensil'i 1870-/914, in Memorie Storiche e Militari 1980, p. 160.

16 F.M1r-:NITI. // seco1ulo piww generale delle jill'l(fica~ioni studio e p1vget1i ( /880-1885), in Memorie Storiche..: Militari 1980. p. I 06.

J7 Riguardo alla l'in troppo agevole esposizione inva~iva del Piemonte. pr..:cisa :vi.VIGLINO I)' Av1Go. Forle::.::.e sulle Alpi, d(fese dei Scll'oia nella Valle S11tm di Ve1110111e, Cuneo I 989. p. I 5-17: "Ma è soprattutto nelle valli alpine del Piemonte che dall'inizio dell'ultimo decennio del XVI secolo il Ducato. sulla spinta degli avvenimenti bdlici, è costretto ad impe::gnarsi onde integrare ulteriormente il sistema difensivo territoriale con numerose nuove foneae.

Le truppe ugonotte avevano facile accesso dal Dellinato nella Valvaraita da dove::. altraverso S.impeyre alle terre del Ducato di Savoia non presentava più difficoltà di percorso

Anche la valle Scura risulta direttamente interessata da fatti di guerra, minacciata di invasione dal colle dcli' Argentera

Il problema della sicurezza rispetto alle invasioni ugonotte era grave anche nella valle di Susa, ove la fortezza di Exilles, in terra del Delfinato, costituiva la base per le incursioni nelle valli della Dora e del Chisonc

Solo l'intervento della Sp:igna, che teme l'instaurarsi di uno strapotere francese sulle terre ducali confinanti con i propri possedimenti- Franca Contea e Ducato di Milano-salvò lo Stato sabaudo dalla totale rovina ".

Parte Prima

31

pìto sin da ll' in i zio, e parzialmente anche perseguito 38 , ma la sua concretiZL.Ulione o~tenrava costi iperbo lic i ed asso lut amen te esul an ti da ll e effett i ve po tenzia li tà eco nomiche cie l Regno. Così l o st ig matizzavano alcuni attenti critici:

Riassumendo quanto dai mcno csigcnti in fauo di for111icaLione ~i crede indi!,pcn~abile noi vcdiamo che !,i vorrebbe:

I ° Chiuderc con forti tulle l e vie carretticrc che attraver~ano la barriera alpina cm,1i1ucntc il nostro conlinc con la Francia. colla Svizzera e coll'Impero Austro Ungarico. le quali. ,cnza contare altre di minor importanza. sono non meno di una ventina.

2 ° Ch i use çosì l e po n e delle A l pi si vorrcbbe favorire il libero manovrare sulle due rive de l Po rnll'assicurar~cne il passaggio in sei punti almeno e propriamente con 5 doppie h:ste di ponte a Chiavasco, Ca\alc. Vale111a. Borgoforte. Pontelagoscuro, e tre grossi campi trincerati ad Alcssandria. Piacenza. e Mantova.

3° Per rafforLare que;:sta base d'opcrazionc si vuole. verso Francia migliorare Genova 39 dal lato di terra e di mare. verso Austria perfezio nare Pesch i era. Verona, Legnano, e VencLia c costruire una testa di ponte a Boara sull'Adige al nord di Rovigo.

4 " Forzata la valle del Po s'intende che il nemico debba 1ro,ar chiu)i tuui i passi dcli' Appennino; epperò non solo si deve fortilkar Pisa o Spc1.ia ma pure 1u11i i 9 varchi appennini.

5° Per coprir Roma i più miti si con1cntano di un fone campo trincerato a roligno e tre l'oni Pialle a Ci,iiavecchia. Viterbo. cd Aquila 0

·'8 Viene affermato SULLA DIFESA GENERALE DEGLI STATI dell'Italia i1111,11·1icolare, esame del co111ropmge110 di difesa compi/mo dalla Gi1111ta della Camera dei DeJ1111a1i sollo la data del 2 aprile IH73, Roma 1873. p.90: A,11ichè dunque destare inq u ietudini cd apprensioni sulla possibi l e insunìdenza dei rrovvcd imellli di difesa chc si propongo no. le quali mi pare di avere dimostralo più sopra i n fo ndate. sarebbe a mio avviso preferibilc che l a Giu111a de ll a Camera dei deputali che ha studiato così a fondo la questione vedesse modo nella discuS\ionc di convincere il Parlamento ed il paese dell'urgcn,a dei prov,edimenti stessi. onde si disponesse a far uno sforzo straordinario e rronto per auuarc questo ~i,1ema difensi\O generale nel JX!riodo di tempo più breve possibile, acciò non avvenga che lo Stato si trovi esposto a qualche pcricolo prima di essere validamcnle preparato a superarlo.A tal lìne io ri terrei come mi~ura veramen te utile ed opportu n a c he alm..:no i forti di sbarramento nelle frontiere co111inentali. la piazza di Genova. ta1110 da terra che da mare. e le pia11e di manovra di Alessandria e quella nuova da erigersi nel Veneto al di là dcli' Adige. fossero complc1amcn1e sis1cma1e ed ult11na1c nel p.:no<lo di .i anni al più tardi : che le difese di Capua fossero compiute nei due anni successivi e 1u110 poi il sistema difensivo fossc completaw nd periodo totale di 8 anni.

In questo modo al tine del primo periodo di 4 anni lo Stato italiano sarebbe in grado di srn,tenerc una dilc\a acçanita e lunga sul teatro principale della vera guerra cioi! nella valle del Po Dopo sei anni avrebbe anche completamente riparato a qualsiasi auacco da mare. ed in 0110 anni avn.:bbe provvisto per sempre alla sua sicurezza cd indipendenza nel consor,io delle ro1cnzc europee ·•

39 U n auc nt o lavoro d i ri l eva m en to topografico della piaz,a d i Genova fu comp iut o tra il 1835 cd i l 18:18. senza dubbio motivalo dal l a crescente rilevanza che la stessa andava progre~sivameme acquistando nella nuov,1 visione strategica sabauda. Il grafico sarebbe stato ovviamente la base per successi,i studi di aggiornamento delle fortilìca,ioni. secondo una prassi ormai consolidata, ed avrebbe consentito la esaua de1ermina1ione delle potenzialità difensive delle artig l ierie da dislocarvi. Al riguardo cfr. A.FARA. u1 ct1r1a di lg11a:,io Po rm, canografia Jl<'I' l'archi1e 11 w·a mil i1are nella Ge11 01·a della prima me 1à de/l'011ocelllo, Roma 1986. pp .11 -15.

Jo I criteri ispiratori di una regione fortilicata momana nei pres~i dell'Aquila così ,·eni, ano si111e1i1.1a1i da A.GALLETII. Swdi sulla difesa 11a:.io11ale. Roma 1873. pp.17-18: ··A poco più di 60 chilometri da Roma in dirC?ione Nord-O\'es1-0ve~1 ~i trova l'Appennino che diviso in due rami, i più maestosi cd ahi di wua l a cate na, ricope rt e le c i me di neve per se n e mesi de l l'anno racc h i ude i n vasta co nca obl un ga l 'ah i pia no Aq ui l ano, lu ngo 93 ch il ome tr i e largo i n med i a 30. Il ramo orientale è p i ù e l evato dcli' altro. corre poco lungi dall'Adriatico ed è dominato dal Gran Sasso d'Italia alla sua volta signoreggiaw dal monte Corno elevato sul mare 2823 metri. Questo ramo è squarciato nel me110 dalla Pescara. la quale aprendosi un varco fra mo111e ~l arrone ha separato il Gran Sasso dalla Maiella dominata dal monte Amaro deva10 2707 rm:Lri. I l ramo occidentale è poco meno elevato dell'altro e i l monte Ve li no che l o si g noreggia non supera i 2428 me tri, ma ne co nserva l 'asprezza. L'alt i p i ano Aq uil ano è formato da ll e valli dcli' A terno e del Gi,io e da que ll a della Pest.:ara. che nata dalla conlluen1.a dei due primi è inguadabile cd ha l'aspeuo di un fiume. Queste valli sono generalme111e agresti e sclvagge le principali ciuà sono Aquila. Sulmona

I 'I 32 La d(fe.1 t1 de,,.Arco Alpino

6° Finalmi.:nte Roma quale cap it ale deve esser messa al sicuro con t ro un bomba rdamento 41

7° Altamura dovrebbe diventare un gran campo trincerato.

8° Foggia ridoua pure a forte campo trincera to dovrebbe rannodare e proteggere tutte le vie de l versante orientale.

9° Mentre Eboli av rebbi.: la stessa azione sul versante occidentale.

I 0° Capua 42 resa pure a campo trincerato dovrebbe proteggere J\apoli al sud e chiudere !"adito a Roma al nemico ven i ente dal meZLodì.

11 ° Per tenere indissolubilmente la Sicilia unita al Contin<:!nte dovrebbe fort i ficarsi validamente lo stretto di Messina su l le due rive.

12° Infine per impedire. che le città marittime si ano danneggiate da fl otte nemiche. che i loro porti siano presi da esse e dim inuire alt resì i punti del li torale ove l a natura rende faci li g l i sbarch i si vorrebbe fortificare da l l ato di mare Genova. Spezia, Livorno, l o Stretto di Piombino. Civitavecch i a. Os tia, Gaern. Napoli nel Medi terraneo. Taranto nel Jon i o Brindis i ed Anco na 43 nel!' Adriatico; di p i ù Augu sta, Siracusa, Trapani in Si ci li a; Cagl i ari e Sassari in Sardegna ed altr i min o r i in tutto 16 Piazze almeno

Ma ci o nullameno è vano c ull arsi ne ll e il l usioni ". 44

Se quì al riparo d i q uès ti alt i e maestos i monti si riunissero gl i stabilimi.:nti e i g r an magazzi ni militari e in tempo cli guerra i depositi e il mate r ia l e ferroviario del l e provincie inva se; e se invece dispendere mo lt i e molti milioni a Piacenza-Stradella o Bologna la p i azza posizione di u ltimo rifugio si stabi li sse quì quale ce l'ha data l a na tu ra non potremmo r i tenere la dii'esa d'Italia assic urata e l a perd it a di Roma resa u m anamente impossibile?"

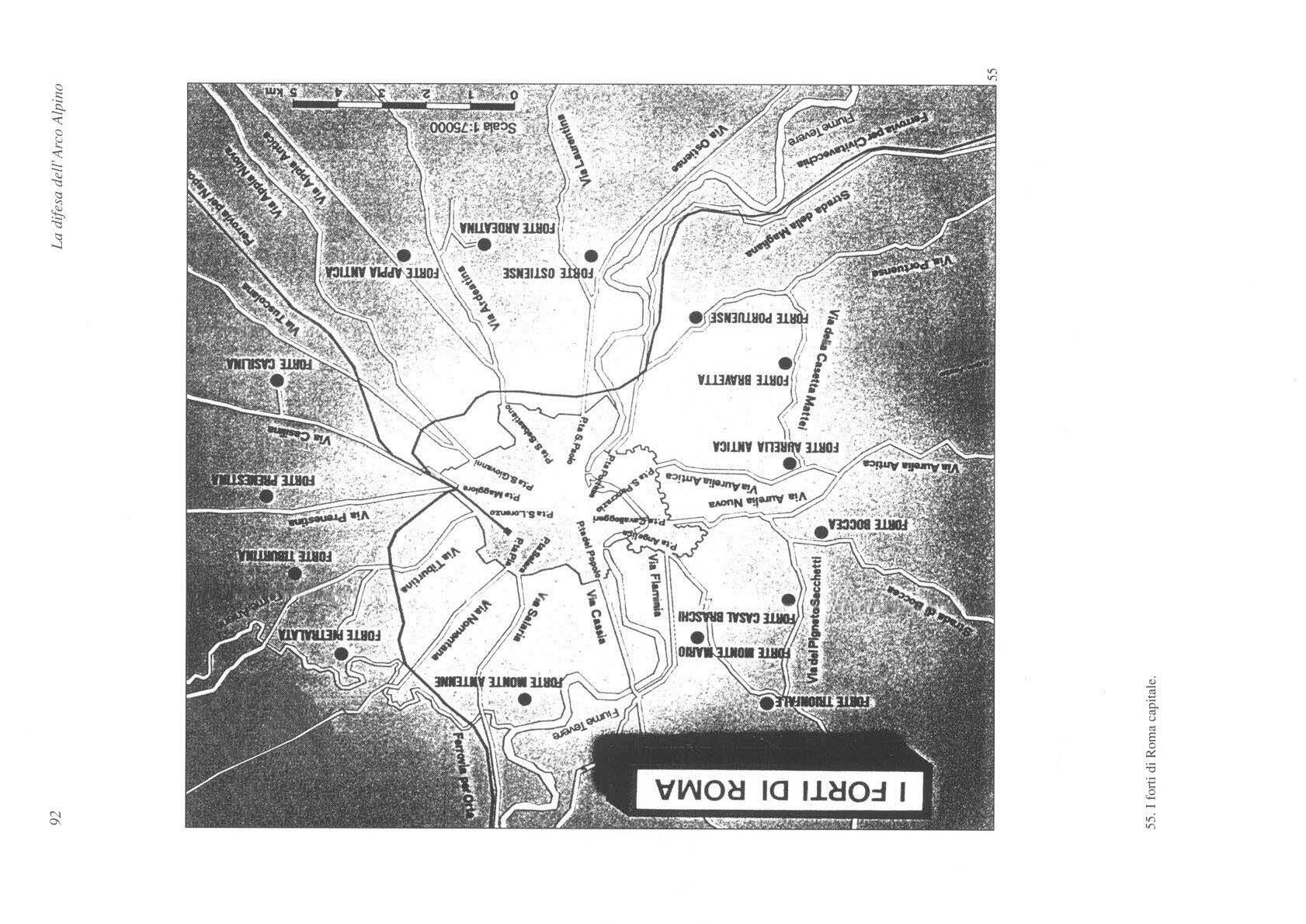

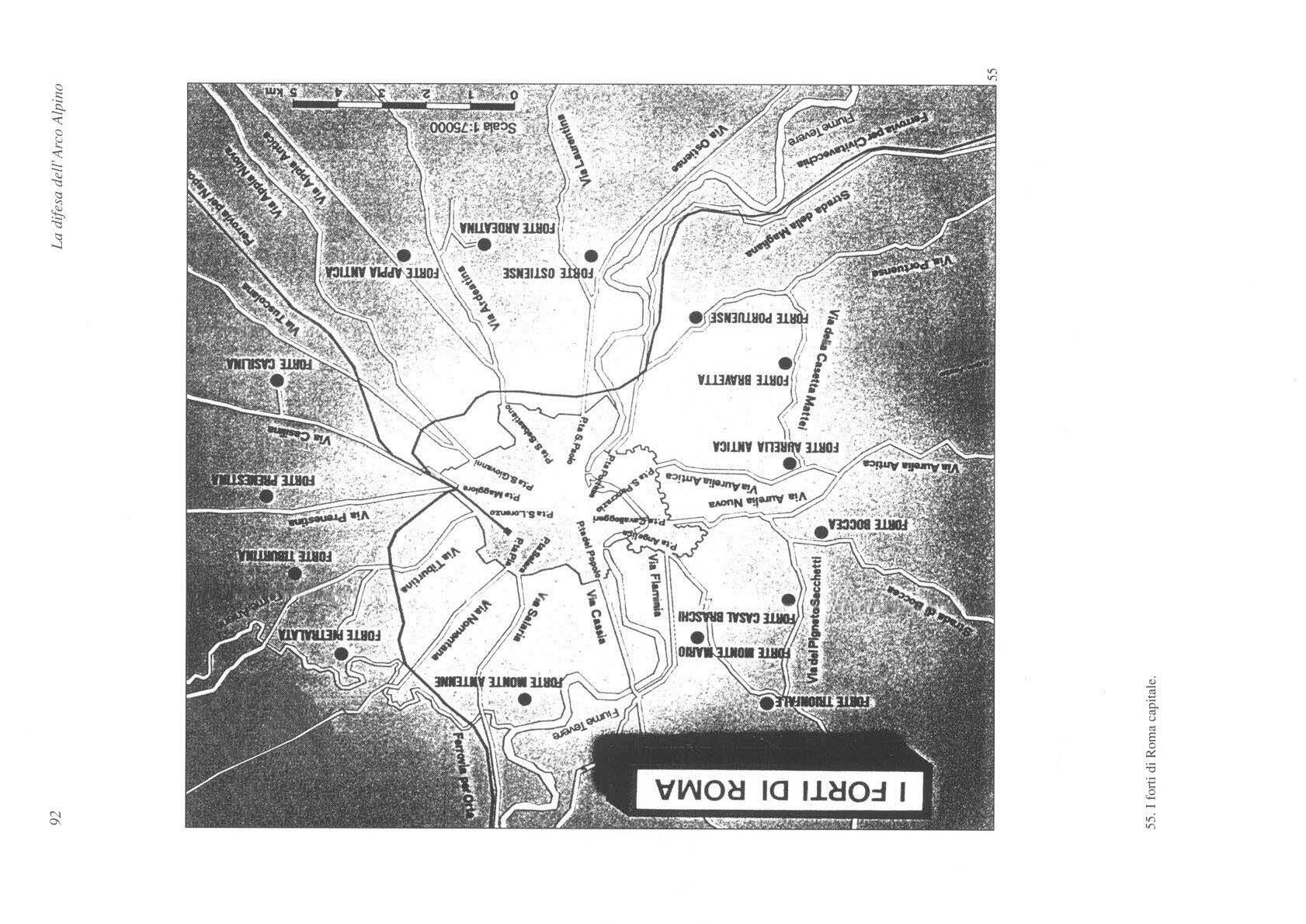

4 1 La fortificazione di Roma prese l'avvio progettuale a partire dal 1871. e concre to dopo l'emanazione d i una appos it a legge il 12 agosto 1877. A l riguardo A. I OKES, A.PIERGEKTILI, L'esercito nella tutela del patrimonio s1orico-ambie11Jale-For1e di Pietralata, Roma 1990. p.29: "Dirà M.Carcani nel l ibro «I forti di Roma» ( cdi7ione 1883):«ln un l asso di tempo d i soli .5 anni e con una spesa di circa 23 milioni. si è cost rui ta intorno a Roma una cinta di opere permanent i formate da 1.5 forti staccati. i quali metteranno al coperto l a Cap it al e da un bombardami.:nto e con un li mita to presid i o. in m assima pa rte composto da milizie mobili <:! 1erritoria li. permetteranno di oppors i ai tentativi che un corpo nemi co sbarcato nel prossimo litorale. potesse fare per impadronirsi de ll a città almeno fino all 'arrivo di un esercito d i soccorso Restava da dar loro un nome e lo fece il Regio I O novembre 1882 ovunque sorge u no dei nuov i rorti, ivi è un ric o rdo storico. un ce l ebri.: nome , cioè o della strada o della colli na, o del casa l e, o della tenuta dove sorgono»".

4 2 Circa la piazza di Capua, ancora ne l 1847 così vt!niva descritta da M.D ' AYALA, Napoli Militare. Napoli 1847 p.3 17: "Capua Popolazione 8 mila 68.5 anime. È pur nelle ordinanze cosiderata si ccome piazza d'armi di pr i mo ordine. con un uffizial generale quale governa tore. Assisa sull a sponda sin i stra del Volturno. vie n tagliata e circondata dal fiume. che dal l a facc i a sinistra del bastione Spero ne. l a bagna in sino all a faccia sin istra de l l o ntano baluardo sant' Ama lia da settentri one ad occidente e mezzogiorno, forma ndo come u n dodecagono E ll a avrebbe bisogno d i opere che la facessero affatto signora del fiume; nè la sua figura è la meglio acco modata allo svolgimento delle ope re forti; po i chè triango l are e v'è un cas tello di figurn quadrata, cretto da Car l o V nell'anno 1.5.52 Y' ha un arsenale d i r istauri con laboratorio di po l veristi Ancora oggi al suo int erno si trova l o Stabili m en to Pirotecnico Militare. C irca la sua ge nes i arch i te tt o nica cfr. L.SANTORO. Opere dife11sh 'e nel l'iceregno, in Napoli nel cinquecento e la Toscana dei Medici, Napoli 1984 pp.136-138.Ed ancora C.RoROTn, Una presell'::a rinascimentale a Capua: il forte di Carlo V sul Volwmo. in Quaderni n° 4. I st i tuto Nazionale d i Stud i su l Rinascimento Meridionale. Napol i 1987. pp 77 e sgg

4 J Circa il ru olo r i servato alla piazzafo rt e maritt im a di Ancona dopo l'Unità d'Italia. precisa G.LL'CCHF.Tr l, R.BELOGI, Ancona pia-:.:afor1e del Regno d"ftalia. in Studi St0rico M ilit ar i 1990, Roma 1993. pp..539 e sgg: " L a rico nosciu ta import anza militare dal punto d i vista tt!rrt!Stre-marittimo d i Anco na. dopo i l co mpletamento dcll'unilìcazione del territor i o naiiona l e, deriva dal fatto che oltre all'essere l'u nico po110 tra Venezia e Brindisi access ibile alle navi di grosso tonnellaggio. la città penn ette di cos ti tuire uno sbarramento delle comunicazio ni che costeggiano il litorale adriatico e di cop r ire lo shocco delle strade rotabili e dell a fe rrovia c he co n vergono su ll a li1oranea alla v icin a foce del fi um e Esi na. È anche la tesia dell a impo rt ante l inea di difesa aveQte l'altra estremi tà in Gaeta e c he av rà com unque i l massi mo peso ne ll e operazioni m il itari d i c ui. in entra mbi i versa nti appenninici. potesse o dovesse essere tea tr o

Le opere m ilit ari dec i se già nei g i orni della vi si ta di Vittorio Emanuel e Il. procedo no co n alacr i tà e di pa ri passo con quelle civ ili pressochè coincidenti. e già nel 1867 Ancona si presema nell a nu ova veste

L a Piazzaforte d i Ancona ha riconoscimento ufficial e dai 1861 al 1899 ".

44 M.MASSARI, Sulla d(fesa generale d'Italia. in Rivista Sicula. Palermo I 97 1. pp.5-6.

Parte Prima

33

Pe r cu i la vinuale fortezza Italia si ridu sse in breve ad una stri scia appena protetta da un ·fossato allagato ' e eia alquanti caposaldi lungo il suo confine terres tre.

Qu al ora i menzionati caposaldi fossero riu sci ti a stab ilire un li ve llo di deterrenza suffic iente a stornare iniziative aggressive da parte delle potenze europee, si sarebbe allora effettivamente assegnato al Regno un ruolo di tramite impre nsc indibil e ve r so il mo nd o mediterraneo , ru o l o paradossalmente perfettamente attuale, scaturente appunto dalla cessazione di minacce lun go Ja fronti era terrestre, mentre all'epoca:

"Ciò :nrebbc dO\UIO esser..: consegui10 :iumemando le lor,e mobili e foniticando Il.' frontiere.

Ma il nu ovo n.:gno aveva. in q uel momento. 1ali e 1a111i problemi eu u na situaz i om: l'in anz i ar i a <:o~ì d isas t ro· sa. <:hc non conse111ivano ceno l' erezione J i fortilicazioni. "-1 5

A contenere le spese della co l ossa l e opera di fortificazione dell'arco alpino contribuiva in maniera affa tto in si gn ificante il ru o lo, quand 'a nch e ambiguo, di neutralità della Svizzera. Non a ca:-.o ve niva fatto ril ev are c he:

" non es~endo il no~1ro Erario in tali nindi,ioni da eonicmplare ~pc,c per e,cnt11al11il lonianc. poiehi: 1ali almeno io repu10 quelle d"una guerra colla Svi11cra. Ben diversa Ì! la ques1ione dei ras~i d1c rne11ono nel Ti rolo -16

Anc ora più espressamente il medesimo relatore os'>er vava c he i passi:

che si aprono dopo la Chia,cnna , en,o lo Srulga e la Val Bregag.lia. quello di Pia11amala e qudlo di Val di Livigno. sarebbero o ra i passi indica l i a sceglie rsi am mes~o c he fin d'ora ~i volesse pens.irc: al caso di una guerra colla Sviaera. cosa eh..: panni <:osì l onta na. che forse il denaro speso pe r sim i l i spese po1 rebbe sembrare se no n spr..:<:al\l, al meno speso ~enza urgen1e necessiti1 "-1 7

Che il risparmio consegue nte al contenimento delle fonificaLioni lun go il co nfine sv izzero fosse tutt'altro c he insi gnifi ca nte l o dimostra l a no tevole es tensione di tal e fronti era. Essa infalli correva-e co rre con anda ment o immutato-lungo quasi 500 km, dei c irca 1. 200 dell'intera frontiera alpina. A rendere però comunque indispensabile un intervento difensivo. sia pure in t ono minore, non era t anto la poco credibi l e aggressività svizzera, quant o piuttosto l a sua v ulnerab ilità territ o rial e da parte di una delle altre potenze europee c he avrebbero potuto, approfittando della risaputa inconsistenza militare e l ve tica , vio l arne il territorio e penetrare da quelle indifese e co mode vie d'accesso, l e c ui est reme propaggini distavano appena 50 km da Milano. Non a caso l'ipotesi trovava una sua non marginale credibilità, in fa tti:

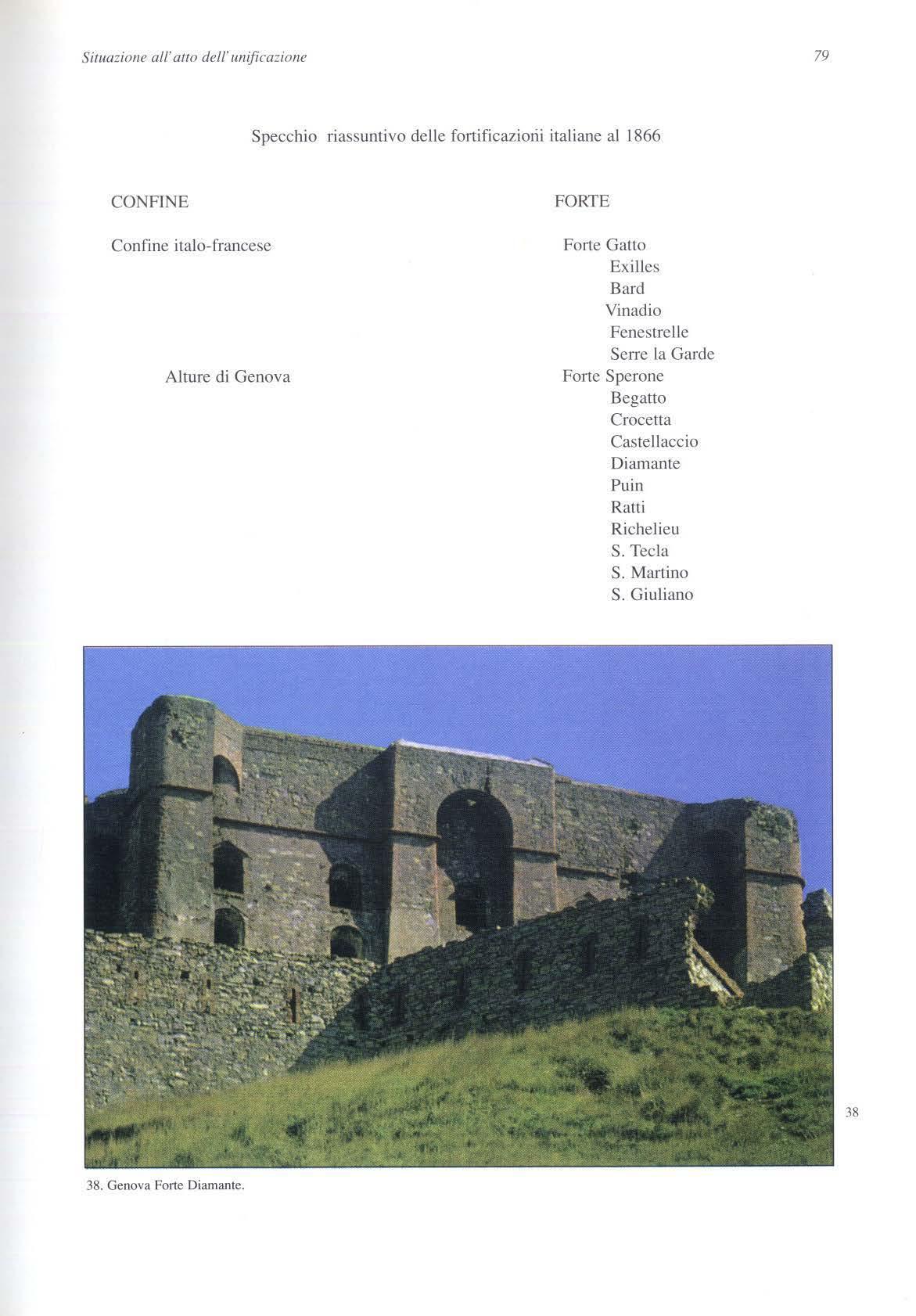

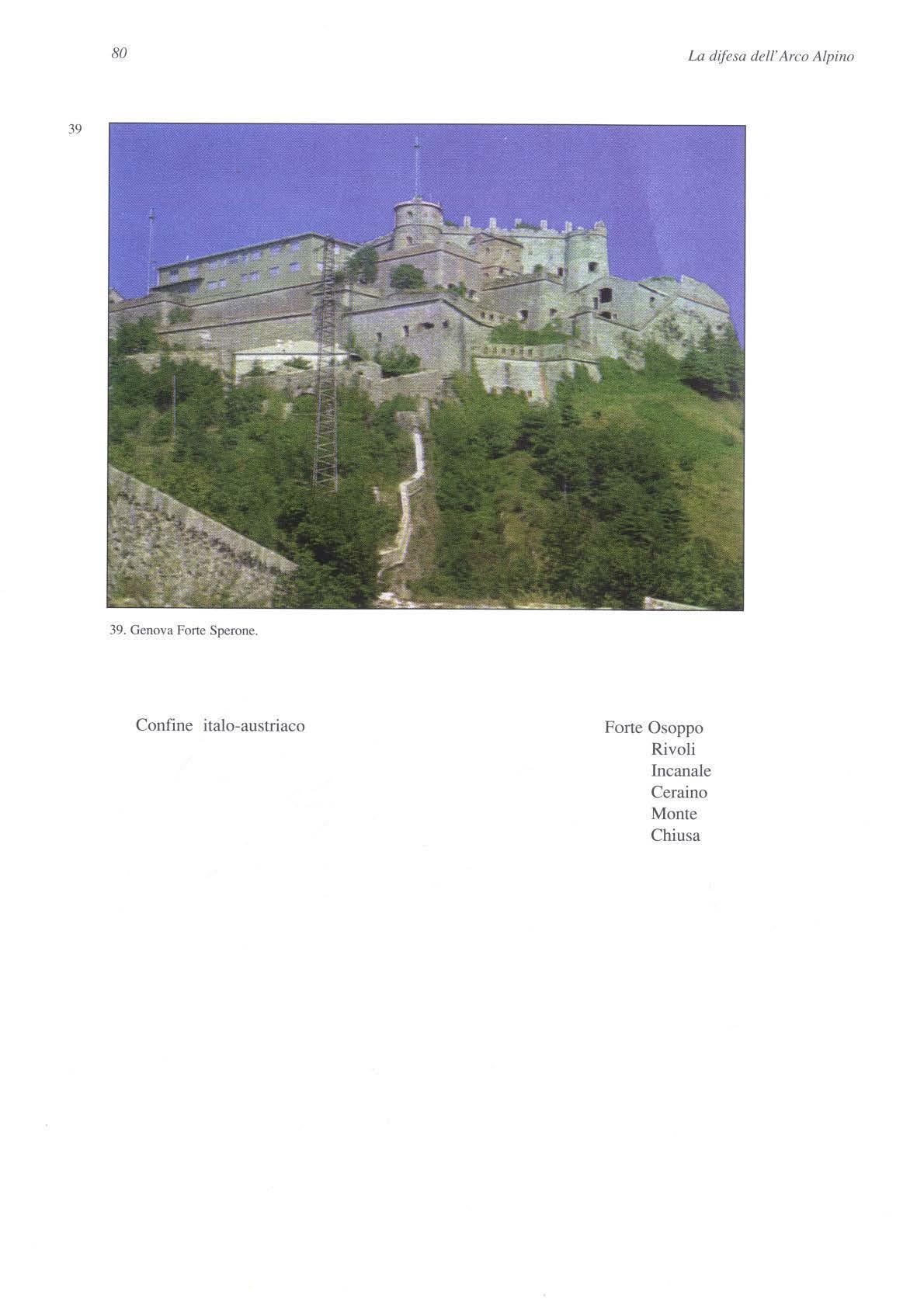

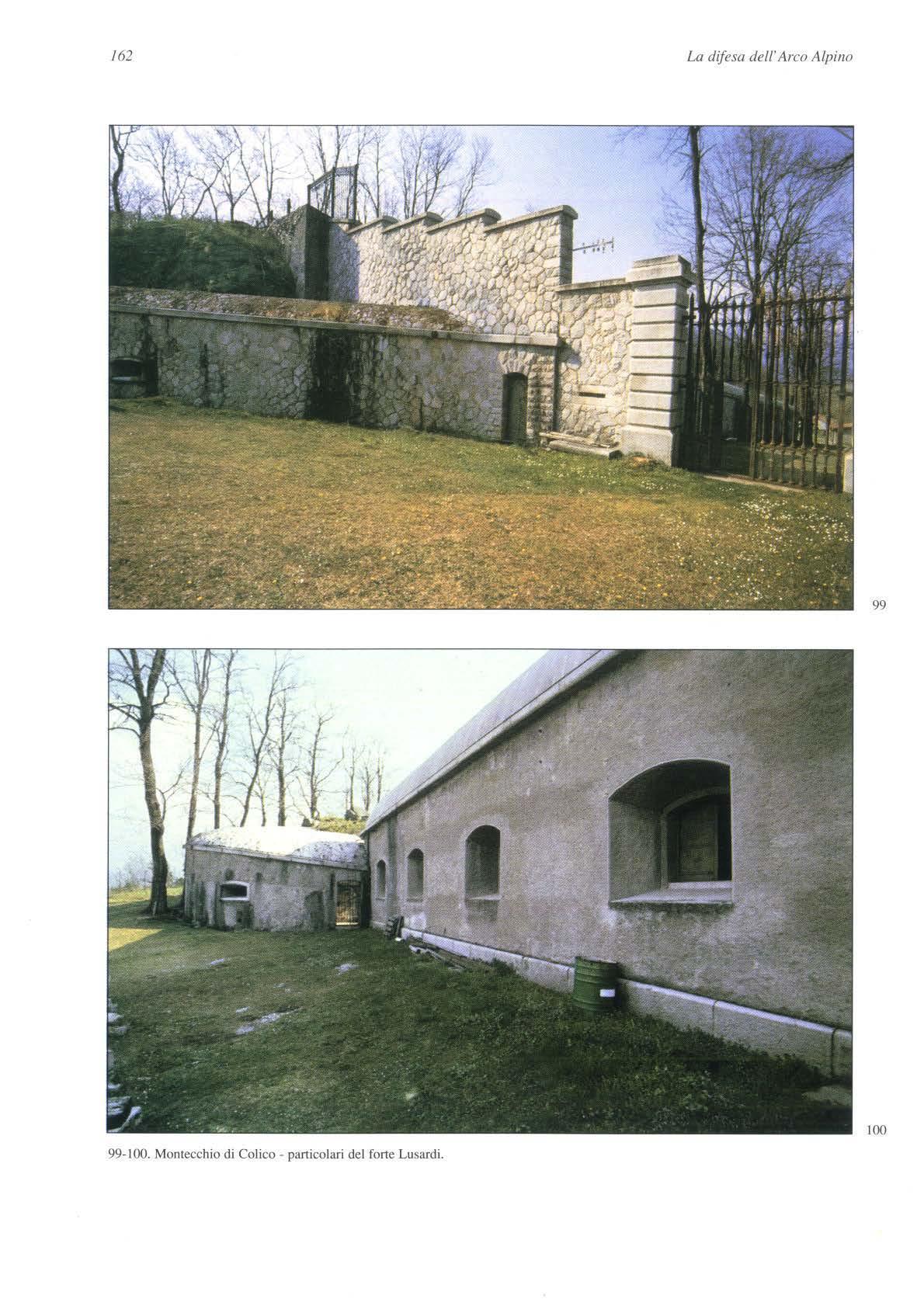

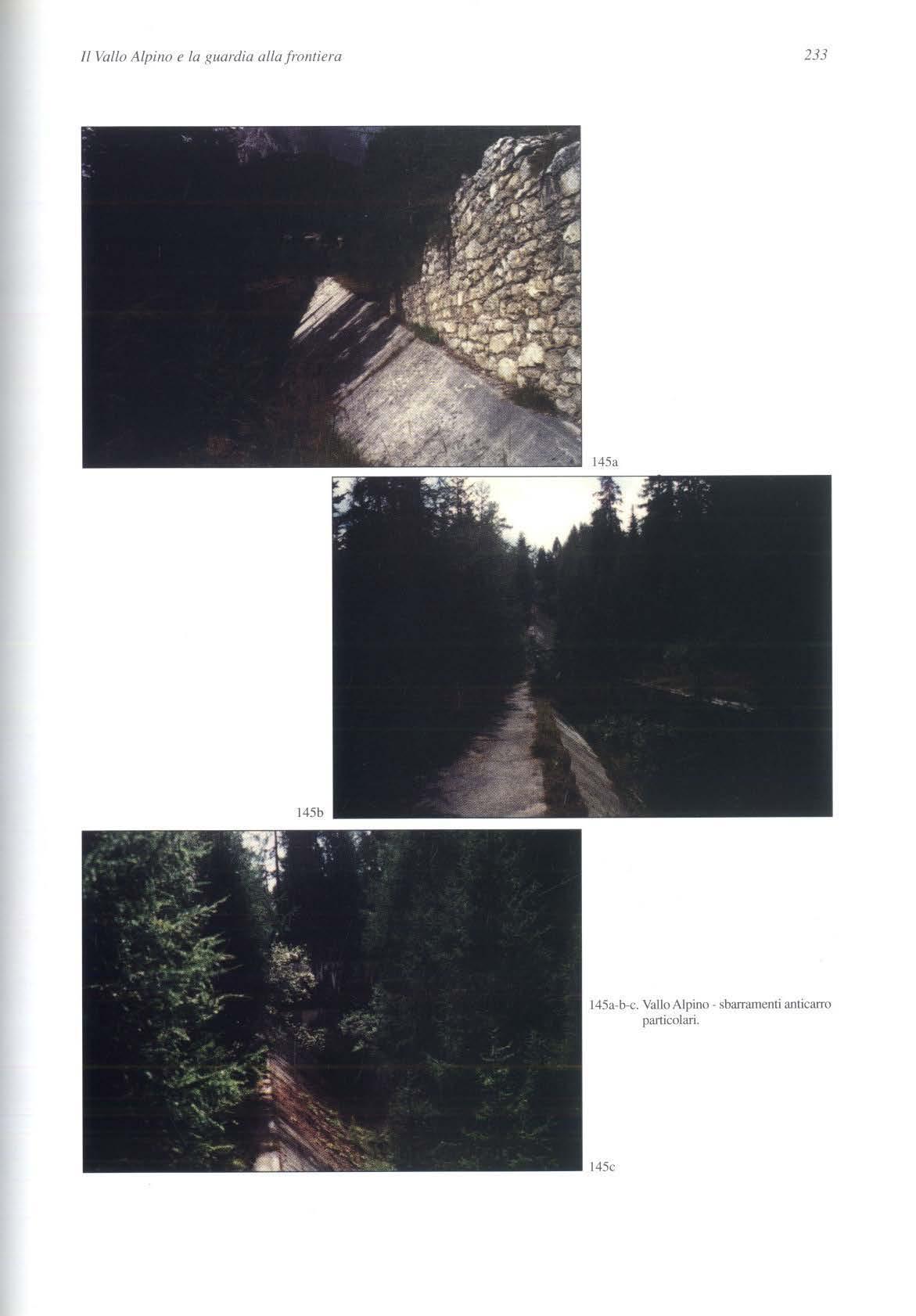

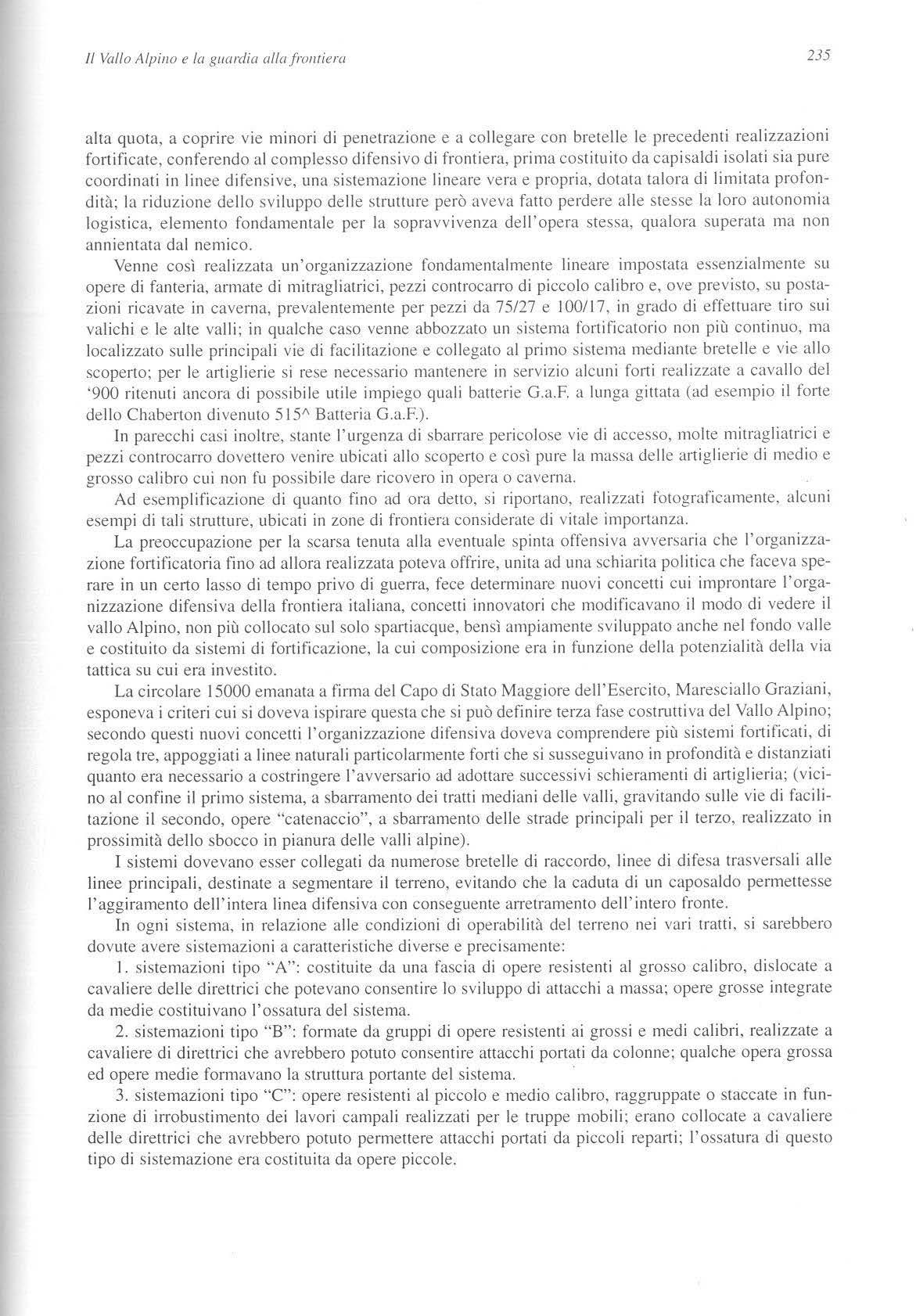

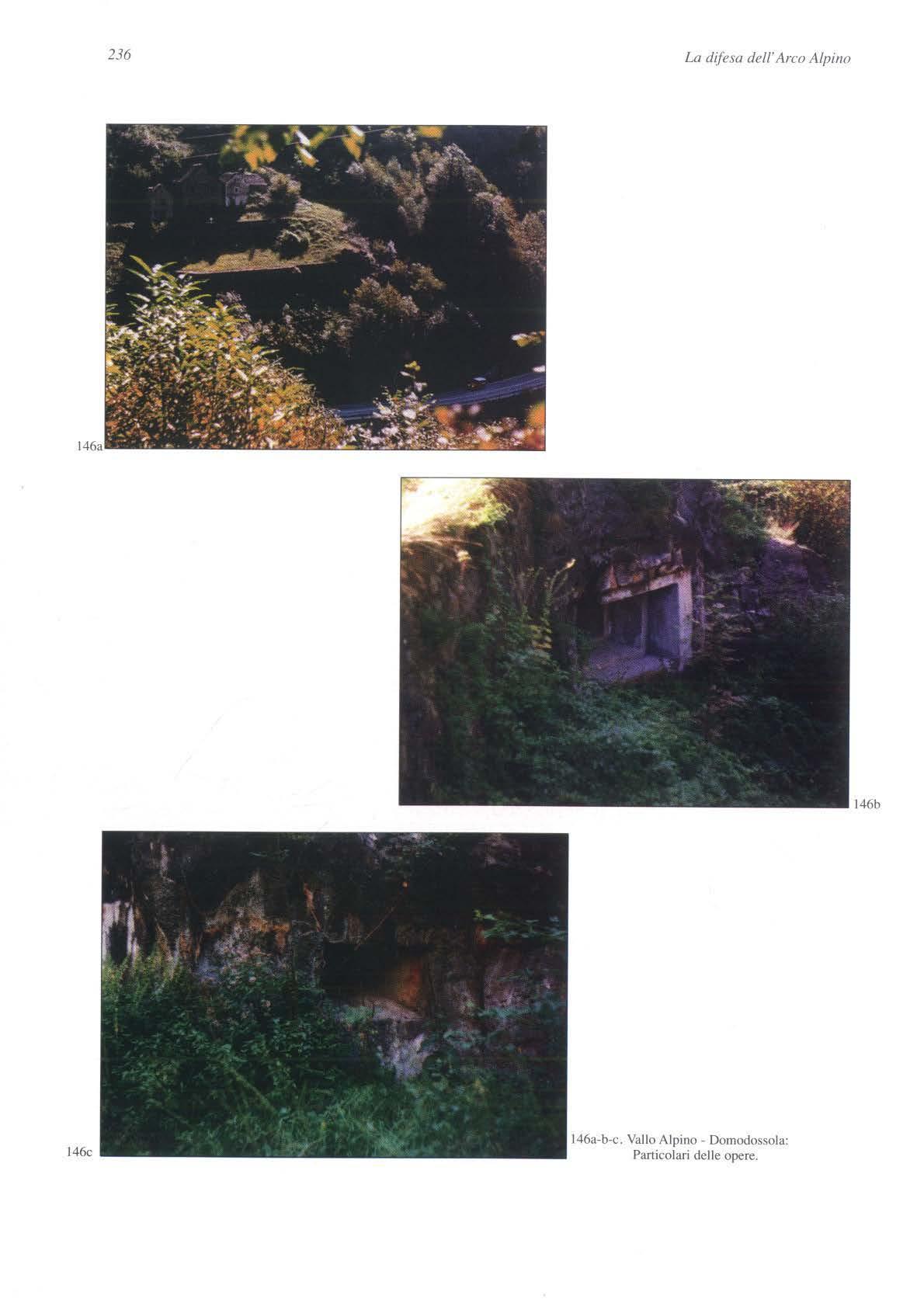

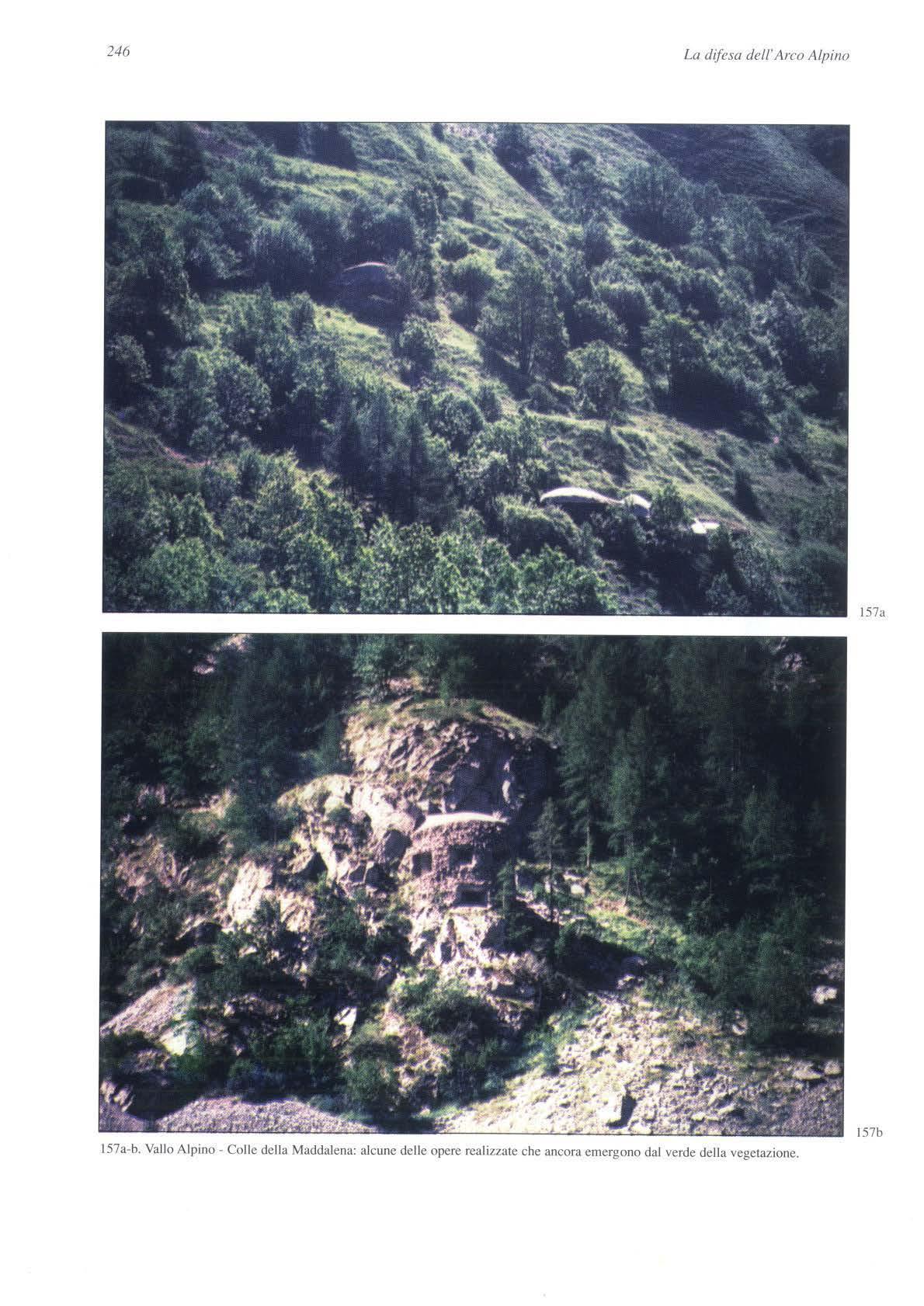

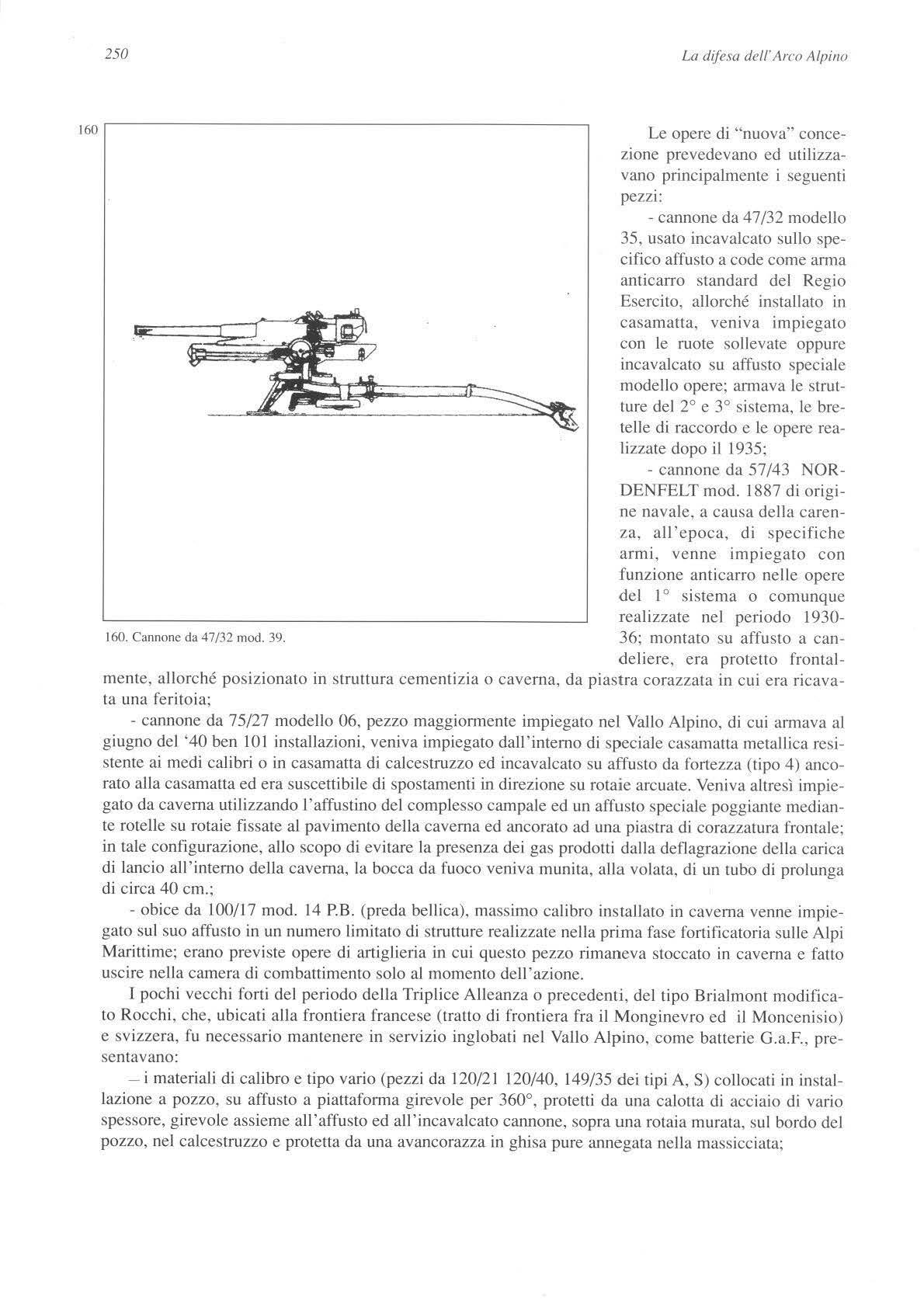

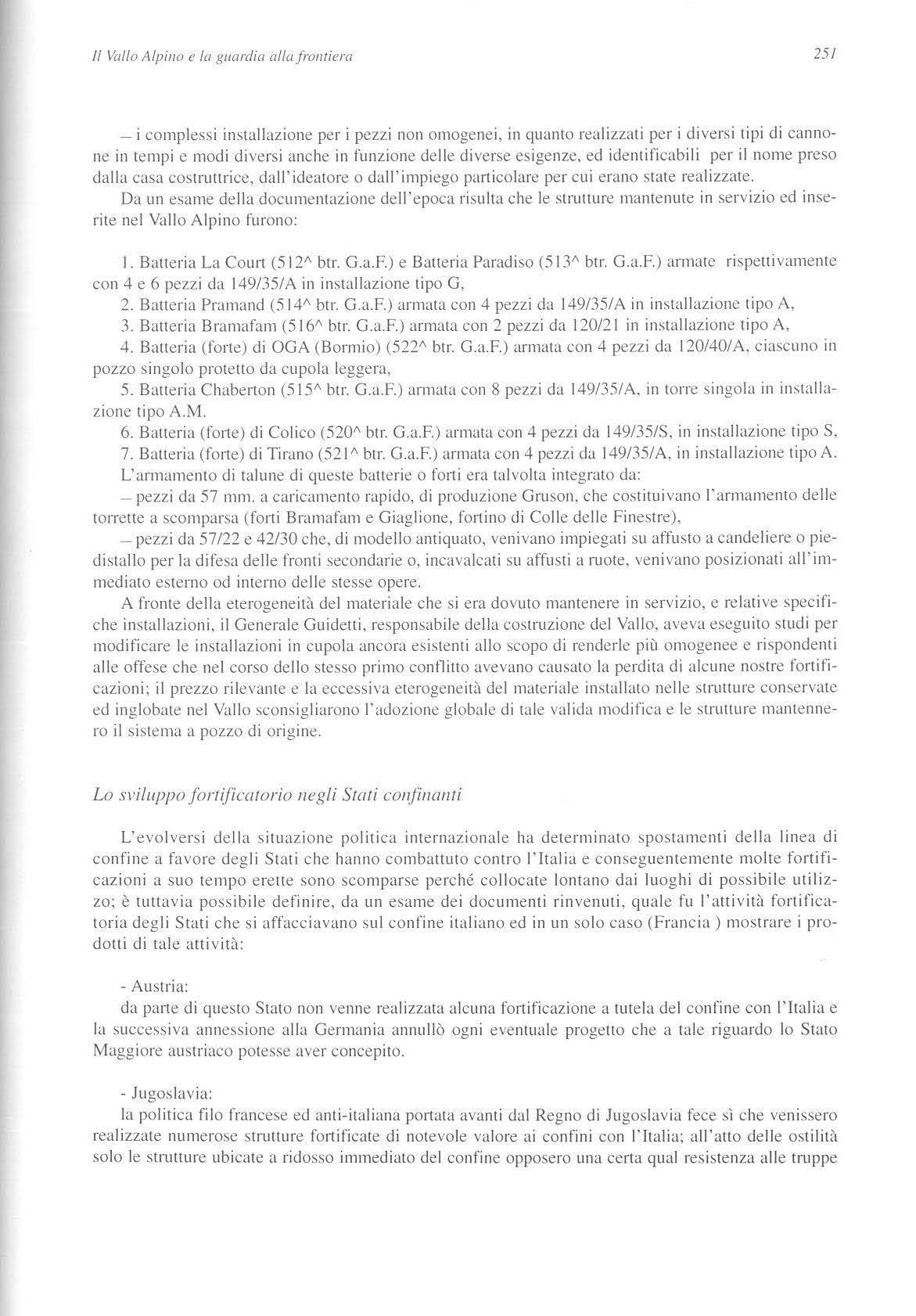

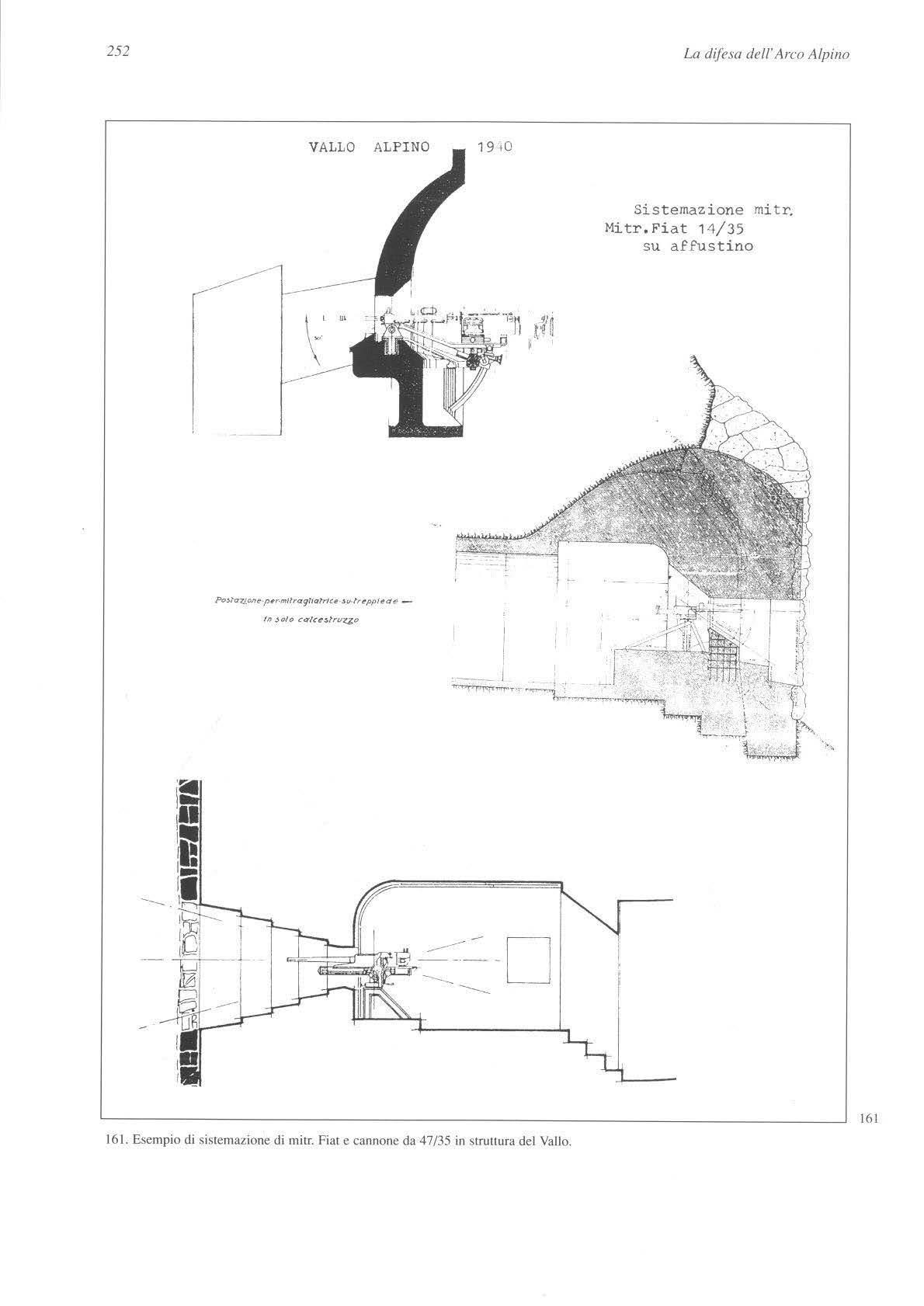

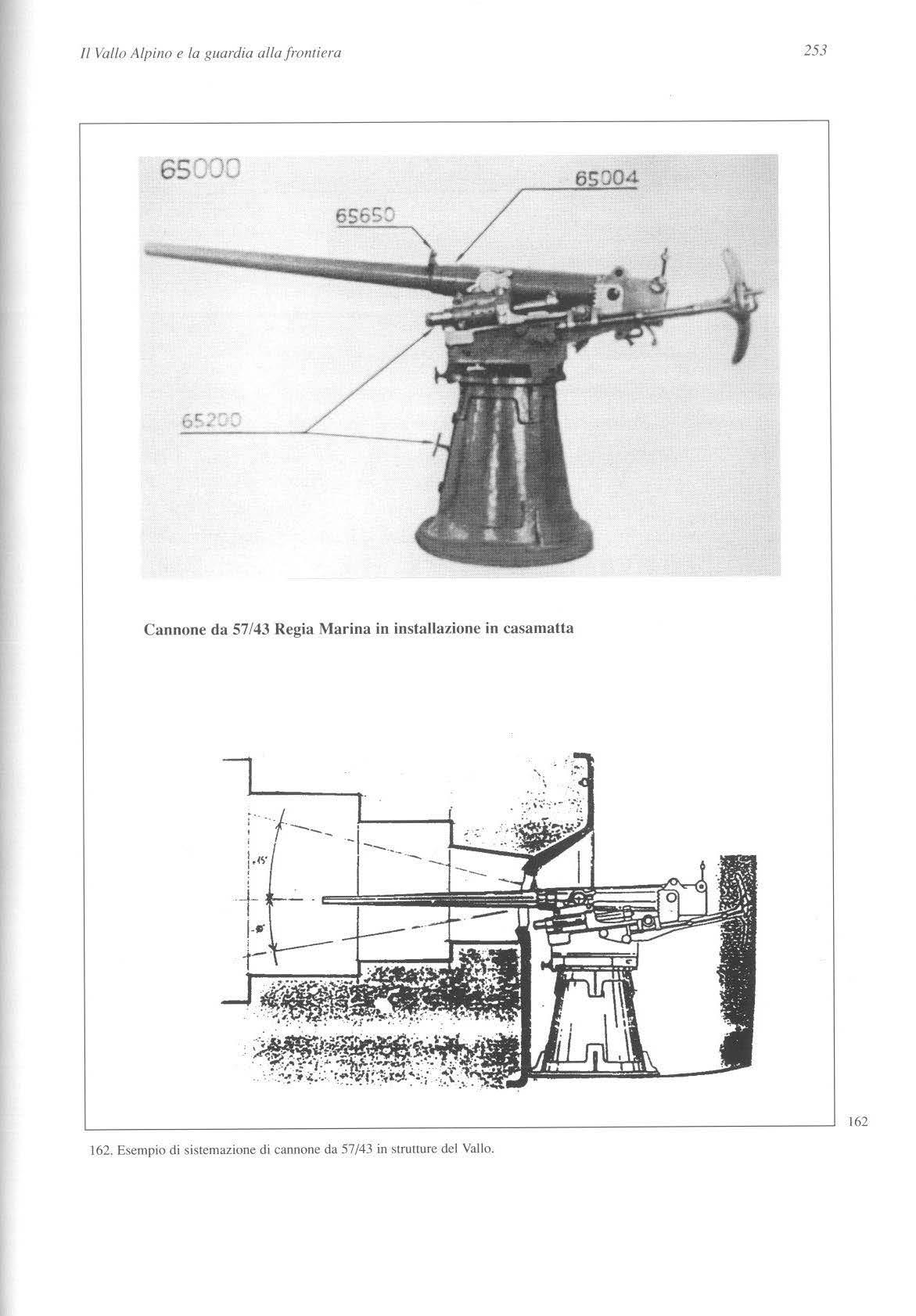

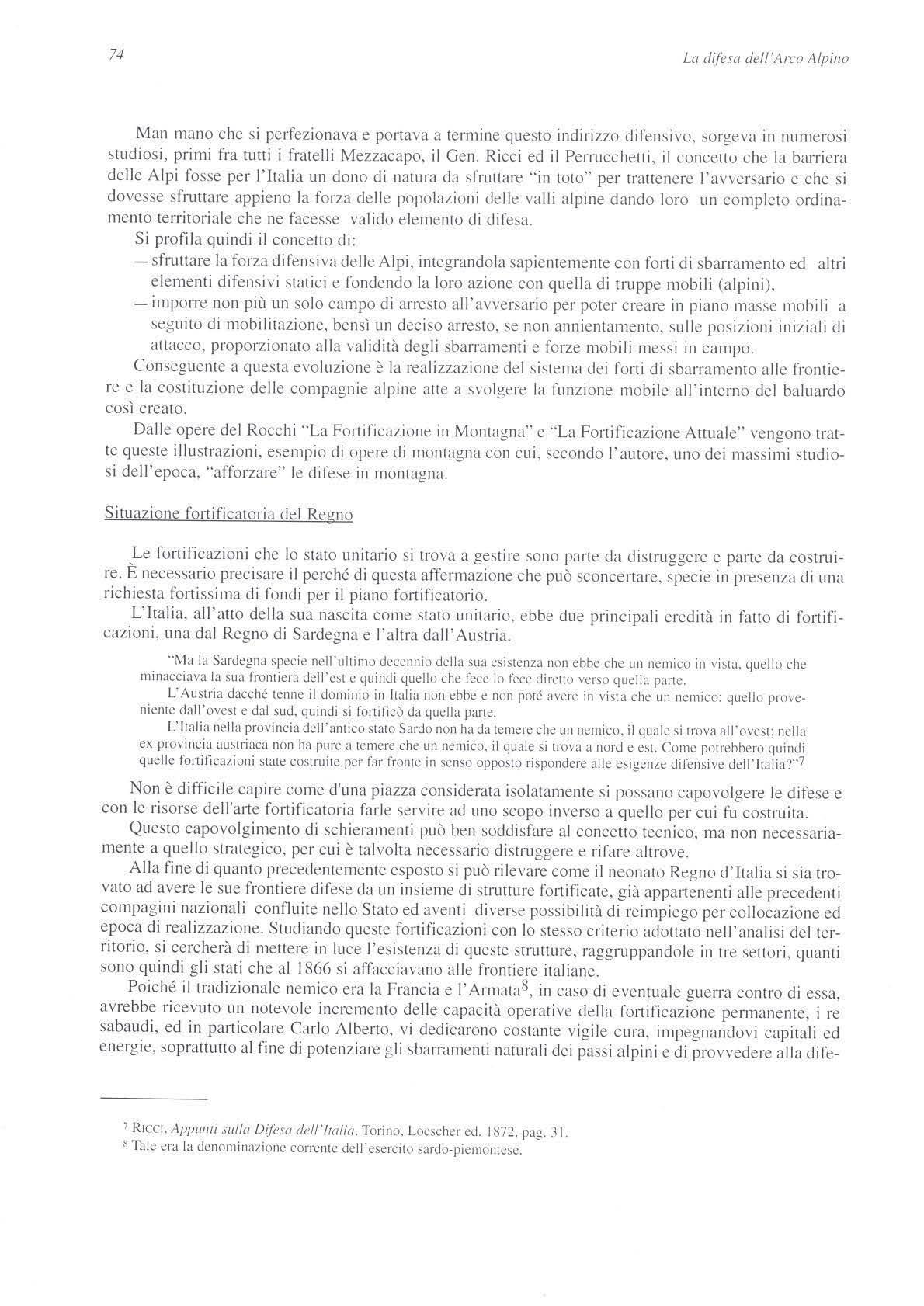

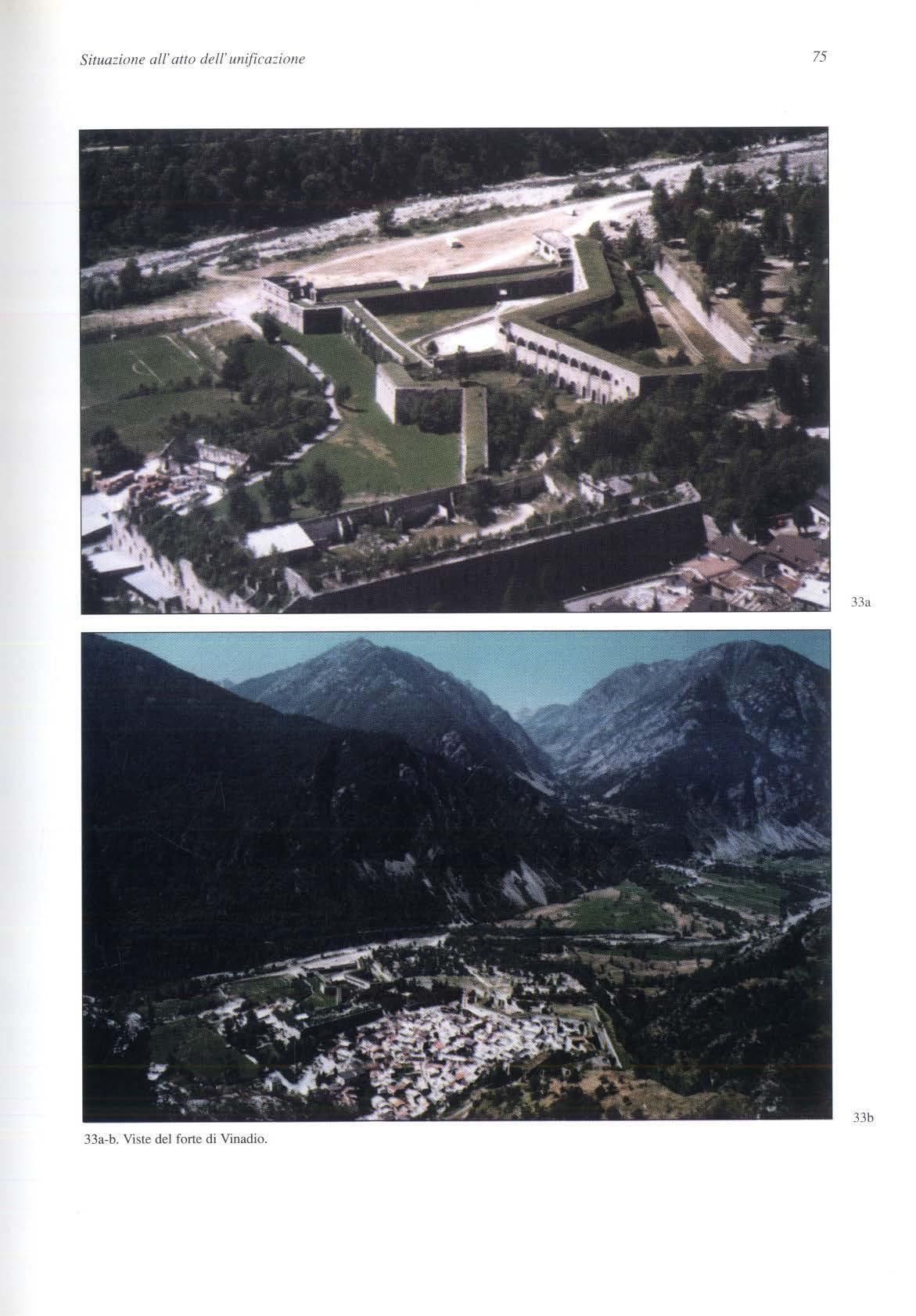

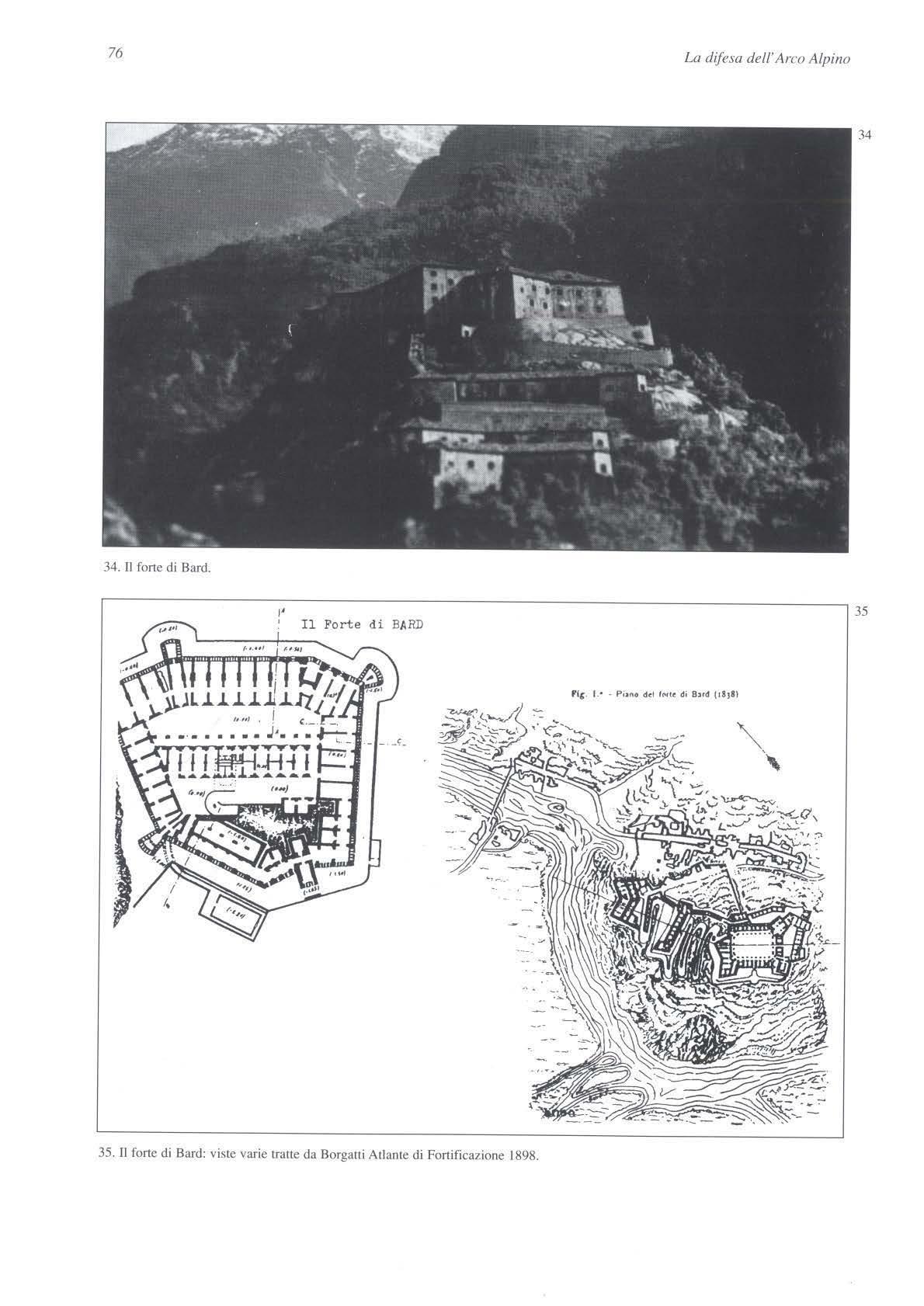

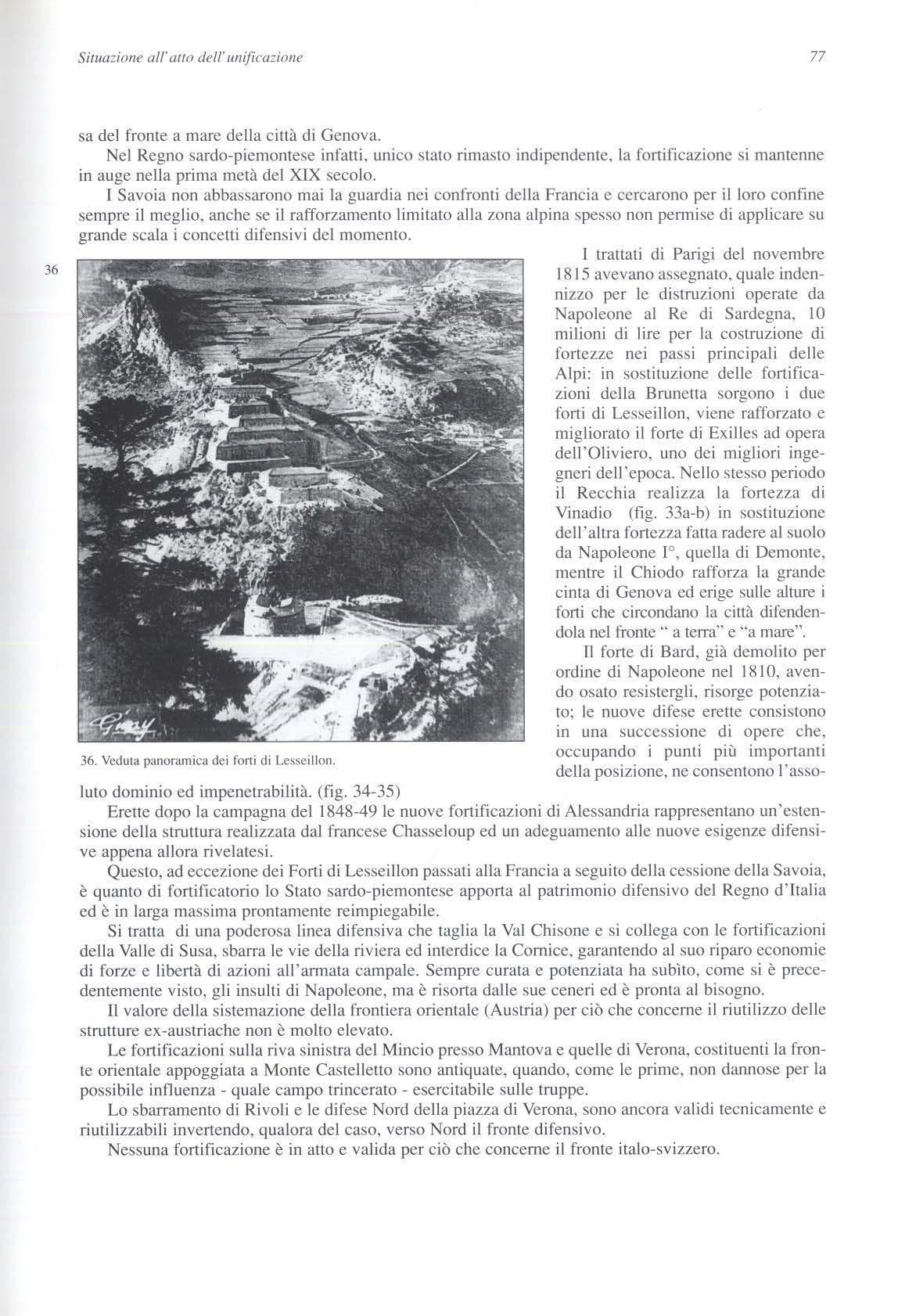

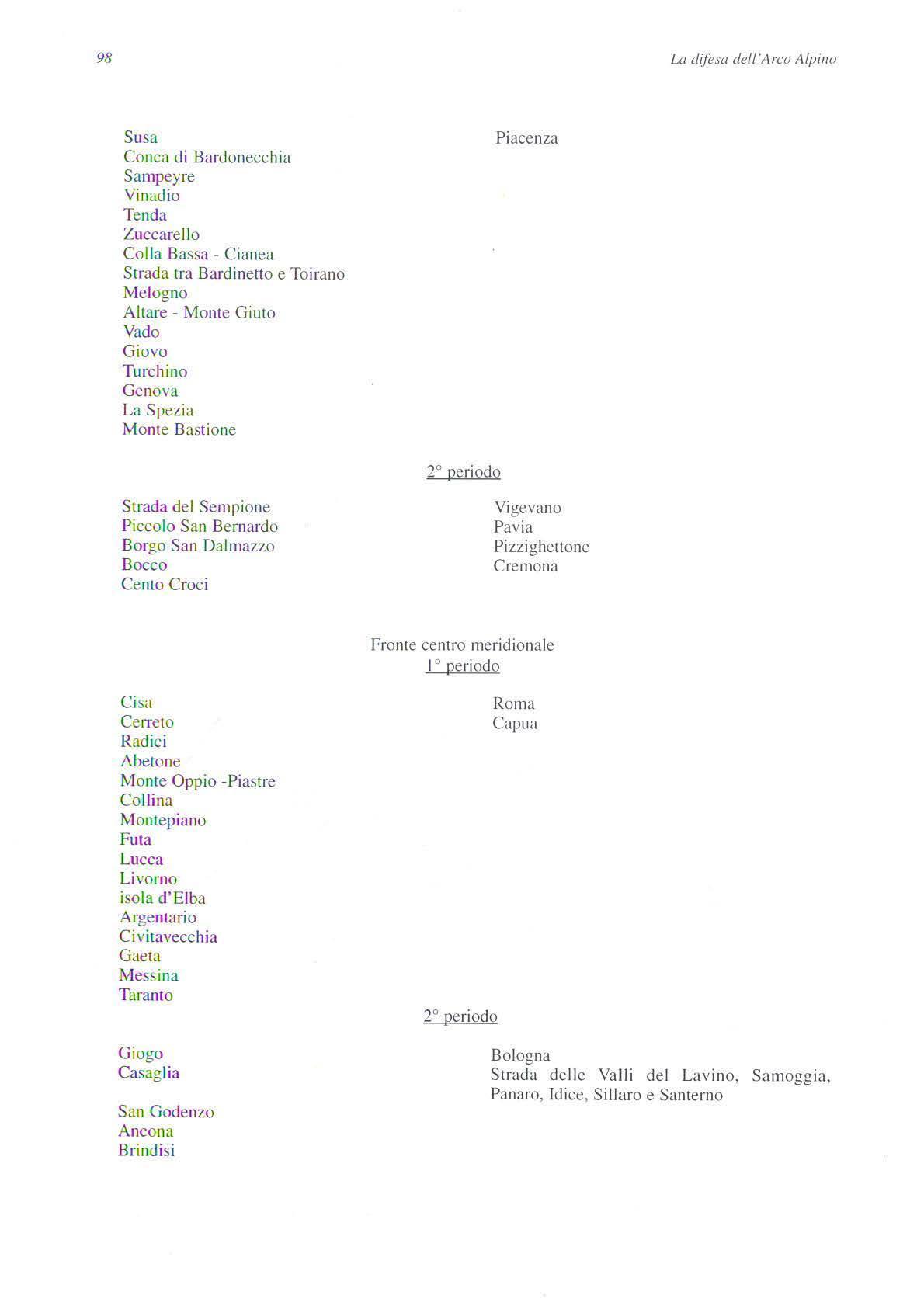

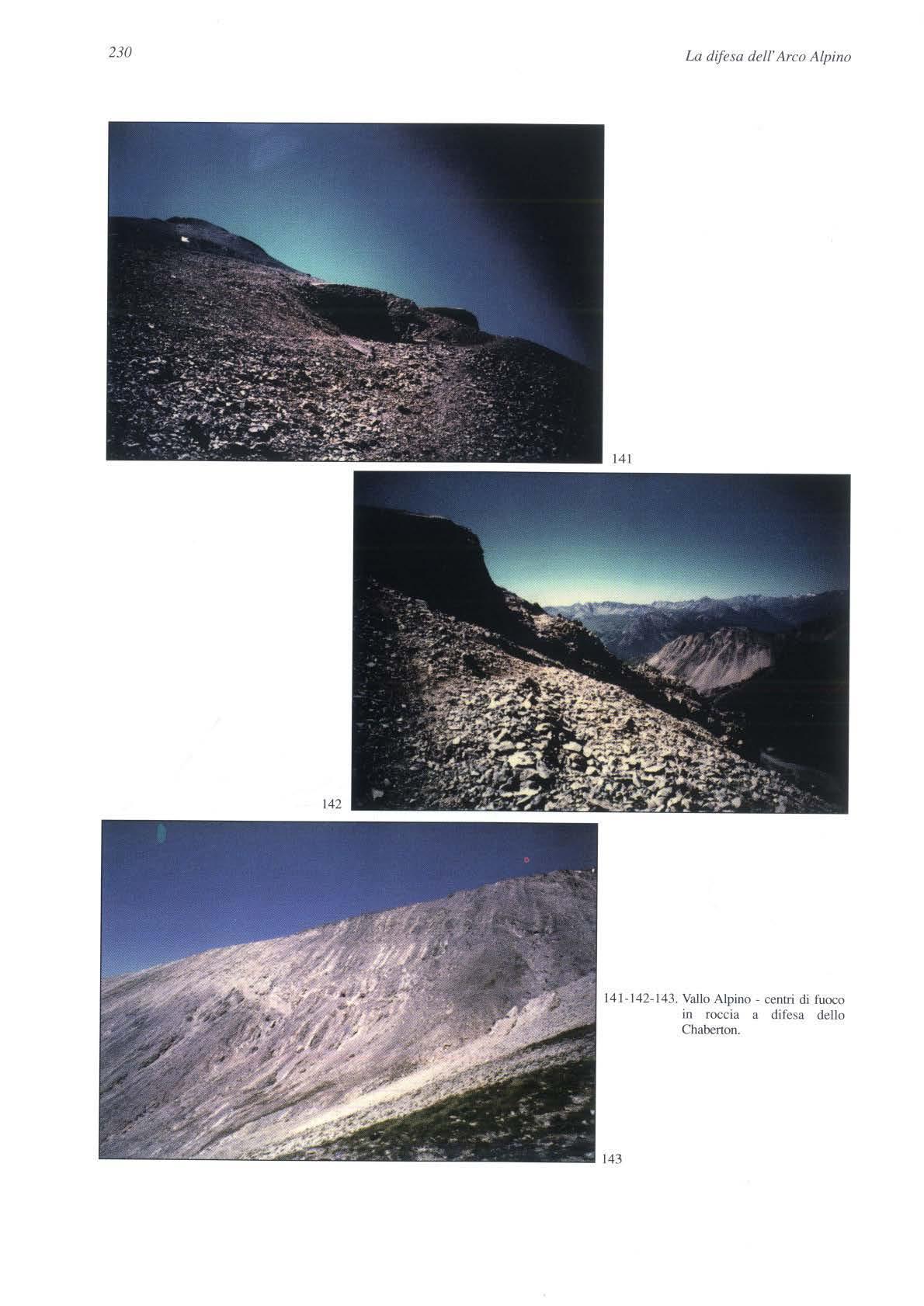

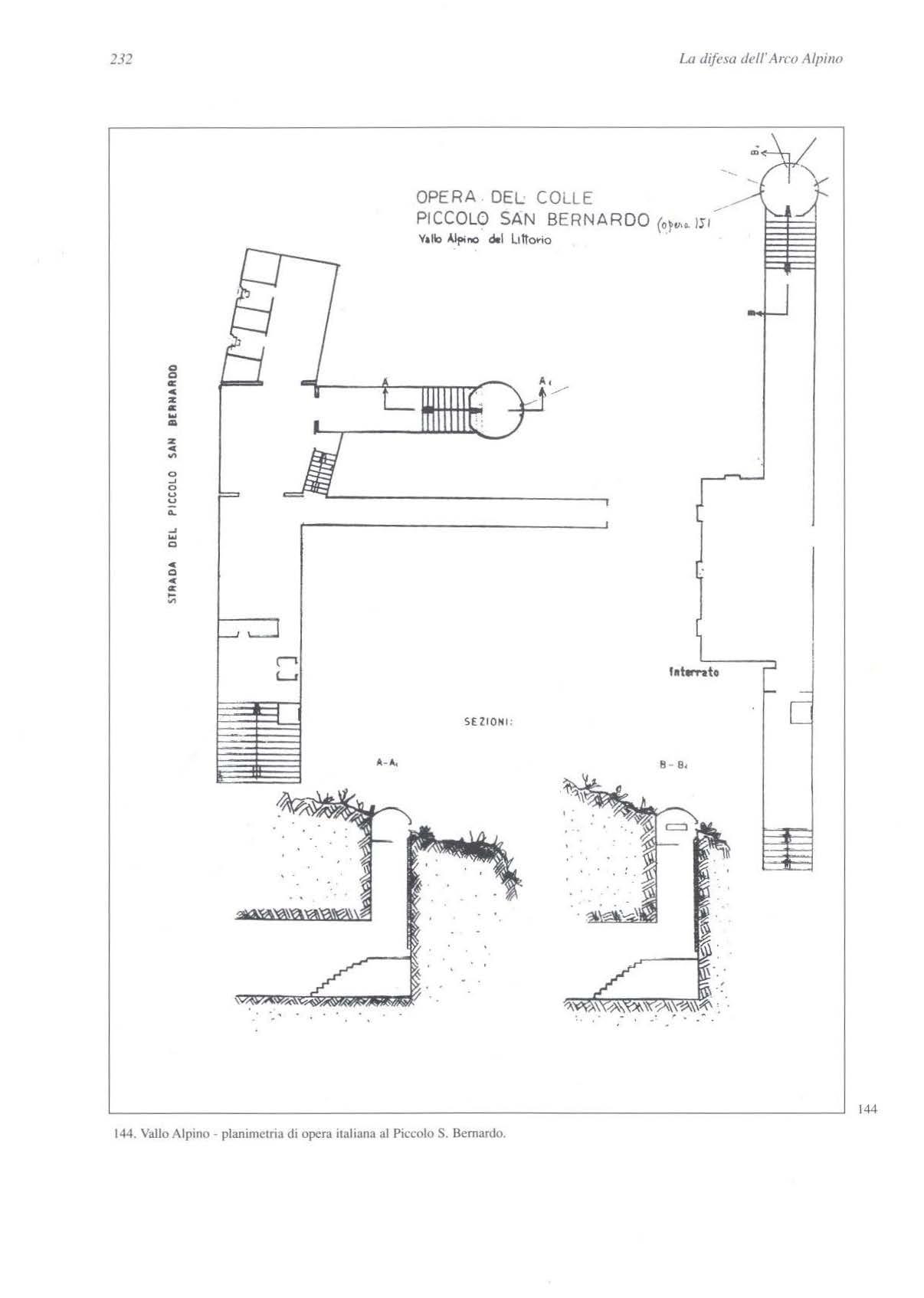

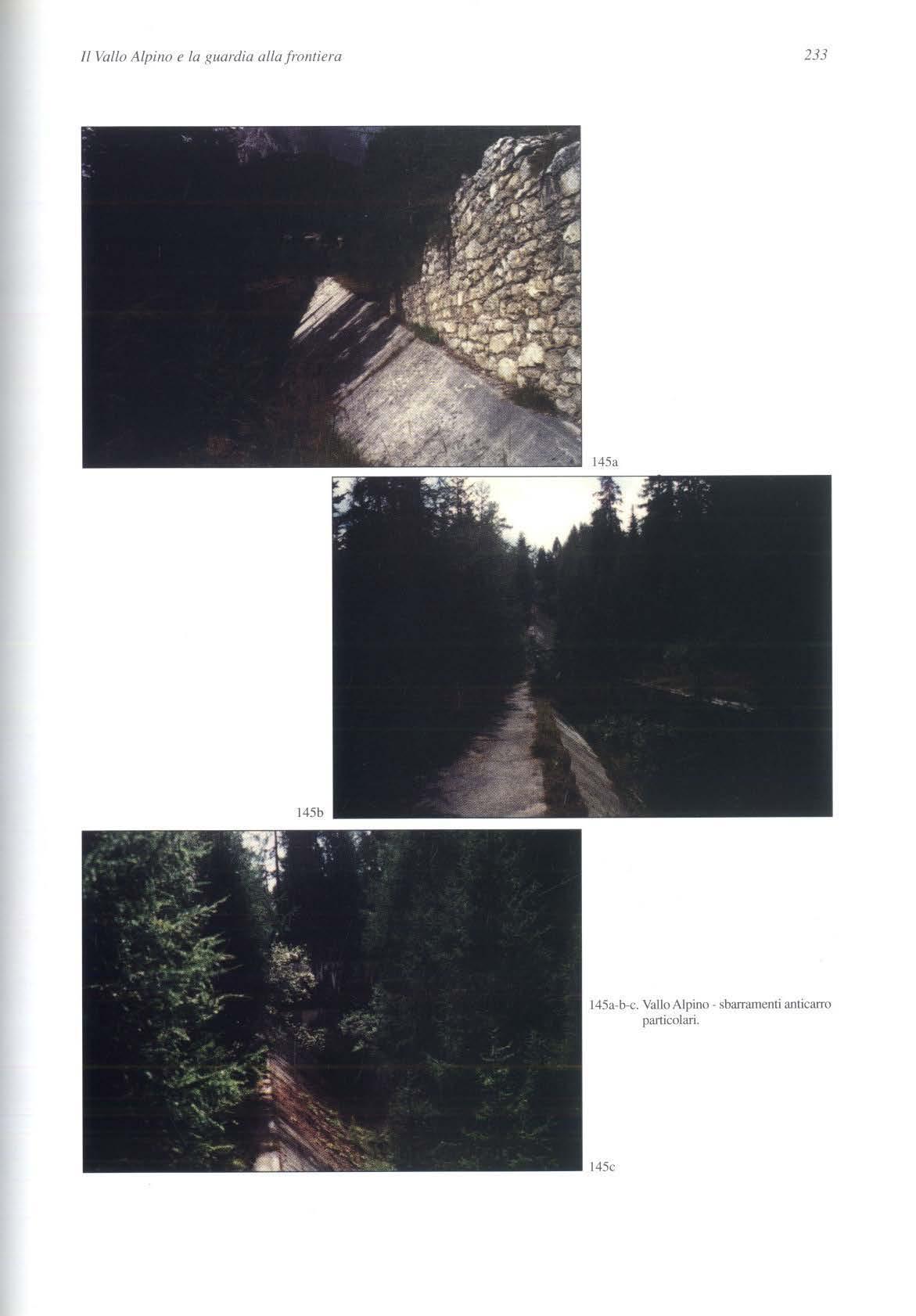

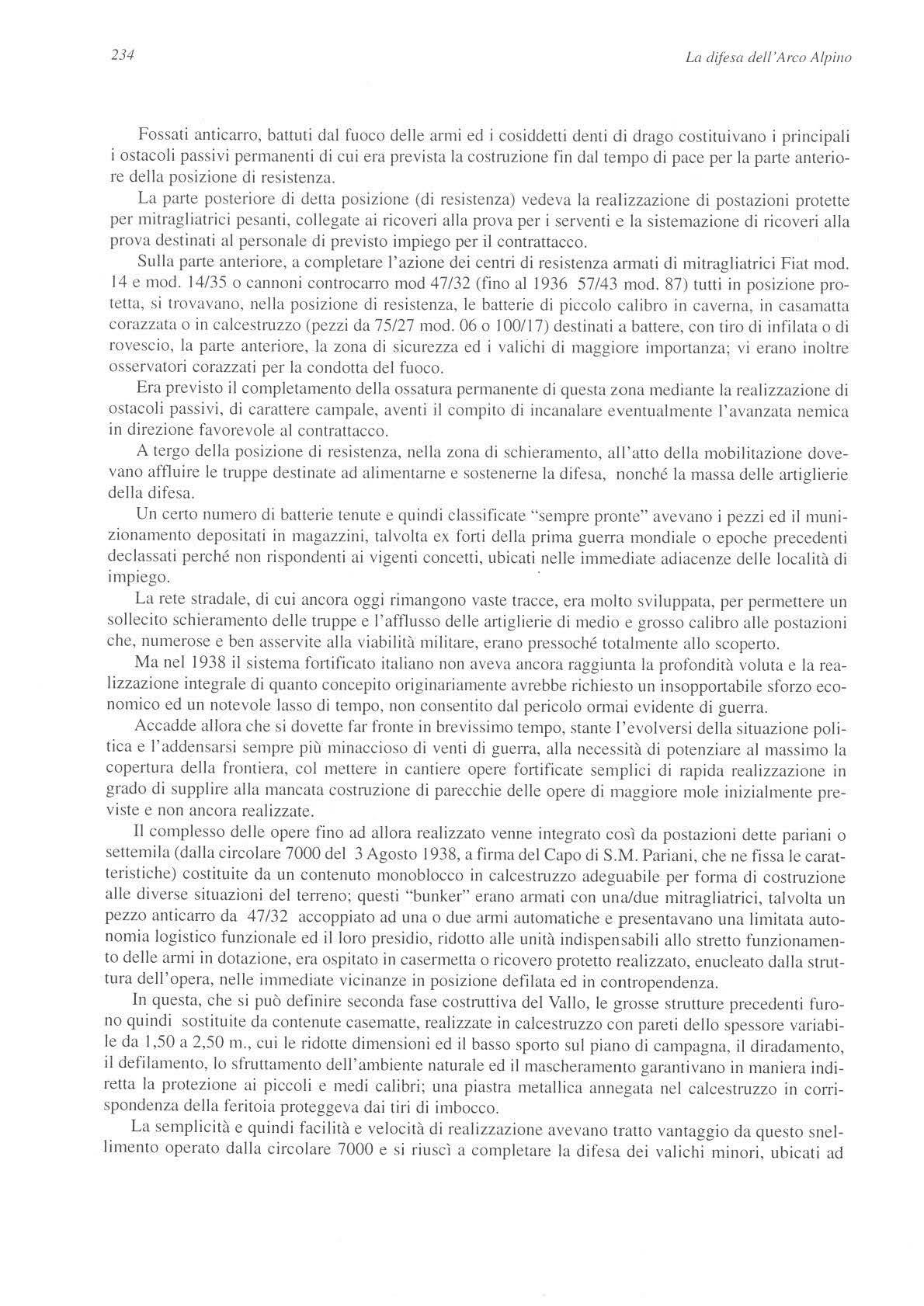

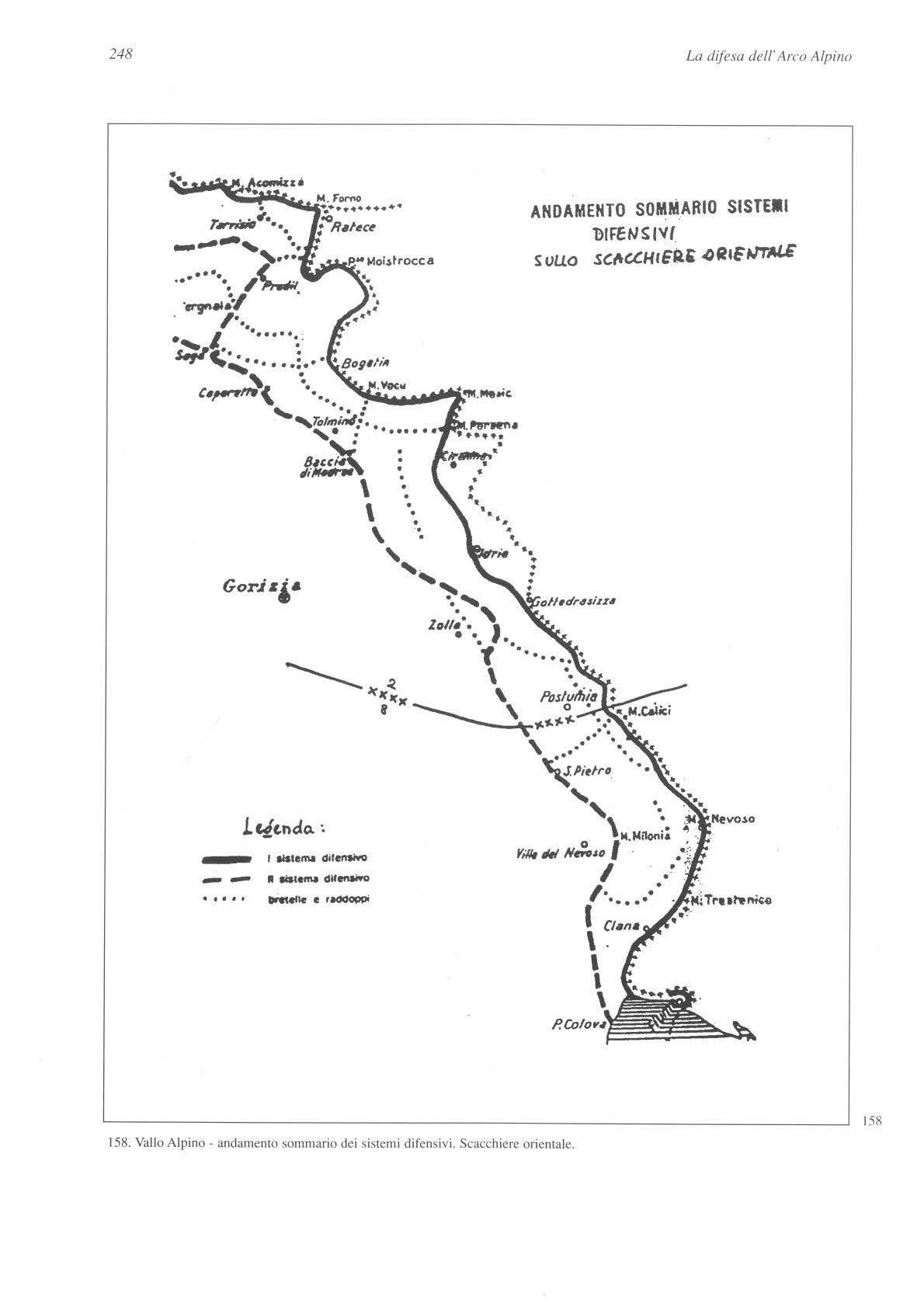

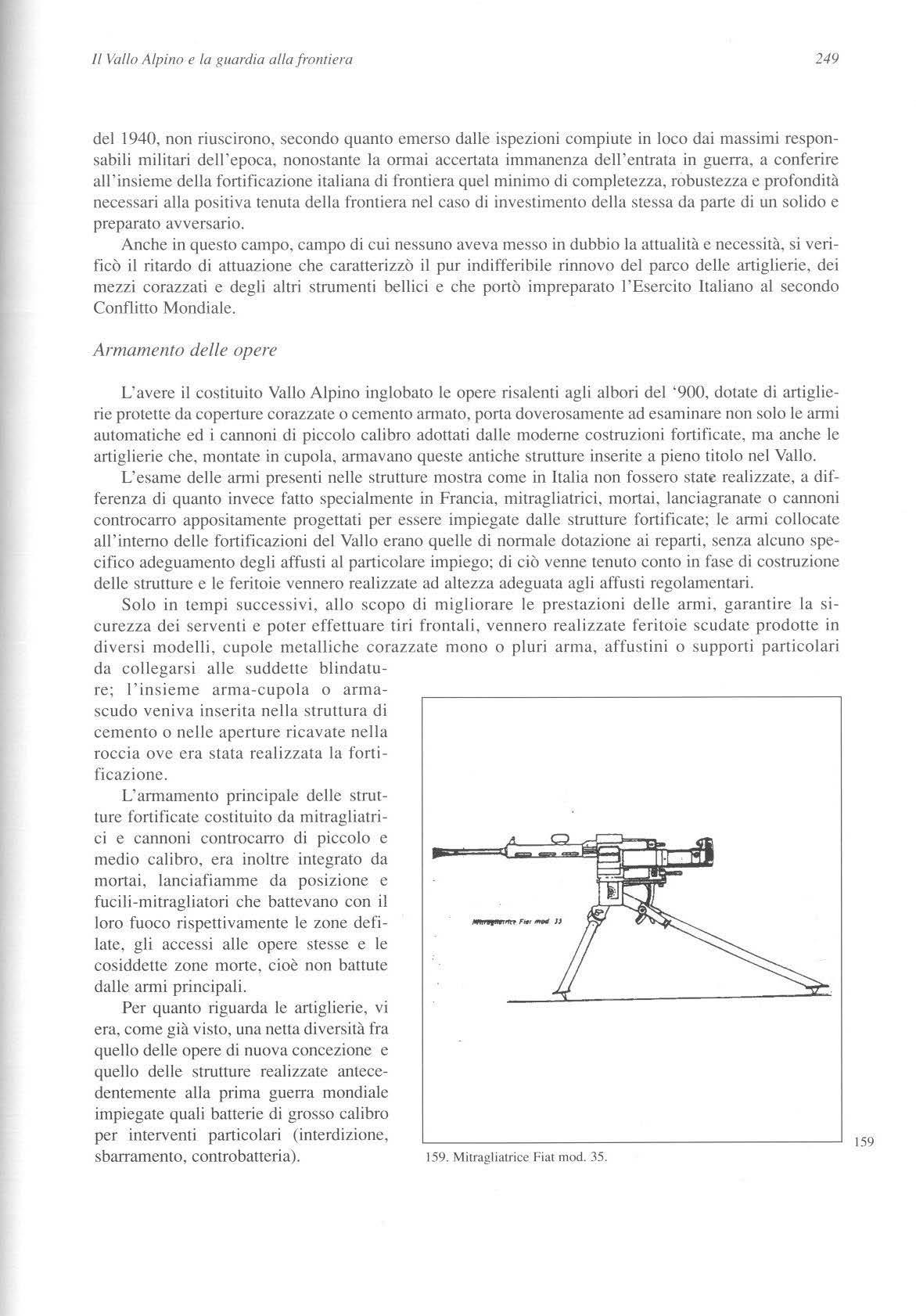

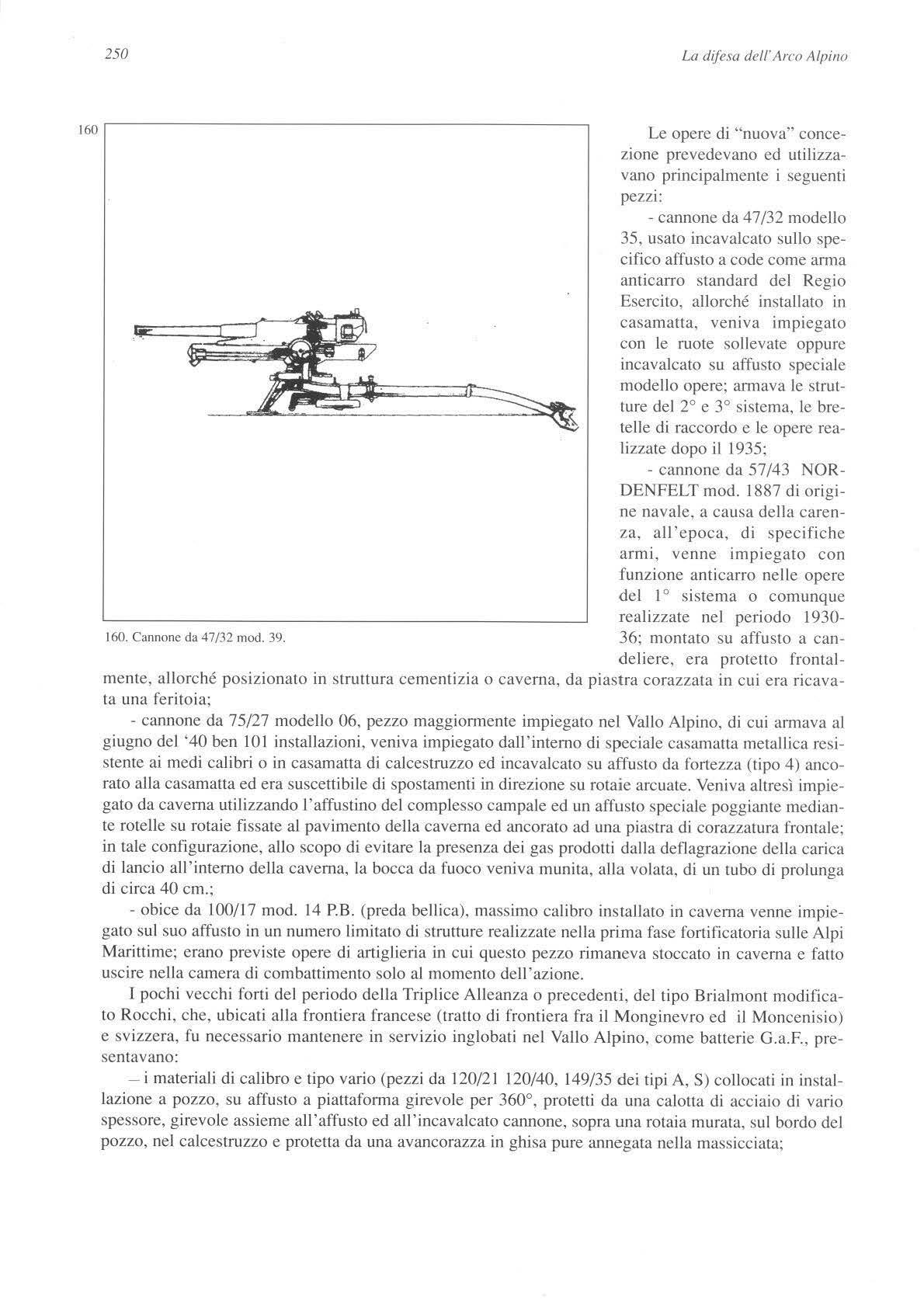

", il lerritorio sv iuero presc111ava. ad ..:ven tu ali nostri avversari. allrc possibili1il per quanto di minore rericolos11i\.