62 minute read

IIICEIICHE COIII'AilAT1VE SUG I.I STRKPTOCOCCHI

poichi· per le mie culture mi son servito del urodo nutritivo peptonizzaro. prepara lo secondo la nota formola e con lo !-.lesso grado di alcalinità indi cato da '"· Lingel:>lleim. È uopo quindi ammellere, ch e dovevano esisLere differenze ru:ll'intima composizione del succo di carne. :>ervito per la preparazione dei nostri brodi, le quali, in parte, aneulleru influito ;;u f diver,;•> aspello delle culture. Se ahbia imporlanza a tal riguardo anche il conten uto di sostanza co ll oidea, •·ome vorrehbt> il llurth. nè voglio negare nè affermare: rrotlo però che le ùrllerenze non sia no da restringersi e:;cfu,Jvamentc a I)Ueste: altre ve ne sa1·anoo a noi ignote.

2°) l n cruanro a111 i s treptococc hi provenienti dalla er1sipela c'è da osservare, contrariamente a quello che sostengono v. Lingels hei1a o J(u rth, che quelli da me studiati, corrispondenti ai nuìner i 6, 7 ed 8, ha n no mostr:llo quu si sellipro piccole co nglomerazioni, meno 1'8 e più il 7, il 11ua le lalvolta si 1\ prese n tato anzi come vero streptococco ronglomerato.

Advertisement

3") l n rigua1·do poi al carattere delle catene contdomerate. indicato dal Kurth co me ,;pecifico del suo streplococco della scarlattina c, m .:e rto qua l modo, anche di quello dell'adenite degli equi ni d1 Schulz, risulta dalle mie vazioni innanzi tutto che questo da me possed u to, l'urrial numero 33. non forma conglomerati, e inoltre che alcu ni altri s trcptoco ccbi, i quali, come bo detto innanzi, non han no nulla a che fare co n la scarlattina. cresco no del tutto tipicamente come co nglorne•·ati. Del res1o lo J\ urlh porla un esempio, che prova come il suo streptococco co nglomerato non ha con,;crvato ·sempre il s no ca •·atLrre principale.

On ultimo, io rig uardo allo elfe tLo sug li animali. v. Lingelsheim dice rhe quanto più uno streptoeocco è virulento liii..EIICUE CO ){ l'ARATIVE ::'Ut.LI :'TREPTOCOC<..lll tanto pt ù è conglomerato (es. il suo Strt•ptoroocus muriinrece risulta che tnlti i miei streptocordt i setiJCJ e quelli, che tali divennero io segui to, intorlti1lano il hro tlo in uno a dne e formano precipitato mnco"o-filamen&oso. eccezio nalmente muco5o-!!r.mnloso. In ollre gli ,;trepto cnt>chi 13 e l ·i-. I(Uando eran o a ncol\t co ngl omera ti. si mostr;n ano poco "irulenti, ladùo,•e, quando .::o n direnut• ,;ettici, han no camuiato hanno cioè intoruidato il hrodo con precipilato mucoso.

Culture in gelatina .

l:l ' inn esli sono stali fatti in ge latina al 5, al IO e anche al t :j %. e sono stati te nuti in temperature co.;lanli di 12".

18° e :r2· C.

Inn anzi tullo c'è da osservare che cogli streptococl'hi non si ha mai uno sviluppo manifesto della cultura sulla su perlid e; si è avuto ben vero abbastanza spes:;o, massime con gel al in a di rece n te preparazione, un limitatissimo sviluppo superfi ciale (p resso a poco cor•·ispondente ad una colonia supediciale su piastre' intorno all'orifizio di entrata dell'ago d'inn esto, ma così tra,-parenle, cosi poco perceuihile ed esteso da do\'e r::i tras curare.

In qua n to poi all'aspetto della cu ltura nella p1·ofonditil dell a si osserva ch'essa è in cencrale t'J > nul osa ai margini e io fondo. e i granuli sono pit't o meno picco li ed omogenei fra loro. Questo aspetto in al cuni casi ven uto a mancare: inttuantochè alcuni strepLococchi si so no sviluppati talvolta in forma di grossi grauuli, come isola ti Ira loro, lungo il canale d' innesto. Tale asp euo si r av uto esc lusivamente con alcuni streptococchi. che o sonp ovvero presentano anche (Jil'!'nle COO).!Iomerazioni, es . i:\. 2, '-· 14a e 2i-. .\.Itri itHece si so no sviluppati molto lentamente e qua,;i sempre come nastri esilissimi. a }!ranuli molto fini; tali , 0110 ad e:;. 36. 2i, 31,32 ecc. . I nlì tah·olta l'aspeuo nas tri forme odi fica, inquJnLochl' la ctt!Lura emeue barbe, come pi ccoli ciull"eui dt pe li, per lo più molto rurte negli stre[JtOcoeclti br·e''' e nei lunghi; e:'se talvolta sono talmente nr igogliose da mordare l'a :;peuo delle cultnre del antracis e del w!Jtilis. Nes una importanza si può annellere allo sviluppo di !Jueste bar·he: esse, come ho avnto a connncermi, sun dov ute ad nn leggiero rammollimento della ••elatina , e si sviluppano quando le culture sono a temperature tt·oppo alte o meglio, chE' non si mant en1•o no costantemente basse. "

Di maggiore interes se sono alcune altre dtiTerenze, che possono stabilir·e fra !{li ·treptococch i, mediante le cultnrl' in ge latina.

Esse ricruardano · Jo Il \' · d' :: . n . · . tmt!e l temperatura. al 1fLWie (• lo sv1luppo dr cia:;cuno streptncvcco;- 2° Il tnodo d1 comportarsi ri s petto alla }!elatina, cioè la proprietà di formare o no fe e t' 1 l b' . . 11 t. we a l 1ano potl3re peptooizzante ,;ulla gelatma: 111 !l luo;!o la pr·oprieta, che hanno alcuni t! i formare pigmenti.

Quanto al limite di temp era tura ho osi\ervato. che, in ,.:enerale streptoco 1 · · ,., cc li o non crescono o male in sotto di 1'2° C: alcuni, e:;. i l!l, .tt'i ere .. non crescono bene neanche a temperature infeno.ri a 18° t:, t'd alt_ri infin e. e,. i l O e 32. richie tlevano per svtl uppar st temperature supe ri ori a c.

Per altro tntendo dare molta importanzn a que-

RICEI\CIIE -.t;GU STIIEl'TOCOCCRI 6i7

IlO t::\1 attere; inqnaulOCJtt> IO !\teSSO ho potUtO convincermi, eh'e,, o non ,;i conserva per lun)!o tempo. Lo Streptor.ito di Schollaliu s nd es . cioè il i\. 33. che 10 sul princtpio, quando t'h o ri cevu to, cre,ceva solo all alta temper·atura. per mezzo di succes-.i\'i innesti, ripetuti a di:;tanze da l a :i 1-!iorni. ha ::rqu istato la proprietil di svilupparsi anche a C.; parimenti I O. O'a\tra parte qui riportare anche due di streptococchi , cioi• 3 e :n, i qu.1li, quaodo furont> certamente crescevano nd alta temp eratura; ml3otre in seguito si liOno sviluppati bene solo a h 1sse temperature. Per non dare tt·oppa Importanza a qne, to fatto po:'-.O ttUi rifel'irmi alle esperienze di Kruse e Pan ,ini. i qual i oltre ad avere constatato che i diploeo•·clti, isolati da diverse pulmooiti, bencltt• concordino fra loro 10 tutti gli altri cara tteri, possono richiedere per In sviluppo temperature. hann o anche dimo<:trato che. per per mezzo della coltivazione prolungata. que,;to limite inferiore di sviluppo pel Ditllocnccns 1ml'llmoniae pnè1 di molto r:;i.

( ome dalla Talt. l, anche in quel gruppo abbastanza naturale. degli stt·eptO!'Occlri brevi cioi•. si possouo a,·ere tutte le gradazioni, cioè alcuni che crescono, altrt che non crescono a hassa temperaturu.

l n•·he le !li altri autori pal'lano in favore di qu:toto .;opra ho detto: cos i lo dice che lo streptoeo.·c.o dell'adenite degli equini non cresce a bassa temperatura, e le mie os:.en azioni confermano ciò; laddove Sand e ed enclte l lols dicono che l'hanno visto crescere. l o mi :;ono fermato un po' s11 r1uest:1 quistio11e del limite d1 tem· perntu ra necessario per lo s 1·iluppo degli streptoco cchi. dal pt>rcltè il 1\u rth p pl suo ha voluto stabili re come un cnrallere eli 'u mmo valore la non crescenza una hassa temperatura.

Vn ca r1ttere eli prima importanza di quasi tul!i gli slrt·pLococchi c la mancanza del potere pep tonizzanle. Sono ,Lat i però descritti sLreptocordti, che hauoo la proprietù di fondere !.1 gelatina; tali sono lo Streptocorrus ,.,,[j gr·ac!lls clell'Escherich e lo Streplococcus dt>l Hahes. lo ne hu rice\uto uno. is<'lato da Sant'elice nelln pohet·e ùi stanza, cioc il ;JH. un o slreptococco a curll' catene, cht: intorhitla il hroùo. coagula il latte e non 111i ,i i· mostrato virulentn ne per conigli, nè pel' wpi: e:cho fondt' la gelatina rapidament e e completa mente, come il Finkl er

\ lcuni altri st rcp tococclti so no stati descritti. che non hanno nn potere peplooizlante molto forte. ma debole. Cos 1

P· es. il Mannab org ne ha isolato tino nellt' urine di un inllivitloo all'ello da morbo ncuto di BrigL. lnoltre "· Lin gebl 11•1ru ha ra cco lto un certo num ero di streptococehi corti. che fondono molLo loutnmen te la gelatina . io modo da ri soltanw tut piccolo acl 1mbuto, dovuto all'evaporaw111 e lir[u1da: ora parecchi fra i miei ·hi rormpo ndo no tulli i l'i7uard1 a questi di Y. heim; però 111 uno :;olo, che cotTisponùe al S. 36, hn !J<.• Into constatare un eerto potere peplo oizzanle. anche inco,rante. gli altri irtv<'ee non hanno fuso ( 1)

In qnanto alla propriela. rhe han no parecchi streptur. urclll eli furmnre pigmenti. uc dirò specialmente ir1 altro c 1pi-

RI CERCHE COMPARATIVE sur.u STRFI'TOCOCCIII (iHl tolu. l mporla <j ui ril evare che ben pochi sono stati quelli. i quali, neanche iu vecch issime culture, hanno alc.un pot ert: cromogeno . e fra questi sono rla annov!'rare i miei dell 'eresipell', cioè i 6, 7 e 8. / 1lncchi-cultnre. In J,!ene ral e le colonie slreplol'occhi sull t> piastre di gelatina appariscono come punti rini uiancl11: sono piu o meno rotond e, d'un colorito (io alcu ni rossastro). che in vecchieculturedi viene hanno lioamente granuloso, talvolta rad1olato, e t'nntorno netto; quamlo raggiungono la suporlicìe, si allargano limitatamente di essa in forma di gocdoli ne opalinP, mollo trasparenti .

Non è stabili re so tto talt·iguanlo clin·erenze l'l'l'le; esse polrehbero sempli cemente r itlettere la dellt> coloni e, il che sta in rapporto con (1uanto ho :;:ii1 dello t·i rca l'aspello delle l'llllure in tubi di ;telatina: grannli lin1 t•orrispood ono a piccole co loni e poco densP r viceversa. Ora r1ù d1peodc in parte dallo più o meno rapido f> ri!.!O· di guisa che se p. e. le piccole colonie sono molto rra loro e ::i osservan o dopo parrcchi g1ornì. si presenteranno come grandi colonie.

Quanto al contorno dP.Jle colo ni e. SC OS:-err,l a r•lrte ioj!faD dlmt>nlo, esso apparisce non piu reglllare ma dentrllico, ma solo nelle colo niE\ su pel'li ciali. si reùono ca tene rli staccarsi cl alla periferia della colon n.

Culture su a.g &r .

(.t) In St'.l{Uito. nollo 'llldiu •Iella ofbonteria e olelf' epat1eo, rnllu l n E.gotlo nl cloU. Kruse, abhiamo a1 ulo occasione d'boiari' dali•• strertocorchi, o·he ra<somigliavano iu tutto ,, 1wr tutto a fJUOStl <h•sel'llll Ila v. Inoltre tlal pus di asce>so epatiro 111111 sll'l•f'· t••cocro lungo, rtolntu tll rn•t•rlet.n piogene, il quale ronde ton lamentr la lnliua.

L'agar i• stato preparato nella pt·oporzione dell' 1.:.> "t »· cnn n st• nza ag:,:iunta di glicerina Talvolta questo terreno u i eultn ra per condizioni, che rdl'annlisi. ha mostrato (li'Opl·iclil battericide.

RICEitCOE CO XPAIIATIVK SUGLI STRKPTOCOt:(.HI

Pochi ssim a importanza hanno ques te cultur·e in quanto alla possibi lità di s tabil ire diiTerooze fra gli s tt·eptococr.hi. l o ri guardo all'aspello, esse posso no presentarsi od in forma di un o s trato so tt ili ssi mo di t!Occio li ne molto picrole presso a poco con ll oenli. come un p olviscolo. es. i .'\. 19, 30 . .2 1, zio. 26. :n. 3 1.37 e 30 . io mod o da rassomi t!liarsi molto al Uiplococcus pneumnniat'; ovvero a goccioline più gl'asse e non con tine n ti . como i N. 9- ·13, o infin e :1 gol:tio le bianco-grigio appiattite e de l diametro dì O. !j l mm.• rome il 1:j_ Quest'aspelto però 'n sog;.:e uo a notevoli vanaz10ni d ipende nti 10 massima par te dallo stato d1 :;erchezzn òPII'ngar e dalla qunnlìtà della semina, di g ni ila che co n un agar moltu secco ed un aLbon dante mater·iale d'innesto è pos.;ibrle avere cultu re di aspetto simi le a quello dei N. IH, 30 , 2 1 ecc. anche coi N. 0- 13; e viceve rsa con un ngar fresco e sca rso maleriale d'innesto, come tah·olla inn es tando 1 tub i direttamente col sangne deg l i an imali morti , è averP coi l\. fl-13 colonie del dia metro perfino di l rum. o talment e con flu enti fra loro dn formare un a p·t tin a llianraslra, umida, larga 3-iJ mm. , ltutgo il sol co la sciato dall'a !Io di inn es to . Quest'aspetto si è mos trato abbastanza frequ en te c·oi 36 e !38.

Un'altra pnrticolnri tit può rilevarsi nel liq uido di condensazione, il qu nl e riproduce in picco lo s pazio t'aratteri g-iù rilevati per le culture in hrodo non solo ctrca l'inlorbidarn ento, ma anche cirea le propri et it cromo;.teHC de l dep o:;ito. d i cui tratterò specialmente in a ltro capito;o. Plncthi-cnltm·r. L' agar si presta molto mel.{lio rlrlla tina. tJliUil tiO si vogliono ottenere culture pinne; principalmente perdtì• cnn l'aiuto dell'alta temperaLUra. falla Pccezione dei N. :3 e 37, si è av uto sempre un più rapido sviluppo degli s treptococch i.

Conformemente a ciò le colo nt e a pari la di tempo gonu dimen:;ioni più r h e in gelatina; naltll'alrneute sotto tal r iguard o anche qni innuisrono molto le 'tec;se ,•o ndiz ion • . inn .tllzt rilevate per le 1' ult ure in tubi ù1 agat·. La forma rotond a i· piuttosto rara a ti irli'Olllrarsi; più fre• luentemen te lP roloniP forrna rorr.hoi la lP o conia ta. l n quanto al con torno e al colorito. va lga lo ste:'so che ho eletto per· le coloni e i11 gelat ina. Taho lt a ro n alc nn i s tr rp tococch i a lunghe c'atene ho c·olonte snperlkiali dt1·. ad un più for tt• ingrandime nto, van si cornpo,l«' di lunl-(lte ca tPne di eo•·chi fra loro. ripr otluc·emlo presso a poco. ;1 NLJ!lH M l'd•lwte del bacill o tlell ' a nt mce. Del resto non mi è riu scito ,Ji r ilc· vare nea nclto coprendo le ro loni e co n una lastrina ed mecltanlP ltt lente ati irnmeriion e (vedi a t.tl riguardo il mio hH1ro Std 11(0 tt .llt!ssa rt a. .\ nnn I X\1 1. 9.i. di que,to

Culture su pa.tate e i n gelatina di patate .

Lo svilupp o tle.tdi ..treptoco•···hi della ... uppurazione t' dell'eresipela su patate talvolta fu ll •l,.(a t o. tal'allra fu ...o; eo.;.ì lo s•·opr·itot·e dello Str. •'I'!J·H!J''lntis indicò ,·omf' nn Cat".t ttere di mi crorgani :; mo la su patate. l'iù tardi v. Lin gels heim ha voluto una regola, affe rmando ehe gli st1·eptocor'fiti lnng!ti (pyO!JI'ftl'.\ od •·rysiJifulli s) o non -;i ,;viluppano o podti.-simo sulle patate, ricever-a hrl'fl ' i cresco no moltn hrn1• form.utùo nna patina facilmente

Le mie culture su palale erano preparate da fresc he r ·rlsu su p crlicie di agar: rrano quindi ten ute alm e no per due

RICERCHE COMI'AiiATIVE !'<Ut:l.l ::nKEl'TOt.:OCCHI

;.(IOI'nl nella :;tufa a :l/0 r... e poi per altri die ci giorni lf'lmperatura amhiNlle . Ho notaio quanto appres.;o: ùel pari han presentato uno "'il uppo relativamente l'i1:>, 1/. l e20 e tutti i \l rulent i. anz1 fra il 9 è quello che si i.· svi lupparo sewpre meglio f' p1ù rllpldamentc di lutti gli altri streptococchi. a· l)ualcuno dei cromogeoi. il 9. ha mostrato spe•so una tinta rossastra o na tinta leggermente giallella si e avuta una volta col 22.

1• Ad eccezione dei N. ?, 7, 13. 23, 25, :n P :n. ;.tli a liri più o meno lentamente sono :utti cresciut i: più rigogliosi in general e si moslr:ui gli :;t reptococcltl ln·rri.

:2° Fra i bl't•ri ti 30 e il :18 hanno u:1a tinta brunastra. mentre gli altri bianco o hianco-l{rigi ...

4• Le mie tre eresipele o non sono cresciute o dopo parecchi g iorni .hanno mostrato un sviluppo solln for·ma di granulini bianchi, tli5semi nati lun )!o le strr e d'ione,to. Or. poiché il Fehlei:'en dice che l'eresipela bene ,.n patate, non vorrei da r troppa importanza a tal reperto. pel quale pnò concort·ere ancl te qni. come pel B. ilei tifo, la tfualitil delle patate.

:-;• l n alrnne cultore. le ptù come il !l. le strie di sviluppo, ri levate e si son mostrate rircondate da un alone uianco di 1- 1.:; mm. di lar)!hezza : anche 10 t[uest& 1 preparati fatti mi hanno mo :-trato presenza di cocchi.

6° Infine " U patate gli streptococclti si mo.;trano in generale a corte catene, spe:;so i cocchi si vedono d1sposti a gruppi di I]_Ualii'O, co me una merismopedia, e si osservano frequentemente forme invol uti\'e.

L: n r·isoltato presso a poco conisponòente a quello innanzi riportnto ho ollenulo meJiantc ruiLure per inlissione 1ll !fC'-

R!CERCIIE t.;O HPAI!ATIVE Sl'f:L( STRRPTOCOCClll G:;:l latina di patate, preparata,. secondo il metodo di lloltt. An che qui gli streplococch i dell'eresipela non si sono afTallo tv 11uppati: ma non sono stnti gli unici. Dei brevi han mostrato un rigogliosis:\imo s\ tluppo solo quelli provenienti dalle feci, e di questi il 29 ha fallo assumere alla gelatina una t inta aztnrrognola nello strato supedicialc. Llruoa nel mez1.o. Infi ne è da notare che anche i più virulenti si sono svil uppati Llen e in f(Uesto terreno di cultura. confol·memente alla loro crPscenza !'Il patate.

Culture nei sieri .

Ho coltivato i miei streplococrlti in siero di conig lio , in siero di bue e in siero umnno. pre::o da un d'idropeastite.

ln generale io non ho potuto confermn re quant o affer ma "· Lingelsheim, che ciol' bre,•i nel siero di bue si s viluppano rome strcptococchi lunghi e che quello dell 'eresipela Yi cresce bene.

Tuili i miei streptococclti sia nel siero di hue che nel siero um auo i -;ono S\'il upp:lLi pochi:-simo , talchè per poter t•il evnre i caralleri micro:'lcopici ho dovutCI preparati dal deposito. Epperò ho constatato. che gli streptococchi brev, vi forman o lutti corte ca teuc, anzi la maggior parte di quelli vi si svil u ppano del pari come certi streptoeoccht.

E possibile che, moltiplica ndo gli esperimPnli con sieri pro ven ienti da diversi individui. io qualcuno l'orse si sarebb e avuto uno svi luppo r1goglio,.;o degli : ciò a lmen o deve ammettersi in seg nito a quello che bo osserYftto !>perimentando con sieri eli ''ari coni gli. \ vuto riguardo nrCEI\CII F. CO\J PARATI VE >;TREPTOCOC:CFII a la facilitit con cui Lpiesto siero poterasi raccoglier·e in JahoratoJ·io, a seco nda 58 ne presentava il bisogno. si capisce co me molto ttrievole disporre per uno espenmento di sieri appartenenti a diversi individui : lo non era possihile :11\ facile col siero di bue, ni· col sit>I'O umano. lu c·onclnsiont•, studiando con mezzi di coltura, che pre..entanu prop1·ietit co:;i poco C•lstaoti in riguardo alli) ,viluppo degli o;treptococdti. non ì· formulare alcuna legge.

\ dunque pel siero di coniglio ho constatato, come p111 particolarmente dirò trattando l'argomento dell' immunita. che. secondo i divet':ìl indiVIdui cui il stero appartiene, lo stesso streptococco talvolta si "v iluppa, tal'altra non ,j luppa all'allo; inoltre che Yana il ri:'ullato a seconda la qnantilìt del materiale che s'innesta, cioè ->i ha tant o pitt facilmente lo per· quanto più abbo ndante è il materiale tl'innesto. r dnti ripot·tati nella Tab. I si sono ottenuti tuili rnnestando grandi quantità.

In rapporto allo sviluppo, bisogna pur notare l'inlluen za. che po!\sono avere su ùi es"n i trattamenti, cui si sottopone il siero dopo che è stato raccolto dall'animale. sia ehe eonservi per· un tempo più o meno a bassa Lemperatura o a tempemtura più elevata. 37"-39", !'ia che previamenle "i 'lerilizzi per parecc hie volte a 55" C, come si fa pel Ili hue.

IH CERLfiE l..Olll'ARATl VE i:>UUl STitEI'TOLOCLHI Culture in latte .

Anche qui il materiale d'innesto é :;talo pre:-o da fresche cultu re su a.!ar, e i tnl>i innestati :-ono :.tali tenuti per 1:) giorn i e tah nlla anche piu nella :-tufa a 37" C. Qu:rndo Il latte non si é ho verili cato . mediante su dr agar. se era ouenuto sviluppo dello slrt>plol'Oc cn inne...t.•:o: quando invece il latte si è coagu lato, mediante pinslre c preparati. mi sono accertato della purezza dell a cullurrt .

l ri su ltati non :-;ono :;tali sempre gli stessi: l' er a lruni si sono manteuuti costnnti, vale a dire o hau no st•mpre roaj.tul ato il falle , OHero non hanno mai coaHuhtto: per altt•i inr ece <., stato vario. Di questi, alc uni dapprima coagulavano e poi non hanno più coagulato. viceversa altri. Questo r·i-.ultalo vario dimostra come con la coltivazione in te r reni artifi ciali. pe1· .,uccessi,·e e molteplici carnl• iare i caralteri. E. che ciò nou sia dovuto a diversit<t nella composizione del latte, lo prova il fallo che. nelle cultur·e in serie. uui hanno <lato r isultati diame tralm en te opposti a!(li altri. e dirersi da qu elli dati nelle prime culture in i:erie. Lo :-lesso fatto ehl>ero a con statare Kruse e l'an;;ini pPl /J i]1lororru <; ]Htt-'11 montai'.

\'edtamo ora. se. ;;oLio tal riguardo, alctJOi mostrano

1°) Gli streplococchi costantemente hrevt hanno sempre coa).{ula to. alcuni, 29 e 38, rapidame n te, altri 30 e 36, lentamenlt>; di quelli. che sta nn o nel mezzo frai brevi ed i lunghi. 2o 37 e :1 1 hanno coagulato, menlrr 2H. che

RICERC HE CO)IPARATI\'E "UGLI STREPTOCOCCRI pilt frequentemente a ralene, non ha gulato;

2°) Dei tre streptococchi dell'eresipeln uno solo, il 7, cioè quello che si è mo$Lr·ato più vir·ulento. Ira ,:oaguluto più o meno lentamente;

3") Uri piogeni tre non hanno Cliagulato ed uno, il che d.lpfJrimn neanche coaguhva. in seguito ha ripetutamente coagulato, sehbeoe con certa lentezza;

4.'') Lo streptococco dell'osteomielite, il :). che òapprima non coagulava, in seguito ha lentamente coa).!ulato; :) 0 ) negli streptococchi. da pulmonit·. alcu ni. cioè l 'i. t 8 e non hanno mai coagulato, allrr . cioè t H. hanno sempre coagulato e alt ri. 22 e :23. dapprima e poi non ltanno pit'r coagulato: infine il per due gen erazioni di seguito ha perduto il potere di coagulare, e poi lo ha lentamente riacquistato. Come vedesi. i risultati, sopratulto per questi streptococchi provenienti da pulmoniti. sono 'Lati ahbastanza discrepanti ed incostauti ;

6") Di quelli provenienti 1lalla difterite il 1:) ha lenl<Hnente coagulato; t:ome ho potuto constatare. saggia ndo solle carte reauive fu ·o. qne,;t intorbidamento i· do,•uto a proced dr acidilì caz1one; di rauo tanto pi ì1 esso era nltre uanto piu acido era dirennto J'ugar. Potere oromogene .

7") t vil'tllen ti ss imi non hanno coag ulalo.timo I'isultato è diametralmente opposto a quellu Q!lennto da 1\ ru:'P P Pans in i col Diplowccus pnmmoniae. Agar con zucchero . .

Per cer·ca re di stabilit·e il più che era possibil e dill'erenze fra gli streptococchi da me st udiati li ho co ltivati . med1ante innesti per· infissione, an che in agar· co n aggiunta di zuccLero di latte o di uva al 2 •,•. - in queste culture ho notato alcuno sviluppo di gas.

Rll.ERCHE Ct)'II'AR.HI\ E .;;Jb Il STRt::PTOCOCI Hl con glucosio ho rilevato un carattere. che mi sembra degno di nota . - Tulli streptocoechi vi si sono bene ma mentre una gran parte ha la.;r ial() lim• • • • " 1 9 90 ·>l) 30 pido il ter reno di ••ttltura. altn. t è , . . ...... ' . '. · !l6 e 31:>, lo hann o notevolmente imorhidato. ed altrt tnhne. 96. :2S e 13a, lo hanno poco 1ntorbidato.

Risulta quindr da ciò che tutti gli rorti intor bidano notevolmente l'aga r co n glucosio, e clte inoltre un inlor bidamento, pedino molto può ;t rdr e ron al cune variet ir assai virulente.

È propr ie tà di alcuni dei miei dt a:-,; umere hen per temp o ( 1-3 giorni) in cu llure nna pronun ciai a colorazi one , l'Ire \'a ria dal giallo-o?'IOW al al giallast·l'o lino ul 1'osso-san!!tLi!JnU. Questa rolorazione molto evidente nelle culture in nel deposito che si raccoulie in fondo delle cultnr·e in Llrodo, nel littnido di ,., condt> nsazione delle cullllre su agar, talvolta i• spirrntissi ma an che nelle wltnre su patate.

Lun){o l'innesto delle culture su agar o su $-!elatina inclinata t.de colorazione nou si neanche 1lopo lunghissimo tempo; talvolta però, là dove la coltura si t> più radden-.ata, si mostra appena appena un a leg).!iera tinta J.(talla:;tra.

Brl pari sn le colonie giammai mostrano al cun a colorazione: ladòove fra le profonde o;e ne trovano

RICEIIVJI& l:O'II'.AR \II\'E SUt:LI STIIE1'10COCCIII eli quelle ··Ile, al mu·roscopio. IUIJstrano una grigto-ru,sa:-tra erl allre e gl'innesti io gelatina, lalli dane une e rlalle altre, rìseduivamente sottu le \'.o rie gradazioni del rosso inn:mz1 1ndicatl•. ,, \"t'lo lliancltc. Tali d1fl'erenz.. dr llnt.r nelle cult u re su piastrP ,nnu tanto pin marcate per tjuaotu pur 1are E' •juindi più gr•._:;e sono le colonie. I noltre è eh notare clte sonl"i anPIJi dr ··ongmnzione fr:. le unP e le altre. raiP a dire colonie d1e presentnnn u11a colorat.wne mi:-.la: :,:l'innesti farti da qut',tl: in possono dar lrto,:o a culture di una tinta intermedia. Il colore può pre:-eotarsi dopo l n t giorni: esso, a lllisura che la cultura s'invecchia, dJ\'ieoe sempre pi11 illlt>rl.::u. ma dopo lungo tempo apparisce :-morto, cosicclri• se io prlll - era p. es. roSMl-:-anguigno, dopo 4.-:) mesi si mo,tra leggermL•nte giallastro.

La temperatura alta non impNiisce il manifestarsi di que· :>la color·azioue: es,;a può O:':;erva l•e11issirno in cui· lur·e in lll'odo 11 'Il agar. che sinno state tenute nella ,tuf.J a l ' P ò ·r · ' er maru.e:-.tamrnte la temp('ratnra ha iu ciii un'aztolle favore' oli'.

In generale o 11ou si i· parlato di questo potere cmnwgene. che hanno alcuni ::treptococrhi, ovrero non sr i· dato ad ,tf,•una importa11za, essendo nlenllu per· lo piit -.olo in \erchie culture sotto forma di una tinta hruna . .\n l'l1e il Kurth a pag. 40fH. I O del s uo hn·oro dice semplit:PIIIenrr ru-.i: « Uopo 1111 accre:-.t·imentu di parecclne nt'lla gelatina nutr·itil a la cultura acqni:;ta prinripalmt·nte nella metù iufef'i,,re un mantfesto colorito Lrutw. c11ltura i',. H il colo1·ito hruno avparisce già dopo il decorso di una settimana. :.

L'importanza ma).'giore òi questa colo razione per me viene da l fatto, elle l'rai miei st replococchi essa si t'avuta rmt

IUCEilCBE COnARATIVE SUGLI S11lKI''IOCOCCIII

qut>lli. eh t• luumo l11 proprù UÌ di rial't' st•tticc mw w· i rmuyli: tali sono i !l a, Il , 13 e in parte anche il l O.

Son v1 ben vero parecchi frai non virulenti. che, solo pt•ru in gelatin a. hanno assunto in ttualche generazrone un t lcgtmla brunognola: ma rio dopo tempo. n•; mai con essr :.i(> mostrata una colorazione ;:iallo·m:hasll'it n ross a. come co,!li streptococcl1i sellici.

Ch e poi il potere cromogene e la Vlrulcut.:\ :;tiauo in iu timo rapp ono fra loro ,·ien pro' aLo dal ratto che ti l :la e rl solo quando. per mezzo di snccessive e inoru· lazion1 in animali da esperimento, hanno acquisl:tLO tale vivirulen za da dare sellicemia nei conigli. solo al lora hanno la c.olorazione nelll:' culture, e tanto più intensa per qu anto più si sono òimostrati virulenti. Viceversn le CIIItu ra del \1b, che aveva prrdnto della :wa prirniL1va viru· lertza, si mostrate sempre o perrett:tmenle uiancltc giallo hr·11ne : :;o lo in uoa delle pr-ime generazioni ho nola IO in esse •p1alche rosso. Anche il sopraeitato str('plo· coc<·o 8 del k. urtlt è di un:.t grnadi ss ima virulenza. l'arrehbe da eiù che la rarietit colorata di uno ste,so doves'e dimos lrar:>i molto piit virnlenl<' della vari età hianca. eppure esperimenti ltanno pro\ato il contrarr o.

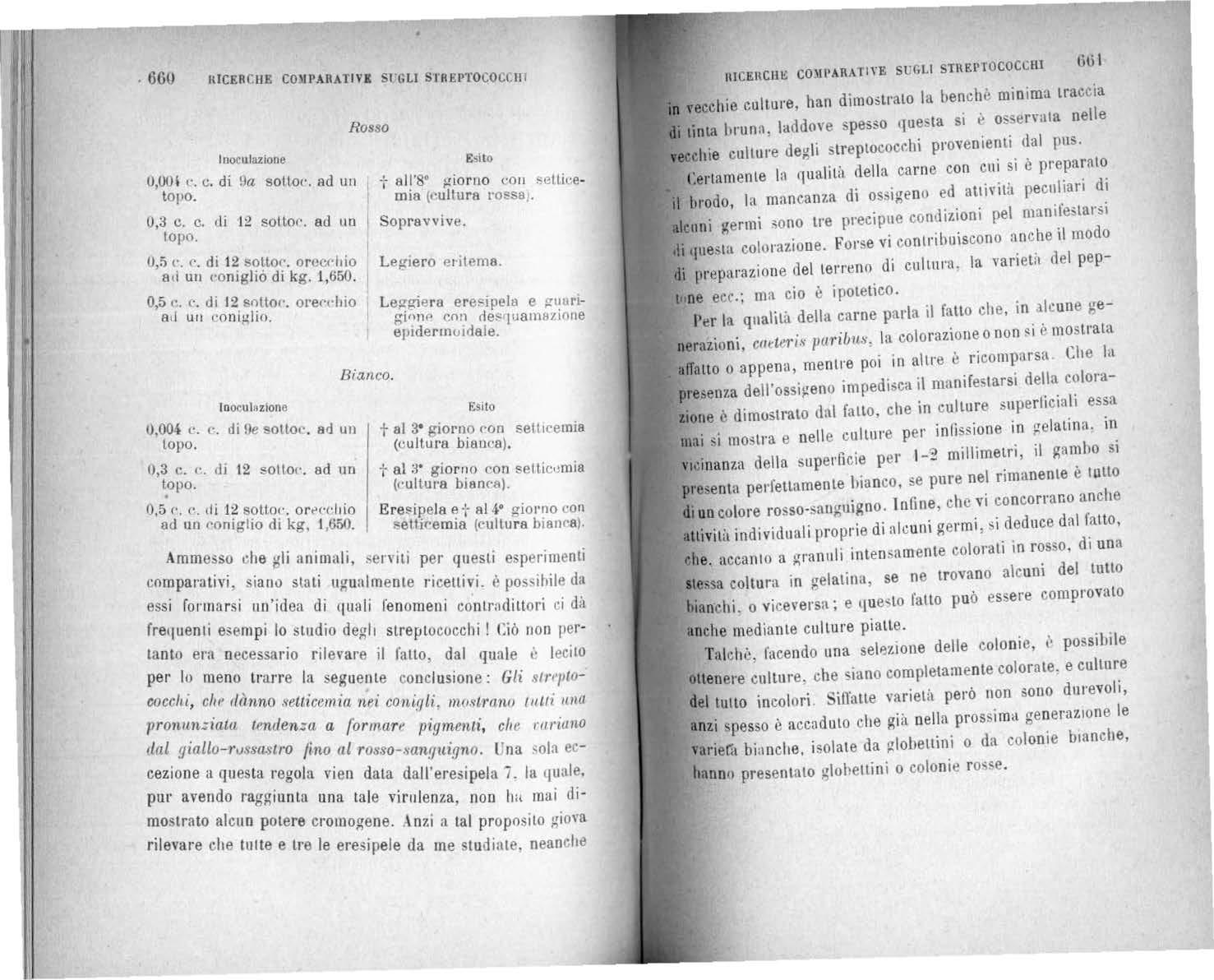

L>al .'\ . ho isolatn un a varietit bianca ed una varietiL e dal l? ; con ho quindi istituito comparativi :;u topi e su con1gli.

lnO<' Illazione

O,OOi c·. c di !la solloc·. ad un topo.

0,3 c. c. ùi 12 solloc·. ad un topo.

0,5 c· c·. d i 12 sotloc·. orcecll io aol uu eoniglio dt kg. 1,650.

0,5 c·. c·. ùi 12 sotloc·. ot•ec·c-llio ad urt eoniglio.

E'ito i ai!'S• eou ,..ettu·emca (c•ultu ra rossa . vecchi e cult ure, han dimostrato la banche mi n tma traccia di tinta lu·una, l<uldove spesso si o:;serncta nelle yecch ie culture degli s t reptococ,·hi provenienti dal pns. Certam ente la della carne con cui si è ti brodo, la mancanza di ed attività alcun i " enni ;;ono tre precipue condizioni pel 1 jj colorazione. Forse vi contribuiscono n_nche il modo di preparazione del terreno di culmrn. la vaneta del peptone m;t cio è ipotetico.

Sopravvive.

Legcero Pr iteu1a.

Lel!giP ra e r e,-ipela e i!IIHriginnP r.nn òe,..juanutzione epiderrnuidale.

F.sito t al 3• giorno c·on sellt cemia (cultut·a bianca). t al a· giorno c>on sei Li c•Jmia (c·ullut·a bianc·fl).

0,004 e. c·. dc !le solloc·. ad un topo.

0,3 e. c·. di 12 sottoc·. ad un topo.

0,5 c·. c·. di 12 MLloc·. ort>cTitio aù uu c•o nig lio di kg, 1,650.

Eree:ipela A ·j· a14• gioc•no c·on seltir•emia (cultu ra bianrEl).

Ammesso d1e gli animali, sernti per questi esperimenti comparativi. siano sta ti ugualmente ri ce uivi. r pos,ihile ùa essi forma rsi nu'idea di quali fenomeni conLradittori ci dil frequen1i esempi lo studio degli streptococchi l Ciò uoo perta nto era necessario rilevare il fallo, dal quale i• lectiO pe r lo me no t rar re la seguente co nclusione: Gli sll'•'fJlncocchi, clu• rlrìnno settiremia nl'i coni!Jli. mi•Ntrnno tuui mw pronun;iato tenden;(L a {ormar r pigmenti , che mrùmo dul fino al TO:iSO-san!Jttigno. l'na sola eccezione a ques ta regola vie n data dall'eresipela 7. la (l twle, p ut· avendo raggiu nta una ta le vi r ulenza, non ha mai dimostrato alcun potere cromogene . .\ ozi a tal proposito gio,·a rilevare che tutte e tre le eresipe le da me studiate,

Per la qualitit della carne parla il fallo che, in _a_lc:une generazioni, rurtPris pm·ibw>. la colorazione o e affatto o appena, mentre poi in altre e ri co mparsa t;he In pre,;en za dell'ossi)!en o il manife<:.tarsi zion e è dimostrato d;\\ faLlo, che in cu ltu r e es:a mai :; i e nell e culture per infissione in tn della superficie per 1-2 millimetri, il si presenta perfettamente bianco, se pure rimanente e tutto di un colore rosso-:'anguigno. l nfine, che VI concorrano attivit:1 indi viduali proprie di olc uni germL -;i deduce dall_atto, r:he. acca n to a granuli inteo;-;amente ('olorali in rosso, dt una coltura in se ne trovano alcuni del tutto bianr hi. o vi ceversa; e tl ue-;Lo l'alto può essere comprovato anche mediante culture pialle.

Talch e . face ndo una seleztone delle colo nie, 1\ possilule otten ere culltlre. che siano completam ente colorate. e culture del tutto incolori Si1l'alle varietil però non sono durevoli, anzi o::. pesso è accaduto <'he giit ne ll a pros:-;ima le varierit bianche, isolate da o da col onte btnnche, han011 presentato glohellini o colon ie

Potere di riduzione .

stnd.iato il potere di riduzione da; uHei I'Oittvandoh mcdtante innesti per inlìs::;wne in agar r oloralO col o.:) 0 / oo d'inda.;o solfato di sodio, ...econdo il metodo ll 1

K. itu:;ato e \' e.' l. Le culture sono state conservate da tì n 111 ).!iorni nel tcrmo;;tnlo, P -;ono state esaminate in giorni cesslvi. Lo scoloramento. 1/Uando si è ottenuto, si (• mo,trato

1-(ia dopo 2i. ore: 1lopn giom1 non è più progrerlito.

:\on tnLti gli streptococdll da me ,;tudiati s1 sono compnt· lati allo stesso modo: alcuni non hanno determinato akun decoloramento, altri appena un accenno nel fondo et! altri ancora d ippiù fino a decolot·are huona parte dell'nllezza dt>lragar . Però i I'ISIIltnti nei vari esperimenti si .;ono mo.;lrati co,;tant r per uno :\tesso streptococcn.

Per poter rendere sinteticamente i risulta ti di rtuest i rimenti li ho distinti 'l'ah. l in cinque rome

O -nessun decolorameuto l - appena un accenno dt sroloramento nel fondu :

2 - pronu nciato scolurnmento solo del l'ondo ·

:l - pronunciato scoloramento lino a lla metit del t ubn:

-pronunciato scolot·amento di quasi tutlo l'a11ar lino l tu !ti ster ili. la ·cinti per controllo uelln stufa, n•,n ft :.ono mostrato mai alc un accenno di scoloramento, neanche dopo

;Hl u11 ùito soLto la :;uperficit>.

1O ;.:iorn i. e, come rilevasi nella suddetta tabella. co:>i suno ma ntenuti anche buona parte dci tubi inne,;tati con streplnt•occhi a lun;.:ht• t'alane. l)uasì tutti gli altri lunghi hanno decolorato appena un po' nel fondo: nn'•·cce-

RICE RLBE CO\IPAIIATIVE -.UGLI '-TREPTOCOCCHl i· dala 1lal \ . l O (tubercolosi). il quale ha decoloralo com piPtamenle: questo però in oril-(ine era uno streptoureve. 1 numeri e :r;. tnlli e o lun)!he catene rimasti intet·medi.

D'altra parte non tulll i miei streptococcllt brevi hanno prodotto notevole decoloramento; per vero i nnmet·i .26, :!7 e :1 1. w ui a ,·orte catene, hanno dato appena un accenno 1li scoloramento nel fondu del tnho di (ouw n:desi. tplanlltnque io abhia sperimentato nelle idenbcllt' condizioni di'. Lingelsheim. pure non ho potuto confer-

....,..---· la sua regola. che cio•' gli strcptorocchi corti pro•lueono lr e poi compiPto sroloramenlo rlrll'agar. lad do'" i 1 non determtOano alt-un evident•• cangtamento di colore: non poche er.•'e:r.ioni dovrebbero ad una tal >ltO tal ri;.;uardo adun•tue, d'accot·do col K.utth e ron allri autr,ri. · mtei risultati non permettono alcUlt:l da"silìc·aziooP. basata -ul potPre di ritlnzione.

Potere di acidificazione .

Il , olo abbia fatto in questo senso. ffi<l con risultato dulll•io. (• il Lin:4elsheim. IJucsLi In sperimentato ao lo in broùo: io in hrfldo e di latte.

Il metodo pel hro.lo era il seguente: - Gl'innesti erano fatti, da fresche culture su ngar . in tnhi contenenti l c.c. di hrotlo nlcnlin<•. esattamente valut.1ti. Uopo per 'ei giorni nella ::.tufa a :no C.. insieme a due tuili di r.ontroll o am•iunueva a ciascuno 5 ..,••orce d'una soluzione al, ("'17\ :"') coli··a ùilui ta di acido rosolico. In tal uwdo dalle moclilica\io ni del rotore aveva una prima norma sui t'ambiamenti av· tenutr nella reazione del brodo: divenivano rossi solll i rlue

( tuhr r!i i tuhi in nesta t i a.;;wmera no una tinta pilr 11 meno ::ralf a· ra co n lievi me dil1ere nze. .\gg 1un;.re 1 , 1 qnindt a tubo tante ).!ocre di una soluzione nonnale al l O '' o di lH ·i1 ra di soda da otrer.ere u na tinta per· fellomente t'OITrspo ndente a q uella dei due t ubi di ''Ontrollo. Per ma,.r;.:ior pr·eci.;ronc ciò er-.t comprorato rn Pdiant e 1.1 carta neutr;tle dr lac,·amuiTa: s u 'J uesta deponera un'an-a del/,rodo uon cd acca nto nu'an,;a della culrura, t'i infine vicino a 'J!Jt?,;ta un 'alt r'ansa del hrodo sterile . In tal guisa un err·ore nell'apprezzamento delle tinte rwttlil t> ,, rendeva qrra:;i illlpossihiiP. Il numero delle gocce di suluz111nt· a;.rgiuntP, mi !>erviva come rnisu1·a del potere dr aci· il voJu me di gocce a;,!giunte

O)o!ll l c. c. conr.;pondeva a 17 ,o gocce), e rap portnndon e il r isn lta to rido tto all' 1 / , •• per mille della cu lt ura ho ottrnuto le medie propo rzionali segnate nella tab ella generale.

Gli esperimenti co n di latte l'ono s tati farti colrrwrodo del Petruschk.' { f ).

Mediante il brodo in due prove. l'una con la serie de,.:li su aga r e l'altra con q uell 1 rolllvatJ sempre 10 l!tllatioa, i risultati degli esperiment i stali abbastant.a concordan t i: Lutti gli streptococchi llarrno più o meno at•Jcl ilicato. eccetto il 3? (epizozia d1e, non e·sendo cre:-;c iu to. non ha alterata la reazione. ma lf' tlifrenze sono st:ltt> molto lievi, P no n hanno mostrata alcun 1 re· gola. Le oscillazioni si avute fra un minimo tli n ••• ---------

(l) Prccipltalu la casern:t tlal latte, morliaute una soluzione allu11 gata 111 acr.ru elorltlmo, si llrtra Ili' l' carra; fl srero filtrato si alcalinizza e si fa bollrn• frl'r Ull"l o due 1'01 si llltrn •li nuovo. si colora con laccamniTa si ver>'L uo tllbl <' si stcrlfl7.:ro. J,a valula7.fono flel potere di aritlfllc:nione si col· l 'arrossimento del llll ulrlo Ili cu l tu ra} si fa mediante una soh17.ronl' alcn1in.1 titolata, t·omc por culture fn brodo.

R.EI'TOCOt:C ill un di l 0 /oo di produzione di acido: dell ' un o si ha un solo esempio, ed è 16, anche dell'altro nn e;emp io ed è il ? . Fra qnesti estremi le difl'erenze sono molt o a' vic10ate. l n generale si potrebbe dire, che 11 aru ppo strep iOcocchi provenienti dalla dissenteria ed 10 pal'll' a nche qu elli, C'he provenl!ono dall e feci s1 tenut i nei limiti più bassi; laddove quelli del e 1 sett1c1 hann o ra:,!giunto pinllo5LO limiti alti. Fra i cosidetti piogeni e quell i dell'eresipela si i' osservato che gl1 uni hanno dato una proporr.ione rli acido, corris-pondente al l O, al l :L al l ti" oo. negli altri invece la pro,Ju7.ione di at·ido è variata frn il 6,:) e I'R •;o. ·

Non vorrei pe rò da r·e troppa irnp or·tanza a questi'! dill'e re nze, th f', com e vedesi, sono abbastanza ll iversi :;ono stati i risultati con sie ro di lat te: In d ue prol'e surl' e:<sive qnP II i. che hanno maggior mente acidificato. sono l . . . :)g '30 stati glr slreptococcbi costantemente 1rev1. c10e ..,, . • · , 31, e {il :n non vi si è sviluppato) e, fra quelli. che talvolta :-o no cresciuti come bre vi, talaltra come lunghi streptococchi . il 26, che piu spesso l>i è mostrato t Q corte catene, è qu ello che ha superato tuui gli altri per notevole produzione di acido(?,:; c.c. per mille}. Per gli altri streplncocchi il di acid ificazione è stato mollo me n o, d,\ no n alc una regola . Quelli del pus e quelli de ll'eres ipela si son mes i t[Ua si alla pari: i pii1 hanno presentatO OSCillazi on i minime, dell' 1. 25 al 0, :30 • , oo· l'e r a ltro <!'te,;ti t·isullame nLi debbono in gmn parte meltersi in relazione co n lo sviluppo, che è in gen erale limitatissim o. poro sensib il e. f'rli streptococchi. r ho sr sviluppano in s ief'() di latte, sono in l'a tto i curti. cioè appu n to qu ell i, che hann o dalo magg ior produzio ne d i acido.

Fino ad u n cer to pu nlo questi r isu lt nme nt i po:<t>o no anell o mettersi in rapporto rol potere di coagulazione; rlifallu lnlti glr streptocor:dri cortr coagulano rl !aLLe. però alcuui di qnr•lli dre coagulano ue11c anzi più pre::tu che i corti, est'mpro il 1!1, il 20 e il 2i., non un granne potere di a ··illi lìcazione in !\iPro di latte. lo ho sptwimentata la durata della 'italità sia mediante r•rJiture in brodo sia mediaute culture su agar·; lto \oluto inollre provare l'inlluenza deiJ'e,siccamento MI di ess .1. l n/me, clll'inllnenza dell'essiccameli IO. 111 1 servito dei liti di seta o pezzellini di carla biLnla, prima :;trrilizzati e poi imbevuti nel sangue dei conigli morti di setticemia da streptococchi, o nel deposito di rece n ti cnllrrre in lrrodo: essi, chiusi quindi in iseatole tlt

Durata della vitalità. .

Ampiamente quesl'nrgomento e StillO trallato pcl !-' I"IIPJIO del JJiploctiCCit.\" ]11H'ttmomal' da Kruse e Pan:;ini. I,Juanto poi agli :-:treptococchr propriamPnte detti il Kurth è st1t0 l'uuico che, trattando quest'argomento, al1bia voluto fondar e !\U di esso 11 n criterio rl.iagno,,tico. Quest'A. aflèr·ma dr e, meni re un rerto numero di streptococciJ i possono mantenersi vitali per parecchi mesi, alt l'i in vece, fra cui il suo r.onglom,·mLIH, gia dopo l 0-20 gior·ui sono rnorti .

PPr le culture in brodo ho fatto piastre di agar· da rnlture. prendendo per la semina sempre una t:r<111de quantita del depchito. In quanto alle culture ;;rt ,,.. hu ha· gnate prima con poca t(uantità di brodo sterile, quind i le ho dalla superlicie dell'agar, mediante nna spa1,1 1a di platino. e versatcH i sopra un tubo t! i agar !10 preparato piastre.

Petri, e ra no r-apidamente essicrati a 37°. \ Itri menti, allo stesso modo <iel sangue dei suddelli conigli o rlel prer. ipi tato di culture in hrotlo. precede n temente deposte su eoprio;,:gelli. sterilizzati nelle scatole di Petl'i. \ d intervalli di al cuni o parecchi J!ÌOrni preparava piastrP di agar· sin coi fil i di seta, sia coi pezzeuini di cnrta già sia con una delle gocce llssiccate sui c·opriflg!!elli. Mi son senr to in tulli i casi. all'atln di preparare la piastra. di un po· tli brodo per t'ammollire la cultura essircatn, dte, poi eon mezzi meccanici. cercava di difl'ondere nell'agar. Ecco i ai quali son per·venoto:

1° Cosi in culture in brodo che in culture su agar gli strPpto cocchi si sono conservati ''ilali pet·lìno 4 1 giorni dopo fatto l' in nrsto, sia che fosse r o a cor·te !iia a. lunghe catene, sia che queste fosstli'O semp licemente ondulate o llessuose, sia che formassero co nglomerazioni. Poche eceezion i si sono avrrt c. le qua li !li riferiscono a slreptorocr.hi nè conglomerali nè a corte catene, ma per lo più a derivati del IJiploroccns pnewnoniae. l>Prò in ge nerale si può dirt> che gli strr•ptocorchi appartmgono ai microrgnnismi poco rt•sistmti. Oifauo per ottenPre i suindi cati risullali mi è strrto Sf'nrp re necessario senirmi per le piastre o di grantli quantitir u eli tutta la cnltura. Circa al modo di nrlle rulture, in gen erale accade così che in al pilr 48 or·e i streptococrh i rag!.!iungono il massimo dello sviluppo. e poi rapidame nte muoiono. ma non che nn nnmero più o meno notevole di non resti ancora vitale;

:2° RiguarJo all'essiccamento ho trorato innanzi tutto che nel sangue si conserva no più a lungo vitali, che nou nel hrodo; il 1:Jb dopo rluc mesi era anr·.orn vitale. Però tlopo 4. a i) mesi può calco lnrsi, che tnlli muoiono a nche Del sangue. [ n e:;per imenti rompartllivi. che potevnno farsi solamente con culture, il 4.. conglome rato, dopo 8 era morto ; ma ciò l-Ì i• ,·erifìcato già dopo 3 giomi anche col 7, che non è perfettamente un conglomerato. r sett1ci dop o i-0 giorni erallfl qua si interamente morti, Jaddove !!li altri, e specialmente cruelli a corte catene. si conservavano. :< •ùiJene non tutti, ancora vitali.

668 R!CEIILUE CO I!I'AR AT!VE SUGLI STRR PTO COCCU!

Certamente. come Ilo a1·uto a conrincermi con parziali, il gra1lo di nlcalinita dei mezzi nei tjuali sono c·onsPn'ati. 11 potere d1 ac•dificazioue degli stessi streptococclll. la presenza o meno dell'ossigeno, la luce e molti altri fallori. non sempre val utahili, inlluisco no uoo poco sulla re,i:>tonla vitale drgli stroptoco cchi.

(Contin11rt).

SOPRA UN CASO

Frattura Della Rotula

COnferenza scientinca tenuta nel mese fii ottohro militure di Padova dal tenente medico Cal or.- doli . Gio.,amn i

Nel decorso mese di gi ugno ahiJiamo avuto l'occasione di osservare un interessante caso di traumatismo, che foroggetto di questa mia comu nicazione, in teressa nte sia per Il metodo di cura da eleggere. co me per i provvedime nti futuri medico-legali, essendo il trauma riportato in ser vizio. era quindi la nostra respMsabili ta per tal i rappo rti: questo ci dava però animo ad arditi mezzi curativi a nche cruenti , se ia fosse impo:;ta e eridente.

T1atta s1 di una frattura di rotula (clestm) con fortu nato e:-;ito di guarigione. :;e nza deformazioni articolari, an -zi co n perfE>lLa integr ità, tanto che d paz ien te dimesso c:, mminav a da solo senza il soccorso di grucce o bastoni. La letteratura in argomento è ricca: gli autori distinguono du e modi di frattura rotul eo: rioc una dinam ica ed una traumatica. Appar tengono alle dinamiche le fratture tutte imputabili ad azione repentina o fortissima degli estensori della gamba, il coi sforzo com·erge per l'attacco tendineo sul predetto osso. Il meccanismo d'azionein qu esti ca'ìi il Bardeleben vuole spiegarlo ammettendo come diretto coe Olcente lo sforzo d'equilibrio esercitalo per mantenere in stazione eretta il corpo iorlinato a radere: altri imece opinaoo che la fratlura sia il ri!'ttltato dell'uuprovvisa llessione della gamba c la carloLa l'imm ediata co nseg11enza. Taluni negano la possib ilitil dt'lla frattura dinamica, ma in pt·oposito le ohbiezioni non hanno 'al ore perchc. se non trauma, uopo è riconoscere il roncorso d'altri fattori e ci t'costanze non imputabili a c:111se violente. eppet·t'lnto le fratture dinamiche aHen'!ono P gli annali medici ne registrano de,di esempi. sehheoe in rappot·to allt• traumatiche siano in proporzione minima. l a .disamina ac;:ur:11a d'ogni singolo ci farà escludere od ammetterE' l'una delle iporesi av:1nzate, etl a esempio in un soggeuo decombente sul lello. come narra. il Oesault, ed in cui s'è veriflt·nta la frattur·a di ambedue le rotelle per violenti moti co nvul si vi. lo sforzo d'equilihrio parrebbe non dovesse annoverarsi come momento etiol<•!.!ico, ni• tampoco è ammis5ihile cbe nei rasi di frnttura per rnduta sui ginocchi, la caduta l'lia imputal1ile alla giit sucl'e,;,;a Ri cordato che nella improv' isa caduta sulle ginocchia l'osso rotulro non povgia co n intera la fa cl'i a posteriore sulla femorale perchè c !'tirato in alto. E' quindi non percote direttam ente sn l tetTE'no, si de\'e ragionevolmellle supporre ed ammettere che Il trauma agi"t'a in via indiretta provocando la rapida e 'liolenta contra?.inne mu scola re. elle superando la coesione dell'os"o ne ell'ellna la fmllura.

Per quanto SI rilleue alle traumatiche dirette. r agent& stesso non ha bi:;ogno di esplicazioni, il co lpo sulla rotola 'Ile prod uce la frattura co me può avvenire di un lun;{o. Le modalit tt poi di frallurn possono essere multiple: la stellata. la ohliqua, la longitudinale. la tmsversale: più frequ ente questa e pitl spesso nel terzo medio. [ sintomi patogno monici sono: rmpossibilit it della s tazione erella e della deamllulazion e. arto in estensione, diastasi dei frammenti ben manifest a Oellendo l'arto. movimento preternaturale. scroscio. spostamento in nlto ed in basso rispettivamente dei moncnni al legamento tibi o-ro tuleo ed al tendine del 41uadr icipite estensore: aJ!giun:,rasi il 'iolento dolore spontaneo esacerbato dalla palpazione. l molteplici mezzi di cura e:;cogitati P.Ù applicati ci persuad ono della loro poca eJlicacia: nes::-u no si può dire si è salvato dal naufragio :-e Lolgansi i chiodi gessati del Mazzo ni. e l'o perazione prin cipe la su tut·a ossea. Pre cipu i inc onvenienll dei metod i adoperati erano : la formazione di un callo fibroso, quindi poco resistente e destinato a lacernrsi ad Ol{ni sforzo violento, la mancata ade,;ìone ossea o fibrosa per inter posìzione di tessuti molli tr·a le superficie di frallura. l.:t ,!!uarigione per callo lìbroso lascia,-a spesso l'arto pt·cs:<ochè deforme ed insen ihile, perch é non adatto alla t·onttnuata stazion e erella, al ca mmino, alla corsa. al salto. meno in casi eccezionali t·icordati nelle mediche storie, eJ esponem il paziente a faci le rectdiva. il metodo additato dal p rof. )l nzzoni immu ne da identica critica. pe rò presenta sicu rezza hen maggiore dell'atrrontamento dei mon coni. del loro a mutuo contatto. Non sempre peraltro si può e\·itare la mort ificazio ne d ei tessuti peripatellarì, come succPsse nel caso nostro. l a lunga e minnziosa cura che esi).!ono questi accidenti al detto trattament() riesci' sconfor taute, pet·ch(' obbliga ad uoa forzata iuazione ed a pr·ol ungare l'immobilizzazione, e mai come in questi casi. è dispiacevole che la profilassi d'una frallura non ci permeua di impedire tale di sg raziatn nei metodi raduti in di.;uso non vi esporrò la tecnica: sono molti confortati da 1111 gran nome, ma oggi dalla maggiOranza -dei chir·urghi abbandonati: un ci ni del M:1lgai;.:ne, qua n tnnque coi mezzi di medicatura a nostra dispostzione possiamo ovviare a molti inconvenienti per l'addi etro lamentati (flemmo n i, orlriti, ecc.). pure sono tal e un torm ento, a quanto ne ho leuo sui tt·auati, che la prudenza piil elementare Cl consiglia di prosc riverli. Delle ounterose fas ciature a testuggine, a cifra :x: f> inntile tet:er parola, la non diventa per IJUe"te ni· assoluta nè continua. e COI'I dicasi di tul!i gli altri sistemi a puleggia, ad esten:;ione. a torsione per coaptare i frammenti. che per le loro complicazioni. il diflicile mane:.:gio. la neces;, ità di rinno>al'li s pesso non acceunbi li. Pure, accettando nei casi eli irattura tras, ersale con breve diastasi il mezzo adoperato dal Mazzoni, non esito a dichtarare che in quelli con notevole in tervallo tra i frammenti o con lacerazione" dei tess u ti e legamenti. il metodo d'elezione da co nsigliare, da adotLare fra ncamente con ardimento è la s ut ura ossea.

Tah·olta la notevole tumefazione articolare per il mpiùo mento ignn eiTetllH\lO:.i puù ri a:;cire ùi ostacolo ali a diagno :;:i esalta, ma solo nei cas1 d'incompleta frallura o di frattura longitudinale: in tutti gli altri dei tora gg iosi maneggi ci metteranno via dritta: il nostro orecrhio e la sensazione tr-asmessa coi movim en ti alle nostre dita palpanti, ci daranno ben presto ragione ùelle dillì coll à.

Yoi conoscete benissimo che le resistenze alla

<;O I'IlA U'{ CA "iO Ili FltATft:IIA IIELLA RO'fl I.A (j/3 riuni one imme 1iaia dei frammenti sono: la del liqu ido stravasato entro l'articolazione, che li sposta all'tnfuori e l' azione del t[uaclricipitc, che solleva il superiore io alto. l'er· togliere la pressio ne interna il Yolkma nn . ri conflsri uti impotenti o parzialmente inrllicaci il massaggio, la sione , le pratiche antinogistiche per il lun)!O tempo che nchiedevano. prop o-.e eti alluo la preliminare puntura articolar·e per vuotare la cavitil: ottenne buoni risultati non sempre però confer·mati, perchè i grumi sa nguigni lasciati n el caro :1rticolare. non potendo avere e<;ito per la ca nnul a del trequarti possono dare luogo n consecutivi accide nti: i• insomma un impe rfetto vuotamento. \ llora propO!\E' ed nllnò l'ampia apert ura dell'articolazione. la snccesstva pulitura da =-cltel!gte e coaguli, la :mturu con se ta, o !ilo d'argento mon· con1 mercé fori praticati sui bordi dt frattura con solltle trefi na. la sutura consecu ti>a della lateralmente, dello spesso tes::;ulo connelli\'O pròr·otuleo eù infine della wte.

Il 13aF.sini pratirò la tenotomia sottocntanea del tendine del ll'tadricipite per annullarn e l' azionE'. riteo endola indi ca zione dell'in cisione trasversale del tendine r·otuleo voluta dal D'Antona e patroci uata dallo :>tesso nel Co ngrec;so di chirurg ia del 1888.

Sul)ce::;sivamente la casistica è ric ct1 di ri s ultati rent issimi e , considerato rh'' la medic:ttura antiseLLica ci fornisce mezzi sicuri per i e le operazio ni la accenn ala sutura è sempre preferihile anch e per il minor tempo in cui mena a guarigione. Eù ora v'esporrò brevemente il caso occorsoci e l'applicazione fatta del meto,lo Mazzoni .

Spollo Gaetano, caporal e nel 4-0 reg gi mento artiglier·ia ùi stanza a Gemona, di passaggio per la provin cia di Padova onde recarsi al poligono di tiro , a 5 cl1ilomet r·i circa dalla ciU1t, menlr'tl stava :;eùuto sull'avantreno come è prescritto, riceveva da nn cavallo della pariglia timo niera imbizzarrito un calcio che lo colpiva direuamente sulla rotola destra sfiorando il ginocc!Jio sinistro. Trasportato all'ospedale il l giugno subito dopo l'accidente, aveva l'es rre:;sione di persona fi eramente sofferente. decombeva su l dorso coll'arto inferiore in estensione ed emetteva lamenti ad ogni scossa: adagiato sul leuo s'è rilevata mediocre tnmefazrone articolare, arrossata ma la cute: lu Spollo act'U'>nm dol ori sino alla patella destra. Constatata un 'insolratura trasversale per !.1 quale s'insinua\'a comodamente l'estremo del dito indice. co n movimenti combinati delle due mani all'erranti la rotula s'ave va nella la se nsazioned'nno scroscio aucheacust:carnento e di movimento preternaturale aumentalo merce la fles sione della gamba - non ba llouamento dPiht roLula. I l paziente e r·aun so.agetto di cost ituzion e fisica buona. magr&, asciutto, senza aiTezioni patologiche ai viscer1 toraeici ed adrlominali. li trauma diretto, il risultato dell'e3anw non ci lasciavano tluhbio: la diagnosi eli frattura trasversa al terzo medio.

La mallinn (8 giugno) per cortese compiacenza del mio capo r iparto, capitano medico cav. Pe:;adori. che accetta\<t la mia proposta, pr·ocedemmo all'immobilizznzrone mercè fasciatura gessa ta coglt uncini e le liste di :-oparadrappo suggerite da l )J azzoni.

È iudicato di premALtere la puntura articolare per facilitare l' afl'ronlarnento der monconi, ma no1in questo caso l'ahhramn aLuandonata, visto che non era eccessiva la tumefazione articolare per· ve rsamento.

Ottenuto da llll assistE'ate che ravvicinasse a mutuo conlnllo coll'indice e pollic e d'ambo le mani rispettivam ente i due frammenti all'er r aLi energicamente, abbiam o fissato d saper iore mercè una lunga lista di cer otto , che l'ahbracci.tva colla sua parte media ed i cui due capi, ,ufla cavità poplitea dietro un'assicella ben ovatlal.l ed ndaU.11a. si iocrociccbiandosi ancora sulla sprna della tibia e tra scinando cosi in basso il moncone superiore; pwtane un 'altra 111 egual modo sull'inferiore. incrociati i cap• sulla feru la al poplite, li fiss •mmo sopra i condili femorali. rnfìne una terza posta trawersalmeote sulla fraunrn abbracciava il ginoc chto. Il vacuo lasciato dalle dita prementi mollr edem atosi fu ri empito co n batuffoli di garza rtcoperti poi di che mantenuti a posto successivamentP con fasciatu ra a cifra oo. sostitui\ano ottimamcntn e compie,auo l'identico oHicio delle dita: la fasciatura fu estesa ùal piede fino a ll 'inguine onde ottenere l'immobilità dell'arto. L'apparecchio, consolidato:;i rapidam ente, diede tregua al malato nelle solferenze, cosi che poi è passare tranquill amente la notte ed i giorni successivi. lt pazi ente soiTerse stato acuto. in hreve mercè opportuna cura scomparso.

È cosi semplice il metodo che un solo intelligente aiuto bas ta e la sua applicazione cosi ovvia che non abhisognano pa r·ole per e:;plicare il già eYidente e chiaro meccani.;mo d'az io ne per il fin qui detto.

Il giomo 16 giug no Yenne tolto l'apparecchio !!essato, aclo Spotto dolore al ginocchio. ed allo scopo dr constatare lo stato dell'articolazione. Si riconobbe la scontiouità nell'os50 fratturalo, non diastasi dci frammenti: ,i tol sero le liste di spamdrappo allentatesi, che ci parvero orm ai inutili allo scopo avendosi la perfeua contiguità der framm enti , e riapplìcati i chiodi gessati si co mprese nell a fa,; ciatu m gessata anche il baci no onde comp let ar·e ed assrcurare la perfetta immobilitil.

Cn molesto e noioso for uncolo alla natica si nistra diede un po' di febbre al paziente e mollo fastidio a no1 per la medicazion e. esigendosi per ragioni facili a capirsi l'immobilità anche del tronco ..\ oche complt ca n1.a dopo alcuni giomi scomparve.

<Juesto secondo appar·ecchio venne tolLo il : lu!!lio, cioi• dopo .2 1 giorni: si riconohhe eompleta l'adesione e saldatura dei framme nti; dall'accidente emno ormai decorsi trenta giorni: l'articolazione era ancora nn poco tumida P nel hordo superiore della rotella due escare necroticlie dell'ampiezza d'una moneta da cinquP cent('simi - escare dP.t ermìnate dalla compressione esercitala li unciui- si med teano anti:.;euirameote; non si applicano più i chiodi gessaLi . si to· la ferula e si immobilizza ancora l'arto ron fa:;rialtlt-a amiòata

Il 13 rimuove la onde son·egliare l'andamento delle piaghe: le stesse non tlanno secrezione purult•nta , sono asciutte ed il tessuto nec rotizzato profondamente aderente colle parti molli: il giooct:hio è meno )!onfìo ed i movimenti pl'lssivi limitati si posso)OO ell'ellunre. Solita mf'tlicazione e fasciatura amidata. Fu d'uopo inoperosi massaggi non adoperam mo appareccltw ed ti paztente ripeteva i movimenti nella ;;tnione eretta col lm, \o e lleueudo .tmbedne gli - Ditenn e tanto abile dopo nn paio dt volte in questa manovra ehe non più il intervento 11 primo ,;ellemhre aveva abbandonate le conce5;;cgli per la deamlm\azton e eù adoperava un ba ...toncino. Oietro no.;tro suj.!gerim ento. legata una robusta fa ·eia in co r rispondenza de_ll'arll colazione del piede. tirava tolla medesima la gamba m sulla coscia ,_tan tìo nella posizione orizzontale :.ul letto. In -;eguito ha potuto scendere le sc.llt' se_nzn fatt ca ed il l O settembre fn dimesso con ndonata la iunzionalitit all'ano. Emerge chtaramente ùa eliDi ca i ·toria che. uniti detin itivamente i frammenti per callo già fino dal 30° gior no dnpo l'avvenuta le:>ione. in giornate ormai hrn consolidato, si an-elthe potuto iniziare senza pericolo alcuno i movimenti dell'arto. coo.ì che in capo al mese di degenza il paziente sarebbe uscito. Ci furono d'impedtmeuto le esc.t re necrotiche che non saprei in qual modo evitare. essendo la risultanza d'un fallo meccanico. compressione dei t•hio ùi. t·he non si può eliminare ad onta dei cuscinetti d'o,·atta con i quali ;:,'t! difeso il

In fine del mese di luglio ed i primi giorni d·agosto, prima che la perdita di '\Ostanza fo!\se riparata e In cicatrizzazione delle soluzioni di continuo permelle:.se il nostro intervento per ridonare all'arto i movimenti.

Premettemmo mas 'a):!gio pt·olnngnto della parte. !te' i ed in seguito movimenti della rotula ormai saldamente riunita con callo osseo, mdi llessione passiva della gamba sulla coscia pt·ogr essivamente cresr,ente cosi da arrivare in poche sedute all'ango lo rello.

Credo che l'intervento pronto ed ellicace ad evitare l'anchilo si a doveroso appena constata l' la consolidazione e che un ' ulteriore rtttesa sotto la tema di >.trappamento dei monron i non abhia fondamento scientitico. perchè al massimo in "io 1·oi se il callo s'è formato, i• cosi resistente da l'> poter sfidare qualunque meccanico man uale. Ci atTer mano 11ue:>to i molteplici ctlsi di frallura guariti con la sutura ossea, nei quali la non fu mai superio re alle otto od ai 70 giorni. abbiamo adottato alcun meccanismo per la llessione del ginocchio: ci pareva supernuo: il chirurgo esercita quella flessione l-!rnduatn che

67k SO PilA U 'i CA::.O lll FRATilliA OEI.LA vuole colle ·ue · l'' . :. !Strumentario meccanico per qnaut•J aullmente C05ti'UilO C perfettamente inutile l l l. . d l _n u t una co nsiderazio ne: i mo' imenti passivi, per quanto o Cl , nescono e sempre lunghi; meglio adun ue

In. co.. fi essto ne praticata durante il so uno mtc_o, '.n una sola seduta si I'Ompono, se esisto no le ad . . e s ,. l , l' , et enze . . '. • ot na atto ,d ia funztonaliLà normale in poch e sucQuesto mezzo è uecossario in casi di nnchilost· P'tl'ztrteè · · ·' , , pero mrrutfestamente di suprem a utt'lt' ta' e . · . . . · vantagJ!tO ll1 tnllt g1t altrt al paziente ed al pet la rapidtt tt e la nessuna pel malato.

Sopra Un Caso

SI NOVlTE SUPPURATA DEL GINOCCHIO PER FERii/\ ARi\C OLJ\RE

Prr 11 ololt. :tle nn c ll" , capilnno rncrlico 1Wl reggimento c;nnllcria c.1tnnia f rancesco Qu ag lietta di Rio nero, !{uardiano di pecore, di ventisei anni , il ottobre del 1891 em seduto con le :!am be in semille-;sione sulle coscie, ed era intente a dijrr ossare con una piccola scure dei pezzi di legno. p..r un colpo male assestato sfuggi la scure, e lo ferì al gin occhio destro, nella parte del solco fro la rot ola ed il condilo interno del femore. Ln ferita lu larga circa tre centimetri. profonda lìno all'osso e poco :;angui- l\ si fasciò il ginocchio ferito con un fazzolello. an dò in le disperse, e tornò in pae:;e a piedi. facenrlo in tutto un cammino di quindici chilom etri. Il !!Ìoruo tornò a\l'oYile: ma, appena 11i unto, osservò il rle!->tro tumefalto. dolente, e pott• camminar poco. Il gior no '2o non si potè ed il zG fu trasportato Ìll paese 50jH'a un asino. fec e bagnature sull' urticolaztone del ferito con acqua vegeto minerale. l ntanttJ erau giù due gtorni che J!emeva dalla ferita, mi di sse l'infermo. del siero filante, che evidentemente era sinovia; e co ntinuò •• venir fuori lin che r imase aperta In ferita, cioè pet· quindi ci giorni circa. febbraio del 18tH. tr·orandomi in licenza ordi naria a Rionero. fui chiamato a vis1tare tfu e,t'inferm o. Dal J.dorno della ferila eran trascorsi tre mesi e mezzo. Entrai in una casa di contadini. in guerra aperta con l'igi;ne, ed occupnt;t in goran pn1'le da un vasto letto, rompo'to di un pa)!liarir't'w nlliss im o e di un mnternsso so ttile. I n rrue'ìtn !ello tr o1ai

Gi ttnto a casa e messo a \ello, per consiglio di un medico.

..

11 ginocchio tumefatlo , a misura che usciva 11 liqu ido !'linoviale, diminui di volume; ma. chiusa per cicatrice la ferita, tornò per grad i a tumefarsi. Il Qua:!lietta fu da febbre alta, preceduta Ila hri\'l do inte nso, ed al h farria esterna e posteriore della co:>cia destra comparve una wna di eresipela, dovuta forse, come apina il Billrolh, a tra sporto di pus pe1· i linfatici della membrana sinoviale nel connellivo peri articolare.

L'in fermo intanto fa ceva u>o di pennellnlure di tintur11 di iodio sul ginocchio; pennollnture che conti nu ò per tre mesi. conse rvand o la tintura in di Yetro bianco e sP.mpre senza turacciolo.

La tumefazione. aumentanllo sempre, dall'arti colazione ferita si estese pe1· la destra ; e b febbre, arcompada inso nnia e da innppetenza. divenne continua, cn n li evi r·emissioni mallutine.

(n queste condizioni al Qua gli ett a fu applicato un npparecchio amidato! E l'i nfernw, co n molte soffere nze, In tenne per flllind ici giorni, finchè. non potendo più tollernrl o. una notte lo tagliò da se con le forbici.

DI sprofond .1 t0 nn individuo giovane. però emaciato. abbatt uto e febbri..:i tan te.

Visto lo stato dell'infermo. :-.entita la nan·azione sopradetta. fui pre$0 da sconforto . Ciò non ùi meno, falla quah:he domanda sull 'a namnesi remota, ed avutone rispos ta negativa, passa i :di 'esame della lesion e .

Diagnosi.

11 paziente supi no. con l'arto inferiore de,tro in formando un an!.(olo ottuso in corrispondenza del gin ocr.hio , che era adagiato sopra un cu,cino mes::o per tra ver sl'l.

Osse r vai l'articolazion e del gi nocchio destro deformata cd cou tumefazione notevolissima della faccia anteriore della coscia, fino a circa i due terzi di es,a. Con statai 'Jnindi aume nto di temperatura della re j!io ne. con siderevole nunuazione. e la r utula destra mobile al punto da ser11braro diguazzante sul cavo al'licolare ; mentre la gamba corri:-.pondente era in condizioni fisiologiche; però i :o. uoi tigamcnti con la coscia erano in conùizio ui lati da permettere movimenti di rotazione intorno al suo asse, anche a dis tesa, cosa iueseguihile in condizioni normali. l.a reg ione posteriore della coscia eù il poplite presentavan o di nnormnle. I l pus ad unqu e aveva invaso 11 ra\"o ar ticola re e tutta la IOj!).!ia anteriore della coscia. li.nitata da lla lamina profonùa dell'oponevrosi lata in ava.nli e lateralmente dai ligamenti inLermuscolari esterno ed tern o, form ati dalle inserzi oni laterali di questa aponevrosi sul fem ore . In corrispo ndenza ùi queste inserzioni si os:;er- va,·a cercine alto e duri.-srmo, a provare che quel as1·essorde era di ben lunga data. volli far uso di trequarti, perchè ins uflicientr a dare scolo a tutta quella str.1ordinaria raccolta pu r ulenta. d'altra parte mi P?te,·o in quel caso preocc upare di ulteriore penetrazrone di aria oell'arlirolaziooe. perchè con la muùerna antist>psi ,; aprir·e. e brgamentP, anchP

. \ l suppurativo ùell'ar·ticolazione ad unque parteuua regione della coscia des t ra, e p unto la gamba _o.montma; e ciò m! diedi rilgione no n ta nto pet· In disposi· zro n e de l lrgame nto estemo de lla capsula lìllrosa del f( rn occh to, IJuan to per il costa n te clecu bi to dell'i nfermo, col h·tcino nel letto a segno da formare un qua:'i retto fra la cosl·ia destra ed il tronco: pos rzrone dte dovette fa,·or·r·r., l" d·· d 11 · . • " " e a m.tterra purulent.t per l superiore del sacco sinov 'ale. che travasi sotto il tendine del quadricipite estensore ,Je!Ja : e,;troflessione clappr·ima ferita. e poscia presa aurh .essa, come constatai dop1>, da flogooi parenchimall' per la rn tensa e lunga c; upp urazione urticolar·e.

Conclus i che mi trovavo in presenza di un vastissimo proarticolari', dovuto a ferita ed apPrtura del saccu ,;rnovJalt> in p1·e·errzn · 1· . . . :. .• cwc < r u na vera 'lnOvrte 'Uflpnrata del ginocchio.

Terapia ed esito.

Pr.r le graviss ime condizioni locali e venerati s'imponl'nL • o urge ntrssrmo intervento chirurgico.

Per il momento decisi dare al pus.

DI S i'\O ViTI!; :,U I'PI.iii Al \ Il E I.

lat.ion i. ed a me premeva l war·1• t' disinfe ttare con la nr· ur genza e prec isione .

Feci perctò una laqm inctsione nella ùireztO oe dell'asse dell a dalla me tà di essa llno a due ùita trasverse dalla rotnla destra. tag liando la cu te. il 1·onnellivo sottocutaneo, la lamina :tpouevrotica s uperlicialc. il quadricipite estensore rn tutta l.t ,ua spe:>sezza. e la lnmina profourla dell'adella P er incrùente dirò che fur ad aii Mciare un' arterra nulritizia dt l 11uadr·il'ipite. per emorr,q.:ia tut t'altro che trascurabile.

r oli i fare in quel punto l'rncrsione con fermo proposito d i mij.(ltorare in ogni modo le conùtzionr a nntomo-patologiche, se rr on almeno dt!lla ,·oscia, nel caso che avP.ssi dovuto in seguito ricorrere ad ampulazione, rhe avrei dov uto rare ns::. i vicino alla ratlire cle ll'nr'lo. Desitlera, o, come c\ naturale, far la più in che era possihil e; anzi nu tt·i,,o sper'a nza di essere ancora in tPmpo a salvare ror:;e l'a r to con la re:;ezione del :.:inocrhio.

Confesso che non mi arriùe\'a allor·a. neppurt• come un mira )!'gto lontano. la speranza di guarigioue anchtlosr. \ p pena rompiuto il Lag lio, u..;ci fuori una quantità straboedt e\·ole di /Jonttn1 rt lmttlaliile. te n uto dall'aponevrosr fo r trme nte distesa .

()all a vas ta ape r tura, co n e$plorazione dig itale. osservai, che la memht·ana piogenica era multo spes,.;a. con depositi di lihrino:.a coagulata, e dte il cavo asces:-;oide sollo;t pon evrotrcu della cosria rle=-tt·a va ampiamente C•JII. ar tirolazione del l-(inocchio e3sendo srornpar sa superiore del sact:o ,;inoviale. sostituito da un cana le, per il quale il dito si approfondiva fin dietro la rolula.

Con esame più allento. dopo aver abbonda o lemenle lavato co n sol uzione :11 subll mato, ho potuto co nr incermi cii l me l . . l ' e n rn lra_na _smona e, presa da flog osi pa renchimal e, era la li6de pnnctpale òel processo suppurativo con di non in almeno in pa rte. e che i lig nmf•nti perl a l tlcola n erano 111 rstato di rilasciameuto In clu· l . d' . . ,, l

I ZIOO.I anatomo - patologiche si le cartil n.,ini intera rtl colari o se mi-lunarr io non potrei dire con ... • • Zl.cl , pem ID I parve, doro opportune manovre, c·he fossero sc'nmproLahilmente per rammol limento e succes!'iva maceraz Jo ne. tenuto conto della durata e dcll'intensit;'t dPI prn:; oppnrativo.

Mi invece rntegrp le canilaJ.(ini di incrost.•ztOne della ttbl a e dei condili femorali non avendo tr·a . . • • • , 1 monmentl os teosion e e clelia gamba. avver·tito alcun senso di asp rezza o :.cabros it,.t. cose che osse . f ù '· rvar . accn o sco rrere la rotuln sui co od l' ù 1 f . l 1 e emo re . Ln ::; uppurazione d unque ave\'H in P'll'te corrosa la cari ila trine d'IIICI'O::;taztOn d 11 1 l) . e e a rotu a, e leggermente anche la faceta a nteriore dei candili del femori' destro.

. Feci ogni giorno medicazioni e lavande a nti settiche al :outenendo l:arto: e:>teso. e con il piede più solle,•ato per favorrre la discesa del pu s dell'arti co lazion e tlel g tn o.cc hl o .'·erso l'ampin a per·tura pmticata nella coscin.

L nppeLILo lentamente torn ò e l'in so nnio disparve.

La febbr e andò man mano diminuendo, ma tutto ad un trauo a ·sun· ·1 t' · ' . . se l 1po e fui costretto :c presaivere dosi r·lpetute di di chini na. che diede r o oU1mi risultati.

Frattanto tt ·· ·1 ('\ · ' so r ,.,uagltt•tta ad ener·aica cura di ioduro di. da mezzo grammo a cinque, :rlongato nel latte o Hl moltlssrma acqua. nè vi fu intolleranza.

Dl SI 'iO VIU S OPPL RATA DEL Gl:'iOCCHIO

L'infermo. do po un mese di cura, aveva tr ionfato dal marasma mm accia o te. co n le forze dei suot !.!iova ni anni e con la poten za dei rimedi.

Intanto localmen te ebLi tJnes ti risultati.

Per le prime volte feci co n soluzione al sublimato al cinque per mille, per· disli'Uggere ad ogni costo ed al pii.t pr·esto. in tullo o in parte, quella membrana piogenica cosi spe ssa. e per· meuere quindt l'arto in !!l'ado dt subire, come ho detto innanzi. seco ndo il caso. un'amputazione o una rescziooe.

D'altra p:trte la spessezza della membrana piogenica e lo strato escarotico, che avrebbe prodotto il sublimato in soluzion e cosi energica avrebl1e dovuto impedire o rallentare l'assorb imento mer curia le.

Cosi int'aLLi aV'venne - Senza alcu n si ntomo di me r cu riaottenni dopo otto o dieci gior ni la tr uasi cessazion e del pus, con la scomparsa dei cercini du ri , che limitavano il cavo a:;ces5oi de della coscia destra.

Dopo circa ,·enti giorni fJuello stral(J di escara venne fuori a brandelli dal cavo ascessoide. Dall' incisione si Yide allora il fondo rosso e granulante.

Verò, sicco me quell'apertura dal mezzo della coscia. restrin gendosi, era portata lentamente ve rso il lato interno, poco lontantt dall ' anell o degli adduuori, fui cos tretto a far·e unn controapertnra. al lato esterno della coscia destra, appena :>opr·a il ligamento interno, tra il qoadricipite e il bicipite crurale. Posi il drenaggio, e lo tenni per pochi giorn i.

Inlanto l'ar ticolazione, nppena svuot ata del pu s. di,·enne sen sibilissima al piu piccolo movimento o co ntallo: ma. po· chi giorni dopo l'incisione, quand o fu possibile, immo bilizzai tullo l'a rto in fe ri ore co n ap par·ecchio amovo-inamovi- hile, che feci preparar·e, in mancanza di meglio co st ecca della lar·ghezza e lunghezza c:uuoa mcbiodato aà nna delle estremità, e con due. sollrlr laterali, lunghe IJUanto l' · r • • e del l . mtertOre, mchrod ate a, hti p antare e lrbere per t t l l , ' . .• . u ta a oro lun ghezza. per·chè eseJ Ci ,assero lo l'le pressiont- a. l t' d l . . . non 1 a ' e gmocchro e si po- tesser'' adattare alle V'triazion,· . l . , , S.. d r r m vo urne dr esso . . Jnten e elle questo a l .

• 1 r . pparecc 110 era ripieno di ovau·1 al su.' lmato: con strati più ahbooùanti sotto il calca"no. l• ' cw non di meno si formò . . " • < o"e una p:aaa d1 decuùito 1 11 • la cOn\alescenza. "' • c 1e a

Tr·ascorsi ap pena due mesi, e cess·•t,·l oszoJ·

· .. " tr·accia di :>ele incisioni da ro e fatte cicatrizznrorw.

. . true momento la rot ula incominciò a fermar·s· sui •·orl· di/1 del femor·e. · 1 llop.o tre mesi la rigidità articolare era r completa, e l'in,Prmo Interamente guarito.

.Torn ato in licenzn, ri\'eduto dopo un anno l l) glletta. ila . . . ' u,t. ' rrpr eso a lare rl di peco. d l . mesi l· leaa Je a mo lt .. N,ermente l'ar·to r'nl'er·o d 1 · · • 1 r e estro per a ngldità articolare del gi nocchio. è in perfe tta

Rivis Ta Di Giornali Italiani Ed Esteri Rivista Medi Ca

loll'u1o degli sttmol&nti d el ouore e p articolarmente della 1trlonln& , nel trattamento della pulmonlte lobare &out& .- RoosELVr.Lr. - (Jl·edceal Record, dicernbn

È hen che in un gl'an numero di casi di pulm onite l obu r·e acula la m ot' l e dir eL tonreute cagionata da esau1 inwnlo ,[elle fopz.e del cuol'e dipendenti dallo PI'OCPS!'IO rnot•bu;::o. ed è altre;::i cono!-lciuto che infermi di que!'la rnalallia vanno soug:elu con gr·ande facilità a sincope 1\flche al piil piccolo sfol'zo, nella speciale leLler atura sono regi;::tt·ati in numero non !"Carsf) dei ca!IJ tli m orte al lie"e movimento che rnfel'mi hanno l'alto nel ;.;eclel':<i sul letto per· essere O!'servall. I n molti casi anz1 la morte l>Cgue di presentE:', come talora n ella pleurite el'>snda liva con abbondante per sincope e l'enza siavi stato muscolare; in allri l'esito fatale è preceduto da odema pulmonole: in tulli questi casi per ò é lo esau· r imenlo del ruore che uccide. Tl·alasciando delle causo di tal e ec:au r·imenlo ca1·diaco, segui11mu l'A. nello studio di alcun i fenorueni clinici che più hanno relazione con ml'nlo rhc egh ha inteso trattare.

La puhnonrte lobare acuta è per Ré una malattia che ter·mina a:e n eralmente per cr isi in 10 giorni. magf:tior parte dei casi, pr ima o dopo, il cuore div1ene deLole, e nei casi letali, la morte il più delle volte :>opravviene pe1· esaurimento cardiaco. Tal volta la debolezza cardiaca si martifel' l u fl u dal p1·i ncipio de lla •nAiatliA , ma più fr equPnlernenle si r·ileva chiaramPnle ptlRRI!Li alcuni giorni. Ciò

Iiidica

appare generalmente nel tempo in cu i suole ver•tìcar-..J la te mpo in cui suole anche spesso seguire la morte •tra il sesto e il decimo g•orno). La malaltia è di breve durala; le fo••ze del cuore si manten g ono alti,·e la guarigione accade in alcuni giorni, o nd'é cho può a buon diritto alTe r· mat•si che un sa vi o e prudPnte lruttamenlo con gli l'timolunti d/31 cuo r e può !':alvaro molte vite.

Fra gli eccitanti pi11 co mun e m eut"" usati nella pulmonile 1 piu importanti sono l'alcoo l so tto varie form e , la di::1tnle, la convallar iA, lo strofvnto, da solo che in comb ulat.ioue, la eaiTeina, il ca rb onalo d'am m onio, r etere , alcuni ni11·iti, l'oppio . il musc h io, la n oce vom1ca.

Di fro nte alle ''Arie op mion1 sulle indicazioni di j:(h eccitanti, il medico ha anz,Lullo una domanda u •H·ve egli all 'uso di es!'ì i,pruna chq le condizioni dell'infel'mo lo richiedano '? La prin c ipal e ra gione per la lo•·o llmlllini st razione sta nel lot·o potere s ul sistema ci r l'o lator1o, non Lenendo conto de lla lol'o azione sul re3to eh.-• fJUi, comA si comp1·ende di si vuoi diRcor·•·"l'e della virtù e cci tante di de tti farmaci n el vet·o sen;;o della pa rola sotto. l'aspetto clinico. Preùom ina oggi l'idea chl' eccitanti debbano sommini s lrarsi rn tutte quelle malattie an c he 111 cui sia mù1accia di esaurimento cardiaco prrma a.ncor•a che esso gi manifes ti. Il che pe r la pulmouite, iu cui la debolezza de l c uo re può ;;op1·avvenire dalle prime :H ore a i 10 gioi'Oi, s ignificher e bbe fin dal prun o m o mento gli eccitanti senza avei' ri g uardo alle attuali cnndizioni del cuore. Sarebbe come dire a chi ste sse pe t· !'Ostenere un g rande sforz o; é bene vi p1•epariate beve n do molto liquore; nella vana intenz1one di tene re eccitati e come apparecchiati i muscoli ad uno sforzo eccessivo, ma non imminente. Il cuore é un JnU$CO lo, e stiruolarlo sen za uece!"si là, vuoi di r e esau rirl o. La necessita dell'eccitamento cl!•ve essere determinata da attuali condizi o ni del s istema ci r colatorio, e non da allre possibili che si teme abb1an o a ::-o.-ger e . Se il polso d e ll'infermo di pulrnonile non lasc1a osservare o s uppor re alcun dis turbo ci rc olnto ri o, è una vel'a follia l'icorrer•e agli eccitanti.

d li eccitanti 1'.-\. pone a capo dì u uanto poi alla reeg di un valo re. s•a tu tti l'al cool, che e semp li e o m al tra qualsiasi po. d ' vino e d1 quor . soLto la loru'a • . tempo e con avvedutezza . l alo bene Inteso, a ziooe, ammuus r ' . . l dello s LI'Ofan to e della cone discute li valore edalo in. ness un singolo caso valla.l·ia che non gl i aHebb . . bene a fferm alo dPlla . •· !lato t1ec1S1 vo e di pu l monlte un l lS U N lSÌ l'oppio e la m orfinA, · tà specr ale. on C<' · p ù lor o vanl'\ta proprie . . ran numero di casJ. l strati efficac i 111 ch e si sarebbPt'O . ò è da tempo che si lodano c he di lutti gli altri farmac• per l . uuo dire che l'e uon . a della '!Uil l' "l ,.. Vll'tÙ cl&llA c:; trJ ClllD ' . bbero alcuni , t'• cer• ·criro"t che vorre ·Iii •luegll effelll ·trata con precauzione, eù . fficace se sommmr 'i r ta mente a c:;sa • e · . .. "PCCi ali com e in •tue g 1 . . lfetto in al cunt ca"' . . l .. t: rli utJlJSI'Jmo e · 1 e ad eseltlp!O g • m. l' l ool ahbJa poca aziOI ' . . in l'er mi in <'Ur a c . <:' h a dalo anche 1'1ve terati bevitor i. In molli • LP a ll'al cool. s ultati convenevo men la slricnin a ammini. ui deve e sse r e • 1\uanto a lla dose m c . los r piuttosto alta d p<:se 1·e data 111 c"trata l'A. dice c he e ve " ·olo si ha un'az ton e · ' . t . · tal molo non ... e.! ipodermiCtHnen e. l l eri colo del potere cumu. · ovv1a anc 1e a P 1 ptu p ronta, ma !>J • 'l di ••rano alla vo ta .,. . 1 · co Se ne dlll t ao• ,. ,... . • Ia ttvo ciP larrna · . . •tuta ogm mezz orn. P.ù r q.u la m edec;ima 0 1 SI mostri rinforzato, lì che il cuore non se nec,.ssar1o, lflO a 1 1 lorneno 1 J'intoller anza . Ad . Jnat·ire qua c le •l'l . . o non pt>r Ili,.. . 1• 1• p;;pe rimentare alc um l'l. l' ·(· rA co ns1 cr In \ 1 . Ù a ccertn r s 1 t • Cl 1 • • • • • " n se , 110 rmmifesto: cosi a e s. tl e ...si la c UI esager az iOne è u g do so llevato il gom ito ' be s i ecrila lenon S il lungo supinatore c . 'la .... ali estensori. (' l a.n o per rt :Ok,., e facend o pendere a m lo l·ea''•sce con e"ageruta l ffiliS<'O 1."> ' bauen.lo s ul lendute que_ . a la intolleranza è " ae rato •l riflesso P. m ' . . con Lr az1one, . . , dello farm a co smcero, del farma co. Perru'l i fenomen i spec•e se data p on si dt>Ye esagel to anc he per 11 ' d• mtollera nza; ole res fficacia affermando la superw re r a r f' n e l r iconoscere ls sua e all'alcool.

T. R.

l l EOI CA t-;el porcellrno tt'lrrdia In strappa1neuto dPIIo scialico protiHc" l'arr«:lc:lo degli scRmbi e in poclli minuti la morte ron un .enor-mP rA IIPnlanrrnto tJ,., mnli respi1·atori: effetti analo,:rht hauno uppiJcando c:ufla pellt> il cloroformio, n imrllt·rg-ondo gli t1:1imali nell'a (•qua glnacciala, o inicllnnd o del pel'dOI'UI'<J di r....,rro nt'l pel'iloneo, ecc. Ma l'arresto degli scambi IJUl r itizi può lalvc•Jlll avvenire anehe in conseguenza di leg,r.wre, <:nme la rlenudazione della caroli.l•·, uua incis•onp dellA fWJif:', P<:c·.

RoGF:R. -I fenomeni lntbttort dello ahook nervoaof PrO(Jrl!s medicnl, :-J. }3, 189.2).

Lo shock i· unn c:talo che pun Psser prndfllln ola forl i eCCIUlZIOnl del ner\oSCI ed e Clll'8llerìzzalo da un complesso <li al11 inib1tori, Ira i quali però uno solo ani'" l'O coslante l'd ind r:-pc n..,al.il•·. o:-sJa dello c:l'am. bio fra il e 1 l•·ssut•. le Pcci tazioni dirett.. de1 c:Pntri •Juanlo le i11tllrette p;·r il tramite dt>i ner·v1 periferict o fleiiP lorn leJ'nllnali possono causare lo l'ltock nervoso. del 'fUSil' lo lt·auu.atico rappresenta la varieln piu nola.

Om é appunto In "<ludio delrarreslo degli s.:ambJ 1'1·a il 1·d i ressut1 che pE>rmellP di comp1·endeJ'e rl lilt'tTa· dei f••nome11r i Clirallerizzano lo shock e anche dei ft>nomeni : nella Lo shock produc l aumeJlla J10lt>\'Oimente. bTl8. museo are rana JIPI' la eccrta l ' ll zano lo shock in unA l fe nomeni che errz. "'pecialmt•nle <lei bulbo e . . l · c ·nlrt nervost e • ecclla7.tOne ' et ' . la "'"a frequenzn "'''n7.a l 1 che sp1eaa ·" non o ti ne li 7ndiviòui "ll<'i maperi lllaggJC\re negh adul ' g. le nd una serre di CAII"'e l . ollopone un amma .

Ess.•ndo mìbila l'ulll\'ìlà nutr·rt vtl ì tessuti JJOn producono 1 itl IICJdo carbonico. 11 -:angue de!Jp vene resta rosso; !11 temperatura or;,!anicu si abbassa di 1. 2 o più 1 movimenti respiratori ri•mìnUJscono dJ numero e di amp 1ezza perche i CP.lllri clf'!la rcspJJ•nzione non vengono p1ù suffici•·n· ternente ccriluti da l sall!rue troppo povpr•o dJ acido ca rboHico: infine per l'ar·resto scambi le sostauze to::-sicbe del :-aul-!ue 11011 pi11 pas:;oar·e 11ei leSl'Uli . Tu qucstr mullllJ l'ul c(Jo l e l'oppio non pl'Oducono più alcun effell<•. ne azioni' alcuna ••srrrrla In "'ll'icn i na inietta ta nelle venr rlr u rta messa in i'\la to d i shoc col lok schiaccia mento bruc:co d ella lesta, quanLunrrue 111 essa persista la circolazione e i centr i rnl(lollat·i, anziclrè paralizzati, siano più t'ccitabili che d'ordinal'io.

!<ch i. Qua ne o sr s . , d ch" ••li effetti otteuult . . d re lo c:bock, st 'e e ,.. . ca pnc• rh pro di iolensita ad ogni rnro' A ecc•- vaHn o Qempre rh mmuen l87 101lt:'.

Lo 2hock P ll•llli che sui dunque il ri s ultato dr eccrtamenti vioct>nlri o ,Jil·ctlamenle o per ti tre - milo ciel nervi centr·ipeli. l ò' fenomeni tlinalllogeni . l da un comp e,.,so 1