18 minute read

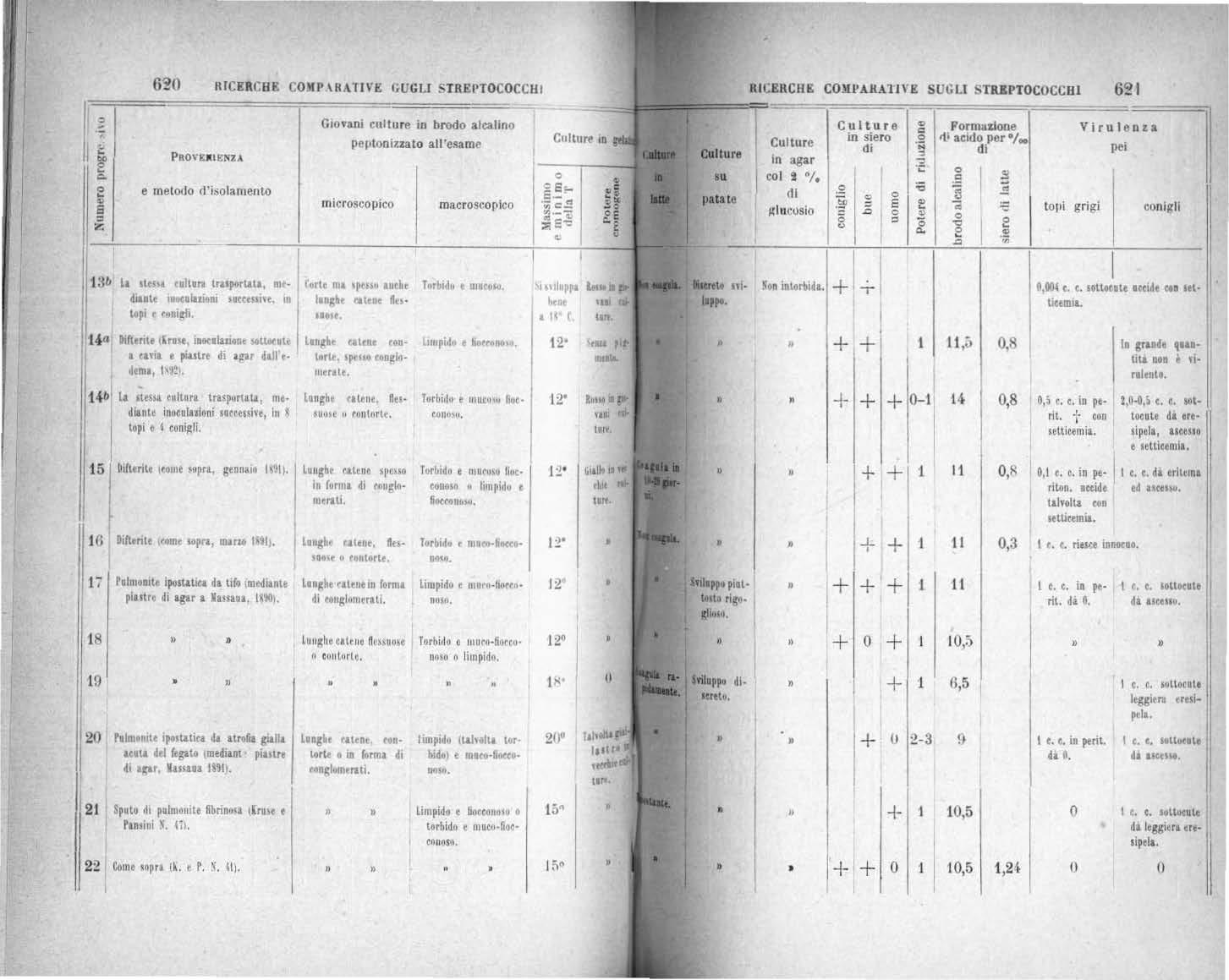

RfCERCBE COM'P\ KA TIVE HliGU STREPTOCOCCHI

COllPAJI.A.ll\ E S UG I T STUPTOCOCCBl 621

7.

Advertisement

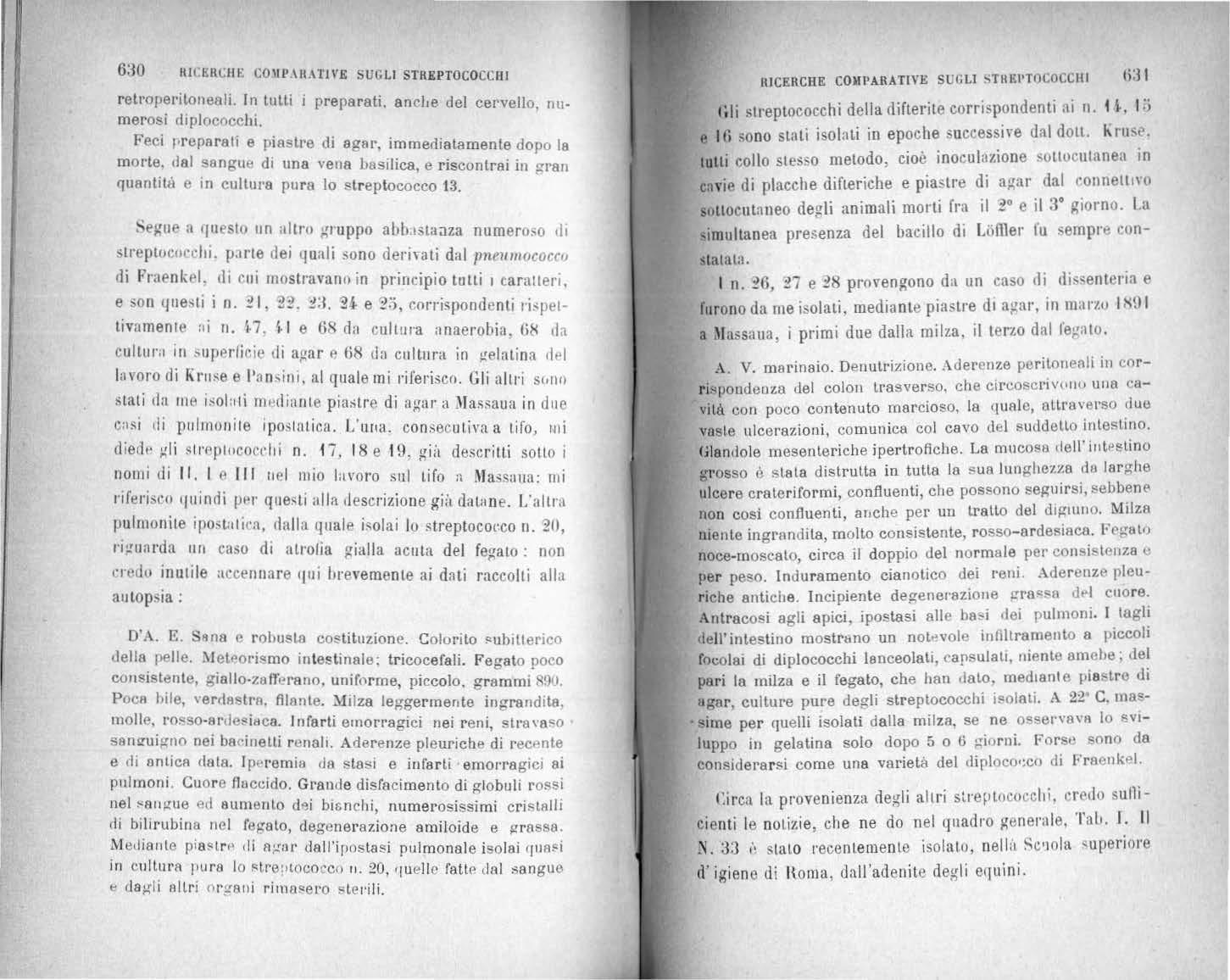

e metodo rl'i.solamenlo tali La \lr-•• cultura lrllpurutt, nlr· dianl< lnotaluiooi •Uttt<\l>t. tn upi r '"oi(li macrosr.opieo

Gtovani culture in brodo alc.1hn o peptooi1.zato all'esami' microscopico lol'to ma <'llene ftn· ••o1t.

1411 DlltrntriLro•t, inocaluione "'tlotulr ulttte ron· Lu11pi•f• e ltuttolto•J. a rana t pitnre di dalle· t•rtr, •lema, mer11tt.

14!1 La •lhS& ralturt lra<purtalll, meinoeulnloni suere11ivr, in topi t l

15 j Ullttrtte lf•mlc •opra, l lu ngh r ratrne, Ht<· )1111\l u rnntnrtto. luughr r&trne 'i''"" in lurma rl1 rnmtl. lurl1i1ht f IIIUt'''" bur· runn,u, T•rllido e llturu>u Il•<· euOu!ll " limrido t firt(('I)Uto,•l, hooghr nlenr, ftu· forbtd• , toGcco·lio«o· , , o .,tn.

17 Paltuuntle 1puSltlle& da Ulo Rlrdflnte plttlle di agar a huaua.

Lan,;hc rdcnc w rorrna Lirupidu • marn-hnrr , . di no'"·

ClltiiC ftc "IIO't 0 llllltll·fiMI'ol· 11 cu ulnrto. oo<o n limpid11,

1'"'"Pr• br e hlmorute tpo<t&lita da &tr<rlia «lilla del ltplo tmediant ptutre di Vu•na 1&91). laagh rat<nt tOn· 1 •n !orma d1 l impid•o (tah oltl bide) c maro·tioct•· ll'l'"·

Sputo dt pubnomte fibnnn<a (U'o•r c Ptnsini lh.

22 Come '"P" (k. P. llJ.

• hdappo pial· ln1(4 flgot• di- l Formnlone g tfi acado per•/..di e .,

·;;; pe1 -

Jl r tioltCOIInl 1 o torbido e mur"·fiQr· COIIPI•I. tooale da ere· sipel1, umso e settlcemla. O,R 1 O, t r. r. in pe·l t c. c. di. erlterna riton. nccide cd llteho. Wvoll.a con ntlieemia.

0,5 r. c. in pe· rit. -;· con sellicemia.

In grande ••u· lita non é 1 i· rolrnto. e. e.

0,3 l r. e. ricvc innorao. l c. c. in pc· t r. c. lollonte rit. dt O. di. aseeuu. D l c. e. in perito 4a n. o + l + o l 1 10,5 l e. r. •otlucutt leggim rrul· r..ta. t c. e. sotl<>ntc 4& l!ce< l C. C. SOI\II(Uit m· arpela.

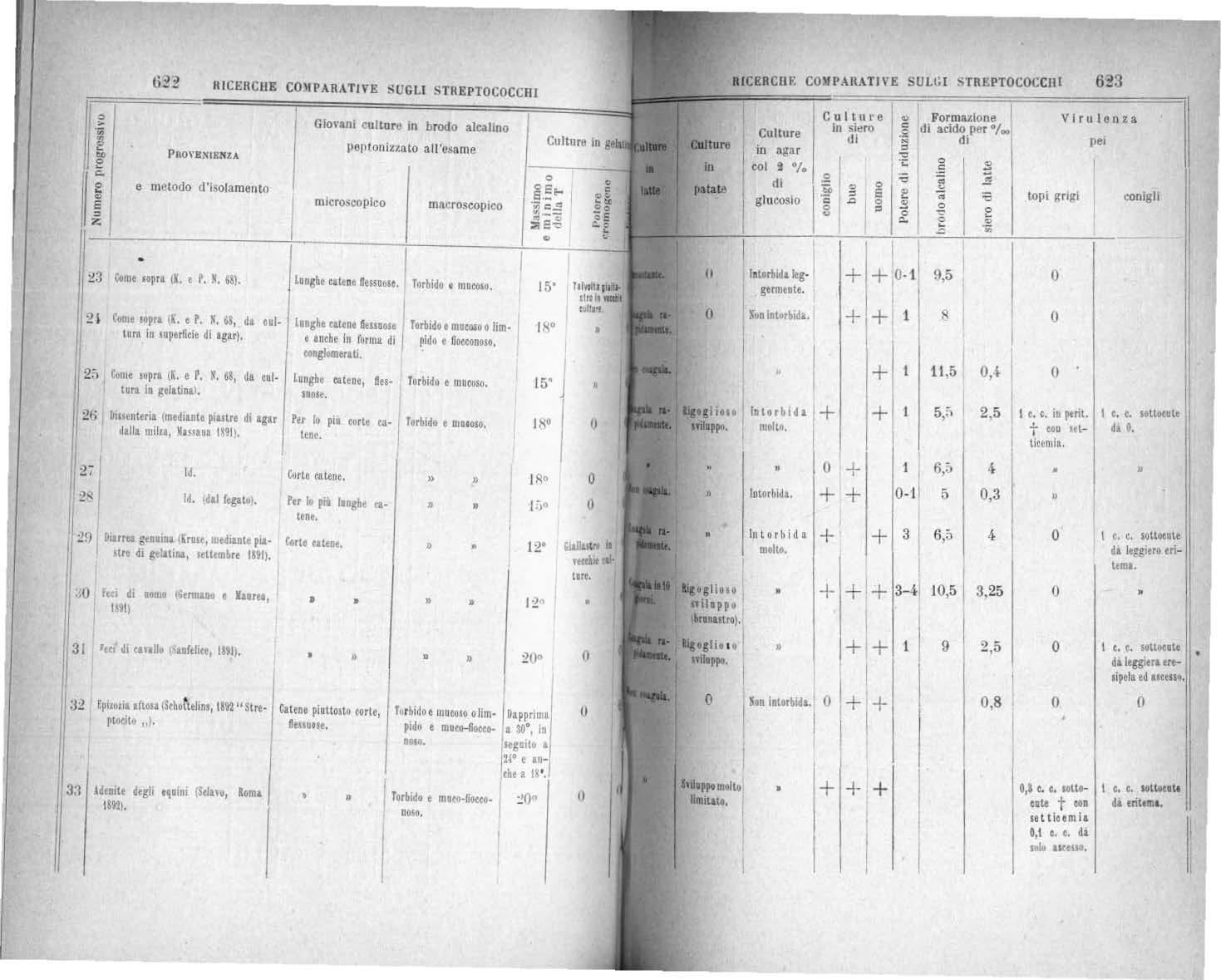

Rl CERCUF. COI!PARATJn; S ULli i STREPTOCOCCJII

Iiicercue Coiiparatjve S Ugli Strepto Coccdi

P RO\'B NI8NZA e m etodo tl'isolame nto

'l i 3 Come 10pra jk. e P. S. 68}.

Giol'ani in brodo alcalino Jlep t onizznto nll'esnme m•crosco pico ma o·roscop1eo Langhe eatene nmaose. Tnrbidu moeo1u.

Id. (dal fegato , biuru g<DUJuaiKrw, luediute pia· 1tre di gcl.lllna, ntttmbre 1891).

Ft 1 di ROJUO (Gtnnaao e laarea,

Curte catene. )) » rw ds ttllllto tllDfthre, I&Yh.

!Srhotlehns, t m" Catene piuttollu corte, l e utueoso olim-I Oapprimi l

6e<IUUe. 1 mueo-floeeo-,:.;:;t.•:,

Ademte drgh · · "el • equlm ,l llu, aom& » TurbJdo e mn"'.c eo- -·•O·>

ID np;a r col i 0 0 di glucosio + int rb1da. +

.culture l tli pe1 conigli l e. e. dd. IJ t orb i +

RICBRCHB COMPARATn"R SUGLI STRRPTOCOCCUJ

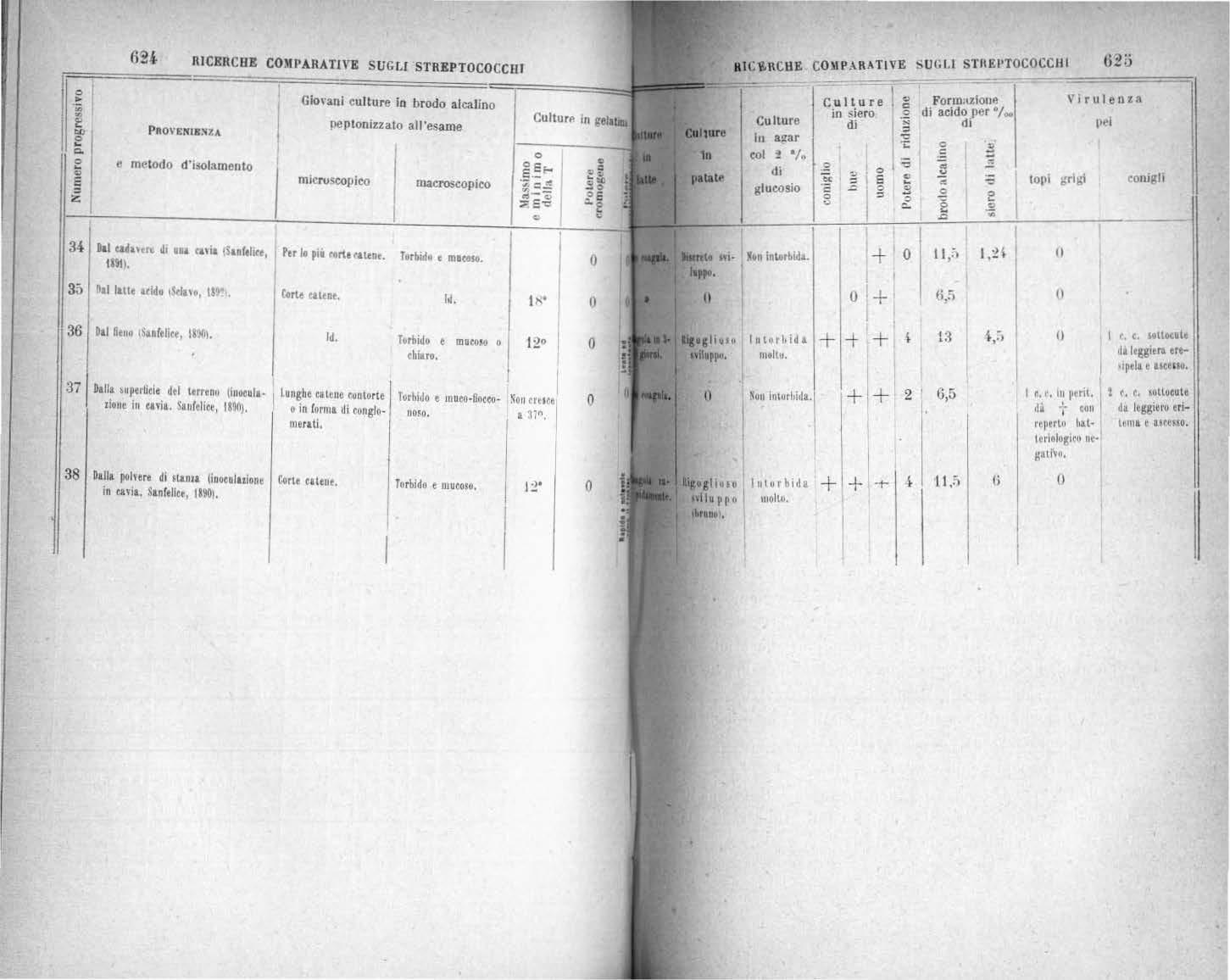

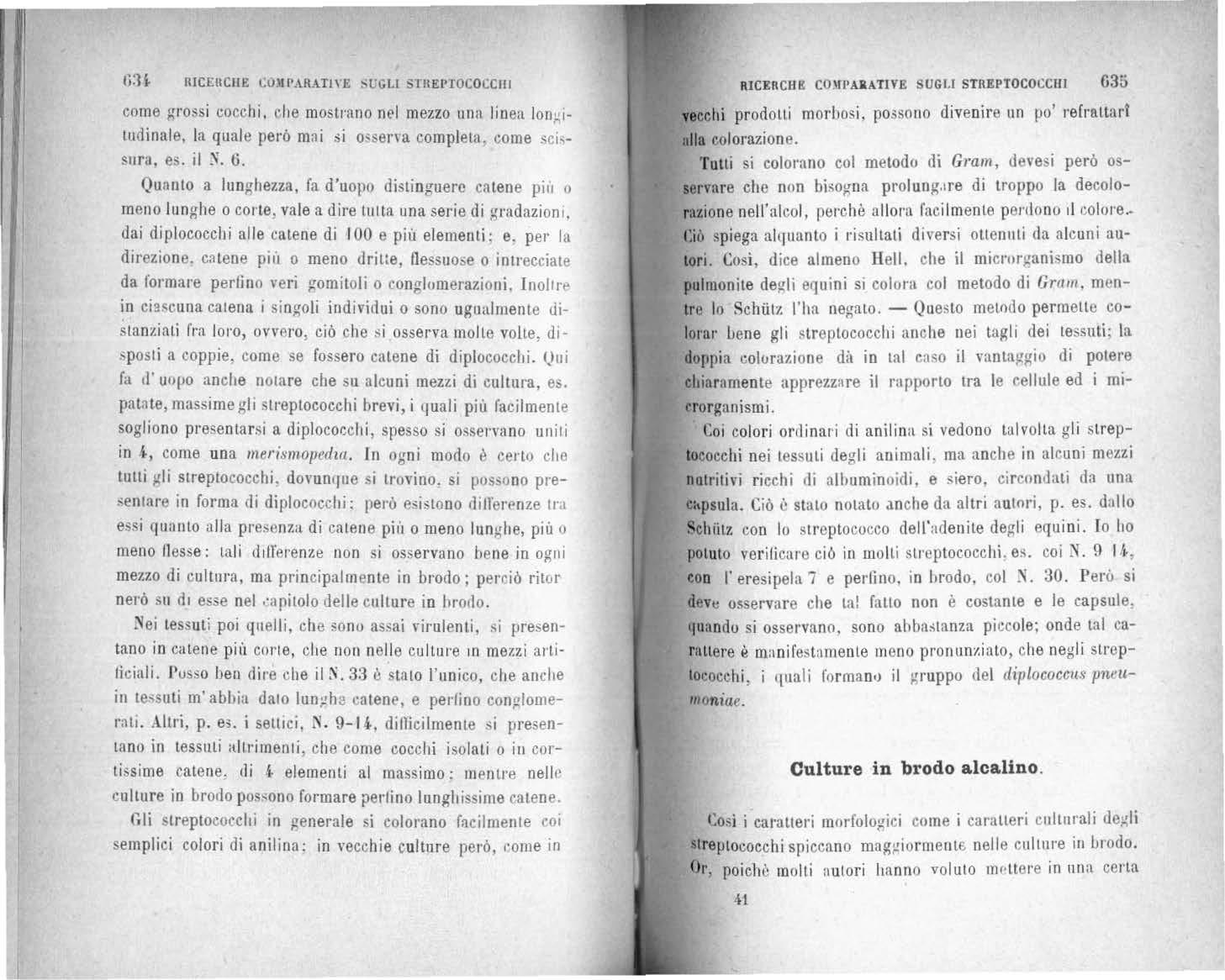

Glo,·ani culture in brodo alcalino peptonizzato all'esame '" PIIO\'ENIIIli7.A t1 metodo d'isolamento

34 ,111 dr a&• caua tSanreh« lllaCI'03copico Torbido • m1coso.

35 1flal ltuc arrde 1Srlau1 tn•.

Per lo P•• rorh rareur. Cortt catrne.

36 Dal fieuor 1 li .11'!1. Id.

37 Dalla •uperllde dii ttrmn li uoeula· l 'ungbe cateue runtorte tioue in cavia. Sanrelire1 IUOJ. o in rorm& Ji ronglo· me rali.

14.

Torbido e macn'o o lorbJdo e muro-tineeo· Nou no,o. a 11". a lt:\!.1\CllR CO)IP ARATIVE SUt.l.l STIIEI'TOCOCCHI u-·J

12o cbruo.

CuiLure rn BJ!ar l col t •1. eu lturo in "§ d' o "" l § = f glucosio 5 5 s ::. ?. inwrbidl. + o + lnt urldd• + -t + llltltu.

FormazionP. di acido per •1.. di t,:H fl Il O l e. <. Mli><ltc •lalegg1tra m•rptla t amno.

2 ' 6,5

38 Dalla polwe di 1t.anza (inoeulurone Corte catene. in enia. Sanrellu1 18901.

T11rbido e moroso.

IUI<ll'hih + + -t- l IIIOilll, li,:> li

1 r.,., 111 ! r. r. Mlueule Ma ·;· culi 1lu ltggmu erlrrf!crlll hat· l'm& t urt>'O. t nt· gutivn, ()

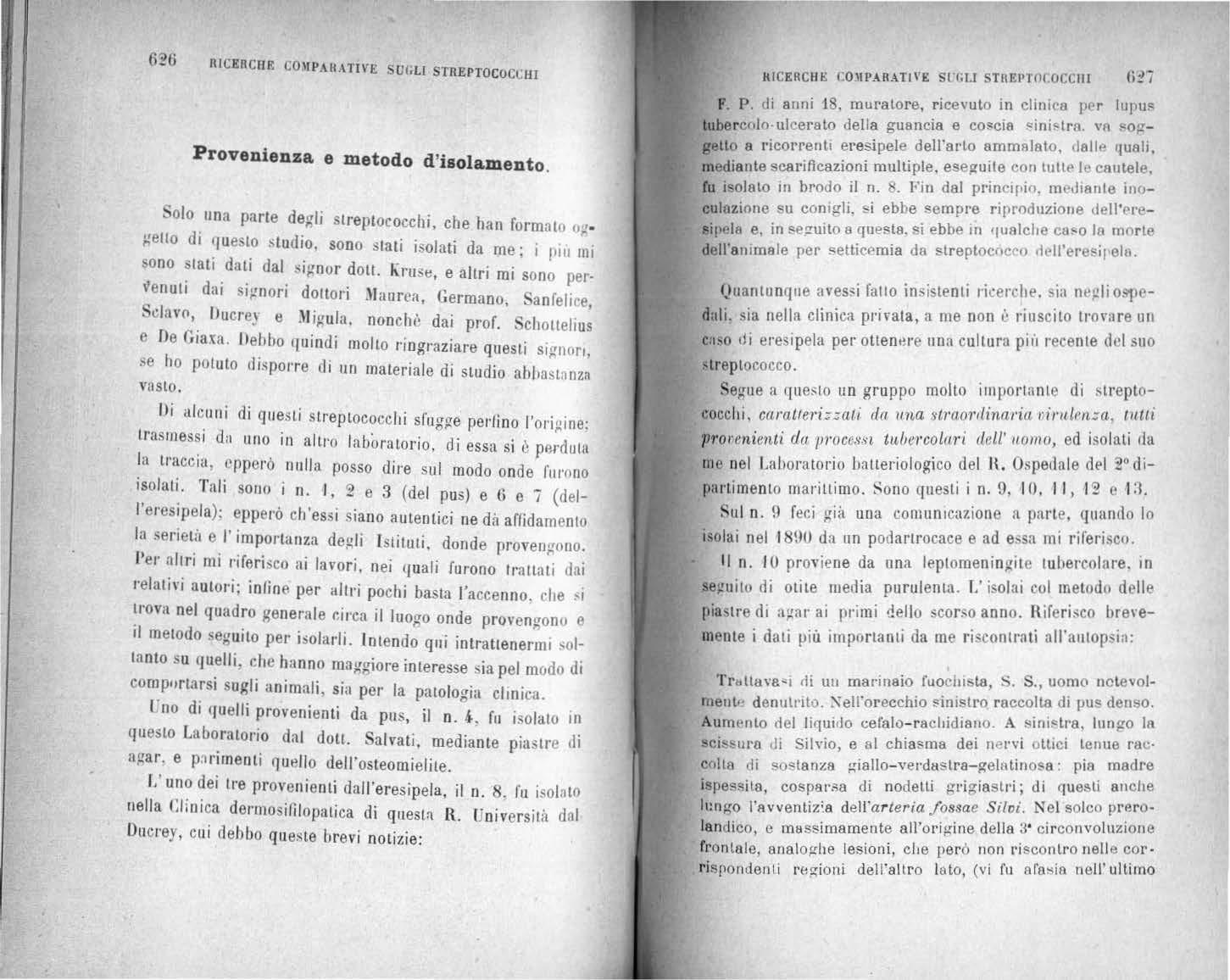

Provenienza e metodo d 'isolament o .

Solo una parte degli strep tococchi, che han formatn 0 ... getlo dì sono s tati isolati da me; i pi 11 dal. signor dott. e altri mi sono per· :enutl dat S1gnon dottol'i · " aurea, Germano, Sanfellr·e, Sr.:lavn, _ e ) Jig u la, nonchè dai prof. Schottelms e De fr1axa . r{uindi molto r·mgr·aziare qt1esti srgnnrr, :>e ho potuto drsporre dì un materiale di studio abhastan zn vasto.

IJi alc uni di qu esti s treptococclli sfngge perlino l'origine: da un o in altro la boraLOrio. di essa si è pP.rduta la traccw, r•pperò nulla posso dire sul modo onde furono l no d1 quelli proveni enti da p us, il o . 4 . fu i"olato in questo Labomtorio dal ùotl. Salvati, mediante pia stre rli agar, e p:u·imeoti r)ut>llo dell'osteomielite.

Tali souo i n. l. 2 e 3 (del pus) e tì e 7 (dell eres1pela): epperò ch'essi siano autentici ne da aflidam entu la serretù e l' importauza degli Istituti, donde pr·oven.,ono. p l . . . . . ,.. er a trr mt nfensco a1 lavo r i, nei r1 uali furono trallati dai relati\'i a utor·i; infine per altri pochi basta l'accenno. t'he :-i nel generale rirca il luogo onde provengono e rl metodo segurto per isolarli. l ntendo q11i intrauen ermr -.oltaoto s u quelli. r·he hann o maggiore interesse sia pel modo dr s ugli anim al i, sia per la patologia clrnica.

L'uno dei tre proveni e nti dall'eresipela, il o. 8. fn isolnto nella Clini ca derrnosi/ilopatica di R. f'n iversit it dal Ducrey, cui rlehbo qu este ùrevi notizie:

ki CERC I:IE 10\IHRATI\'E Sl'(,T.J STREI'IOLOCCIII ,_l

F. P. di anni 18, muratore, ricevuto in clinic·a JH'r tubercnl o· ulcera lo della guancia e co«cia "Ìni;.;trn. Wl '-'O !.tgetto a ricorrenti eresipele dell'arto ammalalo. d&IIP quali. mediante scarifìcazioni multiple, eseifuite con Lultr• lt.l cautele. fu Ì<:ol ato 111 brodo il n. 8. Fin dal princ1pin, mt·tllante inocul ozione su con1gli. 5ii ebbe !<emp1·e riproduzione dell'el't.l"'ipPia e , in se_!!uito a questa. «i ebbe i il •tualche Cll"O In morte dell'a111male per getticProia t!a rldt'er·egil elu.

QuanLUnfJue aves5i fatto insistenti sin nt•!.!li ospedali . sia nella clinica privata, a me non 1'• rius cito tro,•are un c.t:;o di eresipela per ottent>re nna cultura p111 r·ecente dt'l suo streptococco.

Segue a •ruesto un gruppo molto importante di !'trept(lcocc hi. Ctll'atleri::.::ati da 11na Ytraordinaria rit·tdm::a, wtti pror rnienti da J11'ocessl tu,liercolari dell' uonw, ed isolaLi da mr ne l Laboratorio hatlerio logico del IL Ospedale dt> l 2° dipartimen to marittimo. questi i n. (), l O, Il 1 t '2 l' l !l.

• ul o. !1 fe ci già una co111 unrcazione a parte, quando lo 1snla i nel 18HO da un podar·tr·ocace e ad essa mi riferisco .

Il n. IO proviene da una leptomeni n,l(ite tubercolare. rn se}!u ito òi otite nreòia purulenta. L'isolai col me t odo delle piastre di ai primi dello scor::;o ann o. Riferisco hre\emente i dati riù importanti da me ri sconu·nt i all'antop,in:

Tr.. llava'l òi uu marinaio fuoclu&la, S. S., uomo nclevolrnent<- denu tr•1to. ::"\ell'orecchio ra ccolta di pU!<

Aum Pnto ciel liqu1do cefato - ra clrid ran o. A lun:zo lA di Sii \'io, e al chiasma dei IWI'vi ottici tenue r·ae· collo di «o"lanza giallo - vel'dtt«lra-gelalinosa · pia madre ispe!'!sita, cospar·aa di noùeLli g-r·igiaslri; di quel'tli an che h:n go de ll'a rt eria fossae Siloi. Nel solco prer olandico, C Ol!lSSiroaroente aiJ'OI'Ìgine della a• circonvoluzione fr ontale, analog-he lesioni, elle però non ris contro rr elle corri spondenli r&gioni dell ' altro la to, (vi fu Afa..,ia nell'ultim o

RICERCIIE COltPAllATIVE "UI·LI <.;TREPTOCOt'CIII

periodo della vrta) Parimenti, su Lutto il decor·so della scissu r a mauna ce rebri, lesioni come quelle descritte. Idrocefalo più pronunziato nel veotricolo laterale Nodelli in corrispo11denza delle corde acustiche, luogo il nevrilemma del nervo acustico; sostanza nell'o r ecchio medio, nei canali semicircolari. A destra, di Lutto ciò. Noduli grrgi nel gran de omento. sotto la cao»ula ciel nella milza e nei reni; qui più grol>f"Ì, quanto un pi;;eJlo. Glandole mesenLeriche ingrossate, alcune caseWcate. Giovani adere nze pleuriche i11 alto a sinistra, anticlre in basso. Lobo pulmonale medro tollo in una vasta caverna. Piccola cuver·na al lobo super10re Tn bercolr, per lo prù ::r·igi, in lutto il polmone e ::.-ul pericardio. Nel dt>ll'or·eccluo medio e in tutte le lesioni Luberco iHr i lro riscontrato bacilli della tuber·colosi, e nei pulmoni, quasi in cultura pura, lo sLI'epLococco n. IO, che ho isolato mediante piastre di agar.

n o. l l proviene anch'esso da un processo tubercolare , !imitalo al pulm one. con formazione di una g r ossa caverna all'apice destro. e corrisponden ti aderenze pleuriche di an!ica data. Jn oestai venti Lobi di acra1· nJiceri- n ,.. nato direttamente coi tubercoli grigi schiaccia ti fra due lastre s terilizzate , e, gii1 dopo un gio rno , in una parte di questi tuoi ottenni lo sviluppo di pi ccole e poche numerose co loni e dello streptococ•·o n. Il.

Il n. 12 fu isolato, contemporaneamen te al precedente , da nn caso di peritonite tubercolare, consecutiva a tubercoJo-;i delle costole, dello sterno e di una vertebra.

A. M. P1'8 un for·te e robusto cannoniere. Seni tìslolo!>i in corrispondenza della scapola destra, che mettev ano capo a carie di quattro costole e della corrispondente apofisi trasversa della 4" vertebra dorsale ; un alll·o seno fi<>toloso in corrispondenza de ll'a ppendrce ensiforme dello l'ller·no e carie di Notevole sviluppo venoso all'oddome e l P di t•obusti ssima e sana costituzione. Larga e rro · ro nda piaga di decubito alla regione !:'acrale. Arto inferiore notevolmente ingrossato, edematoso. Voluminol>tssimo pacchetto g landolare allo r E'gioo i e la· teral e destra del collo, profondamente impiantale sul fascio nerveo-vascolat·e, dure, qualcuna caseilìcata, in una. ascesso. l'umore cronrco di milza. Degener·azione grassa del fegato . lndurimen to cianotico dei reni. Glandole linfatiche retroperiton eali iperlroflche, alcune caseificale, massime nella ilia ca sinistra, e addossate alla vena iliaca ester na, che ne r esta cornpre«l>a ed mfiammata. Aderenze pleul'lche antiche. Caverna , qnanlo un uovo, al lobo pulmonale destro, con pa· reti completamente calcificale; apice corri spondl>nle an tracolico, ci t·rotico. Due infarti emo rr aH tci al lobo inferioJ•e. Degenerazione !{rassa del <'UOre. Entoaorlile. Muscoli del dor·so flAc cid i, Jegenerati in grasso. Forte iniezione dei plessi vrno si spinali, massime nel tratto Leggerme nte inlOI'bidata la pia madre cerebr•a le in corrispondenza d ei seni. Idrocefalo. Finissimi tubercoli nell'ependima dei ven tricoli laterali con presenza di bacilli dPJia tubercolosi · che si t isconlrano pure nelle g lando le linl'aliche cervicali e relt·opel'ilonenli. l n lutti i preparati. anche del cet·vello, numerosi diplococclu. a I(Uesto un altro ,.:ruppo ahba,;taaza eli .;treptocon·lti. p.u·te tlei l(oali :;ono òeriYati dal pnt>umocow' di Fraenkel. dr r ui mostravano in principio tuLLi t caratteri, e son tJUestl i n. 21, :H. :n. e :?0, rorrispondt'nti ri,;pettivamentl' :.i 11. '1·7. ) l e dn eultura anaerohia. lit< cultura trt supertil'ie u1 agar P ()S ua cultura in del lnYoro ùi 1\r·n:-;e e Pan,inr. al quale mi riferisco. Gli altri stillO stati da rne i,;ol:1ti llJI'diunte piastre di Af.:ar a Massaua in ùne l'alli di p ulrnonite ipo,;tnticn. L'tma. a tifo, r.ni dierlt• ).:li s tr·rptococelti n. 17, 18 e Hl. g iit descrilli solto i nomi di Il . l e l Il ne l 111 io l:l\·oro sul tifo a 1\1 assaua: llli riferisco quindi questi alln descrizione giil datane. L'altra pulmonite irn, dalla quale i"olai lo slreptocorco n. 20, nn caso di atrofia acuta del fegato : non 1Teùu inutile accennare rtni brevemente ai d:1ti raccolti alla au topsia:

RICERCO& COMPARATIVE SUC.Ll STREl'TOCOl:C III 619 due cicatrici in seguito di puracentesi Alruni lilri di liquido giallo·cill'ino limpido nell'addome. Su tutta la super·fici e pel'ilon en le numerosiss imi lubercoli, quanto un pisello Degenerazione grassa del fegato. Tubercolos i miliar·e nella milza. Jmlu r amento cianotico dei reni. pleuri che a destra . Rar i lubercoli nei pulrnoni. Bacilli d<'lla Luin quasi tulle le le<>ioni tubercolari anche delle o;;;:a.

Inoculai una cavia so ltocute con casf'iflcali df'l periloneo : essa mori uopo due giorni con selticemia da slre ptococco che isolai dalle piastre del sanf::'ue.

:'1ell'apr ile di questo stess o anno isolai mediante piastre di lo streptococcn 13. uno dei pitt virulenti dal sangue di un marinaio morto con adenite ed ependimite luùercolnre.

FE>ci preparati e piA<>Lr·e di aga1·, immediatamente dopo la morte, dal sangut- d1 una vena hasilica, e riscontrai in gran quAntila e 111 cullut·a pura lo 13.

0'.\. E S11na ,. rohu!"lll CO!;litnzione. Colorito l'Ub1Uerico della pE>IIe. :\lelPor·iqroo in test inale: tr icocefali. Fegato poco giallo-zofferano. unifc1 r me, piccolo. grammi R9o. Poc11 lula, 'erclao;trn. filante. Mt lza leggermente ingrandita. molle. t•osso -ardP!<iiiCa. lnfarti ernort·agtci nei reni, slt•a,·ae;o sang-uil{no nei bal'inelli renalt. Aderenze pleuricbP di rec.,nte e tl1 antiCA dota. Ip.. remiu eia stasi e infarli emo1·ragici ai pnlmoni . Cuore flaccido. Grande disfacimento di globuli rol'si nel Ptl aumento dP.i bisnchi, numerosissimi cristalli rl 1 bilirubina nel fugalo, degcne t·azione amiloide e grossa. Mediante pia!'t r1• di agnr ùall'ipostasi pulmonale isolai rpra!'i in culturA pura lo !'Lr•eptoco•·co 11 . 20, qut•llf.' fatte dRl sangu<.1 t: dag-li llltri M!f&ni rimn><et·o !<ler·ili.

RI CERCHE COHJ>AR ATlYE SUI;Ll 'iTIIKl'TOCOCCIII ti:J I

t:li Mreptococchi della difterite corrisponùenti ai n. 1 l :)

P. Hì sono stati isolati in epoche successi,·e dal dott. lutrst?. tullt rollo metodo. cioè inoculazione in di placche difteriche e di a;.:ar dal ro nnett tnl sollocutnueo degli animali morti fra il e il 3" grorno. l.a ,imultanea presenza del bacillo eli Ln01er fu ronstatata . l n . :n e provengono da un caso dì e furon o da me isolati. medianLe piastre dragar, rn mar·w IX\ll a i primi ùue dalla milza, il terzo dal fe;.!ato.

A. V. marinaio. Denutrizione..\ùercnze porilont•nli iu corris ponùcoza Jel colon trasverso, che CI I'C.:U l'>C I'tV I• nu uua cavita c.:on poco contenuto tnarcioso, la tlunlo, allravet•so dua vas te nlcerazioni, comunica col cavo dd Ruùdetlo intel'Lino. CjJandole mesenleriche ipertrolìche. La mucoRB dell' intt>stino gt•osso ù !'lata distrutta in tutta la !'UA tlo larg-Ire ulcere crate r iformi, confluenti, elle posl'ono seguirsi, sebbenE' non cosi confluenti, a1,che per un tratto del ùignlllu. Milza utente ingt•andila, molto consistente, rosso-ardesiaca. noce-moscato, circa il doppi o del normale pet· con!'ii!'l!•rrza P per peso. Indu ramenlo cianotico dei l'erri .\derenzt> pleuri che antiche. I ncipiente a-ra<>l'R Jt>l cuo re. An tracosi agli apici, ipostasi alle ba-i dei puhnont . I tagli ·leli' intestino un nolo> voi e iuftltramento a piccoli focolai di diplococchi lanceolati , rap!':ulalr, uiento amche; del pari la milza e il fegato, che hnn clato. medrantt> pi ac::tro eli uga r , culture pure degli streptococchi A 22 C, rnaq. s ime per quelli isolati dalla milza. se ne lo l'VIlu ppo in gelatina solo dopo 5 o 6 gio rni. F'or!';e c;ono da considerar si come una varietà del diploco•;co di FraPnkPI.

Circa la provenienza degli altri streptocorchi, at>lln sullicienti le notizie, che ne do nel quadro ge nerale, Talt. l. Il 33 l• stato recentemente isolato, nell:'t Sc•1ola d'igi ene di Roma, dnll'aden ile degli equini.

HIC&IICHE COlfPAll.\TIV& SUGLI STREI'TOCOCCHI

Adunque. circa l'or·igine, c fare 1 seguenti gruppi dei miei st re ptococchi:

1°) Da pus N. l a 5; 2') Da eresipela N. () a 8; :1°) J)a pror.essi tubercolari dell'uomo N. 9 n 13: S-0 ) Da d1flente N. 14 a 16: 5") l) .t pulmoniti ipostatiche N. 17 a 20: 6°) nerivali del Diplococc"s pnenmoniae L\'. 2 1 a 2:,;: 'i 0 ) Da dissen teria !.X. 26 n :28 : 8°) Da feci ;\. a 31 ; H•) Da epi7.ozia aftosa N. 3.2: ·10°) Da adenite degli equini N. 33; 11°) Da cadave1·e di cavia N. 34; 1 2°} Dall'ambiente N. 35 a 38.

Forma - Distribuzione e colorabilità.

Gli sono cocchi a catena, o altrimenti coc1· hi cile si dividono secondo una sola direzione dello spazi o. nman end o più o meno connessi fra loro. l singoli individui hanno forma di piccole sfere (sferobattrri), le quali. ntlll'a,!· J.tl'uppamento a catena , possono subire anche delle modificlt e, vale a dire possono presentarsi schiacciate nel senso longitudinale. orvero nel senso trasversale: con alt1·e parole il diametro lon5it udinnle può presentarsi più corto del trasHrsale, o viceversa.

I n generale quelli, che conse1·vano più costantemente la forma !>feroidale o formano corte catene. es. i N. ti, z9, 30, :3 1, 35, !36, 2() e ovvero mostr!lno una direzione piutlosto regolare, qu1si rettilinea o a larghe l'nn·e, cat ene 1·igidr , ondulate o {lt•ss!wsr. es. gli streptococchi provenienti da pr·oces:-;i tulwn:ol.a1·i, N. 9- l :l. J1 er altro ciò sta :anche iu rapporto coi mezzi nei quali coltivano; in terreni fantrevoli, come il brodo alcali no peptonizzato. più facilmenta· si ottengono le forme sferiche; ladòove in terreni poco adatti

IIICitRCHE COli P' IlAT1 VE SGI:J,l STR&PTOCOLC III

alloro ,.vrluppo. come le patate. più frequenti sa hanno le form e sc·lriacciate nel senso lon gitndinale, il• quali percio possono anche interpretarsi come forme invo\utive incipien ti. . .

Le forme allungate o tra:o;versalmente :.1 prestano anclre ad una diversa interpretazio ne: esse o rappresenterebhero lo preliminare della scissione. ovvero costituirebhe1·o un carattere di alcuni streptococchi: in due specialm ente, i N. l O e si sono mo,trate in sul principio ablJa:.tanza costanti, tanto che, anche perchè essi non crescevano bene in gelatina, potevano ritenersi 1110lto v1cini al Dipl•1co ccus pnrtmwniar. Senonchè in segui to tt u esto c:lrattere 111 orfologir.o, nel 1O specialmente, :-i e perduto, come del resto hann o osservato parecchie volle anche Kru:'\e e l' ansi ni col f'1U111110COCCf>.

Nei de;.(li organi degli animali da espe r imenti, nonclu> nei preparati del sangue, spesso s'incontr ano diplococchi a form a 'l nasi lanceolata o <'Ordata. .

Qu antn a grandezza, il dia metro dei sin;.:oli indi,•idul varta tra O, (i Jl e 1, 2 Il l n gener:l\e i corti e quelli isolati dn pulmo nJti ipostatiL·he sono i piit piccoli. mentre i più grossi son qH elli provenienti da proces"i tuhercolari e difterici; quelli isol ati dal pu!' e òall'eresipela stanno in mezzo.

Per lo più i singol i individui di ciascuna ralP.na ha nno uniforme; pero accade, massime in culture vecchie e negli a catene angolose. contorte. che alc uni indiridui si più gro·si degli altri. Es:.i lurano da alcuni autori interpretati c(lme artrospore: ma ne"suna prora I(Ìll:>tilica interpretazione. Semhr:a piuttosto cii' e.s,..i rappre"entino forme degenerative di cocchi. Cosi dei.Jhono inte nd ersi anche certe fornw bacillari. che si ri scontrano in nlcnni "t reptococclli, es. i N.:!)) e 30, ed al tre

RICEIICIIE COli I'AR..Hl \E SL GLI STilE !' fOC OCCIII

come g rossi cocchi, l'h e mostrano n€'1 mezzo un n linea longttnòina le, la quale però mai si o-sena co mpleta. come scissn ra, es. il ti.

Qunnto a lunghezza, fa d'uopo disti nguere cnlene piit o meno lunghe o co1te, vale a dire Lulta una serie di gradazionr, dai diplococch i alle catene di 100 e più elementi: e. per la direzio ne. c:1Leoe p111 o meno dritte, flessuose o intrecciate da formare perfino ,·eri gomitoli o conS!Iomerazioni. In oltrt> in ci9o;,cuna carena r singoli individui o sono ugualmente distanziaLi fra loro, rnrvrr·o, ciò che s ì osserva molte volte , dìa coppie. come se fossero catene di dip lococchi. l)nì fa d' uupo anche notare che su alcuni mezzi di cultura, es. pat.1te, massime gli sLreptococchi brevi, i quali più facilmente sogliono presenta rsi a diplococchi, spesso si osservano uni11 in i. , come u na merismopedw. 1n ngn i modo •·erto cito t utti gli streptococchi. dovun<Jne :-i trovino. si possono pre.:entare in forma di diplococchi: pe1·ò dill'erenze tra essi quanto alla pre,.,cnza di rateue pir'1 o meno lunghe, più o me uo Uesse: tal i dtiTerenze non si osservano hcne in ogni mezzo di cultn1·a, ma principalmente in brodo; perri ò rilor nerò su d1 esse nel .·apitolo delle culture in hrorlo. tess uti poi qnelli, assai rirulenti, si presentano in cate ne p iù corre, che no n nolle cu lture tll rne1.zi artilit:iali. Pusso ben dire rhe il l'. 3:3 è stato l'unico, che anche in te.;suti m' abhia dato lun;.!h a catene, e perfino con;.dome,·ati. Altri. p. es . i settiCi, N. 9- 14-, dìllicilmente ,;j presenlano in tessuti allrimenri , che come cocchi isolali o in cort i5sìme catene. di i. elementi a l massimo: mrntrP nelll' culture in ùrollo pm;sono formare perii no lungl1issime cate ne.

Gli ,;treptococcht in si colorano fncilmente ror semplici colori di ani lina: in vecchie culture però, ''ome in n cchi prodotti morhosi, po3sono dive n ir e un po' refrat ta ri alla colorazione. i caratteri morfolo,iri co me i caratte ri cultu rali degli n stre ptococchi spiccano nelle culture iu brodo. Or. poi ch è molli autori hanno voluto mr, Ltere in nna cct'la cort'itpoodenza gli nni e !.!li altri. cosi, ad evitare mutili npelÌZI OIIi, li trallerò f earatte1·i morfol o•.!ici rigaardano principalmente la llmf}he::::a, la dire::ione e la rlelle catene.

Tu tti si colorano col metodo di Gram, devesi però oservare che non bisogna prolung.1re di troppo la decolorazion e nell 'alcol , parchè allora facilmente perdono il colore .• Ci ii !ipi ega alquanto i risultati diversi ouenuti da alcuni autor i. Così , dice almeno Hell. che il micrurgani s mo della pol monite equini si colo m co l metodo di Gratti, mentre lo Schiitz l'ha negato. - Questo metodo permette colorar bene gli streptococchi anche nei tagli dei tessuti: la doppi a colorazione dà in tal il vantaggio di potere chiaramen te apprezzare il rapporto tra le cellule ed i mirrorganismi.

Coi col ori ordinari di a nili na si vedono LLdvolla gli slreptoeocchi nei teso;uLi degli animali. ma anche in alcuni mezzi no tr·itiv i r icchi di albuminoidi, e ci rcnnùaLi da una Ckpsula . Ciò c statu notato anche da altri autori, p. es. dallo Sehiil7. con lo dell'adenite deg li equi n i. Io lto potuto ve r il.icure ciò in mo lti streptococchi, es. coi 9 14 , con l' eresipela 7 e perfino, in brodo, col 30. Però si devt! osservare che tal faLlo non è costante e le capsule.

IJUando si osservano, sono abbastanza piccole; onde tal ca.raLLere è ma n ifestamente meno pronunziato, che negli stroplo,·occhì , i 'lua l i fo r maM il gr uppo clel tliplococcus p1wtt1111miae.

Culture in brodo alcalino .

I n qunoto alla lunghezza e dlstioguei'C catene corlt• e lunghe catene: le nu c presentano al mas,iuw di otto elementi ciascuna. ma per lo più a ùiplncocclu. le l· tre ollrepao;sare in lun gltezza 100 elementi: pl'ru fra questi estremi esiste ltllla una gradazionP.

In quanto alla s1 dlst1ngue1·ro 1"\tPile leggermente onrlnlate, r1gide o ffiiUsi rlrlt/t•; e, se formano diverse ll es!;uosiLil più o meno cil'f'olari. 1·atene c.mtM'I''· l nline alla disposi:ùmt è uopo notare rhe le catene posgono prese ntar,; i isoll1ft', intTecciotl', on er1 apgom itolaLe, ronglomerat,•. l' un a, nè l'a lt ra dii\Linzionc t' applinthi le al I"Nl no· stro. sia perchi· non vi sarebbero limiti nelli di demarca· zione fra l' 1111 grupp o e l'altro. s ta perchr alcnui slreptococchi non :.i mo.;trano semp re slah1l i in unu steso;o

Il Lingelsheim, fondandosi sulla lungheua, fece degli -.trep · Lococch i due granrl i gru pp i. streplococcns lonyus e cucc1ts lm•ris Il Kurtb invece, dando maggiore importam:a alla di rezionE. delle cateul', di,.;lJIJse ,lrC'plococrhi 111 n· gidi, che s:u·ehber:> tulti hrevi. e in {li'SS/Iosi, tntli lunghi, e inliue per la disposizione ilelle catene ferc fra quesll un tipo n parte, lo StTI'plocorcwi crm.ylouiPratus del h srarl:llt ioa, di Kurth.

È. nel fallo. inn egabtl(> che alcuni dei miei strepto··oCI'hi si s011n mostrati cogtau Le men te in corte ca Len e, nneh e in \'ecchiP cultnrC' e so no IJUes ti il ;n :dis,enterial, li 2!1. il 30 e :J I (LUlll c Lre dalle feci). il :l o (lattt• acido). il 36 (fieno) e il :38 {polvere di stanza). 1 \ l a d'altr-a parte Ye ne

RJCE IICIIE C0)[P.UlAll\' E SUGLI STllEPTOCOCt Hl li:J7 sono alc u n1 altri, che, pur mostrati qua, 1 ::.empre brevi. hanno pre,enlato talvolta (16 dissenteria) e perlio o l un ghissime catene (28, dissenteria) eù altri invece. appar tenenL i preci"amente al gruppo d<>i p1ù Yirulen t l. 1 quali han no p1·esentato una pronunciata tendenza a formare corte catene. Quest'ullimo fallo è rimarcnbile specialm E-nte in confronto alle va r ietà poco virulente 1li questi :.tessi o.;Lrep· tococchi, iu cui quesLa tenden za a presenLarsi in corte caten e è andata scomparenllo - Qu1 è uopo rirordare il !) per la che ha presentato due anni fa a for mare corte raLene. - In oltre fra i lungl)i esi:;to uo grada· zi oni Lauto notevoli quanto forse ft·a i brevi e i Cosi quP IIJ del pus. cioi> i?\. e quelli dcr1vaot i da llo pneum ococco, ci 'l è i l\". '21-31>, predomina' ano s u tutti per la straord inaria delle catflue: lacldo\e fm altr i. i mti c1 (9a. Il , 11 , 13 11 e 14-b) sperialmente, e soprattu tto nel periodo d1 massima virulenza, presentavano un g l'3D nu mero di corte catene e poche di media t:o mE' n•desi. non è possibile, in all'a:-pe u o mi-

In '(Uttnlo alla fatta dal Ku rth c'è da os,.,ervare , r.he possono aversi s trep tococr hi rigidi , i tfnali non son o breYi. es. i miei 9 a e l O. e vicever,-a streptococchi l.revi, i 'tnali non rigidi. es. il mio 36. In oltre. d1e f1a i miei streptorocc hi a lun ghe cate ne ll ess uose . akuni. cioi> i X. 1 e :3 l pus), 5 (osteomielite\, 6. 7 e 8 (eresi · pela). I O e l :la (tubercolosi), 15 (difterite) e 18, l!l. tO. ti . 2.2 e .H. (pulmunite). hanno pl"e$entato spesso piccole o anche ,tr·osse ronglomeraz uni: e che mline :.1 !Jan oo streptorocdti tip icament e e carallensticamPnte conglomerati. q uali i mi ei ( ll emmon e), (difterite) . 17 (pulmoniLe) e 3ì {teneno). i quali non hanno nulla che far•• con la latti na.