55 minute read

FELICE BAROFFIO

l ln fi ero lutto. una ll't't>parab •1P. ha colpito la fam iglia medira del re;.:io J.l'ellee Oaromo , il eapo venerato, ti propugnatore ardente di ogni progresso scientifico e morale del no!;tro ro r·po. il padre e il saggio co nsiS?Iiere non è più l qui, su questo !!ior oale, quanto il nom e del Barollio fo sse ve nerato e raro in tulto il co rpo , dire come egli ri ca mbiasse <i uesta venerazione. o. per più vcracemen te esprim erci, come egli l'aves $e meritata coll'amorf' con tinuo verso il corpo cui appar teneHt da ben ttuar:\Otaqnattro an ni , collo zelo appa-.sionato per la scienza, dire della t·osternazionc io cui la notizia della sua mor·te ha gallato gli ulli cinli medici tulli ci pare , opera vana. I nost1' i lettori non hanno certo biso:.:no che noi rappresentiamo loro dei sentimenti l)u ello dei due però che eli resse l'educazione e protesse piu da vicino il giovanetto Barortio fu il primo nominato. il qnal•' lo tenne presso di se ad Orta .\ovarese per tutto il tempo rle1 prim i studt. Oa Orta egli passò. per prosf'guire gli studi -eco ndar i. a -'l ilano presso il padre, fìncht\ terminato il de!.!li studi classici si trattò per lui di decidersi alla scelta di una professione. Egli avem avuto sempre molta preferenza per· g- li studi matematici, ed era suo ardente'desiderio di prosejtuire tali studi all' univer:;ita. Ma lo zio avvocato prefer iva in vece la car-riera medica, e fu inesorabile alle preghiere del n ipote, ed a questi fu ginocoforza inchinar:-;i alla volontà del hen efallore, ed inscriversi alla facoltà di medrcina del' l'unì versita di Pav ia. co11 questo non intese punto il Barollio di Il ire ancora addio alla \ agheggiata matematica. Si in serisse alla racolti1 di medicina, ma co ntemporaneamente anche a quella di matematica: frequentò durante il 1• anno assi duamente i corsi dell'una e dell'altra. e a fin d'nono superò feli1·emente ambedue gli esami.

Dop o ortnai clue mesi di lotta co ntro insidioso morho, spiri to elello. quella llhra ancor piena <li gioventù sotto parvenza <li vener·antln ca nizie. hanno cedu to ulla morte. All e 7 di mattina del l :1 giugno rese il ultim o sospiro.

Advertisement

- ;)'j;?e dei ricordi che d1 essi ha profondamente ìmpl't>,..,i nel cuore e nella mente.

Noi piuttosto, in queste poche pagine. ricorda re in !trevi tratti la YiLa operosa dell'estinto. e cJ·edi:uno rnn ciò di fare cosa grata tanto a coloro (che sono pur tanti ). che. avendo avuto con lui lunga domcstiche;,za, non troveranno cose nuove in ciò che diremo. quanto a quelli dtc.rwr essere più tardi entmti nelle file del corpo nostro, sannc' di lui so lo quello che nessuno può ciot• rhe e).!li come scienziato e milita l'e era più che degno dell'alla e verw-' rata carira. A. questi a\'l·emo pòrlo un utile mento, a quelli un grato ricordo, a noi il conforto di dt>porrc un fiore di piìt .:;ulla wa tomba.

Nacque Felice Baroflìo in Milan o il :J ottobre da Giuseppe e da Francesca Giovannelli. Il padre era 1li professione pittore ( 1), e i non lauti guadagni dell'arte sua non avrebbero permesso di condurre il lif!lio a quel grado ili PÙucazione che la sua precoce s ve).!liatezza d'ingegno a' rel.be fallo desiderat·e. a questo sopperirouo i due zii mat rrni del giovinetto, i quali erano persone assai facollo:-e del l'\ovar"se. L'uno era clistinto avvocato, l'altro fu persona altamen te henemerita della citti1('2); ricopri molteplici uffi ci. ,. fu poi senatore nl pr·imo Parlamento suhalpino. .

(t) Abbiamo tle.>uuto trettagll sul pl'iuu anni del lìaroroo akun1 rogll di suo pugoo, gentilmente comunimticl dalla ramrglia, che sembran u -rrllll assai di recente e che prohabllmenll' rj.tll aveva Intenzione Iii lasriare rom" ultimo rlcorclo al suo amato nipote.

Una via 111 Nol'ara ,, apflllnto 1le,llc:1L:t :d tli lui l)u antn tenacia di Yolo n til, quanta balda e serena confiden za nell'avvenire in qu esto giovane innamomlo del sap ere, che lotta con tutte le forze per il su o ideale!

EJ.(li sperò che una simile prova di saldi propositi e di assiduità al lavoro. valesse a far recedere dal dinie(To lo " z io. 'l a in ,·ano. chè 11ue sti ùichiarò che avrebbe cessalo qualu nttne concorso al mantenimento del n1pote se non fosse stato ub bidito. Ebbene, il Barollio non si perdè ancora d'animo. Duran te le vacanze autunnali studiò anco ra accanitamente. tanto che otten ne per esame un posto nel celebre Bonorneo dì l'a\'ia. Cosi. cessa ndo il hiso${no dei soccorsi dello 1.io, egli pens:wa di emancipa rsene e di potere sct'la carriera da lui preff'l'ila. Ma la fatalità \'OIIe che i posti di!'ponihili nel Collegio per la faco ltà di matemat ic h e fossero tutti occupati: e non ci fosse altra scelta r. he tra l a medicina e la giuri sprudenza. Fu mestieri d'arrender:;' e r iuun ziare definitivamente al sogno concep ito.

- 5i i-

Egli ce•le alla forza del fato: ma la \era , iuoria è s ua perchè questa lotta accanita gli ha dato la coscre nz;t d sua fermezza di carallero, del la potenza del suo inurano in poi non t> più un giovinello. un Ec ro rl Barortìo iniziato. malgrado se ruedrct. Ben presto però l'antipatia risentita prmcrpro . .t'ol_ progredir·e degli 8tudi, si ca mbia in viva ed eglt dtventa uno dei più distinti allievi òella ct>lehrP scuoln Pavese.

Spuntnoo intanto i primi alltori del ri so rgimento italiano. ..\1 grido di rira Pio 1.\' l tJit•a Carlo -llbn·t c.! la uioventù si ri..,cuote; l'idea della libertà e dell'unitirl"l d' I talia SI la lar·go nei ruori e nelle coscienze di tuLLi. 11 1X

184-8, laureando in medicin;r, egli a Milann casa pater?a il frast uono della rivoluzione giù mvarlente le v1e gh percuote gli or·ecchi. .:\o n esita un istante. Si arma rli un fucile e vola alle barricato. Prese a più. d' una rli quelle glorio);e scar·amu cce. e piu volte ud1 sopra Il s uo ca po il fischio del piomho austriaco. Fino d_al.la prima delle:; memo ra bili giornate si er·a mes'o a dispoSIZIO ne del Comitato direllivo della rivoluzione. d ivenutn poi p.rovvisorio. Regolarizzate·i poi alla meglio, dopo rtllque_gJOr n i di convuls'oni, le forze mi litari di quest o 11 s1 ar ru ola il21· aprile 1848 nella compagr.ia Je!!li alltevr della scno la di S. Lu 1;a, che fa ceva parte d el corpo ge nerale Aotonini. e co n essa per Pavia, il Ticino ed ti Pu va nel Polesine e pr·ende po i parte alla difesa di Trevi,;o co ntro le truppe del maresciallo Nngent. Hitiialosi. dopo l'esito infelice di 4uella spedizione. a Mi':lflo: non acqueta ancora , malgrado i già gr·avi rovesci m:lrtan della causa italia na, lo zelo del Baroftìo, ed as:-;ume se rYi zio ne ll o spedale militare di S. Ambrogio a )1 ilnno in qualilil di as>.i:.tente. Avanzandol-i poi gli aL{striaci rontro \lil aoo, e ad es5er dal imperiale considerato come ù1sertore, poichè. lino dal t 8i-6. era oominalmente as('rillo un reggimentr, con facolta di contin uare gli stud ii, ahhanùona )J il:mo e si rifugia a ove <:ontinna a prestare le sue cure volo ntarie ai malati e ai feriti per la cau:;a italiana , in quello spedale nrilitare.

Terminata la cnmpag na, :;i recò a ' l'orino. dove. per mezzo ùe1 !tuoni ufl ici irrterpo;)ll ùal suo zio senatore. ottenne di pot er dnre l'esame r1i laurea. che 3uperò ro n s peciale l'H febbraio 18·i·9.

\ proposito di questo e:::ame è degno di ricordo il sellue nte fallu . Era lbO a qudl' ep,>ca nell'universitit di Torino , come in qu asi Lutte le altre, r,he le varie solennità e fo rm alità fo:-sero fatte in lingua lat11Ht. li laureato , dopo aver s ubito l' e-ame ed esser stato dichiarato idoneo, dove'a un rliscor,o, o scienL1fico o d1 ringraziamento. in latino. Il Baroflio, ehe non aveva avuto modo di prepararsi a que sta ultima si presentò dinanzi ai suoi esamioaton e. con parola franca e sicura, improYYisò un hrere discor·5o in italiano. che il plauso dei professori del collt>gio, i quali trassero da questo fatto argomento per redamar·e dal governo l'abolizione della lingua latina negli esauu. fu del resto multo lodato e se ne orc up ù anl'ltt> i l rt inmnlt· ,Jt>ll' ru;cadl'1ilta di ml'fl i etna di T<H in<' (ve d i fas rit•olo di marzo 181.9).

Conseguita la laurea, n•stava la !\Celta di una posizione. Preferì la car rie ra militare. c<•me quella clre. mentre gli dava la -;peranza di potere u11 gior·oo tra le !ile dei comhallenti per la causa italiana. jZii permelleva di esrrimere al Piemonte la gratitudine per l'ospitalità concessa !!li. L'X mar·zo

- :'i76-

HH.9 era noJil r ·n,·lto cl · rlf·urgo maggiore in 2° nell' l t • reggime oto tim terra.

In qtìesta qualità pllrte allll breve od infelice campag na di .Novara; do po la qna le segui il suo rogaimento nelle gua r nigion i di Torino. P Nizza. il zelo la s ua a:>sH.Inrt:'t allo "tndio lo aveva no già in vista ai superiori del cor po e specialali ll lu !'tre d 'allora il professore RiiJeri. Sccpguerra dr tnmea. il Baroffìo è fino dal principio d.e:s tmato a far parte del quartier generale della l " divrsrona del cor·po di spedizione. Ai primi di gi ugno del 18!) 1> insieme ad altri ufficiali sanitarii. tra ' rl comm. Pecco, ora maggior generale medi co in posrzrone ansilia 1ia al cosi deuo ospedale de' 1 • J' , . • • 1 co erosr llt Kama ra. •l quale (citiamo le p;u•ole stesse del signor genePerco. al quale ci siamo rivolti per queste inform azro nt) non era poi altro cl•e una r-iu nio ne di l 00 tende sotto la direzione de ll'ancoJ·a vi vente comm. Cera le. I n q"ella circostanza l' ab neaar.iu ne e lo zelo semp n · , re esemplan Baroffìo gli furono di da nno. contrasse eali stesso 11 f\ · · · . . . .co cr.a. e IO for ma COSI grave da esser·ne in pericolo dt .v• La. fr asfer·ito co nva lescente allo speilale militare dJ .Jennikoi. a Costantinopoli, \'i r·imase a prestare :sei v.•zro, dopo la completa gu lrigiooe. lino al ritorno in patm de ll' intero co rp o di spedir.io ne n· ,. J • - • • J a poco o troadde.uo . a ll o spedale militare di Tori no. Dopo piu dJ due an OJ d• una vita fortunosa e piena di fat ' l ol Ò • • . • IC 1e en l pn lrna lm ente ded•ca r s• con magcrior I:J I'<riJezza a••l ' 't d.. fì l') l') l s u Il. e mo da que ll 'epoca da tan · · · · · . 0 • • • • 1 suor PI'IIOJ contnbutr a r1uesto .., ro r nale sotto lorma dr ,.,v,ste criticlle d' t' Ili' . . . , . . . . 1 r·ecen 1 pu 1 1 JcazJOnr e Ù1 artrcolr orrgmali I n quell'epo"a . 1 · c• anc 1e

In co ll abo•·azione col dot t. Ouao lr'(}ltr' n d' l ' l , , • 1 e reo r r mila- anch'esso, un a memor ia assai voluminosa sull'alimentazi one del soldato, che fu onorata del premio al concorso Riberi pe•· il 1858 ( 1}.

.:'oi el 185H lo troviamo, lìno dal principio della rampagna, addetto al quai'Lier generale principale dell'armata alla dipPnù cnza ùel medico in ca po dott. t:omi:;setti E> promo,so pu r medico rli reggim ento durante la t:ampa:,:na giornata ùi S. )'lartwo, (24. giugno) il s.uo zelo e il suo r•o1·aggio gli guadagnarono la medaglia di bronzo 1.1 valore militare.

Oopo la ca mpagna i• destinato per qualche Lempo allo militare tli ) l ilano. ma nel 1860 viene traslocato al l reggimento artiglieria di a Veneria Heale nelle v1crn anze di Torino. el l ottenne, a :l8 anni, la promozio ne n medico divii; iona le e in tale qualità p•·e·t•) allo spetlale militare di Torino lino a tutto il 186:j,

Fi no dal 11·!6:) aveva assunta ullicialmente la redazione di •Juesto gio r nale, e da allora in poi vi ùedico fino all'estremo ùella "ua vita una parte grandissima della sua attività redattor·e. :;ia più tardi co me direttore, come collaboraIOI'e. Dura nte il suo a Torino dava pure all e stampe un 'opera importantissima fi•ritt• "'arma tla {aoco, onorata anche del primo premio al Riberi. Il s uo nome era o1·mai gif1 fa vorevolmente cono,ci uto nel rn onùo sciuntilico per le sue :;variate puhhlicazioni; e d'altm parte la sua energia, e il co mplesso delle sue qualità militari. r.o ro e pure il iotere;;samento per Lntle le f[Ue,;tiuni ùi serviz io :;anitario milìlare, l'avevano già mosso in vista presso l) Fu que3to el primo prem•o dopo la morte riPI hPn••merìlo te-

Il' autont.t militari supel'lori come uno degl i nllict.dt medici piu alti alla dt rezione di importanti :;erviz iì. . che la sua ahi lilà a cui acro pp a' a uno ;.el o spinto lino all'abnegazione verso i malati. lo :l\e,a no l'i1Lto dnt•utare il tO Niico. e . p111 ant·ora. l':, mieo inttmo, di 111 oltis:->ime alte personalità, sperialmeu le militari. Per 11011 p.r rlare che dei morti, l•a:;ten"t che ci ti nmo i nomi di Ct<•ld 111 i. Fanti . Lamwmora. (; o, one .

Con ta li eminenti qualitit e distiuzioni non reca mera,·iglia che il govc!"llo italinno. allot·quando. nel 18Gi·. fn in,·itato a pre nùer parte al le ronferenze llllern.tzionali di Giu evra pel mi!.dtoram eoto òell<1 so rte dei feriti in ;:uerra, po ue;;:-;e appunto gli occl11 :' UI Ba roflio per in\ iar lu q uni ple n ipotenziario di Sua \l aestit a •Juetrallo Fu rrrro una tlt>lle ma;,r1-(iori e pit'J meritate ,o ddi s fazi oni della sua rita q uella tli a vere apposto la propria lirrua in nom e dell' ltal ia al piil um anitario t' al p;,·, dvilt> dei trallati internazio nali che la s toria abbia mai regi:--trato.

Oal lo j.!enoaio 18of> In \' ediamo nomi nato direllore dello militare di Firenze. r pol'!ti mPsì dopo. nella c·ampagna del 1866, direttore òeJJ ' a mhulaot.a della 1i • divis ione>.

1:\ ed uce dalla r·ampa!.(na. ripre ...e il .;uo posto allo sprtlale .di Ftren ZI'. ciuu cft,. non ahl•andouò piit per ben anni. Qui ne le gl'a\ i OCCUpaziOni della importante carica, ll Ì' IIUt•lle della n umerosa l'lientela .;pecialmente mil itare>. rJio le dold rn re della famiglia, r•lt e fino dal IR6 z era si fol'Ol il to, co nòuc·endo in moglil' la '1gnora Lul'ia mnòerarono per nulla la protlulli,·itù scien ti fi ca.

Da quell'epoca datano i suoi p1·imi studi di oftalmoscopia e di diottrica. r lt e fu un o dei ca mp i piil fl'co nd amen tt' "' run pas:;io ue da ltt i co iLivall. forse in oma)!J!iO a qurlla allrazi onc ,ersu le ,..cienze che ;He\a senlita rtlsi forte da )!iovanello. . l'el lu per R. Oec relo notnin ato me mhro della Real Giunt a Superiore onli natr ice del Con).(ressn tOLernazion ale di :;tati:;t ica . l' el 18()8 fu nuo,·ame n te ltH"iato a come plenipolenzial·io di Sua per la revisio ne. moditicn7.ione eJ ll"aiunte a ll a Comeozion e del 186\.. •

E 1-.ome un resid uo d i qu e:.ta sua tendenza l.· anche tla notare il parti··olare amore co n cui colti vò )!l! studi ti non ultimo tit olo di benemerenza e di loùe i· l'a ver egh compilalo. co n molla faticn e la pnm a re lat.to ne ... puhhli t·ata nel 1810 , sulle condizioni sanitarie dell'esert:tlo. (triennio 1Hiii - {)$l ) . :\ r 1 l? ann 1 di sua permnoenza a f irenze ehhe piu volte dal onorifi ci inrar ichi.

Xel 1 e i3 ft>ce purr parte della reale co mlllt,$tOOt' per l'e ... posizione internazionale di Yienna. .

,:O,ella sna permanenza a Firenze ebbe la promoziOne a tene nte co lonn ello medico ( li dicembre l R/3 ) quella a •·olonnello ( l i lu:.dio l H76).

:\ el lugli o l H/H fu trasferii o •·ome direttore di anita a Torino. e 4uindi lin.1lmente nell'ouol>re 18gO fu trasferito i\ Homa IJIHile memhru del l'isp ell orato (a ll ora comitalo) d1 santt .t militare.

La sua pn11nozione a ).!e nerale a \'veon e però soltanto tH'II: ono hre l H8i. l. a nom ina ad cnpo il H fehlt raio 18\ll.

Fin dai pr imi tempi delia sua \'enuta a 1\ oma fu a far p.1rte. come r.lppresenta ote del superiore di sanitit, ed in tal e ca r ica sempre t•ima... e. 1XR ij fu invin to dal Horern o ad Auver .;a qnaie membro del Giurì in ternazio nale, per il conferimento del Jlremio de lla Croce Rossa a l miglior tipo di baracca mobile.

S uccessiva men te fu de legato da l Governo come rappresentante ufliciale alle Conferenze internazionali della Croce Rossrt di Cadsruhe e di Romn (189'2).

)l a sarebbe troppo luogo annove rare gli incarichi e missioni onorifiche av ute. Basli il già dello per potet· conl'ludere che, giunto ormat all'apice della lunga carriera militar·o. onornto tla dimostrazioni di alta stima e considerazio ne, il Baroflio poteva llnalmen te rou giusto orgoglw di r·e a sè stesso : tnllo questo no n i• che il giusto compen o delle mie fa t iche; e poteva anche ripromettersi dt re ndere ancora impo r tanti ser vizi alla scienza e di contrillllire valida mente al miglioramento del medico mtlitar·e. La vivacità pur sempr·e giovanile de l suo carattere, la fibra no n ancora per nu ll a infiacchi ta da quasi quallordtri lustri d i vita atti vissimn. di r itto a sperare di veder lo ancora per parecchi anni cuoprire l'alta e meritata ca, allo rrt uando, pochissimi giorni dopo esser ritornato a Roma da. una ufllciale compiuta in varie cilla dell' fl alia superiore, il 116 ap rile. viene collo da feblwe, wi eg li il pri mo giorno continua ndo le sue occup;lzioni come fos'>e comp letamen te sano: ma all a febbre si aggiungono to:;to sin tomi inqu ietanti per parte del torace, si manifesta una bro nco-po lmon ite. che dà da pr incipio molto adito a spP· ranza di gua rigio ne. Ma a poco a poco la na tura del morbo va subdolamente malignando. La febbre persiste: l'espettorato è sempre più pllru le oto; le forze vanno deperendo. Nè le pr emure dei med ici, primi tra l'amico professar Baccelli e il co lonnello medico R icciar·di. la cut fu lino all'u ltimo di un figlio al padre. nè le ntl'elluose cure della fla l ia adorata e del "enero ralsero a il mal!g no decorso del morbo. li giorno l !l gi ufu l'ulti mo de lla sua v1 ta. . n ella estim :1zione generale da lui god uta l'u rono ampra c dt"gna d imostrazione le ese,ruie, che, per il e le qnalit i1 delle perso ne che vi presero parte, furo no \'eramente co;pi cne . \' i intervennero le LL. EE. i )!Uerra "dell a mn r inn e il sel-(retario generale del mrn1stero della guerra. un num eroso stuolo di ulli<'iali generali, tanze della Croce Hossa. ciel Consiglio su perwrP d1 -,a· nita, ecc·.

Tntli ,:.:li ulliciali medici in Koma, e non impelo(Oati in servizio. compre::" (juelli addeui al )l inistero della Marin a. vollero seguire la tino al della tumulazione nel cimitero di Campo mancò pure alla deil conforto grandi"sirno Ili t·icevere e ·pre,;sioni di rammari co per tanta per·dita anche da parte dell'. \ ugnsto 1:apo dello Stato.

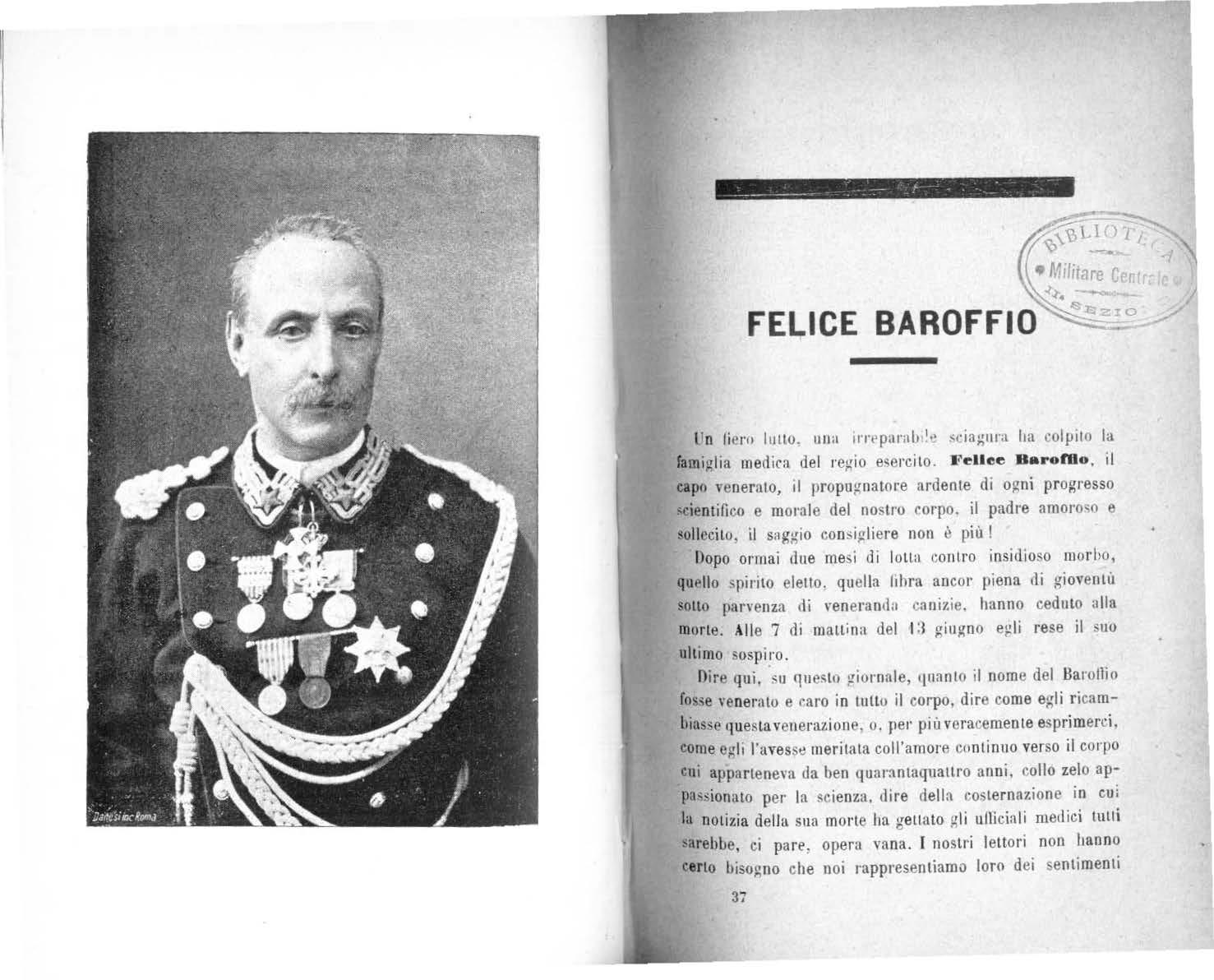

Fu Fel ice Barotlio di :,tatura ordinar ia. di ;.:iusta comple·sioo e . di portame nto e militari'. Il r itratto che ahhiamo fatt o r·iprodurre in tesla a qnesto povero cen no uon può. per t 1uanto renderP. appieno del volto, e molto meno q uello dello che era dolc•ssimo e penet rante: e quasi ,;empre. anche 'lnando dove'a la rigida par·te de l superiore. tradivfl, ve r·o specdell'anima. l'interna houtà.

La natura le vivacità d el caratter·e se mpre co nciliare coo tale afTahilitit dt modi e semplic1tit di Lratto, che acquistava fi n da principio la simpatia di chi lo avvicinava . molteplici consessi di cui fece parte, fu parlatore coneuo e for bito. e al tempo stesso st r·in,:.:atamen te pratico.

E di tal i qualità avrebbe certo data ampia prova :,1 prc)-:simo medico internazio na li', dell a cui rli mefli - cma militare egli aveva coordinato c dirello il lav oro paratorio, ed in cni ,;i ripr omettc va la d1 'edere il Corpo italiano rar fig ura iu pre:>ent.a dei rappresentanti dei corpi delle altre nazi«>Di. di rinnoHill' a uticl1e a:nicizie colle notabilità sc ientili che. di intrecciarne delle nu ove. li fato dispo se a ltrim enti. umero;issimi sono gli scritti lasciati ci dal Uarollio. la maggior parte nella collezi one dt>l nos tro giornale. ui· potre mmo qui rarne un elenco sistematico :.enza occupare troppo spa1.io. Ben si può dire che nes"u oa que·tione tlella fi•I'Ìlf' pt•r 11rma do f'uoco: e gli artit:oli: Sttllt• malnttil' ,.tf

SIH'cialltà medico-militare sfnggi al la sua indat:ine.

Fra yuclli di nrgome n to r.hir urgico. citeremo l'opera tJre· miata al roncorso Rtheri, di ,·ui abbiamo giit parlato: ,o..,,u,.

OJII'I'a:ioni dentali Sul liquido t'lntl '>l atiro dPl f'11m ( l t-l6!J). ,C.,'ull'1mtmm111 ( l 869 ).

Fr a quelli di ,,enizio :;a uitario militare. chirurgra d:t guerra. ere .. gli articoli:

P lu 't' con(erm :w iniPTIW: tOHalt• di f :itl t'r /'Il ( 186:)): p,, nci['llli costitutire del .w•rf'i:ifJ saltllll/'1 11 tll'flli t•.verciti slranùn ( l :

'f pr:;n ttm{l l'l'll :u intt•rna ::umolt• drtl,• .wt"tl'/11 di p1•i militm·i /l'l'ili ( f .e hfl'riU'c he di omlmlcm::a nll' Esposi .lÌIIJII' d' ln rl'nil ,J,.f , ,, \'J ( l l trmi·osfwdafe della Croct' rossa it(l[iana ( 1888). l> i piu glr impnrt:l nl issi mi lavori rompi lati io nn ione al mavgiore me d ico Sfumt :

('olllpt>nrlio di dtirllr!JÌil da gw·rra compitnto rt•ln,;tn1lt' ,\·tmi torio dt• !la .f/111'1'1'11 rrti'I ÌI'II (4· volumi ). P

.'iinlMt ,/,,tla J·,•la::ion«' wuJ.itflrÌlt delta yu,·rrn franco·Jtl'IP>·

• imta . Di argom ento e statistico, oltre al lavoro onorato dal premio !\iberi , e :;criLto iu co ll aborazio ne col dott. QuaSttll' alimwta::ione dd ;o;oldato. ahhiamo:

S 11lle foyn e mnllili ( 1869);

Jl ,.o(PI'a tu i militari negli tl •llti l\ 'i 1- \.) (in wlla borazionf' t·ol dott. Sforza) :

/ sniwlt 1Wlt' t'SI'l'CÌto ( 1883) : l'accitw ::i11ni ,. 1'Ìt'IICCÌ na::iont ( 18H\l) (i n wllaho1 .lzwne rol rom m. Bodio) :

/l !lftpottn sttlt'lllllfW di S. lla11ri.:io ( l • Xl.); i l l ,\ 67 ,, il186S:

Jll•fa .::ione igienica della tlil'iNiont• di l-'i l'••n::e ,,,,.

Riass11nto statistico dd IIIOVimento snnitarw nt l 11·ien nio tfìfi7-69.

Più diversi ar li coli ùi igiene mili tare pubhlical i !\ t'Il' Encicl orJf'diu lllt'dica itnliltna del dott. Vallardi. aknni ùei quali in collaborazione co l dott. 1\i cc iardi.

Il i oculi sli ca e oftalmoiatria:

E$plom:ionì oftatmoscnpiclw ( 186X) ;

.\'llmt•ra :;ione l' nota:tone dell'· lmti ( 1871.) :

La ,. la 71ilowrpin1L w•lla 11ralica ot·ttlistica (18i8) ;

Jk:.:i di constata:ione l' misw·n dellt• im!Jerf'l'.::tOili della ( 187!) );

J), •lla tletermina:ione l' mis1tra::io1v rlt•llo stato diottrico .vtat ico nll' ofi.alm nsrop i o ('18X l l : .

Ot•ll'abit ità t•d innbilità al seni::iiJ p l!r lo stato tl1•lla rtsta

"''!Il i rs,.rciti Pll nlwne cnn,.;id,•rn.::ioni std riru (in uoiflnt' ,·ol do ti. Sforza) ( l 8G);

Oiaf!n osi medi co -leyalt• 111 ilitau rMl' amrw l'UNi ,. rlPll'a 111hliopifL monoculare ( 1 7).

Non abltialllo inteso, giom ripeter·lo. di fan: della vita indel Barol'lio una storia ordinata ed ana litica. AhIIJamo voluto soltanto r·iassumere brevemente le vicende dell a sua onorata carri era, le qual i t•i sono semltrate de••ne di essere porte ad esempio di patr iotti smo, di ani' iti1, di rit it. di sa ldezza di caratte r·e.

Alla ama t is ima. al genero. agli adolescenti nipot i che tutt i ne piaugono amara mente la perdita. sieno queste po·

Lllt pegno della ossequente memo ri a chè il C'orpo sanrtan o serbe rit di Felice Baroftio, ed anche. , 0 gliamo ,perarlo. un conforto al loro gi usto dolore.

Osser Vazio Ni Clin Iche

ALLUNI CASI DI (ENTRALI

l.•·ltnra fatta oellu ,pedale militare 111 Catanzaro alla conferenza scientifica del 6 grnnaio 4893

•l.tl dotl. Andrea 8oris. medieto

.\ lles .-nn merlt co eire frequenti le sale degli O'pedali militari sarit sfuggita l' della facile ricorrenza negli s tessi di malattie medi che infetLivc o comu ni e dell a scarsezza di quelle del sistema nervoso. ()n esla sp roporzio ne è inerente al personale che vi rico vera: giovani nel fior degli ann i. :-e ranno fad lm ente so;.:getli n malattie re umati che ed infeuive, resta no i ai momenti eti ologici. riconosciuti fattori principa li delle affezioni nen·o·e. \la . dato anche che si osservi l'in1zio di un processo morho so dell'asse ('erebro-spinale , decorrente in mani era lenw , è difficile se ne possa seguire tutta l'evoluzione percht• l'individuo ' ie ne snhilo eliminato dali" esercito. , e si fa n'trazione tfoindi di qual clt e caso di nevralgia o meningite ac uta: se si eccettua quakh o osse rvazion e di postumi di pa1·alisi infantile o di emorr.1gia cerebrale in individui che si prt>sentano per prorocare dei pro vvedimenti medi co legali. si può alTermare senza timore di :.me ntita , che la clinica delle malauie del si"tema nen•oso costituisce un desideratum pei mediri

OSSERVAZl0'\1 CLINICHE militari. l' alfermazione e il r·isuJtaLo rli t"OOvint·imerili personali, di vedute snhieLLi ve. essa trova la rir,onferma nella statistit.:a. Nella relazione medico statistira sulle r.ondizioni sanitarie del regio esercito durante l'ann cr 1891, dal l!Uadro della mor!Jilitit si può rilevare che. mentre vi furono 94-'J o d" '"' · casr 1 tubercolo.:>i polmonare, 1 di ileo-tifo. 2033 di polmonite, 2947 di pleurite, 13't8 di enterite 10056 di bronchite acuta, 1817 di morbillo, l6:J di scar43:32. d'infezione ma lari ca, ::e ne contarono appena 1? fra encefaliti e meningili. quindi colla pretesa di colmare tfuesla lacuna. ma col modesto iutento di portare un contributo a tanta scarsezza di casuistica, rifet·isco su alcuni casi clinici che ho avuto l'opportunità di studinre negli ospedali militari di Gaeta ed An cona.

SO P RA AI.CU'il CASI DI MALATTIE NEHVOSE CENTRALT 5R7

All'esame sviluppo scheletrico e muscolare retemperamento san,.;uig no: nessu na lesi0ne negli orga ni cavirarii. temperatura ascellare normale, articolazione dell'alluce sinistro tllmefatta, poco ùoIPnte spontaneamente ed a lla pressione con prlle arrossita, e mov imenti allivi e passivi limitati perchè dolo r o,i. Il dolo re si faceva più intenso nella stazione eretta e !li local izzava n pre!"ereoza al calcagno eù alla pianta. se nza cheohhiertivame nte vi si riscontl'asse alcun che di anormale. Blenonagia allo subacuLo.

Trascorsero cinr;ue giorni e, mer·cè il riposo e i calmanti topi ci, l'artrite all'alluce era in via di risoluzione, ma nel contempo si manitestò dolore al bordo esterno del piede destro. che non riportare ad alcuna r.ausa, riuscendo n egativo l'esame della parte.

B. G. tenente nella compagnia genio specialisti entrava mililar·e di .\Tassnua il 32 ollohr·e 1890 pe:· reumatrsmo all'alluce sini s ii'o. Tranne una febbre avuta due anni innanzi, e che gli dnrò l O giorni proòucendogli inceppamento al la favella, asseriva non aver solferto altre malallie . Da 6 mesr erasi di blenor1 • o·a 1 1 · · n • "nl a 'llla e SI era _riacutizzata negli ultimi g iorni. Da 20 giomi aveva riseotrto dul ore all'alluce sinistro, t: he attr·iboi alla calzatura stretla; modificata questa, il dolore non diminuì, anzi si estese a tutta la pianta con speciale localizzazione al cal· nel contempo l'all11ce divenne tumido e rosso, per essendosi resa penosa la deambulazione, risolveva di rrcovemre a Ra s- Mudur per curarsi.

Il 27 ouoere nel pomeriggio ;tccttsò cefa lea, mentre la temperatura segnava 37,5. L' indomnni però si riscontraro no fenom eni di una certa rntitil: la cefalea s'era inasprilu, la favella inceppata, la temperalnra 38,6. Nella nolle, preso da Vl:'rtigin e, era caduto mentre urinava. A mezzodi ru asli ro da accessi convulsivi a fot·ma epilettica, preceduti dal grido. eà accompagnati da perdita di coscienza; riavutosi, r imase in sopore. Alla visita :;era le con voce

!\i "doleva della cefa lalgia, e della sopraggiLtnta il cui in sorgere ern stato preceduto da un o stiramenLo diffuso a lrrtta la persona. Temperatura 38.!). r1 giorno seguente (t!l) si osservarono convul sioni rloniche generali. di durala, che si manifestavano nella pienezza delle facoltà menta li ; ip er·estcsia notevole; eccitauililtt riflessa aumentata, il tocco di un a pinma rìaccessi convuJ:.;ivi. Aspetto dell'infermo stupido, ril!icliliL alla nuca, lingua tremala, pupille regolari. inlen- de' a le domancle riroflegfl e rispondeva a monu;) illahi.

Temperatura 3R.6. Xrlla ( te mperatura 3W>,X. l' . 96) ai f:t Ui di ecri lameulo suhe ntra r·ouo quell i di de p ressione. midrmsi. collu fortenll'ute e:; leso. l! loh t nnlfari de' iati in alto, anestesin, cosci enza aboliLn. in erzia degli art1. mrontiueiiZH ili feci e di ur1ne. Polso

In I{Ueste cu ncliz io ni s1 p revetleva pru,,ima la lir11•. ma a lla visita mauiual e del :1(1 ci n:;pellot\a una grata "m·presa. La temperatura mi:-> urava :n.:?. f'unestesia s'era clt,-ipata. la coscie nza ripr istina ta. la IÌ:.Iouornia aVI'\ a prP!>H l'aria intelli gen te. persisteva un le;.:gero gratlu d1 anartria, 1'11e stcun pa ri"a se l' in fermo si ereil;wa, eù un 'alterazione nella sua emot1vitit. perclte senza ra us.• alcuna emellC \'a ;,!l'ida e J.:t 'ffilli. e facilmente inveiva co ntro l'a llendenlt'. La incontinenza di urina rimase. mentre :\pasmi ricom•ut1 s1 appalesava no nei mos co lt mimic1. Sera temperatura

La nolte del 31 ••hhe delir io e vomi to. ma alh1 v1sita mallinall' si trorò la parola p1ù facile. la cootratione al volto pi ù rara, l'intelligen7.a più Tt• mperatur<l :JX.L

Del s no s tato grave non ri co rdava più null a.

()a tJU eo\lO andò sempre più mi:,dioranrlu. fiudtt' ri,;t,dnlitn p1 enamen te ù guaritu an che dt·lla l' ii iii Ht Lriava nel novembre f:tcendo ril evare n('i giornt precedenti ;di a pa11enza un allacco di ktluu7.it'. clte i:Ì dopo ore

Dopo il rimpatrio ('e rcai avere notizi e dt>ll ' ufli cia iP. allo scopo d1 accertare se fosse anùato soggeuo a vertu r hamenti psi··hiri o ad access i ma In buona 'olonui non J'u t•oronat :• tla s uct·esso. pcrr.lti• egli avt'va ott enuto a s ua domanda la d1spen;;a dal se n i1.10 alli\ o.

Rieptlogando i fatti pi11 sali enti della storia d1ntt·a si a,·eva : iudividu t> all'ello da i.Jien ol'l'agia e dii mono-artrite

SOPRA CASI 111 M \LAT TlE NEIIVO::tE CENTI{ALl 58H

p robabilm ente rli natura blenorragica. che presentò pmna cefalea, febbre, co nvul:;i on i epileuiformi, iperestesia; 10 seguito pnralisi neg li arti, in co ntin enza degli p erdita di cosci enza , sintomi tuui che si dissipar·ono dopo quattro giorni :;enza lasciare postumi morhosi di sor·ta.

l l'cnomeoi di ecc itamento e di depressio ne riveluvauo essere la lesione di oril!i ne cerebmle; ma quale era In !'Ua natura t li caso presen taHt difficoltà diagnostiche, percbè coesiste' 'ano sintomi propri delle due diverse affezioni. Certam ente l'indagine nei precede nti ereditari i dtretti o collaterali. nel rarat1e1·e, nelle abitudini o 1enden1.e dell'indivi1luo avrebbe getta to molta luce nell' incertezza della diag nosi : maneuudo questi dnti si dovevano \aiutare le singole man ife stn1o ni e collE' s tesse ri costruire l'immagine di una forma morbo l'a. Militavan o per l'esiste nza di una nevro si, l'aura. il grido in1zi:d e precedente la convul sion e, il sopore . le contratture e la balbuzi e nell a conva lescenza, l'nlterazione nel ca rattere e le risoluzioni per cris i. Ma la ce fal ea ch e seg nò l' inizio della sindrome cl in ica. la febbrr. la rigulitit alla nuca, il vomito. il delirio eal mo. il dato anamn estico della halbuzie dieci anni prima ne l caso di una piressia e ,;opratotto l' esistenza cl1 un p1'01·esso ll ogi:;Lico iu una sierosa articolare fa cevano inclinare per un processo llogi"tico o delle meningi. l' ropen..,ione tanto piu facil e. se si fosse invo cata la teoria delle sivte mopaw• del Canlani , in omaggio alla tjuale [• ri conosci nto esser· fa ci le

Escludendo. per la fehiJre ed il t'apido deco1·so. tutlt' le all'eziuni cron iche del cervello, due possib ilità diag no -.tiche potevan o essere discusse: l o una manifes ta zio ne iste ro epilettic a s u ammalato comu ne: '2° un iperemico delle men1ng i encefaliche.

590

OSSEI\\ \ ZIONI CLl :-. ICO E ehe un'i nfiammazione di una .-:ier0'\,1. -:i trapianLi in altre parti dell'organismo che aLbiano l'identica :;tmttura anatomtca de ll a prima.

()uale ru allora il processo morboso che si sviluppò nell'nlliciale? L'anamnesi, il temperamento, rhe l'infermo em dotato di un sistema nervoso cosi ec,·italtile da ri;:enttrc per anormali gli :'limoli che in altri rm'''iYano appena avvertiti. Data. (juesta cos tituzione nevropalt ca. per l'esistenza della blenorragia e della mono-artrite. potetle determinarsi uno stato rongestiV<• del cervello. dtl' si manile:;tò con i si n tomi di eccitamento e poi di depressiOne. Dissip:uasi l' iperemia, la ::;indrome fenomenica migliorò come per incanto. ma a dimo.-:trare sempre il nenosismo individuale rimast• l'irascibilità del ca rattere. si ehhe io progieguo la balhuzie improvvisa nel periodo della comaParlai di disturbo e non di menin!.!itt', perchè (• propria dell'iperernia la tl·unsiloril'ttl 1lei sintomi: rhe se un llogistico fos!ìe insorto nelle esso anehbe descriuo il uo ciclo ron l'epilo,.ro finale in un esito funesto.

A quale momento etiologico si attribuirà iperemia atti>a? so \CÙere altro fattore rhe la presenza della e quinJi del gonococco Ili Nei $se r·. il quale per metastasi o pen:hc'· nel cer·vello tt·ovò l'organo pilt ,.,11nerauil e dette origrne al disturbo [n maniera si troverelJue cm no:;so rli cnusalilit tra l'niTer.ion& nretrale. la mouat'll'itP e l'iperemia cer·ehrale.

L' uhl•iew JDe clte centiu:ua di hlenonagil' compionu il luro de,·orso senz;t apportare alcun rlisturho nel si::wuta nt' in altri organi dell'economia. non ha fondarnento •1uando si rilletta dte allo sviluppo del germe ne(·essita il terreno fel'lile. 1.1 predispo!\izione inlliviùualc, e

SOPR A ALCU:ii CASI DI \ f ALATTJE ,) ,

com plicanze morho;:e manifestar:-t tn !'el!uito ad .ahbassn me nto df'lla re:<isten7.a organica per cause

Tenuto conto dell' epoca tutta recente d?. che la batterioè comparsa sull'orizzonte medico, non può dirsr po,ei·a la letteratura al riguardo. La coincidenza della blenorragia con distud1i nerl'osi ,, nota da luogo tempo. ma solo oggi si è data una ·pte-tazione scie ntifica a ti neste Nel l Home ripona l'o,servazione di un gentiluomo che a più ripr<'se fu collo da sc:atica e da ,;pasmi dolot·o:-i con esacerbaztoni dte ro incidevano colle riacutizzazioni blerwrr·ngiclte. Nel t 833 S tan te' e cita nu tlue casi identici . Si tratta di du e vecdli blenorragici, presi di hotlo da paralisi completa ron an os te:<ia ne ll a metti inferiore del corpo. morirono u no al l il0 • l'altro al 16" :.:iorno. All'autopsia si trovò in uno il mrdollo intieramente rammollito lino alla o• vertebra òorsa le ; nel l'altro un'iniezione delle con u na gran quan tili\ di liquido sottoaracnoideale.

Pidoux cita un caso di arac nite spinale pnrulenta, e Ricot·d dice: c che ha visto sopravveui r e, durante il corso di una uretrale decorrente con artropatia. alcuni a cci denti di compre;;sione da parte del mtdollo o del cervello ell o darano luogo a si nto mi di paralisi (paraplegia. emiplegta) cbe sernlJra,·ano il cammino "pandimentt articolari e farsi col medestmo meccanismo, e senza che si potessero allribuire per la. loro !ìimtomatologin sia all 'a poplessia cltc alle ordinarie. ,.

Nella Hitistu di medicina Ha:·em e Parmenter ,.,_ feriscono due casi di reumatismo blenorragico con mc nltl;:omiel ite grave e nello ·te;so giornale t.:harrier e Fet'l'ier rip or'lano l'osservazione di un soldato a '23 anni con hlenort'agia . il quale ad un tratto iperestesia generale .

. in,olontaril n egli arti superiori ed inferiori. quest nlt l llll leggermente paretici-rillessl esagerati. La presSio ne sulla colon na vertebrale e sui nervi sciatici riesce domovimento fel>brile. dolori al ginocchio ed ali anca ,lnlstra. se••uito da atrof'ta de· m - l' G . ,. 1 u:.co 1. dopo un mese. trattamento iotomatico.

Panas in un · . l· l . . suo ffi ,l ,Ilo c te colla blenorrag1a aveva anna fort1 cefalali{IC, parapJe.. ia Jeu.,ier-a e perd'ta d Il . 1 • " ,..l'l 1 e a vtsta nedestro. tr'O\Ò neHo-retinite avanzata a destl·a. ed a si ni s tra. ed ammise che per un focol aio di hasiln re fosse il nervo ollico di e nconoscevane la causa nel mic robio di Neisser. Oufout· casi di llle uin go-mielite dice« che possono inpe r iOdo ac uto, che nel s ubacuto: quando lo :scolo t' Slero:;o, poco tempo dopo che sia cessato la. d urata varia da 1:i .,i or o1 'L tl·e " 001· (") " P . .f l'> , " • " eJ'I'tn ,., ensce

.caso, r·ni :-<i ebbe artrite ste r no-clnvicolaJ·e, pleurite dlal rammnllca, llehite. descrive un'inlìammazione di tuue le ,.,ierose che scomp arve t"lpidamente De R . . ' . enz1, o:.blenorragia, li nfoma multi plo , p olmonite. m ultimo. erts, p:la . Altri autori riportano cas i di pericardJLI, ecc. ( l ).

Il) :\el lloryaynl (feiJbrnro t893) e.-;pone tre casr cliorci in cui la Jlre:en7a della I!IPoorraj!ia si complicu a manifestazioni spina h edj a neuosr t• \·entcnoe nel · <A d' bi · · co r.,., t llnorragra antlu soggetto a gonillll' sinistra atrot111 muscolare dllru<a a m 111 0 ' ' re e e nalmenle alla mor te. L 'autopsia rimase nulla di rile\alo macroscopica menle. 2" Gr<\\·ane <li' anni ne l corso di unii blenorragia presento renomeni di artrile multrpla, 'l"rndi par.lplegw, dolori violenti ai lombi ed agli arti iMeriori scotnpnrsa •lei 001' 0 parccchr mesi •Jmui ad u n tratto ed eh,lle in su:mgrone comrlelo a• "iovn ,,. ' · " • ne meu reo nrl co rso di una senza cauqa nlcunn ru p re ·o JlP r ·i " ' • • r a Pt ma volta rla accessi islerici tipicì con dt>lrrio prnnl.o, •

Ila q ue,;tu hreve hi l.lliogralia rileva:-i che la rir.orrenza del reu matismo e di altre lesioni nelle o nelle munel t'orso della blenorra\!ra, enigmntica ne1 tempi oggi, merce )!:li studi di I.H\Iteriologia è 1li una facilissima. La scienza non ancora ha determinat o le ùiver"e lesioni siano lt ap!antazioni metaslatidJ e ùel diplococco ne i vari m·gani, o se non rlipen,lono da in,·asio ne di altri mi c1·ohi, come si opina da alcuni (sPptico· piol'lnia. <;treptococchemia metastatiaante del Cantarli) ma. sia IJ ilalunqve il ri5nltato de lle nuove indagini, rr•qPril alla battei iologia il merito di aver tlimostrato t'OO evidenza l'etiologi:L e la patogenesi di cer te compl11·anze lino ud oggi fondate su ipotesi poco e punto ve.

8a rtolucci Vi nce nzo. soldato nel l artig lieria. entrò nell' ospedale militare di Ancona per fehhrr il I H8H. lJi valida tostituzione organira. senza alcun precede nte mu r · asseriva essere alTetto òa tre giorni da lehhre f' dolore d1 go la . Alla ,•is!t a mattinate. tranne la li n gua impaniata ed un arrossimento del velopendolo non prew ntava alt ri sin tomi di locnlizzazione. T .

Il se).(uente la cefa lea si f.-ce piit \i va, 1'0:\i pure il 1 i olore alla faringe; la Lemperatura "' mantr11ne nlta (:l\1.5 P. 100 T. 39.8 P . l 00) e :; i manife,;tarono roseola alla hase ùel torace,. mialgie ai p olpac::i, di sc reta diarrea, lllPlPoris mo addomi nale, e t:unore di milza. Alla base dt>i polmoni rantoli bronchia li secc hi. Deline:1tasi hrn<' la sindrome r:l ini ca ,;catu ri va sponta neo il ronceLlO e fu perciò tl isposto il passa;Igio dell'infermo nel riparto delle malallie infeui' e.

Nella nolle del 2!1 agosto, essendosi il piantone allontamno JJer prendere de ll 'acq ua, il Bartolucci il dominio di un delirio impuJsivo, si buttò dalla fi nestra per un altezza di circa l O metri cad endo nel giardino souo,.,tanre. Immediatamente dopo il trauma si riscontrò commo;,10ne cereb ro- spinale. Però alla visita maltinal e ( T. 3!'l, i.. P . IIJO} si scomparsa la commozione cerebrale. coscienza mtegra , paraplegia ed anestesia estesa fi no alla radici' delle cosce, parali s i degli slinteri . L'esame dello sclwlelro non rrvclò frattura alcuna, ma solo contusioni alle dei piedi. abolizio ne dei riflessi tendinei.

Sr spe rava. elle tonre pel cervello, cosi pel mid ollo i fenùmenr paralitici si dissipassero. ma vennero in scena alt ri fatti che tolsero ogni illusione. poichè mentre la paralisi di senso e di moto rimane\a inva ri ata, il 81 comparve iu co rrispondenza del sacro un vivo arrossimento della cote; l' infer·mo si lamentava ili dolore alla re::iooc lomhare, dore l'ispezione non riscontrava alruna deformitif. ma la pressione riu sciva dolorosa (T. 3!J ,il l'. 100).

La piaga t.la decubito che crasi iniziata al sacro aumentò progressivamente , dando esito colla cad uta della escara ad icore fetido, mentre a ltre piaghe si for maYano in corrrspondenza dei trocanleri. La para plagia staz ionar;a iii associò a tremore gener;de, la temperatura oscilla nte rra 38,3 al mattino e 39° la sera mal si equllihr-ava col polso che diveni va evanescente. lincld• il 16 sellemLre a\VeniHt il deces:-o nel coma.

Come si app rende dalla storia le soll'erenze tlell'infermo. al s uo entrare nell'ospedale, :.i erano manifes tate On da tre lo(iorni co n febbre alta , co ntinua, e dolore di gola; la pers1-

\I,CUNI C\SJ DI CE'\TIIALI :;n:)

stan za dell'ipe rtermia. la sproporzione tra i fatti generali e i lo r.alt mett evnno in sos pe tto ,niJa natu ra vc•ra della malallia. Que5L Ì falli mi ri cor dava no una febbr·e alti ssi ma ( s.o.:>) dalla quale fu preso un ufficial e. da irrequi etezza r delirio, e rhe cadde òopn 48 or·e col manifestarsi di una angina tonsillar·e; la febhre però, benchè :;i annu nziasse con fenomeni gravi, aveva avuto una dorata e Oìmer·a; l[Ul inve ce da ta va l.(iil da cp1allrO giorni. dur·ata piu confacente ad una f(lrma infettiva cLe ad un processo renmatrco comune. f) ifatti il secondo giorno di degenza (5° di malattia), svi luppatasi meglio la forma clinica. il dubbio dette luogo alla c·ertezza, e :-i impose b di fehb re tifoid('a .

si sarebbe aspe ttato al ii" l' in sorgere di un t.lelirio impulsivo , t[uando tutti i patologi concorda no nell'opmione che i dist urbi comincia no e raggiungono il loro acm e nel seco ndo setleuario .

Dopo il trauma. la scomparsa della commozio ne cereur;1le faceva sperare eire anche la paraplegia -;i dissipasse, appena c he t del midollo spi nale si fossero riavuti dalla srossa trau mati ca. ma In per"is tenza della paralisi in dirava una alt ernzione a natomica nel midollo.

Poteva essere una emorragia meningea? Si escluse que;;ta lesione; qui c'era stata l'islantaneila dAi d ist urb i nervosi: d!• po la caduta, -.uhito la par·alisi: di piu predomi navano nell:l fenom enologia uon i fatti irritativi propri di unn meni ngite. quelli di nella sfera motoria.

L'ammalato accusava un leggero dolor e a l segme nto lombar·e, ma non dolori d'inadi nzione negli arti inferiori: non presentava la cintor•l doloro·a, l'ipere:-tesia e le con tratture nelle sure. I due fenoment che deponevano contro l'ematorraclt in erano Ja 11aralisi l'l'scicn-rettolr. il drcnbito acnto .

Ora e risaputo che i centri i quali presiedono rlelle urine e t1olle feci. e gli a ltri che pres iedon o al t roli,;mo si tro vano nella sosL:lllzn grigia . lti cor-clavami al propo,;ito di nn ca;; o o:>serrato nella clinica del prof. Bi ondi agl' l nt·urabrli. Tratlava....i di un individuo che mesi prima c·adde coll a colonna vertebrale sopra una uan china: nel momento avverti dolore al sac ro ed ui lian chi: si alz ò e potette camminare. n<•Lando però un leggieru gratlo di del•olezza al!li arti inferi ori . ln seguito i do lori lomhnri si acaebbero, nuzr determinaro no la cintura dolorosa. La debolezza divenlò un impedimenLo molto o;erio alla deambulazione tanto rhe fu a guardare il !ello. A questi fatti wnlratture agli arti inferior·i. d()lori lanci nanti nelle r·e· gioni. ed un se nso d i formicolio ai pi ed i; avverti va lo stimolo rlell 'ul'in a e delle fpri. ma incontrava dillicoltà nel disimpegno di tali funzioni. che in seguito comp i heni:>simo. \! l'esame io clinica si riscontrarono lie ' 1 alterazioni di moto. perdu! l'infermo camminava a piccoli passi, nt> occhr erano ne· ce:oosar·i all a deambulazione: intere ssanti inveec le alterar.roni di essendo abo lita la se nsihilitù dolorifi ca, molto attenuata qu ella tattile e termica. Fondan dosi della febbre, e sull 'evol uz io ne lenta dei fenomeni murllo,i il professore e'eluse una lesione llo,;i stica . ed inrli nò ad un fatto emorra;.:ico; emo rra gia che amm ise nelle per il dato statistico, per la rn ancanzr1. dell'istantaneità, del t·olpo. e per il troli smo normale; ernntorra chia eir e era sUlla seguit;l. da rneningite r ealliH\ che spieg:wa la molteplic·itò ,Ielle forme dolorifìche.

Dalla forma clinica osserva ta nel dovendo ammettersi una lesio ne cen trale, due diagnosi erano possi llih: nna mil'lite c''ntrale acnta, un'emawmielin. Benche'· l'os:;P stntn difficile il dirr quali dei d11 e f.JI'Oce ss i morl• os i dia-

.o\ LCt ;\l t:.\St DI MAL\TTII> \ER\'OSI> 1-B\TR.\U ;j9i un 'emorra).!ia nel mrdollo. cmpre,;sionalo dall'istantane itii. e dal la stnzio nariet it d9lla paralisi.

L' Erb « solo nella rapidità co n cui si S\'iluppano i c tliver5i sintomi si può !ro\·are un pun to d'appoggio per la c tlia;.rnosi differenziale. :\ el caso di mielite la para• pleg ia ha bi,n;.rn o di un perrodo dr alcune ore. ed anche c dr giorni per manifeslar..;i. mentre ne l di ematomielia c hastano per ciò alcnni minuti n qua lche quano ò'ora: pos... dire che, trnanlo più i· rnptclo lo dello pa« t.lntO pilr predominante è nel mori.Jo,o c l'elemen to emorragico.

[)j pui la dilfusione a:;cendente proprio della mielite, e la stazion arie tà dei fenomeni mor·hosi propri o dell'ematomielia costituisce 1111 altro carauere di diagnosi rli lfcre nzia le.

La diagn osi clinica fu quindi di (PI1lm• lifoidt•a. paraplegia l'tr cmatmnielia trcwmatlca 1ul ltH/lbarl'

I l repert o anatomiro del mirlollo spinale fa ceva r clevare sulla dnra di sangue dalla i' ve r tebra cervical e alla:z• altro fo co lai> emorragico i11 •·orrisponden1.a delle verteh !'l' lombari ; arco Yertelmtle della 3• dorsale fr auurato; srhev)!ia a fonna triango lare della grandezza di un unghia conficcata nella ùel mid ollo. al quale r imase aderente nella e,;trazione del midollo dal ca nale vertehrale. La punta acumin ata raggiun)!e\'a la so-ta nza grigia, che si presentava norma le per a:;petlo e per colore .

H r is ultato dell 'a utopsia, men tre confermav a la diagnosi clin rca pel se n"o che la lesio ne anatomica. piu che nelle me.. ningi. dove\' a risiedere nella ')O,..tanza gr igia. la smentì' a in riguard o alla natur·a e palogene,..i. poichè. diagnostwata una ematomr elia , si trovò una che divid eva per buona estrnsion e la conti nuità del midollo. Solo con un frammento osseo. si poteva -;piegare e la rapiditi1 e la swr.io narie tà delle pantfi,;i. era form ulare una ùi fn1ttum della lamma rertehrnle? Manc:n·aoo i d ue feno· men1 prmcipah. il crt11itìo e la d1•{ormita . E , ero che n ell'assenza eli qne-.ti dne :;egui, il dolore sponta n eo e provocato dalla [li'Pssione in un punto limitato di un'osso che ahiJia subito un trauma, fa sospe11:1re la frallu ra . .\1:1 nel caso presente il tlolo re. essendn:-i mauifestato non contempora neamente alln paraplegia. ma tre gior ni dopo, potera iot erpretar:.i rome il priolo fenomeno dell' infiamm :17:ion e reattiva all'avvenuta emorragia. l' IS'\PJ.!dO Clemente, nella re,:ta marina. i· indi,·iduo di discreta costituzion e organica. di temperamento l infatic o con ma--se muscolari ben s'iluppat (' Figl io d1 geni tori viventi e sani. ha .t. fratelli e tutti d1 buona alule . \ ll'l'ttt di 1/ anni ehb-e la difterite, nè da quel tempo soffri altra malattia. -\.rru olato;;i volontario nella regia marina h ene tìno al 6 l l , nella quale P pora. in 'eguit o a t•oilo imp uro, si contagi ò di ulcera dura, setla adenite ini!uinale sinist ra, per c11i ricoverò aldipar1imentale di P iedigrolla il l :; de ll o stesso

.\l a vi (.• di pìi1 la :;ensazione dolorosa. anzicht' limitata. era d ifl'u sa a Lutto il seg memo !ombrere e non poteva tJuindl elevarsi ad es pon ente di una lesione ossea. 11 dato stati· stico non favoriva di una frattura nella parte lombare, poichti la patologia ch irurgica insegna che le fratture della colonna vertebrale diminuiscono per freq uenza dall'alto al hasso . e che per solito an-engo no in qu ei punti dove una parte relativam ente pieghevole si unisce a1l altra relutivamente rigida, cioe in corrispo ndenza della 6' t'ervi cale, 1• dorsale e l" lomuare, e cile il precetto di patolol!ia foss e esatto lo dimost1'Ò la sede della frallura. ammalati per co mpressione del midollo s pinale mu oiono per la maggior p arte nel t o e 2° mese per le complicanze della vescica e del decnhito. Questa durata non poteva avet·si nel caso nostro. poicht> l'organismo Pra gia :>otto il dominio della infez10ne t ifìca: 'l)p raggiunta l'mfe zio ne seu;ca, il dovera e:'SCI'e più hreve. f'e.;ìlu letale pii1 precoce.

L'ad enite si ridusse senza suppurare. ma dopo l :) giorni si e ru zione cutanea . caratterizzaL;\ da pustole della J.(randezza di '? centesimi. irregolarmente :-;parse l\UI tronco e per gli arti. le r1 uali cwntr izzaroo o cicatr iri dm·e, e pil!mentate. Col el1he caduta di peli e t•apelli. Fin dal suo iogres:;o nell'o:;pedale fu .;ottoposto alla cura di ioduro rli potasl'iO. e a 30 iniezion · di Essendo deperito nelle condizioni l!eneral i. >r n iva dimesso il 1/ dicembre con ttuaranta giorni di licent.a rli Dura nte questo tempo av,·erti ùnluri alle ginorchia, che attribuì a ma nnn per questo la cura :'pecilica.

)l , . gennaio 189? fu pre.-o ceralea intensa. la quale rrebl1r nei ;;u1·res.'i' i. acrompagnando-.1 a nelle ore della sera. t:ol rader del giorno la cel'olea si ra e .si associava a dolori nelle gi IItH' eh ia. nel dorso ed a :;e nso di generai<'. ln il do·

OSSEHVAZI O'iT lore di te:'lfl :'i localizzò all'occiptle con inadiattone a tutta la volta cranica. nè 1·eùeue alle c.ure praticate.

Per llltti:!are le sur il Passeggio l'II'O\' Prn' .1 nell'ospedale militare dt Gaeta il t i gennaio .\.Il ' esame notavast: deperimento nelln stato rnilc.:hie cutanee di te.:;suto ricatriziale negli arti infenori. nel tronco papule ùella gr;,ntlez7.a Ji 1-:! renttmetri di ··olor·ito rameico. chiazze alopeciche alla t.e:>ta, i rnpell1 strappavr.no alla mtnima trazionr. adenopatia le: nessun fenomeno a carico degli orj.!ant ravi tari. trannr unu stato ga,trico: normale la fnnzionalita del st:;tema nen .,,o. Si lamentaYa d1 dolort o:;teocopi, tntensi di none.

Constatata l'infezione luetica fu intrapresa l.l cura antisi liliti ca mista, dalla qttale non si ehhe apprPzzahile ramento. perchè l'infermo continuò a !amentar:.i dei dolun. specialmente della ('efalea. refrattaria ai com uni e per la quale le noli i in..;unni . .\ Jenne :;ere fu ft'hhricitante: nel contempo aum ent ò la disnrpetenza. \rnue la e :;1 ebbero ùi vomito a Yari irllen;llli.

Trasco rse ro cosi fincltt· nella notte 1it>l ll'hhraio la cefalea aumentò considel'e\ olmente. --opra;:!.! i utH' la fehhre. il 'o mito si ripetette, gritlò e St mantt>nnt' a,!Ìtato . .\Il a visita mattinate ;-.t ronstatarCino i set:ue nll falli: ahhattimeoto ifenerale. emiple;.rin sinistra ron aholizwne deli t sensibilitir tauile . e diminuz1one di quella tiolorilit:a . .:t'OSI l>pecifici inte,..:n. lal11ale leg!ermente al•mollo limitat1 i movimenti della lingua. ipere,..te,;.ia, e tlebolez1.a note' ole nella resistenza mu.-ruhre al lato destro. Pst che integra : l'tconosccva le per;o;one. rum prendeva lt> domande i. ma rolemlo parlare en.etteva suo11t inanirolali. Domandato ovr arwrli<:.<e dn-

S OP RA C!.Sl 0 1 \1.\LATTIE 'iER\ OSE CENTR \LI ti0 1 lorc, accennava colla mano al capo (ocl·ipite) ed al !traccio sinistro. Ritenzio ne ù'unna. . .

11 aiomo òopo (:> febbra io) al rJtt adro fenomenH'O anztdetto "'si dolore 'ivo e continuo alla contro il qu ale riusciti cnefficaci i calmanti e i rivulstvr. davano bu on le frizioni mercnr·iali: con ofta\m opasmo e fotofobia crescente. La de.lla lmgu.t . . . ev'dente mentre cominciò a dtmtmure quella sr rese p1 u ' , . • vescrca\e: lo stato psrchico st manteneYa lllllliUtato. in .

11 G fehhraio fu il !!iorno della 1pertermta. ad r ·· ...,l'ente· il pro.,ressi'o e:.);a corr ispogero, come alto pw :-... l · . · · · · ed tna yn·a aum ento della la rolosJ smtstra. . l colorazione nelle maccllle degli arti. che tla una tmta ros:;oram eica sl>iarlita passarorll> aù nn colorito

La mattina ,egucDLe In temperatura :-i er;l althassata. e le macchie aveva no ripreso il coiorilf• pl'lmltiYo. la defecazione si faceva Yolontariamente. Dal j:(ÌOI'IlO . si inizi ò un lento ma miglioramento, per cu1 ,i r ista bilì la percezio ne uditiva, e poi la nei ò.ue lat i. 1 f;HLi piit persis tenti furono la e qnella motoria arti. Per la ltnferm o ebbe fino a:,:li ultimi di fei.Jbraio la òegluttz1one dolorosa e molto dillìcile; reso p1i1 facile il deglutire per piit di un altro mese il d;sturho al.tli··o solo le Jabiali. Ai primi di aprile la favella era hhera. A l' tnfer mo aveva in rrran partE' riacquistato J'n.;o, "e non la forza. dell'arto sinistro . rimaneva invariabile la paralisi del hmccio. nel quale :-i verificarono disturbi degr nerativi (atrofia. llaccidena muscolare).

Volrievano le cose 111 meglio. quando l'Il aprile l'ammalato tornò ad acrus:1re rel'alalgin continua con massimo tl'interhilà alla t'e).!IOne parieto-occipi tale. Il giorno guente il dolore aumentò, e comparve paresi lmguale .:oo inreppamento della loquela. La noue tt·ascor·;;e nella insonnia e nell'irrequietezza interrotta da accessi di vomitw la lllallina del l :) osservò un o uovo auacco di a la paralisi nei giorni :o>uccessivi si estende\'a al lato destro, Interessando pruna l'arto inferiore e poi il '\Uperiore, e invadendo la e la vescica. ottusa la sensibilità o/fattiva ed uditiva; l'afasia era eompleta; l'intelligenza hen con:-;ervata, ma il pel-(gioramento si sernpre piu lìnrhc tre giorni ùopo sopraggiunse la morte. L'au iOp.;ia. da l tenente medico Cardi. pet·la l'aVIt:'t cranica dette 11 seguente rep erto: dura madre fortenwnte ini etLaLll: aderente in corTispondenza della porzione SlJUamo,;a del temporale e ùe ll 'osso occipitale. Pia ipere mica con focolai cmo t-ragi ci disseminali: aderente alle ci rc ouvoluzwni tanto che nel distaccarla dai lol1i fronto-pariètali si laeem facilmente: picCt)li focolai di es;;udato fibrinoso spat·si. Emisferi rerehr;di rammolliti, specialmente quello di rle=-tra, 1'111' si spnppola alla pres,ione delle dita. Stasi nelh sosta nza !Jianra: vasto focolaio di supp urazione (?) o,·,·upante tutto il corno anteriore del ,·entricolo laterale de..;tru inteil corpo calloso e il corpo striato. Ucclthione <ll'/l'arte>ria cerehrale postet·iore sinistra suhito do po l' on::ine dal tronco has•lare, e della 'lih·iana de..;tra prima delle o;ue ramificazioni. Detti vasi appariscono in '!Ilei punti ri\:onliati. ,;erp1gino.;i, Ù1 1·onsistenza dura. di colore blna31ro. f fenomeni morbosi eransi svolti con tale tla non pr·odurrc <lillkolti1 diagnostiche. La ,·efa lea v1vn, il vomito. l'irrequit>tezza, la febhr·e dimostra\'aoo che le menin).!i pnr·tecipavano al proces:-:o mor·hoso. mentre l't'miple!o!ia com(Jieta n sintsl rn t'nn rlei rami inferiori tlel far-

SOI' IU AI.CUNl CASI DI )IALATTIE :'\ERYOSE G03

ciale attesta vano l'esiste nza di una lesione nell:l capsula interna d i destra. Dalla storia si rilevò ch e al lato la resistenza mu,colare er·a diminuita, cd anche la ::e nsihili t it alterazioni spi egabili per l'esistenza ciel fascio dirPltO eli Tnrck; mentre, tro,·andol'i un ranunollimenlll notevole c;pecialment e a questi fatti pote,•ano ro,.,lilulre una ricon fe rma degli di Bianchi c di A hundo eirra il cammino di alcu ne nhre provenienti dalle aree motrici curticali. Qnesti antori. da ricer·chr 5penmentali erl anatomidte , furon o iotlotti a ritenere rlte un rerto nnmrro di fi!Jre rostituenli i fasci suhcorti cali della zona molri re, ah· banùo nano il centro ova le e si dirigonover:'O tl r.orpo prentlend o poi parte alla costi tuzione del piede de l petluncetlo dell 'a ltro lato: si confondono co ll e lihre piramitlalì dell'a ltro emi sfero, raggiungendo cosi le piramidi, ove subi:;wno un seco ndo in croriamento. passando nel fascio posiPro-laterale dPlla rn et;i dt•l midollo spinale omonima t·e>rebrale, rla! quale è partito (Bianchi L.).

Che qne;;li fenomeni paralitiri da sililitle rerebral e non dubbio, perchè l'eliL i fatti collaterali, il criterio lerapeuti co la fecero ammellcre in vita, il reperlo ner.ro sropico mellendo ìn evidenza rnoltepliri e alterazioni anatomiche vl'oiva a ribadire rhe unica lot·o ran<:a era ,lata l'infezion e si fl litica .

L'aver ritro,"ato rle::tt·o rammollito. quast ;;pappnlatn, P il non rinvenire in ,·ita di ,turhi auP...aano quanta parte nhhia la pa rte destra del cet·vpJIIJ nt-Jia vita rlt!l pensiero, r riconferma indirellamr n te la ùr.tlrin;t t·he Delr·ervello siamo mancini: rh e se. il di,lul ho nutritivo dell' emis fero si nistro, lo po;ir hi r·o fu l'ultimo atl oscurarsi . deve!;i il ft>nomt>no altrilJnirt' a ll'adatramenlo

CLINit.:HE

della corteccia •·erehrale alla defirienza del anenuta in morlo lento e progressivo.

l'importanza della pre sente is toria clinica è nella precocrtil de i sintomi neno.. r, qu nudo è r i,-a puto che essi appar· :ti period o terz i: .rio del la s ililid e . fl in rzia lo ebh<' nel sellcmbre; nel gennaio si delinean o i l'alti dellt• e nel fehLraio =-i rn a nifest:wo qnelli emipleJ!i ri .

Qu r.s ta rapida evolnzione dir all'infezione nn ca ratLere di malignitit che non ì• facile o:;-e n ·are. e che giustifica pien amente rl titolo d i si{tlid'· cl'l'rhrrllt' malirpw prl'coce. Pt-r rap id ila. ma non per l'esito, al ca:-;o alluale si ra:.somi glianu quelli del Fournier e di t: illes de la Tourelte (Slmai?w 1/MicaiP, ;:iuvno

Fournier riferi :-.ctl di una (lo nna s ililiti ca dn tre me:;i o con · veuientemente curata. nella qual e s i ehhe un com plesSI\ Lumn ltuo=-o rli acridenti srl iliti ci diver:>i, d1 cui i p1·inc1pali e1-an o; eruzione papnlo-tuhercolosa a larg he chiazze s u tull o il corpo: ipertrofìcn sr;.:uita da caduta di tutte le unghie: 1ntcn ;a : alopecia assoluta uelle ci glia e so pra ccig lia con inte;.:rit it dC'IIa capig liatu ra: 1-(rave oftalmw ( iridite de;;tra, oenite ottica. cor io- retinite doppi•t. assoluta dur·ante due mesi): un'insieme s variato d1 disturbi nei'\'Osi (cef.dea fol:.:omzioni negli arti inferiori. midriasi paralitica a sin tomi is teri ci multi!Jl i). mentrt' precede ntem en te non aveva mai avuto d minimo :-10LOIU O tl'i.;terismo. La so la c·r r os tunza et io logica che pot eva sp ie[.!art' rrue;;ta mali-: niti1 era la febbre palw1tre che a\e\a :>Offerto molti anni prim1, e di cui aveva avu to attacdr1 rece nti.

Gille,. de la Tourelle uarra il t'aso di un uumo, di :lli ann 1, senza ereditari che anni innanzi aveva commesso qualche eccesso alcoolico di cui non rima- aeva alruna lraccra . del fiO viene infellato d1 sifil ide prohauilmente alle ton s ille; non appena gli co mpa!'i:-\ ce un .r ro seola di me•l ia inten,itir egli comincia a c urarsi . non:mbre tutto il :.istema nerv oso i.· allaccnto. Ha paralisr fa c.c ia le dir·iLta P"rifi>ri ca senza allra causa apprezzaLile che sifìliùe. I n aprile 9L allorcht> trovasi in piena cura. è colpito da emiplegia destra. In q uale è precedut a da dolor1 di viol entissimi. Nel me5 e di agosto ha dolori alla regione to mhare e presen ta fe n omeni di spasmodi ca con tlis tur!Ji nel senso genitale e negli sfìnteri. La malignilit. •nassenz'l tli altri fattori determinanti. fu attribuita nd una prerl ispo.;izi one speciale. creata da eredità

!Sei ca:;o nos tro manca qualsiasi momento etiologico r he spiegh i la r apida evoluzi one e !:t gravezza dei sinL(lmi, a mP no d 1 ammettere una costituz io n e organica orig in nriamente debole, e viii dall'infezione difterica tre a nni prim a.

Come si appre nd e dalla storia, il Passeggio, dal gi orno del a quell o del s i sottopose al trattamento a nti sililitico con iniezioni di e ioduro potasl'ico fino ad a,·ere un'i ntensa stomat ite. )l algrado l'energia della cu ra l' e;;ito fu fnnest o. Ques to insuccesso, come l'a ltro da me osr,er va to in un brigadie1·e morto n ell'ospeda le mi l itare di Firen ze. m i convin ce sempre più ch e. ·e i.• da r ip romettersi un mig lill r .lmenlo n ei fenomeni cerebrnli rlipe ndent1 da comp ressione di gomme localizzate nell e ossa , s i de,•e rhiudere l'animo a d O:! nl "p eranza qn ando la sifilide abbi a leso parti import anti de l cervello, e sperialme nte abbia la strnttu r a a natomi ca dei suoi vasi cc•ll'endo ·nrterite ob lite rante .

Saba .Paolo, soldato nel reggimento cacciatori d'Africa, è individuo di mediocre costituzio ne organica, di temperamento linfatico senza precedenti morbo5i. Durante la permanenza nei presidi dell'Eritrea essendo distaccato all'Asmara fu collo da febbre, per la quale entrò in quell ' infermeria di presidio uscendone dopo pochi giom i guarilo. Asseriva che in questa breve malallia andò soggetto a dolori rigidità all r. nu ca ed a trisma, pnr conservando integre le facoltà psichiche e che tutti questi disturLi si dissiparono in seguito ad applicazione sul collo di una pomata bianca.

Il 16 ottobre 1890, per disordini intestinali, ricover:1va nell'ospedale militat·e di Jlassaua, dove fu riconosciuto aiTetto da dissenteria grave e per In frequenza delle scariche muco-sanguinolente, e per l'alta febbre che l'accompagnnva.

In se).'uito ad opportuna cura la febbre e le funzioni intestinali si ripri stinarono nella Joro normalità cosi da ritenersi l'infermo guariLo nei primi gioro1 del novemLre.

Il 13 di dello mese essendosi esposto col corpo estuante ad una corrente d'aria fredda fu preso da dolori alla nuca, i quali s'inaspr irono il giorno successivo: nel contemp o si manifestarono rigidità alla nuca, contrazion i loni che dei muscoli volont:ni, specialmente del tronco interrott e da remissioni hrevissime. Lo stato psichico era integro.l'eccilabilitit rillessa aumentala. la temperatura normale. Qnesli sintomi, che si attenuarono in seguito ai caldi e ad una terapia calman te , ripresero ben presto nuovo vigore, ed il giorno 15 con un·t te mperalura a 40° e nella pienezza delle facoltà mentali, il Sal>a :>0ccombeva all'asfissia determ inata dalla contrazione tonica dei muscoli della rel>pirazione.

SOPIIA ALC Ul'i i CASI DI UALAtTlE 607

L'e:;ame diligenltl. minuzioso eseg uito durante 1•1 vita, e :po i sul tavol o anatomico per ritrovare qualche lesione traumatica, riuscì infr uttu oso .

Alla necroscopia de l sistema nen•oso, all'infuori di un a iperemia atti\'a nelle meningi; non si riscontrava altro di anormale.

Se evidente era la forma clinica, molto oscura si prese nta\'a la Oggi in cui la dottrina batteriologica. scoperLJ il bacillo del tetano. ed isolatane In tossina te nde :1d ammettere l'infettività del tetano e ad annullare. l'anti ca distinzione di tetano rewnaizco e riconoscendo io '}Ualsillsi fllt·ma tetanica la causa prima in una scontinuitil dei tessuti. come si può co nciliare il fatto clinico colla teoria modernn?

f1 iniettando nel conneLLivo soLLocutllneo dei vari a nimali la terra raccolta alla superficie delle made e dei campi, osservò sovente la formazione dell'edema maligno. menll'e quella delle vie delle citta detet minò spesso nei topi e nei conigli una malatLia paragonah ile al tetano. Si potrebbe ammettere che, a mezzo della respirazione o della degl utizione, il batterio del tetano fosse penetrato nell'organismo, e che nei perturbamenti chimici avvenuti io seg ul!o al raffreddamento avesse trovato la causa occasionate per manil'estar:>i. E che ti rreddo non brusco, ma discreto e prolun gaw, possa predispone l' orga ni smo a risentire l'r,zione dei molli bacilli elle si trovano normalmente nell'i ntestino , e la cui violenza si neutralizza dai Jagociti, lo -d imostr·anu con evidenza f!li esperimenti del Bouchard.

Ma è propr·in da bandirsi l'elemento reumatico nelle• svilup po del tetan o? Spigolando nelle Rivi ste che mi sono ven ute tra le maui, ho trovato che non sono poi tanto nre le osser·vazioni di tetano reumatico. Nella Ga::::etla degli ospedali il Luciani ed il Bruoner riportano due cas1 tli tetano spontaneo con esito di guarigione. Giomale d' nmlirina militart· dello :sLe,so anno il Oe lte nzi espone la stol'la di c:iocJue casi di tetano non traumatici. di cui tfuatlro. gual'iL! . .\ltl'i ne osservò il ( 1), il \' alentini (":?),il n eunne (:J). il Bosmans (4). Il profe,.sore Tizzoni, al cui autorevole parere solloposi il caso, osservava. che se si è • inclinati ad ammettere che il tetano sia sempre

« di origine batterka, determinato cioè da uno sveciale ve(( leno· fermento prodùLLo da microrganismi, e che la mas,;ima

\< parte di casi del cosi deuo tetano reumatico non al- l< tro che casi ordinari di tetano traumatico, in cui la t< andò sconosciuta; cruesta non è !i nora che una ipotesi, es- u :;endo tuttora completarnP.nte negative le ricen:he sulla pa·

« Logenesi e sul meccanismo di produzione del tetano reu- t< maliCO. si può ljUi ll di escl udere, linO a CUe t[Ue,.te

« ricer·che siano :;tale fatte, che si pos:;ano avere egualmente

(< fenomeni tetanici e morte per alterazione di ricamltiu m·t-

« Leriale prodotto da raJTreddamenLo o da molte altre

<< E ciò sarehhe appoggiato dalla con;;iderazione dre per la

:.compostzione delle sostanze albuminoidi, anche per cau se

(I J Raccoglilorr medi co, nnno i &ìi.

(2) 1/ivisla tllllillna al terapia ed igiene, l S&!.

!31 \'. Gazzttl'' degli Olptaali, rratta, ,,,; di un ranclullo d1 ; ano• che tsi•O'IlO>ì nll'a7.ìOne del {rtddo umido fu collo .fa trìsma, upisootono e lPtan o c non IJatterirlre :-1 pos:-ono otLmere molte sostan;t• lt'lll• ni: ::an/t. »

(4) \'. Giorr111lc ai mealclna miWm·r. t888 rua donna 11110 nnnl eh••ac t usa'n dolort• rtì gola e molestia alla degtuutlone •i prP:;enta al mf'dico che ro nstata legg••ro arrossimento del velopendolo c clelia fnrin;;r. 11 trioroo do[lo •i , ,;_ luppò H tetano. l. 'nu tore e8aminò te diverse rt(JIOIIi del corpo e sop,·atlillo 11 tllrtmita, ill 11fUtma par'e /11 minima traccia d• ferita o11llca o rt· unlt, a'ollro por/t l'ammotota tt<llcuro d i non nur si m11i {er&ta n t allom nè negli ultimi lfmpi.

Hi neuendo al dato che rirorda come. durante la tlegenza nell' inferrnHia di Asmara, il Saha andò ogge t to a tetaniche. si poteva ron fondata ragioue riconoscere in quel siste1na nervoso tal e una vulnerabilità da risentire l'azione tlei vele ni formatisr nell'iutestino sotto il dominio d'una causa reumalizzante. La diversa qu antità di tossina assorhita, e forse più :tncora rl div e1·so di resi!;tenza opposta dell'ammalato alla virulenza della plomaina spievano la guarigione all'Asmara. la mort P a Massaua.

E clte l'apparato !'ia un laboratorio chirni co, dove si agitino innumerevoli batteri. e dove o per· la turo pre senza o per la loro distruzioue si svolgano moltt>plici comhinaiioni e processi chimici, e SI form1no potenti veleni, le ri cerc he moderne non mellollo più. in diGitr al fP).:ato i !biologi ac:segnaronn. fra le tante, la funzion e <li certi veleni trasportativi tlalla vena por ta. E poi venne il 'enator, che a spiej!are l'insorgere dei fenomeni nervosi nelle gastropatie, ammetteva l'assorbim ento dei ga!; deleteri svolgentisi da ferme n tazioni; et! oggi il Ri anchi ed altri parlano di una febbre mterictt per intossi cazione intestinale con nn romplesso ronwL'Iiuo. indipendente da meningite. ma dovuto ad anemia cerebrale, p ad as!;orbimento di veleni intestinali per· parte del sistema nervoso: e la hattel'iologia si aJTanna utl auenuare i virus. ed a provocare l'immunitil coll'cmolerapia. Qu ale ipotesi piir fondata allora di quella che spiegherehbe nel Saba il fenomeno tetanico legato nd as::;orhimento di to,-sine QuPo;ti vel('ni. o t barilli rhc rimasero neut ralizzati o distrnui ùai l'agociti e dall'azione !!el'-

1() I)..,ShRVAZI0;\1 Cl..l'iltiH. -.o l'hA ALCl::'\ l C.\ l'Il El.t' midda del siero del saogne, pèr l' influenza del freddo. essend o avvenu to un perLurbameulo nei processi chimici dell'orl-(anismo, trovarono co ndizioni favore voli allo loro vitalità e :; viluppo , e quindi determinarono Lull o ti complesso delle ma nifestazioni tetani che ( l ).

(f ) to:ra gon lctt:t questa riscontrai 11t·lln (;az:· tta degli O l pcdah dtr Il prof. Ile llominicls por :tut<>-intoi>icazionc ìnl.l'sllnnlc nvHa. l'h· scrvatn forme cii nevralgie rti convuiMOnl, 11i tet.1nic che senmpnrivano dopo opportuno truttamcnto dictNico e rarmaeonllco, col ttu ah• si rltorn:l\ano al normalr le nl trmlo runzioui digr<thc. l o sto•s<o viri t• cr-.t ntl ti arti inferin 1 da ••molare una spina lP pl;h!ica, chr olopo il rinr<llnnm rnto delle funz ioni digc,thtr inoltre •lntl ct'n rcnomen1 raiH>ntil(llantl a!l'l· nizio drlla tahe clorsalt•, 11er •hagnoo;ticala da altri due rlln1c1 la dJS(lCIIsia 'l ehhl' la guarigione. R•JuvrrPt e Ocvic (Gaot'llllle d1 m1•d1t1M mililarr, rc!Jbntio t 893) hanno riunitr f::!J o-serv:11.iooi di le/t/1111 intrrmilrmlt di ongi11e otutricn: dovuto, secondo gli nutor1 , nIla produzi ono tli IHW sostanza tossica, ntilr co ncl izionl n. normnll clelia rligeslionn. t<:ssl 1nfalli riu · a 11rcparare un cstrauo alcoollro molto convulsivante c vapornndo 1 liQul•li lh e le ''oluzirmi alroo hch!l alla s tufa a 39". l:•m un a tl1;:e· stione di un mesto si PD>SOno rfeterminnrr con iniezioni intraveno,•· 'err cnn· vulsioni t.a natura Ili •1uesta ,o,tanza coovul3ovanlt• non ,. ancora stata dotermmata ; e pero ;orobab1le >1 tr.•ttl di una smtonma " r.u1 l'.dcoal do\ dlt0\'0 jlrO(lfiCtU.

Ricerche Scoli S T Reftooooohi

p, r Pasquale , mediCo di t • classe Il. luma prur. pareggiato d'tgi t•o•· R. t:ni>·er<ita di :'\aJooh

Introduzione .

Co cchi disposti a catena sono stati conosciuti. dacchè :;i è incominciato lo st udio dei hatteri. Come di malauie infellive furono già ftn da quando la ri cerca microscopi ca fu estesa sui prodotti morhosi; e in modo più esalto fu p1·ovato, mediante preparati mi croscopi ci, l'eststeoza di cocchi a cate ne ca r.ltle ri stici nell' eregi pel a e io altre malattie chirurgi che da Koch. da Ogston e da altri. Il nome di streptococcbi fu dato da Bill rotb.

Benclu' fo sse stato tentato ):ià prima l'isolamento di al· cuni strepto cocc hi , il Fehlcisen fu il primo che nel 1883, fondand osi sui metodi nuovi di 1\.oc lt, abbia isolato, io cultura pura. un o streptococco, cioè quello dell'cresi pela. studiandolo cla"Sicamen te solto Lutti i riguardi.

Poco tempo dopo dal pus ùi flemmoni , di ... i e di altre suppuraz io ni fu iso la to un mi crorga ni smo, che fu chia mato Strept ococctts pyog enes da 1\osenbach, e Pas:.et.

I nohr·e fu r ono trovati streptocorchi ne lla endocardite, sia ul cerosa, sia rerr·uco::a ùa Weichselba uw ; e dn •rue,; 10 stes..;o \. nella pulmonite lobare e lobul are (Stuptocc•ccus Jm,.lwwniae). Altri streptococchi furono trovati nella piemia e nella seuicemia dell'rromo da Rosenbacb, Doyen, von berg; nella endometrite da \ Fraenk el e Cushing: nella o.:;tt'ornielite dal Lann elongue c \ cha rJ: nelln difteritf', .:ombinato col hacillo specilico cii questa malattia. da f. oefller, sen1.a questo, da \l . l' rudden. Del pari debbono essere riguardate come t·o mpli ca.tio ni la pt·eseoza di st reptococr.hi. tt·ovati nella scada llina da Fraenkel A. e Freutlenùerrr. nel d ,., ' tr n a Dunin; nell' inlluen1.a da Ri bhe r t; nei processi tnh rrcolosi da Babes. Xella sa li va fu constat ata la presenza di str·eptococc hi da Biondi (Stri']Jiococcus septopyaemicus) e da Netter; nel sec re to bro 11 ch da von nello spn lo da Pa nsi ni .

Benclrì• le descr·iziorr i di tutti questi streptococchi si rn·· somiglino molto fra loro , essi non da tutti " li ..\ . furono idenco me dimostrano le diverse denomina zioni, fJUi >'Oprn r·rferrte. Co-;i prin cipalmente la differenza dello St?'l'ptocuccus pyoyenes da qu ello t'1'1J.Yipelalos fu sos tenuta da pnrerrh i .\. : che altri è stata negnta. Con dive rgenze più rilevan_t• .ru desc rttto dallo Schiitz l'age nte della p ulmonile degli equt nt. Pet·ò in un a ricerca posteriore Hell volle so,tenere la identità di questo mi crorga nismo con quello della eresrpe ln e ùt'l pu s. l> nll'ade nite dci cavalli lo !>,te·so Schiitz i5ola\a uno streptococco con caraueri s pe ciali. I noltre. tenu to co nto della sua grande virulenza, non era possibile confondere co n l utli gli i innanzi citati quello Strepto· cnccus pyogene.y iso lato da Fl iigge dai focolai ne cr·otici di una milza leucemicn; e, per la stessa ragion e, nemmeno lo St?·eptococcwr sl'pticus> trovato da Nicolaier e

Gu•rueri nel terreno. \Ìcin i a que:-ti ultin11 quegli strept ococcclll da Tizzoni e ircolr, da me (V iJilowwt s da von Lingelsheim (Strt•JHococcus mun!rp ti cas) e àa Kur·th crmglomtTallls). Qu ello di Bonome invece si ditl'erenziara da 'luesti per alcuni •·araueri.

Per la fusione della J.!elatina era camllertzzntù lo Stn·ptot(lau s lique{aciens, i:;olato da Bnhe,; in procPsl\i tkt'lll ki dei bambini. rn altro liquefaciente è 1111 illo da come Streptococcus coli gl'aci

Otezzo fra fondenti e non fondenti nn o streptococco isolato da dall'urina di ammalati di nefrite acuta. Altr i strep tococchi poco ha distinti, solto il nome di .vl/"1'/lt o,;vcctts llreris, von Lingel $lt ei rn.

(juest' ul timo lavoro è il primo di tre ln,ol"i estesi. chr :- i Ot'Wpano. con lo studio comparativo, degli str·eptococclti, ed una wnclusione prin cipa le dell'.\. la disti nz ione di strt>p tococchi virulenti come strep tococchi lunyhi, dai nou virulenti. corti. ugli altri ollennti dal L. Ùll\ ril inlrauenermi nel corso di questo mio studio. Lo ,·aie pel lavoro, che nppart ie ne a b. urth: que.;;ti, come un rc,ultato del tutto nuovo. uno Strrptncoccus conylomt'rat ,ts, t'araueristico per la sca r lattina. dallo Srr l'fllOcucctt$ crysipdatos e dal p!JO!JeHCs. TI terw laYoro, quello di K. rnse e Pao sini, tr;llta pri nci palmente del lJiploCCJCclls pltetwtontcLI', il qnale, secondo gli \A .. è nient'altro che un o :;treptococco; inqunntochè nell e sue varietà. o naturalmente trovntesi o ar tilicialmenle ouenule. moslr•l tutti i pa,;agli streptococchi propriamente deui.

Appunto in co ntinu., zione di quest' ultimo la,·oro ho voluto, già prima che fossero comparsi i lavo r i ùi v(ln Lingel sheim e Ku rth, st udiare comparativamente gli tipici. OccorreHl quindi l'accogl iere un materiale dr streptococclti dalle pi ti diverse e stud iarne i rarallet i e la loro Val'iabilità. seconda parte rli questo lavoro m' inLrallerrò .;ull'argomento dell' imnmnitd nawrale o acqt,i.s-ita 'er,;o gli streptococchi. Mi occuperò qui a ppr·es·o dei si n;.!Oii ar.!!omcnti innanzi acceooatr. inco min ciando ùalla proH•ntenza del mate r iale ùa me studiato.

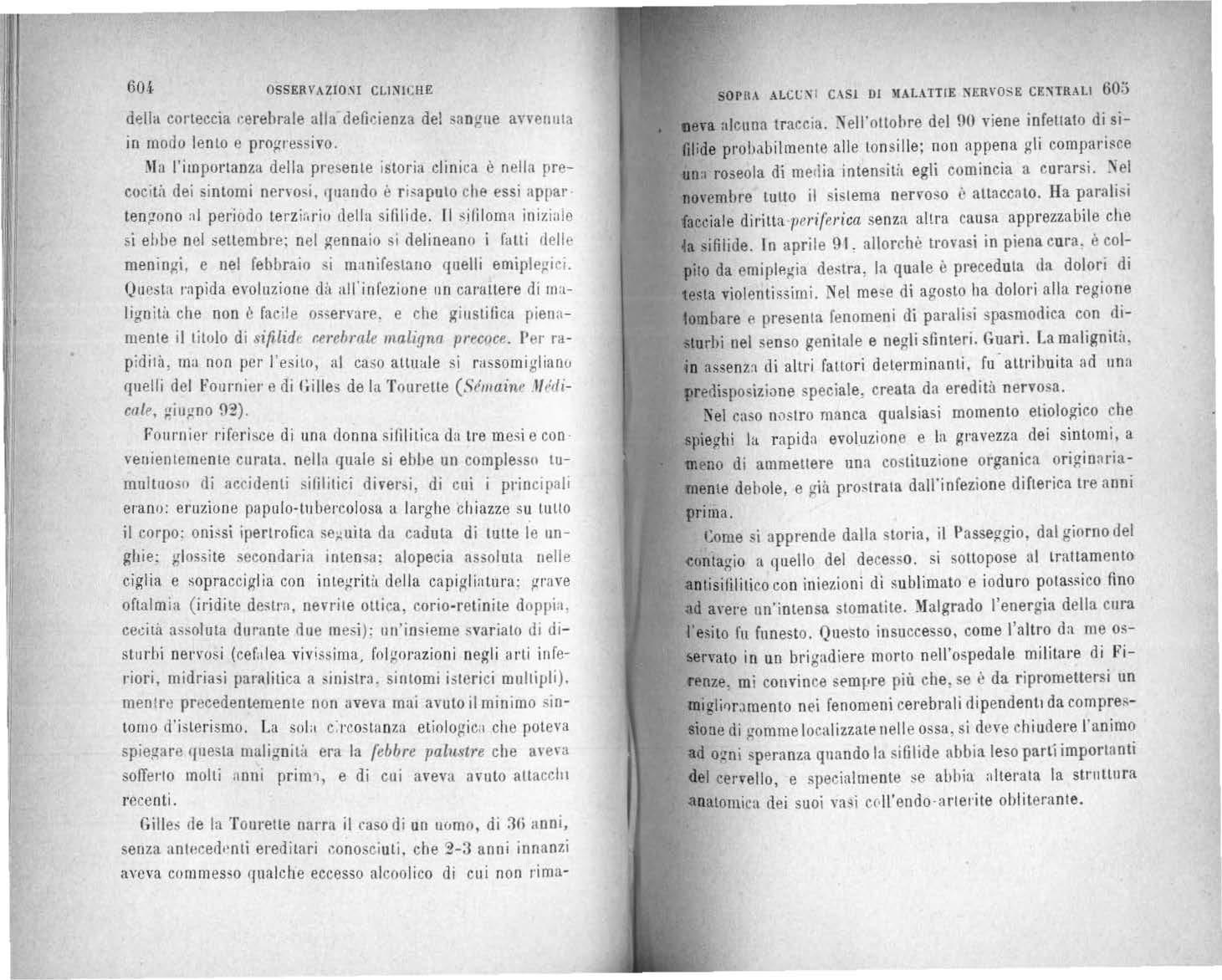

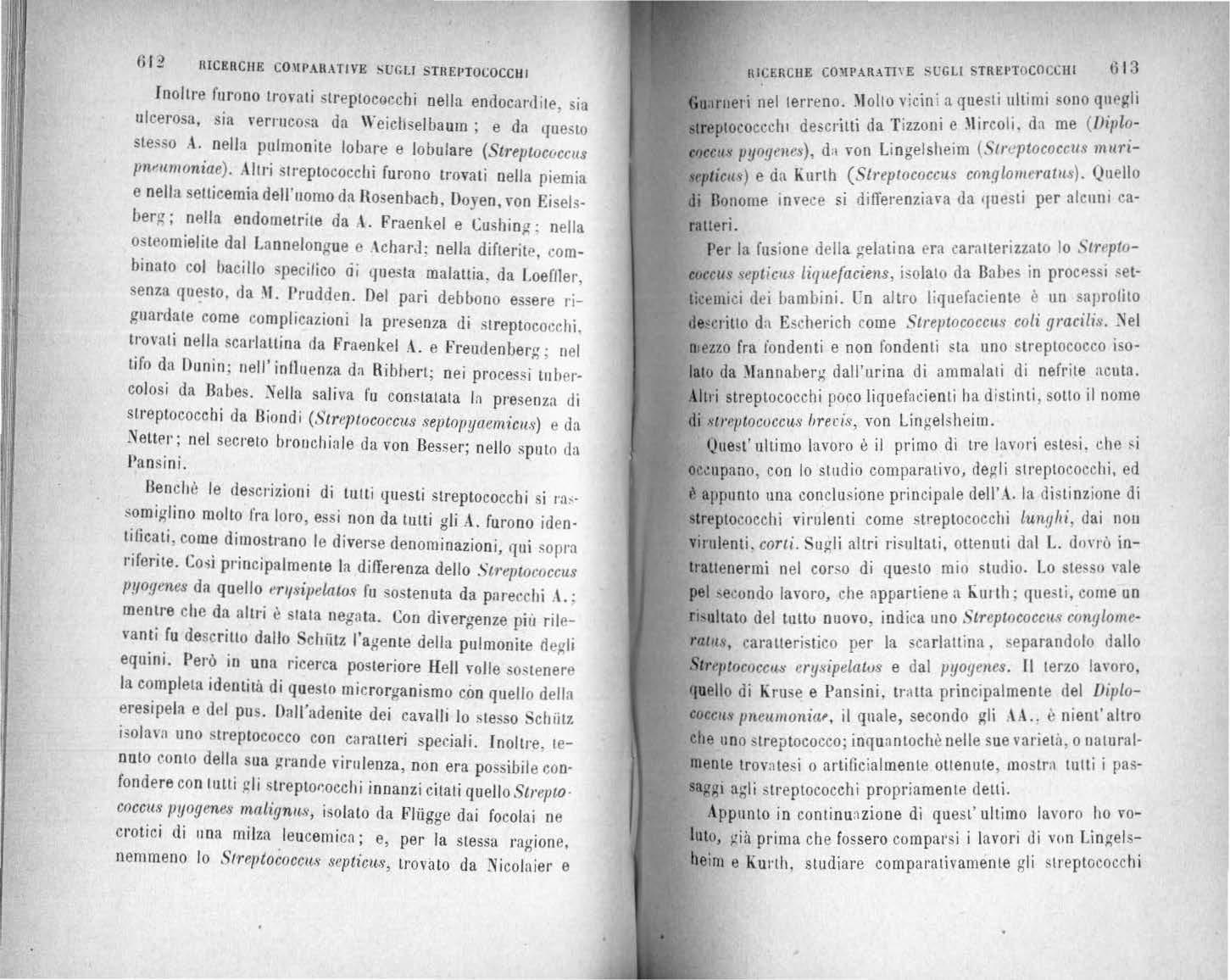

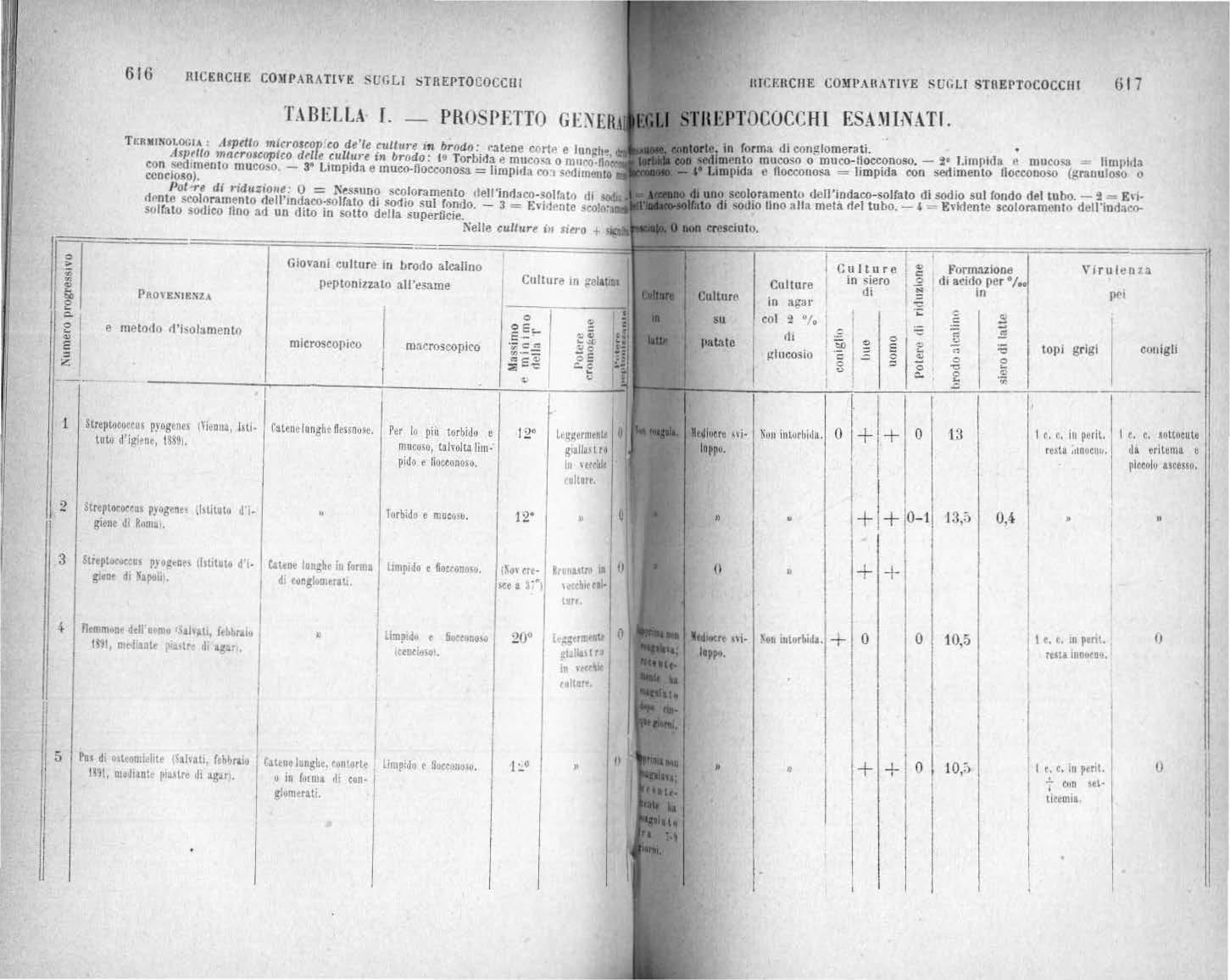

Quanto ai caratter i degli mi sono occupato a studiare non solo la morfologia , la cr·escenza nei mezzi ortli· nar i dr cultttra. gelatina. as.lar, brodo. patate , siero di contglio, dr bo,·e e di uomo, ma ancue i ca mbiament i, che produco no in mezzi fermentes cihili . cioè lalle, agar con diversi zuccheri, il potere l'iduuivo. la formnzione di acido o ùi alcali, la d urata di 'ila li til, e linalmente i l polet·e pato!-feno.

V er ollenere variazioni sono al metodo dellE' t'ulture parallele ( 1\ru se e sullo di,·erse condizioni. Ho per·ciò co ltivato r mi ei stre ptococc hi. per parecc hi mes i. sulla supel'orie rlell'agar nella :.tttfn a 3 i ° C. , e nella pr()fondita della gelaLinJ. a lln T dell' amuiente. R inn ova va le culture Sll aga1· ogni tre giorn i, quelle in gelatina ogni mese: ciò per lo spazio di cii'Ca un anno e mezzo.

Tr.ts co rso questo pe ri odo di parecchi mesi, ho fallo ùa tutte e due le serie le stesse prove in nanzi ind icate. per constata re le variazioni e,·entualme n te subite dagli streptococchi nelle di\'erse co nrlizioni di svilu ppo.

COlJP ARATI\'1!: SVGL! STRE PTO COCCUI

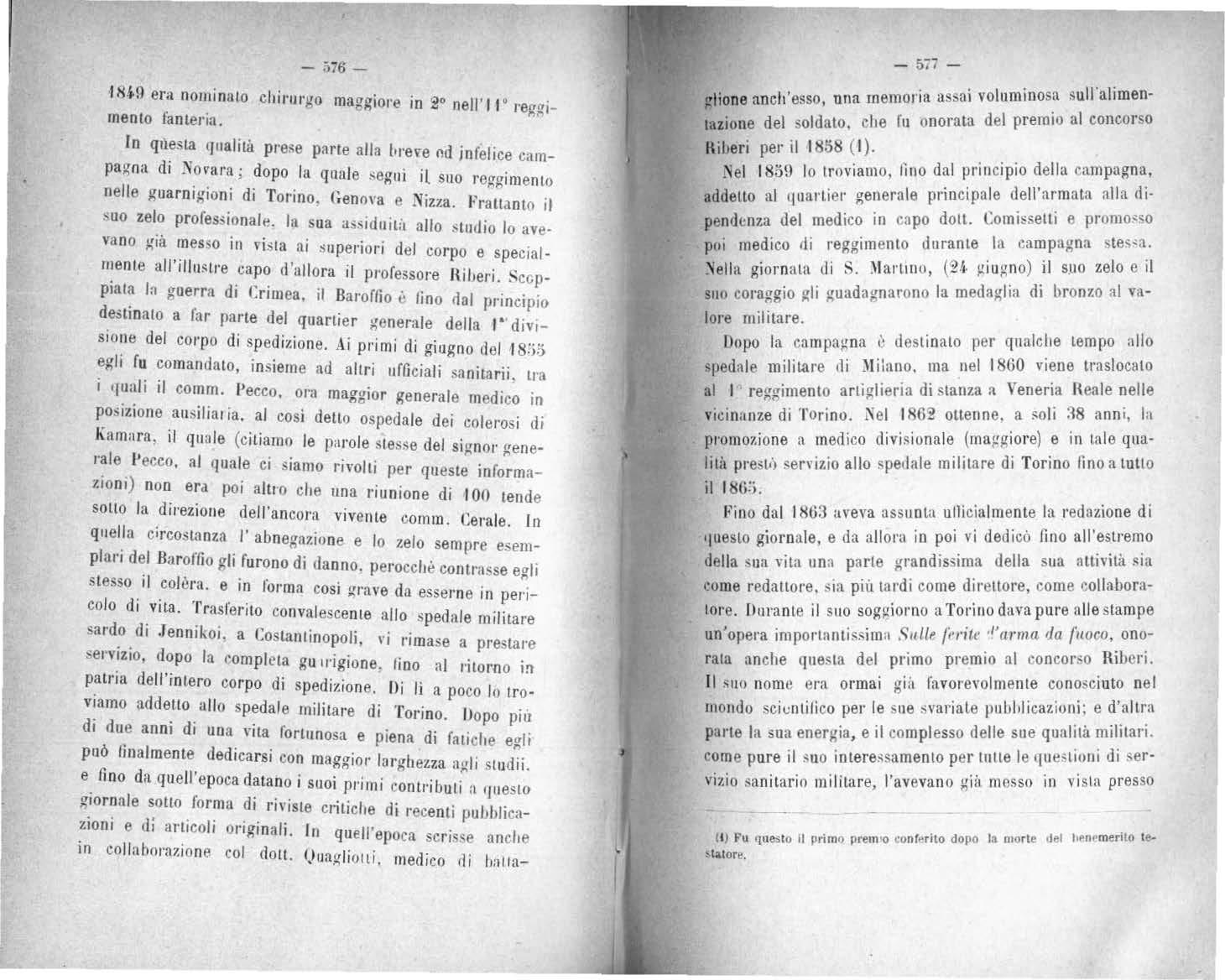

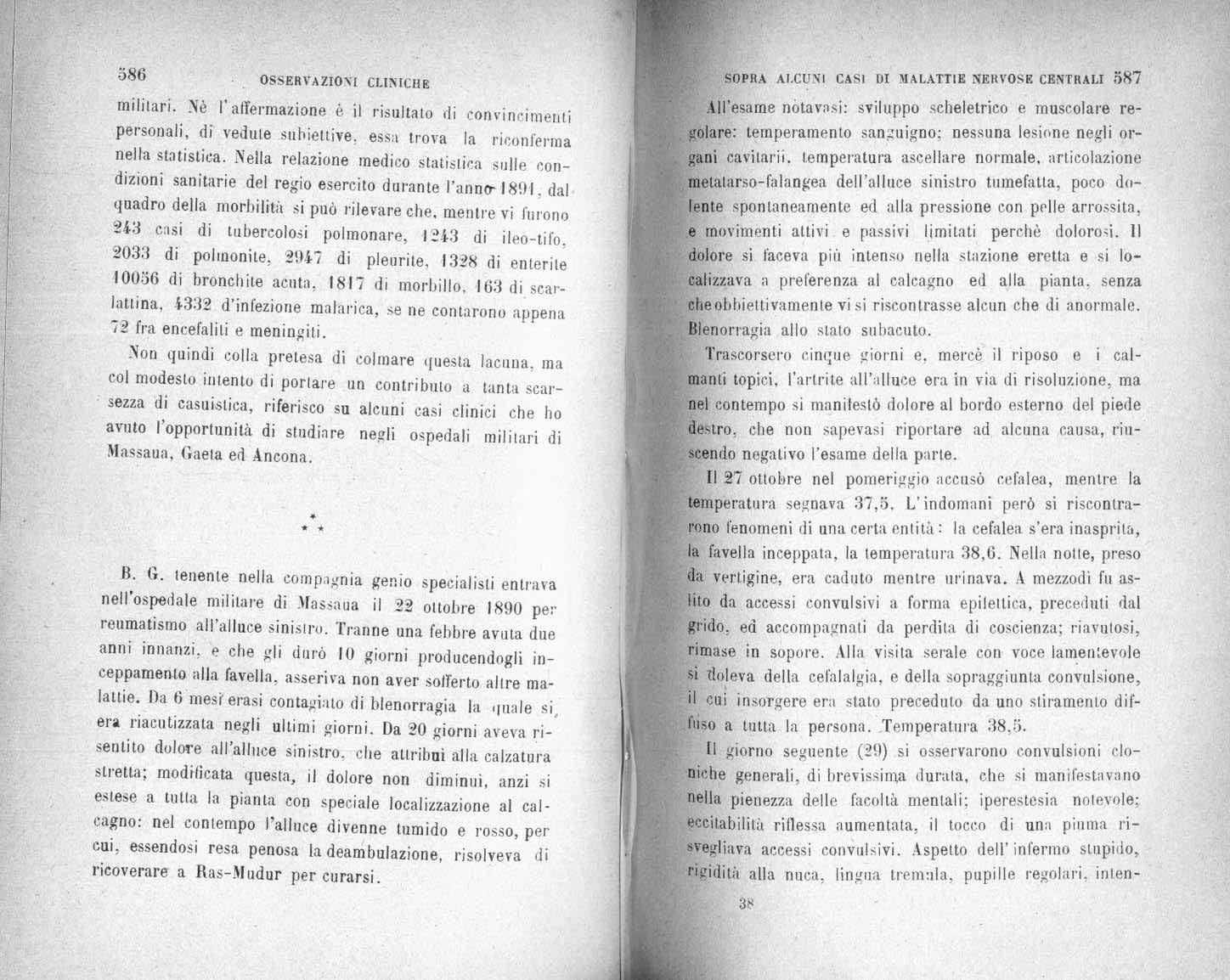

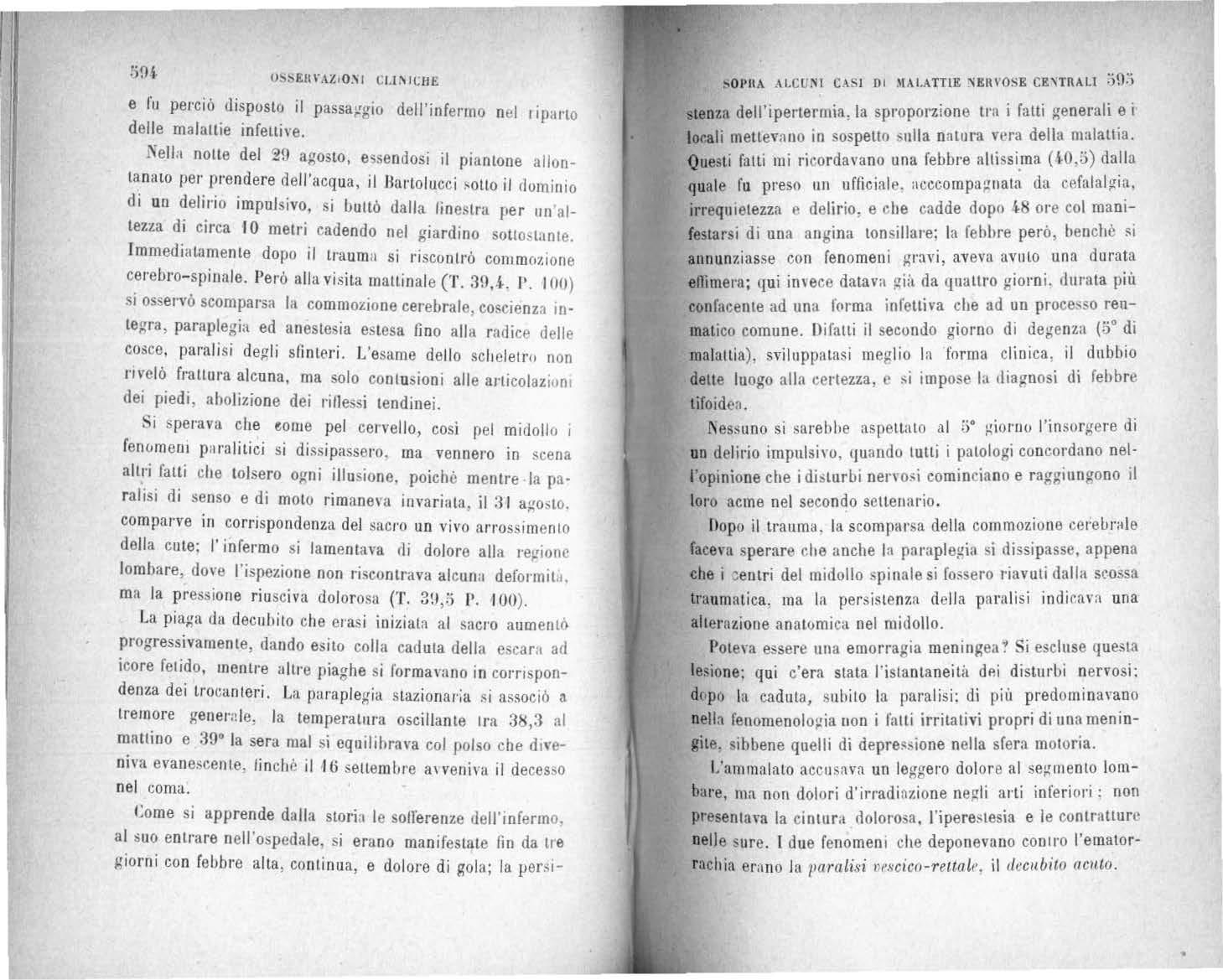

f..\ BELLA

T rR II INOlO<;IA : l spttlo mirroscop co de'le cultut·e tn brodo: r.'llène rl'rl•' e Aspfi/O d file w l tur·t in brodo: t o Torbida P muco<., o con >t"Cl•mento muc O>el. - 3" Limpida e mucn·tlocconosa = lìmpirl :t ro 1 memo t'ielle cultur' 111 +

P ot rf di r·idu::iOIIt O = NfsJ<uno "coloramento th rl r ntr 'coloramento Ili io sul fondo - 3 = E• i•1•'nte "'u"'"""'r"J' ••1lf:ltu ,!HJico lino ad un rlito in sotto della superficie.

G1ovani culturt> m llrotlo alcalino forma Ili con!!IOmeratì. rn uco<o o muco-liocconoso - j • J.ìmp1da <' mu co-..1 c floeconosa = li mpida con sedimento tloceono>O '' uno scolorarnento tlcll'rndaco-solfato dì 50dio sul fondo del tubo. -! - E'i· d1 -GiliO Uno nIla meta 111'1 tubo.- 4 - E'kientP dell'm•ho•l)- l

PRO\ Elili!Sl

HP nlPto•lo

Strcpwonu\ p)ugrnl'' \Dlu rl ij!.,Or, IIJ,Dna, i>Li· StrcplM•ltr • il'lllUtu ol t· ,JI R ma .•

S!E,_ =- microstOfllro marro;copìco ftLr n" lunghe flc u nu!<:. r.r ,,, t.orbi dll e moco!o, b lvoltalim· piJn r ff••teonoso. loorbido e mDC•o·u. m·-- o l

S!reploM U> P> lhtttuto d t· g:•a• h •

Cat<n,• in fum a di NnRI Wttlll, ltmpido c fiowmo<o.

C•lloA in <iero 1 2 l+ + lo-1 13,:)

Il + + ncn m ne ddl a mu •&hau, l<bhru. n tllllt• •tr •l

Limo l• < h·)(t lljl,)\ tDf"••••01•

Poi d o>l u1111 htr l<h'nll•• p1o1llro J1 <IJ!•r, l++ o

0,4

;,m uelh,, l t. r. 111 perii. rt.ltl UIRDCG•t, l r. r. 111 porìt. l 1 7 r"n "l· urcmta

Culturr in di j'l('l a C'al· col .,. '" " ;;: !!E l Jtat.'lte :§> o o c r. :0 lO l) l gr igi cuulgll I{IUC05ÌO 5 5 "' o e ;:: 'O "' o !:: Nutt inwbiola , o + + o l :l l f , l' in ptitl\, l c. e.da t plrrnlu alrWu. Il t)