53 minute read

Il BITAitTII \TO POTASSICO JN CUiliUIHHA

A parte ciò, la si sa es5ere una malattia bizzarra, che cede tal ora ai mezzi più semplici, tal'altra resiste a Lotte le cure,llno a divenire, come si esprime il Co,, per ((nn di sonore per l'arte nostra ». È certo che del tristo esito so no cagio ne i malati stessi, i quali non possono o non vogliono manten ere il ripo o a leuo e la dieta presc riua. ltllt:\\'ia a chi non è capitalo di vedere deg l i scoli acutr guar·ir·e in breve tempo in indi,id oi poco curanti dell'igiene e del reg1me dietetico e assumere invece andame nto ,·ronico !n altri che aveva no scrupo losa mente osserva to tultociò

Volendo ora cb i falli suesposti trarre qualche de du?.ione. parmi si possa logicamente co ncluder·e:

Advertisement

Che il bitartrato di potassa in chirurgia rappresento un ot tim o s urr oga to d ell ' iodoformio, sul q uale, oltre al va ntaggio d'un'azio ntl più energica e più pronta, avrebbe anche tJnelli del pr·ezzo bass iss im o, del nessun odore, e della nsion ocu il à per l'organismo . anche se applicato in gra n cop r:1 e su va!l la supe rfi cie.

Che per q uanto r illette il fallo speciale della urelrite ulenorragica, esso non segna certo un g ran pa sso nella cura di quel>ta mala llia. Per· cui resta sempre vero il dello dello Zeiss l: « Tutti snppiamo co me lo sco lo comi nci, ma non p•amo come e q ua ndo fini ca » .

OSSEHVAZlONI E NOTK DI

Un Trie Nnio Di Servizio Chir Urgi Co

NELL' OSPEDALE MILITARE DI TORINO

Il materi ale cli nico del rip ar·to di chirurgia di uno spedal e mili1:11·e in te mpo di paco, tanto per varietà di malattie. quanto per la novità e frequenza <E quegli arditi alli operativi che sono il vanto della chiru rgia OJoderna, r hen lo nJ,: i dall' ofl'rire l'interesse sc ientifico e pratico di qu ell o delle sezioni dei J!randi ospedali civili: e le fa jlrooi ne sono troppo O\' Vie. perchi• si nhbiano qui a rrpetere.

flu ò quin di sembra re superllno, per non dir·e addirillura ozi oso, un r·ia::sunto dei faLLi principali e dei casi piu importanti ossenati in un periodo di tempo anche lun:.:o. il •tuale deve neces ·aria mente limita rsi a pochi jlruppi delle fo rme morbose più com uni ed improntate tutte , per rosi dire , allo stesso tipo.

appunto per l'i dentità delle co ndiz ioni di clima , di acquartieramento, di vitto, di abitudini, di occ upaz ioni, di lavoro del sn idato, e quinrli di caus e o di influenze mor bigene; e, d'altra parte, p erchù qu es te agiscono sopra indiv1dni della elil. scelti con criteri uniform 1e dotali perciò cl i egua le potere di reazione, le concl usiOni che t"· possibile di ricav:1re tla un numero di casi tra ll)ro ahualila n7.a affini della malallia, pcs:-ono avere per il medico militai e un q nalche valore. sia cl al lato della eziolog ia clte da quello diagnostico e ternpeutico. ' lo non ho in te;;o co n ciò di fare un rendico nto clinico di tutto il Lriennio, di cni la lunghezza non sare bbe certamente ri compensata nè dal merito intrinseco. ni' dalla pratica nl iliti1; e lanlo meno di delle norme generalt, da accella r si se nza alcun coufronto colle conclusioni a ,·ui es..;ere giun ti altri colleghi.

Per tale motivo. stata l'opportun ita di dirige re. dura nte un intero trieonio, il 1·iparto chirurgico dello spedale militare di Torino. dt cui l1 fo1·za metlta giornaliera si pnò calco lare presso a poco a iO ammalati. mi i• parso di non fare del tutto cosa fuo ri di propos ito, ria::.sumendo brevemente le osservazion i e le note da me raccolle sop1·a le mal attie che vi sono stnte corate, e d i pre,enlarle. qni ordinate . dei miei colleghi dell'esercito.

)f io uni co scopo Ì\ stato q uello di esporre es:Htamenlt' i fall i r ile,atl, e i r is ulta ti ollenuli seg uendo un uni co indirilZO lo tal modo. col contl'ihuto di numerevo li os5e1·vaziooi e mezzo di statistiche complete ed esalle, si può la soluzion e di mol te questioni rei:Hive all'et.iologia ed <1l arauam ento l'urntiv,, più opporwno delle malallie a cui Yil di 1referP.nza il soldato; e particolarme nte ui quelle cht>. senza essere della vita mHitare, ricevono da essa un'impronta speciale.

Cll rati vo, per non lascitn·e che un materiale clinico uc111 esiguo andasse interamente perd uto.

E perchè ,.i fossero tuili gli elementi dai •1n:1li ognuno potesse farsi d i ess i nn giudizio rispondente alla ve1·itt1, è mia cu ra di raccogliere i dati relativi alla a nam nesi dei malati. alle cure temente falle. alle co mpli ca nze insorte, alla permanenza nell'ospeda le, all'esito finale non solo di gua r igio ne, ma di idoneiti1 o di inabii!Lit tempo ra nea od assol uta: ed alle recidive sopravvenute, :;in dove hanno potnlo arrivare le mie indagi ni.

Ch e. se non di veder mulo interpretalO il mio peniero, a_g)!IUDgl'rei ancora, che un altro sentimento mi ha mo.;.c· , alla compilnione eli queste note , vale a dire di dimostrar e. che il campo operatiV(l della chirurgia degli militari in tempo di pact> non è poi ro<.i limitalo come certuni vor rebbero credere. npp unlo per la man ca nza dei casi r.he vi possono dare ti magg io re sono -;late prHticate 350 opernioni , numero non del tnllo insig nificante se si ha riguardo alla ri st rellezza del mat eriale di"'pooll1ile; le fr·atture som marono a pm di 50. e chi co nosce lt' condiziOni di fisica abi l itit richieste pet· fare il soldato , deve pur con' che. anello da que,lo lato, l.a pratica negli ospedali militari non i• c.-,nfioata in limi ti tanl n angusti.

J-; vero che :;i potrebbe obbiettare, come si fa da taluno. chP il pil1 de lle volte l'atto operativo, meglio eseguito e riusci to, non val e a restituire 11 ll 'esercito un uomo valido alle arm i, per cui tanto sart>hbe di congedarlo anticipatamente, lao;ciando che eali invochi da"li ospedali civili la cura di una l'l malatlia per lo più incon trata durante il servizit1 . 'enza entrare nel mer ito di una questione così comple:;sa, ma q ui interamente fu or di luogo, mi par leci to di osserva re. che. •topo tutto, la rhin1rgia ... un'arte. e. com e tale. ha bisol{nO di 1111 continuo e;)erciziu che il medico militare non si pu ò in altro modo procurare. se non utilizzando il gii't non troppo ahuondante mnteriale che gli è ri servato. l'erciò sarebbe stata mia in tenziooe di riportar e brevemente i singoli casi, pe1·ché più fondate e ragionate apparis!'.ero le conclusioni stesse; ma, per l'impostami hrevit it. mi sono dovuto limitare a quelli che bo creduto a tale scopo piti necessari. Tu tti gli altri possono esser·e con trollati nei registt·i nosologici dell'ospedale. l. Traumi. l o l' m·ticolari. - Sono stati 1 lraumatismi che più frequentemente occot·sero nel tl'lenoio. latlo questo comu ne a lutti gli militari e di t'Ui non occor-re qui i ndagare le cause molteplici.

Come già ho dello. non intendendo di fare un rendiconto completo del riparto. io non ho in queste note ed osservazioni una classilìcazione no sologica, e neppure le ho or·dinate per regi oni: ma le ho se mplicement e ripartite ;;, base all'eziologia e ai sis temi aoatomi,:i i' agi i organi del cor·po.

Ad evitarne poi l'eccessiva ho pro curato di sce)!liere, t1·a il copioso mnter·iale a mia disposizione. quello rhe per num erG ed importanza di casi mi parve più adatto per t'i cltiamare l'attenzione dei miei colleghi, e dal quale pote:;si trarne delle conclusioni che fossero. sotto qualche ri guardo. attendibili.

La cura ha nell ' impacco al suhlimato, unito a una fasciatura e all'immobi lizzazione dell'artrco· lazi one io un apparecchio so lido, per lo più nn semicanalc;

UN TRIENNIO DI S&RVIZIO ClllRURGICO KCC. 3 19 appena diminuita la tumefazione e allulita l'addotl ir della parte, massaggio e nei movrmeuti passivi attivi dell'articolazione. f casi di contusione e distm'Sione articolare traltati iu tol modo sommano a l 2, tra t tfnali H di e proprie di,;tnr· "ioni del piede, in parecchie delle quali "i era act'Prt:J ta la frattura dei mnlleoli.

L'impacco al suhl imato veniva applicato nel modo seguente: trattarsi dell'articolazione del piede, si circondava I.Ulla la giuntura con parecchi strati di musso la idrolila imbevuti 1li soluzionlj di su blimato all' l %o, beM spn•muti, e. ri t:operti que ·ti di uno strato di carta guttaperca, si ravvolgeva tu llo il piede e il terzo inferi ore della gamba in spessi strati di ovalla. e quindi. co n una moruitla ma resistente benda di tela , si ra re \'a una f.tsc iatura regolarmente compressiva dalla radice delle dita sino qua.-i alla metit della gamba. Il pi etle era intanto tenuto nella posizione di angolo rello, a men o che non pole;;se tollerar;;i per l' eccessivo gonfiore, e dopo veniva collocato in un !;emica nnle munito di piantare.

L'impacco era r·ionoviltO r.:iorno: dopo o al massamo tre giorni, la tumefazione appariva no!evolmente d imi· nuita, e i dolori attutiti per modo che ,;!poteva incominctare il e comu ni care all'articolazione leg::eri movimenti pa,.si' i. All ora si l'impacco. mantenendo sempre la fasciatura compressiva e il piede immouile nel semicanale.

Il limitato in principio a poche e dolci manovr·C', veniva in segn ilo aumentando di rorza e di ilurata: anche i movim enti passivi e q nindi gli attivi andavauo acquiSL'ln do "empre più di estensione e di rapidità, ma non si eonceùe1•a i l libero dell'articolazione. sino a che questa non ritornata allo sta to normale.

Con lale trattamento, si è sempre riusc ito a pa-evenire la Oo;{nsi "enza ui sogno di aiLri anlillogistici. e specialmente dell'appli cazione del freùdo, anche nei casi più gra,·i; solo in llue. giunti all'ospedale coi segni di un acuto processo infi ammatori o, si erodette oppo rtun o di n corre re a l! uesto mezzo.

Tan to g!i str avasi sanguigni che gli essudati Oo;,:i:;tit·i pas,arono in te mpo a :: enza lascia re quel-(li e,iti di si novitc e di infiltrazione dei tessuti periart!colari, .che, inceppando h funzi onalita dell'nrticolazione. durano l' O,i a lungo, e sono causa sia del persistente go nfiore che ad nna distor:>1011e non ben eire degli e::;iti consecutivi d1 sino vit e e di an rocace .

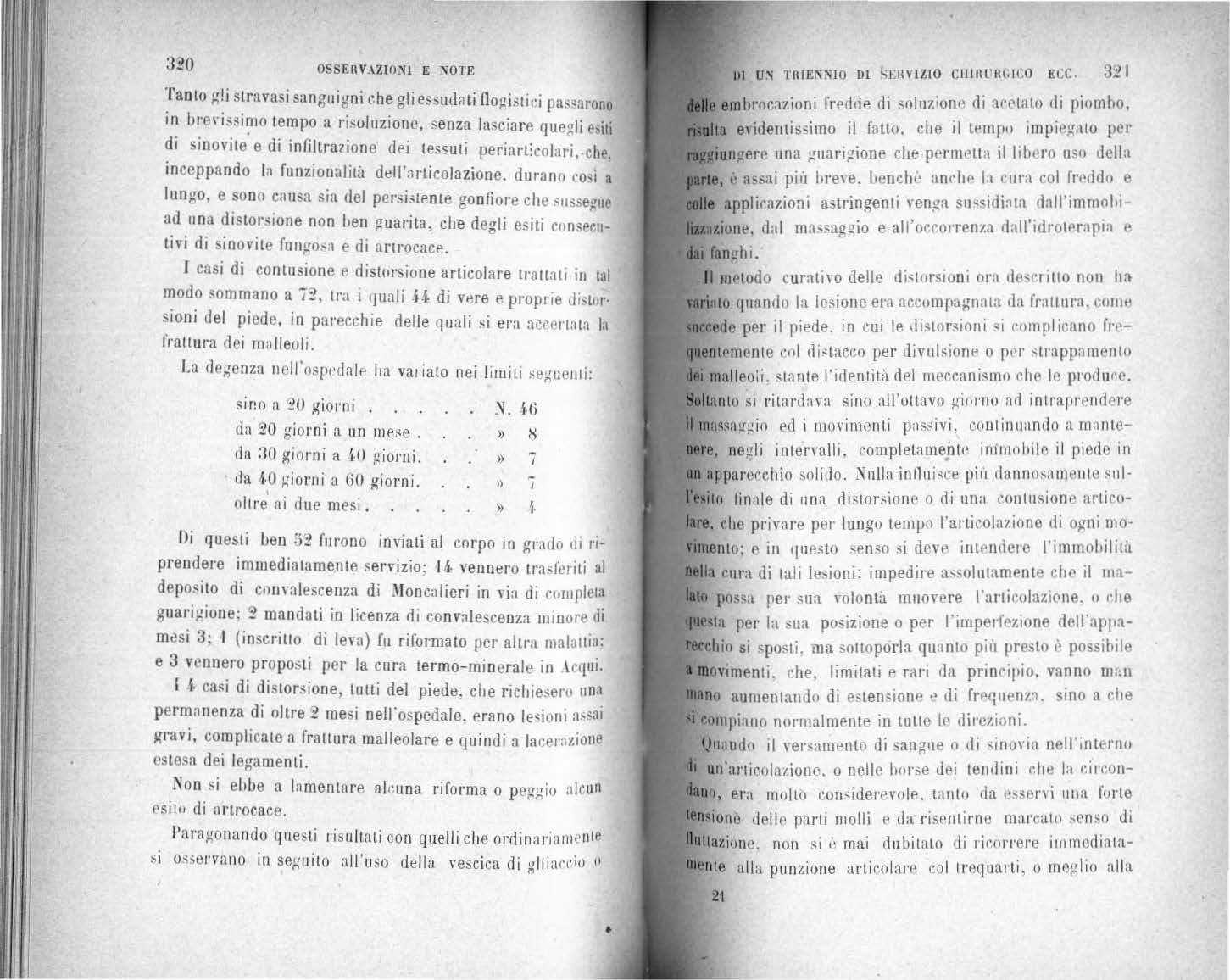

La rlPgenza uell'ospt•dale ha variato nei limiti ;;eguenti: l' ir. o a !O giorni i.l) da 20 gio rni a un me se . )) K do :10 giomi a W giorni. )) 7

1la W ;.:io m i a (i() giorni. l) 'j oltre ai due mesi. )) l· l)i questi ben :j;? furono inYiati al co rpo iu grado di r·iprendere immediatament e serviz io : 14. vennero u·a;;fellti al dep osi to di C•lnvalescenza di .\Ioncalieri in via di cutnpleta guariS?ione: 2 mandati in licenza di m10ore di mdsi 3; l (i nscrillo di lera) fn riformato per altra mnlallta: e 3 venn ero propo:>ti per la cura ter mo-mi nerale in \ t'tJtlt. l i. casi di di lutti del piede. che unn perm nnenza di ol t re 2 me si nell'ospedale. erano le::;ioni gmvi. complicate a frallura malleolare e ttuinòi a lar·ernione estesa dei lega men ti. si eh be a lamentare alcu na riforma o pefwio alc un ... ,.. rsi 1o di artrocare.

Parago nan do questi ri s ultati con quelli eir e ordin a1·iamenre :-.i in seguito all ' uso della vescica di ghiuNio 11 t11 U'/ TRIEN"JO Dl Cllllll'llrolt O Kt.:C. l frPrlde di :';OinzionP eli at·rtalo di piombo, e' il che li trn1pu tmpieg.tlo per \:l'l'l' nna permNLa il lihi'I'O llsll della t' :bsili (lÌÌl hl'e\e. ltencJu:• :tOI'fll' 1.1 I'IIJ'a l'OI frrrJdo e astringenti ,·engn Sll''>uli:lla clnll'imrnohi. dal e all'ort'OJTPOI.a clall'idrotc'r;lpia e da1 ll mrtodo curnti\o t1elle ora tlest'r llto non ha nrinto qu ando la lesione era at·cumpagnata da frallur·a. c·omH aecPd e pPr il piedP. in l' ui le ti i 'H t·nmpl it•ano fn•quent Pm ent e t'r)l per divulsionP o pPr :-;trappameuto de1 mall eo:i. stante l'ulentitù del mer.t·:wismn r'he Jr pt·odur·e. Soltant o !\ i l'itarrla\'n sino all'ott:tvo giorno nd intraprt>ndrre l ed i movimenti pas,;ivi. continuando amanteDere , ne;!li intet·,·alli. r,omp lelameill•• inrmnhilr il piede in an nppurwchio so liclo. pit't danno,;rtrnrnte sull'ttAito lin ale di una rlistor,ione o òi una eontnsion" ar·tirulare, che pri,·are per lu ngo tempn l'at di ogni moYimen to; r in questo .;enso ,..j devf:' intf'ndere l'imrnoiJilitit nella rnra di tali lesioni: impedire a,solutamente cht' il malato per :ma volontà muovere I'at'lÌt'olaziCine. o d1e que,ta per la ,;ua po.;izione o per l'imperl(lzJOne <lell'npparer cltin s1 sposti. ma solloporla qua nto piu presto i• possihile movimen ti. r he, limitati e rari cla prinl'ipio, vanno m•. n mano aumen ta11d11 di e5ten,ionr ·' di sino a d1e i nortnillmenle in tutte lfl tlirezinni.

IJ n.IUrl o d ver.;arnPnto rli sani{ue n di .:inoria nell'rnlt:rno d1 un 'arti rolat.ionf'. o nelle dei tendini •·he la C'Jl'f'Ondano , era molto t'ou;;iden'vole. tanto da i litta rurte lensio no dell t> parti molli e da ri sPrtlir ne marcato ùt non si 1: mai dubitato di 1 ir.orrere illlmcdiatalllente all a artirolare co l trequarli , o lllOf! lio alla lo non eh t•. con la compressione ed il mas,;aggio, i di' er"i elemen l t del sangu e diYentino atti ad e;;serc e che la :.tero,a possa da sola l\oddisfare al bisogno. tanto ptu che i· esperi mentalmente provato . che la coa;.:ulat.tone del sangue versatosi iu un a si noviale succede assai tarò i, ame nte. ma io mi sono potuto conriucere. che •ruesto SUCCede assat lentamente, U cfte tjUÌnUI la /!U<lri ..!io nL si ra atteudere piit a lunl!o, che non quando la !!i un tuta 'te ne s\ uotata. D'a ltra parte, non è prudente lasciare in un'a rti· co lnzio ne cont usa una massa sangnigoa, cii!' agt,:;ce sempre come agento irritativo e pu6 essere il punto di p1'1:1Cip 11J della tultercolosi.

0'>'\!11 1".\ZIONI K I\ OH in ciswne l'fJI bi,tori per dar!' libera u"cit;t ai liquuit stra · V(lSat!.

Di massima, si è ri co rso nll'in cisio ne falla col bistori, de ll:l lungh ezza di due centimet ri circa: la sempli ce pnnzinnt• to l troquarti, ad eccezione del ginc>cc hio , non corrisponde dle imperfellameute a ll o scopo c.li vuotare tullo il liquido nlll tenuto nella :liuntura.

Il luogo presrclto era quello in coi la nuuuazioue :-i HrLim p111 d1iara c l'articolazione più accessilliie e , upt·rllciale: d1etro i malleol1 per il piede. ai lati dl'l l. t rotul1

• • • • 1 • g· · , del tenùine per ti gmocch 10 o pm 10 a.to ungo 1 mar m . del triripite. nei solchi intercondiloHlel per ti gomito.

Qu ando la le::.ione era recente. non occor se ma1 t 1 r1p.e l . · tere

• · 1 · d · d' ·d1·o em·tr·tro ·, dt'l ·•lnoc· l opernztone; so o 111 ue cas1 1 1 -

• ::. r

• feni ca al 2 ' , p. l 00. Del r esto. anche questi due casi presto e completame nte a gua rigi one.

L' operazione. esegui ta sempre con tutte le cautele antibe. non ha mai dato luogo a compl icazioni per infezione nell'allo operati vo: e su cio hramo di insistere, i.· an,. ora opinione di parecchi. che. appunto per il lo clell' infezione. non si dehha. che per eccezio ne , ria semplicissimo atto operati \o .

I di emartro o di idro ·emartrosi in cni si praticò la col tretruarti o l'incisioni' sommano a 18 cosi r1-

11) 7 di'l pù•dr•:

Sold. 6.2" fant eria S . l\. rfel piede con l!l1IOJe1:ow r• ma1·t·1' u ,. frattura tlel mallrolo f'Ste n w. Al co rpo. zn oltl . 1;• artiglieria B. r.-. fit·are distnnimu del pit•dt• dt•con {rattto ·a malll'olm·e ed emartro . In liccnz:\ di con nza di giorn1 00. Degenza giol'lli n:;. hl. t.• alpini l. 1; . Dtsto1·sione 1>iede simstro ron frattura mti /l.•olo t•d emart1·o. Al corpo e indi ai bagn1 . Oegenza qior o i 96.

So ld. artigl. monta:,:oa R. \'. del piede .mpr o. {mttur, molleola1'e. \l corpo . Degenza ,:l i<ll'll i.

Soid. 1• operai D. A. flistorsionr ([lo/ p i l'(/ 1' l'fili l'mnrtro. Al corpo . Degenza :?9 giorni.

· · e nt' l '1' 101 " cl11o, gtunt1 ali ospe aie opo parecc 1 g10 rr11 . erasi rifatto il 'ersamento in consl:'guenza dell'insorta SIIIO'tlte siero:;a. fu necessario di rinn ova re la punLUra due ,olle, rnce nd ola scg u1re da lava tura della cavit:t articolare t'Oli

· · · d d h' ohi. Ca\'all eria Y. E. ( l o•) L. A. . Distorsione dt•l piede stI u licenza di giomi 60 . COli/l'

OS:-EH\'\ZIONI E NOTE

Sold. :;c" fanteria F. C. ldro- cmartrosi di'l !JÙwct'ltttl Al deposito di convalescenza di -'l oncalieri. giorni t H.

SoltL t.• alpini L. Emartro del !JIIWI'rltill dN rv \ \l oncaJ,eri. Dt>genza ?O giorni.

Soltl. :5• •rtiglieria L .\. Emartro dt•l 'JilwrrMn tiNm. A ì\l oncalien. Dt•genza 19 giorni.

Solcl. 6° artiglieria P. F . fdro-emnrtrosi tll'l !JÌnocrluu destro datante da 8 :.riorni. La pnnzione do>u ta ripetere altre due volte. :'nltima delle quali segnita da init'zlone fenkil essenclosi formato un abbondante essudato siero so con,;P).!Ut'nza della sopmvven uLa infiammazione clelia sinoviale. \l enrpo.

Degenza giorni t l . .

Sol d. 17° artig lieria G. V. Yotl't'Ole idro-noarti'Mt tlel fil· nocl'itiu sini.Ytro. Al co rpo. De;zenza 43 giorn1.

, old. :13° fanteria B. A. Jrlrn-t•ntm·t1·osi delginort•ltttJ tlt•8/I'O per forte distensione della capsula articola1·e avvenuta in un salto. \ 1 corpo. Degenza 4U giorni.

Solcl. ti 1° fanlc>ria R. G. nmn• cont.llsiont· drl yilllll'l'hiiJ t'li/l .wm,qaiyno t'lHlortrLicoltm·: d ;.!IIIOt: ·hiC> ha t'IIOI'tni. ri t' tensione della pel•• e non i• JIO's•hile d1ste nder l'artit'olazione che a tmmol •i.e :-:ul suo lato esterno. Si due inci,ioni laterali rutula. '' svuota l'articolazione d i grande lfllan tità .!1 rna di e si lìssa in nn semicanale dopo arerla r•ompk l mente tli:;tp,;a: rera,i in eon;..:edo ,Ji rimando la w masta rìdigitit tlt>l :.tinocchio. Degenza tre mes1.

r :1 dt•ll' m·ticfJ!a ::iont• clelia ma n• l:

So hl. :;:_;o fanteria P. R. Pmtturo tlt•ll' t'Sl1'l'tnitrì iuJi•l'ill1'• dt•l radio .sinistro con noturlt• .<;tl'to-aso w·llt• !JIIItint• tifi lt' 11 1fini t•stm.mri. ,\ ;\loncn lif3ri. Oegenza 3:) giorni.

DI U' TRIE:'ìNIO 01 SER\'IZIO CHfRUKGiCO ECC. 32:)

. fanteria R. L. J)istOI'.vÌOitl' dflla mano sinistra stro raso come so1n ·a . A :\1 oucalieri. Dege nz a :18 gior n1.

Ser ,:. \ . L Di stol·sionl! della 11/liiiO dtwtro con idro"nx•, \ i (' una tumefazione moltO riieHtla al dorsO della . \ l corpo. Oegenza giorni. tl ) 1 dt•l yomito: ohi.-; fanteria C. Jl. Cnnt1t simw dt• l yomito dPstr11. Entra m-pecl ale con diagnosi di frattura. \i e unn nolevolio;sima della giuntura manifestamente lluttnnnte a1 lati per· copiosissimo >ersamento sanguigno nell'ar-

••wuu··l/118 • •\ Moncalieri. Degenza 1.dorni l in cui la degenza nell'ospedale si pt·otl'<hse a lungo, i due mesi. erano Lutti comp li cati a gr·;n.i clislor·sioni con fratlur a dei malleoli. con la ceraz ione dei legamenti e i alt ri tessuti poriarlicolnri. l o 12 inrece l!t guarigione pleta avvenne assai rnpidamente. poichè. in media, nou -4ltrepnssò i 2'7 lo(iorni. l e lu ssnzioni dell' omero, tutte della var·ietit soltocoraquallro ''en nero ridoue col proces;;o di Kocller, ùue processo ordinario uirello. 1\"oo presentarono alcun fatto di not a e indiridui poteron o riprenclere poco dopo zio. a<l eccezione di uno. riformato perchi· la nl•ituale.

/,tlss fl::ioni. - Furono i: Sl'i della spalla ed una -4ell 'anra.

L' lussnziune della coscia. posteriore (isrhiat ica), ne 1·idotta t·ol processo ordinario della Oe.;sione. ahdullon ... I'Ota7.ion e ali" infuori e contemporanea La one datant da due giorni e fu necessaria la narcosi. :3• firn tture semplici o sottocutanel'. - Non calcolando f•·auure dei mallt>oli , che sono sta te una fr·equente compii -

OSS&RVAZJONJ E NOlE

cazi one delle disto rsioni del piede, sommano a 36. cosi ripartite: a) 7 tlt>lla claricollt curate colla semplice immol>lliz.zazione della "Palla, co ll' ordinario hendaggio alla Oesaull, non protratto oltre il ventesimo giorn o, e guarite da permellere agli iodi,·idui di continuare nel loro izio. venne peri> tenta ta la sutu ra oggidi raccomandata, c che h,t dato det brillami risultati. tJ nantunfJu e l'esi to fosse assai buono, poidll.._ rimo,,a la deformità, l'ano cons ervò integri tutti i suoi mo' imenti. 1111dividuo ve nn e passaLO nel corpo dei 'eteJ·ani. b) 2 dt•lla diafiiii dell'onu•r" untl del terzo medio. l'a ltra del terz o inferiore, cu rate col vecchio :tpparerchio inamidato , con esito di co mpl e ta guarigione, cusicclu'· i fra tturali ripresero il loro servizio. r.) .2 d1•l ffnllttto una dell'olecrano unita a fl'allure di :li tre ossa; e l'altra dell'estremità superiore del cubito immediatamente al disollo della capsu la nrticolare. Entrambe furono trattate co ll'im mob ilizzazione della giuntura nella posi zione di comp leta estensione, poi, bene aYViata la formazione del callo fibroso al dodicesimo gior no, io di flessione quasi ad angolo retto.

Jn nn soldato S. G. del rt'!J!JÌIIll'l!lo l'it'IJWnte ll ra lr cavallaia, fu necessario procedere dopo alla resezione solto · del framme nto interno sporgente al disotlo de lla cute, poiciJù. stant e la pronunciatissima curvatura della clavi cola nel punto della frattura . non riesci pos,;ibile d mantencJ'e la minima co ntensio ne dei frammPnt i.

Il primo caso giu nse a co mpl el:t e regolare guarigione: nel secondo , soldnto Pùt:; .:a del r r eggimento !/mio , gi unto all'ospedale dopo l 3 gior ni con notevolissima tu fazione infiammatoria di tutta la giuntura. la fr:Jllnnt idò l)(' ne. ma rimase una luntlazionc nei movtmenti gomito . .;pecie 1li este nsio ne, per cui l'individuo venne to per la 1'm·a termo-minerale di \ rqui . .\l i i· ig noto sno rs ito ulteriore. d) (j di'IL'aramlmtcrio, tulle del solo rntlio. una volta di alisi, le altri' nella sua e"tre mitil inferio re. fratl UJ'f' del radio subito al dell'npolisi stiloiùe per "trappamento) ve nnero curatr tutte nella completa snpin azione ùe\1' :n amhracciu. culla mano 10 lrg14era per mew> della sterra dorsale ge!'.sata alla L'apparecrhio non !'Ì lasciù in situ oltre il qnattordicesillln dopo il quale s'incomi nciò subi to il col la mobiliwtzione metorlica dell'aJ·ticola7.ione. e) (j t/el {e11101'e. terzo medio e terzo inferiore, rurate lllliP coll'estensione permanente al venticinqnesimo Jiorno e quind i col sol1 to appnrt'cchio di cartone e di L>enùe di garza in amidate. che da l piede r1 Mlliva all'a rt icolazio ne •ella roscin, questa comprc,a, lasciato sino a guari;.!ion e. IJe•rli in dividui curati :i furono inviati iu licenza eli conn di giorni 60 , dopo una degenza di ii l . Hl e tt :-, giorni ; 1 morì due dopo il suo ingresso; l fu invi ato in l icenw di giorni 60 e quinrli ai termali dopo lna de genza di 8G giorni: ed l. che ebbr contemporanea frattura della base del crauio e d1 altre (sergente del 1io fanteri a C. A. - vedi piit avanti), eb l1e un a li ce nza di eonvale·cenzn di u n anno. 1lopo una degen7.a di j;!ÌOrni 91.

Hl' indi\ id ni curati in tal modo guat'irono tutti completamente in breve trmpo. senza alcun esi to di atrofia mu.-co· lare o di riuidità net movimPnti della mano o ilelle clita. o . quindi poterono 1·ipre ndere poco dopo il st' rvizio, 111cl elia cura termale.

L'estensione permanente, fatta per mezzo de ll a an:;a di Cerotto alla Cro:;h,\. SI ovpone agli sposlalllenti dt::i fratumenli protlolto dall'azione dei runsroli. allo scopo Ili prevcnrrc la loro nat11rale tendenza a dispor"i ad ango lo \orso l'estemo. rn rausa dell 'e:-;ageraz ioue •Iella ··ru·vatura del femore nei punti in cui risied eva la frallura, sr , unita ·ione l'applicazione di una lunga:>lt' r•·a latt'r.lle estern:•, si111ile a quella del IJPsauiL, a l Lronrn c l'er tult.l la lun;.dli:!Z7.U dell'arto cou triangoli a cravalla o con di ruoio. In alcuni ca:;i. essendo:.i potato a\ ere a di,pu,izioue del feltro plastko, :si modellarono sulla iriiPrlla au· teriore e posteriore della coscia dei ,.;emicanali, rhe. fj.,,ati rogli stessi legar.ri della strcca esterua. circondaYanu d.r tu lle le pa r·tr la coscia . llu Ialo upp;rroccliiu, t. lre presso a poco i• quello dell' Humillon, ì• semplice, siruro e facilrnentcloller:ltO dal p:rzientc, pt>r eu i io credo di r·accomandarlo, senza alcun,, restriziOne. ai colleghi. Si può fare a rneno dei semicanali di l'ellro. fl questi a11chc es:;cre sostituiti da :-emplicr f<•rule d1 le;..ttw llene imhollitc; ma io mi so no potuto com inren· drc, snho nei ca'i 111 cnr la frallura '.llt repa-.:;i rl terzo sup•·rillre. oltre l' es teiiSlllll e pet'lllallente, la lun;..ta stecca laterale i• rndtspensahrle per ollenere nna huona !!uarigrone.

Il risultato ollenuto fu l1uonr,;simu. !JOichi· ,i e!Jbe :-ernpn• una regolare r·on,olidazio11e della fr.tllura senza apprezza lulc deformitit, con 1111 ttf'Corciamento òetrar·to che, nei 1'a-.1 rueno rruscrtr. raggiun,;c appena i due reutimetri, cosicchi· i lrallurati poterono rn :-.eguito rrprondere il loro :-;enizw ilnchc nelle armi a t'!\\ allo. Solo per due si dovelle adottare il pro,verlirnento tli man,lurll alla cum termale in ACI[IIi, l'''' la rimasta r·rgiùili1 del ginocchio.

E a Late proposito io ho potuto constatare. ciro queo;W inconvellicnte (• più frequente e più. grave quanto piit a

... i prolrne l'estensione per·manente. in causa delle zio ni che s' in)(enerano nell' 1n terno cieli 'art irolazione per la forte distension t• rhe :;nhi,cf' la capsula arttcolare. Al venticin qnesimo l!iorno. quanòo permanente sia stata !lene applicata, i.· già cosi avanti la consolidazio ne delt.1 frattura eire ,-i può. senza pemolo di :-ro mposizion e dei frammenti. togliel'la. so:-Liluentlo\ i un scmplirt• apparecchio immobilizzante.

Il caso che ebLe e:; ito letale fu quello ùel in cui ,., era contemporanea frallura commmutiYa delle du e della gamba. Al\'autop>'ia si ritr·oyò in corrispon uenza di questa frattura una vasta caritil. ripiena dr tessuti laceri c spappolali, di coaguli di sangue e di ft·ammenti di ossa. La morte, successa tr·e giorni llopo rho l'in· di\·idu o era stato tl'asportato da Bar·donecchia. :;i de' c ltlril1ui re ad emLolismo grassoso piuttosto eire a sock. di l'Ili il Lazzareschi noa presenta,·a alcun seg no al suo neli 'ospedale.

/) l 'l drlln yumha non comprese le fratture dei malleol i (Ompli canti le del piede; della .;ola tibia e l O di Potram be le ossa.

Tulle qneste frallnre. ad di quella nel .SIMoto r. L. dt•! .1" l'l ggimmlo alpini, furono ÙO\ ute a caduta da cavallo. o lio per caduta del cn'allo di quarto. nel IJunl caso la gamba del ca,aliere ri;nnsta sot:o. \i ene da sola a sopportare taDLo il pe::.o del ca\"allo che l'urto della caduta. e la tihia ,;j rompe per lo piu nel pnnlo della sua fragililit, cioè tra il te:·zo merlio e il :.erzo inferiore: :1l\a frallura della tihia rome si qu ella dell a fibula. Sono quindi state lutlt' f1·auure indirette, e percio mollo obliijue. con notevole spostamento del frammento inl'er·iore in avanti a l d1sollo della cute. e del superiore in addietro verso i muscoli della wra. Anche l'unico ca:;o (soldato F. L. ). in c·ui In lesione non era dovut a a caduta da ra\allo. i· sta ta um1 frattura indiretta. per cadutn dall'alto in eretta.

In tali frauurc, u n semplire npparecchio immouilizznnte r·ontenti\ o non i• ·uftìcieote a mante11erne la riduzione, po1cl1è. ce""a ndo l1 estensione e la contra le .;uperfìcie dei du e frammenti ta gliate a sbieco, sci\"olando 11 •a '>ull'altrn al di"otto del beodag:io. ritornano a t> la co nsolidazi one della fratlur-a avviene co n sensibile acdell'arto e con callo deforme. ri coperto da p(\lle •ottile e ulce rahile. Per ottenere una bnon:t guarigione, e tal e che tolga ogni motivo di inabilità al servizio militare , è necessa rio ricorre1·e, nella massima parte de lle fratture del terzo med io e del terzo inferiore della gamha clte occorrono nei soldati, alla sione permanente, mantenttta sino a che i frammenti ab· hiano preso tra loro tali aderenze, che non vi ::.ia [JÌÙ pertcolo di All ora perman t•nte potrà sos tituirt' c011 il semplice apparecchio contcntho. Per fare l' estensione permanente in queste fl'auure si è ::;ernpre all'apparecchio a tld \'olkruann, 'pedalrn<>ntt' adatto. poichè. con\·enientemente dispo-ta la gamoa nel semicanale. si può fare a meno di ogni altro mezzo contentivo: anzi l'apparecchio. tolta l'estensione, ::;i pot•·el.lb& in sit o alla com pleta non vi foss e l'inconveniente che il paziente non può con e.:;,;o alzarsi da letto. Quindi ordinariawente, dopo In terzo mana, l'apparecchio del Yol"-mano veniva sos tituito dal solito fatto con stecche di rartone e bende di garza inamidate.

E l'esi to fu huonis<;imo in lulli i casi, poichè non r ima:,;e

111 U'\ TII IEN'i!U Ol S E I\\ !Z IO CHllll'IH.lCO EU.: ni• acrorwunento, nè deformitil. rtt' deviazione n !t-una del ftiE>d e. e i poterono J'Ìpl endere se rvizio nel proprio eorpo. si deve fare ec•'ezione il .\o lrlnto t/t'l 1'eq!J i lll wto cnrallaia r. E (10°) IJ . ./. F.. nel qualt> ni• colla narco,:;i cloroformica. nè coll'estensio ne gradunle c progrespotuto vin cere lo in avanti del fram mento inferiore. che si c tagliente .:;olio la cute. fu deciso, dietro parere del si:.:nor direttnre dell'ocav. Calefli, di per intanto o.mi atto operativo. A\ venuta la consolidazione clelia fntLura. per rimediare alla deformita rimasta con pericolo di ulcerazione della r.ute, si pro cedette a lla resezione delle sporgenze ossee c dt>lla massa di callo esuberante; ma hencht· :;i otten esse una rego lare e solida cicatrice, rimase un accorciamento di ci rea tre ce nti metri dell'arto, che reso necesl'ario Il provvedimento del passaggio del so ldato nel co rpo dei HLerani.

!/) lltre fratture. 3 di cos tole; :1 di metatar"i e :1 di met.acarpi. T ra queste ultime merita di e:.se1 e menzionato il raso di un .wf,lat" ./t'l 11• H. curallt•rin (2•) nel qu ale . stante il forte accavallamento dei frammenti, per ovviare alla form nzion e d i nn callo deforme che avreube hil ute n te in caglia ta la funzion e tlell<l mano, si dovette ricorrere permanente, mediante la 'luale si ottenne una pe r feua guar igio nc.

" i euhc pure un caso di franura della bnse del cmnio con con teu1poranea frallura del mascellare inferiore, del bordo ah enlare super io re, dell'oleaano destro, dell'avambraccio si nistro o del femore dello s tesso lato per cat luta dall'altezza di o met ri. occorso nel C. A. so\l'acitato .

La frattura della uase de l era n io era .evidentissima, oltrecht'• per la per di ta di sangue e di liqnido cefalo-spinale dallo oreccille e ua( 1\,ISO, per un'estesissima infiltrai'.ione :-andella pelle de l rapo e del collu. da rendere deforme l'a spello Ilei paziente. per le suggel1.1zion i cIelle pal pehre e clelia congiuntiva bul1,;1re e per l'csoftHlmo doppio. \i l'l'a pure paralisi faccialt' di destra. t:iò uon osta n te. hencht• il ferito sia stato per una ...t>llim;w·1 t:ouwtoso. non ehhe che una friJ!Jrile, e tolle le frnll ure. compresa qnelln del nHtscrllal'e inferiore pe1· la quali' ,j rit'Ohe alla sutnra o,.,.ea. guanronu per modo. che 11 C. \. poLm. dopo la licenza :,;traordina1 ·i;1 di <'Onvale,;renza riprendere sen iziu. fo'ailt ' . - Pl't>llletlo un renno 'omrnar10 c1rcn la pratira dell'anti:.cplli se..:nita: lfnl,•ria[, di llledicullll'/1. - Si sono sempre adoperati la ed il c·otonc ul1·ofìlo giit «(Uttli vengono dalla farmacia ··entrale mliiLare. Soltanto nell'nlllllln anno de l Lriennio si •.. potuto disporre di una sterilizzatrico Ber).!tlllnn. alla l(ll:tlc si ricorreva c(tutndo ;;i do\ eva essere a.;,olutamente sicuri contro ogni possthile infez 1one. s11 t11 =ioni - Erano le solite: •;io i• soluzione fen i•' a al t e :) p. l 00: ,.olulione di .;uhlimato all' l t>'/. p. l 000: e soluzi onr borica nl .;. p. 100. n19 i!t{t•:; 1111 u· tf,•ltt· 1/IIOll de'l t•ltirurylti t•d ques to scopo ì• c·ostrutlo nella nuova sala o.peraz JoJH dell o;;peònlc> un appare<'t'hiO a che 10 20 lllli\Ult funzJOoa in modo eia somministrare a\·.qun ealcln. n. qualunque tem· peratu•·a, per tutto il tempo c·he ;;j ùc:;idern. uscito :W aprile I X \1 con la perfetta tunz10nallta 1!ell n mnno e delle dita. da poter riprenderP servizio. dopo un mese d1 licenza di ·enza. l , l. l' rt'ft t' (' f' - /'!•t·ito d' arn111 do Jllmtu e ll la7'1 W l l l r. t11 y l io molt11 { 11 uya ,.tf tll'ltlllinnta ltlllrt Tl'!l.iow in!JI 1 Ìnol•· c l r ,ç f i'Cl. all'interno t\ 2 ceJillmetn 1r1 della -pina iliaca penetrante per la lunghezza di 11. centimetri n<'lla rossa 1\taca nterna. tra lo ,;pessorc tlt>ll e mu.;rolari. al di dit!tro del fa;;cio nerveo-vas••o lare . .

La farmacia ùt•ll' o::; pedale prepann.a la garza all'iodoformio, secondo la formula del )l ikulicz.

Le beude di fine nHL resistente tessuto di colone. dopo nsate, erano mantenute nella soluzione acida di snhlimato al p. l 000. sino a che veni \'ano con:;egnate al hurato ; d1 ritorno, primn di adoperarle, s1 sterilizzavano nella stufa.

1fataiall' di Nlllt(l'a. -La seta pi'O'·eniente dalla farmaeia centrale era ancora "olta per rolta nell'appare,·cliio del Bergmann. oppure falla bollire.

Tt,fli a rlrmaggio. - Benchè oramai non più u,ati. dopo una dilige n te lavatura s i ster il izzava no anch'essi. prima di eonserrarli nella -.oluzione fenica al :) p. l 00.

Ili l' 'i T RIENI\10 Ili -.ER\ lZIO CH!Rl RtaCO ECC.

J)isin/'' =io w• d•·yli istnunt'tlli. Si f;lce' a mettendol1 a bollire nell a ::.olnzione th carbonato di sotla all' l p. 100 c solnzi,>n el'enica e' . p. 1011 a parti uguali.

11) f 1 • 1·it•· tf'nrmtt dn tnylio. - Fnrono ma solo due meritano ILO •·enno.

Tmmll' S. 11. fil' f'antc'l'ia. - f.'1•rita tli scia/JCIII/. allo 11nt 1110 t( 1·lln mmu1 con recisio ne conìpleta d.i ?are cc lu dei 1endin1 !les;:;un, dell'arcata palma re 'uperhwlle ed ampia aprrtura delle anieolazioui earpo-ca1·pea_e l'atlioc·arpea . .\ llaeciatura in dr\le arterie. de• tend1n1 e dell e parli molli superlkiali t' profonde. Entrai?

La fPritn. giudicata all'allo !'\Uperlida lc, v1ene rnodlcnla fu on dell'ospedale. ma dopn pochi giorni !nso,·gnno nwni molto acuti di 1111 i'Hcesso prol'ondo so t lo aponeurot wo

331. OSSER\'AZlONl E NOTK della fossa il iaea. l nrisione al disopra dell'arcata del Poparzio. di!ìinfezione e drenaggio. Continuando il processo di suppurazione, si dilata l' incisione, e, spaccata :!mpiamenle l'aponeurosi iliaca. sttcca il muscolo che ricopre In fossa e si raschia un' ampia ca' ità ascess uale. formatasi al di,ouo del periostio, co n c'Arie su perficiale dell'osso: tamponamento con nl iodoformio. Cruat'il!!one senza alcun disturbo apprezzahile. Entrato 30 gennaio 18\)t: to 1• marzo 180?. l1) Ferili' tari'I'II-COlttuse t' f'eritr ]11'1' strappamruto. - c) Ferite f!t'l' fll'ma rlrt (noco . - Tra lascio <[UPIIe do\ nte a colpi ùt reruher a scopo di suicidio. poil'hi· es:'endo l-late tullo da morte quasi imrne.liata. uon hattuo prt•sentalo alcuu inleres:.e spec iale sia dal l:tto cliagnustko !'ltc tcrapenliro, come n on jJutevanu fornirt! dei dati prati,·i per lo stu<lio dell'azione de1 pirroli proiellilt sul c·urJHI umano.

J) eJle primo hanno soltanto qualche f,ttlO de;:no di nota quelle che han dato di carie o di necro::.i. di cui si fal'it parola più tardt.

Le ferite per :.trappamento sono occorse tulle nelle dita del!e ma ni. il più delle \'O ile per ruor3icature di cavallo. Jn selle d i que:;ti feriti i• :;Lato necessario di ricorrere alla dt"articolazio ne o falaugo-melacarpen. rna in la mutilazione fu tale, da costiturre motivo di inabilitit al seniziu militare.

Ri<'orderò tuttavia il ca•o di un sott'ufli r ialr di r.naller in , in cui il proiettile di un revoll'f•r di or,Jinauza penf•trtto al dholto dell'otta•.a costola di ,inistra, all'esterno della linea marumillare, era dalla al drsollo della ,pnHI cl1•lla scapola. La in pochi -:enta akuna cornplit·anza.

Invece c nbhastanza interes5antc il caso seguente di ferita da alla fac1:ia per il felice esito a\ uto:

11 te Y. G. d,•/rt'!JY i uJmto ctrl iglil'ria da montayna. la dd 28 l 9?. a scopo di suicidio. ::.i sparava un colp o di mos('heuo al rapo. appoggia ndo l'orifizio della canna con tro il mento. c una ferita con esportazil'llè del mento. ossa e parti molli, d1 tutto illabhro inferiore e del piano della c<n·itit boccale. L' aspdl<> del feril O è O!'l'tbile. per una uret•.cia mantenutu divaricala dalle due porzioni rimaste 1lel wferion·, che permette di le fauci. La lingua, mancando auacchi anteriori. ì· stirata in arldieu·o e (lpplicata co ntro la parete po steriore ùel faringe. da rendere stentata la respirazion e. Le poche parti molli rima:-te son() fra:-taj!liate. a bran delli e annerite per una larl!a e!\len,ione

Si prati ra prima di tnllo la '>utura con filo tot'tallico due framm enti del mascellare inferiore, i quali a :;tento po:.ono portarsi a contatto. mancando tolta la port.ione dell'osso corrispondente ai denti inci:-ivi. ai due ,·aniui e al 1° molare di sinistra; con le parti molli della re).(ionc sopraioidea e la della !iuperficie inferwre della lingua ricostitui,-ce il pa\'imento della c:.n ila horcale: infin e :-i fa la plastica d t tullo il labht'O inferiore 'oi procesi!i combin ali di Trendelenbur:,: e di Zei!;. La lin gua Ì' fermata con punti d1 alla pelle del collo. ostante le condizioni delle parti molli, il prodi mortilicazione di tutti questi lembi fillimitati.;simo e la l!lt:II'Ì !.done enne in capo a un e mezzo. Ma llen chi• !ii fossero mantenuti i punti della metai!1Ca per circa yenti giorni. non an·enne la ,aldatura dei due fr ammenti del rna'>cellare: e que·to anzi fu nn bene. poichè in tal modo si è resa possibile l'apertura della hoccrt. c1ò che non sarebbe st ato tfnalor·;t il ma:-l' ellare fo;:,se •·ima,qo tullo di un pezzo. li paz1 ente venne pro n is to di un apparet·chio di protesi dentaria as,;aì ben fall o, tanto da •·ie,;cìrJ.!Ii possibili:' la caz iooe. An t'l1c la loquela ù rimasta ahllaStanza lil•er·u e ìutelli!.!ihile; vis;ltile la deformitit snp l';l l Utto per la totale manca nza del mento. d) F a il t• complirrllt' tt frnllln'tl.- Le piu importanti sono sta te le segnanti:

Cn altro ca:)o di ferita d'ar ma tla fnoco i· stato ttuello tlcl Sll[dato T . •l. del /'t'!J!Jimmtu rorallain r. E. ( I O" ), il quale pP r scoppio di un fu ci le da eacl'ia ri pol'tava una !!l'ave IPsione della man o si ni s tra, rhe r ese la disart1co · fazione di parecchie dita e l'c;;p(lJ'lazione a. un intero m<'Lacarp eo. fl ferito venne natur nl mentr inviato in tongedo di riforma.

.'iold11to 1° !JimÌII L. t . Jt'ratlllm dt•lt'e.stremitcì infi'l'iurr dl'lt'onii1'0 'ìinistro (epirmllltlica) /t'l'ila cun t11 sa "" "fl''r111/'fl dl'll' n rticiJla ::ùme. \l rò icrlZio ne occi usi va con cotoue idrofi lo e a J.tumito flesso n l t O r he si in :-.ito fio o a g uarig tone. form ata un a cro.:ta dtf> rhiudeva la ferita.

L'indiridno rt>casi in seguito alla t'ora termnle di ,\ t·q ui . dopo la tjll:'tle pnò riprend ere serviz io n el suo rorp<•· Entrato l'ehhrnio t :.?8 apt·ile anno.

Tent•n te /"l'ali ca rabinil' ri R. C. Frnll u r a t•spostn tf,•[/tl ytWiua tlt>stt·a al tt'J':;o inji'l'tllrt.: . .\l momento tlell'ingre-,;u del ferito nell ' ospedale >i i• una l'l' '"'a che ot·rh•ù•· la ferita. Sì app lica un sempli ce appnrrcrhio fli po,;izionr. ll opo :; giun11. e:;send o com p.1rsa una r nrroll:l pnru leoln

..d di so llo rlella cros ta. sì praliea una larga •· 'i tllsinfel ln la eav iti1 dell'asee.;so t·.omunir:Jlll•· fra1l11nt

Ul UX 'li\I&NNIO 01 -;EIIVIZIO CJJIIIUHGICO ECC. 331

w n soluzi one Ili cloruro tli zin co a l1'8 p. 100 : inùi bentlnggio c:on s tecche tl i ca rtone e bende innm.date, cho si tinest ra per rinn uvan• ogni otto la raptda o co mple ta. L'ufficia le può ritornare al se rv1zt o, dupo una licen1.a di co nvalesce nza dì due mesi.

Guanlia di finnn:;a S. n. Fralllt1'CL cumminutil'lt tlt•l sacro rn n am pia ferit a lacero-cont usa della re gione glutea a tullo spessore dell e parti musco lari. per urto ricevuto dal ripul sort! tli una lo comotiva in movimento. La ferita era stata riun ita t·on tJnalche punlv di sutura eulau en. Seo lo pnrul ento dalla ferita. divari cala3i in varii punu . Febbre La les ion e ùuta da G

Si dilata ampìamentB la ferita e st diva r ica con uncini; atlraYcrso ati un a larga lace razione de ll' apon eurosi tl'in se rziu ne 1lel sacro-lomba re ai prucessì s pinos i del sacro ai pt•ne tra in un'ampia n Hità, ripiena di su ppurazion e e 1l i aclnlJ.!f.(C ancora aderenti rtlle partì molli, che si ri muoYono t•olle pin ze a seq uestro; ind i coll'el evatore si s tacca il tess uto fibro so dl e fa tla pe rios ti o alla su perf ieie interna del liat·ro. .-i re ciLlo no le in ser zio ni al cocc ige, rlte vien r E'"trallo co lle pinze, co mpl etamente staccato dal :mrro. I nfine r eseca la porz io ne libera di I(UOst'osso a livello tlelln sinlisi sacro-iliaca, reci,lendo coll e t'o11Jici di Lystun le lamellE' ossee ell e an co ra lo tt·alleu).!Ono. Il retto ·• ppal'l' allo al fomlo de l la lm•i·t·ia. W chfl si la ripiegalura pe r itunealt•. Si e,;pnrtano r.olle forll1ci l Ull•• Il• parLi 11wt·ti1ic;lie. s i cru<•utano i margini tlella fent a e "i fa c,,l t'a tegnt una tlllige nte :. utu m pntfnntla. o quintli rulla seta la r utan ea.

Continu a per due L! Ìorni la fehhre , Soltanto

11 pruno gwrno tlelt'operaziou«· :-.i tlo' uto t'att'le r izzarc I'Jnfl'rnt tJ: lt• funzioni tlell'alvu sì sono -:emp• e •·ornpiute nor- malmente. Il di ripar..J.ione e rìi cicatnzzazio ue della ferita e c·umpleto in capo a due mesi. I l magg1or incomodo rlle per::.iste è l'impossibiliti! per il ferito di restar seduto, appoggia ndo:'i sulle naltche. rara!Jinù re Il. r;, Orar1• disto1'sionr del piedr .vinistro ro 11 distacco 1/i>l mallrolo t':>tenw per ....trappammw dtl lt'!Jflment 11 lat•·mll', e lacerazione delle parti molli, comprc,e la gua ma delte nù1ne drl t,ihialr po::.Leri ore e la capsu la articolare.

Sutura .1 strat1 di tutte le pa1 ti molli re cise e immuhil iua· zione d el piede iu un semicannle interrollo :d livello uellu feritu, su cui , dopo la meùirazione. si applica la \'esrira d1 ghiaccio: al 11 uarto giorno bendaggio gessoto fen('::.lrato.

Gual'igiono per prima, ma rimane una notevole rigitllta dell'anico lazio ne, che gradatamentè si vince col massaggio c co lla idroterapia. Dopo quattro mesi di degenza, recasi in licenza di conl'a lescenza e fjuindi alla cura termale io .\.equi: compita la quale, egli può riprendere se r vizio nel proprio corpo.

DI Ui'i n1 SERVIZIO CHIRUIIl.tCO KCt.:. :139 i impon entissimi. Queste fo rm e di fl emmoni 'irulenti si 'SODO presentati di prefe renza durante l' inv('rno, io seguito a ge1 on1 infiammati ed ulcerati, cit·costanza CJ UI'sta che si potrehhe forse collegare colla preesiste nte ipt'remia ed inlìltrazi(J ne e1lematosa del tessuto cellulare souocutaneo. per le quali i troverebbero un più facile mezzo tli sviluppo e !11 diffusione ono state mollissime ed banno dato il rontin- no gente dei malati ùi chirurgia nel triennio, in relazi one col fallo della ft'NJUtwza nei soldati d1 lesioni cutanee e tlelle muco:-;e che es,i trascurano, e le quali costituiscono la via d'ingres so ai germi d'infezione.

Per la cura. proscritti intier 1mente i cataplasmi emoll ien ti. si è sempre ricorso all'applicazione dcll'imparco al e quindi alle larghe e adatte incis1oni appena vi 'iualche segno della suppurazione. oppure falle a scopo sllr igliativo. o per togliere l'eccessiva tensio ne della parte.

JuflantmM•Ionl aeut e della d e l tess uto ee llular e c d e ll e llura U e br .

Fu rono osserva te tutte le forme. dai semplici funwcoli ni llemm oni secuiri piu gravi e diffusi, con di.>truzioni vastissim e clnlla pe ll e o dello a ltre rarti mo lli e con fl'nom cni 1-(0- n ' drl cullo. - Sono statr tulli ad inliammazioui acute suppurale delle ghiandole linfa.ticlte, per mfezionc llltr·aver·so la via dei vasi li nfalici dagli organi o dai lessn li vicini. Tra lascio di accennare gl i ascessi superficia li. perTIII" no n ha nno offerto alcun l'allo di nota.

4J uanlo all'azione dell'impacco al valgono le stesse considemzioni l'atte a proposito di questo mezzo ontill ugisti co nella cura delle dis torsio ni artico lari. tantochè si è molte volte osservata la retrocessione e In ri5oluzione del processo infìnmm\ltorio senza l'esito dì suppnrazionc. Dopo tutto, i• certo, che l'impacco al suhlimato p1·oduce eiTetti assai piil pronti ed efficaci del caldo umido mantenuto dai calapla -;mi. senza averne gl'i nconYenienti eù i per1coli. On ando ve ne fu l'indicazione, si ricorse pure nll'uso del m 1nten uto sulla parte colla di ghia ccio; op· p ure all'imm er.;ione nel bagno tiepido, .;;e non vi era alt ro mell.o d1 calmare i dolori.

\ !l'occ orre nza . le incisioni erano segui te dal rascbiamen to de lla cavità dell'ascesso col cucchiaio di \'olkmann e dall'esci"sion e delle sue pareti colle pinze a de nti e le forbici cur ve. l tubi a dre naggi negli ulti mi tempi ven nero complet;lmente sostituiti da strisce di mussola, che atlraver:mvnno la cav itil dell'ascesso e si lasci avan o spo rgere al di fuori ddl 'ineisione: oppu re dal tampo namo nto con garza all'iodoformio dell'intera caYitù, se questa era mollo ampia.

Ln sut ur·a fu pratica ta in quei casi in cui fn di asportare tu tti i tessuti non più \'itali e di fare sima disinfezione, purchè l'infiltrazione delle parti no n fo sse tale da far apparire as ·olutamente impo,.siLil e una r iunione pPr pr·ima; e tluesta si potè ottenere in flemmoni anrhe esre,.i e profondi e in qurlli delf'a, r ella.

Flemmo1li ed aw•ssi npartiti secondo le direr:;, . dr l corpo.

Degli profo ndi piil gravi ed importanti -;i sono servali i M'g uenli: l 0 : 18 nf'lln rap.mln t/ella gluandola souomascl'/lart· !lipe ndenti lllllr da carie dnntariu. l)uesti caraltPriuati da una rapidi.;$ima infillrazione llogistiea di tutto il cullo. sono spectalmente pericolosi per la tumefazione che dà f:wilmentP all'edema della glouirlr. ?: rJU 11 li di pi'Onedere •d più pt'e3LO alla loro apertura. 1fUaniiiO!fUt' mai SUCceda eli avret•tirne la Outtnaz ione. f. ' int· isio ne di asl'essi i• stata praticata, ùi regola !!enerale. lo dell'ingresso degli ammalati uell'ospedalr: -.e non 'i era un punto pilt sporgente. st cirl'oscriveva la po>-iZHHlf' della glriandola :;ottomascellare ed in si impiantava ti hi,;tori . D'ord inario però la suppurazionr era molto profonda per l'i nfiltrazione di tutti i tessu ti circnmambienti. ed :dlora s'incideva per una certa e:;tens ione col hi<;lori, e poi si pe netrava uella cavità dell'ascesso colla pnnta si wuo mai ossPrvati, nonostante la fortis sim.1 distension e infiammatoria. quei diffusi proces,i di necro,.,i della pelle c tlegli alt ri te:;suLi. forse per la natura dell'infezione e per il pronto intervento dell'arte. . . ha tli moslrato la presenza di nn pic1·nlo non piu gros.;o di una nocci uola, nella capsula dell'a .glllnndola soltomascellare: e di grossissime flittenule l'lptene dt siero . che occludevano completame n te la gloLLide. rfrllo sprz:io connl'ltiralt· eire ci1·condn il fa scio nt•rt>l'o-vaw·olan•. - Anche quesli ascessi. sempre grav i, oltrechù per la mi naccia. di soffocaz ione per la d ell 'emig razione de l pus nel torace, so no stati apert r assa1 presto, con un'i ncisio ne luogo il margine esterno det muscolo sterno-mastoideo e controincisione sulla sonda nel pu n to più decline ver5a la linea mediana; pr.ltit·ando l<t prima incisione in allo diet r o il muscolo. non vi è po•riNJ!o di ferire i ,·asi del collo. r n caso di eJuesti ac:cessi lungo il fascio nen-ro-muc:colar·e del collo fu seguito da morte. non giit per g! i e;; ili o le complicazioni della malattia, ma per· la preesistenza di un 'endocar·clite ulcerativa. come ha dimostrato l'autop"'a. pure un caso di ascesso profondo dPI ··olio per strumite suppurata acuta, da m un wn,alt?di ileo-tifo. b) dell' asct!lla. - Ro no i\ la ti an ch'essi a!' sai numerosi: gli uni superficiali conseguenza di linfangite del braccio, gli alt r·i profo ndi pet· suppurazio ne dei gang li tinfatir'i c.he sulla pnrNr interna dell'ascella. l n que>ti asce,;si

-eb iusa delle pinze del Pean; la quantitil di $Uppurazione r iscon t ra ta no n è mai stat1. in generale, magl!iore del conteDo to d 'un cucchiaio da minestra.

Pra ticata l'incisione, sopravveniva subito un mJgltora · mento sensiLile tanto nei fenomeni local i che nei genera.lr, e la " Uar·1,ioo e nou si è mai fatta allendere olt re il quindi1·e- , "" , simo giorno.

Si è però a,·uto un esito iurau,to, che a il peri co lo di questa maluuia o l'urgenza Ù1 tnter·vonu·e al P''' presto.

Solrl. 1• comp. operai d'n:rtigtùrin a. n. - Entra nell'ospedale la sera dell'8 febbraio. L'indomani, l'amm alato gra•i nù il minimo d1 suppu razrone, si fa l'impacco al snblimalo e attende il giorno SE'guenle per incidere l'ascesso. Alle 8' , della sera di questo giorno il mala to va alla latrina. es ponendosi all'aria fredda e qumd1 rito r na in lelto. Oopo mezz'ora il compagno del letto ' 'ici on. sentendo! o rantolare. eh in ma l'infet·miet e di guardia, che lfl t ro,·a agonizzante. se nza neppure giungere in tempo di U\verti re Il rneùi co .

In alcuni si i• tronllo che erasi S\ iluppato nell' inter·no della guaina del muscolo la quale si dov uta largamente spaccare, dopo avere il muscolo dalle sue adere nze laterali ed aver·lo "POSt.uo all' iofuol'Ì.

Soldato P. lf. carnlleritt S. A. - \rene d 7 marzo 1892 trasferito nel reparto chirurgico: presenta un tumore molle ma non fluttuante, caldo. dolenLissimo sulla r·egione mediana del rollo al disotto dE-l la cnrtilagine tiroide. Si fa un' inci ... ione laterale di cinque centimetri; divisi eo li e for·hici gli strati aponeurotici-muscolari ,j meltfl allo scoperto il lobo destro della ghia ndola tiroide. e nrl punto più mollo e prominente della tnmr>fazionr im· piauta i l histo r·i. esce gran quantità di pus t'On poca einormgia: raschiamento della cavitìt r:ol currbiaw e drenaggio con mussola iodo for mica. Dopo quauordici giorni. gua1·ito l'ascesso, l'ammalato ritorna nel riparto: medico.

:l uppu razione ri.,aliva molte volle in nlto, al disollo ùel gra nele pettorale, :.i no nella fossa solloclavicolare, •la re n· 11uivi necessaria una controincisione. per svuotare e raschi nre completamente r) llt'll1• flal'eli 1lddo111inali (retroperituneuli). l t{rllu ischio-rettale sinistro.

Come giit si è accennato. in pnrec-1hi ùi essi si ollenne la ;;:uari;:iono per prima, n unendo per mezzo di ponti d i sutura il marg ine libero tiPI gmnde petlorale con glr !l.Lrati apo neurotici del piano tlell'asrella . .:-iaturalmenle o:i nvl'nt cura di faro prima una completa riplllitura della caYita. espurtao tlo tutti i cletriti eli ghiandola e i ùrandrlli di lt•s,ulo r.onn r>ttivo mortificati.

2 casi d t [l(ll'mtt'(ritit:i: uno •Tonico nel soldato R. V. del i l" reygimmto jimlerin, giit svuotato due volte con l'aspi razione e riprollollo'ii a1·cornpagnato da feLl1re o:elli•':L l'al t ro aculo nel :\O idalo n. P. del 62n fanteria; curali con inrisione lnn)!o il margine latPrale del muscolo sacro-lombare, della cavitit. disinfezione r·olla di cloruro di zinco al 8 p. l 00 r tnmponamenlo con garza al io1loformio. Entrambi guarili nm licenza di convaiP scenza.

• :1 della fossa ilwcn: due da peritifiite Pd uno consecutivo a ro nt usione ùell'aeldome tla calcio del cavallo, curati colla ior isione al disopra dell'arcata rrurale, e lamponamento 01tc ed uno, giit soceomhera in eli una entPrite acuta !'Opt'::tHenura in a gnwe indigestione.

1/) dellt• estrnnitiÌ. - Le forme più gravi appartengono a quri prot·essi fll'mmon•lsi diffu.;i, virulenti, accennati in pr·incipio del capitolo, caratterizzati da e!lem<t di tutto l'arto l 'lfiTE e da es-;u datl difterir.i infillrati nel connettiVO sollocut.tneo : accompa!.!nati da fenomeni generali e rh e 10 hreve conducevano alla mortificazione , e, prr rosi dire. allo sfacelo eli estesi tralli rli cute e dei tessuti :;oltostanti. In questi flemmoni il pus mramento "i raccoglieva in a..,re!>si. ma si nelle maglie del r.onnettiro sottocutaneo e per lJUesto tramitn rapidamente invarlHa tull o l'arto. fl proee,.;o di guarigione i• mnlto lento: e... 1t1 rirhieser·o, nella massima parte dei rasi. il congedamento dell' individuo per rimando.

Tali S!'r<ni flemmoni. in numero ili 5etle, ,j :->Yilupparono. ,·ome già si c in seg uito a geloni Infiammati e ulceraLi. E;;sendo stato pol'sihile di f;u·e t'ol !JII' di due d1 Ps,.i delle roltnrc, si ottennero rlelle rolon1e caratteris ti che del vibrione liE:'tlico di Pa steu r. confermai<' pc11 d•ll lu esame· 111 icroscopico.

La t'UI'a ha consi,tito e:.senzialmrntc• nell' 1mpacco al ,uhlirnat o o nelle larghe e profonde i1wisioni (oncotomie'. o;etlull'asporta?.ione col cncchia1o di \'olkrnann e t'olle forbic1 dei branrlf'lll di tessuti necrosati e degli essudati dif1orici. Le irTiga7.io ni di so lui\Ìoni antisettiche, spinte al disolto Mi vasti :;collamenll dPIIa cute per rimuovere il ptt' ehe >i (; spar:.o . rrescono in questi flPmm oni perchè il liquido, r,he s' inlillra nel tessu to co nn ettivo èlllrora sano, trascina con :;,, i 111icro organismi dell' infezrone 1 quali snluppano in altri punti la malauia. Quin di il pus 'sr dere rimuovere o comprimendo modr•·atamenLe la parte. per farlo <>ino a li,·ello delle inr1sioni l!ia falle. op; orr praticandone delle nuore. Il dreoa:,rgio, non essendo,•i una vera ra cco lta di pu ,;, ha funr. io n:1t o poro.

Paler l'cri. -S ono stati numero;.i:;:;Jmi e la mag2ior parte peritendinosi o periostei; in alcun i casi si ò la

01 t:'! 11\IENNIO OI Sl!ll\JZ10 l lllllUIIGICO El ;(; form a :;ett ica, con ùilfusiouc, per la \Ìa dei tendini, alla palma della mano e all'a\ arnhr.tcci.o.. . . . . . . .

Quautunquc a prevenire i rap1d1ssrm1 esrLI d1 oerro s1 sr ares:,e rura ùi ricorrere alle precoci e profunde incisioni. tuttavia essi f,lronu a,-s ,j freqnent1. forse prrchè gl'indivi J ui l-tittn"evano all'o:;pedalo quanùu giil erano formali. l'} • Ouinùi in 1 rasi si doretLe ricorrere alla demoliZione 11 totalf' deiJP tlilll colle falango fal an gee e falangu metac:\rpee, que:;te talvolta dalla dPcapitazione del corrispondente metncarpo.

Iii

luO amn•azloul eronlebe delle •hlaudol e llnflltl eh c : Llufoade oltl e Uofoadeoeml * '"•orolari o tubercolari .

Come si può facilmente immaginare, furono le manifes tazioni piu numerose di tubercolo;;i locale osservate nel tr ie nnio, avendo oltrepas:;ato il centinaio. Non ho tenuto conto eli tulli i c:.ui. poichè taluni giunsero all'ospedale in alles,t della e ffettuazione di disposizioni gia ·adollate; altri :;i presentarono in co ndizi oni t.tli da doverle prendere immediatamente: e qualcuno "i rilintò ai as:;ogetta rsi al trattamento curativo di cui io voleva e:;perimentare l' effiracia in confronto di aiLri metorli. Ad ogni modo, il rend iconto che qui riporto rrguarda 85 ca:;i bene accertali d i luhercolo5i ghiandola re.

Ho creduto op ponu no di mantenere >eparate le due denominazioni di linju-adrniti e linfiJ-n.de1tCimi non solo in relazione alle due forme. che ordina r iamente :;i distinguonll. eli t ubercolosi ghiandolare. ma anrhe al tempo più opportuno

OS..,ERVAZI0:'\1 E NOTE

pe r l' interven to ch irurgico. Tan to ne ll e prime elle nelle set·onde ,..;i tratta òi nua cro nica iperplnsia infiammatoria delle ghinndole, dovuta a penetrazione di bacilli tubercolari per la \'Ìa dei va;,i linfnti•·i: ma, mentrE' in quelle rapidamente la caseificazione e il rammollimer.to di vari pn nti del tessuto g hiando l:we. che poi. conflttcndo. danno luogo alla rormaziont' di ascessi con t loro esiti con,ecutiri . in q uesti il proces so c.>nsiste piull1Ho in nna iperpla=-ia indurativa clelia ghi;wdola la quale. rint·l11usa nella sua rima ne ptw lungo tempo imntubile e sla?.ionarin. È q uesta forma di tumori od ingrossamenti gltiantlolari (cile si sviluppano di preferenza al collo e raramente all' Jllguine e all'ascella. tjU:tsi senza tt·accia d1 reazione locale. di forma o'·oiclale, scorTe' oli sotto la cute o spoiaahili ;li d isollo ùelle masse musco lari) che io ho in teso di designa re col nome di linfomi o di li nfo-adenomi scrorolari o tubercol:m, guendoli dalle linfo-adeniti a motivo del loro cln·erso prore:;so di e' oluziooe. che, a mio parere. devr far vari ,1re l'indicazione curativa.

\"n cla se, che questi linfomi o linru-adeoomi scrofolari o iullet·rolari devono disting uere da quei tumori ghiannolari. t•o·tituiti ùa tessuto adP.noiòeo, di rui le cause. i sintomi. il tleeorso c il pronostiro so no essenzin lme ute diversi. Di tJUesti ade nomi, tJUell i di nat ura ben igua si posso no con::.ideraro •·ome l'espressione di una minore resistenza dei te:;snti. •·orupatibile cnn uno stato di salute anche ercelleote. Pia di cui estirpa?.ione conduce nella maggior parte dei ad una gua rigio ne rad icale. Ma questi linfo-aòe nom i be nigni sono r-at·issimi nei soldati, in quanto clte sono più propri dell'eti1 atlnlta e clelia vecch iaia.

l) uanlo alla na t ura tubercolare di queste due forme di cronica infiammazio ne de l sistema ghiandolare linfatico. dalr

JZ10 CJHI\UitlòtCO ECC. t il turo modo di e 1 t'i\rcl tteri macroscopici e. più clte tutto, t'a mbiente in cui vivono i soldati, non (• difficile di sta· hilirl n. Certo. a darle tlllta r c,auezza posstl11le dovrebbero andt e la pre:,enza o l'assenza del harillo tul•err.olare, ovvero giJ e..;perimPllli di inoculazione rhe io non ho aruto mezzo di praticare, ma cho tl'ora in avanti, colla ii'>ti · tu zi one dei !!ahinetli hacleriologid. saranno anche possibili ospedali mil itari. )l a pur troppo l'e... perienza lta dunoche queste tnanife.;tn;.ioni ù• tul,.•r.:olos.J localizzata alle ghi andole del collo. dell'inguine e dell'a:'ce lla sono frettnentissime nei ed io ho avuto cura ùi tul! i i casi io cui la diagnosi mi pan·e dulll.lla.

U'i DI l•: neppure ho tentato l'ignipuntnrn, della quale ha avuto taluni l11·i llanti risultati il co llega cap itano medico Oe Fal co. per·chi'•. premendomi di ra ccorrliere il maartior num ero di • • " I'>Cl cast per l'll'll\'are una statis ti ca di qualche valo1·e, mi mancò il te mpo tli fare delle pro,·e di confro nto. lfo quindi riror.;o in tutti i casi all'esti rp azione de1 gan;di alterati e degenerati. sempre quando le condizioni genera li òel paziente, i slatìci f,t,·orevoli da parte del polmone e la compartecipa1.io ne al processo di un numero non troppo grande di ghianllole, lanto da rie<:circ impossihile o rer que:Ho motivo, o per la loro pnsizione, rli estirparle tutte. mi ofTI'ivano le llHtggiori probabilitil di nn buon esito, immediato e mi g •t ranti\'n no meglio dalle recidive.

Ho poi adoper.•to inddTerentemenle le parule di linfomi c linfu-adeniti t11lwl'culari 11 sc1'ofolai'Ì, poichè non 'i (} tnit ùu huio, in seg uilo <:pecialmente ai lavori di YirciJO\\ e di Sdt il p pel circa le tuLercolari primitive dei :.:angli liofalici e alla scopert·1 di Kocb •lei hacillo caralleristir o nelle cellule giganti dei medesimi, che queste due ùeuomin.lzioni si equivalgono.

Come arrit lante volte rilevato dtiullllllf' ha ptatica degli ospedal i militari. h' adeniti e i lioiomi tuhcrcolari poco gio'am eo to ritraggono dalla semp!ice cura medica che VI si può L.t'l' ; la medicazione generale, l'ali mentazione t.bllondaute. i riv nl ·ivi c i ri..,olventi cutanei non danno per lo piil huoni +'!Te lti. se non coadiu vati dal in p1ena aria e. più che tutto, dall'influenza dell'aria e dei hagn1 marini. f)uesti au11n alati sono co,-i obbligati ad uua lunga permanenw ospeda li, prima che possano approfìttarc di ,ruei validi !:iUSl'id i Lerapeuti ci. con rapido e pro;!ressiro deperimento nella custt luzione e con pericolo elle l'alfezione lurate si dilfond:t ad o1·gani e piì1 importanti, piit di guar igione.

Oggidi qu1ndi, ' a sem pre plù guadagnaorlo terr·eno la cura rhirurgica di queste malattie delle ghiandole linfatiche. che consiste o nella iniezione P<lr<'nchimato·a di soslanze d 1,. ne f:H·oriscono la fusione e f'as,;oruimeuto. mentre a,!.!i:.r'o;;o rontro fa causa specifica cioè il bacillo tubercolare: oppure nPJI'C'.;tirpazione. per lfllanto è pO>'Sibife. completa e rarficale tle/le ;!fliandole stesse.

Jo uon ho mai .;perimenlato il primo di due metotli di cur·a, non i. a mia cono:;r.enza, statistir·he 1·he ri,;ultali altha:-tanza e sicuri: e trercht•, a confe:;:. Joue stessa di chi lo propngna. il tempo necessario per otteurre qualche all'etto nou t'mai minore tli due mesi e mezzo.

L'estirpazione delle ghiandole linfatiche é un'operaz io ne vecchia, che l'antisep<;i ha rimesso in onor·e. Essa lta sempre gocluto il favor·c dei medici militari ; Begin nelle sue lezioni rliniche ne proclamava il ralore, e e Larrey la ra ccomanda vano. Ln lelteralura ted esca c ri(·ca di :'lat iSI ielle nl riguardo, tra cui quelle del Hiedel e l\ npesser, fn ve1·e nell'altra forma a evolutivo pitt lento, oss ia nei cosi tlelli l info-adenom i, non vi è aknn pericolo DPI t·icor·r·erc in o;.;ni tempo alla loro est irpazione, In qual<', l t'asi di linfo-adeniti e linfo-aderiomi toùercolari da me CUraLi questi Cl'ileri :;ommano a 8:), che io ho dili;.tentemeole raccolti. ann otando per la ùt>;zenza dell'ammalato nell'ospedale, le complica1.ioni insorte. il modo di riunione della l'esito, eioè se di guarigione o di ·emplicP migliorilmPnlo. l'abilitù al serrizio o l' inahilità temporanea ori assoluta che ue è conseguita. e, sop ra lutto. >in dove 111i l· po s::;ihile . la recidinl de ll a malattia sta tn loco che in altre parti oò orga ni.

1\ ri s, h relali l'a ai ri:;nltati della clini ca di Fis cher. di Frti n kel e Bil lroth, di Baj obr e )l aas a Wtir·zlJLtrg, di Sch nell e a Bonn , di Griinfeld relativa a 158 malati oper.ttl da di ' l a'\ er· in co nt inuazione della stati:;tica Fiscbe r ecc.

Tu tLi '(Ut>sti chi rurghi SllDO partiti dal dulia nalur.l iufeuiva della tubercolosi e qu:ndi dalla necessitit dì nmu m·ere, quanto più presto è possibile, il focolaio bacillare, per impeùime la diffusione ad organi contro i quali diventa inu lilu ogni terapia.

Tal e priocipio i• pure 4uello che mi ha guidato nella cura dell r linfo-arleniti e dei linfo adenomi tubercolari. l'att enta osservazi one dei fatti, mi sono potuto co n1 inre1·e. rhe, per una huona e duratura guarigione, oltre Jllo condizioni sovraccennale . è pure necessaria una distinzione circa iltt>mpo pii! opportuno dell'intervento chirurgico.

Se si lmtta eli tjue ll e forme ad evo luzion e rapida, in cui il rammollimento e la fusioue Jltll' lllt>nta dt'lla gh ian dola e dei infillrali s:H'<'etlono iu un tempo n•latha rnente hre\e. a1:compagnali da alt·unt dei sintomi ,·adella llogo.;i. a i quali h11 a.·,·eniHlto cun,·enir:;i di prefereuza il nome di adeniti. io ho tro1ata gmsta la ma .,.;ima dei no stri autichi dt 11011 intervenire :roppo prelo . ma 1li allcnrlere che in qualche puntu della ghiandola si manifesti palesi' il punto della :mppurnzion c; rome Ù1 non che si facciano :-eollamenti della cule, eon distruzione del trssuto Cl)nncllii'O sottocutaneo o perigltiandolare e perdita notevolE\ ò i ·wstanLll. da rich it•derc nn periodo di tempo per la cica trizzazi one .

OSS!RV.\ZIONI E 'i OTE quanto piu effeuuerit, o..-vtera all a possiltilità di nuove infe1.ioni o di parteci pazi one di altre ghia ndole al proce,so.

Pr ima di riportare questi dati, credo oppo rtuno di acce nnare hrevemenle a ce i'Le moda lit à dell'allo operaltvo e dPIIa medicazione co 11 secu liva, che non mi paiono pri,·e di

Premetto . tntlo, che io ho i\e mpre prPferito rit'o rrere :di'esti rpazione dei gangli ;dterati e dege nl'ralt. cile non alla st'mplice ,paccatura e al t·aschiameuto cui l'IICchiaio di \ olrh.mann . poichi· w i t! :;eml,rato che la pmna dia maggiorp contro lP recidive.

L'operozione non presenta in tuili i ca.;i la mede'!ma dillicoltà. ::;!' si tralla di l111fomi o linfo -adenumi ,pnza tracl'ia d i inliammazione o di mfilt1azione della eu le t· tl•'Ì tes5 nlt \ icini. fru:ilmentP si t·ie,.;ce ad enuclearli t'OI sempl it·e a :t lo delle dita, dopo avere falla una sullicipnle aura\'erso alla pelle e :;tra ti aponeurotici che li ricopmno. E al rullo, e specialme nt e la re!.!iont> raroli lea, •·h c ùi que:;Li linforui riesce brillante e spedita. Jn region e e:.si sono co mpre:1i nella cltf.' ran·olge il rr:asto ideo . o, piu prol'onrlt anenra, nel-(l i strati rihrosi che com pon,.:ono l' inYolurro del fa sc io neneo-,·asrolare.

Fatta un'adalla inctswne lungo il mar,:ine intl'rno od esterno del ffilbColo ste rno-ma;;Loideo, '\eCollllocht\ i tumori proeminano verso la r e)!io ne mediana o pin si staceano dalle sul' inserzioni laterali i margtnt del rousrolo. che Yi ene a seconda dei all'interno o aii'Psterno. Poscia, dividendo man mano gli l' ti':IIÌ aponeurot1ri profondi. :;i mette allo :.coperto il tumore, o colla pu nta rhinsa delle fnrhio:i o ron inci..,ioni cowlolle sulla sua l ibera dalle aderenze che non s1 possono larerure colle dita. linchè riesce di enuclt>a rl o alle vol te colla stessa fa cilitil di un tumore cis ti co, se nza emorragia. Il mus colo sterno-ma:; Loideo , slnt'<'ato da ll e sue adr•renr.e la terali . può essere so ll evato qnasi in to ta lit i1, tanto da scoprire tutt a la r eg ione ca rotidea e meute i tum ori che sono aderenti alla guaina rlot \U SI, ' quali rim angono de nud ati come se fossero preparati per una dim ostrazione anatomica.

Pe1 · qu e:-ta facilità con cui il muscolo sterno-mastoideo si la ,cia spo·tare, i• possibile, anche !'e l' incisione è praticatA all 'estPrno, giungere ad esportare i linfomi che occupano tutta la regione l'erciò io hn sempre prefer ito fare l'incisione cutanea il man.:rne est(' rno del mu scolo. poichè più difficile ri esce dopo dt "tnccare le adPt·enze molLo liue e resistenti che contraf' il musrolo nPII a m;.:tone laterale clel collo.

Se non vi !'ono aderenze. e se si proccrle ron molta prerauzione manten endo sem pre pulito dal il campo opet·ativo, è di!licile ledere i v:1si: una volta mi i• ocrorso di ferire la gi ugulare intern a, molLo per mi · nacciante asfi ss ia da clo roformi o

OSSIU\'A ZIONI E NOTE

l n vece oelle forme d i tnhen·olo.;i alle ,111 ali hn dello 1li p1·eferenza la denomi nazione di lmfondeniti. l"e,;tirpnz1one completa di tnlll' le ghiandoh· a111malate i• molto piu lun ..!a e ditlirile, poichè 'tueste scono alle parti pu1· e.;;;e iuspes:;ite per IOiìltr aziont> 1perplrhti.·a: hi:>O).!lla in tolalità tulla l]llesta mas.;a t•he alla piel{n dell'anca aderi=-r.e alla grautle l) nanto alla medir.azione t'o nserutiva. l' e:.perienza mi avrPhhA 1'111• non "l pnil procetlPre egualmeniP in lutti 1 rn,r. Se :'1 tratlava di li nfo-adenomi ri •·o1wrtr da pelle c l'rt\ \'Oiti dall.r r•npsnla in mezzo a ,. 111. faceva t·ol rutl•gut lu :>ulum profonda a dr a1Jol1rc ogni r•avitil Pd ogni pil1 pic1·olo in l'Il i ,r nu·r·ogliere liquitlì. pet· co lla sulllra Jella t·u te, usando l'avve rtenza di n nn fermare l'ultimo p11nto d1 su tura rum dopo In prima medicnzionr. per l:Jscia re lil wrn

\Cna s:1fena e•l ai va.;i femorali. e al collo ll'a gli stJ'OIÌ profondi, C'ÌI'I'OJHlandone da tutte le pa rti 1 gran•li \a,;i. In ra:;i. pe1· IJuaoto :-i proceda ron ··an· tela dilare1·nnclo lf' adrrrnze colla pnnta chinsa delle forhiri r mni I'OI ltistori. l'emorragia ilisturha e rallenla l'allo ope r;l tivo: tuttnvin rolln srorta di poche ma esalle cogn iz ion i di anatomia topogrnlica , e mediante accurata emo· prevent ivn 1·olle pi nze 1lf'l Pea n. si r iegce l' oll'aiut•J delle forbici e. orrorrendo, del cucrhiaio di Volkmanu. ad esporta1·e r•ompletamenle ogni frnmmento tl1 ghiandola rolla rlu' la circonda. unitamenle ai pPrigiliandolari inliltrnti rli Ùt'positi t'aseo<i, di essudaLI llnglstir·i e di :.!l'rt n ulazioni. sino a rhe ri>:rontrino parLI contpletanlPniP 'ane. Solo in tal moclt• t\ po:;sibile di evil are una facili.' ripmduzHHle della ru:-dattia e di ottenere la gua· r·igione pPI prima mtensivnr.

In al •a ngtw, ai lir Juidi rli nut r izione 1lei te-.• ut r l' sper·ial· all a lm f'a. clH• nei pr1mi ùuP !.!Ìorni r·ontinua a llnirt• dai va .. i linfatiri sino a chr si stabilita la rircula:tron e •·ollaterale. Cosi pratir.ando, -;i pote ' a fa1· a menu del dreungg io. rhe irnpedis•·e <:empre la r·mnionP per prima dt>lla ft>rita nel tratto in rui i• ' t'i r•asi irnet'P in cui la ghiarulola .;i eta rulla e spappol:tw . 1la •loverne e,;porlarP i fra111meuti rnn por1.ione dei IP:'.. uli più n meno alterali. riuniva ,ultanto l' Oli punti di 'nlura profonda gli nponenroll•'i d1r rnvvolgono i o i mn:;cc,Ji. tocca n. orrnr·r·erHlo, la ca' ili1 dell a fp1·i1a ro11 piumacciuo li imp1·egnati di ùi do· rnr·o di z1n co p. 100 , face,·a la c;uL ura dri margini tll'lla rntl' a punti molto stn1·rati, allo d' im pedi1·o che si ar:una larga hret·cia atlrfiVAhìo la quale za ffava tnlla la ravitit eon strati eli mn%ola imhevnti cli em ulsione di jo1loformio in glicl'rina. llopo tlne

11 el r innovare la medieazionP ril'areva pnre il tampunamenl n, sino a r'he la ra' itit dPII n I'Prila gi 1li l{ ranula zio ll i.

Com e ho dello , 1 ù1 lin fo-adenili e dr linfo-ndPnom1 tuherro lari t'lll'ati l'oll'estirpazir.ne ùi tutte le ghia ndo le alterat p o tl e!,'(enerate furono s:>. t} ciot• n PPI' le prime e i :J per i secondi. l' er no n dilungarmi in troppi lletta)!h, tliri1 ..oJo l'!te i linfa-adenomi intesi nel -;POsll pii1 sopra a.·rennalo "i IH'e:'entar·ono con grandissima pre\ alenza :d r-olln, furono r;lri c qua:;i pt>t' all' 10;.:uin l' . dm·e :>; osserrarono qua."i amente liufond t' ni ti. Per ques tn fallo si potrchbero fare delle ipntesi piil n mPno prohahi li. ell e alcuna ne dess<' la ""ra •·:.gi one.

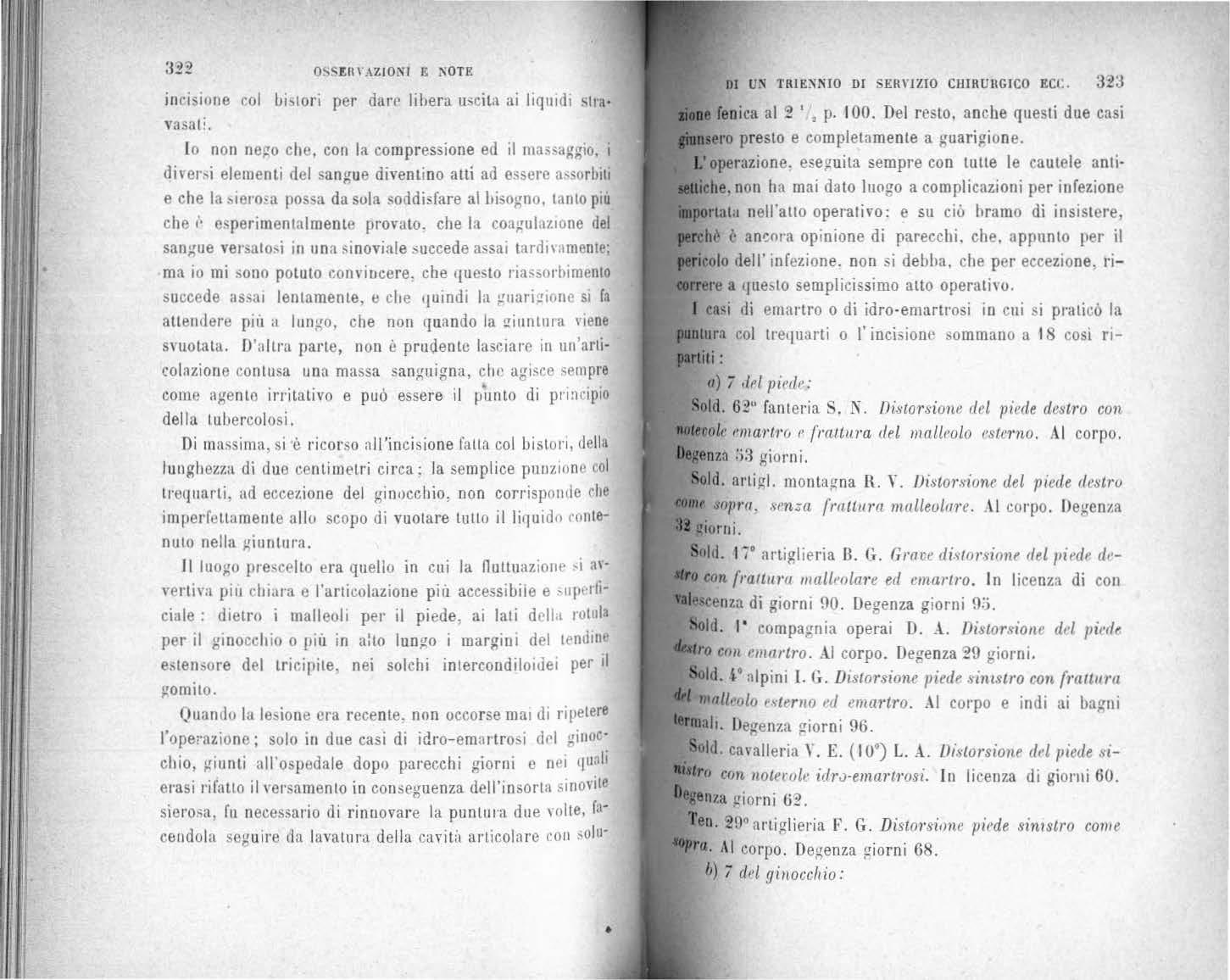

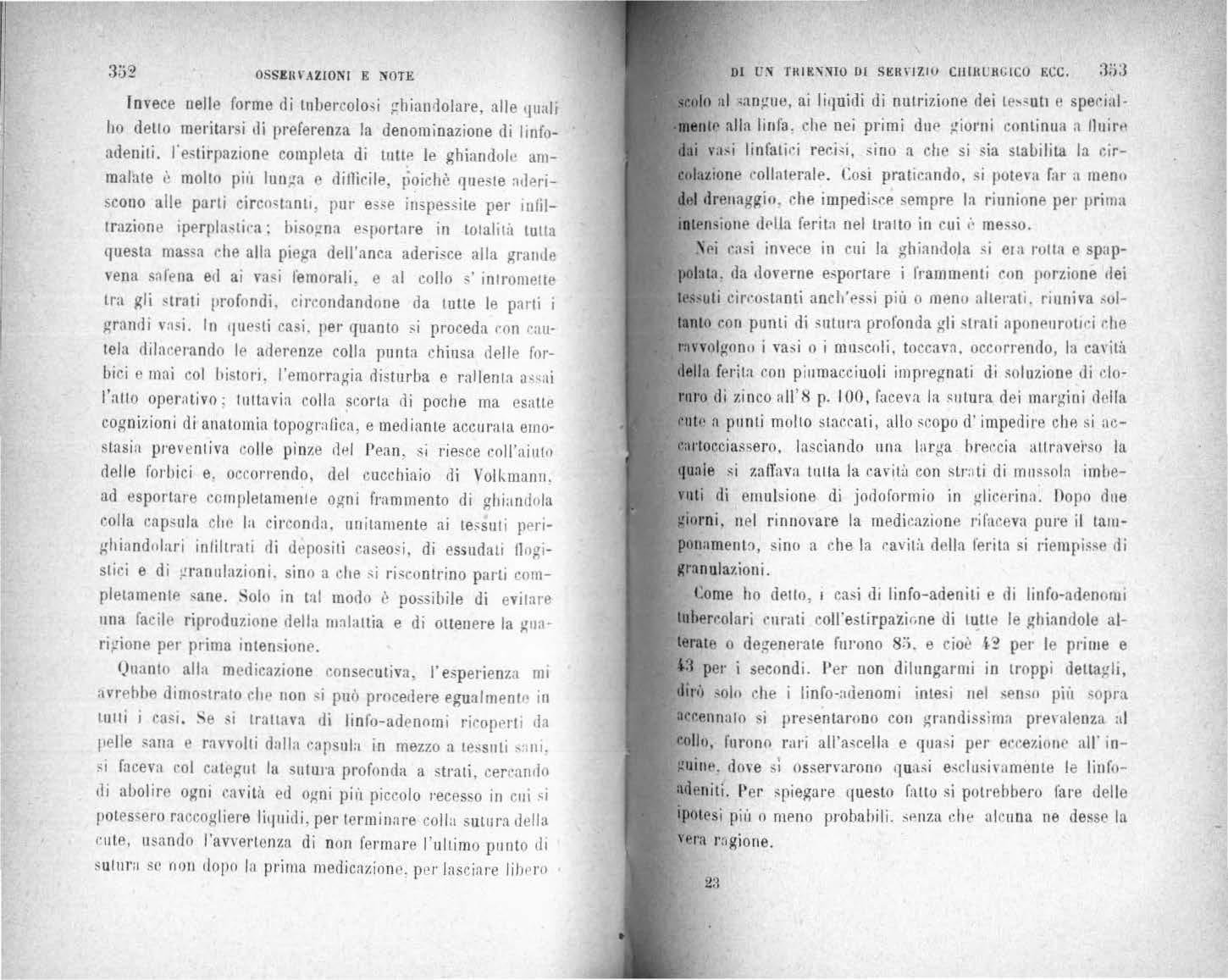

Glt r,..iti ouenuti sono cos1 np·11titi :

Lrnlu- Ltnlllarlt·netr fnviati al corpo in r on1liz10ni ll1 nprendere tosto il ser vizio 1/

Traslo cati al deposito fii di l\lonralieri. X 5

[ nviati io licenza Ò1 r.n nvale scenza minori' di tre me.si

Morti !l l casi di incompleta. cioc di operati usmi dall'ospedale co n quakhe p1aga o seuu listoloso tuttora .qwrll o suppuranti, sono stati quattro, tutti della categor1.1 delle adeniti: di lJUesti '2 venntlr·o in seguito a di rimando per scrofolosa, e d1 2 altri mi c• iguoto f'np. iJ<> alpini G. P. - \' H.lne il giorno 6 di cemllll' lS!ll trasportato da un reparto mediro. ove era curato di polmonite destra, uel t'e!Jarto chi rurgico per adenite 111g111· naie doppia suppurata. Il giorno 7 s1 proct•de all'incisione ed alla esLi1·pazione delle ghiandole liufati che delle due regioni inguinali, già profondamente alteraLe e dt-Lrutle dalla su ppuraziuoe. Il giorno per nuo\ a proltfera7.ione glliaudolare con abbondante suppur;1zione accomP<Igoata da febbre sell tca. :.i npete l'operazi one dal lato destro: ma insorti nella narcost cloroformica sintomi m1nar· ClèllHi di aslissia. :;i sospeuutl l'operèlzione e si last'ltlliO 111 s 1Lo due pinze del Pta ll . non t:ssendo stato possihile, per l movirn en tiul'li'ammalalo, arrestare in a ltro modo l'emotTaJ.;ta· giorn i dopo .,; rifa la medicaz ione e ,;i le,·ano le pinze: qu in to giorno le coodtzioni del paziente vanno migli orando. poichè la fehhre e In su ppura1.ione so no diminuite. Però si chf' nel punto dove vennero applicate le pinze è parso nn gemizio di sangue. Nel timore di un'emorragia secondaria. si meclica superficialmente e si melle un infe.rmiere a guat·d1a del malato; quando, Lrnl'co r!\i appena dlle minu ti, l'infermiere ''iene ad anertire che il I>eano si trova e-anim e io un lago di sa ngue. Accorso immediata· mente. risrontro che l'emon·aJia proviC>ne dalla femorale comun e. e, di assistente. fallo dall'infermiere .applinu e un clito "ul sito dell'emonagia, procedo tosto all'allacciamento della femorole comu ne subito all'nscita clelf orrata di l'oparzio. nonostanle le pre ca uzioni usate in sim ili ca'i. In circo lazione collaterale non si stabilisce, e al secn ndo appa ion o i fenomeni di gangrena, che si ardopo cinque giorui al disopr.1 del ginocchio. Si ric•Jrre all'ampu lazione della coscia al terzo medio. ma po ichi· il malato muore la :;era per colla,so. .\ ll'.tttlopsia è d1e l'emorragia era cio\ uta ad nli:erar. iune tlt•lla parete della femorale comun·e. per caduta ùi .on·escanl cangrenosa nel punto in cui ionHet"Leotemente i'a1·tet·in era comp ressa fra le due della pinza de l Pean; contcmporaneomente si t1·orò non bron co -alveolite giit pnssata ad e.silo.

I morti furono tre: due per tubercolosi generalizzata insorta piu d1 due mesi dopo l'operatione, e uno per un ar1'1· dente cousewtivo all'operazione stessa.

Non tnl c• 'Ialo pos3ibile di stabi lire con esJi tezza il uumero rlei ca:.i in cui la malallia è recidivata o in sito, o su altre :,thianùole, o in altri organi e Perciò sarebbero n1•tiz1e sir.ure degli oper·ati, anche tempo dopo Il loro conlo(edamento dall'ospedale.

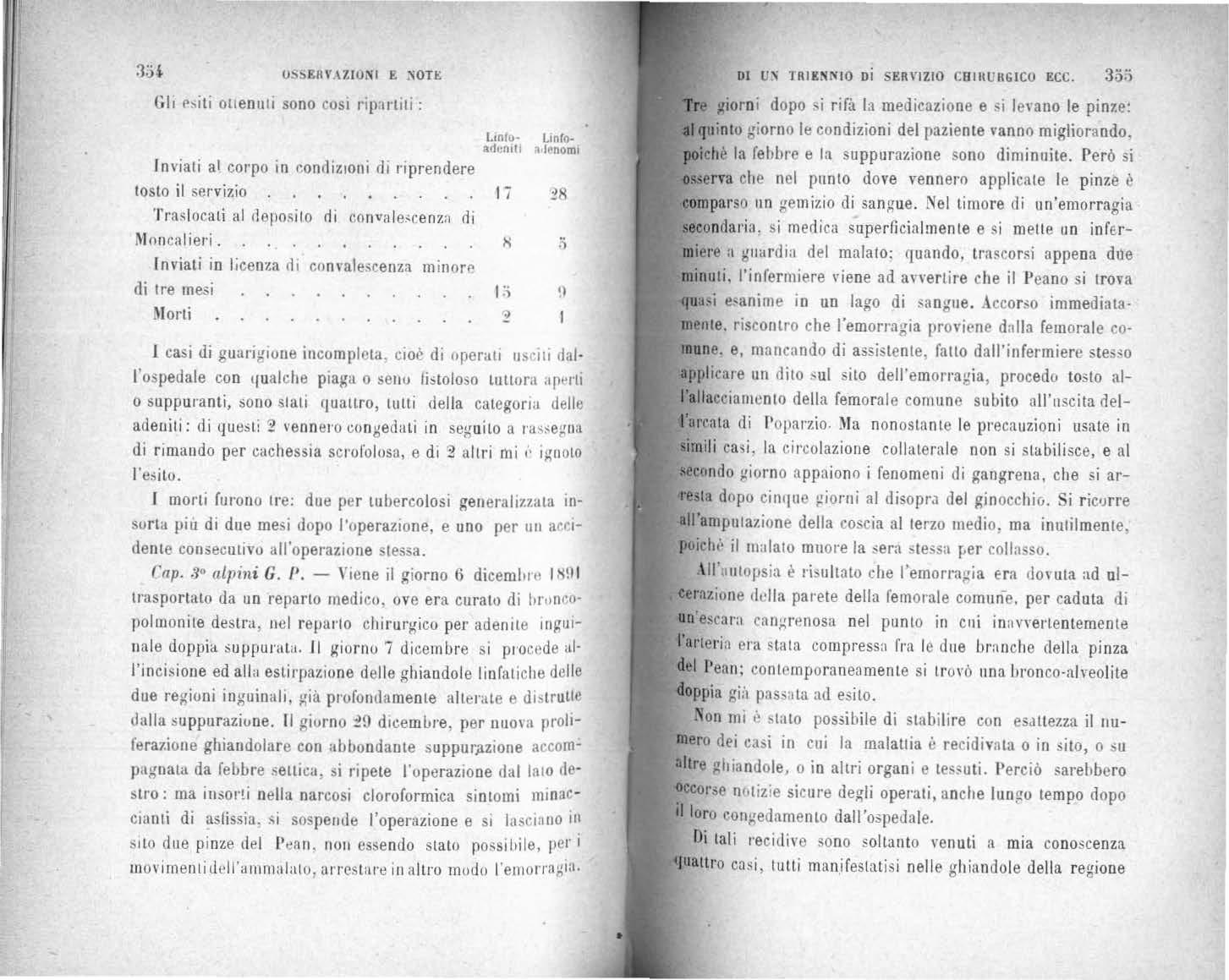

Di tali recitlivc soltanto venuti a mia conoscenza ro tutti man.i festat isi nelle ghiandole della regione primitivam ente cioè tre del co llo ed uno dell'inguine. ri,ultn evident issimo il gr ande di questo metodo di cura •lella tubercolosi ghiandolare per la breve dege nza degli ammalati nell'ospedale, come appare dalla seguente tavo la : llnro- l.mr••- adenili 11denurni ne_l{enza da l a g10rni N. 11 '1. :!li li 20 a ao )l J) 1G " fì

Non ho la di sostenere che sieno stati gli unici: e lfui nd i confesso clw da questo lato la mi a è deficien te. e non mi permello di tmrne de ll e conclusioni lhsulute.

)) :Jo a 40 )) » 10 » :;

)) i·O a 60 )) J) :l )) :_;

,. oltre a GO

:. l l'i co nsidera quale dan nosa inlluenza. eserciti no l'lulle condi zioni 1-(enerali di 1:1li amma lat i, e I{ Uindi sn lla dilrusi,>ne ile i proce:\so tuber·colare. le lunghe permanenze nelle -aie degli ospedali. come e il caso ordinario coS?li altri metod1 di cura. non puù nelo{n r e 1·he, almen l} sotto questo riguardo. la cu ra delle aòeniti 'lrum n.;e o tubercolari mediante la radi•'ale e:-ti rpazione di tutte le ghiandole alterate o degen e> rate rn rri ti la preferenza. lnllanJ maalonl aeute e eroolebe delle o•111• . a} Osteomie liti ed osteoperiostiti tubercolari. - Sono le form o di tubercolosi locale che. dopo quelle delle gh iaodolo linfatich e. piil frequentemente accorsero nel trie nn io. in tutte ascese a casi.

OstPiti nru te.

\ltlllntuo tl ue l'osteo-mieli te acuta, il cos i deltn flemmone -dell e ossa. sia una maJaltia propria dell'aclole!;cenza, tuttavia non ,i ebbe ca mpo di osservar ne nel tr ie nn io verun caso. ((Hne non :-:e ne virle alc un o consecnti,·o a fraunre compli ca le.

Oste i ti C'I'Oniclw t' lm·o esiti.

\ pi e)Za_re la freque nz a di queste malallie. oltre alle ca u:-t' -dPII a maggior ri cell iv ità ch e presentano i solda ti per la tuberro lo:-:i i n genere. co nco rrono pure i t ra umi per una part e, e per l' altra.il non compiuto accrescimento dello schelell·o. e •Jnind t l'attività fo r mativa che ancora per:>iste rigogliosa nelle

In :W di questi casi non si credette nè oppor tun o di inten·enire chirurgicamente. perché si trattava di forol ai di osteite torpido , in soggetti giovani e in huone co ndizioni di nut rizione e nei qun li si potenl far e •Tualc he co nto !; UIIa meùicazione ge neral e. Qu es ti arnmaluti vennero nel più breve tempo possib il e allontanati dall e sale dell'os pedale. ac-

OSSERV \ZIO\ I