210 minute read

VARIETÀ

Oial4tnl ohlrurg o e patrlot&. - (Tite Lrtncet, setl. 1892).

Fra le notizie necrologiche di questo illuslre generale non abbiamo trovato adeguata menzioni' della sua prima educazione e liei suoi primi studi di medicina e chirurgia nell'un iversita di Parigi.

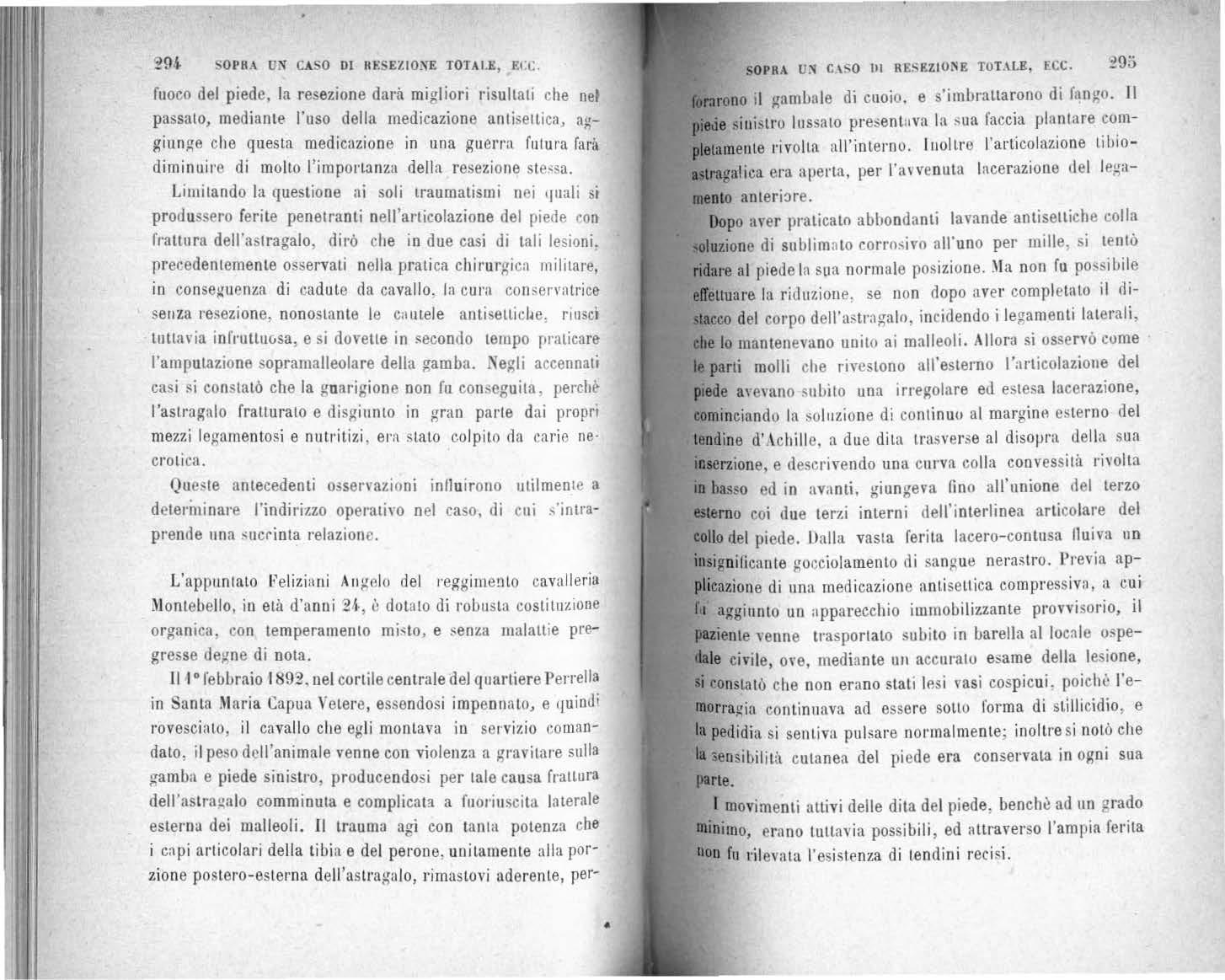

Advertisement

Figlio di uu ingegnerP modenese, ogli studiò filosofia a Parma e quindi entrò nel cors o delle scuole mediche, interrotto dalla rivoluzione d 1831 in Romagna, durante la quale egli sposò la causa italiana.

Dopo la restaurazion e a ustr•iaca egli fuggi u Pari gi. e si con ardore agli studi di medictna, segu endo a s!idùamente i corsi di Ou puytren, Lisfran c e Rostan.

Le successive azioni compiute nella Crim ea, nella campagna del 1859 con tro l'Austria, nel 1H60 contro le armi napoletane, nel 1866 di nuovo con tro l'Austria, appat·tengono alla s toria d'Europa, e s aranno au1piamente !'volte nella sua romantica e d importante Vita e Corrisponderua che vPdrà bf'n presto la lu ce.

P er noi i> importante il fallo, che fra tuLle 11• pt•ofessioni liberali, la medicina die' maggiori elfeltivi fr a i fattorr dell'unità d'Italia. Ne lle so mmosse de l 182 1, 18:ll, 18i8 , l S:l!l-60 non vi fu scuola medica nella penisola che n on contribuisse ad ingrossare le for-ze de' nazionali, con un conlingonte molto più di quello formato dalle scuole di lett eratura e di legge.

carri e ra par·lamenlare, a lla quale quelle Rzioni patriottiche, la merlr cina fu sempre onor evol mente rappresen tata. Abbiamo appena bisogno eli rammenlarl' Lan za, il p ratico di Casal Mon fe r ra to, che ripetute volte fu prim o ministro, e che condusse l'Italia a Roma · Berlani il ' ' med) co capo dell'esercito di Garibaldi al quale l' 1talia deve il eodice c::a nitario, ora co!'t utilmente m esso in pratica, da dispensarc r di parlarne, av endo ne altra volla ampiamente traUato nell e colonne di questo giornalE'.

D eolera • l 'Igiene . - (Cenni desunti dal rapporto del de · legato o tto mano f\ T eheran duranle l'epidemia . - Ga::e t te M tldicall' d'Orient).

In poche settimane T eber an, la capitale dell Impe ro pel's iano, città di 12000u abitanti, rre ha per l'epidemia coler ica pet'duti t :lOIJO per de<'essi constatali cau!!ali da es!'a malallia; ar quali ve ne sat'ebbero ben altri da aggiUngere non ri conoar iuti ..... Un decimo ad ogni modo della popolazione t Ma da quali condizioni una così formidabile catastrofe è 8V\'8:1U la t

La cilti.l sorge c::u d'un t erreno sabbioso. le sue strade non sono ch e degU anditi stretti, tortuos i, ir't'egolari ed all'ultimo grado del possibile sudici, fianchegg iali da casettine e capanne che comuni <'ano co ll a via per una bassa e stretta porta. L e fìnestl' e danno s u d'una piccol a corte interna; donde vero difetto di ventilazi one. In tali case, costruite con un eli e paglia tagliuzzata. si contan o di regola Ammon ticchia te da 15 a 20 poesone, che si disputano la scarsa aria e la manchevo le luce che penetra a rari intervalli in que " tr infetti In un piccolo angolo del cortiletto si trova la fossa pe r gh agi, A delo aperto e scava ta per al p1ù 2 metri di profondità; uullt1 impedisce cosi che le materie fecali !l i mflllrino nel •molo ed infettino lo strato d' acqua !IOl· terra neo.

L'acqua pota bile per alimentare la c rltà vi é condotta dalle vi eme monlllgn e d' Elbruz all'uopo di sotterranei canali, !!ca va li n ella terra senz'alcuna altra specie d• armatura o d i La profondità. media del <'anal e è di 3 a 4 roetri su d'una larg hezza di un m etr o e mezzo. Ne ò s egnato all't>sterno il tragitto per dei monticelli di Lerra distanti l'uno dall'altro da r,o a 60 metr r. Ciascuno di esst monlicoli é collocato s ull'or lo di uu piccolo pozzo scavato a forma d'imbuto, il pen etra fino ne l ;.otter ran eo rusrello. Questa

Congressi

specie di sono per potere d'un tratto riscontrare in caso di sprofontlamenti il punto ove si prodotti. Va da se c h e le dl)nne del p opolo vi accorrono in per Javarvi i panni, ed anche spesso vi praticano la toleUa dei loro bambini La popola2.ione è assolutamente m· ddTe1·enLe a tali dettagli e continua ad attingere quell'acr1ua per· gli usi s u oi domestici.

Nessuna praticasi a T eheran per ciò che concerne i mondeZ7.ai e la polizia medica Il sapone ordinat·1o t• pe1· la parte della popolazione un oggetto di lu,;;!.'o; fin o il semplice nome di municipalità vi è sconosciuto.

Fino a poco tempo fa i seppellimenti praticavansi l'uor1 della città. benché a non molla distanza. Ma la bisogna et'· sendo ct·esciuta conside r evolmente si credette bene tornar•· alla vecchia pratica, e le inumazioni si praticarono ancora in diversi luoghi nel bel mezzo della città. E v• ha di mPgli o; bisogna ricordare su l propos!lo il costume persiano per cui i morti s i colloca no pr·oprio a fior di terra, lasciando ancor·a una bella apertu1•a in co r·rispondenza della testa l .. Sarà l'acile compr ender e come l'aria deve essere viziAta in consPguenza d ella decomposizione dei cadaveri, senza pariare dt>l triste spettacolo dei diseppelltmenti dei cadaveri operati dagli sciacalli!!

Congressi

XI Oongre..o me41oo internazionale . - Roma, 18\1:3.

Jllavorod1 pr eparazione del congresso è ormai entrato in un l'ase di piena attività . La propaga nda in favore del Congresso, tanto all'estero che a ll 'inte rn o, dà già frutti superiori alla aspe ttativa ; ed il favore con. cui il Governo e il pubblico

Cong Ressi

medico italiano hanno accollo questa grande solenuitil scien· &ifica fa ritenere tìn d'ora assicuralo all' Xl Congresso un successo degno delle riu nioni precedenti.

Pare ormai as,:;icurato che il per ti Congresso, almeno per le sedute delle I l'! sezton1, sarà adattato nel nuovo P oliclinico, elle, per iniziativa del p1·of. Baccelli, sta costt·uen· dosi all'estremità Nord-Est di Roma (a destra della Porta Pia). La scelta non poteva esser migliore, perché oltre al di vesti, nuovi e splendidi locali, si avrà quello gral u.lt.,-..tmo che le sezi0111 !'8ranuo tutte tlUillle 111 una -..ohi allo studio la preparazione del programma delle sedute della sezione. Intanto pubblichiamo qui solto rl regolamento generale del Congresso; ed avvertiamo fin d'ora, ch" c:otto le condizioni in esso indicate, qualunque collega, sia dell'ese r· cil11 che della ma r ina, sia iu effettività di s,.. rviz1 o o in ::onged o, como an che (Jualunque medico c ivil P che voglia inscri\'t'I'Si alla sezione, è Jiber·o d i fat•e comunicazioni alla sezio rw s u 'l Ualsiac;i argomento •!lte abbia allin e nza colla. medicina, od i,qieue militaJ•e.

Qua nto alla nostra sezione di medtcina militar<' in part•colare si amo lieti di p<trtecipare che la sua costituzione é s tata accolla col massimo favore dalle LL. EE. i Ministri della gue r ra o della marina, i quali hanno promesso il IOI'O val idissim o appoggio, cominciando a dame una prova colla concessione di una licenza speciale agli ufficiali medict che interverra nno, e col dare disposizioni pe1· facilttare il pagamento della tass11 di ammissione.

Nè di minor soddisfazione è il com;tatar·e che anche il ccncor!'o dei coll eghi militari italiaui prometto fln d'ora una nurnero,;a t·appresentanza . Sappiamo inl'atti che ci r cn 200 sono gli urtìciali m edici cbe hanno dichiarato il lOI'O de.,iderio di intervenire pers0nalmente al Congc·esso.

Sttppiamo inoltre che nell'occasione del Congresso saranno presentate in dono ai mambr1 della sezione militar-P., lauto .. " leri che nazionali , alcune pubblicaziom spectali, falle per cura dei due Ministeri e del comitato or·dinalore dellu l<ezione s tessa.

Congressi

Ri,olgiamo anzi un caldo invito a tutti i voiPnterosi t: a tutti coloro che si sono dedicali allo studio di par·tir.olare que!"tione scientifi ca e p1·atica della nostra specialità, affinché ne p1·eparino qualche comunicazione per la prossima riun ione. S ara la migliore occasione per far onore 11 l'lé steqsi, al corpo inter•o, ed ai stranieri che a vremo 18ono r e rli

Reqolamento Generale del

ArL. 1. Il decimo primo Confrresso medico internazionale sarà inaugurato in Roma il 24 Mllembre 1893 e chiuso il 1• ottobt•e suecessivo.

Art. 2. Sono amm essi a prendere parte ai lavoJ•i del Cong resso i medici che, avendo soddisfatto agli obblighi della iscrizione, abbiano ottenu to la tossera di ric onoscimento.

Art. 3. Le persone a ddotlo ralP in altre scien ze, che s'inte•·essino pe r i lo r o s ludii spe ciali ai lavori del Congresso, potranno e:c>servi i:ocritte coi medesimi doveri e dir1Lti dei Congressisti laureati in m ed icina, compr·esa la facolta di prende•·e parte attrva ai lavori, sia con comunicazioni, come pa rte cipando alle discussioni.

Art. 4. La quota eli amm issione per i membri del Congresso resta fissata in lire venticinque: essa dà diriLLo ad una copia degli alti de l la quale sort\ loro sredi ta !'!ubilo la pubblicazione

Art. 5 Lo scopo del Cong•·esso è esclusivamente scientifico.

Art. H. I lavori del Congresso ve rra nno divisi fra l8 t'>er.ioHi: ogn i aderente al Congresso è pregato d'indicare, all'alto della i!lcrizione, a quale sezione voglia paJ•tecipa r e.

Art. 7. Il Comita to pl'ovvisorio p r omuoverà nella seduta d• aperlul'a la nomina della p r esuienza definitiva, che saNI composta di: uu presidente; tre vice pr·esidenti; un numero indete rminato di pr..,sidenli onorarii L' di segretari.

CONGRESSI l il sezione, organizzando le sedute. il pl'O(Jrio pre· siùente ed un cer to numero di presidenti ooo r a r ii, 1 IJUali dirigono alte rnativ amente le sed ute.

Parte de' segr etaJ'i viene scelta fra i m embri stra nieri per compilare i ve rb ali delle comunicazioni e delle discussiOn i nelle dive•·se lin gue.

Art. 8. Le r iunioni del Congresso vengono tenute ogni giorno, sia per sedute generali, sia pe1' i lavori ùellè sezioni L·orario, il numero delle sedute generali ed il loro ordine del grorno sono flssati dalla presidenza del Congresso .

Art. 9. Le sedute plenarie dest inale: a) All e d•scussioni •·elative ai lavori e agli geno>rali del Cong r csc:;o. l1) All e confer enze e parteripazioni d'iuteresse generale.

AI'L 10. Le conferenze nelle sedute plena ri e e ne ll e eventuali sedute s traorJinarie sono rise r vate ai membr1 p r escelti dal Comitato o rdinatore.

Art. 11. L t> comunicazioni da farsi al Congresso devono eMer annun ciale non più tardi del 30 giugno 1893.

Di ogni romunicazione dev ' esst>r invia to un brevissimo "Unto e le conclusioni, che sal·anno s tampate per c ura della presid enza e distribuite ai

Il sunto dev'essere rimesso non più la rdr del 30 luglio.

Le comuni cazioni gi un te dopo di questa dala, o presenta te duraute •l congre sso, non pot•·anno essei' poste all'o r dine del giorno che quando vi sia il tempo sufficiente per esaurire le comunicazioni prestabilite.

Gli ordini del giorno per i lavo ri delle singole sezioni venllOno fissa li dalla pr esidenza delle seziooi s tesse nel modo the reputa migliore.

A1·t. l2. L' ora de ll e seJ ule nelle sezion i viene stabilita dalle ::,eZJoni stesse, avendo cura che non coincida con quella sedute genera li.

Sedute di due o più sezioni riunite possono avvenire per accordo delle rispettive presidenze.

Sopra le qu istioni scienti fiche non vengono ammesse votazioni.

A.rt. 13. Il tempo S.S!'le:;tnato por cia'>cuna comunicazione è di quindici minuti.

Gli oratori che prendono par'Le alla discus;;ionP potranno parlare una sola volla e per cinque minuti.

Suno concessi all'auto r o della comunicazione, esaurila la discussione, non più di dieci minuti per risponde r·e comples· siva menle a tutte le obbiezioni fatte.

Sarà data facoltà ai lH'esidenLi pPr l'impo r tanza dell'sego· mento, sentito il pat·cre f'avtwevole della sezione, di accordare agli a•1tori delle comuorcazion i, in via eccezionale, un determinalo tempo maggiore.

Art. 14. Il testo <li le conferenze e partecipazioni, falle tanto nelle seòute plenarie lJUanto nelle deve esser r·imesso a' segr'elari prima della chiusura della relativa seduta. Uno speciale comitato di redazione , nominato dalla Presidenza, decide se ed in qn1:1lo misura i sudclelLi alli pos· sano pubblicati n e l resoconto del Congresso.

I memb r i che pat'tedpann alle discussioni sono p re gati di r'imetlere nella stessa giornata a' se:;rretari un l'iasc:unto delle fatte da loro.

In tultP le sedute l t> ufficiali sono: l'italiano, il francese, il tedesco e l'inglese.

Gli statuti, i programmi e gli ordini de l giorno si pubblicano in tutte e quattro le suddette lingue.

:-.Ielle sedute é tuttavia pe1'messo di servirsi, per brevrssime OS8er vazioni, ùi qualche allra lingua, purché uno c'ei membri presenti 8i dichia1'i pronto a tradurl e in una delle lin gue ufficiali.

Al'L.16. Il pr esidente la discussione secondo le norme parlamentari generalmente ammesse in a dunanze congeneri.

Art ii. L e persone non contemplate nell'art. :l che s'in· teressano a· lavori di qualche determinata sezione possono veuirvi ammesse per della presidenza del congresso.

I n tal caso ·esse sar anno munite di tesse ra speciale e do· vranno pagare una tassa d'ammissione pari a qutlila slabi1ite per i congr essisti, con dieillo ad una copia degli atti del Con gresso.

Le al rn virtù d i di· 111po11izroni non possono pr endere la parola né nelle sooute gene rali né in quelle delle sezioni alle quali non sono iscritte. Art. tH Gli s tu denti i n medicina poteanno essere invitati od autorr:tzell dal presidente ad assistere alle sedute, ma come "emplici udito l'Ì. dovranno essere muniti di una carta speciale di am· eht> potranno ottenere Mn:tll paga r e tassa alcuna

Necrologi A

CHoaoobiDo ll&mnJ , medico di 2a classe nella R.• marina.

Una nobile esistenza, devota all11 umanità, sacra alla si è spenta nel fiore degli anni, nel delle oneste s peranze, al crepuscolo mattutino del Natale, in Gioacr.!.mo Mazzini, medico nella mal'ina r eale. E g li alla nobilrssrma a rt e sanitaria attinse pl'ofonda la dollrina, ma con la do tlt'ina succhiò fìero il veleno della morte, che, pur dilan ialo da lu nghe a teoci sofferenze, fr ontAggiò seren o nella coscienza ùe l m orbo letale, con indomito coraggio, con filosotlco !ilo icismo. Cbè la fatale infermità, che gli rose la giovan e vita il dott. Mazzini t r asse dal duro, periglioso tirocinr o negli aggravalo d alla mancanza del neces!:'ario conforto e da dolorosi sac•'ifkii.

A •Juesta no,•ella vittima del dovere, c he segna un'aUra nell ' infimto mal'tirologio d ei medici, le meritate onoranze addolorati colleghi, le benedizioni dei poverelli di Castell o, che in lui trovavano ;;e mpre il medico benefatt o r e 1

Cor r isponden:a.

Il Capt tano medico della milizia mobile dott. Giuva, r esidente a S. Giovanni Rotondo, a proposito dl un a r ticolo r ipo r ta to nel Formula r io del fascicolo di dice m br e (pag. 1643) sulla cura del coler a colr jodofor mio, ci scrtve che egli pure questo medicamento nel co· !era flno dal 1886, ritracndone grandi van ta ggi. Dalla memoria che egli ci ha con tempor aneame nte fa vo r iLo (L'epidemia coler ica occor sa in S. Giovanni R otondo Napoli 1887ti pogr. fra telli Orfeo), ed alla quale r imandiamo p e r maggio l'i dettagli, ri leviamo che la dose più com u n emente da lui pr escri tta è s tata di trenta centigr ammi al gio r nCl, divisi in tre ca r tin e.

del <loti. CJJuudio Nforzu, medico alla scuola di app llo-azinnA di sanitu

Il sommo .lenn er sostiwi pel primo all a vnrcina1.ione virult•nta del vo iuo lo. quella atLennaLa. E che fossi' altrn nata l'hanno dimostrato le r·ecenti sulle vitell(', tanto in l:;v iue ra. q uan to in li-ermania, dalle 'l'tali ri.-ulta t.hl' il \:tiu ,, lo e il varrino sono iden tici e I'IH' questo non 1\ t'hr un 'allenH nzio ne òi quello.

11 Di re t. t.ore

Dott. S rBPANO RRGIS col onn ello medico ispettore.

11 Collaboratore per la. R .• Ma.r1na

D.• T EO DORl CO R OSATI .lltdko di l" etoue

Il Reda.t.t.ore

D.• RtDOL F O LtV I Cq ìtan • medict.

Con ra!!ione l:tmenta'i il proi'. Paolo Ehrlich r.he la Jit•r·ta .IPnn er iana. per cirt'a un non ahhia por·tnto alla uu•tli •·tna frutto rhe avrehht> 1lo' uln. Eppm·p •·oi progrP•;;i della hattl'riologia i• venuta nuo\ a luce. non solo quale fenomeno l't'ientifìco. ma quali' .;ione dr nn !Jrincipio fondamentale, che riflette la Jl:lt le, fnr·,e tntle le mrdatLie da infezione .

E ver·amen te cla J enuer I.Jisngna giungere .;ino a JWr vet!Pro sostituiti di nuovo i viruo: attenuati a quelli natur·!lli.

:'i!UTI NI FEDERICO, Gerente .

L'immunitit è di liue:;p,.r.ie. natur.deeartilicide. Ou est'ul· Lirna può ronferir:-i con proces:'i 'nriatì,;simi, r1oè ron inr•· cnlaz;oni sottoc ltla nPe, o pe ritone ali di I'Oiture ' ive ma attenuatE>. ron colture morte l) rHtrale, o co n i loro prodotti rh1111ici, con t·niL11ro trana te c·on (Hou\), co n rhrrniche. ad e.;empio lridnrnro di imlo mp.;rolatn a quelli' dr •lrfterilP o di tetano ( Behrin;,). 1'1111 colturf' lll"''·olate aò infuso di lt lno o in esso ( Brirgrr. l\ itn ...ato e W assermann) ed anche run minuue quantitit di roltnre viruleutP inornlale sotto l<1 pelle.

Con tali proces'i "' i• otteuuta l'tllllllnnirà artificiale ronlru il rolera dei polli, il tifo. la polmonitt>. il tetano, la difterite , il ,:o lera il carhonl'lrio. il mal r·o.;so dei suini t>rl altre.

La immunitir ac!]uisla l'uo111o, c:he abbia lì llpera to una malallia d' infeziune, acl esemp111, il tifo. il coiPra asi.t tiro. la polmonite. ecr. contro la ri.;petlim malattia.

Premello ;;ulrilo rhr. il .;ie ro !li sa ngue di animale reso artilicml menl<• immune possierlt• per altri animali :;traordi na r io potere immunizzaule c curativo ( Bchring).

\l a l in Lim o dell' rmmunitir tanlo natura h qu.t nto artilit·iale la scien7.a non ha ancora pro n uoriato l'ultima parola 1· s iamo ancora nel campo delle ipotesi. non o"tante chi' falli d'importanz.t .;ingoiare =-ienu stati scoperti in quP.:>Li ultimi a nni.

Le esperienze di FodiJr, e a,·eH111o già fati" ehe il sangue ha la propri1•th di nuocerr ai hatterii. e Burhncr pel primo rlimo>'lrò c·ho tale proprietà spetta più partirolarmenlr al siero. Il siero di di animatr i• più IIO I' ivo ai batteri di q11rllo di anima li se nsibili. fatti, rlte riassumo dal Houx, hanno rlimostr11to che il siero di sangue di anim·di st'lbihili. refrallarri o im- l L l S (ILI A (;UA RI GlO:'IE DELLE )IAI,.\1TIE t- l ralti l!iovaoi , pil1 ri cetth·i. producono un siero di attivo di ' tnello eli ratti adulti. Le spore o il rarbonr hi o adulto qua ndo s'introducono solto la aue di nn ratto. ma qne...to muore :,:li sono inoculnte nel san ;me. Il giero òi sa ngue di nn rallo, mescolato al carbonchio. re·tde qu esh.> iuoocno se inocula to solto la cute di un ahro ratt o, ma il ratto, che ho fornito il siero, muore di cnrltonchio :;e !' in ondato per la giug ul are. l nsegna l\ocl1 che un organismo d iv iene immu ne contro un dato microrganismo se questo non può svilupparsi pii1 nel co rp o dell'animale. Se l'organismo i• immune, 11·ionferà dei germ i patogeni, anche se questi penetriuo tt•rnporaneam ente ne l co rp o e ne ri em piano e capillari e te.;'uti (carbo nchio, de' topi).

GUDÌ può :1çere azione oocin <.ui :.:ermi nelle rolture artrfl cial i. ma che la cosn non nell'organi smo. Behrin!! e hann:>. ad esempio. osservato che il siero .cJi eavi a st>nsibile al ,•ibrione di Metchnikoll' non t> ba tteT'ima lo divi Pnc :ti massimo grado que ll o dell'anim fde necinato.

Il srero del sorcio bian co, r·efrat tar'io al carhonclrio, impe· nelle co ltur·e a questo germe l' nlle sne spore di svilup.pars r: com r pure rhe il rarhonchio si s,·iluppi nel sensibilissimo topolino bian co. ::;e è inocu lato a questo mealle :-pore o ai fìlarl\enti, ma lo stes.:o sorcio bianco, ;nor.ulato, speisn mu ore di t'arboncltio.

Secondo e il di sangue della ran a i' Ilei rane. animnlt refrattarii al carbonchio, avreltlte granazi11oe immunizzante e curali ,'a anche pel topolino bia nco contro il rarltonchio, ma quest'azione non è stata confermata da nltr·i speriu re ntatori.

Le dìiTt>renze del tutto specil iclte. rhe si riscontrano nel dt animali sensibilt e in quello di anima li non sensibiti furon o particolarme nte rilevate da Behrinl!'. Bouch:.rd e Nil'•en. Tali clifTerenze all'irlt>a drlln esistenza di bauericidi ne l per ispieifare In causf1 dell ' immun itir ( Hehrin !.!).

.;arehhe.stato più semp lice e più l'hia ro cht' la teori•• dell' immunitit se si fosse co nfe rmato clte nel sangue di un animale fossero uccisi quel germi, pei quali e immune, e ··he quelli, i quali. inoculati produ cevano la morte dell'animalt>, fossero stati in grado di crescere l' mollipli ca rsi nel )l a non essenòo costante, per •1 nesta via nN• possihlle di giungere alla soluzione dell 'i ntricato problema.

:XeiJ 'oqw nismo. oltre le p1·oprietà del sa nf:ue di uccid ere hat!erii devono e,;istere altri di schermo t·onlro gli agenti morhosi cile producono i batteri stessi.

Altri germi patog,eni (tetnno, clifterite) cile non abbandonano nell'organi ,-mo le loro sedi p1·eùileue. lo inondano ron veleni di ma:>simo potere tliiTusivo. Contr·o mici'Organismi può protello l'animale in due modi: o impedendo ai germi morbosi la continuaz iont' della •itn. o protepgen •ln l'animale co nrro i veleni da essi clabo:·ati.

. e 1·esi!<te routro il ' 'eleno. il ge r·rne diYiene pt•r· esso quas i innocuo. anche se continua a vivere ed a svilu p·

Però :'\lJJneut:r ndo la dose del ve leno e no o rinforzand n rontemporaneame nte 1.1 tlell'or).(anismo. si giungeril al punto , in l'ni rapidamente la morte (Br·if'ger. 1\ ita:;n to e

Hon\ \ ersin per· la difterite, 1\ itasato pel Letnno. nell è ri.;p ett ive co lture tli bauerii. bann o dimostrato la esislenta di velen1 tanto potenli. da Ca!!ion:u·e la morte. elle i non al•handonino la lnro sede d'inoculazion• ·· j tratta :111un qoe di nna vera intossrcazion e. Qne;;Li veleui, «e bhene di a?.i one pote nte. so no di u n'estrema lahilitir. Nella rura adumlne d i queste malallie sarebbe utile 1l1 volgere lA proprie forze co ntro il veleno prodollo dai batteri i. Behring riuscì a guarire, con divero;i rimedii, animali infeui da difterite . se nza uccidere i bacilli ··orrispondenti e lo risultato onenne Kitasato pel tetan o. Per lu scopo pratico meglio il siero di di animali rt>,;i artiflcralmento> im muni. contro il tetano, nel quale Behring e l tlnsato r iconobbero nno strao rdinar iO potere antito ssico. l1er sill:'ltti eccellenti ri,;ultali, i dflli autori ritennero per rermo ch e la causa della immunità acquisita co ntro il telano rip os ta nel sa ngne e siccom e gli stessi effeLLi si ollennero anche col siero di 1•osi conclusero che riposta nel si ero.

Il siero di sa ngue di Lali animali spiega grand e \'irtu immunizzante e curati va.

Questi risllltati furono •·onfermati in pir'tluoglti e per varie malallie ùa infezione.

1.' immun ilit acquisita ..;i trasmelle dalle madri alla prole ttelrntero col sa n6ue e d rlle nutri··i ai hamiJini col latte.

Qne:-ìt'ultima scoperta, giit ('onfermatn, i• tlovuta alla mente -eletta del prof. Paolo Ehrlich. il quale, in uno studio important iss imo sull 'immnnitit delle cavie contro il ricino o l'a brina, dimo , t1·ù che il latte della nutri ce immune può produrre nei latta nti un allo grado d'immunità. Da ciò può anche deQnt·si come l'allattamento artiliciale non s in mai da an_teporsi a quello natu rale tanto della e. in rirc ostanze eccez;onali, di nut r ice .

Hanl.ing e riu:;cito ad e,;tral'l'e sostanze chimi che prot ettive tanto dal corpo di animali naturali, quanto da 4uello d1 .animali ed ha de no!'!linato tali sostanze filaxine e soxine El le ha in e to:\olilaxin e, ruicosozine e LO\O 'ozi ne, secondo n;.;iscon•J co ntro i micro· organismi o i loro veleni.

Que·te ·ostan7.e appartengono alb uminoidi e r.ts::.ousigliano ai fermenti od enzimi. organi vegetativi degli uomini e degli auimali ha n no luogo tali azioni complesse da poter neu tralizzare i p1ò potenti \eleni.

Ga u tier, ll auchard eù altn hanno dimo strato rhe nell'organismo. per tru:.formazioni thimil:he, si forman" prodotLi ser.ondari o fermenti, i quali posseggono Azioni eminentemente 'Alenose. sostanze circolano per un certo tesnpo nel corr-oo, lìn chè ,i hrnciano e si convertono in prodotti lin uli. Brieger, Kitasato e Wasse1·mann sono di a\'\ iso che nun avveleniuo l'organismo, perchè in questo esi:>tono sostanze ha aknn immuniz?.an te o cnrativ•J inoculato nel di altri anitllali ..\nzi 1\itasato, pr·ima da olo. po1 io co mpagni a ùi Br·ieger o Wasse rmann sos teneva quel ;;ieru non anJui=-ta:;se tali propr1eti1, neppure dopo l 7.iun c ùel pol lo con colturo di teta no , m:1 Vaillard potelte ·ll1· most ra rP a h itasato, che il di sangue del pollo artpus ta t.11i ,·irri1, pnrchr le inocnlnzioni di tetan o sieno eseguilA nel peritoOI'O e ron 'luantitit snflicienti di materiale. .

•·apaci di neutralizzare l'azione dei prodoLLi veleoo:>i iutermedii, provenienti dalla tlecomposi7-ione dcii'Alhumina normale. e ritengono che tali sostanze si tr(lvino nel corpo prutopla·matico delle cellule, lo :.troma ùe:.:li orgnni e che L'Set·citino pure un'azione su i veleni dei batLeri. il potere protellivo specifìco e nelle cell ule dei ballerl stessi. cellule che contengono molto fosforo e l'azione dell e chi mi che dell'orga nismo normal e non farebhe altro che 1110dilìc:Jrc il loro potere tossico. Gli autori sop rncitati estras:wro tali sosta nze dalle cell ule di veccbje col ture di tifo e ne sperimenta rono la lor·o grande azione tossica t' immunizzanre la dose impiega ta.

.\'el corpo degli uomini e degli animali di,•enuti immuni ha dunq ue luogo un cambiamento di natura chim ica e camb:amento, seco ndo ll ehring, si e:,plicherebhe nt•lle parti del sangue, prive di eleme nti vitali.

Il l'iero di sa ngue di animali che sono immuni per natura. ad esempio, quello del pollo domesti co co ntro il tetano. non.

La terapia del siero di :>angne, inaugurala da Belll'tn:r, trovasi i n aperta oppo,.;izione con la terapia <'(lllulare r itn-i) in·m:,(nrata da e so:::tenuta \alidamente da lui e tla i suoi seguaci. <)uesl'llltirna teoria va acquistando di i n giur no nuova imporran?.a.

Jlopo le prime !iulle claJnil', l'a ul<lr e ha esteso le sue r irerche alle prinripali malattie d'infezione ed ha dimusrralo , ari esempio, che nel coni glio sensibile al caruoncbio, i IJ:II'ill i :.:er mogliano, tliO'ondono in ttatto l'organismo ecl lll'l'illono l'animal e: invece nel coniglio immunizzato i citi distruggono i rispcuivi microrganismi. t:aui vit:\ rlei fal(oc•i ti i· gra ndissima tanto nell'animal o rcfrallal'io, quanto in tjtwll o immu nizzato: essi tli gel'isco no i corpi che inglobAno, non e'elusi i microrgani ,.,mi virulenti (rarhon•·hio;, mentre nell'animale ,;ensillile digeri:. co no i microrgnnismi atLenuali. l germi de l mal rosso dei suini e della tubercolosi sono pure .-la essi in globati, ma non digeriti. t.:on nume rosissi rni espe· rim l' nti ta nto l'autore. quanto i suoi segunt'i hanno dimoche i fagociti inglobano i parassiti vivi e virulenti .

Fra le altre prove, Rou>. adduce le seguenti. Nella seui"" lll ia •Ielle rane, prodotta da hacilli mobilissimi, questi, in.. hati dai fagociti, co nser·vnno ancora il loro movimento. l l tarilli rarbonrltio:-.i del ronig\il) vnccinato. imp;igionati d ai fagociti . si svi luppano al microsr.opio :.o tlo J'ocrh1o dell' ossen a tore.

Metcbnikolf isolò un fagocita che conteneva un ba ci ll o carbonchioso e con esso otten ne nna coltura virulenta di carbonchio.

Altri argomenti in favore della fagocitosi : l halleri fuori dell'azione dPi fagociti;

Il carbonchio. ad e:-:empio, si :;Yiluppa nella ramera an· leriore dell 'occhio, anche del cnn1glio \accinato:

Il carbonchio deholi,simo del primo vacci no l'a sleur cresce facilmente nell'umor ac1Jueo del co ni glio ,accinato: l \' accini invece attira no i fago citi. L'azione di quest1 ,. gr.l nllis!>ima in princ1pio: se tarda, il veleuo uccide i fagot'itl .

Le spore di carl>o nchio sotto la ru te di un coniglio vaccinato. riparate con carta da liltro o batufi'oli di ovatta dai fagociti e noo dai liquidi, ::.i svilup pano.

Questa grande aziouc dei fagoc1ti negli animali vac1:ina11 dipende da ciò che essi so no allralli dalle sostanze elahoratr da microbi, le quali dào no l'imn111nitit. Al cune di 4ueste :;osta nze hanno azione attrattiva. altre ripul siva. Vel eno mi t·l· dialissimo ripulsivo, ad esempio, i• quello del colera.

L'acido lattico, elle Ila IH'gativa, la morlr dei fllgociti.

Il siero di sangue di auimali refralta1·i ritarda lo sviluppo delle spore e attiva i fagot·iti, i quali sono pure allraUi tanto dalle proteine dei 111icroui morti, 'tuanto da quelle de1 viv1.

In t:(IIIClusione l'immuuitit acquisita per •• Houx nun ·arebbe altro che un adat tamento dei fagoc iti a1 prodotti mi.:robici e l'immunitit naturale. la resistenza naturale ùei fagociti ai veleni dei microbi.

Alquanto diverse sono le conc lusi oni di Rehring. Per l'immunità ori(!inaria {naturale) , seco ndo lui , non sono not e tulle le t·1rwstanze da cui dipende; per l'immunità acqui:-ita. le co;nizioni "ono tanto avanzate nello studio e nella coooscenu di una serie di malattie da infezione da potere co n 11ic urrzza ad una proprietà del sangue e pitt parlicolarmnnte clt•l sangue privo di elementi ce llulari . l'er la ).(tH\I'igion e, seco ndo Behrinj! , è ne!'es;;ario produrr·e un alln ,.:r;ulo tl'immnnità negl'individui se nsibili e (JUindi spt•rimentare ,e il .-;angue dell'animale immnnizzatn sia in Jlradu ti1 produrre. io un :dtro individuo. az·onc protettiva e curati, ...

Il s•HI!!Ut' clell'individuo immunizzato deve acq uistare proprietit lt:;llt'l'icide oppure an titossiche. o tutte e due insieme. l' uil essere pure rlte acquisti altre virLil, non nnrora ben mani feste.

Re,·rntemente E. H. Rankin, il quale si propone ùi conciliar•• la teoria cellul are con la umorale. ha dimostrato che le rellule del corpo non solo louano per la loro pro prietit divr• ratrice contro i microrganismi penetr·ati, ma che vi sono altre cellule di . tinte dalle altre per la pre5enza di nuclei eo:-.i · nofili (Ehrlieh), che secregano sos1an1.a battericida, la quale si diffond e in tutto l'organismo e si ritrova specialmente nel di . •\d unque l'ardu o pr·oulem cl clell'immunilit non t'ancora del lutto riso lut u.

\ mmes3o poi che con prooessi semplici:;simi ed innocui fo5se possi bile di rendere immune l'uomo contro le più gravi malallie d'infezione , ciò non costituirebbe uu Jlrande progresso, percbc l'immunità artiliciale non dura animali che poco tempo. in media due mesi, e solta nt o in circostanze eccezionali potrehhe l'uomo ricorrere ad essa. Per lo scopo pratico c d'importanza gra ndi ss ima la terapia.

Il prof. Ti zzoni. co n l'antitoxina preparata da lui e dalla douoressa signorina Cauani dal siero di :-a ngue ùi ca ne e dr co niglio re:; i artili cialm ente immuni. ha già ottenuto noYe :Hrar·igioni di tetano nell'uomo.

Tali ris ult ati ti debbono recare molto piacere, anclte se f''i to egnale non otten nero Baginscky e in una hamhrrr,j tetanica co l siero di sa ngue di co nigl io immunizzat o e Henon in du e casi di tetano eu rati nell a clin ica del pro/'. Dieulafo.' co l siero di di im mun izzato da Yaill ard e Hou\.

1\ itasato. nei topolini bianchi e nell e cavie, inoc ulati c·on ischegge 1li leg no, imbratta te di spore di tetano e cur.tti, ri -;pe ltivam ente , dop o 12 ore e :H ore, con inoculaz ioni nel peri toneo di si ero di :;angue tli animale i mm uni zzato, a far· loro su perat·e la malattia. Però Lazarus ha r·ecen· temente dimostrato che il siero di sangue di uomini, i quali hanno da poco tempo superato il colera asiatico, mentre i• attivissimo per co nfer·ire l'i mmunitit. non ha r he poca azione. se In mal atti a i· comi nciata e la tempe ratura t\ divenuta considE>revolm en te e che, a colera manift'sto , non è più bile a lcuna guari gio ne.

Ch antemes e e \\'i dal , io un re cen te ed importanti:-simCI studio sull'infezi ou e tifosa speriment a le , co nchiudon o che il eli a ni mali im mun izzati possiede azi one immunizzante e curativa e che il si ero di sangue dell'uomo, çhe Ira il tifo. tanto nella co nva! e•;c·enza, t{Uicnto dopo la (clopo 1- ·ettim ane. i. anni. 2? a nn i l po,;siede virtir immu ni?. · zanti e terape uti che.

In somma la buona via è aperta e '>peria mo che in venire la c'i nseg ni il modo di poter curare , al prim o loro le malatti e da infezio ne con rimedi piu eftirari di quelli che abitiamo usato fino ra.

Hi gennaio 189:{.

Contributo

QUIS TIONE DELLA SORDlTA' VERBALE

11er il dott. l uic:i 8earaao t toteneotP medico

La della sord it à verbale non ha una sturia molto remota. i toglie nn fuggevole accen no fntto nel l G3 da Baillarger d'indi vidui che passavano per e dementi. ma non erano nè gli uni ni· gli altri, non niTe tti che da una specie di afasia, il vero per·iodo dell'osservazione comin cia co l Broadbent nel 1873 seguito subito dal Wernirke e dal 1\ usm aull. F: fu prima clinico e fisiologico e poi l'anatomo patol og ico. quello che gui dò i primi pa :;si nella menziona ta ricerca. co me si .;;a, tali mezzi di indagine quell i che han preso il sopravvento sullo nell o studio delle malattie nervose.

Ila quell'epoca si no a che lo Charcot mcttera fuori il c• elehrA stu dio delle afasie nell'anno 1883 ·84 si ehbero parecchi e puh blicazioni, parte di casi clinici soltanto. parle corredati dal r eparto necro scopico. Sicchi• l'i llu stre ·cienziato pole tte rar ce nn o di 15 casi di sordi tà Hrbale J,:i:'t pubLli cati , dj cui 1O sel(ui ti dall' auto psia. F: basandosi :-u di essi. giacchù man cava ngli osservazioni proprie : inc'u ·e la

:>ordilit verJ,ale. come una specie tulla a sè di afa in, fra le nllre alterazioni del già nole.

I n L_nl.e studio fu a breve intervallo dal Sepf•illi m•r/l(lle. aui l r fre niatico iraliano 1Rts3. e l ilmta t! i {1·eniatria fascicolo 1o e 2° anno 1 ). l.u cranr e Mppdll ([orali::;a:;ioni fun::ionali del <'n-rt'//t1

F l HSJ l. dal nostro illustr·e professore Bra nc/ 11 (L Xapoli 1885). Tulli vi appor·tarono il loro

,·alevolls rmo conlrihuto di ossPrvazioni nuove e di trlter· . d d . . 1011 e 1 uzr.onr sulla stregua dei falli coscienziosamente anzi, per essere stata richiamata sull'argo mento J'nttenzron e degli studiosi dagli illustri aulori menziona ti 1 s ul riguardo din•nnero relativamente più merose, ne mnucarouo osservazioni contrarie o tali soltl in alle deduzioni nmmesse dai precedenti o;;srr,.<Horr . casi mi diedi cura di rintracciare nell'occasione eire dr nell'ospedale militar·e pri nci p 'lle della di' rsrone Napoli un reperto net'l'oscopiro, che può recare un ro nlrrbuto non s prezzauile alla quistio ne. li n occorre richiamare nella storia dell'inferm o. li Boens f{ta a l suo entrare n ell'os pedale prese ntava otile secretiva croni ca a dEstra. mnlallia che sofTrivn giit d·t Yari anni . a ttnnntn assicurava lui stesso: l o ,:colo rlell'orecchio a quel tempo era ben poca I'O'a. otosco pico praticato a varie riprese collo spec ulo del ToHr l•ee e lo specchio del Trollsrh. ollre ad alte razioni di poco rilre' o del condotto, faceva rilevare perforazione estesa della membrana del timpano. Tale le!'.ione n sua volta veconrermala esperimenti tlel e del PolilzPt' . al microscopio la secreziOne tenne, che colan tlall'orecdJio. allo scopo di la IJalur·a del prore.;su, non mi rius c1 mai di risrontrarvi il hac;Jio di h.och.

. r ero da quell'epoca sin ogf(i la questione non ha cessalo dr essere argomento di studi e talvolta anrhe di con1raversia, coerentemente a quanto avel'a asserito lo Charcol. che drceva essere la sorditit verbale la forma di afas ia m-eno studiata e più dillici le ad analizzare.

Higuarda''•l il ,·ice brigadiere dei RR car·ab· . . Il . . · rnren oerrLurgi della.lt•gione d i Torino iri decesso per tubercnlosi poi· dragnosi deuitaml'mte con fermata in '"i ta coll'esame deglr e:>pettorati.

Con tulla proballililit era ,lat.'\ essa il punto di partenza della t ubercolosi nel sno crganismo.

La ra collit uditiva ).:enerira dell'orecchio afTeuo se mbrava d<' l lullo nho lit a . Dico in quanto che i• risapuLO, eumr tlillirile provare l'udito nei casi in eui uno solo or·gnni e nll'etto e l':l111·o è normale. anche ricorrendo ,,J sollerfu or io consi" liato drll Oennerl. Clte però la causa n n · della fo sse di natura organica pr t· alterazione òell'orecclrio interno, lo rlimostravn l'esame co l diaplta:;o11, dr eu i il pazienle non avvertiva l e vihrnziooi, quando veniva situnto alla :ìOmmilit della te,;la. o '\n ll'apolisi mnsloide eli di'stra.

1:rò pure è spiegtt.ilt'. nolo qnanlo sia diffirile rin,.,.n ri o nell e secrezio ni ri'Oniche aperte mentrP la tliftÌt'()ll.a ct>ssa nei ca.;i tli acuzie o suhacuzie.

LI Bezold. infatti. riferiser al r·1gllitr'tlo nel :;uo archivio di l'linica merlica un hel caso rli otite meòin suppurntiva maiu un intli,·i.Joo tuhercolntico l' intluenza

1lella lin fa di Kock, in coi si notnrono ahhontlnnti bacilli Lnhcrr()lari. Colla secrezio ne avendo tentato qunkhe cultura in :,i&ro di ebbi cogta otemente negati\';.

Ad O)lni modo il Boeris, oltre la perdita giit della facoltà ndit i,·a generica all'orecchio de·tro (sord1ta ltrnta deii'Ar naud) non prE>senta,·n ne5suna alterazione che si riferisse n pel delle parole (sordila verbale).

La vista era pure uormnle e l'esame oftalmos('opico del fondo dell'occhio riusci Sormali pure erano le diver"e estrinsecaz1on1 somnliclte e di relazione alla dipendenza del cervello.

.\ Ila necro,copia, di cui io fui incaricato. oltre alle alterazioni dell 'a pparato respirnlorio proprie delln tuhercolo <i aYanznla, :-i riscontrarono le . ejluenti della cavit.t cra uica e delf'o1·ecchio. Pallore dellu dura madre, che prPsentavasi ili.; cre tamente te!'a e del tullo normale alla !' ua superlìcie interna: meningi interne pure pallide ed edemato't> ::.oprat utto in corri;;po nden?.a del lo ho tempoJ'ale di rlrstra, ore la pia madre si abbas ·ara in una perdita di !' Ostanza sottostaote; vasi ba::ali senza alterazioni npprezzabili, circonvoluzioni cerebrali pallide, edematose. di consistenza dimirwita; al lobo temporale destro un focolaio di rammollimento di colore di molle e diflluente, il 'JIIale inteJ·dssava la mal{gior parte della 1• . e circonvoluzione e che iniziandosi io a' ·a nti poco pit't indietro della scissura di Silvio e rasentando in alto quasi il limite di misum,·ada aranti indietro nn due ce ntimetri. dal· l'alto in has!'o un centimetro e mezzo con u na profond1tà ineguale o.;cillante tr·a mezzo ed un ce ntimetro: aller,t?.iooe dPIIa sowtnza ce rehrale nei diversi tagli e nemmeno fal'c ia esterna delle meningi: ependima questi prepHali a discreto ingrandimento, " vede sub lo sr.omparsa In normale strutturn della cerehrale e al suo po!>to le cellule ner..-o"e alcuue pnve di prolungamen ti, granulose o ridoue in piccoli granuli, altre rigonlie e pa ll ide ron prolun gamenti e ialini: le lole della neYro.,lia t·ariche di line goccioline di gra-. o; po1 r . . cor pi arroton tliti e opachi per le successiYe trasmormnz10n1 dt>l gr.ts5o; <li mi elina forma di picco li gloh1 liberi e l'•Jrpt amilacei.

·... dell ' on'cchio medio con distruzione della membrana ... del timpano c grave alterazione della catena degli rli 11oa tale alLPrnr.ione cerebrale. che in \ila non s'era annun ziata con nlrun stntomo apprezzabile. rarc ol,; i il pe1.zo. che tenni ad ind urire in m;soluto. feci di,·er si preparati. cc• lotandone alcuiH l'eosina. altri alla picrooigrMina del ed uno con colornione dopp ia all'eosina e nll'ematossilioa.

Or quali sa ranno le deduzion;?

Il rammollimento: quanto alla :-ua si :ouhito. a che se ne ammett ere l' ne autoctona (Charcol, Prn9 rì>s mltliral. Lr:ionl' stttla meningite _a plarc.h 1 ); si., :-e:;; \ Oiesse ricorrere alla idea della tromhost o del! embolia e i.rn le due più a l[UCibl che a queslll (Galvagni. Riforma medtcn. 90}.

Biso)!n R so ltan to scartare ogui idea di ùilfusione di proùal l'oreccltio alletto al :;oprnstante lobo cerebra le, come inveru succede d'ordinario ( 1\.orner, Scati.stica dell1' lesioni ri'Ttilrnli .vussrgtti/1• a otitl' media o inll'nw). perchè la esterna non presentava segno alcun o di lesione. l surdin1 uditiv i unilaterali ri sco ntrati nell'infermo riguardantt h lìfe1·a dell 'udito comune. bisogna per l'allerazi,lne periferica dell'orecchio afTetto. Resta quindi a con-1- derare il foco laio di rammollimento per le possibilt influenze inere nti alla s ua sede speo:a le. t:., nlinnartclu lllOILre l'esa1nf' ,..or to il rappotlo eli lt>sione riguarclantP parli colrll'lnente il loho temporo,;fpnc1itlale di de,tr.a, cwrorr·e notare rhe nnnloi(amenle al mio. ce ne t> qualche altro riportato Mila IPIIf'mlura. seuza 1'111> mai si ;t\Ul n a dPplorare apprezzabili. S<'mbrereblte ant. i chf' la chirurgia. falla audace da tale considerazione. non :we..;sp risparmiato un tal campo, rhe si (H'P,tn,·a rosi hPIIf' per lr anlit r cunquiste. Ciò pnò rile\'rtrsi dai lu•i !':hi >'Oiltlltll!'ttti dal Bt•r·gut;trt (Sucie/IÌ 11/l'rlictt eli /lerlhw) f' dal Uuch\\ell tf;illl'llttft• ull'llim amt•rir.autt}. Utt• pt'rò il luho tt•lnporu.;fenoidale di dt>,tra fo.;;;p di 1111pnttaut..t relati,·amente tlla funzione dell' udrt.ium• c t'OIIlf' furniune gt>nt>ral e dell'n di lo P c·ome fnnt.imtt' la paro la signilica tn, n<Jtt pare. l.n si vrdt> all'!•r·malo da tuili gli autori e lo prova l'osspnra;:inuP d te uppnrtunartr rnLe fa il ih• Ho--s i ( lf o,walt• di utointrifl, ltom;!) rit wl uta dal Lucia n i su due in.Ji, idui. r.inc\ dte nPi •nr.lomuti a'· P\ iùentt' la dPii••it>uza ciP Ilo :-;viluppo rlei h•ntpurali iu rortl'r'canto alle altre r.q.!IUflt e che <rnaldrP \'oli:l, "'11111' 111 urt o dt>i casi del l.tr c• inni, il lola n tli " ini stra Arn an>'Bra pier tlelidenlr> tiri dt:>stt·n.

I n linea ge nera le occone ri corJnre che t·ilevnnti distruzioni sostanza cerebrale possono essere rompatiLili colla vtla ed anche non annunziarsi co n alc u n sintomo. c1 ,i hellissirni se ne nl riguardo nella Relazione pubblicata a cura del nostro l spellorato di sanità militare guer ra clr america na e s u quella franro-tedesca ul tim a. :'1i· manr.a a spiegarr silfatt i casi la parola della sc ienza tr oria dello svil uppo di centr·i s11ppleto 1·ii r drlle funzioni dorandosi considerare la corteccia cerebrale t'0111t• non di r.enLri e ··ircost·r·itLi. ma ,uJo di 1'81111'1 dr intensita fu nzionale. r:ome lesione particolarmente localizzata al lo ho temporo- ::;fenoida lc. non poteva ave re inOuenza hen chiara sulla l'n.:ol lil genera le tlell'udizione. liiit il Nohtnagel avevn all'armato che soprutuLlo i ùini uditi\ i di tllr sol lato, a pre..;rmder e ra)!ionevolrneole eia nna diretta dt'll'acu.;llro nei proressi ha:-.ilari . rari.;.;imt nei focolai E a;!g1ungHa chP oun Pra no st rlli puh hl ica ti reprrt i nenoscopici i IJ tw !l dimos lra.;set·o che i focolai ::it rntt i pir·t verso la co rte ccin avessero proclotlo la :"orditù. Migliore fnrtuna non lranno avuto gli :>Lttdi posteriot·i int,.,i a scoprire nell'uomo il decorso. intran·anit·o delle origint delle libr·e dell'acustico, quando anrhe il .\l e) neri dovelle nhhandonare l'idea rhe fossero in c'oli n r·ot della l'ossa di Silvio. E ancor;l piu tardi il Lur iani e co nronlt' ron lni il Ferr ier an·errnauo lo clelia sorditil propriamente della in rapporto allt> le->ioni r•ot·licali. rimanendo aùcltr'tllura nell' omhra quello che an11nali i• noto, cioì•. il rapp orto di hilatrralità della cort eccia cerehrale dei due c•olla ,fera ttd•tiva pt>r·rfrric·a clf'i due lali dPI c·orpo.

Sara util e allora clonraudaN: qtr.tiP il signific-ai o fu n7. iona lf. •lellf' I'Ìf'I'<Htvolul.ioni trmpurcHfertoielali tli de . <tra ·t IJui ltu\·a po -lo ··onv.. nienle la IJIII'lwne ùPIIa ...ordita 'rrlrale. l.' ulltlll•r pul•l•l u·:tl.lltrte sul clopu la lratlal.ic•rH' sira rlrp 1111 fa In t:ltnrcot. ,·. quell a ci lala el i l.n ria ni f' pilli. :rVl'tHlone ti ll innl'111. ··!te Ili' dopo. parlato P" t inc·rclent e. Il Lnr ian i t' il Seppi Il i la poJ'l:, rono a qur•;:to punto .

Jir·esellt:u·ono trna .;rari-tie·a clt 't>llli •·a:'i 1li le>sione rrrebrale al taYolo nnatnmi,·o in individui. dte in' ila ave\'anu ftllo il qnaù r·n della so rJilit vcrla:ale• n accompaguata ad altre alterationi Si1Tau 1 in cui era no comp resi otto de1 dieci casi annunziati dallo Ch:trcol, era no lutti q uelli, che ri s ultavano puhiJiicati prima dell'epoc.t della loro Hisogneril. per :nere la :-tatisllra completa. <l).(l!innge1 ne uuo del Franrl-el di Be1lino e l'altro del Chaulfard ch'essi avt•\auo ome:N>. 11a ro,;i 1111 to tale d1 :!.:1 di :.urùita puhhlicali pr11ua del ' in cui t·r•.,tantcmcnte la lc,.iono riscunlrala al taroln analomH;o riguarda il loho temporale ùi si 111 slra, wer·1s.tmtmte la prima parte della seconda ein·onvol uzi one.

Dall'X:; 11 1 poi trovn cl11' sono pubhlirali 1 -.eguenli a ltr·r :-.empre l o Pe m• t (Ospedale della Crore R11:ha a Li oue anno 1886). Caso di donna aleromasit'ét. che eLite apoplessia crrehrale co n indel,olim eulo degli arti del lato inde· holimento che scomparve: la sord ità \'Orh,tle. All ,1 auto i a SI rhcuntrò ram muli imento dei • , posteriori dd le due pmnt• clr<ouvolnzioni temporali di sini srra.

"J• Professore Leona rd o Bntn chi. Cerbone t;iovanni di anui 6 1 •·ico1e rfllo nel nwni romio provin cia le di Napolt: presenta ra sunl ili t vt=;riJal e, para fasi a. paresi del la faccia ,, destra estesa arti omonim1 . .\ ll'autopsia s1 riscontr11 ranunollilllPOlo della metit posterwre della l' ri rcrJOroluzione temporale di sinislr.t a parte della temporale

:1• Cornunicazione dol Netter alla societit eli hiolouia di Parigi. Una donna che in ,,eguito ad a ttacco eli pre senla 1a emip legia a destr:t o sord itil verbale . nonostan te e:.isles:.e inte;.:ritit clrlle alln• conosccm·e. L'aulops 1a 1·iseontr11 di lulla la pl'lma tempora lr d t stnhlr 1 oltre lo• a so-.lt guo

/.1) c o d o

•· Jullltllllcat.wuJ el lh•Jerine alla .sle;sa st,<'ICliL So;.:gello co lpit o ùa t:er. itit e sunlitit \t;rbalt; comJJINa co n urlito prfettamentt• ,·onsen·ato. Alla necrO:'t'opia ,;i rinven ne una fiulra j!ialla di ram mollimento oect tpante la circomoluzionr .parietale inrert o•·e e la parte della prima e dell a aeeonda tetnp orai EI. non ché della seco nda occipitale. Il rammollimento si approfondi,·a nellt sostanza hianca sino alla parete n•ntri rr,lare.

:}• del Serll't l\ alla stessa societit. l ndiTidtto con cecitit psi!'hi t·a e verbale, sorcìilfl wrhale e a(!rnfìa. \ ll'nnlopsi n gi notavano lesioni simmetriche -della curva e a sinistra una molto limitata ùella regione retro-i n-ulare e della JH'Illl:l temporale. La mant an za -di le:'ione della seconda frontale, che avesse spiegata la si spie;ta stato l'ammalato rieco per le lettere.

6 " "ill s (l'nir. med. mnrta::., noremiJre l Hfl l ). Donna morta in st'I·Wito a ripetutt nttacrhi di interamente iu ultimo di ,ua vit<,. Al tl\\olo anatomieo fn ri- contt·ata atrolia della l" circonroluzione teruporal .. •li sini,tra nei suoi • 3 pOl-leriori co n depressione !lpiccata co rrtspnndentt> nl trnal'lo posteriore della set·onlla temporal e eLI all a scii'-surn parallela.

'i" Comtln irat.ione dello autore alla ao;gnciazione flevrol o;.:t ca nmel'icana o di le:;ione della l' e z ' t•irronvoluzione tempor.tle tli in indiYiduo, cilt' in ,·ita aveva presentato ::or·ditil per le parole in "eguito ari allarco .apopl ettico (frirmvlle wyiPsr• rli mr•dicino). f ndi1 iduu r rn''" t·atu nel rnanil'Omio di \\' t·st al'asiro in :1. ript>tull nervosi con perdita di cosl'ienza (eptle:;sia?) s..,rin lin tlall'adole:SI'enza e in rni :;ei settimane prim:1 ÒPII'nlrimo l'udito era IOI'fli\10. rn'Sf' ll l:lntlo perO l'f'o'i tit ... :;nr,hta verbale . mostrò rammollinwlllll <lelle circonvo luzioni tewporalt di sini,lra, del 1.dru e tlell'insula. sinistt·a atlravrrso le> s1 ..,·urgeva una lerevnle depressione a lirello d ella patte p'lsteriorr del lobo frontale e dei '/3 inferiori delle c:ir·convolnzioni eentrali. da una ltu: una. che fra le altre par·ti ;n e'a ,]istruito In 1n cireonvolu7.ione temporal e di :;i nist rn eia terza ,·irconvoluzioue frontale dello ,..te;;so lato. intanto 1'ompreso nel campo dist r ullo Il ,·rntro dei movimenli volontari dP II'nr'lo il pazienle fu obbligato a senir=-t della nww per ,·ui divrntnto a poro a po co man cin o, prrsentava l'emi.;fero cle,..tro p1l1 luppato rlel e in vita nou cliede segno nè di ni· di ,;on l i là ve rh ale.

Coi ca:;i che sono andalo raccoglienllù. In statistica tlel Lucia ni sale da tO n 30 casi di sordità 'erhale tuui heu to nfermati •la! relativo reperto nocro,;copico.

PPrò ris ro ntt·ando la lelll'l'atura. qual chP altra ,· .. -a :>i riesce a trovare degno di nota.

Il riferis ce di un uomo mancino sin dalla gioventu all'etto da emi-epileo:sia destra. con ,;uc,·e.:,;i'a non complica ta ad alcun disturbo ùellin)o!uaggio, ni· a :\OI'IIila verbale.

La necroscopia fe ce ri5co ntt·are un tumo1·e che a\ eva completamente distr·uuo le ci rconvoluzioni tl3 utporali dt :' ini.:tr·a.

Ed ultimnnwn te ( 1/11'1/ico lum · f,artln. l R911, riferisce di un reperto an a Lomieo tl'individuo in etti la metit .;ini.,tra del ,·.. n ·ello meno ''ilu ppata della destra.

1:1 troviamo quindi innanzi a ll'l' or.lini di fatti; dn 11 11 11 prte 30 ca:;i di circonvoluziont d, sinistra con ft>n omeni 11l vrta tll sor.ltta verbale accompagnata -o no da altre alterazioni da uu 'al tra parre due c.1si di le:>iom delle stesse parli senza fatti di soròit ir 'erhale. però in individu i manci ni; dall'altra il caso ed al:ri .analoghi di lesi oni del lobo temporale destro, :-;ra spontanee, -che IH'O\"ocate chirurgicam ente alcuno di altt'razione al'asica. Qu anto alla !'Ordltit verbale le nllrriori osten'aziunt che si vanno ra cc ogliendo dinwstrano sempre P"' che un1 tale alterazione del ud1to de,esi con sicurezza auriuuirc a lesione del cett rr o per l'udizione della parol1. ti quale risiede nella prima e parte della ri rcon-voluzione tem poro;t!e di come zona di difl'erenzi amento sulla vasta area corticale della funzione per l'tllltlizl<llle 4renerale.

()aJl'oss el·vazione però dei t'.n!ìi riferiti sin tjlli e ancl1e da -quelli parecc h i riportati dall'All eo-Star, dal Bennet. dal Ba!lian, ilal Ball et e dal Uernarcl l' non riferiti qui. percht:· non acco111pag nati dal reperto nec r·o,copico, ri su lta, rho la pl't'iale indirata col nome di verbal e r.,ramente ,;i manifesta sola. Lo l:ltarco t infatti dei dieci casi di r•li dispoue,·a. potelle pre,;en tarn e !'o lo dne di :'\Orditit vel'l•ale senz1 complicanze di allra alterazione del 38 rifet•iti in que3to studio. ve ne ha ben Hl in cni la sortlità per le parole risulla s tata accompagnata da cecità ,·ert.ale. o da ngra1i.1. o da afasia nrticola re. l quattro centri per gli atti elementari del lin guaggio. d ue se nsoriali {i centri della uditiva e vi·m a). due motori (i ce ntri della m·Pmori a dell'arti colazio ne dei molli e della memoria gr.t tira). mmiLi fra loro da comme:;sure, per cni operano Si!lternnti ·amente come un vero apparecchio e colla proprietit co mpen sativa de ll'un cenlro per l';l ltro, tanlo che lo Charcot tale compen:.o ha oleratCJ a ri so rsa terapeuti ca. Or potendo lesi i cen t ri e le e le lesioni di quesle es,ere meno appariscenli delle pr·ime, :;j spiegano facilmt>nte i casi di del linguaggio seoztt lesio ne anatomica apparente e vicrver·sa: si spiega no le parafasie e le lesion i dr 1111 cenlm con alterazione della rispelliva funziont> 1ncon quella di altro cent ro alme no 111 apparenza rnlegro. In conseguenza i casi rifcrili sotto lali r1 guarùi dallo (wm uni cnzio ne de l gi ugno 1889 alla sot·ielà ne\ rolo;..ica americana) non potranno essere invocati a detrimento della localizzat.ione dei vari centri dellrn)! uagg:io. È da notare altresi che. fuori del co mpen"o in allo esi::-tente fra i Hri centri elementari cle l lingu :1gg io, un allro compenso JJiwgna ammettere iu via votenzialtl dell'emisfero destro su• sini:-lro. noto il fenomcuo del destrismo cerebrale, per r.ui la preminenza dell'emisfero sini:.tro sul oestro in fallo del linnei man ci ni Lrovasi essere invece dell'emisfuo srtl sinistro. LI inoltre che in casi di lesioni antiche e croniche =s i rende possioile la cornpeu;:atione per soslitutione fnm:ionalc di alt r e parli in tJuelli. dte vanno a diventare mancini. E se ne ha una prova nel dJ. me riporlato del (Tatti, il cui infermo era pian piauo diventato man cino e presenLava l'emisfero destro piu sviluppato del sini.;l ro. l n dipendenze. di tali co nsiderazioni, mentre si sp iega. percbe nel caso del Weslpltal e in 11 nello

Gatti le lesioni , abbenchè vaste del tolto temporal e :;i111:\li'O non dovevano dar alcuna alterazione rlel linuua •,••iu n 'n,., ' in quet:li individui solo perchè ma ncim. preminente l'emisfero destro sol sinistro, scaturisce inoltre chiaro il funzionale del loho tempora le de:;tro. 11 yuale va t'ttenuto so lo potenzialmenle egua le nl s inhmo nel sno- eòmpilu funzion ale (' potere potenziale diventa reale oei manrini . Le le:;ioni quindi di esso solo in tal caso potranno a,·erP lo stesso ;:ignilicaLCJ che hanno nei destri mani le analoghe lesioni del lobo tempomle si nistro. che in ca o ro ntrnri•l, come in q nello descritlo ùa me, mnnr.herit ogni altt>razione ri ferì Ili le al l' arasin :;enc;nriale o -;o rd iti1 verLale. t.,so 'i n'i cnYt.:'E 01 FERITA n' · ELt: t un 11 Santin1 pra di medi ucrP co-,tituzione, p.u uo,to denulnlu. pallido, in preda a w-and e agitazione e depre!\sio n c morale. Dopo aver l' nntise1"1 dt t•tllo l'arto. esami n.•i la lesione.

Un Caso Non Comune

CARlCA'J'O <,\RTCCCL\. A A

ConlllnÌI"<Utont• d ••l cap1tnno med1cu r •. B e rnardo, letta IIP.IIu rotlft•r••nza sclo11ti0ca nell'owetla!e militare pnncirtale rlt Bologna 11 u rticl'mhrr

San lini n el l O fa nter1 a della cla:-.se l R!io (ricl1iamatol, prende' a parte alla ese rcitazio ne di co mbattimento il agosto scorso . Per orrore. e;.:ll ed il suo , ·icino eli liln, una cari iiCI'ia a nei loro fuci li , ed eutrambi. co ll' arma t·ar·ica. sedettero so pra un mucchio di ghiaia durante un intervallo di riposo. La bocca del fuci le del compagno toccava la ;.(amha si nis tra del Sanlini: iu uu mome nto, non s1 :;a per colpa di chi, dal s utltletlu schioppu partr un colpo; il nominato solda1 o fu rovescialo e :.; i ma nifestò s uhito un ' abho rHiante emorTagia. chl' fu arrestata da un ufliciale, Il quale 'triose forte ment e un fazzole11o 1ntorrw alla coscia ferita . li capitano medi co dott. De· Robe rto accor:-e. medicò prO\ visoname n te il d!sg raziato. rhe fu tosto tras portato alla ,ezio n e di sa nita da mn coma ndata .

Nel quinto superior·e della l'accia della r:amba sinlnistra. nello ... pazi o n l ti centimetri sullo la t e-t1 del perouc, s i notav n 1111 nrilizio rotondo del diametro di cenlimelri l e' . a hord1 irregolari, t:ontu.;! . con lieve gr.nio di astione. Premendo sopra i eontorni della fer1ta venne fuori an:t notevole quanlil a di ).!rllllli di san!!ue. di detrito muscolare e di framm ent i ò1 ,top pa e gi a''erti,·a nella parte stanle un \' Uotn dell'ampi ezza di uua melu di medioc re !!'ra rldexza: evidPnlem ente le p1rt1 molli souocutanee. t•,i:;tenti fra le tlue os.;;a, 111 quel punto era no ' L'olio il fazzoletto eol quale era stata fatta l'emostasi a. dalla ferita <;angtw d1 color ros.; u vivo, in abbo ndanza. in fretla e "enza getto: l'emorragia si ar rcst:wa co l rinnonre 1'

Per fallo. pel •·olore ùel 1wr la posizio ne della ferita na cqtl e in me la co n vinzione che ''em lesione della aNeria tiltial e anter·iore e dei suoi rami: ten end o poi della di-;truziooe delle parti . giudtcai che proltabilmente era stato intaccato ancora qual che ramo arterioso profondo e ft>r '. e anche la tihiale po,teriore. Ilopo falle abbondanti la\ ature al sublimato, fui sicuro che nt> Ila ca ,·ita della ferila non v'eran o più ni• grumi, ne detrito di Dii corpi estranei.

Che cosa fare ? l u non mi nedelli auloriualo ad p.;plorare la ferita. ui· col dil u. d1e potnlo age,olmenle essert' introdotto per l'orifizio. n\· co n alt ro istnunenlo: cd avre1 agito eJ.Piltlmente se fo .;.; i stato in perfette condizioni asNtiche; poichi• l'espl orazione . anche potendomi fomi1·e qualrhe nozion t• della p&rdita 1ii sostanza, non poteva darmi alcuna in- dicazione circa-il da nppre,.,tnre al momento: (avP. \n gi:'1 accertato che le o::sa non errlll o fra ltU I'Ole) . lo creclettì elle fosse impossìhilt> di allacr.iare in sito i \'l'i sangui nanti, per t'a ngustia dello spazio interosseo in alto, e pc·r la pmhahìlitil di dover legare od il tronco p1·incipale ùella tihiale. o la femorale nel suo quarto inferiore.

Snpeodo co me in casi consi mili l'emo rragia sì a1'1'esti so lo con una adalla compressione, mi decisi nri applicare no tampone. Colle compresse di garza antisettica, prnna ìmruer,;e 10 una soluzio ne dì suh limato e poi coperte di poco iodoform ìo, mi rìusl'i eli riempire la cavìtù della ferita; fe ci qui nd i un a f;l. sctal ura romp r essin1. to lsi il fazzolello costri t tore de ll'atto; l'emorragia non ·i riprodusse e poi l'infermo venne lra!'pnrtato civile di Lugo.

Colit. die t1·o mia insiste nza, la ferila venne riesa minata «' la\ata di n uovo, e si vide che sgorgava s;:ogue di color sr.uro e non ve rm ig li o come io pr·ima ave vo scorto. Solo a "copo diagnostico, per valutare l'esteozionP della perdita di sos tanza, co n un o sp ecillo di vetro :-;teri lìzzato, vPnne accertato rlte, olt re al la distruzio ne delle parti molli, v'era lacerat.ione dell'apone urosi profonda e scopertUI'<I della tibia e del pc rone . Essen do di min uita la quant it il di sang ue rhe usciva clalla ferita e per,ister.ùo in qtwstf) il colore rosso·srnro. s1 rredè clt e assieme ai tess u ti molli lesi vi fos;;e lesio ne delle vene . A ness uno ri uscì st• ntire il polso della prdidia; però l'a r to colpito era meno caldo dell';d t ro. i decise di aspeltare gl i even ti: la fe rita ve nne occ lusa co n medica tura !'te rili zzatn al calore, dopo avervi introdotto poca ga rza all'iocioformio a scopo di dre naggio.

:-i ei prim i due giomi vi fn srolo abbonùnnte di siero :;anguigno: l'arto aveva ripr·eso il calore normale e tutto fareva SJlf' l'nre in nn decorso fa, ot·PvoiP. \l cpnH·to giomo la eamhiò, mani fe,-tò ca ncrena della. gamba ed il doli.

DIGI chi r urgo primario di Lugo. l amall a meta llella coscia. :'\è 'lui l pochi si prese ntò la nccrosi dei ed lO _seguitO, per lteo tre volte ,.i fu emorragia ar.tei'IOsa per mancata furmazione di trornho. Ora Il SantiDl ha Il moncone (luasi del tutto cica trizzato e fra poco saril in viato in o pedale per la protesi . .

L'esame del pezzo amputato dimostrò che l'artena tilHale anteriore era lacerata proprio alla -;ua origine ed un riempiva tutto il tronco ed p_oplitea: La cavi tiLris ul tante dalla dis tr uzione delle par LI mollt era tlt forma irregolare: le ossa erano in alto e le inserzioni mu scol ari comspo nclenti .

Ed ora, per non uscire dai limiti di nOi\ hre• e comuulrnzione, mi aste rr ò da l discutere sul modo come fu prodolla una tale dei tessuti molli, da dist ruggerli in notevo le quantit (LPd estensione. e farò solo pochti con$iderazioni elle · d' ompoi'tat"i io simi li r ig uardan o specialmente la ma n1 e1·a 1 c , :. • per coloro che possono appresta r l:l i_l primo s•>Ccorso e pei chirurgi chiamati ad apporlarc le pnme cure.

Come ne vide l'eiTe t to ne l caso presente. a mc pa rreh!Je con•en ien te d'iusej:(nare. non solo agli ufltriali. ma ai_ dua ti tutti , il modo come praticare una emostasia provvlSO JI3. specialmente in r.nso di ferite agli arti.

)l entre in simili circostanze co r re a. chiamare il me•lico od i porta- re r iti , v't'• tutto il tempo suffic·iente perchi• u n sgraziato muoia dissanguato. La dimost ra elle meta di •tuelli che mu oiono su l campo !'Occombo no di cmorrngia. In luogo d'i n, ocare il tardivo aiuto dei è faci le al grad uato della che pure deve di <(u nn to avviene ad un suo dipendente cad uto, il prattcore l'emo5 1n sia pro' ,.;,o ria coll'allacriatura dell'arto med ia ntP un semp lice hzzolello . Certnm enlc che ro.- ì non si salverehltl•ro lutti coloro che offrono ferite del !i i,tema nscolare (poirlli· i :.ti grossi va ;;t non danno quasi tempo nlsoct'orso) . ma wduhhtarnenle \' 1 s, trehhe nn minor· num ero di ade.;so poi coll'u,o del fucile a p ic•·olo calibro. an che prevedPmlo 1111 au ment o delle emor•·agie per la ;;;t 1 ettezza del tra).:Ìllo della ferita. nn-i en e mf'no rapidam ente e la compressio ne ,·in ce facilmente dl'lle emoranrh e di tron c. hi importanti. di ce da molti che se i graduati. duraute il fuoco. si occupa,.ser·o dei feriti. avrchhe disordine nelle file e la fila n· Lropia ma schererebbe la pusillauimità di paren:lti, i quali eviterehll et'o è i comhalte t·e colla di soccorrere il compagno. modo di vrder·e non ha :;erio valore: è ben diffi cile un. ::o ld alo. non ventra :;occorso dai compagni v1 c1 nt: del dtsonltue "e ne se mpre: non (• megli o for ;;e che r ir.evn un co nv en ienle aiuto da un gradua to pr ima htru1to . ::tll7. 1Cill' da soldati tgncm•nti t \l a. r·ipeto. qui non :;t tralla d'in segnare ai graduati tutta la tecni ca dei primi :>oct•orsi, ma so lo q uella C'lte rignarJa l'emostasia provvisoria: in termini il graduato dovrebbe soccorre re il ferito, quando s at·corgessl' che qtJ es Li perde poirht' ,., ri.;aputo che ferile d'ar ma da fuoco. le quali non intet·ess an o v:.l si importan t i. generalme nt<· non danno sang tte. :-i creda che, per il ;.!ran numero d i feriti. i quali emonagie. molti grad uali sat·el.Jit et·o tolt i dal coml1allere . La -.lall slica delle d1· g uet·re che le ferite dei vasi delle ( le so le. forse . che do' rehlle t·o a rt·e-.tare i detti grad uati ), sono al la media del 3 o o d ei feriti tttlti { l ). Il nu mero tlei

• l ll Il calcolo ritato sì t'lfe rt ice alle Jlll''ato• ::uerre: fQr'e in :n,enari' rul· l tleì morterni ful'ili n piccot n t" tlihro, pl 11 clc\ll ta In nwrlic. ',J,•IIc dd \iiSÌ ol••e!l j ·trh colpiti di 1111 re'.!gtm emo romhaUP nle puil o,cillare fra i 100 1 gli 800 : 'i .;arelll1ero arlutHiue da :i a ferile tli Mterie periferi che: turn erebue di gra n danJIO che allreua nti J!ratluati si disto!.!li e>sero per pochi 11111111ti e façessero un 'ada tta co mpre.;slont> arre:;ta ntlu l'emor raJ.(ia ...:011 melzi \ me pare tÌI no: del resto parPI'Chi chirurghi pensano allo modo. e I' Es march voleva tlare una hertella elastira eh emo·la,ia ad ol.!ni caporale. l' t> t' lo la ,;mania di fu re la ù tng no:>i c.;atta delle le:;ioni , untle tle ·cr'IV erle c.oo spinge,·a. il chi rur go a e rif rngare uelle fertte. \ un oceorre dire quanti dann i ahbia appnrlalll pt·atit'.t. Inutile qnt"'-1 ,emprè .

8iSII'.!IHI \e ferile Ù'al'llltl J,l fuOt:O?

Ura ,j tttnd e a non esplot·are lt• ferile senza motivo. fìià l ppocrate diceva t• he in t 61'lt> ferite otuws cillontm t' Ì/111'1' f'mtrmit. Lo pa rla udo tlel l'e:>ame tlellt> fet ·ite d'arma da lunro d1ce r ll e primo dovere dei medi ci •lirettor i, nllo st.:oppiare di 1111 <1 gue rra. si quell o di ri · lircuP ,t,,l/t· lmr·s, · rf,•i tu, •tl ici !flt e Uergmann as:wgnerr:\ un o do•i nwggio ri servizi ch" · rP•e fu quel\ n. d i arrirnto in tempo ùi lot sonùa dal le mani dei gio,ani rnedi··i.

L'esplorazione .;i deve intmprendere ,;e vi ,·. opt>rat.ÌIIII <' tb rom piere: nel (':\SO io non a Hai rhe cosa mi po1era rivel.•re la sonda cin·,a all'emorragia ed al1.1 :;•1a cura. nniro :>OC1:01'sn che io dowHI appt e5Lare. ..ll' oet·a-.iune tlella del Santini -.i r1reliJ cht> al posto •li etl alla .;f't.ione rli ;;,nnitit il .-angue che us,·ira tlall a ferita era lli coltll' rosso-vermiglio: nntata nll 'ospmlale ,..i di co lor ro s·;o-"r' UI'O, nl'ro. ta nto che nell a tOa;.!gioranz;t dei 111edil'i In dtP ,, oli o•mnrr.qia \'t>nosa . 'la vrm - men1e il colore del sangue ri ;con tralo a ll' ospedale era multo pril cupo di rJnello che abitualm en te il venos '· tale alterazione crom 1ti ca si deh!ta allril 111 re ali 10doform10 spar·sn in auhondanza nella ferila c nell e rompr·esse de l lampone. lo mi perrnetto rile\i1re un tal fnltu

P 'rchè in potrPhlte di1J·,i un caso consimile e drlerun certo imbarazzo flre non soccorrano altri da1 1 per la natur·a dell'l•morragia.

Come si manifestò lo cancrena '1

. È ehe nell 'a llacciatura dt!lla poplitea. il circolo , 1 l'l:itablltsce mediante r arteria articolare superliriale (ramp della femor·nle) la quale sbocra nella rete ar'liro lare. in cui m:ue rapo l'estrema dir 11uazione della della t1hi1, prrmo ramo dell<l tihiale anteriore: on ero dirattamente per· mezzo delle arlerie ar1icolari e la r ico rrente: od nnche, più rarnmenle. per mezzo del ramo della circonlh>s, 1 estema. la rete articolare e la ricr1rreu1e. i\el no;;tro ca,0 la tibiale era distrullu in cJuel trauo rhe co mpren 1lt· fil sna. e la dir·amazione del/n ricorTt'Dte: il sangu e del Cll'colo periferico non avreltl•e ma 1 potuto imito. _ f'ar.e ''. dei!J riltiale anteriore: ed il trombo che dnll'.ll·lt•rnl LrbJale estende,·a si nu a 11111 a fa poplitea c:;L inse totalmentt• il circolo del !'angue. E1'..t inP\ itahile la rancren 1 : t!t'l l't'.'tn, i." condizioni fav orHoli nell'alhcciatura della }1 11· e lri11aiJ. l.a morte dell'arto i· per la diflic·olt i.' ad int•' {fl'lllll del ci rcolo per me1.zo dJ ramr r'osJ p1crnli.

La canaena 'i nnnifestò solo ,tf 'Jnnrlo giorno perch(· il lroml w poco a poco la poplitt>a e la Cl rcolazrune st estinse gr;ldottamente.

Le emorragie secon iarie per m:lllcata lurmazionp cii lromltJ che ,·erificar·on · · · 0 111 s1 dt>bh ono

DI t'ERI T.\ PRO !lOTTA D \I.T.A DI UN' FuCILE ti :S alla denutrizion e e deb olezza generale del Saotin i: nè dovette essere una profonda depre:.sione morale. cau·ata in lei dalpetBiero di poter morire e moglie nella piit miser·ia essa era stata sposa to. !iOio col rito reli;.:io·w). Il PirogofT h:1 notato che le emorr·agie secondarie per mancanza di avvengono facilmente indi,·itfn, indeboliti e negli anemici.

Era rnnicata l'amputazione l a diminuita. ma non indicava elle lacir·tolnlJOne si f.tceva. fJttanlnnque stenlalamenle, e !\i poteva sperare in ltna suffi cien te pr·ogt·essi,,a irrigazione

Del resto si era sempre in tempo ad amputat·e al primo indizio di estinzi one del circolo: non si credeue perciò necessaria l'amputazione primari:t e tullo un lale procedimento; pu1· tro ppo il consecutivo non <'onfermò le che si erano formaLe in principio.

Il Cibo che 'i ho narnllo. f'}!rcgi •;ollcghi. non t- sen1.a importanza, e lot sto ri o della to cca ta al San tini (i l'or:;c moltu p'ù tslrutlh•n rli molti trio nfi clte racroutnre.

SCIENTIFICA KR[SK-PASQUHL PER LO STliDIO

UE LIJ\ DJSSENTE IU OEPATI CO IN BCITTO

Rd;o/.100" pro>lirninare tlo•l ololt. A te a n dro Mo><ltco ·Il t • d. R. Ya.rma, Pr nr. r..::.• r l:tiPne nPIIJ n l'ru•. rlr :'1 1oh possibile tl.u·e nn l'<tppurlo parLkobtreg!! i.Hn "ulla t·ennala spt>diz10ne. mi limlle r t'l tJIII appre.,.:o arl .;nr'cinlamentc il mrHio ,·ome fu organiaata. in .·om•nl'iando dallr sue origini. lr t'il·roslanze in cui $i ell"t>tlul} il e i risnlt.a l. i pii• impo•·rnn li dw cliede .

È nopo innanzi lrJltori iPvan•. dtel'iniziat i' n de ll'intrapresa fu tull'all";lllu pri1·ata. e ·II'IPsi ari nn r·umulo ùi rirco:>tanzP r tl'ore' oli se poti• "''et· portata <ttl eiTt•llo. e '"' i ri,ultatt della t'oni,po,ern in co> r to qual 111orlu al piano pre.:lahiltlo. l. 'r:;se r mi ll OI' uto io w t·upnn' lin da l IHH!) di'I li o stutlio etio louir•u c clinit:o de ll e lllnlallie l'ehhrili dominanti a \ la.;saHn I l ) mi ref' e il •lf•stderill òi studiare anche pill

Il v. i l! n••• l;n·ur i: ,\ ota Jll'er·rtthNI (tbbri d• lf•H•'""'· ne l medico •lei Il ru.-cilo e Ile/La Il. mm·i11a, " l'altro: .St1H11 Jtr••;r u :a d t larct

•li dillrn llt'll'intc.itiiiO di lllctmi (cbtn •icilall li a rtl'l fìi•Jrtaul• irttn·· t/l'Ilo• uio n;e ruutn \Il i , li•' ili pa 111i . secondo Mdi ni rice1 llli. il l sette mitre I S!lO: l i ) V. 1 m t••J la•orr: Studio thot gico Hlitlic<l tltllt malallit JIIU m,.,'' lffU "t ua, t• l'.tllro: 'ul b{u n fiamma · studio cliluco ed ossrr11a;iQni IIGittriolog l cl• c, rll'l Giornale nttà ic u del Il eurcilo t dell11 Il mrn•ifW, l t\91. (l ) V Il min lal'oro: /licerclte b!lllerlologlrhe sttt colera a .1/aunow e corm· dtra: 1 1onf ay iPIIiclle, 111•1lo fì ionwle, :! e lo b1tteriolo,zico accurato che ne feci. lrattando:;i eli un caso \'erarnente :-ono snrcintaruentr nferiiJ nrl mio ultin1o lavoro sug li Strcptorocr.hi (1).

'ol.I E'ìTI FIC.\ 1\ lll 1-:t.C. 1";/ intimaltll' ll lr h i rac.c.onl i t! ei l(iatori . dovl'l' 1 \ r:; sere colli freq ue nto. Al rpn tra ri o i rasi di qu e..;t'all't·zione vi si mostra r ono nhoasto nza ,.,, ,.i fra gli Europei. et! io in questo pruno pN iodu della mia missione, r he dnr ò ri rra I l mesi, 110 11 di osservarne alettno . l X!lO . incaricalo dal Superiore Oica·Mro a far ritorno a \ln:'>rlll a per r:-pll'l:Jrvi gli st uùi in trapresi ( l ), Pd ve:111 10 a ('Ml ost·err l'ht> t•nsi d i .;oll" lur mn epitlen11r:1. incomin cia1ano t•o lit a 10 fe ci praticlt .. pt•t· one nt>r... eli fermarmi nel mio alruni ,w. rn i 111 \ lt>,.:a nù1·in ùi Egilln . allo sropo di farvi unn stullio preparalol·io tl 1 queilì'alreziotH', ''i enùemit'a. Se nonrhè lali prali r he. JWI' nun a pprodn r ono. c d'a lt ra parte la notizi a, imp r orr isamP nle lJen' e nu la de ll a co mpa rsa 1..1 r:olera a ) Jas.; au :t. unpn nera n ntt> l'impr<'scindtlttiP dnH'I'S •lt n •.:a r·n11 se nza alcun itlÙu!.(io .;ul po,to ( ?) .

1\l•llit hre 1·c· fe t·mata di un gitll'no. d 1e il piroseafo fpcc 10 a me non r iusd tl i ril l'ovare il dollCJ I' I\ HI'Lul s, •·ul aJtt ale alme no inte nde ' a nwl term i in rapp orto pe r lo .1L11Ò io !l.. lla ùissent r ri a, dlf' mi rra prnposlo tli far e a \ l as:;aua. \ nrltr qu esla 'olia però. solto tal riguardo, io fui pOt' O fclrlnn :tlo : inqna ntochè al ma nifestnrsi ùel t•olet.,, la pircola epide n11a tl i e ra tjUihi linita; sio·hì• in ,;econda di circa H chr fec i a mi s i allo st utl iu :.lllll nn t':t:->o di tftH'sL' aiTezionl'. L':tnlop:-.in.

Co<i la cose. ed io :n·rra quasi perduto ogni r·aoza di poter alluarr il mio propon11nento, qnaod•1 nel ln;.:lio 189 1 fui dal dottor Kr·nsP.allorn Capo della M'ZJnne hatterio!ogira della :;tat.ione zoologica d1 :\ apoll , do' 'io lavorava. per conoscerr quan lo e dove in Egi11o putes,..e esseni la migliore occasione per· attuare 1111o stud;o sulla dissenteria e .;ull'a,-r.esso epatico. Le notizie ricliieslemi mi furono gPntilmente fornile dall'egrPgio amiro

"collega dollor Torella . rlele;.:ato italiano al con:>ig lio tfnaran· tunario internazional,.. di .\l e,-;andria; per mezzo suo fu mollo esibilo al douor 1\ ruse, come laboratorio di la· YOt'IJ. l' Osprdalr 91't•co di Alt·ssa ndri a. che. a suo te mpu. fu ulilizzato anrhe dalla rommissJO ne tedesra inviata pt'r In gtudio del colera, la guida di Rohr,rto Koch.

Però \'Olle il ca:;o ('he. all'epoca più opportuna in tpwll'anno per lo -.tudio della dissenteria e clrll'ascesso epatico 111

Egillo , il dottor Kruse fosse occupato in altri lavori , che piu tarcli vid ero la In re, i quali l'ohhli;wrono a rimettere a tPmpo il pntgellalo ' iar!gio. Que,to differimenlo mi ofTn t'n,·· casinnr, per mo mo llo favorevole, di un irmi a lu i nella suaccennala ,;pedizio ne. E ciò io feci ueo \Oie n tieri. in qunutu che il dewleno. che anch'io da lungo tempo ili s1 11 diare più inLimamenle la e l'asc esso epatiru dl•i climi caldi, ::.i an :a\a finalmente ad una pratica auna zione. Dal )J inislero ili ma n na olle nn i l' aulorizzazìool' th ncarmi in .\ lessandri a d' E;.:illo per farvi questo :;t udio e di r•maoeni anche oltre la durala della mia licenza ord inarin: però le che per mi ;l part e ammonlurono a ci rca L. · 1600 , dovettero essere sopportate pe rsonalmen te da me. Pe 1· alt ro, deb bo 'Jni aggiungere. che, in rigu:u·,io all'ohhie uivo della nostra spedizion t>, non potevano coincidere condizioni piu f&Jort>r oli. 'pecialmenl e pel fallo che, come ho dello, il dollo r lrnse giil da parecchio, occupandosi dei prolozoi patogeni ( l ). andava prep:-trandosi per qnPslo :audio, ed aven un piano già (JUa.,j e, come Capo dell.aboratorw della SLaz inne zoologrca di :'iapoli, era r iuscilo ad olteoere le tna;:l(iori a;.revolazioni.

PE R 1.0 STUDIO OEI.I.A ECC.

( Il V. il mìu f;l\'fJrll: f"nlr r .mchungm ubtr Slrtplokokktn , n l Beilraeqe zut· pnlho!. Atlal. "· zur tlli(Jr.m. Palhvl., ,on pror. E z,c::;ler. lland. Xli vamo cou noi. Anche co t·di alissima e premurosa fu l'ac,·oche n cerammo dal dottor 'l'Mella, cosicchè. senza sottostare ad alcuna noia. potemmo. sbarcando. andar·e stabilmente ad occupare l'allo)Zgio , già per noi. il quale era posto silo che più conveniva a l noslt'O scopo. Dall' egregio collega fummo poi inLro<loLti lo ).!iorno nell'ospedale greco, il direllore del I[Ua le, sil{IIOr dottor l!mcaro l. e l'ispeLtore, si).( nOI' t:ripp ari. posero a no stra disposizione molli locali, adaltati rccellentemente pei nostri lavori e muniti di ruhi di gas e di acqua. Quivi potemmo in l,reve tempo impmnrarci un laboratorio , che rispond eva a l ulte le '' ;.Ìgenze. Dohhiamo parimenti all'incessante gentilezza rlel dottorZancarol e degli allri medici dell'ospeda le, signori dottori ) foscatos. P etrides o del farmacisla -.ignur Felire. !'e. ne l corso delle noslre ricerche, non ci mancò mai nulla. specie in riguardo ngli animalr ne,·essari ai nostri esperimenti, i rJuali non si po:;:;o no poi colà lanlo f,,cilm ente procacciare. P er ciò che concerne il materiale d'esarne , le condizioni endemiche, oei mesi di setlemhre ed ottobre dello scorso nnno non furono abb:lstnnza fav orevoli. per coi la 1·ifra dei casi e dei rleces,;i pe1· dissenteria ed ascesso epntico restò decisameute infer iore alla media. Ciò mnlgrado potemmo pit'l di :jQ casr di di:'seoter ia e 1:,; ascessi epatici con 14 ;lutop.;;ie in Più della meti1 di rasi proYeniva dall'ospedale greco. l rimanent i furono a nostra disposizione. grazie alla gt> ntilezza altri col leghi iu Alessa ndrin , e fra quesli so no da citare in prima linea il direllon• dell'ospedal e arabo, il ùoltorc e il coad iutore do ttor· non r hè il drrettore dell'ospedale dottor · il dollor· direttore dell'ospedale israelilico. il tl nt - f) ua nto alla già pei lavori di Loesch e sopratullu di n. 1\och e poi di Kartnli._, essa poteva es,ere att ribui ta con 'loalche moli,·o fondato agli animali tl'o1·dine inhmo. alle ameb e. An che in que!'!to campo vi •·rano importanti qnitlio ni da ri solrersi. Ohbit>zioni contro l'entità delle amehe i!rano state so lle vate da autori. che in molli casi di dis:;enteria

Alla line di lu l.!lio 18D? avemmo d,JI dottor Torella la notizia, the 1 casi di dJ,senteria incominciavano a ru oltip licarsi: decidemmo all ora In partenza pel l o agoslo. Il nos tr o etJttiscientifico co o,i 51eva d1 3 microscopi, di 1 microtonro e di quasi tu ili gli apparecd1i e di tullo il mater1ale del •udùeuo Lab oratorio. il quale dal direttorP-, signor profes,ore com m. llohrn. fu po,tu n disposi zione del ilotlor Kr u:;e 71iù lthrrale citi' Jnl(i. Ci fu più tardi utilissimo l'aver purtalo con noi preparali i più importanti terreni nutriti\'i pei baneri. .;upr,ltlutto una pronisl1 in palloni di uuo lr!ri di agar in dopo un felice viaggio di 4 ' l , giorni, fummo ac ·ohi nel modo piu a mid1evole dal rappresenlante del ted esco. e cos1 t'l a tolle le mi n ute r ie huriiCt'alich e dello sdoj.!an:nneutfl. ;dlc quali altrimenti saremm o stali esposti. a causa del hagagiJO, che pollaIli \' lal ril(uarolo ziont' d tta rf al d tlttvr KrthP IJtr ltgenu ••rlia• "'t d • • 1 • "' an unsere•· lì1n nhuue von dtn purautfarm J>,·oto:o•n, pnhllirat<l Rtl111l&chau, tSU , l\. u.

1'!1\ 1.0 STUUIO DEI.I.A ECC. tore Mas<a, dir·etlore dell'ospedale europeo; gli altri ca'i provenivano d;tlla prati ca privata di una serie di rollegh i.

Fa d'uvpo an cora notare d1e nell'ospedale e sopra ttollo nell 'uraho avemmo occasione di fare molte altre autopsie di persone, che aveva no soiTerto e rispetLi vamente erano morte di lepra, malaria, distomi, tifo addomina le ecc. Di tifoide bitiosa ne ossrn'ammo pochi casi intra ritam, ma non all'a utupsia. Potemmo eziandio stndi ·•1·e sopra ammalati direrse forme di eonginntivite , tanto ddlnsa 111 Eg1t10, noncllè l'elefantiasi ecc.

Don le a\'eHno trO\' at e , ment r e d'altro lato aYevaoo "Yato parassiti anal oghi in casi di afTezioni ooo dig5entcriche il nei I nollre v'erano divergenze fra le de3crizioni dei :siD)(oli ri eercat ori circa il volume ed altre proprietà rlelle aml'l.e. l ri sultlli degli esperimenti s ugli anima li non erano pnnto sotldisfacenti, e le indicazioni di esp erimenti di cultura riusciti. nel modo co me erano date, potevano far sorgere odubhi seri. )lanca\'a pure la r icerca aoatomo· dell a dissenteria ca rntlerizzata dnl le amebe, e dal punto di 'i sta hntleri ologico era nece:;sario rifarne accuratamente lo studio. soprallnllo perche da certi autori erano tlate date io dir.azioni preci"e circa l!atteri :-pecilìci della di;;senteria.

Erauo prin cipa lmente i quesiti, che attende\·ano una dall e nostre ri cerche. Ecco in hrere quali furu no i ri snltamenti di queste:

SP&DIZIO...K SCIE'iTa'ICA

ro eravamo ancora io -"apoli, avevamo incomiuciato ricerche di controllo sulla presenza di amebe in norm oli. Già le prime indagini fur ono co ronate da successo . li dottor Kruso trovò anziltltto costantemente le nelle 'U e feci , e poi spE>sso an ch'io nelle mi e. Lo reper to r imase cos tante tluranle il nos tro sof!giorno i n l) uivi potemmo cons tdare che qtt!'ste tWtPiw, unwt'tll Oii flili di!l canale inttwtinalr, non .vi distinguono morfi)/o!fit·amellt•• da qu rllr della di.vsmteritl . .\ l contrari o, se ai s'iniellano nel retto feci normali co ntenenti amebe. I{U Cs te nou '1 moltipli ca uo, oè provocano di 5turlri di speti <1 qnal.;ia -i. Codesto fatto , ciot' che le amebe ddl t• (!•ci normali 1wn sono /I(Lfii[Jrllr pei gatti, co me vedremo, per di,ti nguerl e dalle ameb e dell a d che vi sono racch iusi e sopra tt ullo per g li er itro··iti: qnJ iche volta vi si trovan o io tal e quanlitit, che l'a meba ras-

L'osservazione ùn noi fatta. su ll a presenza de ll e armlrt> nei nostri intestini. co nferma l'asserzioni! di Gra!',- i. rlte in I talia qu e.; ti p rntot.oi sono fret{U enti parassiti dell'uomo . Nell e persone dimoranti in Egitto uoì eccezio nalm entt' nvemmo occasione di co n.;latare ana log hi re peri i, tullochè a re.;simo fa llo un gran num ero di r icerche. Si cchè la diffi;stlllll' clt•ll' imtocltt' aml'bl' CfJ /11 1' parassiti inces linali ,, rllria :ioni locali.