LES TERRITOIRES DE LA VILLÉGIATURE

2-3 SEPTEMBRE 2021

ANGERS, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MAINE-ET-LOIRE

SOUS LA DIRECTION DE FRÉDÉRIC FOURNIS

ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDE EN BORD DE VILLE, AU BORD DE L’EAU LES TERRITOIRES DE LA VILLÉGIATURE

Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire 2 et 3 septembre 2021

La confluence Maine-Loire, territoire de villégiature — 20

Ronan Durandière

Habiter les bords de la Mayenne : les demeures des élites — 34

Pierrick Barreau et Nicolas Foisneau

Les migrations de l’agrément — 8

Julien Boureau

Le privilège du site — 12

Thierry Pelloquet

En bord de ville, au bord de l’eau — 16 Frédéric Fournis

La vallée du Loir : une villégiature discrète sous influence francilienne — 46 Stéphanie Barioz Aquilon

Architectures du xxe siècle à Angers : à la manière de villégiature — 58

Olivier Biguet et Dominique Letellier-d’Espinose

La villégiature de bord de ville : les choix d’un paysage — 70

Sophie Cueille

Demeures de campagne en Pays nantais, 1790-1840 — 82

Alain Delaval

Quelles qualités paysagères pour la villégiature en rives de Loire océanique ? — 98

Nathalie Carcaud

Réseau ferré et villégiature balnéaire en Normandie : la Côte d’Albâtre — 110

Viviane Manase

Évolution des usages contemporains de la Loire : l’exemple de Blois — 122

Bruno Marmiroli

La vallée de la Rance-Côte d’Émeraude : une tradition de villégiature — 136

Véronique Orain

Compiègne, villégiature forestière en bord de ville — 150

Frédéric Fournis

Pau. Villégiature en bord de ville : l’évolution d’une ville d’hiver face aux Pyrénées — 162

Cécile Devos et Claude Laroche

La villégiature en ses territoires — 174

Sophie Cueille et Frédéric Fournis

BIBLIOGRAPHIE

JULIEN BOUREAU

Chef du service Patrimoine, Région des Pays de la Loire

« Quand j’arrive à Sion et que je sors sur mon balcon, encore ignorant des heures de marée, le premier coup d’œil sur la mer, et l’oreille aussi, me renseignent. Il y a dans la mer qui monte – calme ou houleuse, peu importe – toujours une animation, un affairement de branle-bas, un remue-ménage de camp qui se rassemble, quelque chose aussi de l’agressivité d’une foule qui grossit et puise son mordant et sa confiance dans l’afflux pressenti à l’arrière-plan de ses réserves profondes… » Voilà ce que ressentait Julien Gracq lorsqu’il arrivait en villégiature en Vendée, à Sion-sur-l’Océan, pour passer deux mois par an dans ce qu’il nommait son « paquebot », lui l’enfant de Pornichet qui avait élu domicile sur les bords de Loire, à Saint-Florent-le-Vieil. La permanence du « désir de rivage » tel qu’Alain Corbin l’a nommé. Qui laisse d’ailleurs dire à certains, dignes possesseurs d’une résidence secondaire sur la côte atlantique, qu’ils rejoignent une fois l’an « leur villa », le plus souvent une simple bicoque de dunes telle que Georges Clemenceau l’avait choisie à Belébat, longue maison basse face à l’océan à Saint-Vincent-sur-Jard, en Vendée. L’illustre Vendéen en vantait tous les mérites à son ami Claude Monet : « Du soleil, de la brise, de petites bourrasques pour rire, une mer qui chante, des fleurs sous des tuyaux d’arrosage. Voilà ma vie… J’ai le plus beau jardin du monde. Tout l’arcen-ciel dans une jungle de verdure. Le grand succès est dans les touffes de giroflées roses. C’est d’une incomparable beauté. Je vous enverrai une tige par la poste. Mes travaux sont enfin terminés depuis un quart d’heure. Le résultat est une terrasse qui court le long de la vague. On dirait du Vauban. Les cinq mille glaïeuls ont de belles pointes vertes. Quand ils diront papa, peutêtre les entendrez-vous. »

Dans son désir de maison idéale, Clemenceau, alors retiré des affaires et loin du tumulte de la vie parisienne, choisit ici, dès 1920, un havre de paix, propice à la création littéraire et suprême refuge ouvert à la famille, aux proches. C’est aussi pour lui le moyen de revenir dans sa Vendée natale, celle qui voit notamment se développer les cités balnéaires.

THIERRY PELLOQUET

Chef de la Conservation départementale du patrimoine, Département de Maine-et-Loire

signes ténus, nous voilà déjà dans le paysage de la villégiature.

Pour peu que l’on soit à l’orée d’une ville, dans les ombrages d’un parc, au bord de l’eau ou sur quelque coteau depuis lequel on embrasse le panorama, s’imposent à nous les images agréablement surannées d’un dimanche à la campagne dans lesquelles un univers bourgeois et intimiste croise, le temps du printemps et de l’été, la sensualité de la nature.

On pense évidemment aux célébrissimes scènes impressionnistes ou à celles de certains de leurs successeurs Nabis, mais aussi aux autochromes naissants qui, avec la couleur, marquent une révolution dans le processus de reproduction de la réalité. Aux côtés de la peinture, de la photographie, mais aussi de la littérature et de la musique, l’architecture de la villégiature concourt à sa façon à l’écriture d’une certaine mythologie française du bonheur incarnée par les années 1900 et le faste de la Belle Époque, juste avant que le pays et le monde ne basculent dans l’effroi de la guerre.

Depuis plus de trente ans qu’elle est un objet d’étude au sein de l’Inventaire général du patrimoine culturel, cette architecture singulière a fait l’objet de nombreuses analyses abordant la diversité du phénomène et des modalités de sa diffusion, tout en attirant l’attention sur un trait qui relie la variété des propositions typologiques : pas de villégiature sans l’attrait d’un site facilement accessible. D’où cette architecture périurbaine, ou plus

Un décor de lambrequins de bois au pignon d’une maison ; une fenêtre en bow-window qui ouvre sur le jardin ; une inscription, en façade, où l’on peut lire Belle-Vue, Mon-Repos ou Bel Orient. En quelques

FRÉDÉRIC FOURNIS

Chercheur, chef du pôle Inventaire, service Patrimoine

Région des Pays de la Loire

Depuis une trentaine d’années, le patrimoine de la villégiature est un domaine d’étude à part entière de l’Inventaire général. Sur l’ensemble du territoire, des formes architecturales et urbaines, des usages et des espaces caractéristiques ont ainsi été identifiés, étudiés et mis en perspective.

L’opération menée sur le territoire de la confluence de la Maine et de la Loire, en partenariat entre la Région des Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire, a permis de mettre en évidence un riche panorama de la demeure de villégiature, depuis la maison de plaisance d’Ancien Régime jusqu’aux chalets de l’entre-deux-guerres. Aux portes d’Angers, dans un espace fluvial ouvert, ce territoire prisé des Angevins pose également la question du site et des réseaux de la villégiature.

La publication des résultats de cette étude offre l’occasion de revenir aux sources des pratiques de la villégiature : celles des citadins aisés disposant d’une « maison des champs » à proximité de la ville, séjour d’agrément souvent complété d’un domaine utilitaire, agricole ou viticole. Selon l’attrait d’un environnement naturel privilégié, ces « bords de ville » ont souvent été des « bords de l’eau ».

L’enjeu de ces journées d’étude et de leur publication est de remettre en contexte les études d’inventaire abordant ce sujet dans les Pays de la Loire avec celles d’autres territoires. Il s’agit d’élargir le thème de la villégiature de bord de ville et de rivière, de la fin du Moyen Âge à nos jours, et de le considérer à l’aune du paysage, de l’urbanisme et des moyens de communication.

RONAN DURANDIÈRE

Chercheur de l’Inventaire, Département de Maine-et-Loire

Vüe du rocher dit la pierre Bécherel à un quart de lieue de la Pointe, bord de la Loire, 2 lieues d’Angers (détail). Dessin de JeanJacques Delusse, 1823. © Musée de la Marine de Loire, Châteauneuf-surLoire.

En raison de sa proximité immédiate avec la ville d’Angers, de la richesse de ses terres et de la beauté de ses paysages, le secteur de la confluence entre la Maine et la Loire est depuis longtemps prisé comme lieu de villégiature. Dès la fin du xve siècle, le roi René en avait fait un endroit privilégié pour l’installation de ses résidences de campagne associant au repos champêtre les avantages économiques du manoir. Aux siècles suivants, à l’instar de l’aristocratie laïque ou ecclésiastique, la bourgeoisie angevine y acquit des terres pour y bâtir une maison de maître ou une maison de plaisance, très souvent associée à un vignoble. Ces propriétaires urbains venaient alors y passer une grande partie de la saison d’été jusqu’à la période des vendanges. Élevée sur une hauteur ou bien construite directement au bord de l’eau, la demeure cherchait alors bien souvent à bénéficier d’un panorama sans égal, anticipant un mode d’appréciation de l’environnement qui s’imposera au cours du xixe siècle. Le développement des transports, des bateaux à vapeur puis du train, amplifiera le phénomène. Il favorisera progressivement l’essor de lieux de sociabilité et de distraction ainsi que d’une architecture pittoresque recherchant immanquablement la vue sur le fleuve ou son affluent.

Si, dès la fin du xviiie siècle, la ville d’Angers et ses environs ont été visités par quelques gentlemen britanniques, venus précocement étudier l’Anjou dans le cadre de leur Grand Tour, la plus grande partie du territoire angevin est restée à l’écart des routes empruntées par les voyageurs et les artistes jusqu’au début du xixe siècle. Il faut attendre la décennie 1820 pour voir apparaître les prémices d’un « tourisme » de Loire, impulsées par quelques grandes figures artistiques et intellectuelles locales puis par le développement des nouveaux moyens de transport que sont le bateau à vapeur et le chemin de fer.

Le regard des artistes et des intellectuels a joué un rôle majeur dans la construction des représentations sociales du paysage et des monuments qui le composent. Au début du xixe siècle, la libre circulation des hommes et des idées se traduit, dans le sillage des écrits de Jean-Jacques Rousseau puis de la naissance du courant romantique, par une effervescence culturelle et intellectuelle propice à la redécouverte de la nature sauvage et des paysages pittoresques de la Loire angevine.

Les dessins d’une génération d’artistes à laquelle appartiennent Jean-Jacques Delusse (1758-1833), conservateur du musée d’Angers à partir de 1804, et Peter Hawke (1801-1887), peintre franco-anglais installé en Anjou autour de 1820, traduisent bien cette mode1. Il s’agit pour ces derniers de traquer le tableau par surprise au détour d’un chemin, d’une allée ou d’un point de vue dominant. Bien que parfois confidentielle car pas toujours publiée, leur production préfigure l’attrait pour des sites qui deviendront incontournables pour le promeneur dans les décennies suivantes : les hauteurs de Pruniers et le village de la Pointe, la Pierre Bécherelle, le site de la Roche-aux-Moines, la Couléede-Serrant ou encore l’île de Béhuard.

Dans le même temps se diffusent les guides à l’attention des promeneurs, des touristes et des voyageurs. Largement

PIERRICK BARREAU

Chercheur de l’Inventaire, Département de la Mayenne NICOLAS FOISNEAU

Chargé de la protection des monuments historiques, Drac Île-de-France

Mayenne, château de Rochefeuille. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

La rivière Mayenne est l’un des principaux affluents de la Loire. Elle est un élément majeur de la géographie et de l’identité du département de la Mayenne, qu’elle traverse en son centre selon un axe nord-sud et où sont implantées ses trois principales villes, Mayenne, Laval et Château-Gontier. En raison de cette géographie, la rivière Mayenne est un des sujets d’étude principaux de l’Inventaire du patrimoine culturel, mené en partenariat par le Département de la Mayenne et la Région des Pays de la Loire. D’abord examinée sous l’angle des aménagements hydrauliques, des ouvrages d’art et des équipements industriels, elle est actuellement abordée à travers le thème de l’habitat, et en particulier celui des classes favorisées qui ont souvent choisi ses abords pour y résider. L’étude de l’implantation, des usages et des formes architecturales des édifices domestiques situés sur ses rives, ainsi que celle du statut de leurs propriétaires, conduisent nécessairement, pour le xixe et le début du xxe siècle, à interroger la notion de villégiature et à questionner la pertinence de son emploi pour rendre compte des manières d’habiter cet espace naturel.

Évoquer les formes de l’habitat des xixe et xxe siècles nécessite de s’inscrire dans le temps long de l’occupation des bords de la rivière, en remontant au Moyen Âge. Les trois villes principales situées sur la rivière sont issues de châteaux bâtis à proximité de la rivière et de ses franchissements. De nombreux sites seigneuriaux de moindre importance se sont alors également implantés en milieu rural à proximité de la rivière, en raison de sa dimension stratégique et peut-être plus encore économique (viviers, transport de marchandises...). Une trentaine de mottes féodales ou sites fossoyés sont actuellement identifiés ou fortement soupçonnés à proximité de la rivière.

De nombreux manoirs et quelques châteaux, datés généralement du xve ou du xvie siècle, sont également attestés, parfois sur un site de motte. Il en subsiste partiellement une vingtaine, dans un état de conservation plus ou moins satisfaisant à la suite de leur déclassement en fermes. Ainsi le manoir de Braye à Ménil, construit au xve siècle, fortement remanié au xviiie siècle,

situé juste à côté de la rivière mais dont la façade principale lui tourne le dos, comme la majorité des manoirs construits en bord de Mayenne. Ou encore le manoir de la Coudre, également du xve siècle, qui domine la vallée depuis son éperon rocheux à Changé, et n’a été doté d’éléments d’agrément (terrasse, grandes fenêtres) qu’au xviiie siècle.

Quelques châteaux prestigieux des xviie et xviiie siècles témoignent d’une implantation liée à la plaisance : on utilise le relief pour créer des terrasses, des jardins et des promenades ombragées, à la recherche d’un beau point de vue sur la rivière et le paysage.

C’est le cas, par exemple, au château de l’Isle-du-Gast à Saint-Fraimbault-de-Prières, construit au xviie siècle sur les vestiges d’un manoir plus ancien dont il subsiste un porche, non loin d’un site fossoyé daté du xiie siècle. Il témoigne pour la première fois d’un lien étroit au paysage de la rivière, fondé sur l’agrément et tirant parti d’un site privilégié, par l’aménagement de terrasses surplombant la vallée. Ces terrasses, qui supportaient de vastes jardins, ont pour la plupart disparu sous des constructions récentes. À la Rongère, dans la commune de La Roche-Neuville, le château n’offre qu’une vue latérale sur la rivière, mais le parc et les terrasses jouissent d’un panorama privilégié sur la vallée. Ce lien à la rivière, qui se lit autant dans la conception du jardin que dans l’implantation de la demeure, se retrouve au Bas-Mont à Moulay ou à la Cour à Contest. Il est cependant parfois à nuancer, par exemple à Magnanne, sur la commune de Ménil, où le château est reconstruit au début du xviiie siècle au sommet du coteau dominant la rivière mais à une certaine distance, ce qui ne permet pas une vue immédiate sur la rivière.

Ce phénomène prend aussi la forme, beaucoup plus modeste, de maisons de maître implantées sur le site de certaines fermes, surtout dans le sud de la Mayenne, qui appartient historiquement à l’Anjou. Élevées souvent non loin des villes, elles

STÉPHANIE BARIOZ AQUILON

Chercheuse de l’Inventaire, PETR Vallée du Loir

La Chartre-sur-le-Loir, maison signée Gustave Rousseau. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

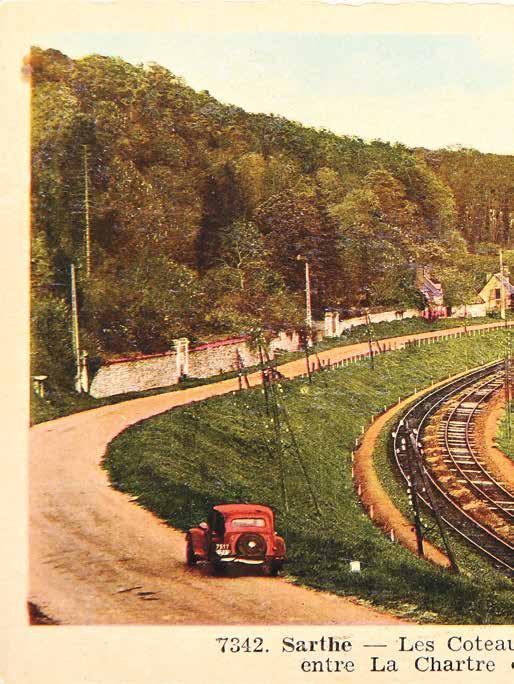

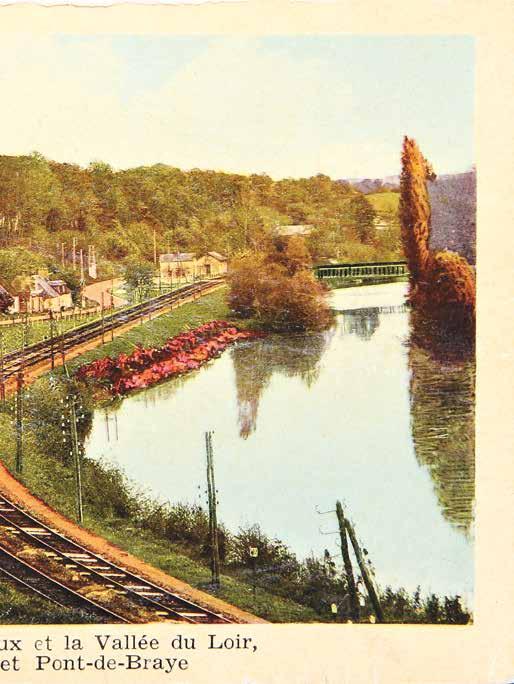

Située entre Tours et Le Mans, la vallée du Loir dans la Sarthe présente sur plus de quatre-vingts kilomètres, de La Flèche au Lude, à Château-du-Loir puis à La Chartre-sur-le-Loir1 et aux alentours, dans des villages de quelques centaines d’habitants, plusieurs dizaines de maisons de villégiature ou de type villégiature2. Elles sont majoritairement localisées en périphérie des bourgs anciens et au bord de la rivière. Il s’agit ici d’analyser le phénomène de la construction de résidences temporaires tel qu’il se diffuse dans la vallée du Loir entre 1880 et 1950. Cependant, le corpus est difficile à évaluer. En effet, la forme architecturale n’est rapidement plus liée exclusivement à la pratique sociale de la villégiature, et les différences formelles entre maison de villégiature et maison d’entrepreneur ou de notable ne sont pas toujours tangibles.

Sans être exhaustif, un premier panorama permet de mesurer l’importance quantitative du phénomène, d’évaluer son développement entre la fin du xixe siècle et l’entre-deux-guerres dans le contexte de l’implantation de lignes de chemin de fer et de tramway, et de la croissance d’activités économiques, sociales et touristiques, d’appréhender les propriétaires et leur statut, les architectes et leurs influences : autant de recherches qui n’avaient encore jamais été menées sur la vallée du Loir sarthoise. Ainsi, seuls les chercheurs de l’Inventaire général du patrimoine ont commencé, il y a une décennie, à recenser les maisons de villégiature ou de type villégiature, croisant pour leur étude le repérage in situ, les cartes postales du début du xxe siècle et les sources issues des archives départementales3 .

Dans la seconde moitié du xixe siècle, le département de la Sarthe est équipé de lignes de chemin de fer d’intérêt national et de réseaux locaux de tramways à vapeur4. La vallée du Loir concentre quelques carrefours ferroviaires, comme La Flèche, Aubigné-Racan ou Château-du-Loir, ce qui favorise d’une part le commerce et la petite industrie, d’autre part l’ouverture

d’hôtels de voyageurs et la villégiature. La ligne Tours / Le Mans par Château-du-Loir, exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.), fonctionne à partir de 1858. En vue de la ligne Paris / Bordeaux par Chartres, Saumur et Thouars, le tronçon Château-du-Loir / Saint-Calais est ouvert dès 1879 par la Compagnie du Paris-Orléans et repris quatre années plus tard par les Chemins de fer de l’État. La ligne desservira le sud de la vallée, le long du Loir, et fonctionnera pour les voyageurs jusqu’en 1971. Au début du xxe siècle, Paris n’est qu’à 3 heures 30 de Château-du-Loir, avec de nombreux arrêts dans les gares et les haltes ferroviaires de très petites communes. Les dessertes d’intérêt local, convergeant vers Le Mans à partir de La Flèche, Mayet, Château-du-Loir et La Chartre-sur-le-Loir, sont ouvertes à partir de 1882. L’ouverture de toutes ces lignes permet le développement de nouveaux quartiers dans la périphérie des villes, avec percements ou régularisations de voies et lotissements de différentes typologies, bénéficiant de grandes parcelles. Par la suite, avec le développement de l’automobile dans la décennie 1920 apparaissent de nouveaux hôtels de voyageurs dans le cœur historique des petites villes, voire à la campagne. Cependant, dans la vallée du Loir, l’hôtellerie reste assez peu développée. De la même façon, on ne trouve pas ou peu de grands équipements favorisant la socialité en intérieur, comme les casinos et les théâtres. La socialité des beaux jours passe par les champs de courses, abondamment photographiés à La Chartre-sur-le-Loir comme à Château-du-Loir au début du xxe siècle pour l’édition de cartes postales. Parallèlement à cette socialité de plein air des notables il existe une socialité populaire, propice à une villégiature plus tardive et modeste, autour des guinguettes, de la baignade dans le Loir, du canotage et de la pêche, également immortalisée par les photographes de cartes postales. Les deux socialités se rejoignent peut-être dans la passion pour la boisson, au pays du vin de Jasnières et des Coteaux du Loir5, devant les caves à vin troglodytiques creusées depuis le Moyen Âge dans les coteaux calcaires de la vallée.

OLIVIER BIGUET

Chercheur de l’Inventaire, Ville d’Angers

DOMINIQUE LETELLIER-D’ESPINOSE

Chercheuse de l’Inventaire, Région des Pays de la Loire (e.r.)

Quartier du Lutin, lotissement Art déco, avec la maison De Guisti dite La Mosaïque au premier plan (7, rue du Lutin, 1936). © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

Nous avons déjà traité dans un article développé, « Entre ville et campagne, la villégiature à Angers (Maine-et-Loire) au xixe siècle », paru dans la revue des patrimoines In Situ en 2009 (n° 12, rubrique Varia : http://insitu.revues.org/6590), ce thème de la villégiature tant en campagne proche que dans les lisières suburbaines de la ville.

Le volet suburbain de cette étude avait fait l’objet d’une r eprise d ans u n a rticle, « Aux l isières d e l a vi lle », p aru d ans un numéro de la revue régionale des Pays de la Loire 303 arts, recherches et créations consacré aux thèmes des vacances et de la villégiature, Le Temps des vacances (n° 118, année 2011). Nous proposons cette fois d’étendre le propos au xxe siècle, période où l’esprit villégiature se manifeste sous deux formes qui marquent une nette évolution au regard du siècle précédent ; d’un côté des villas solitaires décontextualisées, de l’autre de plus modestes demeures insérées dans des lotissements Art déco qui se détachent de la masse pavillonnaire par quelques traits distinctifs, reflets de cette architecture de villégiature1 .

DES DEMEURES ÉTRANGÈRES

À LEUR ENVIRONNEMENT :

L’EXEMPLE DE LA RUE BARRA

Des premières années du xxe siècle jusqu’aux Trente Glorieuses, voire à des périodes plus récentes, un certain nombre d e maisons t ranchent su r le ur p aysage environnant : le s ré férences à la villégiature se traduisent uniquement dans les formes architecturales, en dehors de tout rapport à un site propice à cet habitat anti-urbain. Elles se situent sur des voies de sortie de ville multiséculaires ou sur d’anciens chemins ruraux, telles les rues des Banchais ou de Brissac, Chèvre ou Guillaume-Lekeu ; elles peuvent encore s’implanter sur des voies plus récentes créées dans le cadre de l’expansion de la seconde moitié du xixe siècle, qui remplacent ou doublent les anciennes sorties de ville, mais déjà loties de modestes et peu caractérisées maisons de faubourg. La

rue Barra est à cet égard exemplaire : créée à la fin du xixe siècle, cette voie faubourienne est située à l’extrémité nord du quartier ancien de la Doutre, secteur alors lui-même déclassé de la ville. Dans cette rue populaire aux maisons basses, en rez- de-chaussée ou à un étage sous combles, sans style particulier, t rois ou quatre maisons échappent à la monotonie du lieu et apparaissent comme autant de curiosités, édifiées avant et après la Première Guerre mondiale.

La plus ancienne, la maison B alin, dat ée de 1909 ( au n° 30)2, présente une bichromie générale par des jeux de brique e t d e p ierre a ux f enêtres e t u n u sage i nhabituel e n A njou d e tuiles mécaniques ; une grande baie semi-circulaire d’esprit Art nouveau sous un pignon à large ferme débordante, une toiture pareillement saillante portée par une suite d’aisseliers entre lesquels sont incrustés des panneaux de céramique en renforcent le caractère pittoresque, trait de l’architecture de villégiature.

Tout aussi m arginale dans l’ambiance de la rue, une maison Art déco de 1929, la villa Les Glycines (au n° 6), établie à l’angle de deux rues, recherche au contraire une forte visibilité ; elle frappe par son caractère composite, combinant des éléments de style pitt oresque (faux p ans-de-bois, f ermes d ébordantes, demi-croupes) et un motif inattendu d’un esprit néo-palladien :

u ne galerie d’étage prenant jour notamment par deux loggias

À l’arrière, tournée vers le jardin, une tour-belvédère unique à Angers en est l’élément le plus distinctif, que l’on ne découvre paradoxalement qu’au dernier moment depuis l’espace public, tant la contrainte parcellaire sur rue est forte et la maison engoncée dans le bâti environnant.

Cheffe de la mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture

Propriété du Bas-Meudon en bord de Seine, Jean-Jacques Huvé architecte. J.-Ch. Krafft et N. Ransonnette, Recueil d’architecture civile [...], 3e cahier, pl. 13, t. II, 1812. Repr. © Région Île-de-France, Inventaire général.

À la périphérie des grands centres urbains, la pratique de la villégiature, tout d’abord aristocratique, devient au xixe siècle une réponse aux aspirations d’une nouvelle société en mutation. C’est ainsi que se déploie une forme de villégiature qu’il est convenu de qualifier de « bord de ville »1 afin de la distinguer des autres expressions, climatiques, thermales, balnéaires et de montagne.

Dans toutes les déclinaisons de la villégiature, si les qualités curatives sont souvent les premières saisies, celles du paysage contribuent en large part à la construction d’un imaginaire de l’ailleurs où la nature s’oppose aux villes. La villégiature s’empare des vallons d’une campagne, d’une forêt ou d’un bois, des rivages d’un cours d’eau, d’un lac, ou bien réinvestit d’anciens parcs de grands domaines et ce, toujours dans une proximité urbaine. Le phénomène a largement été favorisé par la mise en place progressive de réseaux ferrés. Maillage satellite de la capitale, l’ensemble de ces villégiatures s’agrège au cours du temps pour former une véritable couronne de nouveaux quartiers qui pour certains sont aujourd’hui inclus dans le tissu urbain et pour d’autres se sont érigés en communes. Depuis la fin des années 1980, l’étude de la villégiature des environs de Paris a fait l’objet de nombreuses études et publications de la part de l’Inventaire général d’Île-de-

France, pionnier en la matière. Aborder l’ensemble du xixe siècle était novateur ; la date ante quem des études d’inventaire n’excédait alors pas 1850 et la villégiature ne figurait pas comme une thématique reconnue. Pour exemple, l’image du patrimoine sur le canton de Rambouillet dans les Yvelines, publiée en 19862, ne fait aucune mention de la villégiature pourtant si présente dans cet espace forestier et de surcroît résidence d’été des présidents de la République depuis la fin du xixe siècle.

L’étude des maisons de plaisance ou des maisons de campagne, nombreuses autour de Paris, est un domaine de recherche déjà bien exploré pour les xviie et xviiie siècles avec l’étude de demeures dont les commanditaires sont issus des milieux de la cour, de la magistrature et de la haute finance. Lors des premières Rencontres d’architecture européenne de 2003, la thématique retenue, « Maisons des champs dans l’Europe de la Renaissance », avait notamment permis d’apporter un nouvel éclairage3 sur le xvie siècle, où la campagne, synonyme de repos, de salubrité et d’intimité, exerçait aussi sa séduction sur les citadins, bien que dans des proportions moindres.

Avec la création de la « métropole du Grand Paris », de nouvelles interrogations ont été formulées pour mieux cerner l’héritage architectural de la banlieue parisienne, comme en témoigne le récent colloque « Aux environs de Paris : les maisons de plaisance du grand Paris, de Louis XIV à l’Empire »4. La production dédiée à la villégiature autour de la capitale, celle des recueils et ouvrages théoriques des architectes de la période – JacquesFrançois Blondel, Charles Étienne Briseux, Jean-François de Neufforge, Claude Nicolas Ledoux où Jean-Charles Krafft – a à nouveau été explorée pour évoquer les sites de Neuilly, Meudon Courbevoie ou ceux plus excentrés de Saint-Germain-en-Laye et Taverny ; ces territoires, pour la plupart, ont été couverts par des études d’inventaire topographique. Plusieurs travaux universitaires tels ceux sur les « petites maisons » en Île-de-France au siècle des Lumières5 ou sur la maison de campagne6 convergent vers le même questionnement : ces modèles allant du pavillon

ALAIN DELAVAL

Chargé d’études documentaires (e.r.)

Sous-direction des monuments historiques, ministère de la Culture

Saint-Fiacre-sur-Maine (Loire-Atlantique) : château du Coing, pigeonnier traité « à l’italienne ». © Alain Delaval, 2021.

La question de la villégiature en Pays nantais s’apprécie sous l’angle de la mutation sociologique et géographique qui s’est opérée à la fin du xviiie siècle et après la Révolution principalement dans le pays du Vignoble au sud de Nantes, en relation avec la reconstruction post-guerre civile.

Il importe de situer cette question dans une problématique du champ architectural et géographique, relativement au déterminant lexical de la « villégiature », en évitant les termes inappropriés et les mots-valises. Villégiature, terme d’origine italienne référencé à la demeure de campagne comme lieu de retraite et de repos (= otium), apparaît dans le vocabulaire français en 1729 avec Montesquieu1, lié à la vie d’oisiveté à la campagne et à la jouissance des charmes bucoliques et ressortit au répertoire terminologique de la délectation.

Or, on sait que la villa de la Renaissance italienne est souvent accompagnée d’une exploitation agricole mais elle peut être seulement un lieu d’agrément séparé de l’exploitation agricole2 , et il en est de même en France pour la maison de campagne de l’époque moderne3, notamment pour le Pays nantais4. Aussi, la terminologie appropriée ici n’est pas la « folie », terme appartenant à l’historiographie locale depuis l’ouvrage de M.-J. Chariot-Guillet 5 , emprunté au lexique parisien mais ne figurant jamais dans les documents nantais du xviiie siècle ; le mot « maison » est le plus général6. Le terme de « villégiature », devenu courant surtout au xixe siècle pour désigner une habitation à la campagne ou au bord

de la mer destinée à l’agrément et jouissant d’un cadre privilégié pour une classe sociale aisée et essentiellement citadine, est-il un terme plus pertinent ?

L’élite sociale fortunée et cultivée qui est à la source du développement d’un type d’habitat spécifiquement destiné aux loisirs et à la « vie bonne » est effectivement une société tirant l’essentiel de ses ressources financières de l’activité industrielle ou bancaire, entrepreneuriale, ou d’activités libérales lucratives, notamment le notariat. Cette société fonctionne selon les codes de sociabilité et de vie quotidienne urbains ; le fait de se faire construire une « villégiature » à la campagne ou à la mer est la marque d’une culture qui établit une séparation entre le mode de vie citadin et le mode de vie « campagnard » ou « balnéaire » avec toute l’imprécision dont ce dernier terme est porteur. Cette société ne porte sur la « campagne » qu’un regard esthète et jouisseur ; elle ne porte que peu d’intérêt au monde rural et à son mode de vie. En cela, elle diffère de l’ancienne société aristocratique dont la fortune reposait en grande partie sur les revenus de la terre et qui entretenait avec le monde paysan une sociabilité plus étroite, partageant avec le cultivateur une connaissance vraie de la réalité de l’agriculture et une proximité relative, paternaliste, souvent par le truchement de sa domesticité constituant une interface entre les deux mondes.

Cette élite bourgeoise promotrice de l’art de la « villégiature » est un visage du monde moderne du milieu et de la seconde moitié du xixe siècle, qui n’aurait pu connaître ce rôle dominant dans le développement d’une authentique architecture de la « villégiature » sans l’essor du capitalisme industriel techniciste.

C’est ainsi que les demeures de campagne du Pays nantais qui apparaissent dans le paysage et qui contribuent à lui donner un « caractère » entre la fin de la Révolution française et l’avènement de la bourgeoisie moderne ne se rattachent pas plus aux « folies » de l’Île-de-France qu’elles n’annoncent les « villégiatures » des bords de mer ou des rives de Loire.

NATHALIE CARCAUD

Professeure de géographie physique, Institut Agro Rennes Angers

Montjean-sur-Loire, les hauteurs de crues. © Nathalie Carcaud.

À l’occasion des journées d’étude « En bord de ville, au bord de l’eau », les organisateurs (la Région des Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire) ont souhaité mettre en contexte et en perspective les études consacrées au patrimoine de la villégiature par l’Inventaire général. Dans ce but, nous proposons une lecture du paysage et de ses composantes pour la villégiature des bords de la Loire océanique et armoricaine. Dans un premier temps, la présentation expose les caractéristiques paysagères générales de cette section de la vallée. Elle explore ensuite les principaux facteurs géographiques (échelle du bassin versant), régionaux (hydrologiques et géomorphologiques) puis locaux (Loire armoricaine) de la genèse des sites de villégiature. La conclusion appelle à la vigilance face aux effets du changement climatique sur ces paysages.

À l’échelle régionale, les paysages ligériens observés en aval du bec de Maine ont été caractérisés à plusieurs reprises.

L’Atlas régional des paysages des Pays de la Loire (DREAL, 2017) identifie entre Bouchemaine et Nantes l’unité paysagère de la Loire des promontoires. Elle est analysée par le biais d’une carte de synthèse exposant les composantes et motifs paysagers au fil de l’eau. Le document précise les grands traits de la structuration des paysages (vallée étroite et dialogue entre coteaux, présence des îles, puissance fluviale, vals endigués, rôle des inondations…) et de l’inscription des sociétés (château en belvédère, bourg promontoire, bocage, polder, levée, épis…). L’ensemble est synthétisé et complété sous la forme d’un bloc diagramme.

La Mission Loire Unesco (Guide pratique, 2017) parle quant à elle de l’unité paysagère de la Loire armoricaine. Elle en propose une caractérisation à partir de deux blocs diagrammes réalisés sur une section de référence entre Savennières et Rochefortsur-Loire. Le premier s’attache à décrire l’occupation du sol et son implantation topographique tandis que le second examine les composantes de la valeur universelle du bien Unesco. Il inven-

100 En bord de ville, au bord de l’eautorie notamment des éléments ponctuels tels que le Pic SaintMartin, des motifs paysagers comme la Corniche Angevine ou les maillages de prairies bocagères et des valeurs visuelles de « perspective remarquable ».

Pour comprendre les qualités paysagères de ces paysages, il faut s’intéresser aux processus géographiques qui les ont générés tant à l’échelle du bassin versant de la Loire qu’à

plus locale de cette traversée angevine du Massif armoricain.

La Loire dispose du plus grand bassin versant observé sur le territoire métropolitain, avec une surface de 117 000 kilomètres carrés correspondant à 1 / 5 de l’Hexagone. Son tracé emprunte une grande variété d’espaces géographiques, ce qui lui confère une belle diversité d’influences hydro-géomorphologiques et de paysages. C’est ainsi que peuvent être distinguées trois principales sections fluviales :

— Le haut bassin : Loire et Allier s’écoulent parallèlement jusqu’au bec d’Allier, à Nevers. Leurs sources, situées dans le massif des Cévennes, leur apportent des débits de moyenne montagne méditerranéenne, irréguliers et exposés à des risques de crues torrentielles en automne et au printemps.

— La Loire moyenne : entre Nevers et Tours, la Loire traverse les plateaux du bassin de Paris. Elle ne reçoit presque pas d’affluents avant Tours. Ce contexte permet un maintien du régime cévenol sur tout ce parcours (module : 370 m3 / s à Orléans).

l’échelle

VIVIANE MANASE

Chercheuse de l’Inventaire, Région Normandie

Saint-Valery-en-Caux à 4 heures de Paris Affiche des Chemins de fer de l’Ouest, imp. Bourgerie (AD Seine-Maritime). © AD Seine-Maritime, repr. AD Seine-Maritime.

Entre l’Angleterre et Paris, la Normandie a vu dès la fin du xviiie siècle l’apparition précoce, sur le continent, de certaines des composantes essentielles de la villégiature balnéaire. Ainsi, sous l’influence directe des Anglais, se développe un goût pour l’Histoire et son patrimoine, les paysages pittoresques, les bains de mer, les séjours estivaux et les voyages touristiques, conforté par le moyen rapide de locomotion qu’est le chemin de fer.

DE FER : L’INFLUENCE ANGLAISE

L’attrait qu’exerçaient outre-Manche les bains de mer et la cure d’air marin, sous leurs aspects à la fois thérapeutiques, ludiques et sociétaux, émerge à Dieppe dès 1776. Ce port normand ouvre alors son premier mais éphémère établissement de santé dévolu aux soins balnéaires, sur le modèle de sa voisine anglaise, Brighton. Luc-sur-Mer (1792), Granville (1795), Pourville-sur-Mer (1815), Le Havre (1827) puis dans les années 1830 Fécamp, Le Tréport et Trouville-sur-Mer lui emboîtent le pas et ouvrent la voie à une série de stations implantées à partir du milieu du xixe siècle1.

La genèse de cette « migration de loisirs » que représente un séjour de villégiature relève d’un faisceau de phénomènes bien connus. Le germe primitif est à rechercher dans la tradition anglosaxonne du Grand Tour, terme d’où est tiré celui de « touriste ». Ce voyage, indispensable à l’éducation des jeunes aristocrates anglais en vogue au xviiie siècle (mais bien antérieur), mais aussi prisé par les érudits et les artistes britanniques, passait obligatoirement par les ports de la Manche et avait pour destinations privilégiées Paris, l’Italie et la Suisse. Les récits de ces voyages, illustrés de croquis, sont parfois publiés, véritables précurseurs des guides touristiques. Au fil des territoires découverts, ces voyageurs anglais en relevaient les spécificités ethnographiques, les lieux féconds en légendes et souvenirs historiques, les richesses architecturales et archéologiques et les curiosités naturelles, dressant ainsi des points obligés de visites. Ils amorcent en France – et d’abord en

Normandie – un regard neuf sur notre propre patrimoine, notre Histoire et, à la suite de Jean-Jacques Rousseau, un sentiment nouveau de la Nature, une autre perception des paysages, une façon inédite d’appréhender notre environnement et nos monuments historiques. La notion de pittoresque – scène digne d’être peinte – constitue la clef de lecture de ces panoramas historiques, archéologiques, naturels et ethnographiques. Cette facette primordiale se retrouve dans l’idée même de villégiature. Son acculturation en France, durant la période romantique, se manifeste en Normandie2, entre autres, par la création précoce de la Société des Antiquaires de Normandie (1824) par Arcisse de Caumont3, par la publication en français de récits de voyageurs anglais, puis d’ouvrages mettant en exergue ces singularités locales. Citons pour mémoire le récit du « tour » effectué en Normandie en 1752 par Andrew Coltee Ducarel, publié en 1768 sous le titre AngloNorman Antiquities Considered, in a Tour Through Part of Normandy, traduit en français en 1823, avec des lithographies d’Engelmann et de Stanfield. Les célèbres Voyages pittoresques et romantiques de l’ancienne France, par Taylor et Nodier, parus dès 1820 et 1825 en commençant par la Normandie, reflètent tout autant cette imprégnation française.

Parallèlement, l’avance technologique des ingénieurs britanniques dans le domaine industriel, à l’échelle européenne, se diffuse naturellement en premier lieu en Normandie, dès la fin du xviii e siècle 4 .

Dans ce contexte, le rail est né en Angleterre en 1825, magistrale émanation de ces savoirs techniques anglais. Son apparition va révolutionner les transports et avoir un fort impact sur l’économie et le mode de vie des sociétés européennes. La Normandie va directement bénéficier de ces atouts d’outre-Manche. Ainsi sera

Vineuil (Loir-et-Cher), remises à bateaux de l’ancien club de voile du Lac de Loire. Ossature en lamellé-collé, panneaux en fibre de verre et contreplaqué, impressions dans du béton brut : les choix esthétiques traduisent la modernité d’un projet actuellement en mauvais état de conservation.

© B. Marmiroli / Mission Val de Loire.Au début du xxe siècle, la navigation commerciale sur la Loire est définitivement remplacée par le transport ferroviaire. Sa disparition s’inscrit dans un processus lent d’éloignement du fleuve, commencé, selon Roger Dion, dès l’édification des premières levées. À la coupure physique et visuelle imposée par les premières digues s’ajoute l’ensemble des infrastructures du réseau ferroviaire. Pour certaines communes, l’accès à la Loire devient pratiquement impossible et le fleuve semble s’éloigner encore un peu de ses riverains. Ses berges changent d’aspect à mesure que les liens entre les Ligériens et le fleuve changent de nature, suivant les évolutions sociétales du moment.

Les congés payés de 1936, associés aux premiers grands départs en vacances, aux tarifs réduits des chemins de fer et à l’essor des loisirs, marquent une nouvelle forme d’appropriation du fleuve, qui emprunte alors aux activités déjà implantées sur le littoral. De nombreuses pratiques dédiées aux loisirs se développent sur les rives du fleuve. La pêche, la natation, le canotage puis la voile, le canoë… deviennent des activités fréquentes, ouvertes aux habitants sans considération de classe – à la différence des pratiques nées au cours du xixe siècle et à l’implantation des villas de plaisance (même si la plage est largement fréquentée dès la fin du siècle précédent).

L’émergence d’une « civilisation des loisirs » bouleverse l’organisation des familles ligériennes, qui retrouvent le chemin du fleuve en empruntant celui du train. Désormais, on peut aisément prendre le tramway depuis la ville et se rendre sur les bords de Loire le temps d’un dimanche. Les guinguettes, ces cabarets situés hors de la ville, pour manger, boire, danser mais aussi canoter, poussent sur les rives. Les aménagements légers dédiés aux loisirs, qui s’affranchissent des règlements pour accueillir les riverains et les vacanciers de façon temporaire, connaissent un réel essor, allant jusqu’à utiliser une écriture architecturale spécifique, inspirée des bords de mer.

La pratique de la baignade dans la Loire traduit bien la relation fluctuante entre les riverains, les pouvoirs publics et le fleuve. Initialement pratiquée par les mariniers, la natation connaît un âge d’or à la fin du xixe siècle, à l’image des bains de mer alors en vogue sur le littoral. Sur les bords de Loire, il s’agit plutôt d’une pratique locale, le temps d’une journée, et accompagnée de ses petits aménagements – cabines de plage, bac du passeur, bar de plage, guinguette ou plongeoir –, qui précède les congés payés. La liberté d’accès à l’eau n’est pas totale, elle est encadrée par des lois concernant la sécurité et la moralité des comportements, édictées sous la IIIe République et que les communes doivent appliquer.

dédiés à la baignade, création de bains associés parfois à des écoles de natation (c’est le cas à Tours, où une école gratuite est fondée sur l’île Simon au début du xxe siècle)…

« La plage de Loire est avant tout une plage locale1 », et la hausse importante de la fréquentation incite les communes à aménager les berges pour faciliter les accès depuis le centre-ville : la plage est située en face de la ville, sur la rive opposée, accessible par un bac géré par un passeur. Selon Jean-Michel Roudier, c’est un schéma récurrent sur le bassin de la Loire entre les deux guerres et le déclin progressif de la fréquentation du fleuve, qui aboutit en quelques décennies à un abandon de la baignade, peut être attribué à quatre phénomènes : la prise de conscience des risques, la pollution des villes, le développement des piscines municipales et l’augmentation de la durée des congés.

La Loire est dangereuse, les autorités tentent par divers moyens d’en estomper les risques : lieux sécurisés

Véronique Orain

Chercheuse de l’Inventaire, Région Bretagne (e.r.)

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), La Chipaudière. © C. Barraud / Région

Bretagne, Inventaire général.

À la sortie de la ville

C’est autour de deux villes historiques, Saint-Malo et Dinan, que s’implantent à la campagne les premières villégiatures de la vallée de la RanceCôte d’Émeraude. Elles sont construites, dès la fin du xvie siècle, par les élites marchandes dans les abords immédiats de leur ville d’attache afin d’échapper à l’étouffement d’un tissu urbain saturé.

Ces premières villégiatures, souvent très simples, peuvent être à une seule pièce en rez-de-chaussée surmontée d’une chambre confortable avec un grenier au-dessus qui peut être habitable. Plusieurs d’entre elles sont bâties sur d’anciens sites seigneuriaux dont les terres ont été rachetées ou sont passées, par alliance, dans les mains des négociants.

À la sortie de Dinan, le logis de la Ménardais, implanté au xvii e siècle en bordure de la rivière de Rance sur un sommet de crête dégagé, se distingue, malgré sa petite taille, par la qualité de sa mise en œuvre, sa toiture en pavillon et une vis d’escalier relais à l’arrière coiffée d’un bulbe avec épi de faîtage. Le riche décor sculpté – corniche moulurée à modillons, lucarnes à fronton courbe et ailerons, haute souche de cheminée travaillée – indique l’aisance de son premier commanditaire, qui imagina aussi l’aménagement de jardins en terrasses. Ce ravissant pied-à-terre, conçu comme une gloriette, prend le nom de « vide-bouteille » comme le suggère avec amusement le dessin gravé sur le linteau de la porte : deux bouteilles à vin dont

la panse piriforme est munie d’un déversoir et fermée par un couvercle sommé d’un anneau. Cette forme de bouteille fabriquée en étain est fréquente sur les tables riches au xvii e siècle. L’intérieur, confortable, est composé de trois pièces superposées : la salle et deux chambres. Pour se rendre autrefois dans les étages, il fallait sortir sur la cour arrière et emprunter l’escalier extérieur, placé dans l’angle qui mène aussi à une terrasse et à un point de vue 1 .

L’utile et l’agrément

Dans un tout autre style, la maison du Tertre Corbin à Dinard, éloignée de la mer et protégée de hauts murs, se veut également élégante et discrète. Son plan, qui associe deux ailes en retour d’équerre, est lié à des campagnes différentes. À l’origine, une première bâtisse, semblable à une maison rurale traditionnelle, est édifiée dans une ruelle au bout d’un alignement de maisons. Ce pied-à-terre est occupé à la fin du xviie siècle par Yves Glais (1661-1714), sieur du Rodoué. Il est marchand de toile de lin à Saint-Thélo, marié à Julienne Lesné, dame des ChampsGalais à Saint-Énogat (Dinard). Ainsi cette première résidence liait-elle l’utile, c’est-à-dire les affaires liées au commerce de la toile, à l’agréable des rendez-vous familiaux. Elle subsiste en partie et forme l’aile sud, plus basse et donnant sur la cour. Un escalier extérieur contre la façade permettait autrefois de gagner la chambre de l’étage sans passer par le rez-de-chaussée.

Cette première habitation est agrandie vers 1700 pour Guillaume Hamon (1656-1741), maître orfèvre et banquier à SaintMalo. Cette « malouinière » puisque c’est ainsi que l’on nomme les premières villégiatures bâties par les riches négociants malouins, est une construction plus grande, robuste, avec une haute toiture d’ardoise munie de croupes et de petites lucarnes en chapeau de gendarme. Les encadrements des baies sont en pierre de taille de granite tandis que le reste de la maçonnerie est enduit de chaux. L’agencement de la maison demeure dans l’esprit du xviie siècle, ce qui explique le non-ordonnancement,

Frédéric Fournis

Chercheur, chef du pôle Inventaire, service Patrimoine Région des Pays de la Loire

Compiègne, villa La Javotte, 27, rue de Lancry. Eugène-Alphonse Colombier, architecte, 1904. © M.-L. MonnehayVulliet / Région Hauts-deFrance, Inventaire général.

La reconstruction du château à partir de 1751, sur les plans de l’architecte Ange-Jacques Gabriel, érige la ville de Compiègne au rang des principales résidences royales puis impériales françaises, centrées sur la pratique séculaire de la vénerie. Les aménagements du château et du jardin sont complétés par le tracé d’avenues rayonnantes plantées d’ormes. Depuis la place d’armes du château, ces nouvelles voies relient à travers la plaine la ville à la forêt, en rejoignant les routes forestières vers l’est. Ce réseau se superpose à un parcellaire essentiellement rural, occupé par des terres agricoles ou maraîchères, et où seuls quelques groupes de maisons ponctuent l’espace dans les faubourgs Hurtebise et SaintLazare. À partir de la fin de l’Ancien Régime, des campagnes de plantation contribuent à étendre le massif forestier vers la ville.

le même temps, les notables de Compiègne cherchent à proximité de la cité des lieux favorables à l’implantation de « petites maisons »

ou de maisons des champs. Au nord de la ville royale, entre l’Oise et l’Aisne et à la lisière des forêts de Laigue et de Compiègne, le village de Choisy-au-Bac n’est pas le séjour le moins agréable1. Il attire notamment Jean-François Hyacinthe de Crouy d’Arcy2, qui dispose pour sa famille de la petite maison de plaisance du Valencendre .

Dans

Au début du xixe siècle, la forêt de Compiègne devient également un lieu de détente recherché des citadins, en accord avec la sensibilité romantique de l’époque, ce qui se traduit par le développement du tourisme thermal3 et des loisirs équestres. Sous le Second Empire, Compiègne est l’une des principales résidences de villégiature de la cour. Pour les souverains sont organisés chaque automne des séjours d’une centaine d’invités privilégiés, les fameuses « séries » de Compiègne4. Ces événements mondains et l’animation qu’ils procurent à la ville et à ses environs attirent à Compiègne la haute société, dont les divertissements sont la chasse à courre ou à tir, les promenades à cheval ou plus tard les courses. La gare, ouverte en 1847, facilite ces migrations saisonnières et l’engouement pour la cité, notamment grâce aux « trains de plaisir » mis en service dès 1850 par la Compagnie des chemins de fer du Nord : à la belle saison, jusqu’à huit cents voyageurs viennent visiter le dimanche la ville et ses alentours, situés à moins de cent kilomètres de la capitale.

Bénéficiant de cet engouement, un nouveau quartier résidentiel saisonnier se développe autour des avenues de Gabriel. D’autres espaces suburbains sont également peu à peu investis, comme le faubourg Saint-Lazare, tandis que des maisons de villégiature sont élevées ou aménagées intra-muros, parfois dans d’anciennes demeures existantes.

Jules-Louis des Acres, comte de L’Aigle5, et son beau-frère le comte Fernand Foy6 jouent un rôle important dans la promotion de ce lieu de villégiature, ainsi que dans l’essor de la chasse et du sport hippique. En outre, ils donnent le ton en faisant construire en lisière de la forêt de vastes demeures de style historiciste avec parc, appelées « châteaux ». Au début du xxe siècle, ils sont suivis par Claude-Antoine Félix Brugière, baron de Barante7, et le maire de Compiègne, Robert Fournier-Sarlovèze8. On dénombre une trentaine de familles nobles ou considérées comme telles en 1880, et le double entre 1900 et 1914 (L’Aigle, Foy, Beaussier, Frézals de

Cécile Devos

Chercheuse de l’Inventaire, Ville de Pau

Claude Laroche

Chercheur de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine

Vue aérienne montrant l’extension de Pau le long du Gave, avec au premier plan le château et au loin à gauche les quartiers privilégiés pour la villégiature en périphérie du centre ancien. © Marc Heller / Communauté d’Agglomération Pau-Béarn.

Aujourd’hui capitale du Béarn et chef-lieu du département des Pyrénées-Atlantiques, Pau est connue comme station de villégiature climatique. La ville devient en effet au xixe siècle une destination de soins, son climat océanique, doux en hiver, apaisant les bronches de populations venues en convalescence de tous horizons géographiques et sociaux. Sous l’impulsion de valétudinaires britanniques, sa renommée et son attractivité grandissent et motivent une croissance démographique et urbaine importante à partir de 1840. Proche des stations thermales pyrénéennes, qui peuvent offrir un soin complémentaire, et peu avant la concurrence des stations balnéaires, la ville offre des perspectives recherchées par les villégiateurs : au sud un panorama admirable, un front de montagne et une rivière, tout autour un environnement campagnard et propice à la pratique des sports de plein air et de la chasse. Édiles et investisseurs mobilisent alors leurs ressources pour transformer la ville en ville de villégiature. Elle est dotée des équipements et loisirs indispensables à la vie touristique et propices à l’épanouissement de ses habitants, saisonniers ou non.

Les modalités de l’occupation du site sont renouvelées en conséquence, en aménageant les territoires bordant la ville historique. Les nouveaux logements sont bâtis au bord de l’eau, le Gave de Pau, et en front de montagne, face aux Pyrénées, avec également des quartiers de villégiateurs installés en bord de ville, aux frontières poreuses avec la ville ancienne. Le site est remarquable et conditionne en partie leurs formes, des premières vil-

las édifiées pour les hivernants jusqu’à la villa de banlieue et de lotissement – villa qui malgré sa plus modeste condition a presque tout d’une grande –, en passant par les plus spectaculaires, souvent pour héberger des familles qui firent souche.

Les contraintes de la ville préexistante

En liaison directe avec le succès des stations thermales pyrénéennes et la présence de troupes militaires dans le piémont pyrénéen dès les guerres napoléoniennes1, le séjour hivernant s’amplifie à Pau entre 1820 et 1840, avant un plein essor dans la seconde moitié du xixe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale. Pour devenir une destination de villégiature, Pau transforme son tissu urbain, d’une part car cette nouvelle vocation génère et accompagne une phase de croissance, de l’autre car cette orientation nécessite la construction d’équipements de loisirs2 . Née d’un bourg castral, la ville du xixe siècle en a dépassé les contraintes : l’éperon barré accueillit l’habitat médiéval et deux axes permirent sous l’Ancien Régime de libérer le développement de la ville vers l’est, en plateau surplombant le Gave, frontière communale naturelle au sud. Le déploiement vers le nord a été retardé par la présence d’un ruisseau et de son ravin, le Hédas, et au-delà, de landes humides. À l’ouest, le domaine du château constitua longtemps une réserve naturelle de chasse et d’agrément pour le seul usage de ses occupants ; ce n’est que dans la seconde moitié du xviiie siècle que cet espace fut ouvert à l’aménagement d’infrastructures urbaines dans ses marges, routes royales, cimetière... Toujours préservé des constructions aujourd’hui, le parc du château offre ainsi une césure en bord de Gave dans le front bâti entre Pau et sa voisine occidentale, Billère. Compte tenu de cette configuration, les aménagements urbains réalisés au xixe siècle ont pour objectif de fluidifier les connexions entre le centre historique et ses abords, zones en cours d’urbanisation et dans lesquelles sont implantés les équipements de loisirs et de nouvelles unités de logements.

Sophie Cueille

Cheffe de la mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture

Frédéric Fournis

Chercheur, chef du pôle Inventaire, Région des Pays de la Loire

Draveil (Essonne), salle de chasse de la villa Kermina © P. Ayrault / Région Île-deFrance, Inventaire général.

L’évocation de ces différents territoires, « en bord de ville » et « au bord de l’eau », dans les Pays de la Loire comme dans d’autres régions, montre comment le patrimoine de la villégiature est devenu au fil du temps une thématique de recherche à part entière pour l’Inventaire général. Il forme à présent une véritable « famille architecturale », identifiée au même titre que les églises ou les châteaux dans les aires d’étude topographique plus générales.

Les lieux de la villégiature

À partir des années 1980, les premières opérations d’inventaire thématique de la villégiature se sont naturellement portées sur les stations thermales et balnéaires (avec l’étude pionnière sur Hossegor) et les villes de villégiature d’Île-de-France. Si les formes architecturales et urbaines étaient identifiées, il manquait à la compréhension des lieux une meilleure connaissance des circonstances de leur création et de leur évolution – on évoque même souvent à ce sujet, comme en archéologie, « l’invention d’un site ».

Ce nouveau champ d’étude de la villégiature montrait déjà la nécessité d’aborder ce patrimoine par son usage, lié à la résidence saisonnière dans un environnement agréable, un site remodelé par une mise en scène urbaine et paysagère spécifique. Au milieu du xixe siècle, ces espaces privilégiés furent propices au développement de l’architecture de la maison de villégiature, qui utilise les écritures et les références les plus variées. Dans ces études, l’analyse de l’habitat est complétée par celle des aménagements de loisirs et des réseaux de socialité qui les animent (hôtels, clubs de sports, jardins et promenades, casinos, etc.).

Comme ces journées d’étude l’ont souligné, c’est dans la préface de la publication sur Le Vésinet que fut employée pour la première fois, sous la plume de François Loyer, une expression qui allait connaître le succès que l’on sait pour qualifier une forme de villégiature : celle de « bord de ville ». Désignant cette nouvelle pratique autour de Paris, ce néologisme a évolué à la mesure de

la connaissance du territoire, pour désigner aujourd’hui l’espace complexe du domaine suburbain ou périurbain.

Les opérations d’inventaire marquantes sur ces villes ou stations de loisirs et de soins ont longtemps concentré l’intérêt pour la villégiature sur ces espaces délimités, et désormais bien connus. Mais la méthode même de l’Inventaire général incitait à changer d’échelle. C’est à cette aune que la vaste étude sur les châteaux de Sologne peut être évaluée. À l’échelle d’un « pays », la mise en perspective des châteaux de plaisance d’Ancien Régime avec les relais de chasse de l’époque contemporaine brossait un panorama complet et inédit de la demeure de villégiature de campagne.

On touchait aussi à la polysémie de l’appellation « château français », qui dans le vocabulaire courant désigne aussi bien la résidence seigneuriale antérieure à la Révolution que la maison de plaisance de l’élite citadine du siècle des Lumières ou, plus récemment, la grande demeure bourgeoise érigée jusqu’au début du xxe siècle. Dans ces cas précis, les usages comme les formes peuvent être trompeurs.

Toujours est-il que, grâce à ces expériences, en quelques décennies notre esprit s’est aguerri et notre œil s’est affûté pour distinguer et identifier, sur tous les territoires – et même les moins prévisibles –, les témoignages de cette occupation particulière de l’espace. Sur bien des aires d’étude, combien de demeures qualifiées de « maisons de maître » ou de fermes – faute de sources disponibles –ont peut-être été construites, aménagées ou transformées en lieux d’agrément pour la société bourgeoise issue de la ville proche ? Ces édifices requièrent aujourd’hui toute notre attention, car leur apparence livre parfois bien peu d’indices sur leur commanditaire et leur destination. La pratique de la « retenue » dans les fermes ou les manoirs du pays de Rennes, étudiée il y a quelques années par l’Inventaire de Bretagne, a ainsi permis de souligner l’investissement des citadins dans l’espace rural de l’Ancien Régime, jusqu’à s’approprier des éléments de son habitat.

La confluence Maine-Loire, territoire de villégiature Ronan Durandière

1—

Port-Thibault, Le Pavillon bleu. Carte postale, 1er quart du xxe siècle. © Archives départementales de Maine-et-Loire.

2—

La Pointe, Chalet Bideau Photographie, vers 1900. © Archives départementales de Maine-et-Loire.

3—

Bouchemaine, Castel du Petit-Port. © B. Rousseau / Conservation départementale du patrimoine de Maine-etLoire.

4—

Chantourteau, villa Les Tours © A. Maugin / Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire.

Habiter les bords de la Mayenne : les demeures des élites

Pierrick Barreau et Nicolas Foisneau

5— Changé, château du Ricoudet. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

6—

Saint-Germain-d’Anxure, château de Montgiroux. © Y. Guillotin / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

7—

Montflours, château de la Motte-Serrant. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

La vallée du Loir : une villégiature discrète sous influence francilienne Stéphanie Barioz Aquilon

8— Flée, maison de la Charmoie.

© B. Rousseau / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

9—

Chahaignes, petite maison de Georges Dommée.

© P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

10—

Marçon, belvédère du jardin de la Croix-Boisée.

© P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

11— Poncé-sur-le-Loir, la route des Coteaux, carte postale, début des années 1950.

© P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

Architectures du XXe siècle à Angers : à la manière de villégiature

Olivier Biguet et Dominique Letellier-d’Espinose

12—

Angers, maison Balin (1909), 30, rue Barra (architecte Joseph Ruault). © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

13—

Angers, villa Bellanger (1930), 2, rue du DocteurGuichard, élévation au croisement des rues de Brissac et du DocteurGuichard (architecte J.-H. Girardin). © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

14—

Angers, maison De Guisti dite La Mosaïque (1936), 7, rue du Lutin (architecte Léon Gautier, mosaïques de Pierre De Guisti). Sur les plans, dans les cadres supérieurs de la maison, étaient prévues des représentations de grands voiliers : cette inspiration balnéaire a malheureusement laissé place, lors de la réalisation, à des bouquets de fleurs plus convenus. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

15—

Angers, maison Moreau (1956), 3, route de la Pyramide (architecte Pierre Bourineau, de La Baule). © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

16—

Angers, maison, 4, rue de Flandre (fin du xxe siècle), entre des pavillons et des immeubles des années 1950 et 1960. © P.-B. Fourny / Région Pays de la Loire, Inventaire général.

La villégiature de bord de ville : les choix d’un paysage

Sophie Cueille

17—

Le Vésinet (Yvelines), Wood Cottage, maison de villégiature. © J.-B. Vialles / Région Île-de-France, Inventaire général.

18—

By (Seine-et-Marne), paysage depuis le belvédère de l’atelier de Rosa Bonheur. © L. Kruszyk / Région Île-deFrance, Inventaire général.

19—

Seine aval (Yvelines), paysage fluvial. © L. Kruszyk / Région Île-de-France, Inventaire général.

Demeures de campagne en Pays nantais, 1790-1840 Alain Delaval

20—

Le Pallet, La Mercredière, maison de maître, façade sur le parc. © Alain Delaval, 2016.

21—

Port-Saint-Père, Granville, façade sur le parc. © Alain Delaval, 2020.

22—

Clisson, Villa Valentin, parc, cascade artificielle. © Alain Delaval, 2021.

23—

Château-Thébaud, site de la vallée de La Moine, avec les jardins en terrasses Van Iseghem. © Alain Delaval, 2021.

Réseau ferré et villégiature balnéaire en Normandie : la Côte d’Albâtre

Viviane Manase

24—

Débarcadère du Havre (gare de voyageurs), gravure par Couveley, 1847. © Musées historiques du Havre.

25—

À la mer ! Grand départ, dessin humoristique par A. Robida, supplément du Paris-Dieppe, extrait du journal La Caricature Dieppe, médiathèque JeanRenoir, Fonds ancien et local. © C. Kollmann / Région Normandie, Inventaire général.

26—

Les Petites Dalles par la gare de Cany. Affiche des Chemins de fer de l’Ouest, par Fernel, imp. Van Gindertaele.

© AD Seine-Maritime.

27—

Dieppe. Vue de la gare. Lithographie de A. Maugendre, A. Bry imprimeur, 1865. Dieppe, médiathèque Jean-Renoir, Fonds ancien et local.

© C. Kollmann / Région Normandie, Inventaire général.

Évolution des usages contemporains de la Loire : l’exemple de Blois Bruno Marmiroli

28—

Tours (Indre-et-Loire). Malgré les interdictions, les métropoles peinent à empêcher la baignade en période de fortes chaleurs. Pour les riverains, la Loire fait office de bord de mer : on y déplie son parasol ou sa serviette le temps d’une sieste. © B. Marmiroli / Mission Val de Loire.

29—

Vineuil (Loir-et-Cher). Le club-house du Lac de Loire dessiné par l’architecte Louis de Marien, inauguré en 1969. La lecture de l’architecture radicale de béton brut dominant le fleuve est altérée par la présence d’ajouts destinés à l’accueil d’un restaurant. © B. Marmiroli / Mission Val de Loire.

30—

Vineuil (Loir-et-Cher). Remises à bateaux de l’ancien club de voile du Lac de Loire : ossature en lamellécollé, panneaux en fibre de verre et contre-plaqué, impressions dans du béton brut ; les choix esthétiques traduisent la modernité d’un projet actuellement en mauvais état de conservation.

© B. Marmiroli / Mission Val de Loire.

31—

Vineuil (Loir-et-Cher). Les piles de l’ancien barrage qui assuraient la retenue du plan d’eau sont utilisées comme support pour la réalisation de la nouvelle passerelle dessinée par Marc Mimram.

© B. Marmiroli / Mission Val de Loire.

La vallée de la Rance-Côte d’Émeraude : une tradition de villégiature Véronique Orain

32—

Taden (Côtes-d’Armor), La Ménardais. © C. Barraud / Région Bretagne, Inventaire général.

33—

Ploubalay (Beaussais-surMer, Côtes-d’Armor), La Ravillais. © C. Barraud / Région Bretagne, Inventaire général.

34—

Saint-Briac-sur-Mer (Ille-etVilaine), maison dite Kan an Awel. © B. Bègne / Région Bretagne, Inventaire général.

35—

Dinard (Côtes-d’Armor), maison dite Château des Deux-Rives. © C. Barraud / Région Bretagne, Inventaire général.

En images

Compiègne, villégiature forestière en bord de ville Frédéric Fournis

36—

Compiègne, ensemble de trois villas en série, 9, 11 et 13, avenue de la DivisionLeclerc. Vers 1925-1930. © M.-L. Monnehay-Vulliet / Région Hauts-de-France, Inventaire général.

37—

Compiègne, villa MarieAntoinette, angle des rues de L’Aigle et de Gramont. Gaston Boyenval, entrepreneur, vers 1890. © M.-L. MonnehayVulliet / Région Hauts-deFrance, Inventaire général.

38—

Compiègne, villa Marcot, 16, avenue Thiers. Henri Sauvage et Charles Sarazin, architectes, 1907. © M.-L. Monnehay-Vulliet / Région Hauts-de-France, Inventaire général.

39—

Compiègne, ancien hôtel de voyageurs du Rond-Royal, 24, avenue Thiers. 1907. © M.-L. Monnehay-Vulliet / Région Hauts-de-France, Inventaire général.

40—

Compiègne, maison de Gaston Boyenval, 2, rue de L’Aigle. Gaston Boyenval, entrepreneur, vers 1890. © M.-L. Monnehay-Vulliet / Région Hauts-de-France, Inventaire général.

Pau. Villégiature en bord de ville : l’évolution d’une ville d’hiver face aux Pyrénées Cécile Devos et Claude Laroche

41—

Pau, façade sud du Castet de l’Array, à l’extrémité sudorientale du quartier de Trespoey et de Pau. © A. Barroche / Ville de Pau, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général.

42—

Pau, façade sud de la villa Le Buisson à l’entrée du quartier de Trespoey, projet extrait de Habitations modernes, Eugène Violletle-Duc (dir.), Félix Narjoux (coll.), t. I, Paris, Vve A. Morel et Cie, 1875, pl. 29. Architecte Joseph-Auguste Lafollye. © F. Delorme repro. / Institut français d’architecture, Centre d’archives d’architecture contemporaine.

43—

Pau, villa Sainte-Hélène depuis le nord, dans le quartier des Allées de Morlaàs. © S. Arnouts / Ville de Pau, Région NouvelleAquitaine, Inventaire général.

La vallée de la Rance-Côte d’Émeraude : une tradition de villégiature