FECTA LA

IDEOLOGÍA A LAS INVESTIGACIONES MÉDICAS?

(CENTRADO EN CUESTIONES DE GÉNERO)

Autora: Iris Quadri Uceta

Tutores: Pedro Álvarez García, David Peral Guaza

1 AGRADECIMIENTOS

Primeramente me gustaría agradecerles su ayuda a Pedro Álvarez García y a David Peral Guaza, mis tutores durante todo este trabajo. También a Vincenzo Pavone, por dedicarme su tiempo y su ayuda. Agradecer a Alicia García Castro y a su padre Tomás García Azcárate la preocupación por la difusión de mis encuestas y la búsqueda de profesionales. En tercer lugar, darles las gracias a José Manuel González y a Vicente González-Horcajo Serrano por sus indicaciones y guías del trabajo. Por último, me gustaría agradecer el apoyo de todas las personas que han contribuido a este trabajo y que me han ayudado en todo lo posible, gracias.

3 INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido realizado por Iris Quadri Uceta con la intención, en esencia, de estudiar el impacto de la ideología en las investigaciones médicas, centrándose en las cuestiones de género. Este estudio surgió con la motivación de explorar los límites de la objetividad en la ciencia. Al ser este saber algo preconcebido como totalmente objetivo y libre de dogmas, la idea de derogar ese prejuicio mediante reflexiones, fue la que finalmente dio pie a la elaboración de este análisis.

Por lo tanto, esta tesis, parte de la pura curiosidad humana. Esta curiosidad surgió durante el estudiode la filosofía, un conjuntode saberes quebuscaestablecer,demanera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Debido al origen de esta investigación, el trabajo está enfocado desde un punto de vista mayormente filosófico, compuesto también de reflexiones psicológicas, sociales y datos objetivos en mayor o menor cifra, entre otros.

Este trabajo se ha centrado en el campo de las investigaciones médicas por varias cuestiones. En primer lugar la medicina es una disciplina muy presente en la vida del ser humano, desde la antigua Mesopotamia hasta los tiempos de hoy día. Al ser una rama de la ciencia en constante cambio, innovación y con diversos descubrimientos científicos que se dan frecuentemente, es un honor contribuir en alguna de estas cuestiones.

En segundo lugar, como ya he mencionado, su presencia en la sociedad es cuantiosa y ante todo esencial. Por ello, mi tesis al tratar esta rama de la ciencia, a mi parecer es un tema de interés mundial que mucha gente puede aprovechar.

En última instancia, la biología yla química, son disciplinas propias de la medicina sobre las cuales tengo interés, por lo tanto, otra razón por la cual he elegido centrarme en este ámbito es la inclinación personal.

Finalmente, estadisertación, hasido llevadaacaboenuntiempo aproximadodedos años, en los cuales el estudio a fondo de la cuestión, la ayuda de profesionales y la búsqueda de información han sido los aspectos más desafiantes de este trabajo. Como ya ha sido mencionado con anterioridad, se compone de reflexiones filosóficas, en tanto que, información de libros, trabajos de fin de carrera, artículos divulgativos o apuntes de diversas instituciones académicas, aspectos de la psicología, tratados con artículos divulgativos y organismos especializados y diversas entrevistas a profesionales, tratadas como datos objetivos para la investigación.

4 ESTADO DEL ARTE

4.1 HELEN LONGINO

La filosofía de Helen Longino surge como una corriente distinguida en el pensamiento científico, marcando su trayectoria con un empirismo contextual que renueva aspectos fundamentales del empirismo clásico. Sin embargo, lo que hace su enfoque único va más allá del simple empirismo, ya que se entrelaza con una perspectiva epistemológica profundamente arraigada en el feminismo, lo que la impulsa a explorar dimensiones más amplias relacionadas con la política de la ciencia y la participación de las mujeres en este ámbito.

En el contexto filosófico contemporáneo, la evolución de la filosofía de la ciencia se ha encaminado hacia un estudio más profundo de la ciencia entendida no solo como un conjunto de conocimientos acabados, sino como una actividad dinámica y colectiva. En relación con esta tendencia, Longino aporta su mirada singular, proponiendo que la práctica científica no es el resultado aislado de individuos, sino más bien una construcción conjunta llevada a cabo por comunidades de científicos que comparten sistemas conceptuales, normas, reglas y valores. En este sentido, su filosofía se aparta del enfoque tradicionalmente individualista que ha caracterizado a la ciencia

El núcleo de su empirismo contextual no solo se centra en la importancia de los objetivos verdaderos en la producción del conocimiento, sino que va más allá al introducir el interesante concepto de "asunciones de fondo". Estas asunciones, según Longino, no se limitan únicamente a cuestiones internas de la ciencia, sino que también abordan de manera crucial aspectos externos a la disciplina. Este planteamiento busca desafiar la convencional división entre valores epistémicos y no epistémicos, proponiendo una visión más integrada y compleja de la interacción entre ambos.

Longino, al situar la actividad científica en un contexto social, redefine la figura del sujeto de conocimiento. Este ya no es un individuo aislado, sino un participante comunitario, arraigado históricamente y encarnado en la realidad social. Su análisis crítico mezcla elementos del empirismo filosófico, el feminismo y la filosofía de la ciencia, desvelando la compleja influencia de los valores sociales en la investigación científica.

Su propuesta epistemológica no solo aspira a superar la separación convencional entre valores contextuales y epistémicos, sino que también busca establecer una interacción más concurrente y útil entre ambos.

Desde esta perspectiva, Longino plantea que la ciencia, comprendida como práctica social, está enrevesadamente configurada por el entorno en el que se desarrolla. La producción de conocimiento no es simplemente un acto aislado, sino un proceso que emerge de la constante interacción y diálogo en comunidades científicas.

Su epistemología pluralista destaca la crítica escrita como un elemento esencial para la generación de conocimiento en la comunidad científica. En resumen, su contribución a la epistemología no solo redefine la ciencia como una actividad de perspectiva, dinámica y socialmente arraigada, sino que también invita a replantear las creencias convencionales sobre la producción del conocimiento científico.

Helen Longino, a través de su perspectiva epistemológica, ofrece un análisis profundo y reflexivo sobre la naturaleza del conocimiento científico, abordando la ciencia como una actividad social esencialmente vinculada a contextos científicos, de investigación, pero también a contextos externos, sociales y políticos. Su enfoque, lejos de aceptar la supuesta neutralidad y objetividad absoluta de la ciencia, desafía estos conceptos, argumentando que tanto el conocimiento científico como los individuos involucrados en su construcción están inseparablemente arraigados en su entorno social y cultural.

La crítica de Longino se dirige hacia la concepción tradicional del sujeto de conocimiento como un ser autónomo y desencarnado. La idea de un sujeto ilustrado, capaz de adquirir creencias libres de los valores contextuales, es puesta en entredicho desde la epistemología feminista. Se señala que este sujeto, en su formulación tradicional, representa primordialmente al hombre blanco occidental, ubicado fuera de su contexto y caracterizado por la ausencia de influencias socioculturales. Además, se le critica por profesar el androcentrismo, el racismo y el clasismo.

La epistemología de Longino no se limita a la crítica; también propone una reformulación de la ciencia, apoyando la necesidad de que las asunciones subyacentes sean explícitas y sometidas a un escrutinio crítico público. La neutralidad de la ciencia y la supuesta garantía de objetividad por parte del método científico son cuestionadas por Longino, quien argumenta que la buena ciencia no puede desvincularse completamente de su contexto. La influencia de los valores externos se introduce en los procesos de investigación, y estos valores se convierten en parte integral de la ciencia.

Desde la perspectiva de género, Longino destaca la importancia de hacer visibles los sesgos de género presentes en la historia de la ciencia y en la investigación contemporánea. Estos sesgos, según Longino, deben ser expuestos para comprender la influencia de los valores androcéntricos en la construcción del conocimiento científico. La ciencia, en este sentido, no se reduce a la justificación de hipótesis basadas únicamente en la comparación entre estas y los datos observacionales. Más bien, Longino apuesta por un análisis crítico de las hipótesis, los datos y las asunciones de fondo, reconociendo que la ciencia no está exenta de sesgos de género.

La propuesta de Longino busca una ciencia que no solo critique los sesgos existentes, sino que también establezca normas y valores para una práctica científica más inclusiva y equitativa. Su enfoque implica que el conocimiento científico debe ser consciente de su contexto y considerar los valores sociales y políticos presentes. La crítica y el análisis crítico se convierten en mecanismos esenciales para mejorar el progreso científico y orientar el conocimiento hacia el bien social.

Longino también explora la relación entre datos y teoría, destacando la importancia de hacer explícitas las presuposiciones subyacentes. La evidencia relevante para una teoría específica puede depender de las asunciones y creencias que guían la interpretación de los datos. Longino subraya que la observación no es simplemente percepción sensible, sino un encuentro sensorial organizado que se registra en relación con categorías, conceptos y tipos producidos socialmente.

En cuanto a la dependencia teórica de la observación, Longino rechaza una visión radical que sugiere que la observación está completamente determinada por las teorías. Más bien, distingue entre estados de cosas y evidencia relevante, argumentando que mientras los estados de cosas son experiencias compartidas independientes, la evidencia relevante implica la interpretación teóricamente guiada de esos estados de cosas. La relación entre hipótesis y datos está influida no solo por la carga teórica de la observación, sino también por los valores contextuales que determinan la evidencia relevante.

En resumen, la epistemología de Helen Longino ofrece una mirada completa y profunda a la naturaleza del conocimiento científico, proponiendo una revisión crítica de las concepciones tradicionales y abogando por una ciencia más consciente, inclusiva y equitativa. Su enfoque feminista destaca la importancia de reconocer y abordar los sesgos de género para avanzar hacia una ciencia que refleje y considere las diversas perspectivas de la sociedad.

Hay un ejemplo dado por Longino y Ruth Doell,en colaboración sobre la relación entre las hormonas y la conducta humana. Ofrece una perspectiva esclarecedora para ilustrar cómo los valores influyen en la investigación científica. El modelo hormonal-lineal examina la relación causal entre las hormonas gonadales prenatales (estrógenos y andrógenos) y las conductas de género basadas en el sexo. Las hormonas prenatales desempeñan un papel crucial en la diferenciación de los tejidos reproductivos, y según este modelo, determinan la organización cerebral y la conducta de los individuos en función de su sexo.

Desde el enfoque del empirismo contextual, Longino destaca la importancia de los datos observacionales como evidencia, vinculándolos con la hipótesis de que las hormonas sexuales afectan el cerebro y, por ende, la conducta humana. Los datos experimentales, fisiológicos, anatómicos y relacionados con la conducta animal son esenciales para comprender esta relación.

El análisis se basa en experimentos que miden el comportamiento animal en situaciones controladas con inyecciones de hormonas gonadales. Los datos fisiológicos provienen de investigaciones sobre la función del hipotálamo en la segregación de hormonas. Los datos anatómicos respaldan la existencia de receptores hormonales en áreas específicas del cerebro. Además, los datos sobre la conducta humana se extraen de poblaciones clínicas, revelando las consecuencias de exposiciones inapropiadas a hormonas durante el desarrollo embrionario y fetal.

Longino destaca la importancia de las presuposiciones de fondo, subrayando que la relevancia evidencial de los datos depende de estas presuposiciones. Se compara el modelo hormonal-lineal con el modelo seleccionista, que destaca la influencia de la experiencia y el ambiente sociocultural en la formación de la personalidad y la conducta, rechazando la fijación hormonal unidireccional.

La autora muestra que las interpretaciones de los datos son susceptibles de variar según el modelo y las asunciones subyacentes. La ideología de género juega un papel fundamental en la elección entre teorías, destacando cómo las asunciones de fondo influyen en la selección y justificación de hipótesis. La epistemología feminista de Longino enfatiza la importancia de reconocer y comprender estas asunciones de fondo para lograr una ciencia más equitativa y democrática desde una perspectiva de género.

4.2 ANNE FAUSTO-STERLING

Esta filósofa, escritora y profesora de biología, es la autora de un libro llamado Cuerpos sexuados. Este libro critica la visión binaria tradicional del género (hombre/mujer) y argumenta que esta perspectiva limitada ha influido en la investigación médica. FaustoSterling sostiene que la investigación biomédica a menudo no tiene en cuenta la diversidad y la variabilidad intersexual, lo que puede llevar a un sesgo en la interpretación de los datos y en la atención médica.

Fausto-Sterling examina estudios médicos que han buscado establecer diferencias sexuales en áreas como la cognición, el comportamiento y la salud. Argumenta que algunos de estos estudios han sido influenciados por estereotipos de género y prejuicios culturales, lo que puede llevar a conclusiones erróneas o simplistas. El libro también aborda la medicalización de la sexualidad y cómo la ideología puede influir en la clasificación de ciertos comportamientos o identidades sexuales como trastornos médicos. Fausto-Sterling plantea preguntas críticas sobre la forma en que se establecen los criterios diagnósticos y cómo pueden verse influidos por factores ideológicos.

5 DEFINICIONES

Ideología

Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político

Objetividad

Imparcialidad, neutralidad, ecuanimidad

Cosmovisión

Visión o concepción global del universo.

Transdisciplinario

Dicho de un estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas.

Optogenética

La optogenética se basa en el uso de canales y bombas de iones sensibles a la luz (opsinas) para la activación o inhibición de neuronas, lo cual permite manipular in vivo la actividad neuronal.

Género

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.

Sesgo cognitivo

Es la clase de distorsión que afecta el modo de percibir la realidad.

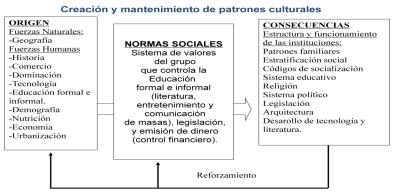

Inconsciente

Podemos acceder fácilmente como en la consciencia, suele contener generalmente miedos profundos, deseos reprimidos y experiencias traumáticas que incluso de manera consciente no nos gustaría recordar.

Subconsciente

Todo aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia consciencia.

6 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL TRABAJO

El objetivo principal de este estudio de investigación se enfoca en realizar un exhaustivo análisis para determinar en qué medida la objetividad está presente en la ciencia, centrándonos específicamente en el ámbito de los experimentos médicos. Para alcanzar este propósito, se explorarán diversas variables que puedan influir en la imparcialidad de dichos experimentos.

Como objetivos secundarios, se plantea evaluar el impacto consciente e inconsciente de la ideología en las investigaciones médicas, particularmente aquellas relacionadas con cuestiones de género. Este análisis busca descubrir cómo las creencias y valores subyacentes pueden influir en la dirección y ejecución de los estudios, afectando la interpretación de resultados. Además, se indagará sobre el modo en que esta influencia ideológica puede incidir en la objetividad del experimento.

Otro objetivo secundario crucial consiste en reflexionar sobre la posibilidad de que los experimentos médicos puedan ser completamente objetivos. Se pretende explorar la complejidad de este concepto, identificando posibles obstáculos y sesgos que puedan surgir durante la investigación. Además, se buscarán soluciones para abordar cualquier falta de objetividad que pueda presentarse, con el fin de mejorar la integridad de los resultados obtenidos.

En cuanto a las hipótesis, se defiende que la ideología ejerce una influencia involuntaria en las investigaciones médicas, principalmente a través de mecanismos subconscientes identificados por Freud. Por ende, se sostiene la premisa de que los experimentos o investigaciones médicas no pueden ser completamente objetivos debido a estas influencias ideológicas subyacentes

7 DESARROLLO DEL TRABAJO

Este trabajo parte desde la ideología, estudiando la percepción del mundo y el proceso cerebral. A continuación, se centra en los factores que hacen que la ideología obtenga un papel crucial en las investigaciones médicas, centrándose luego en aquellas enfocadas al género. Finalmente reflexiona sobre la objetividad en dichas investigaciones, proporcionando ejemplos que apoyen la conclusión final y formulando una solución ética, al problema finalmente descubierto.

7.1

PERCEPCIÓN DEL MUNDO, PROCESO CEREBRAL EMOCIONES Y SESGOS COGNITIVOS

7.1.1

PERCEPCIÓN DEL MUNDO

En la exploración de percepciones y reacciones, se realiza un exhaustivo análisis que resume los descubrimientos de una amplia revisión de la literatura, buscando abordar de manera holística esta compleja temática.

La perspectiva se amplía al considerar diversas disciplinas, destacándose la psicología social como una fuente fundamental para comprender tanto a los individuos como la estructura y funcionamiento de los grupos. Se introduce el concepto crucial de cognición social, que se centra en la comprensión de nuestro entorno social a través de procesos mentales, como la interpretación y el análisis de la información.

La interrelación entre disciplinas como antropología, biología, sociología y psicología se explora mediante modelos como el prisma de las ciencias de la conducta, reconociendo la riqueza conceptual aportada por cada una. Aspectos culturales, fisiológicos y colectivos se consideran como parte integral del análisis.

El estudio de grupos a lo largo de la historia se aborda desde el siglo XIX hasta el XXI, destacando la influencia de la cultura, ideología y política en las investigaciones sobre este tema. Se presentan dos perspectivas opuestas: la afirmación de que los grupos no existen como entidades separadas, siendo simplemente la suma de individuos, y la contraposición que sostiene que los individuos no existen de manera aislada, naciendo, aprendiendo y construyendo su identidad a través de la interacción grupal.

El debate sobre la existencia de grupos versus individuos se complica aún más al considerar la visión de Heller y de Maturana y Varela. Estos autores integran ambas

perspectivas, reconociendo la existencia tanto de individuos como de grupos, y explorando las dimensiones colectivas e individuales de la identidad. Heller (1994) propone una visión integrada de las motivaciones humanas, argumentando que las razones para actuar de cierta manera no son exclusivas de individuos ni genéricas para el homo sapiens. Sugiere que la motivación resulta de una combinación de características individuales y del entorno en el que se encuentran las personas.

En el estudio de las motivaciones, se resaltan cuatro aspectos clave: los objetivos que las personas buscan alcanzar, la intensidad de esfuerzo y concentración invertidos, la persistencia hasta lograr el objetivo, y las condiciones del entorno que influyen en el logro (Ensenk y Flangan, 2001; Sanguineti, 2007).

Diversas teorías abordan la motivación desde enfoques como la orientación por homeostasis, que regula las características internas del cuerpo humano para ajustarse a variaciones externas; la teoría del óptimo nivel de estímulo, donde los organismos lo buscan; la teoría de presión para necesidades de Murray (1938), que enumera 20 necesidades humanas; la teoría de necesidades de Maslow, que clasifica las necesidades en básicas, de seguridad, pertenencia, estima y auto-realización; la teoría de establecimiento de metas, donde las personas actúan para alcanzar sus metas; y la teoría de las expectativas, que considera la acción como función de expectativas, premios y valor del premio.

Se ilustra la teoría de las expectativas con el ejemplo de un empleado, donde las recompensas deben ser significativas, las expectativas claras y las condiciones adecuadas para motivar la acción. Se destaca la responsabilidad de los líderes para crear condiciones productivas y agradables de trabajo.

Se introduce la noción de Fronesis (prudencia), asociada a la prudencia, que implica la selección de normas adecuadas para actuar en una situación específica, considerando necesidades, costumbres, conocimientos y sentimientos. Este proceso se vincula a entender el contexto y las circunstancias para juzgar las acciones de otros de manera precisa.

Heller (1994) aborda la vida cotidiana como un conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de individuos y, a su vez, crean la posibilidad de reproducción social. En este contexto, todas las personas, sin importar su función en la sociedad, participan en la vida cotidiana, que implica diversas actividades como dormir, alimentarse y adaptarse a nuevos ambientes.

La vida cotidiana tiene una historia dinámica y cambia a lo largo del tiempo, siendo influida por el entorno y la historia que explica su origen. Para actuar de manera "adecuada" en un entorno, las personas crean esquemas mentales que les ayudan a tener expectativas sobre cómo actúan ciertos grupos, como ladrones, políticos, profesores, entre otros.

Sin embargo, estos esquemas pueden llevar a la creación de estereotipos, que confunden la percepción y crean prejuicios. Los estereotipos, a menudo perpetuados por la televisión y la publicidad, generan expectativas sobre comportamientos asociados a grupos étnicos, lo que puede llevar a decisiones basadas en prejuicios.

Se destaca cómo la publicidad y los medios de comunicación pueden influir en la formación de prejuicios hacia grupos étnicos, afectando la interpretación de la información y las decisiones que se toman. Experimentos como el de Staats y Staats (1958) demuestran cómo la asociación de aspectos étnicos con características positivas o negativas afecta las emociones y percepciones de las personas.

En el ámbito de las percepciones, Ensenk y Flanagan (2001) introducen el concepto de error de atribución, donde se tiende a dar más peso a las características personales y menos al contexto al interpretar las acciones de los demás. Este error puede ocurrir cuando se recibe información previa que induce inferencias, en la tendencia estadounidense de atribuir actitudes a factores internos, y en la diferencia entre observadores y observados al evaluar situaciones.

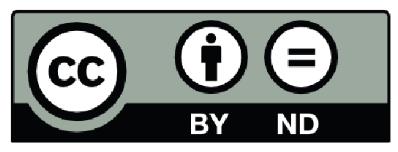

Hofstede (2001) ofrece una definición integral de cultura, describiéndola como la "programación colectiva de la mente" que se manifiesta en valores, símbolos, héroes y rituales, y que distingue un grupo o categoría de personas de otros. Esta perspectiva sugiere que la cultura es moldeada por diversos factores, como la geografía y el comercio, y es transmitida y replicada a través de sistemas educativos, políticos y económicos, controlados por grupos dominantes en una región.

Según Hofstede, la programación mental cultural puede dividirse en tres niveles: universal, colectivo e individual. Los patrones universales son comportamientos compartidos por el Homo sapiens, como el llanto de una persona triste. A nivel colectivo, se encuentran comportamientos específicos de grupos, como las diferencias en la etiqueta de mesa entre América Latina y Corea del Sur. A nivel individual, existen variaciones dentro de la cultura colectiva, influidas por factores genéticos y contextuales.

La cultura promueve símbolos, héroes, rituales y valores que se incorporan en las prácticas cotidianas. La bandera, por ejemplo, se convierte en un símbolo venerado y presente en diversos aspectos de la vida diaria, recordando la identidad y la presencia de un país. Los héroes, o iconos, son personajes destacados que representan valores positivos, aunque la realidad de las personas a menudo involucre aspectos positivos y negativos. En la administración de empresas, se emplea esta estrategia al crear fundadores y héroes corporativos.

(Imagen del Master de Patricia Suyapa Moncada Ruiz)

Los rituales, como la jura de la bandera y celebraciones nacionales, sirven para reforzar la identidad cultural a lo largo del tiempo. Además, los valores culturales, como el individualismo o la solidaridad, son aspectos que pueden ser promovidos según la perspectiva y las prioridades de cada sociedad. En última instancia, la cultura, en sus diversas manifestaciones, juega un papel fundamental en la formación de las percepciones y comportamientos de las personas en una sociedad determinada.

En el ámbito del sistema planetario, las percepciones del mundo también están influenciadas por diversos factores. A continuación, se abordan algunas consideraciones relacionadas con esta perspectiva:

Clima y Geografía:

Las condiciones climáticas y geográficas de una región tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas y en cómo perciben su entorno. Por ejemplo, las culturas en regiones con climas extremos pueden desarrollar prácticas y percepciones particulares en respuesta a sus condiciones climáticas.

Recursos Naturales:

La disponibilidad y la escasez de recursos naturales en una región pueden influir en la forma en que las personas perciben la naturaleza, la economía y la sostenibilidad. Las sociedades que tienen acceso abundante a recursos pueden desarrollar percepciones y prácticas diferentes en comparación con aquellas que enfrentan escasez.

Cuestiones Ambientales:

La conciencia ambiental y las percepciones sobre temas como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad son moldeadas por las interacciones humanas con el entorno. Las percepciones globales sobre estas cuestiones a menudo influyen en políticas y acciones a nivel internacional.

Globalización:

La interconexión global ha llevado a una mayor conciencia de las diferencias y similitudes entre las culturas. La exposición a diversas perspectivas y formas de vida a través de los medios de comunicación y la conectividad en línea ha influido en la percepción del mundo y en la comprensión de la diversidad cultural.

Evolución Tecnológica:

El avance tecnológico, especialmente en áreas como las comunicaciones y la información, ha alterado la forma en que las personas perciben el tiempo y el espacio. Las redes sociales y las plataformas en línea han creado nuevas formas de interacción que afectan las percepciones de la realidad.

Política Internacional:

Los eventos y las relaciones políticas entre países y regiones también juegan un papel crucial en la formación de percepciones globales. Conflictos, alianzas y acuerdos internacionales influyen en cómo se perciben unos a otros a nivel mundial.

Cosmovisión Cultural:

Las diferentes culturas tienen cosmovisiones únicas que afectan la forma en que sus miembros perciben el mundo. Creencias religiosas, mitos y tradiciones culturales contribuyen a la construcción de significados y valores en la interpretación del entorno.

En resumen, la percepción del mundo no solo está determinada por factores individuales y sociales, sino también por influencias más amplias relacionadas con el entorno planetario en el que vivimos. La interconexión de estos elementos contribuye a la complejidad de cómo las personas experimentan y entienden su realidad.

Enfoque Transdisciplinario:

La comprensión de las percepciones del mundo y las reacciones humanas es un campo vasto que abarca diversas disciplinas. Un enfoque transdisciplinario, que integra perspectivas de múltiples áreas del conocimiento, ofrece ventajas significativas sobre los análisis monodisciplinarios. Esta aproximación permite una comprensión más completa y holística de los procesos cognitivos y emocionales involucrados en la formación de percepciones.

Importancia para la Toma de Decisiones:

El estudio de las percepciones es esencial para comprender cómo los líderes toman decisiones en contextos como América Latina. Tanto funcionarios públicos como autoridades en organizaciones privadas deben ser conscientes de cómo las percepciones influyen en sus decisiones, ya que estas tienen repercusiones directas en millones de personas. Conocer estos procesos puede mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Relevancia en el Ámbito Educativo:

Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de prestar especial atención a los procesos de formación de percepciones en los estudiantes. Integrar la comprensión de cómo se construyen las percepciones en la educación puede contribuir al desarrollo de individuos con una mentalidad más abierta, crítica y empática, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo.

Implicaciones para las Políticas Públicas:

Los legisladores y encargados de políticas públicas deben considerar la creación de condiciones regionales que fomenten percepciones de mundo positivas y orientadas hacia el progreso. El diseño de políticas que promuevan valores como la paz, el respeto, la equidad y la justicia contribuirá a la construcción de sociedades más estables y prósperas.

Llamado a la Reflexión y Acción:

La discusión desarrollada en el documento pretende contribuir a la reflexión sobre el tema de las percepciones. Se espera que esta reflexión lleve a acciones concretas para fomentar percepciones que estimulen comportamientos y decisiones encaminadas hacia un mundo mejor, caracterizado por la paz, el amor, el respeto, la equidad, la prosperidad y la justicia.

En conjunto, la comprensión de las percepciones humanas se presenta como un componente esencial para construir sociedades más conscientes, inclusivas y orientadas al bienestar colectivo.

7.1.1.1

PROCESO CEREBRAL

El proceso de percepción y acción en el cerebro desafía la concepción tradicional de la mente como una "pizarra en blanco" que se llena con las experiencias acumulativas a lo largo de la vida, según la perspectiva aristotélica. En lugar de ello, se propone la existencia de un procesador central hipotético, a menudo conceptualizado como una "caja negra", que no solo recibe y procesa las entradas sensoriales, sino que también toma decisiones para la acción. Esta noción sugiere que la mente no es simplemente receptora de información externa, sino que participa activamente en la interpretación y comprensión del entorno.

La neurociencia actual destaca la importancia de la memoria cognitiva en este proceso. La memoria cognitiva, que implica la retención y recuperación de información, se presenta como un elemento fundamental en la asignación de significado a los cambios en los patrones de activación neuronal. La "conexión a tierra" de los circuitos cerebrales se refiere a la capacidad de relacionar la actividad neuronal con la realidad externa, permitiendo que los circuitos asignen significado a los estímulos sensoriales.

En este contexto, la interacción entre los circuitos neuronales y los músculos cobra relevancia. Los circuitos cerebrales no solo procesan información, sino que también envían órdenes a los músculos para controlar los sensores corporales, como los ojos, la piel, las manos y la lengua. Estos sensores son esenciales para una investigación profunda de las fuentes de entrada, lo que refleja una conexión activa entre la percepción y la acción.

En conclusión, la relación entre percepción y acción en el cerebro es dinámica y compleja.

El proceso de percepción y su intrincada relación con el cerebro se convierten en el foco central de reflexión. Se exploran tanto perspectivas filosóficas como avances en neurociencia para entender la naturaleza de nuestras percepciones y cómo el cerebro las procesa.

Immanuel Kant, destacado filósofo, sostuvo que el cerebro impone condiciones a nuestras percepciones, estableciendo ciertos a priori del conocimiento que guían nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, la neurociencia actual plantea desafíos significativos, especialmente en preguntas complejas como cuántas neuronas se requieren para crear recuerdos, pensamientos, sensaciones o movimientos, y cómo el cerebro desarrolla conciencia de sí mismo.

La optogenética emerge como una tecnología prometedora al permitir la estimulación selectiva de neuronas. Experimentos con ratones, donde la estimulación de ciertas neuronas indujo respuestas como si estuvieran percibiendo ciertos esquemas geométricos, sugieren la posibilidad de manipular la realidad percibida a través de intervenciones neuronales.

La cuestión fundamental de si la mente y el cerebro son entidades distintas o si son inseparables se plantea, y la neurociencia busca respuestas en un campo de estudio complejo. Además, se conecta con la reflexión sobre la influencia de los avances neurocientíficos en teorías psicoanalíticas, como las de Sigmund Freud.

Este análisis ofrece una mirada profunda a cómo la percepción, la filosofía y la neurociencia convergen, revelando la constante evolución de nuestra comprensión de la realidad y la mente, y cómo los descubrimientos científicos pueden impactar nuestras concepciones más arraigadas.

7.1.1.2 EMOCIONES

La emoción es un fenómeno mental que está presente en todos los momentos de nuestra vida. Incluso durante el sueño, experimentamos algún tipo de emoción, ya sea débil o intensa. Este fenómeno influye en nuestra percepción y evaluación del entorno, así como en las decisiones que tomamos en respuesta a él. Por lo tanto, en situaciones reales, es prácticamente imposible encontrar procesos cognitivos puros. Como veremos a continuación, los procesos cognitivos y las redes neuronales que los respaldan tienden a dar preferencia a los estímulos emocionales.

Las emociones y afectos pueden manifestarse de diversas maneras, ya sea como una respuesta rápida a un evento, como el sobresalto ante la aparición repentina de un perro ladrando, o como cambios más duraderos, como un estado de ánimo que perdura durante horas o días, como la felicidad experimentada al reencontrarse con un ser querido. Esta diversidad es relevante ya que las respuestas emocionales rápidas implican estructuras cerebrales diferentes, al menos en parte, de aquellas que sustentan los procesos afectivos más prolongados en el tiempo.

El capítulo dedicado a las emociones en los "Principios de Psicología" de William James (1890) incluye una sección titulada "No hay centros cerebrales específicos para la emoción", donde argumenta que las áreas cerebrales responsables de la percepción y la conciencia son capaces de abordar los procesos emocionales postulados en su teoría, sin necesidad de invocar nuevos principios. Desde la perspectiva actual, la idea de que no existe un circuito cerebral específico para las emociones puede resultar sorprendente. A lo largo del libro, se han descrito diversas redes que respaldan distintos procesos

cognitivos, desde la atención hasta las funciones ejecutivas. Aunque existen nodos comunes, las redes de atención, memoria, lenguaje, cambio de tarea, entre otras, también poseen estructuras y características específicas.

Esta teoría inicial fue posteriormente reemplazada por la noción de que, al igual que con los procesos cognitivos, existe un circuito dedicado a las emociones. Durante casi un siglo, esta idea ha dominado la Neurociencia afectiva, y se ha buscado intensamente dicho circuito. La primera propuesta formal se atribuye a Cannon (1927), quien identificó al tálamo (específicamente al "tálamo óptico") como la estructura clave en los procesos emocionales. Cannon propuso que en el tálamo óptico "reside la organización neuronal de las diferentes expresiones emocionales", asignándole al tálamo el papel de conferir valor emocional a la información sensorial.

Posteriormente, Bard (1928), colaborador de Cannon, amplió este modelo al incorporar el hipotálamo como una estructura diencefálica adicional, encargada de la expresión emocional. Una década más tarde, Papez (1937) propuso un circuito que mantenía las estructuras del modelo diencefálico de Cannon-Bard, pero también incorporaba nuevas, como el hipocampo y la corteza cingulada. En este circuito, la clave para evaluar y etiquetar las entradas sensoriales como emocionales no era el tálamo, sino el hipotálamo y estructuras asociadas, como la corteza cingulada.

Más tarde, MacLean (1949) propuso un modelo de circuito emocional que se considera la propuesta más exitosa y duradera en las Neurociencias humanas. Su modelo incluía las estructuras propuestas por Papez, así como otras nuevas, como la amígdala. MacLean utilizó el término "límbico," acuñado por Broca (1878), para referirse a estructuras ubicadas en el área intermedia entre el tronco cerebral y la corteza. El hipocampo, central en el sistema límbico, desempeñaría un papel similar al tálamo de Cannon al dotar de cualidad emocional a la información sensorial que convergía en él.

Aunque el modelo de MacLean fue robusto y dominó la Neurociencia afectiva durante décadas, algunos datos contradictorios, como los provenientes del paciente H. M., indicaron que el hipocampo no estaba central en la emoción. Fue en 1992 cuando LeDoux propuso de manera contundente descartar el sistema límbico como el circuito cerebral de la emoción (LeDoux, 1992)

Efectivamente, varios estudios han propuesto diferentes regiones cerebrales como sedes específicas de distintas emociones. Se sugirió que la amígdala podría ser la sede del miedo, la ínsula del asco, la corteza cingulada anterior de la tristeza, y la corteza prefrontal ventral de la ira, entre otras propuestas (ver revisión en Lindquist et al., 2012). Sin embargo, un metaanálisis sobre la actividad de estas estructuras en diversas condiciones emocionales concluyó que lejos de activarse específicamente en relación

con una emoción particular, todas ellas se activaban de manera relativamente generalizada en diferentes situaciones emocionales, descartando así una organización modular y discreta (Lindquist et al., 2012).

Otra perspectiva plantea que las emociones podrían tener una representación modular en el cerebro, pero en lugar de ser discreta, sería dimensional. En este enfoque modulardimensional, existirían módulos o circuitos encargados de procesar estímulos positivos/aperitivos (o valencia positiva) y otros para los negativos/amenazantes (valencia negativa, que incluiría emociones como el miedo, la ira, el asco o la tristeza).

Algunos estudios sugirieron estructuras relacionadas con el sistema dopaminérgico, como el núcleo accumbens, como sede de las emociones positivas, y la amígdala como estructura clave del circuito de las emociones negativas (por ejemplo, Davidson, 1998).

También se propuso que el hemisferio izquierdo podría estar más implicado en situaciones emocionales de valencia positiva, mientras que el hemisferio derecho lo estaría en las de valencia negativa (por ejemplo, Davidson, 1995). Sin embargo, otro metaanálisis sobre estos datos no proporcionó un respaldo experimental sólido para la organización modular-dimensional (Lindquist et al., 2015).

En realidad, los datos disponibles sugieren que la emoción no está asociada con módulos o redes específicas y distintas de aquellas que participan en otros procesos cognitivos. Más bien, parece seguir un patrón distribuido y utilizar circuitos compartidos con otros procesos (véase, por ejemplo, Barrett y Satpute, 2013, o Pessoa, 2017). En otras palabras, la emoción parece hacer uso de todo el cerebro. Aunque existen "detectores" de emoción, es decir, estructuras que evalúan si un estímulo es emocional, y "efectores" de respuestas emocionales, como la amígdala, considerar estos detectores, efectores o cualquier otro mecanismo parcial como la base del procesamiento emocional en su totalidad sería un error, según evidencia revisada en este contexto. Por lo tanto, al influir las emociones en todos los procesos cerebrales, la objetividad completa en el ser humano es imposible, pudiendo dar lugar a la actuación de la ideología, o, las creencias arraigadas.

7.1.1.3 REDES COGNITIVAS Y EMOCIÓN

Si, como hemos indicado, no existe un circuito específico para las emociones, sino que estas utilizan las redes cerebrales, tradicionalmente relacionadas con la cognición, entonces estas redes (de atención, memoria, lenguaje o funciones ejecutivas) deberían ser sensibles a los estímulos emocionales, mostrando una actividad diferenciada hacia estos. A continuación, describiremos de forma resumida algunos datos disponibles en relación con cada uno de estos circuitos, mostrando cómo, de hecho, los estímulos emocionales utilizan preferentemente estos circuitos. En otras palabras, estos circuitos están diseñados para operar de manera más intensa ante la estimulación emocional.

En la evaluación y organización de la respuesta emocional, hemos asignado tradicionalmente a la cognición un papel crucial. Hemos observado cómo la estimulación emocional utiliza preferentemente circuitos cognitivos, como la atención, la memoria y el procesamiento semántico, para ser procesada de manera más intensa en comparación con la estimulación neutra. Sin embargo, de manera paralela e interactiva con estos procesos cognitivos, la estimulación emocional también es sometida a una evaluación más allá de la detección inicial y rudimentaria que describimos anteriormente.

Esta evaluación más profunda y, en ocasiones, rápida, así como la posterior respuesta, involucran a la amígdala, la ínsula anterior y la corteza prefrontal ventromedial (CPFv), que forman parte de lo que podríamos llamar una red de evaluación rápida. Estas estructuras, no solo tienen funciones emocionales, ya que también detectan la relevancia de estímulos no emocionales, como los novedosos. Las tres estructuras comparten varias características: están profusamente interconectadas, reciben información sensorial directa de las cortezas sensoriales, se conectan directamente con diversos nodos de los circuitos cognitivos, están inervadas por circuitos de neuromoduladores y están conectadas con los sistemas de ejecución de respuesta autonómica, endocrina y motora que se describirán posteriormente.

La amígdala, por ejemplo, muestra una mayor activación ante todo tipo de estímulos emocionales, especialmente los negativos, y está involucrada en el aprendizaje y la memoria emocionales. Recibe información directa de la corteza visual y está conectada con la corteza prefrontal ventral y la corteza cingulada anterior, entre otras áreas. La CPFv parece evaluar, entre otras cosas, el valor reforzante del estímulo y está implicada en la evaluación y respuesta emocionales. Por último, la ínsula anterior recibe información sobre el estado interno del organismo y parece monitorizar la valencia emocional de la estimulación, centrándose en los sentimientos y sensaciones viscerales.

En resumen, estas estructuras juegan un papel crucial en la evaluación y organización de la respuesta emocional, y su interconexión con circuitos cognitivos, así como su

vinculación con sistemas de ejecución de respuestas, las sitúan en el centro de la interacción entre emoción y cognición.

7.1.1.4 SESGOS COGNITIVOS

Un sesgo cognitivo es la clase de distorsión que afecta el modo de percibir la realidad. A continuación veremos algunos tipos de sesgos cognitivos, que suelen influenciar en las investigaciones médicas, con énfasis en la cuestión de género.

7.1.1.4.1SESGOS INCONSCIENTES

El sesgo inconsciente, también conocido como sesgo implícito o prejuicio inconsciente, se refiere a suposiciones, creencias o actitudes que existen en el subconsciente de una persona. Estos sesgos son atajos mentales utilizados para procesar información de manera más rápida. Cada individuo desarrolla sesgos implícitos a lo largo del tiempo, a medida que acumula experiencias de vida y se expone a diferentes estereotipos.

Según el Instituto Kirwan para el Estudio de Razas y Etnias, estos sesgos, ya sean evaluaciones favorables o desfavorables, se activan involuntariamente y sin la conciencia o control intencional del individuo. Como resultado, el sesgo inconsciente puede tener una profunda influencia en nuestras creencias y comportamientos. Cuando se traslada al ámbito profesional, puede afectar la contratación, la interacción con colegas y la toma de decisiones comerciales.

Si no se abordan adecuadamente, estos sesgos pueden tener un impacto negativo en la cultura laboral y la dinámica del equipo dentro de una investigación médica. Aunque estos sesgos son comunes, es posible reducir su impacto mediante la atención y el esfuerzo deliberado, pero no es posible eliminarlo, debido a la influencia de la sociedad en factores tan básicos como el diseño de la investigación. Esto se traduce en que la ciencia y el orden social siempre van de la mano. Esto también se debe a la forma de enfocar los problemas.

En una charla dada por Vincenzo Pavone, investigador y sociólogo de la medicina asociada a la reproducción asistida, se planteó un problema relacionado con los alimentos, al cual, la solución que se da son los alimentos transgénicos. Explicó cómo ese problema está enfocado, dando los alimentos transgénicos como solución única, aunque no sea así. Eso demuestra como la orden social influye a la hora de proporcionar soluciones válidas. Al terminar la conferencia, fue cuestionado por criticar los alimentos transgénicos, acción que no se dio. Este fenómeno de la “crítica arraigada” se da debido a la ideología o creencias arraigadas de la persona, que aunque no haya escuchado nada en contra de sus creencias, lo percibe así, haciéndolo real para él.

Ser consciente y comprender los diferentes tipos de sesgos inconscientes puede ayudar a encontrar formas de combatirlos. Estos sesgos pueden manifestarse de diversas maneras y tener diferentes consecuencias, ya sea al juzgar la apariencia de las personas, basarse en nociones preconcebidas o surgir de falacias lógicas.

Sesgo de confirmación: Este sesgo implica que las personas tienden a favorecer información que confirma sus creencias y a ignorar o descartar la que las contradice. En el contexto de la ideología de género, esto puede llevar a la selección y percepción de evidencia que refuerce estereotipos de género existentes, lo que puede afectar la forma en que se realiza y se interpreta la investigación médica.

Sesgo de género: Este sesgo implica que las personas a menudo tienen prejuicios inconscientes hacia uno u otro género, lo que puede influir en sus evaluaciones y decisiones en contextos médicos. Por ejemplo, los profesionales de la salud pueden subestimar los síntomas o el dolor informado por pacientes de un género en particular debido a estereotipos que atribuyen mayor sensibilidad emocional a ese género.

Sesgo de disponibilidad: Este sesgo implica que las personas tienden a basar sus juicios en información más fácilmente disponible en su memoria. En el caso de la ideología de género, esto puede llevar a que los profesionales de la salud utilicen información estereotipada sobre género para interpretar síntomas y tomar decisiones médicas, en lugar de basarse en datos y evidencia más objetiva.

Sesgo de atención: Este sesgo implica que las personas tienen más probabilidades de notar y recordar información que se alinea con sus expectativas y creencias previas. En el contexto de la ideología de género, esto puede llevar a la perpetuación de estereotipos a través de la observación selectiva de características asociadas con un género en particular, incluso si no son representativas de la población en general.

Sesgo de género en la investigación: Los sesgos cognitivos mencionados anteriormente pueden influir en la elección de temas de investigación, el diseño de estudios y la interpretación de resultados. Por ejemplo, si los investigadores parten de estereotipos de género, pueden involuntariamente sesgar su trabajo y perpetuar prejuicios en el campo de la medicina.

Entrevista con Vincenzo Pavone (investigador y sociólogo de la medicina asociada a la reproducción asistida)

En una entrevista dada por este exitoso investigador, un aspecto interesante fue comentado.

Vincenzo Pavone, ha realizado diversas entrevistas con variados especialistas en el campo de la reproducción asistida (entre ellos ginecólogos), todos con un perfil común: Varón de entre 40 y 50 años, generalmente de ideología de derechas (liberal). Estos, debido a su clase social, género y, en la mayoría de casos, a su ideología, defienden que 1200 euros (lo que se paga a las mujeres

que “donan” óvulos) no es un incentivo económico. Esto contrasta con el perfil de las donantes, mujeres de entre 18 y 30 años con un salario y un nivel de vida medio-bajo. Para estas mujeres, 1200 euros son un gran incentivo económico. Esto demuestra cómo la forma de ver el mundo de los profesionales y la sociedad van en conjunto. La prueba es que esta ideología de género ha sido recogida por la ley, estableciendo que 1200 euros no son un incentivo económico.

Sesgo de conformidad: el sesgo de conformidad, similar al fenómeno de pensamiento grupal, se manifiesta cuando ajustamos nuestras opiniones o comportamientos para alinearnos con los del grupo, incluso si esto contradice nuestras verdaderas creencias. Este sesgo puede emerger cuando nos enfrentamos a la presión de los compañeros o cuando buscamos encajar en un grupo social o entorno profesional específico. Por ejemplo, imaginemos un equipo que debe tomar decisiones estratégicas entre dos propuestas diferentes. Un miembro del equipo individualmente considera que la Propuesta 1 es la opción más sólida y beneficiosa. Sin embargo, durante la discusión, el resto del equipo expresa preferencia por la Propuesta 2. Para evitar conflictos o para encajar con la opinión predominante, este miembro podría optar por respaldar la Propuesta 2, aunque originalmente favorecía la opción 1.

A pesar de que la conformidad puede ser útil para evitar conflictos, también puede tener consecuencias negativas al restringir la creatividad del grupo, limitar el intercambio abierto de ideas y obstaculizar la exploración de perspectivas diversas.

Sesgo de afinidad: el sesgo de afinidad, también conocido como sesgo de similitud, describe la inclinación hacia la preferencia de personas que comparten intereses, antecedentes o experiencias similares. En general, tendemos a sentirnos más cómodos y conectados con aquellos que son semejantes a nosotros.

Este sesgo puede tener un impacto significativo en las decisiones de contratación y en la formación de equipos. Cuando los encargados de la contratación favorecen a candidatos que comparten características similares con ellos en lugar de evaluar objetivamente las habilidades y competencias necesarias, se corre el riesgo de limitar la diversidad en el lugar de trabajo. La preferencia por la afinidad puede llevar a la exclusión de personas con perspectivas únicas y talentos valiosos, afectando negativamente la dinámica y la eficacia del equipo. Para abordar este sesgo, es crucial adoptar procesos de selección y evaluación más objetivos y centrados en las habilidades y capacidades individuales.

Sesgo de statu quo: El sesgo de aversión al cambio refleja nuestra tendencia a preferir que las cosas permanezcan como están o a resistirnos a introducir cambios. Optar por mantener el statu quo puede proporcionar una sensación de seguridad y requerir menos esfuerzo, pero también conlleva el riesgo de estancamiento.

El apego al statu quo puede manifestarse en diversas áreas, desde las prácticas laborales hasta las estrategias empresariales. Aunque seguir lo conocido puede sentirse más cómodo, es esencial reconocer que en un entorno empresarial en constante evolución, la resistencia al cambio puede limitar la capacidad de adaptación y la innovación necesarias para la longevidad y el éxito continuo de la empresa.

Abrazar el cambio estratégico, fomentar la flexibilidad y promover una cultura organizativa receptiva pueden contrarrestar los efectos negativos del sesgo de aversión al cambio. Al reconocer la importancia del cambio como motor de progreso, las organizaciones pueden posicionarse mejor para enfrentar los desafíos y aprovechar nuevas oportunidades en un mundo empresarial dinámico.

Sesgo de autoridad: El sesgo de autoridad destaca la propensión a creer y seguir las instrucciones de figuras de autoridad. Si bien seguir a líderes confiables con experiencia puede ser beneficioso, el seguimiento ciego sin aplicar el pensamiento crítico puede acarrear problemas a largo plazo.

La confianza en las figuras de autoridad es una parte integral de la estructura organizativa y social. No obstante, es esencial equilibrar la deferencia a la autoridad con la capacidad de cuestionar y evaluar de manera independiente. La sobredependencia de la autoridad sin un análisis crítico puede llevar a decisiones subóptimas y a la pérdida de perspectivas valiosas.

Esto se completa con el famoso “Experimento de Milgrim” . Este es, de hecho, un ejemplo destacado de cómo las personas pueden actuar de manera sorprendente cuando se enfrentan a la autoridad y la presión social. En el estudio de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, los participantes fueron instruidos para administrar descargas eléctricas a otras personas (actores que simulaban ser participantes) bajo la dirección de una figura de autoridad, incluso cuando creían que estaban causando daño grave.

Este experimento destacó la disposición de las personas para seguir órdenes incluso cuando esas órdenes contradicen sus propios valores y principios éticos. Milgram concluyó que la obediencia ciega a la autoridad puede llevar a individuos ordinarios a cometer actos moralmente cuestionables.

Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad personal, la ética y la influencia de la autoridad en el comportamiento humano. Resalta la importancia de la conciencia ética y la resistencia a seguir órdenes que violan principios fundamentales.

Estos experimentos han sido cruciales para comprender cómo las dinámicas sociales y la autoridad pueden afectar la conducta humana, y han llevado a reflexiones significativas sobre la naturaleza de la obediencia y la moralidad.

La Heurística de la afectividad: las heurísticas son estrategias mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes, pero a veces pueden llevar a juicios sesgados o errores sistemáticos. La heurística de la afectividad se centra en la influencia de las emociones en el proceso de toma de decisiones.

Cuando confiamos en la heurística de la afectividad, basamos nuestras decisiones en nuestras emociones en lugar de realizar un análisis exhaustivo de la información disponible. Aunque esto puede ser útil en situaciones en las que se necesita una respuesta rápida, también puede llevar a juicios subjetivos y decisiones impulsadas por las emociones en lugar de la lógica.

Es importante reconocer la presencia de estas heurísticas y equilibrar su uso con un pensamiento más reflexivo cuando sea necesario, especialmente en decisiones que requieren un análisis más profundo y una evaluación objetiva de la información. La comprensión de estas heurísticas nos permite ser conscientes de los posibles sesgos en nuestro pensamiento y tomar decisiones más informadas cuando sea necesario.

7.2 ¿QUÉ MUEVE LA IDEOLOGÍA?

7.2.1

DE FORMA INCONSCIENTE

En este punto examinaremos cómo la ideología se manifiesta tanto de manera consciente como inconsciente, ejerciendo su influencia en el desarrollo y dirección de investigaciones médicas. Es un viaje hacia la comprensión de los factores ideológicos que subyacen a decisiones aparentemente objetivas, y cómo estos moldean la trayectoria de la ciencia y la medicina.

7.2.1.1 FREUD, NUEVO INCONSCIENTE, SUBCONSCIENTE Y EMOCIONES.

La mente está compuesta por diversas facultades diferenciadas. La metáfora del iceberg, explica la existencia de instancias en nuestra mente, que no son accesibles de manera consciente, siendo la parte de arriba lo que se conoce, y la de abajo, la que no se puede conocer.

El inconsciente es, como define Freud, una instancia de nuestra psique. En otras palabras, es un estado mental, del cual no somos conscientes. Esta instancia, fue descubierta por Sigmund Freud. Al hacer su descubrimiento en una época con poca evidencia científica sobre el cerebro humano, sus ideas e hipótesis se basaron en una analogía para entender el funcionamiento de este. Freud concluyó sus investigaciones con un descubrimiento, el inconsciente esconde los miedos, deseos reprimidos o experiencias traumáticas que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, manifestándose en sueños, o lapsus linguae, e influyendo de forma imperceptible en nuestras decisiones y (Imagen publicada por David Piñeros en Quora) conducta, pero, según Freud, el inconsciente se puede conocer mediante unas prácticas determinadas, como la hipnosis.

Aunque Freud descubrió esta instancia de la mente, actualmente es imposible de conocer, y sus hipótesis no son muy acertadas. Hoy en día conocemos lo denominado como “nuevo inconsciente” el cual está lejos del inconsciente de Freud.

Este nuevo inconsciente, es una estancia de la mente la cual no podemos conocer, pero no reprime ninguna experiencia negativa, sino que se encarga de operaciones que queremos automatizar. Esto se debe a la arquitectura del cerebro humano, incapaz de transcribir todo lo que pasa en la consciencia humana. Por ello, su capacidad de procesamiento, mucho superior a la del inconsciente, organiza unidades de significado para el uso de la consciencia.

El subconsciente, la parte más cercana a la consciencia en la metáfora del iceberg, funciona como un emisor de mensajes, el cual influye en las decisiones que tomamos día a día. El subconsciente, es como un programa de ordenador, provoca que nos inclinemos más a una decisión o a otra, dependiendo de nuestras experiencias previas, ideas y creencias arraigadas, fundamentalmente.

Esto se puede apreciar, por ejemplo en pruebas proyectivas, las cuales surgen del psicoanálisis. Estas son pruebas en las que se pretende llegar a los procesos mentales de las personas, mediante estímulos ambiguos y poco estructurados.

Visto esto, llegamos a la conclusión de que el subconsciente, influye de forma imperceptible nuestras decisiones, haciendo que cosas como creencias arraigadas tomen un papel en nuestras decisiones, sin nuestro conocimiento.

7.2.1.2 FUNCIÓN DEL CEREBRO HUMANO Y PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

En primer lugar, de manera inconsciente, la ideología puede influir en las investigaciones médicas, por el simple hecho de ser humanos. Debido a esto, podemos hacer cosas aparentemente objetivas o libres de opinión, que en realidad, tengan nuestros pensamientos y valores de trasfondo. A continuación, se proporcionarán datos de estudios fundamentados.

Debido a la función del cerebro humano y a la percepción de la realidad, el cerebro humano procesa y filtra la información basándose en diversos factores, incluyendo las creencias, valores y experiencias previas de una persona. Esto puede influir en la forma en la que los investigadores diseñan sus estudios, recolectan y analizan los datos, y llegan a conclusiones.

El funcionamiento complejo del cerebro humano y su interpretación de la realidad, establecen una complicada red de procesamiento y filtrado de la información. Este proceso no se limita únicamente a la recepción de estímulos sensoriales, sino que incorpora activamente elementos subjetivos, como creencias arraigadas, valores personales y experiencias previas. En el ámbito de la investigación médica, esta realidad cognitiva adquiere un papel destacado, influyendo en diversas etapas del proceso investigativo.

En la fase de diseño de estudios, las creencias y valores de los investigadores pueden dar forma a las preguntas planteadas, los métodos seleccionados y la interpretación de los resultados. Un investigador con ciertas perspectivas ideológicas puede dirigir su enfoque hacia áreas específicas de estudio, destacando determinados aspectos y subestimando otros, incluso de manera inconsciente. Esta predisposición inicial puede moldear la trayectoria de la investigación desde sus cimientos.

En segundo lugar, la recolección y análisis de datos constituyen momentos cruciales donde la influencia de la ideología se manifiesta. La selección de variables, la interpretación de patrones y la asignación de significado a los resultados son susceptibles a la influencia de las creencias personales. Por ende, las experiencias previas, vinculadas a ciertos marcos ideológicos, pueden predisponer a los investigadores a buscar confirmación en lugar de explorar objetivamente todas las posibilidades.

En tercer lugar, las conclusiones, culminación del proceso investigativo, también están sujetas a la interacción del cerebro con la ideología. La interpretación de la relevancia y significado de los hallazgos puede ser moldeada por preconcepciones arraigadas, afectando la presentación y comunicación de los resultados. La manera en que se abordan las limitaciones del estudio, la suposición de resultados y la formulación de recomendaciones pueden reflejar la influencia de la ideología sobre la interpretación global de la investigación.

Un estudio publicado en la revista "Nature Reviews Neuroscience" en 2011 señala que las creencias y las experiencias previas influyen en la forma en que el cerebro humano procesa y percibe la información, lo que puede afectar la objetividad de la investigación.

7.2.1.3 INFLUENCIA DE LOS VALORES SOCIALES Y CULTURALES

La influencia de los valores sociales y culturales en la investigación médica, también son un fenómeno notable que permea todas las fases del proceso científico. Estos valores, enraizados en las creencias y normas compartidas por una sociedad o cultura específica, desempeñan un papel crucial en la formulación de preguntas de investigación, la elección de enfoques metodológicos y la interpretación de los resultados obtenidos.

En el ámbito de la investigación médica, los valores sociales y culturales contribuyen significativamente a la determinación de las preguntas que los científicos eligen abordar. La selección de temas de investigación se ve moldeada por las preocupaciones y prioridades de la sociedad en la que se lleva a cabo el estudio. Por ejemplo, en culturas con valores centrados en la preservación de la vida, es probable que se realicen investigaciones sobre tratamientos médicos que prolonguen la salud y la longevidad.

Los enfoques metodológicos también se ven afectados por los valores culturales y sociales. La elección de técnicas de investigación, diseño de estudios y métodos de recolección de datos puede reflejar las preferencias y sensibilidades culturales. Además, las actitudes hacia ciertos temas, como la salud mental o la medicina preventiva, pueden influir en la dirección que toma la investigación, ya que los investigadores pueden verse inclinados a abordar áreas de mayor relevancia cultural.

La interpretación de los resultados constituye otra dimensión donde los valores sociales y culturales ejercen su influencia. La forma en que se evalúan los hallazgos y se les da significado puede estar sujeta a las normas y valores de la sociedad en la que se lleva a cabo la investigación. Por ejemplo, imaginemos una ciudad donde mucha gente cree fielmente en remedios naturales y desconfía de los tratamientos médicos convencionales.

En este contexto, los investigadores de la ciudad podrían centrarse más en estudiar hierbas medicinales y terapias alternativas, dejando de lado investigaciones sobre medicamentos tradicionales. Este sesgo podría influir en la disponibilidad de opciones de tratamiento en la ciudad y en cómo se abordan los problemas de salud. La ideología general de preferir lo natural afectaría las decisiones de investigación médica, y podríamos ver menos énfasis en métodos respaldados por la medicina convencional.

Es importante destacar que estos valores pueden estar arraigados en ideologías políticas, religiosas o filosóficas específicas. La presencia de tales ideologías puede introducir sesgos en la investigación médica, comprometiendo la objetividad e imparcialidad del proceso científico.

Helen Longino, en su libro "The Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry", argumenta que los valores sociales y culturales pueden influir en la elección de temas de investigación y en la interpretación de los resultados científicos.

7.2.1.4

MANIPULACIÓN EN LOS ANUNCIOS Y LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales y los anuncios pueden tener un impacto significativo en la personalidad y la ideología de una persona, y este fenómeno se aborda de manera preocupante en el documental de Netflix "El dilema de las redes". Aquí hay algunas formas en las que las redes sociales y los anuncios pueden influir en la personalidad e ideología:

Algoritmos de Personalización: Las plataformas de redes sociales utilizan algoritmos sofisticados que recopilan datos sobre el comportamiento en línea de los usuarios. Estos algoritmos personalizan el contenido que se muestra a cada individuo, creando una "burbuja de filtro" que refuerza sus creencias existentes. Esta personalización puede limitar la exposición a opiniones divergentes y contribuir a la polarización ideológica.

Microsegmentación y Anuncios Dirigidos: Los anunciantes utilizan datos recopilados para crear perfiles detallados de los usuarios. Esta información se utiliza para dirigir anuncios específicos a audiencias específicas. La repetición constante de mensajes personalizados puede moldear las percepciones y actitudes de las personas, influyendo en su ideología y preferencias.

Refuerzo de Sesgos Cognitivos: Las plataformas de redes sociales están diseñadas para captar la atención de los usuarios. Esto a menudo implica mostrar contenido que genere una respuesta emocional intensa. La exposición constante a información emocionalmente cargada puede reforzar ciertos sesgos cognitivos y afectar la forma en que las personas perciben el mundo.

Validación Social y Autoafirmación: La dinámica de las redes sociales, donde se busca validación a través de likes y comentarios, puede tener un impacto en la autoestima y la percepción de uno mismo. Las personas pueden verse influenciadas por la forma en que son percibidas en línea y ajustar sus comportamientos para obtener una validación positiva, lo que puede afectar su personalidad.

Desinformación y Polarización: La propagación de información errónea y la viralización de contenidos extremos pueden contribuir a la polarización ideológica. Las personas pueden ser expuestas a noticias sesgadas que refuerzan sus creencias existentes, contribuyendo así a la formación de "burbujas ideológicas". "El dilema de las redes" explora estas problemáticas, mostrando cómo las plataformas digitales pueden manipular la atención de los usuarios para maximizar el tiempo en la aplicación y, por ende, aumentar los ingresos publicitarios. También destaca cómo este modelo de negocio puede tener consecuencias negativas para la salud mental y la cohesión social.

En resumen, las redes sociales y los anuncios pueden influir en la personalidad y la ideología al crear entornos digitales que refuerzan las creencias existentes, limitan la exposición a perspectivas diversas y promueven la validación social selectiva. "El dilema de las redes" ofrece una visión crítica de estos problemas y plantea importantes preguntas sobre la ética de las prácticas digitales contemporáneas.

7.2.2.1 SESGOS COGNITIVOS Y CONFIRMACIÓN DE CREENCIAS

Los sesgos cognitivos, especialmente el fenómeno de la confirmación de creencias, desempeñan un papel significativo en la dirección de la investigación médica. Cuando un investigador posee una ideología o creencia arraigada, existe la tendencia a buscar activamente evidencia que respalde esas convicciones, al mismo tiempo que puede ignorar o minimizar información que contradiga esas creencias preexistentes.

Este fenómeno puede afectar la forma en que se diseñan los estudios, se recopilan los datos y se interpretan los resultados. Por ejemplo, si un investigador está convencido de la eficacia de un tratamiento específico, es posible que involuntariamente diseñe su estudio de manera que favorezca ese tratamiento y seleccione datos que respalden su punto de vista. De manera similar, al analizar los resultados, podría interpretar los hallazgos de manera que coincidan con sus creencias previas, ignorando perspectivas alternativas.

Este sesgo cognitivo puede introducir distorsiones en la investigación médica y afectar la objetividad y la integridad de los resultados. La comunidad científica reconoce la importancia de abordar estos sesgos para garantizar la validez y la fiabilidad de la investigación médica, implementando prácticas como la revisión por pares y la replicación de estudios. Sin embargo, la influencia de las creencias personales en la investigación sigue siendo un desafío que requiere una constante vigilancia y reflexión por parte de los investigadores y la comunidad científica en su conjunto.

Un estudio publicado en la revista "PLOS ONE" en 2018 examinó el sesgo de confirmación en la investigación médica. Los resultados mostraron que los investigadores tienden a interpretar los resultados de manera más favorable cuando respaldan sus creencias preexistentes, lo que puede conducir a una interpretación sesgada de los datos

7.2.2.2 I

NFLUENCIA

DE LA FINANCIACIÓN Y LOS INTERESES ECONÓMICOS

La influencia de la financiación y los intereses económicos en la investigación médica es un aspecto crítico que puede moldear significativamente la trayectoria y los resultados de los estudios. En muchos casos, la financiación para la investigación médica proviene de diversas fuentes, incluyendo instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y la industria farmacéutica. Cada una de estas fuentes puede tener intereses particulares y agendas que potencialmente impactan en la objetividad y la independencia de la investigación.

Cuando la financiación proviene de la industria farmacéutica, por ejemplo, existe la posibilidad de que los intereses económicos de la empresa financiadora influyan en la dirección y los resultados de la investigación. En casos extremos, podría haber presiones para presentar resultados que favorezcan la eficacia y la seguridad de los productos desarrollados por la empresa patrocinadora. Esta situación plantea desafíos éticos y de integridad científica, ya que se espera que la investigación sea imparcial y objetiva, independientemente de los intereses económicos.

Además, la dependencia de la financiación externa puede crear un ambiente propicio para la influencia de intereses específicos en la elección de las preguntas de investigación, los métodos utilizados y la interpretación de los resultados. Los investigadores pueden sentir la presión de alinearse con las expectativas de los financiadores, lo que puede distorsionar el proceso científico y afectar la calidad y la fiabilidad de los hallazgos.

Para mitigar estos problemas, es esencial establecer prácticas de transparencia y divulgación en la financiación de la investigación. La revelación completa de las fuentes de financiamiento y cualquier conflicto de intereses potencial es crucial para mantener la confianza pública y preservar la integridad de la investigación médica. Además, la diversificación de las fuentes de financiamiento y la promoción de la independencia científica pueden ayudar a mitigar la influencia indebida de los intereses económicos en la investigación médica.

Un análisis publicado en el "Journal of the American Medical Association" en 2003 examinó la influencia de la industria farmacéutica en la investigación médica. El estudio encontró que los estudios financiados por la industria tenían más probabilidades de arrojar resultados favorables a los productos farmacéuticos que los estudios independientes.

7.2.2.3 SESGO DE GÉNERO Y ESTUDIOS MÉDICOS

El sesgo de género en estudios médicos es un fenómeno que ha sido objeto de creciente atención y preocupación. La perspectiva de género revela que existe un sesgo evidente en la investigación médica, donde los resultados pueden estar influenciados por estereotipos de género arraigados y suposiciones implícitas. Este sesgo puede tener consecuencias significativas en la equidad del diagnóstico, tratamiento y atención médica, generando impactos directos en la investigación y en la práctica médica.

La investigación médica a menudo ha sido tradicionalmente diseñada y llevada a cabo sin considerar adecuadamente las diferencias de género. Este enfoque limitado puede conducir a resultados sesgados y a una comprensión incompleta de cómo ciertas condiciones médicas afectan a diferentes géneros. Los estereotipos de género arraigados en la sociedad pueden influir en la elección de sujetos de estudio, en el diseño de protocolos de investigación y en la interpretación de los hallazgos, contribuyendo así a un sesgo generalizado en la literatura médica.

Este sesgo de género tiene consecuencias directas en la práctica clínica. Puede traducirse en diagnósticos inexactos, tratamientos ineficaces o inadecuados, y una falta de atención médica personalizada que reconozca y aborde las diferencias de género. Además, la falta de representación equitativa en los estudios clínicos puede llevar a la priorización de ciertos grupos, excluyendo sus experiencias específicas y contribuyendo a brechas en la comprensión de la salud y la enfermedad.

Abordar el sesgo de género en la investigación médica implica una revisión crítica de los métodos de estudio, una mayor inclusión de participantes de todos los géneros y un análisis consciente de cómo las expectativas y los prejuicios de género pueden influir en la interpretación de los resultados. Este enfoque más equitativo no solo mejora la validez y la aplicabilidad de los hallazgos médicos, sino que también contribuye a una atención médica más justa y efectiva para todas las personas, independientemente de su género.

Un estudio publicado en el "Journal of the American Medical Association" en 2016 examinó el sesgo de género en la investigación médica. Los resultados mostraron que los estudios médicos a menudo no tienen en cuenta las diferencias de género en el diagnóstico, tratamiento y resultados, lo que puede llevar a una falta de equidad en la atención médica.

7.2.2.3.1E

JEMPLOS

Enfermedades cardiovasculares: Se ha observado que, en ocasiones, la investigación y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares pueden estar sesgados por género. Algunos estudios sugieren que las mujeres pueden ser subdiagnosticadas y subtratadas en comparación con los hombres, en parte debido a estereotipos de género que asocian las enfermedades cardíacas con los hombres.

1. Estudio de Mosca et al. (2017):

Título: "Impacto del género en la atención y resultados de pacientes con enfermedad coronaria crónica."

Conclusiones: Puede haber diferencias de género en la atención y los resultados para pacientes con enfermedad coronaria crónica.

2. Estudio de Leifheit-Limson et al. (2014):

Título: "Sexo y resultados en pacientes con enfermedad coronaria."

Conclusiones: Examina las disparidades de género en los resultados y la atención a pacientes con enfermedad coronaria.

3. Revisión de Melloni et al. (2010):

Título: "Revisión sistemática de las diferencias de género en los resultados de la enfermedad cardiovascular."

Conclusiones: Proporciona una revisión integral de las disparidades de género en los resultados de enfermedades cardiovasculares.

Dolor crónico: La investigación sobre el dolor crónico también ha demostrado diferencias en la percepción y tratamiento según el género. Las mujeres a menudo enfrentan barreras en el diagnóstico y el manejo del dolor debido a estereotipos culturales que minimizan su experiencia de dolor o la atribuyen a razones emocionales en lugar de causas médicas.

1. Estudio de Bartley y Fillingim (2013):

Título: "Sexo como moderador de la relación entre dolor y sueño en adultos mayores: resultados de un estudio de observación longitudinal."

Conclusiones: Examina las relaciones entre el dolor crónico y el sueño, con posibles implicaciones de género.

2. Estudio de Hoffmann y Tarzian (2001):

Título: "El imperativo de abordar el dolor como una cuestión de equidad en la atención médica."

Conclusiones: Analiza las inequidades en el tratamiento del dolor y destaca posibles disparidades de género.

3. Revisión de Fillingim et al. (2009):

Título: "Las dimensiones de género de la experiencia del dolor: la biología, la salud y las diferencias culturales en la percepción del dolor."

Conclusiones: Ofrece una revisión exhaustiva de las dimensiones de género en la experiencia del dolor, abordando temas biológicos, de salud y culturales.

(Imagen de la revista Uman Global)

Investigaciones sobre salud mental: En el campo de la salud mental, se han observado sesgos de género en la investigación y el tratamiento de ciertas afecciones, como la depresión y los trastornos de ansiedad. Algunos estudios han señalado que los síntomas pueden ser interpretados de manera diferente en hombres y mujeres, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos o a un tratamiento inadecuado.

1. Estudio de Kessler et al. (1993):

Título: "Epidemiología de la depresión en mujeres."

Conclusiones: Examina las diferencias de género en la epidemiología de la depresión, abordando la prevalencia y los factores asociados.

2. Estudio de Altemus et al. (2014):