25 minute read

por Alexis Oliva, Daniel Ponce y Miguel Apontes / Página

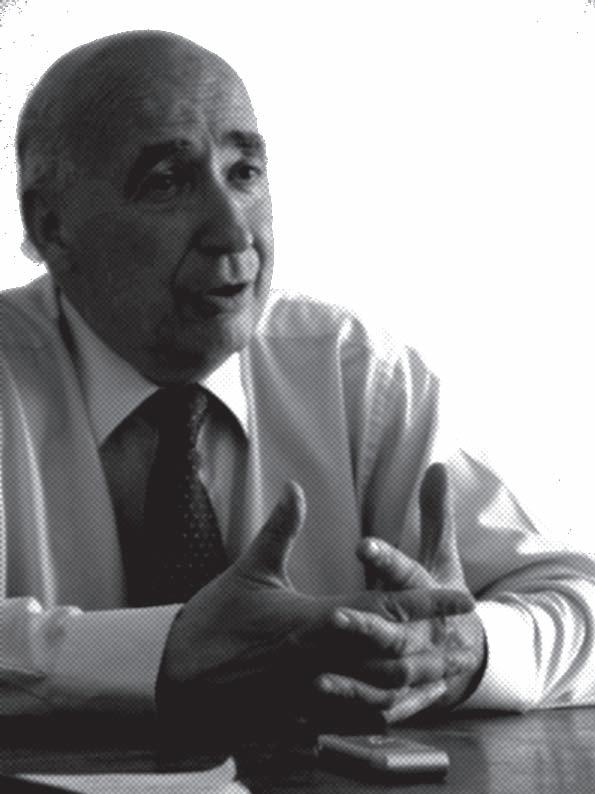

Francisco Yofre, dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) en los ‘70 y actual funcionario nacional

Advertisement

por Alexis Oliva, Daniel Ponce

y Miguel Apontes

No es fácil limitarse a la rutina de un reportaje convencional con un protagonista privilegiado de la historia contemporánea. Francisco Yofre, quien durante la dictadura compartió con el ex presidente Héctor José Cámpora el asilo político en el consulado de México en Buenos Aires y su posterior exilio a partir de 1979, y lo acompañó hasta su fallecimiento el 19 de diciembre de 1980, habla de todo en una entrevista con El Avión Negro: la militancia política de esos años con el regreso del conductor como gran objetivo, el papel de la “juventud maravillosa”, las lealtades -porque menciona dos- del “Tío” Cámpora y los lazos entre aquellos sueños truncados de la izquierda peronista y el proyecto político iniciado por Néstor y continuado por Cristina Kirchner.

-¿Cuál fue el contexto del “luche y vuelve” y cuál fue el rol de Héctor Cámpora?

-Situar políticamente el “luche y vuelve”, requiere retrotraernos a dos opciones. El peronismo desde que es desalojado en septiembre de 1955, buscó permanentemente el regreso al poder con su máximo líder. La primera gran gesta auténtica, inmediata, para lograr el retorno de Juan Domingo Perón al poder, es la resistencia peronista. Comenzó desde el mismo 1955 y se prolongó los años de la revolución libertadora hasta el regreso de una democracia condicionada, con el pacto Frondizi – Perón. Esa resistencia tuvo un hecho trágico: el fracaso del levantamiento militar con el general (Juan José) Valle y los fusilamientos de José León Suárez. El movimiento obrero produjo una resistencia básicamente de los ferroviarios con un acompañamiento de la dirigencia política, sufriendo muchos la cárcel. El segundo gran intento de retorno es el que venía organizado la CGT, en 1964, cuando gobernaba (el radical Arturo) Illía. Perón vio fracasado ese segundo intento, porque su avión fue retenido en Brasil por una solicitud del Gobierno argentino a través del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. Pasaron los años y Perón, a través de la distancia, fue ganando una visión del mundo y comenzó a hostigar a la dictadura militar que se llamó “Revolución Argentina” y se planteó estar treinta años en el poder. Como producto de esa dictadura, se dio un acercamiento al peronismo de los sectores medios, que no lo habían acompañado durante el gobierno popular que había permitido que el 50 por ciento de la riqueza fuera a los trabajadores. También se dio una unidad obrero-estudiantil, con el signo político del peronismo. Lógicamente, estuvo acompañada de un contexto internacional de un mundo bipolar, por eso Perón planteó la reactualización de la doctrina justicialista con la idea del socialismo nacional. Eso entusiasmó a los jóvenes y se produjo el proceso de regreso de Perón a la Argentina y al poder. Cuando pensó el plan estratégico para el regreso, se dio cuenta que su delegado personal (Jorge Daniel) Paladino había sido ganado por el régimen y por (Alejandro Agustín) Lanusse y decidió llamarlo a Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados. No analizó tanto su capacidad política y de estadista, sino que privilegió la lealtad

y el conocimiento del hombre. Yo tuve la oportunidad de estar con Cámpora en la Embajada de México y después en los ‘80 en el exilio en el Distrito Federal de México, en su último año de vida. En el relato que él me hacía, recordaba un hecho político interno que me parece clave, que Evita, en sus últimos momentos de vida, lo llama a Perón y tomando las manos del General y de Cámpora, le dice: “Éste es un hombre leal, no te apartes de él”. Cuando Perón volvió, con más de 70 años, supo que era su última oportunidad y debía elegir bien. Entonces, lo eligió a Cámpora y produjo una sorpresa, pues no se lo tenía por un hombre teórico y revolucionario como John William Cooke. Aparecía como un hombre más bien conservador.

-La derecha construyó el relato de un Cámpora “títere” de Perón…

el triunfo popular. Ya en el sindicalismo, un sector dirigido por (Augusto Timoteo) Vandor había planteado el proyecto de un peronismo sin Perón y de negociación con el régimen. Otro sector, que fue el más combativo y fiel a Perón, el que dio el programa de Huerta Grande, planteaba el esquema de nacionalización de la banca, un proyecto nacional y revolucionario. Pero ese sindicalismo no era el que hegemonizaba al movimiento obrero. Entonces, Perón, sin perder la idea de los trabajadores como la columna vertebral del movimiento, se dio cuenta de que la juventud era el elemento dinámico dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su regreso. Hizo una confluencia entre Cámpora y la juventud. En esa dinámica, el General fue entendiendo lo que significaba la juventud que llevaba el proyecto adelante y lo llevo a decir: “Esta es la juventud maravillosa”. El General, que creía en los objetivos tácticos y estratégicos, hablaba de las “formaciones especiales” -que eran las organizaciones armadas- que servían para hostigar al régimen. A estas organizaciones, las alentaba, las recibía y hablaba de ellas como un elemento fundamental para el desgaste y retroceso de la dictadura. Lanusse quería dos cosas: repudiar y castigar a la guerrilla y que Perón renunciara al ejercicio del gobierno. De ahí la cláusula de que tenía que volver en una fecha determinada.

-¿En qué momento Perón dijo la frase: “La violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia”?

-La dijo en ese contexto, en el marco de esa lucha. Tuvo varias frases que fueron resumiendo su estrategia. Rescata la “juventud maravillosa” y -es más- dijo: “Si yo fuera joven, no me extrañaría que anduviera poniendo una bomba”. Veía que un sector de las fuerzas armadas pretendía resistir a sangre y fuego. Finalmente, luego de agilizar y lanzar una consigna como el “luche y vuelve”, agitar y movilizar durante casi un año, se dieron las condiciones para que Perón intente el regreso a la Argentina. Y lo hizo acompañado por distintas personalidades (políticos, artistas, deportistas, cineastas), porque la idea era expresar lo que era todo el peronismo y para cubrir la posibilidad de que algún loco pretendiera tirar abajo el avión. El Ejército cercó Ezeiza, desplegando 50.000 hombres que impedían que el pueblo llegue hasta el aeropuerto; sin embargo, quedaron en las cercanías, sobre el Río La Matanza, y las fuerzas armadas pudieron percibir la voluntad del pueblo argentino de continuar la lucha. Hubo un intento de intimidación y pusieron las armas apuntando hacia el hotel de Ezeiza. Pero no se transigió, Perón no negoció nada y dijo: “Hasta que no esté en libertad no hablo con nadie”. A primera hora de la mañana siguiente liberaron la zona y el general se fue a Gaspar Campos (la calle donde estaba la casa, a la altura del 1.075, en la localidad de Vicente López, donde se alojó Perón tras su regreso al país en 1972, después de 17 años de exilio) y ahí se dio el encuentro entre la juventud y Perón; y Cámpora fue la expresión de la conducción táctica de ese regreso. Sin Cámpora y esa juventud, no se hubiera producido el retorno de Perón al poder. Ese marco se vio reflejado en el triunfo en las urnas del 11 de marzo de 1973 y en la asunción del 25 de Mayo. Ahí surgió una doble lealtad de Cámpora: la lealtad hacia Perón, el líder histórico, y la lealtad hacia la juventud con la que había compartido y generado ese proceso. En la medida en que en los años siguientes creció la tensión entre la conducción de Perón y la juventud que lo confrontaba -con su expresión más clara el 1º de mayo

-Claro, la oligarquía y el antiperonismo siempre quisieron hacerle ver al pueblo que esa lealtad a un proyecto popular, derivada de una fuerte convicción, era en realidad la de un amanuense. Todo lo contrario, Cámpora resistió todo tipo de seducción y por eso la oligarquía y la dictadura lo atacaban duramente. No pasó lo mismo que con Paladino. Sin ser aquél hombre revolucionario que era Cooke, Cámpora tuvo claro que había un proyecto popular, que había que traer a Perón a la Argentina y que el regreso del líder significaba

Miembro del Secretariado Ejecutivo de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) en la década del 70, Francisco Felipe Yofre fue protagonista y testigo privilegiado de momentos cruciales de la historia reciente de nuestro país. Participó en reuniones con el mismísimo Juan Domingo Perón y fue amigo de Héctor José “Tío” Cámpora, a quien acompañó en tiempos de exilio y enfermedad. Con la vuelta a la democracia, regresó a la Argentina, ocupó diversos cargos en el Estado y fue consultor de la Unesco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, conduce en Córdoba la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Gecal) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y en sus tiempos libres escribe un libro que narra su experiencia de militancia y las vivencias compartidas con el “Tío”.

Una vida signada por la política

de 1974-, Cámpora quedó atrapado. Tanto unos como otros le exigían la ruptura, pero Cámpora resistió las dos tensiones. La derecha y la ortodoxia peronista le pedían que descalificara a los jóvenes y éstos le pedían que asumiera una confrontación abierta con el General. Cámpora dice no, que mantendría su lealtad. Para resistir esa gran presión política, era necesario ser un hombre de convicciones. Y él creó esa doble convicción de lealtad peronista.

-¿Hasta dónde caminaron juntas esas dos lealtades?

-Siempre. Hubo dos puntos claves, justamente tres días antes del 1º de mayo, Perón convocó a los jóvenes a Olivos. Yo tuve oportunidad de estar. Perón planteó que la circunstancia del mundo bipolar requería de tiempo, que la juventud debía ganar en paciencia, que había que apoyar al Gobierno popular y que él iba a asegurar el proceso de liberación. Entonces, aquella consigna: “Entre el tiempo y la sangre, me quedo con el tiempo”. Fue muy claro. A la reunión fueron todos los sectores de la ortodoxia peronista y todo lo que llamábamos “la tendencia revolucionaria”, expresada por distintos grupos, Envar El Kadri, Carlos Caride, los sobrevivientes de Trelew, Rodolfo Galimberti, Montoneros, FAP, FAR, Peronismo de Base, Sabino Navarro, la línea de Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Y por el otro lado, todo el conglomerado representado por el FEN, Demetrios, Guardia de Hierro, CNU, CDO, entre otros. Estaba el coronel Vicente Damasco, el secretario general de la presidencia, que era el negociador. Fue a las 8 de la mañana y nosotros habíamos estado en la calle Chile desde las 6 de la tarde del día anterior y recién a las 6 de la mañana del día siguiente decidimos concurrir. Había múltiples negociaciones internas y con Damasco. Decíamos que representábamos como mínimo al 50 por ciento de la juventud y por lo tanto si había más de otros grupos nosotros no íbamos a ir. Yo llegué después a Córdoba y los compañeros me preguntaban qué iba a pasar; les dije: “Perón fue muy claro, si vamos con las consignas que planteamos el enfrentamiento con él va a ser total y abierto”. Pero ya la decisión de la conducción era confrontar con las consignas: “Qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular”. “No rompan más… Evita hay una sola”. “Queremos la cabeza de López Rega y Villar”…. Y todo lo demás. Para colmo, Perón había planteado a través de la presión de las fuerzas sindicales que nadie podía llevar banderas. Pero nosotros nos ingeniamos para llevar las nuestras, simulando que eran de sindicatos, y cuando las desplegamos quedaba “Juventud Regional” y “Juventud Trabajadora Peronista”. Había mucha creatividad. Yo me acuerdo que en esa reunión con Perón, Juan Carlos Añón, de la conducción nacional de la Juventud Peronista, le dijo: “Mire, General, todo lo que intentan para que no nos expresemos libremente, no nos importa. Si nosotros rompimos el cerco de 50.000 hombres para llegar a Ezeiza el 17 de noviembre, el 1º de Mayo estaremos en Plaza de Mayo”. Ese día Perón planteó, como se sabe, un discurso muy duro y les dijo a los jóvenes: “Imberbes vendidos al oro extranjero”, lo que produjo la retirada de la juventud al canto de “la sangre derramada no será negociada”. Pocos días después, Perón se dio cuenta de que está muy enfermo y que había producido esa ruptura; políticos allegados le pidieron que atemperara su discurso, entre ellos Oscar Alende. Entonces, convocó el 12 de junio, amenazó con renunciar y provocó la movilización del movimiento obrero en pleno. Una movilización sin intermediarios, convocada por Perón además para frenar la agresión al Pacto Social de inflación cero que había planteado (el ministro de Economía) José Gelbard, ya amenazado por la juventud y sectores sindicales. Allí dio una gran definición: “Me llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la voz del pueblo”. Y también sostuvo: “Mi único heredero es el pueblo”. Esto replanteó las políticas de la juventud, que consideró ese último discurso como un intento de recomposición, pero no hubo tiempo para reestablecer la relación. Otra cosa que dijo ese 12 de junio: “No vine a consolidar la dependencia, vine a desarrollar el proceso de liberación nacional”. Murió veinte días después y ahí empezó la tragedia. Con la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, sentimos que el último dique de contención se venía abajo y quedaban liberadas las fuerzas oscuras de la reacción y del golpismo. El pueblo quedó desamparado y la tragedia estaba cerca. Y efectivamente fue así. Fue desplazado el ministro Gelbard y la Triple A se adjudicó las primeras muertes con Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, en Córdoba el abogado Alfredo Curutchet y después el Negro Atilio López… También en Córdoba, la intervención del brigadier (Raúl Oscar) Lacabanne, y antes -aún en vida de Perón- el “Navarrazo”, el levantamiento del jefe de Policía Antonio Domingo Navarro.

-Un anuncio de todo esto se dio en la masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973. ¿Qué significó Ezeiza para usted?

-Ezeiza es el contraataque de la derecha, cuando el establishment y el imperialismo se dan cuenta lo que significó el 25 de mayo de 1973. “Chile, Cuba, el pueblo te saluda”, toda una definición clara de hacia dónde iba el proceso político argentino. Con el hecho más importante de los años ‘70 generado por Perón, que es romper el bloqueo a Cuba. Han pasado más de 50 años y Estados Unidos es cuestionado en cada reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas por no levantar el bloqueo. La Argentina fue el único país en levantar en forma efectiva el bloqueo con un proyecto de más de mil millones de dólares, donde

se exportaban autos y demás. Un desafío que en aquel mundo bipolar los Estados Unidos no podían admitir. Nosotros en ese momento no alcanzamos a aprobar eso que fue el desafío más grande y lo produjo el general Perón.

-Volviendo a Gelbard, ¿por qué muchas organizaciones populares atacaron al programa económico de 1973?

-Perón cuando imaginó su regreso al poder, pensaba a Cámpora en el gobierno y él como una suerte de líder del tercer mundo, el que se veía por encima de todas las contradicciones de Argentina y preparaba un país para un escenario distinto con un rol determinado a desarrollar. Perón planteaba un esquema para traer a los capitales árabes; en esos momentos la crisis del petróleo ponía a los países árabes con grandes capitales que había que ver dónde se ubicaban. Además había una simpatía por los procesos nacionalistas como el de Gamal Abdel Nasser en Egipto, por ejemplo. Y decía que había que estabilizar y generar una recuperación económica en Argentina para atraer estos capitales y hacer el Pacto Social. Pensaba en un gran frente nacional, donde estuvieran las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los sectores profesionales, contra los sectores hegemónicos representados por la oligarquía, la Sociedad Rural y los intereses agro-exportadores, la Unión Industrial que representaba a las multinacionales y el sector financiero que no tenía la influencia que tuvo después. Perón planteó el liderazgo de Gelbard con la CGE (Confederación General Económica), Para él, el Pacto Social era clave para crear las condiciones y alcanzar el 50 por ciento para los trabajadores y el otro 50 para el capital. Escuché de un alto dirigente montonero los detalles de un diálogo con Gelbard. Cuando el ministro le explica el plan, le contesta: “Nosotros no estamos de acuerdo. No tenemos poder para frenar el Pacto Social, pero este es un barco, tenemos un pico y una pala y podemos perforar el piso del barco... Y el barco se hunde”. O sea que no se comprendió el proyecto económico de Gelbard y hubo un hostigamiento constante. No hay en la historia argentina una acumulación de poder político y territorial y una capacidad de movilización como las logradas por las juventudes regionales. En menos de un año se llegó a juntar un millón y medio de jóvenes, pero

La “teoría del cerco”, entre el mito y la realidad

Una de las interpretaciones con que se intentó asimilar el desencuentro entre la juventud revolucionaria peronista y su líder es la llamada “teoría del cerco” que la derecha habría tejido alrededor de Juan Domingo Perón en sus últimos meses de vida para arrancarle decisiones a su favor y marginar a los sectores de izquierda.

Para Francisco Yofre, “en los últimos tiempos, había un entorno permanente y una dependencia. Creo que las personas pueden estar condicionadas, sobre todo cuando hay una debilidad física. Sin embargo, Perón dio muestras suficientes de cuál era su voluntad. Por eso fue muy importante el mensaje del 12 de junio de 1974, cuando dice: ‘Yo no vine a consolidar la dependencia; vine a hacer el proceso de liberación nacional. Entre el tiempo y la sangre, me quedo con el tiempo’”.

-En la charla en el Centro Mozé usted contó que una de las últimas acciones de Perón como presidente fue dar de baja a Cámpora como embajador...

-Sí. El último decreto que firma Perón, supuestamente faltándole dos horas para morirse, fue el cese de Cámpora como embajador en México. Había tantos problemas, que creer que Perón iba a pensar que en esos momentos había que desplazar a Cámpora de la embajada es insostenible. En realidad, la derecha peronista veía que tras la muerte de Perón venía el vacío político -“Mi único heredero es el pueblo”- y que el único que podía ocupar ese espacio era Cámpora. Entonces, los que controlaban el entorno del General le insistían con que Cámpora era un desleal. En realidad, cuando Cámpora renuncia a la Presidencia, el discurso de Perón es el reconocimiento a la lealtad de Cámpora. Pero la derecha instaló la idea de que la lealtad sea vista como una obsecuencia y no como una convicción profunda y un valor político.

-Muchas veces, se esgrime esto del cerco desde una posición indulgente hacia Perón tratando de interpretarlo positivamente...

-Es que Perón nunca permitió el uso de las Tres A. El decía: “Todo dentro de ley, nada fuera de la ley”. Y si en el gobierno constitucional democrático votado por el 65 por ciento del electorado había alguien que quería ejercer la violencia, Perón le iba a aplicar la ley y la ley decía que tenía que ir preso. Así de fácil. No había nada que justificara ejercer la violencia con ese 65 por ciento.

-Y a ese cerco se le pone el nombre propio de un ex cabo de policía devenido en el “brujo” que habría sido capaz de manipular a uno de los estadistas más lúcidos de nuestra historia. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad?

-Sí, José López Rega… Yo siempre estuve obsesionado con ese tema. A Cámpora le gustaba hablar de los años ‘50. Él decía que López Rega no jugaba ningún rol, que era un amanuense que tenía que traer el café, que cada tanto quería quedarse allí y Perón lo echaba: “Vaya, Lopecito, vaya, que tenemos que hablar”. Yo recuerdo la anécdota de cómo López Rega intercedía con Cámpora para que (Raúl Alberto) Lastiri fuera designado diputado. Todos los días le decía: “Doctor, no se me vaya a olvidar de mi yerno”. La política tiene eso también: cambios vertiginosos, situaciones imprevistas. Pero siempre es fácil de decir: “el entorno”. No creo que Perón lo respetara a López Rega como para preguntarle nada. Creo que sí podía intercambiar con amigos más cercanos: el doctor (Jorge Alberto) Taiana, (Oscar) Alende, el propio (Ricardo) Balbín, para conocer cómo pensaba la oposición. López Rega, después de traer las pantuflas no pasaba más de eso. Después sí aparecieron condicionamientos: Isabel y la relación con López Rega; en un hombre mayor, tiene su peso. Es lo mismo que dice (Miguel) Bonasso cuando afirma que Cámpora estaba entornado por nosotros, que había un grupito de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) que ocupaba su entorno. En el libro “El presidente que no fue” (Editorial Planeta), de sus 674 páginas, tiene una sola hoja destinada al último año de vida de Cámpora, para además decir que no hizo lo que debía hacer porque estaba entornado.

en seis meses de confrontación con Perón toda esa fuerza quedó aislada, cuando se antepuso la cuestión militar por encima de la política. Ése es la gran autocrítica: no entender lo que significaba la política de romper del aislamiento de Cuba y el papel en el Movimiento de los No Alineados. En el medio estuvo el golpe de (Hugo) Banzer en Bolivia, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, (Juan María) Bordaberry en Uruguay. Los condicionamientos eran totales, la situación era inmanejable, debía ponerse un poco de sentido común, pero nosotros no lo percibimos.

-¿Cómo se emparenta toda esta historia con el proceso inaugurado en 2003 por Néstor Kirchner?

-Lo que pasa hoy es que una vez más hay un proyecto nacional y popular que impacta en el mundo. Si bien es parte de un proceso latinoamericano, nuestro Gobierno planteó la recuperación activa del Estado y una manifiesta voluntad política y de usarlo como generador de las condiciones necesarias para reconstruir la base productiva e industrial a través de las políticas de empleo. Se trata de poner en el centro al trabajo y condicionar las decisiones económicas a ese proceso. Cada vez más, la presidenta Cristina ha ido manifestando esto en los distintos foros. Previamente, Néstor Kirchner produjo dos hechos fundamentales: el primero es decir “con el Fondo Monetario Internacional no tenemos nada que ver” y producir el pago de la deuda. El principal eje de control que tienen los países centrales para condicionar las políticas económicas contrarias al neoliberalismo es el FMI y Kirchner dijo “no va más” y se opuso al capital financiero. La otra, fue la acción contra el ALCA (acuerdo de libre comercio con Estados Unidos). Estos dos hechos produjeron las condiciones necesarias para que la Argentina crezca como ha crecido -segundo país del mundo después de China en los últimos años- y reconstruya el aparato industrial. Cuando se destruyó el aparato industrial, por la dictadura y atento a los dictados del Consenso de Washington, los sindicatos quedaron debilitados y fue cuando aparecieron las organizaciones piqueteras. Eso ha cambiado, tenemos otra vez un movimiento obrero que se está reconstituyendo. En la última reunión del G-20, una mujer que presidía la delegación de la OIT ante el G-20 le dice a Cristina: señora presidenta, el triunfo del 54 por ciento con sus políticas, es una luz y una esperanza para el movimiento obrero mundial. Fíjense la significación, cómo el mundo está mirando al proceso argentino. En la medida que hay un proceso de ruptura con el neoliberalismo en Latinoamérica vamos bien.

-¿Cómo se impuso el neoliberalismo en Argentina, y aun dentro del propio justicialismo?

-Cuando llega Celestino Rodrigo, virtualmente el gobierno ya lo ejercían las fuerzas armadas. Rodrigo no era (José Alfredo) Martínez de Hoz; lo que él lleva adelante es el anticipo de lo que vendría con un plan estratégico mucho más armado. Y la dictadura destruyó la estructura industrial productiva de la Argentina y cuando llega el proceso democrático –eso lo discutíamos en el exilio- la salida que busca Estados Unidos es: paguen la deuda y vamos por la democracia. Una democracia condicionada. Y se agrega otro elemento que hace penetrar culturalmente las ideas neoliberales: la globalización genera condiciones que facilitan el Consenso de Washington. Además, durante los 15 ó 20 años previos hubo un proceso de desinversión en la infraestructura, porque la deuda de la dictadura no se utilizó para modernizar el país. Además, la ingerencia de los bancos y el sistema financiero en el manejo de la política. A pesar de que el alfonsinismo intentó una renovación frente a los sectores más reaccionarios, como (Eduardo) Angeloz o (Fernando) De La Rúa y la renovación peronista frente a los más conservadores Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel o Italo Luder, no alcanzó. Pero sí se logró estabilizar la democracia, aun cuando había sectores militares dispuestos a dar el golpe. Cuando en 1990 se termina la posibilidad de que las fuerzas armadas tomen el poder, el establishment empieza a actuar a través de los medios de comunicación, que condicionan la política e importan un desafío: recuperar la política y seguir avanzando con el Estado para llevar adelante los cambios que requiere la sociedad.

-Todo eso gravitó para que durante el menemismo se imponga la misma política económica de la dictadura, aunque ya no por la fuerza…

-Claro, con el auxilio de comunicadores como (Bernardo) Neustadt, (Mariano) Grondona, con la “Plaza del Sí”... Acompañado por un proceso de consumo para el sector medio. Hubo sectores beneficiados y vastos sectores excluidos. En los años 80, la CEPAL declara la década perdida ante la pauperización de la región. La pobreza en América Latina va aumentando

En 1964 el gobierno del presidente Arturo Illía frustró el regreso del general. El avión negro y la ocurrencia popular reflejada por “Crónica”. que el modelo argentino es el que debería tratar de buscar. Pero creo que debemos estar siempre alertas, porque los poderes concentrados de la economía no se van a entregar fácilmente. Más que moderar los cambios, hay que profundizar la inteligencia para percibir todo lo que se ha avanzado y cómo se lo defiende. Los militantes de los ’70 lo hacíamos con la tiza, la pintura, el aerosol... Hoy, al Gobierno nacional y popular se lo defiende llevando el debate permanente a la sociedad y no permitiendo que las corporaciones mediáticas sean las que interpreten los hechos. Y estar alertas, no para retroceder, sino para ser más maduros defendiendo nuestras posiciones.

-Históricamente no es muy riguroso ponerse a pensar qué hubiera sido si… Pero, ¿cómo era el Cámpora que pudo ser el heredero de Perón?

en estas décadas entre el 6 y 7 por ciento hasta llegar al 50 por ciento. Es que las conquistas populares, como los procesos industriales y de desarrollo, se tardan años en construir. Pero aniquilarlas se logra en muy poco tiempo. Por eso es muy importante entender que cuando hay retrocesos las generaciones los padecen durante años. Por eso hablamos de que el proyecto industrial en la Fábrica Militar de Aviones significó que Córdoba tuviera un proceso industrial continuo, porque de ahí se pasó a la industria automotriz, a los cohetes, a la energía nuclear y a la sociedad de la información con el software. Hay signos de esa Córdoba industrial del peronismo que se mantienen, que perduran. Lo único que no hay en Córdoba es un liderazgo político, porque el efecto del aniquilamiento de los cuadros políticos, sindicales e intelectuales sufrido durante la dictadura fue terrible. Pero hoy la idea es que el proyecto popular se puede desarrollar en condiciones políticas que nos permiten soñar. En España, los “indignados” sostenían: “Si ustedes no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir”. Una gran definición, porque no se puede pensar un país para unos pocos.

-Usted habló de lo difícil que es construir y lo rápido que es destruir, teniendo en cuenta la experiencia argentina y el exagerado triunfalismo de los ‘70. ¿Se puede ser optimista con un contexto regional e internacional como el actual?

-Yo soy tremendamente optimista. Primero, porque el ejercicio de muchos años de democracia ha generalizado la visión política sobre la importancia de conservarla, aun en los momentos más difíciles. Otro punto es el contexto internacional. Debería uno pensar que los países más desarrollados van a intentar trasladar la crisis a los menos desarrollados. Pero la potencia hegemónica, Estados Unidos, ha puesto sus esfuerzos mayores donde están las fuentes energéticas de petróleo. No los veo preocupados hoy por venir a América Latina, porque nadie les disputa este espacio como ocurría con el mundo bipolar; tampoco expresamos tanto en términos de mercado ni competimos en tantas cosas como para que intenten generar un proceso conflictivo acá. Es más, creo que cuando Barak Obama pide una reunión con la presidenta Cristina es porque tiene un proceso electoral en ciernes y percibe -Habiendo aprendido de Perón, Cámpora tenía un gran sentido de cómo proceder. Él lleva adelante las negociaciones del Frente Justicialista de Liberación Nacional. Cuando lo vi, no me sorprendieron las grandes luces, sino su impresionante personalidad y el respeto que imponía. Era un tipo muy afable, perceptivo y capaz de dialogar. Hubiese jugado un rol importante en la interpretación de esa juventud que lo había acompañado y también del movimiento obrero. Hubiera sido un buen superador de las contradicciones que se habían generado, porque además ya habían fracasado las lecturas vanguardistas que no se condecían con la realidad del país. Cuando ahora nos preguntamos qué debemos hacer, digo que debemos ser racionales, defender lo que tenemos, criticar cuando tengamos que hacerlo pero con un sentido no de desestabilización sino de apoyo del proceso y si no tenemos la mayoría respetar la mayoría y respetar los tiempos.