16 minute read

por Gloria Di Rienzo / Página

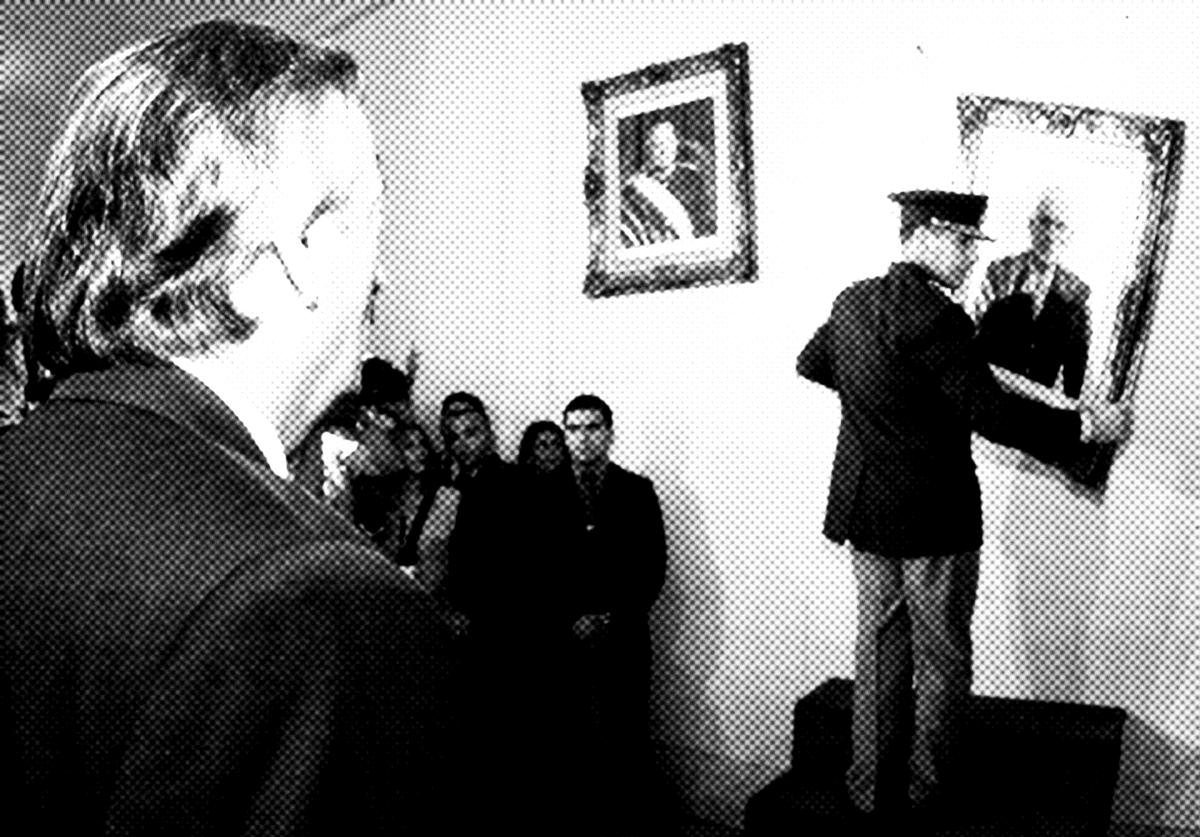

Gloria Di Rienzo en julio dio una charla en el Centro Miguel Mozé: de la autoamnistía militar a la condena de los genocidas

MEMORIA Y JUSTICIA PARTE UNO

Advertisement

Este trabajo habla sobre la impunidad de los delitos considerados de lesa humanidad, tras la restauración democrática de 1983. La impunidad ocurre cuando a las víctimas se les niega el derecho a la investigación de los hechos, la reparación por el daño sufrido y no se procesa a los responsables. Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos, procurar el restablecimiento del derecho vulnerado o reparar los daños producidos. La historia argentina lleva el estigma insalvable del genocidio desde antes de constituirse como nación. Así lo demuestran el aniquilamiento insensible de las poblaciones indígenas durante la conquista, colonización y conformación del Estado moderno en el siglo XIX y el recurso a los asesinatos políticos a los opositores al régimen faccioso, oligárquico y liberal, en la larga lucha tras la primera independencia.

por Gloria Di Rienzo (1)

El genocidio argentino

El término genocidio, es un concepto que se fue instalando en nuestro léxico en los últimos años de manera casi imperceptible. Se abrió camino mientras se dejaba de lado la idea de que las fuerzas represivas se excedieron en su accionar, o que los secuestros, torturas y tratos denigrantes, apropiaciones de bebés y violaciones, fueron obras de malvados y locos. El genocidio del siglo XX en Argentina, fue la forma práctica del plan sistemático de aniquilamiento de los opositores políticos que alcanzó su mayor envergadura durante la última dictadura - justificada con el argumento de la necesidad de la lucha contra la subversión- en el marco de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, ligada a la estrategia de expansión capitalista.

A partir de 1983 la magnitud de los crímenes producidos imposibilitó que la transición se efectuara sin la intervención de la justicia, como ocurrió en dictaduras anteriores. Esta diferencia constituyó un hecho inédito nacional y latinoamericano y a la vez un problema ineludible durante las gestiones de gobierno posteriores.

Sin embargo, en el plano ideológico, la formulación de la teoría de los dos demonios fue el recurso para minimizar las responsabilidades de los genocidas y sus cómplices y aunque resulte delicado establecer elementos de continuidad entre la dictadura y la democracia, hubo rasgos de ajuricidad en la restauración del Estado de Derecho, que favorecieron el mantenimiento de la impunidad con la producción y sanción de leyes a contrapelo del derecho internacional y de la reforma constitucional de 1994. En todo caso, hay que decir que el gobierno argentino, debía aceptar, y no lo hizo, las obligaciones que las leyes y tratados internaciones le imponen de juzgar a los genocidas o extraditarlos si un país legitimado para enjuiciarlos así lo solicita.

Los militares, tras la derrota en Malvinas, que aceleró su retirada, intentaron clausurar la investigación de su accionar represivo y evitar la rendición de cuentas por sus crímenes, tanto en el plano nacional como en el internacional. Una de las herramientas de la impunidad había sido el ocultamiento de sus crímenes. Desde el gobierno, -mediante el fuerte control de los medios de comunicación, el terror y la desinformación de los familiares de las

MEMORIA Y JUSTICIA

víctimas- se negaban los secuestros y las ejecuciones que realizaban secretamente, con la aspiración de que el país y el mundo acepten que los “desaparecidos” estaban ocultos en el extranjero o fueron muertos por sus compañeros. El término “desaparecido” fue un eufemismo utilizado para explicar las ausencias de las personas que eran detenidas ilegalmente.

Ya en retirada, durante 1983, los militares elaboraron el Documento final, el Acta Institucional, la ley de Autoamnistía y dispusieron la incineración del material del archivo referido a la “lucha antisubversiva”. Tanto el Documento como el Acta, emitidos el 28/4/83, expresaban los argumentos legales y políticos tendientes a legitimar lo actuado. En ellos se expone que todas las operaciones cumplidas en función de la represión -que calificaron como actos de servicio- fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas y de seguridad “en cumplimiento” de disposiciones y planes aprobados y supervisados por los altos mandos jerárquicos y la propia Junta, en consonancia con las órdenes recibidas del poder político. Que los actos así realizados “que someten ante el pueblo y al juicio de la Historia” no son revisables, y reconocieron que pudieron haberse cometido algunos errores.

El esqueleto que sostiene estos mensajes constituyó el soporte tanto legal como ideológico que mantuvo la impunidad por tantos años. Definir la represión, en todas las modalidades en que fue implementada, como actos de servicio, además de legitimarla, saca los hechos del ámbito de la justicia ordinaria y los coloca dentro del ámbito de la justicia militar a la vez que constituye un reconocimiento explícito del Terrorismo de Estado. Asimismo, quedó planteada la legitimidad de origen en las órdenes emanadas por decretos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y también quedaron definidos los distintos niveles de responsabilidad al establecer que fueron acciones ejecutadas en cumplimiento de las órdenes del personal jerárquico y de la Junta. Asimismo, encuadran algunas acciones como excesos al admitir posibles errores. En el texto se menciona al pueblo como uno de los actores a quien someten las decisiones y acciones realizadas que tuvieron como objetivo “la supervivencia de la comunidad”. En esta alusión extrapolan el pueblo. Crean un pueblo al margen de las medidas que dicen, tuvieron que adoptar para “defender el bien común”. Este pueblo es espectador del accionar de los contendientes de la “guerra sucia”. Es el mismo pueblo del primer prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que va a sustanciar la teoría de los dos demonios. Si las FF.AA dicen que “someten al pueblo y al juicio de la Historia” están diciendo que ese accionar no tuvo como destinatario al pueblo –lo cual es una falacia- sino a la subversión y que por ende, ésta es ajena al mismo. Los porcentajes, según la ocupación de las víctimas de secuestro y desaparición de acuerdo al informe de CONADEP fueron: Obreros: 30,2 %; estudiantes: 21%; empleados 17,9%; profesionales 10,7%; docentes 5,7%; autónomos y varios: 5%; amas de casa: 3,8%; conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad: 2,5%; periodistas: 1,6%; actores y artistas: 1,3% y religiosos: 0,3%. Entonces, ¿de qué pueblo estamos hablando?.

Los instrumentos que consagraban la impunidad

La IVª Junta Militar produjo dos instrumentos más en esta etapa. La ley 22.924, conocida de “Autoamnistía” y el decreto 2726/83 que ordenó la incineración de la documentación relacionada con la represión.

La ley de “autoamnistía” sancionada con “propósito pacificador” - expresa la reivindicación de máxima que exigían y exigieron en democracia las FF.AA y por la que presionaron y negociaron de manera permanente. Declaró “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982” –fecha en la que fue destituido Galtieri- y que

MEMORIA Y JUSTICIA PARTE UNO

“quedan excluidos de (estos) beneficios.... los miembros de las asociaciones ilícitas terroristas o subversivas”. Se propone la acción represiva como “emergente” ante el accionar subversivo –teoría de los dos demonios- y que esta ley tendrá efectos en los “autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores” que realizaron acciones dirigidas a “prevenir, conjurar o poner fin” a las referidas actividades consideradas terroristas, y que se aplicará aunque “haya mediado prescripción de la acción o de la pena” o en las causas en trámite cualquiera sea su estado. El 25/05/1973, fecha de inicio de aplicación de esta ley, incluía en los beneficios a los responsables de las muertes de Ezeiza, a las bandas parapoliciales y paramilitares como la Triple A, y otros Comandos similares. Porque como dijo el Almirante César Augusto Guzzetti, en la 6º Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1976: “Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de izquierda. La subversión y el terrorismo de derecha no son lo mismo. Cuando el cuerpo social del país ha sido contaminado por una enfermedad que le devora las entrañas, forma anticuerpos. Esos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que los microbios”.

Ése mismo año la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA) había dado a conocer un informe sobre lo que estaba sucediendo en Argentina, calificando la desaparición de personas, como un “método contra la libertad, la integridad física y la dignidad de las personas”, informe que la Junta no respondió. Posteriormente se produjo la visita de este organismo en 1979 con la invitación del gobierno militar. (Esta invitación fue parte de las condiciones para lograr un crédito de la Banca Exinbank de Estados Unidos). La CIDH luego de receptar innumerables denuncias, emitió su informe en donde cuestionó la “permanente rebeldía del gobierno militar” para subsanar la práctica de “tratos crueles y inhumanos”, recomendando la investigación, el enjuiciamiento y la sanción a los responsables por las violaciones a los derechos humanos.

Frente a la preocupación mundial por la situación de los desaparecidos el gobierno de facto apeló al principio de libre determinación del país y de no intervención de otros países u organismos en sus asuntos internos. De acuerdo a esto creyeron válido para su defensa en los foros internacionales afirmar que no debían dar explicaciones a nadie, y nadie tenía derecho a invocar problemas que eran de incumbencia exclusiva de un estado soberano.

El argumento de libre determinación esgrimido fue -y es- inaceptable, puesto que el control del respeto a los derechos humanos es de competencia internacional porque los estados que los violan no pueden convertirse en jueces de sus propios excesos. Asimismo, de ninguna manera, no puede haber libre determinación para hacer desaparecer a las personas, para torturar, para encarcelar sin juicio ni proceso, ni para eliminar, restringir o someter a los poderes legislativo y judicial, a las actividades políticas, sindicales etc. Se pretendió desnaturalizar el control humanitario haciéndolo aparecer como una actitud hostil hacia el país.

Es importante señalar que el 2/12/1982

había sido creada la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur para investigar lo actuado en el conflicto por las Islas Malvinas.

La Comisión estuvo integrada por el Tte. Gral. (R) Benjamín Rattenbach, Gral de División (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante; Alte (R) Alberto Pedro Vago; Vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi; Brig. Gral. (R) Carlos Alberto Rey y el Brig. Mayor (R) Francisco Cabrera.y terminó su tarea el 16/9/83 y entregó su Informe de 291 páginas junto a decenas de anexos. En el “Informe Rattenbach” se pidió la pena de muerte para los que decidieron el conflicto bélico, los tres miembros de la Junta Militar, adjudicándoles idénticas responsabilidades por ser el organismo un cuerpo colegiado, (aspecto no contemplado en el juicio a las Juntas). Por otra parte este informe no solo fue ignorado sino que jamás fue publicado por el Estado, ni siquiera en 1987 cuando se entregó a la presidencia de la Cámara de Diputados un ejemplar fotocopiado del original. (2)

1983: expectativas ante el Estado de Derecho

Mientras que el justicialismo prometía acatar la autoamnistía castrense –pese a que en sus filas habían militado la mayor parte de las víctimas- Raúl Alfonsín hizo del enjuiciamiento de los crímenes, uno de los argumentos centrales de su campaña. Pocos días después del Documento Final de la Junta, emitió otro en respuesta, que se publicó en todos los periódicos, en el que delimitaba el marco jurídico y legal que haría –o debía- prevalecer, señalando que la justicia civil “común a todos los argentinos” y no la historia o los interesados, sería la encargada de decidir sobre los ilícitos cometidos. Consideró “inadmisible que delitos contra la vida o la integridad física de ciudadanos” puedan ser considerados actos de servicio, rechazando la posibilidad de invocar “la obediencia debida, el error o la coacción como forma de justificación o excusa.”

Sin embargo, al asumir la presidencia el 10 de diciembre, en su discurso ante la Asamblea Legislativa dijo que “más allá de las sanciones que pudiera determinar la justicia, su gobierno se empeñaría en esclarecer la situación de los desaparecidos” es decir manifestó la decisión de investigar los crímenes sin que esto signifique o vaya a la par del castigo a los responsables. Si bien tomó medidas que plantearon una ruptura importante al establecer la revisión de los crímenes para iniciar los juicios (creación de la CONADEP, derogación de la ley de autoamnistía), paradójicamente sentó las bases que favorecieron la impunidad. Las primeras medidas al asumir la presidencia, fueron los decretos que ordenaron el enjuiciamiento a los principales dirigentes de las organizaciones guerrilleras – E.R.P. y Montoneros- y de los miembros de las tres primeras Juntas militares: Decretos 157 y 158 respectivamente, el 13 de diciembre de 1983. Evidentemente equiparó responsabilidades y al hacerlo, minimizó el terrorismo de Estado, pero hay que señalar que el decreto que ordena la persecución de los jefes guerrilleros, que analizaremos más adelante, fue primero que el que ordenó el enjuiciamiento a los militares, lo que está dando cuenta de cuál fue la prioridad en materia de acción de Estado. El decreto 158/83 –de enjuiciamiento a las tres primeras juntas militares, excluyendo a la cuarta- se dictó cuando obraban en la justicia aproximadamente dos mil juicios en trámite contra diversos represores de todas las jerarquías y que representaban el esfuerzo popular, en el terreno judicial, contra y durante la dictadura. Este decreto, en sus considerandos establece que serán juzgadas las actuaciones de represión ilegal en el período comprendido entre los años 1976 y 1979, excluyendo tanto los hechos anteriores como posteriores. Establece tres niveles de responsabilidades: los que ordenaron, los que ejecutaron por “presión psicológica” y por “error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos” y los que cometieron excesos, planteando explícitamente que “la responsabilidad de los subalternos... se ve especialmente reducida por las circunstancias”. Se dejó sentado que la “competencia natural de estas causas a iniciar” le correspondían al fuero militar, es decir que serán juzgadas por sus pares, y que la persecución penal a instruir será promovida en orden “a los delitos de homicidio, privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos”. Así se resuelve que serán sometidos a “juicio sumario” ante el Consejo Supremo de las FF.AA., CONSUFA, los integrantes de las tres primeras juntas militares excluyendo a la cuarta junta, que convocó a elecciones y traspasó el gobierno, pese a que tuvo a su cargo la elaboración de instrumentos para garantizar la impunidad.

Posteriormente el Congreso sanciona la ley de Modificación al Código de Justicia Militar. (Ley 23.049, 9/2/84), conocida como Ley del CONSUFA, reforma que impone el fuero militar y excluye a los jueces naturales. En esta ley se caracterizó como “delitos comunes” los cometidos por militares y miembros de las fuerzas de seguridad en actividad y que estos serán juzgados por tribunales militares. Reafirma los tres niveles de responsabilidad diferenciando la “obediencia debida” y analiza el contexto de producción de estas “acciones aberrantes” como parte de “la metodología inhumana para combatir el terrorismo”, que “en las circunstancias excepcionales de la lucha contra el terrorismo se obró en un contexto de gran confusión y coerción.” Es decir que sugiere el motivo -por el cual actuaron como actuaron- y su justificación: la gran “confusión y coerción”, que resta responsabilidades más allá todavía que lo establecido al indicar los tres niveles, constituyendo una injerencia del ejecutivo en los poderes judicial y legislativo. Se expresa que “nuestra comunidad está dispuesta a contemplar con criterio la situación ‘especial’ de aquellos miem-

bros de las FF.AA. y de seguridad que se limitaron a actuar en cumplimiento de órdenes superiores” y plantea “imperioso ofrecer la oportunidad de servir lealmente a la democracia constitucional a aquellos miembros de las FF.AA. y de seguridad que no han actuado por propia iniciativa al participar en actos lesivos de la dignidad humana”. Con esto el ejecutivo desplaza su decisión incluyendo a la comunidad extralimitándose en la representatividad y es un mensaje de tranquilidad a la fuerza, ya que señala que no sólo no serán juzgados sino que permanecerán en sus puestos. Continuidad del aparato represivo cuyo desmantelamiento era reclamado. Posteriormente el decreto 2816/84 autorizó al Presidente del CONSUFA (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) a acudir al auxilio de jueces de Instrucción militar para realizar las averiguaciones según el Código de Justicia Militar, autorizando a los juzgados de Instrucción militar realizar la investigación de los crímenes, con lo cual los militares quedaron a cargo de todas las etapas de sus propios juicios.

El CONSUFA, nueve meses después, emite una resolución declarando “inobjetables” las órdenes emanadas de las tres primeras Juntas y no encuentra ningún motivo para juzgar. La Cámara Federal en consecuencia, se avocó al expediente y basándose en el informe de la CONADEP preparó una voluminosa acusación –causa 13- que en diciembre de 1985 condujo al juicio público.

La sentencia del juicio a las juntas dejó abierta la posibilidad de nuevos juicios, porque el fallo condenatorio, coincidiendo con el Informe de la CONADEP, estableció que hubo un plan sistemático para reprimir, dato que hoy resulta obvio pero que en ese contexto fue significativo ya que fue el resquicio que permitió plantear el enjuiciamiento al resto de las fuerzas actuantes, cosa que ocurrió en todo el país. Es en este marco en se producen las instrucciones del poder ejecutivo al fiscal militar en abril de 1986 eximiendo de responsabilidades a los comandantes de zona, avalando la obediencia debida. Según palabras del fiscal Luis Moreno Ocampo “de acuerdo a estas instrucciones, a los comandantes de zona como Luciano Benjamín Menéndez o Guillermo Suárez Mason solamente se los podría responsabilizar si habían dado órdenes diferentes de matar o torturar porque esas eran las órdenes que habían dado Videla, Massera o Viola. Las instrucciones llevaban a la impunidad de esa gente... (y) se le dijo a todo el mundo que era para acelerar los juicios...” Ante esto, los miembros de la Cámara Federal amenazan con renunciar, por lo que fracasado este intento de evitar más juicios, el Ejecutivo envió a sesiones extraordinarias un proyecto de ley, que fue aprobado con trámite urgente en el Parlamento. Se sanciona así, la ley de Prescripción de Causas Penales, (Ley 23.492) conocida como de Punto Final porque estableció plazo para las presentaciones y acusaciones contra el personal actuante en la represión: quienes no fueran procesados en los siguientes dos meses quedarían libres de persecución. Pero los juicios y presentaciones se multiplicaron, pese a la feria judicial y comenzaron a ser citados militares en actividad.

Notas:

(1) Licenciada en Historia e investigador del Conicet (2) La presidenta Cristina Fernández firmó el 7 de febrero último un decreto que autoriza el “levantamiento del secreto político y militar” y “cese de la inaccesibilidad de los datos” contenidos en el Informe Rattenbach.