La entrevista a ING. Alvaro E. Lentz Herrera

¿Por qué eligió su carrera y que expectativas tenía antes de comenzar a ejercer?

No fue difícil. Desde niño tenía la inquietud de ser ingeniero, mi padre fue ingeniero mecánico, del IPN, y algunos tíos también. Supongo que eso influyó, pero independientemente de eso me gusta mucho lo que hago. Por el otro lado mi madre fue maestra normalista y mis abuelos también, por eso otro lado tengo el gusto por la docencia.

Mis expectativas era también dedicarme a la investigación y desarrollar proyectos que involucraran la generación eléctrica, me interesaba poner en práctica la partemecánica y la eléctrica.

¿Qué otra opción tenía y por qué se decidió por esta?

No realmente no tenía otra opción, quería ser ingeniero y desarrollarme en ese campo. La otra opción por así decirlo era la investigación y la docencia aplicadas a la ingeniería.

¿Está conforme con su profesión y/o recomendaría algún cambio a nivel sistema de estudios universitarios o, incluso, a nivel profesional?

Estoy contento con mi profesión, no diría que conforme, me siento afortunado dehaber podido estudiar una maestría y un doctorado, lo que me permitió hacer investigación, desarrollarme y abrir más puertas en el camino.

Cambiaría mu chas cosas, el mundo ha cambiado mucho de cuando yo estudié a ahora, y sigue cambiando. Lo que si recomendaría es que los estudiantespudieran tener más contacto con el mundo real, más interacción con lasempresas. Más oportunidad de practicar, poner en práctica sus conocimientos. Otra cosa que me hubiese gustado es que se mejorará el nivel de inglés en las escuelas. Mas oportunidades de intercambio para estudiar en alguna escuela del extranjero. Opciones de becas para quienes estudiamos en escuela pública.

¿Considera su actividad útil a la sociedad y de qué forma?

Sí, sin duda, la formación de recursos humanos, enseñar a jóvenes que se integran a la industria y a la actividad económica creo que es una actividad muy loable e interesante demás de muy útil para la sociedad.

De igual forma creo que ahora que los temas de aprovechamiento de energía solar y de eficiencia energética están cada vez más presentes actualmente.

¿Qué cualidades considera Ud. que se necesitan para ser un buen profesionista (en su campo)?

Una buena preparación, mantenerse actualizado y tener buenos principios.

¿Qué consejos daría a alguien que quisiera seguir sus pasos?

Lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Disfrutar lo que se hace. Dedicar tiempo al estudio, a los idiomas, desarrollar habilidades blandas, saber relacionarse, las relaciones públicas son importantes.

¿Cuáles fueron los logros que le han dado mayor satisfacción en su profesión?

Tener una familia. Haberme titulado del doctorado. Ser reconocido como presidente de la Asociación Nacional de energía solar entre la comunidad, Haber sido profesor invitado en el City College of New York.

¿Qué dificultades se le han presentado mientras realiza su labor como ingeniero?

Que no se reconozca a labor que uno hace como ingeniero, que no se quiera dar una buena remuneración por los servicios prestados.

Que cuando se estudia y uno se prepara, le digan que esta sobre calificado.

¿Alguna vez se le ha propuesto en el campo laboral algo que afecte su ética profesional (corrupción) y si así fuera, ¿cómo lo manejo?

Pues no lo acepto y eso hace en muchas ocasiones no se logre ganar proyectos o licitaciones.

¿Desde qué año pertenece al CIME? Desde el 08 de agosto de 2017, número de colegiado es 8324.

¿Cuáles son sus propuestas para mejorar al CIME?

El CIME debe promover la participación más activa de los jóvenes, tener más presencia de mujeres. Debe hacer mas difusión de sus actividades en redes sociales y tener más presencia en las instancias de gobierno.

¿Cuál es la posición de valor de influencia del Colegio ante las instancias gubernamentales?

El colegio es reconocido como un apoyo técnico ante diferentes instancias y circunstancias, se le pide si consejo a través de sus expertos y puede participar ayudando al poder judicial.

El colegio ¿Es una plataforma política o un servicio a sus agremiados y a la sociedad en general?

Considero que ambas, se puede tener visibilidad desde el punto de vista político y se tiene como agremiado un reconocimiento por pertenecer a un grupo reconocido en muchos sectores, además de poder prestar un servicio a la sociedad.

¿Por qué se debe pertenecer a un grupo colegiado?

Los grupos colegiados son más escuchados ante diferentes organizaciones, se pueden plantear cambios a nivel técnico y en la sociedad.

¿Qué beneficios se adquieren al pertenecer a un colegio como el CIME?

La oportunidad de intercambiar experiencias con diferentes colegas, mantenerse actualizado, tener amigos, oportunidades de negocios y poder ser perito.

COMENTARIO FINAL.

El CIME tiene grandes retos ante los cambios que se presentan en la era digital y con la inteligencia artificial, reconocer el valor que tiene ante sus agremiados y destacar el valor humano y sus contribuciones.

Energías renovables y energías limpias:

Diferencias, conceptos relacionados y su importancia en el futuro energético de México.

Dr. Abel Clemente R. a, b, d, M.C. Alberto G. Escofet C. a, b, Dra. Laura Guerrero M. a, c

a. Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás (AMBB).

b. Comité Nacional Permanente de Peritos en Energías Renovables y Energías Limpias (CONAPPERL) del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME).

c. Instituto de Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey)

d. Perito No. 15 en Energías Renovables con la especialidad en Bioenergía, por el CIME.

Palabras clave:

Energías renovables; Energías limpias; Cambio climático y calentamiento global; Sustentabilidad y sostenibilidad; Planeación y transición energética; Eficiencia energética; Economía circular.

Introducción.

En la crisis asociada a los fenómenos del cambio climático y el calentamiento global, es frecuente escuchar términos que, en primera instancia, se antojan ser lo mismo y se confunden como sinónimos, pero, en la realidad, no lo son. Esto ocasiona que tales conceptos, en muchos casos, no se entiendan claramente y menos se apliquen adecuadamente ante una problemática pragmática o una situación dada. Tal es el caso de los términos energías renovables, energías limpias, sustentabilidad, sostenibilidad, transición energética y economía circular. Todos estos conceptos están relacionados entre sí, pero con diferencias, en ocasiones sutiles, que los expertos o peritos certificados en la materia deben dilucidar cuidadosa y perfectamente, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones erróneas que pueden acarrear consecuencias técnicas, financieras o jurídicas en proyectos y casos de aplicación.

En el contexto regulatorio nacional varios de los temas en comento se establecen y definen con precisión. Sin embargo, hay algunos de ellos que en nuestro sistema jurídico no aparecen explícitamente en forma directa por lo que, para su interpretación, se debe acudir a otras instancias o acuerdos internacionales que sostiene nuestro país y que forman parte vinculante de legislación mexicana siendo parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A manera de ejemplos de algunos de los huecos en comento, y por increíble que pudiera parecer, conceptos como calentamiento global, sustentabilidad y sostenibilidad no se establecen ni definen de manera explícita en ley o regulación alguna de México, aunque distintas leyes, normas y reglamentos atañen a ellos de manera directa e indirecta. Igual reflexión debe aplicarse a términos como ambiente y medio ambiente, energías renovables y energías limpias; a estos se hace referencia en diversas leyes aun cuando no se definen de forma explícita o se utilizan indistintamente conceptos relacionados como ambiente y medio ambiente, energías limpias y energías renovables. Lo anterior es relevante ya que estos conceptos conllevan acepciones distintas en términos reales tanto técnica como jurídicamente hablando, aunque en la jerga popular, informativa o noticiosa se manejan como si fueran sinónimos, pero no lo son. Algunas de estas situaciones dieron origen al conjunto de leyes que se promulgaron este año junto con sus reglamentos en el orden federal, para la articulación de la regulación secundaria en materia de energía.

Si bien el ecosistema regulatorio nacional es muy basto y cuenta con distintas leyes, reglamentos, normas, acuerdos, jurisprudencias y glosarios especializados.

Aun así, existen términos comúnmente empleados que son omitidos en las definiciones de nuestro contexto jurídico actual y que constituyen huecos legales que dan cabida al actuar de los peritos y expertos en distintas disciplinas y materias de estudio específicas.

Es oportuno mencionar que el análisis que aquí se presenta, no pretende ser una disertación dialéctica del culteranismo técnico-jurídico profundo, adminiculando diversos preceptos, leyes, normas, reglamentos y acuerdos del ámbito nacional para crear un entramado para los peritos o expertos conocedores de la materia en estudio. Sino que constituye e integra una serie de reflexiones de actualidad sobre el contexto regulatorio nacional y que los peritos y profesionales de colegios gremiales como el CIME, la AMIA, el IMIQ, etc., deben conocer y manejar con propiedad y probidad en su actuar ingenieril, técnico-científico o pericial ya sea en proyectos, labores de consultoría o cuestiones jurídicas.

Contexto del cambio climático y el calentamiento global.

Hoy en día, prácticamente todos hemos escuchado algo acerca del cambio climático y, de manera intuitiva, lo asociamos al calentamiento global. Sin embargo, el fenómeno del calentamiento global no es el único que aqueja a nuestro planeta puesto que hay otros dos fenómenos globales menos estudiados y atendidos: la calidad del aire y el ozono troposférico. El estudio de las estrategias para la mitigación, la adaptación y la resiliencia de estos fenómenos se complica en ocasiones, al considerar que, aunque con efectos diferentes entre sí, comparten orígenes similares y cuyos precursores, los gases y compuestos de efecto invernadero, son mayoritariamente de índole antropogénicos.

Aunque es frecuente y cotidiano escuchar los términos: ambiente y medio ambiente, éstos tienen connotaciones distintas. Usualmente el concepto medio ambiente se refiere al entorno natural que rodea y sirve de entorno donde habitan los seres vivos de cualquier tipo y especie incluidos los humanos. En tanto que el término ambiente es más amplio e incluye aspectos sociales, culturales y económicos (aspectos muy asociados al ser humano) adicionales al medio ambiente. A efecto de ser más precisos, la Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente (LGEEPA) define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. En ese orden de ideas, la LGCC establece que el cambio climático como la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. Desde esta perspectiva, se desprende que el calentamiento global se refiere al aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta a nivel global ocasionado por la liberación desmedida a la atmósfera, de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) ocasionados por la actividad humana o antropogénica. Esta definición que manejan los peritos del CONAPPERL coincide con lo que se establece en Glosario de Educación Ambiental y que emitió la SEMARNAT en su oportunidad.

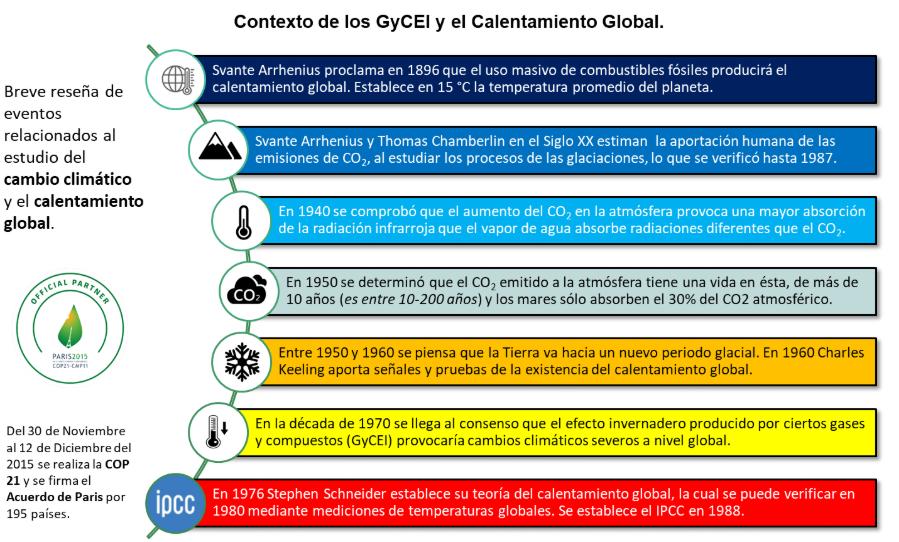

Analizar y dilucidar el fenómeno del calentamiento global no es tarea fácil ni rápida dada su complejidad y magnitud. Este análisis ha tomado más de cien años de estudio por científicos de todo el mundo, llevando a la firma distintos acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático que enfrenta el mundo y entre los que destacan el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París firmado en 2015 durante la COP21. De manera gráfica la Figura 1 muestra un resumen sobre los aspectos más relevantes relacionados con distintas etapas de los estudios que se han hecho sobre el calentamiento global.

Figura 1. Resumen gráfico sobre aspectos relevantes del estudio del calentamiento global.

Fuente: AMBB.

En complemento, la LGEEPA establece a la contaminación como “La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico”. La misma ley también define a los contaminantes como “toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altera o modifica su composición y condición natural”. Esto conlleva a la reflexión que no sólo la materia residual, los gases y compuestos de efecto invernadero, entre otros, son contaminantes sino también distintas manifestaciones de energía. Aún cuando de manera explícita no se identifican como tales en las regulaciones nacionales. Entre estos posibles contaminantes se encuentran de manera enunciativa y no limitativa, el ruido, el calor, el frío, las vibraciones, las ondas electromagnéticas y, en general, otras formas de energía no controladas cuando estas modifican las condiciones naturales del entorno. Lo que acarrea o genera distintos escenarios, sofisticados todos ellos, de cumplimiento normativo y regulatorio en los que los expertos y peritos deben considerar y enfocar junto con sus conocimientos, la experiencia adquirida en su actuar y formación profesional y pericial.

Acuerdo de París: Convenio adoptado mediante la decisión 1/CP.21 durante el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. LGCC Conferencia de las Partes No. 21, Cumbre auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework Convention on Climate Change en inglés o UNFCCC)Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, A.C. (AMBB).

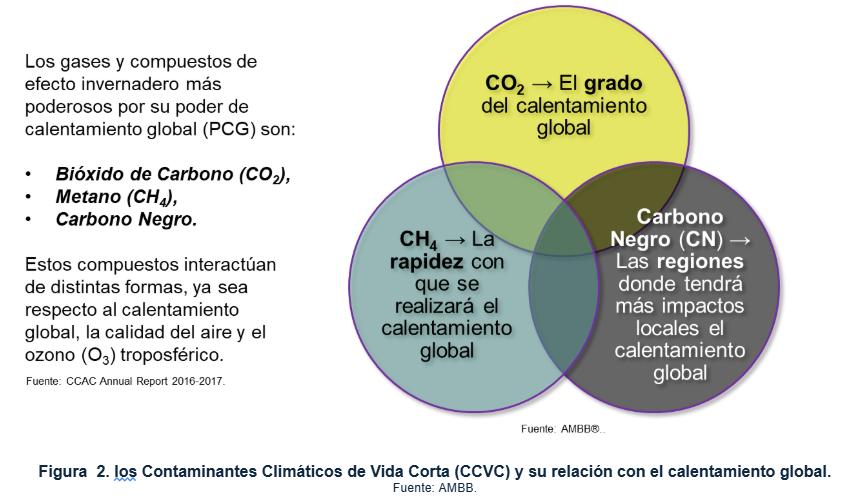

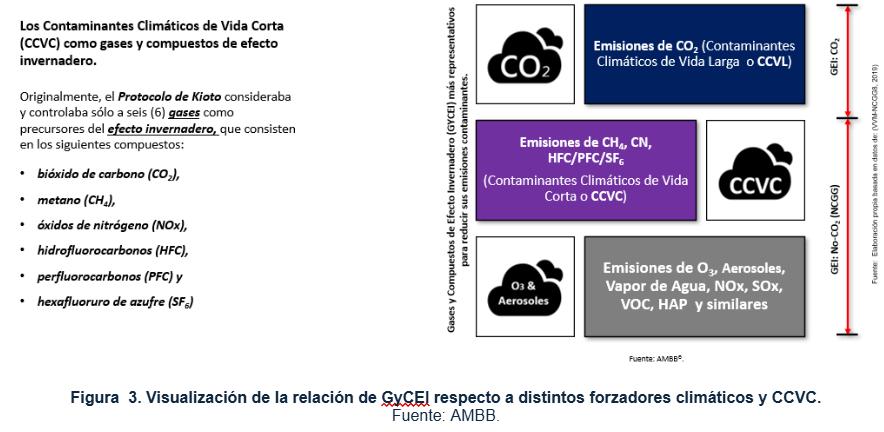

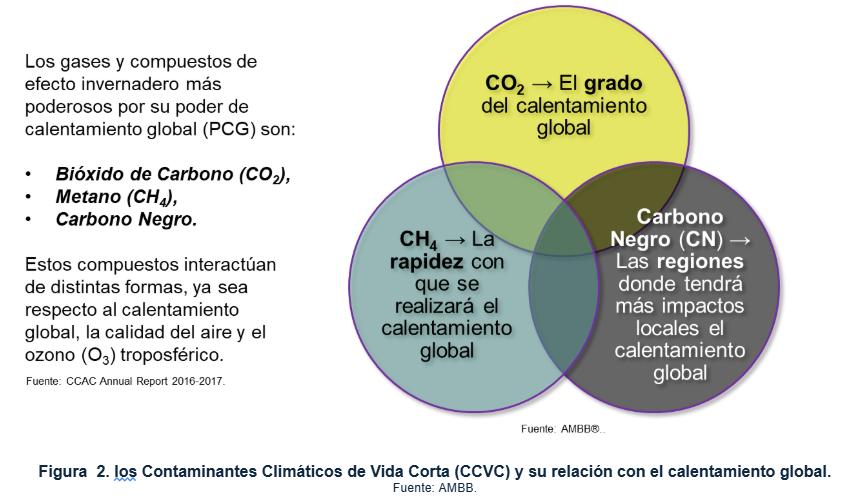

El estudio de los contaminantes antropogénicos es muy complejo; sin embargo, es posible categorizar aquellos gases y compuestos que impactan negativamente al ambiente y cuyos efectos están asociados ya sea al calentamiento global, a su permanencia (vida media) en la atmósfera o sus impactos en la salud humana y de los ecosistemas. En ese orden de ideas surgen los gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) que calientan la atmósfera en forma global (proceso similar al de un invernadero y de ahí su nombre) como son los casos del dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el carbono negro (CN). En tanto que otros dependiendo de su concentración en la atmósfera, la pueden enfriar o calentar como son los casos de los distintos óxidos de nitrógeno (NOx ~ NO, N2O, NO2), óxidos de azufre (SOx ~ SO2, SO3) y el material particulado de diferentes dimensiones en micrómetros (PM1, 2.5, 10). La presencia en la atmósfera de NOx, SOx, O3 y PM1, 2.5, 10 también se asocia con la formación de lluvia ácida. En la Figura 2 se muestra gráficamente la relación entre los GyCEI más relevantes para el estudio del fenómeno del calentamiento global.

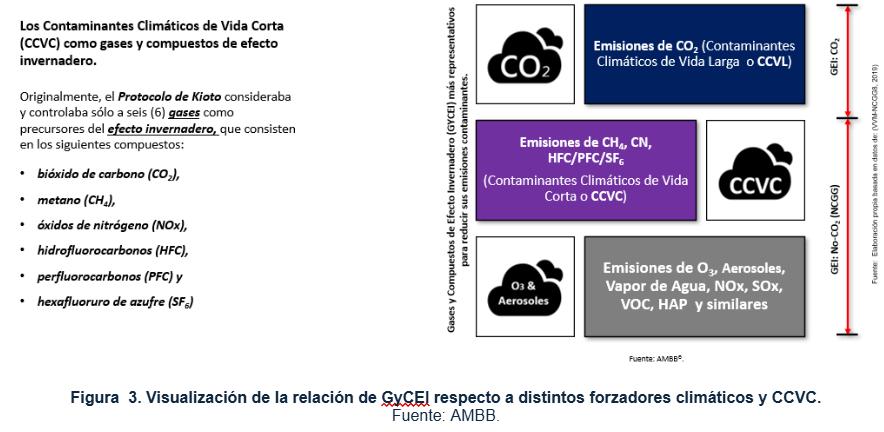

La LGCC a la letra establece que las emisiones corresponden a la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos. Al considerar la vida de los GyCEI en la atmósfera la misma LGCC define a los contaminantes climáticos de vida corta, también llamados forzadores climáticos de vida corta, como aquellos compuestos de efecto invernadero, gases, aerosoles o partículas de carbono negro, cuya vida media en la atmósfera después de ser emitidos se estima en semanas o hasta décadas, en un rango siempre inferior a la vida media del bióxido de carbono, estimada ésta última en 100 o más años.

Respecto del calentamiento global y a efecto de realizar un análisis equiparable entre los distintos tipos de emisiones de GyCEI, las estimaciones del calentamiento se realizan mediante toneladas de bióxido de carbono equivalentes (tCO2e) de acuerdo con lo que se establece en la LGCC y que corresponde a la unidad de medida de los gases de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el efecto invernadero equivalente.

Los factores de emisiones, así como los factores del poder de calentamiento global (GWP en inglés) y del potencial de agotamiento de ozono (ODP en inglés) para la estimación de los impactos de liberar distintas sustancias, gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera, regularmente se publican en México ya sea en el Diario Oficial de la Federación o distintos documentos de divulgación de la SEMARNAT, del INECC y del IPCC. La relación entre GyCEI, contaminantes de vida corta y larga se ilustra conceptualmente en la Figura 3.

En adición a lo anterior, en el contexto regulatorio nacional existen los llamados contaminantes criterio que corresponden a compuestos contaminantes del aire que son regulados por diferentes normas oficiales mexicanas (NOM) debido a su impacto en la salud humana y el medio ambiente. Estos contaminantes se establecen con límites máximos permisibles de concentración en el aire ambiente para proteger el bienestar de la población y los ecosistemas. Los contaminantes criterio se miden de manera continua en distintos puntos del territorio nacional mediante estaciones automatizadas que están relacionadas con los programas ProAire en los que se dividen las regiones y cuencas atmosféricas del país. Dichos contaminantes criterio son: ozono (O3) troposférico u ozono o a nivel de suelo, dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano, dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión o material particulado (PM10, PM2.5), el metano (CH4) y el plomo (Pb).

En la LGCC se define al Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) como el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático.

La crisis climática actual asociada al calentamiento global ha provocado que se revisen las estrategias y modelos de comportamiento de los seres humanos y su relación con el ambiente. En ese tenor, como prioridad a nivel global se busca la reducción de emisiones y de contaminantes que impacten al medio ambiente y auspiciando un aprovechamiento sustentable de los recursos y la energía, la disminución de los residuos e impulsar la cultura del agua para un desarrollo sustentable.

En la Sección 2 ya se comentaron algunas de las definiciones mencionadas en el párrafo anterior como emisiones, contaminantes y medio ambiente de acuerdo con la LGEEPA y la LGCC como parte del contexto regulatorio nacional. Es importante señalar que los términos sustentabilidad, sostenibilidad y economía circular no se encuentra definidos en las leyes citas, no obstante, se definen o se hace referencia a conceptos relacionados.

Ahora conviene precisar que, de acuerdo con la LGEEPA, el aprovechamiento sustentable se entiende como “La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos”. Cabe mencionar que la LPTE explícitamente define al aprovechamiento Sustentable de la Energía como el uso óptimo de la energía y que contribuya a la conservación de los recursos energéticos y del medio ambiente en todos los procesos y actividades para su exploración, extracción, explotación, producción, transformación, acondicionamiento, distribución, almacenamiento y consumo, e incluye la Eficiencia Energética como uno de los principales mecanismos para lograrlo. En este orden de ideas, también la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) establece a la eficiencia energética como todas las acciones que conlleven a una reducción, económicamente viable, de la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de servicio igual o superior.

El tema de los residuos es un caso aparte que merece analizarse con detalle considerando que la LGEEPA los establece como cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Sin embargo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) precisa que los residuos son materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

Como se observa hay diferencias en la definición de residuos según se consulte la LGEEPA o la LGPGIR. si bien ambas pueden considerarse correctas, aunque el enfoque es distinto, es la definición de residuos que aparece en la LGPGIR y su integración con la definición de gestión integral de los residuos, la que mejor se ajusta a temas de sustentabilidad, sostenibilidad y economía circular. Este es un ejemplo de otra de las áreas de oportunidad en relación a la definición de términos en el marco regulatorio ambiental mexicano; no solo se omiten algunas definiciones, en algunos casos hay diferencias de alcance de la definición entre las distintas leyes, reglamentos o normas, lo que podría ocasionar confusión o problemas de interpretación legal.

La gestión integral de residuos involucra a los tres órdenes de gobierno en México y debe considerar holísticamente diversos temas de las agendas ambiental, energética, de salud y de seguridad nacional. Respecto de la gestión de residuos, en México existe un contexto regulatorio acorde al de otros países; sin embargo, se debe incidir más tanto en aspectos culturales como de cumplimiento normativo en beneficio de la sociedad y los ecosistemas.

La reciente pandemia han mostrado que los esquemas de gestión de RSU, RME y RPBI requieren ser revisados y reforzados, dando prioridad a su obligatoriedad y cumplimiento, dado que la población e incluso algunas autoridades pueden fácilmente mezclar estos tipos de residuos. La gestión de residuos para que realmente sea adecuada debe estar enmarcada en políticas públicas que apliquen criterios de Ambiente-SociedadGobernanza (ASG) y Salud-Ambiente-Seguridad (SAS). La gestión integral de residuos requiere y debe auspiciar la innovación tecnológica y financiera para la mitigación de riesgos, ya que estos se traducen en externalidades que impactan a la sociedad y a los ecosistemas. Es importante señalar que la inadecuada gestión de residuos es una situación que compromete la seguridad nacional como se ha podido apreciar tanto en la pandemia del COVID19 como en la crisis climática y sus efectos reciente en el territorio nacional como han sido los superhuracanes, las inundaciones o las sequías extremas y atípicas.

Una de las manifestaciones consecuentes del calentamiento global ocasionado por emisiones antropogénicas, es la reducción de fuentes de agua potable, lo que ha sido grave en distintas partes del territorio nacional principalmente en el norte del país, aunque perceptible en todo México. Por lo que conviene tener en consideración que, entre otras muchas cuestiones, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) tiene como propósito promover en el ámbito nacional, el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos.

Considerando los distintos preceptos referidos hasta aquí, conviene precisar que la LGEEPA claramente establece que el Desarrollo Sustentable es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. En este orden de ideas, en México, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 propuesta por la ONU, son un marco para abordar desafíos sociales, económicos y ambientales a nivel nacional e internacional. México ha participado activamente en la definición de la Agenda y ha implementado diversas acciones para su cumplimiento. Aunque se han logrado avances, aún existen desafíos para alcanzar la totalidad de los ODS para 2030.

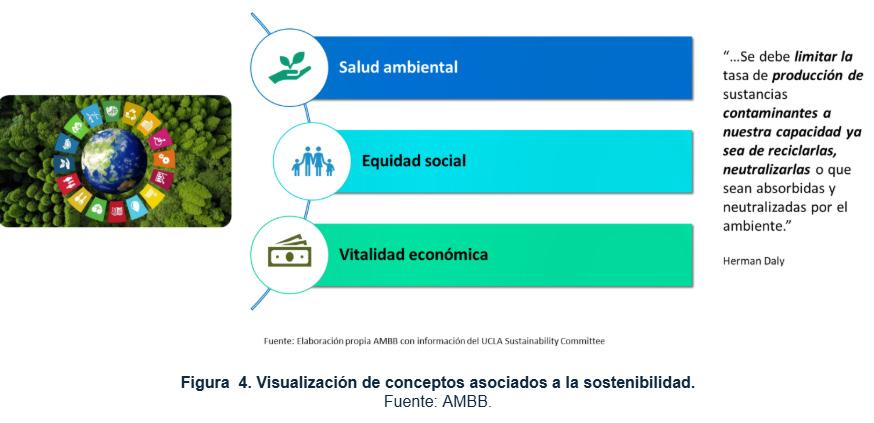

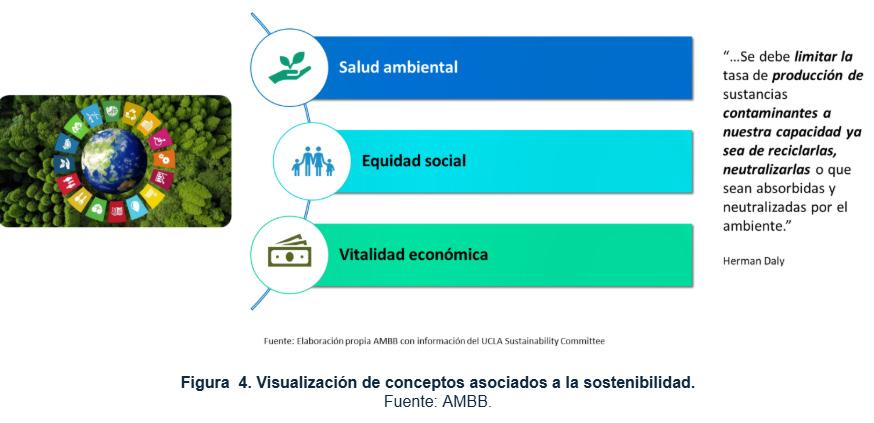

Como se desprende de analizar hasta aquí el entorno regulatorio y legislativo nacional, aun cuando diferentes leyes y reglamentos auspician que se sigan los criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, estos dos conceptos, aunque se entiendan en el sentido común, aún carecen de una definición formal y legal en México y a menudo se usan indistintamente incluso en el diccionario de la lengua española sus definiciones son similares. La sustentabilidad y la sostenibilidad se refieren a conceptos relacionados, pero con matices diferentes. La sustentabilidad se enfoca principalmente en el uso responsable de los recursos naturales para no comprometer a futuras generaciones. La sostenibilidad, por otro lado, tiene un enfoque más amplio e integral, considerando también aspectos sociales, políticos y culturales, además de los ambientales, para lograr un desarrollo que perdure en el tiempo. La Figura 4 muestra los principios que deben ser considerados en la sostenibilidad.

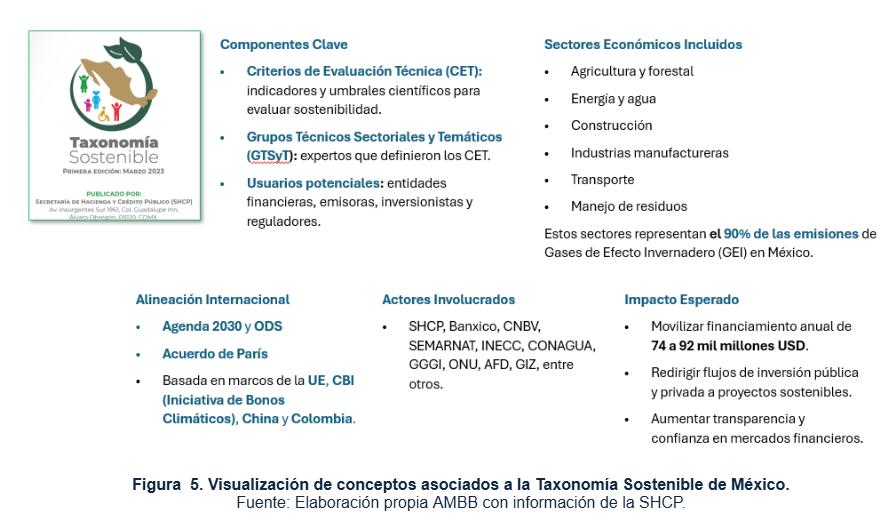

En este orden de ideas, recientemente la SHCP emitió la llamada “Taxonomía Sostenible de México” (TSM) la cual es una herramienta oficial que clasifica actividades económicas según su impacto ambiental y social, para guiar inversiones hacia un desarrollo sostenible y evitar el “greenwashing”.

Los objetivos principales de la TSM se enfocan en la mitigación del cambio climático y la adaptación ante el cambio climático, auspiciando ciudades sostenibles con igualdad de género. En lo ambiental, los objetivos de la TSM se enfocan en preservar los recursos hídricos y marinos del territorio nacional, propiciando la instauración de la economía circular, el control de la contaminación y la preservación de la biodiversidad. La Figura 5 brinda un resumen gráfico de los temas que aborda y considera la TSM. Es interesante notar que, aunque la TSM por un lado no define qué son la sustentabilidad y la sostenibilidad, si se refiere a los indicadores y umbrales científicos para evaluar sostenibilidad, aunque tampoco los establece con precisión.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

El greenwashing es una estrategia mercadológica engañosa donde las empresas presentan una imagen de sostenibilidad y preocupación ambiental que no corresponde con la realidad de sus prácticas

En ese orden de ideas, se considera que los indicadores de sostenibilidad ambiental son herramientas que miden el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, permitiendo evaluar la responsabilidad y sostenibilidad de individuos, organizaciones o comunidades. Estos indicadores se utilizan para cuantificar aspectos como la calidad del aire, el consumo de agua, la generación de residuos, la eficiencia energética y la biodiversidad. Bajo esta aproximación, se puede afirmar que usualmente se consideran varios tipos de indicadores de sostenibilidad ambiental:

• Indicadores de Presión:

Miden la presión que las actividades humanas ejercen sobre el medio ambiente, como las emisiones de gases de efecto invernadero o el consumo de recursos naturales (servicios ambientales).

• Indicadores de Estado:

Describen el estado actual del medio ambiente, como la calidad del aire o la biodiversidad de una región.

• Indicadores de Respuesta: Muestran las acciones que se están tomando para abordar los problemas ambientales, como la inversión en energías renovables o la implementación de políticas de gestión de residuos. Ejemplos de indicadores específicos:

• Índice de calidad del aire: Mide la concentración de contaminantes en la atmósfera.

• Huella de carbono: Calcula la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una actividad o entidad.

• Consumo de agua: Evalúa la cantidad de agua utilizada por personas, industrias o agricultura.

• Generación de residuos: Mide la cantidad de residuos generados por unidad de producción.

• Índice de biodiversidad: Evalúa la riqueza y variedad de especies en un ecosistema.

• Eficiencia energética: Mide la cantidad de energía utilizada por unidad de producción o servicio.

• Consumo de energía renovable: Mide el uso de fuentes de energía limpias y sostenibles.

La transición energética y las energías renovables y limpias.

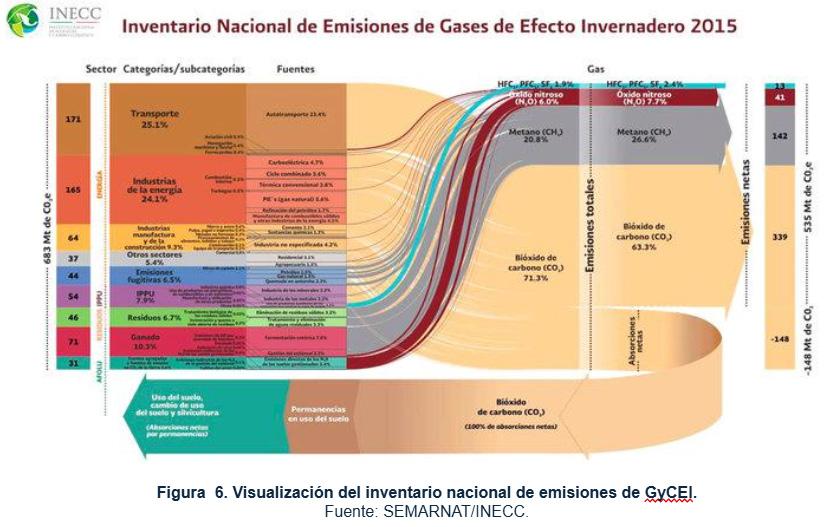

Como se desprende de las secciones previas, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático centran sus esfuerzos en la reducción de emisiones contaminantes tanto de GyCEI, así como incrementar la sostenibilidad de los entes públicos y privados del país en beneficio de sus ciudadanos y de los ecosistemas. La Figura 6 muestra gráficamente la información elaborada por el INECC respecto del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, destacando que los sectores de transporte, energía, petróleo y gas, agricultura, residencial y residuos son los que generan mayores aportaciones al inventario de emisiones. Por tal motivo, la Contribución Nacional Determinada (NDC en inglés) representa una referencia cuantitativa para las metas de descarbonización de México en los sectoriales en comento, conforme a lo comprometido por México ante el Acuerdo de París y manteniendo como prioridad nacional el transitar del uso de combustibles fósiles por combustibles de bajas emisiones.

En este contexto, la LPTE establece a la transición energética como la modificación del sistema energético que consiste en la migración de un sistema basado en Energías Fósiles hacia uno sustentado preponderantemente en Energías Renovables y de bajas Emisiones, y Tecnologías Limpias. En esta misma ley se define como Energías Fósiles aquellas que provienen de la combustión de materiales y sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono, y cuya formación ocurrió a través de procesos geológicos o fueron obtenidos a partir de estas. En tanto que se define a las Energías Limpias como aquellas fuentes de energía y procesos de generación de energía de bajas emisiones, incluidos los definidos como tales en la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

Sin embargo, la misma LPTE también precisa que Energías Renovables son Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable que se regeneran naturalmente o con capacidad de regeneración a escala del tiempo del ser humano. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación:

a) El viento tanto en zonas terrestres como marinas;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes;

d) La energía oceánica en sus distintas formas, como los provenientes de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas superficiales o submarinas, de olas, del gradiente de concentración de sal y cualquier otra forma de energía aprovechable del mar;

e) La energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la tierra, y

f) Los energéticos que determine la Ley de Biocombustibles;

En este tenor, conviene aclarar que la Ley del Sector Eléctrico establece con mayor precisión y amplitud lo que se debe entender y manejar como energías limpias en el contexto eléctrico, refiriéndose a aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las Energías Limpias se consideran las siguientes:

a) El viento;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) La energía oceánica en sus distintas formas;

d) El calor de los yacimientos geotérmicos;

e) Los biocombustibles que determine la Ley de Biocombustibles;

f) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros;

g) La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas de combustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la CNE y los criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su ciclo de vida;

h) La energía proveniente de centrales hidroeléctricas;

i) La energía nucleoeléctrica;

j) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no genere dioxinas y furanos u otras emisiones que puedan afectar a la salud o al medio ambiente y cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

k) La energía generada por centrales de cogeneración eficiente, en términos de los criterios de eficiencia emitidos por la CNE, y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

l) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que establezca la CNE, y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

m) La energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono, que tengan una eficiencia igual o superior en términos de kWhgenerado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CNE, y los criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

n) La energía generada con tecnologías bajas en emisiones de carbono, conforme a estándares internacionales

ñ) La energía generada con otras tecnologías que determine la Secretaría con la opinión de la SEMARNAT, con base en parámetros y normas de eficiencia energética e hídrica, emisiones a la atmósfera y y generación de residuos, de manera directa, indirecta o en ciclo de vida;

Cabe mencionar que la transición energética siempre se da entre alguna forma de energía fósil y su reemplazo por alguna fuente de energía renovable o limpia. Así mismo, como se desprende de estos párrafos y definiciones, el marco jurídico mexicano distingue con claridad entre energías renovables y energías limpias, y esta diferencia debe ser comprendida y aplicada correctamente por expertos, peritos, consultores y responsables de políticas públicas. La correcta interpretación de estos conceptos permitirá:

• Evitar confusiones jurídicas y técnicas en proyectos energéticos.

• Guiar inversiones hacia proyectos verdaderamente sostenibles.

• Cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales de descarbonización.

La transición energética por sí sola no garantiza la descarbonización sectorial. Es indispensable implementar acciones concretas e indicadores vinculados a la sostenibilidad de las economías.

Para alcanzar las metas comprometidas en las NDCs respecto a la reducción de emisiones, los países y las organizaciones deben establecer estrategias integrales que inicien con esquemas de planeación energética orientados a disminuir los consumos y optimizar el uso de recursos.

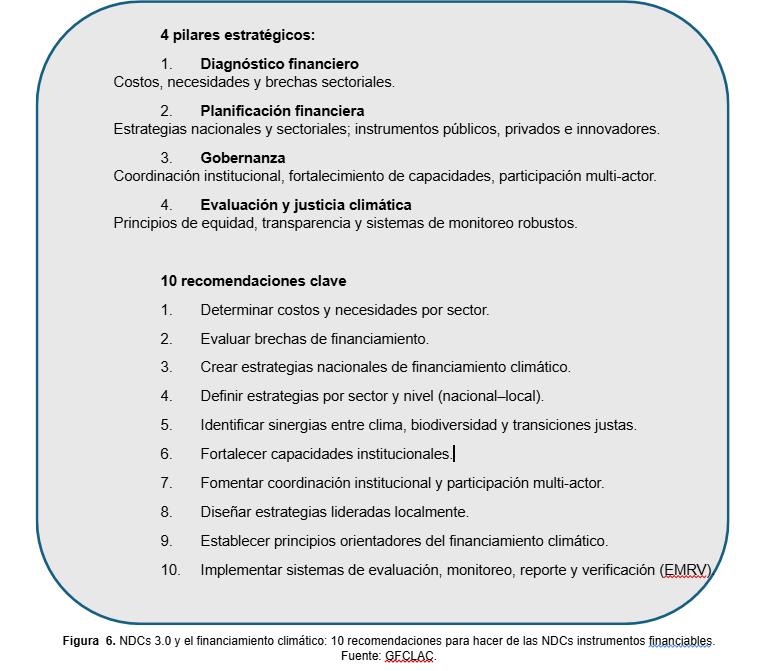

Las NDCs deben evolucionar de compromisos declarativos a planes viables, financiables y ejecutables, capaces de atraer recursos sostenibles y generar transformaciones estructurales. La Figura 7 muestra un resumen de recomendaciones sobre cómo analizar y aplicar la NDC 3.0

Adicionalmente, se deberán desarrollar estrategias de eficiencia energética, entendidas — de acuerdo con la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE)— como todas aquellas acciones que permiten una reducción económicamente viable en la cantidad de energía necesaria para satisfacer las demandas de bienes y servicios de la sociedad, garantizando un nivel de servicio igual o superior.

La eficiencia energética no solo disminuye consumos y costos operativos, sino que constituye una de las medidas más costo-efectivas para avanzar en la descarbonización. Para priorizar las acciones a implementar, es recomendable utilizar herramientas como la curva de abatimiento de emisiones, que permite ordenar las medidas según su potencial de reducción de gases de efecto invernadero y su costo asociado.

De esta manera, las medidas de eficiencia energética —como la modernización de sistemas de iluminación, climatización, procesos industriales y transporte— suelen ubicarse en la parte inicial de la curva, mostrando un alto potencial de reducción de emisiones con costos bajos o incluso negativos, al generar ahorros económicos directos. Esto convierte a la eficiencia energética en el punto de partida más lógico para diseñar estrategias de mitigación que sean financiables, rentables y de rápida implementación, facilitando el cumplimiento de las metas establecidas en las NDCs y en los planes nacionales de transición energética.

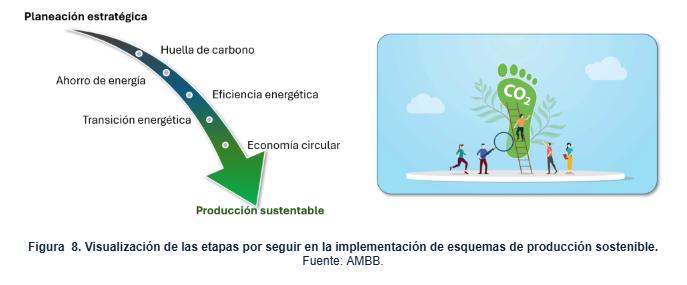

Una vez establecidas las acciones para la transición energética sostenible y en el marco regulatorio que establecen la LPTE, la LSE y la LSH en sus respectivas áreas de competencia, se deben considerar los esquemas de generación centralizada y generación distribuida que coadyuven con las acciones de los sectores productivos buscando la mitigación del cambio climático en un entorno de sostenibilidad, justicia energética y reducción de la pobreza energética. La Figura 8 muestra una sugerencia de los pasos a considerar en las estrategias de descarbonización del país y la producción sustentable.

México ocupa un lugar destacado entre las 15 principales economías del mundo y se encuentra entre los tres países con mayor biodiversidad del planeta.

Su sistema energético es complejo y sofisticado, con retos y oportunidades únicos. En este contexto, la eficiencia energética debe ser la primera estrategia a implementar, ya que permite reducir consumos y costos de manera costoefectiva, al tiempo que mejora la competitividad y sienta las bases para una transición energética ordenada.

Paralelamente, es indispensable incrementar la participación de energías renovables y limpias, fortaleciendo tanto la generación centralizada como la distribuida, en cumplimiento con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. La ubicación geográfica privilegiada del país ofrece un amplio potencial para la generación sostenible de energía, en sus distintas formas: eléctrica, térmica y otras aplicaciones energéticas.

La crisis climática acelerada y la urgencia de mitigar y adaptarse a sus efectos han impulsado la articulación entre sectores público, privado y social, junto con la academia y los gremios profesionales, fomentando soluciones holísticas, colaborativas y basadas en ciencia. En este escenario, los expertos y peritos en eficiencia energética y energías limpias/renovables tenemos la responsabilidad de integrar conocimiento técnico, financiero y jurídico, con el fin de diseñar escenarios factibles que no comprometan los recursos materiales, humanos, financieros ni energéticos de las futuras generaciones.

Solo mediante una visión interdisciplinaria y un compromiso ético con el cumplimiento regulatorio y ambiental será posible avanzar hacia un modelo energético que combine eficiencia, competitividad, sostenibilidad y justicia social, garantizando que el desarrollo de México se mantenga en armonía con la sociedad y el entorno natural al que pertenece.

Figura 7. NDCs 3.0 y el financiamiento climático: 10 recomendaciones para hacer de las NDCs instrumentos financiables. Fuente: GFCLAC