ESTA ÍNSULA, TIENE RAÍCES HONDAS.

ÍNSULA BARATARIA publicación mensual, Editor Juan Carlos Delgado Zárate, Número de certificado de reserva de derechos otorgado por INDAUTOR 04-2019-120316112800-203, número de certificado de licitud de contenido (en trámite). Oficinas en Mineral de Valenciana n° 47, col. Marfil, Guanajuato, Gto. Ejemplar de circulación en medios digitales.

ÍNSULA BARATARIA es un espacio utópico de la hispanidad que trasciende el tiempo y el lugar; que cruza mares, valles y montañas; que se posa a los pies de la Señora que, soterrada por siglos, forjó carácter y dotó de estilo a quien en ella habita; carácter y estilo reflejo de su identidad. Espacio que une en la causa común que se comunica de generación en generación; que te hace pertenecer y penetrar y profundizar en el ser.

Espacio que enorgullece a quienes son en él. Espacio en presente que otea al pasado mirando con ojos de futuro. Espacio dinámico, espacio que mueve, alma que vitaliza. Espacio que observa con ojos creativos y voluntad férrea. Espacio forjado en el crisol de la historia. Lanza que montada en Rocinante, se hunde en la arena que cuenta las horas y rompe las fronteras del tiempo; lanza que alcanza e hiere el tiempo por venir, el tiempo por conquistar.

DIRECTORIO:

Consejo Editorial:

Miguel Ayala Ortiz

Juan Carlos Delgado Zárate

Pedro Ayala Serrato

Octavio Hernández Díaz

Ana Lucía González Aguilera

Director General:

Miguel Ayala Ortiz

Diseño Editorial y Fotografía:

Adriana Guadalupe Luna Torres

Gerente General:

Martha Isabel Delgado Zárate

Asesor Jurídico: Paloma Calderón Delgado

contacto@barataria.mx

CONTENIDO

REVISTA AGOSTO 2025 (No. 104 )

Editorial.

Diez años de la revista Ínsula BARATARIA. Análisis editorial, desde el latido cultural de Guanajuato.

Octavio Hernández Díaz

La herencia cultural hispanista en el Guanajuato de las décadas de 1940 y 1950.

Noemí Pérez Cabrera

El camino de la Virgen. Crónica de una experiencia. Ignacio Navarro Camarena

Miguel Francisco de Berro: Maestro Carpintero.

José Javier Zárate Rincón

Guanajuato, capital del órgano tubular antiguo. XXVIII Edición del Festival Internacional de Órgano “Guillermo Pinto Reyes”.

Redacción

Juan Carlos Urdapilleta Muñoz: Un profesional facilitador de partituras.

Luis Flores Villagómez

Olga Costa. Alfonso García García

El Santo Cristo de la Conquista.

J. Salvador Ortiz Ávila

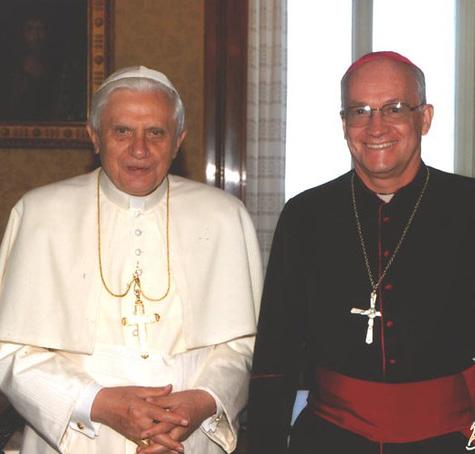

Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, medio siglo de dedicación al ministerio.

Ana Lucía González Aguilera

Mariana Lissette Dardón Narváez, la medallista panamericana junior dedicación Guanajuato.

Efraín García Ledezma

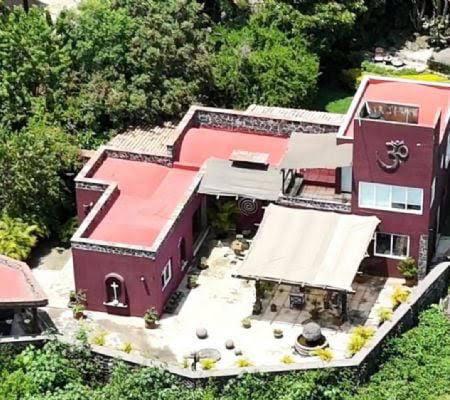

La casa del silencio…?es el fín o el principio?

José Gerardo Mosqueda Martínez

EDITORIAL

Ínsula Barataria

INSULA BARATARIA nace con la intención de ser un vínculo entre la Cultura y los Ciudadanos, y se inició en este mismo lugar el 15 de Agosto de 2015, con el objetivo rector, de mantener la Identidad Comunitaria y la preservación del Patrimonio Cultural (material e inmaterial) donde a través de la Historia, el Arte, las Tradiciones, las Devociones, los relatos de los abuelos, de las costumbres, de los oficios, de las leyendas de nuestra ciudad y eventualmente de otras ciudades también, podamos entregar a las siguientes generaciones, un acervo social y cultural que se perdurable.

En el momento que iniciamos, advertimos que sería “Un Espacio Utópico Abierto al Pensamiento Creador” y un “Espacio Utópico de la Hispanidad”.

Es un Espacio Utópico porque somos idealistas, porque aspiramos a vivir en una sociedad en armonía, feliz y justa. Soñamos con una sociedad ideal, como lo definiera Tomás Moro a principios del siglo XVI, con la premisa constante de un futuro mejor. Abierto al Pensamiento Creador porque esta ínsula es de todos y todos podemos participar, donde cada una de los colaboradores postulantes, manifiesta su pensamiento creativo y su voluntad férrea, exponiendo sus ideas y sus teorías al escrutinio de lectores remisos, que al igual que aprenden, también critican o debaten.

Y es Espacio de Hispanidad por razones mas allá de haber sido conquistados por España, o hablar el español como prácticamente el país entero, miren ustedes…

●Somos un proyecto inspirado en la magna obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Se trata de la obra literaria mas importante de la lengua española, somos defensores del idioma español y hemos adoptado a Cervantes como huésped permanente. Por tal motivo, en 2005 la UNESCO nombra a Guanajuato como la Capital Cervantina de América, tomando como referencia el Festival Internacional Cervantino y el Museo Iconográfico del Quijote. “Cervantes es un genio que ha creado un personaje universal”, refería Jorge Luis Borges, destacando la universalidad del personaje de Don Quijote y su impacto en la literatura y la cultura.

●Somos el Espacio que trasciende el tiempo y el lugar, que cruza mares, montañas y valles, y se posa a los pies de la señora que soterrada por siglos en una catacumba de Santa Fé de Granada, nos es regalada por la corona española hace 468 años y hoy la veneramos en el altar principal de su palacio convertido en Basílica; el pasado sábado acabamos de celebrar un año más de su llegada, peregrinando desde la Yerbabuena hasta la Basílica.

●Y otro rasgo de hispanidad lo tenemos por el patronazgo de San Ignacio de Loyola. Nuestra Cueva de la Bufa en analogía con la Cueva de Manresa junto Barcelona, donde este gran santo realiza sus ejercicios espirituales y transforma su vida de militar en creyente, a la postre su orden religiosa llega a nuestra Villa y transforma nuestra comunidad por su trabajo doctrinal y

vocación educadora, nos otorga esa relación de fraternidad con la Madre Patria.

Por razones como estas yo pensaría que el tema de la hispanidad tiene mayor énfasis en Guanajuato que en el resto del país. Y en medio de este marco de valores, con este espíritu quijotesco, llegamos a este aniversario, con el entusiasmo de seguir trabajando por la difusión, la divulgación y la puesta en valor de nuestro pasado comunitario. Para destacar la relevancia continua de la obra de Cervantes en la sociedad contemporánea, Mario Vargas Llosa decía: “El Quijote es una obra que sigue siendo relevante hoy en día”. Y nosotros pensamos que Alonso Quijano debe seguir transformado en el Quijote. Que debemos seguir luchando contra esos molinos de viento, que debemos buscar ser esa lanza que montada en Rocinante, se hunde en la arena, que cuenta las horas y rompe las fronteras del tiempo, lanza que alcanza el tiempo por venir y el tiempo por conquistar, desafiando las Convenciones Sociales y la realidad de nuestro derredor, busquemos volar en Clavileño, aunque a veces nos toque padecer la burla de los duques de Villahermosa.

Hoy se cumplen 420 años de la publicación de la primera parte de la novela que nos da inspiración. Alcalá de Ebro no ha perdido su estampa…esta Ínsula tiene raíces hondas, sigamos viajando en el imaginario de nuestra ciudad, sumando historias, tradiciones, mitos y leyendas.

“Diez años de la Revista Ínsula Barataria Análisis editorial, desde el latido cultural de Guanajuato”

“Desde el corazón de Guanajuato, Ínsula Barataria se revela como un faro editorial que desafía lo establecido, construyendo una estética crítica, territorial y profundamente humanista. Este análisis destaca su evolución, su vocación de permanencia y su mirada curatorial que pone en jaque la inmediatez. Más que una revista: es un acto poético que convoca al pensamiento libre, al arte comprometido y al porvenir abierto”

Octavio Hernández Díaz.

Por

Desde sus primeros pasos, este proyecto editorial se ha inspirado en la novela del Quijote de la Mancha, no como referencia decorativa, sino como fundamento ético y estético. En la travesía de Don Quijote y Sancho Panza —dos caminantes que desafiaban el orden establecido con humor, ternura y lucidez— encontramos una actitud crítica que se burlaba de las solemnidades del poder sin perder la dignidad del ideal. Su andar no era errático: era profundamente revelador.

Es así, que el andar de Ínsula no se concibió como una colección de textos; nació como un entramado sensible de memorias, imágenes y preguntas abiertas que se vinculan con el territorio, con sus gentes y con sus silencios reveladores.

Los consejos que Don Quijote ofrece a Sancho antes de asumir el gobierno de la ínsula ficticia no son simples recomendaciones; son principios universales que siguen resonando en nuestro tiempo: la fe, el amor, la justicia, la verdad, el respeto por lo femenino, y la defensa de la dignidad humana. La revista recoge ese

legado y lo convierte en guía editorial. Aquí, cada palabra se elige no para adornar, sino para orientar.

A lo largo de estos diez años, Ínsula ha trazado un mapa editorial que no se limita a registrar realidades: las transforma. Su línea fluye como un cauce diverso que enlaza generaciones, abre diálogos interdisciplinares y propone debates con elegancia crítica; es una publicación que sabe mirar lo invisible.

Surge desde Guanajuato, territorio, identidad y pensamiento crítico. Un lugar narrado por cronistas y poetas con profundo afecto. Hernández Luna (2013) retrata cómo nuestro estado guarda una riqueza simbólica que exige nuevas formas de lectura. Ínsula retoma ese legado e incorpora herramientas contemporáneas para interpretarlo con conciencia de tiempo.

Su propuesta trasciende la geografía local; articula debates con proyección nacional e internacional a través de ensayos, crónicas y ficciones que giran en torno a la memoria, la política y la estética. En esta

dimensión, se convierte en un eje de pensamiento capaz de irradiar ideas desde todo ámbito, validando lo subalterno como espacio de interpretación legítima (Beverley, 2005).

Más que seguir tendencias o complacencias, preserva la poética y la búsqueda formal; es un espacio de ensayo creativo en el que se prueban formas de escribir el porvenir. En palabras de García Canclini (1990), las culturas híbridas son espacios de negociación entre modernidad y tradición: Ínsula habita justo en esa zona de contacto, buscando no lo actual sino lo duradero.

Desde mi oficio —la arquitectura que escucha el alma de los lugares— encuentro en Ínsula un espejo que nos muestra lo urgente por conservar, y una trinchera desde la cual defendemos lo que aún soñamos ser; cada entrega se convierte en una obra minuciosa: el diseño no decora, expresa; el texto no informa, conmueve. Ha sabido cuidar cada página como un altar simbólico, donde la cultura se viste de ceremonia.

Yes que Guanajuato, ciudad cervantista por vocación, ha hecho del legado de Cervantes una parte esencial de su identidad. Ínsula se inscribe en esa tradición, es un acto vivo: transforma la literatura en acción, y el idealismo en propuesta.

En términos editoriales, la revista se ha consolidado como un referente en la intersección entre pensamiento académico, exploración estética y análisis sociocultural. Como señala Schnitman (2004), las revistas culturales no solo difunden contenidos: configuran sentidos sociales y abren espacios de resistencia simbólica. Ínsula no escapa a esta lógica; la reinventa desde Guanajuato.

No responde a tendencias ni busca complacencias. Funciona como un taller de exploración narrativa donde se consideran interpretaciones sobre identidad, memoria, política, territorio y belleza.

Desde Guanajuato —territorio de memorias profundas y futuro posible— Ínsula amplía el debate cultural más allá de los circuitos convencionales. Como muestran los estudios de Hernández Luna (2013), nuestra tierra ha sido narrada desde la crónica, la arquitectura, la historia y el mito. Reinterpreta esa herencia y la transforma en propuesta editorial, volviéndose punto de irradiación discursiva que dialoga con agendas nacionales e internacionales.

No se limita a generar textos: sostiene su principio editorial y cultiva una comunidad. Su propuesta funciona como una pedagogía silenciosa que educa en la sensibilidad, en la complejidad y en la escucha. A diferencia de los medios que simplifican para captar atención, complejiza para convocar reflexión. En este gesto, construye una comunidad que no consume, sino que dialoga, interpreta y reescribe desde su propia experiencia. (Freire, 1970).

Esta pedagogía se articula también en el diseño gráfico, que no busca agradar sino interpelar. La tipografía, la disposición de los textos, la elección de imágenes y la materialidad de cada edición configuran una experiencia estética que exige pausa y contemplación. Ínsula se lee con el cuerpo, con la memoria y con el deseo de comprender más allá de lo evidente.

Su relevancia y trascendencia editorial se instala como agente epistémico que revitaliza el pensamiento desde el corazón cultural de Guanajuato. En tiempos de ruido y sobreinformación, apostar por la verdad es un acto estético y ético. Cada contenido se elige con lupa y con alma. No pretende seguir modas: apuesta por la permanencia. Como lo sugiere Beverley (2005), en los márgenes también se puede ensayar una crítica que transforma; Ínsula lo hace desde lo simbólico y lo emocional. Y en esa vocación, cada lector se vuelve cómplice. Cada autor, artesano de la palabra.

El proyecto se sitúa en una zona liminal donde la curaduría se convierte en acto de cohesión social. Coexiste desde una ética del cuidado, sin necesidad de competir. Su presencia en Guanajuato no es periférica, sino estratégica: desde ahí se articula una mirada crítica que descentraliza el pensamiento y lo enraíza en lo local sin perder proyección universal.

Por otra parte, como afirma Schnitman (2004), una revista cultural no solo difunde contenido, sino que configura sentidos sociales. Ínsula actúa como un agente epistémico que reformula la relación entre arte y sociedad, y lo hace desde una postura ética, estética y emocional.

En contextos donde el ruido digital predomina, apostar por una curaduría lenta y significativa es, en sí, un acto de resistencia. Nos recuerda que la cultura no es ornamento sino rumbo; y que pensar el territorio es también imaginar nuevas formas de habitarlo con dignidad simbólica.

Vamos con destino certero, hacia un porvenir eficaz; pensar el futuro desde Ínsula implica asumir que su diseño no es sólo forma, sino posibilidad. Cada número invita a explorar lo no dicho, lo no escrito, lo aún no sentido. No sólo celebra diez años de existencia: inaugura una nueva etapa donde el pensamiento se convierte en herramienta para construir mundos más justos, más sensibles y habitables.

La revista nos recuerda que el destino no se espera: se edita. Y que cada palabra, cada imagen, cada gesto editorial puede germinar en cambio profundo. (Rancière, 2009).

Celebramos una década abriendo espacios, provocando diálogos y sembrando futuro. Es un valor editorial que late con la memoria y sueña con el destino, preservando cada página como quien cuida una arquitectura sensible: no para mirar el pasado con nostalgia, sino para imaginar lo que aún podemos construir.

Este aniversario no clausura, abre. Es nuestra forma de afirmar que aquí estamos, creyendo que el arte, la cultura y el pensamiento no son ornamento, sino sendero que se abre al pensamiento.

Que cada página continúe sembrando posibilidad, acto de resistencia simbólica, y celebración de lo humano compartido. Agradezco a Ínsula, a quienes la hacen posible y a quienes aún creen que la palabra compartida puede conmover y transformar.

La herencia cultural hispanista en el Guanajuato de las décadas de 1940 y 1950. Por Noemí Pérez Cabrera

En Guanajuato capital el espíritu hispano está presente en el día a día de todos los que ahí habitan.

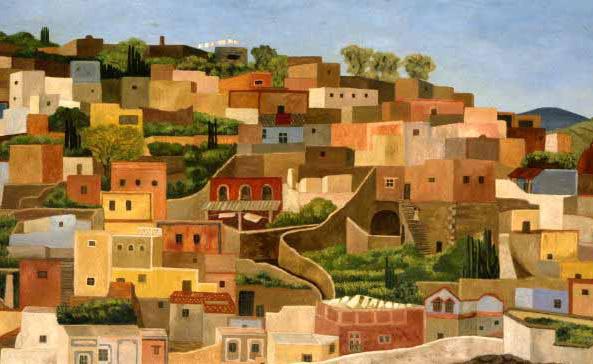

Encontramos ese pasado español en muchos aspectos de la cotidianidad iniciando por la topografía y la arquitectura de algunos edificios que evocan paisajes europeos, también podemos encontrar dicha influencia en detalles gastronómicos como el tipo de pan bolillo que se comercializa en las panaderías de tradición, o bien, lo vemos en las grandes representaciones artísticas de talla mundial que dan renombre a la ciudad. Es innegable que esta característica identitaria vive en el imaginario de la población y esto se debe al impulso que recibió el arte y la cultura durante las décadas de 1940 y 1950.

El presente análisis deriva de una investigación de tesis presentada en el año de 2016 para la obtención de grado de Maestra en Artes en la que la ciudad emerge como el personaje principal y objeto de estudio, por lo que se presentan las razones por las cuales, esta característica de la hispanidad, es tan relevante para el lugar.

Importancia de la Universidad de Guanajuato

Hablar del hispanismo nos remite también a uno de los elementos más destacados de la ciudad, la Universidad de Guanajuato, que ha sido un símbolo de distinción nacional e internacional por ser una institución académica de notable importancia. Uno de los aspectos por los que ha so-

bresalido es por contar con instituciones culturales tales como su grupo de Teatro Universitario, su Orquesta Sinfónica, la Escuela de Música, la Escuela de Artes Plásticas y la de Filosofía y Letras Españolas. Con ello ha dado una propiedad de reconocimiento a la ciudad desde que se conformaron y hasta la actualidad.

La razón de esta revisión es que, durante la década de los cincuenta, la Universidad presentó diferencias en la aplicación de sus políticas culturales respecto a otras instituciones educativas y culturales. La distinción se considera debido a que los gobiernos nacionales posrevolucionarios implementaron estrategias culturales de corte nacionalistas, como la dedicada al indigenismo que estaba muy ligado al discurso oficial, y que insistió en la dimensión mítica de las culturas autóctonas americanas, cuestionando las aportaciones europeas, pero afirmando algunos valores íntimamente relacionados con la cultura occidental, como la lealtad, la bondad y la humildad.1

Ínsula Barataria

Por otra parte, en el país existía otra corriente que era la hispanista.

El hispanismo se tomó como un aliado de los grupos conservadores, negaba el bagaje indígena y planteaba la necesidad de reconocerle a España la gracia de haber entregado a los mexicanos lo que consideraba los tres elementos fundamentales de su cultura: la religión católica, el lenguaje castellano y las costumbres civilizadas. 2 Esto contrasta, en primera instancia, con el proyecto nacionalista del gobierno federal, aunque guarda bastantes similitudes con las ideas que guiaron la oferta cultural y académica en la universidad.

Entonces pues, destaca esta inclinación artística y cultural hispana en la Universidad de Guanajuato, pero sin hacer extensivo el carácter conservador, más bien siendo incluyente de todos los sectores sociales y tomando las características destacables de la cultura hispana a favor del crecimiento académico estudiantil.

De esta manera, en los primeros años de la década de los cincuenta se concretó la formación de la Escuela de Letras Españolas (1952) y la representación de los Entremeses Cervantinos (1953) por el Teatro Universitario, denotando así la valoración que las autoridades universitarias dieron a la tradición y al pasado hispano

Aspectos políticos en el estado

Este apego al pasado hispano se había desarrollado en Guanajuato, como estado, desde los años veinte del siglo pasado por influencia de grupos populares organizados en oposición al plan nacional implantado por el gobierno federal y que lograron influir en la Universidad de Guanajuato. Esta apreciación deriva del análisis de las situaciones políticas y sociales que se presentaron en el estado de Guanajuato luego de consumarse la Revolución Mexicana tales como los conflictos agrarios, las reformas educativas y los conflictos religiosos que motivaron a distintas agrupaciones a manifestarse en contra de las políticas nacionales progresistas. Como algunos ejemplos tenemos la política educativa de 1934 propuesta por Lázaro Cárdenas basada en el socialismo que a pesar de que el gobierno del estado de Guanajuato se mostró enérgico con su implementación, la Iglesia, al verse afectada, incitó a la población a revelarse en contra de ese modelo educativo trayendo como consecuencia el descontento de grupos campesinos

1

2Ibídem.

3

Ricardo Pérez Montfort, Estampas de Nacionalismo Popular Mexicano. Ensayos sobre cultura popular y nacionalismo, México: CIESAS, 1994, p.115.

Mónica Blanco, Alma Parra, Parra, y Ethelia Ruiz Medrano, Breve Historia de Guanajuato, México, FCE, 2011, p. 215.

quienes en San Felipe Torres Mochas atacaron a una brigada cultural en marzo de 1936 provocando la muerte de 18 personas. El presidente Lázaro Cárdenas asistió a dialogar con el pueblo a favor de la educación socialista. 3 Una más de las actitudes contrarias en Guanajuato (estado) frente a las políticas nacionales, fue la situación conflictiva con el sector campesino y particularmente la oposición política que representó la Unión Nacional Sinarquista (UNS) que nació en 1937 en la ciudad de León. Resulta relevante mencionar que el jefe nacional de la Unión en el periodo de 1937 a 1938 fue José Trueba Olivares, un importante personaje que tiene relación directa con la universidad al haber egresado de la Escuela de Derecho y quien tuvo lazos familiares con Eugenio Trueba Olivares, uno de los primeros miembros y fundadores del Teatro Universitario. La investigadora Mónica Blanco menciona que el sinarquismo se caracterizó por ser un movimiento que deseaba implantar un orden social cristiano y, por lo tanto, se oponía a la modernidad posrevolucionaria. Sus miembros sentían que el

tradicionalismo, las costumbres y la mexicanidad hispanista el Bajío estaban siendo modificados por el Estado Revolucionario. 4 Por lo que grupos como los sinarquistas buscaban mantener en el país las antiguas tradiciones de herencia española. Otros factores muy importantes para la tendencia hispanista en la capital fueron los cambios administrativos en materia de cultura realizados por la universidad durante la década de 1950 con los que se observa claramente que existió una influencia hispánica directa de otro sector intelectual que fue el de los transterrados del exilio español. Ellos brindaron al país la presencia de universitarios y profesionistas que contribuyeron al mundo de la educación, las ideas5 y el arte. En México desde 1939 se contaba con la presencia de miles de refugiados españoles que llegaron al país al finalizar la Guerra Civil de su país. Entre ellos destacan José Gaos (filósofo), Santiago Genovés (Antropólogo), León Felipe (poeta) y Remedios Varo (pintora)6 , por lo que en el ámbito cultural y académico tuvieron una marcada influencia sobre los mexicanos e incluso algunos de ellos llegaron a dictar conferencias en la Universidad de Guanajuato.

4Mónica Blanco, Alma Parra, Parra, y Ethelia Ruiz Medrano, op. cit., Breve Historia de Guanajuato pp. 218-219.

5 SoledadLoaeza,coord.,Presentación,GranHistoriadeMéxicoIlustrada,t.V,ElsigloXXmexicano,México,PlanetaDeAgostini,2002,pp.10-11.

6 José Antonio Aguilar Rivera, Siglo XX. El mundo de las ideas, en: Soledad Loaeza, coord., Gran Historia de México Ilustrada, t. V, El siglo XX mexicano, México, Planeta De Agostini, 2002, pp. 488-495.

Cambios administrativos en la Universidad de Guanajuato

La Universidad de Guanajuato se transformó en tal, luego de haber sido el Colegio del Estado, el proceso que se dio presentó cambios administrativos que se reflejaron en la toma y aplicación de cuestiones referentes al manejo de la institución.

En Guanajuato, el último director de Estudios Superiores del Colegio del Estado, Armando Olivares Carrillo, quien estuviera en el cargo de 1944 a 1945, gestionó la conversión del Colegio en Universidad con la intención de modernizar la educación y transformar la cultura de los estudiantes. Olivares Carrillo fue un guanajuatense nacido en junio de 1910, que estudió la preparatoria y la carrera de Derecho en el Colegio del Estado de Guanajuato y desempeñó labores como agente del Ministerio Público en el estado de Guanajuato y en el de Veracruz.7

Con lo que se puede entender que conociera a fondo las necesidades académicas, intelectuales y burocráticas que el Colegio tenía.

Es así que, por decreto, la Universidad de Guanajuato fue creada el 30 de diciembre de 1944, sin embargo, dicho decreto entró en vigor hasta el momento de su publicación el 25 de marzo de 1945, siendo este día el del inicio de la Universidad. 8 Con lo anterior, el Lic. Olivares Carrillo se convirtió

en el primer rector de la casa de estudios del 25 de marzo de 1945 a septiembre de 1949. En febrero de 1948 se presentó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato cuya redacción estuvo a cargo del propio Olivares Carrillo durante la gestión gubernativa del Lic. J. Jesús Castorena. Esta ley destaca por establecer la autonomía de la universidad en cuanto a gobierno interno.

Para 1949 la universidad recibió un subsidio federal de $150,000.00 y un subsidio estatal de $800,000.00 con lo que Armando Olivares cerró su mandato como primer rector. Ese mismo año tomó posesión de la gubernatura del estado el Lic. José Aguilar y Maya, quien designó como nuevo rector al Lic. Antonio Torres Gómez para el periodo comprendido del 26 de septiembre de 1949 al 26 de septiembre de 1955, mientras que el licenciado Olivares Carrillo se desempeñó como juez de Distrito en el estado.9

El trabajo del Lic. Torres Gómez fue intenso desde el primer momento, pues amplió la oferta académica y cultural de inmediato ante la creciente demanda de lugares para estudiar en la universidad. El año de 1952 vio la apertura de la Escuela de Filosofía y Letras, la de Artes Plásticas y la de Arte Dramático, además de la carrera de Químico Industrial. Se formó la Orquesta Sinfónica y el Cuarteto Clásico, ambos bajo la dirección de José Rodríguez Frausto.

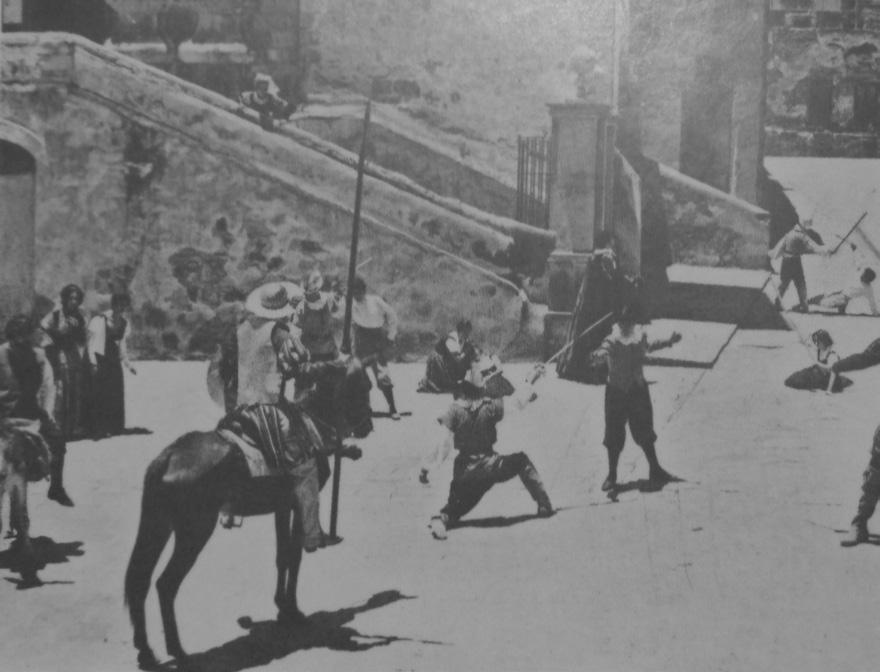

Entremeses Cervantinos

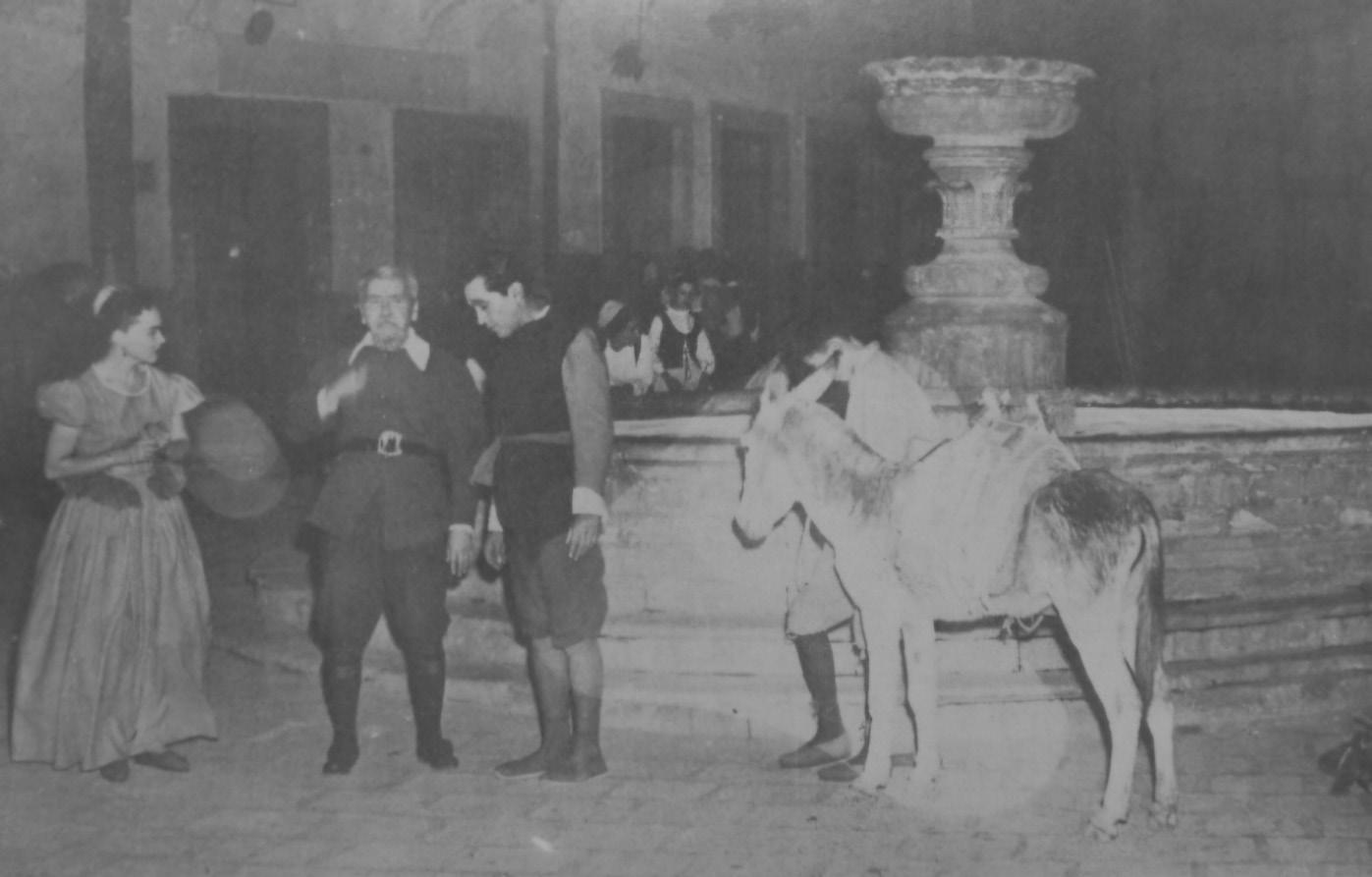

El siguiente año, 1953, destacó por la intensa actividad cultural pues el grupo de Teatro Universitario presentó por primera vez los Entremeses Cervantinos que merecen una mención aparte ya que se originaron de ideas de los integrantes del Estudio del Venado. Unos años antes de la llegada de Aguilar y Maya al poder, las actividades artísticas y culturales estaban en gran medida organizadas por un sector de jóvenes emprendedores que radicaban en la ciudad capital. Este grupo solía reunirse en una casa ubicada en el Callejón del Venado y tenía como propósito desarrollar proyectos culturales con sus integrantes que compartían el gusto por la música y la lectura. También llevaban a cabo puestas en escena y realizaban publicaciones periódicas como la de Garabato, que incluía temas relativos a la cultura y las artes, así como cuentos y poemas de la autoría de los jóvenes.

Las representaciones teatrales estuvieron a cargo de Enrique Ruelas quien también estuvo un tiempo en la dirección de la Escuela de Arte Dramático, misma que posteriormente desapareció del plan académico. La realización de los Entremeses fue y sigue siendo una cualidad distintiva de la ciudad que ha inspirado la creación de otros proyectos artísticos y eventos culturales como el Festival Internacional Cervantino. Lo que resulta notable para el legado del Maestro Ruelas en el mundo artístico guanajuatense.

7Diego León Rábago, op. cit., Compilación Histórica de la Universidad de Guanajuato, pp. 130-135.

8Diego León Rábago, op. cit., Compilación Histórica de la Universidad de Guanajuato, p. 141.

9Diego León Rábago, op. cit., Compilación Histórica de la Universidad de Guanajuato, p. 145.

Influencia hispánica y aportes a la comunidad

La huella que el Teatro Universitario ha dejado a la comunidad es muy grande, sentó las bases para dar sentido al apego español desde lo académico con proyección a la comunidad. Varias han sido las instituciones y organizaciones derivadas de este proyecto, por mencionar las más relevantes señalemos el Festival Internacional Cervantino (FIC), el Museo Iconográfico del Quijote, el Coloquio Internacional Cervantino, el Centro de Estudios Cervantinos, la Fundación Cervantina de México, el título de capital Cervantina de América y la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas. 10 Ahora bien, la cuestión económica es un tópico que no puede ser ignorado en toda sociedad, la ciudad necesita recursos con los cuales crecer y mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes. Parte de la labor humanista de los grupos artísticos universitarios es favorecer en aspectos diversos a la población. Tener un grupo teatral universitario inspirado netamente en el teatro español, y que utiliza vestuario y frases a la antigua usanza, resulta muy atractivo para el turista nacional e internacional que está acostumbrado a ver expresiones artísticas apegadas

a los proyectos nacionalistas del Estado mexicano como la Guelaguetza en Oaxaca o los Voladores de Papantla. Una función de los Entremeses Cervantinos ofrece al espectador una sensación diferente y un contenido cultural distinto ya que se desarrollan en una ciudad rodeada de edificios históricos y monumentos representativos de la historia mexicana en su etapa colonial.

Para concluir

Como se observó, la segunda mitad de la década de 1940 y la primera mitad de la década de 1950 se encontraron marcadas por la implementación de medidas que cambiaron el rumbo de la máxima casa de estudios en la capital y lograron aumentar la matrícula escolar, acrecentar las actividades artísticas, ofrecer una gran variedad de opciones de estudio y en sí, transformar la dinámica intelectual de la ciudad.

Se pudo constatar que en la ciudad de Guanajuato y concretamente en la universidad hay un apego a las costumbres, tradiciones e ideas del pasado hispano, en gran medida, por influencia del sector intelectual y político que se encargó de generar políticas muy apegadas a los ideales que pensadores y artistas radicados en México trajeron para compartir luego del exilio español. Vimos que durante las décadas

10 Luis Miguel Rionda y Luis Ernesto Camarillo, Enrique Ruelas, Teatro e identidad en Guanajuato, en: Laura Lozano y Luis Miguel Rionda, Coord., Voces en torno de un personaje. Teatro, sociedad y cultura entre México y Guanajuato, México, Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A. CE., 2008. p. 16. 11 Enrique Ruelas Espinoza, op cit., Entremeses Cervantinos, en: Teatro Universitario de Guanajuato, p. 15.

de los cuarenta y cincuenta se invitó a reconocidos personajes españoles a dictar conferencias en la universidad. De tal suerte que la cultura española permeó en Guanajuato en el aspecto artístico; además, la singularidad topográfica de la ciudad mantenía un espíritu colonial que favoreció a la representación de obras del Teatro Español de manera natural y adecuada.

Sobre el papel que el Teatro Universitario y sus Entremeses Cervantinos han tenido para la proyección de Guanajuato al mundo, quedémonos con las palabras de su primer director Enrique Ruelas quien refirió lo siguiente:

[…] 25 años de vida de los Entremeses Cervantinos, que dieron a Guanajuato un Festival Internacional Cervantino en el año 1972 bajo el gobierno del Lic. Manuel M. Moreno y la Rectoría Universitaria del Lic. Enrique Cardona Arizmendi; 25 años de vida de los Entremeses Cervantinos de Guanajuato que ahora, bajo el extraordinario impulso del Gobierno del Lic. Luis H. Ducoing y la Rectoría Universitaria del Lic. Néstor Raúl Luna Hernández, cobran aún más calor y alegría, reafirmando así el juicio citado por el Lic. Bernardino Aguilar en un discurso y un artículo que me son particularmente, hondamente significativos: “…Un comentarista habría de expresar desde tierras de España: A Guanajuato y a su pueblo, a su Universidad y a su Gobierno, les quedará para siempre la gloria de haber evocado de una manera magistral y personalísima la obra teatral de Cervantes y de haber proporcionado a millares de personas, la suerte de presenciar este casi soñado renacimiento”. Hoy, con motivo del XXV Aniversario, puedo repetir lo que dije al cumplirse los diez años de representaciones de los Entremeses Cervantinos: misión cumplida.11

Como reflexiones finales podemos ver que los proyectos educativos universitarios en Guanajuato capital permean la esfera cultural y artística que se refleja en el día a día de los habitantes. La huella de España sigue presente y tan viva que se ha convertido en un modo de vida en la actualidad. Pensemos en las estudiantinas que cada noche recorren los callejones con sus trajes españoles cantando sus canciones acompañadas de instrumentos peculiares como las mandolinas y bandurrias. Y no olvidemos que también están presentes para amenizar muchas misas católicas, porque la religión también es una muestra de ese pasado. O también veamos la obra pictórica que adorna la presa de San Renovato y que fue realizada por Don Manuel Leal, un artista guanajuatense que tuvo mucha influencia en la cultura de la ciudad y que solía representar estampas cotidianas de los guanajuatenses que estaban inspiradas en el pasado español. Quedará para futuras deliberaciones el si esta huella hispanista en la ciudad se está diluyendo o reforzando.

Fuentes:

•Esteban A. De Verona, Guanajuato, México: Unión Gráfica, S. A., 1966.

•José Antonio Aguilar Rivera, Siglo XX. El mundo de las ideas, en: Soledad Loaeza, coord., Gran Historia de México Ilustrada, t. V, El siglo XX mexicano, México, Planeta De Agostini, 2002.

•León Rábago, Diego, Compilación histórica de la Universidad de Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato, 2008.

•Luis Miguel Rionda y Luis Ernesto Camarillo, Enrique Ruelas, Teatro e identidad en Guanajuato, en: Laura Lozano y Luis Miguel Rionda, Coord., Voces en torno de un personaje. Teatro, sociedad y cultura entre México y Guanajuato, México, Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A. CE., 2008.

•Mónica Blanco, Alma Parra, Parra, y Ethelia Ruiz Medrano, Breve Historia de Guanajuato, México, FCE, 2011.

•Noemí G Pérez Cabrera, Tesis de Maestría: Y resistieron la prueba del tiempo… la Universidad de Guanajuato y sus instituciones culturales surgidas en 1952: El Teatro Universitario y la OSUG como patrimonio cultural de la ciudad, México: La autora, 2016.

•Ricardo Pérez Montfort, Estampas de Nacionalismo Popular Mexicano. Ensayos sobre cultura popular y nacionalismo, México: CIESAS, 1994.

•Ruelas Espinoza, Enrique, Entremeses Cervantinos, en Teatro Universitario de Guanajuato, Guanajuato: Dirección General de Acción Cultural Universidad de Guanajuato, 1978.

•Salvador Ponce de León, Guanajuato en el arte, en la historia y en la leyenda, México: Universidad de Guanajuato, 1973.

•Soledad Loaeza, coord., Presentación, Gran Historia de México Ilustrada, t. V, El siglo XX mexicano, México, Planeta De Agostini, 2002.

El camino de la Virgen.

Por Ignacio Navarro Camaren Cronica de una experiencia

Prácticamente dos décadas se cumplieron ya, en este 2025, que algunos empeñosos y entusiastas guanajuatenses encabezados por el Dr. Jorge Cervantes decidieron conformarse como grupo para emprender año con año una peregrinación dirigida a rememorar la ruta que siguió Pero Afán de Ribera, mejor conocido como Perafán de Rivera, con la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato. El padre Juan Rodríguez Alba, abad de la ciudad en ese tiempo, estuvo de acuerdo en iniciar esta procesión con un reducido núcleo de entusiastas personajes a las que se fueron añadiendo cada vez más adeptos. Solo un año la procesión se vio interrumpida por la pandemia.

El grupo adoptó el nombre de Los perafanes en referencia a este ilustre personaje de origen español, que arribó al continente americano en 1519 y en 1556 se convirtió en intendente de Minas de esta población. Fue en 1557 cuando tomó la decisión de traer desde la Península Ibérica la imagen de la Virgen que sería adoptada por los habitantes de la ciudad y ha sido considerada como la más antigua escultura de orden religioso que llegó a la América.

Perafán de Ribera salió con su comitiva desde la Yerbabuena y avanzó con grandes dificultades por terrenos agrestes y peligrosos hasta arribar a una casa del centro de la ciudad, donde depositó provisionalmente la imagen. De ahí pasó dicha imagen al Templo de los Hospitales, donde duró 131 años, hasta que fue trasladada en 1796 a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, donde actualmente se encuentra.

La peregrinación de este año fue el sábado 9 de agosto. Comenzó con un rosario a las 5:00 am y con una Misa a las 6:00 en el templo de Yerbabuena, oficiada por el padre Juan Antonio Carranco Ciénega, vicario de la propia Basílica. Luego comenzó el avance de los peregrinos por entre la densa vegetación y al amparo de una neblina pertinaz. Había llovido la noche anterior y el ambiente era fresco, invitaba a caminar.

Nos unimos a la procesión poco después de las 7 de la mañana, cuando pasaba por el cauce de un río que arrastraba muy poca agua y permitía el paso de la gente sin contratiempos. Los peregrinos avanzaban por una brecha apenas perceptible y

en algunos puntos no se alcanzaba a distinguir el camino, pero quienes conducían la ruta sabían perfectamente por dónde ir. Una persona asumía la conducción de la ruta y parecía llevar el ritmo de la procesión; el sacerdote iba acompañado por un joven que cantaba y rezaba, además de dos hermandades de cargadores y cargadoras que portaban en andas sendas imágenes de bulto de la Virgen de Guanajuato, iban abriendo camino y protegiendo las imágenes.

El avance se hacía lento y se desarrollaba entre cerros cubiertos de verde vegetación, en las laderas del río y hasta en su propio cauce. En la medida que avanzábamos se fue haciendo cada vez más difícil caminar cerca de las imágenes, dada la estrechez y las características propias del camino.

El grupo central se iba deteniendo en estaciones dispuestas a lo largo de la ruta donde hay imágenes de la Virgen. En cada una de ellas se seguía un protocolo similar: una persona leía un fragmento de un pequeño libro que previamente había sido repartido, donde se daban a conocer algunos datos históricos alusivos al camino de la Virgen, se entonaban cantos y continuamente se iba rezando el Rosario bajo la conducción del padre Carranco.

Las estaciones sirven de referencia precisa para marcar la ruta, y todas fueron hechas con la cantera que se produce en esta localidad; tienen la misma forma y tamaño y cada pieza tiene esculpido a cincel un nombre asociado con alguna institución o agrupación.

Los peregrinos tienen entonces la posibilidad de caminar junto a las imágenes, pero llega un momento en que se desprenden del grupo principal y comienzan a crear una larga columna que no pierde de vista el objetivo: venerar y acompañar a la Virgen de Guanajuato en la reproducción de su ruta primigenia.

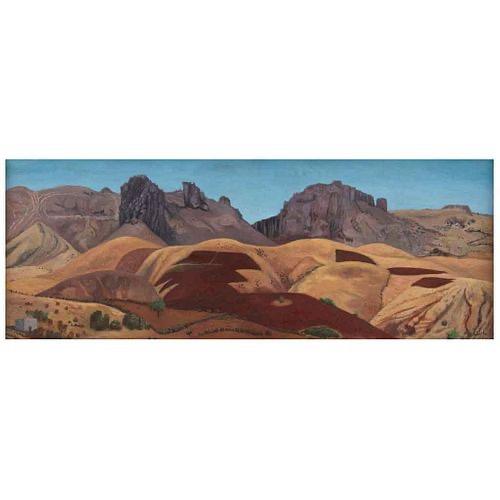

Los sinuosos caminos que recorren los peregrinos, con esas espectaculares imágenes de los cerros contiguos, le dan un prodigioso marco a la procesión, alientan el espíritu para seguir adelante con miras a concluir la ruta, a pesar del cansancio que se va acumulando. Cobra sentido entonces este ejercicio ritual entre senderos difíciles de transitar, estrechos y a veces resbalosos, pero que no parecen representar un riesgo importante para los caminantes. En este ámbito donde la naturaleza se ofrece en toda su magia y esplendor, no puede uno sustraerse a la contemplación del paisaje, con la posibilidad de tomar fotografías cada vez que la ocasión lo amerita. Algunos peregrinos se adentraban más allá de la ruta para descubrir otros sitios y permanecer ahí unos minutos descansando o consumiendo alimentos, pero siempre con la consigna de seguir acompañando la procesión.

En la medida que ascendíamos, se podía observar la columna humana serpentear por entre el agreste paisaje y escuchar a lo lejos el recitar y el canto de los peregrinos. Se podían percibir también los suaves y fragantes sonidos de la

naturaleza, saludar a amigos y conocidos que siguen la ruta año con año y dejar que nos contaran sus historias acerca de la procesión y su participación en ella.

Uno se iba enterando así de que el Camino de la Virgen superó este año, tal vez porque se dio en sábado, el número de peregrinos de los años anteriores. Abundan en esta ruta personas de la tercera edad que parecen estar acostumbradas a trepar por las escarpadas pendientes, pero van también familias enteras, niños ávidos de experiencias, mujeres y hombres con diversas dificultades para caminar, pero deseosos de seguir avanzando hasta el final. En algunas partes del camino, generosos guanajuatenses comparten alimentos y bebidas para ayudar a los peregrinos a sortear las complicaciones de la ruta.

Después de dos horas de camino, una avanzada fue arribando a una ladera del emblemático Cerro de la Bufa hasta desembocar en un espacio que generalmente se usa como estacionamiento para la gente que acude a la clínica del ISSSTE y para los que deciden adentrarse en los cerros circundantes.

Ínsula Barataria

Ahí nuevamente puede uno comer y beber lo que se ofrece de manera gratuita a todo peregrino. Luego arribamos a la entrada de la Clínica, donde esperaban ya algunas bandas de guerra, otros grupos de cargadores y dos imágenes de mayor tamaño de la Virgen de Guanajuato, junto con otras personas que se unían en ese punto a la procesión. Unos minutos esperamos en ese sitio, hasta que apareció la columna que venía entre los cerros, con el padre Toño a la cabeza.

La procesión continuó por el Bulevar Guanajuato, cerrado previamente al tráfico vehicular, y seguían también los cantos y oraciones, pero ahora acompañados por las bandas de guerra. La devoción se expresaba en toda su magnificencia en este paso y había personas que solo contemplaban la escena, otras que tomaban fotografías y nuevamente se encontraba uno con un puesto donde se ofrecía comida, helados y bebidas sin costo alguno.

Al final del bulevar ya la peregrinación era muy numerosa.

El grueso del gentío se dirigió entonces a donde se encuentra un arco de piedra que desemboca en el empinado callejón o cuesta del Tecolote. El grupo se hizo entonces más compacto y despertaba la admiración de los habitantes del sitio.

Desde las azoteas del callejón, algunas personas arrojaban confeti al paso de la procesión y un grupo pequeño de extranjeros aplaudía a los peregrinos, quienes seguían adelante sin interrupción hasta llegar al puente del Campanero, punto final de la cuesta.

De ahí, la columna se enfiló por Cantarranas hacia donde se encuentran La Santa Casa de Loreto, el Templo de San Francisco y el Museo Iconográfico del Quijote, hasta pasar por el imponente Teatro Juárez.

Pocos metros más adelante los peregrinos arribaron a la Plaza de la Paz, donde se encuentra la Basílica Colegiata, recinto que guarda con devoción la imagen principal de la Nuestra Señora de Guanajuato, patrona de la ciudad.

La procesión tuvo su punto culminante con una Misa que fue celebrada por el P. Jesús Ortiz Ayala, rector de la Basílica. Desde el atrio de la Basílicas se podía observar a los jinetes que acompañaban la procesión. El Camino de la Virgen, como se conoce a la ruta, es muy joven aún, pero proyecta su arraigo y su continuidad si tomamos en cuenta el numeroso caudal de personas que se van agregando año con año. Por lo tanto, se puede augurar que estarán participando con entusiasmo en la siguiente ocasión, cuando se cumpla su vigésimo aniversario.

El fervor con el que se venera a esta imagen es a todas luces un relevante signo cultural que distingue a los guanajuatenses.

MiguelFrancisco de Be rro: MaestroCarpintero .

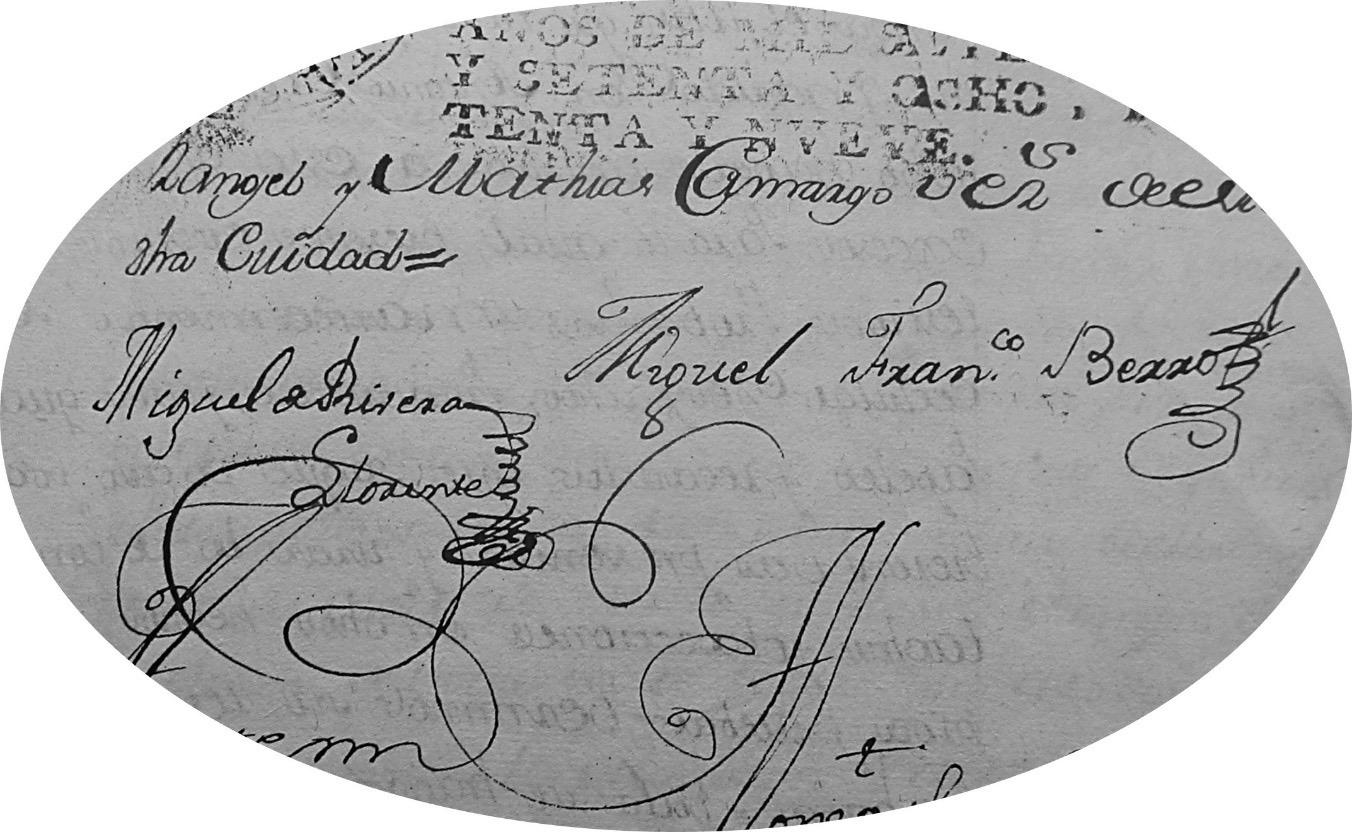

Facsímil de lafrmadeMiguelde Rivera Llorente (parte central a la izquierda) yde MiguelFranciscoBerro (parte centralaladerecha) .

Por José Javier Zárate Rincón

Ínsula Barataria

El uso de madera en elementos estructurales, de ornato o muebles, como parte de las edificaciones de la ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, requirió de mano de obra especializada, siendo uno de estos la del maestro carpintero Miguel Francisco de Berro, de quien, en la presente investigación, se rescatan algunas de sus intervenciones. El 16 de febrero de 1778, el regidor capitular del cabildo Miguel de Rivera Llorente,1 entonces mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial, determinado a construir un encajonado para custodiar los ornamentos con que se celebraba el santo sacrificio de la misa y una mesa para poner los vasos sagrados en una nueva sacristía que había fabricado, se ajustó con el maestro de carpintería de obra blanca, Miguel Francisco de Berro, originario de los reinos de Castilla y residente en esta ciudad, para que de acuerdo a diseño, construyera el mencionado encajonado de madera de caoba macho de la ciudad y puerto de San Cristóbal de la Habana, todos los exteriores de la frente y mesa de él; y por defecto de que no hallare ni pudiera adquirir dicha madera en la ciudad y puerto de la Nueva Veracruz lo formaría de madera gateada del pueblo de Orizaba o de la villa de Córdoba, formando los testeros o guarderas de los cajones de la obra de madera de cedro de dicho puerto de la Habana y los fondos de estos y espaldar de todo el encajonado de tablones de sabino, como también el entarimado del piso que se había de poner delante de dicho encajonado, poniéndole a esta obra todo el herraje nece-

sario de tiraderas y chapas de metal amarillo de todo pulimento, con cuatro chapas y sus llaves.

La construcción de la mesa ovalada con todos sus exteriores debía ser también de caoba macho de la Habana y en su defecto de la mencionada madera gateada del pueblo de Orizaba o villa de Córdoba.

El regidor entregaría por el trabajo la cantidad de $2,200 en reales de contado más 85 tablones de madera de sabino de 2 ½ varas de largo y ½ de ancho, 24 vigas de cedro de 7 varas de largo y 40 trozos de madera de nogal de vara y cuarta de largo y una cuarta en cuatro, los primeros para fondos de dicho encajonado y espaldar que debería ir contra pared; las segundas para formar el esqueleto o armazón de dicho encajonado, y los terceros a pro y beneficio del nominado Berro. 2

El 15 de junio inmediato, Miguel Francisco Berro otorgó poder a Juan Martín de Sarasa, vecino y del comercio de la ciudad y puerto de la Nueva Veracruz, para que en su nombre concurriera con el oficial de escultor, tallador, pintor y dorador, nombrado don Juan y conocido por el Granadino, vecino de aquella localidad y le propusiera venir a trabajar a Guanajuato, ajustando con él, el jornal diario que habría de percibir por su trabajo personal en los días que no fueren feriados y le ocupare a las horas correspondientes por tiempo y espacio de dos años continuos, otorgándose ante cualesquiera escribano público o real, el instrumento de convenio, ajuste y obligación que correspondiera. 3

/Por otro lado, Martín de Septién Montero de la Concha otorgó disposición testamentaria el 19 de diciembre de 1778 en cuya cláusula décima séptima mandó que después de su muerte se construyese y fabricare de nuevo un colateral dorado y de moda, dedicado a la soberana imagen de Nuestra Señora de las Angustias que se veneraba en la iglesia del Señor San Juan Baptista de esta ciudad, colocándola en él, cuyos costos debían sacarse de sus bienes, por ser así su última y final voluntad.

Fallecido aquel señor, su viuda Juana María de Iriarte junto con el regidor juez fiel ejecutor Francisco Antonio de Septién Montero de la Concha y el teniente de infantería Manuel García de Quintana, cumpliendo con el tenor de la referida cláusula convinieron con Miguel de Berro, ante escribano público el 17 de marzo de 1780, para que lo construyese de acuerdo con al diseño que estableció este último, ajustándose por la cantidad de $9,850, además se debían quitar dos escalones de los que tenía el presbiterio, siendo de su cargo todo el costo de maderas correspondiente,

construcción de escultura, todas las pinturas y colores, fabrica de las imágenes y dorado de fino, a excepción del Señor Crucificado de San Juan y Nuestra Señora de las Angustias porque estas solo serían de su cargo su retoque, en el caso de que no se determinara fabricarlas de nuevo (porque siendo así se habían de pagar con separación de los $9,850 en que se habían ajustado dicho colateral con rebaja prudencial del importe del retoque).

Concluido que fuere se había de revisar por dos peritos nombrados cada uno por cada parte, y tercero en caso de discordancia para que expresaran su sentir si dicho colateral estaba o no perfeccionado con arreglo a dicho diseño y del arte y de no estarlo tazarían el demerito que se advirtiera en cualesquiera defectos que se notaren para que su importe lo devolviera dicho Berro.

El trabajo debía entregarse dentro de diez meses corrientes que se cumplirían el 17 de enero de 1781, en aras de garantizar el trabajo Juan Vicente Alamán aceptó fungir como fiador del señor Berro. 4

/1Ingeniero civil, maestro en restauración de sitios y monumentos, doctor en artes.

2 AHUG. Protocolo de Cabildo 1778. Pág.70.

3AHUG. Protocolo de Cabildo 1778. Pág.247.

4 AHUG. Protocolo de Cabildo 1780. Pág. 77.

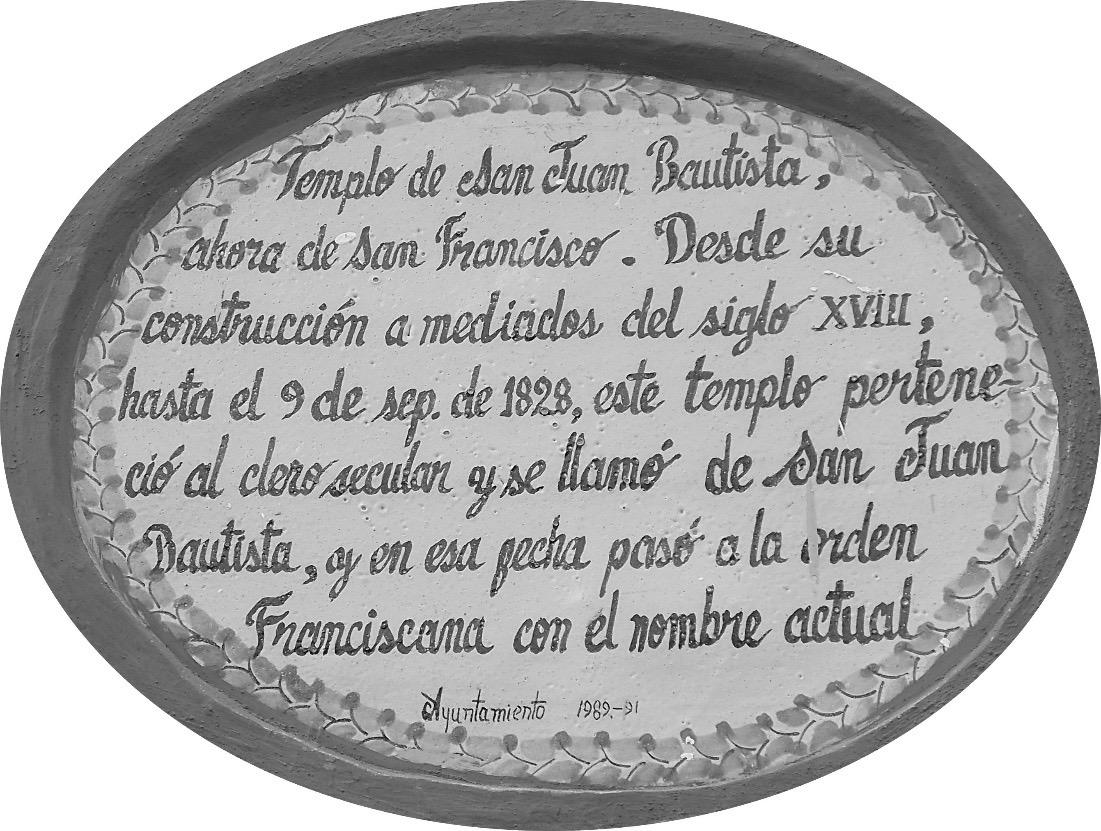

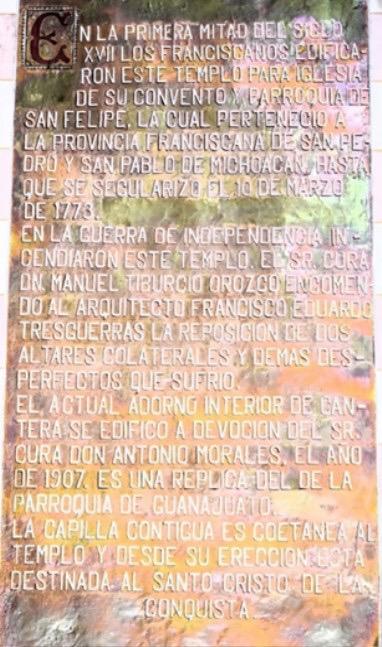

Placaen

la fachada del hoy templo de San Francisco.

Aunado a lo anterior, el 29 de agosto de 1782, Miguel Francisco de Berro a quien se denomina maestro de arquitectura, carpintería y ensamblaje se obligó ante escribano público a pagar al regidor capitular del cabildo Juan Vicente de Alamán, en el término de 3 años que fenecerían otro tal día y mes del año de 1785, la cantidad de $6,865 que recibió en dinero efectivo para el fomento de su carpintería suplemento del colateral que tenía construido en la iglesia ayuda de parroquia de Sr. San Juan Baptista de esta dicha ciudad, compra de un solar y fábrica de casa cita en el barrio que llamaban de Sr. San Roque frente de su iglesia y subida del callejón que nombraban de Arias, más para emplear en

Autorfotografía:JJZR.Fecha:

1 40924.

memorias de efectos así en la ciudad de Nueva Veracruz como en la de México, para el surtimiento de una tienda vinatería que tenía en los bajos de la casa de que era dueña Josefa Gómez de Cedillo y urgencias de los crecidos gastos suscitados por haberle llevado la inundación acaecida la noche del día 27 de julio de 1780, todos sus bienes y el almacén de madera que tenía, hipotecando para seguridad del pago los efectos de dicha tienda vinatería y el importe de ellos el que fuere en el traspaso que estaba haciendo, los de carpintería instrumentos de su oficio con las obras que tenía trabajadas y maderas que existían en su obrador, más el sitio y fábrica de casa mencionados.

SIGLAS:

AHUG: Archivo Histórico Universidad de Guanajuato.

JJZR: José Javier Zárate Rincón. 5 AHUG. Protocolo de Cabildo 1778. Pág.247. 4 AHUG. Protocolo de Cabildo 1780. Pág. 77.

190824 .

Ínsula Barataria

Fachadadela

Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato.Autorfotografía:JJZR Fecha:

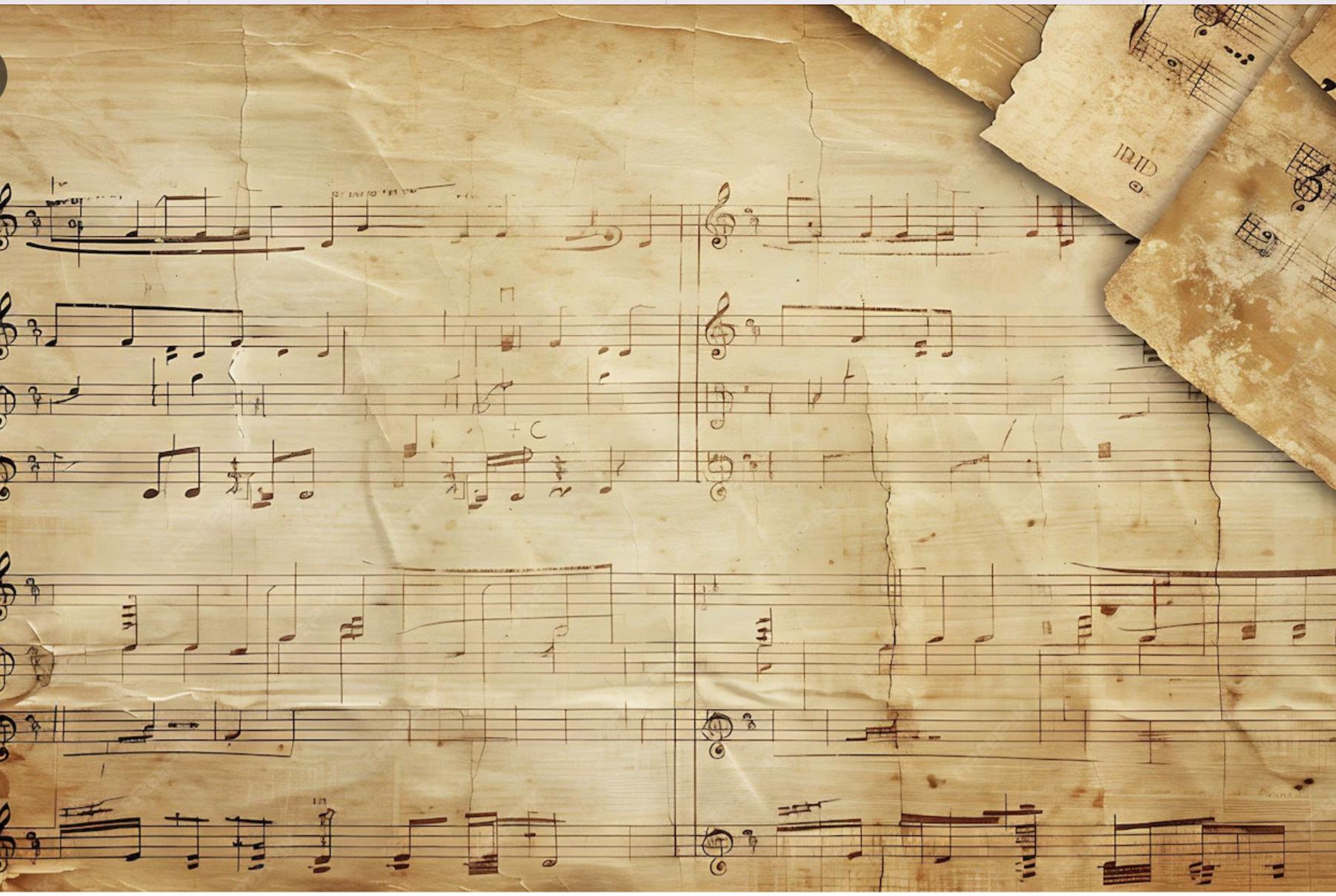

GUANAJUATO,

CAPITAL DEL ÓRGANO TUBULAR ANTIGUO

Edición del Festival

Internacional de Órgano

“Guillermo Pinto Reyes”

Por: Redacción

Del 18 al 31 de agosto de la presente anualidad, tuvo verificativo en Guanajuato la XXVIII edición del Festival Internacional de Órgano "Guillermo Pinto Reyes" convertido en el patrimonio musical más importante de nuestra ciudad, que en esta ocasión tuvo una duración de dos semanas, albergado en nuestros templos coloniales, como el lugar óptimo para combinar la tradición barroca con la interpretación contemporánea.

Con la Dirección Artística del maestro Félix Benjamín Torres Romero, la programación de este festival combina los conciertos en los órganos monumentales históricos, con actividades académicas que profundizan en la comprensión de este patrimonio musical de excepción. Por primera vez en este importante evento, se desarrolló el Workshop "Arte, Diseño y Estética del Órgano Tubular" consistente en un taller dirigido a artistas, estudiantes de arte y público en general, que explora la dimensión visual y arquitectónica de los órganos históricos.

El concierto inaugural se llevó a cabo el lunes 18 de Agosto, en el templo de San Diego de Alcalá, el cual estuvo a cargo del maestro Edward Charles Pepe, reconocido internacionalmente por su repertorio barroco, dando la primicia del nivel académico y artístico que caracteriza a este prestigiado festival.

En uno de los conciertos más significativos impartido por el propio Director Artístico del festival, realizado el 26 de agosto en el templo de San Diego, en el cual se reinaugura el órgano de este importante lugar, el maestro Torres Romero expresó:

"Buenas noches estamos terminando el concierto de reinauguración del órgano tubular histórico del templo de San Diego de Alcalá, es una de las seis joyas instrumentales que tenemos en nuestra Ciudad de Guanajuato, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se trata del órgano más antiguo, más vetusto, de alrededor de 300 años, son varios factores que lo hacen especial entre ellos, es que ha sido muy poco intervenido y por lo tanto estamos ante un sonido de lo más original en cuanto a su constitución, sin embargo es importante darle el mantenimiento debido porque esta misma falta de uso puede encauzarse en deterioro".

¿Significa que contamos con una nueva joya maestro?

"Así es y esto nos coloca a Guanajuato, como una de las ciudades con el mayor número de órganos históricos en México en tan poco espacio territorial, una Capital del Órgano". " "

Ínsula Barataria

Además de esta novedad para la Edición número XXVIII ¿qué otros aspectos podemos dar como relevantes en comparación con otras ediciones Maestro?

"En comparación con otras ediciones tenemos la apertura estética del Festival Internacional de Órgano y además de los conciertos propiamente de órgano, se han promovido conciertos con distintas constituciones como conciertos de órgano con canto, de órgano con coro y de manera particular, también el impulso de la cultura local con agrupaciones corales, también que es el órgano humano los coros y al mismo tiempo el órgano, el coro de tubos que es una analogía inversa que también es muy interesante, y además dos aspectos fundamentales por un lado, que por primera vez se ha realizado una actividad para artistas visuales, los órganos son hermosos en sonido pero también son hermosos en su construcción arquitectónica de las fachadas, el Director de Cultura y Educación ha sido el profesor de este curso, y se han generado algunos retratos y por lo tanto son los primeros retratos de nuestra era de los órganos tubulares, que son una conservación del patrimonio visual.

Otro aspecto muy importante es que el coro de la Universidad de Guanajuato cumple 50 años de su fundación, van a dar el concierto de clausura en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María templo de Belén que también se encuentra en Año Jubilar por los 50 años de la erección como Parroquia y además lo replicarán el día 21 de noviembre"

¿Esta es una fecha adicional al concierto y también es una novedad de esta edición maestro?

"Así es, es una fecha conmemorativa, el festival concluirá el 31 de Agosto, sin embargo es una coincidencia histórica tanto en el aniversario del coro como de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, de la misma manera el curso de órgano de la maestra Zeltzin Pérez Enríquez organista mexicana especializada en Suiza en órgano, organista titular en la Ciudad de Meyrin en Ginebra quién ha estado dando un curso de interpretación para jóvenes organistas que se están formando, muchos de ellos fueron mis asistentes hoy en esta registración".

Muchísimas felicidades Maestro es usted un orgullo para la Ciudad de Guanajuato. El maestro Félix Benjamín Torres Romero se ha convertido en un referente musical muy importante en nuestra ciudad, cuya generosidad y sencillez lo ha llevado a ganarse el respeto y reconocimiento de la gente. En este festival se yergue como el director artístico de un evento de talla internacional, dirige a los coros de la Universidad de Guanajuato y en un ejercicio de empatía popular, el pasado 31 de Julio amenizó la Misa en honor a San Ignacio de Loyola, en la covacha del cerro de La Bufa.

Juan Carlos Urdapilleta Muñoz:

Un profesional facilitador de partituras.

Por Luis Flores Villagómez

El maestro Urdapilleta ha sido el bibliotecario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato por más de tres décadas. En este periodo ha sorteado una serie de obstáculos para, desde su trinchera logística, coadyuvar en la eficiencia musical de los programas de la Sinfónica. Nació en San Luis Potosí, pero, en sus propias palabras, “prácticamente nada más fue como un accidente, porque mi padre es de la Ciudad de México, mi madre es de San Julián, Jalisco. Entonces, se conocieron en Lagos de Moreno, se casaron y fueron a vivir, por cuestiones de trabajo de mi padre, a San Luis Potosí. Seguimos como dos años, ahí nací, pero, después de un año, nos vinimos a Guanajuato y aquí he transcurrido”.

Como ocurre en muchos casos en que el destino marca la pauta a seguir, llegó como bibliotecario por invitación de un amigo al que primeramente le habían ofrecido el empleo, pero que, por diversos motivos, no podía aceptarlo. Sin embargo, sus primera intención fue ser músico: estudió por un tiempo el violín y, a la postre, la flauta transversa, conocimientos que permearon para que la labor de bibliotecario musical no le fuera del todo desconocida. El servicio que ofrece incluye, entre otras actividades, la de proveer a los músicos atrilistas, directores y solistas las partituras, así como la catalogación, conservación y revisión de ediciones y la renta o compra de partituras, entre otras funciones administrativas.

Semestralmente se cuenta con una planeación previa en la que se acuerda la programación musical a presentarse, labor realizada por el director titular y que recibe el visto bueno de la Rectoría general de la Universidad. En ella se deter-

mina qué música ha de interpretarse en cada programa; los solistas y directores invitados, si hay montajes especiales: óperas, música coral, teatro musical; la participación en el Festival Internacional Cervantino, entre otros elementos. Una vez autorizada la planeación, el maestro Urdapilleta entra en acción y realiza una estrecha coordinación con los directores o solistas invitados para acordar la edición de la música a interpretarse, lo que incluye indgar si esta es libre de derechos o requiere del pagos de estos, para que exista una perfecta armonía entre las particellas1 que tienen los músicos y la partitura2 del director, puesto que, en muchos casos, puede haber discrepancias que crearían un caos en el ensayo.

En cuanto a la metodología, el maestro Urdapilleta Muñoz menciona: “el plan es entregarlo cada vez más anticipadamente. El jueves le entrego a los alientos y el viernes a las cuerdas.

Barataria

Hay obras que se necesitan con más anticipación”. Esto es que, en la semana en que se realiza el ensayo de manera normal, los atrilistas3 encuentran la música del programa siguiente, para su estudio del fin de semana, y, en muchas ocasiones, por la exigencia musical, se la solicitan con anterioridad.

El maestro Juan Carlos pertenece a la MOLA4, asociación de bibliotecarios global, sobre la que refiere: “ahí el compromiso no hay nada por escrito, no hay un convenio, ni una firma ni nada, es todo de buena voluntad.

Es decir, yo entré al grupo porque, bueno, necesito aumentar mis fuentes de proveeduría para partes o de información”. La oficina del maestro Urdapilleta se encuentra en el Mesón de San Antonio, unidad de la Universidad de Guanajuato en donde se encuentra la Dirección de Extensión Cultural. Pero la magia ocurre en el Teatro Principal. Tras bambalinas se encuentran los espacios acondicionados para la conservación de las partituras, cuidado, catalogación y resguardo. Allí el maestro Juan Carlos realiza su importante labor con un

gran nivel de profesionalismo, aunque, como él mismo señala: “yo jamás en mi vida imaginé o pensé ser bibliotecario en una orquesta sinfónica... mi intención al entrar a la música era ser violinista”.

1 Hoja musical individual para los músicos de un ensamble orquestal.

2 Hoja musical que concentra todas las particellas de los miembros de la orquesta.

3 Nombre que reciben los músicos de orquestas, bandas o grupos de cámara orquestales. 4 Major Orchestra Librarians Association.

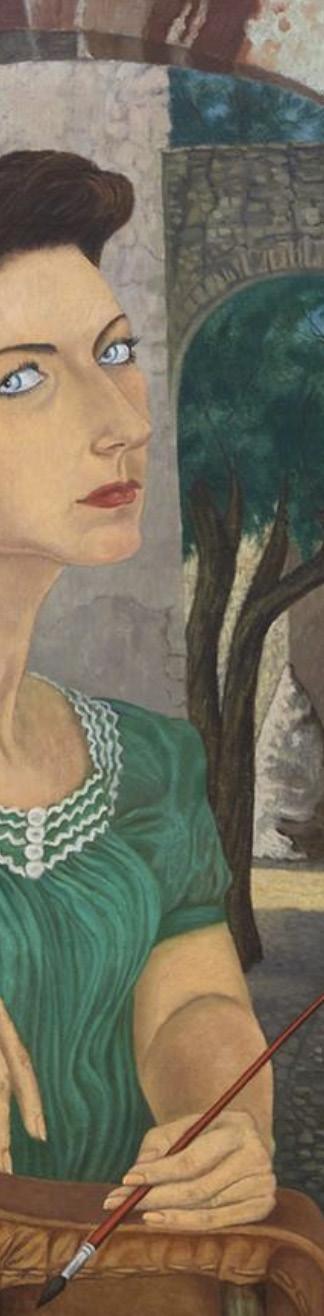

Olga Costa

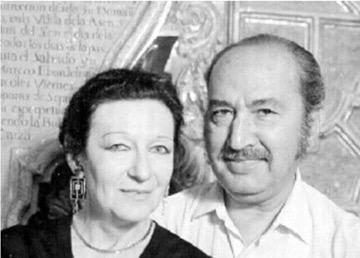

Por Alfonso García García

Olga Costa, alemana nacionalizada mexicana, fue una notable pintora, coleccionista de arte e impulsora de grandes actividades culturales. Se casó con el ilustre guanajuatense José Chávez Morado y en 1966 se estableció en la ciudad de Guanajuato, participó activamente en la fundación de los Museos Regional de la Alhóndiga de Granaditas, el del Pueblo de Guanajuato y el Museo Olga Costa y José Chávez Morado, museos para los cuales donó gran parte de sus pinturas y colecciones de arte colonial, moderno y popular. Adoptó a la ciudad de Guanajuato como su residencia, aquí vivió muchos años y sus restos descansan en esta ciudad. Olga Kostakowsky Fabrikant, mejor conocida en el medio artístico como Olga Costa, nació en Leipzig, Alemania el 28 de agosto de 1913. Sus padres, Jacobo Kostakowsky y Ana Fabricant eran originarios de Odesa en Ucrania, su padre era violinista y director de orquesta y, ante la persecución de judíos impulsada por el zarismo en 1909 emigraron a Leipzig, Alemania, famosa por su alta tradicional musical, 12 años vivieron en esa ciudad y ahí nacieron Olga y también su hermana Lya.

La infancia de Olga y su hermana ocurrió entre los combates de la Primera Guerra Mundial y las revueltas sociales rusas que culminaron en la Revolución de 1917. A pesar de esos peligrosos sucesos Olga y su familia disfrutaban de las reuniones que organizaban semanalmente sus padres, los Kostakowsky Fabricant y, en las que participaban músicos, pintores y

escritores, por lo que Olga no estuvo ajena a la vida cultural de esa época, misma en la cual ya estaba establecida la famosa escuela de arte y diseño Bauhaus, por lo que ella tenía una gran idea del movimiento cultural alemán.

Por la participación y orientación política de su padre, Jacobo Kostakowsky, estuvo detenido y cuando le indultaron en 1925, su familia de origen judio por seguridad y buscar una vida tranquila emigró a México. Llegaron al Puerto de Veracruz en el barco Espagne, el 7 de septiembre de 1925 y, poco despues se establecieron en la Ciudad de México, en donde ella cambio su nombre por el de Olga Costa.

En la Ciudad de México Olga asistió al Colegio Alemán hasta tercero de secundaria y, aunque realizó estudios de canto y música en la Escuela Nacional Preparatoria, no continuó con ellos pues al ver el mural la Creación de Diego Rivera en el Anfiteatro Bolívar de esa Preparatoria, tomó la decisión de estudiar pintura.

Su maestra de música la presento al pintor Rufino Tamayo, quien le sugirió inscribirse en una de las Escuelas de Pintura al Aire Libre que estaban siendo estable-

cidas, pero cuando Olga tenía 20 años, decidió ingresar al taller de grabado y litografía dirigido por Emilio Amero en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos en 1933, ahí también tuvo como maestro al pintor guatemalteco Carlos Mérida y, conoció a María Izquierdo, a Frida Kahlo, a Diego Rivera y, a José Chávez Morado con quien comenzó una relación amorosa. Fuente: Secretaría de Cultura, Gobierno de México, y «Olga Costa, un espíritu sensible», de Lorena Zamora Betancourt, Conaculta, 1996 Para ayudar económicamente a su familia dejo sus estudios de pintura para ponerse a trabajar. Pero esa corta estancia en la Academia cambio su vida ya que no se distanció de su compañero José Chávez Morado, con quien se casó en 1935. En su vida conyugal encontró el ambiente propicio para desarrollar en forma autodidacta su carrera artística.

Así lo relataba ella, años después: “Al ver pintar a José y a sus amigos empezó mi aprendizaje. Un mediodía les pedí colores y de pronto me encontré pintando. Pintábamos por puro gusto, sin pretensión alguna. Para mí todo empezó como un juego”. (entrevista con Javier Aranda Luna, 1989).

Otros datos biográficos

Ya casados, Olga y José se trasladaron a la ciudad de Xalapa, Veracruz en 1936, debido a que a Chávez Morado se le encomendó la realización de un mural en la Escuela Normal de Xalapa junto con los pintores Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez. Ahí estuvieron un poco más de un año y entonces ella reinició su actividad artística y su proceso de autoformación como pintora.

Para 1940, Olga y José vivieron una temporada en La Rinconada, San Miguel de Allende, ya que José Chávez Morado fue contratado como profesor de arte en una escuela para extranjeros. Su contrató duró solamente un año, así que para 1941 volvieron a la Ciudad de México y

vivieron en Coyoacán. Formaron parte del colectivo fundador de la Galería Espiral, junto con Angelina Beloff, Feliciano Peña y Francisco Zúñiga y, de la cual, Olga Costa fue nombrada directora. En 1943, participó como cofundadora de la Sociedad de Arte Moderno dirigida por Susana y Fernando Gamboa.

En 1945, Inés Amor, directora de la Galería de Arte Mexicano, la invitó a presentar su primera exposición individual.

En 1948, se integró a la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas; que derivó, el año siguiente, en la fundación del Salón de la Plástica Mexicana.

Ínsula Barataria

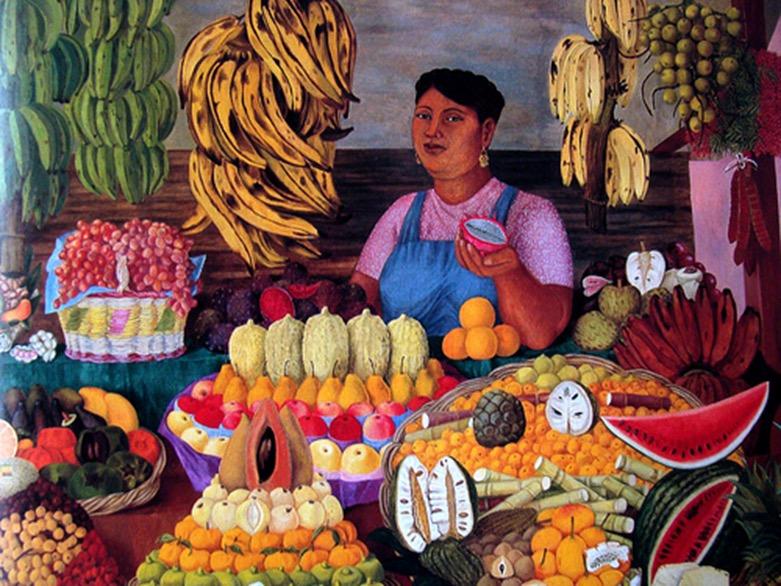

En 1951, le encomendaron que pintara para el Instituto Nacional de Bellas Artes el óleo de gran formato La vendedora de frutas, que actualmente está en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

En 1955 estuvo por poco tiempo en la ciudad de Guanajuato y, entonces incremento la temática de su obra pintando los paisajes de su maravilloso entorno geográfico.

En 1966, se estableció definitivamente en la ciudad de Guanajuato donde participó con su esposo, José Chávez Morado en la organización del Museo de la Alhóndiga de Granaditas y al cual le donó su colección de arte prehispánico.

Juntos en 1979 fundaron el Museo del Pueblo de Guanajuato, al cual donaron su colección de pintura de los siglos XVIII, XIX y XX, por lo que recibieron la condecoración El Pípila de Plata.

También fundaron el museo Olga Costa y José Chávez Morado en una de sus propiedades, en el barrio de Pastita de la ciudad de Guanajuato. Museo al que le donaron una colección de más de 839 obras de arte, muebles y objetos de arte popular mexicano.

El Festival Internacional Cervantino, en 1989, rindió homenaje a Olga Costa presentando una exposición retrospectiva de su obra, que abarcó de 1935-1989. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Bellas Artes. La obra de Olga Costa se destaca por el uso del color y la integración de plantas, frutas y flores. Raquel Tibol define su expresión artística expresando:

“OlgaCostanuncafuedogmáticaenloestéticonienloartístico.Detestabacualquierreglaoteoríaquediscriminara tendencias y valores en el arte. […]. Los frutos tropicales fueron el vehículo con el que transitó del arte ingenuo al naturalismo, al esquematismo geométrico y al neofauvismo.Persiguiendounrefinamientocromáticocadavezmayor,mássugerente,másinventivo”

Ínsula Barataria

Su obra pictórica es numerosa y forma parte de las colecciones del Banco Nacional de México, la del museo de Andrés Blaisten y la del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

El 28 de junio de 1993, Olga Costa falleció a los 79 años en el Centro Médico Minero de Especialidades de la Ciudad de Guanajuato. Sus restos descansan en el Museo Olga Costa-José Chávez Morado en Guanajuato.

Ínsula Barataria

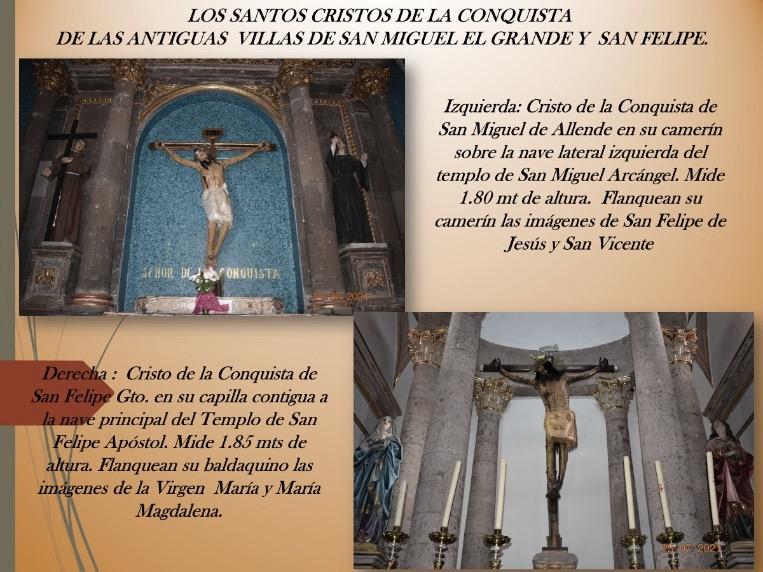

El Santo Crito de la Conquista

Por Salvador Ortiz Ávila

VULNERATUS EST PROPTER INIQUITATES NOSTRAS”

EL FUE SACRIFICADO POR NUESTRAS INIQUIDADES

Isaías C53

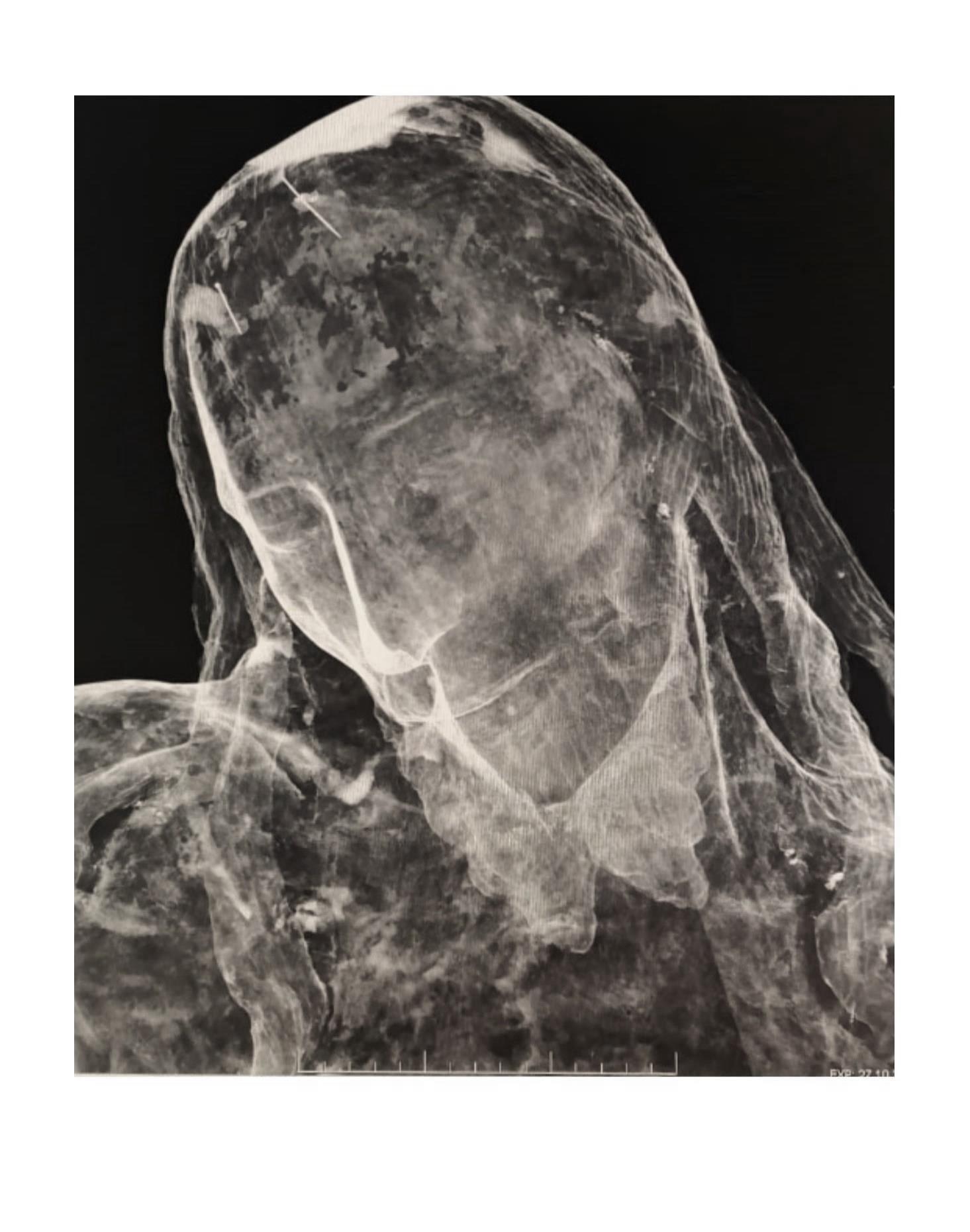

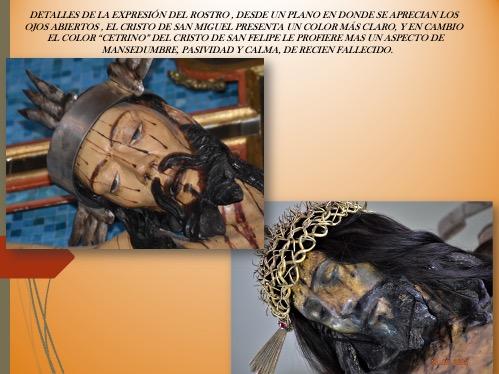

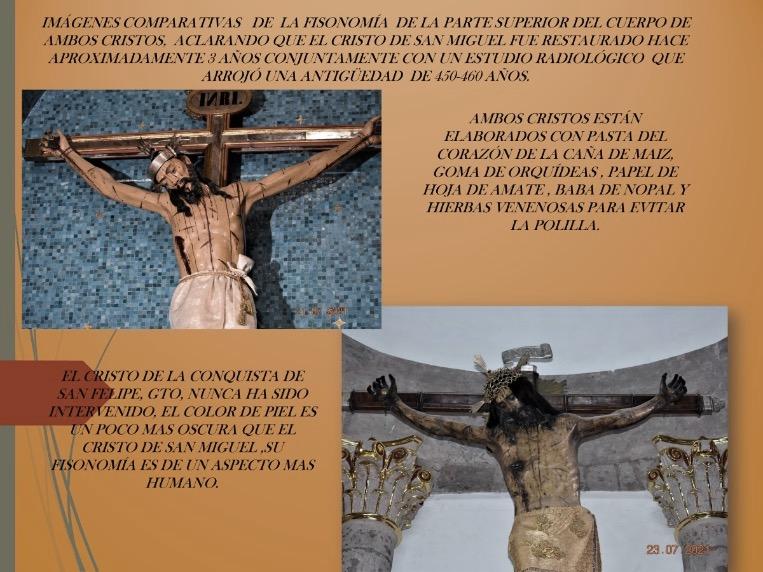

Radiografía en rayos X del cráneo de la escultura de pasta de caña del Cristo de La Conquista de San Felipe, Gto. para detectar posibles daños por invasión de insectos xilófagos, según estudio realizado el 14 de octubre del año 2023.

EL SÍMBOLO MÁS REPRESENTATIVO DE LA EVANGELIZACIÓN DE LA ANTIGUA REGIÓN

CHICHIMECA DEL TUNAL GRANDE EN DONDE SE ASENTABA LA VILLA DE SAN FELIPE.

La Sagrada imagen del Cristo de La Conquista que se venera en San Felipe, Gto. tiene una antigüedad de 455 años, siendo la reliquia más antigua de la parroquia, y durante su peregrinar hacia estas tierras Chichimecas, fue testigo del sacrificio de los frailes franciscanos que la transportaban de Pátzcuaro Michoacán rumbo a la antigua Villa de San Felipe. A pesar de su aparente fragilidad, ha desafiado el tiempo y las eventualidades, permaneciendo casi intacta hasta el día de hoy, habiendo resistido ataques de diferentes grupos rebeldes y de bandoleros, incluyendo un in-

cendio del templo hacia la segunda década del siglo XIX durante la Guerra de Independencia.

Su semblante apacible y su expresión de padre amoroso ha sido el consuelo de miles de peregrinos que acuden a él en busca de consuelo y perdón; a sus pies sin lugar a duda, oró el Cura

Don Miguel Hidalgo y Costilla implorando el auxilio divino ante las amenazas que tuvo que enfrentar en el ejercicio de su apostolado a lo largo de diez años como párroco en el templo de San Felipe Apóstol durante el período de 1793 a 1803.

Fue testigo mudo de la masacre conocida como El Zafarrancho, acontecida en el atrio y hacia el interior del templo aquel domingo de la pasión del año de 1936, cuando fueron acribillados inmisericordemente por motivos políticos e ideológicos más de una veintena de fieles que acudieron a la misa dominical aquel día. Que Dios nos siga protegiendo al venerar esta bella imagen de su hijo en agonía, que el pueblo de Dios encuentre en ella el consuelo, la gracia y las bendiciones para su alma.

Ing. J. Salvador Ortiz Ávila Integrante del Consejo de Historia A.C. de San Felipe, Gto.

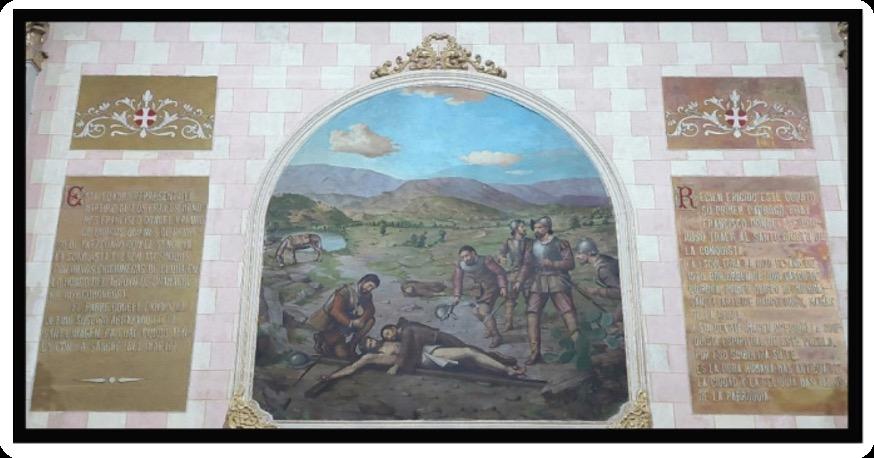

Representación del martirio de Fray Francisco Doncel y Fray Pedro de Burgos, muy cerca del arroyo de Chamacuero, hoy Comonfort cuando trasladaban la sagrada imagen del Cristo de La Conquista de Pátzcuaro Michoacán, hacia la Villa de San Felipe en el año de 1570.

Ubicación: Costado derecho de la nave principal del Templo de San Felipe Apóstol Técnica: Óleo sobre lienzo, del autor Antonio Segoviano década de 1940.

Referencia: según clasificación de la L.D.G. Ma. Del Rosario Morelos Martínez, especialista en Historia del Arte Mexicano. H. Ayuntamiento 2012-2015 San Felipe, Gto.

El Origen de la Devoluci o n al Se n or de la Conquista de San Felipe Guanajuat

Para ubicarnos en contexto y entender mejor el origen de la devoción al Santo Cristo de la Conquista, es importante conocer el evento del sacrificio de los frailes franciscanos que transportaban la imagen del Santo Cristo de la Conquista, y para ello es necesario remontarnos en el tiempo hacia el año de 1542 , a la Villa de Los Ojos Zarcos, llamada así por los primeros españoles llegados a tierras Chichimecas, porque en este sitio existían infinidad de manantiales de aguas azules y cristalinas que dieron origen a una pequeña congregación humana mezcla de nativos de la región, Españoles, Tlaxcaltecas, Tarascos, etc.

Hacía pocos años que se habían descubierto las primeras minas

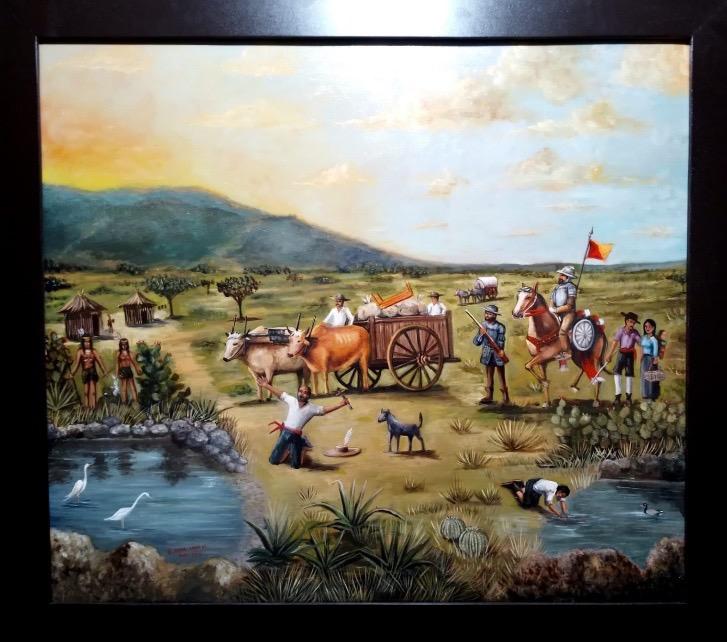

de plata en la región de Comanja de Corona, muy cerca de León entre los límites de lo que ahora son los estados de Guanajuato y Jalisco, incrementándose la incursión de las primeras avanzadas de los españoles hacia la región más septentrional de la Nueva España, y solo cuatro años después, en 1546 se descubren los primeros yacimientos minerales de plata en Zacatecas por el capitán Don Juan de Tolosa. Se aperturan caminos por las antiguas veredas prehispánicas utilizadas por los Tamemes, hace su aparición un personaje originario de La Gudiña, España quien hará historia en esta aventura, dedicado al comercio, a la ganadería y al transporte de materiales, me refiero a Sebastián de Aparicio, llegado a tierras de la Nueva Espa-

ña en el año de 1533, a quien se le otorga un permiso para la apertura de caminos y la introducción de carretas de madera tiradas por bueyes, trazando la primera ruta entre la Cd. de México y el Real de minas de Nuestra Sra. de los Remedios en Zacatecas, incrementándose así las actividades de colonización, explotación de minas y evangelización de la región. Fue el 21 de enero del año de 1562 cuando se funda la Villa de San Felipe, hoy San Felipe, Gto. por orden del segundo Virrey de la Nueva España Don Luis de Velasco, siendo el comisionado para dar cumplimiento a la Cédula Real de Fundación, Don Francisco de Velasco, Caballero y Comendador de la Orden de Santiago, capitán General de toda la Nueva España y hermano del virrey. (1)

“Surgió la ciudad a la hora del crepúsculo de un día de agosto del año del Señor de 1548, al término de la jornada diaria Sebastián de Aparicio, Pedro y Gonzalo Carrasco, cuando exploraban la ruta de Querétaro a Zacatecas de la joven América. Desuncieron sus bueyes a la orilla de unos manantiales de agua de color azul, cerca de un aduar de indios Chichimecas,pazybienhermanosindiosdijoelseráficoSebastián conlamágicavozconquedomabaalostorosbravos.”Jesús T Aguirre 1957. (2)

Éste idílico lugar era sin duda el manantial de Aranjuez que surtió de agua a la población durante cuatro siglos y medio y que dio lugar al nombre de “La Villa de Los Ojos Zarcos”. Pintura de óleo sobre lienzo del artista San Filipense Francisco Javier Chúa Moreno donada al Consejo de Historia en enero 2023.

La antigua Villa de Los Ojos Zarcos cobra gran importancia en virtud de que se ubicaba sobre la ruta que corre desde la ciudad de México hacia Zacatecas, convirtiéndose en un sitio obligado de descanso y resguardo de las caravanas que transitaban con personal, insumos y herramientas para la explotación de las minas, y de regreso llegaban a este lugar las carretas con mineral de Plata provenientes de Zacatecas rumbo a la Ciudad de México.

Las antiguas veredas se han convertido ahora en el Camino Real de La Plata, o Camino Real de Tierra Adentro, una ruta con más de 2,600 km de longitud desde el barrio de Santo Domingo en la Ciudad de México hasta Santa Fe en Nuevo México, lo que da un impulso muy importante a las actividades de acarreo y abre nuevas necesidades para los servicios de alojamiento, reaprovisionamiento de insumos, reemplazo de bestias de tiro y reparación de carretas a todo lo largo del camino. La Villa de San Felipe se convierte entonces en

el centro de comercio y de servicios más importante de toda la región, abarcando el territorio de la antigua Estancia del Vaquero, hoy Ocampo Gto. , la congregación de Dolores Hgo. La hacienda del Biscocho hoy San Diego de la Unión y Villa de Reyes.

Las tribus de los nativos semi nómadas que habitaban la región ven en la incursión de los españoles a un enemigo que sin mediar palabra invaden y amenazan su territorio, son despojados de sus riquezas naturales y desplazados de sus áreas de caza, lo que ocasiona una reacción violenta y salvaje de los indios Chichimecas para defender sus tierras, un conflicto bélico que inicia hacia el año de 1550 y termina hasta el año de 1600, ampliamente conocido como “La Guerra Chichimeca” que abarcó los estados de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. (3 )

Apenas 8 años después de su fundación en el año de 1570, la villa de San Felipe, se amuralla y es declarada como Presidio por

el Virrey de la Nueva España Don Martín Enrique de Almanza, lo que le confiere la categoría de cuartel general para el alojamiento de los regimientos encargados de resguardar la integridad de las caravanas, logrando finalmente la pacificación de esta región de El Tunal Grande muchos años más tarde cuando se firman los primeros acuerdos de paz en el sitio conocido como El Portezuelo localizado 15 km al poniente de la villa de San Felipe.

El intento de sometimiento de los nativos por medio de la fuerza de las armas y la violencia por parte de los españoles recién llegados a este territorio fue un fracaso, y cobró muchas vidas, por lo que se elaboraron nuevas estrategias en donde participaron los frailes franciscanos y Sebastián de Aparicio, quien pacta con los nativos para ejercer su oficio de carretonero, iniciando así un proceso de evangelización estableciendo relaciones de mejor trato y apoyo hacia los nativos, logrando avances más significativos que los obtenidos por medio de las armas.

Barataria

La Historia

Fue en el año de 1570, en plena guerra “Chichimeca” cuando se manda elaborar la imagen de un cristo crucificado a Pátzcuaro Michoacán, que represente un símbolo de paz, de conversión y de unidad entre los nativos de la región y los evangelizadores, iniciando así con la maravillosa historia que todos conocemos como la devoción de “El Sr. de La Conquista”. Esta escultura que se venera en el templo de San Felipe Apóstol de San Felipe, Gto. es un cristo crucificado del tamaño natural de una persona, que representa la Conquista Espiritual de la antigua Villa de San Felipe hoy San Felipe, Gto.

Una joya de gran valor artístico y religioso del arte sacro de la Nueva España, elaborada en pasta de caña de maíz por el artífice bar-

celonés Matías de la Cerda por orden de Don Vasco de Quiroga, primer Obispo de Michoacán. La devoción al santo Cristo de la Conquista cumplió el día 6 de agosto del año 2025, 455 años de antigüedad.

De acuerdo con los relatos de la época, los frailes franciscanos Francisco Doncel y Pedro de Burgos, fueron los encargados de trasladar la escultura de la santa imagen de la ciudad de Pátzcuaro donde fue elaborada, hacia la antigua Villa de San Felipe, habiendo sido atacados en el trayecto por indios Chichimecas en un paraje del Camino Real de la Plata cercano a la antigua Villa de San Miguel, conocido como el puerto de Calderón, muy cerca del Arroyo de Chamacuero, hoy la ciudad de Comonfort, habien-

do perdido la vida ambos frailes y la escolta de soldados que custodiaban la caravana, salvo uno que aún herido corrió “a uña de caballo” como lo relatan las crónicas, a pedir ayuda a la cercana Villa de San Miguel, habiendo sido rescatada la santa imagen con algunos daños menores.

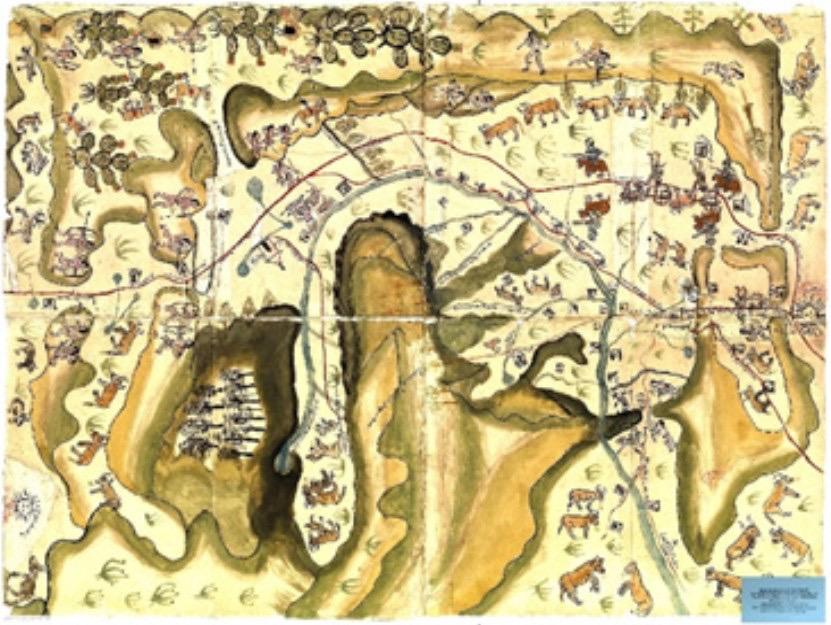

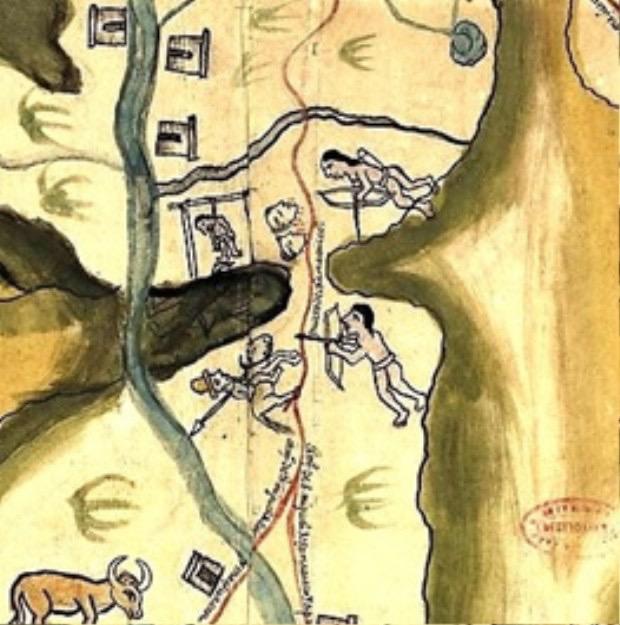

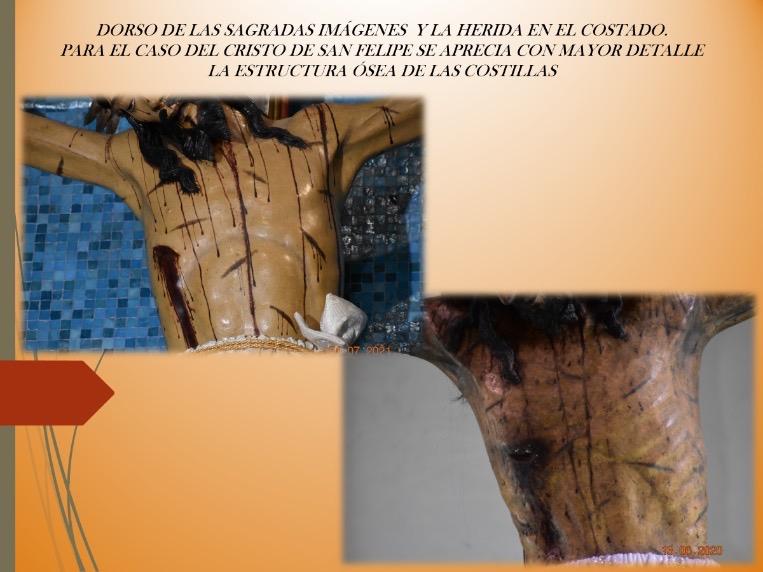

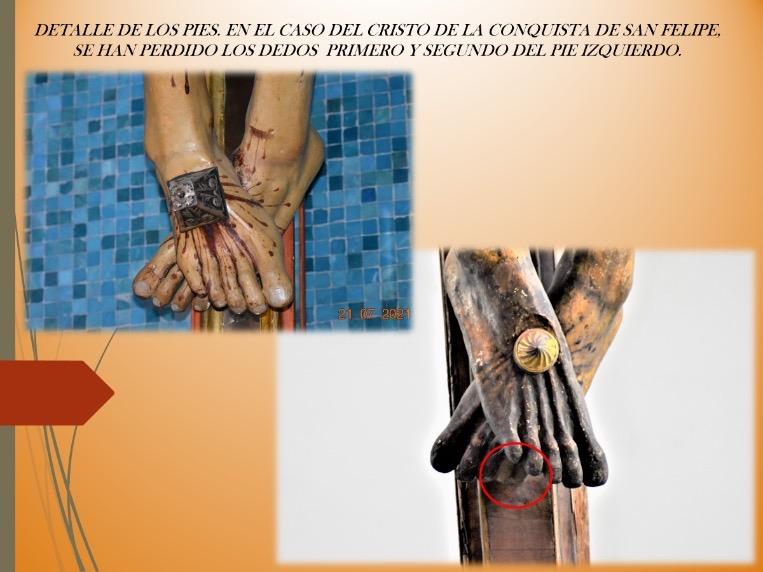

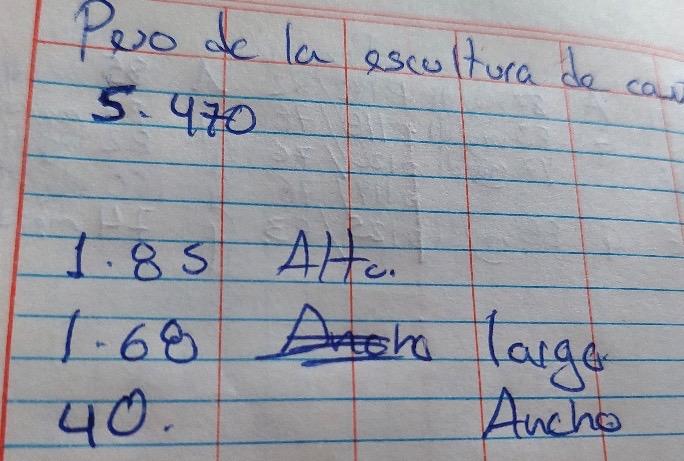

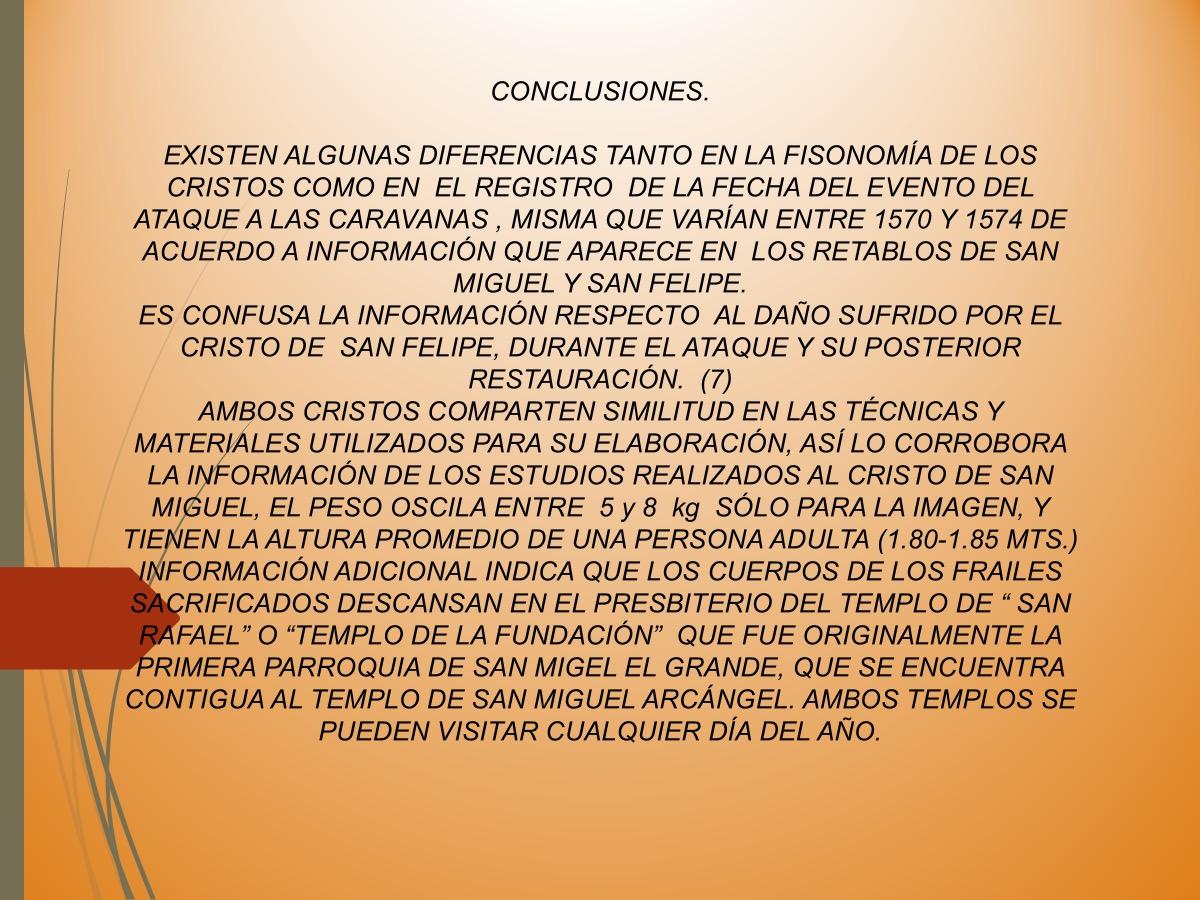

El sacrificio de los mártires sirvió como símbolo de conversión de los nativos del lugar a la nueva religión católica. Este evento quedó plasmado simbólicamente en el plano más antiguo del Camino Real de Tierra Adentro de la antigua villa de San Miguel y Chamacuero del año de 1580, en donde se aprecia la decapitación de los frailes en el sitio referido, como se puede ver en la siguiente imagen. (4)