z Miguel Schiariti z Ionización gamma z Resistencia antimicrobianos z Vacuna gripe aviar z z Bienest.Ar z Vida últil carne al vacío z Chorizo z

0325-3414

z Miguel Schiariti z Ionización gamma z Resistencia antimicrobianos z Vacuna gripe aviar z z Bienest.Ar z Vida últil carne al vacío z Chorizo z

0325-3414

TECNOALIMENTARIA

8

Invitación al XIX Congreso CYTAL® 2025

Carta del Presidente de la AATA

4

El Presidente de CICCRA habla sobre la competitividad de la carne argentina

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina nació en 1996 con el objetivo de representar, defender, promover, estimular, prestigiar y propender al progreso y al crecimiento de la industria de la carne de nuestro país. Su perfil de socios corresponde en su mayoría al sector industrial PYME, orientado hacia el consumo interno y a la exportación. Su presidente es el Ing. Miguel Schiariti, un defensor del sector agroindustrial de la carne y una voz que se alzó incluso en los momentos más difíciles de intervención estatal.

12

10

Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C TECNOLOGÍA

Busch Vacuum Solutions

La magnitud de la epizootia en curso requiere acciones que van más allá de las medidas tradicionales de control Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA-OIE) PANDEMIA

Gripe aviar: la vacunación emerge como una herramienta complementaria

16

Ionización Gamma. Una herramienta clave para la industria y el comercio internacional

Esta tecnología aporta valor en cada etapa del ciclo productivo y garantiza el cumplimiento de las normativas para el comercio global

Martín Perilli - Gerente Comercial de Ionics S.A.

Impactos sanitarios y económicos de la resistencia a los antimicrobianos en humanos y animales productores de alimentos

Organización Mundial de Salud Animal (OMSA)

26

Riesgos e incertidumbres en el mercado mundial de carnes

OCDE y FAO analizaron las previsiones para los próximos diez años

Se presentó el Manual de Bienestar Animal en Plantas de Faena Fue elaborado por el Consorcio ABC junto a un equipo multidisciplinario de especialistas

Identificación animal y su relación con la tipificación de la carne

La Resolución SENASA 530/2025 actualizó las características técnicas y sanitarias para implementar dispositivos electrónicos.

Bienest.AR: herramienta estratégica para la evaluación de bienestar animal en la producción intensiva de carne bovina

Leandro Langman; Trinidad Soteras; Ingrid Bain; Débora Racciatti

El chorizo, proceso de producción y propiedades

Mauricio Osorio-Londoño; Juan Sebastián Ramírez-Navas

Estabilidad y vida útil de la matriz cárnica. Principios y aplicaciones. Ricardo Rodríguez; Estela Martínez Espinosa; Marcela A. Álvarez.

PRESIDENTE Néstor E. Galibert

DIRECTORA GENERAL: Prof. Ana María Galibert

DIRECCIÓN EDITORIAL: M.V. Néstor Galibert (h)

RELAC. INTERNAC.: M. Cristina Galibert

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADM. Av. Honorio Pueyrredón 550 - Piso 1 (1405) CABA - ARGENTINA Tel.: 54-11-6009-3067 info@publitec.com.ar http://www.publitec.com.ar

C.U.I.T. N° 30-51955403-4

ESTA REVISTA ES PROPIEDAD DE PUBLITEC S.A.E.C.Y.M.

PROPIEDAD INTELECTUAL: 82789703

IMPRESIÓN

BUSCHI EXPRESS

Uruguay 235 - Villa Martelli Buenos Aires - Argentina (+54 11) 4709-7452 www.buschiexpress.com.ar

El Presidente de CICCRA habla sobre la competitividad de la carne argentina

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina nació en 1996 con el objetivo de representar, defender, promover, estimular, prestigiar y propender al progreso y al crecimiento de la industria de la carne de nuestro país. Su perfil de socios corresponde en su mayoría al sector industrial PYME, orientado hacia el consumo interno y a la exportación. Desde 1999 difunde en forma ininterrumpida su clásico Informe Económico mensual, que se ha constituido en un innegable referente para el sector y la prensa especializada. Su presidente es el Ing. Miguel Schiariti, un defensor del sector agroindustrial de la carne y una voz que se alzó incluso en los momentos más difíciles de intervención estatal. Fue también Vicepresidente del IPCVA y uno de los responsables de generar la promoción que consiguió abrir el mercado chino para la carne argentina. “Para crecer en la producción, el aumento de la cantidad de cabezas debe venir acompañado del crecimiento del peso de faena”, afirma.

¿Quiénes constituyen CICCRA?

La CICCRA está integrada por alrededor de 20 miembros que son empresas de la industria frigorífica. Es un número que varía en función de las situaciones del contexto, como la caída de la producción en el año 2023 provocada por una sequía muy fuerte que impactó en nuestros productores. En ese momento se faenaron muchas madres y animales jóvenes, lo que produjo una caída grande de la producción y esto debilita los lazos y la participación en las asociaciones. Todos nuestros asociados son empresas medianas y nuestra entidad atiende tanto al mercado interno como a la exportación.

¿Cuál es el desafío de la industria cárnica?

Yo lo analizo desde el punto de vista de la competitividad. La Argentina ha perdido competitividad en los últimos años. En años pasados ha tenido una liquidación de vientres muy grande, producto de una errónea política llevada adelante por el que fuera secretario de agricultura Guillermo Moreno en los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y en el primero de Cristina Fernández, que obligó a que se liquidara el 20% del rodeo argentino. Hasta ahora hemos recuperado sólo entre un 25 y 30% de ese stock. Luego los problemas climáticos no ayudaron, con sequía y mortandad de animales. Para revertir esa situación los productores necesitan una política estable que aún no se vislumbra. Todavía hay mucha gente que no tiene confianza en la política actual y la retomará o no luego de las próximas elecciones de octubre. Yo creo que las medidas que tomó el actual gobierno son correctas, pero aún no hay confianza por parte de los productores e industriales.

¿Cómo ve al sector productor de ganado?

Está en una buena situación. Si bien la relación novillo-maíz desmejoró a partir de la baja de retenciones, no pasó a ser negativa. Sigue existiendo la ren-

tabilidad, los primeros meses del año fueron muy buenos en cuanto a la producción de carne y a la conversión de granos en carnes. El problema es que tuvimos cuatro meses con una caída muy fuerte de la demanda china, situación que empezó a recuperarse en junio, julio y agosto. En estos tres meses tuvimos un 45% de modificación de los precios de China, que para la Argentina es un mercado muy importante porque se lleva del 70 al 75% de las exportaciones.

¿Qué países están hoy recibiendo el producto más valorado?

Los mejores animales -que para mí son los novillos de 500 kilos para arriba- hoy tienen dos grandes compradores, uno es la Unión Europea y el otro es Israel. Israel se lleva los cortes delanteros y los paga muy bien. Los precios de la Unión Europea se han recuperado bastante.

¿Si hubiera un plan de estabilidad, en cuánto tiempo se podría recuperar el stock de la Argentina?

El sector ganadero es muy lento por naturaleza. Necesita por lo menos, cuatro o cinco años para desarrollarse y que se note el crecimiento del stock. Por eso ese aumento de la cantidad de cabezas debe venir acompañado del crecimiento del peso de faena. Desgraciadamente, los argentinos se han acostumbrado a comer carne de animales livianos porque existe la creencia de que la carne de los animales livianos es más tierna. Hoy las técnicas de maduración, como dejar la carne diez días en una cámara en refrigeración, permiten que las enzimas propias de la carne tiernicen los cortes. Es simplemente un costo financiero. El consumidor pide, por ejemplo, una colita de cuadril de un kilo, la que genera un animal de 300 a 350 kilos.

Esto es muy poco eficiente…

Absolutamente. Deberíamos estar con un promedio de faena por encima de los 400 kilos. Con doce millones de cabezas faenadas, agregar 50 a 70 kilos por

animal significa muchas toneladas más de producción, lo que generaría buenos precios y a la vez permitiría tener mayor volumen de exportación y mayor excedente de los cortes que no se logran ubicar fácilmente en el exterior y que quedan para el consumo interno. Lo que quiero decir es que podríamos producir más kilos de carne con la misma cantidad de animales faenados. La Argentina prácticamente no importa carne. Ahora se abrió el ingreso, porque los brasileños –que tienen problemas para ubicar sus carnes en el exterior- tienen algunas empresas en nuestro país que están trayendo con precios más baratos que los nuestros, porque es de otra calidad.

¿Qué cortes son menos exportables?

En realidad, todos los cortes son exportables dependiendo de los mercados. Hay distintos precios. Uno de los cortes muy requeridos en el mercado interno de la Argentina es el asado, aunque también se está exportando asado deshuesado para Europa ya que la Unión Europea no compra carne con hueso por una medida paraarancelaria.

¿Cómo está el consumo per cápita en nuestro país?

En el primer semestre del año el consumo subió respecto del año pasado, donde había caído un poco. Estamos consumiendo 49 kg de carne por habitante cada año. Del primer semestre del año pasado al primer semestre de este año aumentamos un 5%. Hay que tener en cuenta que en los últimos veinte años ingresaron con mucha fuerza al consumo interno otras carnes, como el cerdo y el pollo, lo que hizo bajar los récords de consumo de vacuno por persona que teníamos en otras épocas.

¿Cómo están nuestros socios Mercosur en términos de exportación?

Brasil está creciendo. Está ampliando la producción de cereal en el Mato Grosso y como tiene la dificultad de trasladar esos cereales y oleaginosas a los puertos entonces ha tomado la decisión inteligente de convertir esos cereales en carne. Lentamente está incorporando razas británicas a las razas cebuinas que fueron las clásicas por el clima.

Ha mejorado mucho la calidad de la carne. Pero la política de Estados Unidos lo castigó con altos aranceles del 50%, lo que vuelve su precio poco competitivo para entrar en ese mercado. Esto provoca un cambio entre los países compradores. Brasil va a necesitar vender más a China y Rusia y algo mandará para la industria a la Unión Europea. Esto nos complica a nosotros porque nos obliga a cambiar en nuestros mercados. Dejar algún espacio en China y mejorar nuestros precios en Estados Unidos.

También Paraguay creció y mejoró la calidad de su producción con la incorporación de Aberdeen Angus, Hereford y Brangus. Han copiado bastante del proceso que siguió Brasil y del tipo de producción de la Argentina.

¿Qué le vendemos a Estados Unidos?

La Argentina no está solo vendiendo carne para industria de hamburguesas de los Estados Unidos. En este punto hay que tener en cuenta que Estados Unidos produce una carne para hamburguesas con un 30% de grasa y en rigor no puede tener más del 20%. Por eso necesita comprar carne magra, que nosotros le vendemos para este fin. Pero a la Argentina le interesa vender cortes más valiosos a Estados Unidos y no tanto carne para industria. Es posible que este año se progrese en esa orientación.

Ud. tuvo mucho que ver con la ampliación de mercados para nuestras carnes...

La Ley de promoción de carne vacuna que se sancionó hace casi veinticinco años dio lugar a la fundación del IPCVA, del cual yo fui el ideólogo con el objetivo de promover nuestra carne en el mundo. Uno de los resultados más importantes fue la apertura del mercado chino a partir de muchísimos esfuerzos en la participación en ferias internacionales y en la misma China para dar a degustar nuestro producto. Comenzamos a viajar a China en el 2007 y recién en el 2012 hicimos la primera venta. Y hoy es nuestro principal cliente.

Ing. Gabriel Busnardo

Nos dirigimos a todos los profesionales y estudiantes del sector con el agrado de invitarlos a participar del XIX Congreso CYTAL® 2025, XIX Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente año en la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este evento es organizado por la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y reúne a profesionales, académicos, investigadores y representantes de la industria alimentaria con el objetivo de generar un espacio de intercambio científico y técnico sobre los principales avances y desafíos del sector. Bajo el lema "Alimentos del futuro: innovación, sostenibilidad y salud", el Congreso busca promover el desarrollo de soluciones que respondan a las nuevas demandas del consumidor, integrando la innovación tecnológica con la responsabilidad social y ambiental.

La AATA reafirma así su compromiso histórico con las instituciones académicas, los institutos de investigación y la industria de alimentos, impulsando vínculos que favorezcan la cooperación, el conocimiento compartido y la mejora continua en la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. Estamos seguros que el Programa del Congreso proporcionará información valiosa sobre la diversidad educativa, los avances científicos y las innovaciones tecnológicas, el liderazgo y la experiencia laboral de los miembros de la academia y de la industria de alimentos.

Creemos que la comunidad científica en un esfuerzo conjunto puede enfrentar los desafíos actuales y proyectar nuestro conocimiento al mundo a través de una difusión responsable de los avances de la ciencia de alimentos. Los invitamos a agendar la fecha del evento. Estaremos compartiendo en una próxima comunicación el programa preliminar y los detalles para la inscripción y presentación de trabajos científicos.

Cordiales saludos a todos y los esperamos en el XIX CYTAL® 2025.

Ing. Gabriel Busnardo Presidente de Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)

Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C

Busch Vacuum Solutions anunció el lanzamiento al mercado de la versión refrigerada por aire de la bomba de vacío seca de tornillo COBRA NC 2500 C, la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo. Desarrollada y fabricada por Busch en Suiza, esta innovadora bomba de vacío cuenta con un nuevo sistema de refrigeración por radiador integrado que elimina la necesidad de una refrigeración por agua externa. Esta mejora aporta numerosas ventajas operativas y ambientales para las industrias que dependen de la tecnología de vacío de alto rendimiento, como el ahorro de recursos, la flexibilidad en la configuración y la reducción de los costos de funcionamiento.

La nueva configuración refrigerada por aire incluye una bomba de agua eléctrica (de serie en todos los modelos COBRA NC 2500 C) junto con un radiador de

aire/agua equipado con dos ventiladores eléctricos de alta eficiencia. El líquido refrigerante circula en un circuito cerrado entre la bomba de vacío y el radiador. Este radiador, junto con los dos ventiladores eléctricos, funciona como intercambiador de calor. La configuración permite a los clientes hacer funcionar la bomba de vacío sin un suministro externo de agua de refrigeración, un valioso beneficio en instalaciones donde el agua de refrigeración no está disponible o es de mala calidad.

Los clientes también se beneficiarán de una reducción notable de los costos de funcionamiento en comparación con las bombas de vacío lubricadas con aceite y las bombas de vacío con un sistema externo de refrigeración por agua. El diseño ayuda a conservar el agua y reduce las necesidades de refrigeración en la infraestructura de la instalación, especialmente en plantas que funcionan con sistemas de circuito cerrado. Además, la alta eficiencia de la bomba de vacío en seco reduce el consumo energético, lo que contribuye a la sostenibilidad general y a la rentabilidad. Las necesidades de mantenimiento son mínimas, y se limitan a cambios periódicos de refrigerante para el radiador y cambios de aceite necesarios para la unidad de engranajes y los rodamientos. Esto refuerza el atractivo de la bomba de vacío como solución de bajo mantenimiento para entornos exigentes.

La Cobra NC 2500 C está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, incluida la captura de carbono, y sistemas de vacío centralizados en industrias como la fabricación de semiconductores, la producción de tabaco, la fabricación de botellas de vidrio y el embotellado. También es adecuada para la refrigeración por vacío y el proceso de biogás.

MÁS INFORMACIÓN:

Tel.: (54 11)4302-8183 info@busch.com.ar www.busch.com.ar

Esta tecnología aporta valor en cada etapa del ciclo productivo y garantiza el cumplimiento de las normativas para el comercio global

Martín Perilli - Gerente Comercial de Ionics S.A.

La versatilidad de esta tecnología permite su aplicación con fines tan diversos como la descontaminación microbiana de alimentos e ingredientes y o la esterilización de envases, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Entre las ventajas más desta-

La ionización gamma es un método físico que consiste en exponer productos a una fuente de radiación ionizante, generada a partir de cobalto-60, de forma tal que el producto reciba una dosis controlada de energía. Este proceso permite reducir o eliminar microorganismos patógenos o descomponedores, sin generar un incremento de temperatura ni interacción con sustancias químicas, por lo que no deja residuos de ningún tipo. En consecuencia, el proceso es totalmente inocuo. En la industria de alimentos, se emplea principalmente para asegurar la calidad microbiológica, extender la vida útil, reducir rechazos y mejorar la eficiencia logística, especialmente en sectores altamente regulados y exigentes.

cadas frente a otros métodos, se encuentran su facilidad de aplicación, la posibilidad de tratar materias primas o productos en sus envases finales y la eliminación de cuarentenas, ya que los productos quedan listos para su uso o consumo inmediatamente después del tratamiento.

Los productos tratados alcanzan una mayor estabilidad microbiológica, lo que se traduce en menos pérdidas durante la logística y una reducción significativa de los costos asociados a rechazos o deterioros. La ionización gamma es, además, una tecnología sostenible: no genera subproductos ni efluentes, no requiere consumo de energía eléctrica durante su aplicación y contribuye a reducir la huella de carbo-

no del producto final. Esto la convierte en una alternativa alineada con los objetivos de sostenibilidad y economía circular que exige la industria moderna.

En el contexto del comercio global, cada vez más competitivo y regulado, garantizar calidad, seguridad e inocuidad se ha vuelto un factor determinante. En este escenario, la ionización gamma se ha consolidado como una solución tecnológica confiable, valorada por su eficacia, versatilidad y practicidad. Sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y veterinaria encuentran en esta tecnología una herramienta clave para cumplir con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por organismos reguladores internacionales. En muchos casos, su aplicación es incluso una condición necesaria para el ingreso a determinados mercados. Su capacidad para asegurar la inocuidad sin alterar las propiedades de los productos ni requerir aditivos promueve la seguridad, estimula la competitividad y potencia el posicionamiento internacional de las empresas.

En la industria de alimentos se aplica para la descontaminación microbiana de especias, condimentos, harinas, frutos secos, ovoproductos, entre otros, contribuyendo a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). También se utiliza en el tratamiento de alimentos para mascotas, donde ayuda a evitar la proliferación de microorganismos durante envíos prolongados o sin refrigeración, mejorando así la estabilidad del producto. En los sectores farmacéutico y veterinario, se emplea tanto para la descontaminación de principios activos como para la esterilización de soluciones y envases. En el caso de dispositivos médicos, resulta fundamental para garantizar la esterilidad de elementos de un solo uso, como jeringas, guantes, apósitos, suturas, prótesis e implantes.

La industria cosmética también recurre a esta tecnología para eliminar carga microbiológica en ingredientes naturales o sintéticos, pinceles, aplicadores y productos terminados en crema, gel o emulsión. Por último, sectores como el agronómico, nutracéutico y el de los domisanitarios incorporan esta tecnología como parte de sus procesos de con-

trol de calidad. Asimismo, la ionización gamma se aplica en la esterilización de envases vacíos destinados a las industrias, como la alimentaria, agronómica, farmacéutica, veterinaria o cosmética, asegurando la estabilidad microbiológica y la inocuidad desde el origen.

Frente a la visión tradicional de la irradiación como etapa final de los procesos industriales, el concepto de “Ionizado 360” propone una comprensión más amplia e integrada. Este enfoque destaca que la ionización puede aplicarse en distintas etapas de la producción y no únicamente sobre el producto terminado. La ionización gamma no es un procedimiento complementario, sino una tecnología estratégica que puede integrarse desde el diseño y desarrollo de productos, respaldar sistemas de control de calidad y aportar valor en cada etapa del proceso productivo. Su versatilidad la convierte en una herramienta clave para el aseguramiento de calidad, el desarrollo de nuevos productos y la optimización de etapas críticas de producción.

En la Argentina, existen actualmente dos instalaciones autorizadas para el tratamiento por irradiación. Por un lado, la Planta de Irradiación Semi-Industrial (PISI), dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, orientada principalmente a actividades de investigación y desarrollo. Por otro, el país cuenta con una instalación de escala industrial: la planta de Ionics S.A., ubicada el Barrio Ricardo Rojas – Partido de Tigre. Esta planta, con sus dos unidades radiantes, ofrece servicios de irradiación gamma para diversos sectores productivos. Cuenta con capacidad para tratar materias primas, envases y productos terminados, en cumplimiento con normativas internacionales de calidad y seguridad. Ambas insti-

tuciones brindan asesoramiento técnico, responden consultas sobre condiciones de tratamiento y factibilidad de aplicación, y acompañan a las empresas en la incorporación de esta tecnología a sus procesos industriales.

“La ionización gamma es una herramienta comprobada que acompaña el crecimiento de la industria, fortalece la calidad y abre nuevas oportunidades en los mercados más exigentes. En Argentina, Ionics S.A. ofrece esta tecnología al servicio de las empresas que apuestan por la innovación, la seguridad y la proyección internacional.

Organización Mundial de Salud Animal (OMSA)

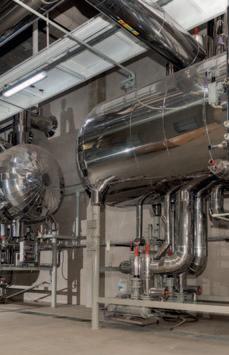

La serie EcoAMR (Impactos sanitarios y económicos de la resistencia a los antimicrobianos en humanos y animales productores de alimentos), liderada por la OMSA, utilizó los datos más recientes de 204 países y 621 localidades subnacionales para pronosticar el impacto de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en la mortalidad, los costos de atención médica, la seguridad alimentaria y la economía global.

Publicado antes de la Reunión de Alto Nivel sobre la RAM en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el modelado encontró que, si no se toman medidas ahora, la resistencia a los medicamentos podría causar pérdidas anuales del Producto Interno Bruto Global de hasta 1.7 billones (millón de millones) de dólares estadounidenses para 2050, mientras que la propagación de patógenos resistentes del ganado a los humanos podría costar hasta 5,2 billones de dólares. También se descubrió que la RAM podría resultar en pérdidas de producción en el sector ganadero equivalentes a las necesidades de consumo de 746 millones de personas, o más de 2 mil

millones de personas en un escenario más severo para ese mismo año. El análisis, publicado en tres informes, fue producido por expertos de la OMSA, Animal Industry Data, el Centro for Global Development, el Institute for Health Metrics and Evaluation y RAND Europe, con contribuciones del Banco Mundial.

ECONÓMICOS DE LA RAM EN ANIMALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS

Para 2050, la RAM podría causar pérdidas masivas en la producción ganadera, reduciendo la oferta global de carne y productos lácteos. La pérdida estimada

es tan grande que podría equivaler a las necesidades alimentarias de hasta 2 mil millones de personas por año. El impacto será especialmente severo en la cría de ganado bovino y aves de corral, donde el uso de antibióticos es alto. Las granjas podrían tener dificultades para mantener a los animales saludables, lo que llevaría a una menor producción de carne y lácteos y a precios más altos de los alimentos.

El impacto financiero de la RAM en la ganadería es asombroso. Entre 2025 y 2050, las pérdidas económicas globales podrían alcanzar 575 mil millones de dólares en el mejor escenario (si la resistencia crece lentamente) y los 953 mil millones de dólares si la resistencia se propaga más agresivamente. Pero también podrían llegar hasta 5,2 billones de dólares si la RAM en animales también empeora la salud humana y reduce la productividad de la fuerza laboral. Esta pérdida frenaría el crecimiento económico, aumentaría la inseguridad alimentaria y presionaría los sistemas de atención médica.

Reducir el uso de antibióticos en el ganado no sólo es beneficioso para la salud pública, sino que también tiene sentido económico. Se calcula que, si los agricultores de todo el mundo redujeran el uso de antibióticos en un 30%, la economía global podría ganar 120 mil millones de dólares para 2050. Invertir en mejores estrategias de prevención de enfermedades, como una higiene mejorada, vacunación y bioseguridad, ahorraría dinero a largo plazo. Los países que actúen ahora protegerán sus industrias ganaderas de futuros impactos económicos causados por la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Muchos países aún permiten el uso de antibióticos no sólo para tratar animales enfermos, sino también para promover su crecimiento. Sin

embargo, esta práctica aumenta en forma significativa el uso total de antibióticos. Los países que permiten el uso de promotores de crecimiento emplean un 45% más de antibióticos por kilogramo de ganado que aquellos que no lo permiten. Un 22% de los miembros de la OMSA todavía autorizan antibióticos para la promoción del crecimiento, algunos de los usados para este fin, como la colistina, son considerados críticos para la medicina humana, lo que significa que su uso indebido en animales podría hacer que medicamentos vitales sean ineficaces para las personas. Sólo en 2022, la resistencia a los antimicrobianos fue responsable directa de 1,15 millones de muertes humanas. Sin una acción urgente, las proyecciones indican que las bacterias resistentes a los medicamentos podrían causar 38,5 millones de muertes entre 2025 y 2050, con la mayor carga recayendo en los países de ingresos bajos y medios.

Para combatir eficazmente la RAM, se necesita una acción global coordinada. Agricultores, responsables de políticas y veterinarios deben priorizar la bioseguridad, la vacunación y el uso responsable de antimicrobianos. Invertir en estrategias alternativas de prevención de enfermedades será crucial para proteger tanto la salud animal como la humana. La OMSA continúa a la vanguardia de los esfuerzos para reducir el uso de antimicrobianos, trabajando con sus Miembros para mejorar la vigilancia, eliminar gradualmente el uso no esencial de antimicrobianos y fortalecer las colaboraciones bajo el enfoque de «Una sola salud» para asegurar un futuro más saludable para todos.

Extraído de:

“La amenaza de las infecciones resistentes a los medicamentos para la salud humana es ampliamente reconocida, pero no se puede pasar por alto el impacto de la resistencia a los antimicrobianos en la sanidad de los animales, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Además de la drástica pérdida de vidas humanas, los patógenos resistentes pueden afectar gravemente la sanidad y el bienestar animal. Esto genera enormes presiones sobre la economía, así como sobre nuestros esfuerzos para el desarrollo sostenible. Por primera vez, tenemos una idea clara de lo que está en juego si la comunidad global no toma medidas urgentes ahora”.

Dr. Emmanuelle Soubeyran Directora General de la OMSA

Organización Mundial de Sanidad Animal (2025). Informe del Estado de la sanidad animal en el mundo. París, 124 pp. https://doi.org/10.20506/ woah.3588. Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO.

Compresores a tornillo

Compresores reciprocantes

Rack Multicompresores

Condensadores evaporativos

Recibidores de líquido

Unidades de recirculado

Enfriadores de líquido

tipo Baudelot

Evaporadores

Productoras de hielo en cilindros

Productoras de hielo escamas

Intercambiadores de placas

Sistemas de tratamiento de aire de áreas críticas (STAAC)

Evaporadores tubulares

La magnitud de la epizootia en curso requiere acciones que van más allá de las medidas tradicionales de control

Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA-OIE)

El mundo –incluyendo nuestro país- enfrenta una batalla sin precedentes contra la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP): una enfermedad que ha devastado la producción avícola, alterado ecosistemas y amenazado la seguridad alimentaria global. En los últimos 20 años se perdieron más de 633 millones de aves debido a la infección o a las acciones de sacrificio destinadas a controlar la propagación del virus. Las consecuencias económicas han sido severas, con grandes interrupciones en el comercio internacional, afectando a las industrias avícolas locales y a los consumidores de productos avícolas.

La IAAP ya no es sólo una preocupación estacional o regional. Desde 2022, el virus se ha expandido a nuevas áreas geográficas, infectando nuevas especies de aves silvestres, aves domésticas e incluso un número creciente de mamíferos, incluidos animales de granja y de compañía. En algunos casos, el virus se ha transmitido a humanos, lo que genera preocu-

pación sobre su potencial para evolucionar hacia una crisis de salud pública mayor. La magnitud y complejidad de esta epizootia en curso requieren acciones urgentes que vayan más allá de las medidas tradicionales de control. Durante años, la bioseguridad estricta y la vigilancia activa han sido las herramientas principales para prevenir y contener

los brotes de influenza aviar. Estas siguen siendo esenciales, pero la propagación implacable del virus, a pesar de los esfuerzos agresivos de contención, demuestra que se debe hacer más. La vacunación ha emergido como una herramienta potencial para complementar las medidas existentes, reduciendo tanto la propagación como la gravedad de las infecciones.

Más allá de la devastadora pérdida de aves de corral, la IAAP está causando mortandades masivas sin precedentes en poblaciones de aves silvestres, alterando ecosistemas y amenazando la biodiversidad. Las aves marinas, aves rapaces y aves acuáticas han sufrido pérdidas catastróficas, con colonias enteras de reproducción eliminadas. El virus también ha infectado mamíferos marinos, animales carroñeros e incluso ganado, generando preocupaciones sobre su posible adaptación a nuevos hospedadores. Aunque el riesgo de infección humana sigue siendo bajo, mientras más especies de mamíferos se vean afectadas, mayor será la posibilidad de que el virus se adapte a la transmisión de mamífero a mamífero, y potencialmente a humanos. La disminución o pérdida de especies altera la dinámica ecológica, incluyendo interacciones tróficas, servicios de biodiversidad, patrones migratorios y cadenas alimenticias. Como componentes integrales de la estabilidad del ecosistema, la pérdida de biodiversidad provoca efectos en cascada que comprometen la resiliencia ambiental y la conservación global de la fauna silv estre. Los brotes de IAAP no solo devastan poblaciones animales, sino que también desencadenan estrictas restricciones comerciales, perturbando gravemente los mercados mundiales de productos avícolas. Muchos países imponen prohibiciones de importación a regiones afectadas, causan do inestabilidad económica en las naciones exportadoras de aves. Los productores pierden acceso a mercados internacionales clave, debilitando economías que dependen del comercio avícola. Mientras tanto, los países importadores enfrentan escasez de suministros, viéndose forzados a buscar fuentes alternativas, a menudo a costos más altos. Para los consumidores, los efectos son inmediatos. Los precios de los productos avícolas aumentan, tensionando la

seguridad alimentaria, especialmente en poblaciones de bajos ingresos donde la carne de ave es una fuente primaria de proteína. A medida que la IAAP continúa propagándose, estas interrupciones se agravan con el tiempo, dificultando el acceso a alimentos asequibles en regiones vulnerables.

Más allá de la economía, la crisis presenta serios desafíos ambientales. La eliminación de millones de aves sacrificadas genera enormes cantidades de residuos biopeligrosos, que requieren una gestión

estricta para prevenir la propagación adicional de enfermedades y la contaminación ambiental. La eliminación inapropiada puede afectar la calidad del suelo, agua y aire, agregando daños ecológicos a largo plazo a la carga económica y logística de la crisis. Las interrupciones comerciales están profundamente entrelazadas con los medios de sustento de agricultores y productores, quienes sufren el mayor impacto económico de la IAAP. Muchos han tenido que eliminar lotes enteros, incluyendo aves aparentemente sanas, para contener la enfermedad y descontaminar instalaciones. Estas medidas tienen consecuencias financieras severas, destruyendo medios de sustento y dejando a los productores avícolas sin ingresos ni fuentes de alimento. Las comunidades rurales que dependen de la avicultura para la seguridad alimentaria y el comercio son particularmente vulnerables.

Además de la devastación económica, la IAAP provoca un profundo impacto emocional en quienes están directamente afectados. Agricultores y traba-

jadores deben enfrentar el estrés psicológico de presenciar eventos masivos de sacrificio, donde animales bajo su cuidado son eliminados. El trauma, combinado con la incertidumbre financiera, agrava el estrés y los desafíos de salud mental en las comunidades afectadas. La IAAP es más que una crisis de sanidad animal: es una emergencia global que desestabiliza la agricultura, la seguridad alimentaria, el comercio y los ecosistemas. Abordar sus impactos requiere una solución urgente y multifacética para proteger economías, medios de sustento y biodiversidad, mientras se fortalece la resiliencia ante futuros brotes.

¿PUEDE CONSIDERARSE LA VACUNACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA FRENAR LA INFLUENZA AVIAR?

La vacunación contra la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se considera cada vez más como una herramienta complementaria en el manejo de la enfermedad, debido al aumento global de brotes y a la creciente diversidad genética de las cepas virales circulantes. Las medidas tradicionales de control sanitario, como el sacrificio masivo, han demostrado ser costosas, tanto económica como socialmente, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Aunque la bioseguridad, la vigilancia y el control de movimientos siguen siendo esenciales, la vacunación puede complementar estos esfuerzos al reducir la circulación del virus dentro y entre las poblaciones de aves, minimizando las pérdidas económicas y disminuyendo el riesgo de transmisión a la fauna silvestre y a los humanos. Además, cuando se implementa bien, la vacunación cumple con las normas internacionales de comercio, garantizando que los productos avícolas continúen siendo comercializables. Fomentar el desarrollo de vacunas efectivas también impulsa la innovación en la prevención de enfermedades, reforzando un enfoque anticipatorio en lugar de reactivo para gestionar la IAAP. Según Julian Madeley, Director General de la Organización Mundial del Huevo, “Cuando se utiliza junto con la bioseguridad y la vigilancia, la vacunación podría ser una herramienta muy útil para controlar la propaga-

ción de la IAAP en gallinas ponedoras. La enfermedad de Newcastle sirve como ejemplo. Una vez que tuvimos estrategias de vacunación efectivas, se volvió un problema manejable. Los brotes aún ocurren, pero ya no devastan la industria como antes. Creemos que lo mismo puede suceder con la IAAP si la vacunación se adopta ampliamente junto con medidas sólidas de vigilancia”. De hecho, muchos países ya han implementado campañas exitosas de vacunación, entre ellos China, el mayor productor mundial de huevos, Francia, Guatemala, Kazajistán

y Perú. A medida que más países adoptan la vacunación contra la IAAP, es crucial que tanto la vacunación como la vigilancia se realicen con altos estándares.

Organización Mundial de Sanidad Animal (2025). –Informe del Estado de la sanidad animal en el mundo. París, 124 pp. https://doi.org/10.20506/woah.3588. Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO.

Fue elaborado por el Consorcio ABC junto a un equipo multidisciplinario de especialistas

El 8 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Manual de Bienestar Animal en Plantas de Faena de Bovinos, elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC) junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales y con el apoyo financiero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El manual está editado por Facundo Llames Massini y Gerardo Leotta e integra marcos normativos nacionales e internacionales, protocolos pri-

vados reconocidos como Welfare Quality® y guías de buenas prácticas, así como criterios de auditoría y control. El contenido fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales, provenientes del ámbito científico, académico, industrial y normativo. Está organizado en cinco bloques temáticos que recorren desde los principios conceptuales del bienestar animal hasta su aplicación concreta en las plantas de faena, incluyendo los marcos regulatorios vigentes, los protocolos privados más relevantes y los criterios de auditoría y control.

Durante el lanzamiento, donde los autores de los distintos capítulos expusieron los fundamentos técnicos y prácticos de la obra, estuvo también presente el Jefe de Promoción Interna del IPCVA, Adrian Bifaretti, quien resaltó el compromiso del Instituto con el bienestar animal. Recordó que, más allá de la colaboración con financiamiento para esta herramienta de trabajo de vital importancia para el sector, el IPCVA aborda esta temática desde la investigación y desarrolla acciones de comunicación destinadas a los más jóvenes, mostrando cómo se produce hacienda en la Argentina.

En el prólogo, el Presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino,

expresa “El bienestar animal no es una moda pasajera ni una exigencia impuesta desde afuera. Es una convicción que nos define. Es una respuesta concreta a la evolución de los mercados globales más exigentes, pero también una expresión de los valores que abrazamos como Nación ganadera: respeto, responsabilidad y profesionalismo. Este manual reafirma el liderazgo técnico del Consorcio ABC y su compromiso con la mejora continua”. La publicación está destinada a convertirse en una herramienta de referencia para toda la cadena de ganados y carnes de nuestro país, ya que ofrece pautas claras y aplicadas que promuevan un trato digno, respetuoso y humanitario hacia los animales, alineado con los estándares más exigentes de mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, China y Chile. El compromiso con el bienestar animal no sólo responde a una obligación normativa, sino que también constituye un imperativo ético y comercial, reforzando la competitividad internacional de la carne argentina y su reconocimiento como producto de calidad, sustentable y socialmente responsable. El manual está disponible en: https://uploads.admin.web.ko de.ar/ipcva/Manual%20Bienestar %20Animal-1.pdf

La Resolución SENASA 530/2025 actualizó las características técnicas y sanitarias para implementar dispositivos electrónicos.

Para avanzar en la implementación de tecnologías que optimicen los procesos de identificación y fortalezcan la trazabilidad animal en la Argentina, el Gobierno Nacional consensuó la actualización de las condiciones del Sistema Nacional de Identificación

Electrónica, en concordancia con los estándares internacionales. La medida fue anunciada a fines de julio por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta tras un encuentro de autoridades de la cartera agropecuaria y del SENASA con representantes del sector ganadero.

La Resolución Senasa 530/2025, publicada el 18 de julio en el Boletín Oficial, dispone que el binomio compuesto por una tarjeta visual y un dispositivo de identificación electrónica -botón, bolo ruminal o transpondedor inyectable- será de uso obligatorio para bovinos, bubalinos y cérvidos a partir del 1 de enero de 2026, tal como fue definido en la Resolución 71/2024 y su modificatoria de la SAGyP. Desde esa fecha, los productores ganaderos deberán identificar a todos los terneros/as al momento del destete o antes de su primer movimiento. Además, la normativa establece la implementación obligatoria de un transpondedor inyectable (microchip) para los productores de equinos, tanto en el marco del Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE) como ante la realización de tareas sanitarias o tratamientos veterinarios farmacológicos que así lo requieran, de acuerdo a la normativa vigente. Para los productores de ovinos, caprinos, camélidos y porcinos, la identificación individual electrónica continuará siendo de uso voluntario.

Por otra parte, la resolución designó al Comité Internacional para el Registro Animal (ICAR) como único organismo de certificación habilitado para

garantizar la calidad de los dispositivos electrónicos utilizados en el sistema nacional de identificación de las distintas especies animales controladas por el SENASA. Según las autoridades, estas medidas representan un avance sustancial para el control sanitario animal y la salud pública, al garantizar la trazabilidad de los animales que se movilizan y comercializan en todo el país, al mismo tiempo que se posiciona a la Argentina entre los países con los más altos estándares internacionales en la materia.

Asimismo, la Secretaría ratificó que se avanzará en la trazabilidad individual electrónica de tal modo que va a continuar durante las operaciones de faena, vinculando cada número individual al garrón resultante de la misma, que está directamente relacionado con los resultados por la aplicación de los protocolos de calidad de res y carne actualmente vigentes. A ello se sumará el desarrollo de un sistema informático (TRAZA) que permitiría a los distintos eslabones de la cadena acceder en un formato amigable a su información de forma segura y certificada, permitiéndole analizar dicha información para la toma de decisiones productivas y/o comerciales

OCDE y FAO analizaron las previsiones para los próximos diez años

El Outlook Agrícola 2025-2034 OECD-FAO ofrece una evaluación exhaustiva de los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos básicos agrícolas durante la próxima década. A partir de la experiencia de ambas organizaciones y con los aportes de los países miembros y las organizaciones relacionadas con el sector, ofrece proyecciones que sirven de referencia para la planificación de políticas agrícolas y pecuarias. En el caso de las carnes, además de ofrecer perspectivas de producción, comercio, precios y tendencias, dedica una sección especial a los peligros que podrían aparecer en los próximos años. El sector cárnico se enfrenta a numerosas incertidumbres, entre las que destacan la evolución de los brotes de enfermedades animales, los cambios en las políticas ambientales y comerciales, la creciente incertidumbre económica y las cambiantes preferencias de los consumidores en cuanto a dieta, salud y bienestar animal.

El primer riesgo analizado es la bioseguridad, que se ha vuelto una preocupación crucial para la industria cárnica. En Europa, la reciente reaparición de la fiebre aftosa, que no había registrado ningún caso positivo desde 2011, marca un resurgimiento de la enferme-

dad en algunos Estados miembros de la UE desde principios de año. La fiebre aftosa es una de las enfermedades animales más devastadoras económicamente y difíciles de controlar. Este resurgimiento subraya la vulnerabilidad en este aspecto, en un año

que comenzó en medio de numerosos brotes de enfermedades animales, como la influenza aviar altamente patógena. Las últimas Perspectivas Agrícolas de la UE 2024-2035 (CE, 2024) asumen que la IAAP seguirá siendo un problema, lo que pondrá en peligro la viabilidad de los sistemas avícolas en libertad. En Estados Unidos, los recientes brotes de IAAP en aves de corral provocaron escasez de huevos y precios récord, lo que pone de relieve la rapidez con la que las crisis sanitarias pueden afectar a los mercados.

Las enfermedades pueden interrumpir la producción, desencadenar prohibiciones comerciales y reducir la demanda de los consumidores debido a la preocupación por la inocuidad alimentaria. Si bien el impacto en la oferta mundial puede mitigarse trasladando el abastecimiento a exportadores libres de enfermedades o aplicando el protocolo regional de contención de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el impacto ambiental del control de enfermedades -por ejemplo, la eliminación del ganado y el coste del desperdicio de recursos- añade otra capa de complejidad a la gestión de los brotes.

El riesgo de pérdidas repentinas e interrupciones del comercio sigue siendo alto. Las crisis estacionales, como las sequías y las inundaciones, pueden reducir las cosechas de cereales forrajeros o el suministro de agua, lo que incrementa los costos de producción y limita la producción de carne. El aumento de las fluctuaciones meteorológicas también afectará a la productividad en las explotaciones. Además, políticas como la fijación de precios del carbono y las normas de gestión del estiércol, o las restricciones destinadas a reducir las emisiones de GEI del ganado podrían incrementar los costos de producción. El cumplimiento de dichas regulaciones podría requerir inversiones que frenen el crecimiento. Los compromisos de reducción de emisiones en algunos países pueden limitar en forma deliberada la expansión ganadera, por ejemplo, limitando el tamaño de los rebaños o incentivando la agricultura con bajas emisiones.

Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores en los mercados de altos ingresos están cambiando gradualmente. Un número cada vez mayor de consumidores opta por reducir el consu-

mo de carne roja por razones ambientales. Esta creciente conciencia ambiental podría traducirse en una menor demanda de productos cárnicos tradicionales en los mercados más ricos o en una mayor demanda de carne producida de forma sostenible, lo que tendrá implicaciones para los productores y exportadores durante la próxima década.

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Food (Springmann et al., 2025) examinó el impacto de la variación de los tipos impositivos sobre los alimentos para fomentar cambios en la dieta que se alineen con los objetivos de las políticas globales. La investigación sugiere que aumentar los impuestos sobre la carne y los productos lácteos y reducir los de las frutas y verduras podría cambiar los hábitos alimentarios en toda Europa. De implementarse, estas medidas podrían frenar el crecimiento de la demanda de carne.

Además, la preocupación por la resistencia a los antibióticos en la salud pública está aumentando, y existe presión para reducir su uso en la ganadería. El 20% de los miembros de la OMSA-OIE aún reporta el uso de antimicrobianos para estimular el crecimiento. Las medidas regulatorias para prohibir o restringir dichas prácticas, ya implementadas en algunos países, podrían volverse más comunes, lo que podría requerir cambios en los sistemas de producción ganadera (por ejemplo, mejoras en la bioseguridad y la cría para prevenir enfermedades sin medicamentos). Si bien la reducción del uso de antibióticos en animales es beneficiosa para la salud pública, podría aumentar los costos de producción o afectar temporalmente la productividad hasta que se adopten prácticas alternativas que optimicen la productividad ganadera.

Finalmente, el comercio internacional desempeña un papel vital en el sector cárnico, y los cambios en las políticas comerciales, como los aranceles y las prohibiciones comerciales, también pueden afectar significativamente los mercados nacionales y mundiales. Tras varias décadas de un comercio más liberal, las tendencias recientes hacia un mayor proteccionismo podrían reducir el comercio y, en general, los precios internacionales, ya que los precios internos aumentan con el aumento de las barreras comerciales.

Leandro Langman(1)*; Trinidad Soteras(1); Ingrid Bain(1); Débora Racciatti(2)

(1)Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

(2)Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.

*langman.leandro@inta.gob.ar.

Bajo un contexto de constante crecimiento de la población mundial, la necesidad de reducir pérdidas en cantidad y calidad de los productos de origen pecuario lleva a un interés y necesidad progresiva en considerar el bienestar de los animales de producción. Adicionalmente, existe una demanda de los consumidores, quienes se interesan cada vez más en la calidad ética de los alimentos de origen animal que consumen, involucrando este último

concepto a todas aquellas acciones tendientes a minimizar el sufrimiento de los animales en los distintos eslabones de la cadena pecuaria. Considerando que las prácticas de manejo aplicadas al ganado destinado a producción de carne son diversas y afectan directamente el bienestar animar, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) continúa trabajando junto a sus Países Miembro en la elaboración de estándares, guías y recomendaciones para evaluar el bienestar de los animales en las distintas etapas de la cadena de valor. Ante este escenario, identificando la relevancia creciente de los sistemas de engorde a corral debida al proceso de intensificación experimentado por la ganadería en las últimas décadas, INTA se propuso contar con una herramienta que responda específicamente a este tipo de sistemas de producción, hecho que luego de un proyecto específico se logró mediante el desarrollo de Bienes.AR, un protocolo de evaluación de bienestar animal adaptado a las diferentes características que pueden presentar los feedlots a nivel nacional. Como resultado de este trabajo, se arribó a un protocolo que cuenta con mediciones capaces de responder de manera objetiva a los principios de bienestar animal centrados en la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento, posibilitando un diagnóstico integral que puede utilizarse como punto de partida

para múltiples estrategias dentro de una empresa, con un potencial impacto positivo en términos de eficiencia y competitividad.

El crecimiento constante en la población mundial, estimada en cerca de 10.000 millones de personas para el año 2.050 (World Population History, 2025) conlleva a un innegable aumento en la demanda de alimentos. Para abordar este escenario, las estrategias a adoptar deben focalizarse en aprovechar al máximo los recursos del sistema alimentario (Serraj y Pingali, 2019) y adoptar políticas públicas que incentiven la productividad y eficiencia en un marco en el que se promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 por la ONU (Pinillos, 2018). En este contexto, la expansión generada en las últimas décadas dentro del sector pecuario de América Latina representa una oportunidad para el desarrollo de sus países. En esta región, la ganadería cumple un rol preponderante en cuanto a economía y sostenibilidad, contemplando la producción que incorpore conceptos tales como “Una Salud” y “Un Bienestar” que refuerzan el principio de interdependencia entre la salud y el bienestar humano, así como la salud y el bienestar de los animales y se vincula con la salud de los ecosistemas y su sustentabilidad (Pinillos, 2018).

En la Argentina, la actividad ganadera representa una importante fuente de ingresos. En las últimas dos décadas, la producción primaria bovina ha cambiado parcialmente de los sistemas tradicionales de engorde extensivo hacia sistemas intensivos, debido a la tendencia mundial de intensificación de la producción animal, con un incremento del número de feedlots (Testa et al., 2021). Como una de las consecuencias generada por el proceso de intensificación, se experimentó un aumento significativo en la conciencia pública sobre la conservación del medio ambiente, la salud y el bienestar, los cuales están vinculados a la promoción de la inocuidad alimentaria, la seguridad alimentaria y la producción sostenible de alimentos (Broom, 2021; del Campo et al., 2021; Kaurivi et al., 2020).

Por otro lado, desde hace unos años hay un nuevo factor que le atribuye valor a los productos de origen animal, que es el de calidad de proceso, cali-

dad social o calidad ética, donde adquieren fundamental importancia el bienestar de los animales y el cuidado del medio ambiente (del Campo et al., 2021). En este sentido, la ciencia ha mostrado que los animales de producción son capaces de experimentar emociones como el placer y el sufrimiento (Dawkins, 1988; Mendl y Paul, 2004), hecho que se traduce en el deber moral y ético de producir de acuerdo con dicha evidencia. Adicionalmente, la implementación de buenas prácticas ganaderas con foco en el bienestar animal ha demostrado tener un impacto positivo sobre el temperamento de los animales, en la relación humano-animal y también en la productividad y la calidad de la canal y de la carne (De Brito et al., 2017).

Al momento de identificar las acciones que se deben abordar para incorporar las mencionadas prácticas, resulta clave contar con herramientas que posibiliten obtener resultados concretos y que puedan evaluarse de manera objetiva. Entre estas herramientas, se cuenta con manuales de buenas prácticas ganaderas, guías, estándares, recomendaciones específicas, listas de verificación y protocolos de evaluación con foco en una o varias dimensiones del bienestar animal (nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental).

En los últimos años, se ha avanzado de gran manera en la generación de este tipo de herramientas. Por ejemplo, la OMSA elaboró -a través de su Código Sanitario para los Animales Terrestresestándares, guías y recomendaciones de bienestar animal (OMSA, 2017). En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolló el Manual Práctico de Bienestar Animal, estableciendo recomendaciones para su implementación en el manejo de bovinos de producción (Aguilar, Rossner y Balbuena, 2012), mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) elaboró un manual específico de bienestar animal que brinda un enfoque práctico para el buen manejo de especies domésticas durante su tenencia, producción, concentración, transporte y faena (SENASA, 2015). Por su parte, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias generó una guía para la implementación de buenas prácticas ganaderas en la producción de ganado vacuno de carne que cuenta con una sección específica de

bienestar animal (Red BPA, 2019). Adicionalmente, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de sus Proyectos Nacionales “Bienestar Animal en las cadenas pecuarias de interés nacional” y “Estrategias de innovación que contribuyan al bienestar de los animales para una producción sostenible”, se está trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas destinadas tanto para bovinos de carne como para otras especies y cadenas productivas.

En este contexto, se ha resaltado la importancia que tiene el desarrollo de herramientas confiables para la evaluación del bienestar animal (Montossi et al., 2013). Los protocolos de evaluación del bienestar son de utilidad tanto para el monitoreo y la evaluación comparativa entre diversos escenarios, así como para certificar el cumplimiento de determinados estándares de bienestar animal nacionales e internacionales (Munoz et al., 2018). La aplicación de un protocolo cubre un conjunto multidimensional e integrado de medidas que reflejan la adaptación e interacción de los animales con el entorno que lo rodea (Blokhuis et al., 2003).

Idealmente, un protocolo de evaluación debe priorizar el uso de mediciones basadas en animales para estimar el estado de bienestar real en el comportamiento, la salud y la condición física de los animales (Munoz et al., 2018). Sin embargo, las mediciones basadas en recursos y aquellas centradas en la gestión pueden respaldarse en aspectos científicos y en los conocimientos específicos que manejan los expertos en la temática, constituyéndose en alternativas acertadas en caso de no contar con indicadores basados en los animales (Blokhuis et al., 2010). Centrándonos en los sistemas de engorde, si bien se han desarrollado varias herramientas de evaluación para bovinos, tanto para sistemas intensivos (Gottardo et al. , 2009; Welfare Quality, 2009; AssureWel, 2016) como para los extensivos (Kaurivi et al., 2020; Laven y Fabian, 2016), los mismos cuentan con mediciones que pueden no ser aplicables en todos los escenarios argentinos. A esto se suma el hecho de que los establecimientos argentinos cuentan con ciertas características que no son abordadas en tales protocolos (Racciatti et al., 2022). En base a

esto, bajo una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en articulación con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (CCT INTA-IPCVA 24.788) y con el apoyo de la Cámara Argentina de Feedlot, se desarrolló un protocolo de evaluación de bienestar animal para bovinos de engorde a corral (Bienest.AR, 2021), una herramienta de evaluación que cuenta con mediciones válidas, confiables y prácticas (Racciatti et al., 2022).

IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL

Los eventos involucrados en el manejo del ganado destinado a la producción de carne constituyen acontecimientos estresantes en la vida de los animales. Por tal motivo, es importante contar con buenas prácticas de manejo, lo que implica, por un lado, que se realicen correctamente y, por el otro, que se pueda demostrar este hecho mediante registros correspondientes (Gallo, 2010). El cuidado del bienestar de los animales de producción tiene el potencial de generar un impacto positivo desde varios puntos de vista (Gallo, 2010; Langman, 2021):

Los aspectos éticos, cada vez más considerados tanto por consumidores como por profesionales del área, deben procurar evitar el sufrimiento de los animales destinados a la producción de carne para alimentación humana.

La cantidad de carne producida, dado que el manejo inadecuado durante las etapas previas al sacrificio puede provocar la muerte del animal con la consecuente pérdida total del producto, o bien, disminuciones de peso de las canales y hematomas que se traducen en decomisos, causando menores índices productivos y perjuicios económicos.

La calidad de carne producida, ya que el manejo inadecuado peri-faena provoca estrés en los animales, traducido en cambios del color, pH y/o capacidad de retención de agua en la carne obtenida, lo cual lleva a un producto de menor aceptabilidad por parte del consumidor y de una vida útil potencialmente más acotada.

La eficiencia del sistema, dado que, al disminuir la mortalidad, las enfermedades y las lesiones en los

animales, merman las pérdidas y los gastos derivados de las mismas.

La reducción en la necesidad de uso de antibióticos y otros agentes, lo que colabora a combatir la resistencia antimicrobiana.

El cumplimiento de las exigencias reglamentarias crecientes en cuanto al manejo de los animales de producción mediante estándares de bienestar aceptables.

La seguridad del personal encargado del manejo del ganado, dado que al evitar todo procedimiento que acentúe la reactividad, además de minimizar el riesgo de generar lesiones y estresores innecesarios en los animales, asegurará la integridad física de los trabajadores, mejorando el clima de trabajo diario.

La diferenciación a través de sistemas de certificación que permitan valorizar el producto y proceso involucrado dentro de un eslabón de la cadena. De esta manera, se ve posibilitado no sólo el cumplimiento de la legislación vigente, sino también el agregado de valor mediante la adopción de normativa que permita diferenciar al establecimiento.

Considerando la importancia que tienen la temática y los aspectos mencionados, es posible fortalecer las capacidades público-privadas nacionales, aumentando la competitividad y el valor de la cadena, así como la capacidad de responder ante futuras demandas de los mercados y/o exigencias reglamentarias nacionales e internacionales, y ante potenciales sistemas de certificación que permitan diferenciar el proceso.

Asimismo, al considerar el bienestar de los animales de producción se logra un avance importante en la búsqueda de estrategias que permitan lograr una producción ganadera sostenible, hecho que se visualiza a través de dos aspectos. El primero, con foco en la preocupación ética, que puede favorecer o restringir el consumo de alimentos de origen animal teniendo en cuenta las formas en que los animales han sido criados o sacrificados. En este sentido, el bienestar animal es, al mismo tiempo, una ética conductora con consecuencias económicas y un motor económico con peso moral, convirtiéndose en un componente necesario para la producción sostenible de alimentos (Paranhos da costa y Morales, 2011; Dawkins, 2017).

Por otro lado, la cuestión del bienestar animal también puede ser considerada como un elemento central del concepto de sostenibilidad, ya que influye y es influenciada por cada uno de los tres pilares de la sostenibilidad: preocupación por la preservación de los recursos naturales, mantenimiento de comunidades saludables y promoción de la vitalidad económica (Paranhos da costa y Morales, 2011). En cuanto a la importancia que tiene la temática, se puede concluir que implementar prácticas que consideren el bienestar animal otorga responsabilidad y sostenibilidad a la producción de alimentos y beneficia no sólo a los propios animales sino también a la salud pública, a la economía, al bienestar social y al medio ambiente (Pinillos, 2018).

Si bien existen numerosas definiciones que han sido desarrolladas para hacer referencia al bienestar animal, hay dos que han tenido un gran peso en términos del uso y simplicidad con el que se pone foco a la temática. La primera de éstas fue la propuesta por Broom (1986), la cual establece el bienestar animal como el estado que tiene un individuo en relación a sus intentos de hacer frente o lidiar con su entorno. La restante, propuesta desde la OMSA, lo define como “el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere” (OMSA, 2017).

Además, el bienestar animal es considerado una ciencia holística y multifactorial que comprende tanto la salud física como la mental. Esto incluye varios aspectos, tales como el confort físico, la ausen-

cia de hambre y enfermedad, así como la posibilidad de expresar comportamientos intrínsecamente motivados, entre otros (Botreau et al., 2007; Welfare Quality, 2009). Por tal motivo, al momento de evaluar el bienestar animal no existe un único indicador que refleje el estado de los animales. Para alcanzar este objetivo, es necesario acudir a un número mínimo de mediciones que permitan responder una determinada pregunta. Entre los requisitos necesarios para poder valorar el bienestar de los animales, los indicadores deben medir con base científica lo que se pretende evaluar (validez), proporcionar mediciones reproducibles con un determinado nivel mínimo de exactitud (fiabilidad), ser consistentes en el observador y entre observadores (concordancia), ser prácticos en cuanto a su aplicabilidad (factibilidad), priorizando las metodologías que no involucran técnicas invasivas (Bienest.AR, 2021). En este sentido, existe una amplia gama de mediciones destinadas a evaluar el bienestar de los animales, las cuales pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero de ellos corresponde a las mediciones directas o basadas en el animal e incluye a las variables fisiológicas, comportamentales, de salud y productividad y de calidad de carne. El otro grupo se centra en lo que se denomina mediciones indirectas, las cuales pueden basarse en los recursos (interacción animal-medio ambiente), en los procedimientos de manejo (interacción animal-hombre) o en la gestión que la unidad productiva o establecimiento realice en términos del bienestar animal (Welfare Quality, 2009).

Los animales difieren en su genética, experiencia temprana y temperamento y, por lo tanto, pueden experimentar el mismo ambiente de maneras diferentes. Incluso, los ambientes similares pueden ser manejados de manera diferente por el ganadero, afectando aún más la experiencia de los animales. Debido a que el bienestar es una característica propia del animal, siempre que sea posible hay que poner foco en la evaluación del bienestar a través de medidas basadas en los animales (Welfare Quality, 2009).

Dado que las medidas basadas en los recursos (por ejemplo, el tipo de alojamiento y el espacio disponible) o aquellas basadas en la gestión (por ejemplo, estrategias de mejoramiento y planes de salud) no representan una garantía directa del bienestar de

los animales, las mismas suelen evitarse dentro de los protocolos. Sin embargo, en aquellos casos en que no se dispone de una medida basada en animales para comprobar un determinado aspecto de bienestar animal, o bien cuando dicha medida no es lo suficientemente sensible o confiable, las mediciones de los recursos o la gestión podrían ser utilizadas para comprobar, en la medida de lo posible, el estado de los animales (Bienest.AR, 2021).

BIENEST.AR: EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA

La tendencia actual de intensificación de los sistemas ganaderos ha favorecido la expansión de los feedlots. Como cualquier otro entorno, éste implica ciertos factores de riesgo para el bienestar animal y por tanto es necesario el desarrollo de indicadores objetivos y protocolos aplicables en estas condiciones, que además favorezcan la seguridad de los trabajadores. Esto debe permitir también aportar valor social a un producto con responsabilidad ética. Tal como se mencionó previamente, hasta el año 2021 las herramientas existentes para evaluar el bienestar animal en bovinos de engorde a corral eran diversas y generalmente recurrían a metodologías de evaluación que no siempre son aplicables a los sistemas productivos locales. En base a esto, y teniendo en cuenta que los feedlots argentinos varían significativamente en infraestructura, capacidad, tipo de manejo empleado, alimentación y razas animales utilizadas, el objetivo se centró en desarrollar un protocolo de evaluación de bienestar animal para bovinos en engorde a corral, adaptado a las características de los establecimientos nacionales, tomando como punto de partida los principios y criterios utilizados por el protocolo Welfare Quality (2009), protocolo de mayor reconocimiento a nivel mundial. Identificando indicadores que se pudieran aplicar de forma exitosa, se arribó a Bienest.AR (2021), un protocolo de evaluación de bienestar animal en bovinos de engorde a corral estandarizado, priorizando los indicadores de bienestar que incluyen mediciones basadas en los animales que cumplen con la validez, confiabilidad y practicidad, y al mismo tiempo adaptados a los escenarios argentinos. Su implementación permite evaluar de manera íntegra y objetiva un establecimiento en el que exista interés de diagnosticar su sistema de

engorde o quiera trazar un plan de mejora específico, como así también aspirar a futuro a un proceso de certificación de bienestar animal.

La presente herramienta prevé una evaluación integral del sistema de engorde que involucra los principios de buena alimentación, buen alojamiento y sectores de manejo asociados, buena salud y comportamiento apropiado, los cuales pueden ser calificados por criterios e indicadores para finalmente arribar a una calificación global del establecimiento.

Como resultado de todo el proceso de desarrollo, del total de indicadores candidatos obtenidos de la búsqueda bibliográfica, 28 fueron seleccionados en base a su validez, confiabilidad y practicidad para integrar el protocolo final. Además, el protocolo final incluyó información sobre: introducción, objetivo, entrevista preliminar, orden de muestreo, tiempos estimados de evaluación, tamaño de la muestra, equipamiento requerido y pasos a seguir desde la llegada al establecimiento hasta la finalización de la evaluación.

PRINCIPIOS, CRITERIOS Y MEDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL

Teniendo en cuenta que el bienestar animal es un concepto multidimensional que comprende tanto aspectos físicos como mentales, para su evaluación se establecieron cuatro principios básicos que derivan de las 5 libertades de bienestar animal (FAWC, 1993), así como del modelo de los 5 dominios (Mellor et al., 2020). Los principios definidos son “Buena alimentación”, “Buen alojamiento y sectores de manejo apropiados”, “Buena salud” y “Comportamiento apropiado”. Dentro de cada principio, a su vez, se establecieron los criterios que responden al mismo y que permiten estudiar aquellas cuestiones que resultan significativas para el bienestar animal. De la misma manera, para poder evaluar cada uno de los criterios, se desarrollaron y establecieron indicadores válidos, confiables y con la practicidad necesaria para que en una jornada se pueda aplicar el protocolo en su totalidad. Estos indicadores representan los parámetros a evaluar para saber si los criterios se cumplen y en qué medida (Tabla 1).

En forma complementaria, el protocolo Bienest.AR cuenta con una encuesta que posibilita la obtención de información actualizada sobre el establecimiento con anterioridad a la evaluación in situ. En dicho espacio, se obtienen datos específicos adi-

cionales de cada uno de los cuatro principios de bienestar animal, los cuales complementan la información obtenida a través de las mediciones pertenecientes al protocolo. También, con la finalidad de identificar la política de bienestar animal adoptada por el establecimiento, se procede a realizar preguntas que permiten conocer el objetivo por el cual un productor decide realizar la evaluación del bienestar animal, en donde se destacan como principales opciones la realización de un diagnóstico, la implementación de un plan de intervención y/o la estrategia para lograr una determinada certificación en bienestar animal.

A pesar de la existencia de numerosas y diversas técnicas de evaluación del bienestar animal para bovinos de carne, no todas ellas eran adecuadas para los feedlots argentinos. Bienest.AR es el primer protocolo de evaluación del bienestar de los bovinos engordados en estos sistemas, por lo que representa una herramienta inédita en Latinoamérica que recopila en un solo documento indicadores válidos, confiables y prácticos. Su utilización posibilitaría arribar a diagnósticos detallados que representan un insumo para que los actores de la cadena identi-

Tabla 1 - Principios de bienestar animal, criterios e indicadores asociados.

Principio

Buena alimentación

Alojamiento y sectores de manejo apropiados

Criterio

Ausencia de hambre prolongada

Ausencia de sed prolongada

Confort general en el corral

Comodidad de descanso

Confort térmico

Facilidad de movimiento

Ausencia de lesiones

Buena salud

Comportamiento apropiado

Ausencia de enfermedades

Ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo

Expresión de conductas sociales

Buena relación humano - animal

Estado emocional positivo

fiquen las acciones correctivas tendientes a resolver aspectos puntuales. De esta manera, se vería posibilitada la adopción de tecnología estratégica orientada a promover el bienestar animal, tema que representa una marcada tendencia en países desarrollados que, en su mayoría, son parte del mercado de exportación de la carne argentina. Al ser un área temática de paulatino crecimiento en el país, el hecho de ofrecer un protocolo que permita identificar las falencias en términos de bienestar animal podría generar una actitud que propicie el cambio y la búsqueda de innovaciones tecnológicas que atiendan las demandas del mercado.

Indicador

Score de condición corporal

Frente de comedero disponible

Disponibilidad de los bebederos

Limpieza de los bebederos

Condición de anegamiento de los corrales

Higiene de los animales

Incomodidad por presencia de moscas

Score de jadeo

Provisión de recursos para reducir el estrés por calor

Provisión de recursos para reducir el estrés por frío

Capacidad de los corrales

Condiciones en la zona de carga y descarga

Cojeras

Alteraciones en el tegumento y/o estructuras

subyacentes

Tos

Descarga nasal

Estado ocular

Respiración dificultosa

Score fecal

Diarrea

Meteorización

Animales que necesitan mayor cuidado

Mortalidad

Procedimientos de manejo con potencial causa de dolor

Conductas agonísticas

Conductas afiliativas

Manejo abusivo

Vocalizaciones

Evaluado indirectamente a través de conductas afiliativas y vocalizaciones

Por todo lo mencionado, la incorporación del protocolo brindaría al sector una herramienta de diferenciación que, de ser aplicada, podría traducirse en una mejora tanto de la rentabilidad como en la calidad integral de la carne obtenida. En este contexto, resulta importante continuar con la generación de herramientas de bienestar animal. Contando con el apoyo del IPCVA y en el marco del Proyecto Nacional de INTA “Estrategias de innovación que contribuyan al bienestar de los animales para una producción sostenible”, en el corto plazo se estarán lanzando nuevos protocolos para la evaluación en otros sistemas de producción, así como en otros eslabones de la cadena productiva de la carne bovina.

El desarrollo de Bienest.AR (2021) contó con el apoyo del IPCVA y del INTA a través del Convenio de Cooperación Técnica 24788.

Aguilar, N.M., Rossner, M.V. y Balbuena, O. (2012). Manual práctico de bienestar animal: recomendaciones para su implementación en el manejo de bovinos de producción. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro regional Chaco-Formosa. Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez. AssureWel, (2016). Beef cattle assessment protocol. Disponible en: http://www.assurewel.org/Portals/2/Documents/Beef%20cattle/B eef%20WOA%20protocol%20 FINAL%20June%202017.pdf. Bienest.AR (2021). Bienest.AR: Protocolo de evaluación de bienestar animal. Bovinos de engorde a corral. Buenos Aires: Ediciones INTA; Centro Regional Santa Fe. 92 p. ISBN 978-9878333-91-5. Disponible en: https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/10568.

Blokhuis, H.J., Jones, R.B., Geers, R., Miele, M. y Veissier, I. (2003). Measuring and monitoring animal welfare: transparency in the food product quality chain. Animal welfare-potters bar then wheathampstead, 12 (4), 445-456.

Blokhuis, H.J., Veissier, I., Miele, M. y Jones, B. (2010). The Welfare Quality® project and beyond: Safeguarding farm animal well-being. Acta Agriculturae Scand Section A, 60 (3), 129-140. Broom, D.M. (2021). A method for assessing sustainability, with beef production as an example. Biol. Rev. 96, 1836-1853.

Broom, D.M. (1986). Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, 142, 524-526.

Dawkins, M.S. (1988). Behavioural deprivation: a central problem in animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 20 (3), 209-225.

De Brito, G.F., Ponnampalam, E.N. y Hopkins, D.L. (2017). The effect of extensive feeding systems on growth rate, carcass traits, and meat quality of finishing lambs. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16 (1), 23-38. del Campo, M., Manteca, X., Soares de Lima, J.M., Brito, G., Hernández, P., Sañudo, C. y Montossi, F. (2021). Effect of different finishing strategies and steer temperament on animal welfare and instrumental meat tenderness. Animals, 11, 859. FAWC. (1993). Second Report on Priorities for Research and Development in Farm Animal Welfare. DEFRA. Londres, UK. Gallo, C. (2010). Bienestar animal y buenas prácticas de manejo animal relacionadas con la calidad de la carne. En: Introducción a la Ciencia de la Carne (pp. 455-494). Montevideo: Editorial Hemisferio Sur.

Gottardo, F., Brscic, M., Contiero, B., Cozzi, G. y Andrighetto, I. (2009). Towards the creation of a welfare assessment system in intensive beef cattle farms. Italian Journal of Animal Science, 8, 325-342.

Kaurivi, Y.B., Laven, R., Hickson, R., Parkinson, T. y Stafford, K. (2020). Developing an animal welfare assessment protocol for cows in extensive beef cow–calf systems in New Zealand. Part 1: assessing the feasibility of identified animal welfare assessment measures. Animals, 10, 1597.

Langman, L. (2021). Desarrollo de protocolos de evaluación de bienestar animal como herramientas de promoción en la producción de carne bovina. Primer Congreso Virtual Internacional De Ganadería Del Futuro "Mirando Al 2030". 27 y 28 de agosto de 2021. Ecuador.

Laven, R. y Fabian, J. (2016). Applying animal-based welfare assessments on New Zealand dairy farms: feasibility and a comparison with United Kingdom data. New Zealand Veterinary Journal, 64, 212-217.

Mellor, D.J., Beausoleil, N.J., Littlewood, K.E., McLean, A.N., McGreevy, P.D., Jones, B. y Wilkins, C. (2020). The 2020 five domains model: Including human–animal interactions in assessments of animal welfare. Animals, 10 (10), 1870.

Mendl, M. y Paul, E.S. (2004). Consciousness, emotion and animal welfare: insights from cognitive science. Animal Welfare, 13 (1), 17-25.