8

Los defectos más comunes en los quesos (parte II)

Artículo del boletín Ha-La Biotec 170 de Novonesis (Valinhos, Brasil)

Coordinación y Edición: Raquel Chiliz.

Consultoría y redacción técnica: Tiago Silva, Michel M. Saito y Lúcio A. F. Antunes. Versión en español: Graciela Taboada.

4

Entrevista a Guillermo

El Director Ejecutivo de CAFYPEL habla sobre los objetivos y logros de la institución

Nacida en la ciudad santafesina de El Trébol, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) es una entidad gremial empresaria que hoy representa a 65 firmas. Su Director Ejecutivo es el Mg. Guillermo Ferrero, que se desenvuelve en el cargo desde los inicios de la institución. Con justificado entusiasmo, muestra los logros de una entidad dinámica y en crecimiento.

16

Tomás y Francisco Meyer - Deiman Aditivos

Su empresa ofrece sabores originales y de alta calidad

20 23 24 26

Desinmec Ingeniería S.A.

Tecnología, innovación y compromiso: el ADN de Desinmec en 20 años de historia.

Busch Vacuum Solutions

Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C

SIMES

Bombas lobulares con by-pass y válvula limitadora de presión

BIOTEC S.A.

Cheese Academy 2025: un viaje sensorial e innovador por el mundo del queso

Invitación al XIX Congreso

Cibus Tec Forum 2025

La muestra-conferencia que revoluciona el Food Tech 30

Koelnmesse e IFEMA Madrid

lanzan Anuga Select Ibérica

Con el foco en España y Portugal como mercados de crecimiento, el proyecto refuerza la posición de Anuga en Europa con impulso al comercio, la innovación y la cooperación

BIOTECNOLOGÍA

Significativo avance para la producción de caseína de origen microbiano

Investigadores desarrollaron dos tecnologías para lograr su fosforilación, con propiedades funcionales y nutricionales semejantes a la caseína bovina

Dulce de leche de cabra de producción artesanal: caracterización fisicoquímica, microbiológica y sensorial

Acosta, Magali; Suarez, Daniela; Pereyra, M. Alejandra; Gugole, M. Fernanda; Maggiore, Marina; Mignino, Lorena

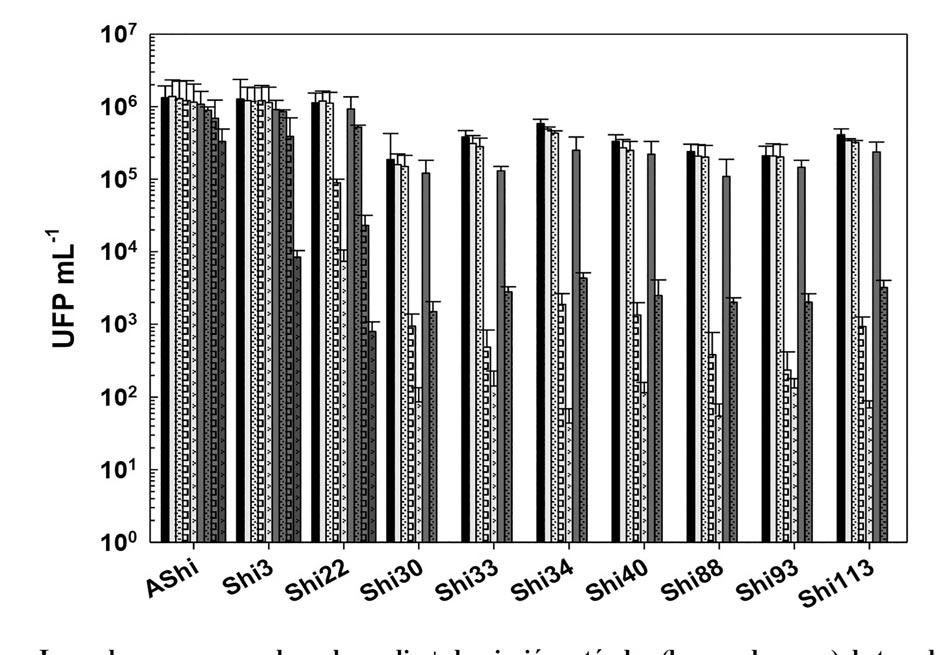

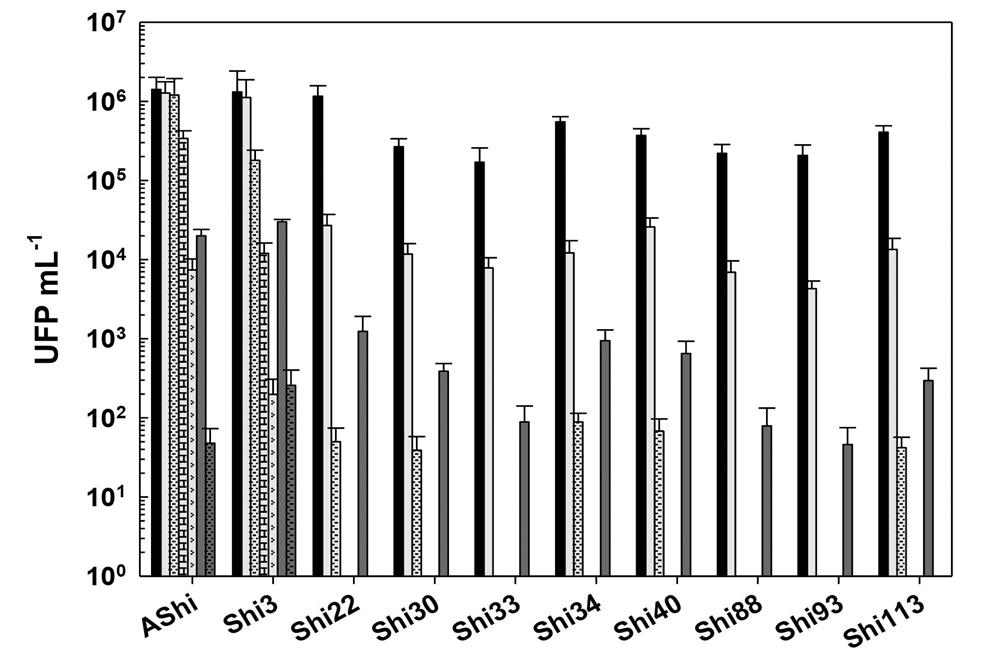

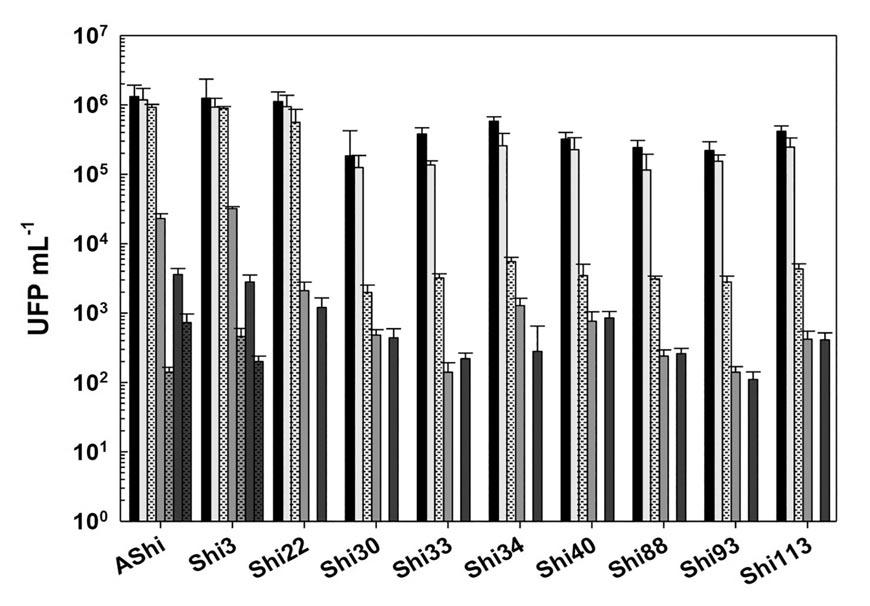

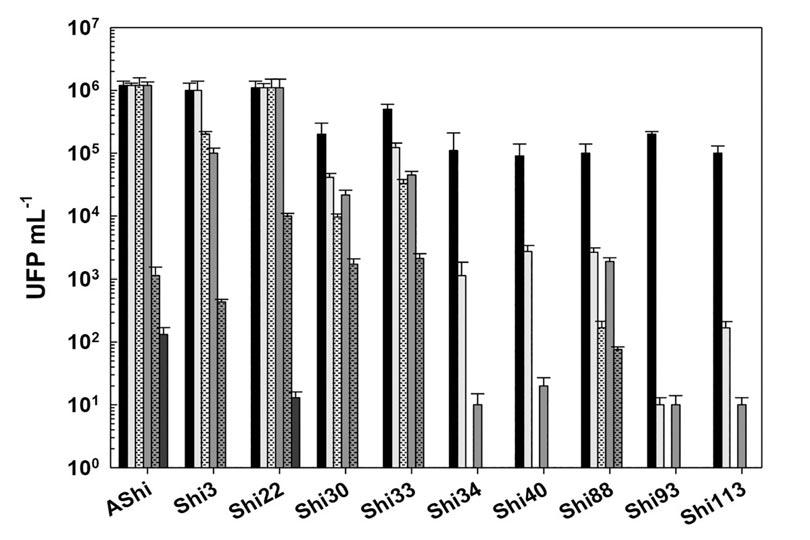

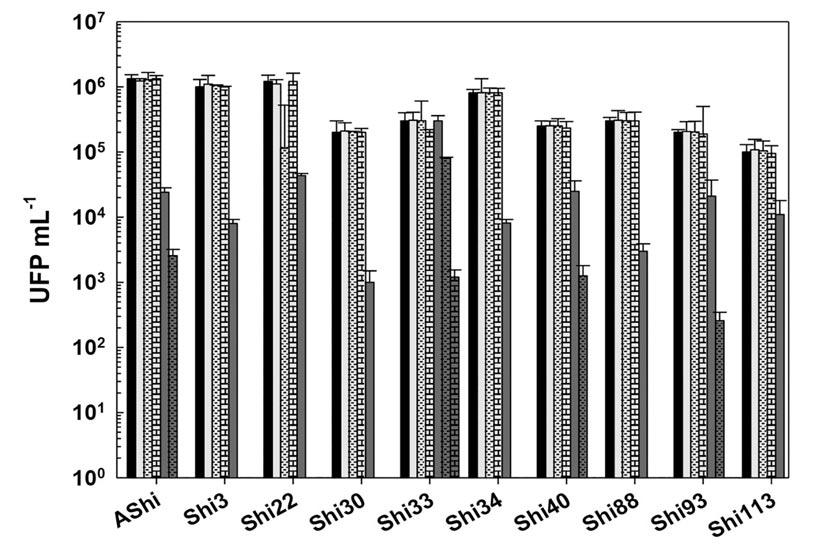

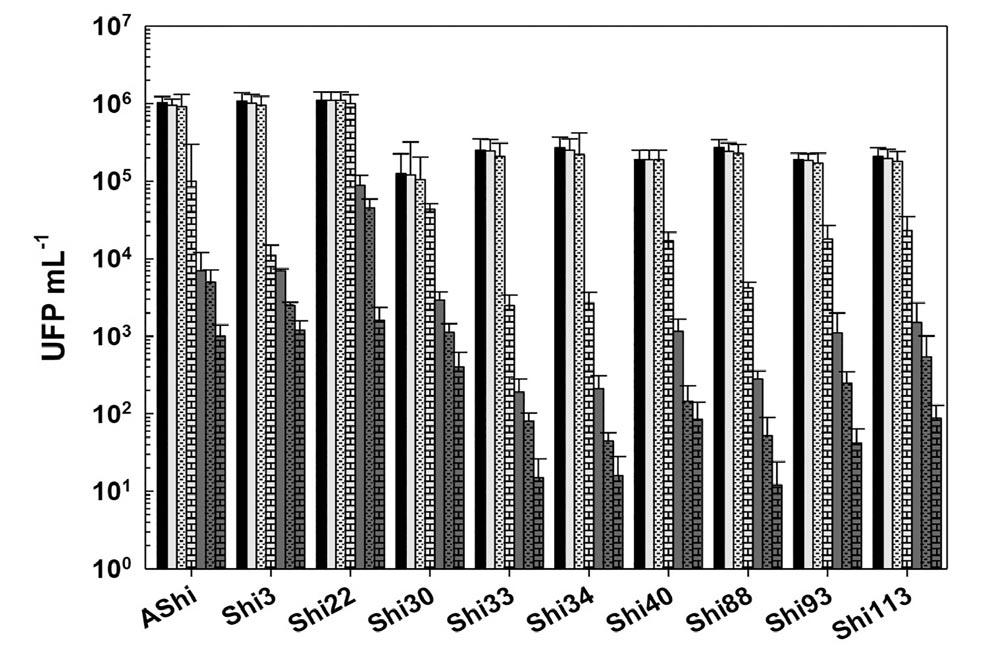

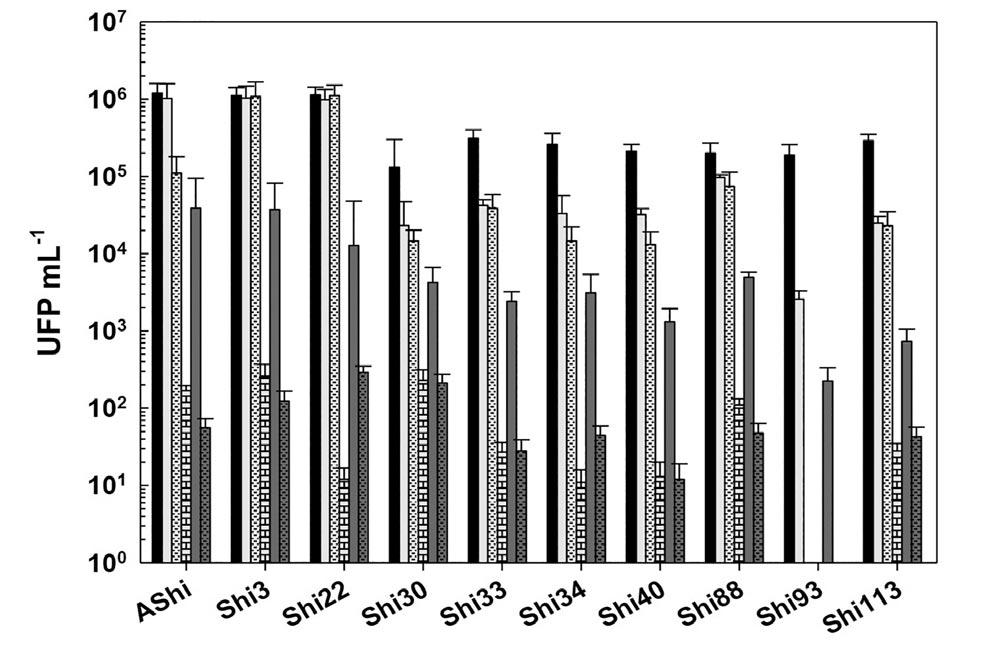

David Tomat; Cecilia Casabonne; Virginia Aquili; Andrea Quiberoni 54 INOCUIDAD 38 FORMULACIÓN

Evaluación de aditivos de grado alimentario sobre la viabilidad de diez fagos de Shigella flexneri para mejorar la seguridad de los alimentos

El Director Ejecutivo de CAFYPEL habla sobre los objetivos y logros de la institución

Nacida en la ciudad santafesina de El Trébol, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) es una entidad gremial empresaria que hoy representa a 65 firmas. Su Director Ejecutivo es el Mg. Guillermo Ferrero, que se desenvuelve en el cargo desde los inicios de la institución. Con justificado entusiasmo, muestra los logros de una entidad dinámica y en crecimiento. “Estamos demostrando que pertenecer a esta institución genera resultados a mediano y largo plazo que son muy importantes y que hoy ya se pueden ver en la gestión de una década”, afirma.

¿Cuál es el objetivo de CAFYPEL?

Esta gremial empresaria se pensó desde un comienzo con características diferentes a otras similares. Está diseñada para potenciar el desarrollo tecnológico y la formación de los recursos humanos de las empresas que representamos y de los eslabones con los que se vinculan, como por ejemplo la producción de leche en tambo o el procesamiento de la leche en la industria. No representa a ninguna industria láctea, representa a los fabricantes de equipamientos de la industria láctea, pero interactuamos con ella para potenciar tecnológicamente a nuestras empresas. Hoy CAFYPEL representa a 65 firmas de diferentes puntos del país, pero en nuestro circuito hay más empresas que podrían ingresar y que esperamos sumar. En nuestro recorrido por las cuencas lácteas vemos que hay mucho trabajo por hacer. Ese proyecto inicial se concretó en el 2021 con la inauguración del Centro Tecnológico, que tiene características únicas en el país. Allí funcionan laboratorios de ensayos y simulación de componentes y equipos que nos permiten validar y certificar los parámetros más importantes. CAFYPEL es el único ente que lo puede hacer a nivel nacional y tal vez en Latinoamérica. Dentro de esto, desarrollamos trabajos según las necesidades de las empresas en función de las demandas que nos presentan. Por ejemplo, desarrollamos una plataforma que se llama Cafycontrol, para monitoreo de quipos vinculados a la producción primaria. Este Centro Tecnológico también nos habilita para dos grandes actividades, hoy muy fuertes, que son Investigación y Desarrollo, e Innovación.

¿Qué diferencia hay entre validaciones y certificaciones?

Hoy CAFYPEL llega hasta las validaciones. Una empresa puede pedir la validación de un equipo de ordeñe según las normas ISO o IRAM y la cámara realiza esta gestión. Se hacen los ensayos dinámicos y estáticos correspondientes en función de la normativa y se emite un informe técnico indicando si se cumplen o no las normas. Pero aún la cámara no recorrió el camino de la certificación, porque el mercado no lo está requiriendo, pero creemos que vamos en esa dirección para lograr mayor competitividad.

Participantes de la Diplomatura para el sector industrias láctea

¿Cómo funciona el Cafycontrol?

Es un sistema de monitoreo remoto para los principales parámetros de un equipo de ordeño o de un tanque refrigerador de leche. Está conformado por una plataforma que captura y gestiona los datos vinculados con sensores instalados en esos equipos. Esto permite un monitoreo constante de los parámetros de funcionamiento. Frente a algún incidente que ocurra en el proceso, se disparan alarmas a un teléfono móvil o a una PC del usuario donde inmediatamente se comunica lo que está ocurriendo. Esto mejora el servicio técnico del equipamiento en cuestión al que le llega la alarma del funcionamiento negativo y la detección inmediata del problema. Antes, cualquier problema que aparecía en un tambo llevaba mucho tiempo para identificar, ahora no. Lo pensamos para el mejor mantenimiento y mejora de los equipamientos. Es un apoyo importante para el fabricante.

¿De dónde provienen las tecnologías para el sector lácteo?

Hoy ya no se habla de tecnologías nacionales o extranjeras. Tenemos dentro de la cámara algunas firmas internacionales, pero no nos interesa pararnos sobre el binomio nacional o del exterior. Nuestras tecnologías no podrían existir sin componentes que son importados. La apertura de los mercados a partir de fines del 2023 no resintió el desarrollo de nuestras empresas. La industria nacional da buenos servicios de posventa, de repuestos, el trabajo a medida de lo que requiere el cliente, etcétera. Nos esforzamos para que esto sea un diferencial.

También la Cámara promueve las empresas argentinas en el exterior…

Hacemos dos misiones comerciales al exterior por año. Este año hicimos México-Honduras y luego Ecuador-Perú, y tendremos –también como todos los años- una misión comercial inversa en la primera semana de diciembre. Estoy muy conforme, porque en marzo cuando hicimos la primera misión comercial de este año al exterior llevamos catorce empresas que representaron el espectro total de los proveedores de la cadena láctea, desde el fermento al envasado, lo que significó mostrar la potencia de la oferta tecnológica argentina. Esto es un logro importante para presentarnos a nivel internacional. También hay otras acciones que programamos en forma habitual para comercio exterior, como las visitas técnicas en conjunto con la Prov. de Santa Fe y la Cancillería. Normalmente buscamos una feria profesional en el exterior, la visitamos durante un día y medio y luego organizamos una agenda de trabajo durante toda una semana para conocer la realidad y los avances que existen. Se visitan empresas proveedoras, laboratorios, tambos e industrias.

¿La oferta tecnológica de las empresas nacionales cubren todos los requerimientos de la producción láctea?

Nuestras tecnologías cubren todas las necesidades, salvo dos grandes equipos que no fabricamos en el país. Una es la desnatadora, que es necesaria para separar la nata de la leche y a partir de allí generar un sinnúmero de derivados. El segundo es el equipo de envasado tipo Tetrapak o larga vida, que tampoco tenemos. En todo el resto podemos ofrecer tecnología con diferentes características, con automatización y a diferentes escalas para aplicar según los requerimientos de los establecimientos de nuestro país.

¿Y en cuanto a envases para productos lácteos?

Cafypel cuenta con fabricantes de envases que tienen un vínculo fuerte con nuestra cámara, pero no tenemos un laboratorio de ensayo y simulación de equipos de envasado. Este es un tema que podría ser tomado por el Instituto Argentino del Envase. Pero sí

tenemos en nuestro consejo directivo fabricantes de equipamientos para envasado. Algunos de ellos están radicados en San Carlos, Prov. de Santa Fe, y nos acompañan en nuestras misiones.

¿Cuál es el panorama de la producción y la industria en cuanto a la tecnología?

Hoy tenemos entre el 50 y 60% de los tambos que producen menos de 6000 litros diarios. Es un tema importante, porque son bajas las escalas. Nosotros estamos dando servicios tecnológicos para tambos de 500, 1000 o 1500 litros, donde uno se pregunta cuál es la razón de existir de estos establecimientos. Hay casos, como la Unión Tamberos de Frank, que reúne unos 280 tambos que hacen un pool de comercialización de leche. Ahí encuentran una solución a la escala, tranqueras hacia adentro se puede ver que se están incorporando poco a poco tecnologías y que hay una apertura mayor que años atrás. Hay un 40% de tambos que avizoramos con una fuerte concentración en el sentido de elevar los litros de producción y esto indefectiblemente termina por decantar en incorporación de tecnología. En cuanto a la industria, cuando se cerró Sancor se pensó que iba a suceder una gran concentración, pero pasó lo opuesto. Hubo una gran diseminación de empresas lácteas a lo largo del territorio, lo que generó un flujo muy interesante. Hay 670 industrias lácteas de las cuales la mayoría está incorporando tecnologías.

¿Cómo se están desarrollando las diplomaturas? Tenemos una diplomatura sobre Instalación, Mantenimiento y/o Reparación de Equipos Vinculados a Producción Primaria que está ya transitando la cuarta cohorte. Nos vinculamos con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, que nos valida la certificación de esta diplomatura. Con las mismas características diseñamos otra diplomatura para la industria láctea. Instalación, Mantenimiento y/o Reparación de Equipos y Componentes Vinculados al Procesamiento de la Leche. En este caso está certificada por la Universidad Nacional Tecnológica.

¿Qué acciones están realizando en relación con la eficiencia energética, un tema que hoy preocupa a todo el mundo?

Hemos hecho allí un avance interesante proponiendo una matriz de eficiencia energética para tambo desarrollada por CAFYPEL. Esta matriz nos permite elaborar un informe donde aparecen los puntos críticos de consumo de energía en los establecimientos. A partir de estos datos se toman acciones para mejorar esas situaciones. incluso con una proyección de inversión. Luego hicimos lo mismo con una matriz pensada para la industria láctea. Allí recién estamos comenzando.

¿Cuál es la conclusión de estos años de gestión?

Hay un número de variables sobre las cuales trabajamos y que dan el sentido al esfuerzo hecho en estos años: la mejora en el testeo del funcionamiento de la tecnología, el desarrollo e innovación de tecnología, la formación de recursos humanos vinculados a la instalación y mantenimiento de esas tecnologías. Y estamos muy orgullosos del éxito de las visitas técnicas y comerciales a diferentes países, que nos permiten la apertura mental para ver la realidad desde otra óptica, saber qué es lo que ocurre en el mundo y lo que requieren los clientes en el exterior. Todas estas variables llevan a mejorar la situación de los fabricantes, que son nuestro objetivo.

Director Ejecutivo

Director Técnico

Asistente Técnico

Asesores Externos

Tecnología para Ordeño

Tecnología para Refrigeración de leche

Tecnología para Productos lácteos

Tratamiento de Efluentes

Tratamientos Químicos

Mg. Guillermo O. Ferrero

Ing. Marcelo A. Lenzi

Tec. Agustin Bergamasco

Ing. Gabriel Manfré

Ing. Rodolfo Baricco

Esp. Mauro Bonafede

Ing. Leonardo Genero

Mg. Ma. Carolina Garnero

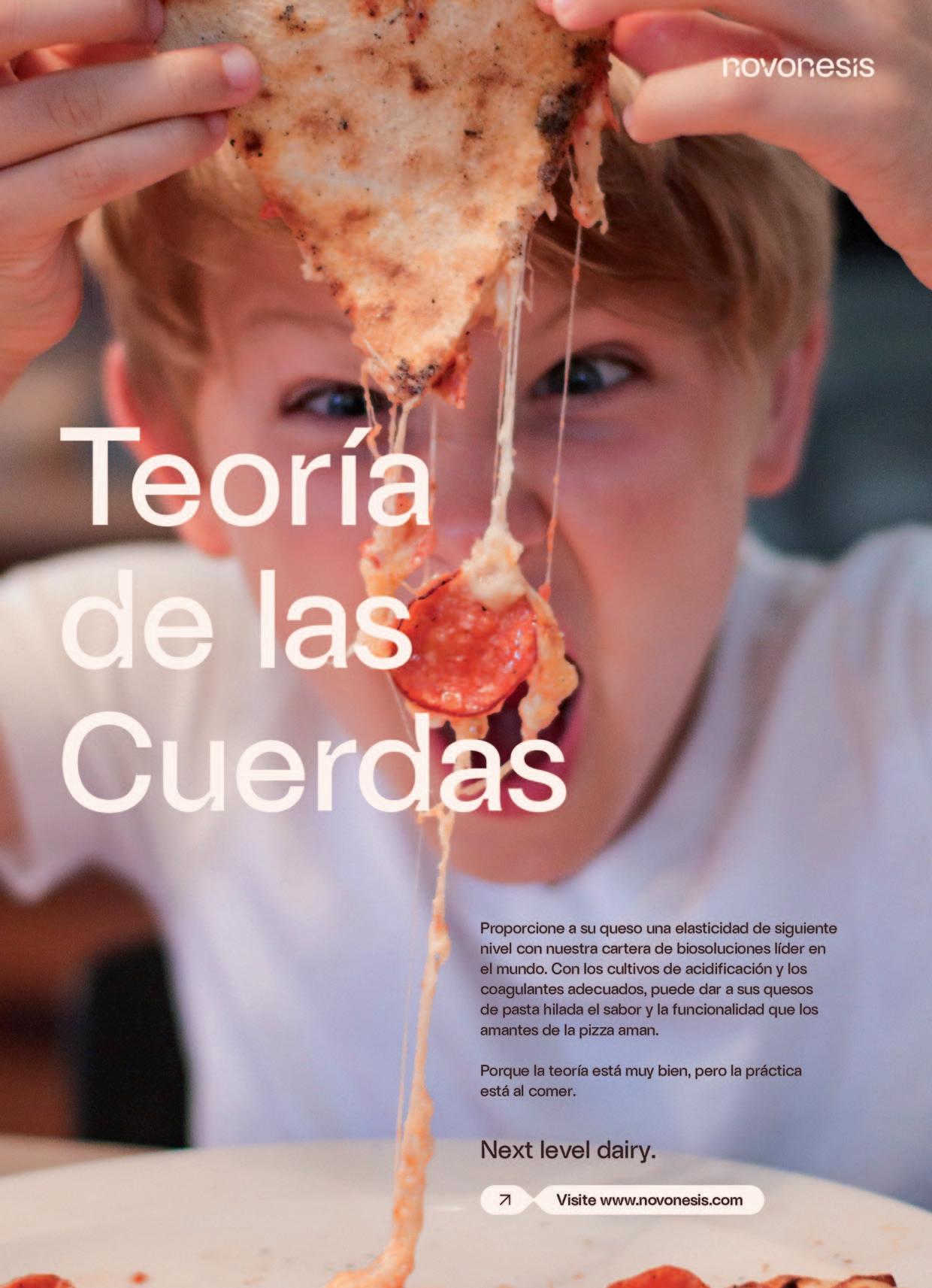

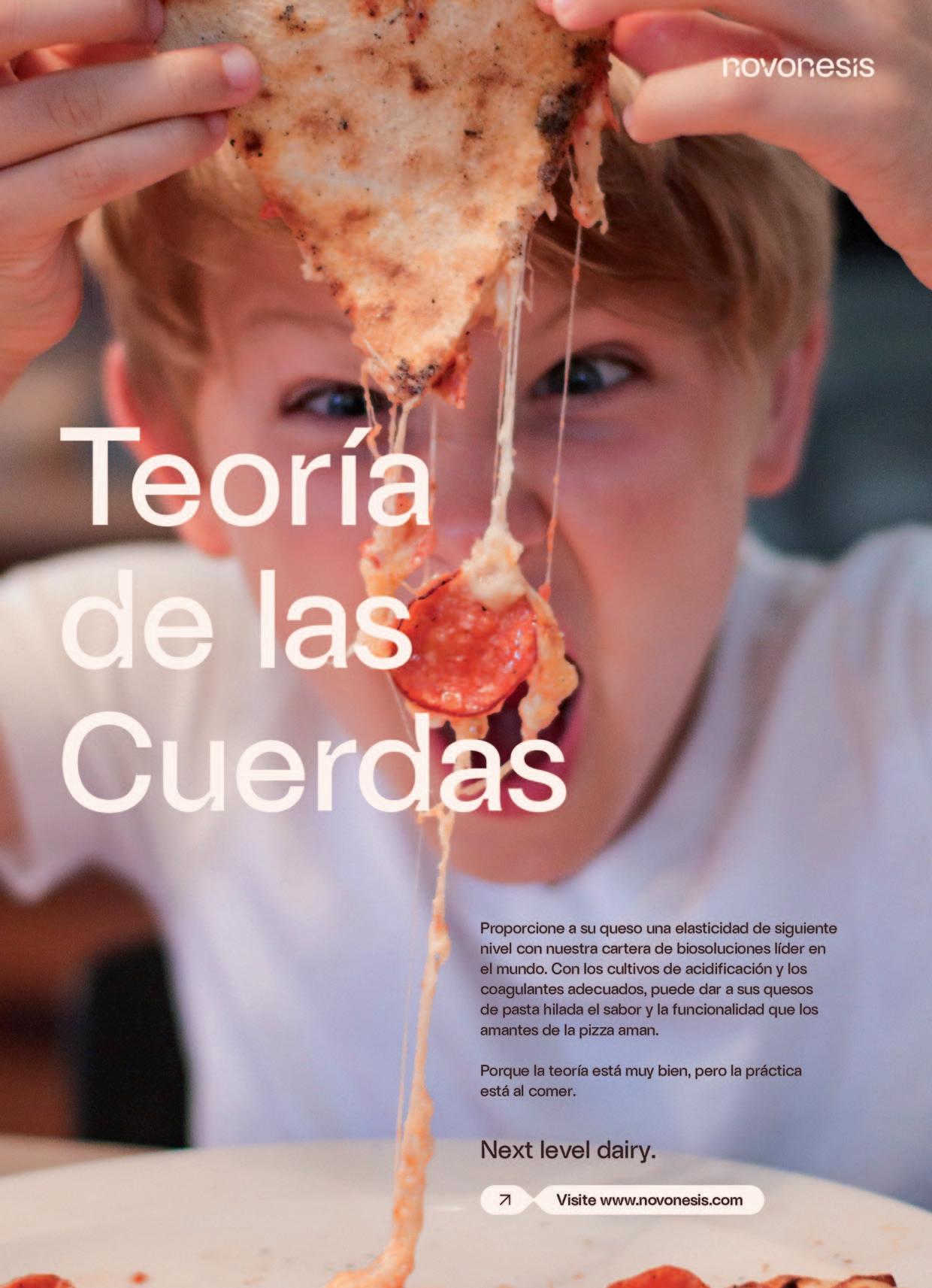

Artículo del boletín Ha-La Biotec 170 de Novonesis (Valinhos, Brasil)

Coordinación y Edición: Raquel Chiliz. Consultoría y redacción técnica: Tiago Silva, Michel M. Saito y Lúcio A. F. Antunes.

Versión en español: Graciela Taboada.

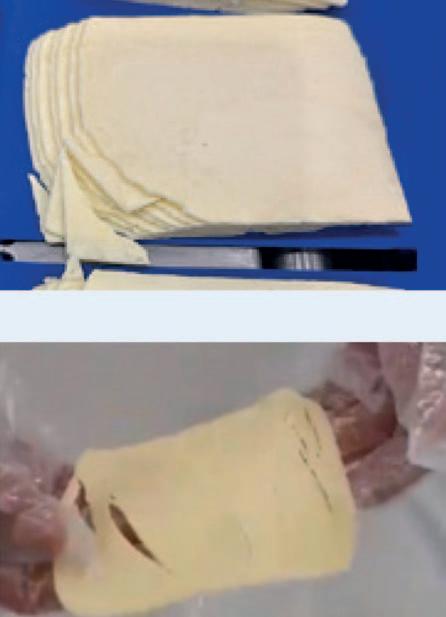

En el proceso de producción de quesos en rebanadas, dos de los principales retos son el exceso de peso de las rebanadas y la falta de corteza en los quesos. Estos factores afectan directamente a la eficacia de la producción, la rentabilidad y la calidad de los productos. La textura excesivamente blanda del queso es uno de los principales factores que dificultan un corte preciso, aumentando la probabilidad de variaciones del peso de las rebanadas y, en consecuencia, el riesgo de sobrepeso. Este problema tiene un impacto directo en los procesos de producción, generando residuos, retrabajos y aumento de costos, además de exponer a la empresa a riesgos legales y comerciales.

El proceso de proteólisis, especialmente la proteólisis primaria, desempeña un papel crucial en este contexto. Durante la estabilización/maduración del

Analizar los principales defectos de los quesos en rebanadas es esencial para la industria láctea, sobre todo teniendo en cuenta el importante crecimiento de este formato de consumo en el mercado, impulsado principalmente por la demanda de mozzarella. En este artículo se analizarán los principales defectos encontrados en los quesos en rebanadas, con énfasis en los impactos sobre la productividad y en no comprometer las características visuales y estructurales del producto final.

queso, se produce la hidrólisis de las caseínas, en particular de αs1 y β-caseína, dando lugar a la formación de péptidos de alto peso molecular. La αs1caseína es la fracción más susceptible a la ruptura inicial y desempeña un papel decisivo en la definición de la textura del queso, asociándose a menudo con la firmeza de la matriz proteica. Su hidrólisis precoz puede contribuir a una textura más blanda, incluso en los quesos más jóvenes, lo que facilita el corte previo. Sin embargo, este ablandamiento acelerado tiene un costo: los procesos de degradación más rápidos pueden poner en peligro la estabilidad de la textura a largo plazo, acortando la vida útil y aumentando el riesgo de defectos estructurales en el producto final.

Este proceso está influenciado por las proteasas naturales de la leche y por la enzima coagulante uti-

lizada. La elección del coagulante es decisiva en el grado de la proteólisis primaria. Coagulantes con baja relación C/P (relación entre la capacidad coagulante y la actividad proteolítica) tienen una alta actividad proteolítica, lo que promueve una degradación más intensa de las proteínas durante la estabilización/maduración. Como resultado, el queso adquiere una textura excesivamente blanda y pierde su geometría original.

Para minimizar la proteólisis excesiva y mantener la firmeza adecuada del queso, se recomienda usar coagulantes con una alta relación C/P, lo que facilita un corte preciso y reduce el riesgo de variaciones en el peso de las rebanadas. En el gráfico 1 y

Tabla 1 se observa que la muestra preparada con el coagulante CHY-MAX® Supreme (relación C/P = 80) presentó una menor variabilidad en el peso de los cortes en comparación con la muestra producida con quimosina de primera generación (relación C/P = 20). Esta conclusión se ve reforzada por el análisis del coeficiente de variación (C.V.) de los datos en relación con la media. Cuanto menor es el coeficiente de variación, mayor será la uniformidad entre las muestras analizadas. Los resultados muestran que CHY-MAX® Supreme alcanzó un coeficiente de variación de 0,67, mientras que la quimosina de primera generación mostró un valor superior, de 1,11.

En términos prácticos, esto significa que el uso de CHY-MAX® Supreme proporciona rebanadas con pesos más homogéneos, con un 40% menos de variación en comparación con el coagulante tradicional. Estos resultados demuestran que CHY-MAX® Supreme es la elección ideal para los productores que buscan pesos estandarizados de las rebanadas, lo que contribuye a la consistencia del producto y a reducir el desperdicio, con ganancias de eficiencia y calidad en la producción.

La ausencia de corteza en los quesos aumenta la adherencia de la superficie húmeda a las cuchillas, lo que aumenta la fricción y dificulta el deslizamiento durante el corte. Este efecto perjudica la uniformidad y genera pérdida de fragmentos, llamados “finos”, especialmente en cortes más delgados, debido a una mayor deformación y rotura de los bordes, lo que requiere ajustes en la velocidad de corte. Por ello, la formación de corteza es esencial para garantizar la estructura del queso destinado a

rebanadas. La lixiviación es un fenómeno fisicoquímico caracterizado por la eliminación de sustancias solubles de un sólido en contacto con un líquido, y es una de las principales causas de la ausencia de corteza en los quesos. Esto se produce cuando el calcio de la superficie migra a la salmuera debido a un desequilibrio osmótico, lo cual debilita la matriz proteica y dificulta la formación de la corteza. Este proceso es más intenso en salmueras nuevas, desprovistas de calcio disuelto. La lixiviación excesiva de calcio puede predisponer al queso a la peptización, un fenómeno en el que las caseínas de la superficie se vuelven más solubles debido a la pérdida de calcio unido, lo que aumenta la capacidad de absorción de agua y da como resultado una textura suave y gelatinosa.

En los procesos continuos (vías), surge la pregunta: si los primeros quesos dan calcio a la salmuera, ¿no debería haber un equilibrio que evite la lixiviación en los quesos posteriores? La respuesta está en el hecho de que el calcio liberado por los quesos a menudo precipita en forma de sales insolubles, como el fosfato de calcio (Ca3(PO4)2) o el carbonato de calcio (CaCO3). Como este calcio no permanece en forma soluble, no contribuye al equilibrio iónico necesario para preservar la estructura de la superficie de los quesos. Por lo tanto, el uso continuo de salmuera sin una reposición adecuada de calcio mantiene el gradiente de concentración, intensificando la lixiviación y perjudicando la formación de la corteza en los quesos posteriores. Para evitar este problema, además de agregar cloruro de calcio (CaCl2) en salmueras nuevas, es esencial controlar regularmente el contenido de calcio soluble en salmueras de uso continuo. Se recomienda realizar reposiciones semanales con una solución de cloruro de calcio al 0,10% para mantener el equilibrio necesario.

Es importante destacar que el proceso de filtración de salmuera, ya sea por ultrafiltración (UF) o microfiltración (MF), elimina únicamente el calcio insoluble aportado por los quesos, sin afectar el calcio en forma iónica. Por lo tanto, estos procesos no interfieren con el equilibrio iónico de la salmuera, lo cual contribuye al mantenimiento de las condicio-

nes ideales para la formación de la corteza, sin comprometer el contenido de calcio necesario para el equilibrio osmótico durante la salazón.

Además de la calidad del queso, la elección del equipo de corte ejerce un papel importante en la obtención de cortes consistentes y estandarizados.

Las máquinas bien diseñadas, con cuchillas afiladas y sistemas de ajuste precisos, contribuyen a un corte uniforme, disminuyendo la variación de peso entre las rebanadas y reduciendo la formación de “finos”. El rendimiento de este equipo depende en gran medida de las características del queso, especialmente de su textura. La combinación de un queso con una estructura optimizada, una geometría perfecta y un equipo eficiente maximiza el rendimiento, reduce el desperdicio y asegura el cumplimiento de las normas regulatorias, fortaleciendo la competitividad de la industria en el mercado.

PRODUCTO FINAL CON DEFECTOS

Grietas

Las grietas en los quesos en rebanadas no sólo comprometen el aspecto visual del producto, sino que también dificultan su manipulación y utilización. Este defecto está relacionado con el equilibrio entre la relación molar de calcio y fósforo presente en la matriz proteica del queso, y puede ser causado por una deficiencia o un exceso de solubilización del calcio. El fosfato de calcio coloidal formado a partir de esta relación es un compuesto que actúa como agente estabilizador de las micelas de caseína, y es esencial para asegurar la estabilidad estructural y la calidad en el proceso de corte. La matriz proteica del queso está formada principalmente por micelas de caseína, cuya integridad estructural depende de la unión entre las proteínas y el fosfato de calcio. Cuando hay un exceso de calcio en la forma insoluble, se produce una reticulación excesiva de las células, lo que da lugar a una estructura rígida y quebradiza. Esta rigidez reduce la flexibilidad de la red proteica, lo que hace que las rebanadas sean más susceptibles de agrietarse. Este defecto es más frecuente en los “quesos jóvenes”, que tienen un mayor contenido de calcio no solubilizado y también contribuyen al desprendimiento de pequeños fragmentos de queso durante el corte en rebanadas. Por otro lado,

una acidificación excesiva, caracterizada por una caída brusca del pH durante las etapas de fabricación, provoca la disolución excesiva del fosfato de calcio y elimina parte del calcio estructural de las micelas de caseína. Como resultado, la red de proteínas pierde cohesión y se vuelve inestable y menos elástica, lo que también conduce al agrietamiento (Gráfico 2)

La acidificación del queso se puede dividir en cuatro etapas (Gráfico 3). Los principales aspectos para examinar en la identificación de fallas durante este proceso son la presencia de inhibidores en la leche, levadura fuera de las condiciones de almacenamiento recomendadas y su fraccionamiento inadecuado, que ocurren en la etapa 1.

Gráfico 2 – Desequilibrio en la relación molar entre calcio y fósforo.

Gráfico 3 – Etapas en el proceso de acidificación

Deficiencia en la solubilización del calcio.

Queso aún joven para soportar el proceso de corte en rebanadas. En los primeros días, ocurre la solubilización del fosfato dicálcico, crucial para la formación de una red proteica cohesiva que permita el corte perfecto en rebanadas y minimice las pérdidas.

Exceso de solubilización del calcio.

La red de proteínas debilitada no logra mantenerse unida, lo que lleva al desarrollo de una textura frágil y a la formación de grietas durante el corte.

Durante la etapa dos, el período entre el rango de pH de 6,3 y 6,1, puede producirse una demora, especialmente cuando se utiliza el microorganismo Streptococcus thermophilus, que puede indicar una alta concentración de urea o un nivel significativo de oxígeno disuelto en la leche. En la etapa tres, entre el rango de pH de 6,1 a 5,5, la proporción más probable para la demora es el ataque de bacteriófagos y/o fallas en el proceso de fabricación del queso. Al final de la cinética de acidificación, en la cuarta etapa, un problema muy común es la post-acidificación y las razones más probables son el desequilibrio entre las cepas, altos recuentos de NSLAB, largos intervalos de limpieza CIP del pasteurizador o exceso de suero dentro de los gránulos. Este desequilibrio perjudica la integridad de las rebanadas, aumentando el riesgo de roturas durante el corte. Es esencial controlar el equilibrio del fosfato cálcico para garantizar la estabilidad estructural del queso, minimizar la aparición de grietas y optimizar el rendimiento en el corte en rebanadas.

ADHESIVIDAD

La adhesividad en los quesos en rebanadas se refiere a la tendencia del queso a adherirse a las superficies de corte y entre sí, causando molestias a los consumidores. Este fenómeno está influenciado por la proteólisis, reacción determinante para la alteración de la textura de los quesos, haciéndolos más pastosos y, en consecuencia, aumentando su adhesividad (Gráfico 4). Podemos identificar cuatro agentes proteolíticos principales: enzimas del coagulante, proteasas endógenas, proteasas y peptidasas del cultivo añadido, y enzimas liberadas por NSLAB.

- Enzimas del coagulante. La proteólisis inducida por la quimosina durante la maduración afecta significativamente a la textura del queso.

- Proteasas endógenas de la leche. La plasmina es la principal enzima proteolítica endógena de la leche y desempeña un papel decisivo en la hidrólisis de la caseína durante la maduración del queso, lo que influye directamente en la adhesividad de los quesos en rebanadas. La actividad de la plasmina da lugar a la degradación de la caseína, especialmente de la β-caseína y de la αs2-caseína, lo que conduce

a la formación de péptidos menores que alteran la estructura del queso. Su concentración aumenta cuando la leche procede de vacas con mastitis, lo que indica un alto recuento de células somáticas. El plasminógeno es su precursor cuatro veces más abundante, ambos relacionados con la micela de la caseína. Este hecho es de gran importancia, ya que una vez que el plasminógeno se convierte en plasmina, actuará sobre la proteína de la leche, hidrolizando las caseínas.

- Proteasas y peptidasas del cultivo añadido. Las bacterias del cultivo lácteo son esenciales en la fabricación de quesos, tanto por su rápida producción de ácido láctico, que reduce el pH, como por la liberación de enzimas proteolíticas. Estas enzimas degradan las caseínas en péptidos menores, lo que influye en la textura y el sabor del queso. La elección de cultivos bacterianos, como Streptococcus thermophilus (a menudo utilizado en la fabricación de queso Mozzarella y Prato), es esencial para controlar la proteólisis y, en consecuencia, la textura y adhesividad de los quesos, debido a su baja actividad proteolítica. Es importante destacar que la utilización de microorganismos como Lactobacillus helveticus contribuye significativamente al desarrollo del sabor en los quesos. Sin embargo, su uso se ha vuelto menos común debido a su alta capacidad proteolítica. Algunas pocas bacterias producen polisacáridos en cápsulas (CPS) que ayudan a retener agua en el queso sin ablandarlo. Por lo tanto, el uso de cultivos bacterianos que producen CPS mejora la textura, el rendimiento y la experiencia del consumidor al manipular y consumir quesos en rebanadas. Bacterias con esta capacidad son extremadamente raras, pero Novonesis cuenta con estas cepas en algunos de sus cultivos, específicamente indicados para la fabricación de queso Mozzarella y Prato, con el objetivo principal de combinar rendimiento y facilidad de corte en rebanadas.

- Enzimas liberadas por NSLAB. Las NSLAB son conocidas por su capacidad para crecer durante la maduración del queso y producir enzimas proteolíticas. Estas enzimas contribuyen a la degradación de las proteínas del queso, aumentando la liberación de péptidos y aminoácidos libres, que pueden afectar a la textura y adhesividad de las rebanadas.

Además de los agentes proteolíticos, algunos factores catalíticos influyen en la proteólisis, tales como: la composición del queso (HMD y sal en humedad) y la temperatura de almacenamiento/estabilización, que afecta la actividad enzimática y, por lo tanto, la tasa de proteólisis. El gráfico 4 muestra que la proteólisis secundaria del queso Prato producido con el

Gráfico 4 – Proteólisis secundaria en el queso Prato

cultivo DVS® BALANCE™ Max fue aproximadamente un 25% menor en relación con el cultivo de línea, utilizando leche del mismo silo. Estos resultados indican que el DVS® BALANCE™ Max promueve una mayor estabilidad estructural, optimizando la eficiencia en el proceso de corte en rebanadas.

Para monitorear las acciones de las enzimas del cultivo iniciador y todas las derivadas de la contaminación, se utiliza el índice de profundidad de proteólisis. Este índice se relaciona principalmente con la actividad de las endo y exoenzimas del cultivo utilizado en la fabricación del queso, así como las NSLAB.

PRESENCIA DE CRISTALES DE LACTATO DE CALCIO (CLC)

La presencia de cristales de lactato de calcio es un fenómeno que se puede producir en los quesos, especialmente en los cortados en rebanadas y envasados en bandejas de atmósfera modificada (ATM). Estos cristales se forman a partir del lactato, un subproducto de la fermentación de la lactosa por las bacterias lácticas. La formación de CLC puede verse influenciada por diferentes factores, incluyendo el pH del queso, la concentración de calcio y la actividad de las bacterias lácticas. El lactato formado puede presentarse en las formas isoméricas L o D, dependiendo de su conformación química espacial, la cual, a su vez, está determinada por el metabolismo de los microorganismos. El D-lactato de calcio es menos soluble que el L-lactato de calcio. Durante la maduración de los quesos, se produce un aumento del D-lactato. Las NSLAB, como Lactobacilli, Pediococci y Leuconostoc, son capaces de formar más

D-lactato y convertir el L-lactato en D-lactato, debido a la presencia de racemasas. Las poblaciones altas de la NSLAB, con índices superiores a 104/g, son suficientes para inducir un aumento significativo de Dlactato, contribuyendo a la formación de CLC. La presencia de CLC en los quesos a menudo es pasada por alto por la industria, principalmente porque las quejas de los consumidores a menudo describen estos cristales como moho blanco (Gráfico 5).

El desuerado es un fenómeno común en los quesos envasados en bandejas de ATM. Podemos identificar dos momentos distintos de desuerado en los quesos envasados en la bandeja, uno relacionado con la humedad superficial, similar a la condensación, y el otro con la exudación de suero, correlacionado con la solvatación de la caseína. La humedad superficial o “sudor” es el resultado de la salida de la humedad intersticial, agua presente en los espacios entre las

Gráfico 5 – Causas de formación de cristales de lactato de calcio

micelas de caseína. Cuando hay diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del paquete, esta humedad puede migrar a la superficie del queso, donde se condensa y forma pequeñas gotas. Este proceso es más común en quesos cortados antes del período de estabilización y puede verse exacerbado por las fluctuaciones de temperatura en las góndolas de los supermercados. Cuando un queso mozzarella envejece en una bandeja de ATM y empieza a liberar suero, este proceso puede asociarse con la solvatación de la caseína y la disminución del pH causada por las bacterias

- Baja actividad de la levadura: mayor residuo de lactosa proporciona más sustrato para que la NSLAB forme D-lactato. La NSLAB siempre será la fuente principal del defecto.

- Corte de quesos con altos recuentos de NSLAB, seguido de la utilización del equipo sin una limpieza adecuada: puede comprometer la calidad microbiológica de los lotes posteriores y aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

- Exposición de las rebanadas: a menudo, un queso con la presencia de D-lactato no presenta problemas visibles. Sin embargo, cuando se corta en rebanadas y se expone a temperatura ambiente durante unos minutos, se produce una ligera deshidratación superficial, suficiente como para saturar el lactato y dar lugar a la formación de cristales.

- Propensión a la formación de cristales en quesos cortados en ATM: cuando el queso en rebanadas se envasa en ATM, el CO2 de la mezcla de gases puede reaccionar con el agua libre del queso formando ácido carbónico. Este ácido se disocia en iones de hidrógeno (H+) y bicarbonato (HCO3-). Los iones de hidrógeno pueden reaccionar con los iones de calcio (Ca2+) en el queso, formando carbonato de calcio (CaCO3). El lactato producido por la fermentación de la lactosa puede interactuar con el calcio, dando lugar a la formación de CLC.

acidificantes (Gráfico 6). La solvatación se refiere a la capacidad de las micelas de caseína para interactuar con las moléculas de agua, formando una capa de hidratación esencial para la estabilidad de la matriz proteica. Algunas cepas de NSLAB, con alta capacidad de producción de ácido láctico y reducción del pH, pueden ser responsable de la pérdida en la solvatación, esto puede conducir a mayor liberación de humedad, especialmente en la maduración, cuando la estructura de la caseína es menos eficiente para retener agua.

Gráfico 6 – Solvatación y variación de pH 3,00 2,80

Solvatación de la caseína (mL HaO/g proteina) pH

3,004,005,006,007,00

Efecto del pH en la solvatación de caseína a 20ºC (Snoeren et al., 1984)

Otro mecanismo capaz de alterar la solvatación de las caseínas es la alta proporción de CO2 en la bandeja. Este gas tiene un efecto bacteriostático, inhibiendo el crecimiento de bacterias aerobias de deterioro y prolongando la vida útil del queso, lo que explica el interés de las industrias por aumentar su concentración. Sin embargo, esta práctica puede ser perjudicial, ya que, al disolverse en la humedad del queso, el CO2 forma ácido carbónico (H3CO2), que reduce el pH del producto. Este proceso está relacionado con el concepto de pKa (fuerza de un ácido), que representa el valor de pH en el que el ácido se disocia en un 50% en sus iones. Cuando el pH del queso se aproxima al pKa del ácido carbónico, se produce una mayor liberación de iones H+, intensificando la acidificación de la matriz proteica. Como consecuencia, la solvatación de las micelas de caseína se ve afectada, lo que resulta en la liberación de suero.

Se sabe que la causa más común para hinchazón de quesos Mozzarella y Prato en bandejas de ATM es la presencia de bacterias del grupo NSLAB, especialmente las bacterias heterofermentadoras de citrato. Otra posible causa de hinchazón en la bandeja es la descarboxilación de los aminoácidos. Durante el

Los quesos con alta posacidificación tienden a presentar:

pH muy bajo.

Poca o ninguna elasticidad.

Textura quebradiza.

Sabor extremadamente ácido.

Desuerado.

proceso de maduración y/o estabilización del queso, la caseína es degradada en péptidos y aminoácidos por las enzimas proteolíticas de las bacterias y los coagulantes. Los aminoácidos libres son sustratos para una serie de reacciones catabólicas que generan muchos compuestos de sabor importantes. Algunos aminoácidos, como el glutamato, pueden sufrir descarboxilación para producir ácidoaminobutírico y una cantidad bastante alta de CO2 por la acción de la enzima glutamato descarboxilasa, que puede activarse en condiciones ácidas y anaeróbicas -como en el queso- favoreciendo la “hinchazón” de la bandeja. Algunas bacterias, como Streptococcus thermophilus y Lactococcus subsp., tienen un sistema enzimático de descarboxilasa de glutamato que puede activarse en condiciones específicas, como pH bajo y ambientes anaeróbicos, comunes en la tecnología de atmósfera modificada (ATM). Esto crea un ambiente anaeróbico dentro del envase, eliminando casi todo el oxígeno y reemplazándolo con otros gases, como el nitrógeno y el dióxido de carbono. Es crucial garantizar que los cultivos utilizados en la elaboración de queso no contengan este sistema de descarboxilasa. Las cepas de cultivo de Novonesis están libres de este complejo, lo que asegura la calidad y seguridad de los productos.

¿Qué ofrece Deiman Aditivos al mercado?

Si bien nuestra familia tiene una larga trayectoria en el sector alimentario, Deiman es una empresa relativamente joven y muy innovadora que está irrumpiendo en el mercado de sabores. Venimos trabajando en este proyecto desde hace dos años y ahora tenemos ya todas los registros y autorizaciones correspondientes para comercializarlos. Diría que, además de alta calidad, lo que ofrecemos es innovación, frescura. Queremos ser una empresa descontracturante, disruptiva, pero sin dejar de lado el profesionalismo que conlleva este rubro. A través de nuestra experiencia en el sector notamos que todas las empresas de sabores son muy tradicionales. Nosotros buscamos salir del molde, traer sabores nuevos, experiencias nuevas. Más allá de nuestro muy amplio catálogo de productos (tenemos más de 100) ofrecemos la posibilidad de llegar a nuevas notas, nuevos desarrollos. Queremos que las empre-

En el Parque Industrial de Burzaco se alza una nueva y moderna planta para elaboración de aditivos alimentarios. Pertenece a Deiman Aditivos, una empresa familiar que ha decidido confiar en el mercado argentino con una gran inversión, no sólo edilicia y en maquinaria sino también en capacitación de su personal. Entrevistamos a Tomas Meyer, y su hermano Francisco, ambos integrantes de la firma. “Somos una empresa innovadora, nuestra idiosincrasia es la cercanía al cliente, jamás vamos a dejarlo solo. Queremos acompañarlo en todos aspectos: calidad de producto, precios, relación comercial, logística… Eso es lo que nos va a destacar, la cercanía y la calidad”, enfatizan.

sas creen su producto con la identidad que representa a cada una, Deiman abre las puertas a la creatividad.

¿Trabajan en conjunto con el cliente?

A cada cliente le ofrecemos la oportunidad de usar un sabor base y a partir del mismo, si se requiere, dirigir el desarrollo hacia lo que quisiera alcanzar, porque nuestro concepto es dar a cada producto final una identidad propia. Para nosotros, el sabor hace al producto, por ejemplo, cada galletita tiene que tener su propia identidad, y el sabor es la idiosincrasia de eso. No queremos venderle el mismo sabor a la empresa A que a la empresa B porque si no sus productos pierden originalidad. Averiguamos que aspecto quiere resaltar el cliente, ¿la frescura?, ¿el amargor? Entonces lo orientamos para aportar notas que sean más frescas o más amargas, hasta encontrar el toque justo para una galletita o un hela-

do. En nuestro laboratorio de ingeniería hacemos el desarrollo profundo de cada producto. Siguiendo con ejemplos, en el caso de los lácteos podemos lograr un queso con notas ahumadas más o menos intensas, y lo mismo en un producto cárnico. Esto lo hacemos en conjunto entre nuestros ingenieros y el área de desarrollo del cliente, conociendo sus necesidades y objetivos.

¿A qué sectores del mercado están dirigidos los sabores de Deiman?

Abarcamos todos los sectores de la industria de alimentos. Tenemos un gran abanico de sabores, que van de lo cárnico, los lácteos, frutales, productos de panadería, de heladería, galletitas, etc. Incluso podemos llegar a restaurantes o empresas de catering, por ejemplo, comercializamos esencias de humo y sazonadores en polvo, que se utilizan en las cocinas profesionales. Nuestra idea es abarcar todo el mercado, si bien hoy estamos más orientados al segmento semi industrial e industrial, incluso proyectamos que nuestros sabores, en un futuro, puedan ser usados por el consumidor final directamente. Por ahora nuestras presentaciones van preferentemente de los 20 a 25 kg, pero según las necesidades podemos llegar a comercializar a partir del kg en adelante.

Han hecho una importante inversión en una planta totalmente nueva…

Así es, la idea de establecernos en el Parque Industrial de Burzaco fue para estar bien ubicados, en una zona sin problemas de logística, y con todo el espacio necesario para tener oficinas, áreas de producción, depósitos de materias primas y laboratorios. Trabajamos en cabinas cerradas de alta higiene en las cuales están las máquinas para trabajo de los polvos y de líquidos, zonas de ingeniería, etc. Necesitábamos un espacio grande y decidimos hacer una gran inversión. También tenemos transporte propio, la logística es nuestra para poder cubrir cualquier necesidad. Nuestra idea es llegar a todo el país, de hecho, ya estamos trabajando con empresas en el interior, de Córdoba y de Mendoza, eso lo manejamos todo por expreso. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que está hasta dos horas de viaje lo manejamos en forma directa con nuestro transporte.

La planta reúne todas las condiciones óptimas para producir con calidad e inocuidad… Contamos con todos los registros, nuestros productos tienen todos los análisis correspondientes e incluso son todos libres de gluten, con su respectivo certificado. Elaboramos fórmulas en polvo y en líquido y más adelante queremos ampliar toda la gama de productos y cubrir todas las necesidades de aditivos de las empresas.

Han tenido una muy buena recepción… Excelente. Durante todo el proceso de armado de nuestra planta hemos tenido contacto con varias empresas de alimentos haciendo las pruebas con mucho éxito. Una vez que conseguimos los registros de planta y de producto hemos empezado a comercializar y a contactar clientes. Obviamente con la confianza de que nuestras fórmulas son de alta calidad y están perfectamente probadas, ya que provienen de una firma establecida en México. Son esencias diferentes a las habituales en nuestro mercado. Pero además de la calidad y originalidad del pro-

ducto, creo que los empresarios notaron en nosotros la cercanía, la buena relación comercial que se puede generar, el vínculo, porque somos muy cuidadosos en ese aspecto. Al ser una empresa joven tenemos la vocación de estar siempre en contacto ante cualquier necesidad o cualquier modificación que quieran hacer. Queremos que el cliente se sienta acompañado y también guiado, porque muchas veces hay temas que se pasan por alto, por ejemplo, la dosificación óptima y su relación con el precio. Podría decir que estamos más presentes en el área de desarrollo de nuestros clientes que en el sector de compras. Preferimos hablar con los especialistas por una cuestión de buscar que el producto sea único, original.

¿Las fórmulas que trajeron consideran las costumbres del mercado argentino o trajeron también fórmulas no habituales?

Ofrecemos muchas esencias que pueden ser muy disruptivas, incluyendo sabores picantes que acá no se acostumbran y que tuvieron muy buena recepción, sobre todo en los snacks. Y si bien trajimos fórmulas ya predeterminadas, en todo este proceso nos preocupamos de capacitar a nuestros especialistas para responder con rapidez a los deseos de los clientes en modificaciones o en el desarrollo de sabores nuevos. Por supuesto, sobre todo tuvimos en cuenta las costumbres del mercado argentino, con todos los sabores que son habituales y los mas innovadores. Por ejemplo, desarrollamos un sabor pistacho con diferentes notas, chocolate, vainilla; también un sabor nuevo a mandarina con picante para helados que es muy único y diferente. En definitiva, la idea es abarcar todo y que la creatividad no tenga fin.

MÁS INFORMACIÓN: Tel.: +54 (11) 7503-0988 info@deiman.com.ar https://deiman.com.ar/

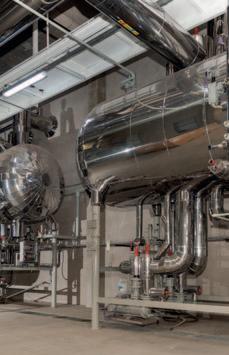

Tecnología, innovación y compromiso: el ADN de Desinmec en 20 años de historia.

Desde San Carlos Sud, esta empresa santafesina combina ingeniería, alianzas globales y sustentabilidad para ofrecer soluciones llave en mano de alto valor agregado, adaptadas a los desafíos actuales de la industria alimentaria, láctea, frigorífica y química.

Con dos décadas de trayectoria y una visión en constante evolución, Desinmec Ingeniería S.A. se consolida como una empresa referente en el diseño y fabricación de soluciones tecnológicas para procesos de envasado, empaque, paletizado y envoltura. Desde su planta ubicada en San Carlos Sud, Santa Fe, abastece a empresas de los sectores lácteo, alimentario, frigorífico y químico, tanto a nivel nacional como internacional. El Gerente General de la empresa, Ing. Sebastián Benzi, destaca que "la honestidad, la ética profesional, el compromiso y la innovación constante son las bases del crecimiento y la consolidación que ha tenido nuestra empresa en estos primeros 20 años". En este lapso, Desinmec ha logrado no sólo expandir su infraestructura productiva, sino también integrar alianzas estratégicas que potencian su

propuesta de valor: con Yaskawa Motoman Robotics de Japón, líder mundial en robótica y con Tosa Group de Italia, líder mundial en máquinas envolvedoras y flejadoras para cargas paletizadas.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

La firma desarrolla máquinas y sistemas automatizados que cubren de manera integral las necesidades de producción de sus clientes, adaptándose a distintos tipos de productos, formatos de envases y presentaciones. En la actualidad ya hay más de 700 máquinas diseñadas y fabricadas por Desinmec operando en la Argentina y América Latina, “Seguimos aprendiendo y compartiendo experiencias con nuestros clientes todos los días. Estamos muy agradecidos

de que nos permitan ser parte fundamental de sus procesos productivos”, resalta Benzi. Estos procesos incluyen:

Envasado: máquinas de envasado automático de productos líquidos, viscosos y sólidos en diferentes envases preformados de plástico, de cartón, de metal y de vidrio. Diseño sanitario. Métodos de dosificación por caudalímetro, volumétrico y gravimétrico. Cabinados con flujo laminar. Sistema de limpieza CIP y de esterilización SIP.

Empaque: sistemas de empaque automático para diferentes productos y contenedores. Transportes para piezas, bandejas, cajas y palets, con operaciones de control, codificado, etiquetado y trazabilidad de producto. Armado y cerrado de embalaje con hot-melt o cinta adhesiva.

Paletizado: celdas robotizadas para manipulación de productos. Paletizado automático para piezas, cajas, bandejas y bolsas. Alimentación de insumos: palets, slip sheets y separadores.

Envoltura: soluciones para envoltura automática de cargas paletizadas con film stretch o flejes para garantizar su estabilidad, seguridad y protección. Precisión mecánica y eficiencia en el uso de materiales consumibles. Opcionales: ciclo anti-polvo, ciclo anti-lluvia, colocación de esquineros, entre otros.

Uno de los factores clave en el diferencial de Desinmec es su capacidad para ofrecer soluciones completas y personalizadas. La empresa lleva adelante proyectos de integración llave en mano que combinan know-how con tecnología propia y la de sus partners de primer nivel. En este sentido, Sebastián Benzi resalta "las alianzas estratégicas desarrolladas con Yaskawa y con Tosa en los últimos años han permitido a la empresa desarrollar soluciones integrales llave en mano muy versátiles y confiables, ampliando notablemente nuestro portfolio técnico-comercial". Esta interacción permite integrar robots Yaskawa para tareas de manipulación y paletizado de productos y los equipos Tosa para estabilizar y proteger las cargas paletizadas mediante su

envoltura o flejado, dentro de celdas integradas por Desinmec con control centralizado. De esta manera, la empresa logra conformar líneas automáticas altamente eficientes, confiables y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Cada proyecto se analiza, diseña y ejecuta con una visión integral que combina ingeniería, tecnología y asesoramiento técnico permanente.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD

Desinmec cuenta con certificación de calidad ISO 9001 y desarrolla todos sus procesos bajo estrictas normas de seguridad y cuidado ambiental. A través de su programa de Responsabilidad Social y Ambiental “SINERGIA”, impulsa acciones concretas como la generación de energía solar con autoabas-

tecimiento interno del 90%, el tratamiento de sus efluentes líquidos en su propio biodigestor, el compostaje de todos sus desechos orgánicos y el reciclado de su scrap de producción, articulando además acciones público-privadas con los distintos niveles del sistema educativo. La combinación de profesionalismo, tecnología, compromiso social y una fuerte cultura de trabajo han permitido a Desinmec posicionarse como un proveedor estratégico de soluciones industriales, preparado para acompañar a sus clientes en los desafíos del presente y del futuro.

MÁS INFORMACIÓN:

Tel: +54-3404-420785/423185

Cel: +54-9-3404-523895

contacto@desinmec.com www.desinmec.com

Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C

Busch Vacuum Solutions anunció el lanzamiento al mercado de la versión refrigerada por aire de la bomba de vacío seca de tornillo COBRA NC 2500 C, la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo. Desarrollada y fabricada por Busch en Suiza, esta innovadora bomba de vacío cuenta con un nuevo sistema de refrigeración por radiador integrado que elimina la necesidad de una refrigeración por agua externa. Esta mejora aporta numerosas ventajas operativas y ambientales para las industrias que dependen de la tecnología de vacío de alto rendimiento, como el ahorro de recursos, la flexibilidad en la configuración y la reducción de los costos de funcionamiento.

La nueva configuración refrigerada por aire incluye una bomba de agua eléctrica (de serie en todos los modelos COBRA NC 2500 C) junto con un radiador de aire/agua equipado con dos ventiladores eléctricos de alta eficiencia. El líquido refrigerante circula en

un circuito cerrado entre la bomba de vacío y el radiador. Este radiador, junto con los dos ventiladores eléctricos, funciona como intercambiador de calor. La configuración permite a los clientes hacer funcionar la bomba de vacío sin un suministro externo de agua de refrigeración, un valioso beneficio en instalaciones donde el agua de refrigeración no está disponible o es de mala calidad.

Los clientes también se beneficiarán de una reducción notable de los costos de funcionamiento en comparación con las bombas de vacío lubricadas con aceite y las bombas de vacío con un sistema externo de refrigeración por agua. El diseño ayuda a conservar el agua y reduce las necesidades de refrigeración en la infraestructura de la instalación, especialmente en plantas que funcionan con sistemas de circuito cerrado. Además, la alta eficiencia de la bomba de vacío en seco reduce el consumo energético, lo que contribuye a la sostenibilidad general y a la rentabilidad. Las necesidades de mantenimiento son mínimas, y se limitan a cambios periódicos de refrigerante para el radiador y cambios de aceite necesarios para la unidad de engranajes y los rodamientos. Esto refuerza el atractivo de la bomba de vacío como solución de bajo mantenimiento para entornos exigentes.

La Cobra NC 2500 C está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, incluida la captura de carbono, y sistemas de vacío centralizados en industrias como la fabricación de semiconductores, la producción de tabaco, la fabricación de botellas de vidrio y el embotellado. También es adecuada para la refrigeración por vacío y el proceso de biogás.

MÁS INFORMACIÓN:

Tel.: (54 11)4302-8183 info@busch.com.ar www.busch.com.ar

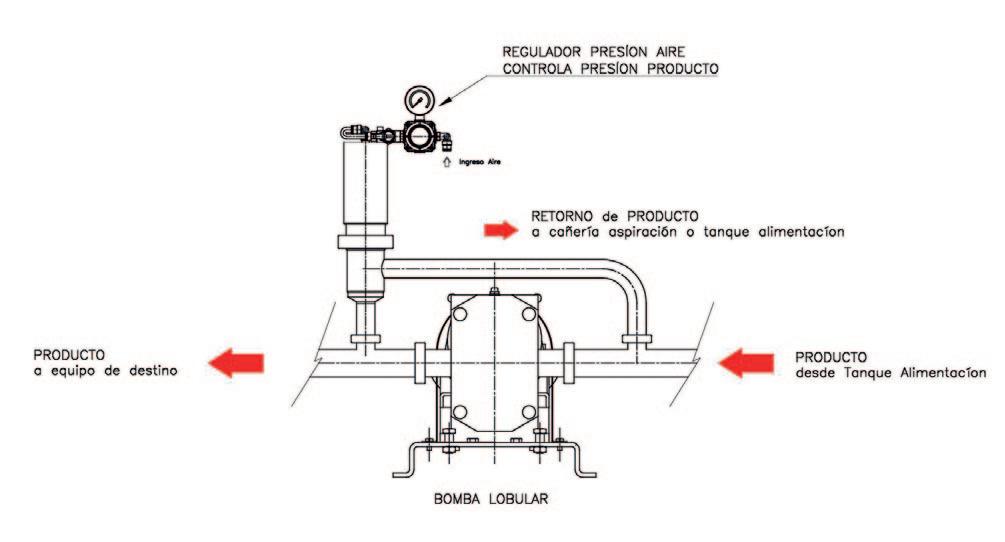

Bombas lobulares con by-pass y válvula limitadora de presión

Simes S.A. es una empresa santafesina dedicada desde hace cinco décadas al diseño y fabricación de máquinas y equipos para las industrias procesadoras de alimentos. En su moderna planta ubicada en Monte Vera, fabrica equipos con tecnología propia para cubrir las necesidades del mercado nacional y del Mercosur. Las exigencias de estos mercados le demandan una permanente actualización y renovación para continuar atendiendo a industrias de primera línea. Es así que se encuentra siempre a la vanguardia en la adopción de tecnologías eficientes y adaptadas a las necesidades de sus clientes, con calidad asegurada y precios competitivos. En esta oportunidad presenta sus bombas lobulares con by-pass y válvula limitadora de presión.

En este tipo de bombas positivas, al limitarse en forma parcial o total la circulación del producto en su impulsión, se produce un aumento de la presión que puede llegar a valores que dañen la misma o los equipos de la instalación. Para evitar ese problema se puede colocar una válvula de alivio o limitadora de la presión como se muestra en el esquema 1. Esta válvula neumática permite su regulación para una apertura total o parcial cuando la presión en la cañería de impulsión de la bomba supera el valor de consigna fijado, abriéndose para retornar el caudal excesivo a la cañería de aspiración o al tanque de alimentación. De esta forma se garantiza que la presión de servicio no supere el valor prefijado.

Las bombas positivas modifican su caudal conforme a las revoluciones de las mismas.

En general, el caudal resulta insuficiente para un lavado eficiente de la instalación, que requiere velocidades de circulación del fluido mayores para una limpieza CIP satisfactoria. Mediante la apertura de la válvula se consigue con el by-pass de la bomba, cumplir con el requisito anterior.

La válvula de alivio puede trabajar en dos alternativas:

Cerrada: en esta condición controla de acuerdo al valor fijado de consiga la presión en la cañería de impulsión.

Abierta: durante la limpieza CIP, permitiendo pasar un caudal superior por las cañerías, debido a que realiza un by-pass a la bomba.

MÁS INFORMACIÓN: ventas@simes-sa.com.ar / info@simes-sa.com.ar / whatsapp: (54 9 342) 4797687 www.simes-sa.com.ar

Cheese Academy 2025: un viaje sensorial e innovador por el mundo del queso

El pasado 19 de agosto, en el Hotel Marriot de Buenos Aires, se llevó a cabo Cheese Academy 2025, un seminario exclusivo organizado por Lactosan y Biotec S.A., destinado a profesionales de la industria alimentaria.

El encuentro reunió a especialistas, técnicos y desarrolladores de alimentos en una jornada que combinó conocimiento técnico, tendencias globales y experiencias sensoriales. El programa incluyó cuatro ejes temáticos:

• Ingredientes con historia, donde se destacó al queso en polvo como un aliado estratégico para la creación de nuevos productos.

• Queso en polvo: mucho más que sólo sabor, con un enfoque en las propiedades funcionales de este ingrediente dentro de los sistemas alimentarios.

• Tendencias que inspiran, un repaso por innovaciones y lanzamientos a nivel global y regional.

• Experiencia sensorial, que permitió a los participantes realizar un verdadero “viaje por los quesos del mundo”, explorando aromas, texturas y sabores. Con una participación activa y un cupo completo de

asistentes, el seminario se consolidó como un espacio de referencia para la actualización y el networking en la industria. Biotec y Lactosan agradecen profundamente la presencia y el interés de todos los participantes y renuevan su compromiso de seguir generando espacios que impulsen la innovación, la creatividad y la conexión entre profesionales. El Cheese Academy 2025 refuerza un camino de colaboración e intercambio y deja abierta la comunicación para seguir acompañando a la industria en sus próximos desafíos.

José María Demichelis Director Relaciones Institucionales

MÁS INFORMACIÓN: www.biotecsa.com.ar biotec@biotecsa.com.ar

Nos dirigimos a todos los profesionales y estudiantes del sector con el agrado de invitarlos a participar del XIX Congreso CYTAL® 2025, XIX Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente año en la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este evento es organizado por la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y reúne a profesionales, académicos, investigadores y representantes de la industria alimentaria con el objetivo de generar un espacio de intercambio científico y técnico sobre los principales avances y desafíos del sector. Bajo el lema "Alimentos del futuro: innovación, sostenibilidad y salud", el Congreso busca promover el de-sarrollo de soluciones que respondan a las nuevas demandas del consumidor, integrando la innovación tecnológica con la responsabilidad social y ambiental.

La AATA reafirma así su compromiso histórico con las instituciones académicas, los institutos de investigación y la industria de alimentos, impulsando vínculos que favorezcan la cooperación, el conocimiento compartido y la mejora continua en la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. Estamos seguros que el Programa del Congreso proporcionará información valiosa sobre la diversidad educativa, los avances científicos y las innovaciones tecnológicas, el liderazgo y la experiencia laboral de los miembros de la academia y de la industria de alimentos.

Creemos que la comunidad científica en un esfuerzo conjunto puede enfrentar los desafíos actuales y proyectar nuestro conocimiento al mundo a través de una difusión responsable de los avances de la ciencia de alimentos. Los invitamos a agendar la fecha del evento. Estaremos compartiendo en una próxima comunicación el programa preliminar y los detalles para la inscripción y presentación de trabajos científicos.

Cordiales saludos a todos y los esperamos en el XIX CYTAL® 2025.

Ing. Gabriel Busnardo Presidente de Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)

Después del éxito obtenido en su primera edición, vuelve a la Fiere di Parma el Cibus Tec Forum, una innovadora muestra-conferencia inteligente e imperdible dedicada al sector de las tecnologías alimentarias y de bebidas. Bajo un concepto de evento novedoso y original, presentará en las jornadas del 28 y 29 de octubre las soluciones más creativas y las tendencias más influyentes que tendrán un impacto en nuestras futuras costumbres.

Cibus Tec Forum es la combinación perfecta de las empresas tecnológicas más avanzadas, los protagonistas de la industria alimentaria y las voces más autorizadas de la escena nacional e internacional, en un ámbito único de intercambio, negocios y contactos para construir una nueva estrategia global del sector de alimentos y bebidas. Publitec fue invitada a este acontecimiento único que revoluciona el Food Tec, donde los expositores podrán presentar y des-

cubrir las soluciones y las tecnologías más interesantes para la industria de alimentos y de bebidas. Cibus Tec Forum también revoluciona el concepto de evento, ofreciendo a expositores y visitantes un ambiente informal pero orientado al futuro, con el fuerte compromiso de proporcionar oportunidades concretas de networking. Está diseñado para fomentar la innovación y la colaboración entre los sectores alimentario y tecnológico.

Participar en Cibus Tec Forum no es sólo la ocasión para crear sinergias y establecer contactos en 2025, sino también un trampolín esencial de cara a Cibus Tec 2026, la manifestación global sobre tecnologías alimentarias y de bebidas, que se llevará a cabo, como siempre, en Parma, del 27 al 30 de octubre de 2026. Este año, además, Cibus Tec Forum se celebrará simultáneamente con Labotec, la nueva feria dedicada al mundo de los laboratorios y el análisis. Una razón más para no faltar.

Cibus Tec Forum es una gran oportunidad para promover tecnologías y soluciones innovadoras, pero su formato no convencional lo convierte en una plataforma exclusiva para exponer, compartir, formar y hacer networking para toda la industria alimentaria y de tecnologías alimentarias. Los proyectos y áreas especiales que hacen único el Cibus Tec Forum incluyen conferencias y talleres, un área demostrativa, un área Start Up, premios a la excelencia, oportunidades de formación, talentos y empleo, y un evento nocturno de networking.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Cibus Tec Forum ofrecerá una nutrida programación de conferencias, talleres y actividades de formación organizadas gracias a la colaboración con los más prestigiosos socios científicos y tecnológicos a nivel nacional e internacional. Oportunidades de encuentro sobre temas clave para todos los profesionales involucrados en el sector de tecnologías para alimentos y bebidas, para encontrar nuevas ideas y anticipar visiones del futuro. Las conferencias y los congresos de Cibus Tec Forum se llevarán a cabo en las cuatro salas especialmente equipadas dentro de los pabellones 7 y 8.

Cibus Tec Forum albergará un área expositiva innovadora dedicada a las mejores startups del sector FoodTec. Estas nuevas realidades tendrán la oportunidad de entrar en contacto directo con el sector de alimentos y bebidas, proveniente de Italia y de todo el territorio EMEA, para promover sus soluciones creativas y tecnológicamente avanzadas listas para responder a los nuevos desafíos.

TALENT ACADEMY

La búsqueda de jóvenes talentos altamente especializados caracteriza hoy el panorama de todas las empresas más dinámicas, innovadoras y tecnológicamente avanzadas. "Talent Academy" es un proyecto especial de la feria, concebido para promover un encuentro fructífero y virtuoso entre los actores de polos formativos y los referentes de las empresas relacionadas con el sector de alimentos y tecnología alimentaria, con el fin de compartir el valor añadido que ofrece la colaboración a múltiples niveles entre las realidades del sector y los institutos de formación.

Con el foco en España y Portugal como mercados de crecimiento, el proyecto refuerza la posición de Anuga en Europa con impulso al comercio, la innovación y la cooperación

Koelnmesse, empresa organizadora de Anuga, la mayor feria del mundo dedicada a alimentación y bebidas, e IFEMA Madrid, uno de los mayores centros feriales de Europa, anunciaron el 3 de septiembre una alianza estratégica para reforzar el mercado alimentario español e ibérico. La cooperación combina las fortalezas de ambos socios para estrenar un nuevo formato ferial: Anuga Select Ibérica, que celebrará su primera edición del 16 al 18 de febrero de 2027 en Madrid. El objetivo es reunir a los actores nacionales e internacionales del sector, impulsar el intercambio comercial y seguir desarrollando España como relevante centro del negocio alimentario internacional.

Anuga Select Ibérica es el resultado de la integración y el desarrollo de dos formatos feriales consolidados de IFEMA Madrid:

• Meat Attraction es una feria internacional que cubre toda la cadena de valor de la industria cárnica, centrándose en la producción, la exportación y las correspondientes tecnologías.

• InterSICOP, bajo su nueva marca Bake & Ice Attraction, dirigida a las industrias de la panadería y confitería, de los helados y del café, que reúne a fabricantes, proveedores y expertos. Presenta tendencias actuales del mercado, maquinaria, ingredientes y un amplio programa con seminarios, concursos, demostraciones y oportunidades.

Ambos formatos se fusionan ahora bajo el paraguas de la marca Anuga, el mayor mercado y centro de comercio internacional para la industria de la alimentación y las bebidas. El acuerdo tiene como objetivo crear una plataforma industrial central en España que sirva de manera óptima al mercado en continuo crecimiento de la península ibérica, combinando las necesidades locales con el alcance internacional. Además, en línea con el concepto ferial de Anuga, la oferta de productos y servicios se ampliará con nuevos segmentos del sector de los alimentos y las bebidas para dirigirse a grupos objetivo adicionales.

Enfocada en España y Portugal como importantes motores de crecimiento, Anuga Select Ibérica envía una señal clara a favor de la región. Gracias a su situación geográfica, la península ibérica juega un papel clave en el comercio entre Europa, América Latina y el norte de África. Anuga Select Ibérica quiere aprovechar al máximo el potencial del mercado ibérico y, al mismo tiempo, tender puentes con los mercados de exportación latinoamericanos. “Para nosotros, España y Portugal no son unos mercados más, sino el corazón de una región que marca tendencia en todo el mundo.

Conjuntamente con IFEMA Madrid, agrupamos nuestro alcance internacional y nuestra experiencia local para ofrecer a las empresas del sector alimentario un potencial de crecimiento sin precedentes. Este proyecto es una clara apuesta por un éxito sostenible a largo plazo en la península ibérica”, destaca Gerald Böse.

Daniel Martínez, por su parte, comentó, “Con Anuga Select Ibérica enviamos una señal decisiva al sector alimentario español. Al reunir dos formatos feriales de probada eficacia bajo el reconocido paraguas de Anuga, buscamos impulsar el crecimiento sostenible, atraer a más expositores y visitantes internacionales y fortalecer el papel de Madrid en la industria alimentaria. Este sector es uno de los principales impulsores de las ferias de IFEMA Madrid”.

Con Anuga Select Ibérica, Koelnmesse e IFEMA MADRID envían un mensaje claro y fuerte para el futuro de la industria alimentaria en España y Portugal: una industria arraigada en la región, conectada internacionalmente y orientada al futuro.

MÁS INFORMACIÓN: www.anuga-iberica.com

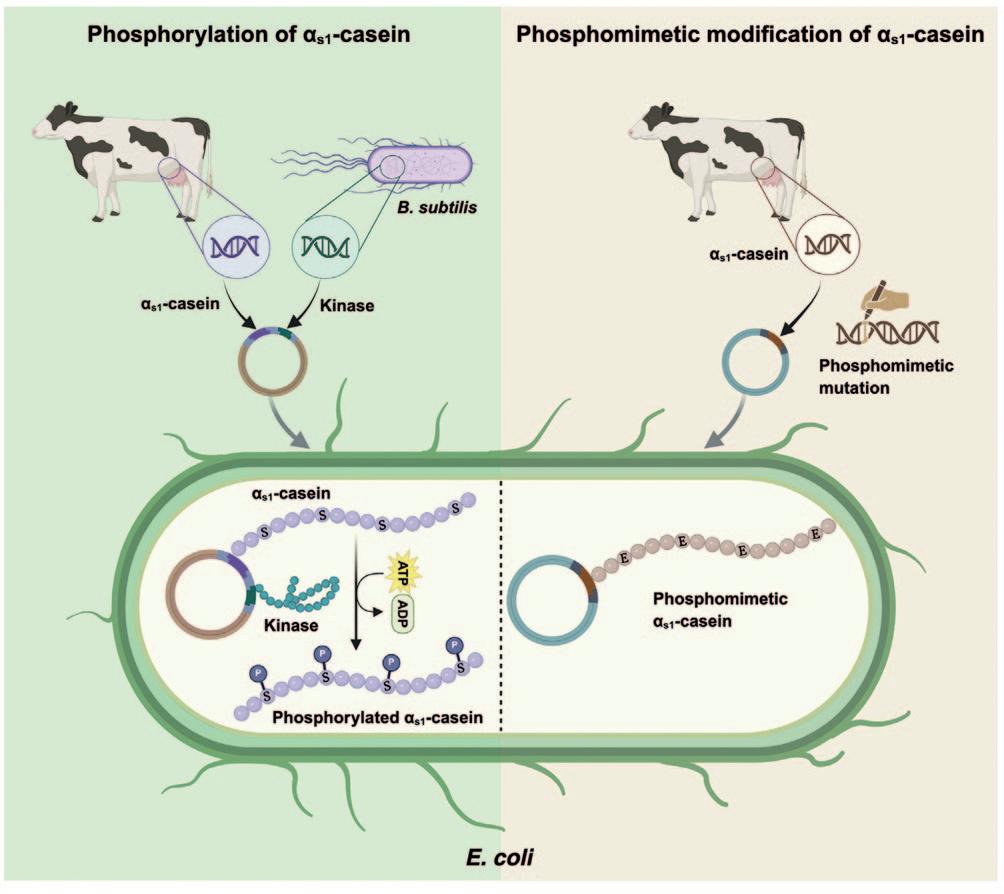

Investigadores desarrollaron dos tecnologías para lograr su fosforilación, con propiedades funcionales y nutricionales semejantes a la caseína bovina

La capacidad de unión al calcio es esencial para la formación de micelas de caseína, las cuales son críticas para su funcionalidad en matrices alimentarias. Un desafío importante en la producción de caseínas en sistemas microbianos es su dependencia de modificaciones postraduccionales esenciales, en particular la fosforilación. Lograr el patrón correcto de fosforilación es un desafío significativo para la utilización de caseínas recombinantes en aplicaciones alimentarias, ya que resulta fundamental para su funcionalidad. En un trabajo publicado en marzo en la revista Trends in Biotechnology(1), un grupo de investigadores comunicaron la utilización con éxito de la coexpresión de quinasas bacterianas para fosforilar la αs1-caseína, imitando el patrón de fosforilación nativo. También desarrollaron una estrategia fosfomimética alternativa que permite evitar el requisito de fosforilación. Estas caseínas fueron evaluadas por su capacidad de unirse al calcio a escala de laboratorio. La espectrometría de masas y la electroforesis bidimensional en gel (2DE) confirman la fosforilación sitio-específica, mientras que los ensayos funcionales revelan la capacidad de unión al calcio y la semejanza estructural, ofreciendo una base para la innovación en proteínas lácteas sin origen animal.

(1)Production of phosphorylated and functional αs1-casein in Escherichia coli. Suvasini Balasubramanian; Golnaz Mobasseri; Lei Shi; Carsten Jers; KohlerJulie Bonne Køhler; Adeline Boire; Claire Berton-Carabin; Ivan Mijakovic; Peter Ruhdal Jensen. Trends in Biotechnology, Month 2025, Vol. XX, No XX. https://doi.org/10.1016/j. tibtech.2025.05.015

El estudio demuestra dos estrategias: la fosforilación de la αs1-caseína utilizando las quinasas PrkD y YabT de Bacillus subtilis y la sustitución fosfomimética de la αs1-caseína, para generar αs1-caseína recombinante funcional en Escherichia coli.

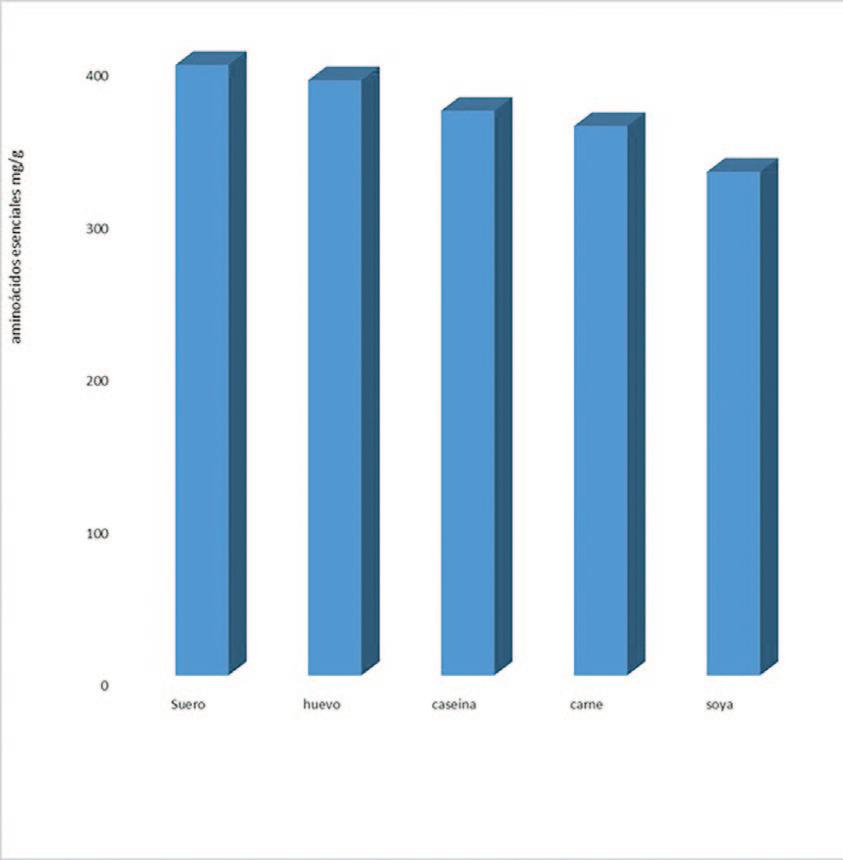

Las proteínas lácteas son una parte integral de la nutrición humana y presentan una variedad de propiedades funcionales que contribuyen de manera significativa al sabor, la textura y el aroma de diversos productos lácteos. Estas proteínas, clasificadas habitualmente como caseínas y proteínas de suero, son muy valoradas por su perfil nutricional y su biodisponibilidad, lo que las convierte en una fuente preferida de proteína tanto para lactantes como para adultos. De hecho, el mercado mundial de caseína fue valuado en U$S 2.700 millones en 2023, con proyecciones que indican un crecimiento a una tasa compuesta anual del 6,3%, alcanzando los 4.900 millones de dólares en 2033.

En el caso de las caseínas, son especialmente valoradas en las industrias alimentaria y farmacéutica debido a su biocompatibilidad, versatilidad y propiedades funcionales. En aplicaciones alimentarias, contribuyen a la formación de espuma, la emulsificación y la estabilización; mientras que, en farmacéutica, sus propiedades de solubilidad, gelificación y capacidad de unión las hacen ideales para la formulación de fármacos. Además, las caseínas son un nutracéutico preferido tanto por deportistas como por personas con necesidades nutricionales específicas. No obstante, satisfacer la creciente demanda de productos a base de caseína requiere un aumento en la producción láctea, lo que agrava las preocupaciones ambientales y estimula el desarrollo de tecnologías alternativas de producción.

En este contexto, la fermentación de precisión y la agricultura celular ofrecen alternativas prometedoras para producir proteínas animales sostenibles. Los microorganismos se han utilizado desde hace tiempo como fábricas celulares en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, facilitando la producción de suplementos dietarios, enzimas y otras biomoléculas. Los avances en biotecnología han ampliado el repertorio de hospedadores microbianos más allá de los organismos modelo tradicionales, permitiendo la reingeniería de diversas especies microbianas para la producción de proteínas recombinantes. Esto ha llevado a la expresión exitosa, a escala comercial, de proteínas de suero mediante fermentación de precisión, las cuales ya se comercializan.

Sin embargo, lograr la producción funcional de caseínas a través de sistemas microbianos sigue siendo un desafío importante. Uno de los principales obstáculos es la necesidad de modificaciones postraduccionales (PTMs), en particular la fosforilación. Mientras que las proteínas de suero, especialmente la β-lactoglobulina, pueden expresarse de manera eficiente en hospedadores microbianos debido a la ausencia de PTMs como la fosforilación o la glicosilación, las caseínas requieren una fosforilación precisa para conservar sus propiedades funcionales, en especial su capacidad de unirse a fosfatos de calcio amorfos y formar micelas. Para solucionarlo, los

autores de la investigación proponen dos enfoques complementarios. La primera solución consiste en diseñar bacterias para coexpresar quinasas bacterianas, lo que da como resultado caseínas recombinantes con el patrón de fosforilación nativo y con propiedades funcionales. “Logramos fosforilar la αs1-caseína en Escherichia coli utilizando quinasas bacterianas, alcanzando la fosforilación en todos los sitios nativos”, afirman. Como complemento de este enfoque, desarrollaron también una estrategia fosfomimética mediante la sustitución de residuos de serina por aspartato para imitar la fosforilación. Esta caseína ofrece una alternativa viable y mantiene las propiedades funcionales.

La caracterización estructural y funcional de todas las αs1-caseínas recombinantes, tanto fosforiladas como fosfomiméticas, demostró propiedades comparables a las de la α-caseína bovina, incluidas la afinidad de unión al calcio, la digestibilidad y la integridad estructural. Cabe destacar que la αs1caseína fosfomimética puede ofrecer un sistema más simple, mientras que la caseína fosforilada se asemeja más estrechamente a la caseína bovina.

Tanto las caseínas fosforiladas como las fosfomiméticas mostraron una capacidad de unión al calcio significativamente mayor en comparación con las caseínas no fosforiladas.

Este enfoque tiene implicaciones significativas para el desarrollo de fuentes alternativas de proteínas, respondiendo tanto a las demandas de sostenibilidad como a las funcionales en la industria alimentaria. Las caseínas obtenidas mostraron estructura, digestibilidad y capacidad de unión al calcio muy similares a las de origen bovino. Esto abre la puerta a la elaboración de quesos, yogures y otros alimentos con las propiedades de los lácteos tradicionales, pero producidos mediante procesos innovadores que pueden contribuir a la sustentabilidad del sistema alimentario global. Si bien todavía quedan pasos para avanzar en su desarrollo a escala industrial, este trabajo muestra cómo la ciencia y la biotecnología puede contribuir a diversificar las formas de producción de proteínas, complementando a los sistemas actuales y ofreciendo nuevas opciones para la alimentación del futuro.

Acosta, Magali(1); *Suarez, Daniela(1); Pereyra, M. Alejandra(1); Gugole, M. Fernanda(2,4); Maggiore, Marina(3); *Mignino, Lorena(1)

(1)Grupo Innovación y Desarrollo de Alimentos Regionales - Departamento Calidad y Tecnología de Alimentos - Facultad de Ciencias Agrarias - UNMDP. Mar del Plata, Argentina.

(2)Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria – Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos aires (ISETA-CICPBA). Buenos Aires, Argentina.

(3)Universidad Tecnológica Nacional Regional Mar del Plata (UTN-RMDP). Mar del Plata, Argentina.

(4)Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) La Plata, Argentina. *lmignino@mdp.edu.ar, dsuarez@mdp.edu.ar

RESUMEN

La empresa Itaupé S.A. cuya marca comercial es “Granja La Piedra”, situada en la ciudad de Mar del Plata, elabora productos lácteos de origen caprino de producción agroecológica y articula con diversos proyectos del Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo de Alimentos Regionales de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. Varios han sido los pro-

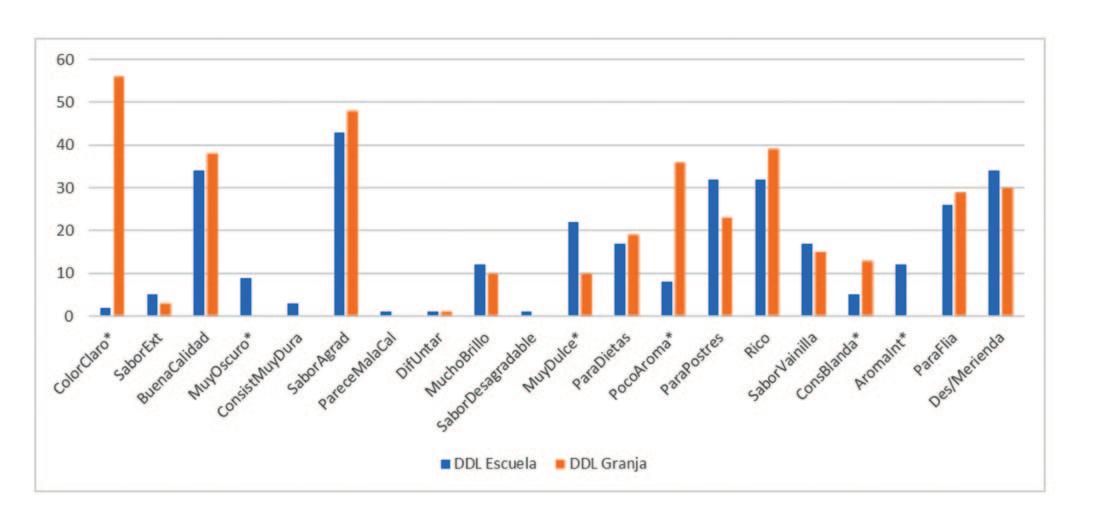

ductos que se han desarrollado y mejorado. Continuando con la estrategia de diversificación, se planteó elaborar un dulce de leche (DDL) de producción artesanal utilizando leche de cabra, para lo cual se ajustaron distintas variables del proceso utilizado por la empresa y se evaluaron las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales del producto final, determinando su calidad, vida útil y aceptación por parte de los consumidores. Los resultados mostraron que la composición del DDL fue: proteína 7,7%; materia grasa 8,99%; humedad 26,28%; cenizas 1,52%. Desde el punto de vista microbiológico, los recuentos de Staphylococcus aureus y de hongos y levaduras, exigidos por el CAA para este tipo de alimento, realizados a las 48 horas y a los tres y cinco meses de elaborado el DDL, se encontraron dentro de los parámetros establecidos por el CAA. Esto reveló que el producto fue elaborado a partir de materia prima con buenas condiciones higiénicas y utilizando buenas prácticas de manipulación durante su elaboración, que aseguraron su calidad e inocuidad. La aceptabilidad se evaluó comparando con otro DDL de cabra de elabora-

ción regional y artesanal. Se encontraron diferencias significativas en apariencia y aroma, pero ambas muestras presentaron aceptabilidad media-alta, en ambos casos el Puntaje Global fue superior a 8 puntos en una escala de 1 a 10. Además de reunir las bondades de la leche de cabra, este producto constituye un desarrollo local de excelente calidad y producción agroecológica.

Palabras clave: leche de cabra, dulce de leche, alimento funcional, producción agroecológica, aceptabilidad.

El creciente interés en los mercados de leches no tradicionales como opción a la de vaca favoreció la producción e industrialización de la de cabra, proyectada como un nicho propicio para pequeños y medianos productores, que sólo la utilizaban como un medio de subsistencia familiar, permitiéndoles la apertura hacia nuevos mercados para su comercialización (Ministerio de Producción y Trabajo, 2015). Cabe resaltar que la industria láctea caprina, a diferencia de la bovina, es una actividad relativamente nueva en ciertas regiones de la Argentina y con poco valor agregado. Actualmente presenta una producción de dos millones de litros de leche a nivel nacional (MAGYP, 2025) y se encuentra segunda después de la de vaca, en cuanto a niveles de producción, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (20162018). En particular, la provincia de Buenos Aires se incorporó al proceso productivo sobre la base de su ubicación privilegiada respecto a la cercanía a los mercados más importantes (Paz, 2006).

La industria láctea caprina ha evolucionado hacia la búsqueda de valor agregado de la leche, ofreciendo yogur, distintos tipos de quesos y dulce de leche (DDL) que, además, satisfacen requerimientos nutricionales específicos como los de aquellos consumidores con algún tipo de sensibilidad a la leche vacuna (Tziboula, 2013). La empresa Itaupé S.A. cuya marca comercial es “Granja La Piedra” situada en la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, elabora productos lácteos caprinos de producción agroecológica y articula con diversos proyectos del Grupo de Investigación de Innovación

y Desarrollo de Alimentos Regionales de la FCAUNMdP. En este camino, y como estrategia de diversificación de sus productos, se desarrolló un DDL artesanal utilizando leche de cabra. Se ajustaron variables del proceso y se caracterizó el producto final en cuanto a su calidad e inocuidad y su aceptación por el consumidor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención y análisis de la leche caprina

El DDL se elaboró con leche caprina provista por el establecimiento Granja La Piedra, obtenida a partir del rodeo de cabras de la raza Saanen. Dicho establecimiento contaba con la habilitación para tal fin. La leche de analizó de acuerdo a los requerimientos del CAA. Condiciones higiénico-sanitarias: se realizó Recuento de Células Somáticas: método FIL 148A:1995 y de Recuento Aerobios Mesófilos (RAM): método FIL 100B:1994) y según sus parámetros físico-químicos y composicionales. Se evaluó la acidez empleando NaOH 0,1 N en presencia de una solución alcohólica de fenolftaleína (AFNOR, 1980). La acidez se expresó como porcentaje de ácido láctico (1 mL de NaOH 0,1 N=0,009 g de ácido láctico). El porcentaje de acidez se calculó mediante la siguiente ecuación: %Acidez= (ml de NaOH) x (N de NaOH) x9/(Peso de la muestra) x100. Medición del pH: con pHchímetro digital calibrado con soluciones Buffer de pH 4 y 7. Determinación de proteína bruta: método Micro-Kjeldahl (Norma 20B, Fil-IDF 1993). El contenido de proteína de la muestra se calculó con el factor 6,38. Determinación de grasa bruta: método Rose Gottlieb (AOAC 905.02). La leche utilizada para su transformación en DDL se mantuvo almacenada en un tanque refrigerado a 5 °C, con agitación constante, hasta el momento de su utilización.

Puesta a punto del proceso de elaboración del DDL

Se llevó a cabo en tres etapas: a) observación del procedimiento de elaboración del DDL que llevaba a cabo la empresa, a fin de conocer la dinámica de trabajo aplicada, que permitiera realizar el diagnóstico y la adecuación del proceso. b) Determinación y ajuste de las variables de control de los procedimientos para la obtención del DDL. c) Elaboración de un protocolo de trabajo.

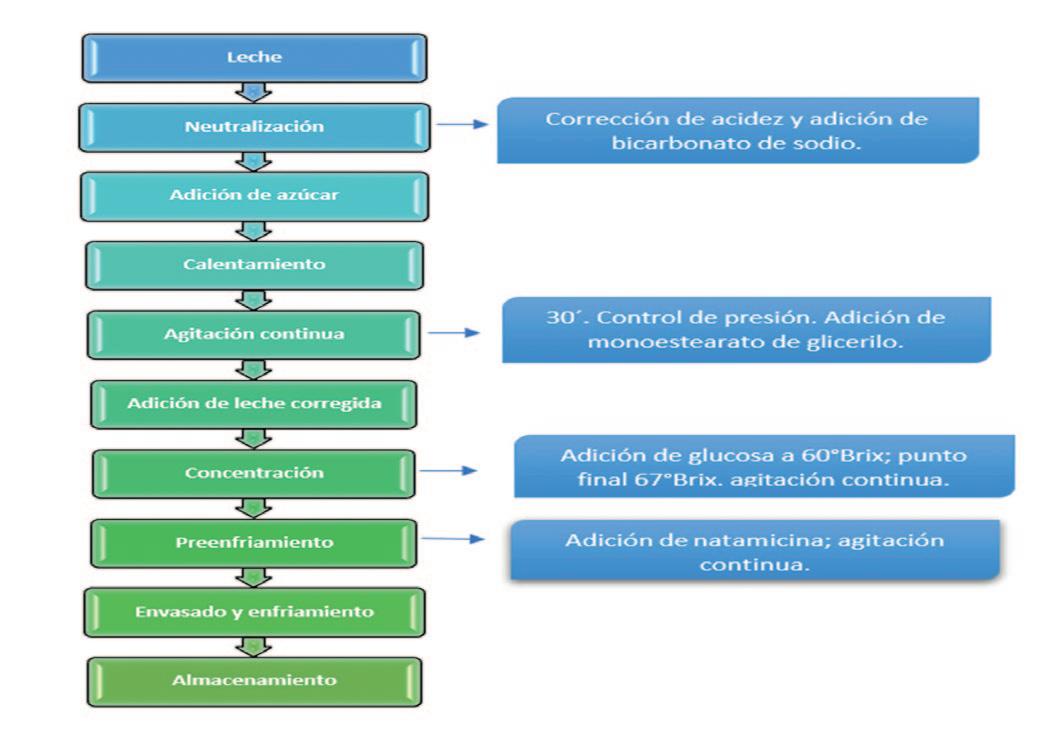

Elaboración de dulce de leche de cabra

La elaboración se llevó cabo según protocolo elaborado en el punto anterior (Figura 1).

Análisis de parámetros físico químicos, microbiológicos y sensorial del dulce de leche

Se tomaron tres muestras de DDL que fueron colectadas en vasos estériles y mantenidas refrigeradas hasta la llegada a los laboratorios para su análisis.