PILOTES D’ÉLITE

À fond sur RED BULL

Isack Hadjar, Sarah Lezito, Sébastien Loeb, les Driftbrothers…

circuit de Nevers Magny-Cours

Comparer, c’est gagner.

396 € en moyenne sur les mois de janvier et février 2024 sur un échantillon de 444 personnes interrogées par avis vérifiés. Voir CGU pour en savoir plus. SAS, Courtanet, Intermédiaire en assurance, N° RCS Paris B484454426, Capial social 6032679, 01 € N° SIREN 484454426 N° ORIAS 09051137, 12 - 14 , rue Méderic 75017 PARIS.

Jesús Leonardo

Photographe de mode basé à Madrid, Jesús a voulu refléter la vitesse de Sarah Lezito et sa présence avec une esthétique audacieuse et dynamique : « C’est l’une des sessions photo les plus palpitantes que j’aie réalisées dernièrement. » Page 40

Chloé Sarraméa

Journaliste et animatrice

radio sur Rinse France, où elle explore les scènes instrumentales et jazz. Chloé se plonge ici dans une enquête sur les musiques électroniques pour en comprendre leurs dynamiques. Page 64

Marine Barbaud

Illustratrice et designer graphiste, Marine met les mots en images mieux que quiconque. Elle signe dans ce numéro l’intégralité des illustrations aux couleurs pop, pour l’enquête sur les musiques électroniques. Page 64

Formule 1, rallye, stunt, drift, voltige aérienne…

En septembre, le circuit de Nevers Magny-Cours va devenir le sanctuaire de l’action motorisée, où vous serez à la fois spectateurs et acteurs de l’événement : bienvenue à Red Bull Motormania !

En écho à cette première française, nous dédions nos pages aux autorités de cette scène. À commencer par Isack Hadjar, jeune pilote F1 Racing Bulls, qui partage son état d’esprit – toujours cool et accessible. Sur deux roues, nous retrouvons Sarah Lezito sur un ancien aérodrome militaire pour un sujet « énervé ». Et enfin en Allemagne, notre reporter est monté avec un Driftbrother pour une leçon de drift en VIP... exténuante. Ça a secoué, et ça va secouer, ce 13 septembre, en espérant que ce numéro vous donne envie de plonger dans la Motormania. Rendez-vous à Magny-Cours ?

Dans la tête d’un jeune pilote de Formule 1 sur sa première saison.

D’Hollywood aux réseaux, elle gère sa moto sportive comme un BMX de flat.

Le drift, c’est vraiment bien plus que tirer le frein à main à fond sur un parking.

Fitness Action sur la Base 217 : la virtuose du stunt, Sarah Lezito, à l’attaque.

Chapitre 1 de notre enquête socioculturelle sur les nouveaux visages de la nuit. Culture

Dans les clubs indiens, c’est bien plus que les corps qui bougent.

Musique

Le groupe néo-jazz anglais qui hype jusqu’à Chamonix.

Mémoire vive

St. George, Utah, USA Radical

Red Bull Rampage, événement légendaire de VTT freeride, est de retour pour un spectacle radical au cœur du désert de l’Utah. Cette compétition, où créativité, courage et technique sont de mise, a vu Brandon Semenuk, icône de la discipline (ici en photo), remporter l’édition 2025 avec un run spectaculaire qui a marqué les esprits. Rendez-vous le 11 octobre pour suivre en direct sur Red Bull TV les top riders internationaux, prêts à repousser les limites et à écrire une nouvelle page de l’histoire du freeride. Immanquable ! redbull.com

Marseille, France

100 % freestyle !

Le Red Bull Dance Your Style 2025 s’est achevé début juillet avec sa finale à Marseille après un Summer Tour de trois semaines qui a démarré le 20 juin à Nice, faisant aussi escale à Montpellier. Il a mis à l’honneur la culture urbaine, les profils locaux et la puissance du freestyle, dans une ambiance festive et fédératrice. Étaient réunis les meilleurs talents de la scène danse en France (ici Benitto), du krump au hip-hop en passant par le voguing, dans des battles 100 % freestyle, sur des morceaux allant de la pop aux classiques funk, de l’électro et du hip-hop. Avec pour seul jury : le public !

Mardin, Turquie

En double

Hazal Nehir (Turquie) et Lilou Ruel (France), deux figures majeures du parkour mondial, ont relevé le défi de traverser la ville historique de Mardin. Un tracé exigeant au cœur de sites et de paysages historiques époustouflants. C’est le premier projet d’athlète pour Hazal après une blessure dont elle a mis deux ans et demi à se remettre. « Être en Turquie signifie beaucoup pour moi. J’ai vécu à Istanbul de mes 4 à 7 ans, et ces années ont laissé une marque dans mon cœur », dit Lilou (ici en noir), hypée par cette perf avec l’un de ses modèles dans la discipline. À voir sur redbull.com

Hudhuranfushi, Maldives Prise

d’air

Leon Glatzer a deux passions : surfer le creux de la vague, ou s’envoler au-dessus d’elle. Le voici ici, face à Hudhuranfushi, une île-hôtel de 800 mètres de long sur 400 mètres de large, située au large de l’atoll de Malé Nord, aux Maldives. Élevé au Costa Rica, Leon a notamment représenté l’Allemagne aux Jeux olympiques de Tokyo. Ses points forts, qui sont aussi devenus sa signature : des airs innovants et spectaculaires. IG : @leonglatzer

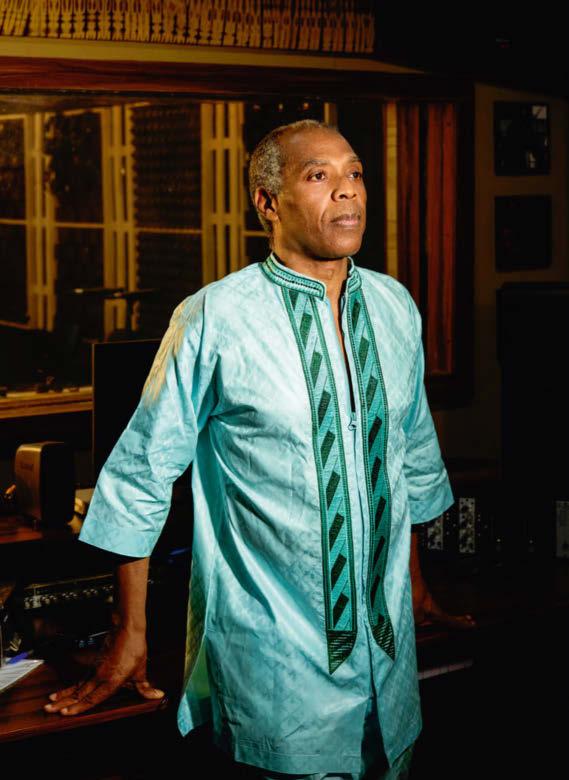

Femi Kuti

Un air de famille

La légende de l’afrobeat, Femi Kuti, a choisi quatre morceaux qui ont façonné trois générations de musiciens.

Dans son dernier album, Journey Through Life, Femi Kuti livre une réflexion très personnelle sur son parcours au sein d’une grande famille de musiciens. Fils aîné du pionnier nigérian de l’afrobeat et militant Fela Kuti, il est finalement sorti de l’ombre de son père avec son troisième album éponyme (1995), suivi de Shoki Shoki (1998), mêlant textes engagés et rythmes funky. Aujourd’hui, cet homme de 62 ans originaire de Lagos et plusieurs fois nommé aux Grammy Awards semble plus apaisé, prenant le temps de savourer l’héritage familial – son fils Mádé est devenu une star à part entière – et de s’impliquer dans sa communauté. Mais la musique reste omniprésente : « Chaque album est un peu mon bébé », confie-t-il. Ici, Femi Kuti partage quatre morceaux qui ont marqué le destin de la dynastie Kuti.

Journey Through Life est sorti chez Partisan Records. IG : @femiakuti

Femi Kuti

Best To Live on The Good Side (2018)

« Ce morceau parle de moi et de ma façon de vivre. J’essaie de m’éloigner des sujets politiques pour exprimer mes pensées sur la vie, c’est probablement dû à mon âge. Il est plus important de partager les réflexions qui m’ont aidé et pourraient aussi aider d’autres. Aider les jeunes, c’est bon pour l’âme. »

Dizzy Gillespie and His Orchestra

Things to Come (1946)

« Je l’ai entendu pour la première fois en 1987, et je n’arrivais pas à croire qu’il y avait quinze musiciens : cinq saxos, cinq trombones, cinq trompettes. À cette époque, je suis retourné vivre avec ma mère et ma grand-mère, car j’avais pris de mauvaises habitudes avec mon père, j’étais devenu paresseux. »

Fela Kuti

O.D.O.O. (1989)

« Au début des années 90, on allait au Shrine pour écouter mon père jouer ce morceau. J’adorais le regarder sur scène. Je me souviens aussi du stress des tournées, des voyages avec soixante-dix personnes. C’était de la folie d’essayer de gérer tout ce monde. Être l’enfant d’une icône signifie vivre dans un chaos permanent. »

Mádé Kuti

Free Your Mind (2021)

« Voilà mon fils qui a 29 ans. Il a commencé la trompette à 3 ans et jouait déjà dans mon groupe à 9 ans. Il apprend très vite. Heureusement, j’ai pu lui offrir une place dans une des meilleures écoles de musique, Trinity Laban à Londres – c’est aussi là que mon père a étudié. Mádé a joué de tous les instruments sur son album For(e)ward. »

Grünt Festival

Le futur du rap

Depuis 2022, le Grünt Festival réunit les meilleurs espoirs du rap francophone. À l’aube de la quatrième édition, retour sur les spécifcités du festival indépendant avec son créateur, Jean Morel.

Celleux qui suivent la scène rap francophone de ces dernières années connaissent Grünt, média digital lancé par le journaliste Jean Morel en 2011. Le concept phare est simple et novateur à la fois : un·e ou plusieurs artistes, sur leur chaise, rappent sans s’arrêter sur des prods qui s’enchaînent face à un micro posé sur une table. De grands moments de rap sont nés de ces freestyles, mettant en avant de jeunes artistes devenu·e·s célèbres et propulsant le média au rang de précurseur. Durant une décennie, Grünt a renouvelé ses formats avec des interviews, des documentaires, des lives filmés et même une web radio. La suite logique a été le lancement

d’un festival en 2022, une idée initialement sans prétention.

« On avait décidé de faire une petite fête pour les dix ans du média, se souvient Jean Morel. J’ai passé deux, trois coups de fil à des copains rappeurs avec qui on avait déjà une histoire pour leur demander s’ils seraient chauds de faire un morceau sur scène. » La première édition a lieu au Point Fort d’Aubervilliers en septembre, regroupant ainsi 500 personnes sur une journée. La date est sold out un mois avant, le public est au rendez-vous. Le festival revient alors les années suivantes, sur deux jours et augmente sa capacité d’accueil. Une prise d’ampleur qui s’explique par plusieurs facteurs.

Jean Morel : « On peut faire un gros festival avec de la découverte. »

En 2024, Zamdane marque les esprits avec une performance inoubliable.

Découverte, fidélité et confiance, les maître-mots du Grünt Festival. Isha & Limsa au Grünt Festival 2024.

La force de la communauté Grünt

La première spécificité du Grünt Festival tient dans sa programmation. Dans la continuité de la ligne éditoriale du média, le line up proposé est avant-gardiste, regroupant des artistes mineur·e·s issu·e·s du rap et de ses genres affiliés. « Sans aller chercher d’énormes têtes d’affiche, mais en cumulant pas mal de petits noms en train d’émerger, on a réussi à remplir », explique Jean Morel. La première édition a ainsi réuni Mairo, Tuerie, Luther, winnterzuko ou Rounhaa. « On avait un peu le sentiment d’être le festival des premières fois. C’està-dire qu’il y avait pas mal d’artistes pour qui, à ce moment-là, c’était presque leur première vraie date de

concert. » H JeuneCrack, NeS ou Yvnnis avaient autour de 19 ans lorsqu’ils se sont produits sur scène, pile l’âge moyen du public estimé entre 18 et 23 ans.

La seconde particularité est moins tangible mais presque plus importante : l’état d’esprit partagé par toute une communauté créée par Grünt. D’un côté, des artistes amis comme Lesram, Prince Waly, Isha et Limsa viennent à plusieurs reprises donner de la force au festival. De l’autre, un public qui s’empare des billets les yeux fermés, sans connaître la programmation. « C’est de la fidélité. Un public qui a peut-être découvert pas mal d’artistes en nous suivant et qui souhaite prolonger ce truc-là en live. Je le trouve d’ailleurs rempli de bienveillance, de gentillesse et

Trois prestations à découvrir cette année selon Jean Morel

JeanJass

« C’est une création où le curseur sera placé du côté du JeanJass producteur. Toute la stratégie de programmation de la journée est faite pour que d’autres artistes qui performent puissent le rejoindre sur scène : c’est pour ça qu’il y a Mairo et Jungle Jack, avec qui il a fait des projets. Le dernier concert solo de JeanJass à Paris doit dater de 2014, depuis, il n’a jamais refait de scène. Je sais que ce show contentera les anciens qui ont presque mon âge et les plus jeunes. »

Asinine

de douceur », ajoute Jean. Il en profite pour évoquer la présence de Theodora lors de la seconde édition en 2023, alors qu’elle venait de sortir son EP Lili Aux Paradis Artificiels

Une édition 2025 sous le signe de la création Cette année, 8 000 personnes sont attendues. À l’affiche : de jeunes artistes comme Arøne, Toothpick ou Ajna. Mais le véritable objectif est de continuer à proposer des shows inédits. « On va essayer de créer des univers sur scène, imaginer des trucs un peu spéciaux », confie Jean Morel. L’an dernier, le label Sublime avait monté une expérience immersive. Initialement conçu comme une date unique, le show a été tellement plébiscité qu’il a été rejoué à We Love Green.

« On est les seuls à avoir Asinine sur les festivals en Île-de-France. Elle vient car elle sait qu’elle sera bien reçue chez nous. Je trouve qu’elle a une manière d’écrire incroyable et assez innovante par rapport à la tristesse. On a tous plus envie de chialer que de lutter en l’écoutant. C’est une écriture que je trouve impudique par moments, dans le bon sens du terme, mais qui rend super bien sur scène. Et la scénographie est très belle. »

Ino Casablanca

« J’ai été très impressionné par son projet, à la fois hybride et intelligent dans la manière de sortir des carcans tout en respectant énormément les codes. Ino est dans la réinterprétation presque patrimoniale de la musique, où tu sens qu’il a un rapport avec le sud de l’Espagne, et ce côté croisement culturel arabo-européen. Mais il garde pleinement ses codes rap, un peu d’arrogance, de flex, qui montrent que c’est aussi un mec qui a mangé son patrimoine rapologique. »

GRÜNT Festival, 24 et 25 octobre, Grande Halle de la Villette, Paris. IG : @gruntluv

The Parkinson’s Project

Pourquoi il grimpe

Ce nouveau flm inspirant met en lumière un grimpeur qui, malgré des défs cruciaux, se dépasse plus que jamais.

Le cinéaste Jess James a entendu parler de Chris Hamper pour la première fois par des amis grimpeurs. Ils lui ont raconté l’histoire d’un homme atteint de la maladie de Parkinson, capable de gravir un mur d’escalade avec une aisance surprenante.

« Il lui a fallu environ deux minutes pour mettre son harnais – une tâche qui prend généralement une dizaine de secondes, raconte James. Mais ensuite, il s’est attaqué à la voie la plus difficile du mur. Il est passé du statut de celui qu’on sous-estime

à celui d’un grimpeur dont on suit l’exemple. Cela m’a interpellé : comment ces deux réalités peuvent-elles coexister chez une même personne ? »

Chris Hamper est devenu le sujet du nouveau film de Jess James, The Parkinson’s Project, un documentaire qui retrace la détermination de cet homme de 67 ans à continuer l’escalade malgré un diagnostic de Parkinson posé dix ans plus tôt.

« Enfant, je grimpais partout : les rochers, les arbres, les murs autour de la maison », se souvient Hamper, un Anglais qui

Le cinéaste Jess James ; le grimpeur Chris Hamper en action (en haut).

vient de prendre sa retraite après une carrière dans l’enseignement.

Il a d’abord été actif sur la scène d’escalade de Sheffield dans les années 1980, avant de s’installer dans le village norvégien de Flekke, où il enseignait la physique et transmettait sa passion de l’escalade à ses élèves. Mais lorsqu’il a commencé à développer les premiers symptômes de la maladie – confusion, perte de force du côté gauche, difficulté à lire les voies –, tout a basculé. La chute de dopamine a affecté sa motivation, rendant l’enseignement comme la pratique de l’escalade difficiles.

Pourtant, Hamper a persévéré, convaincu que l’escalade lui faisait du bien physiquement, et mentalement. « Ce sport est très particulier. Hier, je ne me sentais pas bien. Alors j’ai organisé une session sur la Kilter Board. Une fois sur place, je me suis senti beaucoup mieux, et j’ai bien grimpé. »

Jess James, habitué à filmer des grimpeurs de haut niveau, explore un autre angle avec The Parkinson’s Project : « Je voulais raconter une histoire qui ne tourne pas qu’autour de la performance, mais qui s’intéresse au sens profond de la pratique sportive. C’est un récit qu’on entend trop rarement dans un monde obsédé par la réussite. »

Avec l’évolution de la maladie, Hamper a dû revoir ses objectifs. « J’aimais progresser, mais après le diagnostic, j’ai compris que je ne pourrais plus vraiment m’améliorer, confie-t-il. Alors j’ai changé de perspective. Aujourd’hui, je trouve autant de satisfaction à grimper des voies plus accessibles comme des 6A ou des 6B, du moment que je m’y engage pleinement, alors qu’avant, je m’attaquais à des voies cotées 7A ou 7B. Le message que j’aimerais transmettre, c’est qu’il ne faut jamais cesser de faire des efforts. » theparkinsonsprojectfilm.com

Premier battle

Léany, danseuse chorégraphique, relève son plus grand défi : improviser, face au public, sur la plus grande scène nationale, pour des battles où tous les moves sont permis.

Texte Tom Chaix Photo Onizoupsd

Léany danse depuis ses 3 ans. Figure montante de la chorégraphie commerciale, avec une formation pluri-styles mêlant contemporain, hip-hop, newstyle, jazz, etc., elle ne s’était jusqu’alors jamais aventurée dans le domaine du freestyle et du format battle. Il aura fallu une invitation aux qualifcations françaises du Red Bull Dance Your Style 2025 pour que Léany franchisse le pas et sorte de sa zone de confort. Cette compétition réunit les meilleur·e·s danseurs et danseuses de la scène nationale et internationale sur des morceaux mainstream, chaque battle étant soumis au vote du public. En 2025, les qualifcations françaises ont eu lieu à Marseille. Les vainqueur·e·s s’envoleront pour Los Angeles, où aura lieu la fnale mondiale le 11 octobre.

« L’improvisation est très diférente de la danse chorégraphiée que je pratique et enseigne depuis des années. Je ne m’y étais jamais intéressée, sans doute parce que ma manière actuelle de vivre la danse me comble. Mais cette proposition est une chance inestimable d’explorer autre chose », confe Léany.

Soutien maternel

L’amour d’une mère peut être un formidable catalyseur de passion et de réussite. Le parcours de Léany en est un parfait exemple. Pour comprendre ce qui fait d’elle une candidate singulière au Red Bull Dance Your Style, il faut revenir sur son histoire. Originaire de Chelles, en région parisienne, elle a grandi dans l’univers de la danse. Depuis toute petite, ses journées sont rythmées par les cours, les formations, les stages. Elle débute à 3 ans, et se souvient avoir toujours dansé – à la maison comme en studio. C’est le contemporain qu’elle découvre en premier, discipline

Focus

Red Bull Dance Your Style, c’est quoi ? Des battles de danse, en one-one, tous styles confondus Concept ? Le public désigne les gagnant·e·s Finale mondiale 2025 Los Angeles, le 11 octobre Représenteront la France Diablo et Silent Infos redbull.com

qui prend rapidement une place centrale dans son quotidien. À 8 ans, elle intègre l’académie Sabrina Lonis, réputée pour sa rigueur. Elle y restera cinq ans. Mais à 13 ans, elle perd le goût pour ce format trop académique et quitte l’institut. Elle rejoint alors le studio LAX, à Paris, qui deviendra rapidement sa « deuxième maison ». Elle y explore une grande diversité de styles, et découvre une manière plus libre et spontanée de danser. Convaincue que cette voie est la sienne, elle quitte le système scolaire classique en seconde pour suivre un enseignement à domicile et tenter l’EAT (Examen d’Aptitude Technique, en vue de l’obtention d’un Diplôme d’État de professeur de danse). Malgré des hauts et des bas, Léany forge une expérience solide, enrichie par des voyages, des remises en question, et une prise de recul sur sa trajectoire : « Pendant ma jeunesse, j’ai tout donné à la danse, sans vraiment m’en rendre compte. Ma mère m’a toujours soutenue dans ce rythme efréné, mais je n’avais que peu de recul. Il y a eu des moments où j’ai mis cette passion entre parenthèses pour essayer de vivre comme les autres flles de mon âge. »

Aujourd’hui, à l’aube de la vingtaine, elle enseigne depuis deux ans aussi bien le contemporain que le commercial. En plus de la richesse de ses propositions artistiques et des contrats qu’elle a menés à bien, un élément marquant dans sa construction est la communauté qu’elle

a su réunir en ligne. « Depuis mes 10 ans, ma mère flmait mes répétitions et postait mes vidéos sur Instagram. Elle avait un vrai talent pour ça, car à mes 14 ans, ce compte rassemblait déjà près de 100 000 personnes. À mes 16 ans, j’en ai repris les rênes et fait évoluer le contenu selon mes envies, dans un cadre très sain. Je lui en suis profondément reconnaissante. »

Lâcher-prise

« Ce que j’aime dans la transmission chorégraphique, c’est cette possibilité de faire ressentir ce que m’a évoqué une musique : comment je l’ai perçue, et comment j’ai transformé cette émotion en mouvement, en technique, en sensation », explique Léany, soulignant la gratitude qu’elle éprouve de pouvoir voyager pour enseigner. Créer une pièce dansée est pour elle un acte sincère, toujours infuencé par l’instant, l’humeur, l’environnement. Ce processus ne semble pas très éloigné de l’impro… Alors pourquoi ne l’at-on jamais vue en battle ? « L’impro m’a toujours intimidée. C’est une façon très directe de se révéler, et j’ai longtemps évité ces moments-là, même les partages plus informels à la fn d’un stage. »

Léany est contactée par Red Bull en avril pour rejoindre les sélections nationales du DYS. Elle décline, par peur. Puis accepte. Débutent alors plusieurs semaines d’accompagnement intensif. Avec des mentors comme Nelson ou Boubou, elle travaille sa gestion du stress, son écoute musicale, sa présence scénique. « Mon principal axe de travail, c’est d’apprendre à lâcher prise, à me détacher du besoin de remplir chaque instant. » Elle détaille : « En chorégraphie la danse va vite, on essaye de caler des mouvements sur chaque son pour être technique. En freestyle, j’ai compris qu’il fallait parfois ralentir, laisser respirer la musique, ne pas avoir peur du vide. Ces moments de silence sont essentiels : le public peut vraiment percevoir ce que tu dégages. »

À quelques jours de la compétition, Léany ne réalise pas pleinement qu’elle s’apprête à entrer pour la première fois dans l’arène. Mais ce n’est pas la victoire qui l’obsède. « Ce qui compte le plus, c’est de sortir de là fère de moi. D’avoir été honnête, entière. Et de m’être fait plaisir. »

IG : @leanydanse

« En freestyle, il ne faut pas avoir peur du vide. »

Léany, sur le challenge d’une danse improvisée, en mode battle.

Case après case

Autoproclamé le « GOAT des échecs »,

Théo Phulpin, alias Gartin, incarne cette génération qui bouscule l’échiquier, autant sur les réseaux sociaux que face à l’horloge.

Texte

Hugues Pascot Photo Onizoupsd

Depuis son plus jeune âge, Théo place ses pions. Il navigue entre plusieurs de ses passions dans lesquelles, chaque fois, il excelle, se fait remarquer, gagne… et perd parfois. Théo Phulpin, plus connu sous le pseudonyme Gartin, s’est taillé une place dans le monde des échecs, notamment grâce à sa célèbre « danse des cavaliers », mais aussi sur les plateformes où il partage, avec un humour bien calibré, sa passion du jeu. S’il explose d’exubérance devant la caméra, c’est un autre visage qu’il montre quand je le rencontre dans les locaux de Red Bull. Calme, souriant et posé, Théo est prêt à révéler ses facettes les moins connues du grand public.

Dragon Ball Z

L’arrivée de Théo dans le monde des échecs tient à une histoire de famille. « C’est par mon père que j’ai connu ce jeu. Il avait envie de me mettre aux échecs comme un père qui a envie de transmettre ses passions à son fls et de les partager avec lui. » Mais au début, l’échiquier ne l’attire pas du tout. « J’étais un peu hyperactif, j’avais tendance à regarder à gauche à droite. Apprendre les règles, me dire “Tu vas bouger des pions et réféchir pendant trois heures”, ce n’était pas forcément quelque chose qui me faisait rêver. » Alors, son père trouve le bon stratagème : Théo, fan de Dragon Ball Z, tombe sur un magazine de l’animé proposant une collection de fgurines en guise de pions. L’objectif ? Reconstituer un échiquier avec les personnages. Et ça marche…

Dès lors, tout s’enchaîne. Théo s’inscrit au LUC EDN (Lille Université Club Échiquier du Nord) et, très vite, se distingue jusqu’à remporter ses premiers tournois régionaux. Stimulé par l’enjeu,

Focus

Âge 22 ans 2 fois champion d’échecs du Nord-Pas-de-Calais

Finaliste du concours d’éloquence de l’Atelier de la langue française Ex-n°1 mondial du jeu vidéo mobile Clash Royale Il a pour objectif de faire un film

Théo confe : « J’ai vu dans la compétition une façon d’être accepté et aimé. Le plus excitant dans le fait de gagner, c’est la reconnaissance liée à la victoire. »

Prendre la parole

Ce besoin de reconnaissance, il l’éprouve dans un autre domaine bien diférent en participant à un concours d’éloquence, lors de ses études en droit. Un nouveau déf pour le garçon en raison de ses difcultés à s’exprimer en public lorsqu’il était plus jeune. Et pourtant, il arrive en fnale, devant 1 500 personnes. « J’ai eu un sujet qui ne m’inspirait vraiment pas : “Inventer, ce n’est pas penser à côté”. » (La vidéo est disponible sur YouTube.) Mais pour Gartin, le plus important, c’était l’opportunité de « prendre la parole, de réféchir sur un sujet et montrer une autre facette de moi-même. »

Pour trouver le courage nécessaire, il nous confe s’être tourné vers les grands orateurs. « Leur éloquence était une source d’inspiration et, selon moi, les grands discours sont ceux qui n’ont pas vocation à devenir des grands discours ». Ce goût des mots, Gartin le cultive également de manière plus intime à travers l’écriture. « C’est né d’un besoin de mettre des mots sur mes douleurs et mes difcultés. » Il écrit pour lui et s’exprime en public pour ofrir à celles et ceux qui cherchent une voix, un repère. « Je fais ce que j’aurais aimé connaître enfant. »

À contre-pied

S’exprimer, il le met en scène aussi sur les réseaux sociaux. Suivi par plus de 400 000 abonné·e·s sur TikTok et plus de 100 000 sur YouTube, Théo y a créé un alter ego haut en couleurs : une version de lui-même, nerveuse, volubile, qui commente ses parties à un rythme efréné et avec une énergie débordante. Mais au-delà de cette façade, Gartin parle aussi de ses échecs. Les vrais cette fois-ci, ceux qu’un jeune garçon de sa génération est amené à traverser : échecs amoureux, échecs scolaires. « Les gens me disaient : “Mais qu’est-ce que tu fais à parler d’échecs sur TikTok ?” » Sa réponse est claire : « Pour moi, sur Internet, ce n’est pas en suivant la tendance que ça marche. C’est en prenant les choses à contre-pied. » Et les chifres lui donnent raison. À force de créativité et d’authenticité, Gartin est parvenu à ce qu’un jeune public s’intéresse à un jeu souvent perçu comme désuet. Il a fédéré une communauté fdèle, bien au-delà du cercle classique des fans d’échecs traditionnels. Et pourtant, il reste lucide : « En tant que créateur de contenus, on exerce un métier éphémère. Rien ne garantit que ça durera. Il faut être prêt à afronter cette réalité. »

Faire un film

Pour se prémunir de l’incertitude, il s’est créé un flet de sécurité mental en s’inscrivant pour la rentrée en Master de droit public et philosophie du droit. Mais son cap reste clair : « Ce que je veux, c’est continuer les échecs. » Loin de se reposer sur ses acquis, Théo nourrit de nouveaux projets comme celui de traverser la Manche à la nage. Il évoque aussi le commentaire sportif, la réalisation et l’écriture de scénarios. « J’aimerais beaucoup raconter des histoires et peut-être commencer par la comédie. Mais à terme, mon but c’est de faire un flm et d’en être fer. » En attendant, celui qu’on surnomme le « GOAT des échecs » continue d’avancer avec méthode, ambition et, quelques coups d’avance.

IG : @gartin.591 ; TikTok : @gartin591

« Créateur de contenus est un métier éphémère. »

Théo, aka Gartin, apprécié pour son approche alternative des échecs.

L’enfant terrible du jazz français

Le trompettiste Daoud revient avec ok, un uppercut de jazz hybride qui transforme le chaos en fête et rappelle que cette musique appartient à tout le monde.

Texte Marie-Maxime Dricot Photo Tanguy Delavet

Certain·e·s diront que le jazz, c’est une musique élitiste, d’autres que c’est de l’impro, de la musique noire, quelque chose d’inaccessible ; quant à moi, je dirais qu’il s’agit de l’incarnation d’une vibration, de la transmission d’une énergie pure, bien réelle et parfois clivante qui flirte avec des genres musicaux plus populaires ou expérimentaux. Des propos que j’appliquerais volontiers à la musique et au dernier album proposé par Daoud, un band de jazz français, au sein duquel le trompettiste, Daoud lui-même. Sur scène, le musicien toulousain maîtrise aussi bien l’art du souffle que de la tchatche, offrant l’image – rare en France – d’un leadership de jazz à la fois hype, modéré et nécessaire. Après tout, le jazz, c’est la fête, non ?

Ces mots-là, je les avais griffonnés en sortant du New Morning, à Paris, au début de l’été 2025, encore ivre d’une cérémonie à la fois punk et spirituelle. Daoud venait de nous rappeler, trompette brandie, que le jazz est avant tout affaire de célébration et de partage – un uppercut d’émotions taillées tant pour le corps que pour l’âme.

Trompettiste aux mille vies

Daoud porte son pavillon comme on brandit un fanion : haut, parfois défraîchi, toujours incandescent. Son nouveau disque, ok, paru chez ACT, est promesse d’une transe poétique et résolument moderne, prête à secouer les puristes et à captiver les novices. Chaque note y résonne comme un rappel : le jazz n’a pas d’âge, seulement un besoin impérieux de liberté. Vendôme, Bruxelles, Édimbourg, Toulouse… Sa route dessine une carte postale en négatif où les angles blessent plus

Focus

Sous le plus grand chapiteau du monde 1952 Réalisation Cecil B. DeMille Synopsis Plongeon dans la tournée d’un cirque, entre rivalités amoureuses, clown au passé trouble et accident ferroviaire qui met à l’épreuve la devise : The show must go on

qu’ils ne caressent. « J’ai été croque-mort », confie-t-il dans un rire qui claque, évoquant ce détour « hyper social » après avoir dormi dehors en Écosse et servi des bières dans « le club de strip-tease le moins cher de toute la Grande-Bretagne ». Les échecs deviennent matière à souffle : il quitte le conservatoire d’Amsterdam pour partir en tournée avec Pokey LaFarge, se retire trois ans dans le Gers avant de revenir d’urgence à la trompette, poursuivi par le mantra “zero killed” : cocher chaque jour la case de la vie pour recommencer le lendemain. Sur scène, rien n’est figé. « Ils sont obligés de me faire confiance. Il n’y a quasiment rien de scripté dans le concert », admet-il en mentionnant ses musiciens. Daoud change la set-list en plein vol, invite des camarades, se coupe parfois les cheveux sous les projecteurs comme dans son clip dijon : chaos maîtrisé qu’il revendique jusque dans le studio. « Je suis un peu un malade : compo, arrangements, une partie du mixage et du mastering… je produis tous mes albums. » La trompette, choisie à six ans, en 1996 « parce que les clowns en jouaient », est le prolongement d’une vie double, intime et spectaculaire. Et tout ça, parce qu’il a regardé « bien trop jeune » le film de Cecil B. DeMille, Sous le plus grand chapiteau du monde (en V.O. : The Greatest Show on Earth).

Être vivant avant d’être musicien. C’est dans les clubs spécialisés comme sur les scènes plus généralistes – La Machine du Moulin Rouge l’attend en novembre, face à un public habituellement de teuffeur·euse·s – que le quartet prouve qu’un jazz exigeant peut demeurer accessible. Daoud s’en fait la mission : « Mon but, c’est de légitimer au max les gens qui voudraient jouer du jazz ou aller dans les lieux comme le Duc des Lombards, mais qui n’osent pas. Quitte à se froisser parfois avec son tourneur afin de montrer que la fête peut être savante sans perdre son innocence.

Embrasement et acceptation

Alors, après le remarqué GOOD BOY paru en 2024, Daoud continue de bousculer les conventions avec son nouvel album ok. Construit autour de l’idée d’accepter l’inéluctable – “ok, fuck it, it’s fine I guess” – cette fresque de quatorze titres mêle tragédie et humour, chaos et tendresse, mélodie et éclat. L’enfant terrible du jazz orchestre un casting cinq étoiles, confirmant son talent de trompettiste, beat-maker, producteur. On y croise la lumière contemplative de plato’s twins, né d’un break en morse griffonné au Canada ; la rage élégante de le bâtard, où le saxophoniste polonais Kuba Więcek exalte la question d’identité, celle de Daoud et de toutes les personnes multiples ; la cinématique mouvante de l’œil de jules, hommage changeant à son chat borgne qu’il ne voit plus, faute de rupture amoureuse. Chaque morceau pulse comme un battement de cœur contrarié, rappelant que l’acceptation n’est jamais résignation, mais embrasement. À 35 ans, celui qui dit parfois « ne pas être sûr d’être passionné de musique » persiste pourtant, parce que la scène demeure le lieu « où l’on propose quelque chose que personne d’autre ne va proposer ». Entre standards dynamités et clubs conquis, Daoud veut transmettre un cri clair, une vibration brute, une poignée de notes capables de faire danser un·e novice comme un érudit.

Quand il arrache un joyeux « Oh merde! » à la foule, sa trompette achève la phrase dans un éclat de cuivre avant un dernier temps de percussions. Le jazz se révèle alors : vivant, transpirant, furieusement accessible et, grâce à Daoud, plus indiscipliné que jamais, mais toujours dans le partage et la maîtrise.

IG : @daoudmusic ; Daoud en concert le 15 nov. 2025 à La Machine du Moulin Rouge.

« Le but, c’est de légitimer au max les gens qui voudraient jouer du jazz. »

Daoud au sujet de l’élitisme encore présent dans la scène jazz en France.

SPORTS MÉCANIQUES

Notre cover a été réalisée en exclu par Lilian Lesourd, alias LSRDDesign.

LA PASSION POUR MOTEUR

Ces talents seront réunis parmi tant d’autres pilotes d’élite et icônes internationales des sports mécaniques lors de Red Bull Motormania le 13 septembre, sur le circuit de Nevers Magny-Cours : Isack Hadjar, Sarah Lezito et les Driftbrothers sont les invités de notre numéro spécial. Voici les contenus exclusifs conçus en collaboration avec ces athlètes Red Bull.

HADJAR SPIRIT

Il a d’abord été un nom, celui d’un jeune killer, qui a circulé de plus en plus dans le monde du sport automobile ces dernières années. Puis un visage, devenu un sujet d’attention majeur pour les fans français de F1 et l’industrie. À raison. Nous rencontrons Isack Hadjar, 20 ans, à quelques semaines de Red Bull Motormania, une célébration des sports mécaniques, et en profitons pour faire un point de mi-saison – un entretien mené en juillet. Ce contexte posé, apprécions l’état d’esprit du jeune pilote, le « Ninja » de Racing Bulls, au cœur de sa première année en F1.

Texte PH Camy Photos Liam Fabre

FORMULE 1

Au plus près du pilote. Grâce à Liam Fabre, photographe français et membre du cercle rapproché d’Isack Hadjar.

L’esthétique pure de la Formule 1. Isack en rêve depuis gamin et ses années Cars

The red bulletin : Isack, vous rencontrez aujourd’hui les médias pour évoquer Red Bull Motormania, c’est le genre d’événement auquel vous auriez aimé assister, gamin ?

isack hadjar : Un événement comme Red Bull Motormania, en France, c’est du jamais vu, donc oui, j’aurais adoré y aller. Je me souviens d’un jour, tout petit, je devais avoir 4 ans, j’avais assisté à un show, et j’étais efrayé, parce qu’on entendait un moteur de F1 en train de déglinguer toute la ville… Un gros V8 bien méchant… J’étais terrorisé !

Qui était le pilote ?

Je crois que c’est Sébastien Buemi qui pilotait, et il se trouve qu’il sera présent à Motormania, donc ça va rappeler de bons souvenirs. (Sourire)

Red Bull Motormania, où vous serez présent, est une opportunité pour le grand public de côtoyer le monde de la F1, qui reste difcilement accessible… En fait, je ne sais pas combien ça coûte d’aller sur un Grand Prix de F1… mais c’est un vrai projet, un gros budget. Là, c’est en France, et c’est vraiment abor-

« Sur toutes les courses, je prends de l’expérience. »

dable. Et ça va rouler toute la journée, ça va être un peu la fête, alors qu’un week-end de F1 c’est super sérieux : les pilotes, tu les vois le temps d’un clin d’œil. À Nevers Magny-Cours, je serai là pour mon public toute la journée. On va pouvoir faire les fous sur la piste donc, honnêtement, ça va être trop cool. Tout le monde va être plus détendu que sur une course, forcément, les fans, et surtout moi. Rouler, juste pour prendre du plaisir, je n’ai plus trop ce feeling…

Pourquoi ?

Parce qu’on est toujours sous pression, on doit toujours délivrer. Là, il n’y a aura aucun stress.

Il y aura une activation où vous allez rouler avec Sébastien Loeb, qu’est-ce qui va se passer ? On va s’afronter.

Ça veut dire quoi ?

Honnêtement, je ne sais pas encore. (Rires) Ce qui est sûr, c’est que partager la piste avec Sébastien, ça va être dingue.

Qu’attendez-vous de cette rencontre ?

J’attends déjà juste de parler avec lui en tant que fan de sports auto, parce qu’on parle quand même d’un pilote super complet, qui a piloté toutes les voitures qui existent, tandis que je suis quelqu’un de super spécifque… Mon truc, c’est l’asphalte, la monoplace, l’aéro, tu vois ?

Donc, au fnal, pouvoir parler avec un pilote aussi complet et pouvoir en tirer quelque chose, ça va être intéressant.

Vous restez un fan de sports auto ?

C’est quelque chose d’inné et que tu garderas toujours. Je suis d’abord un passionné de voitures ; le pilotage est arrivé après.

À présent, nous allons revenir sur les déclarations et mots de personnes qui se sont exprimées à votre sujet depuis le début de votre première saison en F1…

« J’aime

son énergie, ce qu’il dégage. C’est comme un petit frère. »

DJ Snake à Monaco

Le monde de la musique, de la culture et des profls comme DJ Snake vous inspirent ?

Même ça aussi, c’est étrange… Quand j’avais 10 piges, même pas, je regardais ses clips sur YouTube… L’avoir en tant que guest à Monaco, échanger avec lui et l’entendre dire que je suis comme un petit frère, c’est assez fou. On a un background assez similaire, il est algérien comme moi, donc il y a un peu d’histoire derrière, et c’est vrai que ça fait plaisir.

« Il doit juste se rappeler qu’une seule course ne le définit pas. Il a encore plein d’opportunités devant lui. Il faut garder la tête haute. Ce qui compte, ce n’est pas comment on tombe, mais comment on se relève. »

Lewis Hamilton en début de saison

À mi-saison, après douze courses efectuées sur vingt-quatre, est-ce que votre perception de pilotes iconiques comme Hamilton, ou d’autres, a changé ?

Pour Lewis, ça n’a pas changé : il est comme ce que j’imaginais de base. Honnêtement, il est vraiment gentil, quand bien même nous avons près de vingt ans d’écart tous les deux. Et il n’est pas comme cela qu’avec moi, il l’est avec tous les rookies : il est très avenant, il donne des conseils. En tant que supporteur de Lewis depuis que je suis petit, pouvoir taper la conversation avec lui... Ça fait bizarre. Mais je commence à m’y habituer.

Vous vous parlez si souvent que cela ? À peu près tous les week-ends. Tu as la parade des pilotes, tu as le briefng des pilotes avec la FIA. On est tous réunis, donc ce sont des moments où si l’on se croise, on se parle, et c’est toujours cool.

Même s’ils ne portent pas les mêmes couleurs, les pilotes français sont-ils solidaires ?

Je pense qu’avec Pierre Gasly, ça s’est toujours fait tout seul parce qu’on a une carrière vraiment similaire. Il était dans

« Je pense qu’il a beaucoup de talent. Il est très rapide. Il sait les choses sur lesquelles il doit travailler. »

Pierre Gasly en février

le Red Bull Junior Team, il est allé jusqu’aux écuries Red Bull Racing, donc il a cette expérience, et je suis sur la même trajectoire. On travaille avec des gens en commun, c’est quelqu’un que je fréquente et qui fait partie de mon environnement, un peu plus que les autres pilotes. Parce qu’il est français, d’une part, et parce que nous avons les mêmes valeurs.

La fnale de la Champions League avec Pierre, devant la télé, c’était cool ?

C’était lourd, mais un peu facile. Du coup, j’ai pu me concentrer sur ce que je mangeais.

C’était quoi ?

Je ne sais plus, mais ça n’était pas bon. (Rires) On s’était fait livrer et j’étais un peu dégoûté. Du coup, j’ai fni sur une pizza. Le lendemain, on s’est fait un foot, il m’a fait une passe D et j’ai marqué.

Photographiée par Liam Fabre...

C’est un très bon pote et un artiste, on s’est rencontrés sur les paddocks. Je suis pilote de Formule 1 maintenant et j’ai eu

besoin d’un photographe qui capture tous ces moments que je passe. Liam bosse avec moi, on est sur toutes les courses ensemble, et il fait partie de ma bulle et de mon environnement. Plus qu’un photographe, il fait partie de la Team Hadjar. On est très peu, mais il est dedans.

Avez-vous réussi à garder des connexions fortes avec vos copains d’enfance ?

C’est très compliqué. Par exemple, quand je rentre quelques jours à Paris, j’essaie de trouver un compromis entre le repos et les potes, mais j’essaie de passer le plus de temps possible avec eux.

« Ça arrive même au meilleur t’es le GOAT futur champion du monde »

@paulin_mcl, follower IG, après le GP d’Angleterre où Isack s’est crashé.

Votre fanbase, vos jeunes followers sur Insta ou ailleurs, vous apportent beaucoup de soutien et de positif, ce qui n’est pas forcément le cas pour tous les athlètes. Quelle importance cela a-t-il pour vous ?

Les haters vont arriver à un moment ou un autre, ils sortent de nulle part et pour aucune raison. Les fans qui sont derrière moi et qui me suivent, ça me touche vraiment, mais il faut aussi être préparé à

« Comme Kyky sur le couloir, ça va vite. »

Le

photographe Liam Fabre

dans un post IG de foot avec Isack.

« Les haters vont arriver à un moment ou un autre, ils sortent de nulle part et pour aucune raison. »

Isack Hadjar auprès de ses fans lors du Grand Prix d’Autriche. Rien que du love.

Isack embarque dans sa F1 et bascule dans un monde de concentration et de perf’. À droite, en mode détente.

Combattant ! Une autre facette de la vie d’Isack Hadjar, documentée par le photographe et ami Liam Fabre.

l’inverse. J’espère faire une très longue carrière, et je pense que tous les athlètes qui ont performé, qui ont gagné des titres, sont tous passés par des moments où ils se font détester, insulter. En tout cas, tout cet amour que je reçois, je le savoure au max.

Revenons à la course. Une saison de F1 et la vie d’un pilote, c’est tellement de boucan, de sollicitations, de médias, d’éléments extérieurs à la course, au pilotage… Comment switchez-vous au départ d’un GP : « Là, je passe en mode course, mega focus ! » ?

Parfois, il peut t’arriver d’être dans le garage et de sentir que tu n’es pas à 100 %. C’est vendredi, c’est la FP1, mais depuis mardi, je m’envoie des trucs, médias, marketing, machin. Quand tu es dans la voiture, tu n’y penses plus, c’est trop tard, tu as trop d’adrénaline. Le moteur démarre. Tout ton corps, tous tes sens sont éveillés au maximum.

On dit que tous les tics de Nadal avant un service lui permettent de faire reset, d’oublier ce qui vient de se passer dans le match, pour être focus à nouveau…

Est-ce que vous avez des tricks pareils, une fois dans votre baquet ?

Je ne peux pas toucher grand-chose à part mon volant et essayer de ne pas me planter. Donc non, ça va. (Sourire)

À l’inverse, comment parvenez-vous à déconnecter de tout, de votre saison, des GP, du team, dans le privé : méditation ? Gaming ? Films ? Lecture ?

J’ai juste besoin d’être autour d’une table avec mes potes et un bon thé de blédard, tu vois. On discute. C’est ça qu’il me faut : mon entourage, du thé... C’est tout.

Parlons ftness ! Votre routine a-t-elle changé ces derniers mois ?

C’est compliqué de s’entraîner, mec. Tu as trop de déplacements. C’est rare d’être trois jours au même endroit. Et sur les week-ends de course, tu ne peux pas t’entraîner. Tu vas t’entraîner, mais pour faire

Vous avez toujours l’esprit d’un combattant, malgré tout ?

Depuis que je suis né. Since day one!

quoi ? Tu vas te fatiguer alors qu’il faut rester en forme. En fait, toute la saison, tu essaies de te maintenir. Et ça n’est que l’hiver ou l’été où tu peux t’envoyer, pendant tes vacances… tes seules vacances. (Rires) Tu dois t’envoyer une prépa physique, et même si tu n’as pas envie de le faire, tu le dois : tu es obligé !

Et la boxe ?

J’essaie de faire au mieux.

Vous suivez les sports de combat ?

De malade. Surtout le MMA. Je suis tout ce qui se passe, et la boxe, les gros matchs, je suis tout, tout, tout.

Vous trouvez le temps pour ça ?

Je me réveille à 5 heures du matin en week-end de course pour regarder un combat alors qu’à 10 heures, je dois être sur la piste.

Ça vous donne de la motivation ?

Quand tu te lèves à 5 heures du mat’ pour voir ton combattant préféré se faire mettre K.-O., c’est dur. Ça, ça fait mal au cœur. Donc là, tu te rendors… C’est une journée compliquée qui s’annonce. (Rires)

Depuis le début de cette première saison en F1, quels sont les points sur lesquels vous vous êtes amélioré ?

Je dirais ma mise en action. Je suis beaucoup plus explosif qu’en début de saison. Je découvre une piste et au bout de deux

Karting, F4, F3, F2… enfin en Formule 1 pour sa première saison, l’ambassadeur Tudor s’y sent comme chez lui.

« Si la F1 ça n’est que de la pression ou du sérieux, j’arrête. »

ou trois tours, je suis déjà dedans. Je peux même prendre l’exemple de Silverstone où, en essais libres, j’étais premier pendant un moment, alors que je ne suis pas dans la McLaren, que je ne suis pas dans le truc, mais je suis assez explosif. Je me mets en action très vite. Ça, ça me permet de me concentrer sur les réglages de la voiture plutôt que d’être en mode : « Il me manque 5 dixièmes ici, 3 dixièmes là ! » C’est là que tu perds du temps, alors que si tu es dans le coup, dès les premiers tours, tu commences à dérouler, à bosser.

Les points qui restent à améliorer ? Honnêtement, je dirais que je n’ai pas un point fort et un point faible. C’est le package global qu’il faut améliorer. Sur toutes les courses, je prends de l’expérience.

Qu’est-ce que vous vous surprenez à maîtriser ?

Ce qui me faisait peur avant le début de saison, c’est que je n’avais pas beaucoup d’expérience en F1, c’était un énorme step comparé à la F2. « Il va me falloir combien de courses pour être dans le bain, ne plus être à 2, 3 dixièmes de mon coéquipier ? » Finalement, ça n’a jamais été le cas. Donc je dirais : la vitesse pure.

Plus grosse frayeur ?

Avant la qualif à Monaco, je n’étais pas bien. Le matin, j’avais fait une séance d’essais, j’étais 17e, je n’avais aucune confance. Et là, c’était dur. Pas vraiment une frayeur, plus de l’angoisse. Je suis arrivé en qualifs un peu angoissé parce que je me suis dit : « Hors de question

Isack Hadjar se rapproche de sa Racing Bulls VCARB 01 avant le départ du GP de Silverstone.

que je fasse un mauvais week-end à la maison et de ne pas être au minimum dans le top 10. » Finalement, j’ai fait mon meilleur week-end de l’année, à date.

Ton plus gros lâchage ?

Je dirais ma semaine au Japon, fn mars, je suis arrivé une semaine avant la course, je me suis posé solo à Tokyo, je n’avais aucun engagement, pas de médias, rien !

Je ne vais pas te dire en détail ce que j’ai fait, mais j’avais des collègues sur place et c’était excellent.

Il y a aussi eu l’avant-première mondiale du flm F1 à New York en juin… Oui, il y avait Pierre et plein d’autres gars.

Sur votre post Instagram dédié à cet événement et votre court séjour à New York, on voit beaucoup de sourires et de joie… Le quotidien d’un pilote de F1 ne serait pas si exigeant qu’on le pense ?

Si ça n’est que de la pression ou du sérieux, j’arrête. Ça ne m’intéresse pas.

Malgré tout, il faut se les créer, ces moments-là ?

Ils arrivent parce que je suis bien entouré.

IG : @isackhadjar

PRÊT À VIBRER AU RYTHME DES MOTEURS ?

0 g CO2/km A B C

E F G

Modèle présenté : Nouvelle Corsa Electric GS BEV Electric 156ch neuf avec options

Consommation mixte gamme Nouvelle Corsa Electric : (KwH/100 km) : 14.3/14.6 (WLTP) et CO₂ (g/km) : 0 (WLTP). yes of corsa = Bien sûr, avec Corsa.

Opel participe à l’événement Red Bull Motormania, le premier festival dédié aux sports mécaniques.

RENDEZ-VOUS SUR LE CIRCUIT MAGNY-COURS LE 13 SEPTEMBRE 2025.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

EN ROUES LIBRES

C’est sur l’ancienne base militaire située au PlessisPâté, à une heure au sud de Paris, que nous avons rencontré la figure incontournable du STUNT. Une icône française du motorsport, Sarah Lezito – de son vrai nom Sarah Vignot – rembobine les crash-cams de sa dernière cascade pour The Killer de David Fincher.

Texte Marie-Maxime Dricot Photos Jesús Leonardo

24 heures de stunt avec Sarah Lezito, à 30 km de Paris, sur le site de l’ancienne base militaire de Brétigny-sur-Orge.

Quinze ans après ses premiers wheelings sur un quad entre deux rangs de pinot noir, la Champenoise est devenue l’une des stunteuses les plus sollicitées d’Hollywood, tout en régnant encore sur la scène freestyle moto.

Peu habituée à poser devant un appareil photo, Sarah Lezito s’est prêtée au jeu pour The Red Bulletin grâce aux codes appris sur les tournages hollywoodiens!

Entre deux séries de photos indoor et outdoor, Sarah recharge ses batteries.

Suivie par plus de 9,6 millions de personnes sur Instagram en 2025, elle vient de révéler sa nouvelle

Kawasaki

Ninja ZX-6R « 636 » millésime 2025.

Entretien fleuve en forme de bilan

à mi-carrière.

the red bulletin : Quand tu roulais en quad dans les vignes d’Épernay à 13 ans, t’imaginais-tu déjà un avenir professionnel sur deux roues ?

sarah lezito : Pas du tout ! J’ai emprunté le quad de mon père alors que je n’avais pas l’âge légal. C’était un engin de balade tranquille, pas du tout sportif, mais j’ai vite essayé de lever la roue arrière ; alors la moto c’était la suite logique de mon enfance à faire des wheelings à vélo. Très vite je me suis dit : « Il y a trop de roues sur un quad, je veux une moto. »

« Lezito » vient d’un diminutif familial. À quel moment est-ce devenu une véritable marque ?

Quand les organisateurs des Stunt Games 2011 m’ont demandé sous quel nom m’inscrire. Je ne voulais pas voir « Sarah Vignot » sur l’afche : trop scolaire. J’ai proposé Lezito. Depuis, c’est devenu mon nom sur les réseaux.

J’ai cru comprendre qu’il devait y avoir un gain lors de cette compétition, dont tu n’as jamais vu la couleur, n’est-ce pas ?

Absolument. À 15 ans j’ai acheté une Yamaha DT 125 : c’est la base solide de toute ma carrière, j’avais ensuite acheté en catastrophe une 500 cm³ pour un cette compétition où on promettait une GSX-R 750… Sauf que l’organisateur est parti avec la moto. Le point positif c’est que ça m’a fait entrer dans le « gros cube ». Puis à 18 ans j’ai mis tout mon argent dans une CBR 600 RR et, depuis, je n’ai plus lâché.

& TECHNIQUE

Dans ton reel 2014 vs 2025 : The quality of my crashes, tu te moques de toi-même. Qu’est-ce que ces chutes t’ont réellement appris sur la gestion du risque ?

Être transparente sur le fait que c’est la vie de tomber. Dans tous les sports, il y a énormément d’échecs avant la petite victoire. Si tu veux dépasser la limite, tu dois passer par cette case : la chute, le crash. Ça vaut pour tout : tu veux évoluer, crashtoi et recommence. Quant à la peur, c’est une alliée si tu la laisses parler en amont. Quand elle se manifeste, c’est trop tard.

Tu viens de présenter ton « nouveau jouet : la 636 2025, après treize ans sur ce modèle ». Qu’est-ce qui fait que cette moto reste ta base idéale ?

Le bloc 636 ofre un compromis parfait entre couple à bas régime pour le stunt et allonge quand il faut taper des pointes pour le cinéma. La nouvelle version gagne un shifter up & down et surtout un ABS paramétrable – ça me sauve la vie quand je dois passer d’un stoppie à un pivot arrière sur sol mouillé.

Comment trouves-tu ton équilibre entre stunt pur et des tournages à Hollywood ?

Dans la première phase de ma vie je me disais : « Si je veux être forte en moto, je ne dois faire que de la moto, passer le plus de temps possible dessus – et oui, ça m’a permis d’énormément progresser. Mais, après Hollywood, j’ai rencontré d’autres cascadeurs ; j’ai ajouté muscu, escalade, gym… J’ai vu qu’un peu de complémentaire t’apporte énormément. Aujourd’hui, l’équilibre, c’est de continuer la moto, faire des activités fun (escalade, gym) pour que ça ne devienne jamais une corvée.

« Il y a une figure qui me hante : le kangourou 360. Très peu de riders la font [...] tant elle exige du temps et un travail acharné. »

Sur cette photo, Sarah effectue un wheeling : une figure qui consiste à rouler sur la roue arrière de sa moto, toujours casque sur la

tête.

Liberté. C’est sur sa moto que Sarah s’épanouit le plus, comme un oiseau dans le ciel.

BABY

Te souviens-tu du moment où le coordinateur d’Avengers: Age of Ultron t’a choisie comme doublure de Scarlett Johansson ?

J’ai toujours roulé dans mon coin et d’un coup, je me retrouve hors de ma zone de confort, à l’autre bout du monde, seule Française… et je ne parlais pas anglais (sauf ce qu’on apprend à l’école). On m’a lancée direct dans le grand bain : je doublais Scarlett Johansson. C’était fou et ultra stressant, mais super enrichissant. (Au moment où le coordinateur d’Avengers contacte Sarah, elle est en train de terminer son BTS œnologie. Elle pensait que tout cela n’était qu’une farce, ndlr.)

Black Widow, The Batman, The Killer : quelle cascade t’a donné le plus de fl à retordre ?

C’est un flm qui s’appelle Bad Girl, qui n’est malheureusement pas sorti et dans lequel je devais faire un wheeling. Par contre, tout le flm, on l’a fait. Toutes les cascades, on les a bien faites. J’étais blessée à ce moment-là, je sortais d’une opération du ligament croisé. Ils m’ont appelée parce qu’ils avaient vraiment besoin de moi. Et ça m’a inquiétée quand ils

m’ont dit ça, parce que je sais que s’ils m’appellent , c’est parce qu’ils ont vraiment besoin de moi, et que personne ne veut faire le truc, en fait. Et du coup, c’est là qu’il faut se poser des questions. Et pourtant, sur le papier, ce n’était pas compliqué. Il fallait juste faire une roue arrière derrière un camion. Bon, il s’avère que pour faire la roue arrière, c’était avec une S 1000 RR, soit l’une des motos de série les plus puissantes qui existent.

Où se déroulait le tournage ? Quelles étaient les conditions ?

C’était en plein hiver, dans le nord de l’Écosse, dans des conditions très froides. Et en plus de ça, sur le camion, il y avait un mec qui me jetait du feu avec un lancefammes. Et du coup, le but, c’était que je reste le plus longtemps dans les fammes. C’était ça le but de la cascade. Et c’est trop WTF, quoi. Parce que, d’une part, je roule avec une moto donc la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est l’essence et l’huile qui sont des produits infammables. Ce n’est pas fait pour être dans le feu.

J’imagine qu’ils ne se sont pas arrêtés là, n’est-ce pas ?

Au fur et à mesure des entraînements, ils me disaient qu’ils ne voulaient plus que je porte un casque. Ce qui signife que sans casque, j’ai besoin d’un masque en silicone qui imite le visage de l’actrice. Mais si je prends feu, le masque aussi, sachant qu’il n’y a pas de trou dans ce masque pour respirer. Seulement un petit tuyau pour respirer comme ça, qui allait sous le costume, un truc tout fn et inconfortable. Et il ne fallait surtout pas paniquer… Et je l’ai fait, il n’y a pas de soucis, je l’ai fait. Mais ce jour-là, je me suis quand même dit : « À un moment, ça fait quand même beaucoup de choses mises bout à bout qui font que le truc devient ultra dangereux. Et d’accord, c’est cool, c’est une bonne expérience. Mais à un moment, elle est à quel prix ma vie ? »

Par ailleurs, tu as eu une commotion cérébrale sur The Killer en 2023. A-telle changé ta perception de la limite ? On peut faire des trucs de dingue sans qu’il n’arrive rien, et parfois un petit truc banal fnit mal. Sur The Killer, une voiture a accroché mon cale-pied ; j’ai été éjectée, casque fssuré, perte de mémoire. Depuis, ça m’arrive de dire non, et c’est important.

HOLLYWOOD

Sarah Lezito porte son casque Red Bull à relief. Celui qu’elle sort pour les occasions spéciales !

Le paradoxe du stunt : porter son casque sur les pistes mais pas sur les tournages… pour l’effet waouh !

VIE DECRÉATRICE

Ton Instagram réunit près de 9,6 millions de personnes ; qu’est-ce que cela change concrètement dans ton rapport avec les marques et productions ? Le rapport de force. Je ne vends plus ma prestation mais une audience qualifée qui adore la moto et les coulisses des flms. Une marque sait qu’une story backstage transforme plus qu’une pub classique. Du coup, j’impose mes conditions. 9,6 millions, c’est un chifre énorme, ça change une vie parce que ça ouvre énormément de portes.

Tu viens de signer en tant qu’athlète avec Red Bull ; qu’est-ce que cela signife pour toi ?

C’est un label « performance extrême ». Red Bull ofre un écosystème. C’est aussi la liberté de proposer mes propres shows, à ma manière. Ma discipline est mal médiatisée ; avec Red Bull, il y a un sérieux qui s’ajoute, et ça va me permettre de réaliser des choses jusque-là inaccessibles.

Quelle est la cascade que tu rêverais de réaliser si tu n’avais aucune contrainte de cadre et de budget ?

IG : @sarahlezito Prochaine performance : le 13 septembre 2025, Red Bull Motormania, circuit de Nevers Magny-Cours.

Avant même le budget illimité, il y a une fgure qui me hante : le kangourou 360. Très peu de riders la font. En réalité, très peu d’athlètes dans le monde parviennent à exécuter cette fgure, tant elle exige du temps et un travail acharné. Impossible

Bon Coiffure & maquillage

Ben Najeh

Tenue body noir et pantalon en cuir couleur cognac : Bécane Paris ; jean : Weekday ; bottes et veste en cuir noire : propres à la styliste.

de s’ofrir une semaine de vacances et de reprendre ensuite : on perdrait la moitié des progrès patiemment acquis l’année précédente. La fgure entraîne une fatigue physique considérable, des blessures et, surtout, des dégâts mécaniques : à chaque session, quelque chose casse. Il faut être obstiné au point d’y consacrer sa vie ; c’est un cycle sans fn : tenter, réparer, recommencer. Je n’ai pas encore réussi à la maîtriser ; j’ai tordu, puis brisé mes jantes, avant que le bras oscillant, le cadre ou les fourches ne cèdent à leur tour. Il faut prévoir des dizaines de milliers d’euros de pièces de rechange. Ce n’est pas la seule raison qui m’a freinée : j’ai aussi changé de projets. Mais, clairement, pour cette fgure, il faut vivre exclusivement pour elle.

À côté de ça, quand on a autant de visibilité sur les réseaux sociaux, on devient rapidement un rôle modèle malgré soi... et le stunt requiert de la pédagogie : comment transmets-tu les messages de sécurité de ta discipline à risque auprès des plus jeunes ? J’essaye de montrer ce que j’aurais aimé qu’on me montre à 10 ans. Je sais pourquoi je mets – ou pas – des protections. Quand je roule à 30 km/h sur mon spot, en tee-shirt, on me critique ; mais au cinéma on me félicite alors que je n’ai même pas de casque… Sur piste rapide, je suis en combi complète.

Stylisme

Melissa

Donia

Rejoignez-nous

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Une BMW M4 customisée par les Red Bull Driftbrothers : mille chevaux et la propulsion arrière qui attaque les pneus en quelques minutes.

TENTER L’IMPOSSIBLE

UNE VALSE À MILLE CHEVAUX

Ça fait quoi de flirter avec la gravité au volant de la BMW M4 ultra customisée des Red Bull Driftbrothers ?

On a testé pour vous, alors attachez vos ceintures !

Texte Werner Jessner Photos Konstantin Reyer

« Le drift consiste

à

faire glisser son véhicule d’un côté à l’autre de la piste, tout en conservant sa trajectoire comme dans des conditions normales sur route.

Tout le reste, c’est du patinage. »

Dans sa discipline, Elias « Eli » Hountondji place décidément la barre très haut.

C’est généralement aux côtés de son frère Jo (et d’autres partenaires, actuellement pour cause de convalescence de ce dernier) que le technicien de l’équipe des Red Bull Driftbrothers ébahit les foules du monde entier. Que ce soit dans un col alpin suisse ou sur les monstrueux circuits F1 ou MotoGP, quand le duo déboule dans leur BMW, les pneus arrière fument et le public s’enfamme. Il suft de jeter un œil à la liste de leurs éminents passagers pour comprendre tout le talent des Driftbrothers : peu de pilotes sont capables de convaincre Max Verstappen ou Daniel Ricciardo de monter à bord de leur véhicule, encore moins si c’est pour efectuer un tour complet du Red Bull Ring entièrement en drift. À l’arrivée ? Du bonheur… et des records, car avant les frères Hountondji, personne n’avait même osé envisager de s’attaquer au terrifant circuit nord du Nürburgring entièrement en drift. Les Red Bull Driftbrothers sont des légendes du dérapage contrôlé et leurs vidéos font rêver la planète.

Entrons donc dans le vif du sujet : qu’est ce que le drift et comment ça marche ? L’art du drift, c’est un peu comme de garder un crayon en équilibre sur sa pointe. Dès que celui-ci commence à basculer, il faut le rétablir immédiate-

ment et avec une extrême précision. En drift, ce faux équilibre est provoqué volontairement en transmettant un max de puissance aux roues afn de réduire leur adhérence et glisser ainsi tout en accélérant. En ligne droite, il ne se passe pas grand-chose : les pneus fument parce que les roues arrière patinent. Le vrai travail commence quand la transmission arrière décroche : il faut jouer du volant, de l’accélérateur et parfois des freins pour équilibrer cet instabilité afn de garder le contrôle exact de sa trajectoire. « Le drift s’apparente plus à de la danse qu’à une discipline de sport automobile, » explique Eli. « Et pourtant il y a de piètres danseurs parmi nous, dont un que je connais très bien : dès que je commence à réféchir au mouvement de mes jambes, je commence à trébucher. C’est pas une blague : je n’ai même pas eu le droit de danser à mon propre bal de fn d’études ». Eli sourit à cette évocation avant de monter dans sa BM dont il n’existe que deux modèles dans le monde entier : un pour lui, l’autre pour son partenaire du moment.

Pas achetée mais créée

Dans le drift, on firte constamment avec les limites, même au niveau technique. Ce qui ressemble vu des gradins à une BMW M4 classique est en réalité un véritable prototype conçu pour garantir au pilote un maximum de contrôle, même dans des angles de drift extrêmes. Ces véhicules sont le résultat de milliers d’heure de travail, d’expérience, de calcul, de sueur, de nuits blanches, et d’un investissement fnancier équivalant à celui d’une solide équipe de série automobile de niveau intermédiaire. On est bien loin de ce que deux assidus ingénieurs du sud de l’Allemagne pourraient normalement se permettre. Le drift a aussi son lot de

compétitions, et là encore, les Red Bull Driftbrothers font partie des meilleurs concurrents au monde. Mais chaque épreuve remportée permet tout au plus de rembourser les pneus, l’essence et les nuits d’hôtel. Chaque réparation, chaque pièce de rechange fabriquée sur mesure coûte des dizaines de milliers d’euros. Si une BMW M4 de drift, à ce niveau technique, pouvait être produite en usine, son prix dépasserait largement le million d’euros (et encore, ça serait plutôt un « prix d’ami », car il ne faut pas oublier tout le travail d’ingénierie et de recherche préalable).

Bref, lorsque nous décidons de tester nous-mêmes l’art du drift ici sur le circuit d’Hockenheim, en Allemagne, on démarre certes dans des conditions optimales, mais on sent monter la pression ! Car s’il y a sufsamment d’espace autour de nous pour éviter d’abîmer la carrosserie ultrafne du véhicule, les occasions ne manquent pas de faire mauvais usage de ces techniques millimétriques et de creuser ainsi un sérieux trou dans le budget. Sans doute dans un souci d’économie typiquement souabe, Eli a développé un style de conduite tout en douceur et en fuidité, style bien plus respectueux du matériel que de faire tourner le volant comme un malade pour forcer les drifts. Sur le siège passager, l’analogie d’Eli avec la danse se pose comme une évidence dès les premières minutes : entre les rugissements du moteur à l’avant et les hurle-

Elias « Eli » Hountondji, 39 ans, est ingénieur et fait partie de l’élite mondiale en drifting.

ments de l’échappement à l’arrière, tandis que les pneus crissent sous nos sièges et que le décor défle à toute allure, Eli, bien calé sur son siège baquet, est dans l’œil du cyclone et contrôle les plus de mille chevaux avec des mouvements parcimonieux de la pédale d’accélérateur. Il ajuste la direction avec une douceur extrême, d’un millimètre à peine, jamais d’un centimètre. Comme s’il roulait peinard sur une autoroute bien droite en écoutant le Lac des cygnes, au lieu de dériver à 45 degrés. De mon côté, au départ, ça n’a pas la même gueule. Histoire de me mettre dans le bain, Eli m’a fait commencer dans une voiture de série : une BMW M2 de 480 chevaux. Un véhicule conçu pour se faire plaisir, équipé de nombreuses options pour faciliter le drift et assister le conducteur au cœur de la tourmente. Le conseil d’Eli : moins jouer du volant et davantage de l’accélérateur. Mais dans les faits, là où lui corrige au millimètre, je tourne le volant comme un marin. Pour rester calme au volant, il faut en théorie anticiper le moment où l’arrière commence à décrocher. Sous la combinaison, mon tee-shirt est rapidement trempé. Séries de cercles, de huit, de slaloms en drift : il y a du boulot, mais je progresse. Pour l’esthète qu’est Eli, cela ressemble probablement à un animal de foire complètement ivre égaré sur une piste de danse. Là où il exécute un pas chassé au cordeau, je m’autorise un bon mètre (c’est ce que j’espère en tout cas) en mode bourrée auvergnate.

Place à l’action !

Pensée, conçue et fabriquée sur mesure par les Red Bull Driftbrothers, la BMW 4 n’est pas une simple voiture de série dans laquelle il suft de désactiver quelques aides électroniques pour « tenter un drift ». Tout comme la conduite ellemême, la simple manipulation de cet engin relève d’un véritable travail de précision. Prenons par exemple le dispositif ALS, ou Anti-Lag System : quand il est activé, le moteur pétarade tel un concert de Kalachnikovs, non pas dans un souci d’intimidation, mais pour permettre de maintenir le gigantesque turbo en action même quand le pilote n’accélère pas. Un turbo, c’est un peu comme un élastique tendu entre deux doigts : il ne se passe rien pendant un moment, puis tout d’un coup, il se libère brutalement. Et pour éviter les coups durs, l’ALS entre en jeu,

Conduite accompagnée : une expérience exceptionnelle pour notre journaliste, Werner Jessner, coaché par Eli, un pro du drift.

permettant de garder le contrôle même avec une puissance moteur de plus de mille chevaux sans rien perdre en explosivité.

Niveau transmission, on a afaire à une boîte de vitesses séquentielle. Il faut tirer le grand levier vers l’arrière pour passer les vitesses et le pousser vers l’avant pour rétrograder (le tout sans jamais oublier d’embrayer). Quant au drift, ça ne fonctionne pas comme au volant d’une vieille épave dans un terrain vague, pied au plancher, braquage brutal avant de relâcher l’embrayage d’un coup. Non, ici, il s’agit d’une chorégraphie très fuide, où il faut d’abord sentir la limite d’adhérence dans le virage, puis venir efeurer l’embrayage pour transférer un peu de poids vers l’avant, accélérer progressivement, et enfn, avec une deuxième pression rapide sur l’embrayage, faire chasser complètement l’arrière. C’est clair ? Pour ma part, j’ai du mal à saisir les nuances, mais opine pourtant bravement du chef, tout

« Le turbocompresseur a le comportement d’un élastique bien tendu. »

Grâce à une invention appelée ALS, mille chevaux, ça reste gérable… mais on parle quand même de mille chevaux !

100 % fun sur une annexe du circuit automobile de Hockenheim, en Allemagne, le 8 juillet 2025.

Le levier de vitesses et le frein à main (à l’avant) sont placés en hauteur, à portée de main.

Affichage Motec avec indicateurs configurables. Boîte séquentielle (avant-arrière), et embrayage.

La durée de vie d’un pneu arrière : trois bonnes minutes (!).

« Tu vois le truc ? Moi, pas vraiment, mais je fais oui de la tête, impressionné. »

Notre rédacteur s’aperçoit que le feeling l’emporte sur la raison.

en observant la fumée qui s’infltre dans l’habitacle par les trous de la carrosserie tandis que le Driftbrother exécute exactement cette séquence, point par point.

C’est maintenant au tour d’Eli de faire preuve de bravoure : « On échange ? Tu me passes le volant ? » Il hoche la tête. C’est parti ! À ce moment-là, assis au volant de cette voiture à la valeur inestimable, si Elias Hountondji n’était pas le mec le plus sympa, détendu et cool que la Terre ait jamais connue, j’aurais un peu l’impression

Les quatre échappements surélevés de la « voiture de drift d’usine » ont grillé le dessus du coffre.

de passer l’épreuve de bac aux côtés d’Albert Einstein, ou de faire un atelier de dessin avec Picasso qui regarde par-dessus mon épaule pendant que je gribouille sur sa toile, ou encore de suivre un cours de danse dirigé par Rudolf Noureev. La petite diférence, c’est que si j’écrasais les pieds de Noureev, ça ne coûterait pas pour autant des dizaines de milliers d’euros. Ici, la moindre erreur serait une catastrophe, autant sur le plan fnancier qu’organisationnel si les dégâts éventuels ne pouvaient être réparés avant le prochain événement. Bref, pas le moment de faire le malin. Profter de cette expérience unique, certes, mais éviter les conneries.

À l’instinct ?

Nous recherchons donc une partie en caoutchouc un peu plus épaisse sur l’asphalte pour nous servir de repère. Première épreuve : drifter en cercle autour dudit repère. C’est parti. Tel un pilote d’avion avant le décollage, je coche point par point la liste qu’Eli, lui, pourrait répéter par cœur dans son sommeil. Le système ALS nous joue les premières notes du concert de Kalachnikovs, il s’agit maintenant de démarrer dans les 5 secondes sans faire caler le moteur. Mission accomplie. Tourner autour du repère, sentir la limite d’adhérence, suivre les indications d’Eli : « Quand tu sens que la voiture commence à pousser sur l’avant, c’est que tu vas trop vite. Dans ce cas, il vaut mieux reprendre à zéro et chercher la limite latérale. » Ça devrait le faire. Maintenant, on passe à cette histoire d’embrayage, deux légères pressions tout en envoyant quelques centaines de chevaux de plus sur l’essieu arrière avec le hurlement furieux du six-cylindres. Ça marche ! Somptueux décrochage arrière tandis que mes doigts s’occupent du contre-braqué de manière quasi automatique comme si c’était la chose la plus naturelle au monde. Ne pas penser mais agir ! Le repère s’éloigne du champ visuel, pas de problèmes, on ajuste. Un peu de jus et un petit coup de volant. Quel spectacle ! C’est un peu comme ces jeux de gosses où il faut guider une bille dans un labyrinthe. Dans l’idéal, il faut que la bille (le repère en caoutchouc, dans le cas présent) reste bien fxe dans mon champ de vision, même si nous nous déplaçons sans cesse comme le prouve le constant changement de décor alentour. La fumée des pneus s’insinue dans l’habitacle, Eli lève le pouce. Apparemment, il a l’air assez satisfait, nous passons donc à l’étape suivante : faire un huit en drift autour de deux minuscules repères en caoutchouc sur la piste. On passe d’un mouvement assez

stable dans la direction que l’on préfère à une séquence en quatre temps : drift à droite, transition, drift à gauche, transition, et ainsi de suite. Ce qui est surprenant, c’est que ce qui me posait de gros problèmes dans la voiture de série (les bras, le pied sur l’embrayage ou peut-être tout simplement mon cerveau) coule de source désormais, et s’impose presque comme une évidence (bon, soyons honnêtes, pas au centimètre près non plus, mais plutôt au mètre près, toujours en mode animal de foire, quoi).

Eli avait complètement raison : cette danse avec la voiture procure des sensations incroyables. Tout devient léger, fuide, sans aucun mouvement brusque ou précipité au niveau du matériel. On guide sans forcer. On ressent et on réagit. Un état de grâce qui a ses limites, car après quelques minutes, les pneus arrière sont déjà en lambeaux. Je sors du circuit avant qu’ils n’éclatent complètement et Eli me tape dans la main. « On avait l’impression que ce n’était pas ton premier coup d’essai, » dit-il dans un large sourire, avant d’ajouter cette phrase qui me laisse songeur, parce qu’elle met le doigt sur un trait de ma personnalité : « Tu fonctionnes à l’instinct, pas vrai ? Quand je t’ai expliqué la marche à suivre, je n’étais pas sûr que le message était bien passé. Mais une fois que je t’ai laissé t’exprimer, c’est comme si tout coulait de source, même pour moi sur le siège passager. Je n’ai pas douté de toi une seule seconde. » Est-ce le moment pour moi d’arrêter de réféchir et d’entrer dans la danse ? Voilà qui donne matière à réfexion.

IG : @redbulldriftbrothers

Drift brotherhood : Werner Jessner pour The Red Bulletin et Eli Hountondji.

ADRÉNALINE À L’ÉTAT PUR

Red Bull Motormania arrive à Magny-Cours !

Le 13 septembre, le légendaire circuit de Nevers

Magny-Cours accueillera une célébration unique des sports mécaniques : Red Bull Motormania. Une journée de vitesse, d’adrénaline et de shows.

Les sports mécaniques comme jamais vus

Imaginez une Formule 1 affrontant une MotoGP™, un duel entre la mythique Peugeot 208 Pikes Peak et une 306 Maxi, ou encore des acrobaties aériennes des Flying Bulls rivalisant avec des drifts millimétrés. Red Bull Motormania est bien plus qu’un événement : c’est une fusion spectaculaire des disciplines mécaniques les plus impressionnantes. Parmi les moments forts : un show croisé entre Luc Ackermann, maître du FMX, et Sarah Lezito, star du stunt, ainsi qu’un face-à-face entre Isack Hadjar en Formule 1 et Sébastien Loeb au volant de la 208 Pikes Peak. Et pour bien démarrer la journée, une parade inaugurale réunira tous les pilotes et véhicules participants, donnant le ton à une fête mécanique hors du commun.

Magny-Cours, temple de l’adrénaline

Situé au cœur de la France, le tracé mythique de Nevers Magny-Cours est une référence pour les amateurs de sports mécaniques. Ancien hôte du Grand Prix de France de F1, il a marqué les mémoires avec ses courbes techniques et ses lignes droites rapides. À l’occasion de Red Bull Motormania, le circuit se transformera en un festival dédié à l’univers mécanique, où l’histoire et la modernité se rencontreront.

Les fans au cœur de l’action

Le village des fans, situé au cœur de l’événement, proposera une multitude d’activités interactives et inédites : Simulateurs de pilotage : pour ressentir la vitesse et le frisson de la compétition comme un vrai pilote.

Pit Stop Challenge : testez-vous sur un changement de pneus de Formule 1. Expositions exclusives : des voitures et motos légendaires. Rencontres avec les pilotes : dans les coulisses de leurs carrières. Open paddock : pour voir les mécanos en action et approcher les pilotes.

Aussi, un show de dragster Milwaukee, une parade de véhicules historiques Opel, ou un atelier mobile Feu Vert ouvert à toutes et tous.

Le 13 septembre, rendez-vous à MagnyCours pour une immersion totale dans l’univers mécanique. Entre performances spectaculaires, rencontres inoubliables et ambiance festive, Red Bull Motormania s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’année.

Billetterie : redbull.com/motormania

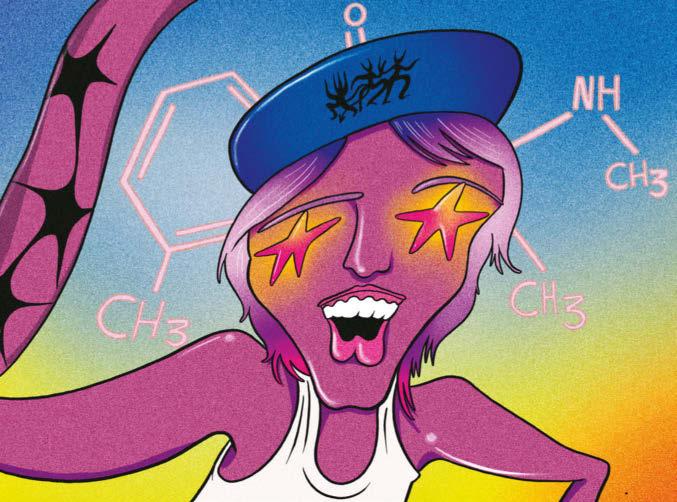

LA NUIT EN MUTATION ÉLECTRO CHOC

Des DJ stars à la viralité TikTok, des clubs survoltés aux collectifs fédérateurs : la fête électronique n’a jamais autant brillé ni autant vacillé.

CULTURE

Texte

Chloé Sarraméa

Illustration

Marine Barbaud

Bouleversé par les réseaux sociaux, les violences sexuelles et le Covid, le monde de la nuit

français

cherche à réinventer

un

nouvel idéal.

En janvier dernier, Bob Sinclar a ressuscité. L’icône cinquantenaire des dancefoors qui a contribué à populariser l’électro à l’international avec Love Generation, l’hymne d’une génération Star Ac’ et de la Coupe du monde de football 2006, avait déserté les écrans. Bien installé sur les plages des tropiques, il enchaînait les DJ sets dans les clubs les plus commerciaux de la planète à un rythme de croisière. Jusqu’à ce que son éternel bronzage refasse surface. Sur les réseaux sociaux, il partage des vidéos de lui complètement botoxé, défguré par la chirurgie esthétique. Et Internet s’afole. Trois semaines et vingt-cinq millions de vues plus tard, l’artiste dévoile la supercherie. Tout ça n’était qu’une illusion. Un coup marketing de génie pour lancer le nouveau single de l’exroi des platines au sourire ultra bright dont plus personne ne parlait depuis environ un million d’années… « Aujourd’hui, c’est ça le tube », avoue-t-il posément chez France Inter. En efet, aujourd’hui, « le tube » est sur TikTok, où le mouvement électronique a explosé comme un univers insolent. En 2024, il n’a jamais autant rayonné, atteignant un chifre d’afaires record de 12,9 milliards de dollars … Cette industrie mondiale née d’une contre-culture afro-américaine et queer est en pleine mutation. Les DJ stars remplissent les plus grands festivals pour des cachets de plusieurs dizaines de milliers d’euros et les événements gigantesques attirent toujours plus de public. Ces méga

fêtes électroniques agrègent un public exponentiel –un phénomène dopé par des logiciels de production et un accès au métier de DJ en démocratisation accélérée. Pour la génération TikTok, un rêve stellaire à portée de main. Même les grandes fgures de la pop s’y sont mises : Beyoncé, Drake ou Charli XCX hybrident leurs albums de sons électroniques pour mieux conquérir les dancefoors. Mais cette expansion a un prix.