Promosso da: https://www.urbesmagazine.it/ https://healthcityinstitute.com/

di Federico Serra

Viviamo in un’epoca in cui la velocità delle trasformazioni economiche, tecnologiche e culturali sembra superare la nostra capacità di comprenderle. In questo vortice di cambiamento, il concetto di bene comune rischia di essere relegato a un’astrazione nobile, ma distante. Eppure, esso rappresenta una delle idee più antiche e, allo stesso tempo, più rivoluzionarie della convivenza umana: l’idea che esistano risorse, valori e diritti che appartengono a tutti e che, proprio per questo, devono essere custoditi e tramandati.

Il bene comune non è semplicemente la somma dei beni individuali, né coincide con l’interesse della maggioranza del momento. È piuttosto ciò che rende possibile la vita in comune: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il patrimonio naturale e culturale che ereditiamo, ma anche il sistema sanitario, la scuola pubblica, la giustizia, la sicurezza sociale. Non si tratta solo di cose, ma di condizioni: l’equità, la coesione sociale, la pace civile.

Un tratto distintivo del bene comune è la sua intrinseca fragilità. A differenza della proprietà privata, che può essere difesa dal singolo, il bene comune è vulnerabile perché dipende dalla cura condivisa. Senza attenzione e partecipazione, si degrada. La sua tutela esige una logica opposta a quella del consumo immediato: richiede visione, lungimiranza, e soprattutto la capacità di rinunciare a qualcosa oggi per garantire a tutti, domani, le stesse possibilità.

Troppo spesso, però, assistiamo a una distorsione pericolosa: la riduzione del bene comune a slogan politico o a strumento retorico. In realtà, esso è un concetto esigente: obbliga a mettere in discussione vantaggi personali se questi danneggiano il tessuto collettivo; impone scelte politiche e amministrative che vadano

oltre l’orizzonte elettorale; sollecita i cittadini a non considerarsi semplici utenti di servizi, ma co-proprietari di un patrimonio comune.

Il bene comune è anche memoria viva. Ogni città, ogni comunità lo incarna in luoghi, tradizioni, storie che ci raccontano chi siamo e come siamo arrivati fin qui. Abbandonare queste radici significa impoverire non solo il paesaggio urbano o naturale, ma anche il nostro immaginario e la nostra identità.

In un tempo in cui il linguaggio della competizione sembra dominare, il bene comune ci ricorda che la cooperazione non è una scelta opzionale, ma la condizione stessa della sopravvivenza e del progresso. Proteggere un parco cittadino, ridurre le disuguaglianze sanitarie, difendere la libertà di stampa o garantire l’accesso universale alla conoscenza non sono atti di generosità: sono investimenti sulla qualità della nostra vita collettiva.

Il bene comune, dunque, non è un concetto statico. È un processo in divenire, che si costruisce ogni giorno attraverso le decisioni delle istituzioni e i comportamenti dei cittadini. Non basta proclamarlo: bisogna praticarlo. Significa informarsi prima di votare, ridurre il proprio impatto ambientale, partecipare a un’assemblea di quartiere, vigilare sull’uso delle risorse pubbliche.

In definitiva, il bene comune è la casa di tutti: possiamo abitarla solo se impariamo a prendercene cura insieme. Se non lo facciamo, non solo la casa cadrà in rovina, ma ci ritroveremo ciascuno fuori dalla porta, soli, a rimpiangere ciò che avremmo potuto proteggere.

EDITORIALE

AGORÀ

ZIBALDONE

IN PUNTA DI PENNA

CITTADINI

FOCUS ON SOCRATIC DIALOGUE

SPIGOLATURE

CURARE E PRENDERSI CURA

IL VASO DI PANDORA

RECENSIONI

TAKE AWAY

PENSIONATI ITALIANI

RAINBOW VILLAGE

LE REGGE

VIA FRANCIGENA

NEW YORK SKY

CITTÀ PIÙ STRANE AL MONDO

LA CASA DEL POSTINO

CITTÀ DOVE SI MANGIA MEGLIO

ISOLA SELVAGGIA

10.9 ST MICHAELS

CITIES +

11 ESPANSIONE URBANA

SCIENCE FOR CITIES

LA SCIENZA COME VEICOLO DI SAPERE NEI CONTESTI URBANI

URBES DIALOGUE

15 ANNI DI “ECONOMY FOR THE COMMON GOOD” — UN TRAGUARDO E UNO SLANCIO

VERSO UN MODELLO ITALIANO DI “HEALTH FOR THE COMMON GOOD”

METABOLISMO URBANO

YMCA BENE COMUNE

YMCA GIOVANI

AREE INTERNE

MANIFESTO AREE INTERNE

SONDAGGIO

APPELLO DEI VESCOVI

AMERICA RURALE

VIAGGIO TRA I BORGHI

CITTÀ

WORLD CITY DAY E GIORNATA DU SENSIBILIZZAZIONE

MANIFESTO SALUTE NELLE CITTÀ

CATANIA

BOLOGNA

MILANO SUPERICCHI

NEW YORK FIRE ESCAPE

APPUNTI DI VIAGGIO

TORONTO E NIAGARA

BOSTON

WASHINGTON

TURKS & CAICOS

MIAMI

NEW YORK

ARTICOLI

CONGRESSO EHA 2025

LEGGE OBESITÀ

RAPPORTO ISTAT

L’ACQUA CHE RIVELA L’ANIMA DI UN’EPOCA

IL CONTRIBUTO QUALITATIVO DELL’HEALTH CITY MANAGER

CITTADINI PROTAGONISTI DEL BENESSERE COLLETTIVO

DA ARISTOTELE ALLA COSTITUZIONE

MILANO E HINTERLAND, LA NUOVA FRONTIERA DELLA LONGEVITÀ

ADVERTISING

MULTIPLA

REGIA CONGRESSI

LAST MILE

SIDEA

STREAMLIVEEVENTS

Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La storia del nostro Paese è segnata da una straordinaria capacità di coniugare creatività e ingegno, bellezza e innovazione. La celebre definizione dell’Italia come “popolo di santi, poeti e navigatori” ha accompagnato nei secoli la rappresentazione della nostra identità culturale e civile. Oggi, nel XXI secolo, a questa immagine occorre aggiungere con convinzione un nuovo pilastro: l’Italia come popolo di ricercatori.

La ricerca scientifica rappresenta infatti la condizione necessaria per il progresso economico, sociale e sanitario di una nazione. Essa non è più un ambito specialistico riservato agli addetti ai lavori, ma un patrimonio strategico che tocca la vita quotidiana dei cittadini: dalla salute alla transizione ecologica, dall’innovazione tecnologica alla sicurezza alimentare, fino alla sostenibilità dei sistemi di welfare.

Il contributo delle ricercatrici e dei ricercatori italiani è riconosciuto a livello internazionale: nonostante risorse limitate e un contesto spesso sfavorevole, l’Italia continua a esprimere punte di eccellenza che si collocano ai vertici della comunità scientifica mondiale. Un capitale umano e intellettuale che costituisce una delle più importanti ricchezze del Paese, al pari del patrimonio artistico, storico e culturale.

È dunque doveroso ribadire che la ricerca non rappresenta un costo accessorio, ma un investimento strategico sul futuro. Senza ricerca non vi è innovazione, non vi è competitività, non vi è crescita. E, soprattutto, senza ricerca non vi è salute né equità sociale.

In questo senso, la responsabilità delle istituzioni è

chiara: garantire stabilità e continuità ai finanziamenti, rafforzare le carriere dei giovani, sostenere il rientro dei talenti formatisi all’estero, favorire la collaborazione tra pubblico e privato. La sfida che ci attende è quella di costruire un ecosistema della conoscenza che sia capace di valorizzare il merito, di promuovere l’interdisciplinarità e di consolidare il ruolo dell’Italia nello scenario scientifico globale.

Se l’Italia è stata e continua a essere patria di santi, poeti e navigatori, oggi essa deve diventare, con pari dignità, patria di ricercatori. Solo così potremo consegnare alle future generazioni un Paese non soltanto custode del proprio passato, ma anche protagonista del proprio futuro.

di Frederick Greenhouse

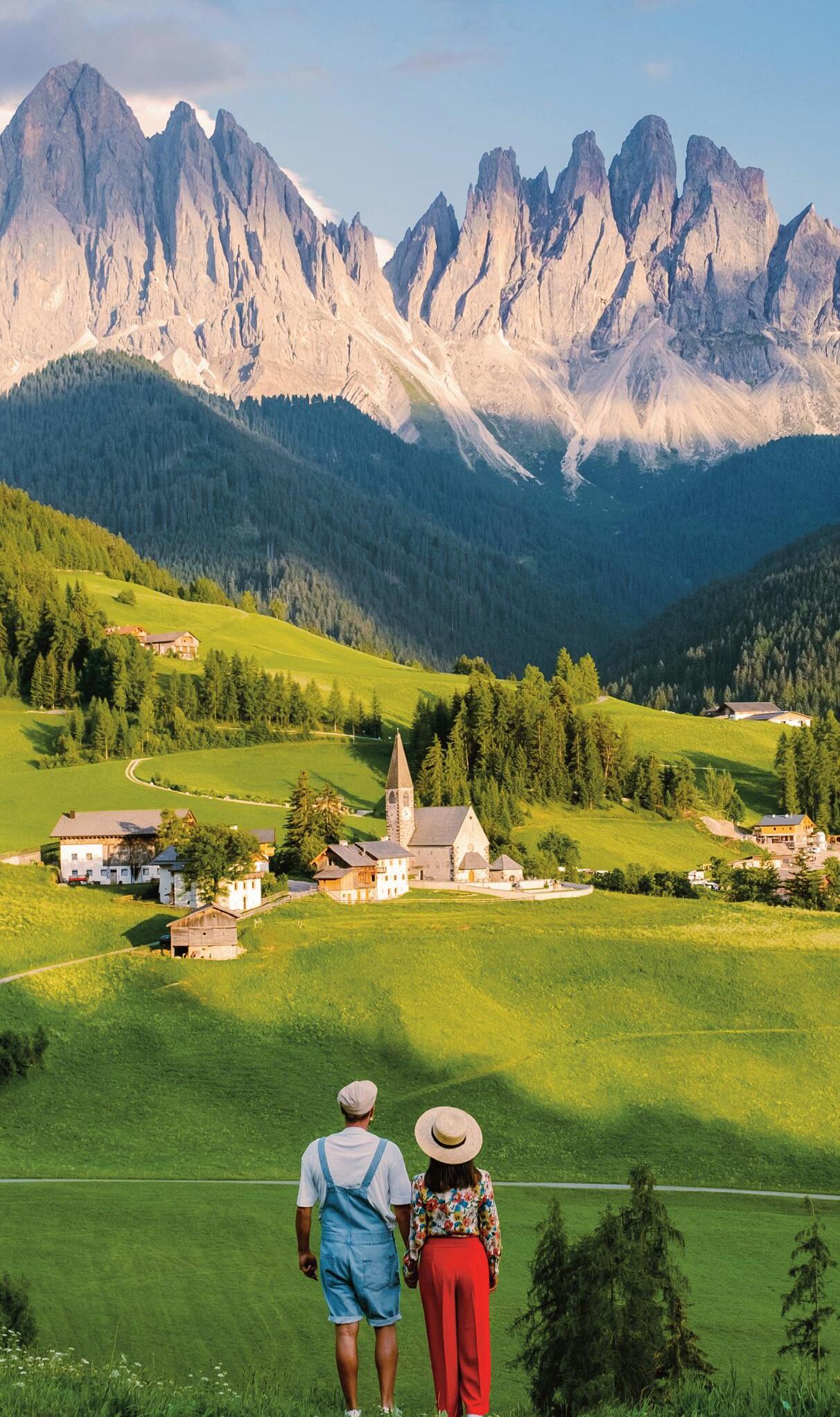

“La città non è un luogo, è un modo di essere insieme.”

Lewis Mumford, The Culture of Cities (1938)

Le città sono nate come comunità prima ancora che come infrastrutture. Erano luoghi di scambio, di incontro, di mutuo riconoscimento. Oggi, nel pieno della crisi ecologica e sociale del XXI secolo, riscoprire il valore della comunità come bene comune non è un atto di nostalgia, ma un’urgenza politica e morale.

Negli ultimi decenni, l’urbanizzazione ha generato benessere e innovazione, ma anche solitudini nuove e disuguaglianze più profonde. Abbiamo costruito quartieri iperconnessi, ma spesso scollegati dalle persone che li abitano. Lo spazio urbano, che dovrebbe essere il luogo del “noi”, si è fatto dominio del “mio”: il condominio al posto del vicinato, il consumo al posto della condivisione.

Rimettere al centro il bene comune significa invertire questa deriva. Significa riconoscere che la città non appartiene a chi la possiede, ma a chi la vive, la attraversa, la custodisce. È un’idea antica, che risuona nelle parole di Aristotele, quando definiva la polis come “comunità di liberi uguali che vivono per un bene comune”. Ed è un’idea che oggi ritrova nuova forza nei movimenti urbani di cittadinanza attiva: nei patti di collaborazione di Bologna, che hanno trasformato giardini abbandonati in spazi condivisi; nei bilanci partecipativi di Milano e Torino, dove i cittadini decidono come destinare parte delle risorse comunali; nei laboratori di quartiere di Barcellona, che sperimentano una governance cooperativa tra abitanti e istituzioni.

“Il bene comune non è ciò che resta quando tutti hanno preso la loro parte, ma ciò che cresce quando tutti partecipano.”

Elinor Ostrom, Premio Nobel per l’Economia 2009

L’economista americana ci ha insegnato che i beni comuni — l’acqua, i parchi, l’informazione, la salute — non si proteggono con la proprietà privata né con l’amministrazione centralizzata, ma con la partecipazione condivisa. È una lezione che le città devono tornare a imparare. Ogni volta che un gruppo di cittadini decide di rigenerare una biblioteca, piantare un orto urbano o condividere energie rinnovabili di quartiere, costruisce un frammento di futuro.

Pensiamo a Parigi, dove la “Cité du Réemploi” pro-

muove il riuso creativo dei materiali urbani; o a Vienna, che da decenni investe sull’edilizia pubblica come garanzia di dignità e coesione; o ancora a Napoli, dove il recupero dell’ex Asilo Filangieri come bene comune urbano ha dato vita a un modello di autogestione culturale riconosciuto dal Comune. In ciascun caso, la comunità è diventata soggetto attivo, non spettatore delle decisioni altrui.

Il bene comune, infatti, non è un concetto astratto: è un’esperienza quotidiana. È il marciapiede percorribile, l’aria respirabile, il parco accessibile, la scuola aperta. È la capacità di una città di generare prossimità, fiducia e cooperazione. Come scriveva Italo Calvino nelle Città invisibili, “la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano”. Ecco: il bene comune è la linea che unisce passato e futuro nella mano della città.

Tutto questo non significa idealizzare la comunità, ma governarla con intelligenza. Il bene comune richiede politiche pubbliche che favoriscano il dialogo tra istituzioni, cittadini, imprese e terzo settore. Richiede una nuova forma di leadership urbana, fondata non sul comando ma sulla cura. Perché prendersi cura di ciò che è comune — dall’ambiente alla salute, dal patrimonio alla conoscenza — è l’unico modo per rendere sostenibile anche ciò che è individuale.

“L’umanità non abita la terra, ma la sua capacità di stare insieme.”

Hannah Arendt

Oggi più che mai, la sfida delle città è riscoprire questa capacità. Non sarà la tecnologia a salvarci, se non sapremo usarla per costruire relazioni. Non sarà la ricchezza a renderci prosperi, se non sarà condivisa. Non sarà la modernità a renderci felici, se perderemo il senso dell’appartenenza.

Le città che riusciranno a farlo — e molte lo stanno già facendo — saranno quelle che avranno il coraggio di dire noi, in un mondo che continua a pronunciare io.

di Fabio Mazzeo Giornalista e divulgatore scientifico

“Ma chi l’ha detto?”.

“La televisione”. “Il giornale”.

Ci siamo relazionati così per decenni, pesando col credito della testata il fondamento della notizia.

Poi, nel 2008 è cambiato tutto. Cos’è accaduto nel 2008? La risposta ce l’avete in tasca, o sul tavolo. E non farete a meno di guardarlo non appena la soglia d’attenzione per questo articolo si abbasserà. L’avvento sul mercato dello smartphone ha impartito l’ultima accelerazione alla rivoluzione digitale cominciata con il debutto del web e che ha travolto non solo il modo in cui comunichiamo, ma la struttura profonda del pensiero collettivo. Lo psicologo americano Jonathan Haidt la definisce “la più fulminea riconfigurazione della coscienza e delle relazioni umane della storia”, un’accelerazione antropologica che investe la nostra capacità di discernere, comprendere e giudicare.

L’uomo, che la mattina acquistava in edicola il quotidiano, e ne sfogliava le pagine orientandosi all’interno di un percorso prestabilito, oggi si misura in una condizione in cui, ogni minuto, sul web si inviano 56 milioni di messaggi e si visualizzano più di 4 milioni di video.

Ogni minuto, impressionante no?!

Peraltro, si tratta di informazione digitale, per sua natura liquida: può essere copiata, modificata, estratta dal contesto. Questo la rende estremamente flessibile, ma anche vulnerabile a manipolazioni. Nel mondo dove le notizie potevano già essere ricombinate e collassate dentro opinioni, con la tecnologia sono arrivate le deepfake video in cui volti, parole e gesti vengono riprodotti artificialmente, ma con effetti di alta verosimiglianza cambiando il concetto stesso di verità visiva. “Vedere per credere”, si diceva. Non è più così.

Siamo arrivati a tutto questo dopo anni in cui c’è stato chi ha pensato fosse utile distruggere l’autorevolezza dei media tradizionali, percepiti come manipolatori, e

diffondere la credenza ingenua che tutto ciò che circola in rete sia autentico per definizione, liberando la parola in uno vale uno, dove ogni opinione ha lo stesso peso, indipendentemente dalla sua fondatezza. In questo paesaggio mutevole, è urgente ripensare il senso dell’informazione come bene comune, essenziale alla vita democratica. Perché senza un’etica della parola, senza uno sguardo critico sul mondo che ci viene raccontato – e che noi stessi contribuiamo a raccontare – la libertà si svuota e la verità si dissolve in una nebbia di percezioni.

In questo quadro, il giornalismo cambia per tornare alle sue radici più profonde: non è più soltanto un mestiere, ma una funzione civica che coinvolge chi scrive e chi legge. Ogni parola è un atto di responsabilità, ogni condivisione è una scelta politica.

Accuratezza delle fonti e rigore contro gli algoritmi che regolano la visibilità dei contenuti premiando ciò che emoziona, indigna o diverte indipendentemente dalla sua veridicità.

Certo, il giornalismo ha meno armi: non esiste un “algoritmo della verità” mentre i nemici dell’informazione imparziale hanno buoni alleati negli algoritmi dell’attenzione, dell’engagement, della polarizzazione. La posta in palio è altissima, è in gioco la sopravvivenza della democrazia per come la conosciamo perché le informazioni false producono effetti reali: influenzano le elezioni, minano la fiducia nelle istituzioni, alimentano odio sociale. In questo scenario, la verità diventa un effetto collaterale, non un fondamento. Ciò che conta non è se un fatto sia vero, ma se funziona, se fa presa, se orienta i comportamenti.

Oggi il giornalismo si trova davanti a un bivio: continuare a inseguire la visibilità facile, riproducendo le dinamiche dei social – fatte di rumorosità, ironia artefatta, polarizzazione e falsificazione – oppure recuperare il proprio ruolo di presidio critico e civico, sottraendosi alla dittatura dell’algoritmo. Troppo spesso

l’informazione autorevole si è piegata alla logica del clickbait: titoli gridati, contenuti svuotati di senso, narrazioni ridotte a slogan emozionali. Non c’è testata che oggi non rincorra i trend social, lisciando il pelo agli urlatori digitali, amplificando i personaggi del giorno, facendo da megafono a chi grida più forte. Ma in questo modo, la credibilità si dissolve e con essa la funzione democratica del giornalismo.

In un’epoca segnata dalla sovrabbondanza, il vero problema non è più reperire le notizie, ma orientarsi nel caos. Il disorientamento non è un’anomalia, ma una conseguenza strutturale del sistema. Per questo servono nuove forme di alfabetizzazione critica: non solo comprensione del testo, ma capacità di riconoscere le fonti, decifrare le intenzioni, valutarne la coerenza e collocarle nel giusto contesto. È una competenza lenta, esigente, indispensabile.

Piccoli suggerimenti di uno innamorato del mestiere:

• occorre opporsi alla dittatura dell’istantaneità. Solo il giornalismo che si prende il tempo per verificare, contestualizzare e interrogare i fatti può generare conoscenza. Educare alla lentezza è oggi una forma di resistenza culturale;

• è urgente superare la logica della performance permanente per promuovere una comunicazione più consapevole, che non confonda visibilità con valore. I giornalisti devono custodire la propria integrità come garanzia per i lettori, offrendo narrazioni fondate e non spettacolarizzate;

• serve ribadire con forza che condividere una notizia è un atto politico, un impegno civico. In un ecosistema dove gli algoritmi premiano l’emozione, è indispensabile ripristinare la centralità del dato, della verifica, della competenza.

Solo un giornalismo che non si limiti a spettatore può risultare architetto di senso, costruttore di fiducia e garante del bene comune. Solo così potrà tornare a essere, come l’aria e l’acqua, una risorsa vitale per la democrazia.

Negli ultimi anni abbiamo imparato a considerare la salute come un bene comune, un concetto che si è evoluto profondamente e che oggi assume un significato più ampio e complesso. Non è più soltanto un’espressione retorica, ma una chiave interpretativa del nostro vivere collettivo, capace di raccontare le trasformazioni sociali, economiche e politiche del Paese.

Dalla consapevolezza collettiva all’esperienza quotidiana

L’esperienza della pandemia ha rappresentato una cesura storica. Ha reso evidente quanto la salute non possa essere considerata un ambito settoriale, ma un valore fondativo della coesione sociale. La consapevolezza diffusa dell’importanza della prevenzione, della ricerca, dell’accesso equo alle cure è diventata parte della vita quotidiana dei cittadini, ma anche del linguaggio politico e istituzionale.

Oggi, tuttavia, parlare di salute come bene comune significa riconoscere che permangono profonde disuguaglianze: tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra chi ha accesso a servizi efficienti e chi no. Disuguaglianze che rischiano di tradursi in una sorta di “geografia sanitaria” del Paese, dove il codice di avviamento postale finisce per determinare diritti e opportunità.

Il valore della salute come interesse generale

Dal 1978, con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, la salute è stata riconosciuta come un diritto universale e come strumento di uguaglianza sostanziale. Ma oggi quel principio fondativo rischia di essere messo in discussione se non si riesce a garantirne l’attuazione concreta.

Rendere effettivo il concetto di salute come bene co-

mune significa riportare la salute al centro dell’interesse generale, intesa come valore che accomuna tutti e che, al tempo stesso, si declina in modo differente per ciascuno: dal bisogno di personalizzazione delle cure alla necessità di contrastare le disuguaglianze territoriali e sociali.

Serve una visione sistemica, capace di superare approcci frammentati e “a canne d’organo”, in cui ogni settore agisce isolatamente. Le sfide attuali – dall’invecchiamento della popolazione alla gestione delle cronicità, fino all’inclusione delle nuove tecnologie –richiedono una governance integrata, in grado di connettere competenze, dati e responsabilità.

Aree interne e prossimità: la sfida dell’equità

In Italia circa 11 milioni di persone vivono nelle aree interne, territori ricchi di storia, cultura e capitale umano, ma spesso penalizzati nell’accesso ai servizi essenziali. Garantire la salute come bene comune significa anche sostenere il diritto di queste comunità a rimanere vive, attraverso servizi di prossimità e modelli organizzativi innovativi.

Le tecnologie digitali, la telemedicina, le reti territoriali possono essere strumenti determinanti, ma solo se accompagnati da politiche di valorizzazione dei professionisti che vivono e lavorano in quei contesti – medici di famiglia, farmacisti, operatori sanitari – e che devono essere messi nelle condizioni di scegliere di restare, non per eroismo, ma per legittima volontà di contribuire alla crescita delle proprie comunità.

Dalla prevenzione all’innovazione: un patto per l’equità

Il concetto di bene comune si misura anche nella capacità di garantire pari accesso all’innovazione. Ciò vale per i farmaci e i dispositivi medici, ma anche per la diagnostica e la prevenzione. È emblematico il caso degli screening oncologici che, pur essendo inclusi nei LEA, presentano ancora differenze significative in termini di copertura e adesione tra le diverse regioni italiane.

Queste disuguaglianze non sono semplici dati statistici: rappresentano, in molti casi, la differenza tra la vita e la morte. Ecco perché la prevenzione deve essere considerata non un costo, ma un investimento di civiltà, un pilastro per garantire equità e sostenibilità al sistema sanitario.

Salute, sostenibilità e futuro

La riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto la salute come livello essenziale della vita collettiva, da garantire attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza. Ma perché questo principio sia effettivo, i tempi della politica e dell’amministrazione devono sapersi adattare ai ritmi dell’innovazione scientifica e dei bisogni reali delle persone.

Investire in salute significa investire nel futuro del Paese. Significa orientare le scelte pubbliche non solo guardando alla prossima elezione, ma guardando alla prossima generazione.

Solo così potremo trasformare la salute da “valore dichiarato” a “bene comune realizzato”, capace di unire, includere e generare sviluppo.

di Ludovica Serra

C’è una parola che la Generazione Z aver rimesso al centro del vocabolario del nostro tempo: responsabilità. Non quella imposta, ma quella scelta, costruita giorno dopo giorno, attraverso gesti, linguaggi e battaglie che nascono online e si traducono in azioni concrete. I giovani nati tra la fine degli anni Novanta e la metà degli anni Duemila non chiedono soltanto un mondo migliore: pretendono di essere parte attiva del cambiamento. E lo fanno in modo nuovo, globale, interconnesso.

È una generazione che non crede nei confini. Cresciuta con la rete come spazio naturale, ha imparato presto che ogni scelta locale ha una conseguenza globale. Le loro città sono digitali e fisiche insieme: piazze virtuali che si affollano di discussioni sui diritti civili, sul clima, sulla salute mentale, sulla giustizia sociale. La Generazione Z parla di bene comunein una lingua diversa da quella dei loro genitori — più fluida, più collettiva, meno ideologica. Per loro, il bene comune non è un principio astratto, ma qualcosa che si tocca, che si misura nei comportamenti quotidiani: nel riciclo, nel voto consapevole, nell’attivismo gentile, nella cura del pianeta e degli altri.

Non è un caso che il loro senso di cittadinanza sia, più che nazionale, planetario. Si sentono cittadini del mondo, ma non per questo meno legati ai luoghi che abitano. Anzi, c’è un ritorno alla prossimità: la voglia di rigenerare quartieri, di partecipare a progetti di volontariato urbano, di costruire comunità sostenibili. Le nuove forme di impegno nascono spesso da piccole azioni — una campagna su Instagram, una raccolta firme, un gruppo di acquisto solidale — ma rivelano una maturità politica e sociale sorprendente.

Dietro lo schermo c’è una generazione che studia, si informa, si mobilita. Che rifiuta le disuguaglianze

come inevitabili, che non accetta che la salute sia un privilegio, che considera la diversità una ricchezza e non un rischio. È la generazione che ha imparato a vivere in un mondo instabile — tra pandemie, guerre, crisi climatiche — e che, proprio per questo, ha fatto della resilienza un valore condiviso.

Il bene comune, per loro, è un orizzonte inclusivo: non solo l’ambiente o la giustizia sociale, ma anche la salute mentale, il diritto alla felicità, la possibilità di costruire relazioni sane e comunità empatiche. È una nuova forma di umanesimo digitale, dove la tecnologia non divide, ma connette; dove la cittadinanza si esercita con un click, ma si misura nei comportamenti quotidiani.

Guardare la Generazione Z significa, forse, tornare a credere nella possibilità di un futuro più giusto. Un futuro dove “bene comune” non è più un tema da convegno, ma una pratica di vita. Dove il “noi” conta più dell’“io”. Dove ogni ragazzo e ragazza si scopre parte di qualcosa di più grande: una rete globale di cittadini che non vogliono essere spettatori, ma protagonisti del cambiamento.

E se il mondo, oggi, sembra un luogo fragile, loro lo abitano con la leggerezza di chi non ha paura di ricominciare. Con la convinzione che la cura del pianeta, delle città, delle persone — in una parola, del bene comune — non sia un’eredità da ricevere, ma una responsabilità da esercitare. Insieme, ogni giorno.

Come scriveva Italo Calvino, “prendere la vita con leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, senza macigni sul cuore”. È così che la Generazione Z guarda al futuro: con il cuore leggero e lo sguardo alto, come cittadini del mondo che non cercano solo un posto da abitare, ma un mondo da custodire.

Viviamo dentro un paradosso. I numeri ci raccontano di crescita economica, aumento delle esportazioni, bilanci in ordine. Ma fuori dalle tabelle, la realtà è fatta di paesi svuotati, famiglie che arrancano, giovani che non vedono futuro e genitori che si arrangiano tra due lavori precari. Qualcosa si è rotto. E non si può più far finta di niente.

Il mercato – ci è stato detto per anni – avrebbe portato benessere diffuso, se solo fosse stato lasciato libero di agire. In parte è stato vero. Ma oggi, dobbiamo ammettere che un mercato senza direzione, senza vincoli e senza responsabilità, ha smesso di servire le persone. E ha cominciato a servirsi di esse.

L’impresa che chiude e il paese che muore

Pensiamo a una fabbrica che delocalizza. Per l’azienda, è una scelta razionale: meno costi, più profitto. Per il paese che la ospitava, è l’inizio di un collasso. Chiudono i bar, la scuola perde iscritti, i figli partono, i genitori restano soli. È accaduto a Termini Imerese, è accaduto a Gela, accade ogni giorno in decine di comuni italiani. Il capitale vola, ma le persone restano a terra.

Questo modello ha favorito una concentrazione di ricchezza mai vista. Nel 2024, il 10% più ricco della popolazione italiana possedeva quasi il 60% della ricchezza nazionale. Ma una società non tiene se il profitto è scollegato dal destino dei territori, se la rendita finanziaria conta più del lavoro produttivo, se l’innovazione serve a tagliare posti di lavoro e non a crearne di nuovi.

Un nuovo orizzonte: capitalismo del bene comune

Non si tratta di essere “contro” il mercato. Si tratta di decidere a chi il mercato deve rispondere. Un capitalismo orientato al bene comune significa rimettere al centro il lavoro, le comunità locali, la coesione sociale. Significa fare in modo che le scelte economiche pro-

ducano valore non solo per chi investe, ma per chi lavora, vive, costruisce futuro.

Vuol dire, per esempio:

• incentivare fiscalmente le imprese che investono nel territorio, assumono stabilmente, formano giovani;

• tassare in modo più deciso le multinazionali che estraggono valore senza restituirlo;

• legare i fondi pubblici a impegni precisi in termini di occupazione e impatto sociale;

• promuovere cooperative di comunità, imprese sociali, filiere locali come motori di sviluppo;

• rendere il lavoro dignitoso, stabile, ben retribuito, una priorità nazionale.

Lavoro non come costo, ma come fondamento

Se il lavoro viene visto solo come un costo da tagliare, l’Italia non ha futuro. Le imprese che innovano e reinvestono – come quelle dell’automotive a Torino, della ceramica a Sassuolo, dell’agroalimentare di qualità in Emilia o in Puglia – dimostrano che è possibile crescere senza impoverire. Ma serve una visione. E serve uno Stato che non si limiti a registrare, ma che indirizzi.

Uno Stato capace di fare politica industriale, di accompagnare la transizione ecologica, di difendere settori strategici. Che premi le imprese che guardano al lungo termine e che proteggano non le rendite, ma la fatica onesta.

Lo Stato come regia, non come stampella

Il ritorno dello Stato non deve essere un ritorno assistenzialista. Al contrario: uno Stato moderno deve indirizzare gli investimenti, costruire reti di innovazione pubblico-private, attivare i territori. Le ZES, le aree

interne, i fondi PNRR, sono tutte occasioni per sperimentare un modello economico nuovo, fondato sulla corresponsabilità tra mercato e comunità.

La domanda è semplice: vogliamo continuare a essere spettatori passivi della “mano invisibile” che premia solo pochi? O vogliamo costruire un’economia che serva le persone, anziché chiedere alle persone di servire l’economia?

Una sfida che riguarda tutti

Questa non è una battaglia ideologica. È una questione di sopravvivenza democratica. Le disuguaglianze non sono solo un problema economico: sono un rischio politico. Alimentano sfiducia, rabbia, populismo. Quando il mercato non si cura del bene comune, finisce per logorare la democrazia.

Per questo serve un cambio di passo. Non con slogan, ma con riforme concrete. Non contro le imprese, ma al fianco di quelle che scelgono di essere parte della soluzione. Non contro la globalizzazione, ma per una globalizzazione che rispetti i territori e le persone.

L’appello

Il tempo delle analisi è finito. Il tempo della politica è ora. Bisogna scegliere se essere amministratori di un declino o costruttori di un nuovo modello. Un modello in cui il lavoro sia di qualità, le imprese siano radicate, la crescita sia inclusiva.

Rimettere al centro il bene comune non è nostalgia: è lungimiranza. È l’unica strada per un capitalismo che duri. E per una democrazia che tenga.

C’è stato un tempo in cui le città italiane si accontentavano di essere città. Con i loro pregi e i loro difetti: un teatro comunale che cadeva a pezzi ma con un’anima, un mercato rionale rumoroso, qualche monumento trascurato e un’osteria che resisteva al tempo. Poi, improvvisamente, è arrivata la febbre. Una febbre che sale lenta, inarrestabile, e colpisce senza pietà sindaci, assessori e uffici stampa: la “capitolite acuta”, la necessità viscerale di fregiarsi di un titolo che cominci con “Capitale di…”.

Non importa di cosa. Basta che sia “di qualcosa”: Capitale della Cultura, Capitale Europea dello Sport, Capitale del Libro, Capitale della Gentilezza, Capitale del Verde, Capitale dell’Arte Contemporanea, Capitale della Rigenerazione Urbana Sostenibile, Capitale della Creatività Digitale Inclusiva, e via delirando. È la nuova moneta simbolica del potere locale: un’etichetta da mettere sul sito del Comune, un logo da stampare su ogni cartellone, un motivo per convocare una conferenza stampa con sfondo istituzionale blu e frasi tipo “la nostra città guarda al futuro con entusiasmo e visione”.

Nel frattempo, la città vera resta lì: con l’autobus che passa ogni quarantacinque minuti, la buca che festeggia il suo quinto anniversario e il parco giochi abbandonato che fa da parcheggio abusivo. Ma non importa: è tutto “in transizione”.

Il bello è che ormai non si candida più una città, ma un’idea di sé. Ogni comune presenta dossier chilometrici, pieni di parole chiave: “resilienza”, “inclusione”, “innovazione sociale”, “partecipazione civica”, “nuove centralità culturali”. Tutti i progetti, però, sembrano scritti dallo stesso algoritmo: un po’ di street art, qualche laboratorio di cittadinanza attiva, un festival green, e via verso la gloria.

La retorica è sempre la stessa: “vogliamo restituire la città ai cittadini”. Come se qualcuno l’avesse rapita e servisse un concorso ministeriale per ritrovarla.

E così, a colpi di candidature, si è creata una Repub-

blica delle Capitali Temporanee, dove ogni settimana un sindaco annuncia con fierezza: “siamo in corsa per diventare capitale di…”. Nessuno sa esattamente cosa comporti vincere, ma il comunicato stampa è già pronto, corredato di hashtag e di immagine panoramica al tramonto.

Intendiamoci: la competizione non è un male. L’idea di premiare città che investono in cultura, sport o sostenibilità è nobile. Ma il problema è che, in Italia, tutto diventa spettacolo autocelebrativo. Il titolo serve più a chi amministra che a chi ci vive. Le città vincono, festeggiano, spendono (poco), comunicano (molto) e dopo un anno archiviano tutto in un faldone con su scritto “esperienza straordinaria di crescita condivisa”. Poi ricomincia il tran tran: bilanci in rosso, piani regolatori fermi, piste ciclabili che finiscono nel nulla, eventi che sopravvivono solo sulla carta.

La verità è che “capitale” è diventata una parola-specchietto. Serve per nascondere le fatiche quotidiane di città che arrancano. Invece di aggiustare ciò che non va, si preferisce creare una “narrazione positiva”: un’operazione di marketing territoriale che promette rinascita e identità condivisa. Ma dietro i loghi, restano i problemi strutturali di sempre.

Ci sono città che si proclamano “capitale del verde” e non hanno un piano di manutenzione per gli alberi; altre che si autodefiniscono “capitale della cultura” ma chiudono le biblioteche la domenica; altre ancora “capitale dello sport” con piscine comunali chiuse per lavori da dieci anni. Però fa curriculum.

Nel frattempo, l’Italia dei piccoli centri, dei quartieri dimenticati, delle periferie che non hanno nemmeno un marciapiede decente, assiste in silenzio. Forse anche loro, un giorno, si candideranno. “Borgo di 312 abitanti, Capitale dell’Equilibrio Mentale”. Potrebbe funzionare.

Il paradosso è che più ci moltiplichiamo in capitali, meno capitale vero produciamo: umano, sociale, economico. Ogni titolo è effimero, ogni riconoscimento

ha la durata di una stagione turistica. La retorica si gonfia, la realtà si sgonfia.

Eppure, basterebbe poco per restituire senso a tutto questo: una scuola aperta anche il pomeriggio, un centro civico che funzioni davvero, un piano di mobilità coerente, un investimento serio nella cultura di base. Non serve essere “capitale” per farlo: basta essere coerenti, competenti, presenti.

Ma in Italia la normalità non è più medaglia: è sospetto. Dire che una città “funziona” sembra quasi banale. Meglio un titolo, una candidatura, una visione “strategica”. Così ci sentiamo parte di qualcosa di grande, anche se non sappiamo bene cosa.

Forse un giorno ci sarà un nuovo concorso nazionale: “Capitale italiana della Normalità”.

Vincerà la città che non ha dossier patinati, ma autobus puntuali, verde curato, servizi pubblici efficienti, cittadini informati e un sindaco che parla poco e lavora molto.

Ma è una prospettiva troppo rivoluzionaria, quasi pericolosa: non si può mettere su un manifesto elettorale. Nel frattempo, avanti con le candidature. Tra poco, probabilmente, verrà istituito anche il bando per la “Capitale Italiana del Buonsenso”. Ma attenzione: verrà annullato subito dopo per mancanza di partecipanti.

Il medico di famiglia è, da sempre, la figura più prossima alla vita quotidiana delle persone. È il primo volto della sanità pubblica che incontriamo, il primo ascolto quando la salute vacilla, il primo sguardo che cerca di leggere nella complessità dei sintomi la storia di un corpo e di una comunità. In un tempo in cui la medicina rischia di diventare frammentata, tecnologica, distante, il medico di famiglia rappresenta l’ultimo presidio umano del sistema, la soglia tra la persona e le istituzioni, tra il bisogno individuale e la risposta collettiva.

In questo senso, la medicina generale non è solo una funzione sanitaria: è una forma di cittadinanza attiva, una responsabilità sociale che parte dalla cura ma arriva fino alla costruzione del bene comune.

La salute come responsabilità condivisa

La pandemia ci ha insegnato che la salute non è mai un fatto individuale, ma un equilibrio collettivo. Le reti di prossimità, l’attenzione ai fragili, la fiducia nei comportamenti di prevenzione: tutto ciò che ha funzionato nei momenti più difficili è nato dove il medico di famiglia è stato riconosciuto come punto di riferimento, come guida capace di unire la competenza clinica con la conoscenza profonda delle persone e dei territori.

Il bene comune, in sanità, si costruisce ogni giorno nell’incontro tra medico e cittadino, nel rispetto reciproco, nella consapevolezza che la salute è un diritto universale ma anche una responsabilità condivisa.

Il medico di famiglia, con il suo ruolo di continuità, è colui che tiene insieme prevenzione, diagnosi e accompagnamento terapeutico, ma anche educazione sanitaria, alfabetizzazione, orientamento nei percorsi. È colui che, prima ancora della cura, promuove salute.

Il territorio come spazio di relazione

Il territorio è oggi la frontiera più importante del Servizio Sanitario Nazionale. Qui si gioca la possibilità di rendere la sanità più equa, sostenibile e vicina. Le Case della Comunità, le Centrali Operative Territoriali, la

telemedicina e i team multiprofessionali non sono solo nuove infrastrutture o strumenti organizzativi: sono l’occasione per costruire una medicina del futuro che mantenga il valore umano dell’ascolto e della relazione. Il medico di famiglia deve poter restare il perno di questa rete, con una funzione rinnovata e riconosciuta. Non un semplice erogatore di prestazioni, ma un regista di salute pubblica, capace di integrare saperi, professioni e risorse.

La prossimità, in questa prospettiva, non è solo geografica, ma etica: significa farsi carico, comprendere, accompagnare. Significa riconoscere che la salute di un quartiere, di una città o di una regione dipende anche dalla coesione sociale, dall’ambiente, dall’istruzione, dal lavoro.

La sfida della complessità

Viviamo un’epoca segnata dall’aumento delle cronicità, dall’invecchiamento della popolazione, dalle nuove povertà sanitarie e digitali. In questo scenario, il medico di famiglia non è soltanto colui che “cura” ma chi coordina, interpreta, integra.

Deve saper dialogare con la medicina specialistica, con l’ospedale, con i servizi sociali, ma anche con la scuola, il volontariato, l’associazionismo.

Il suo sguardo olistico diventa la chiave per leggere la salute come un ecosistema, dove corpo, mente, ambiente e relazioni si influenzano reciprocamente.

Per questo la formazione del medico di famiglia deve essere sempre più orientata alla complessità: competenze cliniche solide, ma anche capacità di comunicazione, leadership territoriale, lettura dei determinanti sociali di salute.

Un nuovo patto con i cittadini

Ricostruire la fiducia tra cittadini e sanità è una delle grandi sfide del nostro tempo. La Medicina Generale può e deve essere il motore di questa ricostruzione. Serve un nuovo patto tra medico e cittadino, fondato sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla corresponsabilità.

di Alessandro Rossi

Presidente SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie)

Serve una politica sanitaria che riconosca il valore strategico della prossimità, non come retorica ma come modello di governance.

Ogni investimento nella medicina territoriale, ogni progetto di riforma delle cure primarie, è un investimento nel bene comune.

Perché il bene comune non è un concetto astratto: è la somma dei volti che il medico incontra ogni giorno nel suo ambulatorio, delle storie di chi non può permettersi di essere lasciato solo, delle famiglie che chiedono di essere ascoltate.

È la salute intesa come bene relazionale, come diritto che si realizza solo nella comunità.

Conclusione

Essere medico di famiglia, oggi, significa restare umani in un mondo che rischia di dimenticare la misura dell’uomo.

Significa fare della medicina un atto di cittadinanza, un ponte tra individuo e collettività, tra presente e futuro.

Nel prendersi cura della persona, il medico di famiglia si prende cura della città, della comunità, della società intera.

E così, silenziosamente, ogni giorno, contribuisce a costruire quel bene comune che è la più alta forma di salute possibile: la salute condivisa.

Nel marzo del 1968, durante un intervento all’Università del Kansas, il candidato democratico alle presidenziali Robert F. Kennedy pronunciò il famoso discorso sul PIL. In un passaggio divenuto celebre, Kennedy metteva in discussione la “tirannia” del prodotto interno lordo, quel metro che “misura tutto quanto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E sull’America ci può dire tutto, tranne perché siamo orgogliosi di essere americani”.

Quello di Kennedy era un appello a ritrovare una visione etica della politica e a riconoscere ciò che realmente determina il senso di appartenenza a una comunità: il bene comune. Del resto, proprio la costituzione degli Stati Uniti aveva per prima riconosciuto la felicità (pursuit of happiness) come orizzonte ultimo della polis. Nella Dichiarazione d’Indipendenza del 4 luglio 1776, Benjamin Franklin aveva inserito la massima: “tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità”. Pochi anni dopo, la Dichiarazione francese sui diritti dell’uomo proclamava che il fine delle istituzioni pubbliche è rappresentato dalla “felicità di tutti”.

Il discorso di Robert Kennedy poggiava, quindi, sulla tradizione del costituzionalismo moderno che tiene insieme etica e politica. E, se siamo disposti ad andare alla sua radice, potremo facilmente riconoscere in quel discorso l’archè del pensiero politico occidentale: l’idea che la politica è il mezzo per realizzare il bene comune e che la polis è il luogo deputato alla sua realizzazione. Questo collegamento è esplicito già nei pensatori greci. Per Aristotele, l’uomo è autenticamente uomo solo nella polis, nel suo “essere con gli altri”. E il grande filosofo aggiungeva, nell’Etica, che le virtù dell’uomo, se ben guidate, possono condurre al loro fine supremo: la felicità. La sintesi è che nella polis l’uomo trova una guida per realizzare il bene comune e una vita virtuosa, secondo le leggi della natura e della giustizia. Nel Medioevo, la dottrina aristotelica è ripresa e rielaborata da Tommaso d’Aquino. Anche per il teologo medievale, il bene comune ha un fondamento antropologico. È una tendenza naturale dell’uomo in quanto essere sociale. La visione tomista aggiunge al concetto di bene comune un valore escatologico: non si esaurisce nel benessere terreno, ma trova il suo pieno compi-

di Margherita Iuzzolino

mento nella vita eterna. Chi è chiamato a promuovere il bene comune, deve quindi preoccuparsi non solo delle condizioni materiali, ma del destino spirituale degli uomini.

Il collegamento tra polis e bene comune è presente anche in Machiavelli e Hobbes. Questi pensatori, seppur all’interno di una concezione mondana e pessimistica dell’esistenza, vedono nella polis l’unico luogo in cui è possibile sopravvivere, trovare sicurezza, vincere la paura.

Oggi possiamo ancora riconoscere nella dimensione politica dell’esistenza, scoperta dai greci, la determinazione fondamentale dell’uomo? E che il fine ultimo della polis è il raggiungimento del bene comune?

Per provare a rispondere a queste domande, dobbiamo considerare che nelle società contemporanee la politica è trasfigurata dal dominio tecnico-economico. I segni di questa grande trasformazione erano ben visibili già nel corso del ‘900, quando alcuni lucidi pensatori, come Emanuele Severino, avevano descritto che la tecnica, da mezzo per raggiungere scopi specifici, era diventata il fine supremo, sostituendosi alla politica.

Le conseguenze di questa trasformazione sono sotto gli occhi di tutti: calo della partecipazione pubblica, crisi delle istituzioni, neutralizzazione e depoliticizzazione della società, affermarsi di quello che i sociologi chiamano “io minimo” o “io narcisista”. In pratica, il contrario di quello che le tradizioni politiche ci hanno trasmesso, cioè che solo nella polis può realizzarsi pienamente l’umanità dell’uomo.

Il concetto di bene comune rischia così di diventare anacronistico. Ma si tratta soltanto di un’apparenza. La politeia, l’essere “l’uno con l’altro”, resta la determinazione fondamentale dell'essere umano anche nel moderno paesaggio urbano. Lo dimostrano le mobilitazioni di massa contro le guerre, contro il cambiamento climatico o la violenza sulle donne Ma lo dimostrano anche i gesti individuali più semplici e silenziosi come quello dell’anziano che, sfidando i li-

miti dell’età, si piega a raccogliere i resti di una sigaretta sul marciapiede sotto casa. Questi atti testimoniano l’esistenza di una comunità politica di cui l’uomo non può rinunciare a esser parte.

Guidare oggi la polis significa allora comprendere che la connessione tra etica e politica non può essere cancellata da alcuna trasformazione tecnologica e che il bene comune resta l’orizzonte dell’azione politica. Non è il progresso tecnico ma il bene comune lo scopo della polis.

Ma quali sono i beni comuni ai quali deve guardare l’agenda politica? Sono di due tipi. In primo luogo, quelli che gli economisti definiscono beni convergenti, come la sicurezza, il decoro urbano, i trasporti, la rete. Sono i beni destinati all’uso collettivo, ma che soddisfano interessi dell’individuo uti singuli. Questi beni coprono solo in parte il fine della polis. Accanto a essi, vi sono altri beni, prodotti dalla condivisione e dalle relazioni umane. Un esempio di questo secondo tipo di beni è il linguaggio, la comunicazione. La parola che

si esprime nella lingua fonda il rapporto essenziale tra il “noi” e l'io", tra l’uomo e il gruppo, la collettività in cui vive. Charles Taylor definiva la conversazione non come la somma di due monologhi, ma come il risultato di un’interazione nella quale i partecipanti si influenzano reciprocamente. Per questo, il primo bene comune che la polis deve assicurare è un bene immateriale, la cultura, che più degli altri beni rafforza il tessuto connettivo della comunità, la fiducia e infine lo stesso benessere.

Occorre quindi ripartire dalla parola comunità nel suo significato originario. La koinonía pone in evidenza “ciò che è comune”, ma anche “comunico con”. Questo concetto, che è all’origine della civiltà della polis, ci dice che ciò che è essenziale al gruppo, ciò che consente a esso di costituirsi e di perpetuarsi, è il fatto che i singoli “comunicando tra loro” producono cultura. Il comunicare, il dialogo, la parola, la cultura continueranno a essere il fondamento della polis.

24

Le nuove frontiere della salute urbana

Tra il 2024 e il 2025, la letteratura internazionale sulla salute urbana ha conosciuto un’espansione senza precedenti. Organizzazioni internazionali, case editrici accademiche e autori indipendenti hanno contribuito a delineare una visione sempre più integrata del rapporto tra città, salute e sviluppo sostenibile.

Dalle linee guida dell’OMS ai volumi di ricerca di Elsevier, dalle riflessioni economiche sulla healthonomics alle indagini territoriali condotte in Germania, emerge una convinzione condivisa: la salute delle città è la nuova frontiera della salute pubblica globale. Le opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 rappresentano una svolta: la salute urbana non è più un tema di nicchia, ma una chiave di lettura del nostro tempo.

Dalla pianificazione urbana alla politica economica, dall’innovazione istituzionale alla cultura organizzativa, emerge una visione condivisa: le città sane sono quelle che sanno cooperare, innovare e includere.

Questi libri, nella loro diversità, offrono una bussola per orientarsi nel futuro della salute pubblica globale — un futuro che, come insegnano gli autori, comincia nelle nostre città.

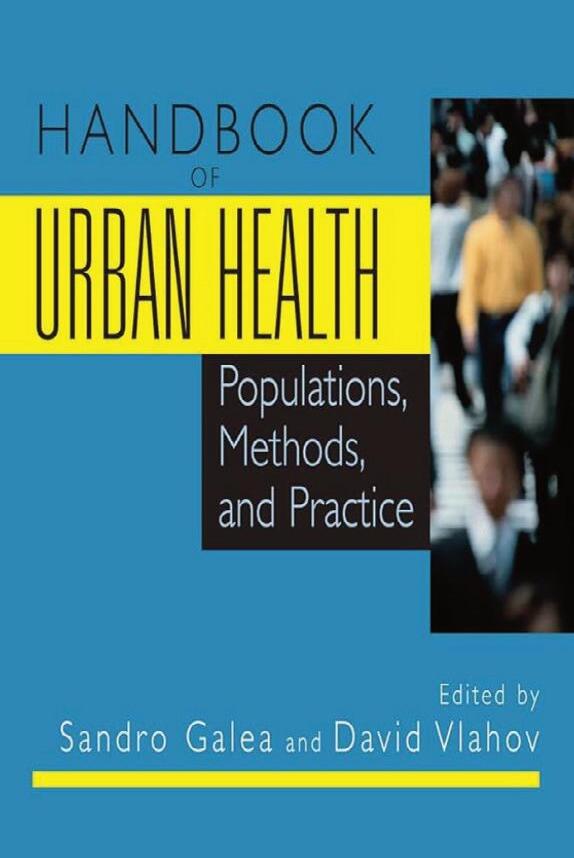

Urban Health Capacities: Assessment and Response Action Guide (2024)

Urban Health, Volume 15 (2024)

Pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa guida rappresenta un riferimento essenziale per le amministrazioni locali e i professionisti della salute pubblica

Il testo spiega come rafforzare le connective capacities, ovvero le capacità di collaborazione tra diversi settori della governance urbana — salute, trasporti, ambiente, pianificazione — per costruire città più sane e resilienti. Parte di un kit formativo più ampio, corredato da video e strumenti operativi, la guida concretizza l’approccio “Health in All Policies”, traducendo la teoria in azione.

Pubblicato da Elsevier, questo quindicesimo volume offre una visione globale della salute urbana. Le città vengono analizzate come ecosistemi complessi, in cui i determinanti sociali, ambientali e infrastrutturali si intrecciano con le disuguaglianze e le opportunità. L’opera si distingue per il suo approccio comparativo, includendo contributi di esperti da Asia, Africa, Europa e Americhe. Il volume sottolinea come lo sviluppo urbano sostenibile sia oggi inseparabile dalla salute collettiva, proponendo politiche e buone pratiche replicabili.

Urban Healthonomics: How to create healthy cities that accelerate economic growth (2025)

In uscita per RIBA Books, questo volume introduce un concetto innovativo: la healthonomics, ovvero l’economia della salute urbana. L’autore sostiene che una città sana non solo favorisce il benessere dei cittadini, ma anche la crescita economica, l’attrattività turistica e la produttività.

Attraverso casi di studio, modelli quantitativi e comparazioni tra città globali, il libro propone una visione strategica: investire nella salute urbana significa investire nel futuro economico delle metropoli.

The Health of the Populace (2025)

Scritto da Pasquale De Marco e autopubblicato, questo volume sorprende per rigore e completezza. Analizza le più recenti ricerche su inquinamento atmosferico e acustico, determinanti sociali della salute, salute mentale e resilienza delle comunità urbane.

De Marco adotta un linguaggio accessibile ma scientificamente solido, rendendo il testo utile sia per esperti sia per lettori interessati alle trasformazioni della vita urbana contemporanea. È un contributo prezioso alla democratizzazione della conoscenza sulla salute pubblica.

Innovation for Urban Health: Policy Brief (2024)

In questo policy brief l’OMS delinea le strategie per integrare innovazione sociale, tecnologica e istituzionale nei sistemi urbani di salute.

Il documento è sintetico ma denso, e propone raccomandazioni concrete per amministrazioni e governi.

L’obiettivo è chiaro: promuovere città intelligenti e inclusive, capaci di tradurre l’innovazione in benessere collettivo e in maggiore equità sociale.

Urban Health in the Ruhr Area I. Current Situation and Perspectives (2024)

Pubblicato in lingua tedesca da Urban-Health.de, questo volume open access esamina la salute nell’area metropolitana della Ruhr, una delle regioni più industrializzate e densamente popolate d’Europa. Il testo combina analisi epidemiologiche, valutazioni ambientali e prospettive di pianificazione urbana, offrendo un modello di ricerca territoriale replicabile in altri contesti. È un contributo accademico ma anche operativo, che mostra come la salute possa diventare un indicatore di rigenerazione post-industriale.

Health literacy of urban organizations. A practiceoriented handbook (2024)

Anch’esso pubblicato da Urban-Health.de, questo manuale pratico affronta la health literacy delle organizzazioni urbane, cioè la loro capacità di comprendere, comunicare e agire in modo coerente con i principi della promozione della salute.

Il volume fornisce strumenti concreti — schede operative, esempi e checklist — per trasformare enti pubblici, scuole e aziende in veri e propri attori di salute. Un testo tecnico ma profondamente orientato all’azione e alla formazione.

Le opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 rappresentano una svolta: la salute urbana non è più un tema di nicchia, ma una chiave di lettura del nostro tempo. Dalla pianificazione urbana alla politica economica, dall’innovazione istituzionale alla cultura organizzativa, emerge una visione condivisa: le città sane sono quelle che sanno cooperare, innovare e includere. Questi libri, nella loro diversità, offrono una bussola per orientarsi nel futuro della salute pubblica globale — un futuro che, come insegnano gli autori, comincia nelle nostre città.

Negli ultimi anni un fenomeno silenzioso ma in crescita sta ridisegnando il volto della pensione in Italia: molti anziani, liberi dagli impegni lavorativi, scelgono di trasferirsi all’estero. Non è solo desiderio di avventura o fuga dal grigio: dietro queste scelte ci sono incentivi fiscali, qualità della vita più accessibile, clima favorevole e comunità internazionali già radicate. Ma quali sono le mete più gettonate? E cosa occorre sapere prima di partire?

Un esodo che cresce: numeri e dinamiche

Secondo dati recenti, i pensionati italiani residenti stabilmente all’estero sono oltre 228.000. Di questi, circa 38.000 hanno trascorso tutta la loro vita lavorativa in Italia e sono partiti solo dopo il pensionamento. Il peso relativo di questa migrazione pensionistica è aumentato notevolmente: se nel 2010 i trasferimenti riguardavano 10 ogni 100.000 pensionati, oggi si stimano 33 ogni 100.000.

È un fenomeno che non riguarda soltanto i migranti di lungo corso: il trend interessa anche chi decide di lasciare il Paese dopo il pensionamento, trasformando l’esodo in scelta strategica.

Pochissimi tornano: ogni anno si registrano tra le 40 e le 80 riammissioni, segno che chi parte tende a restarci.

Le motivazioni alla base del trasferimento

Perché molti pensionati scelgono di vivere lontano dall’Italia? Le ragioni sono varie e si intrecciano:

• Riduzione del costo della vita: molte destinazioni hanno spese quotidiane, immobili e servizi sensibilmente più accessibili.

• Vantaggi fiscali: diversi Paesi offrono regimi agevolati o addirittura esenzioni sulle pensioni estere.

• Clima e ambiente: luoghi con sole, paesaggi e • stagioni miti sono particolarmente attrattivi.

• Servizi sanitari e qualità della vita: Paesi con un buon sistema sanitario pubblico, infrastrutture e reti sanitarie spesso convincono chi ha bisogno di assistenza.

• Presenza di comunità italiane: trasferirsi dove già ci sono connazionali rende l’integrazione culturale e sociale più semplice.

In sintesi: non è solo una questione economica, ma una decisione che combina stile di vita, benessere e progettualità.

Le mete preferite: geografie della pensione

Ecco alcune delle destinazioni più scelte dai pensionati italiani e cosa le rende attraenti:•

• Spagna: rimane la meta più ambita. Clima mediterraneo, sanità competitiva, comunità italiana consolidata. Zone come la Costa del Sol o le Isole Canarie sono particolarmente richieste.

• Portogallo: per anni considerato paradiso fiscale, oggi con condizioni forse meno vantaggiose, ma ancora apprezzato per stile di vita e costo contenuto.

• Francia: scelta da chi cerca vicinanza geografica, connessioni familiari e un sistema sanitario efficiente.

• Tunisia: per i pensionati autosufficienti, attira per il regime fiscale (7 % su solo il 20 % della pensione), clima, costo contenuto.

• Albania: meta emergente soprattutto per chi proviene dal Sud Italia. Nessuna tassazione sulla pensione e spese molto basse.

• Grecia, Romania, Bulgaria e Croazia: destinazioni dell’Est Europa in forte crescita. Con meno di 500 €/mese si può vivere decorosamente in alcune aree.

• Cipro e Malta: per chi cerca clima mediterraneo

stabile, stabilità politica e sistemi fiscali vantaggiosi.

• Slovacchia, Montenegro: meno note, ma con particolarità interessanti: in Slovacchia, ad esempio, la pensione italiana può essere esentasse.

Molte di queste mete offrono aliquote fisse (es. Grecia 10 % per dieci anni) o esenzioni totali (Albania, Slovacchia).

Aspetti pratici da non trascurare

Trasferirsi non è soltanto cambiare indirizzo: serve pianificazione. Ecco le cose fondamentali da valutare:

• Iscrizione all’AIRE: chi diventa residente estero deve iscriversi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

• Residenza fiscale: occorre dimostrare di trascorrere almeno 183 giorni (o regole equivalenti) nel nuovo Paese.

• Convenzioni e doppia imposizione: bisogna verificare se esistono accordi tra l’Italia e il Paese ospitante per evitare di pagare due volte le impo ste.

• Pensioni pubbliche: alcune pensioni, in particolare quelle del settore pubblico, possono restare tassate in Italia nonostante il trasferimento.

• Assistenza sanitaria e farmaci: controllare che il sistema sanitario locale supporti le proprie esigenze o sottoscrivere una polizza privata.

• Trasferimenti “fittizi”: l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su chi dichiara residenze all’estero senza prove reali di trasferimento.

Una scelta ben pianificata può trasformarsi in una nuova fase della vita serena. Una mal preparata può generare problemi legali, sanitari o fiscali.

Riflessi sul Paese e prospettive

Questo fenomeno non è neutro per l’Italia. L’uscita di una parte della popolazione anziana può ridurre la domanda di servizi locali, alterare l’equilibrio demografico e la struttura fiscale. Al contempo, molti pensionati mantengono rapporti con il Paese d’origine: proprietà, famiglia, viaggi, portando capitali e relazioni tra le frontiere.

Guardando avanti, due possibili scenari:

• Consolidamento del fenomeno: se le condizioni interne (fisco, servizi, vivibilità) non migliorano, sempre più pensionati potrebbero guardare oltre confine.

• Inversione attrattiva: l’Italia potrebbe rendersi più competitiva offrendo politiche fiscali dedicate, servizi sanitari, incentivi alla residenza in aree meno centrali.

Vi sono caffè, piccoli stand e souvenir legati alle opere del villaggio.

È consigliabile informarsi sugli orari di apertura e chiusura, perché in passato il borgo è stato chiuso per restauri.

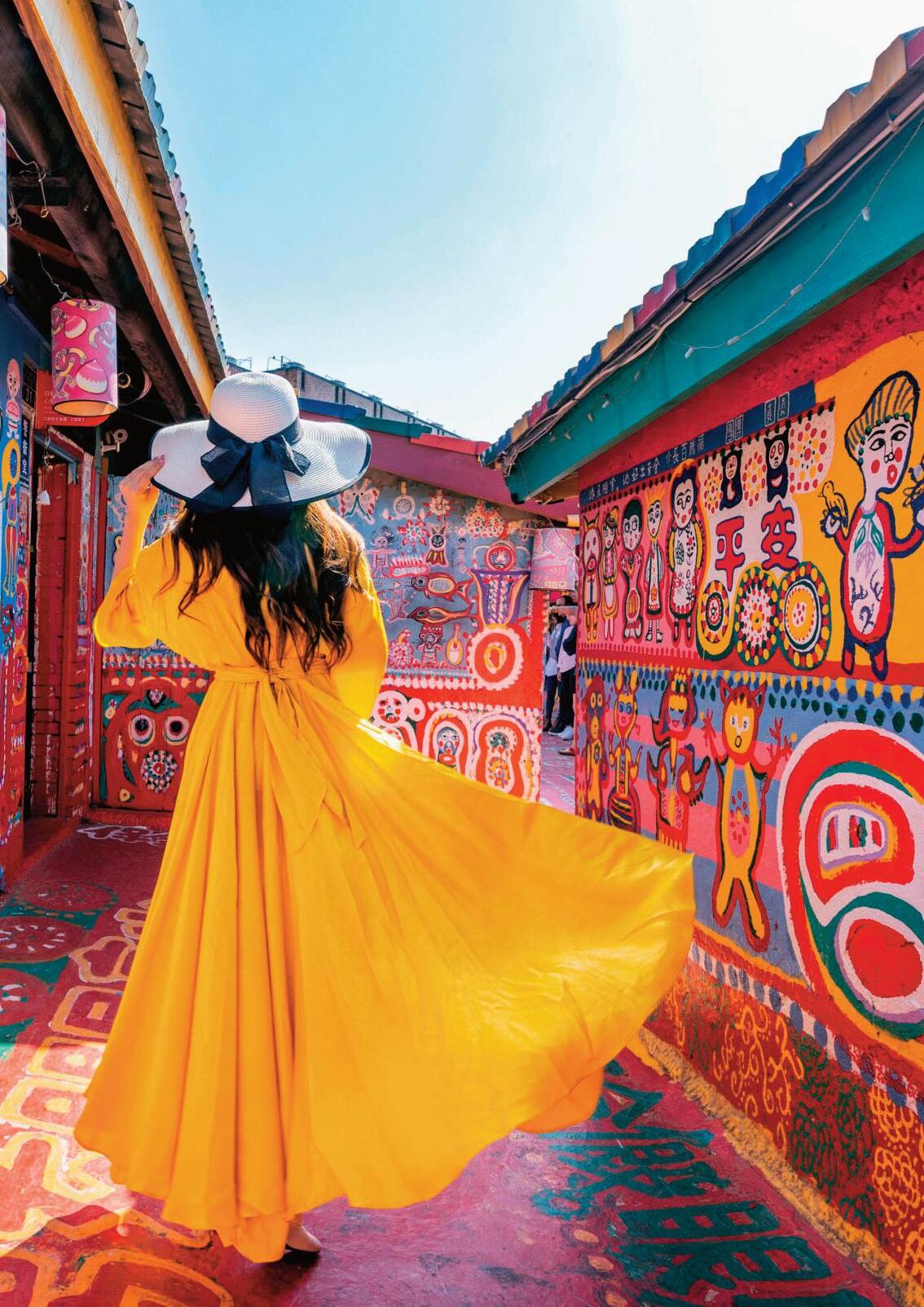

Nell’isola di Taiwan, nella città di Taichung, si trova il Rainbow Village — un minuscolo villaggio che oggi è divenuto meta turistica e simbolo di resilienza. Quattordici anni fa, quel borgo rischiava di essere demolito. Ma un ex militare di 84 anni ha deciso di reagire non con la protesta, ma con un pennello: ha dipinto ogni muro, ogni porta, ogni angolo con colori vivaci, figure e motivi fantasiosi. Quell’atto creativo ha trasformato il villaggio in un’opera d’arte urbana, facendolo sopravvivere alla cancellazione architettonica. Il suo autore, Huang Yong-fu, è divenuto noto con l’appellativo affettuoso di “Nonno Rainbow”. Con il passare degli anni il suo progetto ha attirato l’attenzione di studenti universitari, comitati di cittadini e autorità locali, che hanno contribuito a preservare e valorizzare il sito.

Dalle abitazioni militari in disuso all’arte urbana

Originariamente, il villaggio faceva parte di un complesso di alloggi destinati a soldati e loro famiglie — strutture erette per far fronte alle necessità abitative legate ai dipendenti militari. Col tempo molti di questi insediamenti sono stati abbandonati o destinati a essere demoliti con l’espansione urbana.

Quando l’amministrazione locale decise di abbattere le case, Huang rimaneva uno degli ultimi abitanti rimasti. Rifiutando l’idea di partire, iniziò a dipingere la sua casa e poi progressivamente quelle limitrofe, dando vita a un’esplosione di colori: animali, figure umane, elementi surreali, motivi decorativi e piccoli racconti visivi.

Da questo gesto personale, l’opera si è gradualmente “espansa” grazie al sostegno collettivo: studenti universitari, appassionati d’arte e cittadini hanno lanciato la campagna Save Rainbow Village, che ha convinto le autorità cittadine a tutelare il borgo, trasformandolo in parco pubblico e attrazione culturale.

Un luogo celebre e controverso

Negli ultimi anni il Rainbow Village ha accolto migliaia di visitatori all’anno. La sua notorietà globale lo ha reso uno dei luoghi “instagrammabili” più citati in Taiwan.

Ma la trasformazione non è stata priva di tensioni. Nel 2022 è emerso un episodio controverso: alcuni operatori incaricati di gestire il sito furono accusati di aver coperto con nuovi strati di vernice alcune delle opere originali, alterando o danneggiando parti del patrimonio artistico. Le autorità locali presero provvedimenti e avviarono indagini.

Il villaggio fu temporaneamente chiuso per restauri e ora è riaperto al pubblico, anche se molti osservatori segnalano che una parte delle opere originarie non è più visibile o è stata alterata.

Significati simbolici: memoria, resistenza, creatività

Il Rainbow Village non è solo un luogo colorato da visitare: incarna alcune idee forti:

• Resistenza culturale e memoria: l’azione di Huang è una forma di resistenza — contro l’oblio urbano, contro le ruspe. La pittura diventa un modo per dire “io ero qui”, “questa casa è mia, non la cancellerete senza combattere”.

• Arte come rigenerazione urbana: un borgo altrimenti destinato all’abbattimento si trasforma in un’attrazione culturale, portatore di flussi turistici, identità distintiva e opportunità economiche per il quartiere.

• Tensioni tra gestione e autenticità: la gestione del patrimonio artistico, il turismo di massa, le pressioni commerciali possono entrare in conflitto con la conservazione dell’autenticità originale.

• Il ruolo dell’individuo che agisce: Huang non era un artista professionista — la sua azione nasce da una motivazione personale, quasi intimistica — eppure ha avuto un impatto collettivo enorme.

Visitare il Rainbow Village oggi

Per chi desidera visitarlo:

• Il villaggio si trova nel distretto Nantun di Tai• chung, non lontano dal centro città.

• È piccolo: solo alcune case rimangono, ma ciascuna è stata oggetto di cura e intervento decorativo.

• L’esperienza richiede poco tempo (10-15 minuti per un giro veloce), ma è consigliabile prendersela con calma per osservare i dettagli, gli angoli nascosti e le decorazioni minuziose.

• Vi sono caffè, piccoli stand e souvenir legati alle opere del villaggio.

È consigliabile informarsi sugli orari di apertura e chiusura, perché in passato il borgo è stato chiuso per restauri.

Le grandi residenze reali sono espressioni monumentali del potere, del gusto artistico e della storia dei popoli. Spazi concepiti per stupire, affreschi che raccontano imprese, giardini che incarnano simboli di dominio: visitarle è come percorrere un museo vivo. Ecco dieci regge reali da mettere assolutamente in agenda, ognuna con la propria storia e il proprio fascino.

1. Versailles (Francia)

Simbolo per eccellenza del potere assoluto, la Reggia di Versailles è un capolavoro del barocco francese. Fu trasformata sotto Luigi XIV da una residenza di caccia a una corte magnifica e continentale. I suoi viali geometrici, la Sala degli Specchi, gli appartamenti del re e della regina e i giardini immensi raccontano l’ambizione di una monarchia che voleva imporsi come modello europeo.

2. Reggia di Caserta (Italia)

Spesso definita la “Versailles italiana”, la Reggia di Caserta è il gioiello del Regno delle Due Sicilie. Opera di Luigi Vanvitelli, con i suoi immensi parchi, fontane, scalinate, sale decorate e le porcellane pregiate, testimonia il desiderio borbonico di uguagliare – anzi, superare – gli splendori delle corti europee.

3. Castello di Schönbrunn (Austria)

Residenza estiva degli Asburgo a Vienna, il Castello di Schönbrunn è caro anche per i legami con l’imperatrice Elisabetta, la celebre “principessa Sissi”. Il palazzo e i suoi giardini (proclamati Patrimonio UNESCO) sono un esempio raffinato di architettura barocca e classicista: ogni stanza, ogni decorazione è pensata per stupire e sedurre.

4. Palazzo Reale di Madrid (Spagna)

Con oltre 135.000 metri quadrati e migliaia di stanze, il Palazzo Reale di Madrid è il più grande palazzo reale dell’Europa occidentale in termini di ampiezza. Originariamente voluto sulla scia del vecchio Alcázar, oggi ospita collezioni d’arte notevoli e offre un’immersione nella storia spagnola attraverso gli arredi, le stanze di rappresentanza e gli splendidi saloni reali.

5. Palazzo da Pena (Portogallo)

Una delle regge più eclettiche e colorate del mondo è il Palácio da Pena, situato a Sintra, vicino a Lisbona. In stile romantico-neogotico, con torrette variopinte, facciate decorative, elementi moreschi e vista panoramica, è una sorta di fiaba architettonica che unisce stili e civiltà.

6. Buckingham Palace (Regno Unito)

Il Buckingham Palace è diventato icona della monarchia britannica: residenza ufficiale della regina, sede cerimoniale e simbolo nazionale. Nei mesi estivi è visitabile da dentro, permettendo al pubblico di esplorare sale di Stato, collezioni d’arte e ambienti storici che fondono classicismo e elementi decorativi britannici e francesi.

7. Palazzo di Sanssouci (Germania)

Situato a Potsdam, nel brandeburgo, il Palazzo di Sanssouci fu progettato come dimora estiva dal re Federico il Grande. Più che una struttura massiccia, è un’opera elegante e sobria, con giardini terrazzati, padiglioni ornamentali e motivi rococò. Un rifugio reale che riflette la volontà di equilibrio tra natura e architettura.

8. Palazzo Topkapi (Turchia)

Al cuore dell’antico impero ottomano, Topkapi regna su Istanbul, affacciato sul Bosforo. Non è un palazzo unico, bensì un complesso di cortili, padiglioni, fontane, sale del tesoro e dell’Harem, ambienti segreti e ricchezza simbolica. Ogni sultano portava la propria impronta: il risultato è un mosaico di stili architettonici, influenze islamiche, decorazioni orientali e splendore materiale.

9. Peterhof (Russia)

A pochi chilometri da San Pietroburgo, Peterhof è definito “la Versailles russa”. È celebre per le sue fontane monumentali — alcune funzionanti senza pompe grazie a giochi idraulici ingegnosi —, i giardini all’italiana e l’uso diffuso di oro e decorazioni sontuose. Distrutto e ricostruito durante la Seconda guerra mondiale, oggi è uno dei simboli del recupero storico russo.

10. Palazzo Reale di Bangkok (Tailandia)

Il Grand Palace di Bangkok è una fusione di sacro e regale: all’interno ospita il Buddha di Smeraldo, una delle immagini buddiste più venerate al mondo. Il complesso, con le sue guglie dorate e tetti policromi, è un caleidoscopio di stili thailandesi tradizionali. Anche se i re oggi vivono altrove, il palazzo resta fulcro cerimoniale, spirituale e culturale.

Perché meritano una visita

1) Testimonianza storica vivente

Le regge non sono solo monumenti: hanno ospitato decisioni, intrighi, fasti e sconfitte. Attraversarle significa avvicinarsi al potere in forma tangibile.

2) Fusione di arte, architettura e paesaggio

Non si tratta solo di edifici: i giardini, i boschi, le fontane e gli spazi esterni completano il discorso estetico, creando ambienti immersivi.

3) Sfida di conservazione

Molte regge hanno affrontato guerre, rinnovamenti, trasformazioni. Il loro stato attuale è il risultato di restauri, scelte politiche e visioni culturali.

4) Diversità stilistica globale Dal barocco europeo al rococò tedesco, dall’architettura ottomana al complesso reale tailandese: è un viaggio che insegna come il concetto di “dimora reale” si adatti alle culture e ai climi locali.

Consigli per il viaggiatore curioso

• Guarda oltre le stanze più famose: spesso le sale minori, i saloni di servizio, i cortili interni offrono spunti più autentici.

• Prenota con anticipo nelle stagioni turistiche alte: molte regge richiedono ingresso program• mato.

• Visite guidate o audioguide regalano contesto storico, leggende e dettagli architettonici che altrimenti passerebbero inosservati.

• Vestiario e regole culturali: alcuni palazzi (es. Thailandia, Turchia) richiedono abbigliamento contenuto o rispettoso.

Orari speciali e zone chiuse: alcune sale o giardini sono accessibili solo in certi giorni o sezioni delle regge possono essere chiuse per restauri.

La Via Francigena è un antico percorso di pellegrinaggio che unisce il Regno Unito all’Italia, passando per Francia e Svizzera, fino a Roma. Il primo tracciato noto fu registrato dall’arcivescovo inglese Sigerico, nel 990 d.C., che annotò le tappe del suo viaggio da Canterbury a Roma e ritorno.

Oggi la Via Francigena è riconosciuta come Itinerario Culturale Europeo (dal 1994) ed è percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo in molte sue sezioni.

Lungo il suo percorso si incontrano città, borghi e luoghi che offrono testimonianze storiche, culturali e paesaggistiche straordinarie. Vediamo alcune delle città principali attraversate.

Città e tappe principali sulla Via Francigena

Ecco una selezione di città e località significative lungo il cammino:

In Inghilterra e Francia

• Canterbury (Inghilterra) – punto di partenza del cammino di Sigerico.

• Calais (Francia) – una delle città costiere francesi attraversate.

• Reims (Francia) – città con grande patrimonio gotico e storico lungo il percorso.

• Besançon (Francia) – un’altra delle tappe note nel tratto francese della Via Francigena.

In Svizzera e al confine con l’Italia

• Lausanne (Svizzera) – attraversata durante il cammino verso l’Italia.

In Italia: città lungo la Via Francigena

Una volta entrata in Italia, la Via Francigena passa per numerose città e borghi significativi. Ecco alcune tappe toscane e laziali degne di nota:

• Ponte d’Arbia (Toscana) – località nei pressi di Siena, che originariamente fu una tappa (“Submansio Arbia”) documentata da Sigerico.

• Siena – nel tratto senese la Via attraversa il

territorio provinciale e offre scorci medievali caratteristici.

• Viterbo – città del Lazio attraversata dal percorso; nel suo centro storico si conserva il quartiere medievale di San Pellegrino, che ha evidenti legami con l’antico cammino.

Oltre a queste, lungo la Via Francigena si incontrano molti altri comuni, borghi e centri minori che arricchiscono l’esperienza del cammino, rendendola una traversata variegata tra natura, arte e spiritualità.

Perché visitare le città lungo la Via Francigena

• Storia viva

Le città sul percorso custodiscono chiese, mura, palazzi medievali e tracce delle comunità antiche che ospitavano i pellegrini.

• Esperienza a tappe Ogni città è un traguardo e insieme un punto di partenza: pernottare, esplorare, ripartire.

• Diversità paesaggistica

Dalle Alpi alla campagna toscana, fino alle colline del Lazio, il cammino offre paesaggi sempre diversi.

• Cultura locale

Ogni tappa è occasione di conoscere tradizioni, cucina, artigianato e talenti locali.

Nel quartiere di Tribeca, a Lower Manhattan, si erge un edificio che rompe con tutti gli schemi del panorama urbano di New York: 33 Thomas Street, noto anche come l’AT&T Long Lines Building. È celebre per una caratteristica insolita — oppure potremmo dire «inutile» —: non ha (quasi) finestre.

Architettura “blindata”

Progettato dall’architetto John Carl Warnecke e completato nel 1974, 33 Thomas Street è un esempio di architettura brutalista portata all’estremo. Le pareti esterne sono rivestite con pannelli prefabbricati in cemento rivestiti di granito svedese, senza aperture trasparenti (salvo l’ingresso a livello stradale).

Le uniche “aperture” visibili sono grandi condotti di ventilazione e le prese d’aria, necessarie per far respirare l’edificio.

Ma perché un edificio così “chiuso”?

Funzione, sicurezza e simbolismi

Motivi tecnici e funzionali

L’edificio è pensato per ospitare apparecchiature di telecomunicazione — centraline, switch, infrastrutture che non richiedono luce naturale. Una finestra avrebbe generato problemi di surriscaldamento o inefficienze termiche.

Inoltre, l’assenza di finestre è anche una misura di sicurezza: protezione contro intrusione, danni esterni o attacchi. L’edificio è concepito come una “fortezza” che può funzionare in modo autonomo.

Simbolismo e teorie della sorveglianza

Alcuni studiosi e osservatori hanno associato 33 Thomas Street al mondo della sorveglianza e del controllo statale. In documenti e analisi è stato indicato come un hub di telecomunicazioni potenzialmente coinvolto in operazioni di intercettazione o intelligence.

Nel saggio “Apocalypse-Proof”, l’edificio è descritto come “un grattacielo abitato dalle macchine” — un’architettura che incarna paranoia, riservatezza e la simbiosi tra tecnologia e potere.

Si dice che possa operare in modo autosufficiente per

settimane grazie a generatori interni, rifornimenti idrici e sistemi protetti.

Impatto visivo e percezione pubblica

L’aspetto monolitico e privo di finestre lo rende alieno rispetto allo skyline circostante. Camminando per le strade, appare come un blocco impenetrabile, spesso definito “misterioso” o “impervio”.

Alcuni architetti lo apprezzano per la coerenza progettuale e per l’assetto radicale; altri lo criticano come simbolo estremo di un’architettura inchiodata al potere e alla segretezza.

Negli ultimi decenni l’edificio ha suscitato interesse mediatico e teorico: è entrato in storie su spionaggio, teorie della sorveglianza e architettura urbana “oscura”.

Alcuni numeri interessanti

• Altezza: circa 550 piedi (≈ 170 metri)

• Piani: 29 piani utili

• Il carico per piano è più consistente di un grattacielo standard, per supportare apparecchiature pesanti.

• È stato progettato per resistere anche a eventi estremi e offrire rifugio in condizioni estreme.

Riflessioni finali

33 Thomas Street è un caso affascinante di architettura estrema, per il quale i tradizionali criteri di “bellezza”, “trasparenza” o “uso abitativo” diventano secondari rispetto alla funzione tecnologica e alla protezione dell’informazione. È un monumento alla materialità del potere e un monito sull’interazione tra tecnologia e città.

Il mondo è pieno di città “ordinarie”, con grattacieli, mercati, traffico e quartieri residenziali. Ma ci sono anche realtà che sembrano uscite da un sogno surreale, in cui la ragione lascia spazio all’insolito, al paradosso, all’estremo. Dalle città interamente dipinte ai borghi costruiti in grotte, passando per comunità quasi deserte: queste 13 località mostrano quanto la diversità urbana possa essere spettacolare.

Le 13 città più strane (una panoramica)

Ecco alcune delle città e località più curiose, secondo la classifica:

1. Thames Town, Cina

Replica in miniatura di un villaggio inglese: cabine telefoniche rosse, architettura vittoriana, strade acciottolate. È parte di un piano residenziale vicino a Shanghai.

2. Setenil de las Bodegas, Spagna

Un borgo dove le case sono letteralmente incassate nella roccia: pareti naturali e muri artificiali si combinano in una architettura unica.

3. Longyearbyen, Norvegia

La città abitata più a nord del mondo. Per quattro mesi l’anno il sole non sorge: una peculiarità estrema del ciclo giorno-notte artico.

4. Consonno, Italia

Un tempo borgo agricolo, trasformato negli anni ’60 in “città dei balocchi” e poi abbandonato dopo una frana. Oggi è un paese fantasma con un passato visionario.

5. Isola di Miyake-jima, Giappone

Isola vulcanica dove gli abitanti sono obbligati a portare una maschera antigas perché il suolo emette gas tossici.

6. Slab City, USA

Conosciuta anche come “l’ultima città libera d’America”: comunità che vive in camper o autobus, senza elettricità, acqua o servizi pubblici ufficiali.

7. Coober Pedy, Australia

In un paesaggio desertico, la popolazione vive quasi interamente sotto terra, per sfuggire al caldo estremo. Le case, i negozi e persino chiese sono scavati nel terreno.

8. Chefchaouen, Marocco

Il “villaggio blu” del Marocco: gli edifici sono dipinti in tonalità azzurre, una scelta estetica e simbolica che ha profondi legami culturali.

9. Monowi, USA

Un paese con un solo abitante: Elsie Eiler, che gestisce il bar e la biblioteca. È anche sindaca. La popolazione una volta era maggiore, ma si è gradualmente ridotta.

10. Kampung Pelangi, Indonesia

Una baraccopoli che è diventata un villaggio arcobaleno: ogni edificio è stato dipinto con colori vivaci per creare un’attrazione turistica.

11. Dwarf Village, Cina

Un villaggio abitato esclusivamente da persone con nanismo, che si esibiscono in spettacoli di musica, danza e teatro.

12. Elista, Russia

Città famosa per gli scacchi: spazi urbani dedicati al gioco, scacchiere giganti e una identità culturale legata a questa disciplina.

13. Battleship Island (Hashima), Giappone

Isola industriale abbandonata che ricorda una corazzata. Un tempo densamente popolata, oggi è un simbolo spettrale di declino.

Che cosa rende “strana” una città?

Le ragioni che spingono una città nel “territorio dell’insolito” sono molteplici:

• Condizioni estreme: clima, ubicazione remota, elementi naturali (vulcani, deserti, artico).

• Scelte architettoniche radicali: case in grotta, edifici ipercolorati, replica di stili lontani.

• Declino demografico: città simboliche con popolazioni ridotte al minimo.

• Trasformazioni urbane incompiute: progetti ambiziosi abortiti che lasciano tracce utopiche.

• Progetti artistici e rigenerazione collettiva: quando una comunità reinterpreta il proprio spazio con interventi colorati o insoliti.

Per il viaggiatore curioso

• La visita a queste città offre più di uno scatto fotografico: è un’esperienza che spinge a riflettere su identità, memoria e paesaggi liminali.

• Alcune località sono facili da raggiungere (Chefchaouen, Setenil de las Bodegas), altre richiedono logistica adeguata (Monowi, Slab City, Battleship Island).

• Il carattere “strano” può mutare: ad esempio, progetti di restauro, turismo di massa o politiche urbane possono trasformare radicalmente queste comunità.