6 minute read

La pandemia dimenticata di Lorenzo Benedetti

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

La pandemia dimenticata

L’”influenza spagnola” falcidiò la popolazione: ospedali da campo (nella foto, quelli allestiti in Massachusetts nel 1919), immagini di feretri ammassati in depositi di fortuna, mancanza di generi alimentari, alta incidenza di mortalità anche fra i giovani per una febbre che aveva ormai invaso il nostro Paese.

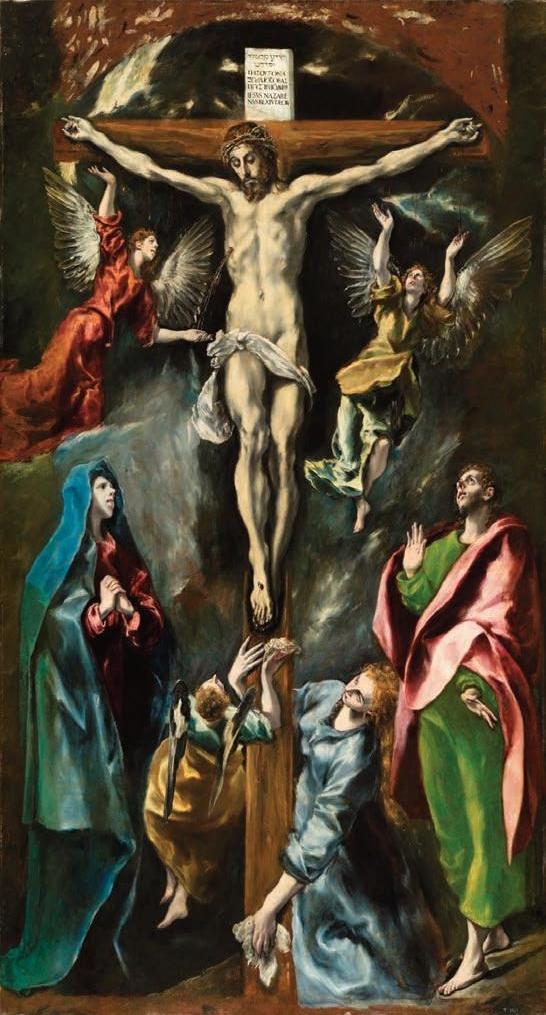

L’influenza detta “spagnola” capitò in un momento decisamente critico ovvero al termine della Prima guerra mondiale, quando cioè i Paesi belligeranti avevan ben altro di cui occuparsi e le popolazioni inermi ben altro di cui preoccuparsi. Così il morbo si diffuse rapidamente nel mondo, causando nuove vittime. La Chiesa fu sempre al fianco dei moribondi, accompagnandoli con l’Estrema Unzione, dei malati, curandoli nelle proprie strutture, dei fedeli, tenendo aperti i luoghi di culto, mentre i sacerdoti celebravano ogni giorno l’Eucarestia.

di Lorenzo Benedetti

Europa, 1918: mentre il sipario sta lentamente calando sul teatro della Prima guerra mondiale, una nuova, violenta minaccia invade il Vecchio Continente; una minaccia non armata, né tantomeno fratricida, bensì un nemico esterno, invisibile eppure altamente letale, che moltiplicherà i caduti del conflitto. Benché l’origine geografica del morbo rimane ancora oggi oggetto di controversie, esso è passato alla storia con il nome di “influenza spagnola”: la stampa dei Paesi belligeranti minimizzò la portata dei contagi e questo fece sembrare che solo la Spagna, Paese neutrale, ne fosse fortemente colpito; non essendo coinvolto nelle operazioni di guerra, il Paese iberico, dove lo stesso sovrano, Alfonso XIII, cadde malato, era in effetti dotato di sistemi d’informazione non sottoposti alla censura, il che rafforzò l’apparenza di un fenomeno limitato e circoscritto.

Una rapida diffusione

La Grande Guerra fu certamente il veicolo che permise una rapida e globale propagazione del virus: benché alcuni scienziati abbiano ipotizzato ch’esso fosse già presente in Europa nel 1917, se non addirittura l’anno precedente, il primo caso accertato si registrò a Fort Riley, base militare nel Kansas, dove un cuoco è sospettato di aver innescato un contagio di massa dei soldati presenti; parallelamente, il virus si diffuse fino alla costa orientale degli Stati Uniti e diversi focolai apparvero oltreoceano, estendendosi poi rapidamente a causa del movimento continuo di truppe di nazionalità diverse tra campi di addestramento, quartier generali, rientri a casa e invii al fronte. I contatti costanti e obbligati fra centinaia di migliaia di uomini, unitamente a condizioni igieniche e alimentari precarie ed all’utilizzo di cure inadeguate, fece esplodere in diverse ondate l’epidemia, che contagiò ogni parte del globo.

Tosse improvvisa, febbre alta, brividi e dolori muscolari erano i segni più comuni che annunciavano l’avanzare del morbo e che accomunavano tutti, dal Cile al Sudafrica, dal-

l’India fino alla Cina: la “Spagnola” infatti valicò ogni confine geografico, arrivando a mietere decine di milioni di vittime per poi spegnersi lentamente, nel 1920. Una pandemia “dimenticata”, che oggi riviviamo, seppure in chiave minore, a cento anni di distanza: quella Grande Guerra, che papa Benedetto XV definì «un’inutile strage», una follia universale, fu seguita da un evento di portata ben più vasta, che non fece distinzioni fra schierati e neutrali.

Anche due pastorelli di Fatima

Leggendo fra le cartoline inviate dagli Italiani al fronte, si può chiaramente percepire lo stato di angoscia, la percezione di un fenomeno ignoto e le dimensioni del contagio,

La stampa dei Paesi belligeranti minimizzò la portata dei contagi (nella foto, un ospedale da campo nell’auditorium del municipio di Oakland) e questo fece sembrare che solo la Spagna, Paese neutrale, ne fosse fortemente colpito. Lo stesso sovrano, Alfonso XIII, cadde malato.

L’”influenza spagnola” è una pandemia “dimenticata”: quella Grande Guerra, che papa Benedetto XV definì «un’inutile strage», fu seguita da un evento di portata ben più vasta, che non fece distinzioni fra schierati e neutrali (nella foto, scattata nel 1918 a Seattle, il manovratore di un tram non accetta a bordo passeggeri sprovvisti di mascherina).

che falcidiava la popolazione: immagini di feretri ammassati in depositi di fortuna, mancanza di generi alimentari, alta incidenza di mortalità anche fra i giovani per una febbre che aveva ormai invaso il nostro Paese. Ed anche in Europa lo sgomento si accompagnò ad un crescendo di vittime, alcune delle quali famose e illustri: il pittore viennese Gustav Klimt, ricoverato a causa di un ictus, fu contagiato e si spense nel febbraio del 1918, così come il poeta Guillaume Apollinaire, di ritorno dal fronte, stroncato in novembre; ancora, il sociologo Max Weber morì nell’ultima fase dell’epidemia, che aveva reciso le giovani vite di Francesco e Giacinta Marto, i due pastorelli di Fatima cui la Vergine aveva annunciato una morte prematura.

Il ruolo della Chiesa

Benché manchino a tutt’oggi studi approfonditi al riguardo, la Chiesa cattolica ebbe come sempre un ruolo primario nell’assistenza ai malati e nell’alleviare le condizioni di indigenza: in molte zone dell’Oriente furono solo i missionari a raggiungere la popolazione sparsa e dimenticata nei territori più periferici; negli Stati Uniti, i seminari aprirono le proprie porte e trasformarono i propri corridoi in corsie ospedaliere, mentre migliaia di suore si misero a disposizione come infermiere ed i seminaristi furono persino chiamati a scavare le fosse nei cimiteri.

La Chiesa non si tirò indietro ma assistette, aspetto prioritario, i moribondi con i conforti della fede e moltissimi sono i necrologi di sacerdoti e religiosi, riportati nei quotidiani europei e americani dell’epoca, che trovarono la morte nel recarsi di casa in casa per non lasciar morire soli i fedeli. I luoghi di culto rimasero aperti e i parroci continuarono a celebrare l’Eucarestia quotidianamente, unico mezzo di fronte all’impotenza della scienza; in Italia, ove vennero introdotte disposizioni, che limitarono gli assembramenti nelle chiese, i preti rimasero soli ad accompagnare i defunti al camposanto e ad occuparsi della salvezza delle anime, ritenuta a torto meno importante rispetto a quella dei corpi.

La Chiesa non si tirò indietro durante la pandemia “spagnola”, ma assistette i moribondi con i conforti della fede. I luoghi di culto rimasero aperti e i parroci continuarono a celebrare l’Eucarestia quotidianamente (nella foto, due infermiere della Croce Rossa americana dimostrano le pratiche terapeutiche durante la pandemia del 1918).