11 minute read

Reinhard Steger: „Ein Koch muss Menschen begeistern können

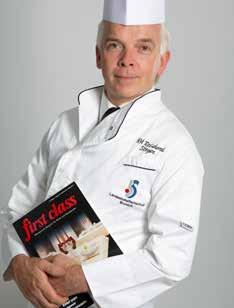

Der Kochhut ist sein Markenzeichen - und hilft ihm, Haltung zu bewahren: Reinhard Steger, Präsident des Südtiroler Köcheverbandes, ist Koch, Lehrer und Berater. Ein Gespräch über 30 unbeantwortete Bewerbungsschreiben, Leidenschaft für Lebensmittel und die Fähigkeit, sich an neue Herausforderungen anzupassen.

PZ: Herr Steger, Sie haben schon früh gelernt, dass gutes Essen die Menschen fasziniert und zusammenführt. An welchem Ort haben Sie die Liebe zum Kochen entdeckt? Reinhard Steger: Beim Spanglwirt in Sand in Taufers. Elisabeth Moser, die im Dorf alle nur die Spanglerin nannten, war meine Tante. In den Sommermonaten wollte ich schon in der Mittelschule mein eigenes Geld verdienen und habe ihr in der Küche geholfen. Meine Schwestern und ich stammten aus einer Arbeiterfamilie, da war jede Lire wertvoll. In der Küche hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Meine Tante war so eine begeisterte Köchin. Vom Hirn, zum Bries, zum Kuheuter, sie hat aus allem etwas gemacht und ist immer mit Genuss und Liebe am Herd gestanden. Selbst Knochen hat sie zu hervorragenden Suppen verkocht. Diese ganzheitliche Herangehensweise preisen viele Köche heute als etwas ganz Neues. Für meine Tante war das schon damals selbstverständlich. Sie war den ganzen Tag mehr oder weniger in der Küche. Draußen sind Persönlichkeiten wie Giulio Andreotti ein- und ausgegangen. Und wer arm war, durfte bei ihr immer kostenlos essen. Ihr Umgang mit Lebensmitteln und mit Menschen war beeindruckend und hat mich sehr geprägt. Ich habe dann bei ihr meine Lehre

Reinhard Steger, Jahrgang 1961, wächst in Mühlen in Taufers auf. Mit 14 Jahren entdeckt er die Welt der Küche und absolviert beim Spanglwirt in Sand in Taufers die Lehre zum Koch. Danach folgen Stationen in Bozen, St. Moritz, Bad Ragaz und München. Weil er versteht, dass „man mit Praxis alleine nicht weiterkommt”, unterbricht er seine Wanderjahre und besucht den Kaiserhof in Meran. Eine gute Ausbildung ist für ihn das Fundament - das gibt er auch seinen Schülern weiter. Seit 1991 unterrichtet er in der Landeshotelfachschule. Seit 1999 ist er zudem Präsident des Südtiroler Köcheverbands. Zusammen mit seiner Frau und Tochter ist er darüber hinaus als Berater tätig. Steger lebt mit seiner Familie in Mühlen in Taufers. //

gemacht. Obwohl mein Vater mich lieber auf die Handelsschule geschickt hätte.

Vom Spangler ging es dann ins Laurin nach Bozen. Ein radikaler Schritt? Ja, mit Sicherheit. Es waren ganz andere Gäste dort. Meran war europaweit als Kurstadt und für seine Hotellerie bekannt. Die Köche dort und in der Umgebung fanden überall Arbeit. Deshalb bin ich nach Bozen und wollte von dort den Sprung ins Ausland schaffen. Wer in Gegenden arbeitete, die nicht bekannt waren, hatte überhaupt keine Chance. Das habe ich am eigenen Leib erfahren: In vier Jahren habe ich mehrere Dutzend Bewerbungsschreiben verfasst und nie eine Antwort bekommen! Und dann flatterten plötzlich zwei Zusagen auf einmal ins Haus. Ich habe mich dann für die Schweiz entschieden und im heutigen Kempinski in St. Moritz angeheuert.

Welche Erinnerungen haben Sie an die Ankunft in diesem riesigen Hotel? Da kommt der ländlich geprägte Reinhard und steht mit seinem kleinen Koffer vor einem Kasten mit 600 Gästen und damit direkt vor der Realität der internationalen Hotellerie. In der Küche redeten alle Französisch, ich hatte null Sprachkenntnisse. Ich musste bei null anfangen, in einer Brigade von

30 Köchen aus neun Nationen. Da stand ich plötzlich wieder beim Erdäpfelschneiden. Bei 600 Gästen kommt da eine Menge zusammen.

Nie an der Entscheidung gezweifelt? Und wie! Die anderen hatte alle supergute internationale Zeugnisse. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich locker mithalten kann, wenn es um die innere Begeisterung geht. Ich habe mich da reingefuchst, weil ich unbedingt wollte. Und nach vier Wochen war ich dort, wo ich hinwollte, in der Abteilung „Saucier”.

Was muss ein Koch mitbringen? Er muss die Bereitschaft haben, neben Alphatieren zu bestehen und auch in schwierigen Momenten durchzubeißen. Er braucht Leidenschaft, Motivation, ein Faible für Lebensmittel, Stehvermögen und muss den Wettbewerb aufnehmen. Und er muss Menschen, sei es in seinem Team als auch seine Gäste, begeistern können.

Sie vermitteln das Gefühl, den Kochhut mit riesiger Begeisterung zu tragen. Ihr Markenzeichen? Ja, das könnte man so sagen. Der Kochhut ist das Statussymbol der Köche und steht somit auch für den Köcheverband. Heute ist der Kochhut ja nicht mehr unbedingt in Mode. Für mich erfüllt er aber noch einen anderen Zweck: Ich kaufe meinen immer eine Nummer zu groß. Deshalb sitzt er locker und das zwingt mich, gerade zu stehen. Das ist in unserem Beruf enorm wichtig, Tage mit vielen Stunden auf den Beinen gehören dazu. Wer gerade steht, belastet seinen Körper weniger.

Wie ist es um die Südtiroler Küche bestellt? Der Kochberuf hat sich in den vergangenen fünf Jahren grundlegend verändert. Vegetarisch, vegan, Low-Carb: Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, wollen keine Mega-Kalorien verdrücken. Sie wollen schöne Momente erleben, fit und schlank bleiben. Auf die Plätze, fertig, Teller los: Steger (l.) beim Erdepfl-Event.

Dann das Wissen um Allergene und Unverträglichkeiten. Die Küche ist ein Modegeschäft genau wie die Gastronomie - das alles hat eine komplett veränderte Nachfrage mit sich gebracht. Wir sind in eine Phase des Individualismus eingetreten, und darauf muss sich die Küche ausrichten.

Wie schlägt sich der Individualismus in der Optik der Restaurants nieder? Es entstehen völlig andere Räume. Ein Teil des Restaurants vermittelt Wohnzimmeratmosphäre, dann gibt es den erhöhten Bereich, wo Menschen es genießen, von oben herab auf die Teller der anderen zu blicken. Und dann ändert sich auch die Tischsituation: Gäste sitzen sehr eng an Tafeln, oft auch mit anderen Gästen, die sie nicht kennen. Der Übergang vom Eingang hin zu den verschiedenen Bereichen ist fließend. >>

Rohstoff: Seine Liebe zum Graukäse hat Steger in einem eigenen Kochbuch verewigt.

MENSCHEN IM PORTRAIT Sie unterrichten an der Hotelfachschule in Bruneck. Viele Schüler schlagen nach dem Abschluss einen Weg fern der Gastronomie ein. Ein Problem? Ich sehe das nicht so eng. Ich traue mich zu sagen, dass jemand, der unsere Schule besucht, ein Fürsprecher des Tourismus und der Hotellerie ist und bleibt. Es sind gut ausgebildete Menschen, die Entwicklungen im Ansatz erkennen und dann dementsprechend handeln. Es gibt keinen Wirtschaftszweig, der so starke Entwicklungen zeigt wie der Tourismus.

Trotzdem oder gerade deshalb kommen viele Mitarbeiter aus anderen Ländern. Hier müssen wir natürlich aufpassen. Nur auf internationale Mitarbeiter zu setzen würde uns langfristig in eine Sackgasse führen. Deshalb ist es ja so wichtig, gute Ausbildungszentren zu haben. Wobei ich trotzdem dafür plädiere, dass die jungen Leute nach der Ausbildung eine andere Realität sehen. Dann kommen sie irgendwann auch mit dem Wissen und der Weltoffenheit zurück. Davon profitieren wir wesentlich mehr.

Overtourism ist ein Südtiroler Reizwort geworden. Wie kann eine gesunde Entwicklung klappen? Wir sind ein kleines Gebiet, das seit jeher Spannungsfeldern ausgesetzt ist, sei es alleine durch die verschiedenen Sprachen und Kulturen. Es ist entscheidend, dass die einheimische Bevölkerung die Gäste versteht. Deshalb bin ich kein Fan, auf riesige Märkte wie Indien oder China zu setzen. Ich kämpfe dafür, das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Tourismus, Gesellschaft und Küche aufrechtzuerhalten. Über die Küche schaffen wir eine Identifizierung mit den Produkten, den Lebensmitteln, den Tieren. Das Villnösser Brillenschaf ist ein Beispiel für lokale Kreisläufe, die wir transportieren können. Entscheidend ist doch, dass die Südtiroler als breite Gesellschaft gerne Südtiroler Produkte essen und der normale Südtiroler am Tourismus mitverdient. Gar nicht schwarz-weiß: Ein Gericht aus Stegers Kochbuch „Südtiroler Graukäse genießen“.

Beobachten Sie, wo Ihre Schülerinnen und Schüler landen? Unbedingt. Da muss ich oft staunen. Der eine kocht im Ritz in Paris, die andere in einem Top-Hotel in Berlin, Singapur oder Hongkong und ganz viele in Südtirol. Gut ausgebildete Köche haben überall Chancen. Wichtig ist, sich ständig weiterzubilden. Erst mit der Kompetenz zur Veränderung findet man den Reiz, neue Aufgaben zu übernehmen, sich heranzuwagen. Wenn sich Menschen nicht mehr verändern, kommt irgendwann der Frust: Ja, hätte ich doch!

Welchen Koch finden Sie besonders spannend? Martin Dalsass. Der gebürtige Deutschnofner hat viele Höhen und Tiefen erlebt und sich immer eine positive Haltung bewahrt. Alle jungen Auszubildenden, die wir zu ihm ins Restaurant Talvo schicken, kommen begeistert aus dem Oberengadin zurück. Er hat nicht nur eine neue Art gefunden, die mediterran-alpine Küche zu interpretieren, sondern verkörpert auch eine moderne Führungskultur.

Als Präsident des Landesköcheverbandes kommen Sie viel herum. Wer kocht zu Hause? Meine Frau. Aber wenn die ganze Familie zusammenkommt, dann koche ich selber. Mit Hut, Charme und Lesestoff: Reinhard Steger, Koch aus Leidenschaft.

Zu einem Essen gehören für mich Salate und Gemüse.

Haben Sie ein Lieblingsgericht? Nein, dafür mag ich die Vielfalt zu gerne. Aber der Inbegriff von gutem Essen sind für mich die Pressknödel meiner Mama. Es fasziniert mich bis heute, wie man aus etwas so Einfachem etwas so Gutes machen kann. // Interview Verena Duregger

§RA Nausicaa Mall Schramm Tschurtschenthaler Mall Ellecosta Anwaltskanzlei DIE NEUE HANDELSORDNUNG (TEIL 2)

In Teil 1 zum L.G. Nr. 12/2019 (Handelsordnung) wurden die Bestimmungen zu den Einzelhandelsbetrieben erläutert, in diesem Teil sollen jene zu den Einkaufszentren erklärt werden.

Das Einkaufszentrum wird nunmehr als Ganzes betrachtet, innerhalb dessen die einzelnen Handelsbetriebe eröffnet werden können.

Es gilt – analog zu den Großverteilungsbetrieben – dass, wer beabsichtigt, ein Einkaufszentrum zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche zu erweitern, vorab die Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde einholen und zudem prüfen muss, ob die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. Die Erteilung der Genehmigung berechtigt zur Realisierung des Einkaufszentrums und bestimmt die Verkaufsfläche.

Der Antrag auf Genehmigung kann von einem einzigen Projektträger oder von einzelnen Handelstreibenden eingebracht werden.

Für die Eröffnung der einzelnen Handelsbetriebe innerhalb des Einkaufszentrums genügt dann eine ZMT (zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginnes) an die zuständige Gemeinde. Zum Zweck der quantitativen oder qualitativen Änderung des Warenbereichs in einem Einkaufszentrum reicht eine ZMT, wenn die Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt, es muss jedoch eine Genehmigung eingeholt werden, wenn dies nicht zutrifft. Eine ZMT reicht auch aus, wenn lediglich die Aufteilung der Verkaufsfläche unter den Betrieben innerhalb des Einkaufszentrums geändert wird. Die Einkaufszentren müssen – bei sonstigem Verfall der HandelsGenehmigung – ihre Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der Verkaufsfläche innerhalb einer Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung aufnehmen. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die Gemeinde einen Aufschub gewähren. Zudem ist vorgesehen, dass für jeden Eingriff in Bezug auf Großverteilungsbetriebe, die außerhalb von Wohngebieten, auch in Form von Einkaufszentren, angesiedelt werden, ein Zusatzbetrag in Höhe von maximal 20 Prozent der Kosten für die primäre Erschließung entrichtet werden muss. Die (für alle Einkaufszentren vorgesehene) Vorschrift der vorab einzuholenden Handels-Genehmigungen wiederspricht den Liberalisierungsbestrebungen auf EU- und Staatsebene.

Die erwähnte Zusatzbetrag für die Erschließung belastet zusätzlich die Realisierung von Einkaufszentren in Gewerbegebieten, welche bereits gemäß Landesraumordnungsgesetz einer Reihe von restriktiven Bestimmungen unterliegt. So ist dort der Einzelhandel nur mit sperrigen Waren oder – für andere Waren – nur nach vorheriger Ausweisung einer entsprechenden Zone zulässig.

RA Nausicaa Mall - STME //

Dr. Marion Neumair Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Baumgartner.Partner GmbH, Bruneck

Fallbeispiel: Herr H. aus Bozen, italienischer Staatsbürger, hat von 2015 bis 2017 in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Das Gehalt wurde auf sein Schweizer Bankkonto gutgeschrieben. Anfang 2018 heiratete er und zog, um seiner Heimat Südtirol näher zu sein, im April 2018 mit seiner Familie nach Innsbruck. Er kündigte sein Bankkonto in der Schweiz auf, meldete seinen Wohnsitz in Innsbruck an und transferierte sein gesamtes Bankguthaben (Euro 200.000) vom Schweizer auf das österreichische Bankkonto. Herr H. besitzt zudem in Bozen eine Wohnung. Aus Heimatverbundenheit hat sich Herr H. nie in seiner Heimatgemeinde Bozen in das Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürger (A.I.R.E.) eingetragen und seit 2015 auch keine Steuererklärung in Italien eingereicht. Im Jahr 2020 erhält Herr H. einen Bescheid von der ital. Einnahmenagentur: Letzterer liegen die Informationen zur Überweisung der Euro 200.000 von der Schweiz nach Österreich vor. Es wird beanstandet, dass es sich bei den Euro 200.000 um Einkünfte aus 2018 handle (da aus einem ehemaligen Steuerparadies Schweiz stammend), welche in Italien im Jahr 2018 hätten besteuert werden müssen, da Herr H. in Italien als steuerlich ansässig gelte. Herr H. hat die Euro 200.000 bereits im Ausland versteuert. Was nun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf einen Bescheid von der Einnahmenagentur zu reagieren, wenn dieser als nicht gerechtfertigt erachtet wird. Beispielsweise kann ein Antrag auf Annullierung, ein Antrag auf eine außergerichtliche Einigung gestellt oder auch vor Gericht Rekurs eingereicht werden. Vorab muss die Gesetzeslage genau geprüft werden, auf welcher die Beanstandung gründet. Im vorliegenden Fall geht es v.a. um die Bestimmungen zum steuerlichen Wohnsitz. Nach ital. Steuerrecht ist eine natürliche Person in Italien steuerlich wohnhaft, wenn sie für min. 183 Tage (184 Tage bei einem Schaltjahr) in der Gemeinde im Verzeichnis der ansässigen Bevölkerung eingetragen ist. Herr H. war immer im Verzeichnis der Ansässigen in der Gemeinde Bozen eingetragen und somit nach ital. Recht mit seinen Einkünften aus aller Welt in Italien steuerpflichtig. Allerdings hatte Herr H. seit 2018 seinen Hauptwohnsitz in Innsbruck gemeldet, dort mit seiner Familie gelebt und gearbeitet und gilt auch nach österr. Bestimmungen als dort steuerlich ansässig. Liegt, wie im Fallbeispiel ein Fall von Doppelbesteuerung vor, versuchen sog. Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen den Staaten den Konflikt zu lösen. Nach diesen Bestimmungen ist u.a. wesentlich, wo der Steuerpflichtige über eine ständige Wohnstätte verfügt und wo sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen (z.B. Familie, Arbeit) befindet. Dies muss aber von Fall zu Fall auch gemeinsam mit der ital. Einnahmenagentur geprüft werden. Vor allem bei einer Doppelbesteuerungsthematik ist Vorsicht geboten. Im schlimmsten Fall wird die Beanstandung als geschuldet angesehen und muss bezahlt werden. Bei Herrn H. konnte durch eine außergerichtliche Einigung mit der ital. Einnahmenagentur die Beanstandung auf ein Minimum reduziert werden. Herr H. hat sich auch gleich in das A.I.R.E. eingetragen, um zukünftige Beanstandungen zu vermeiden. //