VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

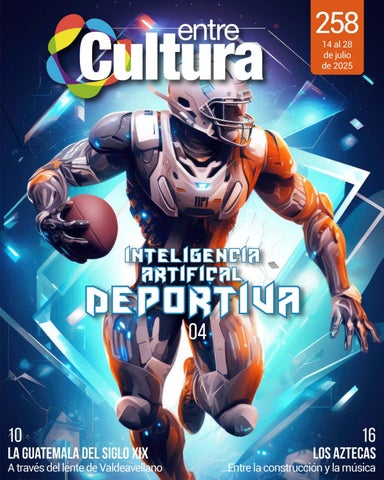

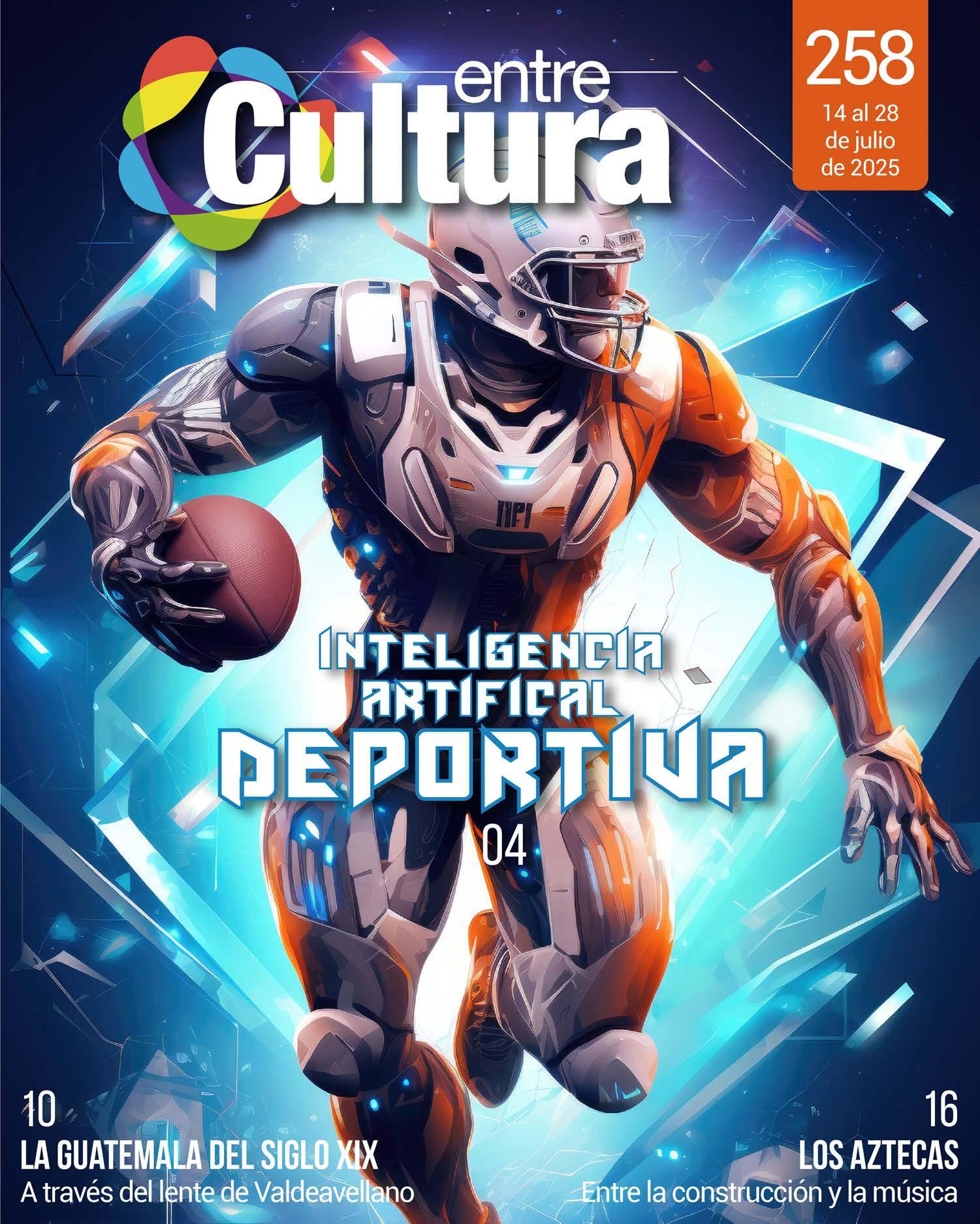

Hace unos años, pensar en computadoras que ayudaran a descubrir nuevos talentos deportivos o a predecir jugadas dentro del campo parecía ciencia ficción. Hoy, no solo es posible, sino que ya está ocurriendo.

La inteligencia artificial se ha colado en el mundo del deporte con la misma naturalidad con la que lo hizo antes en otros campos como la música, el arte o la medicina. Ya no solo sirve para llevar estadísticas del rendimiento de un atleta. Ahora también ayuda a encontrar futuras promesas, analizar fortalezas, detectar debilidades y tomar decisiones que antes quedaban en manos únicamente de entrenadores y ojeadores con buena visión.

El talento sigue siendo humano, sí. Pero las herramientas para descubrirlo, desarrollarlo y potenciarlo han cambiado.

Los datos que se obtienen de sensores en camisetas, cámaras de alta velocidad o dispositivos portátiles, son analizados por sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar miles de variables al mismo tiempo. Y lo hacen sin cansarse, sin distraerse y sin dejar escapar ningún detalle.

Lo mismo sucede con el scouting. Antes, encontrar a un futuro ídolo deportivo o a una corredora con el potencial de una campeona olímpica era casi un golpe de suerte. Hoy, los algoritmos ayudan a buscar en lugares que antes ni siquiera se consideraban. Ahora con la IA se revisan cientos de horas de video, estadísticas de rendimiento y hasta el comportamiento emocional de los jugadores durante un partido.

Esto no significa que el ojo humano ya no tenga valor. Todo lo contrario. Significa que ahora está acompañado. Que las decisiones deportivas se toman con más información, y que el talento no se queda escondido por falta de recursos o visibilidad.

En esta edición especial de EntreCultura, nos adentramos en este fascinante cruce entre tecnología y deporte, así que prepárate a leer como la IA está utilizándose para encontrar y preparar a los nuevos campeones.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman

gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com Freddy Aguilar Multimedia

EntreCultura un medio digital gratuito, editado y distribuido quincenalmente

EntreCultura pertenece a Consorcio CRN • El contenido es propiedad exclusiva de EntreCultura y sus colaboradores, puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

17 y 18 de julio

8:00 pm a 10:00 pm

Festival Internacional de Comedia Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1

Valor: Desde Q 100.00

Entradas a la venta en www.fanaticks.live

19 de julio

8:00 am a 11:00 pm

Feria del Chicharrón de Mixco

Centro Histórico, Zona 1 de Mixco, Guatemala

Entrada gratuita

24 de julio

8:00 pm a 10:00 pm

Noche de Cumbias

Gran Teatro Delirio, Kilómetro 7.5 final Boulevard Los Próceres, Zona 10

Valor: Desde Q.175.00

Entradas a la venta a través del teléfono 4102-7328

26 de julio

8:00 pm a 11:00 pm

Concierto de Francisco Céspedes

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 24 Calle 3-81 Zona 1

Valor: Desde Q.450.00

Entradas a la venta en www.primerafila.shop

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: FB La Resortera GT

Foto: Feria del Chicharrón Mixco

Foto: FB Gran Teatro Delirio

Foto: FB Primera Fila

deportiva

Redacción: Isaac Pérez Arocas - EFE

Foto: Colaboradores EFE

Uno de los aspectos más significativos de las innovaciones que proporciona la IA en el deporte, es la capacidad de analizar datos en tiempo real durante las competiciones, lo que permite, por ejemplo, que un maratonista ajuste su estrategia de carrera sobre la marcha. / EFE-EPA-CJ GUNTHER

La Inteligencia Artificial (IA), herramienta clave en la evolución del deporte moderno, está transformando la gestión de equipos y jugadores a múltiples niveles. Tecnologías como el aprendizaje automático y el ‘deep learning’ procesan grandes volúmenes de datos, abriendo nuevas vías para la optimización y la estrategia deportiva.

La implementación creciente de estas aplicaciones favorece el análisis táctico del juego de los equipos, la optimización del rendimiento del jugador y la toma de decisiones relativas a fichajes.

Tecnologías de IA aplicadas al deporte

El uso creciente de la IA para mejorar diversos aspectos del deporte de élite es una realidad consolidada. Los profesionales y los equipos ya no solo disponen de la experiencia y conocimiento de entrenadores, sino que también cuentan con la asistencia de avanzadas plataformas.

Según Esteban Granero, exfutbolista, fundador y CEO de Olocip “la IA aporta objetividad eliminando sesgos, eficiencia procesando volúmenes de datos inmanejables para un humano y una capacidad predictiva que anticipa escenarios futuros”.

El aprendizaje automático

Entre las tecnologías fundamentales más empleadas por la industria deportiva se encuentran el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Estas tecnologías a menudo se nutren de grandes volúmenes de datos, cuya recogida se ve facilitada por dispositivos como los “wearables” y por avanzados sistemas de análisis de vídeo.

El aprendizaje automático (‘machine learning’) es una rama de la IA que desarrolla sistemas informáticos capaces de aprender de los datos para identificar patrones complejos y, fundamentalmente, realizar predicciones.

Este modelo, que no requiere programación explícita para cada escenario, se aplica comúnmente en el análisis del rendimiento de jugadores a partir de sus estadísticas pasadas y en el análisis de datos para una mejor comprensión de los factores que contribuyen a la fatiga y al potencial riesgo físico.

El aprendizaje profundo

Uno de los subcampos del aprendizaje automático que está impulsando con más fuerza la revolución de la IA en el deporte es el aprendizaje profundo (‘deep learning’).

Este se basa en el uso de redes neuronales artificiales, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, y ha demostrado un gran potencial para procesar información no estructurada como texto o imágenes.

En baloncesto, la NBA utiliza sistemas para analizar y mejorar aspectos como la técnica de lanzamiento y la toma de decisiones. / EFE

Esta tecnología se utiliza ampliamente en el deporte para procesar vídeos con el objetivo de extraer información de eventos deportivos de manera automática.

Por ejemplo, en baloncesto, la NBA utiliza sistemas como Second Spectrum para analizar y mejorar aspectos como la técnica de lanzamiento y la toma de decisiones.

Un componente clave en la recogida de datos son los dispositivos ‘wearables’. Se trata de aparatos electrónicos inteligentes diseñados para llevar puestos en el cuerpo (como pulseras o relojes) que integran sensores para monitorizar parámetros relacionados con la actividad física.

Estos accesorios registran valiosos datos biométricos como las pulsaciones, el ritmo respiratorio, las calorías quemadas y la frecuencia cardíaca. Estos datos, una vez recogidos, pueden ser explotados por sistemas de IA, facilitando la toma de decisiones y la monitorización del estado físico y la fatiga de los atletas.

Ámbito táctico y estratégico

El análisis predictivo, nutrido por la recopilación exhaustiva de datos, permite obtener información detallada sobre el juego y facilita a los cuerpos técnicos el desarrollo avanzado de modelos estratégicos.

“Es un cambio de paradigma. La IA permite desvelar patrones complejos y relaciones causales que el ojo humano no puede percibir en el juego”, explica el CEO de Olocip.

Uno de los aspectos más significativos de estas innovaciones es la capacidad de analizar datos en tiempo real durante las competiciones, lo que permite, por ejemplo, que un maratonista ajuste su estrategia de carrera sobre la marcha o que un entrenador sugiera ajustes tácticos inmediatos.

Asimismo, en el fútbol, herramientas de IA para el análisis táctico pueden analizar incluso jugadas a balón parado, como saques de banda y de esquina, para sugerir las configuraciones alternativas más óptimas.

Plataformas como Stats Perform y Wyscout son conocidas por ser dos de los proveedores de datos más importantes en la industria del fútbol.

Rendimiento de los deportistas

La integración de la IA está revolucionando el rendimiento y la eficiencia de los deportistas mediante herramientas avanzadas que sirven para personalizar los planes de entrenamiento y prevenir lesiones, por ejemplo, al identificar los desequilibrios musculares que las suelen preceder.

A través de los datos recogidos por sensores y `wearables´ es posible conocer con precisión aspectos del rendimiento de los atletas como la velocidad punta y las aceleraciones, las distancias recorridas, la resistencia o la efectividad en pases y tiros.

De igual forma, el procesamiento de grandes volúmenes de datos biométricos (ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, calidad del sueño) es fundamental para ajustar las cargas de entrenamiento, las repeticiones, la intensidad y los periodos de descanso.

Estos datos pueden alimentar sistemas de IA para monitorizar de forma continua el estado físico y la fatiga de los deportistas.

El rendimiento deportivo se analiza en tiempo real mediante cámaras inteligentes, como las de Second Spectrum, y aplicaciones especializadas como Kitman Labs.

La IA permite desvelar patrones complejos y relaciones causales que el ojo humano no puede percibir en el juego. / Olocip.

Clubes europeos de fútbol de primer nivel, como el FC Barcelona y el Manchester City, fueron pioneros en la utilización del análisis predictivo para planificar sus entrenamientos.

Detección de talento para fichajes

La IA se ha convertido también en una herramienta clave en la planificación de fichajes, permitiendo una detección más precisa de talento a través del análisis de millones de datos de futbolistas de todo el mundo.

“La IA es una herramienta potentísima que no sustituye, sino que multiplica la capacidad del ojeador, que aporta el contexto, la valoración de intangibles y apoya en la decisión final”, opina Granero.

Los datos recogidos por sistemas de seguimiento y análisis de vídeo, que capturan la posición de los jugadores y las acciones que realizan sobre el terreno de juego, son cruciales en este proceso, contribuyendo a la evolución del `scouting´ deportivo. Este enorme conjunto de datos se procesa automáticamente para generar estadísticas avanzadas que describen el rendimiento pasado.

El uso creciente de la IA para mejorar diversos aspectos del deporte de élite es una realidad consolidada. Los profesionales y los equipos, ya no solo disponen de la experiencia y conocimiento de entrenadores, sino que también, cuentan con la asistencia de avanzadas plataformas. / EFE

La Inteligencia Artificial (IA), herramienta clave en la evolución del deporte moderno, está transformando la gestión de equipos y jugadores a múltiples niveles. / EFE-EPAFRIEDEMANN VOGEL

Entre las ventajas más destacadas del `scouting´ que utilizan estas plataformas basadas en IA se encuentran un considerable ahorro de tiempo y recursos, y una importante reducción del sesgo subjetivo inherente a los métodos de ojeo más tradicionales.

El caso del Liverpool FC, que fue pionero en el uso de estos modelos predictivos para identificar y fichar a jugadores prometedores como Mohamed Salah o Sadio Mané antes de que fueran estrellas consagradas, ilustra el enorme potencial de este enfoque.

La Guatemala

del

siglo

XIX de Valdeavellano

Redacción: EntreCultura

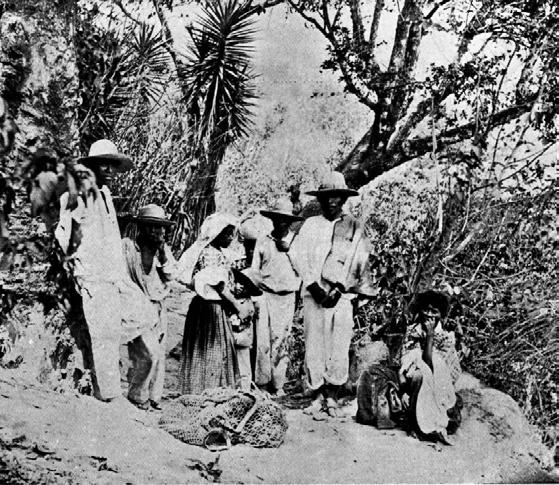

Fotos: Alberto G. Valdeavellano

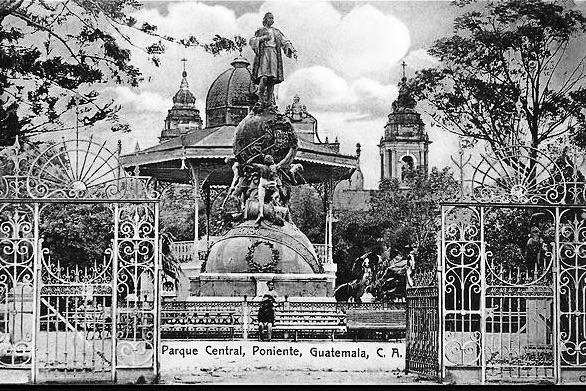

Alberto Valdeavellano, realizaba recorridos urbanos, para captar escenas únicas de la ciudad. Aquí vemos la Plaza de la Constitución con la estatua de Colón.

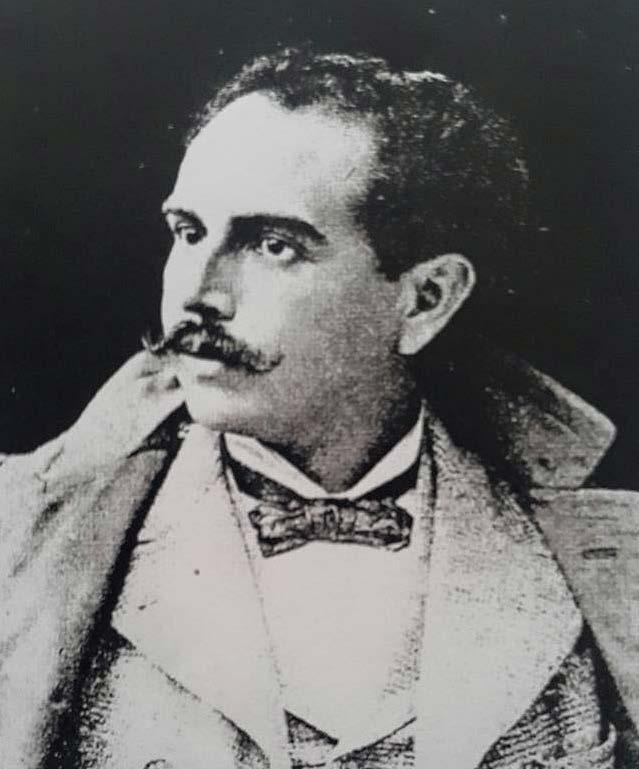

Alberto G. Valdeavellano, sentó las bases de la fotografía histórica en Guatemala, esa que nos cuenta el acontecer del momento a través de los personajes, eventos culturales, arquitectura y paisajes.

Alberto G. Valdeavellano nació el 5 de agosto de 1861 en la Ciudad de Guatemala, en el seno de una familia que combinaba raíces españolas y guatemaltecas. Fue hijo de Narciso García Valdeavellano y Catalina Cordero, y creció como el cuarto de siete hermanos.

La Guatemala en la que se formó se encontraba bajo el influjo de las reformas liberales que, desde la segunda mitad del siglo XIX, promovían una educación laica, la modernización económica y la apertura hacia nuevas expresiones culturales. Valdeavellano cursó estudios en el Instituto Nacional Central para Varones, donde desarrolló sus habilidades en dibujo, una manifestación artística que cultivaría a lo largo de su vida y que marcó el inicio de su interés por la imagen.

Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX

Durante la vida de Valdeavellano, Guatemala experimentaba profundas transformaciones. Tras la caída del régimen conservador, el país impulsó una serie de reformas que buscaban modernizar la economía, la educación y la infraestructura.

El auge del cultivo y exportación del café favoreció el crecimiento económico, mientras la construcción del ferrocarril y la expansión urbana remodelaron el paisaje de la capital y otras regiones.

las desigualdades estructurales, que quedan en parte reflejadas en las fotografías de la época.

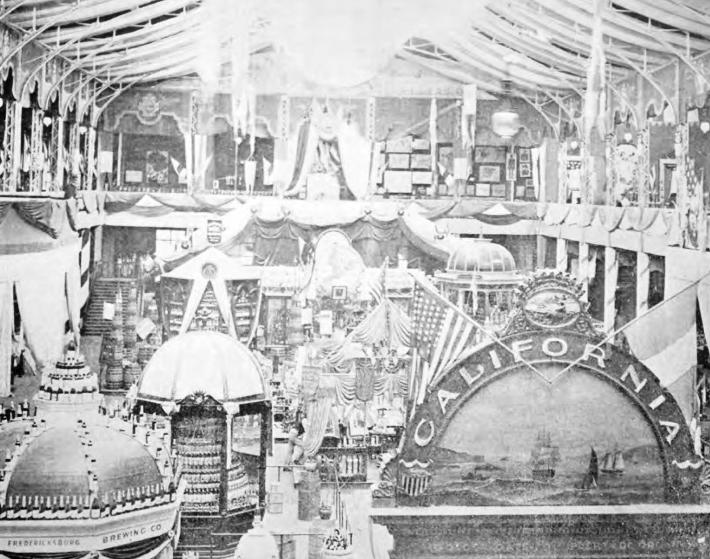

En este marco, eventos como la Exposición Centroamericana de 1897 se convirtieron en símbolos de progreso y orgullo nacional. Sin embargo, estas reformas también implicaron tensiones sociales y culturales, especialmente respecto a los pueblos indígenas y a

La

escena fotográfica en Guatemala

y contemporáneos de Valdeavellano

En este escenario emergió la fotografía como una disciplina técnica y artística en crecimiento.

Además de Valdeavellano, otros fotógrafos como Emilio Herbruger, Juan J. de Jesús Yas y Luis de la Riva Ruiz destacaron por su trabajo, contribuyendo a consolidar la imagen visual del país.

Herbruger, por ejemplo, era conocido por su estudio “Fotografía Imperial”, y fue maestro y mentor de Valdeavellano. Aunque cada uno tenía estilos particulares, todos compartían el objetivo de registrar la realidad guatemalteca en un momento crucial para su historia.

Pabellón de la Exposición Centroamericana, 1897. En la imagen, Valdeavellano nos muestra su implicación en el evento histórico a través de su fotografía documental.

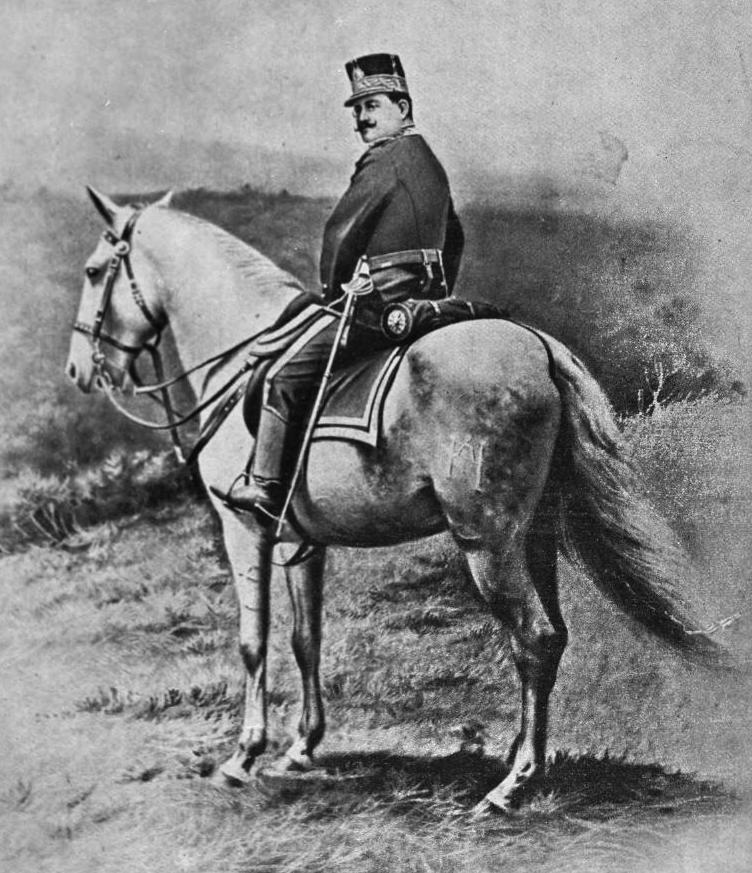

Primera fotografía instantánea elaborada en Guatemala. Obra de Valdeavellano el 28 de junio de 1896. Muestra al entonces presidente de Guatemala, general José María Reyna Barrios mientras observa ejercicios militares en el Campo de Marte.

Trayectoria profesional y legado fotográfico

Valdeavellano fue alumno de Herbruger y colaboró estrechamente con fotógrafos de renombre antes de establecer su propio estudio, “El Siglo XX”, a finales del siglo XIX. Su residencia, un edificio de estilo morisco, no solo funcionaba como taller sino como punto de reunión para la élite política y cultural.

Su obra abarca retratos políticos, fotografías urbanas y paisajes naturales que documentan la transformación del país hacia la modernidad. Entre sus logros destaca la primera fotografía instantánea en Guatemala, tomada en 1896, donde se retrata al presidente José María Reina Barrios durante ejercicios militares, lo que representa un avance técnico y documental sin precedentes.

Técnicas

fotográficas y estilo artístico

Valdeavellano mostró un dominio excepcional de la luz natural, el encuadre y la composición, cualidades que dotan a sus imágenes de un equilibrio entre el valor estético y documental. Sus fotografías reflejan tanto la solemnidad de los retratos oficiales como la cotidianeidad de la vida urbana y rural, e incluyen paisajes emblemáticos como el Volcán de Fuego y la Antigua Guatemala. Esta capacidad para conjugar la técnica con una sensibilidad artística permitió que sus obras trascendieran la mera documentación, convirtiéndose en piezas clave para la memoria cultural del país.

Valdeavellano y la documentación de la Guatemala del siglo XIX

Las fotografías tomadas durante la Exposición Centroamericana de 1897 son particularmente valiosas,

Escena

Fotografía tomada en el sitio arqueológico de Quiriguá en el año 1897.

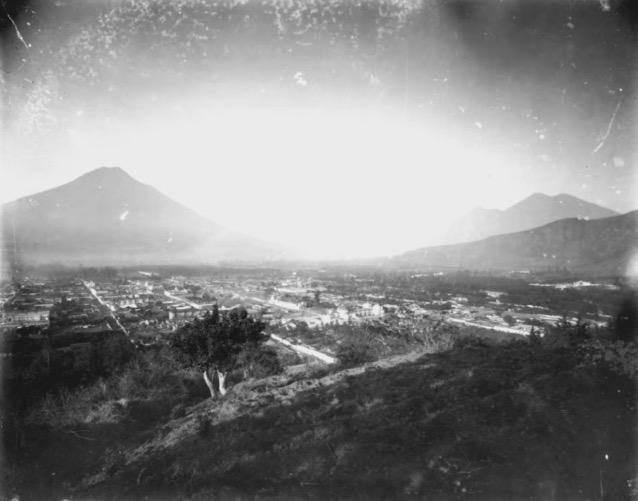

Antigua Guatemala capturada con el lente de Valdeavellano, con los volcanes de Fuego, Agua y Acatenango, al fondo. Fotografía tomada alrededor de 1910.

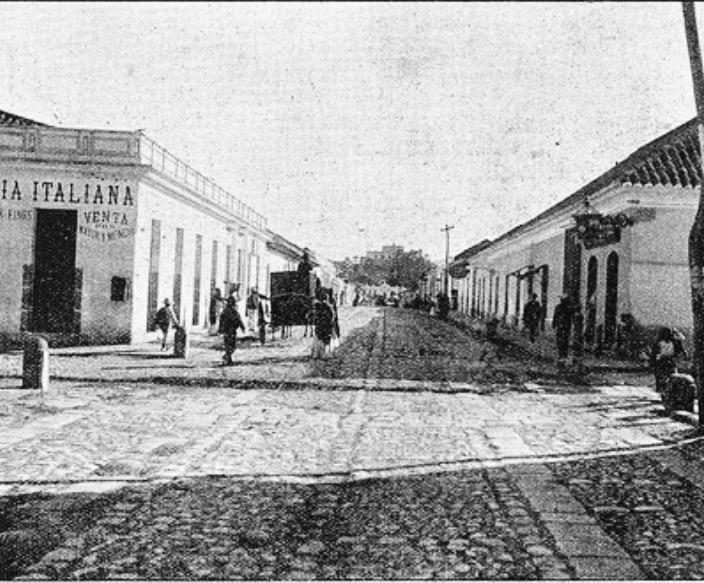

cotidiana y antigua, con arquitectura y transeúntes. Ideal para ilustrar su enfoque sobre la vida urbana en una calle de la ciudad de Guatemala; Fotografía tomada en el año de 1900.

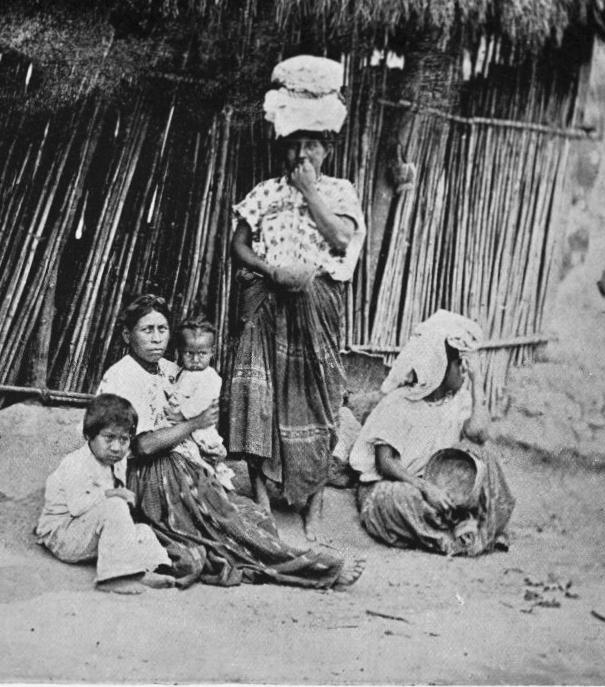

La fotografía de familias y personajes de la vida diaria, permitió a Valdeavellano, dejar un rico legado fotográfico sobre el quehacer en la vida diaria en las zonas rurales de Guatemala.

ya que capturan una Guatemala que busca definirse y mostrarse al mundo.

Estas imágenes permiten observar no solo los avances técnicos y arquitectónicos, sino también las tensiones sociales, las figuras políticas y la diversidad cultural de la nación. Su archivo visual constituye una fuente esencial para entender las dinámicas políticas, económicas y sociales de esa época, así como las estrategias de representación que ayudaron a construir la identidad guatemalteca.

Legado y relevancia actual de Alberto G. Valdeavellano

Valdeavellano falleció en 1928, pero su legado permanece vivo en archivos públicos y privados, siendo objeto de estudio, exhibición y conservación. Su obra permite comprender las transformaciones que moldearon a Guatemala desde una perspectiva visual y artística.

En la era digital, su trabajo resurge como puente entre el pasado y el presente, invitando a redescubrir la historia del país a través de una mirada atenta, sensible y rigurosa. Su influencia sigue vigente en la fotografía contemporánea guatemalteca, marcando un estándar para la documentación visual de la realidad.

FUENTES:

Wikipedia. Alberto G. Valdeavellano.

Fundación Larivière. Biografía de Alberto G. Valdeavellano.

Escuela de Fotografía Efe. Entrega de fotos originales de Valdeavellano.

Escena rural indígena en Chinautla: este tipo de registro también estuvo presente en la fototeca de Valdeavellano.

AZTECAS

Entre la construcción y la música

Redacción: Elena del Castillo- EFE

Fotos: Paco Torrente

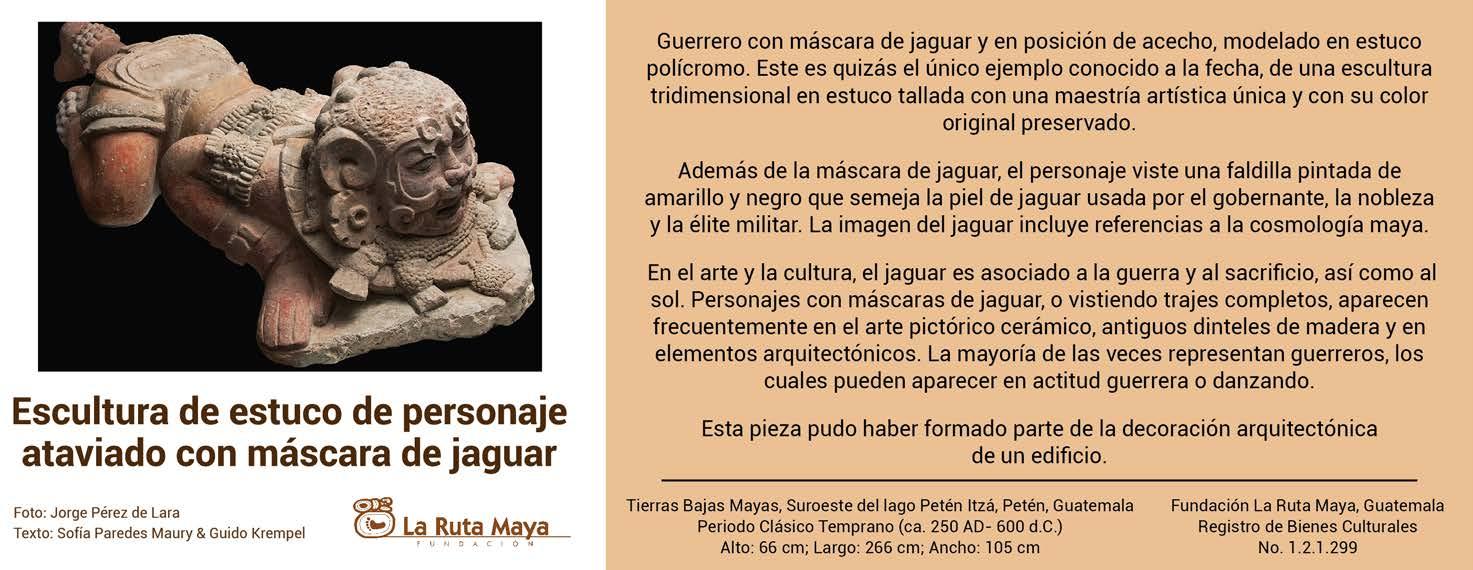

Escultura en piedra de Chalchiuhtlicue, diosa del agua azteca, representada con la postura y vestimenta femeninas tradicionales. México, finales del siglo XIII-principios del XIV. Se conserva en la exposición permanente del Museo de América en Madrid.

La diosa del agua, Chalchiuhtlicue, reposa su pétreo cuerpo a la espera de la lluvia, un milagro cuya necesidad continúa vigente. Su delicada realización la convierte en digna representante del arte de los aztecas, un pueblo que fue gran constructor y músico.

Legado en piedra

La piedra no tenía secretos para los aztecas. El arte de esculpir lo habían heredado de la civilización anterior, los olmecas (1300-600 a.C.), padres de todas las culturas mesoamericanas.

Mucho antes de que los artistas renacentistas europeos recibieran el mecenazgo de la Iglesia para la realización de sus obras, creadas casi siempre por encargo, los ‘ejecutores’ anónimos del arte azteca, y del arte prehispánico por lo general, estaban dedicados a llevar a cabo las peticiones de los sacerdotes, para todo tipo de ritos y necesidades religiosas.

Lo anterior lo realizaban con el fin de lograr el favor de los dioses, es decir, por el mismo motivo de fondo que las iglesias europeas encargaban increíbles catedrales, esculturas y pinturas.

Pero las manifestaciones artísticas aztecas también tenían un fuerte componente social, ligadas al servicio del estado, con el fin de reforzar la identidad del pueblo mexica.

Aunque, al igual que en Europa, en la organización de la sociedad el aspecto religioso ocupaba uno de los primeros planos, con todos los mitos y tradiciones que guiaban el comportamiento de hombres y mujeres.

Escultura monumental y simbólica

La escultura aparece generalmente asociada a los grandes edificios, monumental pero realista con toques surrealistas. La mayoría de las piezas representan a dioses, mitos, leyendas y gobernantes.

Destacan la imponente Coatlicue (diosa de la tierra); la cabeza de Coyolxauhqui (diosa de la Luna e hija de Coatlicue); la Piedra del Sol o Calendario azteca, enorme bloque circular trabajado en relieve y dedicado a la divinidad solar Tonatiuh, que algunos investigadores atribuyen al monstruo de la tierra Tlaltecuhtli, y la Piedra de Tizoc, gran disco que narra en un friso las conquistas del que fuera famoso Tlatoani, emperador de los aztecas entre 1481 y 1486.

También es muy conocida la imagen de la diosa de las flores Xochipilli, sentada sobre un gran taburete con todo el cuerpo cubierto por flores tatuadas.

La escultura de tamaño pequeño en piedra tuvo también una gran importancia. Solía pertenecer más al ámbito de lo cotidiano, reproduciéndose generalmente en objetos comunes. Algunas piezas conservan restos de pintura e incrustaciones realizadas con diferentes tipos de piedras.

Chalchiuhtlicue y el culto al agua

El Museo América de Madrid (España) cuenta con bellas figuras de cerámica y de piedra, sellos o pintaderas e instrumentos musicales de arcilla aztecas. Destacan un adorno labial de cristal de

roca y una cabeza de felino tallada en cristal de roca verde.

Pero la estrella azteca que reposa en el museo es una enigmática y preciosista escultura de piedra de la diosa del agua Chalchihutlicue, tallada con una delicadeza que no se da profusamente en la mayoría de las representaciones aztecas.

Esta diosa aparece sentada sobre los talones y las manos sobre las rodillas, una clásica postura de las mujeres aztecas. Se encuentra ataviada con un rico tocado y con la tradicional vestimenta femenina indígena.

El paraíso del dios de la lluvia

Respecto al culto al agua, el mural de Tlalocan representa el paraíso del dios de la lluvia, al cual solo llegaban los que habían muerto ahogados o a consecuencia del agua. La veneración al agua hace suponer que esta era escasa para las cosechas, y se respetaba el poder de los lagos y manantiales.

La selva resguardó y ocultó muchas de las obras de arte no destruidas por los conquistadores, ni perdidas, gracias a las cuales se debe el conocimiento que ha quedado sobre una cultura que conocía la divina proporción y que permanecerá grabada en las páginas de la historia del arte como una de las mejores en la construcción de edificios.

Tapadera de incensario. Cerámica pintada. Periodo clásico medio (400-700 d.C.). México central. Se conserva en el Museo de América de Madrid.

Dios de la regeneración de la vida. Cerámica. México, en una vitrina del Museo de América de Madrid.

Templos, astronomía y arquitectura sagrada

Uno de los índices del nivel de un pueblo se puede medir estudiando su arquitectura. Las tres civilizaciones más importantes de América elevaron para adorar a sus dioses templos monumentales, adornados con fabulosas creaciones artísticas.

Mientras los Incas disponían de zonas montañosas para ubicar sus templos y darles realce, los Mayas y Aztecas crearon estructuras piramidales truncadas, en cuya parte superior construyeron los templos para sus dioses.

Los santuarios más grandes y bellos fueron construidos en Tenochtitlán, Uxmal y Chichen Itzá, ubicados en México y el imponente santuario de Tikal, en Guatemala. En cuanto a los Incas, erigieron la maravillosa ciudadela de Machu Picchu, en Perú, acarreando enormes bloques de piedra desde kilómetros de distancia; también en Perú y Bolivia, quedan las admirables ruinas del legendario Tiahuanaco, con su fabulosa puerta del Sol.

Los aztecas elevaron templos, en cuya cima se encontraban miradores u observatorios astronómicos desde los cuales escudriñaban constantemente los cielos y determinaban la posición y el recorrido de los astros diurnos y nocturnos. Usaban los datos que recolectaban para prevenir sus siembras y cosechas.

Como todas las civilizaciones antiguas, la americana deificaba su entorno, tenía dioses para sus cosechas, para disponer de abundante agua, buena caza, excelente salud etc. También las fuerzas de la naturaleza, los astros del firmamento y los fenómenos naturales, truenos, lluvias o terremotos eran divinizados; al no poder controlar las fuerzas naturales de las que dependía su supervivencia, por ser pueblos cazadores y agrícolas, atribuían dichas fuerzas a seres superiores, los dioses, a los que pedían protección y veneraban.

Incensario con la imagen del dios de la lluvia Tlaloc. Cerámica. Estilo calima (el chanal) periodo postclásico temprano (900-1250 d.C.). Occidente de México. Se conserva en el Museo de América de Madrid.

En cuanto a los instrumentos musicales aztecas que conserva el Museo de América forman parte de una gran simbología. La música tenía una función muy importante en el ritual mexica. Había lugares dedicados especialmente a la educación musical, llamados cuicacalli. En otros edificios como el mixcoacalli, además de guardar los implementos para los cantos y danzas, se reunían los que tocaban el teponaxtle. En el mecatlan se enseñaban a tocar todos los instrumentos musicales, pero especialmente los de viento.

Existían sacerdotes especializados en componer y supervisar los cantares: el epcoacuacuilli tepictoton componía cantos para los templos y las casas particulares; el tlapizcatzin cuidaba y corregía los cantos dedicados a los dioses. Los músicos tenían un status muy alto, puesto que se componían cantos especiales para los dioses principales.

Huéhuetlí y el teponaxtle

Los instrumentos más importantes eran dos tambores, el huéhuetlí y el teponaxtle, que acompañaban prácticamente a todas las danzas con gran variedad de flauta. Tezcatlipoca era un dios que estaba especialmente relacionado con la flauta; su imagen viva la tocaba continuamente y poco antes de morir rompía las flautas que había utilizado mientras representaba al dios.

Tezcatlipoca también tuvo que ver con el origen de la música. Otros instrumentos musicales fueron el caracol marino, que era un importante instrumento ritual de viento, las sonajas de diversos tipos, las campanas de cobre y los raspadores de hueso. Huehuecóyotl (coyote viejo) aparece como dios de la música.

Cabeza de un guerrero con el peinado “en columna” característico de las elites militares. Cerámica. Cultura azteca. (1350-1521 d.C.). México. Se conserva en el Museo de América de Madrid.

Raíces curativas Secretos medicinales que

Las plantas depositan en sus raíces una fascinante combinación de compuestos bioactivos:

carbohidratos complejos, fibras prebióticas, aceites esenciales, alcaloides, fenoles y otros metabolitos secundarios. Estas sustancias, protectoras en el suelo, también han sido aprovechadas por diversas culturas por sus efectos terapéuticos.

En Guatemala, un país de notable biodiversidad mesoamericana, la riqueza fitoterapéutica tradicional incluyó raíces —no solo hojas o flores— empleadas para aliviar males digestivos, hepáticos, renales y otros.

Tipología de raíces y su riqueza nutritiva

Desde un punto de vista botánico, diferenciamos raíces principales (pivotantes), raíces tuberosas y rizomas. Cada tipo almacena nutrientes y selectos metabolitos de diverso efecto fisiológico:

Tubérculos (raíces engrosadas): Xanthosoma sagittifolium (“quequesque” o “tiquisque”) y Tropaeolum tuberosum (“mashua”) forman más del 70 % de carbohidratos complejos en su estructura subterránea.

Raíces pivotantes con compuestos fenólicos o aceites esenciales: diente de león (Taraxacum officinale), achicoria (Cichorium intybus) y bardana (Arctium lappa), caracterizadas por alto contenido de inulina, fibras prebióticas y antioxidantes.

Rizomas aromáticos o picantes; como el jengibre (Zingiber officinale), la cúrcuma (Curcuma longa), angélica (Angelica spp.) y galangal, reconocidos mundialmente por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes.

Redacción: Fotos: Wikipedia

curativas que

viven bajo la tierra

EntreCultura

Raíces catalogadas en Guatemala

Tiquisque (Xanthosoma sagittifolium)

Cultivado ampliamente en nuestra región, el tiquisque es una raíz tuberosa rica en almidón y con proteína entre 1 – 8,8 %. La tradición culinaria guatemalteca lo emplea en sopas, tamales y guisos tras eliminar compuestos irritantes.

Aunque su uso ancestral persigue principalmente su aporte energético, su fibra y micronutrientes lo convierten en alimento funcional.

Mashua (Tropaeolum tuberosum)

Originaria de los Andes, pero cultivada en altas cartas de nuestra región, la mashua ha sido reconocida por su efecto diurético, antibiótico, e inhibidor de testosterona.

Se emplea contra problemas del hígado, próstata y afecciones cutáneas. Su contenido: proteína (~14 %) y 480 mg de Vitamina C por 100 g, sumados a altos compuestos fenólicos con capacidad antioxidante.

Achicoria (Cichorium intybus)

Importada y adaptada, la achicoria se asocia a raíz medicinal desde Europa. Es fuente notable de inulina, fibra que modula la microbiota intestinal, reduce glucemia y mejora tránsito digestivo.

Tradicionalmente, sus raíces son tostadas como sustituto del café. Estudios le atribuyen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y de regulación de azúcar y evacuación.

Foto: Tauolunga

Diversos tubérculos de mashua de diferentes formas y pigmentaciones. / Michael Hermann

Foto: Philmarin

Bardana o burdock (Arctium lappa)

Menos común en Guatemala, pero presente en cocina y medicina internacional. Su raíz es fuente de inulina y fibras prebióticas, con propiedades antiinflamatorias, diuréticas y efecto positivo sobre la piel y el sistema inmune.

Se emplea en té, encurtida o en guisos. Investigaciones apuntan a actividad antitumoral, efecto diurético y capacidad de limpiar la piel.

Jengibre y cúrcuma (Zingiber officinale; Curcuma longa)

Presentes en mercados y jardines domésticos. El jengibre calma náuseas, tiene actividad antiinflamatoria y antioxidante, útil en digestiones lentas.

La cúrcuma contiene curcumina, antiinflamatoria y protectora del hígado. Estudios indican aplicaciones en artritis y alergias.

Contrayerva (Dorstenia contrajerva)

De uso amerindio, su raíz se emplea contra diarreas, disenterías, hipo, mordeduras de serpientes y como febrífugo.

En gastritis y parasitosis intestinales se utilizan decocciones y cataplasmas con evidencia acumulada en medicina tradicional de Centroamérica.

Foto: Wikipedia

Angelica (Angelica spp.)

Introducida desde tradiciones europeas y asiáticas, su raíz es antioxidante, hepatoprotectora, antimicrobiana y calmante.

En especial Angelica sinensis (“dong quai”) se utiliza para regular la circulación y aliviar dolores, mientras

A. archangelica se emplea contra ansiedad e infecciones.

Diente de león (Taraxacum

Conocido en nuestra tradición, en decocciones o infusiones diurético y depurativo vitaminas A, C, K, minerales

Uso popular: laxante suave, y apoyo renal. El consumo respaldado, aunque se advierte medicamentos anticoagulantes.

Foto: Tauolunga

Foto: Pethan

Foto: Pixabay

Foto: Jim Conrad

(Taraxacum officinale) tradición, su raíz se consume infusiones como colagogo, depurativo hepático. Contiene minerales y antioxidantes.

suave, alivio de ictericias consumo moderado está advierte interacción con anticoagulantes. Foto: Benjamin Zwittnig

Mecanismos farmacológicos

Las raíces reúnen distintos efectos según su composición:

Prebióticos (inulina): presentes en achicoria, bardana, tiquisque. Estimulan la microbiota, mejoran glucemia, reduce inflamación digestiva.

Fenoles y compuestos antioxidantes: mashua, bardana, diente de león aportan defensa antioxidante, antiinflamatoria y antineoplásica.

Aceites esenciales y óleos con gingeroles, curcumina, angelicina: en jengibre, cúrcuma y angelica, con efectos analgésicos, antiinflamatorios, hepatoprotectores y digestivos.

Estos mecanismos son básicos en fitoterapia moderna, aunque la mayoría de evidencias proceden de estudios in vitro, animales o ensayos clínicos pequeños.

Integración en la alimentación

Tostado y decocción: achicoria y diente de león.

Decocción fría o té: mashua, contrayerva, bardana.

Maceración o encurtido: bardana.

Uso culinario directo: mashua (guisos), tiquisque (cremas o tamales), jengibre (arábigo), cúrcuma (tempero).

Infusión con miel: mezclas digestivas (diente de león + jengibre).

En usos específicos, se aconseja la orientación de un profesional. Contraindicaciones comunes: anticoagulantes, embarazo, alergias cruzadas.

Etnobotánica en Guatemala

Estudios recientes destacan que las comunidades rurales guatemaltecas aún emplean raíces medicinales, aunque la transmisión de saberes tradicionales se halla en declive.

La documentación de raíces menos conocidas (como contrayerva), es esencial para la conservación cultural y biológica. Además, el rescate de cultivos como mashua o tiquisque aporta diversidad alimentaria frente a dependencia del maíz o arroz. El rescate de estas raíces con fines fitoterapéuticos puede reforzar salud pública y sostenibilidad.

Fuentes:

Arévalo JVM. Plantas mesoamericanas subutilizadas en la alimentación humana. El caso Guatemala. Ciencia, Tecnología y Salud; 2016.

Verywell Health. The Benefits of Chicory Root, 4 Dic 2023. Wikipedia en español: Xanthosoma sagittifolium, Tropaeolum tuberosum, Dorstenia contrajerva (último acceso julio 2025). Real Simple. The Healing Properties of Burdock Root, 19 Ago 2021.

Gardening Solutions, University of Florida. Medicinal Plants: Turmeric & Ginger, 2023.

El canto de las aves es uno de los sonidos más inspiradores de la naturaleza y por si fuera poco, hay más de 11,000 especies de aves en el mundo, así que cuidando y protegiendo sus ecosistemas, tendremos Soidoterapia para muchos años. /

Sonidoterapia

El placer de ser abrazados por los sonidos de la naturaleza

Redacción: Daniel Galilea - EFE

Fotos: National Park Service, Yellowstone (PNY) National Park Service, Rocky Mountain (NPRM)

Lobos aullando, pájaros cantando, lluvia cayendo, el viento soplando entre los árboles, el crujir de una corteza... Los sonidos naturales, no solo nos inspiran y conectan con el planeta, sino que además son buenos para nuestra salud, según los científicos.

Para muchas personas hay pocas cosas que sean más placenteras y que hagan la vida más agradable que permanecer en comunión con la naturaleza. Sostienen que un paseo por el bosque o un prado verde puede ser una experiencia inolvidable, tan estimulante como relajante, y que ofrece a la mente una oportunidad única para distraerse del estrés cotidiano.

Sonidos que sanan el cuerpo

La ciencia les da la razón, ya que un metaestudio (revisión de investigaciones previas) sobre los efectos de escuchar los sonidos de la naturaleza, encontró que esta experiencia perceptiva, no solo puede ser un bálsamo para la mente y las emociones, sino que tiene sorprendentes beneficios para la salud.

El análisis de 18 estudios que examinaron los beneficios del sonido natural para la salud, revela la capacidad sanadora de los sonidos producidos por los seres vivos y los fenómenos de la naturaleza. Esto excluye los sonidos y ruidos antropogénicos, es decir provocados por los seres humanos y sus actividades.

Parques naturales y urbanos

Los científicos de la universidad canadiense de Carleton (que lideró la investigación) y de las universidades estatales estadounidenses de Michigan (MSU) y Colorado (CSU), destacan el papel de los grandes parques naturales como “entornos acústicos restauradores”.

Aunque los sonidos naturales de los parques urbanos, espacios verdes menos extensos y más inmersos en la cacofonía de las muchedumbres y las ciudades, también benefician la salud, según esta investigación.

También ha participado en este trabajo el Servicio de Parques Nacionales, NPS, estadounidense, que tiene un departamento denominado ‘División de Sonidos Naturales y Cielos Nocturnos’, que brinda liderazgo científico y asistencia general, para recopilar datos de referencia relacionados con la acústica ambiental natural, según explica.

El NPS gestiona además el programa ‘Explorando el sonido’, que ofrece asesoramiento y consejos para “apreciar y comprender la importancia de los paisajes sonoros naturales en los parques y mejorar la experiencia de escucharlos”.

La naturaleza en la web

En su web (www.nps.gov) ofrece una galería sonora con decenas de sonidos naturales, donde puedes escuchar ‘en línea’ como suenan, desde las aves y los mamíferos, hasta los fenómenos geológicos y meteorológicos en los parques de las Montañas Rocosas y de Yellowstone, en EE. UU.

Como parte del estudio, el equipo de la CSU examinó las grabaciones de sonido de 251 sitios en 66 parques nacionales de los Estados Unidos, registrados en colaboración con el NPS.

Los sonidos naturales, como los de los lobos aullando, los pájaros cantando o la lluvia cayendo, inspiran a las personas y las conectan con la naturaleza, pero ahora esta investigación muestra que estos sonidos también son buenos para nuestra salud, según Rachel Buxton, investigadora del Departamento de Biología, en Carleton, California.

Algunos efectos beneficiosos de la naturaleza

Los investigadores han descubierto que las personas que experimentaron los sonidos de la naturaleza sintieron una disminución del dolor, un menor estrés, un mejor estado de ánimo y un mayor rendimiento cognitivo.

Los sonidos del agua resultaron más efectivos para mejorar las emociones positivas y generar beneficios en la salud, mientras que los sonidos de los pájaros combatieron el estrés y la sensación de molestia con mayor efectividad.

“Muchas personas han descubierto este efecto durante la pandemia de Covid-19, cuando el tráfico disminuyó durante la cuarentena, y se conectaron con los paisajes sonoros de una manera nueva, notando los sonidos relajantes de los pájaros que cantaban cerca de sus ventanas”, según Buxton.

Amber Pearson, profesora de la MSU, señala que los hallazgos destacan que los sonidos naturales “pueden reforzar la salud mental. en contraste con los efectos nocivos del ruido”

Conservar el paisaje sonoro natural

Los estudiosos también consideran que aquellos parques con sitios tranquilos donde hay abundantes sonidos naturales y poca interferencia del ruido antropogénico, ofrecen mayores beneficios para la salud, en comparación con aquellos parques que son muy visitados, o están cerca de áreas urbanas y están inundados de ruido.

Por eso destacan que es necesario aplicar programas para conservar el paisaje sonoro natural de los parques con más afluencia de público, y reducir aquellos ruidos que perturban dicho paisaje.

Aunque ya existen programas innovadores para fomentar que las personas aprecien los entornos acústicos, desde excursiones, donde el objetivo principal es escuchar, hasta paseos por zonas tranquilas donde se pide a los visitantes que aprecien el silencio, explican.

Buxton sugiere que las personas cierren los ojos y sean conscientes de los sonidos que escuchan cuando visitan su parque favorito. “Estos sonidos son hermosos y buenos para nuestra salud, y merecen nuestra protección”, concluye.

Los sonidos en el atardecer combinados con la caída del sol en el horizonte, tienen efectos terapéuticos que ayudan a bajar los niveles de estrés en las personas. / NPRM

Escuchar el viento entre los árboles reduce el estrés, mejora el ánimo y conecta con la naturaleza. Un sonido simple, pero poderoso, que calma la mente y renueva el espíritu. / NPRM

El sonido ágil y juguetón de las ardillas entre hojas y ramas activa la atención plena, estimulando los sentidos de las personas. / NPY

El suave ronroneo de las alas de una libélula en vuelo es un canto natural que armoniza con la sonidoterapia. Un susurro del viento que equilibra, relaja y reconecta con lo esencial. / NPRM

El peso de ser fuerte

“El

valor de caer… y dejarse levantar”

Redacción: EntreCultura

Sofía siempre fue la fuerte del grupo. La que escuchaba, la que daba consejos, la que ponía buena cara aunque por dentro estuviera hecha pedazos.

Tenía 28 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia donde las jornadas se medían en estrés y no en horas. Clientes urgentes, correos a la medianoche y una cultura que premiaba el sacrificio silencioso.

¿Cómo estás?, le preguntaban sus amigas.

Bien, solo un poco cansada, respondía ella, sonriendo. Pero esa sonrisa pesaba.

En realidad, no dormía bien desde hacía semanas. Comía por compromiso, vivía con ansiedad y cada día se sentía más vacía. No lloraba porque “no había tiempo”. No se quejaba porque “no era tan grave”. No pedía ayuda porque... no sabía cómo hacerlo.

Una noche de viernes, el edificio estaba casi vacío. Sofía se quedó sola, frente a su pantalla. El cursor titilaba sobre un diseño que no lograba terminar. El silencio le pesó más que nunca. Sintió un nudo en la garganta, uno que venía apretando desde hace tiempo. Y entonces, sin aviso, lloró.

No fue un llanto escandaloso. Fue lento, callado, como si su alma hubiera estado esperando ese momento de rendirse.

Cuando el llanto cesó, se dio cuenta de algo que la estremeció: tenía miedo. Miedo

de que si pedía ayuda, decepcionaría a todos. Miedo de dejar de ser la “que puede con todo”.

Guardó sus cosas y salió sin terminar el trabajo. Caminó sin rumbo durante más de una hora. La ciudad era un murmullo lejano. Sin pensarlo mucho, llegó a casa de su mejor amiga, Valeria, y tocó el timbre.

Valeria abrió con cara de sorpresa.

¿Todo bien?

Sofía solo la miró. Y rompió en llanto de nuevo. Esta vez no lo contuvo.

No. No estoy bien... susurró.

Valeria no dijo nada. La abrazó con fuerza. Y esa noche, entre té caliente y palabras sinceras, Sofía habló. Contó todo. El cansancio. El miedo. El vacío. Y encontró algo que había olvidado: comprensión.

No solucionó su vida en una noche. Pero al día siguiente, pidió vacaciones. Luego, habló con su jefe. Empezó terapia. Y, poco a poco, entendió que ser fuerte no era cargar con todo… sino saber cuándo soltar.

Aprendizaje: Pedir ayuda no te hace débil. Te hace valiente. Porque ser fuerte también es saber cuándo dejar de resistir… y empezar a sanar.

Identifica al pingüino que tiene el único helado que es diferente

Gongora truncata

Lindl 1843

Etimología:

Gongora: nombrada en honor de Antonio Caballero y Gongora, arzobispo de Córdova y virrey de la Nueva Granada.

Truncata: cortada abruptamente.

Hay registros de ella en México, Belice y Guatemala en bosques húmedos y moderadamente densos, en un rango de 180 a 850 metros sobre el nivel del mar. Es una planta generalmente epífita de tamaño mediano.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

¿Por qué los perros tienen buen olfato?

El sentido del olfato de un perro es entre 10,000 y 100,000 veces más sensible que el de los humanos, según el neurólogo Gregory Berns.

Esto se debe a que poseen hasta 300 millones de receptores olfativos, frente a los cinco millones que tenemos nosotros. Además, la parte del cerebro encargada de procesar los olores es 40 veces más grande en los perros. Por eso pueden detectar enfermedades, explosivos o personas desaparecidas.

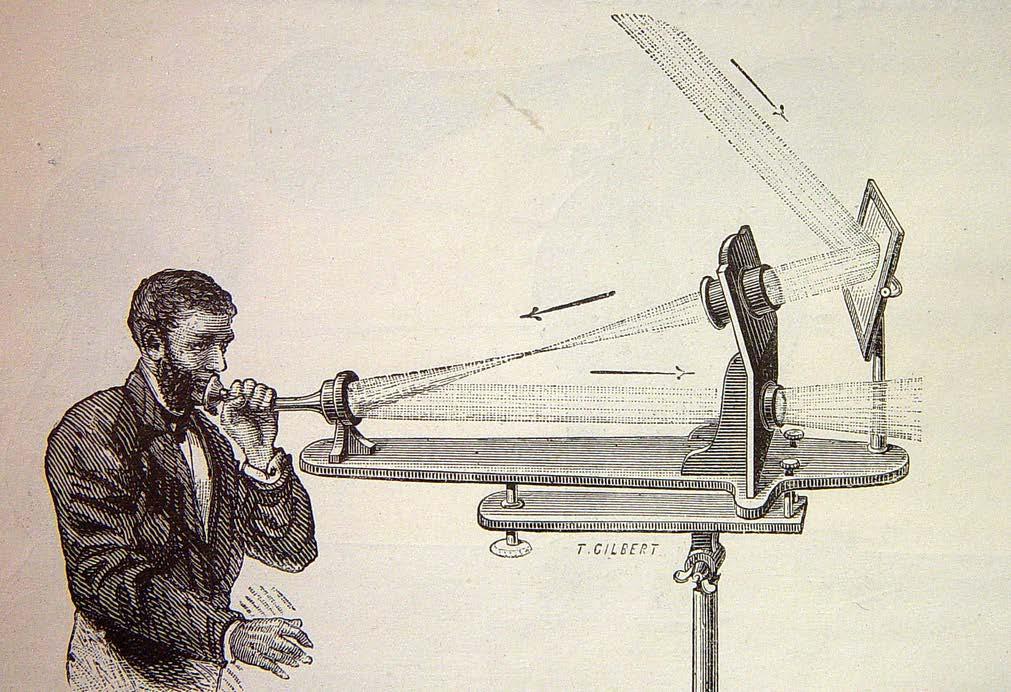

¿Quién inventó..?

EL FOTÓFONO

El fotófono fue un dispositivo que permitía la transmisión de sonido por medio de una emisión de luz, inventado en 1880 por Alexander Graham Bell en colaboración con Charles Sumner Tainter.

Permitía comunicarse a distancia y fue un paso importante hacia las telecomunicaciones inalámbricas. Aunque no tuvo aplicaciones prácticas inmediatas, sus usos previstos incluían la comunicación entre barcos, estaciones lejanas y lugares sin acceso a cableado.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

Playa La Barrona. Esta playa se encuentra en el departamento de Jutiapa a 162 km de la ciudad capital de Guatemala / Konjiki1