VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

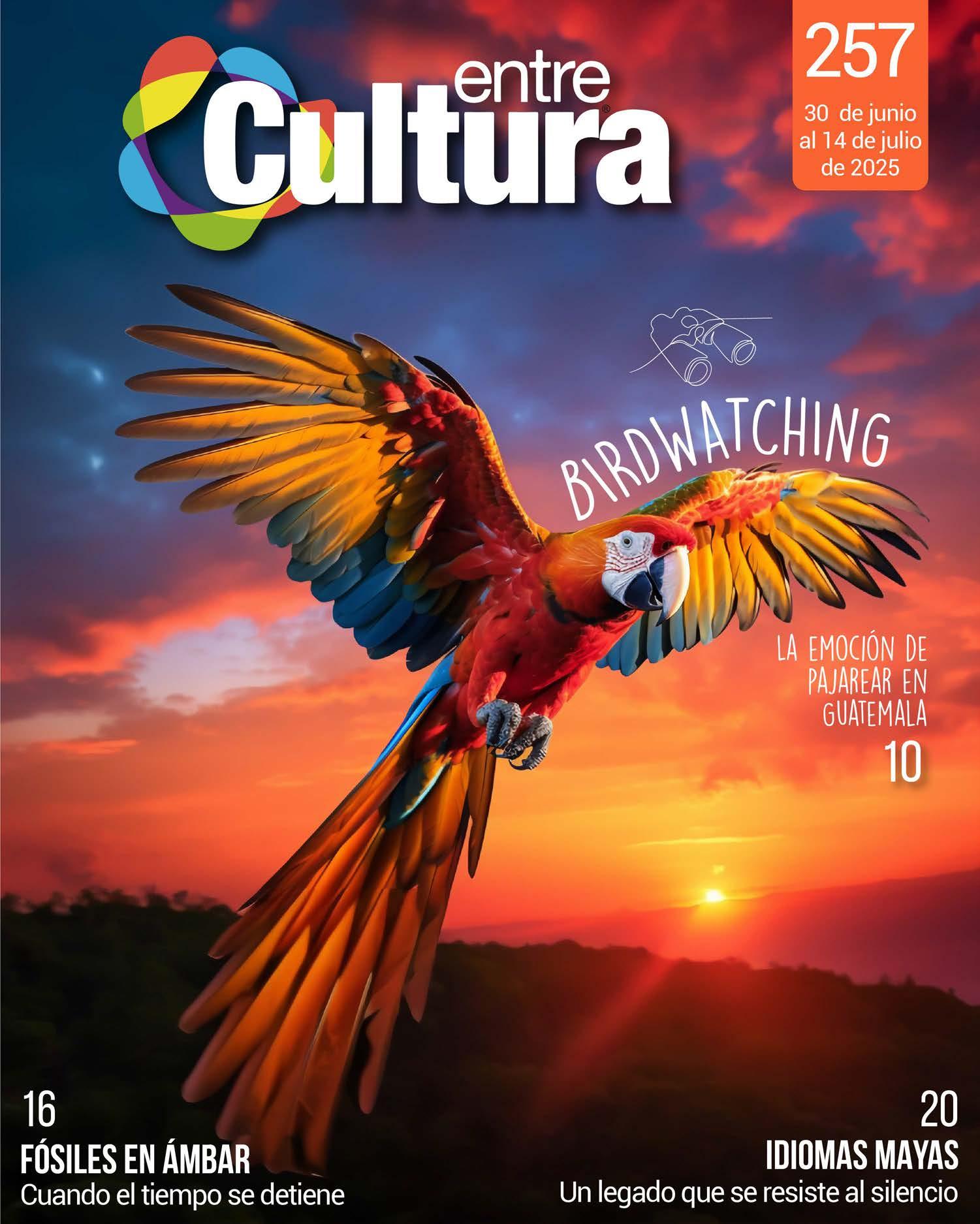

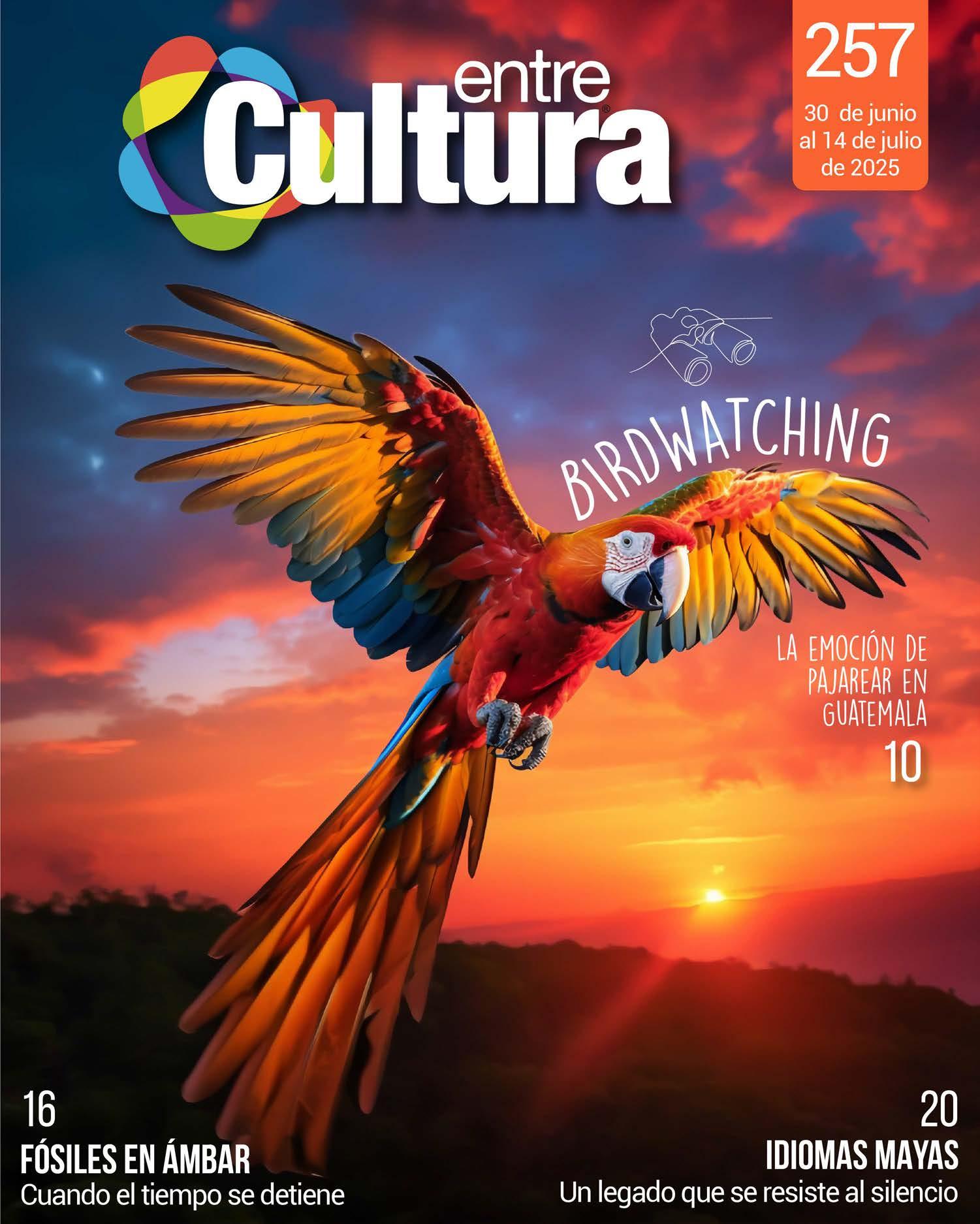

Guatemala, el país de la eterna primavera, es también el país de las aves. Su ubicación geográfica dentro del Corredor Mesoamericano (una franja tropical que conecta Norte y Sudamérica), la convierte en uno de los territorios más ricos y diversos para la vida alada del continente. Aquí confluyen especies residentes, migratorias y endémicas, que encuentran en nuestros ecosistemas un refugio temporal o un hogar permanente.

Más de 700 especies han sido registradas en el país. Desde los brillantes quetzales de los bosques nublados hasta los pequeños chipes migratorios que cruzan el cielo desde el norte, pasando por garzas, tucanes, colibríes, oropéndolas, guacamayas y carpinteros. Cada uno de estos seres alados no solo embellece el paisaje: también nos cuenta una historia de conexión entre clima, geografía y cultura.

En los últimos años, el aviturismo ha cobrado fuerza en Guatemala. Y no es para menos. Las montañas de Baja Verapaz, las selvas del Petén, los lagos de occidente y los manglares del litoral, ofrecen escenarios inmejorables para los observadores de aves, tanto nacionales como extranjeros. Muchos aventureros ya no buscan hoteles lujosos, sino amaneceres con canto de aves, senderos cubiertos de neblina y la emoción de un avistamiento inesperado.

Pero este auge también plantea una responsabilidad. Observar aves no debe traducirse en alteración de su hábitat. La riqueza de especies que hoy nos maravilla solo puede mantenerse si las comunidades locales, los visitantes y las autoridades, asumen un compromiso serio con la protección ambiental. Preservar los ecosistemas, formar guías especializados, fomentar un turismo respetuoso y educar sobre la biodiversidad, son pasos urgentes que debemos dar como país.

En esta edición, EntreCultura alza el vuelo con un reportaje especial que invita a explorar nuestros ecosistemas desde una mirada distinta: la del avistamiento de aves. También, una pequeña guía para los aventureros del aviturismo, acompañada de la descripción de diez especies que se pueden observar en Guatemala, te espera entre estas páginas.

Te invitamos a leer, aprender y, por qué no, a preparar tus binoculares. Porque en cada rama, detrás de cada hoja, hay una historia que vuela. Y es tiempo de observarla.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

9:00 am a 9:00 pm

FILGUA 2025 Fórum Majadas 27 Avenida 6-40 Zona 11

Valor: Q 5.00 1 al 13 de julio

11 de julio

7:00 pm a 9:00 pm

Tributo sinfónico a Taylor Swift Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1

Valor: Desde Q. 200.00

Adquiere tus entradas en www.ebimall.com

11 al 12 de julio

Campamento en Zoo

Zoológico La Aurora, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Valor: Niños 2 a 12 años Q. 125.00 Jóvenes y adultos Q. 150.00

Entradas a la venta a través del teléfono 2463-0463 extensión 3 5:00 pm a 8:00 am

13 de julio

9:00 am a 8:00 pm

Fant Fest 2025

Zoológico La Aurora

Valor: Desde Q.60.00

Entradas a la venta en www.passline.com

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: FB FILGUA

Foto: IG queridoarte y claudiajunge

Foto: FB Parque Zoológico La Aurora

Foto: IG fanfest.gt

Vaticano Deporvisita el

La cúpula de la Basílica de San Pedro se alza imponente sobre el Vaticano, destacando por su perfección arquitectónica y simbolismo religioso. Diseñada por Miguel Ángel, la cúpula alcanza más de 130 metros de altura y representa una de las grandes obras del Renacimiento que marcó la historia del arte y la fe. / Pixabay

Redacción: Ricardo Segura - EFE Foto: Civitatis (CV) - Pixabay (PB)

Con León XIV ocupando desde hace poco el Trono de Pedro, muchas personas que no han visitado el Vaticano o desean volver a visitar esta pequeña ciudad-estado, situada en Roma, tienen una oportunidad muy especial, histórica, para conocer el hogar de los papas, un tesoro de la arquitectura, la cultura y el arte icónicos, donde la belleza y la espiritualidad se conjugan ofreciendo al viajero una experiencia única e inolvidable.

La Ciudad del Vaticano, hogar del nuevo papa, Robert Prevost, que ha sido elegido como el 267º líder de la Iglesia Católica, adoptando el nombre papal de León XIV, es un lugar que aúna belleza, historia, espiritualidad y unas singularidades que lo convierte en un lugar muy especial y único en el mundo.

El país más pequeño del mundo

Esta ciudad, que formó parte de Roma durante 200 años, se independizó de la capital italiana en 1929 y desde entonces se gobierna como una monarquía absoluta con el Papa a la cabeza, se puede explorar en pocas horas, ya que con solo 44 hectáreas de extensión, un octavo parte de la superficie del Central Park de Nueva York (EE. UU.), es el país más pequeño del mundo.

principal del

/ CV

conforman, en conjunto, el

El Vaticano, una ciudad-estado independiente situada dentro de Roma, en Italia, es la Santa Sede de la Iglesia católica, un Estado eclesiástico o sacerdotal-monárquico gobernado por el Papa, y un tesoro cultural, artístico e histórico, visitado por millones de personas cada año, en su mayoría durante épocas significativas del año litúrgico, como la Navidad o la Pascua.

Visitando el hogar de León XIV.

Los especialistas de Civitatis, plataforma de viajes, actividades y excursiones por el mundo en español, describen cinco lugares imprescindibles que los viajeros deben ver en el Vaticano, para sacarle el máximo partido a su visita a la ciudad que es hogar del Santo Padre y sede de la Iglesia Católica

Vista aérea de la Plaza de San Pedro situada delante de la Basílica de San Pedro, las cuales

núcleo

Vaticano.

Museos vaticanos

Los Museos vaticanos, cuyos orígenes se remontan a 1503, albergan una de las colecciones de arte más importantes del mundo, la mayor de la Iglesia Católica, con obras maestras de artistas como Rafael, Caravaggio y Leonardo da Vinci.

En sus galerías y estancias se encuentran miles de obras maestras del arte recogidas por la Iglesia Católica Romana durante más de cinco siglos, incluyendo El Laocoonte y sus hijos, Artemisa de Éfeso, la Alegoría del Nilo, el Torso del Belvedere o Mitra y la galería de los animales, así como las obras que se exponen en la Galería de Tapices y la Galería de Mapas.

Con más de 6 millones de visitantes anuales, los Museos vaticanos son una de las principales atracciones turísticas de Roma y constituyen la puerta de entrada a la Capilla Sixtina, una de las más importantes del mundo.

Basílica de San Pedro

“Considerada como ‘el corazón espiritual del catolicismo’, la Basílica de San Pedro, construida a lo largo de más de 100 años, impresiona por su majestuosidad y riqueza artística”, según Civitatis.

“En su interior, destacan la famosa escultura de La Piedad de Miguel Ángel y el imponente Baldaquino de Bernini. Desde lo alto de su cúpula se disfruta de una vista panorámica inigualable de Roma y la Plaza de San Pedro”.

Señalan que en el gran templo de la Ciudad del Vaticano, patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en cuyo diseño y construcción participaron innumerables artistas, cada pequeño detalle de la fachada y del interior tienen un significado.

Los Museos Vaticanos son un conjunto de galerías y colecciones de arte propiedad de la Iglesia Católica, ubicadas en la Ciudad del Vaticano. Los museos albergan miles de obras reunidas por los papas a lo largo de los siglos, incluyendo esculturas clásicas, pinturas renacentistas, mapas antiguos y tesoros arqueológicos. / Lalupa

Basílica de San Pedro, centro espiritual del catolicismo (con el puente Vittorio Emanuele II, en primer plano) . / CV

Plaza de San Pedro

Obra maestra de la arquitectura de Gian Lorenzo Bernini (1656-67), la plaza de San Pedro es una escenográfica e inmensa elipse de 240 metros de ancho, en cuyo extremo, más allá de un grandioso atrio, se alza la fachada de la basílica, coronada por la cúpula de Miguel Ángel.

Los dos semicírculos laterales de la elipse son como brazos constituidos por imponentes pórticos con cuatro hileras de columnas, que convergen como si acompañaran y empujaran a los fieles hacia la basílica, y sobre las cuales se asientan 140 estatuas de santos y grandes escudos de armas. Al final del pórtico se encuentra la puerta de bronce que da acceso al Palacio Vaticano, y en el centro de la plaza, entre dos grandiosas fuentes, se encuentra el Obelisco Vaticano, procedente de Egipto y de 25 metros de altura.

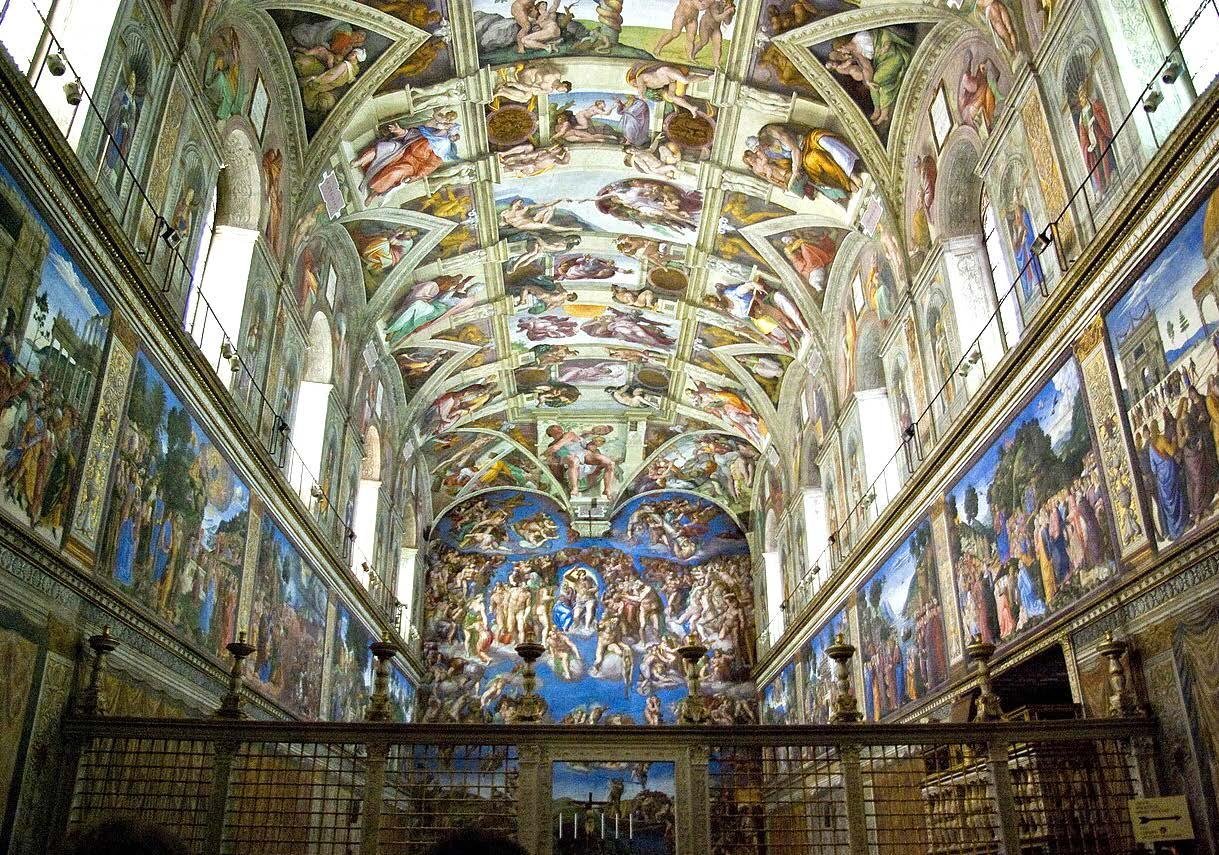

Capilla Sixtina

La Capilla Sixtina debe su nombre al Papa Sixto IV della Rovere (pontífice desde 1471 hasta 1484), quien hizo reestructurar la antigua Capilla Magna entre el año 1477 y el 1480.

Los célebres frescos de su techo, incluidos La Creación de Adán y el icónico Juicio Final, pintados por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, son obras maestras del Renacimiento, que dejan sin aliento a los visitantes.

En la Capilla Sixtina, situada en el Palacio Vaticano, se reúnen los cardenales en el cónclave para elegir al nuevo Papa. Para evitar largas colas y aprovechar al máximo la visita, se aconseja efectuar una visita guía a primera hora del día.

La Capilla Sixtina, famosa por los frescos de Miguel Ángel, es uno de los tesoros artísticos del Vaticano. Su techo y el Juicio Final son íconos del arte universal. / Antoine Taveneaux

La Plaza de San Pedro, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII, abraza a los fieles con su monumental columnata. Es el corazón espiritual del Vaticano, donde miles se reúnen para ver al Papa y participar en celebraciones religiosas de importancia mundial. / CV

Castillo de Sant’Angelo

Aunque situado fuera de los muros vaticanos, el Castillo de Sant’Angelo está a poca distancia del Vaticano al que se vincula a través del Passetto di Borgo, un paso elevado y fortificado que conecta ambos lugares.

Construido entre los años 123 y 135 d.C., como mausoleo para el emperador Adriano, ha servido como fortaleza, residencia papal y prisión para el Estado Pontificio. Desde su terraza, se obtienen unas vistas espectaculares de la ciudad de Roma, así como del río Tíber, a cuyas orillas se sitúa este edificio.

En el Castillo de Sant’Angelo, dividido en cinco plantas a las que se accede a través de una rampa en espiral, el viajero puede explorar las antiguas estancias del emperador Adriano, admirar frescos renacentistas, observar extensas colecciones de armas y explorar las mazmorras del castillo, incluida la papal.

Una de las mejores vistas del Castillo de Sant’Angelo se observa desde el puente de Sant’Angelo, estructura de mármol travertino con cinco arcos que atraviesa el río Tíber y sobre la que alzan unas magníficas esculturas de ángeles esculpidas por Bernini.

Jardines Vaticanos

Los Jardines Vaticanos, un remanso de paz y espiritualidad que ocupa gran parte de la superficie de la Ciudad del Vaticano, situándose dentro de sus muros, al oeste de la Basílica de San Pedro, son el ‘corazón verde’ del hogar del Papa, combinando arte, historia, naturaleza y religión en un entorno cuidadosamente diseñado.

En un recorrido por este espacio el visitante aprecia “esculturas regaladas a los Pontífices a lo largo de los siglos, monumentos y sitios conmemorativos, fuentes maravillosas, edículos y mosaicos, estelas, torres y antiguas murallas, todo ello rodeado por plantas raras y flores procedentes de todo el mundo, jardines formales y zonas boscosas”, según fuentes vaticanas oficiales.

La reproducción de la Gruta de Lourdes, la Cabaña china, un fragmento del Muro de Berlín y la Fuente del Águila, son algunos de los puntos de interés más importantes, en estos jardines donde plantas, árboles, flores, arbustos y especies vegetales trepadoras dan vida a una hermosa danza de colores y perfumes, en todas las estaciones del año.

Desde el 1279, cuando el papa Nicolás III trajo la residencia papal de Letrán de regreso al Vaticano, los jardines eran y son el lugar de descanso y meditación del Papa.

Conocer el Vaticano, es aprender de historia, arte, ciencia, cultura y religión. En tu próximo viaje por Italia te recomendamos que no dejes de visitar este pequeño país, que tiene tantas cosas que enseñarte.

Vámonos a pajarear

a Guatemala

Redacción: EntreCultura Fotos: CCO Wikipedia

¿Sabías que Guatemala alberga más de 700 especies de aves y es considerada uno de los destinos más privilegiados de Centroamérica para el aviturismo?

En medio de su geografía volcánica, selvas tropicales, lagos y montañas, este país no solo resguarda una biodiversidad impresionante, sino que se ha convertido en un verdadero santuario natural para quienes desean conectar con la naturaleza a través del canto, el color y el vuelo de sus aves.

Un destino de alas abiertas

Desde el litoral pacífico hasta el corazón verde del Caribe guatemalteco, la observación de aves se ha posicionado como una de las actividades más atractivas dentro del ecoturismo nacional. Este pasatiempo, que va más allá de la contemplación, combina ciencia ciudadana, conciencia ambiental y una experiencia espiritual única con el entorno natural.

Lo que comenzó como un interés propio de biólogos y exploradores, hoy es una práctica cada vez más popular entre locales y extranjeros. “Pajarear”, como se le llama coloquialmente, no requiere experiencia previa: solo basta con un par de binoculares, una cámara y mucha paciencia. Pero más allá del equipo, lo esencial es el asombro por lo vivo.

Colibri macho en pleno vuelo. / jeffreyw

El colibrí garganta rubí (Archilochus colubris) es una especie de colibrí que generalmente pasa el invierno en Centroamérica, México y Florida, y migra a Canadá y otras partes del este de Norteamérica durante el verano para reproducirse. / WP

Colibrí garganta de rubí (Archilochus colubris) hembra, Casa Palopó, Departamento de Suchitepéquez, Guatemala. / Charles J. Sharp

Ecosistemas diversos, experiencias únicas

Guatemala ofrece una amplia variedad de hábitats que albergan especies residentes y migratorias. Sus bosques nubosos, humedales, manglares, lagunas y montañas crean condiciones ideales para que cientos de aves encuentren refugio, alimento y un lugar para reproducirse.

En la costa sur, destacan espacios como el Parque Nacional Sipacate-Naranjo y la Reserva de Usos Múltiples de Monterrico. Ambas zonas, con sus manglares y playas, son paso habitual de aves migratorias como el colibrí rubí (Archilochus colubris), que se deja ver entre mayo y noviembre.

En el occidente del país, la laguna de Chicabal (en Quetzaltenango), ofrece un espectáculo visual y sonoro al convertirse en el hogar del chipe de cabeza rosada (Ergaticus versicolor), una especie muy buscada por observadores de aves.

Los bosques nubosos de Alta y Baja Verapaz, por su parte, son hogar del majestuoso quetzal (Pharomachrus mocinno), ave símbolo de Guatemala. A lo largo de senderos escondidos entre nubes y árboles centenarios, este espectáculo natural se convierte en un momento inolvidable para quienes logran ver su plumaje iridiscente.

Y al oriente, en la zona caribeña del departamento de Izabal, se encuentra una de las regiones más diversas en cuanto a avifauna se refiere. Aquí se pueden avistar más de 500 especies distintas en lugares como el Cerro San Gil, las bocas del Polochic, el Biotopo Chocón Machacas y el parque de Río Dulce.

Entre cantos, plumas y sostenibilidad

La observación de aves también se ha transformado en una herramienta poderosa de conservación. Al

generar ingresos para las comunidades locales y atraer visitantes interesados en el respeto por la naturaleza, el aviturismo se convierte en un modelo de turismo sostenible. Muchas áreas protegidas hoy cuentan con guías especializados, senderos adaptados y actividades educativas que permiten a los visitantes disfrutar sin perturbar el equilibrio ecológico.

Además, el “birdwatching” contribuye al monitoreo de especies, permitiendo que ciudadanos comunes participen en registros científicos, identificando rutas migratorias, patrones de comportamiento y variaciones climáticas.

Una guía para los aventureros con alas

Para quienes desean iniciarse en esta práctica, algunos consejos son clave:

● Evitar colores brillantes en la ropa y perfumes fuertes.

● Mantener silencio y moverse lentamente en las zonas de observación.

● Usar binoculares de buena calidad y cámaras con buen zoom.

● Seguir siempre los senderos y respetar las señales de las áreas naturales.

● Llevar una libreta para apuntar avistamientos o usar apps especializadas.

● Se recomienda también planificar las visitas en horarios matutinos, cuando las aves están más activas y el entorno es más

fresco.

El Quetzal (Pharomachrus mocinno) habita los bosques nubosos de Guatemala y es reconocido por su plumaje verde iridiscente y larga cola, símbolo ancestral de libertad y espiritualidad. / D.Hatcher

El tucán de pico verde (Aulacorhynchus prasinus) es una especie frugívora de los bosques montanos guatemaltecos. Su característico pico y plumaje verde lo camuflan eficazmente entre el follaje húmedo. / Brian Gratwicke

El chipe de cabeza rosada (Ergaticus versicolor), aunque endémico de México, ha sido registrado ocasionalmente en las tierras altas de Guatemala, especialmente en hábitats del bosque nuboso. / Dominic Sherony

El martín pescador amazónico (Chloroceryle amazona) habita cuerpos de agua en tierras bajas de Guatemala. Su vuelo rápido y su habilidad para zambullirse lo hacen un eficaz depredador de peces pequeños. / Lip Kee Yap

Las 10 aves más observadas en Guatemala

Guatemala tiene una riqueza ornitológica única. A continuación, una lista de las aves más buscadas por turistas, guías locales y fotógrafos de naturaleza:

Quetzal (Pharomachrus mocinno)

Ave nacional y símbolo de libertad. Habita en los bosques nubosos. Su plumaje verde tornasolado y pecho rojo lo hacen inolvidable.

Colibrí de garganta rubí (Archilochus colubris)

Pequeño, ágil y brillante. Llega desde Norteamérica durante el invierno. Su garganta brilla con reflejos carmesí bajo la luz del sol.

Tucán de pico verde (Aulacorhynchus prasinus)

Colorido y simpático, se puede ver en bosques altos y húmedos. Su pico largo y arqueado lo hace inconfundible.

Pavo de cacho (Oreophasis derbianus)

Ave endémica de las montañas del occidente. Su plumaje negro y el extraño cuerno rojo sobre la cabeza lo vuelven único.

Chipe de cabeza rosada (Ergaticus versicolor)

Pequeño, inquieto y muy llamativo. Vive en zonas de altura y es una joya para los observadores avanzados.

Martín pescador amazónico (Chloroceryle amazona)

Se encuentra cerca de ríos y lagunas. Su plumaje verde metálico y su habilidad para cazar peces lo convierten en un espectáculo natural.

Garza tigre (Tigrisoma mexicanum)

Sigilosa y elegante. Vive en humedales y manglares, donde se camufla entre la vegetación para cazar.

Reinitas migratorias (familia Parulidae)

Durante los meses fríos del norte, cientos de especies migran a Guatemala. Sus colores y cantos alegran cualquier sendero.

Perico azteca (Eupsittula nana)

Frecuente en zonas cálidas y abiertas. Ruidoso y sociable, vuela en bandadas y es fácil de identificar por su chillido.

Cigüeña jabirú (Jabiru mycteria)

Una de las aves más grandes del continente. Habita en humedales poco intervenidos y es símbolo de conservación.

El vuelo de una nueva conciencia

El aviturismo ha dejado de ser una actividad exclusiva de científicos o turistas extranjeros. Cada vez más guatemaltecos se suman a esta experiencia transformadora, redescubriendo su país a través de los cantos del bosque, los colores del cielo y la fragilidad de un ecosistema que merece ser protegido.

Observar aves no es solo una aventura natural, es también una forma de reconciliarse con el entorno y de valorar la riqueza cultural y ambiental que Guatemala tiene para ofrecer. En cada trino y en cada vuelo, este país invita a detenerse, observar y aprender del ritmo silencioso de la vida silvestre.

FUENTES:

Revista Summa (2021, 2025) – Aviturismo en Centroamérica

Mundo Guatemalteco (2024) – Guía esencial de avistamiento de aves

Viatori (2023) – Reportajes de ecoturismo en la región

Wikipedia / CONAP – Información sobre áreas protegidas y biodiversidad guatemalteca

“Quienes observan aves, cuando miran al cielo descubren en cada vuelo la belleza de lo simple y la libertad que habita en la naturaleza”.

La garza tigre (Tigrisoma mexicanum) es una especie sigilosa de humedales y ríos en Guatemala. Su plumaje críptico y postura erguida la ayudan a pasar desapercibida entre la vegetación ribereña. / Hans Hillewaert

El perico azteca (Eupsittula nana) es una especie común en áreas abiertas y bosques secundarios de Guatemala. Su vocalización estridente y vuelo en grupo facilitan su detección en el dosel. / birdphotos.com

La cigüeña jabirú (Jabiru mycteria) es la ave acuática más grande de América. En Guatemala, habita humedales del oriente y Petén, donde se alimenta de peces, anfibios y reptiles. / Gmmv1980

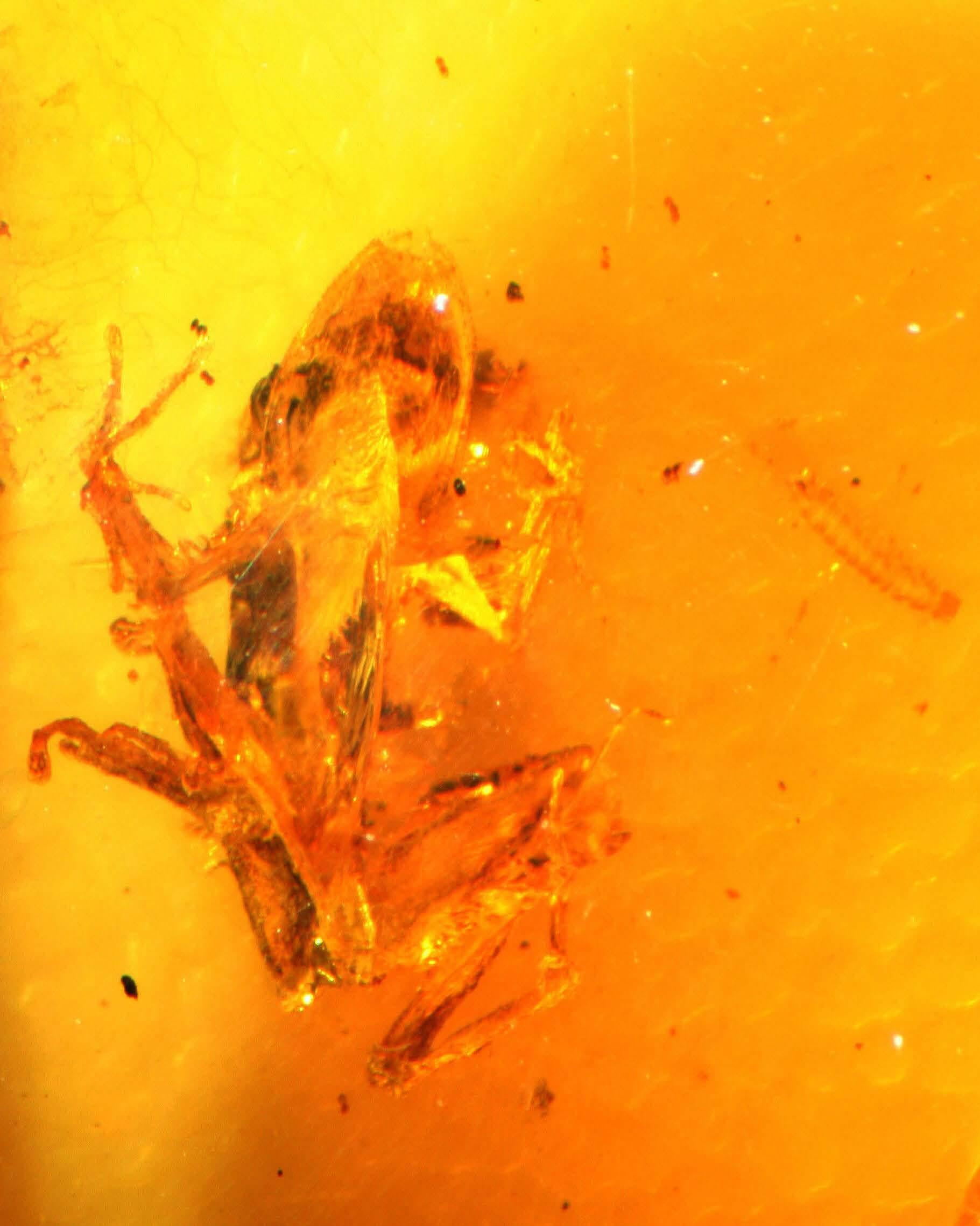

Una rana atrapada en resina cristalizada de ámbar, con una antigüedad de unos 25 millones de años, fue encontrada en el estado mexicano de Chiapas y ha despertado interés científico.

Cuando el tiempo se detiene en el ámbar

Redacción: Thadeus Rez - EFE

Fotos: EFE

Su peculiaridad exótica les hace distintos al resto de animales de su especie. Su situación como animales en vía de extinción hace de ellos algo exclusivo.

El carey de las tortugas, el marfil de los elefantes, el nácar de los moluscos, el ámbar que preserva especies… los fósiles preciosos se venden caros tanto por su impacto en la naturaleza como por su mercado ilegal.

Desde tiempos remotos, el ser humano se ha servido de los recursos naturales para su alimentación, caza, atuendo u otros complementos. En algunos casos, estas herramientas procedían de seres vivos y su utilidad, dada la peculiaridad de su belleza, se destinaba al cortejo social. Ese es el caso del ámbar (resina cristalizada), del que se tiene constancia en la tierra antes del nacimiento de Cristo.

Ámbar para seducir

Por ello, esta particular sustancia se ha convertido en un testigo perenne de otras épocas, al almacenar en su interior los cuerpos de animales prehistóricos o plantas primigenias.

Paradójico es el ejemplo que nos brindaron este año un grupo de arqueólogos eslovenos al descubrir la tumba de una antigua sacerdotisa, con joyas de bronce y objetos de cerámica, que data del siglo VII a. C.

La tumba (en el este de Eslovenia) es considerada por los expertos como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos. Los restos encontrados revelan que la supuesta sacerdotisa fue enterrada con broches de cabeza, un collar de hueso y cuentas de ámbar, entre otras joyas.

De igual modo, entre las bellísimas alhajas con las que la mujer bereber seducía al varón: plata, coral o ámbar a través de fíbulas, diademas, brazaletes o zarcillos, casi todas con amuleto para prevenir el mal de ojo, propiciar la fertilidad o alejar a los “yenún” o demonios, símbolos de buen augurio.

Incluso en Pompeya, resultaron restos entre los que el ámbar tenía un hueco específico. Con esto, numerosas joyas de oro, ágata y ámbar muestran la opulencia de la ciudad pompeyana, uno de los principales centros comerciales del sur de Italia en los primeros años del Imperio, y los placeres de las playas de Herculano.

Prueba arqueológica

Pero también existen lo que se han llamado restos arqueológicos, en el interior de estas resinas. Así, se ha desvelado este año una rana atrapada en ámbar con una antigüedad de unos 25 millones de años, encontrada en el estado mexicano de Chiapas, México.

La joya tiene un valor científico muy grande debido a que puede contribuir al estudio de las condiciones de vida del planeta en esa época. El ámbar pulido amarillo claro que permite ver la rana completa de 1,2 centímetros está en exhibición, pero no en venta, junto con otras piezas singulares que contienen pelos de mamíferos y una lagartija. El anfibio despertó el interés de los científicos debido a que es un espécimen de hace 25 millones de años que ha permanecido entero. Además, quedó atrapado en la resina en tres dimensiones, lo que representa infinitas posibilidades de estudio a diferencia de otros fósiles encontrados de ese período.

Según el diario mexicano Reforma, expertos del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas han indicado que este fósil de rana es el tercero más antiguo en el mundo, después de una encontrada en República Dominicana con unos 30 millones de años y una en Rusia con al menos 65 millones de años.

Hallazgos importantes

Otros hallazgos como este llenan de exponentes a la ciencia. De este modo, las arañas tejedoras más antiguas del mundo (unos 150 millones de años) estaban atrapadas en ámbar en el yacimiento del Cretácico inferior de Peñacerrada (Álava, España).

La especie ha sido descrita a partir del hallazgo de dos ejemplares de araña fosilizados en ámbar, lo que ha permitido que se conserven de una manera excepcional. En el yacimiento de Peñacerrada, uno de los mejores yacimientos de ámbar del mundo, se vienen realizando estudios desde 1995 y ya se han recuperado en él numerosos artrópodos.

Esta investigación se enmarca en un proyecto más amplio que estudia las inclusiones biológicas de distintos tipos de yacimientos de ámbar cretácico en España, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y por una “Acción Integrada Hispano Francesa” concedida por la Unión Europea.

Tortuga de carey

De distinto alcance es el conocido como carey, que no es otra cosa que el caparazón de las tortugas de Carey. Estas pueden encontrarse en el Atlántico, Caribe y Océano Índico. De las costas de México a Guatemala, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Colombia, las Maldivas o Venezuela (entre otras).

Un niño enseña a cámara una tortuga antes

en el

aparecen en las cálidas arenas de estos paradisíacos lugares.

La tortuga de Carey es una de las diez especies exóticas que están en peligro de extinción en Nicaragua y esto significa que son vigiladas de cerca. Según los expertos, para evitar la desaparición de las especies en Nicaragua se debe fomentar una legislación basada en la realidad del país, con normas factibles de ser aplicadas, más la preocupación de las autoridades por hacerlas respetar.

Empero, la responsabilidad también recae en el comprador y evitar la adquisición de carey es un método para evitar la desaparición de estos bellos galápagos.

Por ello y debido a la cantidad de tortugas marinas que llegan a las costas de Brasil para desovar, el trabajo de especialistas en la lucha por frenar la extinción de estas amenazadas especies encuentra gran aliento.

El Proyecto Tamar, un exitoso programa de conservación que se apoya en la participación activa de comunidades costeras, estimaba en unas 800.000 crías las tortugas protegidas.

Los especialistas de Tamar también lograron registrar “in fraganti” 1.076 actos de desova en las arenas de los 900 kilómetros de playas vigilados en cada temporada. De este total, 432 fueron de la especie cabezona, o caguama (Caretta caretta), 538 de la oliva (Lepidochelys olivacea), 31 de la laud (Dermochelys coriacea), 59 de carey (Eretmochelys imbricata) y 16 de la verde (Chelonia mydas).

Otro santuario para estas tortugas es la Isla de Upeh (Malasia), donde nidifican los 15.000 ejemplares que quedan aún en el mundo. Empero, la acción de los furtivos está dando al traste con cualquier plan de conservación.

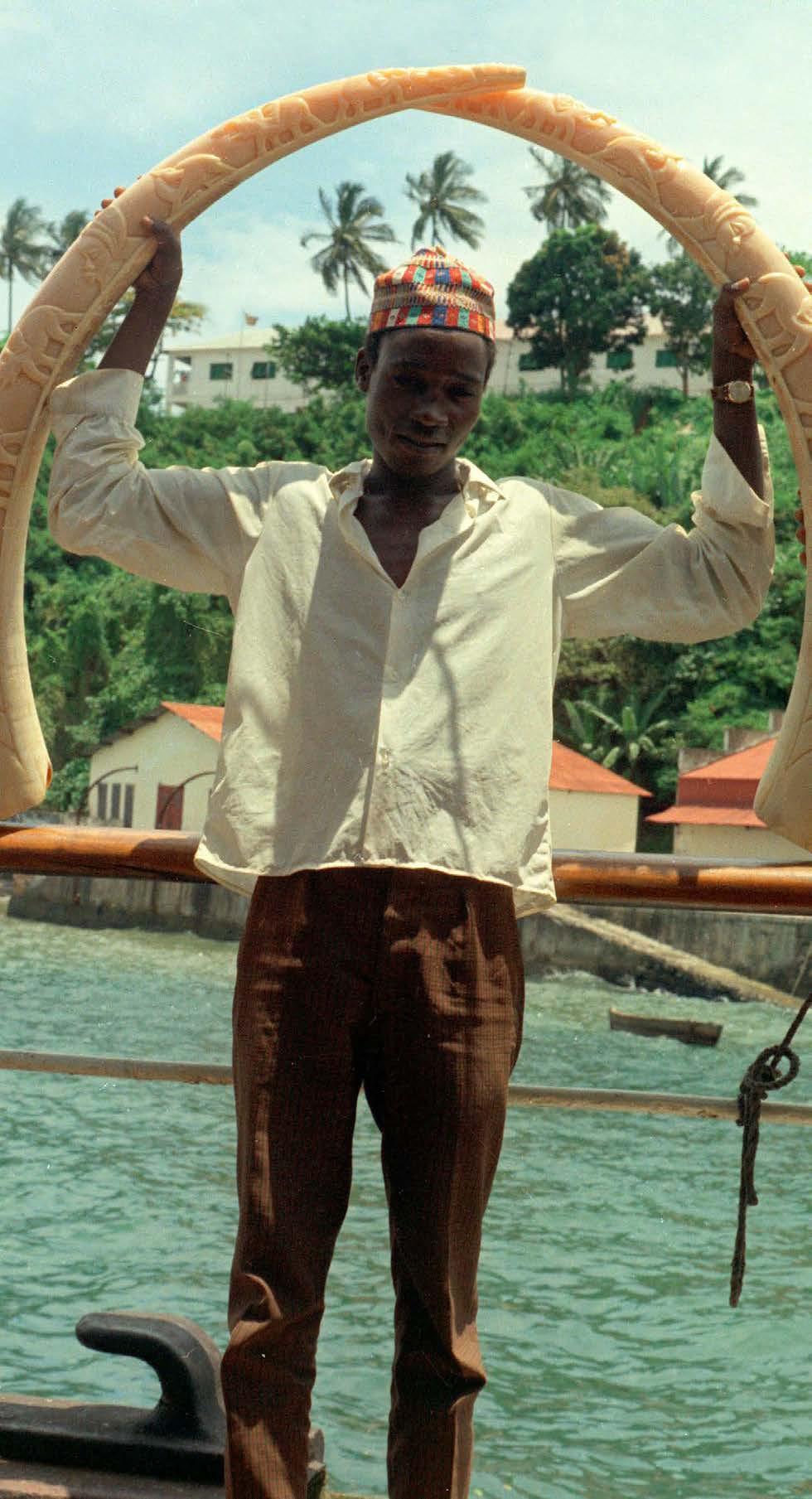

Marfil y Nácar

El marfil es otro de los grandes enemigos de la conservación. Los colmillos del elefante africano surten los mercados orientales y occidentales que comercian con los adornos fabricados con este material. A pesar de que legalmente cada vez su facturación es menor, la caza furtiva está diezmando a los paquidermos y suministrando de marfil el mercado del contrabando.

El comercio de marfil fue prohibido en 1989 por un tratado internacional, pero de nada ha servido con la actividad delictiva de los cazadores sin escrúpulos, que masacran al animal exclusivamente para hacerse con los preciados trofeos.

El nácar (por su parte) es la sustancia dura, blanca, brillante y con reflejos irisados, que forma el interior de varias conchas de moluscos. Con un uso prehistórico, Ecuador lo atesora desde hace 10.000 años en su historia a través del arte de antiguos pueblos de su costa.

Vasijas con forma de pelícanos, cangrejos, camarones y pepinos de mar, unos equinodermos a los que ahora se les atribuyen facultades afrodisíacas. Pero es la Spondilus (una gran concha de nácar blanco rosado) la que tiene su sitio destacado, debido a que los hombres primitivos de la costa ecuatoriana la dominaron y adoraron.

Al alimento de la Spondilus también se le atribuye poderes afrodisíacos y la posesión de su concha fue símbolo de poder. El trabajo de los hombres primitivos sobre la Spondilus cuajó un conjunto único de arte, historia y utilidad, y se destacan collares, aretes y objetos para el adorno femenino, en un claro respeto y admiración por la fertilidad.

de ayudarla a llegar al mar en las playas de Mérida,

estado mexicano de Yucatán. Miles de quelonios de la especie “carey” (Tortuga de mar)

Imagen cedida por la Universidad de Manchester, que muestra una araña atrapada y conservada en ámbar durante 20 millones de años.

IDIOMAS MAYAS

En Chichicastenango, los cofrades de Santo Tomás, guardianes de antiguas ceremonias, reflejan un legado que vive en cada palabra de su idioma materno. Conservar el idioma es sostener la raíz de las tradiciones, es cuidar los rituales, la espiritualidad y la memoria que da sentido a la identidad indígena de Guatemala. / Arian Zwegers

Legados de identidad que se resisten a quedar en silencio

Redacción: EntreCultura

Fotos: Wikipedia (WP) - Pixabay (PB)

Una familia Kaqchikel en un caserío de Patzún, Guatemala, 1993. Patzún es un municipio del departamento de Chimaltenango, cuya población está compuesta de un 94.8% indígenas de la etnia Kaqchikel y 5.2% ladinos-mestizos. En este caserío, además del Kaqchikel, también se habla español, especialmente en contextos públicos y educativos/ PNUMA-WCMC

¿Sabías que en Guatemala conviven más de 20 idiomas originarios, pero muchos de ellos están desapareciendo en silencio? A pesar de ser un país rico en cultura, historia y raíces ancestrales, la realidad de los idiomas mayas es preocupante. Algunos crecen, otros se estancan y varios están al borde de extinguirse. Este reportaje explora esa realidad: la de los idiomas que aún resisten a callar.

Un país multilingüe que no se escucha igual

Guatemala es una nación vibrante y diversa. Su identidad está tejida por 22 idiomas mayas, además del xinka, el garífuna y el español. Sin embargo, aunque más del 40 % de la población se reconoce como indígena, la mayoría de servicios públicos, medios de comunicación y centros educativos solo hablan un idioma: el español.

Esta imposición no es reciente, pero hoy tiene consecuencias más graves que nunca. A medida que los jóvenes migran a las ciudades o buscan trabajo fuera de sus comunidades, la transmisión del idioma materno se rompe. Los abuelos aún la hablan, pero los nietos ya no.

Algunos idiomas florecen, otros se desvanecen

No todo es pérdida. Algunos idiomas mayas han crecido en número de hablantes en los últimos años. El quiché, por ejemplo, ya supera el millón de hablantes. El q’eqchi’ también muestra cifras positivas, especialmente en regiones como Alta Verapaz e Izabal.

Pero otros no corren la misma suerte. El itza’, hablado en Petén, cuenta con menos de 500

hablantes. El garífuna, presente en Livingston, tiene menos de 3000. El xinka, con sus variantes casi extintas, sobrevive gracias a un puñado de ancianos que resisten al olvido. Son idiomas que hoy viven al filo del silencio.

Educación bilingüe: ¿solución

o promesa vacía?

En teoría, Guatemala cuenta con un sistema de educación bilingüe intercultural. En la práctica, los desafíos son enormes. Muchos docentes no dominan la escritura ni lectura de los idiomas mayas que enseñan, y los materiales educativos son escasos o inexistentes.

Además, el ingreso a la educación formal suele implicar el abandono del idioma materno. Un niño que habla mam en casa debe aprender en español desde la primaria. Lo que debería ser una oportunidad, termina siendo una amenaza a su identidad lingüística.

Racismo lingüístico

A diario, muchas personas enfrentan discriminación por hablar su idioma en espacios públicos. Desde oficinas del Estado hasta centros de salud, la atención casi siempre es en español. Incluso en los tribunales, no contar con un intérprete puede marcar la diferencia entre justicia o injusticia.

Este racismo lingüístico está tan normalizado que muchas personas indígenas optan por callar o modificar su forma de hablar para “encajar”. La vergüenza, impuesta desde fuera, se convierte en autocensura. Y ahí empieza la extinción de un idioma: cuando deja de ser hablado por miedo o por desconfianza.

En muchas comunidades, son las mujeres quienes mantienen vivo el idioma materno. No solo lo enseñan en casa, también lo usan al vender, al curar, al organizar, al contar lo que saben. Hablan su idioma en el mercado, en la escuela, en reuniones, y así lo mantienen andando. Su voz es la que pasa de generación en generación, entre tortillas y tejidos, entre consejos y canciones. Lo que ellas dicen no se pierde, se transforma en memoria viva y en fuerza colectiva. / Foto superior (Mujeres en el mercado de Chichicastenango) - Greg Willis. Fotografía inferior (Una mujer tejedora Tzu’utijil con su ropa tradicional, y vendiendo ropa tradicional.) - Alberto Buscató Vázquez.

Avances que merecen atención

Pese al panorama, hay señales de esperanza. En febrero de 2024 se instituyó el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, obligando a las instituciones del Estado a visibilizarlos y protegerlos.

También existen proyectos comunitarios que promueven el uso cotidiano del idioma, como festivales, clases extracurriculares y materiales audiovisuales.

En San Juan Cotzal, por ejemplo, el idioma ixil es motivo de orgullo. Jóvenes artistas lo usan para escribir canciones, obras de teatro y hasta memes en redes sociales.

En Livingston, el pueblo garífuna impulsa clases comunitarias y turismo cultural para preservar su herencia afrocaribeña.

Mientras tanto, en el oriente del país, algunos líderes xinkas están formando una pequeña academia de idioma para recuperar lo perdido.

Tecnología y mapas para no desaparecer

Una herramienta valiosa surgió recientemente: el Mapa de Idiomas Nacionales, que permite saber en qué municipios se habla cada uno. Esta herramienta ayuda a diseñar políticas públicas más acertadas y visibiliza la diversidad lingüística como un patrimonio vivo.

También comienzan a surgir plataformas digitales y aplicaciones que enseñan vocabulario básico, frases comunes o cuentos tradicionales en idiomas como kaqchikel, achí o tz’utujil. Aunque estas iniciativas aún son limitadas, demuestran que la tecnología también puede ser aliada de la revitalización lingüística.

El reto de preservar una identidad

Preservar un idioma no es solo conservar palabras: es proteger una cosmovisión, una forma distinta de ver el mundo. Cada idioma indígena tiene expresiones que no existen en español. Algunas palabras describen fenómenos naturales, rituales, emociones o valores comunitarios que se pierden si se pierde el idioma.

La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos como sociedad a cuidar ese patrimonio? No basta con celebrar un día nacional, ni con discursos simbólicos. Se necesita inversión, formación docente, políticas públicas reales y, sobre todo, respeto por quienes defienden sus raíces lingüísticas día a día.

Un

país que se vuelve

más pobre

sin sus idiomas

Cada vez que un idioma desaparece, el país se empobrece. No solo culturalmente, sino también humanamente. Perdemos sabiduría ancestral, formas distintas de resolver problemas, de contar historias, de nombrar la vida. Guatemala no puede darse el lujo de perder más voces.

Por eso, hablar, escribir y enseñar los idiomas indígenas no es solo un acto de resistencia: es un acto de amor por la historia, por la identidad y por el futuro. Un futuro donde todas las voces tengan lugar, sin importar cuán antiguas o cuán distintas sean.

FUENTES:

Congreso de la República de Guatemala.

Instituto Nacional de Estadística (Censo 2018).

UNICEF y Academia de Lenguas Mayas.

Festival del Idioma Ixil en San Juan Cotzal.

Proyecto Mapa de Idiomas Nacionales (MAGA/IGN/ALMG).

La sal

El oro blanco de la naturaleza

Redacción: Elena del Castillo

Fotos: EFE

SANTA POLA, ALICANTE, ESPAÑA: Los excrementos de las aves que habitualmente pueblan estas salinas, provocan el desarrollo de un proceso biológico natural que aumenta una cuarta parte la producción anual de sal.

La sal es un producto básico para el organismo del ser humano y otras especies, además de poseer gran protagonismo como condimento y conservante de alimentos. Calificada de ‘sustancia de la vida’, su historia es milenaria, desde hace 4.700 años.

Tan valorada ha estado, que se usaba como moneda de cambio y dio origen a vocablos como ‘salario’.

¿Del mar o de la Tierra?

Ante la primacía de su necesidad, saber si la sal del mar viene de la tierra o es a la inversa parece una cuestión secundaria. Pero es la pregunta que se hacen a menudo los profesionales salineros. La respuesta es que ambas teorías pueden coexistir.

Las grandes masas de sal minera que se encuentran en formaciones subterráneas tienen su origen en mares de épocas geológicas muy antiguas, que quedaron aislados por determinados movimientos muy lentos y que se fueron evaporando hasta dejar grandes depósitos, que desde hace mucho tiempo se explotan mediante diversos métodos.

Pero la salinidad del mar está formada con los aportes de sus aguas. El agua de lluvia tiene el efecto de disolver las sales que componen muchas rocas e incluso masas salinas que puedan encontrarse en la superficie de la tierra. Después, esas aguas terminan en el mar.

Moneda de cambio y pago

Siendo el condimento más antiguo usado por el ser humano, la sal se remonta a épocas prehistóricas. El primer tratado que se conoce sobre ella data del año 2700 a. C. en China. En Europa se han encontrado restos del hombre prehistórico en minas de sal, como en Hallstatt y Duerenberg (Austria), Cardona (España) o el Valle del Seille (Francia). Esas minas debieron ser explotadas desde la Edad de los Metales.

Vista del Salar de Uyuni, un inmenso desierto de sal de 12.000 kilómetros cuadrados ubicado en el departamento andino de Potosí, en el sudoeste de Bolivia.

Luego, Herodoto hizo referencia a ella en el siglo V a.C. En ese mismo siglo, en China, la mayor parte de los ingresos por impuestos provenían de la sal. La Gran Muralla era en realidad una línea de aduanas para la entrada de sal en el país. Así, fue fuente de financiación de algunos estados desde sus orígenes.

Su valor le hizo llegar a convertirse también en moneda de cambio. Se tiene constancia de que los legionarios romanos cobraban parte de su sueldo en porciones de este condimento, origen de la palabra ‘salario’. El imperio romano contó con la factoría de salazones del Portus Ilicitanus. Era un impuesto que fue regulado por el emperador Livius, quien a consecuencia de ello recibió el apodo de ‘salinator’. Plinio el Viejo (s. I d.C.) describió en su ‘Historia Natural’ la obtención de la sal.

Oro blanco

Conocido en algunos periodos históricos como ‘oro blanco’, la sal constituyó un elemento indispensable en la economía de muchas poblaciones costeras basadas en la producción de salazón, hasta que se convirtió finalmente en un condimento esencial en la dieta mediterránea.

El nacimiento de los estados modernos europeos está muy vinculado a los impuestos sobre la sal, que fueron regulados por los reyes medievales. En Francia, Felipe IV de Valois creó la ‘gabelle’, un impuesto para financiar la Guerra de los Cien Años que establecía la compra obligatoria de una cantidad de sal a un precio arbitrario, con lo cual creó un sentimiento de odio en la población hambrienta. Algunos historiadores centran este hecho como el primer detonante de la Revolución Francesa, que lo suprimió.

El quinto elemento

En la antigüedad, la sal era considerada como el quinto elemento, tras el agua, el fuego, el aire y la tierra. Durante muchos siglos se pensó que era un cuerpo simple, por sus características de apariencia homogénea e indisoluble.

Hacia finales del siglo XVIII, Scheele descubrió que la sal podía desprender un gas amarillento, “ácido marino desflogistizado” lo denominó. Más tarde, Humpry Davy (1810) estudió el gas y le denominó cloro. En 1807 Davy obtuvo sodio metal puro por

métodos electroquímicos, con lo que demostraba que este metal era la base de la sal.

Ahora se sabe que la sal común es un compuesto natural de sodio y cloro, Cloruro de Sodio (Cl Na). Su unión entre átomos es un típico enlace iónico. Excluidos el aire y el agua de la sal, en la actualidad es la materia inorgánica más importante de la industria química; a esta industria van a parar casi unas dos terceras partes de la sal producida en el mundo.

Entre sus usos industriales se encuentra la obtención electrolítica del cloro y sodio, la desinfección de aguas, la fabricación de ácido clorhídrico, carbonato sódico o de diversas clases de plásticos, etc. Se usa en el proceso de fabricación del papel, la vulcanización del caucho, la elaboración de pesticidas y herbicidas, el curtido de pieles, en azucareras, aceiteras, plantas textiles y perfumería y jabones.

El desierto blanco de América

En Uyuni (Bolivia) se encuentra el mayor y más alto desierto de sal del mundo, con una superficie de unos 12.000 km² y situado a 3.700 m. de altura al suroeste

del país. Contiene un estrato de 6 m. de sal común muy pura. Se extiende como una enorme llanura totalmente plana y blanca, resto de un mar que llenaba todo el altiplano hasta el Lago Titicaca.

Más al norte y hace más de mil quinientos años, la cultura de la sal en América se remonta al menos a la época de los mayas, quienes disponían de estructuras de madera a modo de salinas y utensilios de cerámica para cocer el agua extraída del mar. La almacenaban y la vendían en zonas retiradas de la costa, hasta donde la transportaban por río en canoas, según descubrió un equipo de científicos estadounidenses en 2005 (costa sur de Belice 600-900 d.C.).

Se sabía que la sal era un recurso codiciado en las poblaciones mayas del interior de la península de Yucatán, zonas que actualmente corresponden al sur de México, Belice y noreste de Guatemala, pero hasta ese reciente hallazgo no se pensaba que su régimen económico fuera tan sofisticado y que se hubieran convertido en tan excelentes empresarios. Los restos arqueológicos encontrados hacen pensar que se fabricaba sal en masa.

El salar de Uyuni se formó hace unos 40.000 años por la desecación del lago Minchin y contiene aproximadamente 10.000 millones de toneladas de sal.

El área de Las Salinas de Cabo Rojo en Puerto Rico, comprende 1,249 acres. La explotación comercial de las salinas fue la primera industria que establecieron los españoles en Puerto Rico.

Trabajadores haitianos acumulan la sal para su secado, antes de ser envasada, durante su jornada laboral en las Salinas de Bani, República Dominicana.

La silla vacía

“Saber esperar tiene su valor”

Redacción: EntreCultura

Cada tarde, en una cafetería del centro, Lucía ocupaba la misma mesa junto a la ventana.

Siempre pedía lo mismo: té de manzanilla, un cuaderno de notas y su bolígrafo favorito. Era escritora, o al menos eso intentaba ser. Llevaba meses intentando terminar su primer libro, pero el final simplemente no llegaba.

A veces, miraba a través del vidrio la vida pasar: parejas tomadas de la mano, madres con hijos, ancianos con sus periódicos. Le gustaba observar, pero más le gustaba imaginarles historias. Aunque, últimamente, se sentía vacía. Como si ya no tuviera nada que decir.

Un día, mientras hojeaba su libreta sin escribir una sola palabra, notó que el mesero colocaba una silla más en su mesa.

- No pedí otra silla, dijo.

- Lo sé (respondió él, sonriendo)... Pero alguien la va a necesitar.

Lucía frunció el ceño. Nadie llegó. Nadie se sentó. Pero la silla quedó ahí.

Al día siguiente, volvió a su rutina. La misma mesa, la misma taza, el mismo cuaderno en blanco. Y la silla seguía ahí, vacía. Sin saber por qué, comenzó a escribir sobre ella.

Imaginó a alguien que llegaba, se sentaba, contaba su historia y se marchaba.

Escribió todo de un tirón. Los días siguientes, la historia continuó.

Cada tarde, un personaje nuevo se sentaba en esa silla invisible: una niña con miedo a crecer, un hombre que había dejado de soñar, una mujer que buscaba perdón. La silla vacía se convirtió en la voz que le faltaba. Era como si alguien, o algo, le estuviera susurrando las historias que no lograba encontrar sola.

Semanas después, terminó su libro. Lo tituló “La silla vacía”.

Antes de enviar el manuscrito a la editorial, fue a la cafetería una vez más. El mesero se acercó con una sonrisa cómplice.

-¿Hoy sí viene alguien?, preguntó ella, en tono de broma.

-Hoy ya no hace falta (respondió él)... La silla cumplió su propósito.

Lucía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió llena. Entendió que no siempre necesitamos respuestas claras. A veces, solo necesitamos el espacio para escuchar lo que llevamos dentro.

Mensaje final:

A veces, la vida no te da respuestas de inmediato. Pero si te detienes, respiras y te abres al momento, incluso una silla vacía puede enseñarte lo que necesitas. Porque no todo lo que parece vacío lo está… a veces, es solo un espacio esperando ser descubierto.

Ayúdame a encontrar las 5 herraduras que nuestros amigos los gatos han escondido

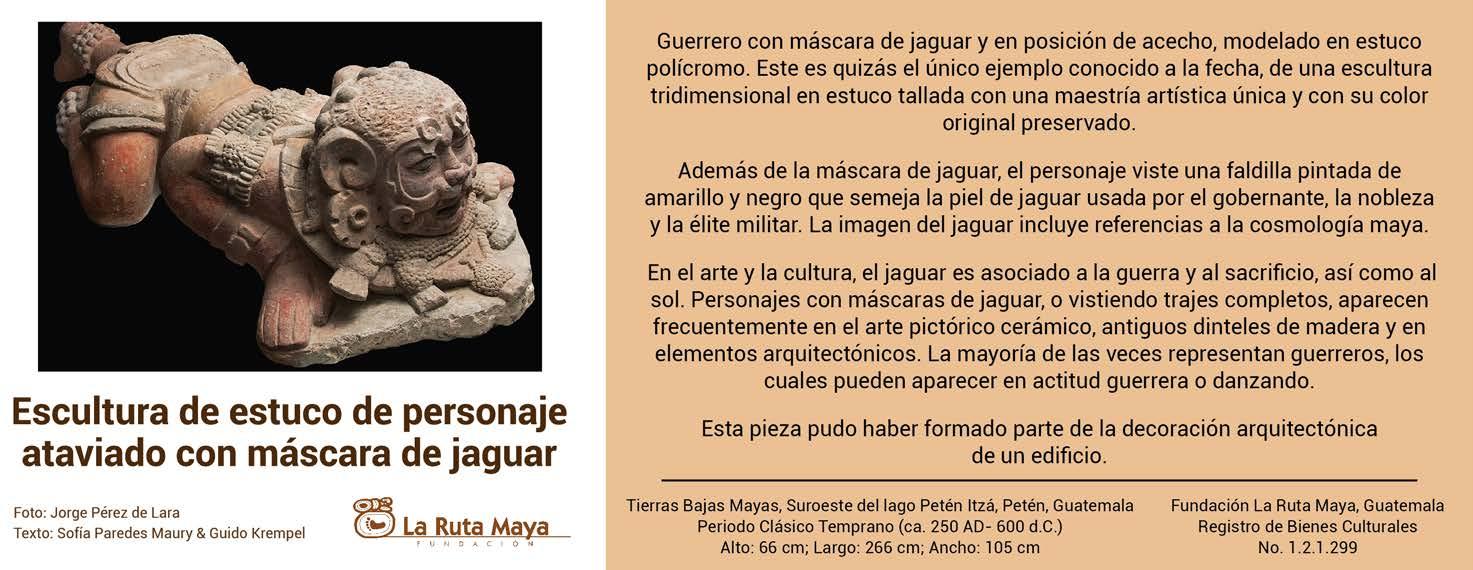

Gongora claviodora

Dressler 1972

Etimología:

Gongora: nombrada en honor de Antonio Caballero y Gongora, arzobispo de Córdova y virrey de la Nueva Granada.

Claviodora: epíteto formado de dos palabras “clavi” que significa clavo y “odora” que significa que huele a, o sea “con olor a clavo”, en alusión a su olor muy parecido al de Syzygium aromaticum.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

¿Qué estudia la tafonomía?

La tafonomía es la ciencia que estudia qué pasa con los restos de seres vivos después de su muerte, hasta que se convierten en fósiles. Analiza cómo se descomponen, se entierran y se conservan en el tiempo.

Por ejemplo, si un animal muere, la tafonomía investiga si su cuerpo fue comido por otros, si se secó al sol, si quedó cubierto por tierra o agua, y cómo eso afectó su preservación. Esta disciplina ayuda a entender mejor el pasado, porque revela qué condiciones permiten que los restos sobrevivan millones de años y qué pistas nos dejan sobre su entorno original.

¿Quién inventó..?

FÓSFOROS O CERILLOS DE FRICCIÓN

En 1826, el químico británico John Walker hizo un descubrimiento accidental que cambiaría la forma de encender fuego. Mientras experimentaba con mezclas químicas, notó que un palillo recubierto con ciertos compuestos encendía al frotarse contra una superficie rugosa. Así nació el primer fósforo de fricción. Antes de esto, hacer fuego requería chispear piedras o usar yesca, un proceso lento y complicado. Con su invento, encender una llama se volvió sencillo, rápido y seguro. Aunque al principio no lo patentó, su creación marcó un antes y un después en la vida cotidiana y en la historia de la química aplicada.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

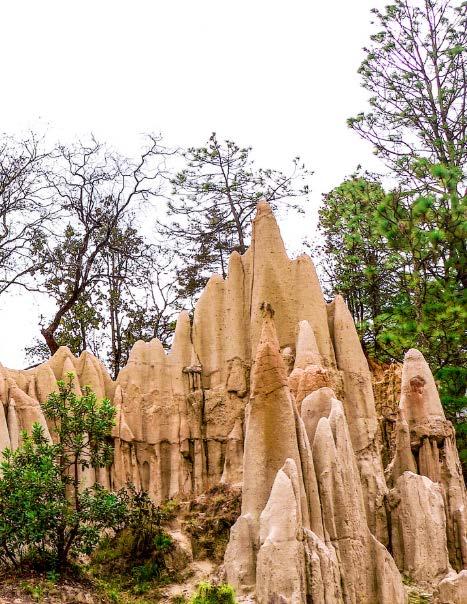

Riscos de Momostenango en Totonicapán, recibieron el estatus de Parque nacional en el año 1955, / Foto tomada por Harry E. Díaz 2020

Fuente de foto: Wikipedia / Tomomarusan