EDIT RIAL

Mirar al cielo ha sido, desde tiempos remotos, una forma de buscar respuestas. Sin embargo, para las culturas ancestrales de Mesoamérica, no se trataba solo de contemplar las estrellas por admiración, sino de comprenderlas, medirlas y traducirlas en conocimiento.

Investigaciones nos han demostrado que los mayas, los olmecas, los mexicas (aztecas) y otros pueblos originarios no eran simples observadores del firmamento. Eran verdaderos científicos celestes, capaces de registrar los ciclos del sol, la luna, Venus y otras estrellas con una precisión sorprendente. Sus calendarios, alineaciones arquitectónicas y rituales estaban profundamente ligados a los movimientos astronómicos; por eso, no debe sorprendernos que en sitios como Chichén Itzá, Monte Albán o Teotihuacán se encuentren estructuras orientadas según los solsticios o equinoccios, o templos que funcionan como observatorios solares y planetarios.

Lejos de ser un conocimiento aislado o decorativo, la astronomía para las culturas ancestrales mesoamericanas, fue un sistema complejo que integró ciencia, arte, religión y poder. Así, los centros astronómicos no solo fueron lugares de observación, sino espacios sagrados donde el tiempo se tejía con la espiritualidad y la tierra se sincronizaba con el cosmos.

Hoy en día muchos de nosotros nos preguntamos: ¿qué nos dice esto de las prioridades de estas civilizaciones? ¿Qué tanto hemos dejado de mirar al cielo como guía?

En tiempos de avances tecnológicos y pérdida de vínculos con la naturaleza, recuperar la cosmovisión de nuestros antepasados puede ofrecernos una perspectiva valiosa sobre la relación entre conocimiento y armonía con el entorno.

Si este tema despierta tu curiosidad tanto como a nosotros, te invitamos a leer el artículo principal de nuestra nueva edición: “Los astros y las culturas ancestrales”, donde recorremos distintos sitios arqueológicos, en cuyas entrañas se encuentran estructuras utilizadas como centros astronómicos.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com

Freddy Aguilar Multimedia

para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

Foto: Redes Tickt Live

Foto: Web https://www.eticket.gt/

Foto: IG eventus_kids

15 de mayo

8:00 pm a 10:00 pm

Stand up de Alexa Zuart Teatro Lux 6a. Avenida 11-02 Zona 1

Valor: Desde Q. 280.00

Entradas a la venta en www.tickt.live

20 de mayo 8:00 pm a 11:00 pm

Concierto de Paloma San Basilio Grand Tikal Futura Hotel, Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11

Valor: Desde Q. 590.00

Entradas a la venta en www.primerafila.shop

23 de mayo

Concierto de Pimpinela Forum Majadas 27 Avenida, Parque Comercial Majadas Zona 11.

Valor: Desde Q.500.00

Entradas a la venta en www.eticket.gt 8:00 pm a 11:00 pm

25 de mayo al 8 de junio

11:00 am y 4:00 pm

Obra “La escuelita de la granja” Gran Teatro Delirio, Kilómetro 7.5 final Boulevard Los Próceres, Zona 10.

Valor: Desde Q.100.00

Entradas a la venta a través del WhatsApp 3059-3368 y en taquilla el día del evento.

Ciudades del futuro

Las urbes de las próximas décadas integrarán soluciones sostenibles y resilientes, estarán altamente conectadas e incorporarán tecnologías que tendrán un papel central en la vida diaria de las personas.

De igual forma, estas ciudades dispondrán de espacios con múltiples funciones que fomentarán la interacción social y contarán con estructuras arquitectónicas inspiradas en la naturaleza, según las imagina la inteligencia artificial (IA).

We Make Cities

El proyecto ‘We Make Cities’, WMC, (‘Hacemos ciudades’), de la oficina de arquitectura y planificación Lugadero, con sedes en Sevilla (España) y Londres (Reino Unido), tiene como objetivo imaginar y visualizar como serán y se transformarán las ciudades en el futuro próximo para adaptarse a los múltiples cambios y desafíos que enfrentará el mundo en los decenios venideros.

El proyecto busca diseñar “entornos urbanos más sostenibles, inclusivos, resilientes y eficientes, que puedan hacer frente al cambio climático, la urbanización descontrolada, la escasez de recursos, la desigualdad social y otros problemas globales”, explican desde Lugadero.

Los genios detrás de las nuevas ciudades

El equipo de esta oficina se autodefine como transdisciplinar al estar compuesto por arquitectos, diseñadores, urbanistas, paisajistas, ambientalistas, escritores, sociólogos, artistas plásticos, y expertos en IA e incluir especialistas de diferentes disciplinas, como la cultura y el sector audiovisual.

En la fase inicial de WMC se ha utilizado el potencial de la inteligencia artificial (IA) como herramienta creativa, combinada con una visión artística, para visualizar y conceptualizar cómo serán las ciudades del futuro, y generar ideas innovadoras y futuristas sobre la arquitectura, el diseño urbano y la vida en las ciudades a través de casos hipotéticos, según explican.

Las hipótesis globales sobre la cuales la IA generó sus conceptos e imágenes, creando escenarios distópicos que serán analizados en otra fase del proyecto para ver cómo podrían transformarse de manera positiva, se han aplicado a entornos urbanos semejantes a los de la ciudad de Sevilla, señalan. Sin embargo, el método desarrollado por Lugadero para generar una visión prospectiva de las ciudades del futuro, puede aplicarse a otras urbes con características climáticas y urbanísticas similares a las de Sevilla, localizadas en América, Europa y otras partes del mundo, y ya se están formando grupos de trabajo para llevar el proyecto WMC a otros lugares, según explican.

La inteligencia artificial imagina el futuro urbano

“Al utilizar la inteligencia artificial en este proyecto, hemos buscado no solo visualizar posibles futuros, sino también inspirar y generar un debate constructivo sobre cómo podemos reimaginar y transformar nuestras ciudades para enfrentar los desafíos globales”, explican el arquitecto Javier Martínez y la informadora Marta Morera, de Lugadero.

“Pedimos a la IA que imagine escenarios urbanos adaptados a los desafíos del cambio climático, mediante instrucciones como ‘visualiza una ciudad con infraestructuras resilientes frente a inundaciones’ o ‘diseña un barrio que integre tecnologías para mitigar el calor extremo’”, comentan Morera y Martínez.

Algunas de las instrucciones que dieron a la IA en materia de tecnología e innovación, fueron ‘desarrolla un entorno urbano con vehículos autónomos y sistemas de transporte inteligente’ o ‘imagina edificios futuristas equipados con tecnologías de energía renovable y eficiencia energética’, según apuntan.

Ciudades para todos

El equipo de Lugadero considera esencial que las ciudades del futuro sean inclusivas y accesibles para todos, por lo que dio a la IA instrucciones del tipo “diseña espacios públicos que fomenten la participación ciudadana y la inclusión social” o “crea barrios donde la accesibilidad y la diversidad sean prioritarias”.

También consideran vital que las ciudades del futuro respeten y integren sus raíces culturales, y en ese sentido le entregaron a la inteligencia artificial instrucciones como “fusiona elementos arquitectónicos tradicionales con diseños contemporáneos” o “visualiza eventos culturales adaptados a un entorno urbano futurista”.

Por otra parte, algunas de las instrucciones en materia de economía circular y gestión sostenible de recursos, fueron “crear barrios autosuficientes en términos de energía y recursos”, según explican Morera y Martínez.

Enfoque aplicable en otras ciudades del mundo

El equipo de Lugadero cree que el enfoque de ‘We make cities’ puede ser particularmente relevante para aquellas ciudades situadas en latitudes similares a Sevilla, en el entorno del paralelo 37 del hemisferio norte y que comparten características climáticas y urbanísticas, como por ejemplo San Francisco (California, EE.UU.); Atenas (Grecia) o Seúl (Corea del Sur).

“San Francisco, comparte con Sevilla un clima caracterizado por veranos secos y cálidos e inviernos suaves y húmedos; y enfrenta desafíos similares en términos de urbanización, gestión de recursos hídricos y sostenibilidad”, según esta misma fuente.

Por esa razón, “aplicar en este lugar el enfoque de WMC podría ofrecer soluciones innovadoras para ayudar a combatir la contaminación, mejorar la movilidad urbana y fomentar la inclusión social en una metrópolis densamente poblada”, apuntan.

Otras localizaciones de EE. UU. con características climáticas y urbanas similares, son Albuquerque (Nuevo México), que sufre, al igual que Sevilla, problemas de utilización de recursos naturales y urbanización, o Virginia Beach (Virginia), que podría enfrentar riesgos significativos de inundaciones y escasez de recursos, que también se ven exacerbados en Sevilla, añaden.

Otras ciudades similares

Asimismo, el carácter global del proyecto, ha conducido a la formación de grupos trabajar en red en Londres (Reino Unido), Barcelona (España), Frankfurt (Alemania) o Verona (Italia), entre otras ciudades, según Lugadero.

“Resulta muy sugerente la posibilidad de explorar estas ciudades bajo el mismo marco metodológico, lo que quizás permitiría identificar patrones comunes y soluciones adaptables a contextos específicos, promoviendo uno de los principales objetivos de ‘We make cities’: generar una visión global más cohesionada de las ciudades del futuro”, concluyen Morera y Martínez.

La Pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá no solo honra a una deidad maya, también marca con precisión los equinoccios. Dos veces al año, la luz y la sombra dan vida a la serpiente emplumada. Astronomía, arquitectura y espiritualidad unidas en una sola maravilla. / Mariordo - Wikipedia

Las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron complejos sistemas de observación astronómica que impactaron directamente en su vida cotidiana, en su religión, su agricultura y su organización política.

Lejos de ser meras construcciones simbólicas, los centros astronómicos de culturas como la Olmeca, la Maya, la Mexica (Azteca) y otras, funcionaban como verdaderos observatorios desde donde se calculaban solsticios, equinoccios, eclipses y otros fenómenos celestes.

La cosmovisión mesoamericana y su relación con el cielo

En el pensamiento mesoamericano, el cielo no solo era el hogar de los dioses, sino también un espacio lleno de signos y advertencias. La observación astronómica no era un ejercicio aislado, sino parte de un sistema de pensamiento que entendía al universo como un tejido donde el tiempo, la naturaleza, lo humano y lo divino se entrelazaban.

Así, los movimientos del sol, la luna, Venus y otras estrellas servían para ordenar calendarios agrícolas, rituales religiosos, guerras y hasta coronaciones de los gobernantes. En este sentido, los centros astronómicos eran también centros de poder.

San Lorenzo y La Venta: los orígenes olmecas de la astronomía

Aunque no se han identificado estructuras claramente observacionales como en sitios mayas o mexicas, las ciudades olmecas de San Lorenzo y La Venta muestran evidencias de alineaciones astronómicas tempranas. Investigaciones han sugerido que algunas plataformas y monumentos fueron orientados en función de los

solsticios y de Venus, un astro importante desde tiempos muy antiguos.

Los olmecas, considerados la “cultura madre” de Mesoamérica, establecieron principios que luego serían heredados y perfeccionados por los mayas y mexicas: la dualidad cósmica, la importancia del eje Este-Oeste, y el vínculo entre arquitectura y astronomía.

Chichén Itzá: la danza del sol

Uno de los centros astronómicos más famosos es Chichén Itzá, en la península de Yucatán. Aquí, la pirámide de Kukulkán (también conocida como El Castillo) muestra una impresionante alineación con los equinoccios. Durante estos días, la luz del sol proyecta una serie de sombras triangulares en la escalera norte del edificio, creando la ilusión de que una serpiente (representación de Kukulkán o Quetzalcóatl) desciende de la cúspide del templo.

Este fenómeno no era accidental. Se trataba de un cálculo astronómico y arquitectónico exacto, que reforzaba la idea de que los gobernantes tenían el poder de hacer “descender a los dioses”. El templo también presenta una orientación precisa hacia fenómenos solares y estelares, incluyendo alineaciones con el planeta Venus.

Copán y Quiriguá: observatorios mayas del sur

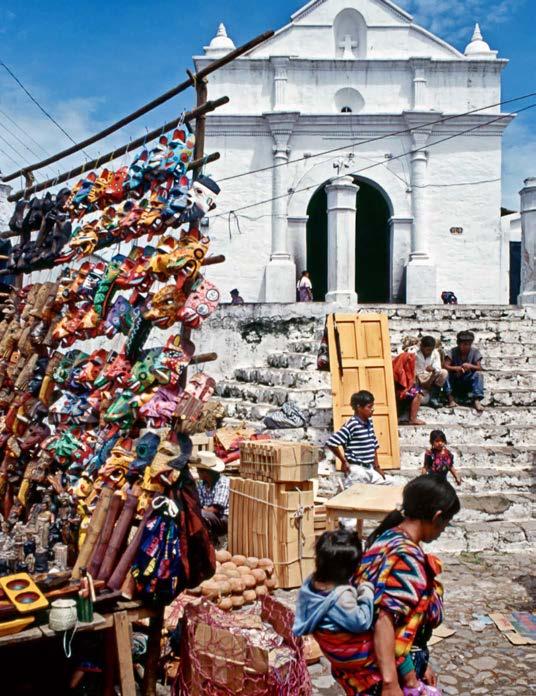

En la región sur del mundo maya, sitios como Copán (Honduras) y Quiriguá (Guatemala) también cuentan con evidencias de observación astronómica. En Copán, por ejemplo, se encuentra la Escalinata de los Jeroglíficos, que además de narrar la historia dinástica de la ciudad, tiene una orientación hacia puntos específicos del cielo, y sugiere un conocimiento preciso del ciclo solar.

Tenochtitlan y Templo Mayor

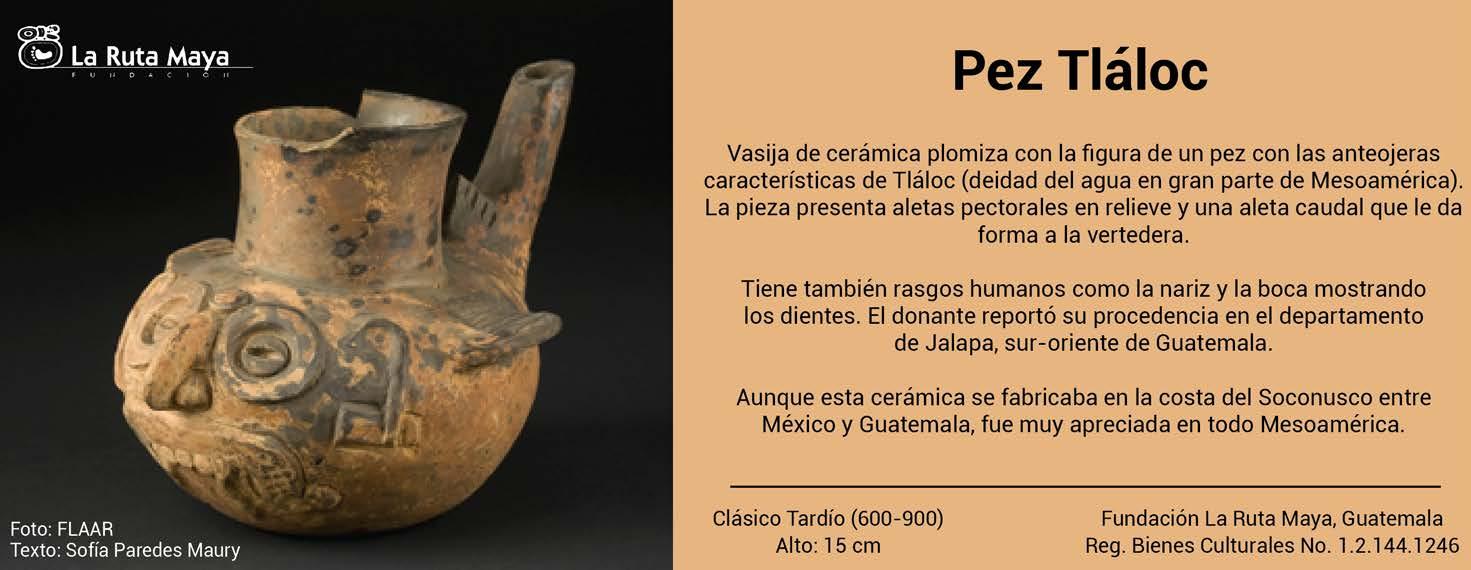

El Templo Mayor, corazón espiritual y político de Tenochtitlan, la capital mexica, era un centro astronómico en sí mismo. Su estructura dual estaba dedicada a Huitzilopochtli (dios solar y de la guerra) y Tláloc (dios de la lluvia). La orientación del templo y ciertos elementos rituales respondían a ciclos solares, incluyendo los equinoccios y solsticios.

Los sacerdotes mexicas mantenían un calendario doble, uno solar y otro ritual, y eran expertos en predecir eclipses. Las fiestas religiosas estaban cronometradas con exactitud, y el fuego nuevo —celebrado cada 52 años— marcaba un reinicio cósmico basado en la coincidencia de ambos calendarios.

En Xochicalco, la estructura más relacionada con la astronomía es la Cueva del Observatorio.

Este observatorio subterráneo fue tallado en la roca y tiene una chimenea o tubo vertical por donde entra la luz solar en fechas específicas, especialmente alrededor del 14 y 15 de mayo y del 28 y 29 de julio, fechas cercanas al paso cenital del Sol (cuando el Sol está directamente sobre la cabeza y no proyecta sombra).

Durante esos días, el rayo de sol entra por el tubo e ilumina de forma directa el piso de la cueva, lo que sugiere que era usada por los antiguos astrónomos para marcar ciclos solares importantes para la agricultura y la religión. / RD

Xochicalco: un observatorio en la roca

Uno de los observatorios astronómicos más sofisticados de Mesoamérica se encuentra en Xochicalco, un sitio posclásico en el actual estado de Morelos. Allí se halla una cueva artificial que tiene un tubo vertical en el techo: por ese tubo, la luz solar entra e ilumina directamente el fondo de la cueva durante los días del paso cenital del sol.

Este tipo de observación no solo servía para fines rituales, sino que también era crucial para la agricultura, ya que esos días marcaban el inicio del ciclo agrícola más importante del año.

FUENTES:

Aveni, A. F. (2001). Skywatchers: A Revised and Updated Version of Skywatchers of Ancient Mexico. University of Texas Press.

Milbrath, S. (1999). Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore, and Calendars. University of Texas Press.

Caso, A. (1953). El pueblo del sol: Ensayo sobre la civilización de los antiguos mexicanos. Fondo de Cultura Económica.

Šprajc, I. (2018). “Astronomical Alignments at Mesoamerican Temples”. Journal of Archaeological Science, 92, 64-79.

Carlson, J. B. (1999). “Mesoamerican Astronomy and the Calendar”. En Archaeoastronomy in the Americas. Ballena Press.

López Austin, A. & López Luján, L. (2009). Monte sagrado –templo mayor: El cerro y la pirámide en la tradición religiosa mesoamericana. INAH.

El regreso del mamut

Científicos buscan a través de muestras de ADN, traer de vuelta a la vida, a uno de los animales terrestres más grandes de la prehistoria.

Redacción: Francisco Javier Alonzo - EFE

Fotos: Colaboradores EFE (EFE) - PIXABAY (PB)

Imagen generada por IA que muestra el encuentro de un ser humano de actualidad con el mamut. / PB

Los mamuts dejaron de caminar por nuestro planeta hace miles de años, pero los científicos se plantean la posibilidad de resucitar esta especie.

Hoy día, su clonación es imposible porque no disponemos de un ADN en condiciones, pero si algún día se encontrara o completara, podríamos asistir al resurgir de estos gigantes lanudos.

4 millones de años

Los primeros mamuts aparecieron hace unos cuatro millones de años sobre la faz de la Tierra, pero eran diferentes a la imagen que existe de ellos, pues no tenían una espesa capa de pelo.

El mamut lanudo surgió mucho más tarde, 150.000 años atrás, como resultado de la adaptación de la especie a la vida en las estepas durante la glaciación: disminuyó de tamaño y adquirió su largo y característico pelaje, a la par que aumentaba su grasa corporal, disminuían sus pabellones auditivos y se incrementaba la curvatura de sus colmillos.

Todos estos cambios morfológicos le facilitaron

la supervivencia en la tundra, pero hace unos 10.000 años casi todos desaparecieron de forma masiva. Los últimos ejemplares se extinguieron hace unos 3.700 años en un reducto de la Siberia oriental: la Isla de Wrangel. Ahora, casi cuatro milenios después, algunos científicos se plantean la incipiente posibilidad de resucitar al mamut.

Inicios de la clonación

En julio de 1996 el Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia) daba a conocer a la oveja Dolly, protagonista de la portada de periódicos de todo el mundo al convertirse en el primer mamífero clonado de la historia. Desde entonces, los científicos han realizado clonaciones con otros animales, incluso híbridos (el pasado mayo nació el primer clon de un mulo), y la tecnología avanza tan rápido que las aspiraciones de algunos expertos alcanzan ya varias especies extintas.

Recientemente un equipo de científicos ha intentado sin éxito devolver a la vida al bucardo (subespecie de cabra pirenaica extinta en el 2000), y otras investigaciones persiguen recuperar otras

especies desaparecidas, como el Tigre de Tasmania, en Australia. De todas ellas, la más ambiciosa y sorprendente pretende recuperar al gigante lanudo de la última glaciación: el mamut lanudo.

¡Replicar al mamut?

¿Es posible la clonación de un mamut hoy día? La respuesta es contundente para el Dr. Adrian Lister, paleontólogo del University College de Londres: “Es un sueño de fantasía”.

El mayor obstáculo, según los expertos, se encuentra en los hallazgos de ADN. “Solo se han obtenido pequeños fragmentos del ADN, lo que representa una muy pequeña fracción del complejo código genético que permitiera iniciar el crecimiento de una cría de mamuts”, explica el Dr. Joaquín Arroyo Cabrales, especialista en mamíferos del Cuaternario.

Hasta ahora se han encontrado miles de restos fósiles de estos proboscideos, pero el descubrimiento de diversos ejemplares congelados es lo más interesante para este campo.

El primer hallazgo se remonta a 1799, en la península de Yakutia (Rusia), con el llamado Mamut de Adam o de Lena, pero desde entonces ha aparecido una buena cantidad de restos importantes. “Ha habido muchos hallazgos de mamuts completa o parcialmente congelados, pero no existe un número cierto” (comenta el Dr. J. Arroyo Cabrales).

“Lo importante -añade- es que los únicos que se conocen son ejemplares que se depositaron en el permafrost, sedimento congelado que solo existe en latitudes al norte de los 60º latitud norte”.

Bajo el hielo de Siberia

La gran mayoría de los hallazgos de estos gigantes congelados se han localizado en Siberia (Rusia), donde se estima que existen millones de mamuts que esconden sus secretos bajo el hielo.

En el Mamut Berezovka (1901-02), por ejemplo, se pudieron encontrar restos de piel en la cabeza, el Mamut Middle Kolymma (1924) conservaba la trompa, el Mamut Terektyakh (1971) mostró una buena parte del esqueleto con tejidos blandos, piel y pelo, mientras que el Mamut Magadan Baby

“La extinción del mamut se debió a un dramático cambio del clima, que empezó hace unos 12.00010.000 años”, afirma el paleontólogo Dick Mol. “La fría y seca estepa de los mamuts se convirtió en una calurosa y húmeda tundra -explica-, y las precipitaciones se incrementaron inmensamente”.

Todo esto redujo repentinamente la vegetación de la que se alimentaban, y abocó al mamut a la desaparición. “La teoría más convincente es la del cambio climático”, corrobora el Dr. John de Vos, del Museo Nacional de Historia Natural de Leiden (Países Bajos). “Este cambio produjo el calentamiento del clima y la desaparición del ecosistema en el que vivía el mamut”, apunta.

Los últimos mamuts

Sin embargo, hay un hecho que refuta esta teoría: el último grupo de mamuts se extinguió mucho después, hace unos 3.700 años, en una pequeña isla de la Siberia oriental, la Isla de Wrangel. Por ello, un paleontólogo del Museo Nacional Natural de Nueva York (EE. UU.), Ross MacPhee, sostiene una nueva teoría al respecto: una epidemia los mató. “Más de 130 especies desaparecieron en un periodo de tal vez medio milenio o menos, y las enfermedades son lo único que podría haber causado esto”.

Para probar esto, R. MacPhee trata de analizar los tejidos de mamut existentes para encontrar retazos de virus o bacterias letales, y especula con la posibilidad de que fuera el hombre el que contagiara con sus enfermedades al resto de animales, incluido el mamut.

Si la teoría de MacPhee es cierta, el hombre podría haber causado de forma indirecta una extinción masiva, pero también lo podría haber hecho de forma directa. Para Larry Agenbroad, director del Mammoth Site of Hot Springs, en Dakota del Sur (EE. UU.), el mamut no se extinguió por quedarse sin comida, sino porque pasó a serla.

“Creo que los cazadores humanos tuvieron una influencia principal en la extinción del mamut, al menos en Norteamérica”, afirma Agenbroad. “También puede que hubiera una combinación de eventos que todavía desconocemos (puntualiza), pero tengo poca fe en la teoría del cambio climático o en el de una epidemia”.

Avistamientos actuales

El tiempo y las investigaciones darán la razón a unos u a otros. Hay quien dice que puede que unos pocos de estos enormes mamíferos todavía sobrevivan en algunas regiones de la taiga siberiana. Algunos cazadores han asegurado haber visto enormes bestias peludas con grandes colmillos curvados, pero todavía no se han obtenido evidencias notables de su existencia, a pesar de que muchas expediciones lo han intentado.

De momento su existencia actual parece pertenecer más al difuso campo de la Criptozoología que al de la Paleontología o Biología. No obstante, puede que en un futuro cercano podamos admirar de nuevo a estos gigantes de la Edad de Hielo, pero como producto de la evolución de la clonación.

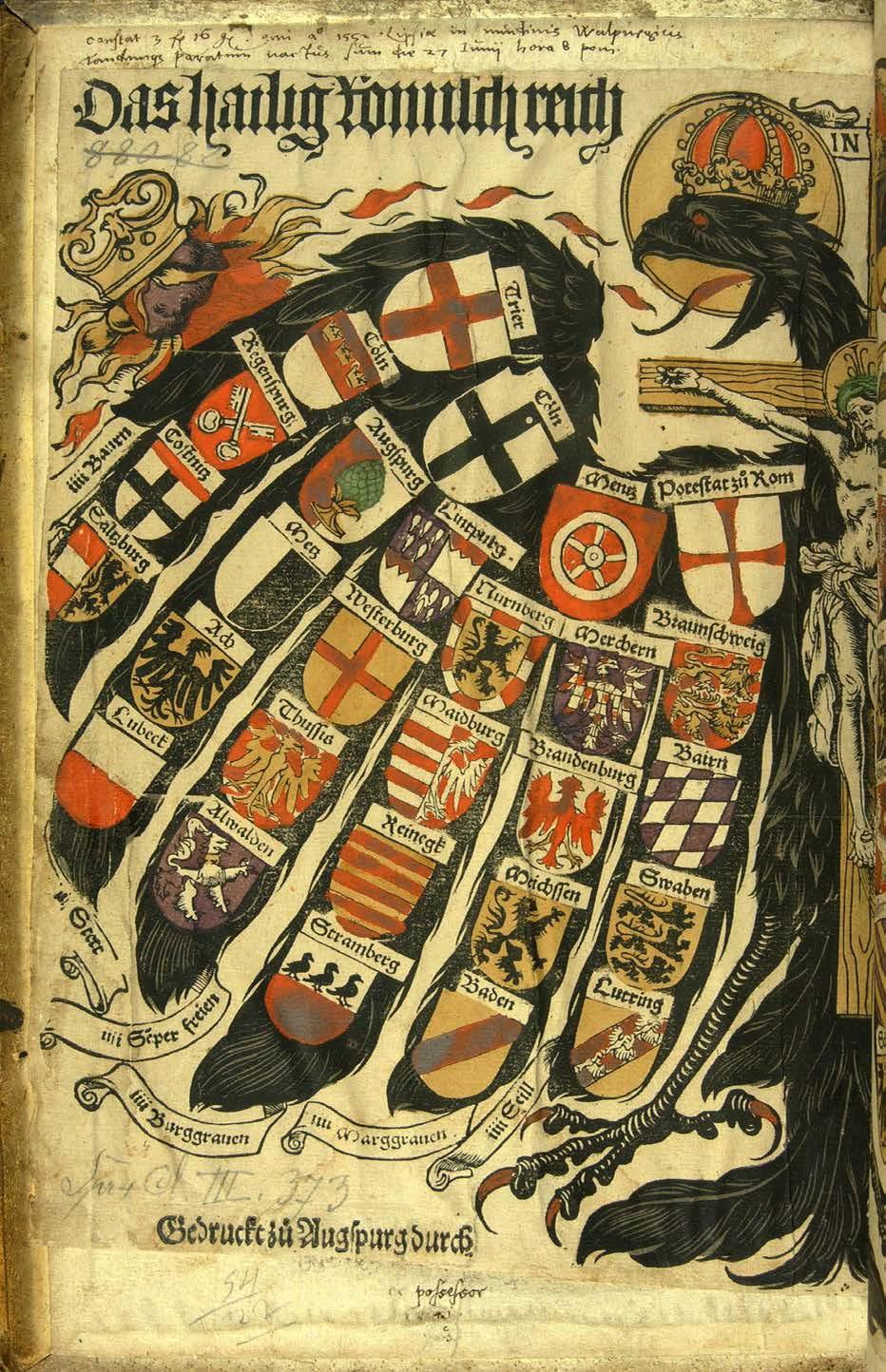

El simbolismo de la heráldica

La gran riqueza de la heráldica radica en que cada símbolo tiene un significado profundo. Un escudo no se diseña por estética, sino como una narración simbólica. Así, un escudo con un lobo puede indicar coraje frente a la adversidad; un puente puede simbolizar la unión de dos pueblos; un grifo puede representar vigilancia y valentía.

Esta carga simbólica convirtió a la heráldica en una forma de comunicación no verbal poderosa, especialmente en épocas donde gran parte de la población no sabía leer ni escribir.

La

heráldica civil, eclesiástica y territorial

Aunque solemos asociarla con la nobleza, la heráldica también se extendió a otros ámbitos:

Heráldica civil: usada por ciudades, villas, gremios y corporaciones.

Heráldica eclesiástica: usada por obispos, papas y órdenes religiosas.

Heráldica institucional y militar: presente en ejércitos, universidades, academias.

En muchos países, los escudos de armas municipales siguen regulados por decretos oficiales. Cada símbolo dentro de ellos representa la historia, economía o geografía de la región.

¿Tradición o herramienta moderna?

Aunque ya no se usa en batallas, la heráldica sigue viva en logotipos, emblemas y banderas. Es habitual ver escudos heráldicos en:

● Pasaportes y sellos oficiales.

● Escuelas y universidades.

● Equipos deportivos y asociaciones.

● Instituciones gubernamentales.

Chefs IA

¿Tendrá el toque secreto la inteligencia artificial para sorprendernos con sus platillos gastronómicos?

Redacción:Amaia Osuna - EFE

Fotos: Colaboradores EFE

La tecnofobia en la cocina limita el crecimiento. Algunos cocineros temen que la tecnología reemplace su arte, cuando en realidad puede ser una herramienta para mejorar, innovar y evolucionar.

La IA ha llegado ya a los fogones. Esta potente tecnología está teniendo un impacto creciente en el mundo gastronómico, una herramienta que está ya al alcance de los cocineros y restaurantes.

Pero ¿puede realmente un algoritmo provocar un placer en el gusto u olfato? El gastrofísico e investigador vasco Eneko Axpe nos lo explica en “Delicioso Algoritmo, la inteligencia artificial en la gastronomía”.

Tecnofobia

Es cierto que existe cierta tecnofobia hacia la Inteligencia Artificial, algo que no es de extrañar pues siempre ha existido un cierto miedo a lo desconocido. Aún así, la IA está teniendo un impacto cada vez más creciente en el mundo gastronómico, y en especial al alcance de los cocineros y productores rurales.

La IA está demostrado ser una herramienta poderosa para amplificar lo que los humanos hacemos mejor: innovar, adaptarnos y crear.

No nos olvidemos de que nuestras tradiciones actuales fueron innovaciones (y muchas controvertidas) en tiempos pretéritos, apunta en

Delicioso Algoritmo, el gastrofísico y doctor en Física por la UPV, ENEKO AXPE, que ha trabajado para la NASA, como colaborador científico, en física, gastronomía y biodiversidad.

Primer menú de preparado por la IA

“Es absurdo tener miedo al progreso”, dice este investigador culinario que ha degustado y valorado el primer menú de alta cocina creado por la IA.

Si bien, reconoce que los platos creados íntegramente por IA le parecen sabrosos y muy correctos en general, reconoce que “les falta lo más importante… alma”, por lo que no podrían estar hoy en un restaurante 3 estrellas. Es decir, extrapolado al ajedrez, Kasparov, todavía ganaría la partida al ordenador, sentencia una de las 25 personas más influyentes en la gastronomía según la revista Forbes.

Pero ¿cómo está la IA transformando la cocina y la producción alimentaria?. Desde la creación de menús personalizados y la optimización de procesos culinarios, hasta el mejoramiento genético de cultivos y la automatización agrícola

La IA puede lograr presentaciones tan apetitosas que superen las humanas, crear nuevos platos originales, imaginar maridajes innovadores o sugerir texturas inéditas, conformando lo que se está llamando la nueva «mente digital» del chef.

Y además, la IA no solo optimizará el rendimiento, sino también la calidad nutricional y los efectos sobre la salud de lo que producimos y consumimos, por lo que tendrá un impacto más profundo en la agricultura.

La IA en la agricultura

En el campo de la agricultura, los cultivos podrían ser diseñados para ser totalmente resilientes frente a los desafíos más extremos del clima.

Las tecnologías de IA con datos ambientales, análisis de suelos y genómica vegetal podrían permitir a los agricultores prever problemas antes de que sucedan y desarrollar cultivos que se adapten a entornos específicos. La IA no solo optimizará el rendimiento, sino también la calidad nutricional y los efectos sobre la salud de lo que producimos y consumimos.

El concepto de alimentos funcionales se verá amplificado: se podrán diseñar variedades que ayuden a combatir enfermedades específicas, con perfiles nutricionales adaptados a diferentes poblaciones, o incluso a las necesidades individuales de los consumidores.

Un futuro muy cierto

Aunque los avances tecnológicos prometen transformar la manera en que producimos y consumimos alimentos, la humanidad seguirá siendo el motor de esa transformación. Porque, al fin y al cabo, lo que hace que una experiencia gastronómica sea memorable no es solo la precisión o la innovación tecnológica, sino el factor humano: la creatividad, la emoción y el alma que ponemos en cada plato.

Aunque todos los cactus parecen iguales, hay uno que no lo es... ¿Eres capaz de encontrarlo?

Trichopilia marginata

Henfr. 1851

Etimología:

Trichopilia: de las palabras griegas, tricho= pelos, cabello y pilia=entrada. En alusión a las pubescencias que tiene la flor en la base de la columna, entrada al ovario.

Marginata: el epíteto en latín se traduce como “marginada” o “bordeada.” Se utiliza para describir algo que tiene un borde o margen definido.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

¿Cómo generan sonido las cigarras o chicharras?

Las cigarras generan su característico sonido mediante órganos llamados timbales, ubicados en el abdomen. Estos timbales son membranas que se contraen y relajan rápidamente gracias a músculos especializados, produciendo vibraciones audibles. Solo los machos emiten estos sonidos, los cuales utilizan como señales de apareamiento para atraer a las hembras.

¿Quién inventó..?

LA CINTA ADHESIVA

La icónica cinta fue inventada por una madre de Illinois llamada Vesta Stoudt, quien quería salvar vidas de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1943 y Stoudt, quien tenía dos hijos sirviendo en la Marina de los EE. UU., trabajaba en la Planta de Artillería de Green River, cerca de Amboy, Illinois.

Notó que las cajas de municiones eran difíciles de abrir rápidamente en combate, ya que se sellaban con cinta de papel encerado. Preocupada por la seguridad de los soldados, propuso una cinta más resistente e impermeable. Su iniciativa fue aprobada tras escribirle al presidente Roosevelt, lo que dio origen a la cinta adhesiva moderna.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.