11 minute read

70 Jahre HEA

In den westlich-industrialisierten Staaten gilt das 20. Jahrhundert als das Zeitalter der Moderne. Die Entdeckung, Popularisierung und Verbreitung der elektrischen Energie wurde zu einem Emblem dieser Modernität und Fortschrittlichkeit. Doch obwohl uns die elektrische Energie heute fast unbemerkt in allen Lebenssituationen begleitet, herrschte Anfang des 20. Jahrhunderts bei vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen Skepsis und Angst vor der magischen Kraft. So bedurfte es vermittelnder Instanzen, die es sich zur Aufgabe machten, die Menschen vom Nutzen und der Ungefährlichkeit der Elektrizität zu überzeugen und ihnen Anwendungsbereiche und -praktiken auf lehrreiche und oft amüsante Weise zu vermitteln.

Mit ihrer nun 60-jährigen Geschichte ist die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung die älteste Vermittlungseinrichtung, die sich diesen Aufgaben verschrieben hat. Auch wenn ihr Gründungsjahr in der Nachkriegszeit liegt, so reichen die Wurzeln ihrer Vorläufer doch bis in die frühen Jahre des Elektrizitätszeitalters zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Zielsetzungen, Aufgaben und Methoden haben sich im Verlauf des Jahrhunderts freilich gewandelt. War es zu Beginn des Jahrhunderts noch um den Abbau von Skepsis und Ängsten der Menschen und die Darstellung der schier unbegrenzten elektrischen Anwendungsbereiche gegangen, so trat unter dem Eindruck des „Wirtschaftswunders“ in den 1950er und 60er Jahren die Propagierung des allelektrischen Haushalts verbunden mit fast zügellosem Energiekonsum in den Vordergrund. Nach den Ölpreiskrisen der 1970er Jahre, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erstmals deutlich die Endlichkeit fossiler Energieträger und damit die Notwendigkeit eines ressourcenschonenden Konsumstils vor Augen führten, hat sich das Blatt erneut gewendet.

Advertisement

Heute sieht die HEA ihre Aufgabe vor allem darin, Verbraucherinnen und Verbraucher unterschiedlicher Bereiche eine effiziente Energieanwendung zu vermitteln. Die Effizienz von Geräten und Systemen gehört genauso dazu wie eine nachhaltige und energiebewusste Nutzung von Geräten im Privathaushalt und im gewerblichen Bereich.

DIE ELEKTRISCHE WUNDERWELT: DAS FRÜHE 20. JAHRHUNDERT

Die Gründungsgeschichte der HEA ist eng verwoben mit technik-, konsum- und wirtschaftshistorischen Entwicklungen des frühen 20. Jahrhunderts, als die Elektrizität sich anschickte zu einer veritablen Konkurrentin bisheriger häuslicher Energiequellen wie Holz, Kohle, Torf und Gas zu werden. Nachdem im ausgehenden 19. Jahrhundert die grundlegenden elektrotechnischen Voraussetzungen für eine breite Elektrizitätsanwendung in Haushalt, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie geschaffen worden waren, schwang sich die Elektrizität in den ersten Jahrzehnten des neuen Zeitalters zur prometheischen Wunderkraft auf. Lange war die Geschichte des Energieverbrauchs im Haushalt von Mangel, Schmutz, Gestank und Plagerei gekennzeichnet gewesen. Ob zum Kochen, Baden oder Reinigen – die benötigte Energie musste aufwendig erzeugt werden, was mit viel Arbeit und hohen Kosten verbunden war. Die Elektrizität versprach nun – ähnlich wie das Gas – eine billigere und einfacher zu handhabende Energie.

Quelle: Umspannwerk Recklinghausen – Museum Strom und Leben „Elektrizität in jedem Gerät“ versprach die populäre, von Fritz Julian gestaltete Werbemarke allerorten, die auch des öfteren „zweckentfremdet“ verwendet wurde.

Der große Vorteil gegenüber Holz, Kohle oder Petroleum war dabei, dass elektrischer Strom standortungebunden in jede beliebige Nutzartenergie umgewandelt werden konnte. Voraussetzung für die massenhafte Anwendung stellte freilich der Aufbau eines verlässlichen Versorgungsnetzes dar, der um die Jahrhundertwende in Gang kam und in der kurzen wirtschaftlichen Blütezeit der späten 1920er Jahre an Fahrt gewann. In Form von Feen- und Gottgestalten tauchte die Elektrizität als personifiziertes Symbol für Fortschritt und Moderne fortan auf Buchdeckeln, Ausstellungsplakaten und Gemälden auf. Und das nicht ohne Grund, denn anders als Holz oder Kohle entzog sich die Elektrizität der sinnlichen Wahrnehmung der Menschen. Aus Angst vor der unsichtbaren und geruchslosen, aber potenziell gefährlichen Kraft, zögerten viele zunächst die Elektrizität in ihren Alltag zu integrieren. So herrschte in der ersten Aneignungsphase eine spannungsgeladene Ambivalenz vor: Einerseits erkannten vor allem Ingenieure und Wirtschaftsunternehmen in der Elektrizität ein außergewöhnliches Mittel zur Zähmung der Natur und hofften auf bislang unbekannte Absatzmöglichkeiten, andererseits waren die Verbraucher und Verbraucherinnen ehrfürchtig beeindruckt, bisweilen verängstigt, von der neuen Kraft.

Technische Verbesserungen machten zwar bald den weiteren Ausbau des Elektrizitätsnetzes und bessere Sicherheitsstandards möglich, doch hohe Anschlusskosten und Tarife sowie teure Endgeräte beschränkten die Verbreitung des Stroms zunächst auf wohlhabende Haushaltungen. 1910 waren erst zehn Prozent aller Haushalte im deutschen Reichsgebiet an das Elektrizitätsnetz angeschlossen. Wer sich schon einen Anschluss leisten konnte, kämpfte oftmals mit den Tücken der neuen Technik, denn gänzlich ungefährlich war der Umgang mit den einzeln elektrifizierten Kochplatten und Bratpfannen nicht. Als problematisch erwies sich der „Kabelsalat“ über der Kochstelle, der zu Unfällen und Verbrennungen führen konnte. Schlechte Isolierungen hatten häufig Kurzschlüsse und Kabelbrände zur Folge. Auch konkurrierte die Elektrizität mit bereits etablierten Energieformen, die aus Sicht der Kunden und Kundinnen durchaus ihre Vorzüge hatten. So verfügten viele Wohnungen bereits über eine zentrale Gasversorgung, was den kostenintensiven Anschluss an das Elektrizitätsnetz für viele unsinnig erscheinen ließ. Zudem fiel vielen der Abschied vom Kohle- oder Holzofen schwerer als den Elektroingenieuren lieb war, denn deren kontinuierlich brennendes Feuer diente nicht nur zum Kochen, sondern sorgte gleichzeitig für wohlige Stubenwärme und ermöglichte schnelles Aufbereiten von heißem Wasser zum Waschen, Spülen und Bereiten von Tee. Auch an technischem Verständnis für die Elektrizität und ihre Verwendung im Haushalt mangelte es. Aussagen von Hausfrauen, das Essen schmecke „elektrisch“, und Fragen, ob man den Elektroherd auch an das Gasnetz anschließen könne, riefen schließlich die Ingenieure und Werbefachleute auf den Plan. Um eine Chance im Konkurrenzkampf mit dem Gas zu haben und die widerspenstigen Kundinnen und Kunden von den Vorzügen der Elektrizität zu überzeugen, mussten großangelegte, gut geplante und konzertierte Werbe- und Vermittlungsaktionen durchgeführt werden.

Zu diesem Zweck gründeten die Vereinigung der Elektrizitätswerke (VdEW), die Vorgängerin der 1950 gegründeten Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW), und der Verein Deutscher Elektrotechniker (VDE) 1911 in Berlin die „Geschäftsstelle für Elektrizitätsverwertung“, die fortan unter dem Kürzel „Gefelek“ firmierte und damit als älteste Vorgängerorganisation der HEA gelten kann. Hauptsächlich sollte sie dazu dienen, der verbreiteten Propaganda gegen elektrischen Strom seitens der konkurrierenden Gas-, Kohle- und Petroleumbranchen entgegenzuwirken. Als ihre Ziele formulierte die Gefelek zunächst, „das Publikum über die leider noch nicht genügend beachteten Vorteile der elektrischen Beleuchtung und des elektrischen Antriebes auf[zu]klären“ und auf die „Einführung des elektrischen Lichtes in die zahlreichen bürgerlichen Wohnungen, welche noch

Petroleumbeleuchtung haben, und in die Wohnungen der breiten Volksschichten hin[zu]arbeiten“.1 Darüber hinaus fungierte die Gefelek als Auskunfts- und Beratungsstelle für die Elektrizitätswerke, indem sie über Erfahrungen in unterschiedlichen Betrieben, über Tarife und Förderungsmöglichkeiten informierte.

Obwohl sich die Gefelek auch um die Landwirtschaft, das Gewerbe und die Industrie kümmerte, rückten die Privathaushalte schnell in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. An ihnen hatten insbesondere die Elektrizitätsanbieter ein hohes Interesse, da sie sich im Vergleich zur Industrie und auch dem Gewerbe weniger anfällig für Konjunktureinbrüche zeigten. Gekocht und geheizt wurde schließlich (fast) immer. Schützenhilfe erhielt die Gefelek vom durch den Ersten Weltkrieg ausgelösten drastischen Preisanstieg für Petroleum, der viele Haushalte trotz anfänglichen Zögerns darin bestärkte, auf die neue elektrische Energie zu setzen, die aufgrund der Produktion aus heimischer Kohle vergleichsweise erschwinglich blieb.

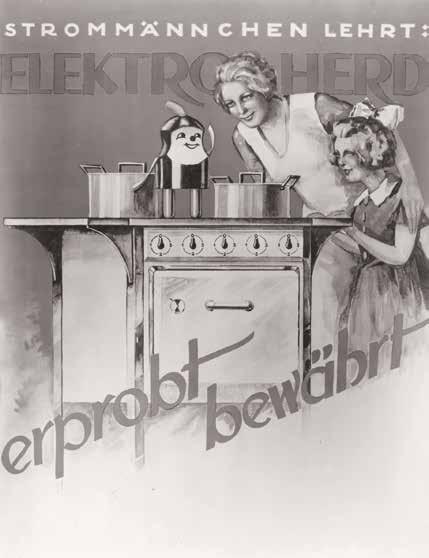

Auch das „Strommännchen“ wurde von Fritz Julian gestaltet und sollte in den 1930er Jahren den Wiedererkennungswert von Elektrowerbung steigern und die Stromnutzung im Haushalt volkstümlich propagieren.

Trotz der anfänglichen Erfolge zeigten sich die Elektrizitätswerke bereits einige Jahre nach der Gründung der Gefelek zunehmend unzufrieden. Aufgrund des stark zentralistischen Zuschnitts der Werbeaktivitäten sahen sich viele in ihren regionalen Besonderheiten nicht angemessen repräsentiert. So verlor die Gefelek bald an Bedeutung und wurde 1919 schließlich aufgelöst. Fortan übernahm die „Literarische und Werbeabteilung“ – eine Unterabteilung der VdEW – die Aufgaben der Abnehmerberatung. 1926 veranstaltete sie eine erste große Tagung der Werbefachleute bei den Elektrizitätsversorgern und rief im folgenden Jahr mit „Der Werbeleiter“ ihr eigenes Publikationsorgan ins Leben. Im selben Jahr lobte die VdEW einen Wettbewerb zur Gestaltung einer einschlägigen Werbemarke für die gemeinschaftliche Werbung der Elektrizitäts- und Elektrobranche aus. Zum Gewinner aus zahlreichen Vorschlägen wurde der Entwurf von Fritz Julian gewählt, der neben einem stilisierten Stecker den Slogan „Elektrizität in jedem Gerät“ zeigte. Begründet wurde die Wahl in einem Rundschreiben an die Mitglieder, in dem es hieß: „‘Elektrizität in jedem Gerät‘ ist ein in Kürze und Einprägsamkeit kaum überbietbarer Schlagsatz, dessen Bedeutung erst ermessen werden kann, wenn man seine vielseitige Abwandelbarkeit – Elektrizität im Hausgerät – im Küchengerät – im Heizgerät usw. – berücksichtigt. Als bildliches

Leitmotiv dient der Stecker, ein überaus sinnfälliger, höchst populärer Gedanke, den der Künstler in klassischer Schlichtheit und Wuchtigkeit auszuführen verstanden hat. […] Trotz der technischen Bedingtheit der Steckerform kann man die geschaffene Lösung als zeitlich und technisch auf absehbare Zeit unabhängig betrachten“.2 Die so gelobte Werbemarke überzeugte auch die angeschlossenen Mitglieder: Bis 1927 hatten bereits 350 Unternehmen die zur Benutzung notwendige Lizenz von der VdEW erworben und bald schmückten die unterschiedlichen Varianten dieser Werbemarke unzählige Plakatwände, Litfaßsäulen, Zeitungsanzeigen und Schaufenster.

Als die Wirtschaft nach der Überwindung der Hyperinflation in den späten 1920er Jahren wieder an Fahrt gewann, setzte im Deutschen Reich eine neue Elektrifizierungswelle ein, die nun auch Haushalte der mittleren und unteren Schichten erfasste. Neben der allgemeinen Absatzsteigerung beschäftigte die Elektrizitätswerke bald das Problem der Spitzenlastzeiten, das nach einer Lenkung des Elektrizitätskonsums rief. Hoher Auslastung während der Produktionszeiten in den Fabriken und Handwerksbetrieben standen mittags und nachts Absatztäler gegenüber, in denen kaum Elektrizität verbraucht wurde. Als probates Mittel gegen die mittägliche Niedrigauslastung sah man das elektrische Kochen, das nun – insbesondere auch in Abgrenzung zum Konkurrenten Gas – stark beworben wurde. Daneben gewann die elektrische Warmwasserbereitung an Bedeutung. Der Berliner Elektrizitätsversorger Bewag entwickelte mit „Elektrissima“ ein erstes Finanzierungs- und Teilzahlungssystem, mit dessen Hilfe Haushalte schneller elektrische Geräte erwerben konnten. Ab 1929 bot die Bewag im Rahmen dieses Programms auch Warmwasserboiler an, die ihren Strom in der Nacht bezogen und damit wie der Kochherd zum Ausgleich der Belastungskurven beitragen sollten.

Finanzielle Anreize zur stärkeren Elektrizitätsnutzung in den Haushalten waren damit geschaffen, doch nach wie vor blieben die Bedenken der Kunden und Kundinnen ein Problem: Viele Hausfrauen zweifelten sowohl die Sicherheit elektrischer Geräte als auch ihren alltagspraktischen Nutzen an. Fürsprecher der Haushaltselektrifizierung wie der Ingenieur Georg Dettmar sahen in elektrischen Geräten zwar unentbehrliche Helfer bei der Aufgabe der Frauen, „ein angenehmes und gemütliches Heim dem schaffenden Manne und der heranwachsenden Jugend zu bereiten und für die Erhaltung der Gesundheit des ganzen Volkes besorgt zu sein“.3 Doch die Ausführung dieser Idee gestaltete sich in der Umsetzung schwierig. Bescheinigte man Männern ein intuitives Verständnis für technische Zusammenhänge und Gerätschaften, so unterstellte man Frauen Desinteresse, ja sogar „Technikfeindlichkeit“. Weil dem vermeintlichen Unverständnis der Frauen für die „männliche Welt der Technik“ ein mindestens ebenso großes Unverständnis der Ingenieure für die „weibliche Hausarbeit“ gegenüberstand, mussten Vermittlerräume geschaffen werden – sowohl geistiger als auch räumlicher Art. Schon bald begannen Energieversorger und Gerätehersteller, Vorführräume und Lehrküchen einzurichten, in denen ein buntes Programm an Vorträgen, Filmen und Kochkursen angeboten wurde. Daneben wurden große Ausstellungen wie 1928 „Heim und Technik“ in München veranstaltet, um „Aufklärung über das Wesen der Technik im Heim in weiteste Kreise zu tragen […] sowie die Welt der Technik mit der Eigenart des Heimes und den Bedürfnissen der Hausfrau vertraut zu machen“.4

Langsam, aber sicher zeigten die Werbe- und Beratungsmaßnahmen Wirkung: Zwischen 1910 und 1933 stieg der Prozentsatz der elektrifizierten Haushalte in Berlin von 3,5 auf 76 Prozent. Auch die Anzahl der Elektrogeräte im Haushalt nahm stetig zu. Allerdings war die wirtschaftliche Blütezeit nur von kurzer Dauer. Mit dem Börsencrash 1929 und der anschließenden Weltwirtschaftskrise erhielten Elektrizitäts- und Elektrowirtschaft einen erneuten Dämpfer. Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 geriet die

Elektrizitätsbranche dann schnell unter die Kontrolle des Regimes. Der Ende der 1920er Jahre geschlossene „Elektrofriede“, der die Grenzen der jeweiligen Elektrizitätsversorgungsgebiete festlegte, wurde 1935 durch das Energiewirtschaftsgesetz staatlich abgesichert. Das von den Energieversorgern verfasste und den Nationalsozialisten ratifizierte Gesetz galt bis weit über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus und behielt bis 1998 größtenteils seine Gültigkeit.

Die Werbeabteilung des Reichsverbandes der Elektrizitätsversorgung, in dem die ehemalige VdEW im Zuge der Gleichschaltung aufgegangen war, wurde 1934 mit der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Elektro-, Installateur- und Beleuchtungsgewerbes zusammengelegt und bildete fortan die „Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Elektrowirtschaft“ (AFE). Von Berlin aus organisierte die AFE nun die „Elektrofront“, mit der insbesondere die Arbeitslosigkeit von Facharbeitern, Handwerkern und Kaufleuten aus der Elektrowirtschaft bekämpft werden sollte. Der „Elektro-Angriff“ von 1934/35 zielte in fünf „Angriffs-Wellen“ auf das Instandsetzen vorhandener Anlagen und Neuanschlüsse sowie unterschiedliche Werbephasen, die von saisonaler Weihnachtswerbung über Licht- und Elektrowärme- bis zur Elektrokälte-Werbung reichten. Noch war der Elektroherd im Haushalt keineswegs „bewährt“, was ihn zu einem Schwerpunkt der Elektrowerbung in den 1930er Jahren machte.

Zum Nachfolger der Werbekampagne „Elektrizität in jedem Gerät“ wurde das ebenfalls von Fritz Julian gestaltete „Strommännchen“ – eine personifizierte Form des Steckersymbols mit Heinzelmännchen-Anmutung, denn: „Unsichtbar, geheimnisvoll und zauberhaft, die Hilfe der Handwerker und der Traum aller geplagten und überlasteten Menschen, ist das Heinzelmännchen geradezu eine Vorahnung des elektrischen Stromes in seiner heutigen vielfachen und volkstümlichen Anwendung“.5 Im Zuge der Gleichschaltung der Werbeindustrie waren auch Elektrizitätswerke und Gerätehersteller gezwungen, sich den Regeln des nationalsozialistischen Staates unterzuordnen. Dabei standen die allgemeine Absatzsteigerung und der Ausgleich der Belastungskurven durch verkaufsfördernde und -lenkende Werbeaktivitäten im Vordergrund ihrer Bemühungen. Mit der Verabschiedung des Vierjahresplans im Jahr 1936 änderte sich dies. Auf die absatzorientierte Werbung folgte nun eine die Autarkiebemühungen des Dritten Reichs unterstützende Strategie. Mit dem Ausbruch des Krieges rückten die Energiebedürfnisse der Privathaushalte schließlich gänzlich hinter die der Rüstungsindustrie. Als „wehrhafte Werbung“ warben fortan Slogans wie „Strom. Gas. Kohle. – Hier Sparen hilft Siegen“ für die Einschränkung von privater Energieverwendung zugunsten kriegswichtiger Industrien.