8 minute read

Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento

Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento

Prof. Teodoro Scarano

Advertisement

Durante la stesura di questo progetto di tesi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con Teodoro Scarano, responsabile delle ricerche archeologiche dell’area di Roca per l’Università del Salento e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Vivarch, ente che ne gestisce la fruizione.

I numerosi incontri avuti, divenuti poi una collaborazione diretta sottoforma di correlazione alla nostra tesi, ci hanno permesso dapprima di verificare e apprendere al meglio le nozioni storiche di un luogo così fortemente stratificato e, successivamente, di poter conoscere le idee sugli scenari futuri dell’area e le esigenze di chi, da più di 15 anni, si impegna non solo a studiarne il passato e renderne possibile la fruizione e incentivarne la divulgazione, ma cerca di mantenere un dialogo proficuo con Soprintendenza e Amministrazione.

Preso atto della quantità di temi e informazioni ricavate dal più che proficuo dialogo con il prof. Scarano, è stato necessario sintetizzare gli aspetti principali secondo tre macro categorie che, anche se presentate separatamente, sono tra loro correlate e presentano numerosi punti di contatto e rapporti di causa-effetto:

Programmi futuri e gestione.

Tassello principale che ha permesso di generare nei confronti di Roca nuovi interesse e possibilità di fruizione e ricerca è stato quello di creare un Tavolo Tecnico composto da Soprintendenza, Università del Salento e Amministrazione. In occasione di un bando di finanziamento da parte della Regione Puglia nel 2015, gli attori in gioco hanno avuto la possibilità di ricucire i rapporti che nel primo decennio del 2000 erano andati logorandosi a causa di alcune riorganizzazioni all’interno del Dipartimento di Archeologia dell’Università del Salento.

Fino a quell’occasione l’area era oggetto di scavi saltuari e non pianificati tra loro; inoltre, nei primissimi anni del 2000,

Fig. 29 - T. Scarano durante un sopralluogo all'interno dei resti della Porta Monumentale.

Fig. 30 - Intervento di recupero del 2015.

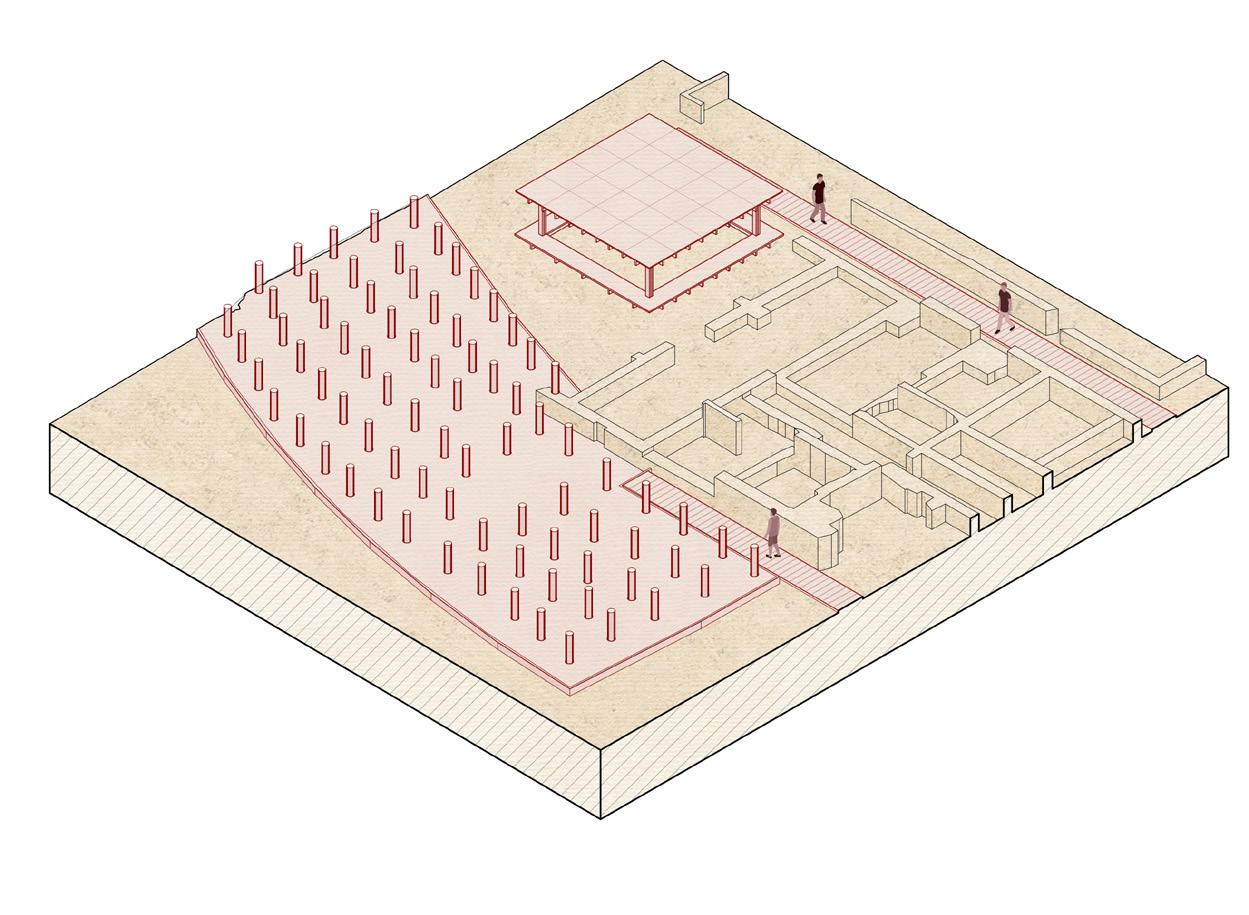

Fig. 31 - Foto della Capanna Tempio vista dal Castello. Il substrato archeologico è stato coperto per proteggerlo mentre dei pali di legno hanno lo scopo di restituire l'idea dell'ingombro planimetrico.

Fig. 32 - Foto della Capanna con alcuni turisti all'interno. vi sono stati alcuni interventi discutibili: il primo da parte dell’Amministrazione che, nel tentativo di ridurre l’erosione della scogliera ove si trovano le Grotte della Poesia, ha riversato in mare alcune tonnellate di materiale inerte per creare un frangiflutti “naturale” oggi ormai scomparso; il secondo, operato da privati, ha interessato il tratto Ovest del Muro Messapico che, dopo essere stato ripulito da uno strato di terreno che lo copriva e proteggeva, ha offerto la superficie all’attecchimento di vegetazione spontanea che nel crescere ha completamente distrutto alcuni dei blocchi che lo costituivano per lunghi tratti.

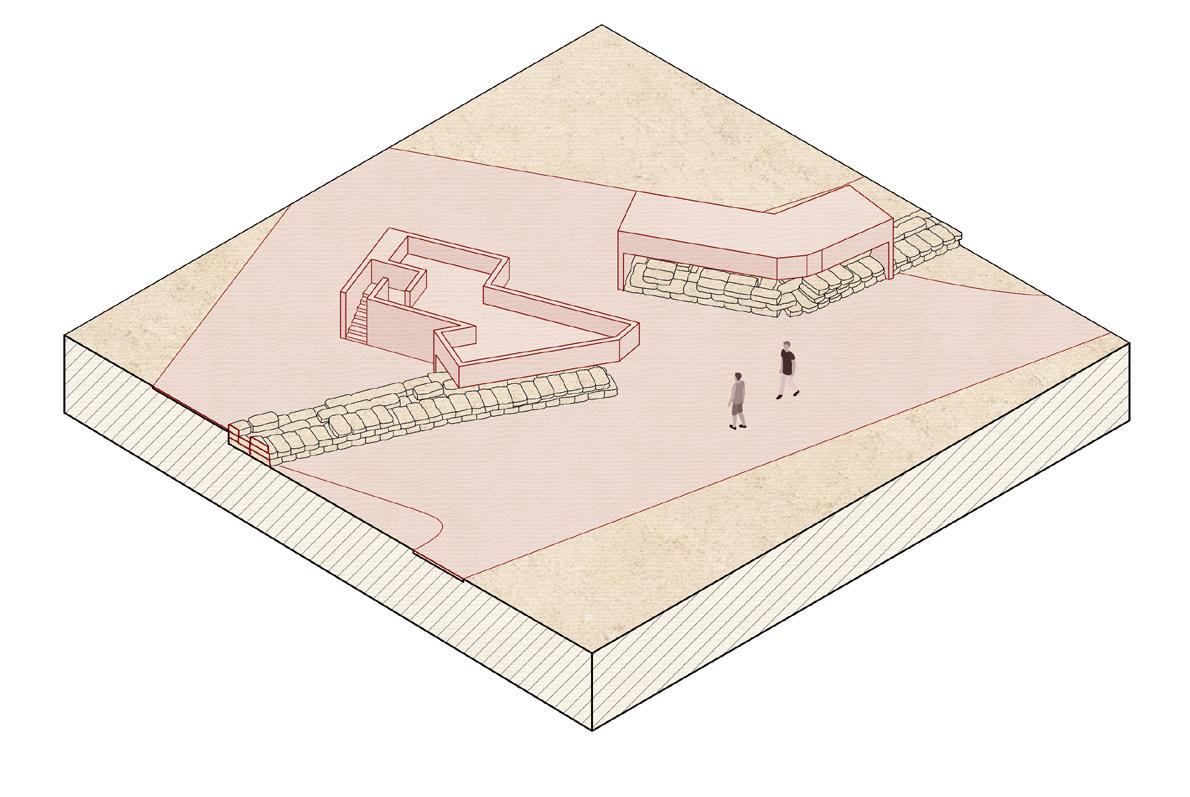

Il nuovo Piano di Gestione ha permesso quindi di evitare gli errori del passato, traducendo il finanziamento ricevuto da Regione Puglia in un primo intervento di restauro dell’area della cittadella tardomedievale che ne ha permesso, per la prima volta, l’apertura al pubblico.

Da quel momento ogni decisione è stata presa a conclusione di discussioni e mediazioni, nel rispetto delle esigenze di ognuno dei tre attori cercando di riaprire un dibattito sull’area a prescindere da vincoli e autorizzazioni, capace quindi di proporre idee nuove e presentare possibili scenari futuri, temporalmente determinati.

Se da un lato ciò ha provocato l’organizzazione di campagne di scavo mirate e tra loro coordinate, dall’altro si è cercato di capire come poter arrivare a un piano di autofinanziamento economico dell’area.

La risposta iniziale è venuta dal dialogo con la Soprintendenza che, sorprendendo per dinamicità gli altri interlocutori, ha iniziato a proporre progetti che andassero oltre la semplice messa in sicurezza e restauro dei reperti, proponendo in primo luogo la realizzazione di un parcheggio, posizionato all’interno dell’area archeologica, i cui introiti fossero totalmente vincolati ai lavori di manutenzione e recupero dell’area. Tale servizio, ormai attivo da due anni, ha permesso all’area archeologica di avere un ricavo di circa 400 mila euro, una situazione virtuosa per una realtà archeologica non di prima fascia, interamente reinvestiti nelle prossime opere di restauro, fruizione e ricerca. Ora che il motore economico è stato attivato c’è però il bisogno di guardare oltre e capire

come si possa ancora intervenire per rendere autosufficiente l’area; una delle idee principali messe in gioco è quella di un piano di gestione di lunga durata che porti alla creazione di un Parco Archeologico con un ente gestore ben chiaro, cercando di manifestare come la realtà di Roca abbia, oltre alle valenze storiche culturali, notevoli qualità ambientali e paesaggistiche da salvaguardare, cercando di istituire quindi una realtà simile a quella di un Parco Archeologico e Naturale che permetta di destagionalizzare i flussi turistici oggi concentrati soprattutto in periodo estivo.

Ricerca e Restauro.

Gli scavi degli ultimi anni si sono concentrati soprattutto sull’area dell’istmo che accoglie i resti della cittadella tardo medievale e dell’impianto dell’abitato dell’età del Bronzo.

Tali ricerche hanno permesso di riportare alla luce lunghi tratti del muro di difesa, di due grandi strutture abitate del periodo protostorico e alcune parti del tessuto abitato tardomedievale ma, vista la vastità della regione racchiusa dalla cinta delle mura messapiche, sono ancora molte le aree da indagare che possono restituire informazioni utili a capire e raccontare la storia di Roca.

Ci sono ambiti che sono stati appena indagati (la stessa cinta messapica, l’area vicina le due Grotte, le mura di fortificazioni tardomedievali) e altre aree mai a fondo scavate, come il Castello di Brienne, gli spazi tra litoranea e perimetro più esterno delle mura.

Dato il gran numero di archeologie individuate e non indagate a fondo, è impossibile prevedere nei prossimi 5/10 anni in che direzione si muoveranno gli scavi. L’unica certezza è quella che si sia arrivati a un momento in cui è impellente la necessità di restaurare le architetture già indagate, metterle in sicurezza e iniziare ad approfondire gli studi su tutti i reperti mobili rinvenuti negli ultimi 30 anni di ricerca, per il momento catalogati e ospitati dai magazzini del Museo Archeologico di Lecce e del Dipartimento dell’Università del Salento.

Il materiale è innumerabile per mole e unico per le

Fig. 33 - Foto delle Mura dell'Età del Bronzo viste dall'interno della cittadella tardo medievale.

Fig. 34 - Foto dei resti della cittadella tardo medievale. In assenza di manutenzione la vegetazione spontanea ha danneggiato gli interventi di recupero fatti nel 2015.

Fig. 35 - Foto della mura di cinta tardomedievali sul lato sud della scogliera dell'istmo Castello-Carrare.

Fig. 36 - Foto del Castello eretto dal Conte di Brienne. La vegetazione che vi cresce al di sopra lo fa apparire come un aggere naturale informazioni che potrebbe restituire se studiato.

La ricerca archeologica è progredita con una velocità ed un’estensione tali da non permettere in numerosi ambiti un approfondimento delle ricerche o una restituzione didattica dei rinvenimenti. Vi è la necessità di studiare ed esporre, magari in loco, i reperti più importanti, ma soprattutto di rendere maggiormente visibili alcune delle evidenze archeologiche più importanti, oggi rese sì fruibili, ma chiaramente intuibili solo grazie a espedienti tecnologici come applicazioni di Realtà Virtuale. Istanza preminente è quindi quella di indirizzare gli sforzi della ricerca prima sul restauro e la successiva valorizzazione, dunque su nuovi cantieri di scavo. In secondo luogo (per ordine ma non per importanza) restala necessità di esporre il materiale rinvenuto in loco, magari con la progettazione di un edificio museale, tema già affrontato senza successo negli anni 80 da Cosimo Pagliara. Infine vi sono alcuni problemi logistici che riguardano gli archeologi: sono necessari alcuni interventi che permettano agli addetti ai lavori una facilitazione dell’opera di scavo, in particolare degli spazi per la catalogazione, studio e stoccaggio in loco dei materiali rinvenuti, ma anche luoghi che permettano agli studiosi, soprattutto provenienti dall’estero, di poter rimanere stanziati per lunghi periodi nell’area, realizzando magari una piccola foresteria, idea anch’essa già anticipata nei decenni passati ma mai realizzata.

Fruizione e Valorizzazione.

Questo aspetto rappresenta il futuro dell’area archeologica. Ad oggi gli attori in gioco sono consapevoli di come Roca venga frequentata soprattutto in periodo estivo per la presenza della Grotta Poesia Grande, meta di ingenti flussi turistici che spesso ignorano la presenza dell’area archeologica. La compresenza di qualità paesaggistiche e balneari e del patrimonio archeologico sono i punti fermi da cui ripartire per la valorizzazione dell’area.

Se da un lato la sovrapposizione tra fruizione dell’area archeologica e campagne di scavo può essere facilmente

risolta ed essere anche una maniera per avvicinare i turisti alle operazioni di ricerca sul campo, dall’altro la balneazione, spesso selvaggia e non regolamentata, non fa altro che mettere a rischio la salvaguardia dei reperti architettonici e delle bellezze naturali.

Le recinzioni, installate per impedire l’accesso all’area delle grotte e dell’istmo, rappresentano un fallimento poichè tale soluzione viene senza difficoltà aggirata in più punti e continuano ad essere numerosi i turisti che, avventuratisi nell’area della cittadella, raggiungono senza difficoltà le mura tardomedievali per fare il bagno al di sotto o raggiungere a nuoto l’isolotto su cui sorge la Torre di Maradico.

La recinzione, realizzata anche con l’ottica di perimetrare un area accessibile pagando un ticket, è realizzata con tecnologie completamente reversibili poiché rappresenta una soluzione momentanea: l’idea che guida il team decisionale è quella di rendere il fruitore turistico cosciente del luogo in cui si reca per fare il bagno, in modo da poter garantire una fruizione attenta e rispettosa, educando l’utente proprio attraverso la divulgazione di ciò che Roca è stata, è e, con un po’ di impegno ed un buona dose di speranza, sarà.

Fig. 37 - Foto della Torre di Maradico vista dai resti di uno dei bastioni della cinta urararia.

Fig. 38 - La Grotta Poesia Grande in periodo estivo viene frequentato da molti turisti anche nei giorni di forte vento data la trinquillità delle sue acque.