31 minute read

Architettura per l''Archeologia

Architettura per l''Archeologia

Proteggere e salvaguardare un luogo antico con valenza storica, culturale e paesaggistica, non può e non deve sempre coincidere con la cristallizzazione all’interno di un recinto, di una teca invisibile, alla ricerca di un’immutata memoria di qualcosa che non è più, nella speranza di non perdere l’effetto emozionale provocato nell’osservatore.

Advertisement

Chi scrive ritiene che la salvaguardia debba avvenire attraverso la ricucitura tra antico e moderno all’interno del paesaggio, grazie a una progettazione efficiente e consapevole, facendo così della stratificazione l’occasione utile per il miglioramento della qualità urbana, da ottenere tramite il riconoscimento di un ruolo innovativo al tessuto storico, un ruolo centrale nella conservazione e trasmissione dei valori culturali e urbani. In un territorio fortemente stratificato come quello europeo, italiano in particolare, c’è il bisogno di integrare strategie di progettazione, pianificazione urbana e conservazione affinché il patrimonio storico-archeologico, che siamo tenuti a tramandare, non sia solo oggetto di politiche prettamente turistiche, ma sia soprattutto reinserito all’interno della vita quotidiana della città e dei suoi abitanti.

Il rapporto tra la progettazione architettonica e la pratica archeologica è sempre stato un tema trasversale alle due discipline sin dai loro albori, assumendo declinazioni differenti a seconda del periodo storico e della mutevole concezione e uso della storia da parte della società. Nonostante questo rapporto sia durato secoli, all’indomani della seconda guerra mondiale qualcosa provocò la separazione di queste due discipline, un tempo “sorelle”, che oggi sembrano parlare linguaggi differenti1 .

Questa spaccatura, provocata forse dall’incapacità dei diversi specialisti di collaborare mettendo da parte gli inutili campanilismi disciplinari, può oggi essere colmata instaurando un proficuo scambio di idee e competenze tra i diversi attori in campo.

Diventa quindi fondamentale l’apporto della disciplina architettonica che, operando sotto forma di progetto a disposizione dell’archeologia, si pone come mezzo per recuperare e valorizzare quei rapporti interdisciplinari ormai degradati.

Infatti, architettura e archeologia, nonostante i diversi modi di intervento e di interesse verso il materiale storico, trovano in esso un ampio terreno di scambio e incontro, in cui la collaborazione tra specialisti, appartenenti anche a diverse branche del sapere, diventa basilare per la configurazione di nuove prospettive per la ricucitura tra tessuto storico e contemporaneo, all’interno della quale il bene archeologico dovrà configurarsi non solo come elemento di pregio turistico ma come vero e proprio luogo portatore di qualità urbana e appartenente a un contesto territoriale più ampio con cui dovrà relazionarsi.

L’importanza data al progetto di architettura in contesto archeologico per la valorizzazione e rifunzionalizzazione di quest’ultimo è argomento di dibattito fin dalla fine del XX secolo, quando la componente conservativa dell’architettura ha notevolmente preso il sopravvento negli interventi e nelle politiche.

Francesco Venezia ci parla di una ‹‹separazione fatale›› avvenuta tra le due discipline nel momento in cui l’archeologia è entrata all’interno di una ‹‹sfera protetta››, separata dai luoghi dell’architettura, in cui si rispecchia la separazione tra il mondo delle rovine e il mondo del costruire. Ciò ha reso l’archeologia, nell’immaginario collettivo, una nemica dell’architettura e della città moderna2 . Molti docenti e studiosi facenti parti di atenei di tutta Italia, negli ultimi decenni, si sono confrontati nuovamente sul tema della coesione tra archeologia e architettura, creando laboratori di progettazione tematici all’interno dei corsi magistrali, richiamando professionisti da tutto il mondo in sempre più frequenti call internazionali che cercano di dibattere su questo difficile tema ma anche di master e workshop organizzati da associazioni e da enti pubblici e

Fig. 43 - Il progetto del Museo di Arte Romana di Merida (Spagna), realizzato da Rafael Moneo nel 1986, è esemplare dell'intervento contemproaneo su substrato archeologico. L'edificio rielabora alcuni principi dell'architettura romana e, oltre a contenere i reperti statuari rinvenuti nel vicino teatro romano, sorge direttamente al di sopra dei resti dell'antica città di Merida, visitabili all'interno del piano interrato del nuovo museo: l'archeologia, inglobata e protetta dal contemporaneo, è anche fonte di ispirazione formale per le architetture contemporanee. privati.

Tuttavia, nonostante queste nuove esperienze siano promuovano tematiche innovative e siano latrici di risultati tutt’altro che trascurabili, non si è ancora giunti a una valida e univoca conclusione, sia per la rigidità delle indicazioni legislative in campo archeologico, sia perché, come ci ricorda Pasquale Miano, professore di composizione architettonica e urbana presso l’Università Federico II di Napoli, ‹‹è sbagliato considerare un’architettura per l’archeologia come un approccio precostituito [...] con uno stile contemporaneo predeterminato [...], è utile invece impostare il ragionamento sul rapporto architettura-archeologia a partire dalla specificità di due discipline che si sono spesso intrecciate e per cui si è determinato un terreno di dialogo e confronto continuo3››. Archeologia e architettura hanno uno stretto legame, sono facce della stessa medaglia4, hanno in comune molto più di quello che può apparire agli occhi di un osservatore esterno.

La storia dell’architettura è permeata dall’archeologia e quest’ultima si è potuta definire come disciplina autonoma soprattutto grazie all’incessante attività degli architetti.

In particolare Pier Federico Caliari, docente presso il Politecnico di Torino e curatore del Seminario Internazionale di Museografia di Villa Adriana “Piranesi Prix de Rome”, con un semplice ragionamento ci fa notare come in realtà ‹‹l’archeologia, prima di essere tale, in un tempo definibile come originario, era architettura›› e quindi di come il reperto, prima di divenire documento, sia stato parte di un contesto architettonico abitato5. Questo concetto è stato ripreso anche da Alessandra Carlini, ricercatrice presso l’Università di Roma Tre, che evidenzia come sia ‹‹l’architettura, spoglia dell’uso originario, a diventare archeologia soggetta a nuovi usi, quindi potenziale della città contemporanea››6 .

Queste considerazioni sono rese nulle dalla crescente convinzione, soprattutto popolare ma in alcuni casi appoggiata da soggetti politici, che vede nell’antico e nella città stratificata un ostacolo alla modernità e allo sviluppo urbano, ignorando in realtà come la rovina abbia da sempre rappresentato una risorsa utile non solo all’esercizio della memoria ma anche alla creazione e immaginazione del futuro.

Fig. 44 - Musealizzazione del sito archeologico di Praça Nova a Lisbona (Portogallo) a opera di João Luis Carrilho da Graça. L'intervento, realizzato nel 2010, rappresenta uno dei migliori esempi di dialogo tra archeologia e architettura contemporanea. Il progetto si presenta sia come recinto in acciaio corten, delimitando i differenti periodi delle stratificazioni storiche, sia come volume bianco astratto che, sorgendo sopra la presistenza archeologica, ne ripresenta la spazialità senza volerne ricostruire l'aspetto.

Luisa Ferro, docente presso il Politecnico di Milano, spiega come sia il progetto a mettere insieme i frammenti, costruendo relazioni tra le parti e generando nuove regole, riallacciando temi e principi lontani cronologicamente ma correlati tra loro, investendoli in un processo di trasformazione capace di assegnare nuovo ruolo ai siti archeologici nello sviluppo futuro della città; l’obiettivo è quello di dare quindi senso alla contemporaneità proprio grazie al dialogo con l’antico che l’architettura è in grado di instaurare tramite il progetto che tende a procedere per stratificazioni, simulando il procedimento di studio e analisi stratigrafico dell’archeologia7 .

Quindi si tratta di un rapporto disciplinare che trova nello scavo un punto di incontro principale che si ripercuote e deve definirsi all’interno del progetto di architettura. Simile è il punto di vista di Angelo Torricelli, docente presso il Politecnico di Milano, che descrive come i motivi di interesse dell’architettura per l’archeologia non si debbano identificare solo con le specifiche occasioni di intervento ma, in senso più generale, come questo rapporto debba concretizzarsi nei riferimenti ideali che i valori dell’antico e della rovina evocano nella teoria della composizione8, rintracciando ancora una volta delle similitudini tra lo scavo archeologico e il processo di progettazione, poiché ‹‹il progetto è un processo di destabilizzazione: estrae gli oggetti per strati, li decontestualizza per comprenderli e studiarli a fondo e, infine,

Fig. 45 - Intervento di recupero di una Villa Romana a Can Tacò, Barcellona (Spagna). L'intervento, progettato da Toni Gironès, è realizzato come una serie di terrazzamenti composti da pietre che coprivano prima degli scavi il sito, contenute da gabbie di acciaio che restituiscono la composizione spaziale della villa esaltandone lo sviluppo planimetrico e offrendo nuovi punti di vista ai fruitori. li restituisce carichi di un nuovo significato››9 .

Tuttavia il progetto non deve avere l’ambizione di imporsi sui luoghi dell’archeologia, ma deve riconoscerne i valori, acquisirne la memoria, farsi portatore di nuove funzioni per luoghi ormai scarsamente utilizzati o completamente dimenticati, non deve rappresentare il prevalere della contemporaneità sull’antico perché, per dirla con Francesco Cellini, professore presso l’Università di Roma Tre, ‹‹non ha più senso impegnarsi in una battaglia ideologica per affermare il primato della contemporaneità, è invece la contemporaneità che prende senso proprio nel dialogo con l’antico, nel raccogliere le sue tracce, riordinale, conoscerle››10 .

Questa presa di coscienza da parte del progetto rappresenta il fulcro della discussione riguardo la qualità del singolo progetto di architettura in contesto archeologico, poiché, vista l’enorme quantità di casi e contesti differenti, è impossibile stabilire delle regole fisse per la creazione di un unico modello di intervento.

Giovanni Guzzo, archeologo ed Ex soprintendente dei beni archeologici di Napoli e Pompei, a proposito del dialogo tra antico e contemporaneo, descrive come questo incontro/ scontro, presente da sempre nella storia da quando ‹‹c’è registrazione e memoria di attività umana››, abbia prodotto una vasta gamma di risultati, ‹‹che vanno dall’interferenza, al rifiuto, alla distruzione al riadattamento››, e proprio la varietà dei prodotti ci consente di sintetizzare il tutto nella formula “caso per caso”, riconoscendo una specificità di intervento adatta a ogni singolo contesto. Il tema della specificità viene trattato anche dall’architetto Pippo Ciorra, docente presso l’Università di Camerino, che spiega come qualità e specificità dell’ intervento siano prerogativa del ‹‹bravo architetto con una buona dose di cultura messo davanti ad un problema archeologico››, introducendo i temi di “sapienza” e “bellezza” come strumenti utili al progetto in contesto archeologico11 .

Nonostante le premesse, è importante considerare la realtà legislativa e professionale che in molti casi, invece che utilizzare il progetto di architettura come strumento capace

di mettere ordine, stabilire gerarchie e ricucire relazioni, fa sì che l’intervento dell’architetto in luoghi archeologici, come racconta Alessandra Carlini, si riduca frequentemente a ‹‹interpretazione strettamente funzionale dell’accessibilità››12 , fatto che, assieme alla mancanza di multidisciplinarietà e dialogo tra le figure professionali in gioco, ha prodotto in molti casi un processo di trasformazione ma senza un vero e proprio progetto futuro.

La scarsa o sterile collaborazione tra i diversi specialisti, causata dalle differenti posizioni disciplinari in gioco, ha fatto sì che prevalessero inutili specialismi, evidenziando, come descritto dall’archeologa ed egittologa Sabina Malgora, il bisogno di ‹‹ampliare il dialogo a professionisti di altre discipline››13 .

Infatti solo grazie alla multidisciplinarietà si potranno perseguire al meglio gli obiettivi di riqualificazione, risignificazione e fruizione dei luoghi della memoria, che necessitano, ancor prima delle fasi di scavo e progettazione, di una fondamentale quanto attenta programmazione, che coinvolga professionisti dei vari campi del sapere (non solo architetti e archeologi, ma anche economisti, sociologi, antropologi, geologi ecc..) assieme a legislatori e cittadini, prefigurando così la possibilità di realizzare l’obiettivo della conservazione dei siti archeologici in continuità con il tessuto urbano contemporaneo, coerentemente ai bisogni e usi della cittadinanza che in primis dovrà valorizzare e vivere quel determinato luogo, portatore di valori e memoria collettivi.

‹‹Sono le urgenze del presente che ci spingono a rileggere le vicende del passato non come mero accumulo di dati eruditi, non come polveroso archivio, ma come memoria vivente delle comunità umane. La consapevolezza del passato può e deve essere lievito per il presente, serbatoio di energie e di idee per costruire il futuro.››14

Nel momento in cui del materiale archeologico viene riportato alla luce per essere studiato e compreso, esso deve allo stesso tempo confrontarsi con il suo contesto, con

Fig. 46 - Istallazione artistica presso il Parco Archeologico di Siponto (FG) progettato da Edoardo Tresoldi. L'intervento, seppur non segua le linee guida conservative e protettive proprie della teoria del restauro, si configura come un nuovo modo per intendere il rapporto tra archeologia, architettura e arte contemporanea. Il risultato è un progetto di ricostruzione sotto forma di scultura in rete metallica che si fonde con il paesaggio circostante; nonostante non sia unanimamente apprezzato, l'addizione artistica è portatrice di nuovo interesse da parte dei turisti verso un'area archeologica prima poco frequentata.

Fig. 47 - Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un'antica torre di guardia a Djursland in Danimarca progettato nel 2016 da MAP Architects; all'interno dell'involucro dell'edificio medievale è inserita una scala panormaica che non entra in contatto diretto con le rovine. il suo uso pubblico, in quanto non è più solo materiale di studio ma diviene parte concreta della città contemporanea, tramutandosi in occasione per creare nuova socialità, rientrando a far parte di un sistema più ampio, tenuto insieme da relazioni e usi15. Tuttavia dall’osservazione delle nostre città emerge un altro scenario, una situazione che manifesta di fatto il fallimento delle politiche legate al recupero, alla valorizzazione e alla fruizione dei luoghi dell’archeologia in contesto urbano e agricolo.

Troppo spesso le nozioni di parco e sito archeologico hanno imposto la netta separazione tra tessuto antico e contemporaneo, paralizzando i luoghi della memoria dietro steccati e recinzioni che ne limitano e regolano la fruizione secondo regole imposte dalla geografia del turismo e dal business della cultura.

Partendo da questi presupposti, diventa interessante riportare il pensiero di Giovanni Longobardi, docente di Composizione Architettonica preso l’Università di Roma Tre, che, riprendendo il concetto di “non-luoghi” definito da Marc Augé quando descrive alcune parti critiche delle città contemporanee16, identifica, con questa definizione, le aree archeologiche che, confinate in un recinto, vengono estrapolate dal contesto territoriale originale e sospese in una dimensione atemporale provocata dall’imposizione di un confine necessario solo alle logiche economiche e conservative17 .

Questo fenomeno provoca la nascita di un ‹‹ossimoro urbano›› ponendo ciò che è storico per eccellenza al di fuori del continuum spazio temporale18 .

Ciononostante, non è solo l’imposizione del limite a trasformare un’area archeologica in un non-luogo perché ‹‹quando le persone si incontrano e socializzano creano immediatamente dei luoghi. I non-luoghi accolgono invece soltanto individui [...], visitatori, nel caso della fruizione culturale››19 .

Lo sfruttamento delle aree archeologiche provoca un duplice effetto a seconda del valore storico documentale del luogo; infatti, mentre quelle aree che non raggiungono elevate soglie di interesse per il grande pubblico vengono indagate

e studiate a fondo solo nei momenti immediatamente successivi alla loro scoperta, dunque abbandonate una volta esaurita la ricerca (o, più spesso, i fondi per la stessa); i luoghi dell’archeologia più famosi e pubblicizzati sembrano abitati ogni giorno, ma in realtà hanno un legame più con la logica della geografia del turismo che con l’abitare quotidiano dei cittadini che vivono a pochi passi dagli stessi20 .

C’è quindi il bisogno di trovare strumenti e modalità di intervento nuovi, capaci di riallacciare studio e fruizione delle aree archeologiche ai temi dell’abitare contemporaneo, creando inclusione e non separazione, incentivando un uso quotidiano dei luoghi. Le aree archeologiche si configurano quindi come dei grandi spazi monofunzionali, separati dal contesto di cui hanno la necessità di fare parte. Ciò provoca una separazione fisica e concettuale nella continuità della storia urbana, in cui la stratificazione e la persistenza del tessuto ricoprono una grande importanza per la creazione di un rapporto identitario tra cittadino e città, elemento fondamentale per la nascita di una forma di tutela attiva del bene e il suo eventuale uso quotidiano, attraverso la valorizzazione dell’integrazione dei beni antichi con le esigenze della città contemporanea21 . Antonio Terranova, ex-docente presso la facoltà di Architettura de La Sapienza di Roma, chiedendosi se sia possibile trovare un nuovo senso dell’abitare partendo dall’archeologia, spiega che non è facile ammettere che, contro la dilagante cattiva qualità dell’ambiente urbano determinato dalla modernità, si debba ricorrere ai luoghi della memoria in cui sono gelosamente custoditi ottimi esempi dell’abitare; infatti, questo dialogo quotidiano con il passato è reso difficoltoso dalla separazione del materiale storico dal proprio contesto, come se le istanze della conservazione attuassero una specie di zonizzazione di porzioni di città sottratte a un eventuale sviluppo futuro22 .

Diventa quindi fondamentale, come afferma Daniele Manacorda, archeologo e docente presso l’Università di Roma Tre, ridiscutere i bordi, giocare sul loro tema ambivalente di separare e unire, poiché la ricucitura permette a una comunità di conoscere, vivere e tutelare il proprio patrimonio storico23 .

Fig. 48 - Progetto di restauro e fruizione di una torre araba a Riba de Saelices in Spagna ad opera di Virsed&Vila Architect e Inaqui Carnicero. L'intervento di fruizione è tradotto in una passerella esterna e un sistema di risalita interno, il tutto realizzato con tecnologie leggere e reversibili.

Angelo Torricelli, a proposito del progetto della Passeggiata Archeologica di Milano, scrive: ‹‹riallacciare il rapporto con l’archeologia urbana significa, per il progetto di architettura, non limitarsi a presentare sé stesso, oppure a perseguire compiti come quelli della protezione e dell’ambientamento dei ruderi, ma, al contrario, farsi protagonista di una azione sovversiva››24 .

Il progetto si fa sovversivo nel momento in cui, mettendo in discussione le gerarchie affermate della città, si configura come ricerca progettuale volta alla continuità in aree urbane irrisolte, caratterizzate da fratture morfologiche25 tra tessuto contemporaneo e storico. Considerando i beni storici come materiali e luoghi pubblici, l’architetto e docente Luigi Franciosini suggerisce la necessità di una fruizione pubblica libera dei luoghi della memoria, “elevando l’esperienza della fruizione straordinaria ad una abituale”, sostituendo la ‹‹spettacolarizzazione del prodotto culturale” con “la meraviglia di ciò che è più profondamente sentito come proprio››26 . Concorde è l’idea di Sabina Malgora che, definendo la differenza tra monumento, ciò che dialoga con la società, e documento, ciò che parla quasi unicamente agli specialisti, spiega come la tutela, affiancata dalla buona gestione, non debba essere ‹‹inibitoria o repressiva››, ma debba tener conto e coinvolgere sia i futuri fruitori sia i cittadini a diretto contatto con il bene27 .

Inoltre, questa presa di possesso del patrimonio storico da parte dei cittadini, che rientra in ciò che Salvatore Settis chiama “diritto alla cultura”28, vede nel progetto urbano il suo fulcro che, come le attività di tutela e fruizione, deve avere ‹‹una lungimiranza bifronte che sappia far tesoro del passato per vivere il presente costruendo il futuro››29 .

Ciononostante, come già accennato, nelle nostre città sta venendo meno il rapporto tra la memoria e il presente, poiché il culto dell’antico è relegato all’interno di aree specifiche e non appartiene più alla quotidianità dei cittadini.

I luoghi dell’archeologia, allora, oltre che essere materiale di studio o fondamento teorico del progetto, possono assumere un ruolo attivo all’interno della vita quotidiana grazie a progetti che tengano conto dell’importanza della continuità fisica degli spazi e ideologica della memoria stratificata, poiché una città senza memoria produce una cittadinanza senza identità e senso di appartenenza.

L’antico non può essere solo sacralizzato come oggetto di venerazione, in nome di una tutela che manifesta spesso una forma di antagonismo verso la fruizione quotidiana, ma deve rientrare all’interno di linee programmatiche capaci di coniugare la crescita socio-culturale dei territori con le dinamiche di un turismo sostenibile, in cui il progetto, facendosi interprete della complessità e delicatezza del sito, ne tramanda il senso e la storia in egual misura a tutta la popolazione. Questa operazione, che valorizza la stratificazione e nega l’ormai diffusa idea che vede l’antico come opposizione alla modernità, ha come risultato un paesaggio, cioè un insieme di elementi appartenenti a diverse temporalità che istaurano tra loro nuove relazioni.

Il metodo per raggiungere questo scopo è, secondo Alessandra Capuano, docente di progettazione architettonica e urbana presso La Sapienza di Roma, l’integrazione tra strategie di pianificazione e conservazione che mettano al centro la nozione di paesaggio, urbano o agricolo, che siano capaci di coniugare gli interventi di conservazione con le trasformazioni contemporanee di qualità e che quindi realizzino l’obiettivo di programmare, che da un lato sia certamente indirizzato al turismo, ma che dall’altro assecondi l’uso quotidiano degli stessi spazi30 .

Note Bibliografiche 1 c. d’amato guerrieri, Prefazione, in Culotta T., Progetto di architettura e archeologia, L’Epos, Palermo, 2009, p. 15. 2 f. venezia, La separazione fatale, in Venezia F., Che cosa è l’architettura. Lezioni, conferenze, un intervento, Mondadori Electa, Verona, 2013, pp, 16-17. 3 p. miano, Indagine archeologica e programma architettonica, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, p. 254. 4 j. rykwert, Archeologia e architettura, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, p. 311. 5 p. f. caliari, Il progetto per il patrimonio archeologico. Tra sapere di nicchia e aporia accademica, in Vazzana S., Riprogettare l’Archeologia, Rotaract, Milano, 2010, p. 24. 6 a. carlini, Archeologia e spazio Pubblico. Esperienze di architettura nel paesaggio antico, in Casadei C. e Franciosini L., Architettura e Patrimonio. Progettare in un paese antico, Mancosu, Roma, 2015, p.150. 7 l. ferro, Archeologia e progetto di architettura, in Vazzana S., Riprogettare l’Archeologia, Rotaract, Milano, 2010, pp. 35-38. 8 a. torricelli, La ricerca progettuale come interrogazione del tempo, in Vazzana S., Riprogettare l’Archeologia, Rotaract, Milano, 2010, pp. 11-14. 9 a. torricelli, Profondità archeologica. Immaginazione progettuale, in AA.VV., Aufkläng e Grand Tour. Ricerca e formazione per una museografia senza frontiere, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2008, p. 57. 10 p. miano, op. cit., p. 253. 11 p. ciorra, Up-cycling.. Morte e vita dei corpi architettonici, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 279-280. 12 a. carlini, op. cit., p. 151. 13 s. malgora, Memorie fruibili, in Vazzana S., Riprogettare l’Archeologia, Rotaract, Milano, 2010, pp. 39-42 14 s. settis, Architettura e Democrazia. Paesaggio, città, diritti civili, Einaudi, Trento, 2017, p. 15. 15 a. carlini, Archeologia e spazio Pubblico. Esperienze di architettura nel paesaggio antico, in Casadei C. e Franciosini L., Architettura e Patrimonio. Progettare in un paese antico, Mancosu, Roma, 2015, p.150-151. 16 m. auge, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2009. 17 g. longobardi, Aree archeologiche. Nonluoghi della città contemporanea, in Archeologia urbana e Progetto di architettura. Seminario di studi, a cura di Segurra Lagunes M. M., Roma 13-15 Giugno 2002, Gangemini, Roma, 2003, pp. 41-50. 18 ibidem, p. 42. 19 ibidem, p. 49. 20 ibidem, p. 43. 21 a. capuano, Archeologia e nuovi immaginari, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 40-47 22 a. terranova, Frammenti, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 22-25. 23 d. manacorda, Progetto archeologico e progetto architettonico in ambiente urbano, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, p. 91. 24 a. torricelli, Profondità archeologica. Immaginazione progettuale, in Aa.Vv, Aufkläng e Grand Tour. Ricerca e formazione per una museografia senza frontiere, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2008, p. 57. 25 a. torricelli, Il Museo e la Passeggiata archeologica di Milano, in Ciotta G., Archeologia e architetture. Tutela e valorizzazione. Progetti in aree antiche e medievali, Aiòn Edizioni, Firenze, 2009, pp. 118-120. 26 Franciosini L., Il problema della consapevolezza, in Casadei C. e Franciosini L., Architettura e Patrimonio. Progettare in un paese antico, Mancosu, Roma, 2015, p. 12. 27 s. malgora., Memorie fruibili, in Vazzana S., Riprogettare l’Archeologia, Milano, Rotaract, 2010, pp. 39-42. 28 s. settis, op. cit., p. 11. 29 ibidem, p. 15. 30 a. capuano, Introduzione, in Capuano A., Paesaggi di Rovine. Paesaggi Rovinati, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 10-15.

Fig. 49 - Foto di una delle strade in cui l'acqua è riportata i superficie tramite un taglio nella pavimentazione.

Riqualificazione degli Spazi Urbani di Banyoles

Josep Miàs Architects, 1998-2012

La città di Banyoles è un piccolo borgo medievale sorto vicino all’omonimo lago nella provincia di Girona. Intorno al IX secolo vi si stabilirono dei monaci benedettini che, principalmente dediti all’agricoltura, bonificarono il terreno paludoso creando una successione di sette canali principali che, collegati con il bacino idrico, servissero ad irrigare e controllare il livello delle acque in caso di esondazione. Nel corso dei secoli il piccolo borgo è cresciuto perdendo il rapporto con la propria storia: gli antichi canali furono coperti e relegati al solo uso fognario, rimpiazzati da infrastrutture adatte al traffico veicolare; interventi, questi, che causarono l’abbandono dell’antico centro storico e il suo veloce deterioramento1 . Nel 1998 lo studio Miàs Archtects si aggiudicò la vittoria del bando per la riqualificazione del centro cittadino. Il progetto mirava a restituire centralità e unità al borgo antico, dapprima annullando la distinzione tra strada e marciapiedi sopprimendo il traffico veicolare e, successivamente, per mezzo del recupero degli elementi progettuali dalla storia propria della città: la nuova pavimentazione, realizzata con il travertino di Banyoles, pietra locale utilizzata per la costruzione del borgo, in numerosi punti fu tagliata e incisa per far riaffiorare in superficie gli antichi canali benedettini che, nelle strade e nelle piazze medievali, oggi ricompaiono sottoforma di ruscelli e piccoli specchi d’acqua. Il progetto coniuga, sfumandone i confini, la ricerca dell’archeologia urbana e il progetto dello spazio pubblico, offrendo così un interessante spunto di riflessione sul tema del rapporto tra antico e nuovo, tra restaurazione e ricostruzione, e mostra una possibile nuova via d’intervento, in cui vengono riconosciuti i caratteri fondanti del luogo e viene rimesso al centro il tema dello spazio pubblico attraverso una riorganizzazione dell’uso pedonale2 .

Tuttavia, la componente archeologica del progetto è visibile solo osservandone gli elaborati progettuali (segnatamente, le

Fig. 50 - Foto di uno dei tagli nella piazza principale della città di Banyoles.

sezioni e la pianta): la stratigrafia si compone di livelli antichi, come l’acqua che scorre fino al lago, e livelli più recenti, costituiti dai canali riaperti e ricoperti di travertino, mentre l’incisione della superficie pedonale, assimilabile ai lavori di scavo archeologico, riscopre le antiche geometrie della rete di canali ormai perduta. L’inervento non riporta l’abitato ad un suo stato precedente e dimenticato, non si pone quest’obiettivo, ma intende conferire al borgo parte di quella sua caratterizzazione perduta: non in un ritorno alla cieca ad un passato remoto, ma nella riproposizione critica di una memoria che ancora può e deve interagire con la percezione spaziale della città dei suoi abitanti, nella convinzione che il passato sia remoto solo nelle grammatiche. Lo spazio urbano degradato viene quindi trasformato in una zona di passeggio libera da ingombri e autovetture che, attraverso un intervento sintetico composto da pochi elementi e materiali, evita la monotonia grazie ad una superficie continua e cangiante, valorizzando l’impianto e le architetture medievali e riportando alla luce una realtà storica e suoni da tempo dimenticati dagli abitanti di Banyoles.

Fig. 51 - Sopra, foto scattata dall'interno del fornice della Porta Palatina.

Parco Urbano della Porta Palatina di Torino

Isolarchitetti, 2006

L’area archeologica della Porta Palatina rappresenta la principale testimonianza di epoca romana della città di Torino; infatti, oltre all’antico accesso alla città sul cardo maximus, comprende il teatro di epoca augustea e i resti dell’antico palazzo imperiale. Nonostante l’importanza documentale, l’area per lungo tempo ha rappresentato un nodo irrisolto all’interno delle dinamiche di sviluppo del capoluogo piemontese fino al 2006 quando, in concomitanza con le Olimpiadi Invernali, è stata oggetto di una profonda riqualificazione.

Lo studio Isolarchitetti, cui è stato assegnato l’intervento, ha posto come obiettivo la ridefinizione del carattere unitario tra tessuto moderno e antico, ridefinendo la centralità del materiale archeologico all’interno della città e recuperando il ruolo strategico storicamente posseduto dall’area. Il giardino archeologico viene concepito quindi come uno spazio capace di legare parti di città da tempo separate al fine di creare un piano di attraversamento unico che annulli il precedente dislivello di 4 m.

La chiara delimitazione dell’area avviene attraverso l’utilizzo di una quinta scenografica naturale, composta da un filare continuo di alberi, e di una artificiale, costituita da un colonnato con passo e altezza differenti; l’intero intervento è racchiuso all’interno di una cancellata che segue l’andamento della cinta muraria di epoca barocca che, contrariamente a quanto potrebbe supporsi, ha il ruolo di segnalare, conservare e, soprattutto in questo caso, sottolineare l’appartenenza dell’area a valori ed eccellenze della storia urbana3. Questa delimitazione, inoltre, non impedisce l’intersezione con il tessuto urbano circostante poichè è accompagnata da uno studio dei flussi e della viabilità interna ed esterna all’area che prevede la pedonalizzazione di un asse importante della città, sottratto al traffico veicolare e configurato come percorso panoramico al di fuori dell’area archeologica.

Fig. 52 - Sopra, foto dell'intervento: sullo sfondo la Porta Palatina, in primo piano il perimetro realizzato per delimitare il parco.

All’interno dell’area vengono introdotte funzioni diverse dalla musealizzazione: lo spazio archeologico diventa parco urbano pubblico e la ricostruzione dell’antico bastione offre la possibilità di ospitare le strutture mobili della vicina area mercatale.

Questo progetto è esemplare della possibile integrazione tra archeologia e sistemi urbani non limitata ad usi turistici o specialistici; il parco trova nuovo senso e relazioni attraverso usi sociali diversi da quelli antichi che non strumentalizzino i luoghi della storia, ma che li facciano vivere dai cittadini senza un codice d’uso prestabilito e repressivo.

Fig. 53 - Vista del progetto in corrispondenza della Via dei Fori Imperiali.

Progetto per Via dei Fori Imperiali e Area Archeologica Centrale di Roma

Università di Stoccarda e David Chipperfield Architects, 2016

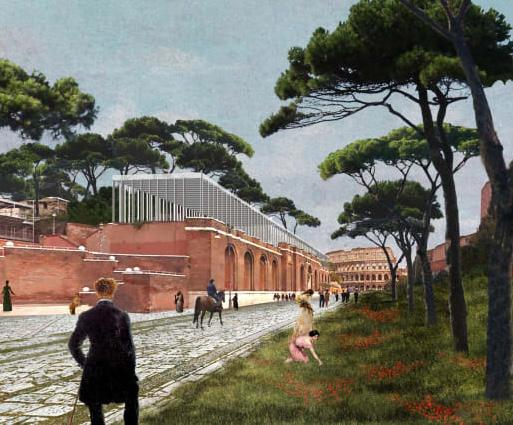

L’area archeologia centrale di Roma, a partire dal secondo dopoguerra, è stata al centro di dibattiti e oggetto di progetti che ne proponevano una riorganizzazione, avendo, all’indomani della caduta del Regime Fascista, perso la funzione di rappresentanza del potere ma mantendendo e solidificando il suo status di area archeologica tra le più importanti e visitate al mondo. Nel 2016 Accademia Adrianea per l’Architettura e l’Archeologia ha indetto, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservtori di Roma e Provincia e relativo Dipartimento beni culturali e Areaconcorsi, una Call di Progettazione internazionale sulla riorganizzazione della Via dei Fori Imperiali e tutta l’area limitrofa4 .

Il concorso, cui hanno partecipato professionisti del settore in collaborazione con università di tutto il mondo, ha visto trionfare la proposta progettuale elaborata dallo studio David Chipperfield Architects e Università di Stoccarda.

Degno di nota è l’approccio teorico del progetto che vede la morfologia dell’archeologia di Roma come prodotto della città moderna ottocentesca e novecentesca: solo grazie ad essa si è rivelata a tutti la grandiosità dei resti del passato; Roma Moderna e Roma Antica possono esistere separatamente, sono in continuità e, soprattutto la seconda, è il prodotto di un lungo processo di sovrapposizione, demolizione e costruzione che, originatosi all’alba della decadenza del Grande Impero, si è perpetuato fino alla Contemporaneità5 .

Il progetto quindi origina dalla presa di coscienza dell’esistenza di un palinsesto da rispettare in tutte le sue parti e stratificazioni, antiche e moderne, in cui l’architettura diventa il mezzo con cui ottenere una visione nuova, unitaria, che tenga insieme quote archeologiche e contemporanee, la città e la natura, utilizzando come elementi chiave la nozione di paesaggio, la modellazione del suolo e il disegno del verde6 .

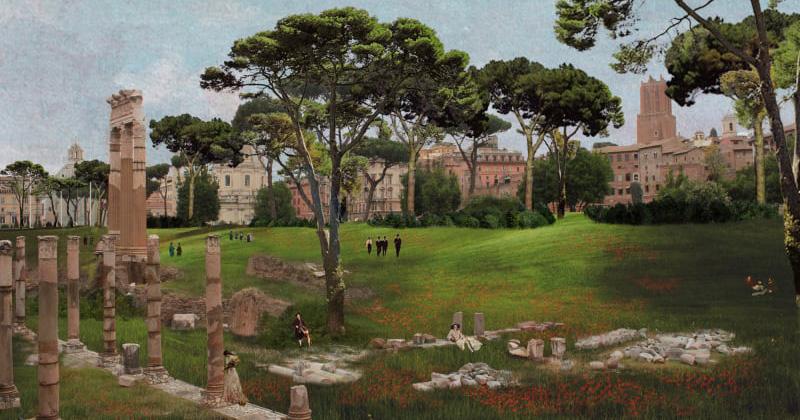

L’intervento si traduce in un paesaggio che rimanda alle vedute ottocentesche, racchiuso in una grande area

Fig. 54 - Vista dei Fori Imperiali. interamente pedonale, formato da declivi naturali, elementi di collegamento verdi con il compito di ricucire fisicamente l’area archeologica e la città contemporanea. Il risultato è una “topografia continua”7, un giardino di tradizione romantica in cui l’archeologia è il mezzo necessario al raggiungimento della qualità ambientale ricercata, in cui spazi e livelli orizzontali fanno parte di un unico sistema connesso, con addizioni di volumi architettonici occasionali e necessari che si caratterizzano per la continuità con le rovine e la loro monumentalità. Ai Fori Imperiali viene restituita la condizione originale di spazi a carattere pubblico e di aggregazione per gli abitanti, divenendo l’inizio di un grande parco urbano che trova continuità nelle vicine e connesse realtà del Parco del Colle Oppio, del Parco Parco della Caffarella e del Parco Regionale dell’Appia.

La relazione che intercorre tra rovine e natura è frutto di qualcosa di già sperimentato in contesti vicini come il Palatino o Villa Adriana, in cui monumento e contesto naturale, legati in un unico paesaggio, sono capaci di restituire al fruitore atmosfere uniche, concorrendo alla realizzazione della Bellezza ultima.

Fig. 55 - Masterplan del progetto. In alto è visibile lo sviluppo di Villa Adriana contrapposto al nuovo impianto ricettivo.

Progetto per la Buffer Zone Unesco di Villa Adriana a Tivoli

Nel 2018, anno del XIX centenario di Villa Adriana, l’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, assieme all’istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, ha indetto una nuova Call internazionale di progettazione con oggetto la riprogettazione della Buffer Zone Unesco di Villa Adriana. Obiettivo della Call era quello di discutere e presentare, attraverso i progetti sviluppati dai gruppi di lavoro partecipanti, nuove proposte e possibilità di sviluppo per un territorio fragile e caratterizzato da presenze monumentali come Villa Adriana, spesso minacciato dall’espansione incontrollata del tessuto edilizio contemporaneo8 .

I lavori presentati sono importanti per i differenti approcci adottati per risolvere problematiche comuni che non riguardano solo la Villa ma tutti i siti archeologici localizzati all’interno o sui margini delle nostre aree urbane.

Degno di nota è il progetto sviluppato in collaborazione tra Politecnico di Milano ed Universitat Politècnica de la Catalunya, coordinato da Valerio Tolve, Alice Bottelli e Josep Miàs.

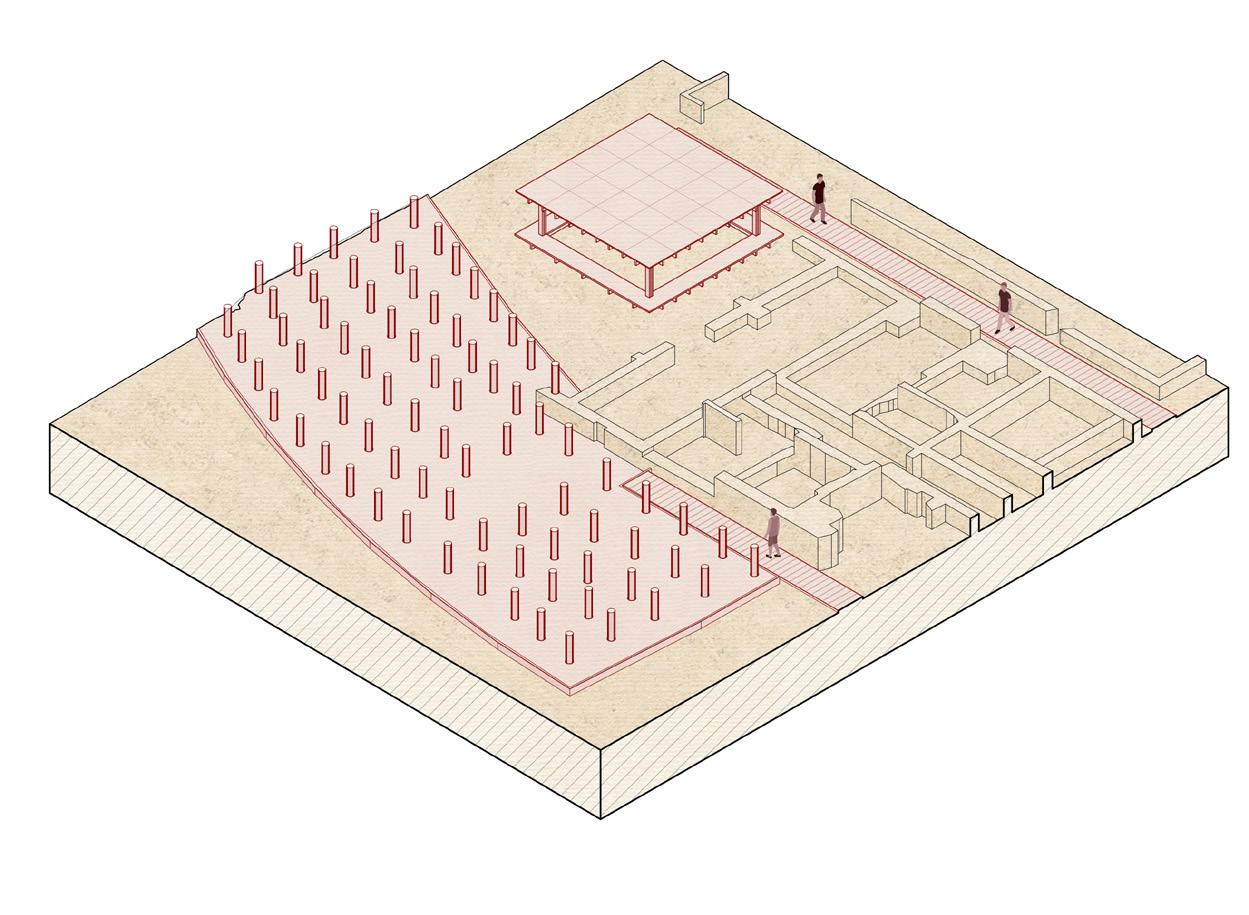

Il progetto intende sottrarre il territorio della grande Villa Adriana allo stato di non-luogo per restituirlo all’interno della sfera che gli è propria, fatta di relazioni tra esseri umani e ambiente naturale, da rileggere attraverso la lente delle rovine architettoniche. Terreno di indagine è il rapporto tra antichità e contemporaneità cercando di immaginare un futuro in cui questa dicotomia possa risolversi in continuità grazie al disegno di insieme del progetto che si sviluppa su due diversi ordini sovrapposti: il primo, ipogeo, che accoglie il sedimento dell’asse viario della Via Maremmana interrato che distribuisce verso i comparti commerciali, i parcheggi e gli spazi di servizio degli hotel; il secondo, fuori terra, disegnato partendo dall’andamento della trama delle alberature esistenti e da un asse trasversale Est-Ovest che va dal Pantanello fino alle cave di Travertino oltre l’Aniene,

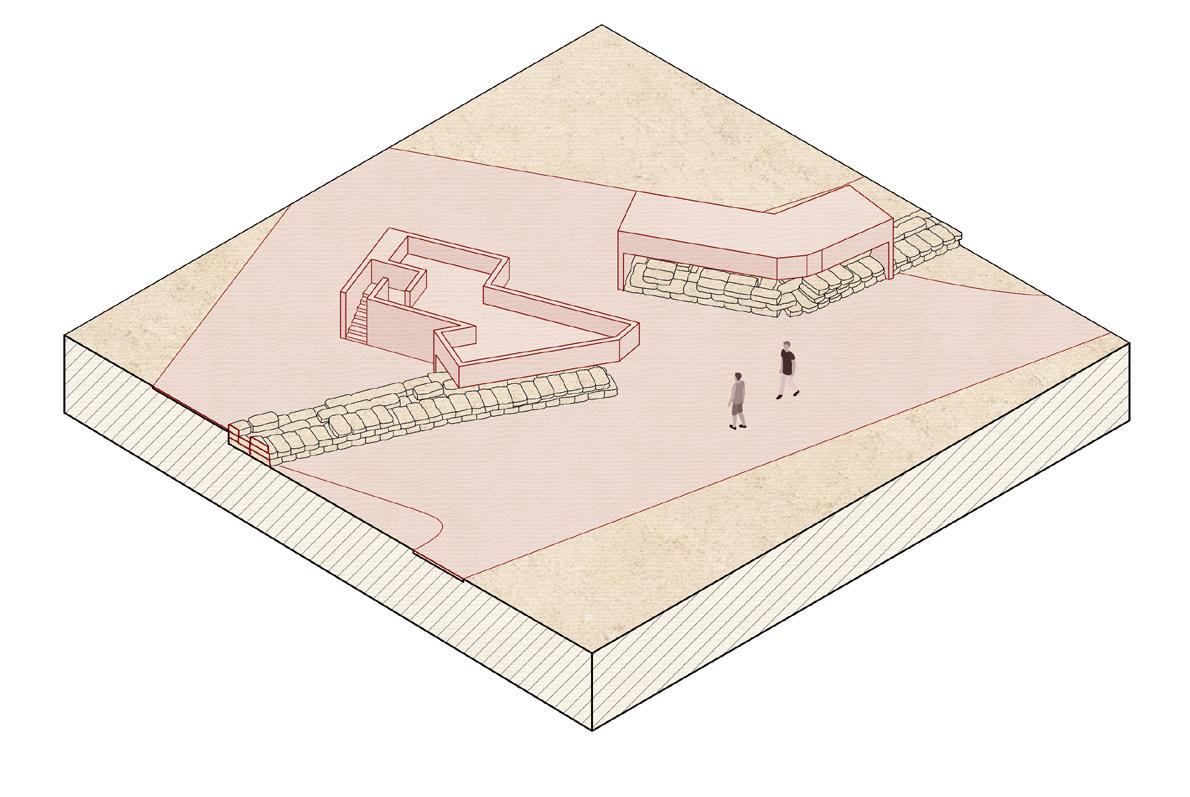

Fig. 56 - Planimetria dell'area degli Horti Hadriani in cui sono disposti i moduli realizati per gli archeologi. configurandosi come una sequenza di luoghi quali la Villa, la Domus Agricola, la Porta al Parco, l’Hub Commerciale e il Polo Ricettivo; tali architetture si presentano come corti aperte verso gli elementi naturali quali l’Aniene e il Parco, facendo di essi l’affaccio privilegiato in antitesi alla concezione moderna che vede nell’asse viario l’allineamento principale delle costruzioni. I due ordini sovrapposti dialogano poi attraverso corti e cavità che diffondono aria e luce anche agli ambienti ipogei.

Mentre le architetture progettate manifestano e rielaborano i princìpi compositivi della Villa attraverso la riproposizione del «recinto» nelle varie morfologie, il disegno del parco si basa sugli elementi compositivi del paesaggio quali suolo, orografia e idrografia restituendo un disegno complessivo che è sintesi del delicato equilibrio tra natura e azione dell’uomo su di essa. Interessante è la soluzione proposta per le aree di scavo della villa in cui vengono delimitati spazi differenti in cui l’inserimento di strutture prefabbricate leggere, tecnologicamente efficienti, consente agli archeologi di operare sul campo e ai visitatori di osservare le operazioni di ricerca in sicurezza, creando un Villaggio Archeologico all’interno del perimetro della villa, in cui allo spettacolo dell’opera, protagonista, si uniscono contemporaneamente il suo allestimento e la sua fruizione.

Oltre alla notevole qualità architettonica delle soluzioni proposte, il progetto pone attenzione al disegno e cura dello spazio verde: esso è costituito sia dal parco che da coperture verdi volte a mitigare l’impatto del costruito sul paesaggio; la scelta delle specie arboree da inserire è attenta e guidata dalla preesistenze naturali e dal paesaggio di tipo mediterraneo in cui la Villa è inserita.

Il progetto è espressione diretta di quello stesso bisogno di reinserire le aree archeologiche all’interno di politiche di sviluppo territoriali che anima i propositi alla base di questa stessa tesi, senza escluderle con recinti e delimitazioni dalle trasformazioni urbane che caratterizzano i centri urbani. All’interno della Buffer Zone trovano spazio funzioni e servizi contemporanei come hotel e spazi commerciali che, assieme al ridisegno dell’intera area naturale, concorrono alla valorizzazione di uno dei maggiori beni archeologici del nostro paese in armonia e senza in alcun modo prevaricarlo.

Fig. 57 - Sezione prospettica della Porta di accesso al Parco, landmark del progetto.

Note Bibliografiche 1 Sito ufficiale di Josep Miàs Architects: www.miasarquitectes.com/ portfolio/banyoles-old-town 2 v. tolve, Banyoles: il recupero del borgo antico, in Ananke. Rivista quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto, n. 83, Gennaio 2018. 3 Alcuni concetti espressi all’interno di questo paragrafo fanno riferimento a un’intervista effettuata via email da chi scrive all’Architetto Aimaro Isola nel dicembre 2017. 4 I progetti partecipanti e i temi inerenti alla Call su Via dei Fori Imperiali sono pubblicati in Piranesi Prix de Rome. Progetti per la Nuova Via dei Fori Imperiali, a cura di Basso Peressut L. e Caliari P. F., Accademia Adrianea Edizioni, Roma, 2017. 5 Ibidem, p. 223. 6 Ibidem, p. 227. 7 Ibidem, p. 227. 8 I progetti partecipanti e i temi inerenti alla Call sulla Buffer Zone Unesco di Villa Adriana sono pubblicati in Piranesi Prix de Rome. Progetti per la Grande Villa Adriana, a cura di Basso Peressut L. e Caliari P. F., Accademia Adrianea Edizioni, Roma, 2019.