3 minute read

L'Area Archologica Castello-Carrare

L'Area Archologica Castello-Carrare

Nell’intervenire sull’area castello-carrare si è tenuto conto della grande eterogeneità dei rinvenimenti che spaziano dall’età del Bronzo fino al XVII secolo. La risposta di progetto ha voluto definire un rapporto paratattico tra le parti componendo un organismo che permetta di ricomporre un’unità della penisola che era ormai compromessa. È l’imponente fortificazione della Media Età del Bronzo a delimitare l’intervento e a definire l’accesso all’area archeologica. Rispondendo alle attività di ricerca e studio che ancora necessita, si è deciso di procedere attraverso un progetto per step che comprenda inizialmente una fase di scavo, successivamente una fase di restauro conservativo e di messa in sicurezza e, infine, un progetto di valorizzazione e accessibilità.

Advertisement

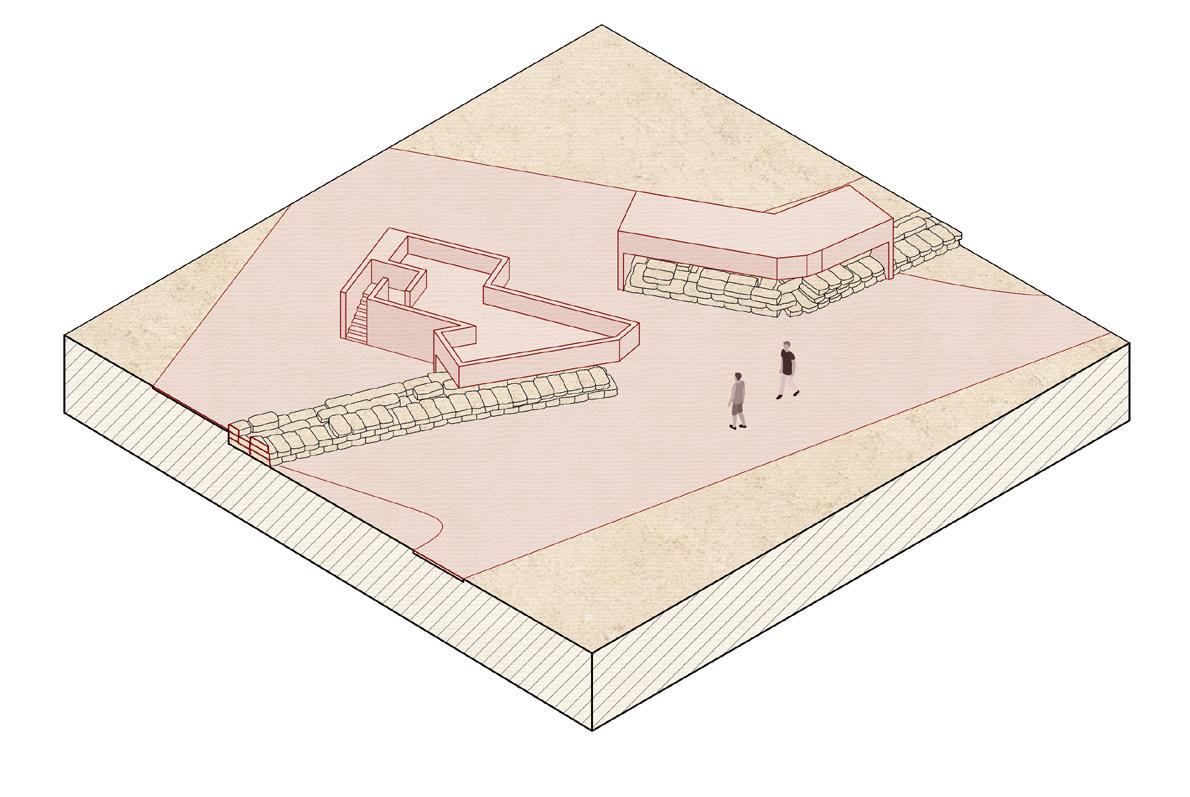

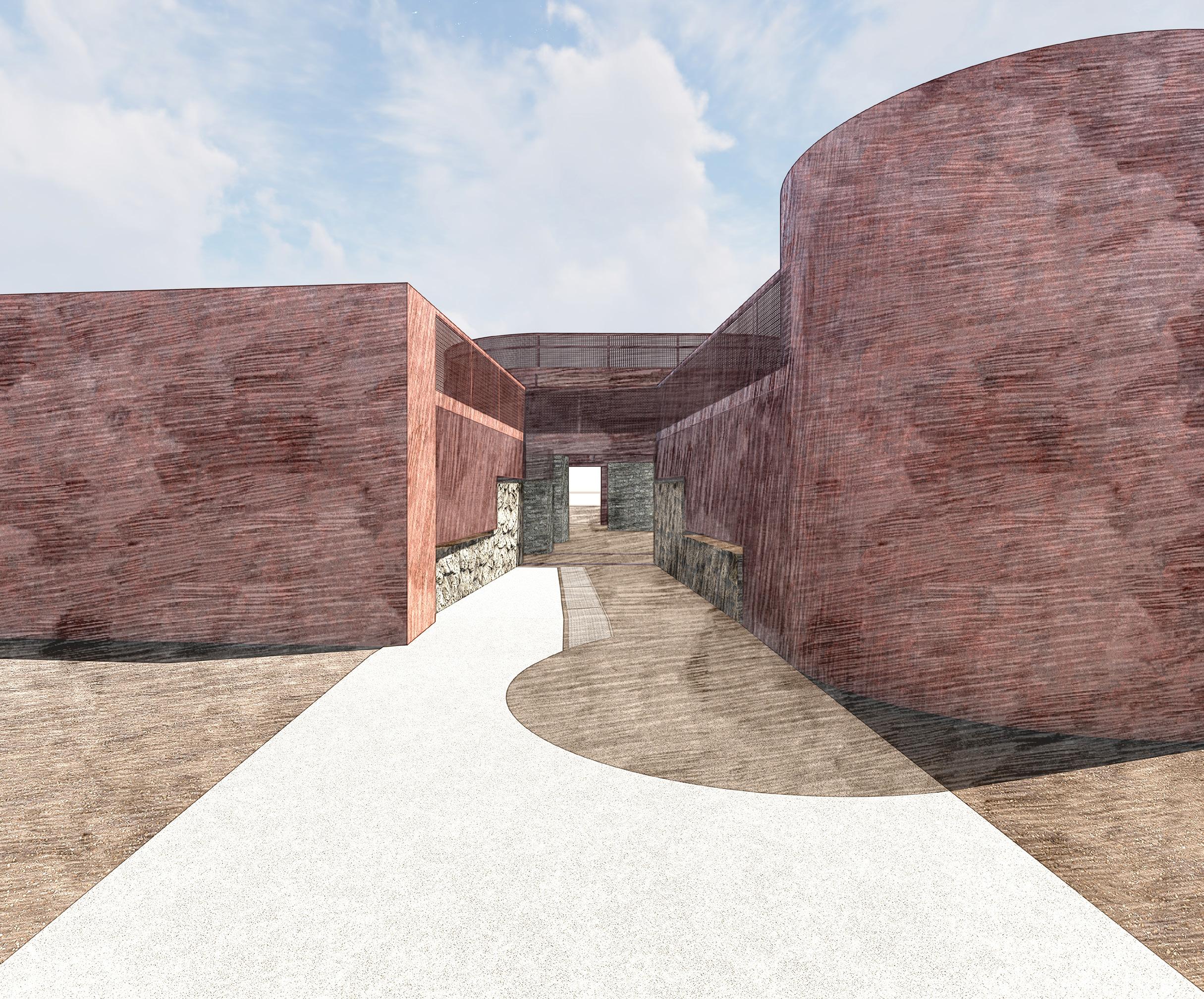

L’obiettivo posto è quello di restituire l’impatto volumetrico sulla base delle ricostruzioni effettuate pensando un volume astratto, in corrispondenza della porta di accesso, che esalti l’imponenza e allo stesso tempo espliciti la morfologia del muro. Il varco di accesso si configura come un lungo corridoio dove si alternano spazi ristretti e spazi ampi in un’ottica di compressione-dilatazione che detta progressivamente l’accesso.

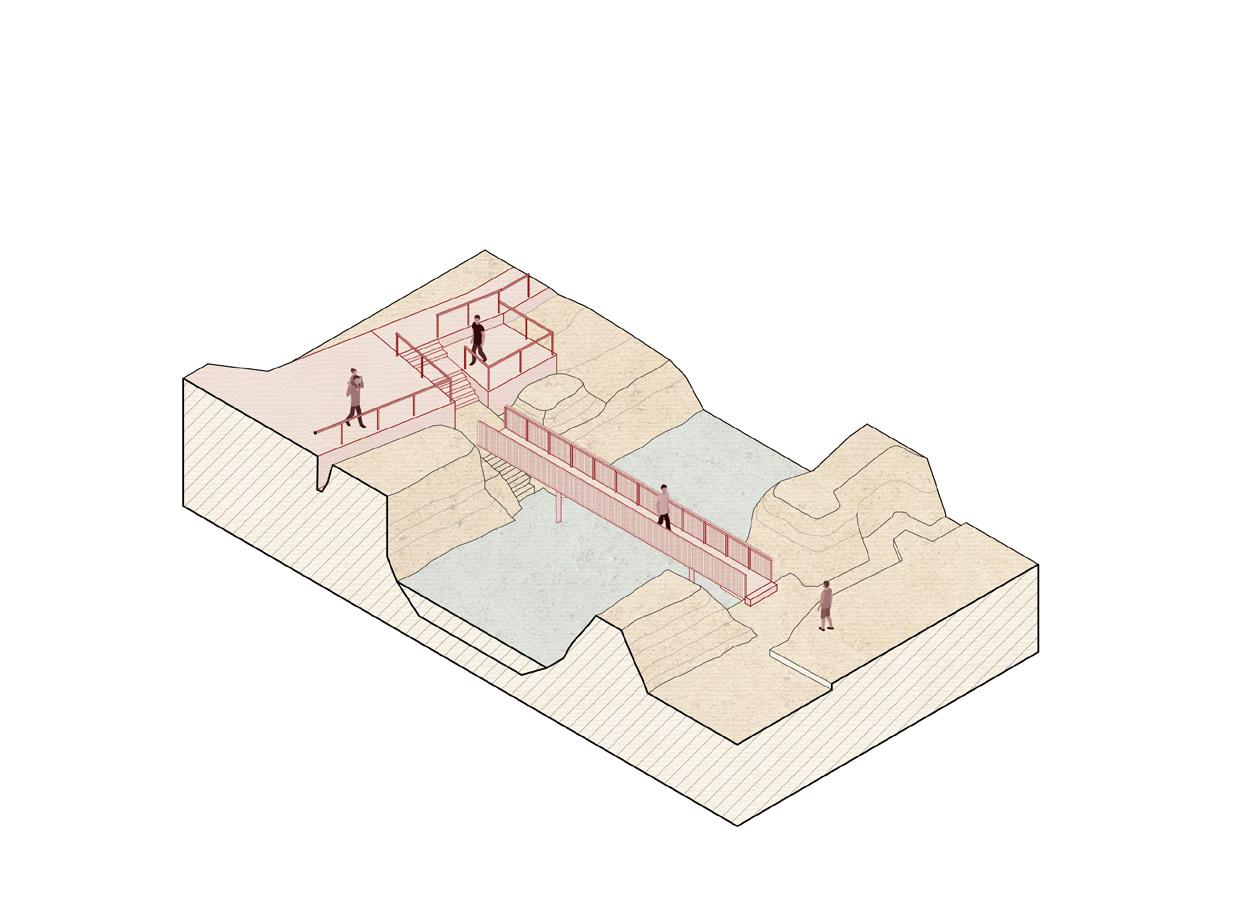

L’area della cittadella medievale, regolata da una maglia ortogonale definita dalle giaciture degli abitati, viene percorsa sul sedime delle strade antiche, con un reticolo di percorsi che collega i luoghi cardine grazie ad una passerella impostata sul substrato archeologico grazie ad uno strato di ghiaia che la stabilizza.

Gli abitati medievali sono individuabili grazie ai muri che ne definiscono gli spazi interni; si è scelto di restaurarli e conservarne la spazialità attraverso la creazione di una stratigrafia tecnica composta da strati di inerti, geotessili e ghiaia per ripristinarne l’omogeneità delle superfici.

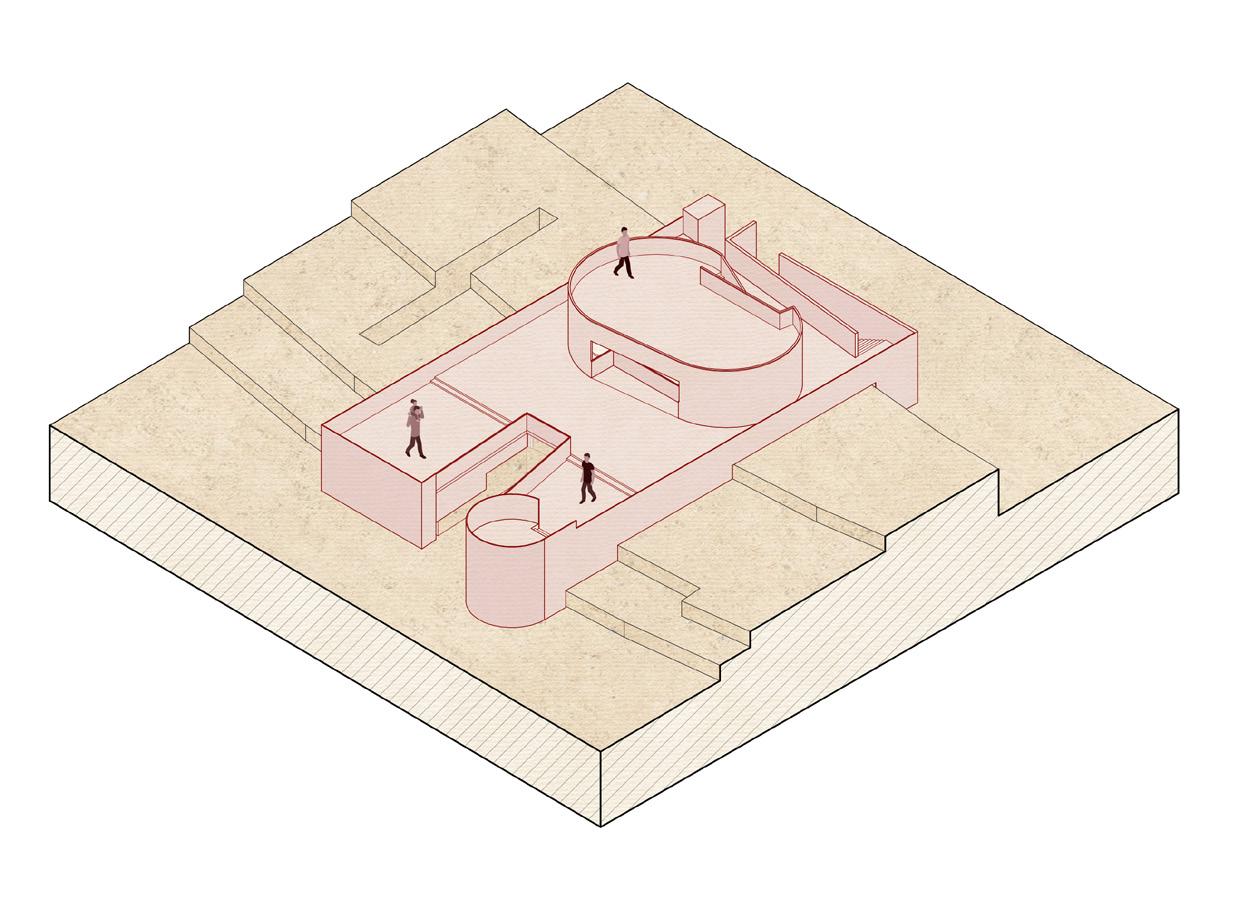

La passerella distribuisce i visitatori verso i vari punti di interesse, come le abitazioni e le due chiese medievali, tra i quali vi è l’altro fondamentale monumento dell’Età del Bronzo: la Capanna Tempio. Per rispondere alla necessità di presentare la spazialità che la caratterizza si è pensato di posizionare, in corrispondenza delle buche di palo, delle strutture cilindriche alte 2 metri in lamiera grecata affinché si percepisca l’imponenza della struttura regolare e l'estensione planimetrica.

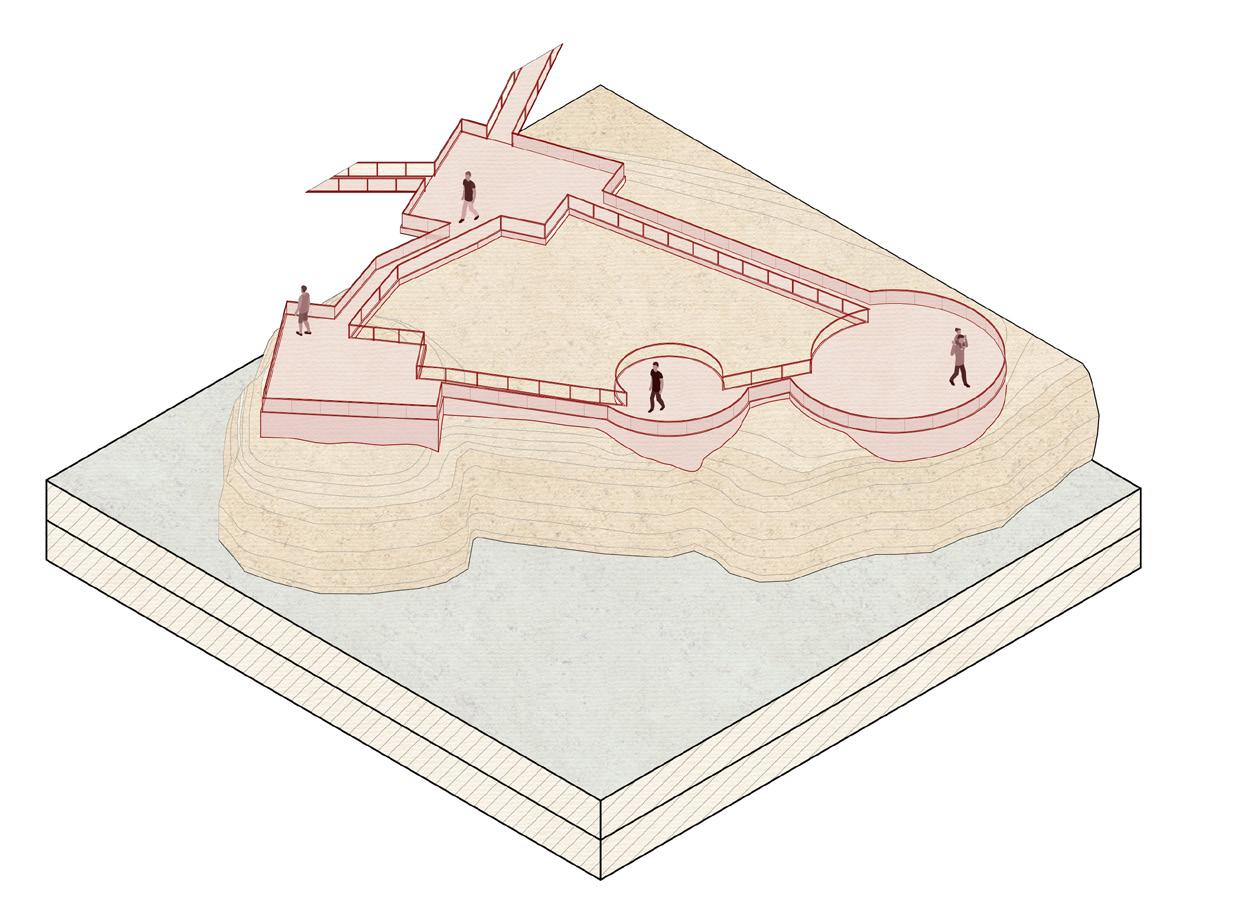

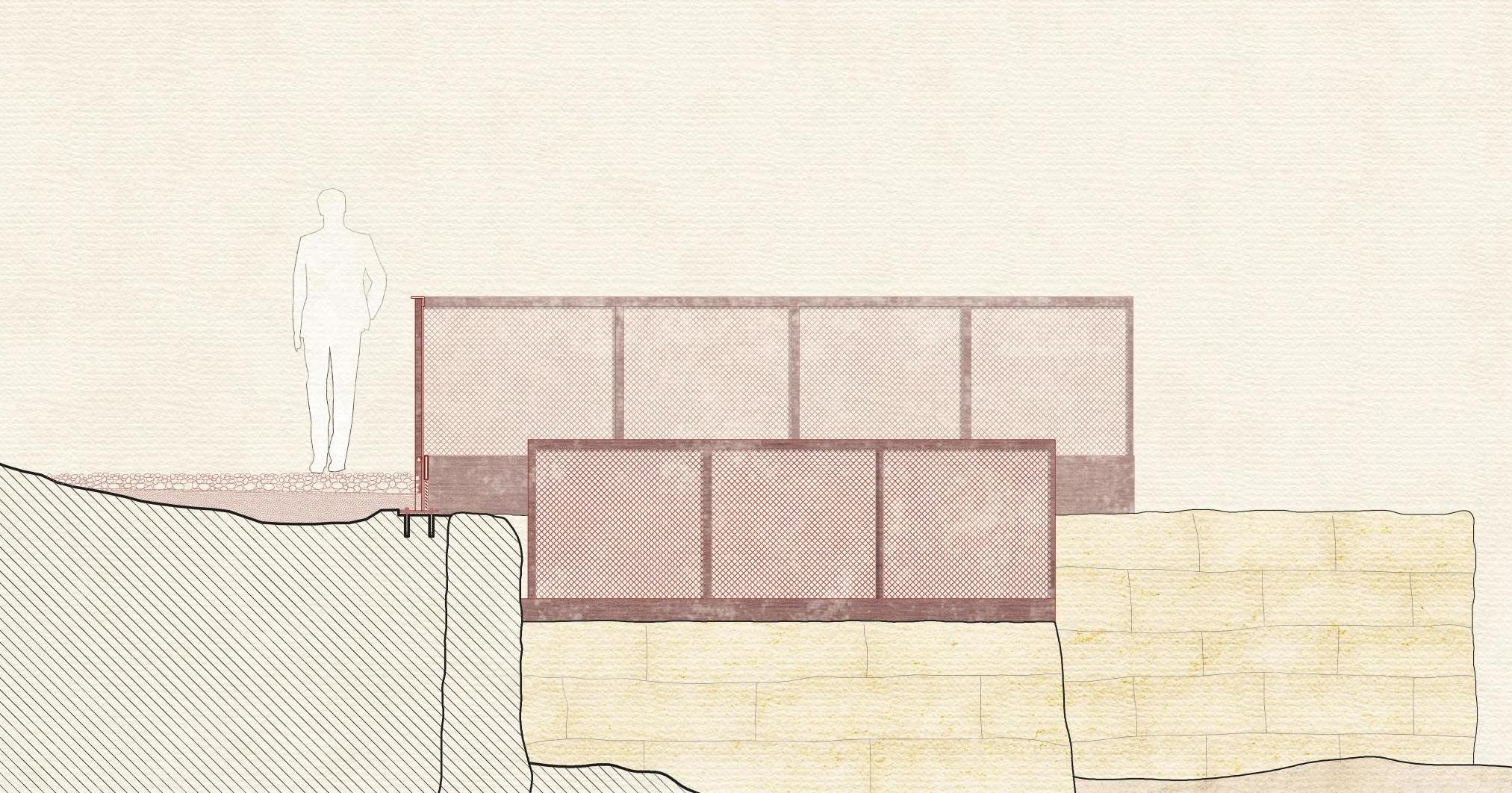

L’area perimetrale a strapiombo sul mare dove sorgevano le mura difensive medievali, viene pensata nell’ottica del riconsolidamento della cinta a livello planimetrico tramite la creazione di un percorso panoramico che riconfiguri il disegno originario delle mura. Ancora una volta viene a crearsi un rapporto di spazi compressi e dilatati che si sostanziano nei percorsi di collegamento e negli spazi di sosta evidenziati dai bastioni e dal castello.

Il sistema di percorsi e passerelle lungo le mura ha rappresentato una sfida progettuale per via della complessa articolazione del substrato. L’orografia tanto fragile quanto mutevole ha infatti determinato la tipologia dell’intervento, richiedendo un’azione rispettosa del contesto e delle problematiche che presenta.

Si è scelto pertanto di agire nell’ottica di una messa in sicurezza avvenuta attraverso l’ideazione di un intervento puntuale. Attraverso montanti in acciaio ancorati alla roccia tramite tasselli chimici si è pensato un sistema tecnologico di parapetto attrezzato che permetta la regolare fruizione e si ponga l’obiettivo di contenere parzialmente il terreno cedevole. Grazie a profili lineari in acciaio fissati sui montanti verticali viene previsto un riempimento costituito da uno strato di geotessile sormontato da inerti che regolano la stabilità del camminamento.

Questo percorso leggibile anche dal mare grazie al parapetto che si staglia come un profilo continuo in lamiera grecata, che collega anche l’isola della torre di Maradico con un ponte sospeso, ridefinisce nuovamente un’unità dell’insediamento manifestata in passato ma ormai persa.

Fig. 71 - Assonometria dell'intervento sulla Porta Monumentale. Fig. 72 - Assonometria dell'intervento sulla Capanna Tempio.

Fig. 73 - Assonometria dell'intervento sul Castello di Brienne. Fig. 74 - Assonometria dell'intervento sulle mura tardomedievali.

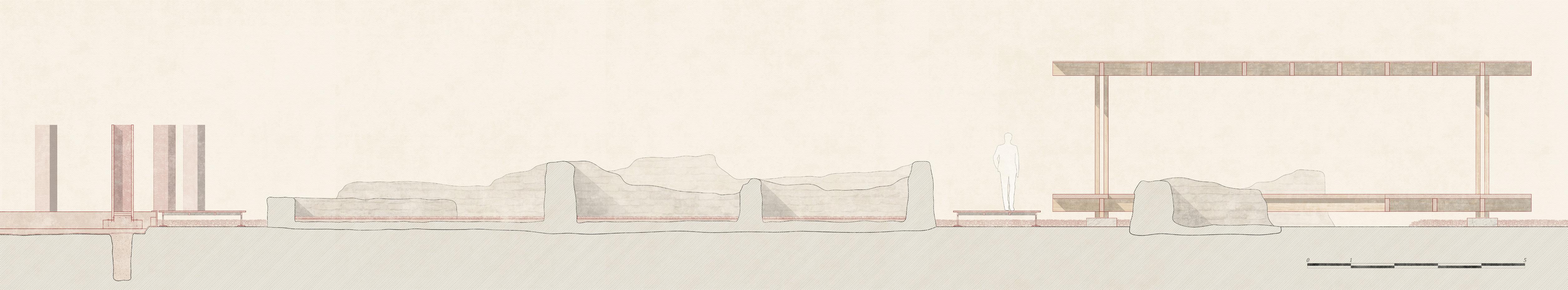

Fig. 75 - Sezione dell'area Castello-Carrare. Da sinistra: capanna tempio e pilastri in lamera stirata, pavimentazione all'interno dei nuclei tardomedievali, percorsi di fruizione rialzati sul decumano della cittadella, modulo di scavo per gli archeologi.

Fig. 76 - Sezione dell'intervento sulle mura tardo-medievali. Fig. 77 - Sezione del ponte di collegamento tra area Castello-Carrare e isolotto della Torre di Maradico.

Fig. 78 - Vista del ponte che collega l'isola della Torre di Maradico e il percorso delle mura tardo-medievali.

Fig. 79 - Vista del ponte che collega l'isola della Torre di Maradico e il percorso delle mura tardo-medievali.