7 minute read

Il Parco Archeologico Ambientale: Premesse di Intervento

Il Parco Archeologico Ambientale: Premesse di Intervento

Quello dei parchi archeologici è – come già sottolineato da Salvatore Settis nel 2007 – un argomento di particolare rilievo in quanto “tema-cerniera fra due ambiti di grandissima importanza: il paesaggio e il patrimonio culturale” 1 .

Advertisement

Il rapporto tra paesaggio e beni culturali non è il prodotto contemporaneo della sensibilità odierna2: già l’articolo 9 della Costituzione Italiana poneva a sistema i due soggetti tramite la formula “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Anche Benedetto Croce, allora Ministro della Pubblica Istruzione (dal quale dipendevano i Beni Culturali), varò una legge che sanciva in modo inequivocabile e lungimirante l’indissolubile legame tra paesaggio e storia, come si evince dall’articolo 13 e soprattutto dalla relazione che accompagna la legge in cui si definisce il paesaggio come “rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari [...], formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli” 4. Sempre Croce sottolinea come «difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d’Italia, naturali e artistiche [risponda ad] alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia». Alle patriottiche e significative affermazioni del filosofo si possono, e probabilmente si devono, aggiungere ulteriori osservazioni in merito. Stante il fatto di antica memoria che ciò che resta del passato serva da monito a ciò che vive nel presente, è impossibile approcciarsi alle rovine che compongono il nostro patrimonio senza porsi le domande: da dove veniamo? Chi siamo? Chi vogliamo essere? Il patrimonio fisico delle rovine implica un patrimonio mentale di interrogativi.

Interrogativi cui il presente deve, se non fornire risposte certe, quantomeno dare l’indirizzo giusto alla ricerca delle risposte, intervenendo sulle rovine: la conservazione del patrimonio culturale è fondamentale perché ci fornisce chiarezza sulla nostra identità e sul nostro posto nel mondo e nella storia.

Tra le considerazioni circa l’importanza del patrimonio architettonico-culturale occorre ricordare brevemente (onde evitare lungaggini su un argomento che necessiterebbe di un’ulteriore tesi per essere affrontato) il valore dello stesso come collante di una comunità e, addirittura, intercomunitario. Va però rilevato che la definizione di parco archeologico compare solo a partire dal Codice dei Beni Culturali del 20045 . Il concetto di parco nasce, infatti, con valenza ambientale, con la Legge Quadro sulle aree protette del 19916, che definisce e regola la creazione dei grandi parchi nazionali e delega alle regioni l’istituzione dei parchi regionali di carattere ambientale. Poiché in Italia, però, nella maggior parte dei casi non esiste un parco ambientale o naturale all’interno del quale non si rilevino anche valenze culturali o archeologiche, ben presto le Regioni si sono prevedibilmente trovate a doversi misurare con problematiche diverse da quelle naturalistiche, ampliando la loro sfera di interesse.

Di qui la necessità di armonizzare una legislazione nata con fini di gestione su base esclusivamente ambientalistica e naturalistica con la tradizionale legislazione dei beni culturali.

La ragion d’essere dell’istituzione di un parco archeologico, indipendentemente dalle forme di gestione adottate, dirette o indirette, pubbliche o private, risiede nella scelta concorde e partecipata da parte delle istituzioni e degli enti territoriali di un nuovo modo di tutelare e valorizzare i beni archeologici inserendoli nel più ampio contesto del paesaggio antico e contemporaneo7 .

Riconoscere il valore contestuale del patrimonio culturale, senza sovvertirne il potenziale di significato collettivo, è fondamentale per il processo decisionale in materia di conservazione. Per ottenere decisioni equilibrate è necessaria una maggiore cooperazione tra i numerosi professionisti, istituzioni e membri della comunità che influenzano i risultati e la sostenibilità degli sforzi di conservazione. Queste diverse

figure sono spesso denominate stakeholder8 nei processi di conservazione; ognuno di essi ha un obiettivo, o interesse acquisito, nel sito e in come viene utilizzato, conservato, promosso.

Dare voce alle loro diverse prospettive attraverso un processo di partecipazione contribuisce a garantire che la conservazione risponda alle esigenze professionali e agli ideali accademici, nonché ai bisogni e questioni sociali. L’obiettivo è quello di migliorare la produttività e di guidare il processo di conservazione e valorizzazione. Uno degli strumenti principali a tal proposito è quello di prendere in considerazione i pareri dei principali attori che vivono l’area, per poter formulare una risposta progettuale che non solo dia una riposta alle questioni sollevate, ma che permetta una valorizzazione integrale dell’area.

L’esame di un territorio partendo da una chiave di lettura settoriale, infatti, può produrre delle risposte orientate che privilegino talune valenze a discapito di altre: è per questo che l’intervento di lettura e valorizzazione del patrimonio culturale individuato non si sostanzia in un progetto settoriale, ma anzi, si struttura su varie tematiche qualificandosi, dunque, come interdisciplinare. Un progetto che si occupa di vari temi legati alla stessa area genera, di conseguenza, un meccanismo di cause ed effetti che coinvolge i settori che orbitano attorno a questo polo, da quello meramente turistico a quello delle imprese che si occupano del recupero, a quello del settore connesso alla tutela e gestione del sistema-parco.

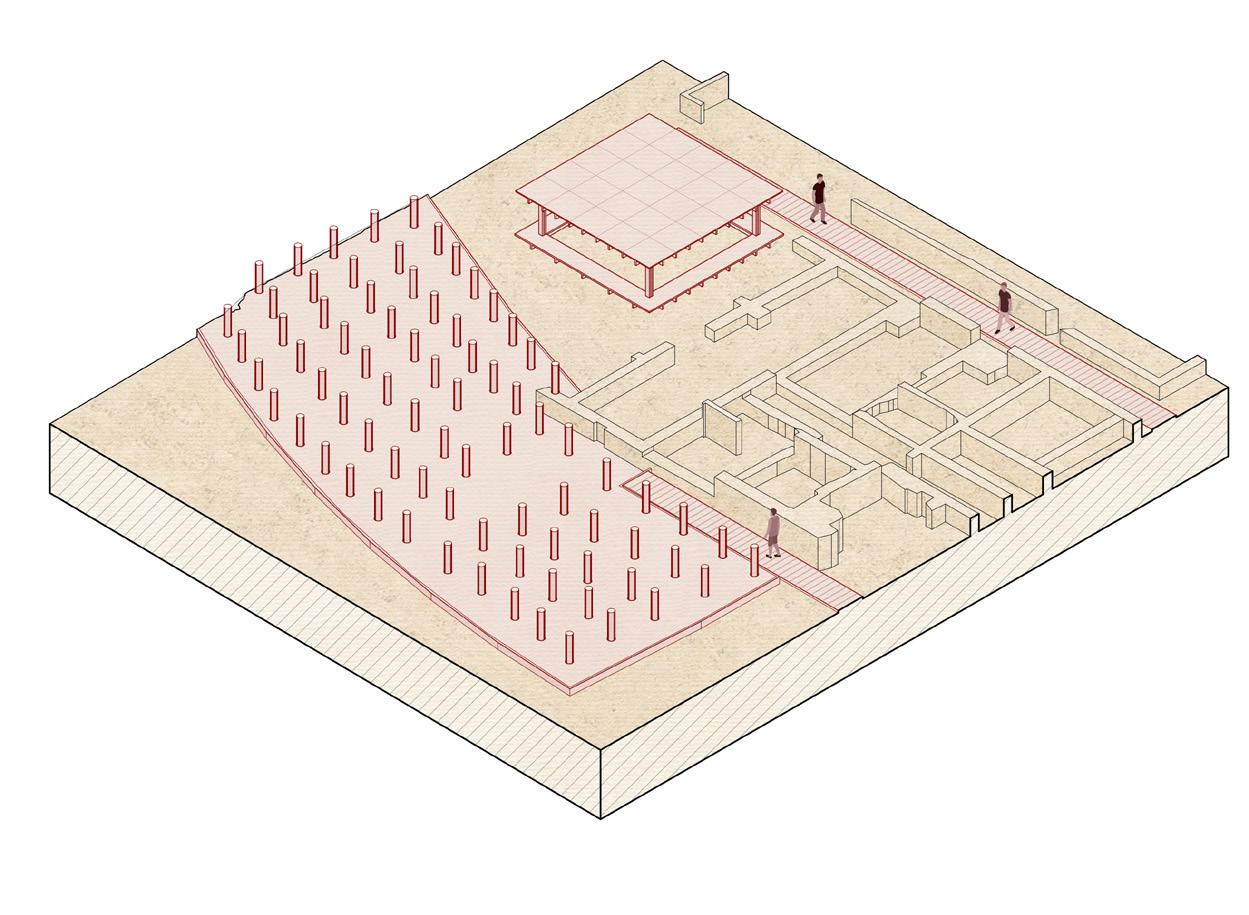

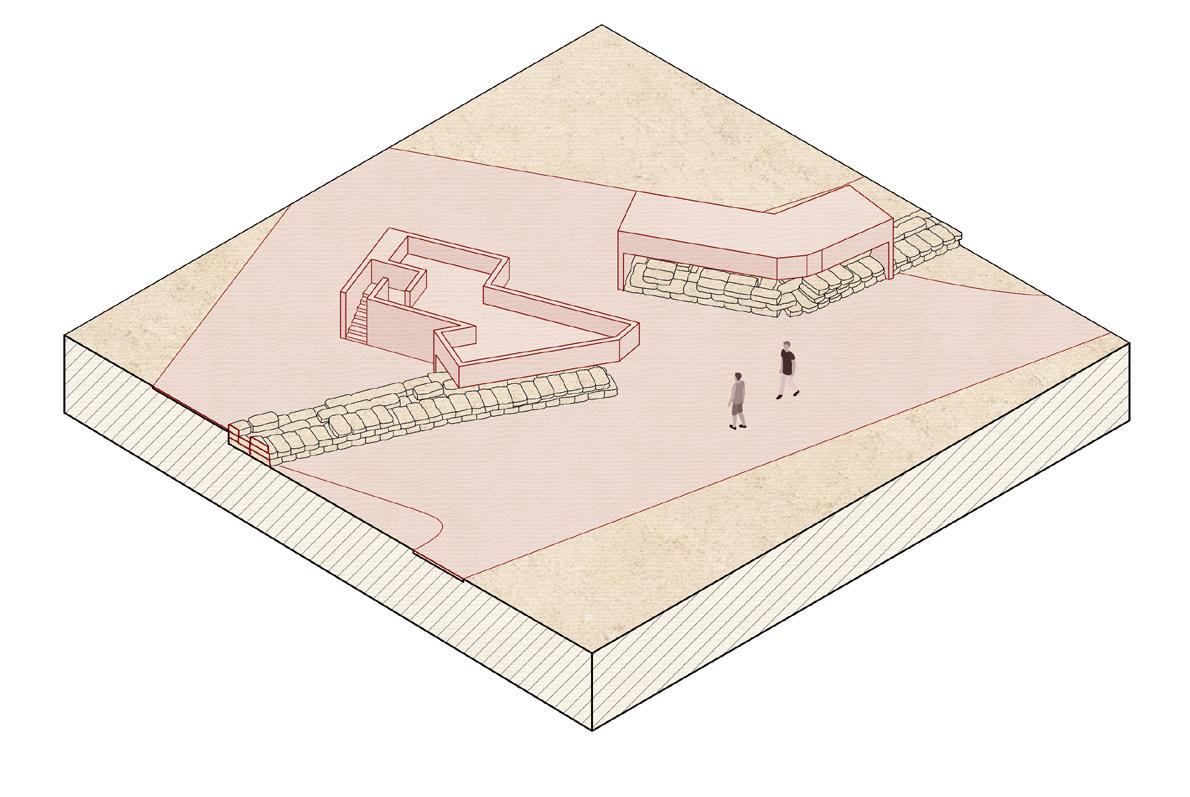

La grande varietà di ricchezze che caratterizzano l’area di Roca Vecchia pone la questione di una contemporaneità di diversi fattori che già coesistono in maniera spontanea: la fruizione balneare, la ricerca archeologica e la sua valorizzazione in loco, senza dimenticarsi del fondamentale fattore ambientale e naturalistico nel quale è immersa.

L’obiettivo posto è quello di garantire la contemporaneità e, in particolare, la diversità degli usi e la loro destagionalizzazione, riconoscendo ambiti di interesse, ciascuno con le proprie necessità e potenzialità, che possano coesistere all’interno, sì di un’unica area geografica come la costa e la cinta delle mura messapiche verso l’entroterra, ma soprattutto di un unico sistema organizzato con regole e gestori.

La conservazione del patrimonio materiale è una funzione vitale per la società, un contributo allo sviluppo umano e sociale, oltre che un mezzo per creare un significativo attaccamento al luogo. L’espediente studiato per rispondere ai temi analizzati è quello di creare un sistema-parco che possa racchiudere la ricchezza di quest’area con l’obiettivo di avviare un processo di riconoscimento della popolazione elevandola dallo status di «non-luogo».

Data la varietà di interventi, il concetto di unità è stato interpretato attraverso la definizione di un limite che permettesse non tanto di definire un confine dell’area archeologica entro il quale vigessero le logiche economiche e gestionali, quanto piuttosto individuando un’area che avesse comuni interessi e potenzialità da esprimere. Per mantenere la grande sfaccettatura del luogo, caratterizzato appunto da molteplici spunti progettuali, l’intervento evita di porsi in maniera totalizzante con l’obiettivo di non far prevalere determinati ambiti rispetto ad altri. All’interno del sistema-parco sono infatti state affrontate tutte le tematiche presenti cercando di far rientrare ogni aspetto in una comune logica di intervento volta ad una parziale autonomia determinata da una relazione paratattica tra le parti. Così come in un organismo in cui ad ogni parte corrisponde una funzione ben precisa, allo stesso modo, definito il limite di intervento che racchiude tutti gli aspetti, ogni ambito mantiene la propria autonomia concorrendo al buon funzionamento dell’insieme.

Note Bibliografiche 1s. settis, Approfondimenti, in Antichi sotto il cielo del mondo. La gestione dei parchi archeologici. Problemi e tendenze, in Atti del Colloquio internazionale promosso dalla Quinta 101 commissione consiliare - Attività culturali e Turismo - del Consiglio regionale della Toscana, Impruneta (FI), 25 – 26 ottobre 2007, Tipografia del Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 2008, pp. 105-111. 2 Sui Miti consolatori e la Bellezza del paesaggio, vd. m. zoppi, Beni culturali e comunità locali, Mondadori Electa, Milano, 2007. 3 Nell’Art.1 della L.778/1922 si afferma che “sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. (…) altresì (…) le bellezze panoramiche”. 4 Vd. b. croce, Relazione di accompagnamento alla L.778/1922. 5 s. de caro, Ma esistono i parchi archeologici?, in Antichi sotto il cielo del mondo. La gestione dei parchi archeologici. Problemi e tendenze in Atti del Colloquio internazionale promosso dalla Quinta 101 commissione consiliare - Attività culturali e Turismo - del Consiglio regionale della Toscana, Impruneta (FI), 25 – 26 ottobre 2007, Tipografia del Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 2008, pp. 159-166. 6 LEGGE 6, dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette del Ministero dell’Ambiente. 7 Sull’archeologia come scienza che studia le civiltà e le culture umane del passato e le loro relazioni con l’ambiente circostante, vd. c. renfrew, p. bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Thames and Hudson, Londra, 1991. 8 Stakeholder: Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione. Voce “Stakeholder”, da Enciclopedia Treccani,2017.