7 minute read

Soprintendenza per Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Funzionario archeologo Dott.ssa Serena Strafella

Advertisement

Considerato il ruolo fondamentale svolto dalla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce all’interno del Tavolo Tecnico, abbiamo ritenuto tanto utile quanto necessario interfacciarsi con tale istituzione per approfondire le dinamiche che regolano la gestione e lo sviluppo di un’area archeologicamente e paesaggisticamente rilevante come quella di Roca. Abbaiamo avuto quindi la possibilità di incontrare più volte la dott.ssa Serena Strafella, funzionario archeologo della Soprintendenza, che segue in prima persona da anni le trasformazioni e i progetti in atto nell’area di Roca.

Il contributo della dott.ssa Serena Strafella, concretizzatosi inizialmente nell’ausilio durante le prime fasi di ricerca di materiale di studio presso l’archivio della Soprintendenza, si è nel tempo evoluto in un proficuo e costante confronto tra le nostre idee progettuali e le istanze e prescrizioni definite dall’organo istituzionale: apporto, questo, fondamentale per la buona riuscita del presente lavoro di tesi. A ciò si aggiunga l’essenziale occasione di apprendimento dei metodi e dei processi che regolano l’attività della Soprintendenza, di come vengano gestiti i rapporti con gli altri attori in gioco e i privati, ma soprattutto dei piani e delle previsioni future che andranno, auspicabilmente, a trasformare e valorizzare l’area circostante Roca Vecchia: comprendere le procedure e i meccanismi che regolano il lavoro delle singole istituzioni e la cooperazione tra le stesse nell’ottica di un chiaro obiettivo futuro è conditio sine qua non un progetto di architettura per l’archeologia non può trovare nè ragioni d’esistenza, nè, tantomeno, attuazione.

La gestione del Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico cui siedono Soprintendenza, Comune di Melendugno e Università del Salento è l’organo che gestisce e regola i processi decisionali relativi alla gestione dell’area archeologica di Roca, mediando tra le idee e gli interessi delle parti in gioco. Istituito in occasione di un primo bando di finanziamento di Regione Puglia nel 2019, ha dimostrato negli anni la sua efficacia nel portare avanti la valorizzazione di Roca partendo dall’idea iniziale di autofinanziamento delle attività di ricerca e trasformazione dell’area grazie a interventi mirati e necessari.

La discussione tra le parti, condotta spesso con colloqui informali, si traduce in incontri ufficiali che possono accogliere, a seconda di obiettivi specifici, altri enti o figure pubbliche e private; da tali incontri emergono le scelte e i progetti condivisi, seguiti da comunicazioni ufficiali che permettono di restituire un resoconto di quanto discusso ed avere una prova tangibile dei motivi che hanno portato a determinate conclusioni, definendo quindi un’importante regesto di proposte e atti consultabile da enti esterni o che dovessero manifestare interesse nell’area (o essere chiamati ad esprimere un parere in merito) in futuro. Nello specifico, il ruolo della Soprintendenza è quello di aiutare gli altri attori, tra cui gli eventuali progettisti coinvolti nei processi di trasformazione, a formulare le proposte più adatte ad aree fragili come Roca, considerando sia i vincoli diretti di tipo archeologico, sia indiretti di carattere paesaggistico-ambientale, disposti dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia, generalmente più vincolanti. La Soprintendenza ha quindi un ruolo di verifica, di supporto alla redazione di progetti valutati caso per caso che andranno ad essere poi autorizzati dalle commissioni locali disposte da Comuni e Regione.

Se da un lato il rapporto tra enti, istituzioni e progettisti sembra essere prospero e attivo, dall’altro il confronto con organizzazioni e cittadini privati è spesso luogo di scontri.

Nonostante l’intera area circoscritta dal tracciato murario messapico sia posta sotto vincolo archeologico, essa non

appartiene interamente al demanio pubblico: sono presenti infatti alcune particelle private che, a partire dai primi decenni del ‘900 ospitano corpi di fabbrica realizzati senza particolare attenzione al substrato archeologico. I privati che hanno realizzato tali corpi di fabbrica in tempi antecedenti all’imposizione dei vincoli archeologici e paesaggistici, oggi hanno invece l’obbligo di interfacciarsi con la Soprintendenza per eventuali interventi architettonici. Ad esempio, nel caso delle due strutture alberghiere, proprietà della Curia di Melendugno, il dialogo è del tutto inesistente e tali proprietà, negli ultimi decenni, sono state oggetto di trasformazioni attuate senza le autorizzazioni necessarie, comportando l’avvio di procedimenti sanzionatori da parte degli Enti di tutela tutt’ora in corso di svolgimento.

Nel caso dei cittadini, invece, il dialogo sembra essere nella maggior parte dei casi attivo, infatti la Soprintendenza, non vietando a priori interventi architettonici sui corpi di fabbrica, ha svolto più volte sopralluoghi e studi di fattibilità di interventi poi realizzati.

In un caso è però stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un privato che, all’interno della sua proprietà attigua alla Strada Bianca, ha realizzato un parcheggio privato andando a intaccare il banco roccioso per la realizzazione di rampe di accesso carrabili, ignorando le disposizioni sugli usi dei suoli emanate dal Comune di Melendugno e i vincoli archeologici disposti dalla Sopintendenza.

Progetti futuri

Il parcheggio a pagamento all’interno del perimetro archeologico, proposto in primis dall’ex Soprintendente Dott. ssa Maria Piccarreta, gestito dal Comune di Melendugno e realizzato dopo analisi preliminari svolte dall’Università del Salento, rappresenta il primo tassello della visione di auto-sostenibilità economica dell’intera area archeologica, obiettivo primario dei diversi promotori.

Visti i risultati economici incoraggianti di tale operazione, è aperto il dibattito su quali possano essere i prossimi interventi che vadano a generare i finanziamenti necessari al prosieguo delle operazioni di scavo e rendere meglio accessibile l’area:

- Gestione e implementazione del parcheggio: la capienza dell’infrastruttura attuale, per quanto funzionale e importante, si è dimostrata in breve tempo insufficiente ad accogliere il massiccio flusso turistico generato dall’area; infatti il numero di stalli predisposti e le prescrizioni riguardanti il peso dei mezzi privati che vi possono accedere sono ignorati dai fruitori che affollano il parcheggio in numeri notevolmente superiori alle sue capacità. Per ovviare a tale problema il Comune di Melendugno, coadiuvato da Soprintendenza e Università, sta cercando di rintracciare altre aree utilizzabili per la realizzazioni di nuovi parcheggi;

- Progetto per la Valorizzazione Integrata del Paesaggio Costiero di Melendugno: questo progetto, proposto dal Comune di Melendugno, interessa l’area costiera che va da San Foca a Torre S. Andrea e prevede la graduale riconversione dell’arteria litoranea in favore del trasporto pubblico e della mobilità dolce. Nonostante il parere favorevole della Soprintendenza tale progetto è ancora lungi dall’essere realizzato;

- Archeobeach: l’idea della Soprintendente Piccarreta era di creare delle strutture che regolassero e facilitassero la balneazione dei turisti nel tratto di costa compreso all’interno dell’area archeologica, rendendo allo stesso tempo consci i fruitori dell’importanza documentale e paesaggistica dell’area. Tale progetto, che rispetta i vincoli paesaggistici predisposti dal PPTR, è per il momento irrealizzabile viste le ordinanze della Capitaneria di Porto riguardanti la pericolosità geomorfologica delle falesie;

- Accesso alla Grotta della Poesia Piccola: nonostante la presenza di una scala di accesso e di piattaforme all’interno della cavità realizzate negli anni ‘80, l’accesso alla grotta è interdetto anche agli addetti ai lavori e ricercatori dato lo stato di degrado avanzato di alcune parti portanti di tali strutture.

È volontà di tutti rendere la grotta accessibile il prima possibile, sia per i ricercatori che per i turisti, ma i costi notevoli sia degli studi di fattibilità che di costruzione di tali opere rendono questa miglioria ancora lontana dall’attuazione. La Soprintendenza ha presentato recentemente al Ministero della Cultura la scheda progettuale per richiedere dei finanziamenti alla realizzazioni di queste opere;

- Servizi per i fruitori: è in corso una trattativa sull’affidamento di un’area servizi in prossimità dell’area archeologica. Infatti l’idea è quella di attrare all’interno dell’area turisti e bagnanti giornalieri grazie alla collocazione di servizi di ristorazione e accoglienza che possano muovere l’interesse dei fruitori verso l’area archeologica;

- Il Museo Archeologico di Roca: i numerosi reperti rinvenuti durante gli scavi hanno oggi collocazione all’interno delle sale e dei magazzini del Museo Archeologico S. Castromediano di Lecce. Le parti in causa sono concordi nel bisogno di esporre i reperti entro i confini dei territori cui appartengono. Vista la difficoltà e i costi di realizzazione di un museo in loco a Roca, il Comune di Melendugno ha proposto di allestire il museo all’interno del Castello D’Amely di Melendugno, andando a creare una rete di fruizione che si propaghi all’interno del territorio comunale dalla costa all’entroterra. Anche tale proposta ha però alcune criticità poiché lo stabile scelto necessita di lavori di messa in sicurezza e restauro, è chiaramente insufficiente ad ospitare la totalità dei reperti e, per volumetrie e tipologia degli spazi, non adatto a una fruizione museale contemporanea. A prescindere però dalla posizione specifica del museo, la Soprintendenza ha avviato delle discussioni con il dott. De Luca, direttore del Polo Biblio-Museale di Lecce, per affidare al Museo Archeologico di Lecce l’esposizione di alcuni reperti di Roca e allo stesso tempo, una volta realizzato un nuovo museo, facilitare e incentivare lo spostamento dei turisti da un polo all’altro, cercando di creare con altri enti museali provinciali, una rete divulgativa della storia del territorio con alla base un progetto scientifico condiviso.

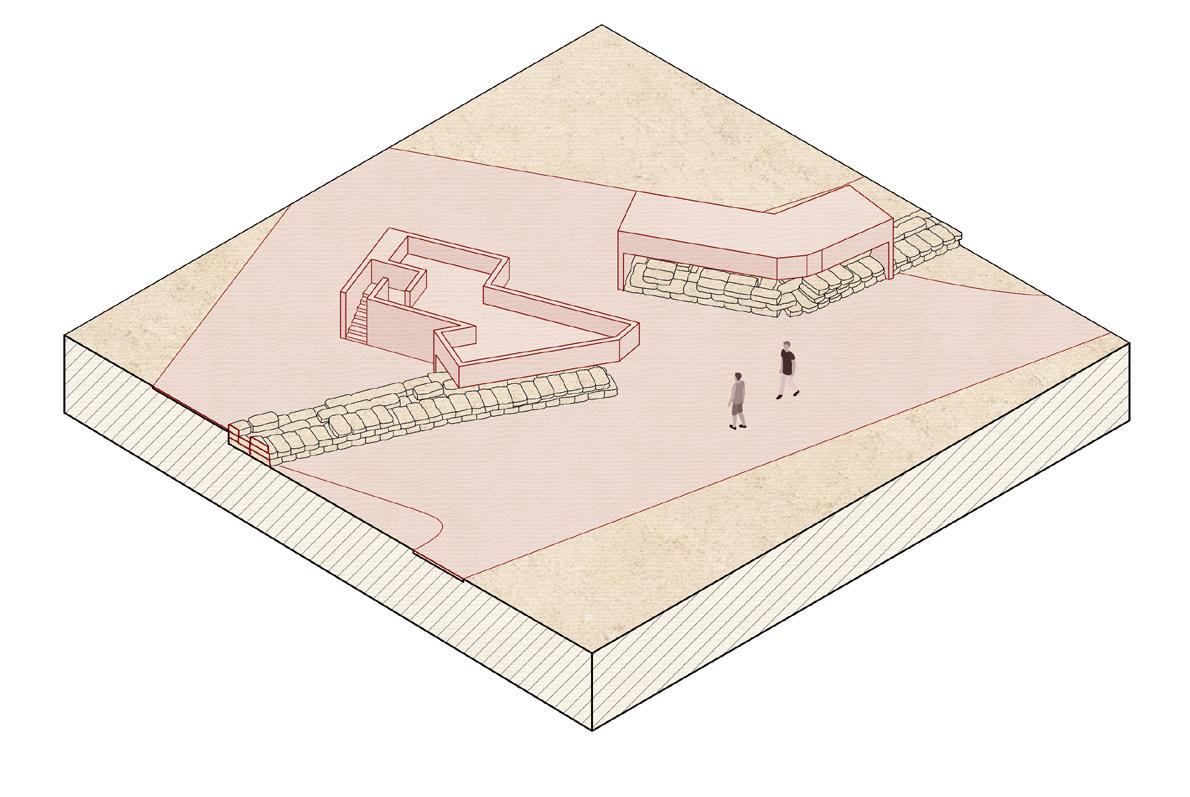

Fig. 28 - Tavola della stratificazione storica e principali evidenze archeologiche presenti sull'istmo Castello-Carrare.