9 minute read

L’Area Archeologica di Roca: Stato di Fatto e Criticità

L’Area Archeologica di Roca: Stato di Fatto e Criticità

Il sito archeologico di Roca Vecchia è localizzato sulla costa adriatica del Salento, nel territorio del Comune di Melendugno, a circa 20km a S/E di Lecce. L’area, sottoposta a vincolo archeologico diretto secondo le direttive del MiBAC, è costituita dal territorio racchiuso all’interno delle mura di cinta dell’insediamento messapico, risalenti al VI sec a.C. Tale opera di fortificazione si sviluppa per una lunghezza approssimativa di 1,5km, toccando in due punti la costa: a Nord presso l’insenatura del promontorio su cui sorge l’insediamento protostorico e a Sud, in prossimità dell’abitato di Torre dell’Orso. Il promontorio denominato area “Castello-Carrare” ha oggi un’estensione di circa 3 ettari ed è affiancato da una serie di isolotti, sul maggiore dei quali sorge la torre di guardia denominata “Torre di Maradico” che si inserisce nel sistema di torri costiere edificate in epoca rinascimentale dal regno spagnolo per monitorare e difendere la costa da attacchi stranieri.

Advertisement

L’istmo che collega il promontorio con la terraferma ha attualmente una lunghezza di 200 metri ed è segnato da due profonde e progressive ingressioni marine, una nella baia di Nfocaciucci a Nord, e l’altra a Sud nell’insenatura di fronte la piccola chiesa della Madonna di Roca.

Il principale polo attrattore di quest’area è situato a 200 metri a Sud del promontorio ed è, senza dubbio, la Grotta della Poesia Grande, una cavità carsica completamente invasa dalle acque marine e aperta sul piano di campagna per via del crollo della volta.

È proprio questo elemento naturale che offre uno scenario marino tanto raro quanto spettacolare, pubblicato su riviste e oggetto di servizi televisivi che hanno fatto il giro del mondo, a far da motore per l’avvento di migliaia di turisti ogni anno. A contribuire al riconoscimento del valore dell’area e alla definizione dei vincoli vigenti su di essa vi è inoltre la documentazione estratta dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 121 del 10.05.1974».1 Grazie ai temi presentati in questo estratto vengono documentate sia l’importanza che l’area ricopre a livello comunitario sia le debolezze che la affliggono da un punto di vista antropico, culturale e paesaggistico. Attualmente, infatti, tutta la fascia costiera, che comprende sia il promontorio con l’area archeologica e la torre cinquecentesca, sia il sistema delle Grotte della Poesia, è sottoposta a vincolo idrogeologico2 proprio a causa della delicatezza del substrato costiero costituito da materiale calcareo in continua balia delle maree e degli agenti atmosferici ed antropici.

Sono visibili infatti, anche nell’arco di pochi decenni, i mutamenti del profilo costiero a favore del mare che, anno dopo anno, agisce in maniera distruttiva sulla costa rendendola sempre più pericolosa per i suoi repentini crolli e mutamenti.3

La viabilità, inoltre, è un tema chiave circa la problematica della fragilità della costa: la strada litoranea che collega i centri a nord e a sud dell’area di Roca Vecchia è fonte di continue sollecitazioni del banco roccioso che mettono a rischio l’integrità del panorama locale. La strada litoranea in quel punto definisce l’unico collegamento tra Roca Li Posti (a nord) e Torre dell’Orso (a sud) che viene quotidianamente sfruttata da mezzi carrabili a discapito invece dei collegamenti pedonali e ciclabili. Ma è l’intero ecosistema costiero ad essere in crisi: a causa dell’erosione del litorale sono stati alterati gli habitat con una conseguente perdita di biodiversità e delle connessioni ecologiche per la flora mediterranea e la fauna selvatica. A sottolineare l’elevata importanza dell’area da tale punto di vista è l’esistenza di diversi siti di rilevanza naturalistica individuati nel PPTR4, tra i quali emergono le aree SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale)5 .

La presenza della meravigliosa piscina naturale, che

offre uno scenario alternativo e indimenticabile al turismo balneare, garantisce, anno dopo anno, un afflusso di persone che vivono in maniera spontanea ed inconsapevole un sito che in realtà porta con sé una ricchezza eterogenea per tipologie e periodi storici. È infatti più a Nord, sul promontorio Castello–Carrare, che si può osservare un’incredibile stratificazione di periodi storici, delimitati su strada da una recinzione in muro a secco, e sul mare dall’impervia nonché cedevole falesia, vi sono, infatti, reperti che spaziano dal XVI secolo a.C fino al XVI secolo d.C. definendo un’area caratterizzata da una ricchezza e una diversità di rinvenimenti con pochi eguali in tutto il Mediterraneo.

Nonostante questa grande ricchezza in materiale e in patrimonio individuata anch’essa dal PPTR6, il polo attrattore resta costantemente uno: la Grotta della Poesia, dove si riversa la stragrande maggioranza dei turisti, che in minor numero invece prendono poi parte alle visite nell’area archeologica.

La problematica essenziale di questo luogo è proprio quella di non riuscire a restituire una chiara lettura della storia sulla base delle evidenze presenti. Una delle principali minacce individuate per il patrimonio archeologico risulta quindi la fruizione turistica e la conservazione del sito. I rischi non vengono posti soltanto dal numero di turisti che accedono all’area bensì anche dal comportamento che i visitatori assumono una volta che si trovano faccia a faccia col bene.

Spesso il comportamento dei visitatori ha a che fare con la mancanza di strutture ricettive presso il sito, di segnaletica informativa, di percorsi chiari, di strutture all’altezza e, soprattutto, di manutenzione: lacune gestionali e amministrative che hanno generato, nei confronti del sito da parte dei visitatori, una diffusa risposta psicologica repulsiva, nel migliore dei casi, distruttiva nel peggiore. Un sito abbandonato o percepito come tale dà al visitatore la possibilità di assumere un atteggiamento di noncurante permissività che spesso arriva a tradursi in comportamenti vicini al vandalismo.

La pressione turistica, in particolar modo quella dei mesi di alta stagione estiva, porta con sé comportamenti come parcheggio diffuso e viabilità incontrollati, che mettono a dura prova, se non decisamente in ginocchio, la capacità del sistema ambientale di assorbire le continue sollecitazioni e provoca di conseguenza progressivi fenomeni di degrado.

Se si persegue l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’area, la parte più difficile da raggiungere è la creazione di un struttura concettuale per la pianificazione della gestione del patrimonio, che veda nel riconoscimento del valore del sito e dei soggetti interessati degli elementi fondamentali per efficaci piani di sviluppo sostenibili nel tempo. A tal proposito è già in fase di attuazione la proposta avanzata dall’amministrazione del Comune di Melendugno per il “Progetto per la valorizzazione integrata del paesaggio costiero di Melendugno”7 . Il progetto è fondato sull’idea di rinaturalizzazione dell’area eliminando quasi completamente il traffico veicolare costiero e intervenendo sui sistemi viabilistici locali. Alla base di questo vi è la consapevolezza che le connessioni stradali, la qualità del traffico e un’infrastruttura lenta possano migliorare la vivibilità di tutta l’area; di conseguenza è prevista una riqualificazione integrata del paesaggio che coinvolga gli spazi pubblici, i waterfront, i parcheggi e la continuità di connessione lungo tutta la costa.

Note Bibliografiche 1 “La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, maestosi oliveti, pregiate essenze locali, acque sia di falda freatica che carsica che alcune volte affiorano in vere sorgenti, attraversata dalla litoranea salentina che, fiancheggia, in questo tratto dell’Adriatica, parallelamente la costa per circa 10 km, costituisce un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché, per la presenza di antichi resti monumentali, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale” in D.M. 01/12/1970.

In Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 121 del 10.05.1974. 2 Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice). Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani, che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2 del PPTR.

3 La frequenza e l’entità dei fenomeni di instabilità lungo la costa e nella Grotta della Poesia hanno indotto le locali autorità a realizzare opere a difesa dell’erosione costiera; si è posta pertanto l’esigenza di indagini volte a definire l’evoluzione morfologica del tratto costiero tra Porto Ligno e Torre dell’Orso anche al fine della salvaguardia della Grotta della Poesia. È stato dunque attuato il progetto per il Monitoraggio statico del tratto costiero tra Porto Ligno e Torre dell’Orso e salvaguardia della Grotta della Poesia affidato da Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino all’Osservatorio di Fisica e di Chimica della Terra e dell’Ambiente, oggi Osservatorio di Chimica, Fisica e Geologia Ambientali dell’Università di Lecce. L’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Lecce aveva l’obiettivo di valutare la stabilità di Grotta della Poesia.

Vd. m. t. carrozzo, Evoluzione morfologica del tratto costiero tra Porto Ligno e Torre dell’Orso e salvaguardia della Grotta della Poesia – Relazione di sintesi, 2003. 4 Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice). Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all’elenco pubblicato con decreto Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all’interno del progetto BioItaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all’approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente. Essi ricomprendono: a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell’art. 2 della deliberazione 2.12,1996 del Ministero dell’ambiente - e “un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa”; b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all’allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre1997 n. 357, in uno 52 stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica Natura 2000 di cui all’art. 3 del d.P.R. 8 settembre1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. 5 La valenza ecologica della zona, è rappresentata nelle cartografie e nei data base del sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000 che sono state alla base del Progetto della Rete Ecologica Regionale. La valenza ecologica dell’area sottoposta a vincolo è di livello variabile: alta lungo la fascia costiera e medio-alta nelle restanti zone interne. L’area risulta inserita in diversi siti di rilevanza naturalistica: i SIC Alimini, Le Cesine, Torre dell’Orso, Palude dei Tamari, ed i SIR Palude e Macchia di Cassano e Macchie del Barone. 6 Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice) in Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Melendugno Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 121 del 10.05.1974. 7 Il Comune di Melendugno, nell’ambito delle iniziative del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia per la individuazione dei Progetti Integrati di Paesaggio per la Valorizzazione e Riqualificazione integrata dei Paesaggi Costieri della Puglia, ha bandito un concorso di progettazione per l’acquisizione di una proposta progettuale finalizzata alla “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei Paesaggi Costieri del comune di Melendugno”.

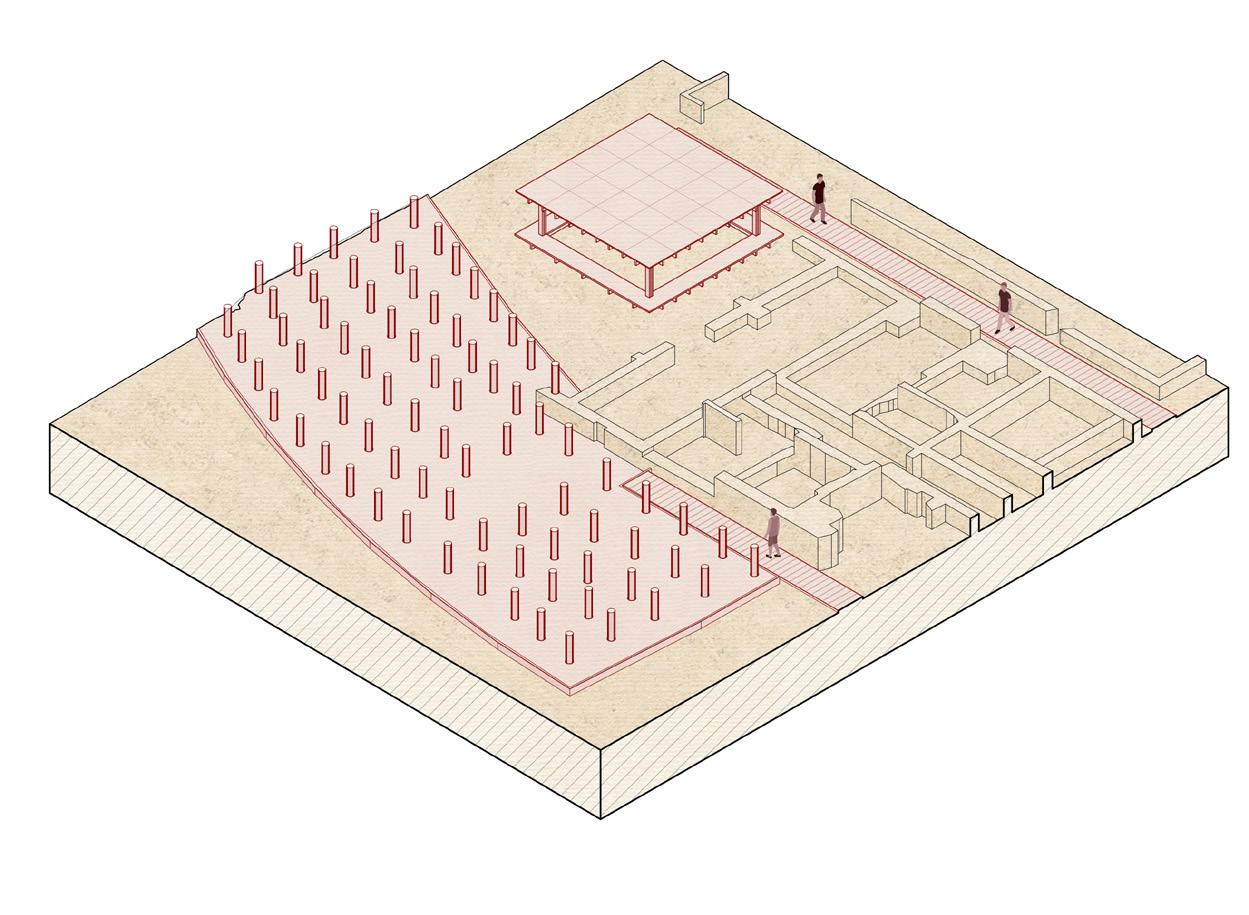

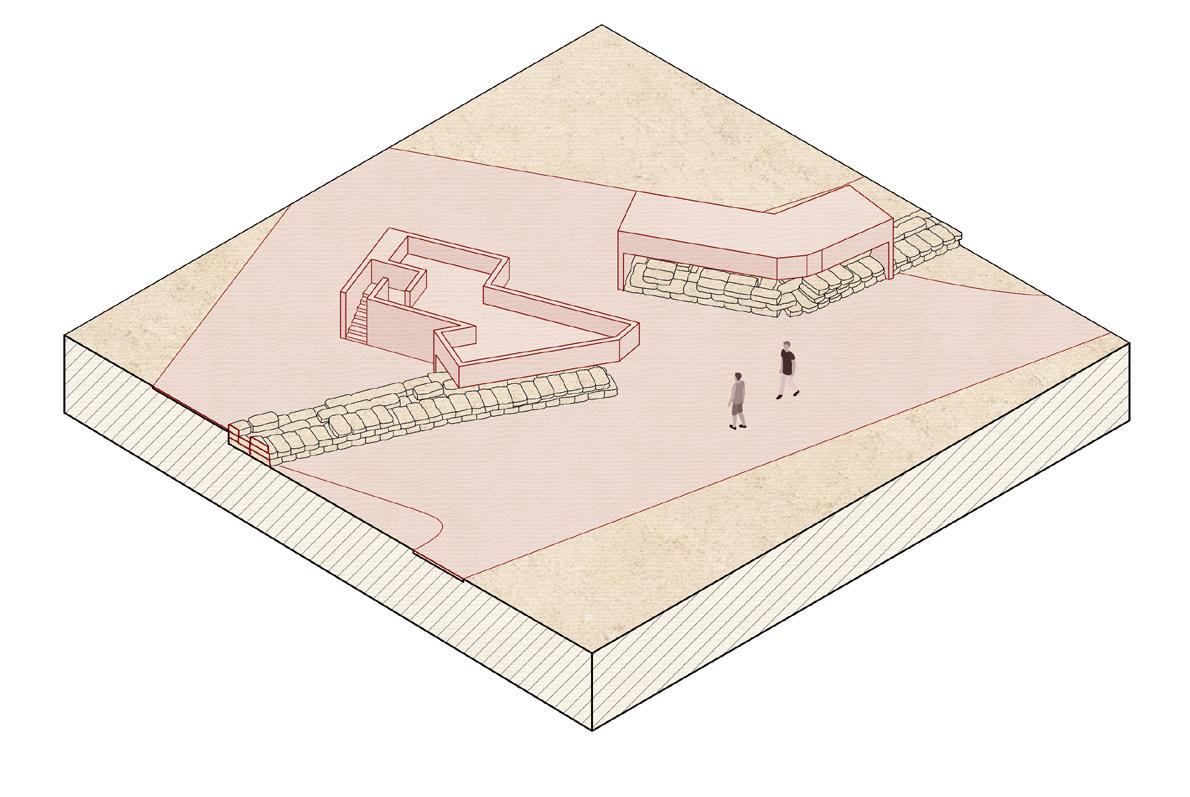

Fig. 24 - Stato di fatto dell'area.