7 minute read

La Torre di Maradico

La Torre di Maradico

Nell’evolversi delle vicende storiche che caratterizzarono il periodo successivo alla dismissione della città medievale di Roca bisogna senza dubbio citare l’avvento delle armi da fuoco nell’esercizio della guerra e le innovazioni che comportarono nell’architettura militare e, più in generale, nelle dinamiche dello sviluppo della difesa del territorio pugliese.

Advertisement

La Terra d’Otranto, e questa era convinzione largamente diffusa e sufficientemente ben fondata, costituiva l’estremo baluardo difensivo nei confronti dei Turchi, la cui invasione era sempre temuta dai regnanti di Napoli, che con fatica riuscivano ad arginare e mai prevenire le incursioni piratesche. L’introduzione delle armi da fuoco nell’arsenale bellico sottolineò vieppiù, già dalla fine del XV secolo, l’inadeguatezza del sistema difensivo, toccando il suo apice proprio con l’incursione a Otranto nel 1480 da parte dei Turchi1 . Un’ importante fase di riarmo territoriale con la conseguente riconfigurazione difensiva del territorio prese piede per tutta la costa. Le architetture militari vennero adattate alle nuove tecniche di difesa per rispondere della polvere da sparo2 .

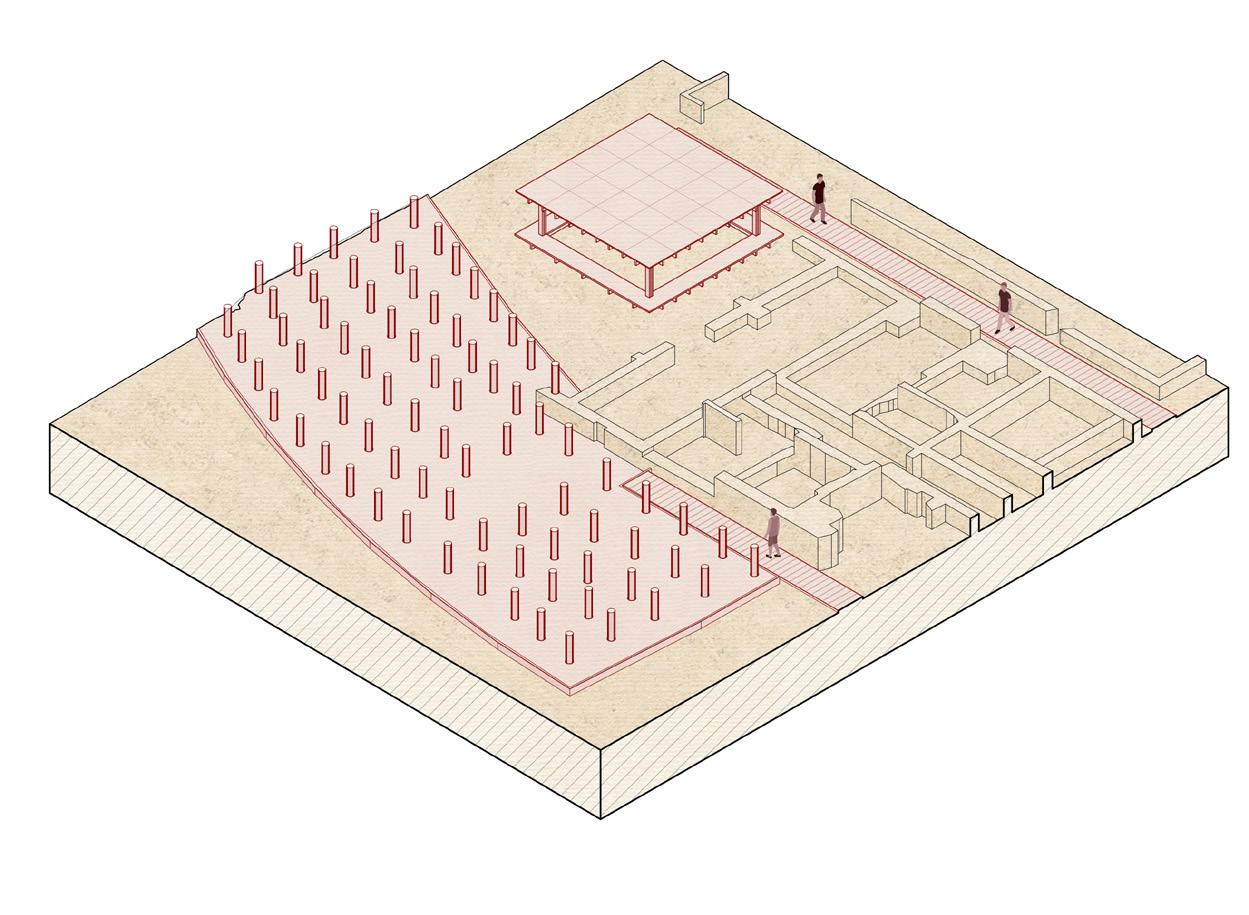

È con l’inizio del viceregno spagnolo di Don Pedro di Toledo3, nel 1532, che prende avvio un sistematico e sostanzioso intervento di trasformazione edilizia che coinvolge soprattutto i feudatari e i loro possedimenti4. Cinte murarie per città e casali, nuovi castelli, monasteri e masserie fortificate, queste le opere create per soddisfare le esigenze di quel periodo: opere capaci di modificare radicalmente l’aspetto urbanistico, architettonico e paesaggistico dell’intero territorio. Un esempio concreto di tutte queste attività edilizie fu il costituirsi di una fitta rete di torri di guardia costiere che, fino all’Ottocento, servì a difendersi dalle continue incursioni piratesche e dalle minacce saracene. Numerose indicazioni vennero fornite affinché si stabilisse un modus operandi e si definissero i materiali adatti all’edificazione, ma, soprattutto, venne stabilito che le torri

Fig. 22 - Distribuzione delle masserie fortificate nella provincia di Lecce. Queste strutture agricole a carattere difensivo, si concentrano e addensano nelle aree prossime alla costa.

dovessero essere disposte in modo da consentire la visibilità, da ciascuna torre, della torre precedente e quella successiva lungo la linea costiera. Solo nel 1569 furono erette ben ventotto torri, ma, un anno dopo, l’edificazione di queste venne interrotta, non solo a causa delle ingenti spese che i comuni dovettero sostenere per la costruzione e l’armamento, ma anche perché alcune di queste venivano smantellate in corso d’opera dai corsari turchi. Nel 1590 si contavano 339 torri costiere in tutto il Regno: un numero notevole ma comunque insufficiente per un’ottimale difesa del territorio e nel frattempo alcune di

queste «crollavano sia per la mancanza di manutenzione e sia perché, soprattutto, non pochi costruttori disonesti le avevano realizzate con materiali inidonei e non a regola d’arte»5 .

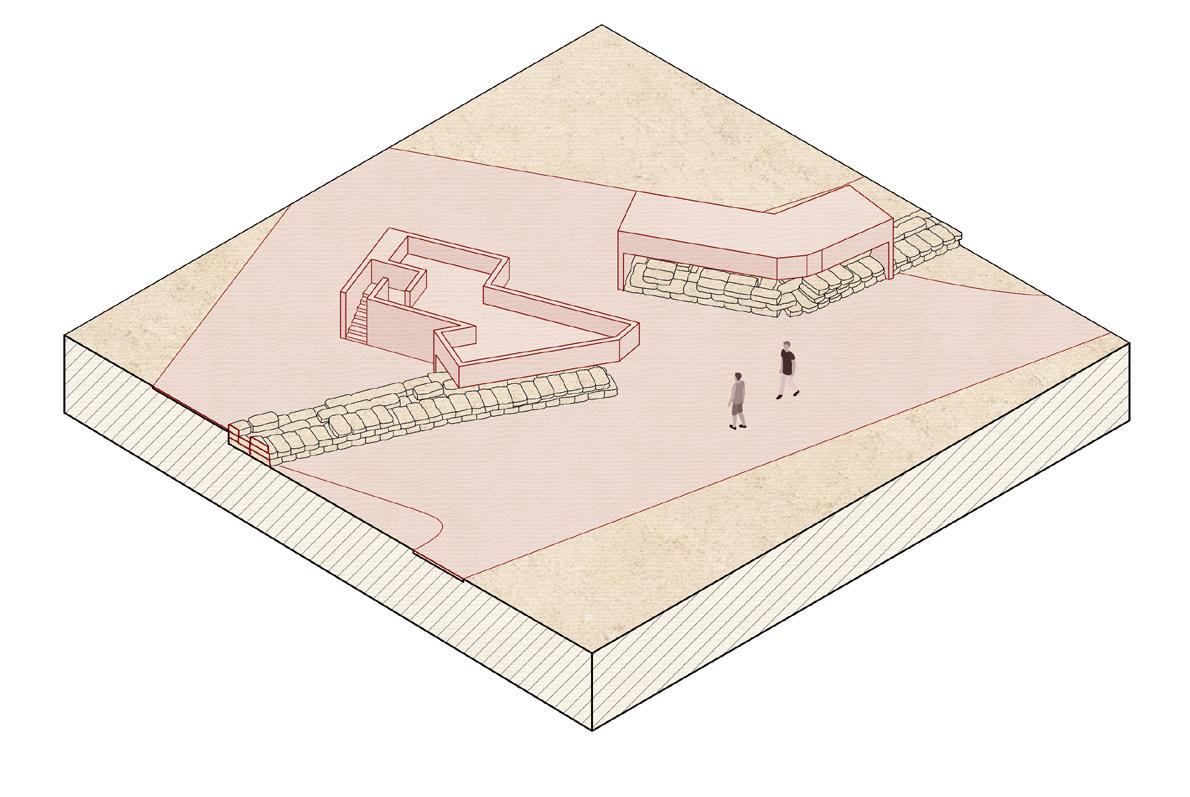

Per quanto riguarda la situazione di Roca, seguendo la traccia riguardante i nuovi sistemi difensivi introdotti dagli spagnoli tra il XV e il XVI secolo, si riesce ad individuare una data particolarmente significativa: il 1568. È proprio in questo anno che il viceré ordinò di costruire nuove torri costiere di avvistamento affinché si riuscisse a completare il primo anello difensivo in Terra d’Otranto, ed è proprio in quell’anno che fa la sua comparsa la torre di Roca Vecchia. Detta anche torre di Maradico, essa sorge su una piccolo lembo di terra che si distacca dal promontorio della cittadella attraverso un canale netto e definito, probabilmente frutto dell’attività antropica di cavatura del banco roccioso.

La posizione di quest’isolotto, dal momento che è il punto più esterno della costa, garantiva un perfetto controllo del traffico marino ma anche degli ingressi alle due baie presenti nella zona, la baia dello Nfocaciucci e quella della grotta della Poesia. Attraverso vari studi si è andata a tracciare la rete delle distanze che legava una torre con l’altra proprio in funzione di quell’intervisibilità necessaria tra un punto ed i due adiacenti. Viene riportato infatti che la torre in direzione sud rispetto quella di Roca, ovvero quella di Torre dell’Orso, dista 2 miglia, mentre la torre verso nord, quella di San Foca, dista 3 miglia. 6

La torre presenta un impianto quadrangolare ed una struttura in blocchi di pietra calcarea locale. Numerosi studi inerenti gli aspetti architettonici di queste fortificazioni ci inducono a comprendere come per le torri realizzate a partire dalla seconda metà del ‘500 si sia preferita la caratteristica forma quadrangolare a quella, più classica, circolare7 .

La torre presenta poi alcune aperture che affacciano sul mare per consentire gli avvistamenti, ed è presente un varco, rivolto verso la terraferma per consentire i cambi di guardia alle sentinelle.

La torre, per quanto in rovina, presenta, certamente un piano impalcato sopraelevato, il varco di accesso, infatti, è collocato a circa 4 metri di altezza; mentre al livello del terreno essa si presenta come un corpo pieno e privo di aperture, caratteristica che la rendeva meno accessibile e più sicura8 .

Come redatto in un documento storico, è partire dal 1576 che la torre di Roca riceve i fondi per essere armata ed essere ufficialmente riconosciuta come baluardo difensivo9 . E ancora, nel 1582, per la guardia presso la torre, vengono scritti una serie di verbali mensili che attestano l’avvenuto servizio di vari guardiani10 .

L’ultima notizia, che riguarda la frequentazione dell’area di Roca Vecchia, e quindi della torre costiera, in quanto la cittadella era ormai stata smantellata, si attesta al 1639 quando Agostino Lopez viene sostituito nella carica di caporale della torre da Carlo Viglialovos11 .

Note Bibliografiche 1 g. marciano, op.cit., pp. 385-394; l. carducci, Storia del Salento, la Terra d’Otranto dalle origini ai primi del Cinquecento – Società, Religione, Economia, Cultura, Congedo Editore, Galatina (Le), 1993, p. 340-342. 2 r. de vita, Pietre di Puglia e loro impiego nei monumenti. I Castelli, in Marmo-Tecnica-Architettura, a. VII, 1, Adda Editore, Bari, 1966, pag.38. in r. de vita, Castelli torri ed opere fortificate di Puglia, Adda editore, Bari 1974, p.23. «Si rese necessaria la cimatura delle torri e la forma cilindrica; quindi la presenza di torrioni casamattati e le mura scarpate. I castelli aragonesi seguirono fino al XVI secolo gli stessi principi di quelli angioini: scomparvero in quel periodo molte fortificazioni medievali, distrutte o incorporate nelle nuove...Prevalgono in questo periodo le piante a sistema quadrato con bastioni romboidali ai vertici, secondo le regole del Sangallo e del Sansovino (Barletta, Mola, Lecce, Copertino) od a mandorla come a Carovigno. Ovvero con torrioni casamattati (Manfredonia, Taranto, Brindisi, Otranto, Roca, Acaja, Corigliano) oppure torrioni posti all’estremo di un puntone sporgente dal fianco del Castello come accade a Gallipoli nel Rivellino». 3 Don Pedro Alvarez de Toledo(Salamanca, 1484 – Firenze, 22 febbraio 1553), fu marchese di Villafranca, e dal 1532 al 1553 fu Viceré di Napoli per conto di Carlo V d’Asburgo. Tra le ragione della sua opera di fortificazione del Regno di Napoli ci fu senz’altro quella politica, cioè distogliere e tener impegnata la nobiltà locale da qualsiasi velleità di apparentamento con la corona francese, visti i tentativi di ribellioni già verificatisi nel 1528. Su Don Pedro de Toledo: c. de seta, Le città nella storia d’Italia: Napoli, Il Viceregno, Laterza, Roma – Bari, 1988, pp. 106-128; o. brunetti, A difesa dell’Impero. Pratica architettonica e dibattito teorico nel viceregno di Napoli nel Cinquecento, Congedo, Napoli, 2006, pp.126-144. 4 m. de marco, Torri e castelli del Salento. Itinerario costiero, Capone Editore, Lecce, 1994, p.19. «Ma, nonostante gli ordini e le istruzioni impartite ai governatori e agli ingegneri, in Terra d’Otranto, come altrove, poche furono le torri che vennero effettivamente edificate; in alcune parti del regno, addirittura, non se ne realizzò alcuna. Ciò avvenne perché le università, ossia i comuni, ritennero ingiusta la ripartizione della spesa, considerando che lo Stato essendosi obbligato alla costruzione generale delle fortificazioni costiere, faceva gravare inopportunamente su centri abitati, ossia sulle comunità più danneggiate e più esposte ai continui pericoli, le spese di fabbrica alle quali dovevano aggiungersi quelle, non meno onerose e continuative, del servizio di guardia». 5 Ibidem, p. 19. 6 Elementi riportati al Cap. IV del Circuito, delle distanze, e degli intervalli della Provincia di Terra d’Otranto da torre a torre co’ rivolgimenti e lingue del mare. In: g. marciano, op. cit, p.140-143. 7 r. aiello, g. d’agostino, f. de negri, Napoli e Filippo II. La nascita della società moderna nel secondo Cinquecento Macchiaroli Editore, Napoli, 1998; vd. Anche a. costantini, Le masserie del Salento, Congedo Editore, Lecce, 1990. Addentrandoci, per l’argomento torri, nei meriti della scelta di questa soluzione rispetto ad altre, la stessa è da ricercare nel fatto che si sia voluto con questa soluzione ottenere una migliore dislocazione dell’artiglieria sui quattro lati dell’edificio fortificato. 8 Ibidem, tra le caratteristiche costruttive tipiche di queste strutture, vanno segnalate la presenza di una porta verso l’esterno, in direzione del centro abitato più prossimo, di un terreno circostante di 60 passi per lato, mentre al loro interno trova la collocazione una cisterna per la conservazione dell’acqua. 9 ASL, Protocolli Notarili, Notaio Cesare Pandolfo di Lecce, (46/4), a. 1577 (1576), fol. 98; g. cosi, Torri marittime di terra d’Otranto, Congedo Editore, Lecce, 1989,p.59. 10 ASN (Archivio di stato di Napoli), Regia Camera della Sommaria, Patrimonio, Torri e castelli, vol.121, fol.17. 11 ASL, Protocolli notarili, Notaio Donato Maria Brunetti di Lecce (46/4), a. 1639, fol. 148; G. Cosi, 1989, op. cit. p. 59.