14 minute read

La Città Ideale dei Brienne

La Città Ideale dei Brienne

Riferimento principale per l’organizzazione urbanistica delle città medievali dell’area mediterranea, della fascia costiera in particolare, è la maniera islamica1. Tale osservazione vale a spiegare la matrice urbanistica di numerosi centri urbani della Puglia, siti soprattutto in Terra d’Otranto, dove la vicinanza geografica e delle continue influenze culturali con l’Oriente hanno influito significativamente. Tra le città salentine in cui si può riconoscere l’influenza araba sull’impianto urbanistico c’è sicuramente Gallipoli, come riporta, esaltando la perizia del suo architetto pianificatore, lo storico umanista salentino Antonio Galateo nella sua Descriptio Callipolis2 .

Advertisement

Ciononostante negli stessi anni, sempre il Galateo, nell’altro suo saggio storico sui luoghi natii, il ben noto De Situ Japigiae3, descrisse con eguale enfasi la composizione di una città, Roca, che per la sua formazione urbanistica a maglia ed impianto viario regolare apparve un caso, almeno sino a quel momento, unico in tutta la regione pugliese, eccezion fatta per Manfredonia, notoriamente attribuita a matrice federiciana e portata a compimento in periodo angioino.

Roca, la cui rifondazione in periodo medievale viene collocata nello stesso periodo della ricostruzione della città di Manfredi, alla stregua di quest’ultima, come sostiene il professor Enrico Guidoni, era pensata «nettamente e formalmente come una città nuova, senza nessuna concessione alle tradizioni locali e saldamente tenuta in un pugno da un disegno insieme politico e progettuale»4 . Uno dei principali processi generatori di questa nuova fondazione in periodo Medievale della città di Roca tiene in considerazione alcune preesistenze, il cui carattere orografico fu ritenuto un’interessante pendenza naturale: trattavasi invece delle fortificazioni dell’età del bronzo che, dirute, apparivano come un imponente declivio.

Gli studi cominciati negli anni ottanta dal professor Cosimo Pagliara sull’area di Roca e che, da più di 30 anni, portano alla luce numerosi reperti, si sono in gran parte concentrati sugli aspetti protostorici che caratterizzano la penisola, e per quanto siano state rinvenute consistenti evidenze relative al periodo medievale, ancora poco è stato verificato sulla fondazione ed in particolare sulla matrice progettuale e la quanto mai singolare planimetria a pianta regolare che la caratterizza5 .

Sebbene si evidenzi una tale complessità nel ritrovare fonti legate alle caratteristiche dell’unicità di Roca, si può però procedere analizzando alcuni aspetti evidenti che hanno certamente segnato la sua fondazione come la committenza, il luogo di fondazione, con le preesistenze accennate in precedenza, e i motivi delle scelte progettuali, quali la maglia quadrata e la vocazione militare della città.

Secondo la tradizione Roca fu fondata all’inizio del XIII secolo dal Conte di Lecce, Gualtieri VI di Brienne6. Il conte, per recuperare i feudi persi dal padre, si recò ad Avignone in udienza dal papa e fu in quel momento che ebbe l’occasione di conoscere noti mercanti toscani che lo invitarono ad interessarsi alle vicende politiche fiorentine al punto tale di diventare podestà di Firenze. È proprio durante il periodo fiorentino che si crede che Gualtieri abbia fatto conoscenza con i nuovi modelli urbani di origine francese, utilizzati in Toscana per ovviare all’incremento demografico e alla necessità di ampliare i nuclei cittadini.

Il modello cui si fa riferimento è uno schema che prevedeva un impianto cruciforme inserito in una maglia regolare a moduli quadrati che, non a caso, verrà ben delineato anche a Roca.

Si tratta di un modello che «nel tessuto residenziale a scacchiera composto di isolati esattamente quadrati», dei quali uno è la piazza, viene indicato, appunto, come «il più innovatore e coerentemente progettato»7 .

Questo modello, chiamato bastides permetteva una proporzionalità equilibrata del suo disegno data dall’intrinseca relazione tra il quadrato, le sue diagonali

ed i cerchi e semicerchi, figure che venivano utilizzate per la misurazione a terra delle piante e delle strade8. Questo modello si aggiunge al già citato tema della croce, simbolo religioso-cultuale e modello urbanistico, come indica la descrizione del sito come «tenimentum quod vocatur Cruce». Una descrizione dell’aspetto e delle caratteristiche della cittadella medievale le fornì anche il Galateo nel De Situ Japigiae, riconoscendo la qualità della disposizione dell’impianto urbano9, dove analizzò l’etimologia del nome “Roca”, dato al sito dal conte Gualtieri di Brienne. Ancora l’umanista salentino avanza ipotesi sulla destinazione d’uso della cittadella di Roca e dei suoi rapporti con il territorio10, ma le notizie riportate dal Galateo non appaiono del tutto precise, sia alla luce del raffronto con la documentazione attuale ed i dati archeologici raccolti, sia nella comparazione con le analisi effettuate.

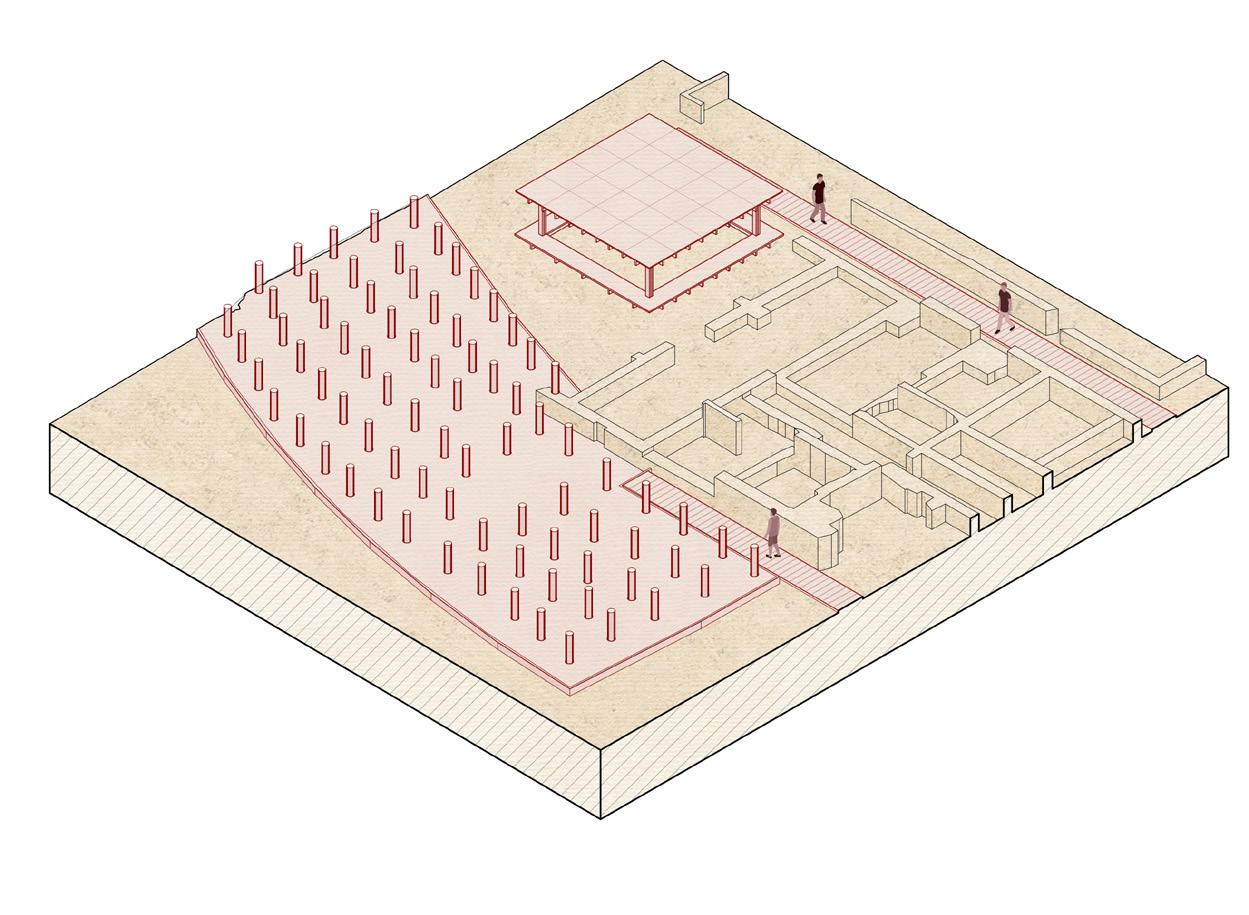

La città di Roca, le cui rovine tardomedievali hanno da sempre fatto parte del paesaggio locale, costituendone principale attrattiva e negando, in qualche modo, la possibilità di ricercare fonti ancora più antiche, si presenta oggi come una città di fondazione a carattere militare, con maglia ortogonale a moduli regolari di circa 22m x 22m.

Il disegno si articola all’interno di una ricostruibile forma circolare, inserita nell’impianto quadrangolare sopra citato, nella quale l’elemento caratterizzante è dato dalla forma del terrapieno generatosi dopo il crollo delle fortificazioni dell’età del Bronzo11 .

Nell’andamento semicircolare di questo rilievo si è andato ad inserire il modello ideale della bastide che ha generato il disegno urbano della fortificazione.

L’aggere può essere indubbiamente considerato come il vincolo generatore dell’intero processo progettuale, successivamente enfatizzato con un ulteriore abbassamento del fossato che ne ha, così, aumentato il margine di sicurezza ed inaccessibilità.

Il modulo quadrato rappresenta, dunque, il fulcro di questo disegno che, unitamente all’assetto ortogonale delle strade conferisce quell’aspetto di regolarità elogiato con l’espressione «perpulchro ordine»12: regolarità che

Roca Monfalquin

Monpazier Aigues Mortes

Mirande Modello delle Bastides

Chiesa Piazza Cinta muraria Porte urbane

Fig. 19 - Confronto tra gli impianti urbani di bastide . Nei differenti casi si ripete l'organizzazione secondo la maglia ortogonale ma differisce la posizione reciproca tra la piazza e la chiesa di ogni insediamento.

viene interrotta all’incrocio dei due principali assi viari in corrispondenza di uno slargo (ridimensionato rispetto alle piazze delle bastides francesi) in cui si innesta la chiesa. Proprio in questo spazio veniva imbastito il mercato settimanale e, poco distante, si può notare un’altra struttura che spicca per dimensione, probabilmente un’antica armeria o un arsenale di servizio13 .

Le strade principali, concepite rettilinee e regolari, hanno un’ampiezza media variabile tra i 3 e i 3,50 metri; è interessante notare come le strade trasversali fossero dotate di una pendenza rilevante verso il mare e in particolare quella centrale aveva la funzione di colmo per far il deflusso delle acque piovane. Lungo queste vie, in prossimità delle abitazioni, si aprono numerose bocche di pozzi, chiusi con lastre di calcare locale, che fungevano da silos per la conservazione di derrate alimentari.

Gli isolati hanno forma regolare di rettangolo allungato, con lato corto di 22 m, formati da un sistema modulare di lotti standard di 11 x 11 metri (compresi i muri di spessore regolare intorno agli 80 centimetri) che definivano le abitazioni con caratteristiche comuni quali gli accessi dalla strada, la presenza di un camino e dei vani adibiti a latrina. Queste particolarità costruttive, eguali e ripetute, sono tecniche che evidenziano una progettualità ben definita e sistematica della fondazione della città.

La quale, oltre a sfruttare i quasi 10 metri di falesia a picco sul mare, era difesa da un percorso murato di notevole spessore che, unito alla bassa profondità del fondale marino attorno alla penisola, la rendeva una vera e propria roccaforte inattaccabile dal mare.

Quando a partire dal settembre 1480, vista la sua favorevole collocazione geografica ed il suo profilo altimetrico, vi si stabilirono gli Aragonesi per contrastare eventuali avanzate verso nord da parte dei Turchi, la cittadella era già in gran parte distrutta. A riprova dell’assidua presenza aragonese occorre ricordare la scelta del Duca di Calabria di far di Roca il proprio quartier generale in attesa della liberazione di Otranto14 . Le modifiche al piano originario della città si devono dunque

Fig. 20 - Pianta di un nucleo abitativo in cui sono visibili le partizioni interne dei vani.

alla fine del XV secolo, proprio su ordine del Duca Alfonso.

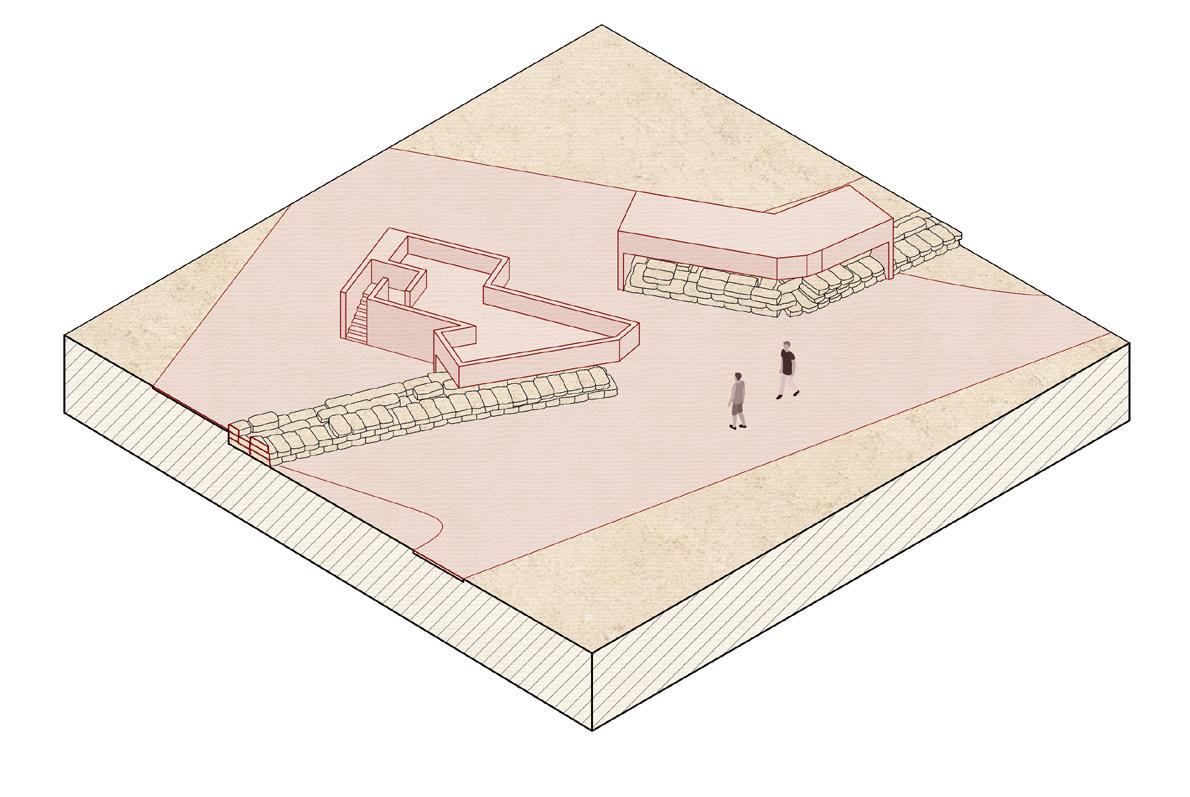

Il principale intervento relativo a questo periodo è riconoscibile nel castello, quasi sicuramente ad impianto triangolare15, che risulta descritto come «lo castello de Rocha, lo quale tucto è stato abrusato da li Turchi»16, un edificio molto simile al modello della rocca di Ostia e coevo di altre fortezze triangolari pugliesi e meridionali (come Carovigno). Questo intervento risulta innestarsi su una già preesistente struttura andando a conferire al complesso generale la forma triangolare risultante dai rilievi17 . Ulteriori opere legate al periodo sono l’edificazione di strutture militari, come le casematte, e l’escavazione di due fossati, uno per separare il castello dalla parte abitata (che ancora oggi si legge come taglio netto nel banco roccioso), l’altro, come già affermato, davanti al terrapieno monumentale.

Il progressivo declino della città di Roca cominciò a partire dal 1544, quando, su consiglio del Preside della provincia di Terra d’Otranto, Ferrante Loffredo, l’imperatore Carlo V18 ne ordinò l’ostruzione del porto e la demolizione del fortilizio. Secondo le fonti ufficiali, infatti, il fine primario di quest’ultima serie di operazioni sulla piccola roccaforte fu quello di «evitare che diventasse covo di pirati»19 .

A confutare questo primo sospetto della distruzione della città vengono in aiuto gli atti conservati presso l’Archivio General de Simancas in Spagna che sono stati recentemente studiati dall’architetto Giancarlo De Pascalis. Questi evidenziano che nell’anno 1552 Roca era ancora ben fortificata ed il castello era presidiato da una guarnigione di ben 50 soldati; la città stessa era definita come una terra più facile «rubarla per terra che non per mare»20 .

Da questi studi compare, inoltre, il vero motivo della progressiva e definitiva scomparsa della città: in seguito al fallimento di una congiura da parte dei Francesi nei confronti del Regno di Spagna21, la città fu demolita e successivamente spostata e ricostruita in un’area più interna e facilmente controllabile.

I riscontri archeologici dimostrano però che non vi fu alcuna distruzione o saccheggio in quel periodo, bensì, come afferma De Pascalis, un vero e proprio «disfacimento strutturale» dal momento che la città divenne una cava a cielo aperto per la costruzione del piccolo borgo di Roca Nuova che nei successivi anni sorgerà a circa 2km di distanza dal vecchio sito.

Il modello urbanistico di Roca e l’innovazione apportata tramite il concetto delle bastides è stato analizzato e metabolizzato da parte delle popolazioni che la occuparono e in particolare dai numerosi architetti della corte Aragonese. L’utilizzo del modulo, come è stato fatto per Roca, è infatti riscontrabile con un prototipo base per la città-ideale del Cinquecento.

Ciò non è altro che la conferma di quanto teorizzato dal professor Enrico Guidoni sul tema delle bastides, modello che verrà applicato nei tipi urbani del Rinascimento. A tal proposito un esempio molto interessante di città ideale è senza dubbio rappresentato dal cinquecentesco borgo fortificato di Acaya (Lecce), nell’entroterra poco distante da Roca.

Note Bibliografiche 1 e. guidoni, Storia dell’urbanistica. Il duecento, Laterza, Bari, 1992. 2 a. de ferraris (Galateo), Callipolis Descriptio Ad Summontium suum, in Epistole salentine a cura di M. Paone, Congedo Editore, Galatina, 1974, pp.242-243 «Osservò quell’uomo […] essere questo luogo esposto a continui venti, perciò le strade non hanno ordine alcuno, il che fu giovevole ed adatto alla salute degli abitanti. Niuna strada costruì diritta procedente da austro a borea che sovente soffiano con gran veemenza, dimodoché una si affaccia all’altra, s’interrompe, si ripiega, si ricurva, scorre, ritorna su se stessa, or si compie in angolo retto, or in angolo obliquo, nuovamente procede rettilinea, ora diverge, in maniera tale che gli abitanti di vecchia età i sentieri rendonsi dubbiosi, inestricabili, intralciati. In cotal modo credette quell’uomo poter frangere e addolcire la forza impetuosa dei venti». 3 a. de ferraris (Galateo), Liber de situ Japigiae, Basilea, 1558, pp. 57-59. Il testo tradotto è edito in: a. de ferraris (Galateo), Liber de situ Japigiae, in Epistole salentine, 1974, op. cit. p. 119. 4 e. guidoni, 1992, op. cit, p. 81. 5 c. pagliara, Roca, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, a cura della Scuola Normale di Pisa e dell’École Française de Rome – Centre J. Berard Naples, v. XVI, Pisa-RomaNapoli 2001, p.197. 6 Esistono alcuni riferimenti storici circa la preesistenza di Roca in diversi documenti trecenteschi e con diversi toponimi, di cui uno datato 1309 nel quale si indica espressamente «[...] tenimentum quod dicitur Roca [...]», ed ancora un altro del 1344 in cui lo stesso luogo si individua come «terra Roce» e «tenimentum quod vocatur Cruce». Tutto ciò induce ad affermare che, citando l’architetto De Pascalis, la stessa Roca fosse già stata fondata dai predecessori angioini del Brienne, così come anche gli scavi archeologici hanno evidenziato in questi anni. m. pastore, Le Pergamene di S. Giovanni Evangelista di Lecce, Centro di studi salentini, Lecce, 1970, pp. 52-54; g. guerreri, Gualtieri VI di Brienne, Casa editrice Leo, Venezia, 1898, pp. 58-65; d. g. de pascalis, Una città di fondazione tra XIII e XIV secolo: il caso di Roca in Terra d’Otranto. Edizioni Kappa, Roma, 2002. 7 e. guidoni, 1992, op. cit, p. 112. 8 Ibidem, p. 112,Oltre a costituire una ordinata pulcritudo dell’impianto, aggiungeva una concreta parità nell’assegnazione dei lotti. Il tessuto viario poi permetteva tale linearità con accessi a 45° derivati dalla grande tradizione della progettazione gotica. 9 a. de ferraris (Galateo), 1558, op. cit. pp. 118-120: «Indi si presenta una città che Gualtiero di Brienne […] chiamò Rocca. Costui, ritornato dall’Oriente, mentre viaggiava da Otranto a Lecce, vide una città distrutta, di una circonferenza poco meno di quella che aveva avuto l’antica Otranto.

Il luogo dell’arce (come era uso delle città greche) si scorgeva più elevato: da quell’arche fondò una piccola città al punto tale da denominarla Rocca. I francesi infatti chiamano “rocca” ciò che (i Greci) definiscono “arce”. Volle che essa diventasse, come era stata dai tempi antichi (almeno così ritengo), l’emporio dei Leccesi. […] Gualtieri ordinò che fosse abitata dal Questore di Lecce. Egli, condotti alcuni coloni dalla città (di Lecce) e dai casali vicini, la ridusse in forma di città fortificata, e la dispose in un ordine bellissimo di strade».

10 Ibidem, pp.242-243: «I Turchi dopo la presa di Otranto (nel 1480) la uguagliarono al solo, essendo stata abbandonata dagli abitanti, e quindi dalla guarnigione delle nostre truppe. Pria dell’incursione era stata un bel castello, affortificato, circondato nella maggior parte da mare, ed abitato da onesti cittadini. […] Taluni credono che da questo luogo in Grecia il transito fosse più breve di quello di Otranto. Giovannantonio la chiamava fedele e l’aveva prescelta per luogo di delizie, e di ricreamento dello spirito. […] Ella più non esisteva nel tempo degli scrittori, che potrebbero darne ragguagli, fra Otranto e Brindisi lungo la sponda non si vedono altre orme di città antiche che io sappia. […] Una grande palude vicino a questo luogo rende l’aria malsane».

11 t. scarano, Roca I. Le fortificazioni della media età del Bronzo. Strutture, contesti, materiali. Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2012. 12 a. de ferraris (Galateo), 1558, op. cit. pp. 242-243. 13 d. g. de pascalis, 2002, op. cit. p. 309. 14 La presenza di Alfonso Duca di Calabria, dei suoi compagni d’arme e delle truppe in Roca è confermata da numerosi dispacci spediti sia dallo stesso Duca sia dagli oratori presenti proprio «apud felicibus castris Rochae». Vd. c. foucard, Fonti di storia napoletana in Archivio storico per le province napoletane a cura della Società di Storia Patria, 1878,pp. 148151.

15 Il modello triangolare di fortezza nello stesso periodo si riscontra oltre che ad Ostia anche a Nicastro (attuale Lamezia Terme) e Capestrano in Abruzzo. 16 d. g. de pascalis, 2002, op. cit. p. 312. 17 L’area del castello Aragonese risulta la meno indagata dalle recenti campagne di scavo come afferma lo stesso archeologo responsabile dell’area di Roca Vecchia, Teodoro Scarano. 18 Sussistono numerosi dubbi a riguardo del fautore di questo provvedimento, in quanto, come riportato dallo storico salentino Girolamo Marciano nella sua Descrizione, origini e successi della Provincia di Terra di Otranto, viene indicato Filippo II d’Asburgo anche se, agli atti, il monarca subentrò a suo padre Carlo V solo a partire dal 1556. Vd. g.marciano, Descrizione, origini e successi della Provincia di Terra d’Otranto, Stamperie dell’Iride, Napoli 1855. 19 «Ferrante Loffredo credette prudente misura di proporre la distruzione di quel castello, non potendo altrimenti evitare che diventasse un covo di pirati, ed avutane l’autorizzazione dell’Imperatore Carlo V, ne fece eseguire la demolizione» g. b. di castiglione, Castelli Pugliesi, Officina Tip. Romana – Buona Stampa, Roma, 1927, p 244. Inoltre ritroviamo ancora: «[…] quivi un ponticello comodo pe’ vascelli, che vi capitano dall’Oriente…il quale per ordine della maestà cattolica Filippo II re di Spagna fu assieme colla terra l’anno 1544 soffogato e distrutto da Ferrante Loffredo, governatore a quel tempo della Provincia», g. marciano, 1996, op. cit. p. 396. 20 Archivio general de Simancas (AGS), Estado General, L. 1044-56, ff. 56 e ss. Vd. d. g. de pascalis, 2002, op. cit. p. 312. 21 d. g. de Pascalis, 2002, op. cit. p. 312 «in quegli anni era stata scoperta una congiura che prevedeva un attacco al Regno Spagnolo da parte delle forze Francesi appoggiate dai Veneziani e da alcuni nobili casate di Nardò, di Corigliano d’Otranto e di Roca. La sommossa prevedeva l’assalto per mare da parti di flotte che dovevano sbarcare nei pressi di Nardò e uccidervi il feudatario, mentre le città di Corigliano e di Roca erano già in mano dei ribelli. Considerato che tra le suddette Roca se in mano dei ribelli – de facile non si po’ havere- la repressione della congiura portò conseguentemente alla sua repentina demolizione…»

Fig. 21 - Distribuzione dei castelli e delle torri costiere dopo l'incastellamento e opera di adeguamento delle difese del Regno di Sicilia voluto dal Vicerè di Napoli Don Pedro da Toledo nel 1532.