17 minute read

L'Insediamento Messapico

L'Insediamento Messapico

I Messapi, popolo indigeno dell’attuale Salento, le cui origini si perdono, come già visto, nel mito e nella leggenda, occuparono ininterrottamente la penisola salentina dal IX secolo a.C.1 fino al 267/266 a.C. quando, con la conclusione del bellum sallentinum, furono assoggettati dai Romani, con il conseguente avvio del cosiddetto processo di romanizzazione. La Messapia può essere definita, da un punto di vista culturale, come la regione dove era parlato il messapico; a partire dai ritrovamenti epigrafici che attestano l’uso di questa lingua, è possibile delimitare un territorio che si estendeva sui territori delle attuali province di Brindisi, Taranto (in parte) e Lecce, presentando nel suo complesso realtà fisiche differenti che permettono di suddividerlo in tre diversi comprensori: Settentrionale (tra Egnazia, Torre S. Sabina e Porto Cesareo), Centrale (tra la parte terminale delle Murge e la prima parte delle Serre Salentine), Meridionale (tra la congiungente Gallipoli-Otranto ed il promontorio di S. Maria di Leuca). Le fasi principali che definiscono la nascita, lo sviluppo ed il decadimento della civiltà messapica sono definite dall’interfacciarsi dei messapi con altre popolazioni: quelle egee nelle fasi iniziali, con la civiltà romana nel periodo di declino; e possono chiaramente ricondursi alle fasi storiche di età del bronzo finale (XIII-VIII sec a.C.), età arcaica (VI-V sec a.C.), età classica (V-IV sec a.C.) ed età ellenistica (IV-I sec. a.C.).

Advertisement

Come già citato, furono proprio i contatti commerciali che gli indigeni intrattenevano con il mondo balcanico ed egeo che permisero, probabilmente, l’apprendimento di nuove tecniche e la ricezione di impulsi necessari all’avvio dei processi di evoluzione e di definizione sociale. Il periodo tra la fine del VIII secolo a.C. ed il VII fu caratterizzato dalla fondazione della colonia spartana di Taranto, che ebbe una notevole influenza sulla civiltà messapica, comportando una prevedibile disarticolazione negli abitati.

Il sistema insediativo e la struttura interna dei centri messapici hanno subìto delle sostanziali modifiche attorno alla metà del VI secolo a.C., fase in cui si denota una maggiore complessità della società indigena; si assistette così alla formazione di estesi insediamenti proto-urbani che raggrupparono i piccoli villaggi precedentemente sparsi sul territorio.

Per quanto riguarda il sistema insediativo, l’età classica si caratterizzò per il ritorno ad esperienze abitative disperse nel territorio. Si tratta di dirette conseguenze, probabilmente, delle vicende belliche che hanno visto contrapporsi i Messapi ai Tarantini. Ciò comportò una reazione della popolazione indigena che, nel 470 a.C., riuscì ad arginare le mire espansionistiche di Taranto. A seguito di questi eventi bellici i contatti commerciali tra la Messapia e Taranto subirono un brusco rallentamento per tutto il V secolo a.C., mentre gli ottimi rapporti fra i Messapi ed il mediterraneo orientale si riconfermano eccellenti, come attestato sia nell’archeologia che nell’antica tradizione letteraria.

In età ellenistica la penisola salentina subì il processo di ellenizzazione che perdurò fino al 272 a.C., anno della caduta di Taranto ad opera di Roma che, come precedentemente citato, nel decennio successivo (267-266 a.C.) a seguito del bellum sallentinum, assoggettò i Messapi aprendo una nuova stagione politico-culturale e dando il via ad un completo riassetto territoriale. Analizzando lo sviluppo dei Messapi sul territorio si possono rilevare degli insediamenti nell’entroterra e, legati ad essi, numerosi centri costieri. La mappa stessa permette di constatare che questi centri, indipendentemente dalle dimensioni, erano equamente distribuiti con un perfetto equilibrio tra il versante adriatico e quello ionico. L’insediamento di Roca Vecchia è proprio uno di questi.

Studiando tale ambito la prima evidenza nella quale ci si imbatte è il perimetro che delimita l’insediamento di Roca, che cinge una porzione di terra affacciata, per un lato, su

un’impervia falesia. Nelle prime campagne di scavo che si succedettero tra il 1928 ed il 19442 venne, infatti, messo in luce il recinto poligonale che definiva l’area di pertinenza di questo insediamento. Nel 1934 l’area individuata durante gli scavi presentava una pianta poligonale, circondata da una muraglia lunga in totale circa 1200 metri, nonché da un doppio fossato che si poté osservare per la prima volta grazie alla fotografia aerea. Già alcuni anni prima però, nel 1928, all’inizio della campagna di scavo, l’ispettore dei Monumenti, il rev. G. Paladini eseguì alcuni scavi lungo il tratto meridionale della muraglia, la quale apparve composta da blocchi isodomi squadrati e fondati su roccia, senza malta3 .

Vista la conformazione di questo recinto, riconducibile al IV secolo a.C., e poichè mancano evidenti segni di decadimento di quest’ultimo, si è propensi a credere che si trattasse di un perimetro di demarcazione territoriale o un tèmenos, e non di una vera e propria cinta di fortificazione a scopo difensivo.

Quelle prime campagne, inoltre, evidenziarono come il centro abitato dovesse essere edificato sul promontorio, protetto da fortificazioni le cui pietre, come risultò evidente già dai primi scavi, vennero riutilizzate per la costruzione della successiva cinta medievale.

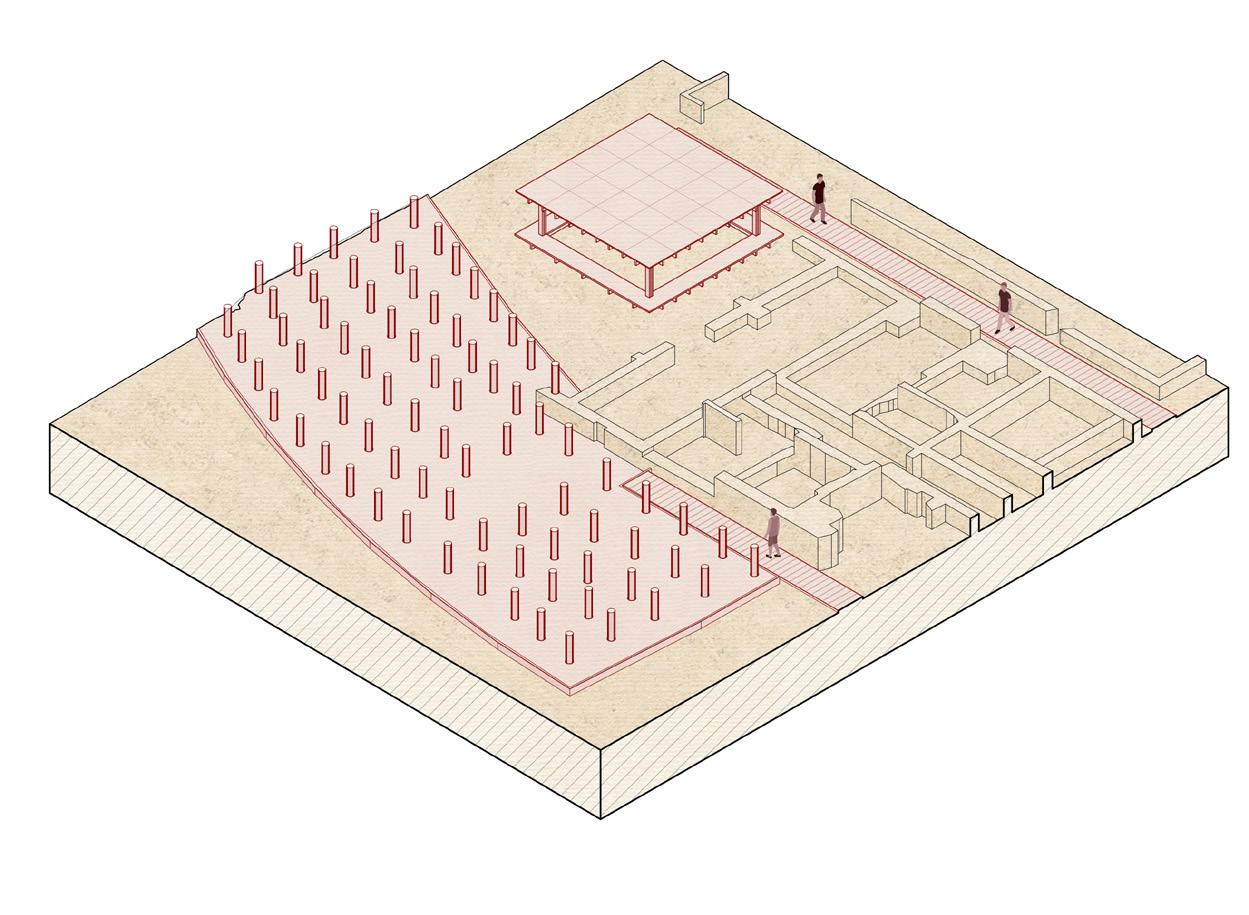

Gli scavi programmati in diversi altri centri messapici, in particolare quelli di Valesio, Vaste, Muro Leccese, Soleto, hanno tutti messo in evidenza lo stesso tipo di organizzazione dello spazio.

L’aspetto fondamentale e più evidente è la presenza di fortificazioni, le quali ebbero due differenti fasi costruttive: la prima e più antica, è quella che ha conservato la tecnica dei muri a secco ad andamento poligonale, con funzione riferibile più alla demarcazione territoriale che difensiva, la seconda, motivata dal costante e sempre attuale pericolo rappresentato dai Tarantini, costituita da imponenti opere difensive per proteggere i centri abitati.

Il recinto probabilmente avrebbe dunque un valore soprattutto simbolico e non difensivo, perché disegnato per delimitare lo spazio della comunità ivi insediata.

Secondo Burgers, infatti, esso funzionava come territorial marker ed era il segno di un potere centrale che voleva controllare le ricchezze che confluivano dalle campagne e quelle della popolazione residente; le porte avrebbero permesso di controllare ciò che entrava e ciò che usciva dalla città, e gestire così un regime fiscale attraverso un’amministrazione urbana4 .

Il tema del recinto nei centri messapici, e soprattutto a Roca, porta con sé i dubbi sul significato e sulla funzione degli spazi extra ed intra moenia.

L’area intra moenia presenta la caratteristica di includere spazi dove l’abitato è sparso e non ovunque addensato. Ci sono piccole proprietà con la loro propria necropoli, come quella del Fondo Melliche a Vaste o quelle di Valesio.

Non si trattava quindi di spazi vuoti destinati a ricevere il bestiame o la popolazione rurale in caso di emergenza, ma di terreni agricoli delimitati da muretti in pietra a secco, dove risiedevano i proprietari.

Il principio di organizzazione rimaneva quindi il medesimo: ogni famiglia occupava indipendentemente una parte del territorio urbano che fosse produttivamente autonoma, secondo un principio autarchico.

Per quanto riguarda l’ambito sociale relativo alla civiltà messapica, sono unicamente i dati onomastici a fornire alcuni indizi e a confermare l’esistenza nella società di una classe sacerdotale dominante, talvolta accompagnata da una gentilizia che precisa il nome della famiglia depositaria del culto5 .

Si è dunque in presenza di gruppi aristocratici dominanti, ancorati a prerogative religiose, che si distinguono dal resto della società, della quale le case e le tombe restituiscono un’immagine standardizzata piuttosto egualitaria.

Queste famiglie gestivano culti sia pubblici che privati (distinzione non è facile da stabilire) e forse erano loro a controllare lo sfruttamento del territorio e la gestione delle eccedenze.

L’organizzazione politica più compatibile con questo sistema di clan rimane, quindi, l’esistenza di grandi territori autonomi controllati da famiglie-caste sacerdotali che assicuravano la gestione centralizzata degli affari pubblici; la costruzione di

Vaste

Muro Leccese

Cavallino Ugento

Area di sepoltura

Tessuto costruito

Cinta muraria Porte urbane

Fig. 16 - Confronto morfologico degli insediamenti messapici. Oltre alla forma poligonale delle mura; da notare come all'interno vi si alternino aree costruite e necropoli senza apparente pianificazione.

grandi recinti con necropoli extra moenia e la riorganizzazione economica del territorio con la moltiplicazione delle fattorie presupponevano infatti un’«amministrazione» efficiente e relativamente centralizzata. La conclusione più ovvia riguardo questa fitta rete di abitati resta collegata all’assenza di un centro che avrebbe costituito una capitale economica e politica della Messapia: questa organizzazione territoriale sembra quindi indicare un sistema di unità socio-politiche autonome piuttosto che uno stato centralizzato con una capitale. Le analisi di G.-J. Burgers vanno in questa direzione: egli rileva che in epoca ellenistica le diverse componenti della società messapica tendevano a manifestarsi sempre più come unità e che tale evoluzione è forse dovuta ad una influenza del modello greco6, per quanto invece Francesco D’Andria neghi questa possibilità7 .

L’interruzione dei perimetri murari è rappresentata dalle porte, punti di passaggio della rete di strade ad andamento radiale che tessevano tra un centro e l’altro una maglia capillare che andava a lambire tutto il territorio salentino. Ed è proprio una di queste porte che appare a Roca come una delle evidenze tra le meglio conservate, riportate alla luce già dai primi scavi documentati da Bernardini: la cosiddetta Porta Nord, situata quasi a ridosso della falesia in prossimità della baia di Nfocaciucci.

Bernardini, infatti, descrive la porta non solo come un’interruzione della cinta muraria, bensì come un sistema più complesso come si può evincere dalle rovine dei corpi di fabbrica che si protendono verso l’interno su entrambi i suoi lati e vi conferiscono una profondità maggiore rispetto a quella dell’intera cinta8 . Un’altra particolarità riscontrabile è l’orientamento della

Fig. 17 - Foto aerea della porta Nord della cinta messapica.

porta rispetto all’andamento delle mura: ciò è dovuto ai i due corpi laterali che la inquadrano di modo che essa non si presenti come un’apertura in asse con le mura, bensì con l’asse inclinato affinché dall’esterno non si avesse una percezione frontale ma ci si imbattesse inizialmente nelle sue pareti. Ma a caratterizzare ancora di più questo manufatto è la presenza, sul lato esterno, di una rottura della lunghezza di circa 6 metri, dove le mura compaiono visibilmente demolite, in corrispondenza di quest’interruzione vennero rinvenute dodici tombe databili a fasi altomedievali che non hanno nulla a che vedere con le necropoli messapiche. A questi sepolcri, si devono poi aggiungere le altre sepolture rinvenute all’interno della cinta muraria9 . Bisogna notare, infatti, che le necropoli sparse nello spazio intra moenia coesistevano con più ampie necropoli esterne, in genere site vicino alle porte (ben note quelle di Manduria, Egnazia, Ugento, ed Alezio).

Le tombe delle necropoli extra moenia presentano la stessa tipologia e lo stesso materiale funerario delle tombe interne. È possibile, quindi, che l’intensificazione della densità urbana abbia provocato la mancanza di spazio ed il conseguente spostamento delle tombe al di fuori delle mura.

Numerosi interrogativi sono sorti osservando il considerevole numero di ritrovamenti delle campagne di scavo di Bernardini fino ai giorni nostri, e molte risposte le si è cercate indagando il particolare legame con l’Egeo che ha da sempre caratterizzato questa civiltà.

Tutta la zona recinta dalle mura del IV secolo a.C. è infatti ricca di strutture antropiche scavate per alcuni centimetri nel banco roccioso; la loro distribuzione si densifica nell’area circostante la Grotta Poesia, ove si segnala il rinvenimento di resti sacrificali e di ceramiche di dubbia origine e significato10; d’altro canto l’assenza dei condizionamenti derivanti dalla lettura delle fonti letterarie non può che rappresentare uno stimolo verso l’analisi dei dati archeologici, coerentemente con l’approccio proposto da Robin Hagg11 .

È dunque l’idea del sacro che può essere sfruttata per dare un’interpretazione a queste strutture, attraverso l’interconnessione tra le dinamiche di popolamento e la fenomenologia dei culti dei Messapi.

Numerosi sono i punti di contatto tra gli assetti insediativi e socio-economici ravvisabili nella Messapia e quelli noti in Grecia, pertanto non deve stupire che lo studio dei fenomeni cultuali del mondo indigeno possa essere condotto facendo riferimento alle conoscenze sui culti greci. Attraverso l’esame degli insediamenti e dei luoghi sacri emerge in maniera sempre più evidente il sistema dei culti che appare distinguere nettamente la Messapia dagli altri territori indigeni dell’Italia meridionale fin dalle fasi dell’età del Ferro: i vari aspetti della vita sociale ed economica delle popolazioni dell’antico Salento trovano riscontro nella documentazione archeologica relativa alla sfera religiosa. Anche il paesaggio risulta fortemente segnato dalla presenza di luoghi sacri, sebbene questi raramente assumano i caratteri monumentali e formali tipici delle vicine realtà greche.

In tutta l’area sono numerosi i rinvenimenti ceramici e metallurgici che ne documentano la continuità di occupazione da parte dei Messapi; durante tale periodo si sono registrati contatti con modelli, tecnologie e forse, addirittura maestranze provenienti dall’Egeo12 .

L’intensità delle relazioni culturali è ampiamente confermata da diversi settori produttivi, in primo luogo, quello della ceramica che già a partire dalle prime campagne di scavo (Bernardini 1928-1944) è documentata da numerosi reperti. Questa ceramica, inizialmente rinvenuta solo in piccoli frammenti sugli spalti del Castello e lungo i bordi dell’insenatura, è simile a quella di altre località dell’estremo Salento (Acquarica e Vanze, Rudiae, Cavallino, Muro) ed ha chiari riferimenti con quella di altre zone della Puglia13 . Uno dei ritrovamenti particolarmente degno di nota, è quello scoperto successivamente alle comunicazioni degli scavi del 1934, nella zona antistante il Santuario: una piccola fornace addossata a un banco di roccia che recava, ancora, i segni della combustione.

La presenza della fornace ed il ritrovamento di matrici e di attrezzi di lavoro, oltre che di numerosi altri oggetti ceramici, fa supporre che vi fossero maestranze esperte in loco che fecero registrare importanti innovazioni tecniche ed

artistiche.

Su questo materiale regna, però, ancora un certo mistero: non è stato possibile accertare alcuna stratificazione, così come confermato dai saggi eseguiti da Lord William Taylour.

Ciò dipende dal fatto che il vasellame sia stato probabilmente deposto in grotte svuotate da visitatori sopravvenuti successivamente. A seguito però di studi comparativi tra i frammenti ceramici di Roca e i documenti di ceramica micenea conservati a Roma, nel Museo Preistorico Pigorini e nella collezione Gorga, il dottor Enrico Paribeni espresse il giudizio che, notate numerose differenze, le ceramiche non risultavano essere di importazione, bensì di produzione locale.14

Gli scavi hanno permesso, con buona approssimazione, di affermare che Roca sia stata abitata a partire almeno dall’epoca del Bronzo. Ci riferiamo per questa datazione alla presenza di alcuni frammenti di ceramica d’impasto e con decorazione. Dopo quest’epoca Roca fu abitata continuamente, raggiungendo il massimo sviluppo tra il IV e il III sec a.C.

Note Bibliografiche 1 Questa è la datazione che la storiografia attribuisce alla civiltà Messapica. Nessun dato archeologico oggettivo ci permette di dichiarare se tali civiltà occupassero o no il sito di Roca Vecchia nelle fasi precedenti. 2 m. bernardini, Gli scavi di Rocavecchia dal 1928 al 1944, in Archivio Storico Pugliese, V, 1952. 3 Ibidem, p.4,«La costruzione messa in luce risultò lunga 250 m, larga, 3,20 metri e alta da 0,2 a 1,5 metri. Le dimensioni dei conci erano di 1,6 m x 0,8m x 0,4m. Essi erano disposti in tre file: due per fiancata al lato interno, e una per testata da quello esterno. Verso Nord Est, lo stesso Paladini mise in luce un altro tratto, lungo complessivamente 38 m, che mostra una prosecuzione al di là di una piccola insenatura larga circa 14m.» 4 g. j. burgers, Constructing Messapian Landscapes. Settlement Dynamics, Social Organization and Culture Contact in the Margins of Graeco-Roman Italy, Gieben, Amsterdam, 1998, pp. 247-248. 5 Su questi argomenti vd. c. de simone, Onomasticum aletinum: considerazioni generali, in Atti del VIII Convegno dei Comuni Messapici Peuceti e Dauni (Alezio 15-15 nov. 1981), Grafica Bigiemme, Bari, 1983, pp. 215-263. 6 g. j. burgers, 1998, op. cit., p. 259, «For the early Hellenistic period, one could suggest that the various segments manifest themselves increasingly as relatively autonomous, socio-political unities. […] .Finally, one can also point towards the Greek world as the source of inspiration for the more general concepts underlying the trends towards increasing socio-political autonomy and central management of the various tribal segment». 7 f. d’andria, Messapi e Peuceti in Italia omnium terrarum alumna, Credito Italiani/Libri Scheiwiller, Milano, 1988, pp. 653-715. «I sistemi di occupazione e di uso del territorio continuano a far riferimento a una società indigena in cui resistono strutture familiari e di clan molto distanti all’organizzazione politica e sociale della polis greca.» 8 m. bernardini, 1952, op. cit., p. 5, «A ovest della stradicciola, e propriamente a 9m dal termine del tratto di mura, si nota una porta costituita da due corpi di fabbrica che si addentrano in direzione Sud per una lunghezza rispettiva di 11,8 m e 11 m, a partire dal limite esterno. L’apertura della muraglia è di 5 m. A distanza di 5,6 m dall’ingresso i due corpi di fabbrica aggettano per circa 1 m costituendo due sporgenze: quella ovest, lunga 4 m, col vano di porta formato da una specie di larga scanalatura lunga 1,55 m e profonda 0,15 m; e quella Est, lunga 6 con qualche debole traccia del vano suddetto. La larghezza massima del corpo di fabbrica Est è di circa 4,1 m quella del corpo Ovest di 4,6. L’altezza delle costruzioni a questo punto è di 1,3 m.» 9 Ibidem, p. 6, «In prossimità della porta descritta, dal lato ovest, si notano

dodici tombe medioevali che furono rinvenute piene di ossa e che dovevano trovarsi in una chiesetta ricavata nella stessa muraglia, la quale, a questo punto, appare demolita per circa 6 metri. Ad essa è addossato, dalla parte esterna, un elemento di costruzione ad angolo retto avente un lato di 2 m e un altro di 3 m. Altre due tombe medievali furono notate in prossimità delle prime, dal lato opposto, dove la muraglia raggiunge un’altezza di 4,7 metri. Oltre alla cerchia muraria il rev. Paladini esplorò la zona antistante al Santuario nella quale apparve una viuzza ricavata nella roccia e larga circa 3,2 metri, da cui si accedeva alle tombe che si vedono su un tratto di scogliera.» 10 c. pagliara, r. guglielmino, Nuove ricerche a Roca; in Notizie degli scavi di antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Edizioni della Normale, Pisa, 2004, pp. 561-582. 11 r. hagg, Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence: proceedings of the Fourth International Seminar on Ancient Greek Cult (organized by the Swedish Institute at Athens), 22-24 October 1993, Astroms Forlag, Stoccolma, 1998, vol 1. 12Per una sintesi sulle esplorazioni archeologiche a Roca vd. c. pagliara, Rocavecchia Melendugno (Lecce), in Taras XVI. Rivista di Archeologia, Scorpione Editrice, Taranto, 1995, pp. 87-90; vd. c. pagliara, L’insediamento di Roca Vecchia nell’età del bronzo, in Torre Castelluccia: un insediamento dell’età del bronzo a Pulsano, Atti del Convegno di Studio 28-29 Novembre 1996, Pulsano (TA) Seminario di Studio, 1996. 13m. mayer, Apulien vor und waehrend der Hellenisierung: mit besonderer Berücksichtigung der Keramik, BG Teubner, Lipsia, 1914, p. 76; m. gervasio, I dolmen e la civiltà del bronzo nelle Puglie, Commissione provinciale di archeologia e storia patria, Bari 1913, p. 78; m. bernardini, Scavi in Acquarica e Vanze, Tip. G. Carrisi, Lecce, 1942. Altra ceramica simile trovasi nella raccolta dell’Istituto tecnico di Lecce pubblicata in parte da u. botti, Le caverne del Capo di Leuca, Tipografia Fava e Garagnani,Bologna, 1871. Per Muro Leccese vd. p. maggiulli. in Bull. Paletn. It., XXXVIII, p. 139. Per la Puglia, m. gervasio, 1913, op. cit. 14 m. bernardini, Gli scavi di Rocavecchia dal 1945 al 1954, in Studi Salentini, I, 1956, pp. 60-61 «Ho esaminato i frammenti in questione mettendoli a confronto con i non numerosi documenti di ceramica micenea esistenti a Roma, nel Museo Preistorico Pigorini e nella collezione Gorga. Malgrado somiglianze evidenti e coincidenze singolari per quanto riguarda i motivi decorativi e il ductus stesso delle larghe pennellate di vernice, riterrei che nessuno dei frammenti possa dirsi miceneo. La terra è grigiastra o bianco- verde, mentre l’argilla dei prodotti che possono riportarsi all’Argolide e alle isole egee ha una consistenza diversa ed un tono più caldo, che va dal giallino al rosa intenso. In più, la superficie di qualsiasi frammento miceneo appare levigato e come pulito alla stecca, mentre la superficie dei frammenti di Lecce appare scabra e rigata. La vernice si direbbe anche meno brillane per quanto vi siano casi di vernice micenea di tono basso e scuro. In più, quello che colpisce è la sorta di unità che può vedersi nell’insieme di reperti analizzati. Non può trattarsi di produzioni locali con qualche importo. Tutto sembra essere consistente, terra, vernice, modo di pennelleggiare. I motivi decorativi usati sono, invece, molto diversi, almeno apparentemente, visto lo stato frammentario di quello che è rimasto. Sembra, quindi, inevitabile che si debba spiegare questo fatto di una innegabile unità fondamentale e di varietà di motivi decorativi, mediante una successione interna si uno stesso centro di produzione.».

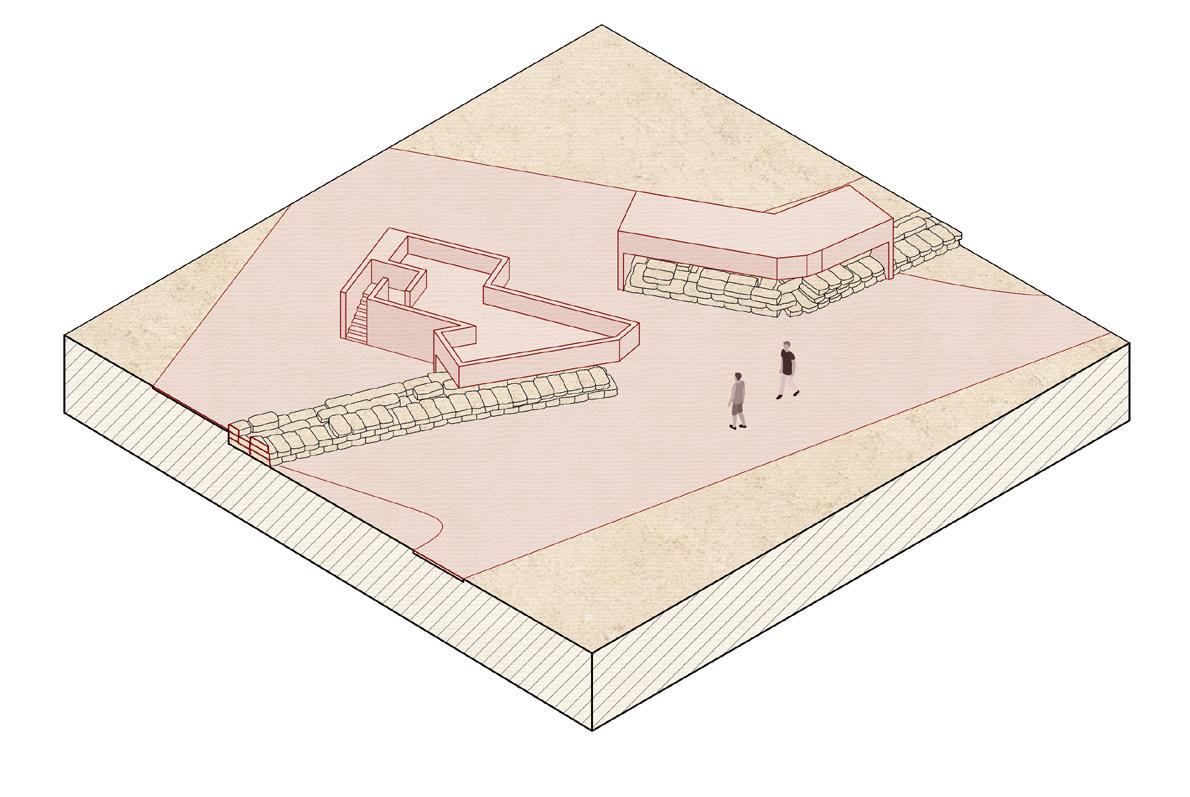

Fig. 18 - Lo sviluppo planimetrico della cittadella tardo medievale è dovuta a un disegno preciso che si basa sulla maglia ortogonale con cardo e decumano e la curva ellittica descritta dall'andamento dell'aggere creatosi sopra i resti delle mura dell'età del bronzo.