23 minute read

L'Insediamento Fortificato dell'Età del Bronzo

L'Insediamento Fortificato dell'Età del Bronzo

L’interesse scientifico verso l’area di Roca si è concentrato, a partire dagli anni Novanta, sulle fasi di occupazione dell’età del Bronzo. Le numerose aree di scavo sono state localizzate all’interno dell’istmo denominato “Castello-Carrare”, portando alla luce sia imponenti opere architettoniche riferibili all’epoca protostorica, sia innumerevoli reperti che dimostrano sia profondi legami tra l’insediamento salentino e il mondo delle civiltà dell’Egeo orientale sia il raggiungimento di un notevole status di organizzazione sociale e politica nelle popolazioni autoctone.

Advertisement

La più antica attestazione umana del sito sembra risalire alla Media Età del Bronzo 21, e sono successivamente individuabili altre fasi di riorganizzazione dell’insediamento e delle opere difensive, fino a giungere al violento incendio che distrusse il sito nel Bronzo Finale2, XIV secolo a.C.; l’episodio, tuttavia, non provocò il totale abbandono dell’area, che rimase in uso fino almeno all’età ellenistica3 (II secolo a.C.).

Il grande incendio, quasi sicuramente di matrice bellica, ha fatto si che significative porzioni della stratigrafia coeva e quelle precedenti si conservassero, nonostante le contaminazioni e asportazioni dei periodi successivi, in condizioni soddisfacenti.

Roca si presenta come un incredibile contenitore di informazioni utili a restituire un’immagine non solo degli insediamenti protostorici del Salento, ma è portatrice di scoperte che possono riscrivere e ricostruire i rapporti che intercorrevano tra le popolazioni ivi insediate e quelle d’oltremare. Prima ancora di entrare nello specifico della trattazione riguardo le evidenze archeologiche, infatti, occorre precisare come il sito potesse inserirsi nelle dinamiche territoriali e transnazionali del periodo. In Salento sono presenti numerosi insediamenti fortificati risalenti alla prima metà del II millennio a.C. che presentano analogie con il sito di Roca: abitati che restituiscono un’organizzazione territoriale formata da centri morfologicamente definiti, posti corrispondenza di litorali o bacini paralitorali, in quelle aree tatticamente controllabili, dove abbondavano le risorse naturali o poste su crocevia importanti per la movimentazione di merci e persone; tali siti poi erano spesso affiancati da luoghi di culto e facili approdi dal mare4 . Ma ciò che colpisce di Roca è soprattutto la quantità di prove a sostegno dei continui e proficui rapporti con il mondo Egeo, rapporti probabilmente commerciali in un prima fase ma che successivamente hanno fatto sì che indigeni e «visitatori» si ibridassero sotto diversi punti di vista: tecnologico5 , in primis, deriva difatti da questi contatti la produzione, nell’area di Roca, di ceramiche di imitazione dei modelli egei6 o la lavorazione di materiali orientali come l’avorio7; ma anche culturale e religioso, come nel caso dei graffiti rinvenuti nella Grotta Santuario e dei rinvenimenti archeologici all’interno della Capanna Tempio.

L’importanza del sito dal punto di vista internazionale può essere quindi sintetizzata nella definizione di «community colony»8 che ne da Riccardo Guglielmino: «abitati esistenti, in cui si insedia un nucleo di immigrati provenienti da un paese straniero e questo gruppo assume un ruolo significativo nella società ospitante, benché la gestione del potere continui a rimanere in mano agli indigeni»9 .

Si può concludere quindi che l’ipotesi di partenza sia fondata: all’interno dell’insediamento di Roca era presente una comunità allogena capace di influenzarne la cultura, la tecnologia e, come vedremo più avanti, alcune scelte architettoniche e costruttive. Ad oggi le evidenze monumentali principali di questo periodo sono costituite dai resti dell’antica opera difensiva che chiude il piccolo istmo da Nord a Sud (Bronzo Medio) e i segni nel terreno delle strutture che un tempo costituivano l’edificio soprannominato Capanna Tempio (Bronzo Finale); la maggior parte dei resti e delle tracce dell’impianto protostorico sono stati alterati, asportati o coperti dai successivi interventi

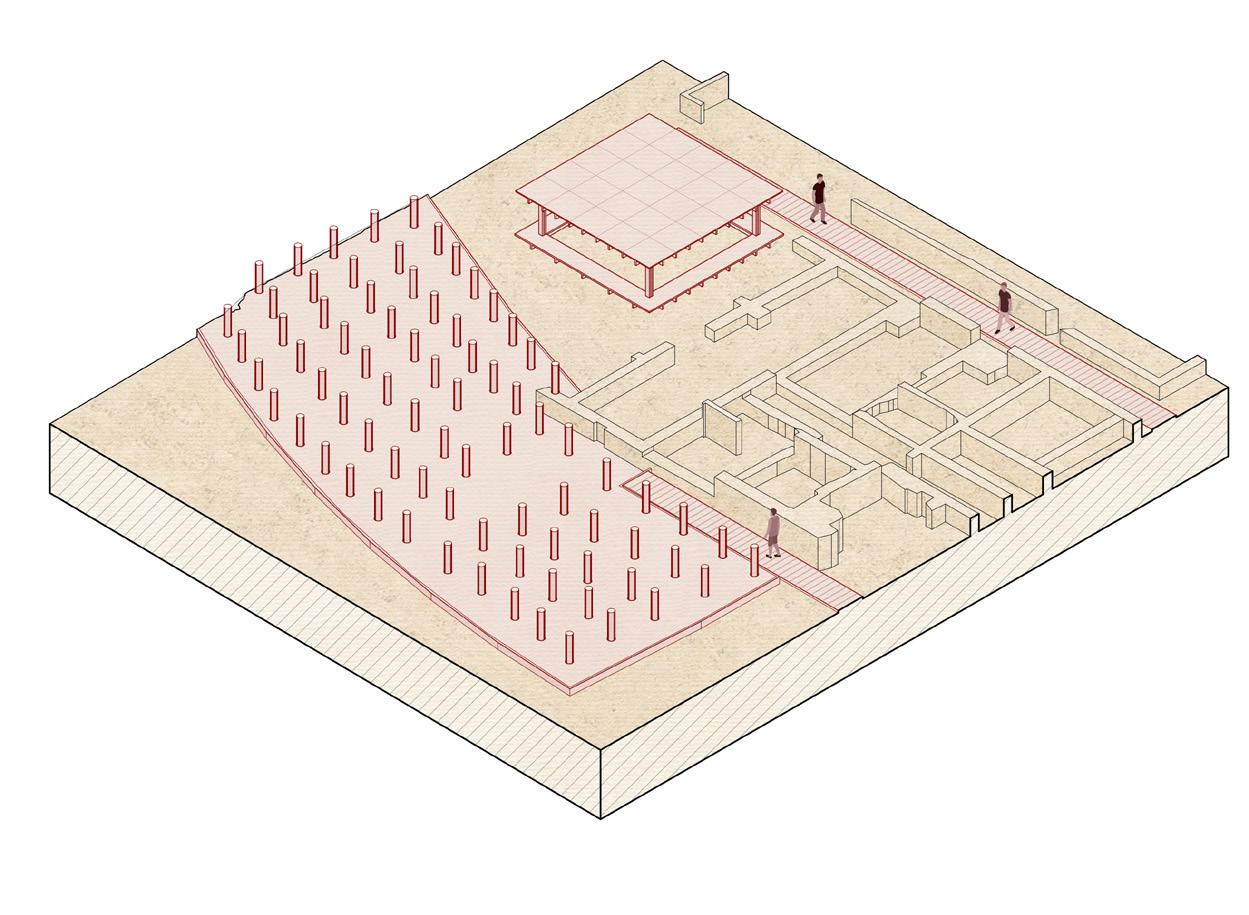

Fig. 11 - Ricostruzione dell'insediamento di Roca durante l'Età del Bronzo.

soprattutto a opera del Conte di Brienne molti secoli dopo, ma grazie a numerosi saggi di scavo effettuati in parti diverse dell’area, è stato possibile ricostruire e ipotizzare come si presentasse l’insediamento in alcune fasi significative. A causa dell’incendio che distrusse l’abitato, di cui si ritrovano tracce in tutti i saggi effettuati10, i reperti meglio conservati risalgono alla fase del Bronzo Finale: studi approfonditi hanno mostrato come le tracce dell’insediamento di quest’epoca ricalcassero, in molti punti, la morfologia delle precedenti occupazioni, dimostrando che vi sia stata una continua occupazione del sito durata più di mille anni.

Oggi l’istmo su cui si attesta l’insediamento ha un’estensione di circa tre ettari, ma i veloci e frequenti fenomeni erosivi della costa permettono di ipotizzare che anticamente il territorio della piccola penisola si estendesse fino a cinque ettari, facendo di Roca uno dei centri costieri fortificati più grandi della Puglia durante l’Età del Bronzo11 .

L’insediamento dell’Età del Bronzo mostrava un’organizzazione spaziale ben definita12: sul lato interno delle mura correva una strada realizzata in massicciata con

dei margini di tufina che, assecondandone l’andamento curvilineo, ne seguivano lo sviluppo con una larghezza di circa quattro metri; tale strada si incrociava poi con una via perpendicolare in corrispondenza della porta di accesso. Procedendo verso Est è stata poi individuata una seconda via, parallela e distante dalla prima circa sedici metri, di spessore leggermente ridotto, realizzata con la medesima fattura (è logico supporre che le due vie fossero tra loro collegate da brevi percorsi perpendicolari di sezione molto minore); nello spazio tra i due tracciati trovano posto le evidenze monumentali della Capanna Tempio e della Capanna Magazzino; procedendo ancora verso l’interno dell’insediamento è stata poi individuata una terza strada, sempre parallela alla precedente, estesa per circa 60 m.

Questo tracciato, largo tre metri e mezzo e realizzato sempre in massicciata e tufina, mostra una maggiore cura e attenzione tecnica nella sua realizzazione: ai lati presenta due banchine di circa cinquanta centimetri in calcarenite e la sua sezione si allarga andando a formare una specie di spiazzo nella parte centrale (dove, molti secoli dopo, fu edificata la chiesa rinascimentale).

Sul tracciato sono stati rinvenuti i segni di carri che scompaiono in corrispondenza di questo slargo, da cui è facile supporre che, vista anche la vicinanza ad alcune cavità ipogee, potesse avere una funzione soprattutto cerimoniale. Alcuni saggi effettuati in quest’area hanno permesso di individuare che una simile organizzazione spaziale resistette anche durante il Bronzo Recente13: i depositi archeologici appartenenti a questo periodo si concentrano soprattutto nella fascia pedemuraria, andando ad assottigliarsi man mano che ci si avvicina al centro dell’istmo, ma alcuni elementi rinvenuti, come le buche di palo fanno ipotizzare un simile impianto urbano costituito però da costruzioni più modeste14 .

Infatti ciò che risalta dell’insediamento del Bronzo Finale è proprio il carattere monumentale delle costruzioni presenti e la probabile funzione cultuale e cerimoniale dell’intera area: nessuna delle strutture rinvenute possiede elementi che ne facciano dedurre un uso abitativo15, inoltre la connotazione pubblica dell’area è evidente anche analizzando le fasi precedenti, dato che i rinvenimenti in prossimità dello slargo centrale fanno pensare alla presenza, durante il Bronzo Recente, di un area utilizzata per sacrifici e celebrazioni all’aperto16 . Gli unici segni archeologici utili alla definizione dell’insediamento sono i segni lasciati nella roccia: le buche di palo appartenenti al periodo del Bronzo Finale si distinguono da quelle precedenti per dimensione e profondità, facendo intuire la monumentalità delle strutture che ospitavano. Tali segni sono presenti sia su tutto l’istmo, fino ai bordi della scogliera, sia sull’isolotto a nord17, suggerendo ancora una volta come l’insediamento e lo stesso territorio fossero notevolmente più estesi in passato.

Queste caratteristiche urbane rappresentano un’anomalia nel contesto territoriale in cui è localizzata Roca e, come spiega Guglielmino: «l’organizzazione spaziale interna all’abitato e la scala delle costruzioni esulano dai parametri noti per il Mediterraneo centrale. Per trovare nel II millennio sistemazioni urbanistiche che presentino un minimo di analogie, per la concentrazione intra moenia di grandi edifici a preminente carattere pubblico, dovremmo necessariamente spostarci verso altre longitudini, in regioni più o meno prossime a oriente»18 .

Come già precisato, le campagne di scavo, eccezion fatta per alcuni saggi d’indagine, sono state concentrate su alcune delle evidenze maggiori. Due di esse, come accennato, sono rappresentate dai resti della Capanna Tempio e della Capanna Magazzino. Per la prima è stato possibile effettuare scavi conoscitivi che ne hanno riportato alla luce una porzione considerevole: le buche delle palificazioni lignee che la componevano si dispongono su file parallele occupando un’area rettangolare larga circa 17 metri e lunga 42, misura, quest’ultima, forse ancora più estesa in origine e successivamente ridotta dallo scavo del fossato del castello rinascimentale. La struttura è disposta con il lato lungo parallelo al muro difensivo, da cui è distanziata dello spessore della prima via curva sopra citata. Curva che si ripresenta nel sedime della fila di pali più

Fig. 12 - Ridisegno e fotografia della coppia di dischi solari d'oro rinvenuti nell'area settentrionale della Capanna tempio. Le superficie dei manufatti mostra le decorazioni ispirate al sole e al suo ciclo.

esterna della capanna, che non ha andamento rettilineo. Le buche di palo, a sezione circolare o subcircolare, scavate direttamente nello strato roccioso, raggiungono profondità di un metro e con diametro variabile tra i 60 e gli 80 centimetri dimostrano, assieme ad alcuni elementi lignei carbonizzati dal diametro di circa 35 centimetri rinvenuti ancora in opera, il carattere monumentale di tale costruzione.

Non vi sono pareri concordi sull’aspetto in alzato della struttura19, ma alcuni studiosi ipotizzano di trovarsi difronte ai resti di uno dei più antichi Hekatompedon del Mediterraneo centrale20 . La destinazione culturale e pubblica di tale edificio è confermata da rinvenimenti archeologici di notevole importanza, concentrati nella parte settentrionale della costruzione (probabilmente il lato opposto a quello di ingresso), che ancora una volta manifestano ibridazioni tra indigeni e popolazioni d’oltremare.

In quest’area abbondano i reperti ceramici di tipo celebrativo o atti alla consumazione di cibo, spesso affiancati da resti animali in connessione anatomica accompagnati da piattaforme-altari in argilla, armi sacrificali, figurine antropomorfe e zoomorfe ad impasto21. Alcuni di questi reperti sono di chiara matrice minoico-micenea: oltre alle decorazioni delle ceramiche di matrice protomicenea, le piastre realizzate in argilla sono comparabili con elementi rinvenuti in scavi effettuati nelle zone di culto di Micene22 , mentre le armi ivi trovate, tra cui spicca una doppia ascia, sembrano avere funzione sacrificale o votiva e dimostrano ancora una volta il legame con la sfera religiosa egea23 . Altri rinvenimenti in loco fanno ipotizzare che venissero celebrati sacrifici cruenti soprattutto in situazioni di emergenza, come nel caso dell’assedio e successivo incendio che distrusse l’abitato, poiché oltre ai resti animali è stata documentata un’olla contenente i resti di un infante in fase perinatale24 poggiata sul pavimento vicino agli altri oggetti votivi.

Nella medesima area nord è inoltre presente uno scavo nel pavimento, morfologicamente simile a una delle vicine buche di palo, soprannominato “ripostiglio degli ori” perché al suo interno e nel diretto intorno sono stati rinvenuti numerosi manufatti realizzati in metalli preziosi (bronzo e oro), paste vitree e avorio. Oggetti, questi, di natura e classe differenti: fibule, collane, bracciali, ornamenti in conchiglia, scalpelli, martelli e altri strumenti di lavoro25; di particolare rilievo risulta però il rinvenimento di tre lamine d’oro, appartenenti a manufatti detti “dischi d’oro”.

Questi oggetti, di forma circolare e con un diametro di circa 10 centimetri, in origine erano fissati su un supporto ligneo e si pensa possano essere stati utilizzati per culti e cerimonie: sulle facce delle lamine sono presenti dei disegni e delle

incisioni che si riferiscono al culto della barca solare e del ciclo del sole in generale, trovando un legame iconografico e tipologico sia con culture dell’Europa Centrale, sia con culture greche e manufatti rinvenuti in luoghi come Skyros e Delo26 .

La posizione dei reperti, sparsi in un’area ben precisa della Capanna Tempio ma, soprattutto nel caso dei manufatti più preziosi, alcuni adagiati nei ripostigli e altri sparsi sul pavimento in prossimità di essi, fanno pensare che nei momenti precedenti all’assedio si stessero celebrando dei riti, forse propiziatori, all’interno dell’edificio27. Sul substrato roccioso dell’area a sud della Capanna Tempio, al di là dell’asse viario che si sviluppa dalla porta di accesso all’insediamento, sono presenti i segni di un’altra struttura simile denominata “Capanna Magazzino”.

Tale struttura ha la medesima larghezza della precedente, ma la lunghezza non è stata quantificata viste le successive stratificazioni che ne hanno cancellato i segni. In questo impianto sono stati rinvenuti altri manufatti che fanno suppore un uso comunitario a discapito di quello abitativo monofamiliare: oltre a dei doli cordonati utilizzati per lo stoccaggio delle derrate alimentari, sono di particolare interesse i ritrovamenti di un’olla con la raffigurazione di un serpente che non trova confronti nel panorama italiano28, e un’altra lamina appartenente a un disco solare dove suddetta stella è rappresentata con iconografia simile a quella rintracciabile su sigilli minoici29 .

Il reperto archeologico più rappresentativo per tecniche costruttive e tecnologie utilizzate e più facilmente osservabile del sito è però il muro difensivo che proteggeva l’insediamento verso l’entroterra.

Quest’opera, fino al momento in cui è stata riportata alla luce, si presentava come un declivio naturale a causa dei depositi stratificativisi al di. Lo studio della fortificazione ha permesso di fare chiarezza sulle fasi insediative di Roca fin dalla loro attestazione più antica, infatti questo monumento ha fatto parte da sempre dell’insediamento, subendo numerose modifiche e adeguamenti. Il muro corre con forma arcuata per quasi 200 metri lungo tutto il terreno che unisce il promontorio alla terra ferma e, a causa dei repentini crolli e ingressioni marine nelle baie a nord e sud dell’istmo, si ipotizza potesse essere ancora più esteso; la struttura sembra non avere eguali in tutto il territorio nazionale per dimensioni e tecnologia costruttiva poiché, oltre alla lunghezza, colpisce lo spessore, che nella parte centrale raggiunge i 25 metri (nella fase costruttiva appartenente al XIV secolo a.C:) e nelle parti terminali tende ad assottigliarsi fino ai 15 metri.

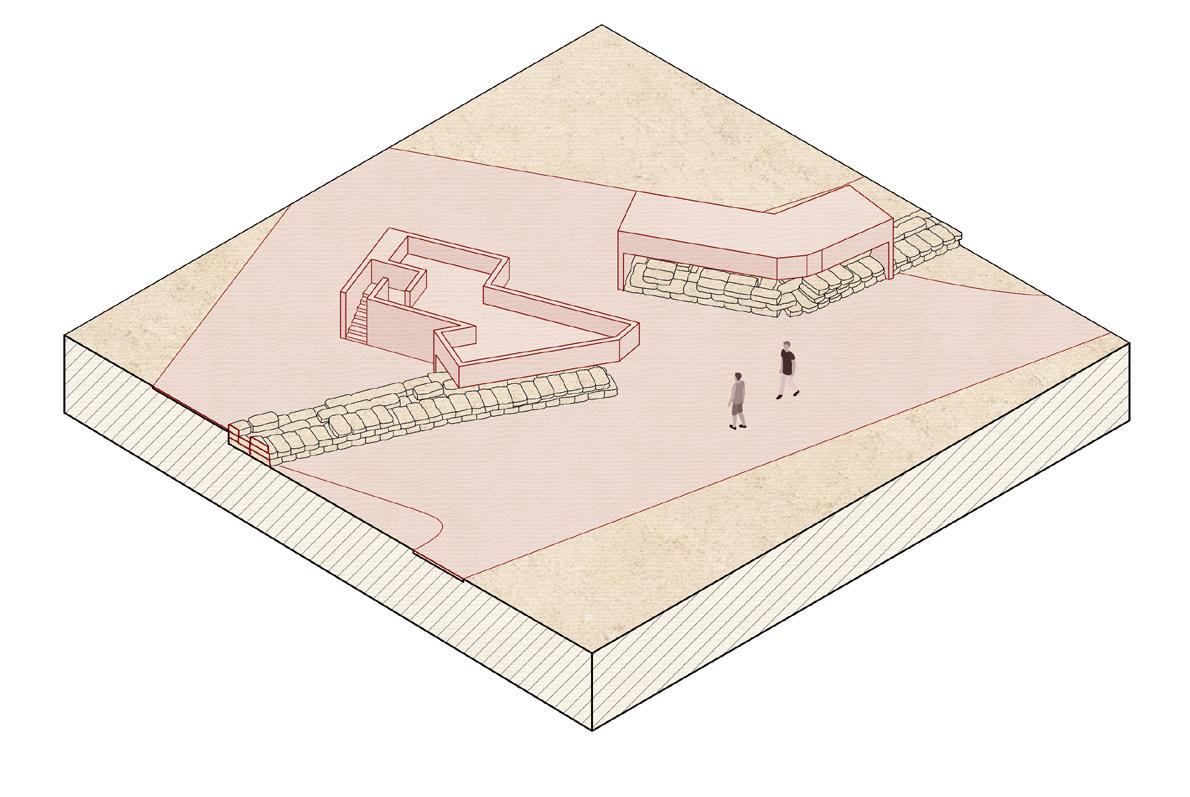

Fig. 13 - Ricostruzione 3D delle fortificazioni dell'Eta del Bronzo. Osservabile la conformazione della sommità organizzata su tre terrazzamenti differenti, la presenza dell'avancorpo della torretta circolare e la monumentalità della sala a doppio ferro di cavallo.

La struttura che vediamo oggi è frutto di tre fasi storiche differenti, riferibili a un arco temporale che va quantomeno dal XVI al XI secolo a.C. , distinguibili per tecnologie costruttive e estensione, di cui quella dell’Età del Bronzo Medio è quella maggiormente evidente e più estesa30 .

La muraglia era quasi sicuramente visibile da lontano, come il simbolo di una società che aveva raggiunto una notevole organizzazione e potenza economica e tecnologica. L’opera difensiva, che oggi raggiunge i 3 metri di altezza, probabilmente era originariamente alta 7-8 metri, munita di camminamenti in legno sulla sommità31 e si sviluppava con una sezione trapezoidale con lato esterno leggermente inclinato e articolato in due o tre gradoni fino a raggiungere l’altezza massima32; nella parte centrale l’accesso principale era protetto da un corpo avanzato ascrivibile a una torre di guardia circolare a sezione troncoconica33 .

L’opera è realizzata in materiale lapideo locale, il cui volume era contenuto grazie alla presenza di pali lignei di cui rimangono i segni nel terreno in corrispondenza dei profili delle postierle, della porta e del lato interno del muro; tali elementi, oltre a controbilanciare le spinte laterali, erano probabilmente utilizzati per reggere i camminamenti ai livelli superiori.

La spessa massa muraria è tagliata sia da una Porta Monumentale centrale sia da cinque strette postierle, disposte a distanze più o meno regolari, di cui ancora restano ignoti funzione e utilizzi, inoltre la linea difensiva era anticipata da un fossato che presentava dei ponti di roccia in corrispondenza degli attraversamenti.

Questa ipotesi ricostruttiva pone alcuni interrogativi sulla funzione delle postierle e dello stesso fossato: esso si presenta con dimensioni ridotte rispetto al sistema murario e, inoltre, i passaggi lasciati in corrispondenza delle postierle ne riducono l’efficacia difensiva in caso di assedio.

Per far fronte a queste controversie si è ipotizzato che il fossato fosse in origine la cava dove venivano reperiti i materiali lapidei per la costruzione del muro, riducendo i tempi di trasporto e messa in opera, divenendo poi un espediente per intercettare eventuali tunnel scavati dagli

Corridoio degli Ortostati Corridoio principale Torre semicircolare Transetti Vano principale

Fig. 14 - Planimetria della porta monumentale di accesso all'insediamento dell'Età del Bronzo con la distinzione dei vari ambienti.

assalitori34; a questa si affianca l’ipotesi dell’esistenza di un’altra struttura muraria più esterna, un proteichisma, oggi perduta che racchiudeva uno spazio intramurario in cui l’esercito assediato poteva osare delle sortite sfruttando proprio le postierle senza aprire la porta maestra35 .

I dubbi sugli usi delle postierle derivano dai rinvenienti archeologici effettuati e che si riferiscono soprattutto al violento evento bellico. Nonostante la distruzione del muro sia riferibile all’incendio, mentre all’interno delle postierle A-B-C-D e della Porta Monumentale tali depositi sono cospicui, nel caso della postierla E, l’ultima ad essere stata scoperta e posizionata nel tratto Nord del muro, questi depositi sono meno evidenti e fanno pensare che sia stata risparmiata dall’incendio e distrutta, assieme alla parte corrispondente di mura, in modo volontario secondo una pratica comune in antichità successivamente alla conquista di un insediamento36 .

I dubbi sugli usi delle postierle derivano sia dalla loro morfologia che dai rinvenimenti archeologici, da cui si suppone che questi passaggi potessero essere utilizzati come ripari d’emergenza durante l’assedio: le postierle A-B e C presentano degli sbarramenti lapidei nella parte più esterna, forse realizzati durante un assedio; nella postierla D tali strutture non sono rintracciabili a causa delle interferenze delle epoche successive. Ad avvalorare questa tesi si noti che i reperti rinvenuti i questi passaggi appartengono ad aspetti della vita quotidiana o allo stoccaggio delle derrate alimentari. Se nella postierla A sono state rinvenute tracce di attività metallurgiche37, i reperti scoperti all’interno della Postierla C rappresentano ancora più eloquentemente la funzione secondaria di riparo d’emergenza da parte degli abitanti: oltre all’enorme quantità di materiali ceramici per il contenimento delle provviste, sono emersi i resti scheletrici in connessione anatomica di sette individui (due adulti e cinque in età infantile o adolescenziale).

Data la posizione dei corpi e le analisi effettuate si deduce che questi individui siano morti per asfissia prima che li raggiungesse il fuoco e crollassero le strutture lignee soprastanti38. Questi, assieme ai resti di un infante rinvenuti nella postierla B39, sono gli unici reperti scheletrici presenti all’interno dell’edificato, suggerendo che probabilmente le popolazioni indigene trovarono scampo prima ancora dell’incendio e della distruzione totale dell’insediamento.

Detto quindi di questi usi secondari delle postierle a ridosso dell’evento bellico, è certo che durante i periodi di pace venissero sfruttati come accessi all’insediamento in modo da non aprire l’accesso principale: una Porta Monumentale che trova pochi confronti con le strutture coeve pugliesi40 .

Il passaggio principale è stato a lungo indagato e, sezionando l’intero spessore murario, presenta in successione diversi ambienti: come già anticipato, nella parte più esterna era presente un avancorpo troncoconico con la funzione di proteggere l’accesso che avveniva lungo un corridoio a cielo aperto detto “degli Ortostati” (per la presenza degli ortostati41 che ne foderano i lati), al termine del quale si trovava un portale ligneo che lo separava da un altro corridoio centrale coperto che presenta un notevole allargamento nella parte terminale, andando a intercettare due vani a ferro di cavallo speculari.

Questa struttura presenta qualche analogia con alcuni modelli architettonici egei42: il corridoio degli Ortostati probabilmente si estendeva per qualche metro all’esterno delle mura per segnalarne l’ingresso, inoltre l’uso di elementi megalitici non trova confronti coevi nella regione mentre il loro uso è documentato nelle realtà cretesi prepalaziali43 .

L’accesso alla parte coperta del percorso era quindi regolato da uno sbarramento ligneo mobile di cui sono stati rinvenuti alcuni resti carbonizzati; in corrispondenza di questo si trovano i primi due transetti che probabilmente avevano la funzione di accogliere le guarnigioni di guardia, oltre che, nel caso di quello a sud, raggiungere la scala che conduceva alla terrazza di guardia posta sulla torre esterna; un terzo transetto, forse con funzione di dispensa per le guardie, si trova lungo la parete Nord del corridoio che, procedendo verso l’interno con una sezione costante di circa 3 metri, termina in corrispondenza della parte che in origine rappresentava l’ambiente più monumentale della porta e l’effettivo spazio

di rappresentanza dell’insediamento: i due vani a ferro di cavallo speculari che occupano una superficie di circa 16,5 m2 ciascuno, sui cui perimetri i pali portanti sono regolarmente disposti con una distanza di circa un metro.

Non si hanno certezze sull’eventuale divisone interna e funzione specifica di tale ambiente, ma ciò che ha colpito i ricercatori è stato un rinvenimento particolare all’interno del vano Sud: i resti di un individuo di età giovane detto, a causa di una ferita non cicatrizzata sulle costole causata da un’arma da taglio utilizzata da tergo, «Scheletro del Guerriero»; a ciò si aggiunga l’individuazione di due manufatti di origine esotica a circa un metro di distanza dal corpo: una lama di pugnale in bronzo e una piccola scultura zoomorfa in avorio44 .

Data l’analisi delle giaciture archeologiche e dei resti biologici si è dedotto che il guerriero si trovasse ad una quota superiore, forse su uno dei camminamenti, e sia caduto all’interno del vano in un momento successivo alla morte. Eventuali analisi più approfondite potrebbero rispondere al quesito che permane sulle origini dell’individuo che, portando con se manufatti di matrice orientale, non è chiaro se appartenesse al gruppo degli assalitori o degli assediati. Tali ricerche, assieme al continuo studio delle stratigrafie più profonde dell’insediamento, potrebbero finalmente fare luce sull’evento bellico che distrusse l’insediamento di Roca ma allo stesso tempo chiarire da chi fosse occupato e quali rapporti specifici intercorressero tra «indigeni» e popolazioni egee.

Note Bibliografiche 1 t. scarano, Roca I. Le fortificazioni della Media Età del Bronzo. Strutture, Contesti, Materiali, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2012, p. 31. 2 Ibidem, p. 20. 3 Ibidem, p. 19. 4 t. scarano, Gli insediamenti costieri fortificati della Puglia meridionale nella prima metà del II millennio a.C., XLVII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria della Puglia, Ostuni, 9-13 Ottobre 2012. 5 Nell’area sono stati rinvenuti numerosi reperti come matrici per fondere strumenti in metallo o una sega per il taglio della pietra che non trovano riscontro in altri siti italiani ma attribuibili a conoscenze tecnologiche sviluppate in quel periodo dalle popolazioni cretesi e protomicenee. Vd. r. guglielmino Roca Vecchia (Lecce): testimonianze di attività metallurgiche e di contatti con l’Egeo in un sito costiero del Bronzo Finale, in AEIMNHSTOS Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, a cura di Adembri B., Tomo 1, Centro Di editore, Firenze 2005, pp. 32-50. 6 “Roca, infatti, è oggi indiscutibilmente l’insediamento indigeno italiano che ha restituito il maggior numero di materiali egei e di tipologia egea ed è tra i pochi che mostrano, sin dalle primissime fasi di vita, una evidente ibridazione culturale anche di carattere religioso con elementi propri dell’ambiente minoico–miceneo” in t. scarano, 2012, op.cit., p.20. Riguardo alle ceramiche rinvenute va sottolineato come esse siano o forme chiuse con pareti troppo sottili per il trasporto di derrate o forme aperte di tipologie riferibili ad attività comunitarie. Vd. r. guglielmino Roca. I rapporti tra l’Italia e l’Egeo nell’età del bronzo e il ruolo di Roca. Alcuni spunti di riflessione, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie V, Edizioni della Normale, Pisa, 2013, p. 149. 7 La lavorazione di questo materiale in siti italiani è provata in epoche successive, per Roca si può quindi ipotizzare che tali tecnologie di lavorazione del materiale siano state importate da gruppi artigiani egei insediati in loco. Vd. r. guglielmino, 2013, op. cit., p. 150. 8 Lo studioso riporta una delle classi ideate da K. Branigan negli anni 80 per definire il grado e la tipologia degli stanziamenti egei in tutto il Mediterraneo, delineando dei caratteri comuni che danno vita a tre classi: governed colonies, settlement colonies e comunity colonies. Da r. guglielmino, 2013, op.cit., pp. 141-145. 9 r. guglielmino, 2013, op.cit., 142-143. 10 r. guglielmino, 2005, op.cit., p. 32. 11 r. guglielmino, Roca. Problemi di demografia e di organizzazione territoriale nella Puglia protostorica. Il paradigma di Coppa Nevigata e l’anomalia di Roca, in aa.vv, Notizie degli Scavi di Antichità comunicate

dalla Scuola Normale di Pisa, supplemento agli Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie V, Edizioni della Normale, Pisa, 2014, pp. 101-102. 12 Tale organizzazione è approfondita in t. scarano, Roca I. Le fortificazioni della Media Età del Bronzo. Strutture, Contesti, Materiali, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2012, p. 22-23. 13 r. guglielmino, 2014, op. cit., p. 104. 14 t. scarano, 2012, op. cit., p. 25. 15 r. guglielmino, 2014, op. cit., p. 108. 16 Ibidem, pag. 104. 17 r. guglielmino, 2014, op. cit., p. 109-111. 18 Ibidem, pag. 112. 19 Interessante è la ricostruzione presentata da L. Coluccia che ipotizza una struttura coperta composta da cinque navate con un fronte principale con portico in antis e il lato opposto concluso da un abside subcircolare. Vd. l. coluccia, Progettare e costruire a Roca alla fine dell’età del Bronzo, in Studi di Preistoria e Protostoria della Puglia, a cura di F. Radina, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 2017, pp.557-564. 20 r. guglielmino, c pagliara, 2017, op. cit., p. 520 / r. guglielmino ,2014, op. cit., p. 108. 21 I reperti rinvenuti sono esaustivamente raccolti e analizzati in: g. maggiulli, i. malorgio, La grande struttura incendiata dell’età del Bronzo Finale di Roca (SAS IX): nuovi dati dall’area N, in Studi di Preistoria e Protostoria della Puglia, a cura di F. Radina, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 2017, pp. 539-546. 22 r. guglielmino, g. maggiulli, c pagliara, m. rugge, Indizi di comunanza di culti e di riti tra genti indigene e egee, in Ambra per Agamennone. Indigeni e Micenei Tra Adriatico, Ionio ed Egeo, a cura di Radina F. e Recchia G., Mario Adda Editore, Bari, 2010, pp. 130. 23 g. maggiulli, i. malorgio, 2017, op. cit., p. 541. 24 r. guglielmino, c pagliara, 2017, op. cit., p. 520. 25 g. maggiulli, I dischi solari di Roca (Lecce): dati di scavo e analisi preliminare, in Studi di Protostoria in Onore di Renato Peroni, a cura di Maggiulli G., All’Insegna del Giglio, Firenze, 2006, p. 126. 26 Ibidem, p. 130. Tema presentato anche in r. guglielmino, Alcune considerazioni sul ruolo di Roca nei rapporti tra Creta e l’Italia nel II Millennio a.C., in Creta Antica. Rivista annuale di studi archeologici, storici ed epigrafici, volume 9, rivista realizzata da Centro di Archeologia Cretese dell’Università di Catania, Aldo Ausilio Editore, Padova, 2008, p. 35-37.

27 t. scarano, 2012, op. cit., p. 24. 28 r. guglielmino, 2014, op. cit., p 109. 29 Ibidem, pp. 108-109. 30 Qualora si volesse approfondire sugli aspetti tecnologici e le differenze costruttive nelle varie fasi delle mura di fortificazione si rimanda alla consultazione di: t. scarano, Roca I. Le fortificazioni della Media Età del Bronzo. Strutture, Contesti, Materiali, Claudio Grenzi Editore, Foggia, 2012. 31 Ibidem, p. 4. 32 Ibidem, p. 389. 33 Ibidem, pp. 96-97 e 138. 34 r. guglielmino, c pagliara, 2017, op. cit., p. 516. 35 Ibidem, p. 517-518. 36 Ibidem, p. 515-516. 37 t. scarano, La fortificazione del Bronzo Medio di Roca: forma e funzione degli accessi minori”, in Beyond limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, a cura di Cupitò M. Vidale M. Angelini A., Volume 39, Antenor quaderni, Padova University Press, Padova, 2017, p. 233. 38 t. scarano, 2012, op. cit., pp. 78-86. 39 Ibidem, p. 77. 40 I siti pugliesi che presentano tracce di insediamenti fortificati dell’Età del Bronzo sono numerosi ma ancora poco indagati. L’unico caso approfondito che presenta una struttura paragonabile alla Porta Monumentale di Roca è a Coppa Nevigata le cui strutture non manifestano la stessa monumentalità di quelle del sito di Roca. 41 Si intende le lastre di pietra verticali che, nelle architetture antiche, e specialmente nella greca, formavano il filare inferiore dei muri, di altezza doppia o tripla dei filari superiori. Voce “Ortostate”, in Enciclopedia Treccani, 1935. 42 t. scarano, Roca. Le fortificazioni della media età del Bronzo nel quadro delle testimonianze relative agli insediamenti fortificati della prima metà del II millennio a.C. nella Puglia meridionale, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie V, Edizioni della Normale, Pisa, 2012, p. 79. 43 t. scarano, 2012, op. cit., pp. 389-390. 44 r. guglielmino, f. iacono, l. coluccia, Roca e il mondo egeo tra il XVI e l’XI sec. a.C.: una messa a punto, in Studi di Preistoria e Protostoria della Puglia a cura di F. Radina, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 2017, p. 549.

Fig. 15 - Mappa dell'organizzazione del territorio messapico a cavallo tra la fase Ellenistica e il successivo dominio Romano.