15 minute read

Sulle Rotte del Mito

Sulle Rotte del Mito

Si suole far iniziare la storia del sito di Roca, come già accennato, con quella di un insediamento fortificato datato all’Età del Bronzo, tuttavia i segni di attività umana, e soprattutto i rinvenimenti all’interno della Grotta santuario della Poesia Piccola, sembrano spostare le lancette del tempo ancora più indietro1 . Ma tali attestazioni appartengono ad un orizzonte temporale lontano che solo sistematiche campagne archeologiche in situ potranno ricostruire.

Advertisement

Stando ai dati certi, l’insediamento faceva parte di un sistema composto da numerosi abitati fortificati sparsi per tutto il territorio pugliese; insediamenti di popolazioni (probabilmente di origine allogena) che molti secoli dopo i greci chiamarono civiltà “messapica” e “iapigia”, sostituendo gli etnonimi che gli autoctoni si erano assegnati2 . Ma le origini delle prime civiltà pugliesi rimangono, ancora oggi, avvolte nel mistero e gli studiosi non sono unanimemente concordi sulla loro provenienza.

Stando al materiale archeologico è possibile individuare tracce degli intensi rapporti esistenti tra le antiche popolazioni stabilitesi nella Puglia meridionale e il mondo illirico ed egeo, ma la mancanza di fonti storiche scritte impedisce di porre altra luce sugli oscuri albori di queste civiltà «protosalentine». A sopperire a questa mancanza ed integrare le lacune del racconto possono intervenire, se lette criticamente, le fonti mitiche: narrazioni di storici e geografi delle età successive.

Il valore del mito come fonte storica non può essere negato; nonostante le componenti fantastica e allegorica possano velare i fatti narrati di incertezza, il mito si basa spesso su avvenimenti storici realmente accaduti cui la tradizione orale ha attribuito caratteristiche favolesche; ciononostante, specialmente nell’analisi etno-toponomastica, riferirsi al mito come ad una fonte storica potrebbe essere utile.

Per tali motivi chi scrive ritiene sia utile presentare e analizzare alcuni racconti mitici volti alla comprensione dell’assetto politico-sociale del territorio Salentino di cui Roca faceva parte.

I racconti riportati di seguito, per quanto differenti per finalità, autore e periodo narrato, hanno in comune la matrice egea e la visione ellenocentrica di chi li narra: ciò, assieme alla documentazione archeologica, già rende chiaro come il mondo salentino e l’insediamento di Roca avessero stretti rapporti economico-culturali con le popolazioni egee prima della fioritura e della massima espansione della cultura ellenica. La storiografia riconosce come il Salento, prima della conquista romana3, fosse occupato dalla civiltà messapica, accumunata alle altri genti iapigie stanziate nel territorio pugliese (i Dauni nella parte settentrionale e i Peucezi in quello centrale) dalla matrice culturale ma soprattutto dalla provenienza d’oltremare: origine che fa riferimento, per l’appunto, a tempi quasi del tutto privi di fonti e che viene raccontata dal primo mito presentato qui di seguito. Dionigi di Alicarnasso4 racconta come i primi ad attraversare lo Ionio verso occidente furono gli Arcadi, ben diciassette generazioni prima della Guerra di Troia5. Tale popolazione era guidata da Enotrio e Peucezio, due dei ventidue figli del re arcadico Licaone, nipoti di Pelasgo6 .

I due eroi mitici, condottieri di una grande armata, si imbarcarono alla ricerca di nuove terre: il primo diede vita al popolo degli Enotri7 dopo aver navigato nel Tirreno; il secondo, invece, dopo essere approdato presso l’odierna Leuca, diede vita alla popolazione dei Peucezi8 . Questo mito fu poi ripreso e arricchito da Antonino Liberale che raccontò le gesta e il viaggio dei tre figli di Licaone, Iapige, Daunio e Peucezio, attraverso il mar Adriatico, durante il quale strinsero un’alleanza con un eroe di stirpe reale illirica di nome Messapo. Ai quattro eroi, giunti in Italia, verranno dedicati i nomi delle terre che si spartirono: appunto Daunia, Peucezia e Messapia, tutte unite all’interno del territorio della Iapigia9 .

Inoltre nel breve racconto presente nelle “Metamorfosi” l’autore, raccontando della trasformazione di alcuni giovani in «alberi danzanti», sembra associare ai Messapi l’introduzione dell’ulivo come pianta da coltura, così segnando nei secoli successivi fino ad oggi il paesaggio salentino10 . Il secondo mito, sicuramente più attendibile poiché coerente ad alcuni ritrovamenti archeologici nel sito di Roca e in altri in tutto il Salento che saranno più avanti trattati, è quello ambientato durante il pieno fiorire della civiltà Micenea narrato da Erodoto, il quale afferma di averne trovato personalmente traccia a Creta durante un viaggio:

«Si racconta in effetti che Minosse, giunto alla ricerca di Dedalo in Sicania, quella che oggi viene chiamata Sicilia, vi perì di morte violenta. Dopo qualche tempo i Cretesi, dietro istigazione di un dio, tutti tranne i Policniti e i Presî, sarebbero giunti in Sicania con una grande spedizione navale e avrebbero assediato per cinque anni Camico, che ai miei tempi abitavano gli Agrigentini; infine, non potendo né impadronirsene né restare a soffrire la fame, abbandonata l’impresa ripartirono. Allorché, navigando, furono giunti dinanzi alle coste della Iapigia, una violenta tempesta li avrebbe sorpresi e gettati a riva. Poiché erano andate distrutte le loro imbarcazioni e non si vedeva più alcun mezzo per tornare a Creta, fondata la città di Hyrie si sarebbero stabiliti nella regione e con un grande cambiamento sarebbero diventati, invece che Cretesi, Iapigi Messapi, e invece che isolani continentali. Partendo dalla città di Hyrie, essi avrebbero fondato le altre città.»11

Seppur gli studiosi non siano concordi circa la precisa individuazione della città di Hyria12 tra le città del territorio messapico, il racconto, ambientato tre generazioni prima della Guerra di Troia, ha un riscontro archeologico proprio nel sito di Roca, dove i reperti di matrice egea, e soprattutto micenea, fanno pensare ad un attivo scambio commerciale e, addirittura, ad una presenza stabile di genti provenienti da Creta nell’insediamento dell’Età del Bronzo13 .

Successivamente anche Varrone14 descriverà il rapporto che intercorre tra Messapi e Cretesi narrando le gesta di

Fig.4 - Il luogo sul quale oggi sorge il faro di Santa Maria di Leuca (LE) un tempo era chiamato Capo Iapigio e, per i naviganti, era punto di riferimento durante la traversata adriatica.

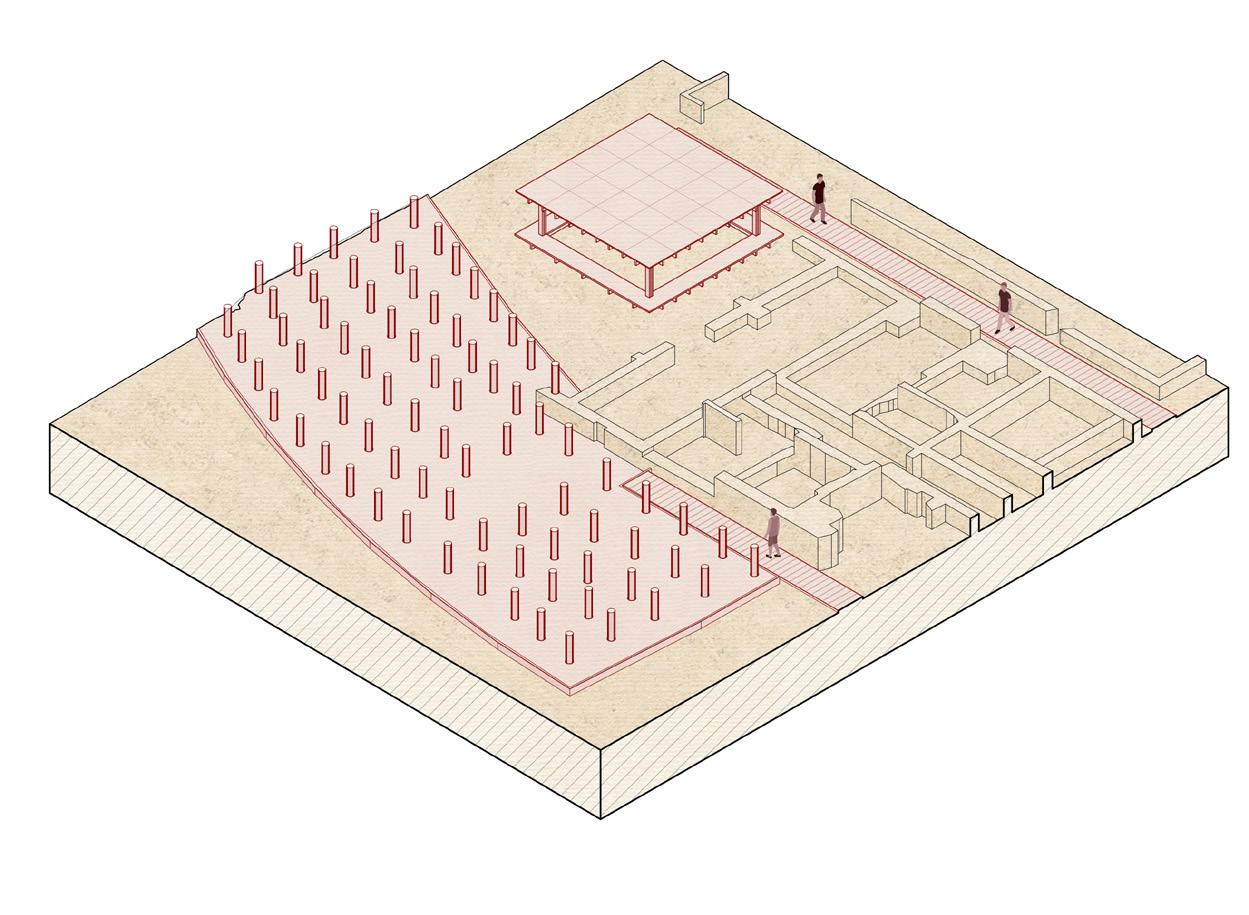

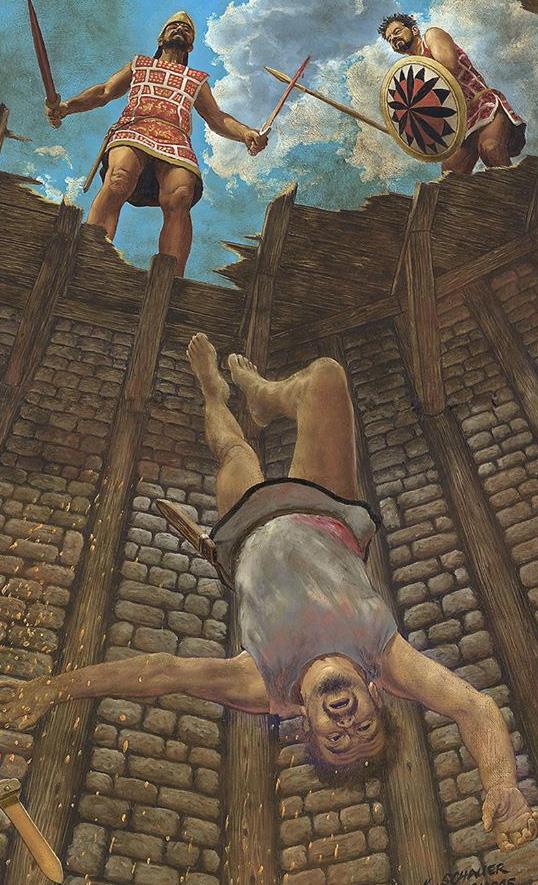

Fig.5 - Ricostruzione della caduta del guerriero all'interno della Porta Monumentale. Le ricerche archeologiche ancora non hanno identificato le genti coinvolte nella battaglia che distrusse l'insediamento di Roca. Idomeneo di Litto, nipote di Minosse, giunto anch’egli sulle coste salentine dopo la guerra di Troia.

L’eroe fu fondatore di alcune città dando vita alla popolazione Salentina, così chiamata perché risultato dell’intrecciarsi di popolazioni Cretesi, Illiriche e Italiche che avevano stretto alleanza in mare, per i latini in salo15 . Tali miti, che il professore D’Andria riconduce a una matrice politica Ateniese nel momento in cui la Polis era intenta a espandere la sua egemonia nei territori salentini, dove era già presente la colonia spartana di Taranto16, sono utili a sollevare delle questioni riguardo i rapporti intercorsi nel bacino del mar Adriatico durante tutta l’età del Bronzo, in cui è legittimo affermare che l’insediamento di Roca dovesse avere un ruolo non indifferente.

Questa digressione sui racconti mitici è utile a porre alcune questioni sulla presentazione del sito di Roca: manifestano chiaramente quanto vi sia uno stretto rapporto col mare e con le popolazioni al di là dell’Adriatico; rapporto che durante la fase storica, ricca di testimonianze e fonti, andrà ad intensificarsi e si vedrà come proprio dal mare, durante tutta l’evoluzione di Roca, arriveranno fortune e commercio ma anche pericoli e sventura.

Questo profondo rapporto tra insediamento e mare dimostra ancora come, a partire dalle civiltà preelleniche fino ai giorni nostri, il Mar Mediterraneo sia stato un ponte, un collegamento che ha fatto sì che le popolazioni e le genti si ibridassero, entrassero in contatto, dando vita a nuove e sempre più variegate culture.

È in quest’ottica che Roca si inserisce come un unicum nel panorama dell’Italia dell’Età del Bronzo, una realtà che necessità di un’attività progettuale ragionata e consapevole del suo passato, ben integrata in politiche territoriali volte a valorizzarne le preesistenze e renderne più agevole lo studio e la fruizione.

Note Bibliografiche 1 C. Pagliara, scopritore delle incisioni presenti nella Grotta Poesia Piccola ipotizza che alcuni segni abbiano a che fare con codici iconografici preistorici; c. pagliara, La Grotta Poesia di Roca. Note Preliminari in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, 17, no. 2, 1987, p. 325. 2 Per quanto riguarda il basso Salento, come riportato da Strabone nella sua Geografia il termine «Messapi» deriverebbe da un termine greco che indicava le popolazioni che vivono tra i mari, mentre gli autoctoni si erano rinominati «Kalabri» e «Sallentini».

3 Strabone tra il 14 e il 23 d.C. nell’opera «Geografia», libro VI, capo V: «Poichè abbiamo discorsa l’antica Italia fino a Metaponto, ci conviene ora parlare del rimanente; e prima di tutto seguila la Japigia. Gli Elleni la chiamano anche Messapia e gli abitanti in parte si chiamano Sallentini e son quelli intorno al promontorio Japigio, in parte Calabri. Al di sopra di costoro verso il settentrione stanno i Peucezii; poi quelli che nel greco linguaggio sono denominati Daunii: ma i nativi di quella regione chiamano Apulia tutto il paese al di là dei Calabri. Alcuni poi de’ popoli onde sono abitati que’ luoghi si dicono anche Pedicli, principalmente i Peucezii. La Messapia si spinge fuori a guisa di penisola il cui]istmo va da Brentesio (Brindisi) a Taranto per lo spazio di trecento dieci stadii, e la navigazione intorno al capo Japigio (Leuca) è di quattrocento all’incirca. […] E una volta tutto questo paese fu anche assai popoloso, ed ebbe’ tredici città: ma ora, fuor Taranto e Brentesio, le altre son luoghi di piccolo conto; tante sventure soffersero. I Salentini si dice che furono una colonia de’ Cretesi. Appo loro si trovano e il tempio di Minerva che fu una volta assai ricco, e quello scoglio chiamalo promontorio Japigio69, che giace mollo addentro nel mare contro il levante d’inverno; se non che si converte alcun poco verso il Lacinio all’occidente, e chiude quello bocca del golfo tarentino. […] Da Leuca alla piccola città d’Idrunte (Otranto) sono centocinquanta stadii: di quivi a Brentesio quattrocento, […]. Quindi coloro che non possono fare una navigazione diretta piegansi alla sinistra di Saso verso Idrunte, dove poi o aspettano il vento propizio e van con quello ai porti di Brentesio, o sbarcando piglian la strada di terra che è più breve, attraversando Rudiae (Lecce), città ellenica donde fu nativo il poeta Ennio. […] I più denominano comunemente questa penisola o Messapià, o Japigia, o Calabria o Salentina ma alcuni dinotano con questi nomi diverse parti, come abbiam detto già prima.» Da Della geografia di Strabone, volume III, traduzione di Francesco Ambrosoli, Paolo Andrea Molina, Milano, 1833, pp.143-150. 4 Dionigi di Alicarnasso intorno all’8 a.C., nell’opera «Antichità Romane», libro I, III: «…sorse da Dejanira e da Pelasgo un atro Licaone, e da questo finalmente Enotrio diciassette generazioni avanti che a Troja si combattesse. E questa è l’epoca nella quale mandarono i Greci nella Italia una colonia. Enotrio poi si levò di Grecia; perché non pago della sua parte: giacchè nati essendo a Licaone ventidue figli, avevasi l’Arcadia a dividere in altretanti. Per tale cagione lasciando Enotrio il Peloponneso, passò con flotta già preparata il mar Jonio, e passavalo seco Peucezio l’uno de’ fratelli di lui. Navigando con essi molti della sua gente, popolosissima, come si dice, nelle origini; e quanti altri de’ Greci non aveano terreno che loro bastasse. Peucezio pigliò sede in sul promontorio Japigio, appunto ove prima sbarcò nella Italia, cacciando chi v’era, e da lui furono Peucezi chiamati quanti abitarono quei luoghi. Enotrio guidando seco il più dell’esercito, venne ad altro seno più occidentale d’Italia, Ausonio allora chiamato dagli Ausoni, che la spiaggia ne popolavano. Ma quando i Tirreni diventarono padroni de’ mari prese il nome che tien di presente. » Da Le Antichità romane di Dionigi di Alicarnasso Volgarizzate, Tomo Primo, traduzione di Marco Mastrofini, Tipografia de’ Fratelli Sonzogno, Milano, 1823, p. 23. 5 La storicità della guerra di Troia è ancora oggi in discussione e, seppur le scoperte archeologiche di H. Schliemann restituiscono veridicità all’esistenza della città in Asia Minore, molti studiosi dubitano che i fatti descritti da Omero narrino la vicenda reale, credendo piuttosto che siano frutto dell’unione di diversi conflitti avvenuti durante l’espansione della civiltà Micenea. La tradizione greca antica e parte della storiografia riconosce come datazione della guerra di Troia il periodo che va tra il 1200 e il 1100 a.C..

6 Da questi si narra discesero Pelasgi, identificati in alcuni casi con gli Ioni, una popolazione preellenica che occupava la Grecia e fu antenata dei Greci stessi, che secondo alcuni studi sopravvisse come enclave in alcune parti della Grecia durante l’epoca Classica pur utilizzando lingue ritenute «barbare»; a tal proposito vedere la voce «Ionian» in Encyclopaedia Britannica; j. bérard, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell’Italia meridionale, traduzione di P.B. Marzolla, Einaudi, Torino, 1963, p. 463. L’individuazione di un’origine mitica comune tra Greci e Iapigi mette in risalto ancora una volta i buoni rapporti tra queste popolazioni e la finalità politica di tali miti delle origini che tendevano ad accumunare gli Iapigi ai Greci del Peloponesso in contrasto ai Greci Lacedemoni che avevano fondato in territorio messapico la colonia di Taras. 7 «Antica popolazione italica, stanziata, pare, in età preromana, sul versante tirrenico dell’Appennino, a sud della Campania, nella regione chiamata poi Lucania e Bruzio e designata ancora come Enotria dagli storici greci del secolo V. […]. Gli storici greci più antichi ne parlarono assai diffusamente; […]. Questo popolo dové godere d’un periodo di floridezza e di relativa potenza, se è vero che tenne testa all’invasione degli Iapigi, i quali, avanzatisi fino al promontorio Lacinio, ne furono ricacciati a oriente del Bradano.» Voce: «Enotri», in Enciclopedia Italiana Treccani, 1932. 8 e.m. de juliis, I viaggi e il Mito, in aa.vv., Andar per mare. Puglia e Mediterraneo tra mito e Storia, Mario Adda Editorie, Bari,1998, pp.17-31. 9 Antonino Liberale nel II secolo d.C., nell’opera «Metamorfosi» parla dei Messapi citando come fonte del racconto Nicandro di Colofene, poeta

greco vissuto nel II secolo a.C. e autore anch’egli di un poema omonimo”: «L’autoctono Licaone ebbe per figli Iapige, Daunio e Peucezio. Questi Ultimi, dopo aver radunato un esercito, marciarono alla volta dell’Italia, sull’Adriatico, e, avendone scacciate le genti indigene, gli Ausoni, vi si stabilirono. La gran parte della loro armata era costituita da coloni illiri guidati da Messapo. Essi divisero l’esercito e la terra in tre parti e si chiamarono Dauni, Peuceti e Messapi, dal nome dei loro rispettivi comandanti; la parte che si estende da Taranto sino ai confini dell’Italia divenne dei Messapi, e vi si trova la città di Brindisi; la parte accanto a questa, al di qua di Taranto, divenne dei Peucezi e , ancora più oltre, i Dauni ebbero, in misura maggiore degli altri, il predominio sul mare. Il popolo nel suo insieme, invece, prese il nome di Iapigi» Da Le Metamorfosi, a cura di Tommaso Braccini e Sonia Macrì, Collana Piccola Biblioteca n.714, Adelphi, Milano, 2018, p. 30 10 «Si racconta, dunque, che nella regione dei Messapi, presso quelle che chiamano le Sacre Rocce, apparvero le Ninfe Epimelidi che danzavano insieme: allora i giovani Messapi, dopo aver lasciato le greggi, fermatisi a contemplarle, dissero che loro danzavano meglio. Questo addolorò le Ninfe e vi fu una contesa su chi fosse superiore nella danza. […] Così danzando, esse vinsero sui ragazzi e dissero loro: ‹‹Oh giovani, voi avete voluto competere contro le Ninfe Epimelidi? Per questo, oh insensati, essendo stati battuti, voi sconterete una pena››. Allora i ragazzi, lì nel luogo in cui si trovavano, presso il santuario delle Ninfe, divennero alberi. […] il luogo è chiamato ‹‹delle Ninfe e dei Giovani›› [e tutt’ora così viene chiamato un luogo vicino la città di Minervino di Lecce].» ibidem, p. 30. 11 erodoto, Storie, traduzione di P. Sgroj, Classici Newton, Newton Compton Editori, Roma, 2013, paragrafo 168. 12 La posizione geografica di Hyrie a noi oggi è sconosciuta. Seppur gli studiosi sono concordi nell’attribuirne la collocazione all’interno dell’odierno Salento, le ipotesi sono numerose: all’interno dell’Enciclopedia Treccani viene associata all’antico insediamento di Vereto (odierna Leuca), secondo la tradizione proveniente dagli scritti di Strabone; nella stessa enciclopedia la città di Hyrie viene segnalata anche come primo nucleo dell’odierna Oria, secondo ipotesi presentate da F. D’Andria cfr. r. guglielmino, Presenze minoiche nel Salento tra mito e archeologia: un percorso interattivo, in MUSINT 2. Nuove esperienze di ricerca e didattica nella museologia interattiva, a cura di A. M. Jasink e G. Dionisio, University Press, Firenze, 2016; è infine significativo segnalare che nel volume Studi e memorie storiche sull’antica Lupiae o Sibari del Salento di g. paladini, Prima Tipografia Modernissima, Lecce, 1932, l’autore propone l’identificazione di Hyrie con l’insediamento di Roca Vecchia. 13 Tale ipotesi è avvalorata da numerose pubblicazioni riguardanti le campagne di scavo effettuate nell’ultimo ventennio sul sito di Roca, in particolare: Vent’anni di ricerche archeologiche nell’insediamento protostorico di Roca. Bilancio e prospettive di r. guglielmino e c. pagliara, in Preistoria e Protostoria della Puglia a cura di F. Radina, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2017. 14 «Si dice che la nazione Salentina si sia formata a partire da tre luoghi, Creta, l’illirico, l’Italia. Idomeneo, cacciato in esilio dalla città di Blanda per una sedizione durante la guerra contro i Magnesnsi, giunse con un grosso esercito nell’Illirico presso il re Divitio. Ricevuto da lui un altro esercito, e unitosi in mare, per la somiglianza delle loro condizioni e progetti, con un folto gruppo di profughi locresi, strinse con essi patti di amicizia e si portò a Locri. Essendo stata abbandonata, per timore di lui, la città egli la occupò e fondò diversi centri tra quali Uria e la famosissima Castrum Minervae. Divise l’esercito in tre parti e in dodici popoli. Furono chiamati Salentini, poiché avevano fatto amicizia in mare.» in l. larva, Messapia. Terra tra due Mari, Paolo Pagliaro Editore, Galatina (LE), 2010, p. 42. 15 Ibidem.

16 f. d’andria, Frequentazione greca e insediamenti indigeni in Messapia, in aa.vv., Andar per mare. Puglia e Mediterraneo tra mito e Storia, Mario Adda Editorie, Bari, pp. 87-92.

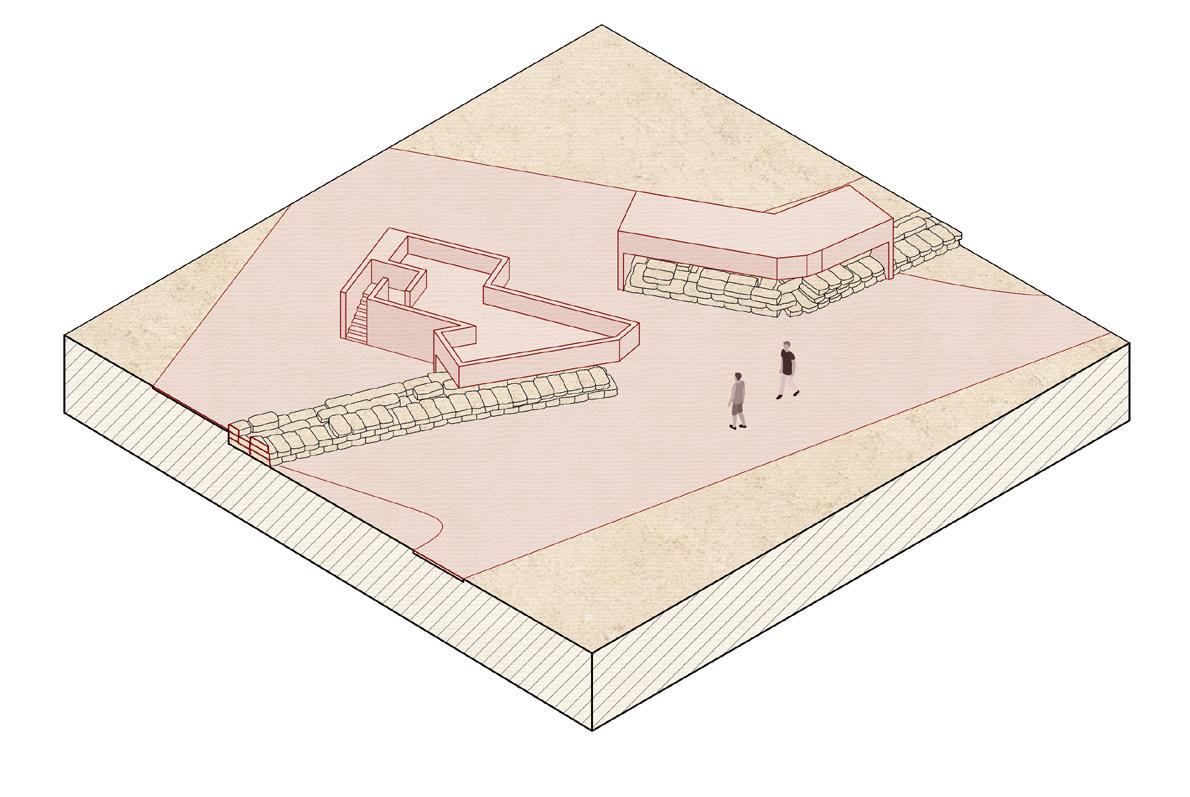

Fig. 6 - Tavola di ricostruzione della costa di Roca e Torre dell'Orso durante l'Età del Bronzo.

Roca Li Posti

Roca

Grotta Poesia Bacini acqua dolce Area di cava

Area di approdo Linea di costa antica

Grotte Sacre

Baia di Torre dell’Orso

Grotta San Cristoforo