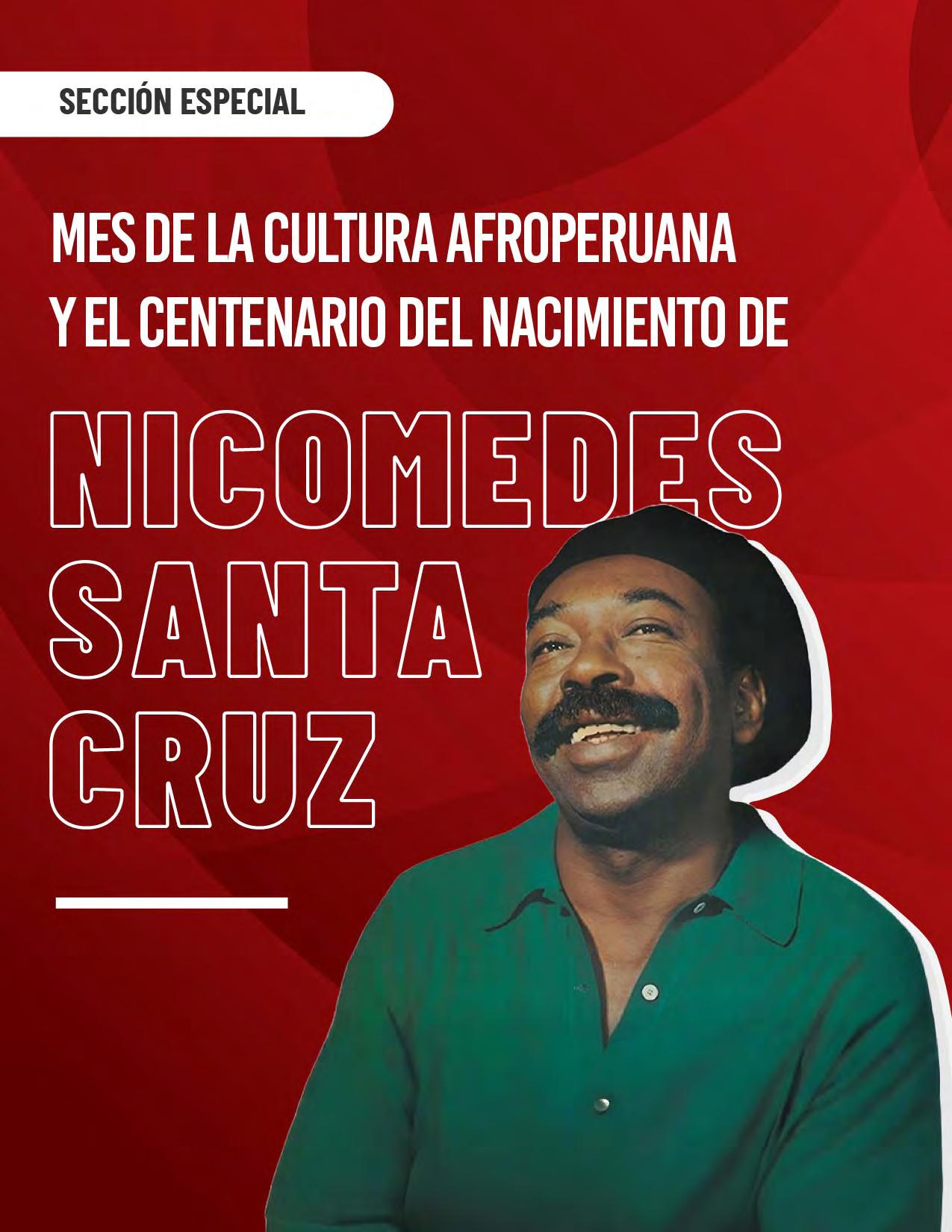

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE NICOMEDES SANTA CRUZ

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE NICOMEDES SANTA CRUZ

MES DE LA CULTURA AFROPERUANA

Katherine Pineda Marín aluMna de la acadeMia diPloMática del Perú

El café es más que una simple bebida tradicional: representa un acto social, un símbolo de identidad y refleja una historia en cada taza. Por ello, el café adopta particularidades en cada país y refleja la cultura y el ingenio de cada comunidad. Tal es el caso de Senegal y el Perú, quienes han hecho del café un elemento central de sus representaciones culturales. En Senegal, el café Touba es un legado de espiritualidad e ingenio, manifiesto del legado mouride; mientras que, en el Perú, el café es sinónimo de tradición agrícola, orgullo nacional y potencial para el desarrollo económico.

Por tanto, resulta interesante profundizar en la historia del café más popular de Senegal y contrastar la experiencia peruana en el sector cafetero con miras a impulsar la difusión y comercialización de este café por el mundo.

Para conocer el particular origen del café Touba es necesario indagar en la historia de una cofradía mística del islam, derivada de la orden sufí. El sufismo es una dimensión ascética del islam, en la que sus fieles buscan unirse a su dios a través de la devoción, la meditación y la purificación del alma. De hecho, Senegal es el país con la mayor cantidad de seguidores del islam sufí entre los países de mayoría musulmana en el mundo (Mbacke, 2016). De esta rama del islam se deriva el muridismo, al que pertenece casi el 28% de la población senegalesa (Le journal international, 2015). Esta hermandad une las enseñanzas del profeta Mahoma con la cultura wolof, cultura que mantiene tradiciones de reinos originarios senegaleses desde antes de la colonización europea.

CAÍDA DE LA LÁMPARA Y MEZQUITA DE TOUBA, SENEGAL Fuente: flickr.com/jbdodan

En el siglo XIX, el líder mouride jeque Ahmadou Bamba fundó la ciudad de Touba, que con el tiempo se convirtió en la capital del muridismo (Filicori, 2022). Según relatos senegaleses, entre 1883 y 1902, cuando el café ya era muy popular en el país, una gran escasez de este provocó síntomas de dependencia en la población. Fieles a su filosofía de trabajo duro y disciplina como formas de devoción a su dios, los mourides no se resignaron ante la crisis. Ahmadou Bamba ideó una alternativa: crear una bebida que, si bien contenía café importado, este se utilizaba en menor cantidad y era enriquecido con otras especias de fácil acceso que le otorgaron un sabor especiado y una connotación espiritual, dando origen al café Touba. Actualmente, estos granos de café (arábica o robusta) se importan de Costa de Marfil, Guinea y Togo; mientras que las especias clave, como el clavo de olor (guedj) y la pimienta de selim (djar), provienen de Guinea. La preparación es un proceso especial: los granos se tuestan junto con las especias, se muelen y se filtran en agua caliente, creando así una bebida única, fruto de la creatividad senegalesa.

Fuente: instagram.com/blackconsumerdirectory

Se suele aludir al consumo del café Touba con el estímulo para la concentración y la devoción, lo que proporciona claridad mental para la meditación y la oración. Por esta razón, durante gran parte del siglo XX, fue un elemento central en las ceremonias religiosas de la hermandad mouride. Además, su preparación y consumo están profundamente ligados a la filosofía del servicio comunitario como una expresión de hospitalidad. Por otro lado, estudios científicos recientes indican que también tiene propiedades medicinales ya que sus ingredientes favorecen a la digestión y a la creación de endorfinas, razón por la que también se considera que es un antidepresivo natural.

A pesar de haber nacido como una bebida de carácter religioso y comunitario, la expansión del café Touba en todo Senegal lo ha convertido en un producto comercial de gran éxito en puestos callejeros y supermercados. Sin embargo, este café sigue siendo un producto nicho fuera de sus fronteras, especialmente en Francia, donde la diáspora senegalesa la ha empezado a popularizar Esto abre una oportunidad para expandir su comercialización a nivel internacional, especialmente, si se implementan estrategias similares a las utilizadas por otros países con una fuerte tradición cafetera que han logrado posicionar su producto en esos mercados.

En el Perú, el café es uno de los principales productos agrícolas tradicionales de exportación, pilar económico que genera empleo en toda su cadena de valor para más de dos millones de peruanos (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, 2022). Sus regiones productoras –como Cajamarca, Junín y San Martín– han desarrollado una industria cafetera que exporta a mercados internacionales. Es el noveno mayor productor de café arábica en el mundo (Promperú, 2023) y forma parte de la Organización Internacional del Café (ICO), lo que le permite participar en la regulación y promoción del comercio y la sostenibilidad del sector cafetero a nivel global. Por estas razones, pese a que Senegal no es un productor nato de café y ofrece un producto semi-manufacturado, el modelo peruano ofrece lecciones valiosas en términos de comercialización y posicionamiento en mercados globales, lo que permitiría que el café Touba trascienda su consumo local y logre una mayor presencia en el mercado internacional.

En el 2024, las exportaciones del café tostado peruano en granos alcanzaron USD 850 millones de dólares, por lo que sigue siendo un actor clave en el mercado global gracias a su estrategia de diversificación, lo que le ha permitido consolidarse en nichos de alto valor. Un ejemplo de esta diversificación es su liderazgo en la producción y exportación de café orgánico, categoría en la que compartió el primer puesto a nivel mundial junto con Etiopía en el 2022 (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, 2022). Además, el fortalecimiento en la calidad del café peruano lo ha posicionado en el segmento gourmet, con alianzas estratégicas con tostadores y cafeterías internacionales. Esta experiencia hace que el modelo peruano sea una referencia valiosa para Senegal, ya que muestra estrategias que podrían posicionar al café Touba en nuevos mercados y aprovechar su historia y singularidad para atraer a consumidores más allá de la diáspora senegalesa.

Dado el amplio conocimiento y la experiencia del Perú en la producción, comercialización y exportación de café, sería interesante que, en un futuro cercano, brinde cooperación técnica a Senegal a través de un programa de capacitación especializado en el comercio y la promoción del café. Este programa se podría enfocar en las estrategias de diversificación, certificaciones de calidad y acceso a mercados globales. Además, para facilitar la implementación de ellas, las capacitaciones podrían impartirse en inglés. Esta iniciativa beneficiaría a ambas partes: Senegal recibiría herramientas claves para expandir su café a nivel global, mientras que el Perú consolidaría su posición como oferente de cooperación técnica, al aumentar su influencia en el África y promover el conocimiento y consumo del café peruano en nuevos mercados.

En conclusión, tanto en el Perú como en Senegal, el café trasciende su condición de bebida para convertirse en un fenómeno social, reflejo de identidades culturales profundas y una oportunidad comercial con mucho potencial. A pesar de sus diferencias culturales, ambos países comparten una dimensión sociológica en la que el café se erige como un espacio de encuentro y tradición. El valor cultural del café peruano y senegalés abre la puerta a una relación bilateral en la que el intercambio comercial, la cooperación y el aprendizaje mutuo pueden fortalecer los existentes lazos de amistad. Senegal, con su rica herencia cultural y su vibrante identidad, nos recuerda que la historia del café es también la historia de los pueblos que lo cultivan, lo comparten y lo transforman en un legado vivo. Dejemos que el aroma del café sea un puente entre estos dos países, un llamado a la hermandad y un testimonio de la grandeza de ambas culturas.

REFERENCIAS:

Baker, C. (2016). Café Touba: A traditional beverage of Senegal. En Cultural studies of African coffee (pp. 329-345). Routledge. Recuperado de https://books. google.es/s?hl=es&lr=&id=RHROn5OHgk4C&oi=fnd &pg=PA329&dq=Caf%C3%A9+Touba&ots=R4OMFL BsB8&sig=YLDfpMim9W2ClovXHrFpsNgKxe8#v=on epage&q=Caf%C3%A9%20Touba&f=false

Filicori, L. (2022). Un café con pimienta en Senegal: El café Touba. Recuperado de https://filicorizecchini. com/es-es/blogs/magazine-fz-el-blog-dephilicori-zecchini/un-cafe-con-pimienta-ensenegal-el-cafe-touba?srsltid=AfmBOopXsrM6n99TmW7YQQUR1s-iXMSVfuRfObPWuFuTvE3mIGQk7n

Fritzon, V. (2016). Religion and business: The Mourides of Senegal. The Perspective. Recuperado de: https://www.theperspective.se/2016/02/25/africa/ religion-and-business-the-mourides-of-senegal/

Gueye, A. (2001). De la religión en los intelectuales africanos en Francia. Cahiers d’études africaines, 162, 267-292. https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.87

Junta del Café. (n.d.). El café de Perú. Recuperado de https://juntadelcafe.org.pe/el-cafe-de-peru/

Mbacke, I. (2016). The Mouride Sufi order. Berkley Center. Recuperado de https://berkleycenter. georgetown.edu/publications/the-mouride-sufiorder

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (2023, noviembre 27). Perú es el primer productor y exportador mundial de café orgánico junto con Etiopía. Gobierno del Perú. Recuperado de https://www.gob. pe/institucion/midagri/noticias/647409-peru-esel-primer-productor-y-exportador-mundial-decafe-organico-junto-con-etiopia

Perfect Daily Grind. (2023). ¿Qué es café Touba y cómo se prepara? Recuperado de https://perfectdailygrind. com/es/2023/01/07/que-es-cafe-touba-como-seprepara/

Piermay, J.-L., & Sarr, C. (Eds.). (2008). La ciudad senegalesa. Una invención en las fronteras del mundo. Recuperado de https://www.persee.fr/doc/ outre_1631-0438_2008_num_95_358_4336_ t1_0351_0000_1

En las costas de Senegal, un griot canta mientras toca la kora, un arpa tradicional africana. A miles de kilómetros, en la costa norte del Perú, un cumananero improvisa versos que cautivan a su audiencia. Aunque separados por un océano, estos guardianes de la memoria comparten una misión: mantener viva la historia de sus pueblos.

Este año marca el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Senegal, una ocasión para redescubrir la conexión entre dos comunidades que han convertido la tradición oral en un registro invaluable de su identidad. En ambas naciones, la palabra hablada y finamente trabajada ha resistido al tiempo y trasciende el acto de comunicar: es un puente entre generaciones, un archivo viviente de historias y un testimonio de resistencia cultural.

En Senegal, los griots son mucho más que simples narradores: son los custodios vivientes del pasado, quienes registran cada momento significativo de la vida comunitaria. Como explica Ngary Niang, griot del pueblo de Ndiebene, en la región de Saint Louis, Senegal: “Somos los maestros del arte de hablar: nuestros bolsillos están llenos de secretos, de nombres y hazañas, para que las historias de nuestro pueblo no caigan en el olvido” (Feal, 2020).

Los griots antiguamente, entre otras importantes funciones, desempeñaban roles como embajadores y heraldos de los gobernantes, mediaban en conflictos, dirigían ceremonias y asesoraban a los soberanos. Actualmente, tras los cambios que introdujo la colonización, como expone Niang: “(…) nuestro rol es conectar a las personas, decirles quiénes son y qué les vincula al territorio y a los otros, recrear la red que nos une” (Feal, 2020). Estos bardos a través de sus trovas elaboran una cronología comunitaria para conectar el pasado con el presente.

ANADOLU AGENCY. (2023). EL FAMOSO SENEGALÉS ABLAYE CISSOKO TOCA EL INSTRUMENTO TRADICIONAL KORA EN SAINTLOUIS, SENEGAL

Fuente: Daily Sabah

Entre las crónicas más memorables que preservan los griots, se destaca la batalla de Safilème del 4 de septiembre de 1826, un episodio que Niang relata con especial orgullo: fue el día en que el pueblo gandiolés logró la primera derrota de Francia en suelo africano (Feal, 2020). Esta historia, como tantas otras, no solo conserva hechos históricos, sino que nutre el orgullo y brinda luces sobre el devenir del pueblo.

A pesar de los cambios sociales y políticos, los griots adaptan sus relatos a los tiempos modernos sin perder su rol como guardianes de la historia. Y es que “(…) [el griot] también debe contar con la habilidad de improvisar sobre acontecimientos actuales, hechos casuales y todo aquello que le rodea” (Oliver, 1970).

Gracias a su sagacidad y profundo conocimiento de la historia local, los griots han desempeñado un papel esencial en la orientación del pueblo. Su arte de narrar, conocido en Senegal como guewel también transmite valores fundamentales como la solidaridad y la unidad.

En el Perú, los cumananeros desempeñan un papel similar mediante la improvisación poética. En las regiones peruanas de Tumbes, Piura y Lambayeque, otra tradición oral ha florecido a lo largo de los años: la cumanana. Este arte poético, cuyo nombre tiene raíces en la lengua africana kikongo, representa la confluencia entre la herencia española de la décima espinela y la creatividad afroperuana (Romero, 1988).

Los cumananeros, verdaderos juglares populares, han convertido la improvisación poética en un arte con matices propios. Sin el amparo de la escritura, estos maestros de la palabra construyen cumananas a través de versos que capturan la esencia de la vida cotidiana, el amor, la crítica social y la sabiduría popular. Como lo expresa el célebre cumananero Belardo Alzamora (2018):

“Señor, no Sé leer ni eScribir con mi memoria lu’echo con mi penSamiento digo lo que Siente aquí eSte pecho”.

Las cumananas abordan una amplia gama de temas, en algunos casos pueden ser duelistas. No se escriben, no se guardan, son espontáneas, aparecen en reuniones sociales a modo de jocosos dimes y diretes. A veces es un duelo pícaro en el que dos personas improvisan versos en respuesta a la otra.

Sin embargo, más que entretenimiento, la cumanana es esencialmente testimonio de la resistencia y creatividad del pueblo afroperuano. En tiempos de esclavitud, encontraron en la oralidad una manera de transformar su dolor en arte. El ilustre Nicomedes Santa Cruz (1960) inmortalizó esta tradición con versos que celebran la destreza de estos artistas:

“JuglareS de obScura piel que entre azucareraS cañaS repitieron laS hazañaS de don Vicente eSpinel. Y ni palma ni laurel, Y ni mármoleS ni bronceS. baStaron SutileS ronceS, traS loS halagoS el ron Y dieron Su inSpiración loS negroS de aquel entonceS”.

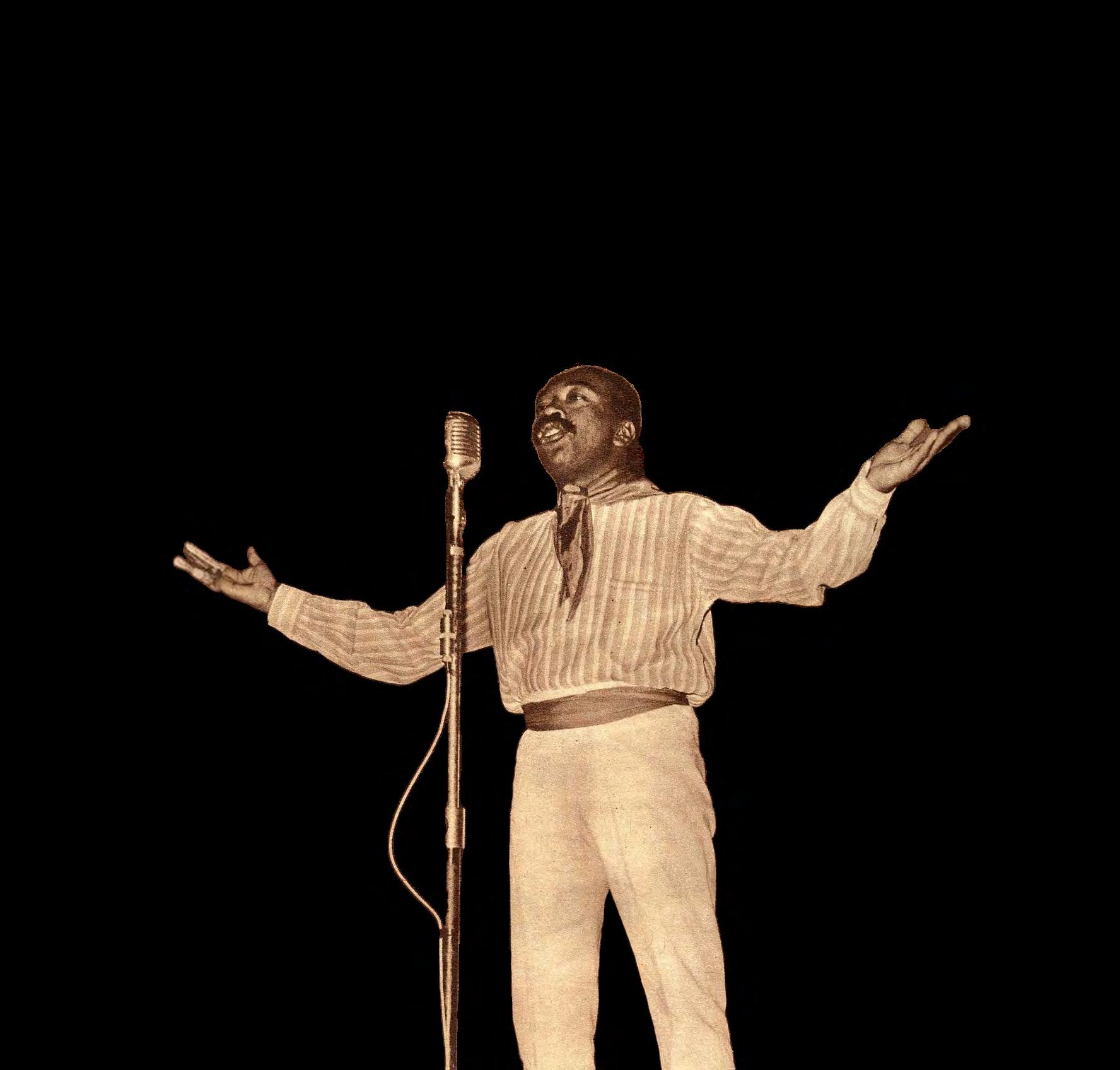

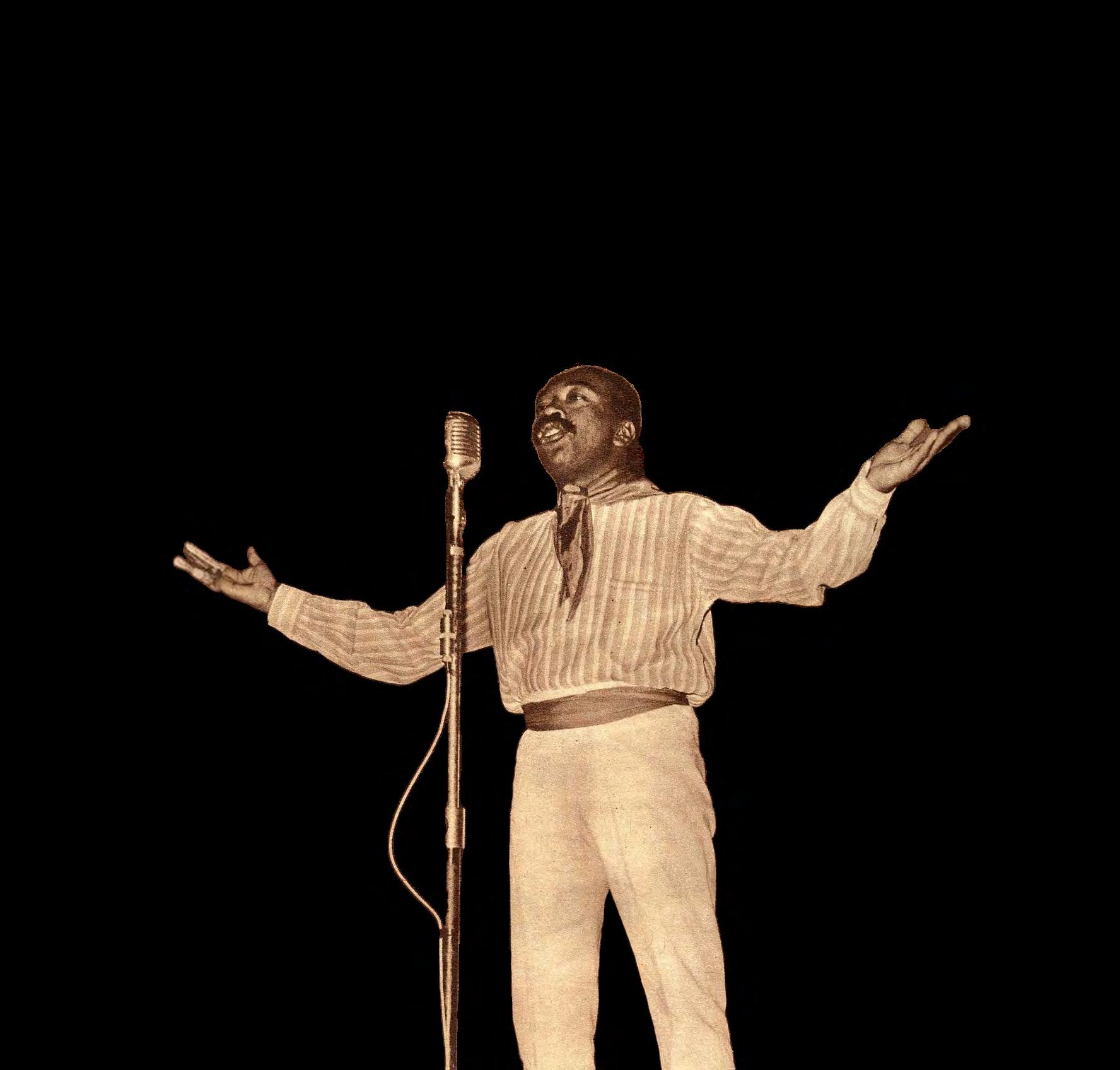

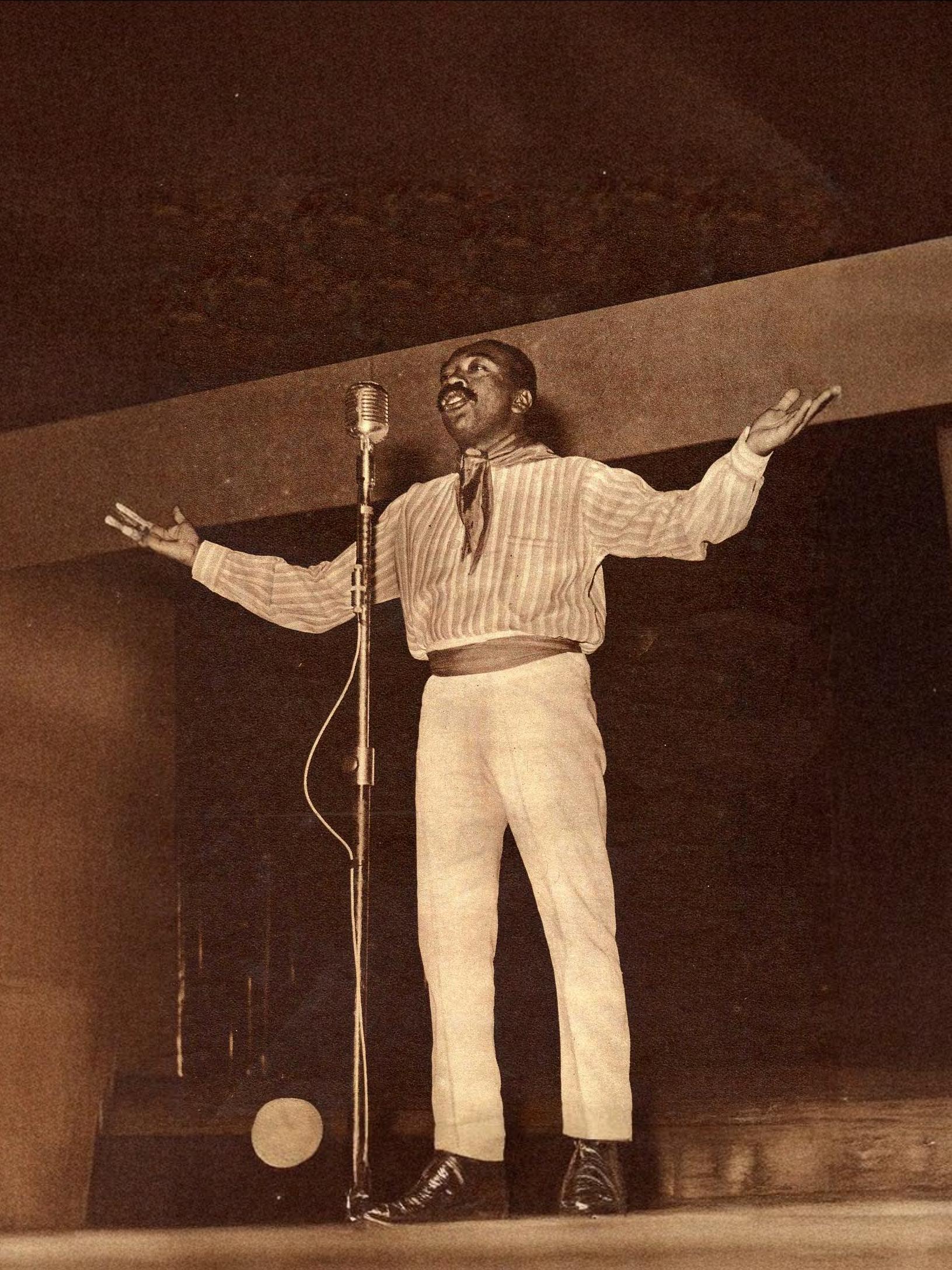

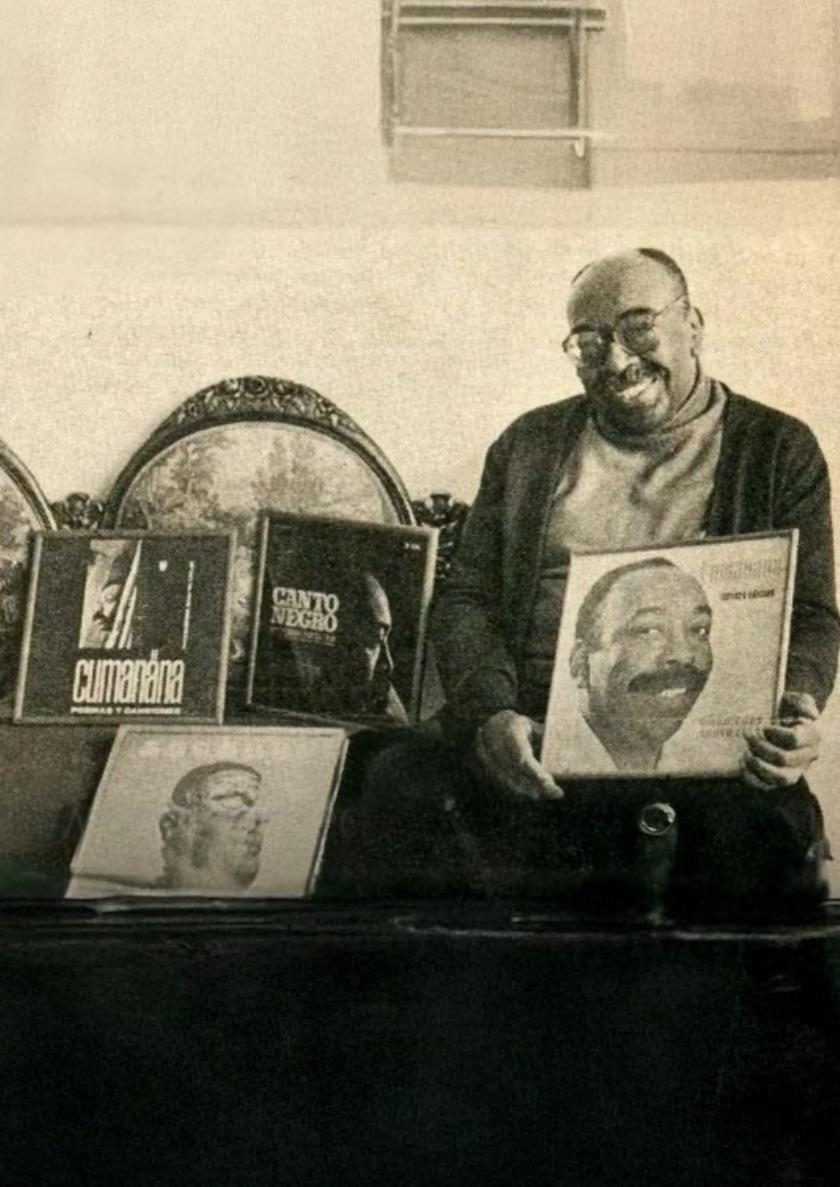

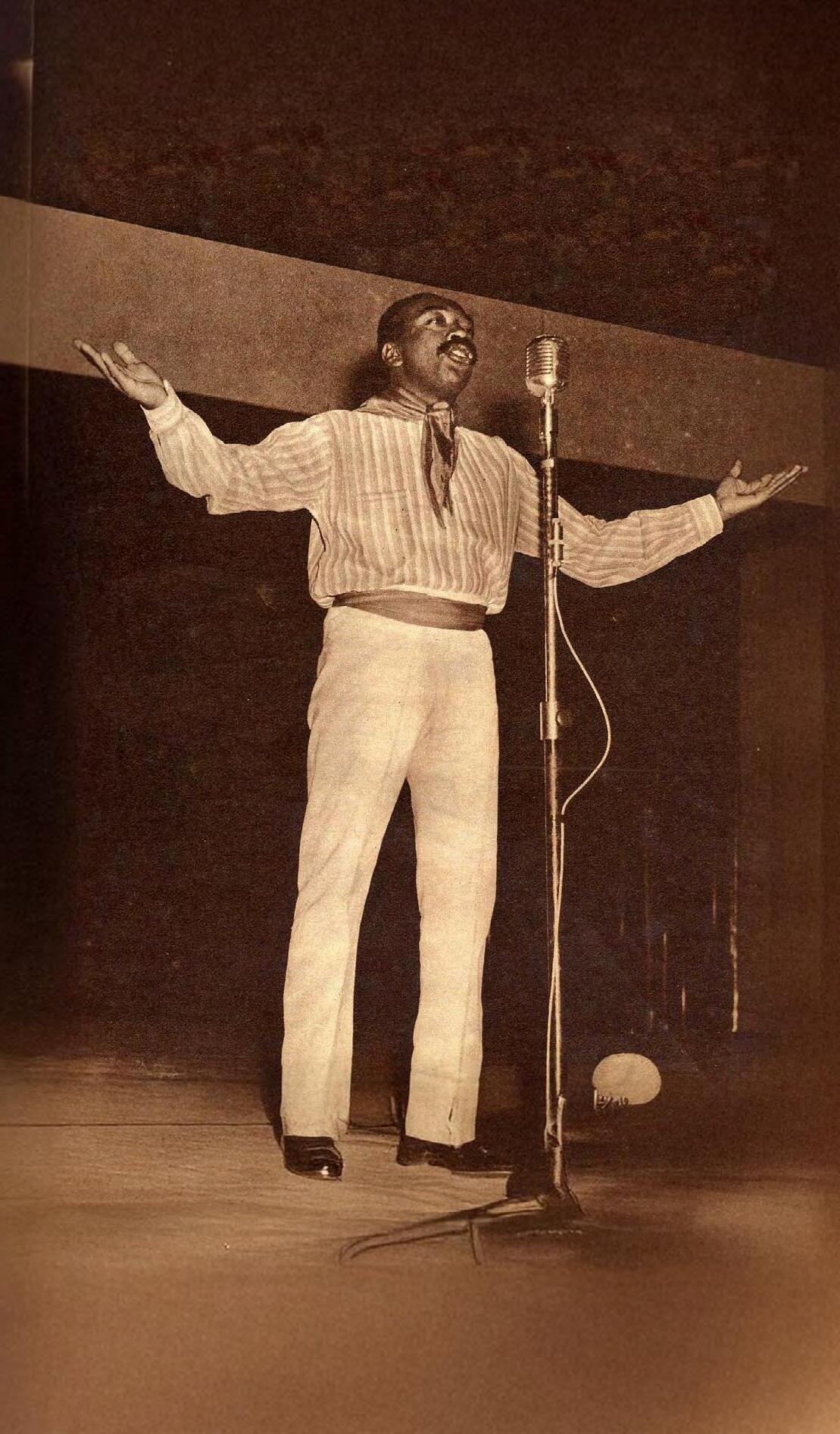

ANDINA. (2015). NICOMEDES SANTA CRUZ RECITANDO Fuente:Andina

Por su trascendencia, la cumanana fue declarada patrimonio cultural de la nación peruana el 26 de noviembre de 2004. Actualmente, además de la transmisión familiar, existen esfuerzos gubernamentales para documentar y enseñar este arte a las nuevas generaciones, asegurando que esta expresión cultural no se pierda en el tiempo.

Los griots y los cumananeros son nuestros guardianes de la memoria. La tradición oral ha sido un refugio contra el olvido. En Senegal, los griots resistieron a la pérdida de identidad tras la colonización. En el Perú, los cumananeros, descendientes de esclavizados africanos, usaron la poesía para expresar su realidad y preservar su legado.

Reconocer estos lazos es una oportunidad para fortalecer el diálogo intercultural y revalorar la riqueza de nuestras tradiciones compartidas. Al observar esta similitud entre nuestros pueblos, comprendemos que la distancia geográfica se desvanece ante el reflejo compartido de nuestras raíces en el patrimonio inmaterial.

En un mundo globalizado, donde las voces marginadas luchan por ser escuchadas, estas tradiciones nos recuerdan que la memoria colectiva no solo se escribe, también se canta, se recita y se improvisa.

La palabra es el hilo invisible que une nuestras historias.

Alzamora, B. (2018). Voces Ancestrales: Poesía y Cánticos, Literatura oral afroperuana. Ministerio de Educación https://hdl.handle. net/20.500.12799/7184

Anadolu Agency. (2023). Famous Senegalese Ablaye Cissoko plays the traditional kora instrument, in Saint-Louis, Senegal. Fuente: Daily Sabah. https:// www.dailysabah.com/arts/music/kora-dyinginstrument-fading-with-oral-history-of-westafrica

Andina. (2015). Nicomedes Santa Cruz recitando. Fuente: Andina. https://andina.pe/agencia/noticiacongreso-peruano-rendira-homenaje-a-culturaafroperuana-559034.aspx

Feal, L. (9 de enero de 2020). Los juglares africanos se llaman ‘griots’ y aún ejercen un oficio milenario. El País. https://elpais.com/elpais/2020/01/08/ planeta_futuro/1578477784_297707.html

Oliver, P. (1970). Savannah syncopators. Studio Vista.

Romero, F. (1988). Quimba, fa, malambo, ñeque: Afronegrismos en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.

Santa Cruz, N. (1960). Décimas. Editorial Juan Mejía Baca.

luis Miguel rodríguez chacón

Ministro en el servicio diPloMático de la rePública del Perú

Durante la última década, la política exterior del Perú ha evidenciado un renovado interés por fortalecer sus vínculos con el África, en el marco de una estrategia más amplia de diversificación de relaciones económicas y consolidación de la cooperación internacional. En este contexto, Senegal se ha perfilado como un socio importante en África

Occidental, no solo por su estabilidad política y liderazgo regional, sino también por su apertura hacia la cooperación Sur-Sur y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Paralelamente, el gobierno senegalés ha mostrado interés en las experiencias latinoamericanas, particularmente las peruanas, en áreas como el desarrollo rural sostenible, la seguridad alimentaria y la transición hacia economías lícitas en zonas vulnerables. Aunque la relación bilateral aún se encuentra en una fase inicial, existen claras oportunidades para articular una agenda estratégica que permita vincular las lecciones aprendidas por el Perú en desarrollo alternativo con las prioridades senegalesas en inclusión territorial y agricultura sostenible. Estas convergencias representan una base sólida para la formulación de una agenda bilateral más robusta, coherente y de largo plazo.

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y Senegal responde a una política peruana de diversificación geopolítica y fortalecimiento de los vínculos con el África subsahariana. Esta orientación se inscribe dentro de los lineamientos de la cooperación Sur-Sur, que promueve el intercambio de experiencias entre países en desarrollo con desafíos y contextos similares.

A pesar de no contar con una embajada residente en Dakar, el Perú mantiene relaciones diplomáticas concurrentes a través de su embajada en Rabat, Marruecos. Desde Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de África, Medio Oriente y Países del Golfo, ha venido impulsando una agenda de cooperación con Senegal centrada en sectores claves como el desarrollo rural, la agricultura resiliente y la seguridad alimentaria.

Por su parte, Senegal ha mostrado un interés sostenido en modelos latinoamericanos de desarrollo social inclusivo, participando activamente en foros multilaterales organizados por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde ha tenido oportunidad de intercambiar experiencias con el Perú en materia de desarrollo alternativo y lucha contra economías ilícitas. Este diálogo político-técnico ha sentado las bases para una mayor articulación bilateral en temas de interés común.

El intercambio comercial entre el Perú y Senegal aún es limitado y asimétrico. En 2023, las exportaciones peruanas hacia Senegal alcanzaron un valor estimado de USD 646,000. Si bien este monto es modesto en términos absolutos, constituye un punto de partida para la construcción de una relación comercial más dinámica. Entre los principales productos exportados se encuentran tintes de origen vegetal o animal, ciertos alimentos procesados y algunos bienes manufacturados de bajo valor agregado.

En contraste, las importaciones peruanas desde Senegal son prácticamente inexistentes, lo que refleja una baja integración entre ambas economías. Esta situación se explica por factores estructurales

como la distancia geográfica, la falta de acuerdos comerciales bilaterales, la escasa conectividad logística y el bajo conocimiento recíproco de las características y oportunidades de ambos mercados.

Uno de los principales desafíos es la ausencia de rutas logísticas directas, lo que incrementa considerablemente los costos de transporte. A esto se suma la falta de plataformas institucionales que faciliten el acercamiento empresarial y la inversión. Superar estas barreras requiere de una estrategia proactiva de diplomacia económica, acompañada de mecanismos de promoción comercial adaptados al contexto africano.

Una de las contribuciones más significativas que el Perú puede ofrecer a Senegal radica en su experiencia en desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS), implementado desde los años 90 como respuesta a la expansión de cultivos ilícitos, particularmente de coca, en la Región San Martín y en el Valle del Monzón, reconocidos internacionalmente. Este modelo, impulsado por el Estado peruano con el apoyo de socios internacionales como USAID, UNODC, Alemania y la Unión Europea, buscaron transformar estructuralmente la economía rural mediante la sustitución progresiva de cultivos ilícitos por alternativas lícitas y sostenibles como el cacao, el café y la palma aceitera.

El enfoque peruano se caracteriza por una combinación de asistencia técnica, fortalecimiento institucional, acceso a mercados y participación

comunitaria. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) lidera este esfuerzo, que ha permitido mejorar los medios de vida de miles de familias rurales, al tiempo que contribuye a la consolidación de una economía lícita y resiliente.

Si bien Senegal no enfrenta el mismo patrón de economías ilícitas que el Perú, sí presenta desafíos vinculados a la agricultura de subsistencia, la informalidad y actividades ilegales asociadas al contrabando y tráfico de personas en ciertas regiones fronterizas. En este sentido, el modelo peruano puede ofrecer metodologías valiosas adaptables al contexto senegalés. La planificación participativa, el desarrollo de cadenas de valor rurales y el empoderamiento de comunidades locales son componentes replicables que podrían enriquecer los programas senegaleses de desarrollo territorial en zonas vulnerables.

El ámbito cultural representa una herramienta estratégica para fortalecer los lazos entre el Perú y Senegal, especialmente en una etapa donde las relaciones económicas aún son de baja intensidad. La diplomacia cultural, entendida como el uso de las expresiones artísticas, los patrimonios históricos y las tradiciones compartidas para fomentar el entendimiento mutuo, puede desempeñar un papel clave en la creación de una narrativa común entre ambas naciones.

Tanto el Perú como Senegal cuentan con patrimonios culturales ricos y diversos, reconocidos internacionalmente por su valor histórico, simbólico y espiritual. En el caso del Perú, la diversidad andinoamazónica se manifiesta en una fusión de tradiciones indígenas, afrodescendientes y mestizas, expresada en su gastronomía, música, danzas, arte popular y ritualidades comunitarias. Por su parte, Senegal posee una cultura vibrante, en la que se entrelazan influencias africanas, islámicas y francófonas, con expresiones musicales como el “mbalax”, una fuerte tradición oral y una cocina basada en productos locales como el mijo, el pescado y el maní.

Estos elementos pueden convertirse en puntos de convergencia. Por ejemplo, la gastronomía como

producto cultural y económico ofrece un terreno fértil para el intercambio. La cocina peruana, reconocida por su fusión de técnicas y diversidad de insumospodría dialogar con la cocina senegalesa en el marco de eventos gastronómicos, festivales culturales o programas de diplomacia culinaria. Este tipo de actividades permite no solo promover la identidad cultural, sino también posicionar productos locales, fomentar el turismo y abrir espacios para las industrias creativas.

Asimismo, existen oportunidades para la cooperación educativa y artística. Instituciones culturales y universidades de ambos países podrían desarrollar programas de intercambio académico, talleres de arte, residencias para artistas o proyectos de investigación conjunta sobre patrimonio y desarrollo. Este tipo de iniciativas no solo fortalece los vínculos entre pueblos, sino que también contribuye a la construcción de una visión compartida del desarrollo desde el Sur Global, basada en el reconocimiento de la diversidad y el respeto intercultural.

La cultura, en este sentido, no debe considerarse un elemento decorativo de la relación bilateral, sino un componente central de la integración entre el Perú y Senegal, capaz de generar confianza, cohesión simbólica y sentido de pertenencia entre ambos pueblos.

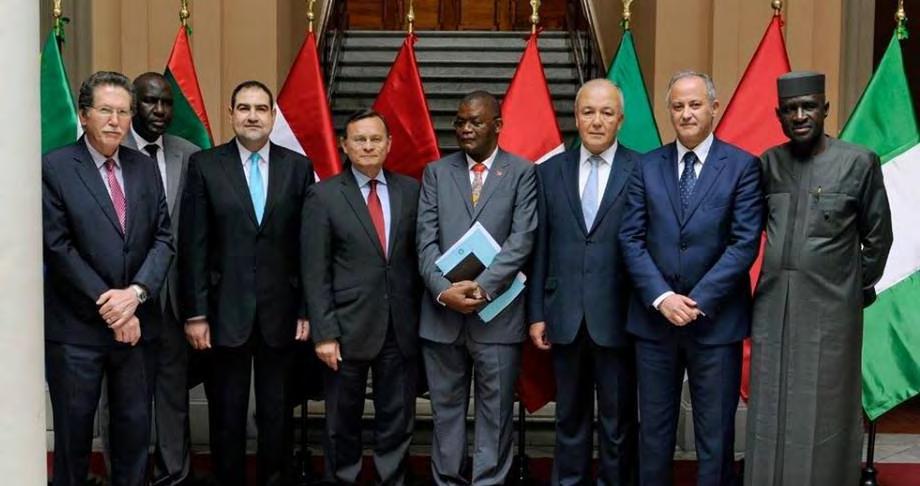

DÍA DE LA AMISTAD PERUANO-AFRICANA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMBAJADORES DE ANGOLA, ARGELIA, EGIPTO, MARRUECOS, MAURITANIA, NIGERIA, SENEGAL Y SUDÁFRICA.

Fuente:Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

La potencial profundización de las relaciones entre el Perú y Senegal debe enmarcarse en una visión estratégica de cooperación Sur-Sur, basada en la reciprocidad, la solidaridad y el aprendizaje mutuo. Organismos como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia Senegalesa de Cooperación (SenCoop) pueden jugar un papel clave en la identificación de proyectos conjuntos, especialmente si se articulan con socios multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) o la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la inserción de ambos países en plataformas multilaterales puede generar sinergias adicionales. Por ejemplo, el Perú podría integrarse como país observador en foros de la Unión Africana relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático, mientras que Senegal podría participar más activamente en la Alianza del Pacífico, promoviendo el diálogo interregional. Estas instancias permitirían compartir políticas exitosas, atraer inversión responsable y explorar áreas como el biocomercio, las energías renovables o el turismo comunitario, con miras a una mayor diversificación económica.

Aunque todavía modestas en términos cuantitativos, las relaciones económicas entre el Perú y Senegal se encuentran en una etapa crucial de expansión cualitativa. El interés mutuo y la afinidad en objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para construir una alianza más profunda y estratégica, sustentada en la cooperación técnica y el intercambio de experiencias.

La trayectoria peruana en desarrollo alternativo ofrece un marco conceptual y metodológico adaptable a los retos de Senegal, en tanto que este país africano representa una puerta de entrada para el Perú a África Occidental, una región con creciente relevancia geoeconómica.

No obstante, para que estas oportunidades se materialicen, es indispensable institucionalizar los mecanismos de cooperación y comercio mediante acuerdos específicos, esquemas de financiamiento sostenibles y marcos de evaluación conjunta.

Solo así podrá consolidarse una relación económica duradera, que contribuya a una mayor justicia económica entre regiones del Sur Global y al fortalecimiento de modelos de desarrollo más inclusivos, resilientes y sostenibles.

DEVIDA. (2024). Memoria Institucional 2023. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

Intracen (2023) Cooperativas agrícolas en Senegal impulsadas por insumos subvencionados y desarrollo organizativo productivo.

Trade Map / ITC (2023) Bilateral Trade Statistics between Peru and Senegal.

FAO (2022) Cooperación Sus-Sur y Triangular de la FAO 2022- 2025.

Miguel Fernando córdova cuba Ministro consejero del servicio diPloMático de la rePública del Perú

"La verdadera revolución no es la que destruye, sino la que construye."

léoPold sédar senghor

El Ser Humano u “Homo Sapiens”, como se conoce científicamente a nuestra especie, aparece sobre la faz de la Tierra hace unos 200,000 años [1], como lo mostrarían hasta el momento los restos más antiguos encontrados en África, más específicamente en Marruecos. Ello demuestra que el origen de nuestra especie es sin duda el continente africano, cuna de la humanidad, pero no sólo del “Homo Sapiens” sino de los numerosos homínidos que lo precedieron o que en algún momento llegaron a contemporizar con él, en el largo e impresionante proceso evolutivo. Así, los más antiguos restos, datados de hace unos 2.5 millones de años [2]. África, indiscutible cuna de la humanidad, no solo vio surgir al Homo sapiens, sino también a sus ancestros más remotos.

Estos antecedentes no pueden dejarse de lado al momento de referirnos a este extraordinario continente, y observar la realidad actual de sus habitantes, su situación social y cultural, política y económica, entre otras, refiriéndonos en esta oportunidad a uno de los países más occidentalesdel continente africano: Senegal.

Y al tratar de Senegal, se hará referencia a una expresión cultural muy particular de su pueblo: la hospitalidad senegalesa o en idioma wolof, la lengua más hablada por su población: “La Teranga”. Esta manifestación cultural, muy arraigada en su población, es más bien una filosofía de la vida, sencilla y nada engorrosa, pero muy práctica en su aplicación por parte de este pueblo amistoso y hospitalario.

Entonces, ¿qué es “La Teranga”? [3] Pues se trata de una aptitud de este pueblo, caracterizada por la calidez que se muestra en el trato entre ellos y que se extiende a los visitantes y extranjeros, sin importar su origen. Los extraños son tratados como amigos y esta aptitud va más allá de la simple cortesía. Es una manera de vivir que muestra la generosidad y el espíritu comunitario del pueblo senegalés.

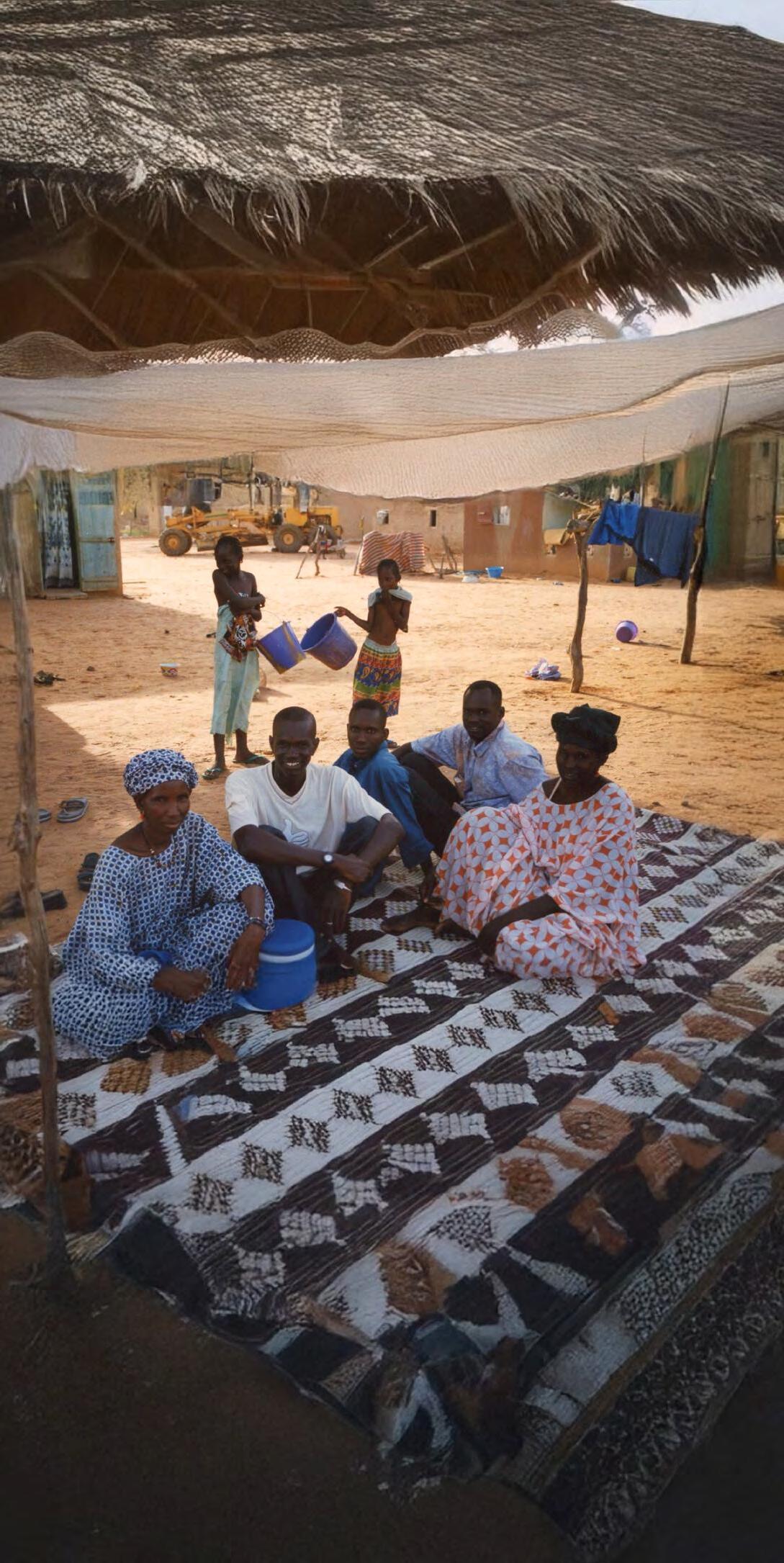

Fuente: flickr.com

En cada rincón de ese país, el visitante podrá encontrar una calidez muy particular, con sonrisas auténticas y muestras de amabilidad. Esta hospitalidad se manifiesta en diferentes formas, así, por ejemplo, ofreciendo sus alimentos, pero no se trata de solo de dar un lugar al foráneo en la mesa, sino que se busca hacerle sentir casi como parte de la familia y en general esta actitud se manifiesta en cada interacción con el visitante.

Una serie de expresiones verbales nos hacen ver lo arraigado que es “La Teranga” en la percepción del poblador senegalés, que muchas veces supera en gentileza a las expresiones de cortesía usuales en el mundo occidental. Siendo así que, en vez de agradecer a otra persona por el favor recibido con el consabido: “de nada”, del hablar occidental, los senegaleses utilizan en cambio la expresión “ngoko bokk”, que significa en su idioma: “estamos juntos”.

La frase de bienvenida al hogar, traducida del wolof, sería: “hoy usted es el dueño de mi casa”, una expresión de cortesía que supera cualquier otra de la cultura occidental. Este sentimiento de hospitalidad no se limita al ámbito doméstico, sino que se proyecta a todos los espacios de la vida social senegalesa.

“La Teranga”, manifestación cultural, profundamente interiorizada desde la infancia y transmitida generacionalmente, constituye una base esencial de la formación educativa y moral del pueblo senegalés.

Una característica que hace única a “La Teranga” es que no hace distinción entre personas. Se practica con la familia, con amigos, con conocidos y con completos desconocidos. En la cosmovisión senegalesa, no existe el otro: todos forman parte de una misma comunidad. Si un extranjero transita por las ciudades más pobladas como Dakar o Saint Louis y solicita ayuda a un local, este suele desviarse de su camino para asegurarse de que el visitante llegue a su destino. Incluso es posible encontrarse con un vendedor ambulante que le invite una infusión mientras le explica con paciencia el camino correcto.

La “Teranga” también se manifiesta con fuerza en las pequeñas aldeas, como la del País Bassari o en la región de Casamance, donde la hospitalidad adquiere un carácter aún más cercano e íntimo [3].

En estos entornos, el visitante puede ser acogido como un miembro más de la comunidad, invitado a compartir las comidas tradicionales, participar en las actividades cotidianas e incluso asistir a ceremonias locales.

Ser invitado a una casa y compartir la mesa con sus comidas típicas es una de las prácticas más usuales de “La Teranga” ¿y cómo son estas comidas tradicionales? [4] Bueno, antes que nada, es importante precisar que la cocina senegalesa es una de las mejores de África Occidental, teniendo una fusión de influencias de Francia, Portugal, Medio Oriente y de América. Se caracteriza por ser una cocina picante, sabrosa y muy tropical. El ingrediente más utilizado es el pescado, lo cual tiene lógica por la proximidad de este país al mar. Las especies más consumidas varían bastante, desde el atún, el lenguado, el mero, la barracuda, el pez espada, entre otras especies marinas.

El senegalés no es muy amante de la ingesta de carnes, si bien consume pollo como la comida de origen animal más popular, aunque también come cordero, ternera y cabra. Por otra parte, muchos de sus platos contienen cereales como el arroz, el mijo o el fonio; o verduras como la zanahoria, el tomate, la berenjena, la col, los caupíes (judías); así como abundante fruta: mangos, papayas, guayabas, cocos, piñas, plátanos, paltas, mandarines, dátiles, entre otros.

En cuanto a la gastronomía o platos típicos, el Thieboudinne, se considera el plato nacional senegalés, preparado en base a pescado fresco y seco; pero también están el Pollo Yassa, originario de la región de Casamance; el Caldou, el Bassi Salte, el Mafe, el Lakhou Bissap, originario del centro y oeste del Senegal; el Firire o el Domoda, entre los platos más conocidos. Asimismo, destacan en la repostería de este país sus pasteles rellenos con pescado. El Bissap es la bebida más popular de los senegaleses

Esta cultura de la hospitalidad tiene un origen histórico, lamentablemente vinculado a un periodo oscuro y trágico para el pueblo senegalés: la colonización y la trata transatlántica de esclavos. Al igual que muchas otras poblaciones africanas, los antepasados de esta nación fueron víctimas de aquel sistema inhumano. Durante aproximadamente 315 años, traficantes europeos capturaron y comerciaron con hombres y mujeres de diversas regiones africanas, trasladándolos en barcos a través de penosas travesías, en las que muchos no lograban sobrevivir.

Como testigo relevante de esa época, se encuentra en Senegal la isla de Gorée [5], situada a menos de cuatro kilómetros de la costa de Dakar y convertida en símbolo de la trata trasatlántica. Desde allí partían numerosos barcos con esclavos hacia América. La denominada “Casa de los Esclavos” es hoy un sitio de memoria visitado por centenares de turistas afrodescendientes que buscan conocer más sobre ese trágico pasado. Gracias a estudios como los de Andrew Kahn y Jamelle Bouie, se cuenta hoy con una comprensión más profunda de esta dolorosa herencia.

Fuente: commons.wikimedia.org

Tras haber sido colonia francesa, Senegal logró su independencia en 1960. Al momento de constituirse como república, el país presentaba una notable diversidad interna, marcada por diferencias religiosas, étnicas, culturales y lingüísticas. En este contexto emerge la figura de su primer presidente, Léopold Sédar Senghor, quien promovió la práctica de “La Teranga” como una herramienta social destinada a construir una identidad nacional y fomentar la solidaridad entre los distintos grupos que conforman la nación. Si bien esta forma de hospitalidad no fue una creación de Senghor, su mérito radica en haber rescatado y revalorizado esta antigua costumbre — gestada en tiempos de la esclavitud— para integrarla en el proyecto republicano. Ese propósito parece haberse cumplido con éxito, pues “La Teranga” sigue siendo una práctica viva en la sociedad senegalesa contemporánea.

Como legado del aciago periodo de la esclavitud, en Senegal emergió un sentido profundo de comunión y una voluntad de compartir el sufrimiento como forma de resistencia colectiva y resiliencia cultural. Lejos de alimentar el rencor hacia los europeos responsables de aquel drama, el pueblo senegalés respondió con una generosa hospitalidad: transformó el dolor en celebración, el resentimiento en cariño y la injusticia en solidaridad. Esta hospitalidad no es sólo una virtud cultural, sino una lección de humanidad y una filosofía de vida hecha práctica de la que Occidente aún puede aprender.

Además, La Teranga ha sido reconocida no solo como una virtud popular, sino también como una herramienta diplomática y de proyección internacional. Senegal ha logrado construir una imagen positiva en el extranjero, en parte gracias a esta tradición cultural que atrae a viajeros, investigadores y organismos multilaterales. En un mundo marcado por la polarización, el modelo senegalés de acogida representa una alternativa basada en la dignidad, el respeto mutuo y el reconocimiento del otro como parte esencial de la comunidad.

En conclusión, “La Teranga” no es solo una costumbre hospitalaria, sino una expresión profunda de la historia, la filosofía de vida y la identidad nacional del pueblo senegalés. Nacida del dolor, fortalecida en la diversidad y proyectada como ejemplo de convivencia, este tejido social senegalés de hospitalidad encarna una sabiduría ancestral que invita al mundo a repensar la forma en que nos relacionamos con el otro.

REFERENCIAS:

[1] National Geographic (2022), “¿Cuál es el origen de la humanidad según la ciencia?”. En Historia, National Geographic Society. Washington, DC.

[2]Harari, Yuval Noah (2022), “Un animal sin importancia”. En De animales a dioses - Breve Historia de la humanidad (p 16). Buenos Aires: Debate.

[3] Pág web: Planes con duende (2025).“Senegal”. En agencia de viajes Planes con Duende, Sevilla.

[4] Pág web: Senegal.es (2023), “Sabores de Senegal: Gastronomía y recetas tradicionales”.

[5] UNESCO (2024), “Gorée, la isla de la memoria”. En El correo de la Unesco, Paris.

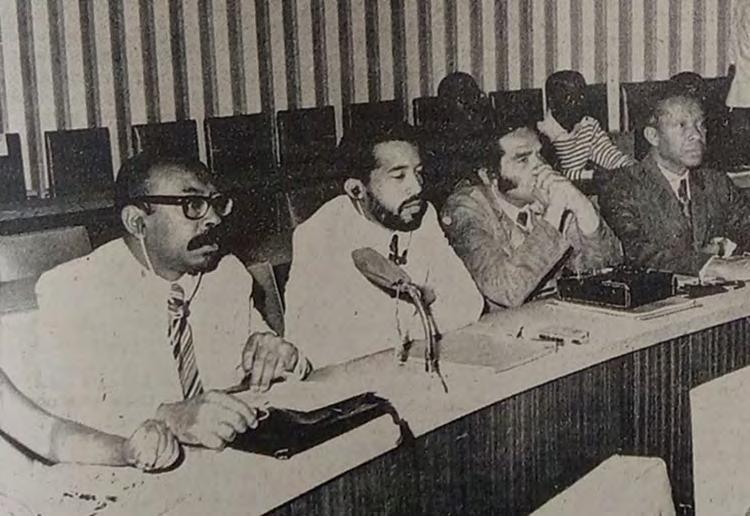

RECORDANDO EL VIAJE DE NICOMEDES SANTA CRUZ A SENEGAL:

Julio Antonio ubillús RAmíRez

Consejero del serviCio diplomátiCo de la repúbliCa del perú

“NÉGRITUDE

En enero del año 1974, el destacado poeta y escritor Léopold Sédar Senghor, entonces Presidente de Senegal, promovió desde su Gobierno la iniciativa de celebrar en la ciudad de Dakar, la conferencia internacional titulada “Négritude et Amérique Latine” (Negritud y América Latina). El evento, el primero de su naturaleza celebrado en África, fue organizado por el Centro de Altos Estudios afroiberoamericanos de la Universidad de Dakar, y representó en ese entonces un novedoso esfuerzo para vincular el África y América Latina a través de lazos en común en los ámbitos histórico, cultural e intelectual, gestados gracias a los aportes de la diáspora afrodescendiente.

La propuesta temática de la conferencia, animada por el concepto de “negritud”, cuya definición evolucionaría y sería en 1980 presentada por el propio Presidente Senghor como “el conjunto de valores del mundo negro… que superó sus planteamientos literarios iniciales para convertirse en una forma de cultura, en la autentificación, en la identificación de la cultura negra” (Ansón, 1980), generó gran interés en América Latina particularmente de pensadores y artistas especializados en la materia.

De este modo, la conferencia “Négritude et Amérique Latine” buscaría promover una reflexión y visión compartidas sobre el extenso legado cultural heredado desde África por América Latina, así como sobre el sensible proceso histórico de la esclavitud y sus efectos en ambos lados del Atlántico, esto con el objetivo de generar un nuevo espacio de cohesión y fortalecimiento de los ya históricos y amplios lazos existentes entre ambos continentes y sus países (Bournot, E. 2022. Pp. 77 & 78).

Algunos de los asistentes latinoamericanos más destacados fueron el nobel de literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Leopoldo Zea de México, Angelina Pollak-Eltz de Venezuela, Luis Adolfo Siles Salinas de

Bolivia, Manuel Zapata de Colombia, Pablo Mariñez de República Dominicana, Clóvis Moura de Brasil y Benjamín Pinto Bull de Guinea Bissau (Devés, E. 2023).

Entre estos, asistió en representación del Perú Nicomedes Santa Cruz, destacado poeta, decimista, investigador y promotor de la cultura afroperuana.

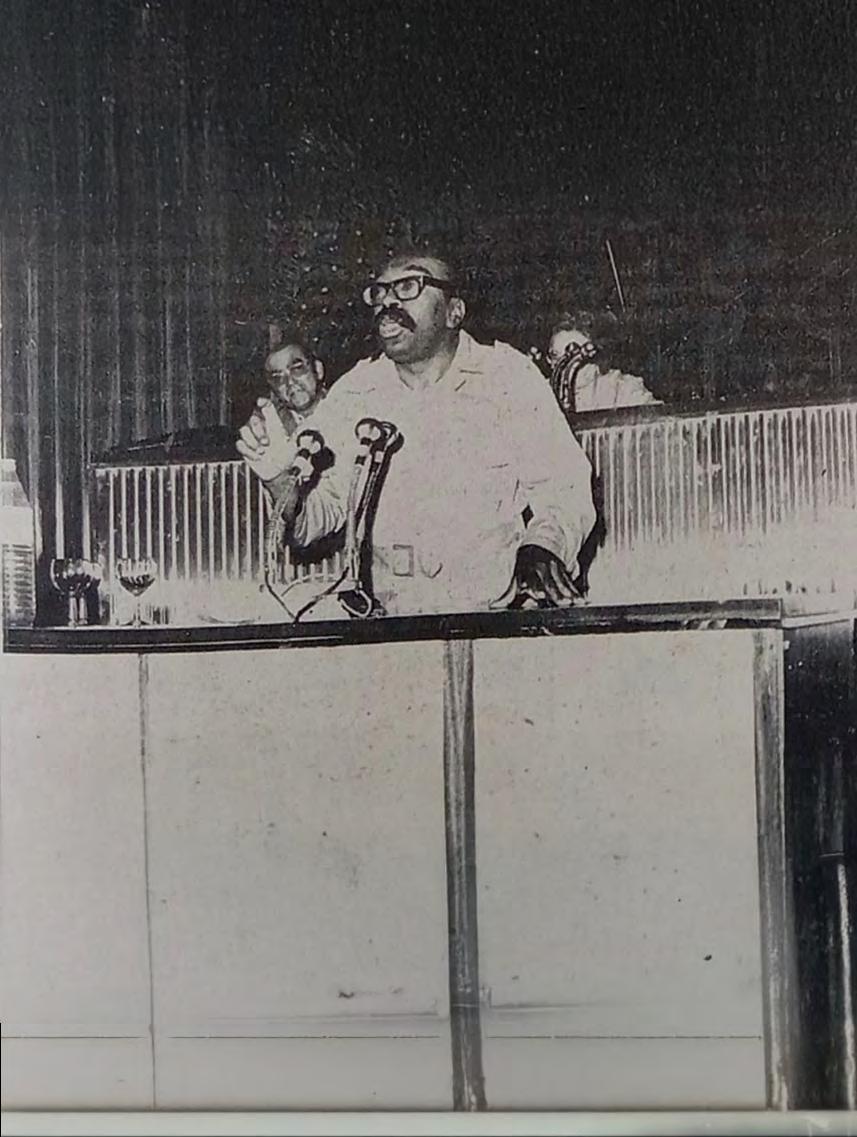

La conferencia, que duró cinco días, reservó un espacio para que Nicomedes Santa Cruz, a través de su ponencia “Aportes de las civilizaciones africanas al Folklore del Perú”, presente en Senegal elementos destacados de nuestra cultura afroperuana, y comparta sus reflexiones sobre los orígenes e influencias africanas en su gestación, desarrollo y consolidación.

El inicio de su intervención podría tal vez ilustrar las motivaciones de su viaje a Dakar y su presencia en el encuentro. Al respecto, y según se recoge de su intervención, el valor de la conferencia, más que servir de marco para presentar una lista de hechos y especulaciones sobre la herencia africana presente en el Perú, iba más allá y recaía más bien en la oportunidad que tenía el coloquio de servir como un espacio para evaluar precisamente el significado de esta vinculación, tanto dentro de la cultura africana, así como desde su influencia en nuestra cultura (Santa Cruz, N. 1974, p. 370).

Con ese objetivo, Nicomedes Santa Cruz presenta reflexiones y argumentos que destacan la valía de manifestaciones culturales y artísticas heredadas de África y transmitidas al Perú a través de la comunidad afrodescendiente. Asimismo, destaca con ejemplos concretos el determinante rol que esta desempeñó en diversos procesos históricos desarrollados en nuestro país en los sectores demográfico, político y económico, así como en los ámbitos de la danza, la música, la gastronomía y la fe, entre otros.

En lo referente al objetivo de su discurso, es decir sustentar la vigencia de la influencia cultural africana en tradiciones culturales vivas en el Perú, Nicomedes Santa Cruz comparte con los asistentes relatos documentados, tradiciones orales, hechos históricos, registros del uso de instrumentos musicales, y usos y costumbres relacionados con la danza y la música, recogidos desde mediados del siglo XVII (Santa Cruz, N. 1974, pp. 375, 376 & 377).

A partir de los mismos, el Sr. Santa Cruz se refiere a la presencia a mediados del siglo XVII de prácticas de danzas de origen africano presentes en Zaña -al norte del Perú- y dentro de las que él destaca el lundú, a fin de compartir sus reflexiones sobre los procesos que generaron su desaparición, dando lugar a la emergencia del tondero como su heredera. De manera análoga, presenta un conjunto de argumentos sobre una evolución similar que se desarrolla para el caso del landó y la influencia que la misma tuvo, junto con otras tradiciones musicales ya presentes en nuestro país, en la gestación de la zamacueca, la que posteriormente sería rebautizada como marinera [1] (Santa Cruz, N. 1974, pp. 379 & 380) (Rocca Torres, L. 2024, pp. 153 a 155).

Nicomedes Santa Cruz se aseguró además de hacer conocer a los asistentes del evento en Senegal, la importancia que la localidad de Zaña y su población tuvieron en el desarrollo de la cultura afroperuana en nuestro país, localidad que años después -precisamente 2017- sería la primera del Océano Pacífico en ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “Sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana” (Ministerio de Cultura, 2017).

La obra “Nicomedes Santa Cruz, Zaña y África” del sociólogo peruano Luis Rocca Torres, contiene un conjunto de entrevistas y testimonios que presentan una idea de la importancia que el viaje a Dakar tuvo en la vida de Nicomedes Santa Cruz (Rocca Torres, L. 2015, pp. 40 a 45).

En lo referente a la conferencia “Négritude et Amérique Latine”, podría destacarse que la misma representaría para el Sr. Santa Cruz una valiosa oportunidad para compartir, en una conferencia realizada simbólicamente en África y ante una destacada audiencia de personalidades internacionales expertas en la temática, una lectura peruana sobre los fuertes vínculos históricos y culturales que unieron en el pasado al África y al Perú, así como sus reflexiones sobre la vigencia de estos lazos en diversas representaciones culturales aún vivas en nuestro país, específicamente en las artes musical y de danza.

Debe destacarse asimismo la labor de Nicomedes Santa Cruz para hacer conocer en nuestro país la relevancia de la conferencia.

Al respecto, a través de la columna La Página de Nicomedes del diario La Nueva Crónica, el propio Sr. Santa Cruz publicaría cuatro entregas tituladas “Coloquio sobre la Negritud y América Latina” (20 de enero de 1974), “Negritud y América Latina” (27 de enero de 1974), “Negritud y América Latina (III)” (3 de febrero de 1974) y “Negritud, Toma de Conciencia (IV)” (10 de febrero de 1974). En estas publicaciones, presentaría a sus lectores nacionales valoraciones personales sobre su viaje a Senegal, reportando además sobre los pormenores de la evolución de la conferencia, y compartiendo fragmentos del discurso que presentó en representación del Perú (Santa Cruz, N. 1974).

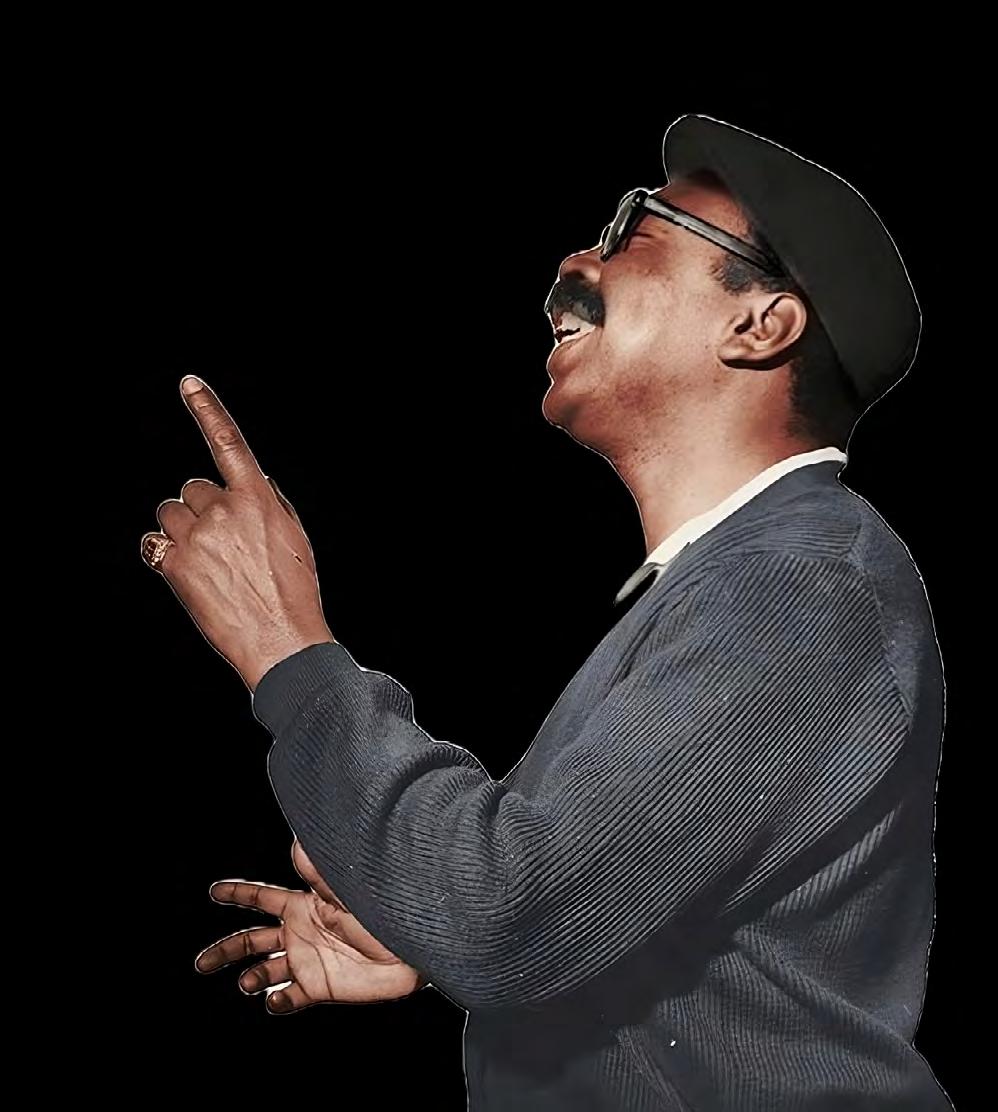

Nicomedes Santa Cruz representa sin duda una de las voces y personalidades más relevantes en nuestra historia reciente. Su activa y comprometida labor ejecutada a través de la acción cultural, la poesía, la música, el periodismo y archivística, entre otros, ha ayudado a recuperar, entender, revalorar y difundir elementos valiosos de nuestra herencia afroperuana.

Desde una perspectiva más amplia, y en el contexto de la iniciativa del Presidente senegalés Léopold Sédar Senghor de establecer nuevos puentes de diálogo e intercambio intelectual y cultural entre África y América Latina, la participación de Nicomedes Santa Cruz en la conferencia internacional “Négritude et Amérique Latine” representó una oportunidad única para hacer conocer en el África

elementos culturales relevantes propios de nuestra herencia afroperuana.

Así, el Sr. Santa Cruz aprovechó el espacio que se le otorgara en la conferencia en Dakar para dirigirse a los asistentes, y hablarles del lando, del tondero y de la marinera, de la quijada de burro y del cajón, del Señor de los Milagros y de San Martín de Porres, todos elementos valiosos que forman parte de la cultura del Perú. Este acto representó un valioso aporte cultural, generando en ese entonces un renovado vínculo entre el Perú y -a través de Senegal- el África.

Al haberse celebrado recientemente -el 4 de junio de 2025- el mes de la Cultura Afroperuana y el Centenario del Nacimiento de Nicomedes Santa Cruz, merece destacarse el reconocimiento póstumo “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana” [2] que le fuera otorgado por el Estado Peruano, como testimonio y reconocimiento a su “legado como referente imprescindible para las nuevas generaciones y una herramienta potente para las políticas públicas en materia de memoria, justicia y diversidad” (Ministerio de Cultura, 2025).

[1] En su obra Malambo: Historia y Artes del Primer Barrio Afroperuano de Lima, Luis Rocca Torres explica el proceso de transición de la zamacueca a la marinera, citando con detalle las variaciones y adaptaciones de instrumentos, estilos y pasos de baile, así como la campaña realizada por el Sr. Abelardo Gamarra “El Tunante” durante el último tercio del siglo XIX, para cambiar el nombre de zamacueca por marinera en el contexto de la Guerra del Pacífico.

[2] En el año 2024, el Gobierno del Perú a través del Ministerio de Cultura creó el reconocimiento “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana”, con el propósito de premiar y distinguir a aquellas personalidades de nuestra historia que hayan comprometido su vida para promover y revalorizar diversos elementos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

REFERENCIAS:

Ansón, L (1980, 12 de noviembre). Leopold Senghor: “La negritud es el conjunto de valores de la raza negra” (en línea). Recuperado el 4 de junio de 2025 de https://elpais.com/diario/1980/11/12/internacional/342831608_850215.html?event=go&event_ log=go&prod=REGCRART&o=cerrado

Bournot, E. (2022). Négritude et Amérique Latine: From the Black South Atlantic to the Third World. En Comparative Literature Studies, Volume 59, Number 1 (pp. 77-93). Pensilvania, Estados Unidos: Penn State University Press.

Devés, E (2023). Redes intelectuales Sur-Sur: trayectorias y propuestas hacia el futuro (en línea). Recuperado el 4 de junio de 2025 de https://dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/9048592.pdf

Ministerio de Cultural de la República del Perú (2025). Resolución Suprema Nº 012-2025-MC: Otorgan, a título póstumo, el reconocimiento Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana al señor Nicomedes Santa Cruz Gamarra, en la subcategoría promoción de los derechos del pueblo afroperuano (4 de junio de 2025).

Ministerio de Cultura de la República del Perú (2025). Nota de prensa “Zaña es reconocido por la UNESCO como Sitio de Memoria asociado a La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio” (en línea). Recuperado el 6 de junio de 2025 de https://www.gob.pe/institucion/cultura/ noticias/5159-zana-es-reconocido-por-la-unescocomo-sitio-de-memoria-asociado-a-la-ruta-delesclavo-resistencia-libertad-patrimonio

Rocca Torres, L. (2015). Nicomedes Santa Cruz, Zaña y África. Lima, Perú: Centro de Desarrollo Étnico – CEDET.

Rocca Torres, L. (2024). Malambo: Historia y Artes del Primer Barrio Afroperuano de Lima. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú.

Santa Cruz, N. (1974). Aportes de las Civilizaciones Africanas al Folklore del Perú. Ponencia presentada en el coloquio “Négritude et Amérique Latine”. Dakar, Senegal (en línea). Recuperado el 4 de junio de 2025, de https:// www.nicomedessantacruz.com/ponencias.

Santa Cruz, N. (1974). La Página de Nicomedes. En La Nueva Crónica. Lima, Perú (en línea). Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://www.nicomedessantacruz. com/ponencias.

WAlteR AndRés zumARán dávilA

segundo seCretario en el serviCio diplomátiCo de la repúbliCa del perú

El pasado 4 de junio de 2025, se celebró los cien años del natalicio de Nicomedes Santa Cruz Gamarra (19251992), uno de los más destacados intelectuales peruanos del siglo XX —si acaso el máximo representante de la afroperuanidad de su tiempo—. Pensador multifacético, su trayectoria estuvo marcada por una constante indagación y difusión sobre las raíces africanas en el Perú, en diálogo con otras formas de identidad popular. A partir de la década de los cincuenta, Nicomedes desarrolló un rol que, sin renunciar al humor ni al ritmo de la décima, puso en el debate nacional la situación racial y cultural en la que se encontraba la población afrodescendiente en el Perú.

Aprovechando que la presente edición de la Revista Cumanana está dedicada a la República del Senegal, me permito destacar la participación de Nicomedes Santa Cruz en el Coloquio Négritude et Amérique latine, convocado por el entonces presidente de Senegal Léopold Sédar Senghor; el mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Dakar entre los días 7 y 12 de enero de 1974. Dicho evento, en palabras de la investigadora Estefanía Bournot (Négritude et Amérique latine: From the black south Atlantic to the Third World), “originó una diplomacia cultural internacional articulada alrededor de la idea de la ‘fraternidad racial’ y la solidaridad tercermundista”.

Como primer encuentro internacional de esa magnitud, el Coloquio representó para él un hito en su carrera. En Dakar, Santa Cruz no solo compartió sus investigaciones sobre la cultura afroperuana con representantes de África, América Latina y el Caribe, sino que también presenció un espacio en donde lo africano no era un aporte más, sino una presencia viva y reconocida: el eje central.

En estas líneas examinaremos el camino de Nicomedes hacia Dakar, el significado cultural e internacional que para él tuvo dicho coloquio, y cómo esta experiencia consolidó en él una visión más transnacional de la negritud.

Para entender los orígenes vitales e intelectuales de Nicomedes Santa Cruz, me remitiré a una columna de Hugo Neira Samanez publicada en el diario Expreso (6 de abril de 1964), titulada Otra sorpresa en Nicomedes: A lo universal por lo negro:

“Todos sabemos que la Familia Santa Cruz es un suceso por la variedad de personalidades artísticas que ha ofrecido al país […] Nicomedes, el menor de todos estos genios familiares, fue herrero 18 años de su juventud y madurez. Pero el fuego familiar fraguó un temperamento cuyo sencillo y feliz manejo del [idioma] no precisó de academias […], y cuando llegó el momento oportuno, Nicomedes el herrero se convirtió sin sobresaltos en Nicomedes el decimista”.

Nicomedes Santa Cruz, nacido el 4 de junio de 1925, fue el noveno de los diez hijos de Nicomedes Santa Cruz Aparicio y Victoria Gamarra Ramírez. La pasión por la cultura y el arte afroperuanos, sabemos, le vino desde casa.

Nicomedes padre fue escritor de obras de teatro y, ya asentada la familia, se ganó el pan como mecánico industrial; oficio que aprendiera en su prolongada estancia en los Estados Unidos. Sobre doña Victoria Gamarra cuenta Nicomedes hijo que, mientras trabajaba como lavandera, pasaba el día cantando diversos géneros musicales de origen afroperuano, entre ellos la décima.

Habiendo completado cinco años de educación primaria, en 1936, a la edad de once años, doña Victoria lo introduce donde el maestro cerrajero Nicanor Zúñiga para aprender el oficio de la herrería; ocupación que ejercería durante veinte años. Nicomedes —hijo— llegó incluso a abrir un taller en la casa familiar en 1953, el cual dejaría a cargo de su familia tres años después.

Es a fines de la década de los cuarenta que Nicomedes conoce a Porfirio Vásquez, “El Patriarca de la Música Negra”. Es don Porfirio quien lo introduce al mundo de las décimas, un género literario-musical cuya tradición se encontraba ya extinguiéndose; y al cual ya había sido expuesto en su infancia en la voz de su madre.

Nicomedes, desde entonces, se vuelve discípulo de Porfirio Vásquez, llegando incluso a superar a su maestro —esto en palabras del propio Santa Cruz—. Así, en 1956, decide dejar el taller de herrería que había él mismo montado y viajar por el país a “encontrar su destino”. Cuenta Nicomedes que iba de pueblo en pueblo improvisando poemas y, de paso, recopilando las tradiciones orales de dichos pueblos.

Es en 1957 cuando Nicomedes comienza a hacerse un lugar en las artes peruanas. Primero, participando con la Compañía “Pancho Fierro” en espectáculos en Lima, Arequipa y Chile. Luego, en octubre, participando del disco “Gente Morena”. Y en noviembre, iniciándose en la radio.

Es apenas al año siguiente, en 1958, que logra reconocimiento a nivel nacional a través de su participación en la radio y en la televisión; sumado a un texto que sobre él escribiera Sebastián Salazar Bondy. Ese mismo año, Nicomedes se cimenta como promotor cultural y difusor de las artes afroperuanas al fundar el Conjunto “Cumanana”, el cual marcaría el inicio de la carrera de su hermana Victoria.

Ya a razón de la publicación de su libro Décimas en 1959, el diario El Comercio (25 de diciembre de 1959) señala:

“En cuanto al contenido —los versos de Santa Cruz—, huelga elogiarlos nuevamente: se trata de un artista consagrado directamente por el pueblo”.

En medio del debate entre una afirmación cultural o una reivindicación política de la negritud —debate que también se reflejaría en el Coloquio de Dakar— Nicomedes bebió de ambas fuentes. Reconociendo la desigualdad estructural del afrodescendiente, se dedicó a rescatar la influencia de la cultura africana en la sociedad peruana, sin dejar de hacer crítica social, incluso en sus composiciones literarias.

La década de los sesenta marcaría una inclinación política de protesta en la producción de Nicomedes Santa Cruz, lo cual generaría incluso un fugaz paso por la política y un descontento en él. Ello llevó a que en 1963 tomara la decisión de irse a Brasil, en donde conoce al escritor y etnólogo Edison de Souza Carneiro; especializado en la cultura afrobrasileña. Dos meses después, en agosto, retorna a nuestro país con toda la experiencia y el conocimiento adquiridos en el Brasil.

En Cumanana (1964), en sintonía con sus textos tempranos, Nicomedes reivindica la historia afroperuana con un lenguaje accesible y directo. Al respecto, el diario Expreso (4 de abril de 1964) destaca:

“¿Quién no conoce a Nicomedes? ¿Quién no ha oído alguna vez una décima suya? Tal vez si él sea el único escritor peruano que pueda permitirse tirar 10.000 ejemplares de un libro de versos, como acaba de hacerlo. Los versos no suelen ser para las grandes masas, mas Nicomedes —poeta popular— los escribe para ella y sabe cómo hacerlos llegar”.

Nicomedes se posicionó como intelectual, artista y difusor de la cultura afroperuana a través de sus investigaciones, sus décimas, y sus puestas en escena; así como su participación en la radio. Incluso, junto con su hermana Victoria, reconstruyó un acervo afroperuano que había sido hasta entonces largamente ignorado. De lo que podemos apreciar en sus textos, su visión del mundo comenzó a construirse desde la combinación de la reivindicación y la integración: defendía el mestizaje peruano desde un enfoque crítico, en el que subrayaba la importancia de reconocer el aporte de la población afroperuana.

La invitación al Coloquio encuentra, entonces, a Nicomedes Santa Cruz en una etapa de madurez intelectual y con un reconocimiento de la sociedad peruana a su aporte. Dakar significó, en estas circunstancias, no solo un destino geográfico, sino el inicio de un diálogo civilizatorio que contribuiría a definir su lugar en el mundo.

Nicomedes Santa Cruz es contactado por primera vez en 1973 por el sociólogo dominicano Pablo Maríñez, quien en entre 1971 y 1975 radicaba en el Perú dedicándose a la enseñanza universitaria —años después representaría a su patria como Embajador ante México y Chile—; para presentarle la oportunidad de participar en el Coloquio Négritude et Amérique latine: un encuentro entre intelectuales, artistas y académicos afrodescendientes de América Latina, el Caribe, y África. Esta invitación y la participación conjunta en Dakar marcarían el inicio de una relación que se extendería a lo largo de los años: No solamente mantuvieron contacto epistolar a lo largo de la vida de Santa Cruz, sino también Maríñez escribiría el libro Nicomedes Santa Cruz; decimista, poeta y folklorista afroperuano (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2000).

Situémonos antes en el tiempo y el espacio: En Perú, desde 1968 nos encontrábamos en el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas encabezado por el General Juan Velasco Alvarado; gobierno que llegaría a su fin en agosto de 1975 tras el Tacnazo del General Francisco Morales Bermúdez. En Senegal gobernaba Léopold Senghor, quien fuera elegido primer presidente de la naciente república en 1960; gobierno que se prolongaría hasta 1980. Ambos países tenían en común, entre otras cosas, su pertenencia al Movimiento de los Países No Alineados; cuya Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores se llevaría a cabo en Lima en agosto de 1975.

Precisamente Senghor forma parte con los intelectuales Aimé Césaire y Léon Damas —y recogiendo aportes de personalidades como las hermanas Paulette y Jeanne Nardal— de la creación del concepto de négritude en la Francia de los años treinta, como un proyecto que busca forjar una identidad común de la población afrodescendiente.

Es así que se puede entender la convocatoria del Presidente Léopold Senghor al coloquio Négritude et Amerique latine, como la primera oportunidad en África en la que se reúne a la intelectualidad afrodescendiente de América Latina y el Caribe con representantes del continente africano para establecer un diálogo entre ambos pueblos.

Nicomedes Santa Cruz narra así sus expectativas en el viaje (La Página de Nicomedes: Coloquio sobre la Negritud y América Latina. Diario La Nueva Crónica, 20 de enero de 1974):

“A bordo del ‘jet’ que nos llevaba de Río a Dakar, mi compañero de viaje, Pablo Maríñez, sociólogo, catedrático de la Universidad de San Marcos y negro como yo, cavilaba taciturno. […] ambos sabíamos perfectamente lo que pensaba el otro:

¡El retorno a la Madre Patria! … Volver a pisar tierra africana después de cuatro siglos. Haber salido en carabela y retornar en avión. Barcos negreros de cinco cubiertas […] De pronto, la azafata nos alcanza sendos vasos con zumo de naranja y al estirar el brazo vemos nuestras muñecas libres de grillos, aunque el tintinear de cadenas aun persistía en nuestros oídos.”

En dicha ocasión Nicomedes presentó la ponencia “Aportes de las civilizaciones africanas al folklore del Perú”, en la que defendió con claridad y convicción la centralidad del componente africano en la cultura peruana, particularmente en el ámbito del folklore costeño. A través de un recorrido histórico, identificó la presencia africana en los géneros musicales como la marinera, el landó, el panalivio y la zamacueca. Señaló que muchos de estos elementos, profundamente enraizados en la vida cotidiana del pueblo peruano, eran resultado directo del aporte de las comunidades afrodescendientes traídas al Perú en condición de esclavitud. Su ponencia no solo tuvo un carácter descriptivo, sino también reivindicativo: Santa Cruz reclamó el reconocimiento pleno de estas expresiones como parte del patrimonio cultural del país y del legado de las civilizaciones africanas en América.

La participación de Nicomedes Santa Cruz permitió establecer puentes entre las experiencias afroamericanas y sus orígenes culturales en el África, articulando la herencia cultural proveniente de la “Madre Patria” — expresión que el propio Santa Cruz usa para referirse al continente africano— con las danzas afroperuanas. Así, reafirmó su posición no solo como poeta y folklorista, sino también como un intelectual afroperuano con una voz activa en los debates sobre negritud, identidad cultural y memoria histórica en el continente americano.

Tomando como base la creación de la “Asociación de Estudios Afro-Latinoamericanos”, aprobada por los participantes en el Coloquio, Nicomedes, tan pronto retorna al Perú, procura la instauración de un “Instituto de Estudios Afroperuanos” en Lima, proyecto que reformularía como una “Revista de Estudios Afroperuanos”. Ambas ideas fueron apoyadas decididamente por su nuevo amigo Pablo Maríñez, aunque lamentablemente ninguna llegara a concretarse.

No obstante, el impacto de Dakar sobre Nicomedes fue duradero. A partir de entonces, su producción intelectual y artística dio un giro hacia una mirada más internacional de la cultura afrodescendiente. La experiencia en África lo llevó a reafirmar la existencia de un tronco común en las expresiones culturales afroamericanas, más allá de sus particularidades locales. Esta perspectiva transnacional lo impulsó a establecer nuevos vínculos con artistas, investigadores y activistas de distintas partes del mundo,

enriqueciendo su visión sobre la negritud y su lugar en el devenir histórico.

Nicomedes no dejó de aludir a esa vivencia en Dakar como un momento trascendental. La ponencia que presentó en 1974 fue, en ese sentido, una toma de posición: el legado africano no debía ser solo materia de estudio folklórico, sino parte activa de la reflexión sobre la historia, la política y la identidad en América Latina.

El Coloquio de Dakar, entonces, marcó para Nicomedes Santa Cruz no solo un reconocimiento internacional a su labor, sino una reafirmación personal y política de su compromiso con la historia y la cultura de los pueblos afrodescendientes. En él se entrelazaron su biografía, su activismo cultural y su vocación de puente entre continentes. Fue, en suma, el punto de encuentro entre una búsqueda personal —de la propia identidad— y un proyecto colectivo de dignificación y memoria.

Nicomedes Santa Cruz se dedicó a muchas cosas a lo largo de su vida: Fue escritor, locutor y presentador de radio, decimista, promotor de las artes, académico investigador, y activista de la afroperuanidad. Todo ello, alrededor de una aspiración que lo orientó a lo largo de su vida y de sus experiencias profesionales: La reivindicación y el resurgimiento de la cultura afroperuana.

El trabajo de Nicomedes permitió que podamos hablar todavía en la actualidad de la influencia africana en nuestro país. Al vincular el pasado con la riqueza del presente, Nicomedes no solo hizo visible una herencia marginada: la puso a bailar con fuerza en el centro de nuestro imaginario nacional.

Es importante recordar siempre también, al lado de Nicomedes, el valioso aporte que a la cultura peruana dio su hermana, doña Victoria Santa Cruz, a través del rescate de las danzas y expresiones culturales afroperuanas que permitió que estas lleguen hasta nuestros días.

Este documento no podría concluir sin rescatar el valioso aporte de los hijos de Nicomedes Santa Cruz: Mercedes, Luis Enrique y Pedro; quienes a través de la página www.nicomedessantacruz. com nos han legado una extensa y detallada colección bibliográfica sobre la vida de su padre.

claudia giuliana betalleluz otiura

Ministra en el servicio diPloMático de la rePública del Perú.

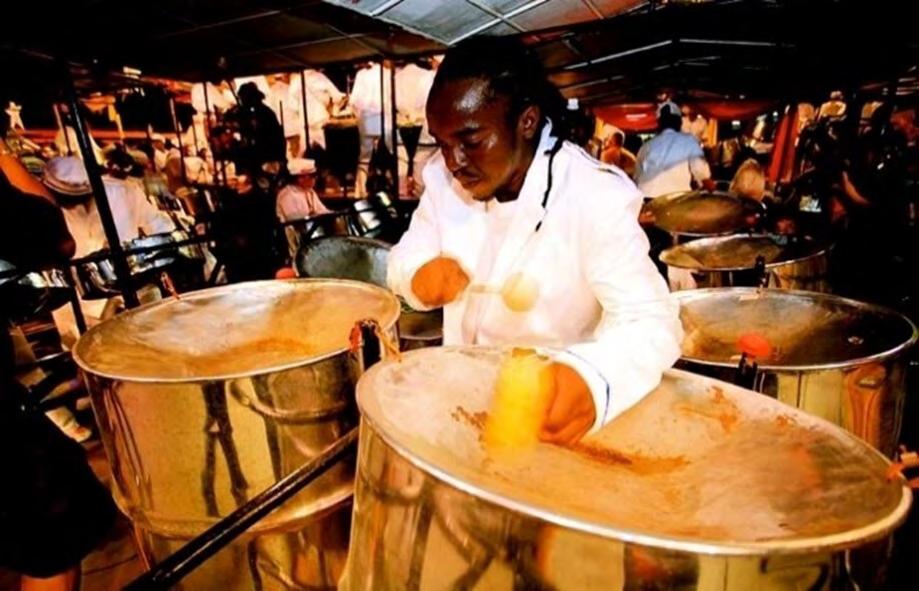

En América, existen instrumentos musicales cuya historia se remonta a los esclavos traídos de África entre los siglos XV y XIX, y a las posteriores prohibiciones de sus tambores. Uno de ellos es el steelpan, o tambor metálico de Trinidad y Tobago, un símbolo de la isla caribeña que ha trascendido el ámbito musical para convertirse en embajador cultural de su país en el mundo.

Los tambores utilizados por las personas esclavizadas no solo acompañaban sus largas jornadas laborales, sino que también desempeñaban un papel fundamental en sus ceremonias religiosas y expresiones culturales. Además, tuvieron un impacto crucial en las revueltas que surgieron en América desde el siglo XVIII, cuando los esclavos luchaban contra los abusos y anhelaban la libertad. La Rebelión de Stono, ocurrida en septiembre de 1739 en la colonia inglesa de Carolina del Sur, fue una de las más representativas: en ella, los esclavos utilizaron tambores como herramienta de comunicación y coordinación. También se produjeron otros levantamientos en diversas regiones del continente.

En el Caribe, las autoridades coloniales europeas, conscientes del poder de los tambores y otros instrumentos africanos como herramientas de comunicación y unidad, prohibieron su uso en varias islas para reducir el riesgo de insurrección. Restricciones similares se implementaron en Brasil, suprimiendo las prácticas musicales de origen africano, incluidas la percusión y los ritmos vinculados a ceremonias religiosas. En las colonias españolas, fue la Iglesia católica la que prohibió el uso de los tambores por parte de los esclavos. Una situación semejante ocurrió en las colonias francesas, especialmente en Saint-Domingue (actual Haití), donde en agosto de 1791 se inició un levantamiento coordinado que, tras una lucha de doce años, llevó a la independencia de Haití.

En respuesta a los levantamientos de esclavos, las autoridades coloniales implementaron una serie de restricciones para limitar el uso de tambores y otras expresiones culturales africanas. Estas prohibiciones buscaban impedir que los tambores se usaran como un medio de comunicación eficaz entre los africanos esclavizados, evitando la transmisión de mensajes complejos a larga distancia. También tenían como objetivo

suprimir las prácticas e identidades culturales africanas, cortando el vínculo de los esclavos con su herencia, sus tradiciones y su cohesión social, lo que facilitaba su control y asimilación a la cultura dominante. Otro motivo detrás de estas restricciones era el temor a la unidad. Las sesiones de tambores eran eventos comunitarios que reunían a los africanos esclavizados, aunque provinieran de distintas etnias, fomentando la identidad compartida. Los esclavistas temían que estas reuniones pudieran inspirar revueltas.

Sin embargo, estas prohibiciones impulsaron la creatividad y la adaptación dentro de la población de origen africano, generando nuevas formas de crear música y preservar su patrimonio cultural. Como respuesta, surgió la percusión corporal, como las palmas y los zapateos, una práctica ampliamente difundida en América. También se desarrollaron nuevos instrumentos musicales. A pesar de las restricciones, los afroamericanos continuaron utilizando la música como herramienta de resistencia, comunicación y preservación cultural. El legado de la percusión africana, con sus ritmos y significado comunitario, perduró y evolucionó, influyendo profundamente en la música y la identidad cultural de la diáspora africana en toda América.

En Trinidad y Tobago, hacia finales del siglo XIX, los disturbios ocurridos durante las celebraciones de carnaval llevaron a las autoridades coloniales a restablecer la prohibición de los instrumentos de percusión. Ante esta medida, la población de ascendencia africana recurrió al uso de tubos de bambú en lugar de tambores, ya que al golpearlos contra el suelo producían sonidos similares. Esta práctica se mantuvo en las festividades de carnaval hasta finales de la década de 1930, con los característicos conjuntos de Tamboo-Bamboo, que desfilaban en procesiones callejeras acompañados por bandas de instrumentos de viento-metal y cuerdas.

Con el tiempo, se incorporaron nuevos elementos a estas agrupaciones, como latas de galletas utilizadas como instrumentos de percusión. Estos rudimentarios tambores metálicos marcaron el camino hacia el desarrollo del steelpan, el emblemático instrumento nacional de Trinidad y Tobago, que desde entonces ha evolucionado, dando origen a una variedad de instrumentos con distintos rangos tonales que conforman las steelbands modernas.

Los músicos descubrieron que al golpear las latas, originalmente convexas, producían notas musicales, pero pronto notaron que podían ampliar el registro sonoro al hacerlas cóncavas.

Los primeros steelpans tenían un rango limitado y se tocaban con baquetas o con las manos desnudas. Sin embargo, la búsqueda de innovación llevó al descubrimiento del tambor de acero, un instrumento más duradero y versátil. Inicialmente utilizado para almacenar petróleo, este tambor evolucionó hasta convertirse en el símbolo musical más representativo de Trinidad y Tobago.

En julio de 2024, el Parlamento de Trinidad y Tobago aprobó por unanimidad la Ley para la designación del steelpan como instrumento musical nacional de la República de Trinidad y Tobago. En febrero del presente año, el steelpan reemplazó oficialmente a las tres carabelas en el escudo nacional, consolidando su lugar como emblema cultural del país.

Aunque el steelpan fue desarrollado en el siglo XX, su esencia va mucho más allá de su época. Se erige como un símbolo de rebelión, resiliencia y creatividad, reflejando el espíritu indomable de los descendientes africanos en Trinidad y Tobago. Su sonido es un eco del pasado, recordando la dura realidad de la esclavitud, pero también la fortaleza de quienes, pese a la opresión, nunca perdieron sus raíces culturales.

APRENDA EL ARTE DE TOCAR EL TAMBOR DE ACERO EN TRINIDAD

Fuente:tripjive.com/learn-the-art-of-steel-pan-drumming-in-trinidad/

REFERENCIAS:

History of the Steelpan. (s.f.). En Caribbeanz. Recuperado de www.caribbeanz.org/history-of-thesteelpan

Steelpan & Slavery: A Story of Rhythm, Rebellion, & Resilience. (2023, 31 de julio). En Exceptional Caribbean. Recuperado de https:// exceptionalcaribbean.com/2023/07/31/steelpanslavery-a-story-of-rhythm-rebellion-resilience

Mintz, S. (s.f.). Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery. The Gilder Lehrman Institute. Recuperado de https://www.gilderlehrman.org/ history-reSource:s/teacher-resourcs/historicalcontext-facts-about-slave-trade-and-slavery

Santa Cruz, N. (1971). Ritmos Negros del Perú. Buenos Aires. Editorial Losada.

Smith, C.D. (2024). History and Impact of Drum Bans on African American Music. Patterson’s Community.

Warner-Lewis, M. (2007, marzo). African Heritage in the Caribbean (2nd Part). National Library, Trinidad and Tobago. Recuperado de www.africaspeaks.com

La prohibición eclesiástica de los tambores africanos en el Perú que dio como resultado la creación del cajón flamenco. (s.f.). En Marchena Secreta. Recuperado de https://marchenasecreta.com/la-prohibicioneclesiastica-de-los-tambores-africanos-en-peruque-dio-como-resultado-el-cajon-flamenco

luis Miguel rodríguez chacón

Ministro en el servicio diPloMático de la rePública del Perú.

El desarrollo alternativo se ha posicionado como una herramienta fundamental para enfrentar problemáticas complejas como el narcotráfico, la pobreza rural y la degradación ambiental, particularmente en regiones donde las economías ilegales han enraizado por falta de oportunidades viables. En este contexto, África y el Perú ofrecen escenarios contrastantes pero similares en sus desafíos: zonas rurales vulnerables a economías ilícitas, ricas en biodiversidad y con una fuerte tradición agrícola y culinaria.

Este artículo examina el impacto del desarrollo alternativo inclusivo y sostenible en África y en el Perú, con un enfoque en cómo estas políticas han contribuido a frenar el narcotráfico, reducir la pobreza y fortalecer las culturas gastronómicas locales. A través del análisis de experiencias concretas —como la sustitución de cultivos ilícitos por cacao en Ghana, café en Etiopía y quinua en el Perú— se establecen paralelismos entre ambos contextos en términos de transformación social, económica y cultural. La implementación de estos modelos ha tenido un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida y ha incentivado la valorización de los productos agroalimentarios tradicionales, actuando como catalizadores del renacimiento gastronómico. De este modo, el desarrollo alternativo se configura no solo como una estrategia eficaz frente al modelo de negocio del narcotráfico, sino también como una plataforma para la afirmación de la identidad culinaria y el impulso de economías sostenibles basadas en los saberes y recursos locales.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el desarrollo alternativo constituye una estrategia de largo plazo orientada a fomentar el desarrollo rural sostenible en regiones afectadas por el cultivo de drogas ilícitas. Su objetivo principal no se limita a sustituir cultivos ilegales, sino que busca transformar las estructuras socioeconómicas que sustentan dichas actividades.

En términos generales, el desarrollo alternativo comprende un conjunto de políticas y programas destinados a ofrecer medios de vida lícitos y sostenibles como alternativa a prácticas ilegales o ambientalmente perjudiciales, tales como el cultivo de coca, amapola o marihuana. Este enfoque es integral, ya que incorpora dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales, con el propósito de generar condiciones estructurales que favorezcan la sostenibilidad a largo plazo.

Cuando se orienta de manera inclusiva y sostenible, el desarrollo alternativo trasciende los indicadores puramente

económicos e incorpora aspectos como la equidad de género, la protección del medio ambiente y la revalorización de las culturas locales. La participación activa de las comunidades en el diseño, implementación y evaluación de estos programas resulta fundamental para garantizar su eficacia y legitimidad.

En su concepción más inclusiva, esta estrategia reconoce a las comunidades locales no como receptoras pasivas, sino como actores claves en los procesos de transformación. La estrategia del desarrollo alternativo integral y sostenible tiene cuatro componentes claves: i) reconstrucción del tejido social que se plasma en la presencia del Estado en la seguridad territorial, ii) la intervención integral que promueve la diversificación de los medios de vida, la generación de empleo y el fomento de emprendimientos, iii) economías lícitas sostenibles que contribuye al cierre de brechas socioeconómicas y a la reducción del espacio cocalero y iv) mercados sostenibles sustentado en el enfoque de economía circular que promueve productos y servicios amigables con el ecosistema.

En África Occidental, el desarrollo alternativo se ha centrado en sectores agrícolas estratégicos como el cacao, el café y otros cultivos de alto valor añadido. Países como Ghana, Costa de Marfil, Etiopía y Nigeria han implementado políticas orientadas a fortalecer estos sectores no solo desde una perspectiva productiva, sino también como ejes de transformación social, económica y cultural.

Ghana y Costa de Marfil, principales productores mundiales de cacao, han impulsado procesos de transformación sostenible mediante políticas destinadas a mejorar la calidad del producto, garantizar precios justos para los agricultores y fomentar el consumo interno. En Ghana, por ejemplo, el programa Cocoa Life, implementado por Mondelēz International en alianza con gobiernos y organizaciones no gubernamentales, ha vinculado sostenibilidad ambiental, empoderamiento comunitario y diversificación económica (Mondelēz, 2020). Esta iniciativa ha promovido prácticas agrícolas responsables, educación nutricional y formación en emprendimientos gastronómicos, incentivando la transformación del cacao en productos con valor agregado. La creciente presencia de chocolaterías artesanales en ciudades como Accra y Kumasi es un reflejo tangible de estos esfuerzos.

En Etiopía, el café arábica trasciende su valor comercial para convertirse en un elemento identitario de profundo arraigo cultural. Programas impulsados

con el apoyo de la Organización de las Naciones