12 minute read

Editorial

Juliana Molina Rios

Editora

Advertisement

“La educación no es el resultado de la paz, sino también el punto de entrada y condición necesaria para ella”. (González, 2016)

El actual proceso de posconflicto que está construyendo el país ofrece oportunidades para señalar que la garantía del derecho a la educación es “un medio que contribuye al mejoramiento del desarrollo humano, las oportunidades y las condiciones de los individuos, y permite el mejoramiento de esos mínimos culturales. Debe ser un elemento fundamental en los procesos de reparación a las diferentes víctimas que ha dejado la violencia en Colombia” (Pérez, 2014: 292). Así mismo, el posconflicto es un momento histórico que no solo representa oportunidades para la reconstrucción del sistema educativo, sino también pensar en futuras reformas educativas.

En efecto, pensar el papel de la escuela en contextos de posconflicto no es tarea sencilla, sobre todo en un país donde “la educación ha sido una de las cenicientas de la política social y en donde sus principios están orientados al eficientismo que nos proponen las políticas de calidad y las formas como se evalúa la labor educativa en Colombia” (Pérez, 2014: 308). En esta perspectiva, la educación en el posconflicto implica la compresión de todos los actores involucrados en ella, porque es en la educación donde se mantienen y reproducen las estructuras de poder y las ideologías hegemónicas de la sociedad.

Para Apple (1986), la escuela no es un espejo pasivo, sino una fuerza activa, la cual sirve también para legitimar las ideologías y formas económicas y sociales que tan íntimamente están relacionadas con ella. “La escuela es utilizada con propósitos hegemónicos, entre otros modos, mediante su enseñanza de las disposiciones y valores culturales y económicos que son, supuestamente, “compartidos por todos”” (p. 85). Así, la escuela se convierte en una institución que encarna las ideologías sociales, políticas y económicas de la sociedad actual.

En tal sentido, es en la educación donde se gestan, transmiten y reproducen significados socialmente compartidos, a partir de los cuales se estructura la interacción social. En palabras de Pérez “es a través de la educación, en sus distintas formas y modalidades, como el ser humano deviene en ser social, en persona, en hombre o mujer, y es por medio de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad” (2014: 292). Es decir, la educación no se reduce a un proceso de transmisión de conocimientos sino que, por el contrario, la educación es un espacio de socialización en donde se ponen en juego los valores culturales, las ideologías y los significados compartidos que se tejen en la sociedad.

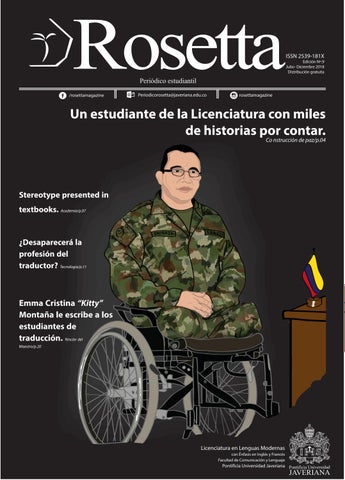

Derivado del panorama expuesto, Rosetta en su edición No 9 les ofrece a nuestros lectores una nueva sección destinada a las reflexiones sobre la Construcción de Paz en el país, especialmente desde la educación. Como carta de entrada les presentamos una interesante entrevista a un estudiante de la LLM, ser humano que lleva en su cuerpo las marcas de la guerra, pero que desde su corazón le apuesta a la construcción de la Paz en nuestro país.

Referencias:

Appel, M. (1986). Ideología y currículo. Madrid: Akal.

González, M. (2016). El verdadero fin del conflicto armado: jóvenes vulnerables, educación rural y construcción de la paz en Colombia. Noruega: Norwegian Centre for Conflict Resolution.

Pérez, T. (2014). Colombia: de la educación en emergencia hacia una educación para el posconflicto y la paz. En: RIIEP. Vol. 7, No 2, juliodiciembre. pp. 287-311.

Entrevista a Francisco Pedraza

Realizada por Gabriela Hernández y Juliana Molina para el peridico Rosetta

Cuéntanos, ¿Quién eres tú?

En este momento, Francisco Pedraza es un militar herido en combate desde hace aproximadamente 11 años, que lleva 24 años en el Ejército Nacional. Es un deportista paralímpico de la modalidad Handbike, y padre de 3 nenes. Es estudiante de último semestre de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Es una persona que está trabajando en el Ministerio de Defensa, en el Centro de Orientación Inclusiva, haciendo procesos de inclusión social, laboral, educativa y deportiva para militares y policías con discapacidad.

¿Qué lección o que aprendizaje nos quisieras compartir de ese momento que viviste de reconocimiento de la violencia en el país?

Gracias a mi trabajo, pude conocer lo que verdaderamente era el Conflicto Armado en Colombia y quiénes eran los más afectados. Los campesinos que vivían en esas regiones tenían que convivir con todos los actores armados. Yo encontré zonas donde el campesino fácilmente me decía: “es que el lunes me llega la guerrilla de las FARC; el martes, el ELN; el miércoles, los paramilitares… y a todos tengo que atenderlos, porque si no atiendo alguno, pues soy enemigo de ellos y estoy de la otra parte”. Lo común, en un grupo armado ilegal de 40 o50 hombres, era eoncontrar que 20 de ellos eran niños menores de 16 años. Este conflicto deja casi mil desaparecidos, y aproximada-

Miembros del comité editorial con Francisco Pedraza. Foto: Rosetta

mente 5 a 6 mil personas victimas del secuestro.

¿Cómo es ese tránsito de ser un militar a ser un estudiante de la Licenciatura?

A la Licenciatura llego porque la embajada americana hace una convocatoria para aprender inglés. Entré a la convocotaroia, pasé el examen y me fui para Estados Unidos con 2 compañeros de la policía y uno de la armada a estudiar 4 meses. Cuando regresé, el ejército me ofreció la oportunidad de estudiar una carrea profesional y pues si ya venía con mi inglés, ¿por qué no Licenciatura en Lenguas? El tema también de la segunda lengua nació porque me pasó algo curioso. Una vez tuve la oportunidad de ir ante la ONU y llevaron víctimas del conflicto, tanto civiles como militares. Tuve un traductor, pero, en lo poco que yo sabía antes de hacer el curso, me di cuenta que esa persona no transmitía igual lo que yo decía. Entonces yo me quedé pensando en que Colombia tiene que contar sus historias en otros países por sus protagonistas y en sus propias voces, sin necesidad de traductores. Eso es algo que cautiva y hace que se vea la realidad del conflicto. Escuchar a una persona hablar de su dolor en inglés me hizo pensar “así se debe sentir al contar historias como la de Colombia”.

Y en la Licenciatura, ¿Cómo vinculas esa parte militar y con tu vida como estudiante de Lenguas?

Yo creo que romper ese esquema fue lo más difícil. Yo siempre he dicho que durante mi carrera aquí en la universidad hubo tres aspectos con los que tuve que luchar. Primero, la diferencia de edad impresionante. Segundo, el tema de ese

rol de ser militar, pues todo el mundo tiene ese estigma de ser brabucón y de dar órdenes; y tercero, el tema de la discapacidad. Con el tiempo, ellos estaban más interesados en temas como los falsos positivos, por ejemplo. Era a tal punto de darles confianza para que empezaran hablar de cualquier cosa. Temas tan sencillos como las relaciones sexuales para personas con discapacidad. A eso se llega con la confianza. Esto ayudó mucho a que mi vida se diera a conocer y mis experiencias.

¿Cómo vinculas el deporte?

El deporte se da cuando nosotros llegamos al batallón de sanidad después de llegar al hospital militar. Me encontré con la silla atlética y a mí lo que me causaba curiosidad era que era una silla totalmente diferente mi silla de ruedas. Al final me vinculé, nunca pensé en ser un deportista de alto rendimiento, sino que lo veía como algo alterno a mi rehabilitación física ,y ya le he cogido tanto cariño que me esfuerzo más en eso. Me tocó cambiar la modalidad de pista por una lesión y ya ahora me dedico al Handbike. El deporte también me llevó a visitar países. Eso te impulsa a mejorar y a pensar que uno está haciendo un buen trabajo. Llegar a lugares con el deporte en donde el conflicto fue tan fuerte es pensar en que puede ser una forma de reconciliación. Es decir, en algún momento yo quiero ver exmiembros de las FARC, el ELN, grupos paramilitares con personal civil representando a una sola nación.

Es decir, ¿has conocido guerrilleros que están vinculados al deporte?

Sí, ya están vinculados. El temor muchas veces es más de ellos hacia nosotros, pues por el tema de mi situación. Muchos de ellos, que sufren amputaciones y que pertenecieron a estos grupos armados ilegales, eran los expertos en explosivos. Entonces muchas veces ellos piensan que uno va guardarles cualquier tipo de rencor. Pero ya estando en ambiente deportivo todo es distinto. Esta es mi forma de pensar, no podemos decir que todos los militares pensamos igual porque cada uno tiene su modo de pensar, cada uno vive su duelo de una forma muy diferente. Algunos todavía están en ese momento de dolor y es algo respetable.

Usted no puede imponerle a

alguien el perdón. Si no lo quiere hacer y no lo ha logrado, pues tiene sus razones. Les voy a traer el ejemplo de 5 madres que perdieron a sus hijos. Una madre de un guerrillero del ELN, otra la madre

de uno de las FARC, otra la de uno de los paramilitares o campesinos y la otra es la madre de un militar. Hay una a la que le tiene que doler más y otra menos porque ustedes los tienen así, según los grupos. Al final del día son víctimas y el dolor tiene que ser igual. Tenemos ya todo sectorizado y estratificado socialmente que a las víctimas también las estamos Deportista paralímpico de la modalidad Handbike. estratificando. Entonces, Foto: bit.ly/2CBSUMX yo creo que con el deporte sin importa quién es usted, todos nos unimos luchando por lo mismo: representar una misma nación.

¿Cómo interpretas la firma del acuerdo y el momento de ahora del pos-acuerdo?

Yo decía que la firma del acuerdo era lo más sencillo que iba a pasar. Pero lo más complejo del acuerdo es lo que está pasando ahora. Todo parece idicar que el Estado no estaba preparado para los procesos de inclusión de las FARCpues les ha incumplido. He tenido la oportunidad de hablar con compañeros que están cuidando las zonas veredas. Ellos me dicen que les duele ver personas que están durmiendo bajo carpas de plástico porque el Estado no les ha hecho sus casitas, y muchos de ellos dicen: “vivíamos mejor cuando éramos ilegales y nos perseguía el ejército y la policía”. Todo por un afán de hacer esto a las carreras y no estar preparados. Si vamos al nivel educativo, son personas que por alguna u otra razón se entregaron al ejército para poder trabajar y

fueron vinculadas o fueron reclutadas forzadamente para pertenecer a estos grupos en un promedio por ahí de cuarto-quinto primaria, entonces toca darles educación, proyectarles una vida. Vamos al caso nuestro. Los militares cuando son retirados por una incapacidad, no están preparados para llegar a la sociedad civil. Decirles a ellos que trabajen, pues ¿cómo van a trabajar sin una pierna, sin un brazo, si apenas hicieron segundo de primaria o tercero? No estamos preparados, no estaban preparados para esto. Por eso muchos de ellos tienen temor de llegar a la sociedad.

¿Qué papel jugaría la educación actualmente?

Para el proceso que estamos desarrollando aquí en Colombia, debemos pensar en un proceso de educación inclusiva. Es decir, si una persona ya tiene 40 años, y manifiesta que no sabe leer ni escribir, pues enseñémosle a leer y a escribir, pero no le digamos que usted tiene que hacer primaria, bachillerato y un técnico. Si ya tiene 40 años cuando termine eso va tener 48, ¿para qué le va servir eso? No tiene que ser tan general porque si lo hacemos muy general para todos, pues estamos perdiendo esa capacidad de proceso pedagógico que hay que desarrollar en ellos. La educación tiene que ser capaz de romper barreras ideológicas.

¿Cómo ves tu rol como militar y como licenciado en lenguas?

Yo creo que más que un profesor, uno se va convirtiendo en esa persona que va

a formar vidas. Por lo tanto, los procesos tienen que ser casi personalizados. De esa manera todos se apoyan. Yo creo que el proceso del docente va a hacer en un principio muy fuerte y es quien se convertirá en un cofre o baúl de los recuerdos de cada uno de esos muchachos porque independientemente para poder descubrir qué les gusta, es también necesario escucharlos para saber qué fue lo que no les gustó. Lo importante es compartir experiencias y adquirir conocimientos de personas expertas en el tema.

¿Cómo te fue con la vista del papa?

Sabíamos que iba a llegar el papá y que había un grupo que iba estar en la Casa de Nariño y otro que lo recibiría. Me eligieron con otros compañeros del ejercito. Éramos 5 los que lo tuvimos cerca. Yo le conté al Papa que éramos soldados de Colombia y que muchas veces había muertos y heridos, pero no porque nosotros lo deseáramos.

Hablar del conflicto en una segunda lengua, hace que no se olvide y por ende que no se repita. Foto: bit.ly/2CBSUMX Él me colocó la mano en el hombro y me dijo “no te preocupes

que en la época de Jesucristo también hubo ejércitos y mataban por cosas más simples y más sin sentido que por las

que están pasando ahorita”. Si yo no hubiera sufrido el accidente, no habría estudiado esta carrera, ni hubiese tenido la oportunidad de conocer al Papa. Es más importante lo que he logrado a partir de ese momento. Es cierto que la discapacidad es muy fácil de reconocer en mí, pero no es mi carta de presentación. Y eso también hay que hacerlo con las personas que hacen parte de este proceso de paz. Llamarlos por su nombre

no como el ex-guerrillero, el ex-paramilitar, la víctima del conflicto que perdió sus dos piernas.

¿Qué consejo o qué mensaje le quieres dejar a los chicos de la licenciatura que te leen?

Aunque suene cliché, nosotros como futuros profesores somos los que formamos a los jóvenes. Yo creo que, si queremos enseñar algo, debemos enseñarlo con tal profesionalismo que nuestros ideales y nuestra forma de pensar no intervenga en nuestra parte pedagógica. Poder hablar del conflicto

en una segunda lengua puede ser una estrategia para poder hacer que nuestra historia

no se olvide. Existe un dicho que dice: Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que todas las profesiones deben integrar lo profesional con lo humano, siendo más dados a aquellos que lo necesitan.