Hay cosas tan y tan torcidas que nada puede hacerlas lucir derechas. Algo así está pasando con los intentos de la Gobernadora Jenniffer González Colón y su gobierno de convencer al pueblo de que en Puerto Rico los asuntos públicos marchan a buen paso, cuando la realidad lo niega. Estamos ante un gobierno en suspenso, solo sostenido por el cada vez más pequeño grupo de empleados de carrera que, a fuerza de costumbre y disciplina, hacen funcionar a medias el engranaje gubernamental, a pesar de la improvisación, la politiquería y las malas prácticas de una administración pública caótica y despótica. A falta de logros, este gobierno vive de mitos. Sin visión ni propósito, la Gobernadora se empeña en mantenerse a flote como si estuviera en campaña política activa, con anuncios pagados que no informan aciertos pero sí propagan mentiras. Acaba de celebrar también una convención política insulsa que pensó que le serviría para tirar puentes y relanzar su imagen, y sólo le sirvió para poner de manifiesto las profundas divisiones que existen al interior de su gobierno y de su Partido Nuevo Progresista (PNP), y de cuán disminuidas y flojas están sus huestes. Fue un cónclave forzado, sin chispa, ni brillo, ni renovación. Un más de lo mismo para los mismos de siempre. Por eso, nada nuevo ni exitoso se anunció allí, más allá de los clichés y consignas acostumbrados y de los falsos elogios, aplausos y vítores de los alzacolas a sueldo. La realidad sobre el terreno apunta hacia un gobierno que después de diez meses aún no "cuaja". Es un rejuego de sillas políticas que se intercambian, un intento de reavivar el consenso a cambio de llenar huecos con candidatos derrotados, o con hijos, sobrinos o ahijados de las familias del "corazón del rollo". Un partido y un gobierno que, cada vez más se encierran en sí mismos y se apartan para no enfrentar la realidad de los problemas que confronta el pueblo al que le piden el voto.

El Secretario de la Gobernación ( y principal cabildero) proclama que en Puerto Rico no existe una crisis energética. LUMA y Genera PR se empeñan en hacerlo quedar mal. A diario siguen los apagones, interrupciones y los llamados "relevos de carga" que dejan sin servicio de luz eléctrica a decenas y centenares de miles de abonados residenciales y comerciales. Mientras la semana pasada se estrenaba la nueva factura agrandada de LUMA, que incluye aumentos significativos en el costo del servicio eléctrico, cientos de miles de abonados se quedaron sin luz- algunos hasta por 18 horas consecutivassin que siquiera se informara las causas y posible duración de dichos eventos. LUMA y GeneraPR están tan engreídos que ya ni siquiera se sienten obligados a dar explicaciones por su ineptitud y mal servicio. En esta edición de CLARIDAD, se publica un análisis de la nueva y más costosa factura eléctrica y su impacto hacia el futuro energético de Puerto Rico. La Gobernadora, que basó su triunfo electoral en la promesa de que cancelaría el contrato de LUMA, ahora vacila y calla cada vez que se le toca el tema. Quizás es casualidad, pero la presencia en Puerto Rico hace unas semanas de "Duke" Austin, CEO de Quantas, la matriz de LUMA Energy, puede tener algo

que ver con el silencio de la Gobernadora y las expresiones enajenadas del Secretario de la Gobernación, a las que nadie serio les da credibilidad.

Hablando de energía, ya se perfila también que el contrato de exclusividad por siete años para el suplido de gas metano, que firmó el gobierno de Jenniffer González con la gasífera New Fortress Energy, para el terminal en la Bahía de San Juan saldrá más caro y pagaremos más por el gas que en Europa y Estados Unidos, según proyecciones del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero ( IEEFA). En todo este proceso de la privatización energética en Puerto Rico, los análisis y proyecciones de IEEFA se han cumplido como si fueran profecía.

Por otro lado, abona a la incertidumbre que pende sobre el gobierno de Jenniffer González y el PNP, la fracturada mirada del gobierno del Presidente Donald Trump hacia Puerto Rico y hacia éste y demás gobiernos coloniales del bipartidismo PNPPPD. A pesar de ser Republicana y de haber apoyado y votado por Donald Trump, ni Jenniffer González ni nadie de su gobierno ni del PNP parecen gozar de la confianza y los buenos oficios del círculo "trumpista". Esto se nota a leguas en la actitud de fastidio y distancia del Presidente Imperial y sus principales oficiales hacia nuestro país. Como objetivo militar en su cacería de agresión contra gobiernos de nuestra región latinoamericana y del Caribe, Puerto Rico tiene todavía uso como trinchera de entrenamiento y lanzamiento. Pero es simplemente eso, un uso indiscriminado e irrespetuoso, y no como parte de alguna visión estratégica, ni de algún acuerdo mutuo donde al gobierno de Puerto Rico se le consulte, o figure, opine o decida. Nuevamente, Puerto Rico es relegado a un rol subordinado de "carne de cañón" en las aventuras guerreristas imperiales. Otro ejemplo, es el caso del Presidente, Donald Trump, y los despidos que hizo de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), y la contrademanda de tres de estos miembros para permanecer en sus puestos. En este caso, el gobierno y el pueblo de Puerto Rico somos meramente observadores silentes, no empece a que las consecuencias de las acciones y decisiones tomadas pesarán sobre nosotros como un baldón. Este es un diferendo que deja en carne viva la herida colonial que nos excluye de ser parte de lo que está en juego: el reto a los límites de cada uno de los poderes constitucionales del sistema estadounidense, (Presidencia, Congreso y Tribunales). A juzgar por el récord de victorias judiciales obtenidas por Trump en este primer año de su segundo mandato presidencial, puede apostarse, con cierto grado de certeza, a cuál de los dos lados se inclinará la balanza en este caso. A diez meses desde que asumió el cargo, la Gobernadora Jenniffer González y su gobierno se encuentran en una encerrona. Ya se agotaros los chistes, los bailes y el faranduleo como herramientas de ganar el favor popular o de hacer gobernanza. Puerto Rico confronta problemas serios, que requieren soluciones serias, por parte de líderes y lideresas serios, competentes y comprometidos con nuestro pueblo. Un gobierno en suspenso, y falto de ideas y soluciones, no puede ser la respuesta para el momento crucial que vivimos.

10 DE OCTUBRE DE 1868

GRITO DE YARA

Como parte de las luchas de Cuba y Puerto Rico por nuestras independencias, ese día se inició la guerra por 10 años por la independencia de Cuba.

11 DE OCTUBRE DE 1979

TERRORISMO DE DERECHA EN PUERTO RICO

A meses del asesinato de Carlos Muñiz Varela por terroristas cubanos con el amparo de EUA, tirotean el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Raúl Álzaga en “Terrorismo de derecha en Puerto Rico” (cubadebate.com) señala que de 1898 al 2007, hubo 124 actos terroristas de la derecha en nuestro país.

12 DE OCTUBRE DE 1492 EXPEDICIÓN ESPAÑOLA AVISTA LAS BAHAMAS

Era la isla de Guanahaní, Colón la llamó San Salvador, una de las Bahamas.

Ya en el 1500, desde La Española, la primera –y al momento la única– colonia ultramarina española, se saqueaba de botín en una sola remesa, dos mil libras de oro, cuyo precio actual sería sobre 56,000,000 dólares EUA. En su diario del primer viaje Colón nombró el oro 123 veces, como augurio de lo que venía. (Ver: Jalil Sued Badillo, Caribe taíno, Editorial Luscinia, 2020; p. 37)

13 DE OCTUBRE DE 1307

VATICANO EJECUTA A SUS CRUZADOS

La orden del Temple, cuyos miembros eran llamados los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, surgió en

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

el contexto de las Cruzadas como una fuerza cristiana que permanecería en la zona invadida por Europa para proteger los lugares sagrados cristianos y a los peregrinos que a ellos acudían. Lo que comenzó siendo una especie de guardia de caminos constituida por 50 miembros fue creciendo y ganando importancia hasta convertirse en una rica orden religioso-militar sometida únicamente a la autoridad del papa y cuya independencia económica y política la convertían en un estado más dentro del panorama europeo. De hecho, para 1170 la orden ya contaba con territorios en Francia, Alemania, Reino Unido, España, Portugal y Tierra Santa y poseían una fortuna mayor que la de la gran mayoría de estados.

Por órdenes del papa Clemente V, el rey francés Felipe IV, la orden fue disuelta en 1311 y en 1314 se quemó en la hoguera a los últimos templarios.”

13 DE OCTUBRE DE 2023

NETANYAHU AVISA SU PLAN

El genocida advierte de que la ofensiva israelí contra Hamás “es solo el principio”, lo que apunta a que su plan desde el inicio era, y es, erradicar a Palestina.

14 DE OCTUBRE 1962

COMIENZA CRISIS DE OCTUBRE EN CUBA

Denominada por EUA como la Crisis de los misiles, fue una de las partes más críticas del escenario de guerra de los 1960’s.

“Para el año 1962 la correlación existente de los medios portadores de armas nucleares que podían alcanzar el territorio del contrario era de 5 a 1 a favor de Estados Unidos. Robert McNamara, secretario de Defensa de la administración Kennedy reveló en la Conferencia Tripartita sobre la Crisis de Octubre, celebrada en Moscú en enero de 1989, que en el momento que estalla la crisis ellos poseían 5 000 ovijas nucleares, mientras los soviéticos apenas contaban con 300, para una correlación aproximada de 17 a 1.” EUA tenía misiles nucleares -reconocidosen Italia y Turquía, que podían impactar territorio soviético. (https://www.ecured.cu/ Crisis_de_Octubre). Para soviéticos y cuba-

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Josefina Pantoja

• Perla Franco

• Alida Millán Ferrer

nos, el tener misiles nucleares en territorio cubano era una medida de defensa tanto de Cuba como de la URSS, contra la amenaza de la única potencia que –todavía al día de hoy– ha lanzado armas nucleares contra poblaciones civiles.

15 DE OCTUBRE DE 1964

VAN TROI

El joven comunista vietnamita fue arrestado en Saigón el 9 de mayo de 1964, por militares yankis. En octubre de 1964, en Caracas, Venezuela, es secuestrado por un comando guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (dirigido por el Partido Comunista de Venezuela) el segundo jefe de la Misión Aérea yanki, el teniente coronel Michael Smolen. Los guerrilleros realizaron la acción como un acto de protesta por la condena a muerte del guerrillero vietnamita y pedían como rescate la liberación de éste; en consecuencia, la ejecución de la sentencia fue aplazada por orden de las autoridades norteamericanas asentadas en Vietnam del Sur. Se llegó a un acuerdo, y una vez Smolen fue liberado por el FALN, las autoridades yankis dieron la orden de continuar con el cumplimiento de la sentencia. El 15 de octubre un pelotón sudvietnamita ejecutó a Nguyen Van Troi. Sus últimas palabras fueron: “¡Larga vida a Vietnam!”. Inmediatamente después, se le dio el tiro de gracia.>

Fuentes principales utilizadas: https://www.hoyenlahistoria.com/, facebook.com/dariow.ortizseda, Calendario nuestros mártires, 2024; efemerides20.com, telesur.net, historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-la-historia; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe; efemeridespedrobeltran.com, y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

www.claridadpuertorico.com

FB: @CLARIDAD

Youtube: periódico CLARIDAD Oficial

Twitter: @Claridadpr

Instagram: elarchivodeclaridad

Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732

787-777-0534

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

Tres años de arduo trabajo, de incertidumbre, de inseguridad sobre cuándo se tendrían que ir, no saber dónde pagar la renta y enfrentar aumentos exorbitantes. Los jóvenes estudiantes que lograron mantenerse en el icónico edificio La Torre confían en que muy pronto serán propiamente dueños del edificio de su Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía.

La compra en el 2022 del histórico edificio conocido como La Torre, en Río Piedras, por el inversionista Thomas Axon, beneficiario de la Ley 60, marcó para la comunidad llamada Ciudad Universitaria el proceso del desplazamiento. Pilar Torres Lugo, residente de la ahora cooperativa Torre de Sofía, describe lo que significó la compra para los jóvenes estudiantes que se hospedaban en La Torre.

“Lo más difícil fue la incertidumbre para muchachos jóvenes que conocían ese sentimiento por primera vez. El comprador envió una carta por correo electrónico diciendo que se comunicaría con ellos. En lo que se comunicó pasaron cinco meses. Los jóvenes no sabían dónde tenían que pagar la renta, quién había comprado, si los iban a sacar. Esa incertidumbre, desesperación, fue algo que los marcó y todavía lo tienen marcado en su cabeza”, narró la madre de una joven estudiante que se mudó al edificio junto a otro joven, todos de Abonito, para que pudieran estudiar en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico(UPR).

Axon, cuya firma lleva el nombre de Fortaleza Home, al comprar subió la renta de $400 a $850 y hasta $1,100, por lo que la mayoría de los estudiantes se tuvo que ir. Los que hoy permanecen son estudiantes de maestría que trabajan. “Están sobreviviendo aferrados al proyecto de cooperativa”, nos explicó.

Con el alza en la renta, el inversionista fue haciendo algunos arreglos, pero nada lujosos. Lo más lujoso fue un ascensor nuevo, después de 15 años del edificio de 12 pisos no tener ascensor.

Gabriel González Maley, otro de los inquilinos, recordó que, antes de la venta, la mayoría de ellos eran estudiantes y jóvenes recién graduados. Comparó que el hijo del anterior dueño, que era quien administraba el edificio, tenía la visión de que fuese un edificio con comunidad y llegó a aceptar rentas bajas. La notificación de la venta les

llegó por correo electrónico, sin ninguna otra información. En su caso, el apartamento estaba a nombre de su compañero de cuarto, que se había ido para Estados Unidos, por lo que necesitaba la información de dónde pagar y a quién, para cambiar los nombres de las cuentas de los servicios de agua y luz. “Hasta hace poco, había mucha gente desilusionada, diciendo yo me voy del edificio, yo no confío en esa gente, en esos gringos comprando el edificio”. Admitió que todavía es el sentir de algunos.

Cuando por fin los nuevos dueños se pusieron en contacto, les enviaron un correo pidiendo disculpas, que estaban en transición, y les invitaron a “tomar un trago” en la cantina mexicana del primer piso del edificio. “Llegamos algunos de nosotros a escuchar, preguntar. Eso fue meses después de la comunicación. En esa reunión me impresionó que dijeran: ‘Nosotros somos un grupo de inversionistas de real estate (bienes raíces), manejamos unos edificios aquí en Puerto Rico, mayormente en el Condado, pero queríamos expandir nuestro portafolio. Nos interesaba mucho el edifico y estar cerca de la universidad’, que para ellos tenía buena pinta. Con eso nos quiso decir que la renta iba a subir”.

González Maley también comentó que la remodelación de más de envergadura que ha hecho el nuevo dueño fue sellar el techo, algunos arreglos a apartamentos y el ascensor, pero nada lujoso. Incluso antes había una empleada que hacía tareas de limpieza y algo de administración y la botaron porque querían bajarle el sueldo y ella no aceptó.

Fue luego de varias reuniones semanales y una fiesta de Navidad, contó el estudiante, que surgió la iniciativa de crear una cooperativa de vivienda. “No todos querían ser socios porque están de pasada”, comentó el estudiante de maestría del Instituto de Cooperativismo de la UPR. Para el proceso de organizar la cooperativa el grupo tuvo y tiene el asesoramiento de la licenciada de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, María Hernández. En entrevista junto a González Maley, la

licenciada Hernández compartió que mas allá de asegurar una vivienda para unas personas que ya estaban más que en el límite de lo que podían pagar, su asesoramiento en cuanto al modelo cooperativo era hacerlos conscientes de que en el caso de una cooperativa, como en todas las estructuras legales, ¿??En el esquema cooperativo, la participación activa de cada uno era mucho más importante porque no es que van a construir un edificio, sino que están trabajando con un edificio donde ya se vive y donde hay un inversionista que compró no con la idea de hacer la caridad y sí con la idea de sacar dinero.

“Era doblemente importante que el grupo de trabajo estuviese consciente de que esa organización que se iba a formar tenía que contar con el equipo de trabajo. Lo importante es estar claro de que de aquí en adelante iban a asumir una responsabilidad grande. En la medida en que hagamos bien ese trabajo, yo me tengo que mover de la cooperativa porque sé que hay otra gente interesada que va a venir. Las organizaciones uno las crea normal a perpetuidad. Nuestro trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno para que alguien quiera venir y mejorarlo”, explicó Hernández.

El joven estudiante expresó que una de las conversaciones más importantes que tuvieron fue la diferencia entre una cooperativa de titulares y una mancomunada. “Tan pronto aprendimos, la mancomunada nos sirvió de una manera muy lógica; de que si nosotros estamos compartiendo el riesgo y la responsabilidad, queremos ser una cooperativa de vivienda para estudiantes. Estamos hablando de vivienda transitoria, no estamos hablando de que estoy buscando un hogar, un apartamento para mi vida, sino de que soy joven, estoy empezando mi bachillerato, necesito un espacio seguro con comunidad, bien ubicado, hasta que esté listo para transicional a otra cosa”.

En términos legales, la cooperativa ya está creada, ahora están en la etapa de buscar el financiamiento para adquirir el edificio. Torres Lugo y González Maley indicaron que ya han tenido conversaciones con

"Nos interesaba mucho el edifico y estar cerca de la universidad’, que para ellos tenía buena pinta. Con eso nos quiso decir que la renta iba a subir”.

"Una de las conversaciones más importantes que tuvieron

fue la diferencia entre una cooperativa de titulares y una mancomunada. “Tan pronto aprendimos, la mancomunada nos sirvió de una manera muy lógica; de que si nosotros estamos compartiendo el riesgo y la responsabilidad, queremos ser una cooperativa de vivienda para estudiantes".

el dueño, quien les ha pedido $2.5 millones. Según se sabe, el inversionista compró en $1.7 millones. González Maley señaló que aun cuando el edificio se puede utilizar como colateral, ha sido complicado adquirir el dinero. Incluso reveló que tuvieron una conversación con el Departamento de la Vivienda y les dijeron que “eso sonaba súperlindo, pero que ellos nunca han trabajado un caso así”.

Sobre la contestación del DV, la licenciada Hernández reaccionó diciendo que el problema del gobierno es que no hay la visión, de que nunca se ha hecho, cuando

aquí tiene la oportunidad de hacerlo. “Es la primera vez, tiene el modelo, un grupo que está dispuesto a asumir. Esa es la política pública: vivienda asequible para las personas. Hay una brecha enorme entre la realidad de nuestro pueblo y lo que se está haciendo para proveer viviendas”.

En estos momentos, dijo, trabajan con FIDECOOP para lograr el financiamiento y esperan por el resultado de una segunda tasación para tener una comparativa y empezar una negociación formal con los dueños. Aun cuando estos les dijeron que sí les gustaría vender, el joven estudiante dijo

estar conscientes de que estas son personas de negocios, por lo que deben estar preparados por si les llega otra oferta.

González Maley comentó que en el proceso de organizar la cooperativa han conocido más del contexto del desplazamiento, por lo que parte del propósito de la cooperativa es que los estudiantes, mientras vivan en la cooperativa, tengan esa experiencia de cómo es vivir bajo otro modelo de vivienda. En esa sintonía, también se creó un fideicomiso para perpetuar la Cooperativa de Vivienda la Torre de Sofía, una vez se salde la hipoteca.

Por Cándida Cotto CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

La lista es larga, es una factura por la cual cada día pagamos más y tenemos menos. Es la factura por el servicio de energía eléctrica a cargo de dos privatizadoras, LUMA Energy (LE) y Genera PR. LUMA transmite y distribuye (T&D), Genera es la que produce la electricidad.

A partir del 1 de octubre entró en efecto un aumento de 3.41 centavos por kilovatio hora (kvh) a la tarifa básica. Se estima que el consumo promedio de una casa en Puerto Rico es de 500 a 1,000 kilovatio horas (kvh). Eso depende del uso de enseres eléctricos, tamaño de la vivienda y miembros del núcleo familiar. A partir de esta tarifa básica será el aumento en su factura, lo cual va a depender de cuánto usted consuma.

El expresidente de la UTIER (Unión de trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ricardo Santos, nos orienta sobre cómo entender la factura. De entrada, cuestiona para qué se van a usar esos tres centavos de aumento. Dos están destinados a las pensiones y uno y medio para ajuste provisional. Este ajuste provisional es supuestamente para los gastos de producción de LUMA. Denuncia que el aumento es completo para LUMA debido a que, antes de la privatización, de la tarifa básica se pagaba la aportación patronal de las pensiones y ahora se está pidiendo un aumento para el pago de pensiones.

La factura parte de un cargo básico o un cargo fijo de $4.00, que opera indistintamente de si el cliente consume o no. Si se fija en el círculo de su factura (Desglose de cargo de electricidad), ese cargo es el de color salmón que dice Tarifa base - cargo fijo con el porciento que representó de su factura. Ese cargo fijo es lo que se le cobra a todos los abonados por la facturación. Sencillamente, es por la factura en papel que le envían y por mantener su cuenta en servicio activo.

El otro cargo es el de la Tarifa básica, que fue el aumento de 3.41 centavos por kvh que aprobó el Negociado de Energía. En ese cargo siempre habían estado incluidos todos los gastos que tienen que ver con la producción, es decir, la energía y conservación de la energía eléctrica, la nómina, los gastos

administrativos. Incluso de ahí se sacaba la reserva para el pago a los bonitas, expuso el expresidente de la UTIER.

Eso fue hasta que llegó la crisis bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño, que refinanció la deuda de la AEE al extremo de duplicarla de $4,500 millones, aumentándola a $9 mil millones en sus cuatro años. Ese aumento fue lo que creó la crisis financiera, ya que después de esa emisión de bonos fue que la AEE cayó en crisis. Esa tarifa básica es la misma para todo el mundo. El detalle es que esa tarifa básica después de las emisiones de Fortuño no se aumentó hasta el 2017. No es hasta los recientes aumentos llamados “temporeros” que se aumentó la tarifa básica.

La compra por combustibles es el otro cargo de la factura. La parte azul oscura de la factura que representa el cargo mayor que tiene la AEE es el porciento que usted pagó según su consumo por kvh. Siempre este ha sido el gasto mayor debido a que se estableció a partir de la crisis del petróleo en los años 70 del siglo XX, observó Santos. La particularidad de este cargo es que es uno variable, contrario a la tarifa básica, que es fija. Varía en términos de si aumenta o no el precio del combustible. El excelador de línea recordó que este cargo ocasionó mucha controversia al cuestionarse qué cosas se le pueden adjudicar al costo del combustible. De hecho, la AEE empezó a adjudicarle muchos gastos que pudieran estar entre comillas relacionados o no con la compra de combustible. “El hecho es que ese cargo tenía una fórmula para sacarlo que nadie la entendía, no porque no supiesen la matemática; el secreto era que variaban los números de acuerdo al precio del petróleo o a los cambios o gastos relacionados con la compra del petróleo”, expuso.

Al respecto, denunció que antes de la entrada de News Fortress Energy (NFE), en Puerto Rico había un “cartel del petróleo”, y ahora tenemos el cartel del gas con NFE. Es más descarado, tienen control de los muelles y las plantas de generación”. Genera es una subsidiaria de NFE.

Santos arguye que al cargo por compra de energía se le puede llamar ‘Cargo por la privatización directa’, dado al hecho de que, con la privatización, es la

compañía privada la que le vende energía eléctrica. Se hizo un cargo aparte, separado de la factura, para que la gente lo pague de manera directa.

Todos estos cargos los cobra LUMA, se los pasa a la AEE y esta última es quien los reparte. En un principio, LUMA tenía mano libre con el dinero, pero ahora es la AEE quien lo controla, de ahí las quejas de la privatizadora.

En resumen, al final de la factura hay un desglose de cómo se distribuye lo que la persona pagó en su factura; todo se computa por sus gastos de kvh. La factura incluye los gastos del cargo por servicio, el ajuste por cargo de combustible y por compra de energía, la cláusula del CELII (esto es, los impuestos municipales que paga la AEE a los municipios, los subsidios que se le pagan a personas con condiciones especiales que dependen del servicio eléctrico, los subsidios a los hoteles, hospitales, al Departamento de Educación, el cargo por eficiencia energética, que es la compra de energía a las personas que tienen placas solares. Todos estos renglones los pagamos los abonados en la factura. A la anterior lista se le añade el ahora “Ajuste de costo por pensión” de $2.49. Santos, describió este cargo como “el cargo de la privatización y de la mala leche”. Indicó que antes, la aportación patronal al sistema de pensiones se sacaba de la tarifa básica sin desglosarlo. “Ahora lo desglosan para una de dos: para que el pueblo se solidarice con los jubilados o para que el pueblo se incomode con los jubilados atribuyéndoles el aumento en la luz”.

En esa línea ,cuestionó por qué no se desglosan los pagos a LUMA y Genera o los sueldos de los ejecutivos de ambas privatizadoras. “El dinero sale del mismo bolsillo, pero como la intención es hacer creer al pueblo que el aumento es por causa de los jubilados, yo rechazo ese cargo. Porque lo único nuevo que hay en la factura es el cargo a los privatizadores LUMA y Genera, en términos de gasto nuevo”.

Y por último, el cargo por “Ajuste provisional”, que es un cargo que va directo para LUMA y Genera. Santos advirtió de que todavía falta anunciar el cargo para pagar la deuda a los bonistas. Según ya han anticipado los expertos, un cargo para el pago de la deuda se podría extender por 30 a 40 años.

Por Jorge Lefevre Especial para Claridad

En algo el discurso sobre la Universidad de Puerto Rico difiere de la del gobierno: mientras la tasa de participación laboral aumenta, mientras la tasa de desempleo se encuentra en un su punto más bajo históricamente, mientras el gobierno celebra estos indicadores y cierto crecimiento económico, a la UPR se le quiere reducir el apoyo y el presupuesto. La retórica de la prosperidad para el país acompaña a la retórica de la pobreza para la universidad.

¿No hay dinero para la UPR? Ese es el discurso de la Junta de Control Fiscal, del gobierno y de la gerencia universitaria, pero el panorama se nos presenta distinto. Desde el 2018 los ingresos al Fondo General de Puerto Rico han aumentado en un 40%: de $9,334 millones en el año fiscal 2017-2018 al actual (aprobado) de $13,095 millones. Y es en ese periodo en el que con mayor fuerza se le ha recortado el presupuesto a la UPR, reduciendo los fondos que se le transfieren de $668 millones en el 2018 a $531 millones en el presente, una reducción de 20% a un presupuesto ya de por sí disminuido. Esto no quiere decir que Puerto Rico ha superado la crisis estructural en la que está inserta desde – por lo menos – el 2006, pero sí que el gobierno hará todo lo posible para evitar que la UPR reciba los fondos que necesita, aún cuando la economía crezca.

La otorgación del presupuesto a la UPR se ha hecho, desde el 2014, incumpliendo con lo que la Ley 2-1966 establece: el 9.6% del promedio del Fondo General de los dos años previos. Eso equivaldría para el año actual aproximadamente $1,268 millones de dólares, lejos de los $531 millones otorgados. La UPR recibe, en lugar del 9.6%, solo el 4% del Fondo General. Si se sumara lo que la institución ha dejado de devengar por esta violación a la ley, ya se sobrepasan los $3,000 millones en fondos perdidos. Cuando se critique el malestado de la infraestructura universitaria, hay que recordar esta cifra.

¿Hay espacio para ahorros? Seguramente, pero quizás no donde la gerencia apuesta. Es de notar que el salario de quien ocupa la Presidencia ha aumentado en estos años de “austeridad” universitaria. Desde el 1997, se había establecido como tope un salario de $104 mil anuales. Pero esto cambió, de manera reveladora, con la llegada de la JCF: en el 2017, se le concedió un salario de $124 mil anuales a Darrel Hillman; en el 2018, se le otorgó un salario a Jorge Haddock toda-

vía más escandaloso, de $240 mil anuales, y a Luis Ferrao, $174 mil anuales desde el 2022, lo mismo que recibirá Zayira Jordán Conde.

Los puestos de confianza de la Junta de Gobierno y de la Presidencia también le cuestan millones a la UPR, y son posiciones que no atienden a un solo estudiante. Según la información pública más reciente, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno gana $10,000 mensuales; el chofer del Presidente, $5,416 mensuales, y dos de sus Ayudantes Especiales, más de $9,500 mensuales cada uno. Todos son puestos de confianza, todos ganan más que un docente sin plaza con doctorado a tiempo completo. La retórica de la austeridad en la UPR va acompañada por el despilfarro indecente para la gerencia.

Incluso la JCF, que tanto dice promover ahorros, ha apostado por este aumento en la gerencia y burocracia universitaria, ordenando originalmente que $20 millones anuales se destinaran a la creación de una oficina (antes, Oficina de Transformación Institucional, OTI, ahora llamada Oficina de Desarrollo, Innovación, y Transformación, ODIT) desde donde se otorgarán contratos para enriquecer a bolsillos privados con fondos públicos. Claro, la “justificación” de la oficina es otra – hacer más eficiente la dsi-

tribución de recursos de la UPR – pero en el neoliberalismo la justificación va por un lado y el verdadero propósito por otro.

De la OTI, precisamente, salieron contratos a las compañías BluHaus y Cederella, asociadas con BDO, cuyos socios fueron arrestados a nivel federal por fraude en el Departamento de Educación, el mismo caso de Julia Keleher. Esas son las compañías que la gerencia y la JCF han permitido entrar a la UPR mientras hablan de economizar y aumentar ingresos. Y todavía no se ha investigado lo suficiente la relación entre los miembros de la Junta de Gobierno y la otorgación de contratos de la UPR – los conflictos de intereses abundan, aunque aparezcan bajo el manto de la legalidad. El despilfarro indecente de la gerencia se relaciona con el robo.

Los reclamos de la comunidad universitaria se resumen en dos propuestas básicas: restitución de la fórmula presupuestaria y democratización de la toma de decisiones. Si realmente se quiere admitir un número mayor de estudiantes, como apuesta el gobierno con la admisión automática, se requiere el presupuesto para hacerlo. Y necesitamos que la distribución de los fondos de la UPR se haga en función, no de intereses privados e individuales, sino del proyecto universitario que requiere Puerto Rico.

Por Jesús Dávila NMC noticias

La concentración de barcos, aviones y otros recursos bélicos de Estados Unidos en el Mar Caribe es la más grande de todas las fuerzas destacadas alrededor del mundo, según documentos públicos oficiales de la propia armada, que sin embargo dejan fuera por lo menos un barco sigiloso que fue localizado también.

La costosa operación aeronaval sólo había producido -al 29 de septiembre- el hundimiento de tres lanchas pequeñas y el abordaje de un barco atunero, pero va camino de arreciarse, a juzgar por la discusión sobre atacar con misiles y drones el interior de Venezuela.

Según el sistema público de la Armada de EEUU para las fechas del 22 al 29 del corriente mes, la localización de barcos destacados en distintas partes del mundo, presentó en torno a las aguas caribeñas ocho barcos. Para las mismas fechas, en Japón aparecen cinco, en Corea del Sur dos, entre el mar del Norte y el Atlántico Norte tres, dos en el Mediterráneo, dos en el mar Rojo, tres en el Golfo Pérsico, cuatro en el mar de Arabia, dos en el Pacífico occidental y entre cuatro y siete en el este del Pacífico.

Todos los barcos aparecen identificados con sus nombres, numeraciones, recursos y localización aproximada, así como los portaaviones o barcos de asalto anfibio que dirigen cada grupo. Como es de esperarse por la confidencialidad usual en las operaciones militares, no se identifican todas las naves, como, por ejemplo, en las fuerzas destacadas para el Caribe en algunos sistemas no aparece el submarino nuclear que el propio satélite de la Armada captó al este de Guadalupe, ni el barco disimulado como si fuera un mercante que va cargado de fuerzas especiales que fue retratado al sur de Santa Cruz.

Tampoco apareció identificado el submarino que disparó hacia el centro del Atlántico desde el este de la Florida cuatro misiles Trident, en lo que la Armada describió como pruebas de rutina para verificar que los viejos misiles con capacidad nuclear están en buenas condiciones.

Mientras tanto, el día 26, el teniente coronel Douglas Schiess, comandante de las Fuerzas Espaciales, dijo en el foro anual de la Asociación de Fuerzas Espaciales, efec-

tuado en National Harbor, Maryland, que China está incrementando mensualmente su capacidad para la guerra en el espacio y es la “mayor amenaza” para un eventual ataque desde esa gran distancia a las fuerzas armadas estadounidenses en mar, tierra y aire. A la advertencia del teniente coronel Schiess, se suma el informe del mismo día del Royal United Services Institute sobre documentos de inteligencia que relatan supuestos detalles de la cooperación militar ruso-china para tomar Taiwán tan pronto como en 2027.

Estados Unidos ha estado observando una treintena de proyectos portuarios chinos, desde la Baja California en México, la zona del Canal de Panamá, el Amazonas y hasta Punta Arenas en Chile, lo que llevó al Comando Sur a advertir a los jefes militares latinoamericanos que China amenaza hasta el estrecho de Magallanes. De igual forma, se documentan acciones y proyectos de Irán y la Federación Rusa.

Parte del problema es el uso del lenguaje por parte de ideólogos y promotores de las evaluaciones de Washington, en el cual una operación comercial es tildada de “amenaza” o “maligna”, la entrada de inmigrantes sin permiso de trabajo viene a ser una “invasión”, la actividad de los contrabandistas comunes de drogas son ataques armados y debe existir una gran conspiración del Comité Nacional del Partido Demócrata de EEUU. En ese lenguaje, la presencia de maestros y profesores liberales es “indoctrinación”, la defensa de grupos marginados como los afro-norteamericanos, los derechos reproductivos y la presencia de sectores de la llamada comunidad LGBTTQ constituyen violaciones de derechos civiles, además de que ser identificado como “antifa” -anti fascista- es considerado por la Casa Blanca como “terrorismo”.

Eso ha motivado que en el frente interno de los propios EEUU se estén usando fuerzas militares para patrullaje en diversas ciudades, desde Oregón, hasta la propia capital federal.

En ese marco es que se produce, al cierre de esta crónica, la reunión a la que han sido convocados cerca de 800 generales y almirantes, muchos de los cuales comandan fuerzas destacadas en distintas partes del mundo. Según los anuncios oficiales previos al día 30, la reunión será con el secretario de Defensa -ahora designado secreta-

rio de la Guerra- y el propio presidente de EEUU, pero de inmediato no hay muchos detalles de la agenda.

Los efectos de todo eso son muy visibles en Puerto Rico, donde sin haber empezado invasión a ningún otro país, la pequeña nación isleña y colonia estadounidense, es punto de destacamento de fuerzas de asalto anfibio, drones bombarderos, aviones F-35, el avión espía y bombardero P-8 Poseidón y barcos de guerra armados de misiles. El resultado inmediato ha sido la reactivación de protestas contra la militarización y la presencia del tema en asuntos de protestas sociales.

Tan reciente como el día 29, los diferendos por la administración de los fondos de la Universidad de Puerto Rico incluyeron ese aspecto cuando se informó que la presidencia de la Universidad había gestionado algún tipo de acuerdo con “iniciativas” de las fuerzas armadas. A eso, el presidente del Consejo General de Estudiantes, Reynaldo Vélez Ginorio, advirtió que “la UPR, históricamente, (ha estado) en contra de la militarización”.

El caso puertorriqueño será objeto de un panel sobre descolonización pautado para un edificio del Congreso a mediados de octubre, con el auspicio de Boricuas Unidos en la Diáspora y la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York), en que participarán el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño Juan Dalmau, el autonomista Rafael Cox Alomar y el economista José Caraballo Cueto. A todo eso, cerca del Ártico, donde el estrecho de Bering separa a EEUU de Rusia, la fuerza aérea estuvo en alerta por novena vez este año por el paso cercano, aunque por aguas internacionales, de aviones rusos.

Nadie podría imaginar que, en pleno siglo XXI, tras la triste experiencia de las guerras del siglo pasado, la humanidad aún tuviera que sufrir un escenario con tantos conflictos armados. Actualmente, el mundo registra 64 guerras que involucran a gobiernos y, en algunos casos, a regiones fronterizas de varios países.

Aunque la prensa internacional se centra en lo que ocurre en Ucrania, es importante que el mundo sea consciente de la guerra en el sur de la India contra Pakistán, que involucra a personas de Sri Lanka y afecta a países vecinos. En África, países como Somalia, Nigeria y Argelia se enfrentan a guerras civiles que adquieren carácter internacional. En Sudán, dividido por la guerra entre Sudán y Sudán del Sur, el conflicto armado adquiere el carácter de exterminio de un pueblo pobre. En Yemen, la guerra que se prolonga desde hace décadas no parece tener fin.

Al mismo tiempo, en el sur de la República Democrática del Congo, continúa inexorable el genocidio promovido por Paul Kagame, presidente de Ruanda, que pretende llevar a cabo una limpieza étnica y anexionar parte del Congo a su país. Como esto ocurre en África, aunque provoca diariamente muchas víctimas inocentes, no merece los titulares de los periódicos. Estos se contentan con informar sobre el genocidio que el gobierno de Israel comete contra el pueblo palestino. El mundo ve por televisión escenas como la de soldados israelíes abriendo fuego contra niños en fila para recibir comida, en puesto de ayuda en Gaza. (cf. Internazionale, 11 de julio de 2025, p. 53).

Desde la primera década de este siglo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha perdido su poder. Los dueños del mundo ya no necesitan fingir que respetan convenciones éticas y normas internacionales que, en otros tiempos, sus países firmaron. Ya no hay ley. Y las armas ni siquiera necesitan manos humanas para matar. Este año, en Ucrania, los drones fueron responsables del 70 % de las muertes, tanto de militares involucrados en el conflicto, como de civiles, mujeres y niños que, por casualidad, se encontraban en el lugar de los asesinatos programados.

Lamentablemente, cada vez más, la comunidad de naciones se hunde en un abismo de cinismo. Con algunas excepciones, los gobernantes de los países se convierten en meros administradores de los conglomerados financieros que dominan el mundo. Hasta hoy, resuenan falsas propagandas que ven lo que llaman comunismo como amenaza para el futuro de la paz. Sin embargo, ahora que los monstruos se han quitado la máscara, es difícil

asociar a Trump, Netanyahu y otros señores de la guerra con la izquierda. En todo el mundo, quienes hacen la guerra son hombres de la extrema derecha.

En septiembre de 2025, en la ONU, en su discurso de apertura de la Asamblea General, Lula, el presidente brasileño, afirmó: «Este debería ser un momento de celebración para las Naciones Unidas. Creada al final de la Guerra, la ONU simboliza la máxima expresión de la aspiración por la paz y la prosperidad. Hoy, sin embargo, los ideales que inspiraron a sus fundadores se ven amenazados como nunca antes en toda su historia.

El multilateralismo se encuentra ante una nueva encrucijada. La autoridad de esta Organización está en jaque. Asistimos a la consolidación de un desorden internacional marcado por sucesivas concesiones a la política del poder. (...) Existe un paralelismo evidente entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. (...) Cuando la sociedad internacional vacila en la defensa de la paz, la soberanía y el derecho, las consecuencias son trágicas. En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan someter a las instituciones y sofocar las libertades. Cultivan la violencia, exaltan la ignorancia, actúan como milicias físicas y digitales, y restringen la prensa. (...)

Las democracias sólidas van más allá del ritual electoral. Su vigor presupone la reducción de las desigualdades y la garantía de los derechos más elementales: alimentación, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. La democracia fracasa cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de sus parejas y familiares. Pierde cuando cierra sus puertas y culpa a los migrantes de los males del mundo. La pobreza es tan enemiga de la democracia como el extremismo. (...) La única guerra en la que todos pueden salir ganando es la que libramos contra el hambre y la pobreza. Ese es el objetivo de la Alianza Global que lanzamos en el G20, que ya cuenta con el apoyo de 103 países». (https://agenciabrasil.ebc.com.br/ internacional/noticia/2025-09/

Desde la sociedad civil se alzan voces. La gente común comienza a organizarse en manifestaciones por la paz y la justicia. En Europa, ya en la última década del siglo XX, organizaciones de la sociedad civil organizaron una ONU de los Pueblos, no para sustituir a la actual de los gobiernos, sino para complementarla y darle fuerza desde la base.

Desde principios de este siglo, en diversas sesiones, en diferentes continentes, el Foro Social Mundial reunió a miles de miles de personas y dio visibilidad a la sociedad civil internacional. En varios países, un grupo representativo se constituyó como Ágora de los Habitantes de la Tierra y llegó a organizar un documento de identidad de ciudadanía del planeta. Aunque ningún país ha reconocido la validez de dicho documento, es una señal de que, por mucho que la locura parezca imponerse a la inteligencia amorosa, la humanidad tiene como vocación la convivencia amistosa y no el odio. Lo que constituye al ser humano es la búsqueda de la comunión y la vocación de cuidar.

Entre los pueblos indígenas, hoy organizados a nivel nacional e internacional, se fortalece la propuesta del Buen Vivir, que se construye desde abajo y de manera artesanal. El Buen Vivir se da cuando damos prioridad al bien común sobre el bien individual, incluso el necesario y justo. Supone que nos relacionemos con la Madre Tierra y con la naturaleza como seres vivos, miembros de la comunidad de la vida y no como mercancía. Evidentemente, el cambio individual no basta para cambiar las estructuras de la sociedad, pero sin duda puede ocurrir lo que, en su época, afirmaba el obispo Helder Camara: «Una sola golondrina no hace verano, pero lo anuncia». Esta propuesta supone nuestra participación en toda movilización social justa contra la iniquidad que impera hoy en el mundo. Al mismo tiempo, nos recuerda el consejo que, hace más de 70 años, daba Mahatma Gandhi: «Empieza por ti mismo el cambio que quieres ver en el mundo».

El autor es monje bedictino vive en Brazil y ha escrito más de 40 libros.

EDGARDO NIEVES - MIELES

0.0:

Si quisiera salir del paso con gracia y chispa, respondería que escribo porque no sé pintar poemas de forma y color como Rafi Trelles o Cecilio Colón ni golpear las blancas y negras como Eddie Palmieri. Si quisiera devolver la bola a su cancha con el más raudo disparo, echaría mano del santoral de sabiduría popular china y repetiría: “El pájaro no canta porque tenga una respuesta; canta porque tiene una canción”. Entonces, yo escribo por lo mismo que Ud. fuma o juega Pega 3: porque es mi vicio, mi dulce e incurable pasión.

0.1: Escribo porque en la juguetería no me permiten oficiar de arúspice y abrir los juguetes para ver que guardan en su interior. Por puro goce y por conciencia. Para plantarme ante el universo y ser fiel testigo de mi tiempo. Para escuchar y comprender a ese otro que a solas siempre conmigo cabalga. Para respirar mi trozo de libertad. Para devolverle la magia al mundo. Para trascender y alejar mi alma del cieno y el muladar. Para eternizar lo efímero. Para denunciar tanta azúcar y sal mal repartidos. Para celebrar el regreso de las golondrinas, el canto de los ruiseñores y el vestido de novia del roble en flor.

1.0: Aunque no simpatizo con el castizo e insuficiente concepto “generación”, la distancia y madurez ganadas me llevan a aseverar que cada generación tiene que cargar con sus deberes y, al hacerlo, asume que a su vez la anterior cargó con los suyos y que lo que hagamos nosotros por los que vienen es justo balance por lo que hicieron por nosotros los que estuvieron antes.

1.1: Emprendo el viaje, no a la semilla, pero sí a tempranos años escolares en los que vinculé mis afectos con 2 educadoras de quienes aprendería a amar el sonido de las palabras: Monserrate Rivera y Rosalina García. Ya luego, una combinación de sobresalir académicamente, ser tímido y, en consecuencia de ambas cosas, marginado por los compañeros más atléticos, me llevó a refugiarme en la biblioteca. De este modo, “viajé al centro de la Tierra” y “3 mosqueteros” me abrieron los sentidos al maravilloso mundo alterno de la literatura. Así, fui inoculado con el benigno germen. Ya a punto de hacer la transición a estudiante universitario, vino a reforzar el vicio lector el que a mis manos llegara un álbum de Serrat. (La voz del autor de “Lucía” y “Mediterráneo” me dibuja en el oído un patio escolar alfombrado de cohitre y moriviví a la hora del recreo.)

1.2: A mediados de los 70, cuando corrían los días más silvestres, menos inciertos y contaminados, tocó ingresar a la Universidad del Estado. Descubrí que mis aptitudes y gustos no concordaban con los planes para mí trazados por la familia. El loco del clan dejaría atrás la pecera de aire climatizado, el bejuco estetoscópico y la cota blanca que conducen a la práctica

de la medicina y con toda probabilidad a una vida vacía y llena de lujos y veleidades. Entonces, orienté mis mejores ganas hacia el estudio de las Humanidades.

2.0: Mi vida universitaria correría paralela a hechos que propiciaron el nacimiento de mi conciencia política. Tomé talleres de creación y me vinculé a otros que padecían idéntica calentura. De esa época me nacieron hermosos lazos fraternos que aún conservo y el cariñoso maestrazgo de Manuel de la Puebla. También me animé a participar en certámenes y revistas.

2.1: Uno de mis cursos me llevó a trabar amistad con José Luis Vega, a quien le compartí los textos mostrencos que por aquel entonces escribía. De esa relación podría repetir las palabras de Cesáreo Rosa Nieves acerca de su mentor Antonio S. Pedreira: “Me inició en la cultura moderna y orientó mis preocupaciones literarias hacia amplios y correctos derroteros”. Ello redundó en ampliar el estrecho mundo de signo modernista en el cual por entonces chapoteaba muy a gusto. Una reprimenda suya vino a resultar mi caída de Damasco, pues ya era tiempo de que zambullera mi espíritu en aguas más profundas. Advine en conocimiento de los grandes Maestros: Vallejo, el mejor Neruda, Miguel Hernández, Lorca, Rimbaud, Cavafis, Pessoa, Whitman. Éstos, a su vez, me llevarían al descubrimiento de Molina, Orozco, Parra, Cardenal, Sabines, Dalton, Hahn, Montejo y Juan Luis Panero, entre otros.

2.2: Paralelamente a mi quehacer literario, por entonces me destacaba como beisbolista. Una lastimadura troncharía mi prometedora carrera de lanzador y aunque allí saboreé glorias, apagado ya mi sueño y huérfano de ese mundo, torné a volcar mis ganas y energías en la creación literaria de un modo más intenso y comprometido.

2.3: Fui asiduo visitante de la sala Zenobia y Juan R. Jiménez. Allí recibí un invaluable tesoro de manos de la bibliotecaria Aida Bravo: la Nueva poesía cubana, antología compilada por José Agustín Goytisolo. Ello vendría a desplegar ante mis ávidos ojos todo un atlas de posibilidades por mí insospechadas. Entre sus páginas vibraban las espléndidas voces de poetas que habrían de resultar medulares en mi formación: Jamís, Padilla, Suardíaz, Fernández Retamar y Nogueras. Leer su refrescante poesía fue para mí el equivalente a lo experimentado por el coronel Aureliano Buendía cuando de niño su padre le llevó a conocer el hielo.

2.4: En fin, aconsejado por Cavafis, me embarqué en ese viaje de ida sin regreso en pos de mis personales ítacas y, al hacerlo, partí con la mochila repleta de entusiasmo y hambre de saberes.

3.0: Por esa época, la música de la fiebre de los sábados en la noche me formateaba el disco duro y yo me llevaba el mundo por delante. (“A los 20 uno escribe poesía como si fuera un reactor nuclear. / A los 30 uno escribe poesía como si fuera el operario del reac-

tor nuclear.”) Todavía no se aventaban muchas de las execrables plagas que habrían de acompañarnos en la posmodernidad. Aun así, soplaban tiempos difíciles. La recién estrenada década siguiente trajo consigo en 1981 un agrio conflicto huelgario provocado por un alza en costo de matrícula.

3.1: Un curso de redacción y estilo con Luz Minerva Betancourt resultó ser una experiencia trascendental en el riguroso aprendizaje del oficio escritural y en el refinamiento de mis aptitudes. Más adelante, la estrecha y transparente amistad de Salvador Villanueva, el diálogo permanente y enriquecedor con él, vendrían a redondear el bagaje básico para asumir de cuerpo entero la búsqueda de mi voz, sus posibles alcances y enfilar el rumbo de la embarcación.

4.0: Debo deudas que mal se pagan con palabras: Ilka Esteva, Félix Franco Oppenheimer, Gustavo Agrait, Lili Urrutia, Ana Lydia Vega, Magali García Ramis, Roger Martínez Lockwood, Arsenio Suárez, Ramón Luis Acevedo. (Por respeto a la larga y entrañable hermandad que me une a Daniel Torres aún conservo la compacta y rudimentaria Brother Deluxe 800T, que tuvo a bien regalarme cuando se dañó mi primera maquinilla, quedándose él sin instrumento de trabajo.)

Y puestos a escoger, por sintonía y afinidad de carácter, me sigo sintiendo a mis anchas junto a los colegas que velaron sus primeras armas literarias en torno a las revistas Filo de Juego y Tríptico: Israel Ruiz Cumba, Mario Rosado, Rafael Acevedo, Zoé Jiménez Corretjer, Michele Dávila y Alberto Martínez Márquez.

5.0: Escribo, además, porque es una manera genial de divertirse. Para entenderme con la fealdad del mundo y transformarla. Para denunciar las injusticias y celebrar el pan, la amistad y la alegría. Para no perder la capacidad de maravillarme ante lo en apariencia más insignificante. Para reírme de mí mismo e iluminar el lado oscuro de mi corazón. Para sobrellevar el siniestro callejón salpicado de incertidumbre, vergüenza y espanto en que nos han metido los políticos que gobiernan el país. Para enriquecer mi espíritu, porque en primera y última instancia la escritura es un camino espiritual.

5.1: La poesía es el viaje; el poeta únicamente quien carga las maletas. Y como el texto cobra vida cuando sobre él desgasta sus ojos el lector, sólo aspiro a honrar la sentencia de Camus: “todo logro significa una servidumbre; obliga a otro más alto”, y que los exigentes visitantes de sus páginas puedan hallar en ellas eco de las palabras de Borges: “no ha envejecido; pudo haber sido escrito esta mañana”.

Después de todo, las artes son testimonio vivo de la imaginación y capacidad de sobrevivencia del ser humano ante la adversidad. Sólo así nuestras huellas podrían perdurar en la conciencia viva de la posteridad.

[13-21 marzo 2025]

JOSÉ LEE - BORGES

ESPECIAL PARA EN ROJO

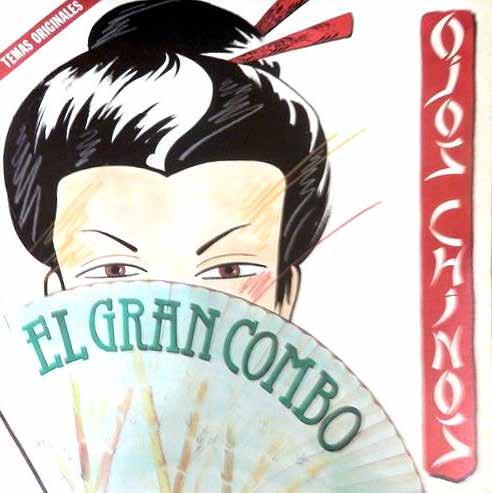

Hace poco me invitaron a hablar sobre la presencia de la comunidad china en Puerto Rico. La audiencia, compuesta en su mayoría por guías turísticos, quería algo más que fechas: buscaba entender las raíces históricas de un país lleno de silencios y estereotipos. Al trabajar el tema del racismo y la xenofobia hacia la comunidad china en la Isla, abordé la célebre canción “Ojos Chinos”, interpretada por El Gran Combo de Puerto Rico. Inmediatamente, escuché interpelar a uno de los participantes, asegurando que esa canción no contiene nada discriminatorio ni racista. Incluso, comenzó muy entusiasta a cantarla de memoria como prueba de su inocencia.

Mi reacción no fue improvisada. Crecí entre las décadas de 1980 y 1990, y recuerdo con claridad la frecuencia con que se escuchaba “Ojos Chinos”. También recuerdo las burlas que recibíamos mi padre y yo al llegar a un lugar donde, casi de inmediato, alguien nos decía: “El chinito quele aloz flito, bien flito de Puelto Lico”. No solo nos reducían a un estribillo, sino que reproducían una ridícula caricatura del habla china en español. Les confieso: en mi casa casi nunca se comía arroz frito y rara vez vi a mi padre comerlo. Curiosamente, hoy soy yo quien lo consume más que en mi infancia. La ironía refuerza el punto: el chiste no tenía que ver con la realidad, sino con un estereotipo.

“Ojos Chinos” fue lanzada en 1964, dos años después de la formación de El Gran Combo. La compuso Kito Vélez, trompetista de la orquesta, y fue grabada en ritmo de pachanga por Andy Montañez y Pellín Rodríguez. Luego se incluyó en la producción “Ojos Chinos – Jala Jala”, bajo el sello Gema. Musicalmente pegajosa, rítmicamente alegre, se convirtió temprano en un éxito del grupo, que aún hoy se canta. Además, refleja el romanticismo tropical propio de la época, donde la exaltación amorosa y el deseo se revestían de melodías bailables. Pero la pregunta esencial no es si gustaba al oído, sino qué transmite en términos culturales y sociales.

La canción abre con la frase: “El chinito quele aloz flito, bien flito de Puelto Lico”. Este enunciado está escrito imitando un supuesto “acento chino”: sustituyendo la “r” por la “l”. Esa caricaturización no refleja el habla real de inmigrantes chinos, sino un estereotipo burlesco que circula a través de la cultura popular para ridiculizar. El efecto es claro: mofarse del “otro” por su manera de hablar, reduciendo una identidad compleja a un simple rasgo fonético inventado. Esta frase no es neutral ni inocente: es racista porque convierte a una comunidad en objeto de burla; xenofóbica porque marca al extranjero como ridiculizable; discriminatoria porque trivializa la diferencia; y burlona porque lo hace en clave de chiste musical. Moralmente, hoy resulta inaceptable si se repite sin contexto crítico.

A lo largo de la letra, aparecen etiquetas raciales y étnicas (“chinito”, “chinita”, “la china del oriente”) acompañadas de descripciones exotizantes (“ojitos”, “cuerpito lindo”). No hay insultos violentos, pero sí orientalismo y objetificación romántico-sexual que hoy reconocemos como formas de racialización y sexismo. Reiterar diminutivos como “chinito”, “ojitos” y “cuerpito” es condescendiente, infantiliza y enmarca a la mujer como objeto pasivo de deseo. La narración amorosa se sostiene en una desigualdad simbólica: la mujer no es sujeto de voz, sino exotismo que se contempla, desea y consume.

Desde la óptica de valores contemporáneos —respeto a la dignidad, rechazo a estereotipos raciales, crítica a la sexualización reductiva— la canción es moralmente cuestionable. Como bien planteó Edward Said en su libro Orientalism (1978), estas representaciones fabrican una mirada occidental que fantasea con lo “exótico” y lo convierte en mercancía cultural. Aquí, el “amor” por la “chinita” no disuelve la diferencia, sino que la reafirma.

En el Puerto Rico de las décadas de 1960 y 1970 —como en gran parte del Caribe, América Latina e incluso Estados Unidos— la migración china era percibida desde el exotismo y la estigmatización cultural. La música popular reflejó y reforzó esa mentalidad. Lo que para muchos era simple humor o folclore, desde un análisis crítico se asume como racismo cultural normalizado. El éxito de “Ojos Chinos” se debió, en parte, al auge de los ritmos caribeños de la época —pachanga, son, jala jala— en un momento de transición musical,

pero también a la normalización de estereotipos que no se cuestionaban. En su contexto histórico pudo haber pasado como chiste inofensivo. Hoy, sin embargo, la aceptabilidad histórica no exime el problema: sigue siendo racista y burlona.

Más de seis décadas después de su lanzamiento, corresponde mirarla con otros ojos. La canción, contagiosa y enérgica, es al mismo tiempo una burla y una exotización de la comunidad china, particularmente a la mujer. Tal vez los compositores y cantantes no tuvieron la intención consciente de ofender, pero lo cierto es que la intención no cancela el efecto social. La canción no deja de añadir un tono humorístico y ligero, ni de tocar temas de amor y devoción —al punto de declarar la imposibilidad de vivir sin la “chinita”. Ese dramatismo amoroso, típico del romanticismo tropical, convive con un lenguaje que simultáneamente exotiza, racializa y prejuicia.

No se trata de atacar al Gran Combo de Puerto Rico, ni a los compositores, ni de censurar la canción. Sino de invitar a la reflexión sobre cómo el pasado cultural debe ser leído críticamente. “Ojos Chinos” refleja una sensibilidad de época, pero también reproduce estereotipos raciales y de género que no deben pasar desapercibidos ni repetirse. Para algunos, seguirá siendo una canción inofensiva; sin embargo, lo que revela es precisamente lo contrario: que el racismo institucional y cultural pudo disfrazarse de humor y música bailable. Y ese racismo, aún normalizado, sigue siendo racismo.

Cada generación tiene el deber de analizar lo que se escribió, se cantó o se representó. No todo pasado siempre fue mejor. “Ojos Chinos” es, al mismo tiempo, un documento cultural y un recordatorio: la música puede alegrar, pero también lastimar y perpetuar desigualdades, cante quien la cante. No se puede ignorar que la canción transmite implicaciones racistas, xenofóbicas y burlonas contra la comunidad china. El reto hoy es claro: reconocerlo, estudiarlo, cuestionarlo y, sobre todo, evitar repetirlo. Asumir estas tensiones en nuestra música no resta valor a su historia, sino que la enriquece. Nos recuerda que el Caribe no solo baila: también piensa, se cuestiona y se reinventa con cada generación.

El autor es Profesor de Historia - UPR Mayagüez Comentarios a: jleeborges@hotmail.com

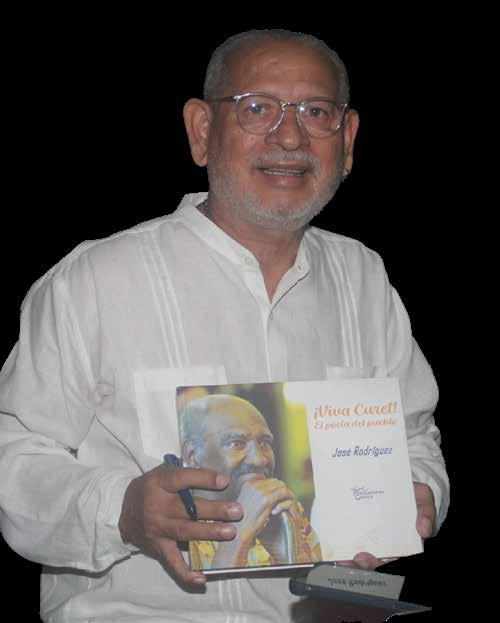

La vida humana es una peregrinación. El concepto de peregrinación, desde mi criterio, es muy espiritual. Aunque también acoge lo tangible: ese desplazamiento del cuerpo hacia lo inesperado o incierto; o, simplemente, hacia algún lado. En esa dualidad nacemos y evolucionamos: entre la espiritualidad y la corporalidad. Si bien es cierto que nuestra naturaleza corpórea puede percibirse a través de todos los sentidos, de igual manera nuestra espiritualidad. Permanecemos y trascendemos simultáneamente y ello por la peregrinación emprendida en la vida que nos toque. Esta reflexión tan personal que tomó forma a través de la escritura para así compartirla con ustedes fue evocada por una selección de palabras muy bien ordenadas: ¡Viva Curet: El poeta del pueblo! Esa es la magia del lenguaje: materializa lo intangible y lo convierte en inteligible. Y ello, precisamente, es lo que ha realizado el amigo fotoperiodista José Rodríguez Santiago con este espléndido texto rebosante de luz en movimiento en cada página. Su lenguaje es la fotografía. Fotografías que documentan ese peregrinaje humano. Fotografías que permiten la permanencia del poeta Curet en el presente y porvenir de su pueblo. Fotografías que

José Rodríguez Santiago es un puertorriqueño que encontró en las letras de Tite Curet una manera de interpretar su entorno, incluso su propia vida. La composición «Pa’ los caseríos» es un ejemplo de ello. Él mismo nos hace conscientes del valor de esta composición. José comenzó a trabajar muy joven en una fábrica, junto a su padre, y desde entonces las canciones de Tite –la energía misma del compositor– le acompañarían en su caminar. Fueron varias las paradas en “estaciones” de la vida, donde convergían personas y situaciones, que le ayudarían a coleccionar momentos que se convertirían en experiencias acordes con sus expectativas. En «El ojo avizor de José Rodríguez: “The Best Fotoman del Caribe”» –el exquisito Prólogo del presente libro– por el escritor y periodista Josean Ramos, el lector podrá ser testigo de ese caminar del célebre fotoperiodista autor del libro publicado este mismo año de 2025 por la siempre solidaria Publicaciones Gaviota. La misión de José –y los remito a sus propias palabras– «ha sido retratar a los que ya se fueron, a los que partieron y ya no están para que el pueblo no los olvide». Ello es, sin duda, un magno trabajo patriótico a los que muy pocos han sido convidados y hoy contamos con el honor de estar junto a uno de los artífices de esta ardua labor en una sociedad colonial como la nuestra: José Rodríguez, el autor de este libro; el Maestro de las fotografías que nos permiten admirar la grandeza una y otra vez –esa permanencia y trascendencia simultánea– del compositor natural de Guayama, autor de «Plantación Adentro». Y en lo que a esta excepcional composición respecta, nos centraremos brevemente más adelante.

El libro de José Rodríguez es un hermoso trabajo donde convergen personalidades de la cultura puertorriqueña y caribeña. Su autor domina muy bien ese “contrapunteo” del trabajo colectivo. Quienes lo conocemos somos conscientes de ello. Y quienes no lo conocen ya tendrán alguna idea al apreciar su obra –esta obra que hoy les presento–; y, sin duda, al escucharlo. Por lo que a mí respecta, conozco a José desde agosto de 2011 cuando expuso sus obras sobre Tite Curet, aquí, en el Museo de Historia y Arte de Guayama (MHAG). Año en el que se traslada la Misa de Recordación, en honor a Tite, a Guayama. Un evento memorable organizado por la unión de voluntades entre la siempre recordada Norma Salazar, y el diligente gestor cultural

guayamés Héctor “Papo” Valentín Yera –fundador del MHAG–; además de, en efecto, el autor del libro. Desde entonces, la relación de José con esta institución y su fundador ha sido una de hermandad. ¡Viva Curet: El poeta del pueblo! es una obra que conjuga un trabajo fotográfico de una naturalidad y sensibilidad sobrecogedora con textos puntuales en torno a la vida documentada. En el libro de 233 páginas se pueden apreciar sobre doscientas fotografías de la vida y trascendencia de Tite Curet acompañadas de breves textos contextualizando las imágenes, además de ensayos diversos de figuras respetadas en el ámbito cultural y académico.

Josean Ramos, Lenis Oropeza, Virgen Cáceres, Edgardo Rodríguez Juliá, Cristóbal Díaz Ayala, Elmer González, César Pagano, Rubén Blades y César Colón Montijo son algunas de estas egregias figuras. Es preciso leer cada uno de esos ensayos que dan cuenta y razón de la permanencia y trascendencia del compositor y poeta. El ensayo «Notas biográficas de Catalino “Tite” Curet Alonso» por Elmer González amplía el escenario de la vida del compositor y le permite al espectador–lector del libro posicionar su mirada en aspectos específicos como su «método artesanal» al momento de escribir o componer; además de lograr una imagen de síntesis con respecto a su pasión por el periodismo y la música: «Más que un periodista musical fue un músico periodista que aplicaba, en la composición de sus letras, prácticas básicas del periodismo» (207). Por otro lado, leer a la investigadora Virgen Cáceres, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, exponer con claridad la imagen de un Catalino “Tite” Curet Alonso como «nuestro gran historiador oral» permite la perenne apertura y evolución de esta figura de las letras y la música. ¡Qué imagen tan acertada y justa nos comparte la doctora Cáceres acerca de este compositor universal! Cáceres, además, destaca la significación de la relación entre nuestro historiador–compositor y nuestro fotoperiodista. La relación Tite Curet y José Rodríguez ha creado un binomio historiográfico y cultural necesario para acercarnos a un cuadro menos fragmentado en torno al devenir social puertorriqueño y caribeño.

Por su parte, el autor y fotoperiodista en su Introducción, «Tributo al amigo Tite Curet Alonso. ¡Te cumplí Tite!», –y que se extiende en la exhibición fotográfica del libro magistralmente curada a la manera de los grandes museos– nos comparte la energía, contundencia e incluso lo sublime de ese peregrinar del poeta. Una peregrinación que es también la de José Rodríguez. Leer las «anécdotas» del autor es sentir muy cerca tanto a Tite como a su fotógrafo. En «Vida y Momentos», «Velorio y Sepelio», «Misas de Recordación» y «Belén», paratextos que son parte de la Introducción, y que también tienen la intención de dividir el libro en “capítulos fotográficos” a modo de una cronología del acontecer de la vida y trascendencia de Tite, justamente, es ser partícipe de ello:

de una cercanía “purificadora”. Esa intimidad apalabrada a la vez que ilustrada a lo largo del libro por el autor es una ofrenda patriótica que nos devuelve a un Tite Curet en toda su majestuosidad como un «puertorriqueño universal».

Precisamente, la universalidad es un concepto que se hilvana en este libro como una cualidad del compositor natural de Guayama. Por un lado, Rubén Blades comenta: «Catalino Curet Alonso, mejor conocido simplemente como ‘Tite’, es un puertorriqueño universal» (25); y, por otro lado, la doctora Cáceres arguye: «… este trabajo fotográfico que nos presenta José Rodríguez es un tributo al compositor que alcanzó el universo contando la vida de los más humildes» (21).

En lo que se refiere a la fotografía, conviene destacar que para Susan Sontag, «lo que se escribe sobre una persona o un acontecimiento es francamente una interpretación, […] como las pinturas y dibujos. [Sin embargo] Las imágenes fotográficas no parecen ser tanto declaraciones sobre el mundo como fragmentos de éste; miniaturas de la realidad…» (Sontag 1977).

José Rodríguez nos ha legado, pues, «fragmentos» de esa realidad del poeta; esto es, su existencia permanente y trascendente que se recrea en nuestras memorias de modo que la energía universal del poeta se adentra en nuestro ser; en la de su pueblo. En Tite –«simplemente» Tite– su peregrinación deviene universalidad; incluso espiritualidad. Una espiritualidad universal accesible en sus composiciones y que las fotografías de José captan –o más bien capturan– en cada mirada de Tite. La solidaridad de Tite es evidente, se muestra sin intermisión en cada imagen que desde la acción misma del obturador ya es patrimonio cultural de Puerto Rico y allende sus fronteras. Cada una de estas fotos es un fragmento de ese relato del pasado que nos pertenece y que enaltece nuestro presente. Nuestro presente se compone de fragmentos de lo acontecido y de lo que está por venir. Y una fotografía desde el presente nos recuerda esa historicidad natural de la humanidad. El memento mori y la vulnerabilidad de la que nos habla la escritora y filósofa Susan Sontag (1933–2004).

La peregrinación de Tite –su universalidad– inició en Guayama. Nació en esta «esquina del Caribe» (Luis A. Figueroa 2005) un 12 de febrero de 1926. Siempre mantuvo un vínculo con su Guayama querida: «Pa’ Guayama rincón divino y querido». Antes de contar con la edad para asistir a la escuela, se mudó con su madre Juana Alonso García a Barrio Obrero en Santurce. No obstante, asistió a la Escuela Superior de Guayama alrededor de 1941. Él mismo nos informa al respecto en su texto La vida misma (1993) en la parte dedicada a Guayama y donde comparte algunas memorias en torno a quien identifica como su tía Ángela Villodas. Contaba con 15 años según sus propias palabras:

«¡Cómo me quería! Toda vez que a ella le gustaba darse su trago de “mamplé” –como a ella le llamaba al ron clandestino, entiéndase cañita–, me enviaba con 35 centavos en la mano un par de veces en semana hasta cierto alambiquero de la vecina Calle

Duque “a comprar una canequita”, la cual nunca llegaba muy completa que digamos. El mensajero ya tenía 15 años de edad y le gustaba dar “una probadita”. Miraba la caneca y luego hacía mí con ojos de sospecha, como aseverando, “yo sé en cual barriga está el ron que falta aquí”» (Tite Curet Alonso 1993).

Esa fue la época, sin duda, en que la que se fortaleció aún más su vínculo con Guayama y con su padre Catalino Curet Vázquez. José Rodríguez nos comparte una foto probablemente de esa época de la Colección de Norma Salazar donde se puede apreciar a un joven Tite con sus amigos guayameses Antonio “Toñito” Blondet y Jorge C. Alicea Miranda. Para identificar a estas personas, José Rodríguez se comunicó con su amigo guayamés Héctor “Papo” Valentín Yera, mi padre. Como buen estudioso de la historia de su pueblo, Valentín Yera investigó al respecto, y logró la identificación de los dos jóvenes amigos del compositor. Ésta es la primera fotografía compartida en el Capítulo «Vida y Momentos».

Las próximas fotografías de la autoría de José Rodríguez compartidas en «Vida y Momentos» documentan a un Tite solidario, reflexivo, emocionado y pleno. Otras nos muestran a Tite como un observador acucioso o un conversador pausado y sensible. Las fotografías identificadas como «Belén para Cortijo», sin duda, expresan esa solidaridad. Es menester observar detenidamente la primera –en la página 31–, donde se aprecia a un Tite reflexivo, de hablar pausado y de una sensibilidad sobrecogedora. En la cuarta foto de esa serie –en la página 34–, somos testigo de un Tite solidario, maestro y protector, quien está de la mano de su ahijado Rafael Cortijo Jr. y de Zoila Cortijo. Más adelante, en la página 39, la imagen del compositor frente a la inmensidad del mar logra transmitir la plenitud de quien comparte una conexión ancestral y espiritual que le da sentido a su vida. Al observar esta foto, el tiempo se detiene para el espectador. Por otro lado, las fotografías junto a Margot Rivera –la madre de Ismael Rivera–, así como la serie de cuatro que muestran al poeta de perfil en una Plaza del Viejo San Juan, y en la que aparece junto a Cheo Feliciano en Radio Universidad –aunque todas distintas– tienen una particular fuerza reflexiva que me han conmovido al igual que las previamente mencionadas.

En lo sucesivo, las fotografías pertenecen a otra etapa de la vida del poeta que igualmente es parte de su peregrinaje. Una parte importante de ello, pues, nosotros –es decir, su pueblo– asume un rol significativo en esa puesta escena de su vida y en la que su trascendencia y permanencia se fusionan en la memoria colectiva. Las fotografías de su velatorio y sepelio, las de las misas de recordación son la prueba tangible de la continuidad –esa energía transformada– del amor y compromiso que Tite Curet Alonso le mostró durante toda su existencia física a su pueblo. No encuentro otra manera de explicarlo. Y José Rodríguez logró transcribir esa energía transformada. La sensibilidad del fotoperiodista –esa espiritualidad de José: el biógrafo–fotógrafo o esculpidor de la luz de “El Poeta del Pueblo”– ha sido fundamental en esta peregrinación.

La presentación de hoy del libro ¡Viva Curet: El poeta del pueblo! tiene lugar como parte de la

conmemoración de la «Noche de San Miguel» en su edición 2025. Uno de los eventos principales del Programa Educativo y Agenda Cultural del Museo de Historia y Arte de Guayama –el Museo del Pueblo–. ¿Cómo relacionar a Catalino Curet Alonso con el evento de la «Noche de San Miguel»? Este evento conmemora la conspiración de 1822 en Guayama y honra a los esclavizados Francisco Cubelo y Juan Bautista Texidor quienes fueron fusilados –«viciosamente ejecutados», en palabras de Jalil Sued Badillo– en la Plaza Mayor el 30 de septiembre del mismo año 1822. Ambos esclavizados trabajaban en las represivas y abusivas haciendas azucareras de la ciudad. «Plantación Adentro» –así como la composición de Tite– ellos soñaban con la libertad y, por consiguiente, decidieron esparcir esa idea de libertad como semillas en la tierra y fue por ello su injusta muerte, así como su vida en las plantaciones. «Plantación adentro […] / es donde se sabe la verdad / es donde se aprende la verdad».

Esa libertad ansiada, el espíritu de lucha y resistencia, transmutados en memoria colectiva contestataria trascendió ese septiembre de 1822 y encontró espacio en las grandes mentes de los guayameses Eleuterio Derkes Martinó, Manuel Alonso Pizarro, entre otros puertorriqueños afrodescendientes de mediados del siglo XIX. Una parte de sus obras están disponible gracias al trabajo investigativo de Roberto Ramos-Perea, lo que es evidencia de lo que les propongo. Transcurridos poco más de cien años –si tomamos como punto de partida el año de 1822–, nacería en esta vida que es la nuestra igualmente Catalino Curet Alonso.

Como ya conocen, 1926 es su año de nacimiento. Ciento cuatro años después, y en lo sucesivo, Tite sería el repositorio y portavoz de esa solidaridad ancestral afrodescendiente. Ahí están sus canciones como muestra de ello; no sólo «Plantación Adentro». ¿Qué otras composiciones podríamos mencionar que sean evidencia de esa solidaridad ancestral? Es una tarea que ahí les dejo. Tite recurre a la universalidad de la música para honrar a los esclavizados africanos y aborígenes; para honrar a su pueblo. «Honrar honra», como expresó una vez mi Maestro Jalil Sued Badillo en la inauguración del evento «Noche de San Miguel» en el año 2008.

Así, pues, ¡Viva Curet: El poeta del pueblo! nos permite una reflexión amplia y profunda en torno a la vida de nuestro Tite, «simplemente Tite». Su interioridad se expone a la luz de lo visible. Ahí está la magia del arte de José Rodríguez. El ojo de este fotógrafo del Caribe descifró los paralelismos y transversalidades entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ambos mundos componen la esencialidad de la humanidad. Y la oportunidad de apreciarlo por medio del arte fotográfico de José Rodríguez desde la figura del guayamés universal Tite Curet Alonso es adentrarnos en una peregrinación colectiva hacia nuestro lugar de origen, o, simplemente, hacia algún otro sitio donde concurren la permanencia y la trascendencia aludidas a lo largo del presente escrito.

Presentación del libro el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de Historia y Arte de Guayama. La autora es la directora del museo.

ILIANA PAGÁN TEITELBAUM ESPECIAL PARA EN ROJO

Aquí mataron gente por sacar la bandera

Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera —Bad Bunny/Benito

Antonio Martínez Ocasio,

“La mudanza”, Debí tirar más fotos-DtMF (2025)

5:00P.M. RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO

N

o nos criamos juntas. Ella creció por California. Yo, en Puerto Rico. Rondando el medio siglo de vida, hemos hecho hogar en la diáspora, en dos puntas del continente americano. De allí hemos venido. Henos aquí, como dos adolescentes risueñas preparándonos para nuestra primera gran noche de concierto en la isla de nuestro padre. ¡Wepa!

Vestirse. Ropa fresca colorida para el calor de fin de verano, abrigos para proteger del aire acondicionado intenso. ¿Maquillarse? ¡Sí, como niñas culecas! Tapar con pintura color arena las ojeras de años de sobrevivencia de calamidades pandémicas. Pintarse los labios como si el sol los hubiera acompañado todos estos días en plena época de huracanes. Peinarse. Flor de maga en el pelo, Thespesia grandiflora, la flor nacional (¿una copia hecha en China?).

Hay juguetones tatuajes de agua con la bandera de azul celeste, que no es el azul turquí de la hermana bandera cubana ni el azul marino de la dominadora bandera estadounidense. Entre risas, nos los vamos poniendo una a otra frente al espejo del baño. Una bandera sol taíno sonríe en mi pecho como si colgara de mi collar de cuentas turquesas. Una bandera mariposa abre alas de franjas coloradas bajo la cadenita dorada de mi hermana mayor. Más banderas en los hombros como alas: un coquí bandera quiere saltar al mundo, una bandera de puños alzados en lucha, el mapa de una isla bandera en el mar Caribe, un corazón bandera con alba estrella al centro, soñando libertad. (Quienes crecen en países con fiestas patrias y días de independencia no comprenderán acaso el júbilo de

forrarse con una bandera en resistencia, prohibida y perseguida por la Ley de la Mordaza de 1948 a 1957, cuando era ilegal desplegarla incluso en tu propia casa.)

Sesión de fotos mientras esperamos el transporte frente a la casa de nuestro hermano en Río Piedras, detrás de la Universidad de Puerto Rico, donde tuve la dicha de estudiar antes de que le quitaran los fondos. El hermanito menor ha salido a la competencia de natación del sobrino, así que desgraciadamente no hay fotos juntos. (Debimos tirar más fotos.) En la más bella foto de nosotras, una para enmarcar, brillamos dos floridas hermanas reencontradas frente a un jardín de flores cosmos anaranjadas en la luz dorada del atardecer. Grandes sonrisas de anticipación. Algunas arrugas incipientes y canas sin teñir. Cabezas y hombros unidos. Facciones que se reflejan. Gozo en las miradas.

Pasan tres vecinos haciendo caminata y la doña nos señala jocosa, —¡Yo sé a dónde van, jaja! Estábamos listas para el concierto de La Residencia de Bad Bunny.

Aquí nadie quiso irse

Quien se fue, sueña con volver

—Bad Bunny, “Lo que le pasó a Hawaii”, DtMF (2025)

6:00P.M. HATO REY, PUERTO RICO