EDITORIAL

EDITORIAL

El 25 de julio es una fecha ignominiosa en la historia de Puerto Rico. Marca el momento en que, por medio de una invasión militar, el gobierno imperial de Estados Unidos, impuso su poder absoluto sobre el pueblo puertorriqueño en 1898, iniciando un nuevo ciclo de subordinación colonial para nuestro país que dura hasta el presente.

Por eso, es un ejercicio inútil intentar encontrar y explicar diversos significados de esta fecha para el pueblo puertorriqueño. No sería así si Puerto Rico hubiera alcanzado su independencia un 25 de julio. Porque el día del nacimiento de una nación no necesita explicación, como tampoco la necesita el día del cumpleaños de una persona. Si la mera alusión al 25 de julio aún levanta ronchas entre nosotros es precisamente porque la fecha resalta lo obvio: la naturaleza colonial y subordinada de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos de América, subordinación que nos tiene aún dándole vueltas a la noria colonial después de 127 años. No ha habido un solo momento en nuestra historia en que Puerto Rico haya gozado de soberanía política. Lo más cercano fue la Carta Autonómica y el Gabinete Autonómico de 1897, autorizados tardíamente por el gobierno de España cuando ya se advertían los cañonazos de la Marina de Guerra de Estados Unidos en El Caribe.

La firma del Tratado de París para poner fin a la Guerra entre España y Estados Unidos, y la cesión y ocupación de Puerto Rico por las milicias estadounidenses, dieron al traste con el sueño soberanista. A partir de entonces, Estados Unidos ha retenido para sí la soberanía de Puerto Rico, bajo la Cláusula Territorial de su Congreso, y cualquier asunto relativo a la relación de Estados Unidos y Puerto Rico corresponde al sub comité de Asuntos Indígenas y Territoriales del Comité de Recursos Naturales del Congreso. Desde allí se legisló para Puerto Rico las Leyes Foraker y Jones, bajo las cuales se ordenó el gobierno colonial de la Isla durante la primera mitad del siglo veinte, y se nos impuso la ciudadanía estadounidense y el servicio militar en las Fuerzas Armadas imperiales.

En 1952, y bajo presión de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos se sintió obligado a dar un nuevo paso en su relación con Puerto Rico. Ahí vino el engaño de la Ley 600 y la llamada Constitución del Estado Libre Asociado ( ELA) con una apariencia de "gobierno propio" que le permitió a Estados Unidos zafarse de su obligación de someter informes sobre sus colonias/ territorios a la ONU.

En su libro, La farsa del Estado Libre Asociado, el procurador general de Puerto Rico de 1949 a 1951, bajo el primer gobierno del Partido Popular, y uno de los más prominentes juristas de su época, Vicente Geigel Polanco, denunció la naturaleza colonial de la Ley 600:

" La Ley 600 del Congreso no reconoce ni confiere soberanía al pueblo de Puerto Rico para hacer su constitución. El Congreso conserva la plena soberanía sobre Puerto Rico que

adquirió en virtud del Tratado de París; mantiene el status de posesión territorial que tiene la Isla bajo la sección 1 de la Ley Jones- que quedará subsistente en la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico- y lo único que hace la Ley 600 es delegar facultad en el pueblo de Puerto Rico para redactar un proyecto de gobierno interno, de régimen local, dentro del mismo marco orgánico de la vigente Ley Jones, sujeto ese proyecto a la aprobación final del Congreso de Estados Unidos , que es donde reside la verdadera soberanía sobre Puerto Rico".

Por eso, lejos de morir tras la inauguración del ELA aquel 25 de julio de 1952, la lucha y el debate en torno al estatus político de Puerto Rico, así como las posturas de los electores y los partidos políticos respecto a las distintas opciones de estatus - Independencia, Estadidad o ELA- han sido un punto principal de contención y división en el pueblo puertorriqueño. Precisamente, la polarización en torno al estatus político fue el caldo de cultivo para los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, a manos de policías de Puerto Rico transformados en esbirros aquel infame 25 de julio de 1978.

A pesar de decenas de consultas, plebiscitos y comisiones de estatus, la resolución del destino político final de Puerto Rico está tan detenida y estéril hoy como lo ha estado desde 1898. El Congreso y los gobiernos de Estados Unidos no han tenido la voluntad política para moverse a resolver de forma permanente el estatus de Puerto Rico, y los partidos coloniales que se han turnado el gobierno en Puerto Rico desde la segunda mitad del siglo veinte hacia acá, están cada vez más cuestionados y desprestigiados como interlocutores ante el Congreso.

La denuncia del embeleco de la Ley 600 y el ELA le costó el puesto y muchas angustias a Vicente Geigel Polanco. Sin embargo, su verdad prevaleció y se comprobó, más allá de toda duda y análisis, tras la aprobación de la Ley PROMESA y todas las instancias recientes en que el Congreso y los Tribunales de Estados Unidos han reiterado la relación de subordinación política de Puerto Rico a la Cláusula Territorial del Congreso de Estados Unidos. Una subordinación política que ha amarrado las manos y el espíritu del pueblo puertorriqueño y lo ha hecho vivir de crisis en crisis, y cada vez más sumido en la pobreza y la dependencia.

Las elecciones de 2024 demostraron que la mitad de nuestro pueblo elector quiere cambios profundos en nuestra relación con Estados Unidos, no para anexarnos ni seguir en el limbo colonial, sino para explorar un camino nuevo de amistad con un Puerto Rico soberano y verdaderamente democrático, y en cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y el mundo.

En Puerto Rico la colonia ha fracasado. No funciona para las mayorías de nuestro pueblo. Tras 127 años no es opción seguir dándole vueltas a la noria de la colonia perpetua, ya sea por miedo o por ventajería electorera o personal.

24 DE JULIO DE 1783

NACE LÍDER INDEPENDENTISTA CONTINENTAL

Simón Bolívar, nace en Venezuela, de familia acaudalada. Por la influencia de las batallas de Caracas y su maestro Simón Rodríguez, consagró su vida a lograr la independencia de América de España y de Estados Unidos.

25 DE JULIO DE 1898 INVASIÓN

Durante la Guerra España y EUA vs Cuba, las fuerzas yankis al mando del General Nelson A. Miles desembarcaron en Guánica; Miles venía con un historial de derrotar varios pueblos nativos en los EUA. Su acción sorprendió a los españoles y a los Estados Unidos, porque Miles había recibido instrucciones para desembarcar cerca de San Juan, pero él concluyó que si entraba por San Juan era vulnerable a los ataques de embarcaciones pequeñas.

Miles comenzó a mover sus tropas hacia San Juan, y su avance fue detenido en Aibonito en la Batalla de Asomante. Mientras se daba esta batalla fue que España y EEUUAA firmaron un armisticio el 13 de agosto de 1898. En otras palabras: la invasión comenzó un 25 de julio, pero ni ese día -ni en otro- las tropas de EEUUAA lograron rendir a Puerto Rico; España fue la que se rindió.

25 DE JULIO DE 1952

MUÑOZ MARÍN ESCONDE LA INVASIÓN

La ley que crea el ELA, fue firmada por el Presidente yanki, Harry S. Truman, el 3 de julio de 1952. El día 10, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por el yanki. Luego, fue el 25 de julio, cuando el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución. De este modo, el día que antes había sido en homenaje a un enemigo de moros, luego fue el día en que se marcaba la invasión militar de EEUUAA a Puerto Rico, ahora se conocería como Día de la Constitución.

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

25 DE JULIO DE 1978

ASESINATOS EN MARAVILLA

Como parte de una campaña represiva en contra del independentismo, fueron asesinados en Cerro Maravilla dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado. Los autores efectivos de estos asesinatos (tanto a nivel del ELA como del gobierno federal yanki) nunca han sido enjuiciados.

25 DE JULIO DE 2019

RICKY FUE EXPULSADO

Puerto Rico amaneció a la noticia de que el gobernador del ELA, Ricky Rosselló Nevares, tuvo que renunciar a su puesto por las protestas del pueblo.

26 DE JULIO

ASALTO AL CUARTEL MONCADA

El asalto, en Santiago de Cuba, fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo a cuyo mando estaba el entonces abogado Fidel Castro con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. El movimiento se completó con el ataque al cuartel “Carlos Manuel de Céspedes”, de Bayamo y fue derrotado. Fidel Castro se haría conocido en el país por el ataque al Cuartel Moncada, y su posterior enjuiciamiento. Su alegato de autodefensa quedó recogido en La Historia me absolverá.

27 DE JULIO DE 1915

MAGNICIDIO E INVASIÓN A HAITÍ

Del 1911 al 1915, Haití contó con 7 presidentes. Tras el derrocamiento del presidente Joseph Davilmar Théodore, ocupó el poder Vilbrun Guillaume Sam y poco después de su ascenso aumentó la inestabilidad política. Rosalvo Bobo, un exministro que se encontraba exilado en República Dominicana, hizo un llamamiento a la insurrección de los haitianos en contra del gobierno de Sam. En su llamamiento, Bobo también apuntaba contra los intereses de Estados Unidos. “El manifiesto emitido tiende a crear malos sentimientos en contra de los estadounidenses tanto en Haití como en República Dominicana”, alertó en una comunicación del

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Josefina Pantoja

• Perla Franco

• Alida Millán Ferrer

28 de marzo el enviado plenipotenciario de Estados Unidos en Santo Domingo, James Mark Sullivan. En julio la población se alzó contra Guillaume Sam, que ordenó la ejecución de 160 presos políticos. Esa decisión despertó la ira de una muchedumbre enardecida que irrumpió a la fuerza en la embajada de Francia, asesinó a Sam, lo desmembró y luego recorrió la ciudad exhibiendo trozos de su cuerpo. La respuesta yanki fue enviar a Marines para evitar “la anarquía”. “En realidad, ese acto protegió los bienes de Estados Unidos en el área y evitó una posible invasión alemana, señala un texto de la oficina de Historia del Departamento de Estado de EE.UU.” EUA impuso un tratado que estableció su presencia militar en el país hasta 1934 (www.bbc.com/mundo/noticias).

30 DE JULIO DE 1936

ENCARCELAN LIDERATO NACIONALISTA

“En 1936 don Pedro Albizu Campos y los líderes del nacionalismo puertorriqueño fueron juzgados y encontrados culpables de actos de sedición para derrocar el gobierno de Estados Unidos impuesto mediante las armas a nuestro país luego de la invasión norteamericana ocurrida en 1898. Fueron sentenciados a cumplir condena de cárcel en una prisión de Atlanta. Como evidencia contra los patriotas puertorriqueños se usaron, entre otros, discursos y acciones ocurridas en diversos eventos. Por ejemplo; no empece a que la Masacre de Río Piedras fue una acción de estado que tenía la intención de impedir el avance del nacionalismo puertorriqueño, acción dirigida por Elisha Francis Riggs que resultó en el cruel asesinato a nacionalistas, se responsabilizó a los nacionalistas por los hechos y posteriormente se utilizó como argumento contra ellos en los juicios de 1936.” (De: todosunidosdescolonizarpr.blogspot.co)

Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria. com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-lahistoria; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran. com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62616853, rumboalterno.net, calendarz.com/ y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

www.claridadpuertorico.com

FB: @CLARIDAD

Youtube: periódico CLARIDAD Oficial

Twitter: @Claridadpr

Instagram: elarchivodeclaridad

Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732

787-777-0534

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

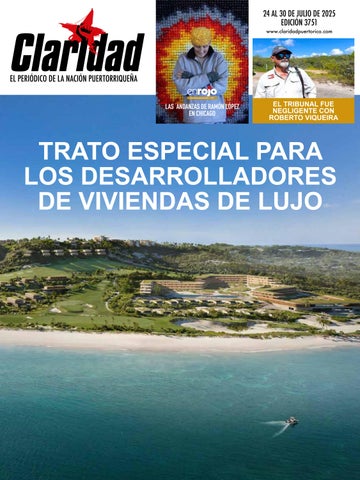

En su primera sesión, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado, PS 543, Ley Para la Promoción de Residencias de Alto Impacto Económico, para facilitar que se levante el megaproyecto hotelero-residencial Esencia sobre tres millas de la zona costera de Cabo Rojo.

Presentado por Thomas Rivera Shazt, presidente del Senado, el proyecto otorga un trato especial a proponentes de proyectos de vivienda con valor superior a los $1.3 millones. Esto facilita de manera directa la construcción del Esencia, el cual, según pretende el desarrollador, constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones, cuya inversión superará los $2,000 millones.

Examinado desde el punto de vista de si es necesario que el Gobierno de Puerto Rico, de la administración de Jenniffer

González, promueva ese tipo de vivienda, el planificador y estudioso de la situación de vivienda en el país, profesor Raúl Santiago Bartolomei, describió el PS 543, como “una busconería, cacería de renta por parte de desarrolladores inversionistas y facilitado por la Legislatura”. Cabe señalar que el senador Eliezer Molina votó a favor del proyecto.

En tono enfático, Santiago Bartolomei denunció que la medida es una totalmente a destiempo e innecesaria, y que es esa, precisamente, el tipo de vivienda que no hay que subsidiar, sino que, en todo caso, ese es el tipo de vivienda que más hay que recaudarle. Expuso que este tipo de proyecto es uno regresivo, contrario al argumento que alegan los que están a favor de que construir viviendas de lujo es necesario porque eventualmente eso aumenta la oferta a través de un proceso que se llaman ‘filtración’, que no es otra cosa que en la medida en que la vivienda nueva que se va construyendo es la más cara, la vivienda más vieja va bajando de precio. El estudioso del desplazamiento y la

gentrificación acotó que lo anterior no quiere decir que la vivienda sea asequible. “Es cierto que eso puede ocurrir, pero eso tiene varios asteriscos. El que la vivienda más vieja baje de precio no quiere decir que sea asequible; la vivienda más vieja es la que en peor condiciones está, la que más reparaciones requiere. La literatura académica indica que ese proceso, en la medida que se da (y no siempre se da), puede tomar varios años y hasta décadas en manifestar su efecto. La gente necesita vivienda asequible ahora, no en par de años o en par de décadas”.

Agregó que el proyecto PS 543 es uno que no le resuelve nada a nadie, excepto a un grupo bien selecto de desarrolladores. No es ni siquiera a todos los desarrolladores, dado que la inmensa mayoría de los desarrolladores en Puerto Rico se dedican a construir urbanizaciones, apartamentos; unidades que necesitan subsidios federales para atender la mayoría del mercado. Por el contrario, la gente que puede pagar un millón de dólares por una vivienda en Puerto Rico es un grupo bien selecto, son

los menos. El planificador apuntó que precisamente estos proyectos de vivienda más caros son los que mayormente requieren variaciones en el uso de terrenos y consultas de ubicación; son los que requieren procesos discrecionales de permisos.

Bartolomei hizo la observación de que las personas que tienen la capacidad de construir ese tipo de vivienda lo hacen con un arquitecto diseñador, no con un constructor en masa, y que quienes están comprando viviendas a ese precio son inversionistas individuales o corporativos, ninguno de los dos necesita subsidios adicionales.

El profesor de la Escuela Graduada de Planificación expuso que lo usual es que las viviendas que se construyen bajo algún programa de subsidio federal en Puerto Rico cuestan poco más de 400 mil dólares por unidad. Eso incluye un mantenimiento de 30 años, lo que no está en el precio de venta. Esos programas de subsidio incluyen ese mantenimiento de al menos 30 años y, si bien es cierto lo que dicen muchos constructores de que los costos de mantenimiento han aumentado, “eso lo que implica es que la solución no puede ser dejar que los constructores decidan qué es una vivienda asequible ni sus márgenes de ganancia”, expresó.

Al respecto reclamó que es el gobierno el que tiene que decir cuáles son los precios asequibles y los márgenes de ganancia, ya que la brecha entre lo que cuesta construir y lo que puede pagar la gente, “ahí es que van los subsidios y los subsidios públicos que prioricen áreas de oportunidad”. Añadió que las personas con este poder adquisitivo no van a construir en cualquier sitio, porque la única manera que a un desarrollador se le hace posible construir vivienda asequible sin ningún tipo de subsidio

...el planificador y estudioso de la situación de vivienda en el país, profesor Raúl Santiago Bartolomei, describió el PS 543, como “una busconería, cacería de renta por parte de desarrolladores inversionistas y facilitado por la Legislatura”.

es construir en tierra rural agrícola, la cual compra barata, y cuando logra convertirla a área desarrollable, a terreno urbanizable, aumenta de valor y entonces construyen las viviendas unifamiliares a través de lotificaciones simples, con subsidios FHA, subsidios al comprador por parte del gobierno. Santiago Bartolomei denunció sobre el PS 543 que las quejas que tienen los desarrolladores del sistema de permisos son en sumo cínicas porque el sistema que se tiene ahora lo diseñaron ellos. “Los desarrolladores se quejan de que antes construían entre 10 mil y 15 mil unidades al año en el 2002 a 2005, pero también esa era la época que más difícil era aprobar procesos de permisos en Puerto Rico, ya que los procesos ambientales eran mucho más estrictos y los procesos de revisión eran más rigurosos. Casi todos tenían que pasar por el proceso de consulta de ubicación porque no había plan de uso de terrenos”.

A juicio del planificador, el problema que tienen los constructores-desarrolladores en el país no son los procesos de permisos, sino la falta de liquidez.

“Desde el 2009 se ha reducido el periodo de revisión de la DIA, de determinaciones ambientales; se creó la figura del profesional autorizado para que se busque los permisos, muchas veces a espaldas de los municipios y el propio OGPe; le quitaron a la Junta de Planificación la facultad de examinar las consultas de ubicación; quitaron la legitimación activa. Eso son cosas que los constructores han pedido y se han hecho, y se siguen quejando de los permisos”.

Por último, llamó la atención a que por más Ley 22 (Ley 60) que haya, las personas interesadas en viviendas de ese precio no son inversionistas de verdad, sino especuladores nómadas. “Lo decepcionante

es la dirección en que se está moviendo el gobierno para atender la crisis de vivienda, sea facilitar la construcción, facilitar los procesos de permisos; de que ese sea el discurso que domine tanto, no solo en el gobierno, sino también en los comentaristas. Nos quedan varios años de seguir sufriendo esto”, resumió.

EL DESPLAZAMIENTO

COMO POLÍTICA PÚBLICA

En expresiones por separado, el licenciado Francisco Vargas Alcántara, miembro de la coalición Defiende Cabo Rojo, manifestó que se ve muy claro que el proyecto responde a una realidad distinta del país que está tratando de que se haga y se promueva vivienda asequible para los que residen aquí, así como el regreso de los jóvenes. “Sin embargo, vienen los legisladores a promover lo que ellos llaman residencias de alto impacto económico, que sabemos que lo que está tratando de hacer es promover inversión extranjera, que solo responde a la política pública de desplazamiento. Hay que recodar que la política pública de la colonia siempre ha sido el desplazamiento y no nos debe sorprender que detrás de este proyecto vengan otro tipo de incentivos económicos”, denunció respecto a los más de $485 millones en exenciones contributivas concedidas por el gobierno al citado proyecto.

El licenciado Vargas Alcántara alertó sobre la posibilidad de que tras PS 543 vengan otros tipos de incentivos económicos, debido a que la ley dice que hay que crear un marco legal para este tipo de residencias. “Hay muchas leyes que comienzan declarando una política pública y luego se le declaran cosas más específicas”, concluyó.

La nueva jefa del sistema educativo se reunió a principios de julio con representantes estudiantiles.

Por Adrián Rodríguez Alicea CLARIDAD

A más de un mes de la selección de la Dra. Zayira Jordán Conde, la representación estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alzó bandera sobre el desconocimiento de la nueva presidenta con relación a procesos de nombramiento, su comunicación con cuerpos representativos y la visión de gobernanza que trae.

De acuerdo con Edward Maldonado Rosa, integrante de la Junta Universitaria de la UPR, Jordán Conde dialogó con sectores estudiantiles durante la primera semana de julio, donde “se notó” que la también expresidenta de Atlantic University “no conoce el sistema de la Universidad de Puerto Rico”.

“Se ve perdida (con relación a) muchas de las cosas, cómo funcionan institucionalmente. Ya ella ha empezado a hacer nombramientos, como la vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, que está siendo ocupada por el doctor Jonathan Muñoz, que era decano de Asuntos Estudiantiles del Recinto Universitario de Mayagüez”, elaboró Maldonado Rosa en entrevista con CLARIDAD.

Sin embargo, la presidenta aún no ha nombrado, a 22 días de estar al cargo, un vicepresidente de Asuntos Académicos. Otra demora similar, agregó el representante, se dio cuando Jordán Conde removió al rector de la unidad de Utuado, Luis Tapia Maldonado, dejando una vacante de tres a cuatro días para designar un interino. Actualmente, el doctor Javier Pérez Lafont dirige el recinto utuadeño con el aval de la comunidad universitaria.

“El estudiantado y la comunidad universitaria del recinto de Utuado no apoyaba al doctor Tapia, y el reclamo de su destitución fue llevado al presidente Ferrao, ante el presidente interino Muñoz y ahora ante la

doctora Zayira Jordán. En cuanto al nombramiento del rector interino, está avalado por la comunidad estudiantil y no docente…”, explicó el estudiante.

Por otro lado, Maldonado Rosa advirtió que la doctora Jordán Conde ha abogado públicamente por una lógica de gobernanza “republicana”, con menos acceso a fondos públicos y con mayores inversiones del sector privado. Además, el representante estudiantil exhortó a mantenerse alerta ante determinaciones como la reciente aprobación del presupuesto— propuesto por la presidenta a la Junta de Gobierno—, cambios en las funciones de la administración central y en la autonomía de los recintos.

“La doctora Zayira Jordán Conde va a venir a improvisar con la Universidad de Puerto Rico, a tratar de aprender mientras la destruye y a escuchar muy poco el sentido de la comunidad universitaria. Así se vio cuando estaba celebrando los cambios en la beca Pell, de parte del Gobierno federal en el ‘Big Beautiful Bill’. Aquí todo apunta a un desconocimiento institucional”, aseguró Maldonado Rosa.

Respecto a las becas Pell, varias organizaciones educativas han aclarado que la nueva ley no altera el requisito de créditos. Es decir, aún solo se recaban 12 créditos por semestre para recibir los fondos.

En otra línea, el integrante de la Junta Universitaria subrayó que la comunicación de la doctora Jordán Conde con la Junta Universitaria no ha sido consistente, a pe-

Dra. Zayira Jordán Conde

sar de que todavía es julio y, por lo tanto, no ha comenzado el período lectivo del año académico. “Sin duda, va a ser un semestre bastante interesante”.

“Nosotros que estamos en posiciones de liderazgo estudiantil, tenemos que darle la oposición desde los cuerpos de gobernanza, pero, sin lugar a dudas, se necesitaría esa oposición de mayor resistencia, dentro de todos los cuerpos estudiantiles. No solo los consejos de estudiantes, sino desde la base”, manifestó Maldonado Rosa.

CAMBIOS CURRICULARES

Para Maldonado Rosa, la UPR requiere de cambios curriculares que se adapten a la realidad moderna. Y aunque apoya una revisión a los currículos, reparó en que ese proceso debe ir atado a una consulta que integre profesores, estudiantes y todos los componentes que resultan afectados por esos cambios.

“Cuando el doctor Ferrao intentó pausar la admisión de 64 programas académicos, lo hizo de una manera mala. Así no debe ser. La doctora Zayira Jordán Conde prácticamente comparte la visión del doctor Ferrao en cuanto a los cambios curriculares, y aquí entra nuevamente su desconocimiento de la reglamentación y los procesos institucionales: ella se ve que mandaría la orden de cambiar programas sin seguir el proceso debido… Es algo de lo que debemos tener conciencia. Puede ser una lucha que no se ha acabado”, concluyó el portavoz estudiantil.

Frente a esta nueva dirección, Maldonado Rosa instó a la comunidad estudiantil a mantenerse vigilante ante las futuras decisiones, al mismo tiempo que “dar la oposición cuando tenga que darse”.

...“se notó” que la también expresidenta de Atlantic University “no conoce el sistema de la Universidad de Puerto Rico”.

Por Rafael Acevedo CLARIDAD

Recordarán aquello que repetía Benito antes de las elecciones trucadas del 2024: Jennifer mentirosa… Y no faltaba a la verdad. La campaña electoral de JGo, dirigida por el agente literario de Maripily, se fundamentaba en crear un miedo irracional: Estados Unidos le daría la independencia a Puerto Rico si Juan Dalmau se convertía en gobernador. Además, un contingente del ejército imaginario de Cubazuela tomaría el poder en la isla. Ese libreto, digno de la ciencia ficción, fue desmentido por cualquier persona pensante. Los titulares, sin embargo, mostraron a la congresista norteamericana, Nydia Velázquez, negando aquella narrativa de la Guerra Fría que la madre de gemelos repetía sin avergonzarse. Tantas y tantas mentiras. Brillando como una lámpara de vestíbulo de hotel, González habría dicho que “ahora sí que LUMA se va”. A seis meses de administración PNP LUMA no se va. Su ineficiencia y os aumentos en las tarifas de luz continúan, con todo y Zar de Energía. Y muchas más mentiras. En el mensaje de estado, que rompió records de atraso pues se llevó a cabo casi medio año después de lo acostumbrado, la gobernadora afirmó que asignaría $387 millones adicionales a los municipios. Horas después el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, afirmó que no había fondos nuevos para los ayuntamientos en el presupuesto. Podríamos hacer una lista muy larga con solo mirar aseveraciones de los últimos nueve meses. Son 27 mentiras probadas pero no voy a aburrirlos con esas enumeraciones. Ustedes saben que la mentira más grande es la de la estadidad. No. El robo del PNP no va a traer la estadidad como no lo ha hecho desde 1968, cuando Muñoz le pidió a Negrón López que asumiera la derrota.

Pero, acá entre ustedes y yo, ¿a quién le importa que Jennifer mienta? Tengo para mí que la honestidad no es un asunto que sea reverenciado en las batallas político partidistas. Parecería que está claro que mentir es el modo de “hablar” en la carrera

por administrar el territorio. Estamos en el más allá de la verdad, en la posverdad. La posverdad, es un concepto que usamos en el contexto político. Se refiere a la prevalencia de las emociones y las creencias personales sobre los hechos objetivos en la formación de la opinión pública. No es nuevo y puede rastrearse a través de la historia del pensamiento político clásico. Desde Nicolás Maquiavelo, a los filósofos contemporáneo Darío Sztajnszrajber o Slavoj Žižek..

A veces uno pierde perspectiva y dice que algunos políticos son “maquiavélicos”. No es para tanto. Por ejemplo, decir que Rivera Schatz lo es le resta fuerza al concepto. Es decir, un hombre que diariamente escribe diatribas sobre Bad Bunny como si este fuera el enemigo público y él -todo un presidente del Senado- un muchacho de Escuela Intermedia, no merece tal apelativo. Nicolás Maquiavelo, en su obra más célebre, El Príncipe, establece una conexión intrínseca entre la política y la manipulación de la verdad. El líder político, dice el florentino, debe ser astuto y pragmático, utilizando la imagen y la retórica para consolidar su poder. De ese libro se cita con frecuencia aquello de "el fin justifica los medios". Es decir, la verdad puede ser sacrificada como un cabrito en favor de la estabilidad y el control de las clases dirigentes. Y eso lo saben los mentirosos desde el siglo XVI. Entonces, mentir es parte del arte de gobernar. Maquiavelo sugiere que, en el ámbito político, las percepciones pueden ser más efectivas que la verdad factual. Si ganaba Dalmau se llevaban los fondos federales. Mentira. La verdad era que si ganaba Trump se recortaría el presupuesto. Hoy, o sea, cinco siglos después del pálido teórico de Florencia, algunos teóricos abordan la cuestión de la verdad en el contexto de la información y la comunicación. Por ejemplo, Darío Sztajnszrajber, filósofo argentino contemporáneo, explora cómo la saturación de información en la era digital ha complicado nuestra relación con la verdad. La posverdad, según él, surge en un ambiente donde los hechos pueden ser manipulados y reinterpretados a través de diferentes narrativas. Esto lleva a una crisis de la verdad en la política, donde las

opiniones a menudo se construyen sobre la base de desinformación o información sesgada. Esto no es un asunto que ocurre de manera inconciente. Hay conglomerados que trabajan de esta manera, a través del bombardeo de bulos e información falsa. ¿Recuerdan que el agente literario de Maripily es el asesor de la gobernadora y que TODAS las estaciones de radio, televisión y prensa corporativa responden a los intereses de la cuadrilla en el poder?

A mí me gusta pensar como si fuera un psicoanalista. No lo soy ni por asomo, pero fíjense que no miento. Dije que me gusta pensar como si lo fuera. La verdad no es un absoluto. Está siempre mediada por ideologías y contextos culturales. ¿Por qué los mentirosos son tan efectivos? Porque recurren al miedo y al anti intelectualismo. No es que los políticos de oficio -como González, que nunca ha tenido un trabajo fuera de ese ámbito- se dedican a la distorsión de la realidad, sino que se aprovechan de una manifestación del deseo humano de aferrarse a certezas en un mundo incierto. Aunque esas certezas sean que están jodidos. Es triste esta afirmación: “Estamos jodidos pero podríamos estar peor”. Triste pero efectiva.

Sí, Jennifer es mentirosa. El nieto de Hernández Colón también cuando propone refundar la colonia. O Rivera Schatz cuando defiende a los trabajadores y todas las mañanas nos habla del fricasé de conejo como si eso fuese política pública. La política partidista es en un terreno donde las verdades son construidas y deconstruídas constantemente, reflejando las tensiones entre el deseo y la realidad. El deseo irracional es más importante que la realidad material. Las emociones y las creencias parecen superar a los hechos. Las emociones de la nueva administración en la metrópoli y en la colonia son el odio y el miedo. Tendríamos que cuestionar las narrativas dominantes y a reconocer cómo las ideologías moldean nuestras percepciones de la verdad y la realidad política. No sé si estamos en condiciones para contestar una pregunta ¿Qué es la verdad revolucionaria? Tengo otra ¿nadie quiere contestar esa pregunta?

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

El resultado de la vista pública llevada a cabo en días recientes por el Subcomité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos sobre el trabajo de la Junta de Control Fiscal (JCF), en particular la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, ha sido la exposición de la intención de la JCF de quedarse.

En la vista, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, como ha reseñado ya la prensa, insistió en su postura de que hasta que el Gobierno de Puerto Rico no cumpla con la preparación de cuatro presupuestos balanceados y pueda regresar al mercado de bonos a precios razonables, no se cumple con los requisitos de la Ley PROMESA para que la Junta se vaya de Puerto Rico. También insistió en pagar $12 mil millones de la deuda de la AEE.

A preguntas de CLARIDAD al director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, sobre cuáles son esos criterios para que Puerto Rico pueda tener acceso a los mercados de bonos, este contestó que decirlo con especificidad es difícil, pero que en términos generales se puede deducir qué es lo que tendría sentido. Primero, la importancia de que si se va a emitir deuda nueva se consiga una clasificación de una casa acreditadora que otorgue un grado de inversión. Una vez se considera ese grado de inversión, habría que hacer una emisión, lo que dependería del mercado en ese momento. Señaló que la Ley PROMESA no especifica, ni la Junta lo ha puesto por escrito, cuál sería el mercado para bonos nuevos de Puerto Rico, si serían los inversionistas tradicionales, los inversionistas buitres u otro tipo de inversionistas.

Marxuach hizo el señalamiento de que la ley no dice que el gobierno tome prestado, aunque, eventualmente, Puerto Rico va a necesitar volver hacer inversión en bienes públicos, como lo hace cualquier gobierno. Para eso haría falta tomar prestado y sería imposible pagarlo todo al contado y de momento.

“Lo que es razonable o no depende de lo que en ese momento se esté pagando en los mercados. Hasta ahí podemos llegar, habría que comparar con otros emisores que hayan salido de la deuda qué tipo de tasa de interés pagaron, cuándo regresaron

Ilustración por Kike Estrada

a los mercados; pero siempre tomando en consideración cuál sea el cambio”, afirmó el director de Política Pública del CNE. De hecho, el CNE fue el único ente de Puerto Rico que sometió al Comité una presentación por escrito para esta vista pública.

Marxuach explicó que uno de los asuntos que el CNE consideró más importante llevar a la atención del Comité es que la Junta no está facilitando la capacidad del Estado para implementar prácticas fiscales y financieras adecuadas. Reparó en que esto se mencionó en la vista mayormente por congresistas demócratas. Describió como una contradicción que el mismo director ejecutivo de la JCF admite que se ha gastado mucho dinero en asesores y consultores, pero que cuando le preguntan qué hace falta para que se vaya la Junta, qué Puerto Rico puede hacer, la Junta esté contratando a asesores para que hagan el trabajo.

“En la medida en que esos asesores hagan el trabajo, qué se supone que Puerto Rico haga para cuadrar el presupuesto y poner controles internos pues no está generando la capacidad que se necesita”, expresó en relación al Gobierno de Puerto Rico. Aunque eso se llevó a la discusión fue un asunto que no se resolvió, dijo.

Al comentarle que en la ponencia del CNE se dice que en el presupuesto del 2022 hubo un superávit de $1,900 millones, si eso querría decir que hubo un presupuesto balanceado, la primera reacción de Marxuach fue plantear que esa es una

“pregunta interesante”, ya que esa conclusión la hace un informe de este mes de junio de la Oficina de Contabilidad General (GAO, siglas en inglés). En esa conclusión no está claro si se utilizaron las llamadas reglas modificadas de contabilidad, e incluso el director ejecutivo de la JCF dijo que estaban esperando a que los contables del Gobierno de Puerto Rico les certifique si de verdad se cumplió o no con los estándares de reglas modificadas, que son más rigurosos de lo que por lo normal le aplican a las entidades gubernamentales. Comentó que no está claro si el año acabó en superávit y si ese superávit se calculó de acuerdo a las reglas que requiere PROMESA.

Marxuach calificó como prematuros los pronunciamientos de la gobernadora de que el presupuesto que se acaba de firmar para el año 2025-26 ya está cuadrado. Apuntó que puede ser que esté cuadrado en papel, pero “no sabemos si de verdad cumple con los requisitos de contabilidad modificada y hay que esperar al 30 de junio del año que viene a ver si terminamos con un presupuesto balanceado, porque no es solo que en el papel esté balanceado, sino que en la realidad también”, afirmó.

Para el director de Política Pública del CNE su impresión sobre la vista fue que el propósito era uno más bien de supervisión. En su opinión, esas vistas se deben dar todos los años, por lo menos una vez,

SIGUE EN LA PÁGINA 20

24 al 30 de julio de 2025 • 3751

Cuando Alejandro Molina del Centro Cultural Juan Antonio Corretjer en Chicago me dijo que queria dedicarle un número de La Voz del Paseo Boricua a Ramón López y que si lo podíamos hacer a la par en el En Rojo, le dije sí, porque no, lo hablo con el director del En Rojo. Tanto Rafael Acevedo como yo conocimos a Ramón, fue director interino del En Rojo por allá por los noventa y sus tapices fueron la escenografía por muchos años del Festival de Apoyo a CLARIDAD, uno de los tapices de la bandera engalana la oficina del En Rojo. Lo que no imaginé nunca era lo mucho que iba a aprender de las andanzas de Ramón en Chicago.

Casi nunca echo de menos el periódico impreso semanal, he aprendido a bregar con el mensuario, pero en ocasiones como esta me gustaría que tuviéramos capital para poder imprimir muchos ejemplares para que la gente lo coleccione y sus hijos e hijas conozcan las andanzas de un puertorriqueño en las entrañas del mounstro.

En este En Rojo se recogen múltiples ensayos de la autoría de López, narrando y desmenuzando lo que es vivir en la Ciudad de los Vientos, pero tambien entrevistas y varios ensayos sobre él. Elizam Escobar, Carlos Quiles, Eduardo Arocho y

Michael Rodríguez Cruz hablan de la obra y la contribución de Ramón a la cultura en Chicago, Puerto Rico y de su legado para las futuras generaciones.

Gracias a Alejandro Molina y a la gente de La Voz en el Paseo Boricua por contar con CLARIDAD/En Rojo para este maravilloso homenaje al flaco y su obra.

Alida Millán Ferrer Directora CLARIDAD

Para ver el resto de los artículos vaya a nuestra página web: claridadpuertorico.com

La idea para esta sección nació hace casi dos años, en una conversación con José E. López, Director Ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño. Hablábamos entonces de la posibilidad de “hacer algo” con los escritos, poemas, gráficos y demás materiales que habíamos logrado rescatar de unos Zip disks corroídos donde los encontré.

En el año 2014, mucho después de que Ramón regresara a Barranquitas para cuidar la casa que le había legado su tía, me dejó un mensaje de voz conmovedor. Al marcharse de Chicago, la mayor parte de su equipo informático fue reutilizado de inmediato y los medios de almacenamiento terminaron en una caja de leche, donde reposaron cómodamente durante años. Tiempo después, en una limpieza, la caja llegó a mi ofici-

na, y fue entonces cuando decidí intentar rescatar los archivos que contenía.

Fueron casi ocho meses —intermitentes— de limpieza y conversión de archivos: de textos a formatos legibles, de imágenes en formato PICT a JPG y luego a PNG, y finalmente, de grabarlos en dos CDs que envié por correo a Ramón. De ahí, el mensaje de voz.

AGRADEZCO PROFUNDAMENTE A:

• Rubén Gerena, por responder siempre con alegría a mis pedidos de último minuto.

• Jan Susler, por revisar la traducción al inglés del ensayo de Elizam Escobar sobre Ramón.

• Alida Millán Ferrer, por aceptar el concepto de publicar simultáneamente el contenido en español de la sección de Ramón en el sitio web de

Claridad, por su revisión final a contrarreloj, y por ser una fuente constante de inspiración.

• Dr. Michael Rodríguez Muñiz, colega en la Junta Directiva del PRCC, por aceptar de inmediato mi solicitud de un ensayo introductorio.

• Carlos Quiles, también, por respaldar esta idea desde sus inicios y por aceptar escribir el ensayo desde la perspectiva puertorriqueña.

• Clarisa López Ramos, por estar siempre disponible para la lectura, correción y traducción al español de los artículos.

• Eduardo Arocho, por su entusiasmo y abrazar el concepto tan pronto conversamos y contribuyendo poniendo al día su ensayo y aportar el audio de la entrevista de Ramón.

• Greg Bozell y Barbara Popovich, anteriormente trabajadores de CAN-TV, por el permiso de uso del video de Ramón López.

CARLOS QUILES SUPLEMENTO ESPECIAL

El término “diáspora” se refiere a aquellos grupos de seres humanos que por una o más razones dejan su lugar de origen para asentarse en otro lugar distinto, manteniendo su identidad, costumbres, cultura y otros elementos que los caracterizan como grupo. Mayormente, cuando hablamos de la diáspora nos referimos a ese grupo de seres humanos ya establecidos en ese otro lugar. Son muchos los elementos, y bastante complicados en extensión y contenido, que se deben considerar para un análisis profundo del concepto. Pueden considerarse el hambre, las guerras, el nivel de desempleo, la persecución política, el estatus político, la decadencia de algunas regiones, los fenómenos atmosféricos y un largo etcétera. Por tanto, no pretendemos aquí, por el limitado espacio, hacer los juicios y análisis que se requieren para entender comprensivamente el término “diáspora”. Hacemos estos comentarios para poner dentro de un contexto el tema que nos ocupa en este escrito: la presencia de Ramón López en la Comunidad Puertorriqueña de Chicago.

La diáspora puertorriqueña de Chicago, que es lo mismo que decir la comunidad puertorriqueña de Chicago, como muchas otras comunidades boricuas a través de los Estados Unidos, se fue formando por razones del estatus colonial de la Nación Puertorriqueña. Allí establecida, desde sus primeras confrontaciones para darse a respetar, se fue organizando como una comunidad de lucha y resistencia, que al sol de hoy se mantiene y se sostiene con y de los principios de identidad cultural, idiosincrasia y principios nacionalistas de su Puerto Rico de origen.

En el 1994 llegó a esa comunidad el antropólogo, artesano, artista y polifacético creador a muchos ni-

veles, Ramón López. Inmediatamente se integró a la comunidad para contribuir de múltiples maneras y con un gran compromiso ayudando a reforzar los fundamentos esenciales de esa diáspora puertorriqueña.

Además de artista y artesano y de su preparación académica como antropólogo, Ramón contaba con una fuerte vocación por la educación popular para servirle a los sectores marginados de las comunidades. Su ideología política fundamentada en la liberación de Puerto Rico del yugo colonial y su conciencia cultural e identidad la puso al servicio de la diáspora puertorriqueña de Chicago.

Fueron muchas las contribuciones de Ramón López durante el tiempo que permaneció como miembro activo de esa comunidad. Entre estas, se pueden mencionar su participación y liderazgo en la conceptualización y construcción física de la Casita de don Pedro, la documentación etnográfica del Paseo Boricua y su simbolismo dentro y fuera de la diáspora puertorriqueña de Chicago. Fueron varios los ensayos que escribió relacionados con el surgimiento del Paseo Boricua. Se le atribuye, también, haber bautizado con ese nombre a ese espacio donde está ubicada la comunidad puertorriqueña. Ramón López trabajó, además, en la instalación de las dos banderas monumentales de Puerto Rico, esculturas que demarcan el espacio de la comunidad puertorriqueña en Humboldt Park. Fue Ramón quien identificó e interpretó la instalación de esas banderas como un acto de soberanía espacial y de afirmación cultural de la diáspora.

Ramón López fue el creador de las pulseras y collares de cuentas, conocidas como “dijes de mostacillas”, con la bandera de Puerto Rico, convirtiéndolas en un símbolo artesanal de la puertorriqueñidad en la diáspora. De la misma forma, colaboró con

el Periódico Boricua, periódico mensual del Puerto Rico Cultural Center (PRCC), del cual fue uno de sus fundadores. Trabajó como educador y creador curricular en la escuela Dr. Pedro Albizu Campos y en ASPIRA, ayudando a conformar una educación culturalmente pertinente por medio de la integración de la historia de Puerto Rico, la producción artística cultural y el activismo comunitario.

Fue organizador clave de la Parada de los Reyes Magos, de 1994 al 2002, ayudando a entrelazar las raíces afrotaínas, la bomba y la pedagogía popular en esas fiestas de Reyes. Como defensor del simbolismo cultural a través de las artes visuales, ofreció talleres en los que explicaba la importancia de ese concepto y publicó ensayos sobre la resistencia cultural en la diáspora. Fue Ramón el compositor de La bandera más grande, composición que se considera el himno del Paseo Boricua. Todas estas y muchas otras fueron contribuciones de Ramón López que de una u otro forma contribuyeron y siguen contribuyendo al desarrollo de la diáspora puertorriqueña en Chicago, a la que este servidor, por gratitud y por los méritos más que ganados por esta comunidad, ha querido nombrar, sin ninguna autoridad, pero con mucho corazón, el pueblo número 79 de Puerto Rico.

Sin duda alguna Ramón López es uno de los mentores más importantes y significativos para las nuevas generaciones de puertorriqueñas y puertorriqueños que son trabajadores culturales y activistas, no solamente en la comunidad puertorriqueña de Chicago, sino también en otras comunidades boricuas en los Estados Unidos y en la propia Nación Puertorriqueña. Está prohibido olvidar a este importante personaje de las luchas libertarias y culturales en y fuera de Puerto Rico.

MICHAEL RODRÍGUEZ MUÑIZ SUPLEMENTO ESPECIAL

Ramón López (1953–2020) temía haber perdido su colección de ensayos sobre cultura popular y transformaciones urbanas en el Chicago puertorriqueño. Los había dejado atrás por accidente al regresar a su amado Barranquitas, a mediados de los años 2000. Por fortuna, la historia no terminó ahí. Años después, por azar, su colaborador de siempre y guía tecnológico, Luis Alejandro Molina, recuperó los ensayos de cuatro antiguos “zip drives”, un sistema de almacenamiento hoy obsoleto. El hallazgo llenó de alegría a Ramón, quien veía en esos textos la culminación de años de investigación y reflexión. Lamentablemente, en 2020 falleció antes de que los ensayos “chicagüeños” vieran la luz pública.

Ramón fue muchas cosas: narrador, tejedor, historiador, sanador, músico, educador. También fue un etnógrafo excepcional—un escriba y analista de la vida social. Formado como antropólogo, primero en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y luego como doctorando en la New School for Social Research en Nueva York, Ramón desconfiaba de la investigación a distancia. “Necesito el ruido, el color, las palabras, la música de la gente que me rodea porque así es como trabajo”, comentó una vez en entrevista.

Su deseo de cercanía e inmersión no era un simple estilo metodológico, sino una necesidad vital. Ramón—el etnógrafo—se propuso documentar las formas populares de la cultura puertorriqueña, tanto del pasado como del presente. Esta misión, sostenía, exigía un compromiso directo y sostenido con los objetos culturales y con las relaciones y comunidades donde se producían, consumían y transformaban. Dio vida brillante a esta práctica intelectual y ética en sus obras mayores—Los bembeteos de la plena puertorriqueña (2008) y El movimiento de los Reyes Magos hacia la estrella sola (2008).

Sus ensayos recuperados se basan, como él mismo afirmó, en “trabajo de campo extenso” en los barrios de Chicago entre 1994 y 2001. En 1994, Ramón dejó su cátedra en la Universidad de Puerto Rico y se mudó a la Ciudad de los Vientos para dirigir la escuela alternativa de Aspira. Llegó en un momento propicio para un etnógrafo de la cultura.

Durante su primer año, presenció el levantamiento de los imponentes arcos de acero del Paseo Boricua, colocados en puntos estratégicos de la calle Division, en la zona de Humboldt Park/West Town. En uno de sus ensayos, Ramón

Portada de Los bembeteos de la plena.

rememora aquel instante. Narra cómo “el monumento más grande a la bandera puertorriqueña jamás construido” requirió una “síntesis asombrosa” de historia comunitaria, virtuosismo arquitectónico y creatividad en acero. Sin embargo, las banderas gemelas no eran solo una hazaña estética y técnica; eran una declaración política profunda contra la gentrificación, ese proceso racializado de desplazamiento que ya había desmantelado otros enclaves puertorriqueños de la ciudad. El Paseo Boricua, afirmaba, era “un acto de recuperación territorial, una forma de resistencia frente a la aplanadora del poder blanco y rico”.

Ramón se volvió pronto un rostro familiar en la comunidad. Cuando no cuidaba su manada de gatos, se le veía editando la revista Boricua en las oficinas de la campaña por la libertad de los presos políticos puertorriqueños, o recogiendo información y morcilla en la bodega del barrio. Su silueta delgada era una presencia constante en charlas educativas, protestas y eventos culturales—algunos de los cuales organizaba o dirigía. El etnógrafo se sumergió de lleno en el entramado de la vida comunitaria, encarnando lo que algunos llaman “participante observador”. Con el tiempo, ese campo de estudio inicialmente ajeno se transformó en su hogar adoptivo.

Gran parte de lo que vio, vivió y escuchó aparece en sus ensayos. Imagino que algunos comenzaron como notas de campo o transcripciones de conversaciones. ¿Fueron preludio de una obra más extensa? Quizás nunca lo sabremos. Pero Ramón dejó un regalo. Cada ensayo, un archivo en sí mismo, rebosa de intuiciones e invitaciones para explorar esta esquina del Chicago puertorriqueño. Su escritura revela una fascinación genuina, incluso una admiración cautelosa, por las múltiples capas sociales, políticas, culturales y espirituales del barrio. Estas historias y luchas, sin duda, merecían ser contadas.

En esta colección de ensayos, Ramón, el etnógrafo, asume el papel de guía turístico. Una elección adecuada, pues los recorridos son parte habitual del Paseo Boricua. La mayoría los dirige el poeta e historiador aficionado Eduardo Arocho, cuya infancia en Humboldt Park y obra literaria son el foco del ensayo de Ramón titulado “Poesía en zapatos arcoíris”, en honor a la “poetópera” de Arocho.

Como todo recorrido, el de Ramón tiene múltiples paradas, aunque no pretende ser exhaustivo. Este guía no lo cuenta todo. De hecho, lo admite en su conmovedor ensayo “Los migrantes cimarrones”. Reconoce que sus textos no pueden—ni intentan—abarcar toda la vastedad del barrio. En lugar de perseguir lo

imposible, enfoca el paseo en “la cultura que la gente crea por sí misma—no la impuesta o fabricada por sectores dominantes”. Prefiere lo espontáneo a lo guionado, lo híbrido a lo homogéneo. Para Ramón, la cultura popular es compleja, dinámica, y en esencia mulata: una realidad que no admite esencias. A lo largo del recorrido, deja claro su propósito etnográfico, cuidando de no abrumar al lector con abstracciones.

En el trayecto conocemos a personas como la anciana Doña Lula, creadora de muñecas Madama. Junto a su nieta, la fotógrafa Lin, Doña Lula comparte su fe y afirma la belleza de la negritud. También aparece el introspectivo y acelerado lirismo urbano de Juan Pablo Fonseca, rapero nacido en Barrio Obrero y criado en Humboldt Park. Otras figuras surgen en el recorrido—algunas con nombre, otras anónimas—como vendedores callejeros, cantantes, manifestantes, jóvenes y residentes de larga data. Líderes comunitarios y figuras electas aparecen ocasionalmente, pero rara vez son el foco. Ramón prefiere centrar su atención en quienes carecen de estatus, influencia o capital—los que con frecuencia quedan fuera de los libros de historia y las conmemoraciones oficiales. En ellos encuentra la cultura popular más viva, desordenada y transformadora.

Su tour no se limita a las personas: se entrelaza con los productos culturales que circulan en la comunidad. Banderas, murales, camisetas, tambores, máscaras de vejigante, tornamesas, cajas de leche, carrozas. En un ensayo fascinante, describe un concurso escolar de arte cuyo tema era los Reyes Magos. Dos obras llamaron su atención: una representaba a Melchor, Gaspar y Baltasar como miembros de pandillas rivales; la otra los mostraba como vagabundos. “Aunque son deambulantes, todavía tienen algo que ofrecer”. En ambos casos, los estudiantes reinventaron a los Reyes como sabios callejeros.

Otro ensayo narra el surgimiento de un objeto cultural autóctono: dijes con la bandera de Puerto Rico, hechos con cuentas plásticas. Estos colgantes, recuerda Ramón, se volvieron un “éxito inmediato”, lucidos con orgullo en cuellos y retrovisores. Aunque considerados kitsch por algunos, el etnógrafo no cometió el error de ignorarlos. Para él, el valor del dije no radica en su material ni en su fidelidad estética a la bandera real, sino en los significados que la comunidad les atribuye, los usos que se les da, y su papel como puntos de encuentro donde se forma la solidaridad. En suma, comprendió que algo tan aparentemente simple como estos dijes podía funcionar como “puntos de encuentro” para la formación de comunidad y solidaridad.

El recorrido de Ramón escenifica encuentros con productores y productos culturales en distintos lugares del entramado comunitario. Hace escala en varios sitios, como los mencionados arcos de las banderas del Paseo Boricua y La Casita de Don Pedro, un terreno baldío y un garaje ruinoso transformados en ancla cultural y hogar de una estatua de bronce de Pedro Albizu Campos, antillano y revolucionario anticolonialista. En su ensayo “El otro baile de bomba”, Ramón describe con espesor etnográfico cómo el patio de la Casita se convierte en un escenario de lo sagrado y lo profano: un torbellino de cuerpos, movimientos, instrumentos, símbolos y sonidos que confluyen en bombazos explosivos y celebraciones intensas por la excarcelación de independentistas—indiferentes a las llamadas gentrificadoras a la policía.

A lo largo del recorrido, Ramón no se limita a lo bello o lo inspirador. Tal decisión acortaría el viaje, pero también traicionaría su propósito. El etnógrafo no es un promotor turístico. Su recorrido no busca “marcar” el área, ni higienizar ni fetichizar sus realidades. Busca explorar la vida cotidiana en este barrio puertorriqueño, contando una historia que no oculta su dureza ni su dolor. Ramón veía en la cultura popular una respuesta creativa y terca frente a la pobreza, la violencia, la gentrificación y el colonialismo.

“Ven a mirar conmigo mi barrio bravo”, invita uno de los ensayos. Sigue la invitación con una meditación sobre la economía del color en el vecindario. La vida pandillera en Chicago ha hecho del color una cuestión de vida o muerte. En al menos una ocasión, el etnógrafo enfrentó esa realidad. “Los colores son una cuestión de luz, así que cuando alguien me llamó y volteé, me encontré frente al cañón de una pistola, iluminado”. Pero las pandillas no son el único peligro. Como muchos jóvenes de Humboldt Park testifican, el hostigamiento y la vigilancia policial son cosa habitual. Y no solo los colores pandilleros despiertan sospechas. Ramón advierte: “En esta ciudad racista, afirmar lo puertorriqueño es un riesgo pintado en tres colores”. Curiosamente, es en

esos momentos en los que se adentra en los espacios y condiciones que la mayoría de los recorridos turísticos evita, cuando Ramón abraza la identidad de su sujeto antropológico. El “ellos” se transforma en “nosotros”. “Estas calles alquiladas, donde nos reconocemos, ahora llevan el aroma de Puerto Rico tras medio siglo de historias migrantes” (énfasis añadido).

Sin embargo, Ramón dice poco sobre su lector o visitante imaginado. Como todos los recorridos, el suyo está diseñado para quien desconoce, para quien podría beneficiarse de una excursión temporal por un nuevo territorio. Por ello, dudo que los puertorriqueños de Chicago estuvieran en lo alto de su lista. Su audiencia principal no parece ser otros enclaves diaspóricos que, a pesar de sus diferencias, reconocerían mucho en estos ensayos.

¿Para quién escribe, entonces? Creo que para puertorriqueños en Puerto Rico, especialmente aquellos que carecen de un conocimiento genuino o experiencia directa con “los de afuera”. Puertorriqueños que, quizá más que otros, tienen dificultad para apreciar “la inmensa resiliencia y creatividad cultural de los sectores populares puertorriqueños en la diáspora”. Demasiado a menudo, lamentaba Ramón, los puertorriqueños en Estados Unidos son acusados, por un lado, de asimilación, y por otro, de “folclorizar” la cultura puertorriqueña. Ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que halló en Chicago, y presume existe en otros rincones de la diáspora, son “formas de vida donde imposiciones, tradiciones, influencias, hallazgos y reinvenciones de identidad coexisten y se transforman”. La cultura popular puertorriqueña fuera del archipiélago no es un remedo. Aunque transnacional, sigue ritmos propios, enfrenta desafíos propios y bebe de fuentes culturales que encuentra en su camino. Y, en ese proceso, cultiva sus propias ansias de liberación y comunidad. Ramón, sospecho, vislumbraba un vasto aprendizaje posible en la cultura, la política y las solidaridades de tales lugares.

Por supuesto, ningún recorrido es eterno. El tour etnográfico de Ramón por Chicago concluyó con su último ensayo. No dejó, que sepamos, una conclusión. Pero sí legó una especie de cápsula del tiempo, un archivo donde es posible visitar o revisitar la vida puertorriqueña en el área de Humboldt Park al inicio del nuevo siglo. Mucho ha cambiado desde entonces. Las huellas de la gentrificación son visibles por doquier. Muchos de los negocios que nombra ya no existen, y otros han ocupado su lugar. Algunas de las personas que menciona han fallecido o se han ido del barrio. Pero otras permanecen, aunque sean menos con el paso del tiempo. Aun así, una caminata por la calle Division revela ciertas continuidades. Las banderas del Paseo Boricua aún ondean, y muchas de las prácticas y objetos culturales que visitó durante su recorrido siguen presentes. Y, sin embargo, debo confesar que esta colección despierta una profunda nostalgia. Me recordó a tantos compañeros del pasado, a acciones desafiantes, a sueños inconclusos. El cambio, sin embargo, no habría sorprendido al etnógrafo.

Si Ramón viviera hoy y se sumergiera nuevamente en Humboldt Park, imagino que escribiría sobre la profusión de murales que han florecido en las últimas dos décadas. Más aún, quizás dirigiría su mirada etnográfica hacia los clubes de autos puertorriqueños. Me pregunto qué pensaría del recién designado distrito Barrio Borikén. ¿Cuánto tiempo dedicaría al Museo Nacional de Artes y Cultura Puertorriqueña o al nuevo espacio de arte contemporáneo El Schomburg? ¿Cómo narraría la bienvenida jubilosa a Oscar López Rivera o los efectos de la pandemia de COVID-19 en las relaciones comunitarias? Solo podemos especular. Pero estoy seguro de que Ramón habría disfrutado la oportunidad de continuar explorando estos bloques cargados de historia, preguntándose, una vez más, lo que siempre estuvo en el corazón de su etnografía: “¿Por qué esta férrea insistencia en aferrarnos a una identidad puertorriqueña tan compleja como vital?”

Rubén, Ramón y Ángel, 2007 Durante la celebración del décimo aniversario de La Casita de Don Pedro y Doña Lolita, en 2007, se capturó esta imagen de los miembros de Bembeteo: Rubén Gerena, el director Ramón López y Ángel Fuentes, celebrando con música y memoria. Fotos suministradas

L’exactitude n’est pas la vérité.

–Matisse

ELIZAM ESCOBAR

SUPLEMENTO ESPECIAL A

En medio de un banquete en honor al pintor «naïve», Henri Rousseau, organizado por los artistas del Bateau-Lavoir a instancias de Picasso, el homenajeado—deleitado por la recepción—le susurró al oído a Picasso que, «Después de todo, tú y yo somos ambos grandes pintores: yo en el estilo Moderno, y tú en el Egipcio».

Este susurro—surgido «inesperadamente» en el contexto de una celebración mitad sincera/solemne, mitad jocosa/cruel—lo decía todo: la naturaleza irónica e indeterminada de la problemática de la percepción y la interpretación propia y del otro; la lúcida ingenuidad—«arrogante» y «bondadosa»— del Douanier Rousseau, y lo serio que se tomaba a sí mismo como artista. Pero marcaba también un momento simbólico y clave de alianza entre el arte moderno (que todavía no era «oficial» ni estaba aprobado por las instituciones dominantes) y el arte «ingenuo» (que se veía así mismo como «moderno», y en el caso de Rousseau, veía lo «moderno» como «egipcio»; o en otras palabras, como

«anacronía»). Esta alianza contra la academia y el «realismo» sería luego ajustada y puesta en su sitio (es decir, que devaluaría y colocaría el arte ingenuo y a los diversos «realismos»—el socialista, el de los muralistas mexicanos, el de Hopper, Balthus, etc.—fuera de la historia del arte moderno) por las nuevas autoridades e instituciones del «modernismo». Más tarde, entrados ya en la «Era Electrónica» y la crisis del «modernismo», comenzó a ganar terreno, debido a intereses diversos y a través de espacios simulacrales, todo arte foráneo al mundo del arte reconocido, ya por las academias, ya por las vanguardias, pero siempre bajo los códigos dominantes: el arte de los excluidos/marginados de la periferia, del «tercer mundo», del «segundo sexo», de las instituciones mentales y penales, etc. Entonces, parecido al banquete dedicado al bueno de Rousseau, algunos invitados (y no-invitados) a esta nueva «apertura», aprovechándose de esta, arrogantes y maliciosos, tomándose bufonescamente en serio, se susurran unos a los otros que a pesar de la simulaciones y disimulos a granel, cada grieta, cada gota, cuenta en el largo y difícil camino de la liberación y la libertad.

Esta anécdota y el análisis posterior nos sirven para asistir como invitados y enfrentarnos a la obra del tejedor puertorriqueño Ramón López.

La conexión que existe entre el aduanero-pintor Rousseau y el antropólogo-tejedor López estriba

en que su localización ante el orden establecido por las instituciones o esferas ideológicas/culturales está igualmente marcada por la diferencia que los sigue separando del «arte superior» como por la exigencia momentánea del mercado cultural moderno/postmoderno que tiene el poder de convertirlos en raros y valiosos ejemplares de excepción a la regla si le es conveniente o se hace inevitable. Tanto esa diferencia establecida por la división mecánica del trabajo como su valor en el mercado son determinados por la lógica, la política y la metafísica de la economía política que marca con su carimbo todo lo que toca. Todo deviene en mercancía (valor de uso, valor de cambio). Y al nivel del signo ideológico, todo deviene en status. Tanto las instituciones como el resto de nosotros exigimos credenciales: diploma, resumé, premios, exhibiciones, etc. Si, por ejemplo, el sujeto en cuestión es ama de casa o está casada con Diego Rivera, y le da por pintar y pinta bueno, ella es una pintora «in her own right» o «self-styled». El mérito está adjunto al código, y si se encuentra fuera de este, si se desvía, siempre se designará como «excepción» que confirma el código. El problema es que todo artista es, de alguna manera u otra, un artista «in her/his own right» a pesar de las credenciales o a falta de estas, y aunque se le mire con recelo, resentimiento o paternalismo. Lo que verdaderamente nos importa—después de todo—es la obra concreta, su fuerza creativa, su sentido, su historicidad, su relevancia. Sus ataduras o asociación a categorías y géneros, a estilos, escuelas o movimientos, a ideologías estéticas o al material que se utilice (hilos, pigmentos, fotos, metal, etc.) son de interés y de importancia, pero de segundo orden.

CAl contrario de Rousseau, a López no le gusta Picasso. A quien mira y lee es a Van Gogh. Tampoco le gustan los tapices clásicos europeos. Nos «susurra» Ramón: «Amo los textiles suramericanos precolombinos y los textiles huicholes del siglo 20. Gozo del arte aborigen australiano y del graffiti artístico callejero. Del arte puertorriqueño, me gusta más Denis Mario Rivera que Rodón.»

«Sin embargo,» continúa, «lo que más me nutre visualmente es caminar solo por los barrios y las calles».

«Tejo con tantas ganas que maltrató mi cuerpo bastante. Vivo con un permanente dolor de espalda y un gozo total de colores y palabras».

En esta breve «confesión» está encapsulada la estética y la ética de un creador que se ha decidido por el tapiz como forma artística.

Su obra es callejera, la que muchas veces teje también en la calle, ante el público. Ha sido utilizada como pancarta en marchas y desfiles además de expuesta en museos y galerías de arte.

En su aspecto popular, se puede entender un tapiz de López como si fuese una «plena visual». Es de-

cir, su narrativa puede apreciarse como un discurso paralelo al género musical puertorriqueño de la plena cuya temática responde a los acontecimientos trágicos y cómicos del momento, que afectan, de alguna manera, la vida pública o la psiquis colectiva. Ver, por ejemplo, El tiburón de la policía (1993) cuyo título también nos recuerda a la plena Tintorera del mar. La plena, de ritmo afro-caribeño y cantada en la forma métrica de la copla española, funciona como un periódico musical del pueblo. Y los tapices, en su función «periodística», incluyen en sus páginas hiladas relatos trágicos (como los retablos mexicanos) o de tono crítico/satírico además de cierto humor congenial al de las tirillas cómicas (como El gato volando en la calle–1995). Una vez se reconocen estos aspectos de la cultura popular y se entiende su papel social en la agenda nacional, como en las comunidades boricuas de la diáspora, nos preguntamos si son sólo eso: ilustraciones «pop» o textos narrativos usando un lenguaje visual construido con hilos. O si, simultáneamente, son obras de arte «independientes»: con autonomía relativa sobre cualquier actividad instrumental, de proselitismo, pedagógica, suplementaria. Ya que la labor de Ramón López es multi e interdisciplinaria (periodista, antropólogo, historiador, educador, curador y tejedor, entre otras

cosas), esa riqueza «contaminante» puede ser saludable como puede ser dañina en el peligro constante de abarcar demasiado y apretar poco.

DComo la obra de Rousseau, la de Ramón López parece ser «ingenua». Ciertas características—en su modo de ser—la hacen «anacrónica» cuando se la compara con las técnicas contemporáneas de la comunicación (e.g. la efectividad de una plena vs. la televisión) y la seducción hiperrealista de la imagen electrónica (e.g. un «muñeco de guata» vs. un rostro destellante a todo color de una revista de modas o de MTV). Estamos frente a una obra que es todo lo contrario a una máquina reproductora de imágenes electrónicas (y sin embargo—paradójica, o tal vez, lógicamente–es a través de la imagen xerográfica que ésta nos llega a la prisión) cuya sublimidad extasiada busca la inmaculada «perfección» de las superficies y la higienización de toda contaminación «manual» («manual cleansing»), «artesanal», «anti-maquinal», etc. Todavía más si las únicas herramientas utilizadas son precisamente las manos y una solitaria tijera para SIGUE EN LA PÁGINA 16

cortar las hebras del pompón de acrílico, de lana, o de algodón.

ENuestro tejedor es, sobre todo, un colorista, no en el sentido de los fauvistas sino en el sentido combinado del puntillismo/divisionismo del post-impresionismo de Seurat (el título, La di-visión of the light, puede ser concebido como un juego de palabras con el nombre de la calle principal de la comunidad boricua en Chicago y la técnica del divisionismo de Seurat y otras alusiones que nos podíamos imaginar) y el expresionismo de Van Gogh. Como Seurat con los pigmentos, López construye sus imágenes a través de hilos de colores sólidos cuya mezcla toma lugar en la retina del ojo. Este proceso de construir colores es lo que más le apasiona. Como Van Gogh, a través de la vibración cromática busca un efecto emocional lo cual no excluye el efecto sensual como un verdadero banquete del color que podemos apreciar en tapices como La amiga de Papo Bangó (1992) y Tocar fondo (1993). Pero, como en todo arte, el efecto será siempre indeterminado, relativo al sujeto que mira, a la fuerza creativa/plástica/sensual/conceptual de cada obra, a la distancia envuelta, o a la calidad de la reproducción con que se cuenta de la obra. El mundo que se nos proyecta a través del color es un mundo más o menos plano y que sólo al mirar desde lejos podría crear una ilusión de perspectiva. Sólo que este mundo no descansa en la perspectiva aérea o lineal sino en la relación que existe entre la solidez formal de las imágenes, y la combinación narrativa de lo cotidiano-callejero (su aspecto urbano, social, de la «vida externa», el ruido mundano) con su modalidad «mágica», donde la presentación de los sucesos de la difícil y dura vida en el barrio se hace «liviana», como si su interlocutor fuera un niño que asiste a entender la realidad a través de un cuento de hadas. Para mí, es éste el aspecto que más invita a la mirada, al pensamiento, a la emoción; el más profundo, más mental, más simbólico y más extraño que surge de estas composiciones. No es, entonces, la reducción del color a una mera sensación retinal o su carácter de narración cotidiana lo que yo más valoro en estos tapices sino cómo lo cotidiano se nos ha devuelto como extrañeza y poesía. Esta extrañeza poética, este espectro de lo mítico, traspasa, para bien o para mal, el mensaje, la prédica, el apelar a la consciencia o simpatía del espectador.

Este aspecto—logrado totalmente en algunos tapices, en otros, parcial o «dañado» al forzar la temática o debido a fallas formales, que brevemente tocaremos en la sección F—adscribe a la obra su valor artístico, porque en la relación formal y temática se logra una fuerza que trasciende la mera habilidad artesanal, los límites del material usado y su significancia inmediata. Es este el valor simbólico que traspasa el carácter arbitrario y racionalizado del tapiz como objeto fetichizado o artísticamente subestimado; o como instrumentalidad sociológica, antropológica, de lo político-directo, etc. De no ser así, los tapices de Ramón López serían tautológicos, ecos de otros ecos, verdadera-

mente pobres competidores en el juego obsceno de los medios de la comunicación masiva. Porque comparados a la insaciable promiscuidad de éstos, a la velocidad que las imágenes pueden alcanzar en el video, a la omnipresencia de los mensajes y los comerciales catatónicos que a través del imperialismo terrorista de la imagen electrónica nos invaden, penetran, e infectan diariamente, un tapiz de superficie suave, que funciona con una teoría del color siglo diecinueve, sin ser hostil al ojo, artesanal, inocente como una caperucita roja en el mundo de los lobos de la informática y la cibernética, puede resultar completamente obsoleto y anticuado.

Pero es ahí, precisamente, donde reside su valor: en su ser «anacrónico» y en su capacidad utópica de simbolizar y realizar el deseo aquí, ahora, a través de la narrativa mágica de sus imágenes, lo que no quiere decir que se renuncie al carácter trágico de la vida. De esta manera, podemos traspasar—no devaluar o rechazar—tanto el concepto aristotélico de catarsis (purificación de las pasiones a través del arte, de la emoción estética) como el del «arte político» que tiende a prescribir una línea de acción sin entrar en diálogo con los participantes, o en el mejor de los casos, que aspira a la concientización que mueve a una futura acción en algún imaginario de lo político-directo.

Mas lo extraño es que estos «barrios calientes» que habitan los tapices de nuestro Ramón Rousseau sean transformados—aunque su «autor» lo quiera o no—en un teatro existencialista color de rosa, distanciados «existencialmente» de la calle «real». Lo «increíble» o lo absurdo del barrio «real» nos llega a través de la «mirada» alegórica o fabulada del tapiz. Una mirada que teje, imbrica, la fantástica existencia de la vida del barrio, del ghetto: el peligro o los banales misterios de la vida nocturna, la presencia constante de la policía, los emblemas de la identidad nacional. Y en los más mágicos y surreales, el tema del naufragio de los migrantes «ilegales» o un gato a veces espectral testigo del exterminio y la violencia cotidiana del barrio (e.g. En el cielo y en la calle–1995); a veces hermanado a todos esos gatos bufones de los paquines: la gata de Tobita, Félix, Garfield, etc.

FTodo material, toda forma artística, tiene su potencial y su límite. El tapiz, tal y como lo trabaja Ramón López, funciona mejor cuando las imágenes se simplifican y en vez de aspirar al modelaje (buscar el relieve a través del claroscuro) asentarse en el modulaje (construir ajustando un área de color al color de sus áreas vecinas). Las figuras demasiado delineadas o que tienden al volumen creado por el modelaje son plásticamente inferiores a las que surgen por la modulación. La forma de lograr los ojos de algunas figuras como en Papo Bangó frente a sí mismo debilita la presentación de éstas y la composición del tapiz. Por el contrario, los ojos simples pero impactantes del gato en Gato sediento, o los sutiles y modulados ojos de la mujer en Tocar fondo, trabajan perfectamente en su relación con los colores vecinos y las formas más geométricas de las composiciones. Lo mismo

sucede en la relación que se establece entre figuras y fondo. En La di-visión of the light, la figura a la derecha del espectador parece como si hubiera brincado de repente ante la cámara de un fotógrafo preocupado verdaderamente con el trasfondo. Aunque parezca «interesante» el efecto temático, en términos formales se hace incongruente (en el sentido negativo del término) con el resto de la composición. «Borrar» la figura salvaría el tapiz. En otros tapices, el dinamismo entre figuras y fondo se logra causando una armonía en todo el plano del «cuadro» en composiciones como La amiga de Papo Bangó, Tocar fondo, Gato volando en la calle, y, especialmente, en un tapiz sin título donde aparece un largo gato azul con una niña negra en traje verde (al parecer volando en el aire tras haber chocado el uno con el otro) sobre el fondo más oscuro de los tapices que tengo ante mí.

GEn la obra titulada Gato sediento (la composición, a mi parecer, más lograda y compacta de las obras que he visto, y que pienso se ajusta más al medio del tapiz), de la serie El barrio que no amanece (1992-93), este gato-chihuahua, oscuro, largo y extendido como la-noche-que-no-termina, es un «representante» de su «referente temático» en un contexto reconocible de la vida en el barrio; gato anónimo, callejero, «sato», tal vez «homeless», sobreviviendo la escasez del barrio. Es también, una fábula/alegoría visual que invita a la identificación, la empatía con el hombre que se «animaliza» en la jungla urbana. Pero en el plano mítico del arte, en su realidad otra, su dialéctica de lo permanente, es el gato terrible, de mal agüero, que nos recuerda el carácter trágico o impredecible de la vida, el «absurdo» de que la vida termine en cualquier lugar o momento sin avisarnos y sin poder saciar la sed del cuerpo, de la experiencia, cognoscitiva, la curiosidad del gato. Gato místico del «sinsentido» que nos saca de la historia y la costumbre (aunque esa boca de incendios amarilla nos recuerde su contexto histórico), nos ambivaliza o nos abre los significados tirándonos al misterio como el no-problema. Esto, claro está, resultará ridículo, como si el tema fuese el espiritismo y la levitación. O la filosofía: irrelevante y lejana para sernos útil en la dialéctica de la calle. Sin embargo, este aspecto del misterio (que es lo banal de las cosas y no lo «escatológico») es tan político como una marcha o una huelga; tan «banal» como el enamorarse un buen día sin remedio; o como la explicación del porqué existe la pobreza: tanto económica como espiritual.

Por último, esta obra, desde el punto de vista estético, de la ideología de la forma, de la «historia» del arte, reúne elementos «pre-colombinos» con la llamada tradición «occidental»: Rousseau, Van Gogh, Seurat y Chagall han reencarnado en las manos de un tejedor boricua, de inspiración andina, huichol, «cósmica». El cielo estrellado de Vincent habita ahora los caseríos públicos de San Juan, la Division de Chicago, o el trasfondo de este infantil y diabólico gato que nos mira.

3 junio 1995, necrópolis, oklahoma

RAMÓN LÓPEZ

SUPLEMENTO ESPECIAL

Ser un vejigante no es lo mismo que vestirse de vejigante. Cualquiera puede colocarse el disfraz y disfrutar de la libertad de esconder la identidad personal en lugares de festejos públicos. En este caso, vestirse de vejigante es como vestirse de Mickey Mouse o de vampiro: el disfraz es un carapacho de identidad falsa y prestada, un mero ocultamiento del cuerpo para fines divertidos.

Ser un vejigante es algo más complicado. Se trata de asumir la identidad de un personaje histórico -lleva con nosotros casi cinco siglos- pero a la vez imaginario -desaparece al quitarnos el disfraz- que forma parte de los símbolos visuales de la cultura puertorriqueña. En este otro caso, vestirse de vejigante es el inicio de una convocatoria sobrenatural: una memoria cultural que se hace presente con propósitos ceremoniales.

El verdadero vejigante es un personaje de la calle, no del escenario. Su asunto es la libertad de movimiento, no la coreografía.