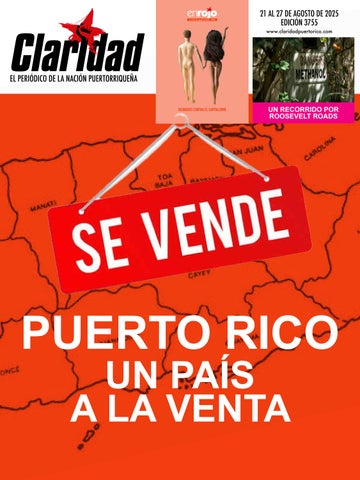

Se dice que de las crisis nacen las oportunidades. Pero en el caso de Puerto Rico, un país sumido en crisis constante desde hace más veinte de años, las oportunidades han surgido no para los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino para otros: los "buitres" y saqueadores para quienes las economías deprimidas como la nuestra son una presa fácil, sobre todo, si se les ofrecen en bandeja de plata como han hecho los gobiernos del bipartidismo PNP-PPD que se han turnado el recortado poder colonial en nuestro país.

La prolongada crisis y los desastres naturales y creados han atraído a toda suerte de aves de rapiña a nuestro país. Hoy, los únicos "buitres" que sobrevuelan Puerto Rico no son los que compraron a precio de quemazón la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora exigen el cobro de su acreencia con intereses. Lo que antes fueron latifundios agrícolas, masivas instalaciones militares, almacenes petroleros o grandes industrias pesadas arropando a Puerto Rico, hoy son intereses diferentes pero igualmente peligrosos, como el almacenamiento y producción masiva de energía con el volátil gas metano o los gigantescos proyectos turísticos que amenazan con convertir nuestras mejores playas y recursos costeros en enclaves exclusivos para millonarios extranjeros, mientras se desplaza y arrincona a nuestra gente.

Bajo el palio de las leyes 20 y 22 ahora Ley 60- los gobiernos de turno en Puerto Rico abrieron las compuertas para el despojo de lo mejor del patrimonio natural y edificado de nuestro pueblo. Por esa compuerta han entrado con fuerza los acaparadores de terrenos, los compradores de propiedades a cualquier precio, las propuestas para proyectos como Esencia en Cabo Rojo, que compromete 2,000 cuerdas de terreno costero insustituible del oeste de Puerto Rico para construir un enclave exclusivo, de donde la población circundante será desplazada y excluida, y los recursos naturales protegidos serán amenazados o destruidos por completo.

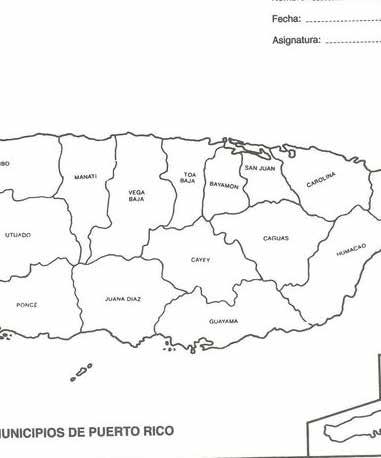

Ya el norte de la isla, particularmente el municipio de Dorado, se ha convertido en otro enclave exclusivo para extranjeros ricos, del cual no participan en igualdad de condiciones las comunidades aledañas. En algunos hoteles, se ha privatizado el acceso a las playas públicas, con rompeolas fabricados para mantener a raya el tránsito de los "locales". La distorsión del mercado de bienes raíces está haciendo imposible que personas nacidas y criadas en Dorado puedan adquirir una casa o propiedad en su ciudad o comunidad de origen.

Pero la fiebre de acaparamiento se extiende y tal parece que el área este de Puerto Rico, específicamente terrenos del municipio de Loíza, serán la próxima presa codiciada de estos mercaderes de las crisis. En entrevista con CLARIDAD, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, compartió documentos sobre la propuesta para el de-

sarrollo de otro enclave exclusivo en terrenos adquiridos por inversionistas extranjeros en su municipio, y al cual ella se opone por el impacto negativo qué tendría sobre el entorno y las vidas de su gente. El entorno natural de Loíza está afectado por los estragos de la erosión costera que lo ha tornado particularmente susceptible a las inundaciones. La crisis económica también ha propiciado la pérdida de población en el municipio.

Lo que una vez fueron la finca Los Restauradores sobre el Río Grande de Loíza y la finca de Veremundo Quiñones frente a la Calle Las Gardenias y La Hacienda Grande en dicho municipio, ahora forman parte de la propuesta del proyecto Loíza Country Side, un masivo desarrollo de ocho edificios, farmacia, escuelas, hospital, restaurantes, casino, supermercado, hotel, club y una plaza. En fin, toda una ciudad que también incluye los Loíza Ocean y Loíza River Side City, este último compuesto por 127 villas.

A propósito del proyectado enclave, el nombre de Veremundo Quiñones es de triste recordación para Loíza y Puerto Rico, pues el terrateniente fue el dueño del terreno donde hace 45 años la Policía de Puerto Rico asesinó a Adolfina Villanueva, en medio de un desahucio que terminó en tragedia y convirtió a la madre de seis hijos en símbolo de la resistencia de nuestras comunidades al desplazamiento y la exclusión.

Los gobiernos coloniales de Puerto Rico - sujetos al poder plenipotenciario del Congreso y el Presidente de Estados Unidos- no han tenido las garras, los poderes ni la voluntad para crear y liderar un plan coherente y sostenible de desarrollo para Puerto Rico. Aferrados al poder, la mala gobernanza, el clientelismo político y al préstamo fácil sin fuentes de repago, los políticos del PNP-PPD arrastraron las finanzas del gobierno de Puerto Rico a una deuda monumental de la que aún el país no se recupera. El remedio ha sido tan malo como la enfermedad. Luego de casi una década desde la creación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA y el nombramiento de una Junta de Control Fiscal (JCF) para la reestructuración de la deuda pública, que le ha costado $2.2 mil millones al pueblo de Puerto Rico, la quiebra está en pausa forzada, como parece estar en pausa también el gobierno de Jenniffer González y el PNP.

Lo que no está en pausa es la agresiva agenda de los "buitres" ni la complacencia con que desde el gobierno colonial le facilitan el acaparamiento, seguramente a cambio de jugosas donaciones a las campañas de los políticos, y las consabidas comisiones a cabilderos y demás intermediarios.

La consciencia sobre lo que verdaderamente está en juego en Puerto Rico lleva años creciendo en nuestro pueblo que, al igual que siempre, sabrá usar la resistencia como arma para defender nuestro único patrimonio de las garras y los picotazos de los "buitres".

21 DE AGOSTO DE 1831

REBELIÓN ANTIESCLAVISTA EN EUA

Nat Turner, negro esclavizado, en Virginia se alzó contra sus amos y acompañado de otros negros esclavizados se rebelaron en armas durante dos días en diversas plantaciones de la región. Al final, fue capturado y ahorcado.

21 DE AGOSTO DE 1959

LE PASÓ A HAWÁI

La nación en Polinesia fue convertida -contra muchos pronósticos- en el estado número 50 del imperio. Más de 10 años antes, ya Albizu lo había predicho: “El 10 de diciembre de 1947, en el curso de una entrevista sostenida en el Hotel Normandie, entre Albizu Campos y este conferenciante, comentando las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Albizu Campos dijo: —‘Truman convirtió el prejuicio racial en genocidio, al bombardear Hiroshima y Nagasaki. Pero en un ricoché político, eso los obligará a la admisión de Hawaii a la estadidad.’ Pregunté inmediatamente si Puerto Rico sería afectado. Su contestación fue la siguiente: ‘No creo que cometan la torpeza de anexarse a Puerto Rico. Pero habrá que recordarlea que Puerto Rico es una nación que no es asimilable. Y habrá que recordárselo no con hechos más o menos individuales, sino de una manera más general’.” (Juan Antonio Corretjer, Re: Albizu, Casa Corretjer, 2014). Todavía en el 2025, dos terceras partes de la población hawaiana no se siente aceptada por EUA (www. taaf.org/our-work/staatus-index-2025).

22 DE AGOSTO DE 2024 HIPOCRESÍA IMPERIALISTA

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de EUA,

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

“emitió las declaraciones más contundentes hasta la fecha sobre su postura respecto a la guerra entre Israel y Hamás y la crisis humanitaria en Gaza. ‘Seré clara: siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse y siempre me aseguraré de que Israel tenga la capacidad de hacerlo’, declaró esta noche. ‘Al mismo tiempo, lo ocurrido en Gaza en los últimos 10 meses es devastador. Se han perdido tantas vidas inocentes. La magnitud del sufrimiento es desgarradora’, afirmó, como si el sufrimiento en Palestina no fuera causado por Israel y sus aliados como los EUA.

23 DE AGOSTO DE 1960

FUNDAN LA FMC

La Federación de Mujeres Cubanas quedó constituida con el objetivo de alcanzar la igualdad y la emancipación de la mujer. La combatiente del Movimiento 26 de Julio, Vilma Espín la dirigió por décadas.

26 DE AGOSTO DE 1789

APROBACIÓN DE DECLARACIÓN

En Francia se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (es siglo 18, lo varón como sinónimo de ser humano), aboliendo el concepto del poder monárquico y que ha servido de base a muchas otras declaraciones. Su artículo 3 establece: “El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella”.

26 AGOSTO DE 1848

NATALICIO DE JUAN RIUS RIVERA

En la historia de Cuba se registran tres guerras importantes por la independencia

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Josefina Pantoja

• Perla Franco

• Alida Millán Ferrer

contra España en el Siglo XIX: la Guerra Grande, la Guerra Chiquita y la Guerra del 1895 … en las tres estuvo presente el militar mayagüezano nacido en el Barrio Río Cañas de Mayagüez (el mismo barrio de Eugenio María de Hostos).

A los 20 años participó en El Grito de Lares y luego siguió luchando desde Cuba.

26 DE AGOSTO DE 1989

LIBRE, FILIBERTO OJEDA RÍOS

Un jurado puertorriqueño en la Corte Federal de los EUA en Puerto Rico exonera al luchador independentista de todos los cargos en su contra, surgidos cuando durante un intento de arresto-asesinato del luchador por parte del FBI, el 30 de agosto de 1985, Ojeda ejerció su derecho a la defensa propia disparando contra el escuadrón yanki.

27 DE AGOSTO DE 1963

MARCHA A WÁSHINGTON DC

Unas 250 mil personas marcharon a la capital de EUA, mayormente negras y negros, exigiendo que se pasara la Ley de Derechos Civiles, con las demandas principales de empleos y derechos civiles. La marcha -pacífica- fue recibida por el entonces presidente John F. Kennedy, el mensaje principal lo dio Martin Luther King (“Yo tengo un sueño”), asistió a verla críticamente Malcolm X, ayudó a impulsarla Robert Kennedy. Los cuatro fueron asesinados en menos de 5 años.

27 DE AGOSTO DE 1972 EUA ELIMINA OBLIGACIÓN

Tanto en el seno del imperio como en Puerto Rico, el servicio militar obligatorio llevó a intensas protestas, en particular durante el genocidio contra Vietnam, lo que conllevó su eliminación. Todavía las fuerzas armadas yankis pudieran reinstaurarlo si lo consideran necesario.

Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria. com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-lahistoria; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran. com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62616853, rumboalterno.net, calendarz.com/ y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

www.claridadpuertorico.com

FB: @CLARIDAD

Youtube: periódico CLARIDAD Oficial

Twitter: @Claridadpr

Instagram: elarchivodeclaridad

Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732

787-777-0534

Por Cándida Cotto ccotto@claridadpuertorico.com

“Yo quiero que haya desarrollo para mi pueblo, pero tiene que ser muy sustentable y que no nos quiten recursos que los ciudadanos necesitan, como agua, luz”.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, se mantiene firme en su rechazo a que en su municipio se construyan megaproyectos turístico-residenciales, los que, no duda, desplazarán a los loíceños. Hace unas semanas, Nazario Fuentes hizo declaraciones públicas de que su Municipio no endosaba ningún proyecto relacionado con la compra de las fincas Los Restauradores, sobre el Río Grande de Loíza y la finca Veremundo Quiñones, frente a la calle Las gardenias y la Hacienda Grande.

En entrevista con CLARIDAD, la primera ejecutiva reveló que hace dos años recibió la visita de un grupo integrado por dos abogados, unos inversionistas puertorriqueños y una persona de origen hindú, quienes le dijeron que la persona que había comprado las fincas era un cardiólogo de Nueva York, pero no le dieron nombre. Al

momento de la entrevista la alcaldesa no pudo facilitar los nombres de los visitantes. De acuerdo con lo que le presentó el grupo, los proyectos son para millonarios. De hecho, los representantes le dejaron copia del concepto de lo proyectado, los cuales CLARIDAD pudo examinar. Las representaciones están identificadas como Ocean Option PR 203 y, Loíza 57-O. Los proyectos, según las ilustraciones, serían Loíza Country Side Estates, de ocho edificios, farmacias, escuelas, hospitales, restaurante, casino, un supermercado, un hotel, un club, una plaza y un hospital; toda una ciudad. El Loíza Ocean y Loíza River Side City, este último de 127 villas.

Los inversionistas, denunció Nazario Fuentes, le dijeron que iban a hacer de Loíza un Singapur, a lo que ella les contestó que estaban equivocados y que un tipo de proyecto como ese no lo iba a endosar. “Le dijimos que creíamos más en proyectos ecológicos, en proyectos que no desplazaran a nuestra gente, proyectos de vivienda para nuestra gente que no tiene”. Al ser tan tajante, la reunión se dio por terminada y, aunque le dijeron que iban a modificar los

proyectos, no ha tenido ningún otro contacto.

La alcaldesa de Loíza no tuvo reparos en denunciar que los inversionistas van a obtener los permisos de las agencias del Gobierno central para construir sus proyectos. En esa línea, censuró que el Estado no consulte a los alcaldes para otorgar créditos contributivos, en referencia a la Ley 2022 (Ley 60 de los créditos contributivos a los inversionistas extranjeros).

“Los inversionistas llegan y cuando llegan, ya tienen los acuerdos para no aportar nada al municipio. Hay una propaganda de que se van a crear empleos. ¿Cómo a un proyecto al que tú le das hospitales, farmacias, tiendas y lo encierras va a contribuir? A más, le diste unos incentivos para no pagar ni por construcción ni por nada, ¿dices que va a fomentar la economía del pueblo? Esa gente que llega a estos lugares no tiene ningún interés de socializar con los loíceños ni con nadie que viva en Puerto Rico. Ellos vienen, llegan en avión y se van en avión. Yo quiero que haya desarrollo para mi pueblo, pero tiene que ser muy sustentable y que no nos quiten recursos que los

ciudadanos necesitan, como agua, luz”, manifestó Nazario Fuentes.

La alcaldesa sostuvo que en los terrenos de La Hacienda Grande, donde hubo una vaquería, la cual ubica a la orilla del río Grande de Loíza, que es el lugar donde sería el mayor desarrollo, viven 21 familias de tercera generación, que trabajaban en la vaquería y otras tareas agrícolas. Contó que aunque las familias fueron al tribunal a reclamar su derecho a permanecer, perdieron el caso porque el dueño de las tierras, mientras vivió, se mantuvo en comunicación con la comunidad. Aunque dijo que todavía no han hablado de desplazamiento, vaticinó que ello sucederá cuando ya esté el proyecto. Expuso que municipio trabaja con el Departamento de Obras Públicas para tratar de lograr construir una carretera que pueda expropiar parte de los terrenos y salvar la comunidad.

“ESTE NO ES EL TIPO DE PROYECTO QUE QUIEREN LOS LOÍCEÑOS NI SU ALCALDESA”

Al hacer esta afirmación la alcaldesa recordó que cuando se intentó el desarrollo de Costa Serena en Piñones el pueblo se levantó y no lo permitió.

Un ejemplo concreto del tipo de proyecto que favorece es el de una escuela hotelera ecológica en terrenos del Municipio. Indicó que lleva siete años trabajando en el desarrollo del proyecto con la Universidad Ana G. Méndez como el socio educativo.

Nazario Fuentes señaló que Loíza tiene problemas con el servicio de agua y electricidad, de erosión costera y que el 92 % de su territorio se inunda, por lo que necesita tener espacios para que la gente se quede. Ya es un reto la cantidad de alquileres a corto plazo que dictan un tipo de desarrollo más organizado. De hecho, actualmente están preparando una ordenanza municipal para reglamentar estos alquileres, los cuales calificó de estar al garete, por lo que hay que ponerles orden. A algunos de estos que están dentro de las comunidades llega gente que no tiene ninguna consideración con la propia comunidad.

Mientras, la población de Loíza ha bajado de manera considerable. Cuando comenzó su primer término en el 2017, el pueblo tenía 30 mil habitantes hoy tiene 23,400. “Cualquier proyecto de este tipo implica que los locieños desaparezcamos”. Agregó que Loíza tiene una población flotante que vive seis meses fuera y regresa para las fiestas, los cuales pueden llegar hasta los 40 mil. “Somos un pueblo con mucha población adulta y de mediana edad, de menos nacimientos. La población escolar ha bajado de manera significativa, antes tenía 3 mil y pico de menores, hoy hay menos de tres mil y hay 7 escuelas públicas, una del

municipio, Alianza Bilingüe; una alternativa, Nuestra Escuela, y un colegio privado”. Loíza tiene cinco barrios que son: Medianía Alta, Medianía Baja, Barrio Pueblo; Torrecilla Baja, al que todo el mundo conoce como Piñones, y Barrio Canóvanas. Uno de los desarrollos que se contemplan estaría en Torrecilla Baja, cruzando el puente, que es la Hacienda Grande, que colinda con el río Grande de Loíza. Otro, dentro de la comunidad Medianía Baja, colindando con el río y con el mar. Y el tercero estaría más hacia Canóvanas, en terrenos agrícolas.

VILLA

Así se conoce a la comunidad que queda dentro de los terrenos de la finca Hacienda Grande. Este medio pudo conversar con el matrimonio de María Delgado y Osvaldo Rivera, quienes llevan 42 años viviendo en esa comunidad, aunque fueron de los últimos que llegaron. Ambos trabajaron en la finca. Sobre el futuro de la finca dijeron que saben que la compraron, pero que no saben nada más. Nadie ha ido donde ellos a decirles nada, tampoco saben el tiempo que les darán si se tienen que ir.

Por su parte, Ángel Luis Hernández, de 68 años, quien ha vivido toda la vida en el

lugar, contó que su padre llegó de Monacillo, en Río Piedras, a trabajar en esa finca. Según dijo, la finca se ha vendido en tres ocasiones y expresó duda de que allí se pueda construir, por ser estos terrenos inundables, lo que ha hecho desistir de construir a anteriores compradores. Hernández confirmó que están trabajando la situación de la comunidad con la alcaldesa, aunque por el momento no saben nada de si hay caso en el tribunal. Sí es cierto lo que comentan algunos de que hay un documento que dice que los terrenos son de la comunidad, agregó.

En tanto, aunque la alcaldesa de Loíza ha hecho pública su postura de rechazar ese tipo de ‘desarrollo’ excluyente, a preguntas nuestras confirmó que ningún otro alcalde con una situación similar se le ha acercado. “Cada municipio es particular; yo voy a proteger al mío. Sé que es un pueblo que se inunda el 92 % y tengo una erosión costera crasa. Los proyectos nos desplazarían totalmente, y yo tengo que velar por mi gente antes que por cualquier desarrollo que parecería económico. Pero esa gente se cierra y no aportan nada, así que cada municipio tiene que evaluar sus proyectos con su particularidad”.

Por la Redacción CLARIDAD

Como parte de la campaña Migrar no es un crimen, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas y endosos digitales para lograr la aprobación del proyecto de la Cámara de Representantes, el PC 331, que busca proteger los derechos y la dignidad de las personas migrantes en Puerto Rico.

En comunicado de prensa, ACLU de Puerto Rico expuso que el PC 331 propone una política pública clara que prohíbe a los agentes de la Policía de Puerto Rico, tanto estatales como municipales, colaborar con agencias federales de inmigración como ICE en redadas y arrestos sin una orden judicial válida. La medida también establece y protege los "lugares sensibles" —escuelas, hospitales, iglesias, y tribunales— como espacios seguros donde las personas pueden buscar servicios esenciales sin temor a ser detenidas o cuestionadas sobre su estatus migratorio.

La campaña de firmas digitales busca que la Legislatura priorice la aprobación del proyecto. Para facilitar el proceso, la ACLU de Puerto Rico habilitó un espacio en la página web de la organización donde las personas pueden firmar y, al mismo tiempo, enviar un correo electrónico directo a los 51 miembros de la Cámara de Representantes.

“Este proyecto propone reforzar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con un énfasis particular en aquellos espacios que históricamente han sido reconocidos como lugares sensibles”, subrayó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.

En el correo, la organización destaca la urgencia de la legislación, señalando que las políticas federales en curso han aumentado drásticamente los arrestos de inmigrantes, principalmente aquellos sin antecedentes criminales, violentando el debido proceso de ley y la seguridad pública de todas las personas. La ACLU de Puerto Rico argumentó que cuando las comunidades locales temen interactuar con la policía por su estatus migratorio, se socava la confianza y se impide la denuncia de crímenes, poniendo en riesgo a toda la población.

"La participación policial en la apli-

cación de la ley de inmigración federal también desvía los escasos recursos de las necesidades locales", señala el correo, que cada persona puede enviar a los representantes con su firma. “Es indispensable que Puerto Rico reafirme la inviolabilidad de los derechos y la dignidad de las personas migrantes mediante legislación”, sostiene el escrito.

La recolección de firmas se activó coincidiendo con el inicio de la 2.a sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y estará vigente hasta que el proyecto sea considerado. La medida fue radicada en febrero de 2025 y referida a las comisiones de Gobierno y de lo Jurídico. La organización insta a las personas a visitar el sitio web para firmar y apoyar la legislación que reafirma la inviolabilidad de los derechos humanos en Puerto Rico.

La campaña Migrar no es un crimen se produce en colaboración entre Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la ACLU de Puerto Rico, en respuesta al alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de este año, que ha resultado en al menos 1,004 detenciones. De ese total, 881 personas (88 %) no tienen récord criminal.

La medida presentada por petición de ACLU, fue respaldada por los representantes Márquez Lebrón, Gutiérrez Colón, Lebrón Robles, Ferrer Santiago, Torres García, Feliciano Sánchez, Figueroa Acevedo, Fourquet Cordero, Hau, Higgins Cuadrado, Martínez Soto, Rivera Ruiz de Porras, Rosas Vargas, Torres Cruz, Varela Fernández y Vargas Laureano.

En comunicado de prensa, ACLU de Puerto Rico expuso que el PC 331 propone una política pública clara que prohíbe a los agentes de la Policía de Puerto Rico, tanto estatales como municipales, colaborar con agencias federales de inmigración como ICE en redadas y arrestos sin una orden judicial válida.

Por Adrián Rodríguez Alicea CLARIDAD

El reciente asesinato de la joven Gabriela Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, muestra la violencia estructural que permea en Puerto Rico y la ausencia de apoyos que “exacerba todos los factores” de estos incidentes, de acuerdo con Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de Niñez y la Juventud de Puerto Rico.

El trabajador social describió el asesinato de Pratts Rosario como “algo organizado” que refleja la falta de una política pública eficiente. Sin fondos comprometidos con el problema, también se suma la inexistencia de redes de apoyo o educación por parte del gobierno. Estas estructuras, sostuvo, son clave en un país donde la crianza y las “prácticas arraigadas” mantienen viva la inequidad y perpetúan la violencia.

“Esa famosa frase que casi todas las personas hemos escuchado de niños para que la internalicemos “si te dan, tú le das un golpe para atrás” está tan normalizada que incluso a veces es tomada como una broma. Esa ‘lección’ de cómo responder a un golpe con otro golpe es sin duda parte responsable de la violencia que hemos visto sorprendernos con este asesinato”, expresó el presidente de la Red por escrito. Con un enfoque de salud pública y derechos humanos, Santana Andújar destacó el “mapa de ruta” que diferentes sectores, personas y entidades han trazado para prevenir la violencia en comunidades donde la niñez crece “en una estado permanente de alerta, en condiciones similares a las que se viven en contextos de guerra armada”. El problema, reparó el portavoz, es la falta de recursos para emprender iniciativas y estrategias que mitiguen el asunto.

“Nuestro modelo de ecosistemas de servicios integrados en la Red ha demostrado que la prevención es posible y efectiva (con) 9,554 participantes no duplicados atendidos en el último año, reducción de violencia en nuestras comunidades y un retorno de $3.76 por cada dólar invertido, según un estudio independiente de Estudios Técnicos”, continuó Santana Andújar.

De manera similar, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico resaltó este aumento como parte del análisis del Estudio sobre el perfil e impacto de las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a mujeres y niñas cisgénero, transgénero y personas trans feminizadas en Puerto Rico.

Además, la organización feminista advirtió que el 61% de las entidades que ofrecen servicios de apoyo a los cuerpos feminizados experimenta recortes de fondos, aumentos en costos de operación y limitaciones para ampliar sus equipos de trabajo. De las 59 organizaciones encuestadas en el estudio, el 39% redujo servicios mientras que 11 % cesó operaciones.

“Estas organizaciones no solo prestan servicios, sino que transforman vidas y comunidades. Desde la Fundación de Mujeres en Puerto Rico encargamos este estudio porque identificamos una gran laguna de información sistematizada sobre el perfil y el alcance de las organizaciones comunitarias que trabajan con mujeres, niñas y mujeres trans en Puerto Rico. Queríamos generar evidencia concreta, desde una mirada feminista, sobre su rol fundamental, no solo para respaldar nuestra estrategia filantrópica, sino para fortalecer la incidencia pública a favor de estas entidades”, explicó Verónica Colón, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres.

Igualmente, la investigación de Estudios Técnicos demostró que estas organiza-

ciones atienden a 15,000 personas anualmente, que se dividen entre: violencia de género (77.8%); concienciación sobre los derechos de los mujeres, niñas y personas trans feminizadas (55.6%); proveer vivienda (27.8%); emergencia por desastre (22.2%) y alimentos (5.6%). Para fortalecer el trabajo de estas organizaciones, el estudio sugirió fomentar la sostenibilidad financiera con subvenciones recurrentes y mediante alianzas con el sector privado.

Por su parte, Santana Andújar puntualizó algunas medidas que el Estado puede tomar para paliar la violencia en la niñez y juventud:

1 Reactivar el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en municipios, agencias públicas, entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro y demás.

2 Dar continuidad al Plan de para la Erradicación de la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico.

3 Revisar toda la política pública relacionada con la niñez, juventud, familia, prevención y atención de la violencia.

4 Fortalecer la educación para la paz, la equidad, la prevención de la violencia y el manejo e identificación de emociones desde la edad temprana.

“La prevención que no se hace también es violencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada vida arrebatada a la violencia es una historia que pudo haberse protegido.

Nuestro llamado es urgente: que como país prioricemos la prevención, el apoyo a las familias y la creación de entornos seguros para que la niñez pueda vivir, crecer y soñar libre de miedo”, concluyó Santana Andújar.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

¿Se puede confiar en lo que dice la Marina de Guerra de Estados Unidos? En días recientes el Departamento de la Marina ofreció un recorrido guiado por los lugares que, según indicó, aún son objeto de limpieza de la actividad naval de Puerto Rico (NAPR, siglas en inglés) en la antigua base de Roosevelt Roads en Ceiba.

El recorrido formó parte del monitoreo de

cumplimiento y otras actividades de investigación en los sitios, es decir, las localidades y edificios utilizados para propósitos militares en diversos momentos y en sus diversas manifestaciones por casi 60 años, dijo la marina. La base naval Roosevelt Roads fue instalada en la década del 40 del siglo pasado y cerró operaciones en el 2004.

Alrededor de la 1:30 de la tarde de un jueves de mucho sol y calor, en la entrada principal de la antigua base abordamos la guagua que nos llevaría a los lugares a ob-

servar. El grupo estuvo conformado en su mayoría por miembros de la Marina, de la Guardia Costanera y de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads y la coordinadora del Programa de Limpieza de NAPR, Jamie Butler, quien dirigió el recorrido.

Al entrar a la antigua base, hoy impresiona su abundante vegetación, los lugares en claro abandono después de 20 años de su cierre, edificios en ruina, entradas cerradas con letreros de peligro (Danger), muy pocas aves surcando el cielo y ni un lagartijo en los suelos.

La primera parada fue en el Área de Operaciones en la Isla de Cabra. Sí, una pequeña isla al extremo oeste de la base, a la cual se llega por un puente que, mirándolo bien, no está en muy buenas condiciones. Desde este lugar se observa de manera diáfana la Isla Nena. La Isla de Cabra, de unas cuatro cuerdas de extensión, está cerrada al público porque se habían detectado indicadores de contaminación con metales pesados y explosivos Desde sus tres plataformas de concreto se lanzaban drones de cohetes de despegue asistido.

Según lo informado, y de acuerdo con la Investigación Reguladas por Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) que se completó el pasado mes de julio, se concluyó que el lugar no guarda

SIGUE EN LA PÁGINA 21

E.S. ORTIZ- GONZÁLEZ

1. Lo vi. Pasó por mi lado esta mañana en Hato Rey, luego de dejar a Eduardo en la escuela. El pelo plateado, perfectamente acomodado. Imaginé el olor de la loción después de afeitar, el perfume. El sonido estereofónico, de lujo, en una SUV de lujo.

2. Lo vi, y recordé los días de La Tertulia, en aquella huelga de 2010. En aquel entonces, el capital era el enemigo. Toda disensión te colocaba, by default, de parte del capital. De parte del enemigo. Lo vi. Para aquellos días andaba por Río Piedras con paso de causa justa, con cierta petulancia insolente émula de la famosa foto del Ché tomada por Korda, y que, sin exagerar, rivaliza con la Biblia en términos de reproducción y venta. El dedo acusador como acento tónico al regaño de turno. La indignación, el requiebro de la voz cada vez que iniciaba la fallida refutación en el debate con el condescendiente "compañero". Luego se acomoda en el gobierno, como parte de la abogacía que vive del concordato con el partido popular. Dice el refrán, que tu diestra no sepa lo que hace la siniestra. Callo lo que muchos saben. Pero, en ocasiones, una mano encubre la otra.

3. Nunca me comí el cuento. A su mirada pequeño-burguesa, la mía de Monacillos. Creo que eso era lo que más le fastidiaba, saber que nací y me crié en el barrio que no pocas veces soñó y al que siempre emuló, pero al que no pudo llegar. Todos ellos lo intentaron. En mí, la ilusión de vivir sobrevive de derrota en derrota. Ahora trabajo en un almacén cargando cristales. Cincuenta, sesenta, setenta libras al cuerpo desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ellos, todos terminaron vencidos por la verborrea que se han tenido que tragar. Close but no cigar. No dice, babe. Ustedes y yo jamás seremos los mismos. Ustedes huelen a perfume, y a cómodo fin de semana. Huelo a ropa abombada de sudor, a horario rotativo, a sueldo de $1.50 arriba del mínimo, domingo libre, y un día a la semana al azar, pero que nunca será sábado. Definitivo, el mundo se ve más justo desde una SUV, my guess.

4. Lo vi. Iba en sentido contrario al mío. Imaginé cómo serían sus viernes por la noche. Música andina, Pablo Milanés, Silvio. Licor fino, la compañía del combo que no se deja, una o dos cajas de Medalla por eso de recordar viejos tiempos. Con el alcohol, regresa la nostalgia. Verde luz, Antonia, Monón,

Residente, la mano izquierda erguida en un puño bajo los acordes de Despierta Borinqueño, que han dado la señal. El Napoleón insular de esta finca cuenta al corrilo en la finca la misma historia: la noche antes tuvo un sueño, y una revelación. La Revolución, finiquita, ocurrirá cuando "la masa" despierte. El alcohol vuelve radical al más rancio populista. Resurge el líder, su pelo plateado perfectamente acomodado, perlan las gotas de sudor en su frente. El cerdo sonríe. Las ovejas asienten.

5. Lo vi, desde mi auto, y desde aquel lugar detrás de la caja registradora en aquellos días de la librería, desde mis viernes que llego molido del trabajo, pongo a hacer en la estufa una pequeña cena, y me tomo una ducha fría. Miro mis manos, que tras mi larga experiencia de trabajo, y a mi edad, sólo sirven para hacer estas labores. Lo confirma una entrevista de trabajo tras otra. Me voy a la cama temprano. El sábado es otro día de empujar la roca hasta el tope de la montaña. Cada vez es menos el propósito, y más la sobrevivencia. En octubre estaré un año más cerca de mis sesenta.

6. Afuera, el rosicler anuncia la pronta mañana. Hato Rey, 12 de agosto de 2025

VIBEKE BETANCES LACOURT ESPECIAL PARA EN ROJO

Mi abuelita, durante sus tiempos gloriosos, no era dulce. No es que fuera mala. No. Pero no era la típica abuelita sonriente de tímido moñito, siempre a la espera de los nietos para darles de comer. De todo el repertorio de palabras que pudiésemos buscar para describirla, a nadie se le ocurriría utilizar el término dulzura. Si alguien osara hacerlo, no seríamos pocos los que saltaríamos ante semejante desacralización de su figura. Digamos que, a mi abuela la definía con mayor precisión la palabra elegancia. De esos tiempos, conserva los anchos espejuelos que le enmarcan la firmeza en la mirada. Siguen también, iguales, las cejas finitas, marrones, instrumentos de represión ante conductas inaceptables. Ahora, sin embargo, se le asoma una sonrisa afable y resignada; la vida es lo que es, y punto. Atrás quedaron los tiempos de hidratar el rostro, utilizar las cremas de Estée Lauder, empolvarse la cara y pintarse los labios del color más rojo que encontrara. El polvo, el poco de labial, y el perfume quedaron solo para días especiales. El corte de pelo queda como tarea urgente cada vez que me agobia saber que se lo ha dejado un poco más largo de lo acostumbrado.

Su vida nunca fue fácil. Quedó huérfana a los cinco años. Su abuela, una señora que ya rondaba los 60 años, se hizo cargo de ella. Si bien se dedicó a cuidarla y nunca la abandonó, su infancia no fue común y corriente. Desde muy joven, no le quedó más remedio que crecer para, a pesar de ser una adolescente, convertirse en jefa de familia y encargarse del sustento de ambas. A veces, cuando hablo con ella, no puedo parar de contemplar su rostro y preguntarme, ¿a ella quién la acariciaba?

¿quién le ofrecía su hombro y le decía: llora aquí? ¿quién le hacía sentir que todo estaría bien? La respuesta la sé, los tiempos eran otros, las prioridades también. La falta de recursos le impidió lograr todo lo que pudo haber alcanzado. Desde que comprendí que todo lo que he tenido y he alcanzado es gracias a los caminos que abrieron las que estuvieron antes que yo, decidí ofrendarles los triunfos de las rutas que ellas me han permitido recorrer a mí. No en vano, incluso ahora que no es lo que llegó a ser, disfruta que le cuente cada uno de los eventos que celebramos como logros pues, para ella, es una suerte de justicia divina, un saber que lo que soñó para ella, se hizo realidad.

El rostro de mi abuela siempre tuvo el ceño fruncido. Cuando le recordamos cómo en las fiestas familiares la rodeaba un aura de respeto casi reverencial, se sonríe con orgullo. Ver a mi abuela era sinónimo de “portarse bien”, no había otra conducta aceptable a su alrededor, y todo el mundo lo sabía; de hecho, todavía lo saben. Hoy en día, si algo queda muy claro es que la gente la respetaba y eso no es poca cosa. Era ella quien llevaba las cuentas de los gastos del hogar. También era la que organizaba los documentos importantes y quien, durante las fiestas de su clase graduada, se sentaba en la entrada del salón de actividades, en una mesita que preparaban especialmente para ella, con centro de mesa incluido, a cobrarle la entrada a todos los invitados; nunca se descuadró, aquellos que intentaron sentarse sin pagar, no lograron su cometido, fui testigo.

Las lágrimas no eran lo suyo, llorar no resolvía los problemas. Aun ahora que caerse se hace más frecuente, no la he visto llorar ni una sola vez. Per

a quien vaya a su auxilio como si no fuera ella la herida. La primera caída, a sus 81 años, fue devastadora para todos. La cantidad de sangre que salía de su cabeza y el visible hueso roto de su mano nos hizo perder la calma a todos, menos a ella. De camino al hospital me miró con firmeza y me pidió que le ajustara la mano, y yo le devolví la firmeza en la mirada con un rotundo “no”. Ni siquiera en el hospital perdió la compostura. Solo le salió una lágrima, ya acostada en la camilla, mientras le tomaban puntos de sutura. Se limitó a apretar mi mano para decirme, casi en un susurro, “duele”.

Siempre me han dicho que me parezco a ella. No hay día en que me digan que soy su vivo reflejo y no me emocione. Últimamente soy yo quien ve a mi mamá en ella y me enternece saber que las tres, aunque muy fieles a nuestras propias personalidades, somos un espejo de fractales. A veces, cuando me miro al espejo y contemplo mi rostro, es a ellas a quienes veo. A veces, cuando mi superstición le gana a la razón, me alegra saber que ella vive en mí, y que parte de mí es ella. Entonces la recuerdo acariciando mi pelo mientras descansaba mi cabeza en su falda y sobo a sobo me hacía sentir que todo estaría bien. Hoy soy yo la que desea haber estado durante su infancia acariciando su cabeza, haber tenido la oportunidad de decirle “tranquila, en el futuro llegaré y sé que estarás bien”.

***

En estos días en que su mente no está donde solía estar y me cuenta que me vio sentada en su sofá, en horas en las que me consta que no estuve allí, o cuando la veo cantarle nanas al bisnieto que no está en su casa porque está con sus papás, la miro a los ojos, con el mayor de los amores, mientras

Yo uso ropa vieja y me pongo los mahones tres veces a la semana. Seco alguna ropa en el balcón. No es que soy descuidado. Es que hace calor y el planeta, tal como lo conocemos, va a joderse. Nosotros con él. Como ven, no se trata de una propuesta revolucionaria, pero ahora que lo pienso, ¿por qué no?

No compro una camisa hace años. No sé si sabían que la producción de ropa requiere grandes cantidades de agua, energía y materias primas. Para empezar, el “preciado líquido” es la vida. No el petróleo. Es el agua. Hasta escribí una novela sobre eso. O sea, se necesitan miles de litros de agua para cultivar el algodón de tu camisa. Tu flow y tu compra mensual de blusitas frescas agota recursos hídricos y afecta ecosistemas locales.

Si vas a protestar contra las injusticias y a perrear contra el mundo capitalista tienes que saber que la fabricación de textiles implica el uso de productos químicos tóxicos, que a menudo terminan en ríos y suelos, contaminando el agua y dañando la biodiversidad. Además, esos colorcitos bellos vienen de un proceso de teñido y tratamiento de telas que genera residuos más peligrosos que una chef PNP rompiendo platos.

Nunca he vestido a la moda. Primero por intuición. Luego por sentido común. Ahora porque no me importa casi nada. La moda rápida es pura cultura de consumo. La ropa se utiliza pocas veces y luego se desecha. Se podría hacer un Monte Everest de desechos textiles en vertederos, donde tardan años en degradarse. Tari Beroszi me dijo que si se dejara de fabricar ropa ahora mismo podríamos vestirnos durante cien años con lo que tenemos. Todos los habitantes del planeta. Yo le creo.

Vamos a dejarnos de boberías. Vestirse, el vestido, andar desnudo, son términos antropológicos. Es más, los modos de vestirse -o desvertirse- está fuera de los procesos lineales con los que narramos el devenir histórico. Las formas en las que nos ponemos ropa no siguen una dirección determinada por factores, digamos, ambientales. Es decir, las “coberturas materiales concretas” del cuerpo humano hace mucho tiempo dejaron de responder a lógicas relacionadas con entornos naturales o necesidades prácticas. ,

Por eso existe un término más abstracto: “moda” que puede definirse por su

lugar en el modo de producción capitalista. se define en términos económicos a través de su lugar central en el modo de producción capitalista. Algo debe haber dicho Levi Strauss. Digo, las estructuras sociales se manifiestan como sistemas de signos. En el contexto de la moda, un “vestido” puede considerarse un lenguaje que comunica status., identidad y pertenencia. El cacique usaba determinado tono de rojo achiote en su nagua de algodón, o tú tienes una cartería de Louis Vuitton. Los uniformes de los nazis eran diseñados por Hugo Boss. Pues, en estos ejemplos la moda actúa como un medio de diferenciación social, con estilos y “tendencias” que reflejan divisiones de clase y “rangos”. Si me apuran, diría que hay que decolonizar nuestro gusto y consumo de “moda”.

Y si esto está relacionado con los modos de producción y el trabajo asalariado, le añado que para que tengas en el closet esa docena de mahones, los kakis, las decenas de camisetas, y toda la vaina, se ha generado una huella de carbono significativa. Desde la extracción de materias primas hasta la distribución, cada etapa contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso aunque viajes a pie o en bicicleta. Aunque le tires toda la culpa a las vacas lecheras.

Claro, no me extiendo en asuntos sobre las condiciones de trabajo en muchas fábricas de moda, con salarios bajos y condiciones inseguras. Me van a llamar comunista por defender la dignidad de los trabajadores. No es que me importe demasiado pero me da vergüenza ajena y no quiero tentar a nadie. La cuestión es que esto no solo afecta a las personas que salen en los documentales haciendo trajes de Miss Universe mientras viven en condiciones de pobreza, sino que también perpetúa prácticas insostenibles y poco éticas a nivel colectivo.

“¡Ah, pues uso poliéster!” ¡No, por favor no! La ropa sintética libera microfibras de plástico en cada lavado. Estas pequeñas partículas terminan en océanos y ríos, afectando la vida marina y, potencialmente, la cadena alimentaria. No quieras saber cuánto plástico flota en los océanos. Y en el agua que te tomas.

¿No hay salida, entonces? Doy unas ideas: ropa hecha de lino, cuyo cultivo requiere menos agua ue el algodón. El bambú produce una fibra bastante buena. Imaginen, por otro lado, una fresca camisa confeccionada con cáñamo. Los tres materiales son biodegradables y las camisas alguna gente trataría de fumárselas. Sin embargo, yo voy más lejos, Propongo, para empezar, pasar más tiempo desnudos.

Algunas decisiones se toman con la cabeza; otras, con el corazón … y otras, las más importantes, con los dos.

ALEXANDRA RODRÍGUEZ BURGOS ESPECIAL PARA EN ROJO

Sonó el despertador otra vez. Un nuevo semestre de clases comenzaba. Esta vez, mi hija no iría al pequeño y cálido colegio al que estaba acostumbrada, ese rodeado de amigos y maestros conocidos. Esta vez, como padres, tuvimos que tomar una decisión académica importante. La escuela elemental había llegado a su fin, y el colegio considerado y querido no contaba con una escuela intermedia donde ella pudiera seguir sus próximos años.

Por meses, antes de terminar el sexto grado, evaluamos colegios, visitamos escuelas y solicitamos algunas referencias de personas a las que respetamos en el campo educativo. Un día nos llegó la invitación de una institución que habíamos evaluado muy de cerca y que contaba con una especialidad en arte.

El lugar se ha distinguido por ser cuna de grandes artistas y comunicadores como Antonio Martorell, Jacobo Morales y el periodista Jorge Rivera Nieves, entre muchos otros. El centenario lugar, aunque con algunos problemas estructurales que se están atendiendo, se sentía cálido y agradable. El edificio es una imponente estructura al estilo del resurgimiento español, construido a principios del siglo XX, con ventanales de madera, techos altos y hermosas exhibiciones artísticas en sus pasillos. El día de su casa abierta, los maestros nos guiaron en un recorrido por los salones y algunos estudiantes nos contaron de su experiencia en la institución. Los alumnos nos mostraron obras impresionantes creadas por ellos: retratos de miradas intensas, miradas pensativas, a veces soñadoras o desafiantes, cuadros llenos de color o dramatismo, que parecían pintados por verdaderos expertos.

Entramos a espacios de arquitectura, de escultura, de diseño… Cada área con trabajos escolares era aún más deslumbrante. Me pregunté cómo era posible que supiésemos tan poco de los logros que se obtienen en las escuelas del país. Pensé que era un verdadero orgullo que existieran instituciones así.

Luego de mucho investigar, estaba ya convencida de que ninguna escuela o colegio al que habíamos asistido antes o asistiríamos luego, durante la selección de escuelas, se le podría igualar a esta.

institución. Un plantel como ese tiene sus exigencias para entrar. Someteríamos la documentación, mi hija prepararía el portafolio de obras, tomaría el examen y completaría la entrevista requerida. Luego de algunas semanas, la carta de aceptación nos anunció la buena noticia.

Ingenuos nosotros, pensábamos que estos procesos condicionados de matrícula serían la parte más difícil de esta decisión, pero no fue así. Casi de inmediato, recibimos el primer rechazo, pero no de parte de la escuela, sino de un conocido: “¿De verdad que vas a ponerla en una escuela pública?”. “Pero ¿no la quieres matricular mejor en x o y colegio?”.

Comentarios como esos resonaron una y otra vez, siempre acompañados de una mezcla de sorpresa y duda. Otros, debo admitir también, llegaron con mucha alegría sincera de parte de aquel que conoce bien la escuela y sabe de su buen resumé: “Ni lo pienses: ahí es”. “No encontrarás escuela mejor”. Claro que entiendo al primer grupo: el sistema público carga consigo una enorme y pesada mochila de críticas, muchas veces justificadas, pero otras lamentablemente llenas de prejuicios. Tomar la decisión de enviar a mi hija a una escuela pública especializada fue sencillo para mi cabeza y corazón, pero admito que estuvo acompañado también de un leve y persistente miedo e inseguridad.

“¿Habré hecho bien?” o “Debí pensármelo mejor”.

lectivo que repite tantas veces que “lo público no sirve” y ¿por qué no decirlo? de mi propia experiencia como estudiante durante mis años en el sistema. Estudié toda mi vida en escuelas públicas, desde el nivel elemental hasta la universidad. La experiencia que viví en el sistema fue dura en ocasiones, especialmente en el nivel intermedio, en que la burbuja se rompe y conocemos más de cerca los males de la sociedad, pero también fue muy gratificante y de calidad. Tuve los mejores maestros y amigos que pude conocer y me siento muy orgullosa de la educación que recibí.

Los tiempos han cambiado y los prejuicios de las personas han ido en aumento. El gobierno y la prensa contribuyen a diario para esta percepción. En nuestro caso, la razón para escoger esta escuela frente a otra fue clara: identificamos en nuestra hija un talento especial, y entendimos que era precisamente en ese espacio —una escuela especializada— donde podría florecer y desarrollar sus habilidades con más posibilidades.

Por ahora, y sé que es poco tiempo, puedo decir que lo que he visto aquí nos mantiene muy tranquilos estos primeros días: un director comprometido y cercano; maestros atentos, dedicados y con experiencia; así como un personal imprescindible para atender una población tan amplia y con distintas necesidades. La escuela cuenta con enfermera, consejera escolar y trabajador social, entre otro personal, cada uno con vocación de servicio. He conocido a un equipo administrativo que ha respondido a nuestras necesidades de inmediato, con procesos que nos están funcionado, al menos para nuestras necesidades, así como disponibilidad inmediata para atender emergencias.

Al ser una escuela especializada con ciertos requisitos de entrada, su población reúne características parecidas. Por tal razón, sé que lo que veo aquí no

es la norma en todos los planteles del país, pero debería ser a lo que aspiremos.

En estos primeros días, en el salón de mi hija, no ha faltado ni un solo estudiante y he visto padres, madres y abuelos presentes que se unen como aliados verdaderos. Esta cara del sistema público no suele salir en titulares, pero existe. Y debemos contarla más.

Sé y repito que esta no es la realidad en todos los planteles, pero también reconozco que no podemos mirar el sistema sin analizar sus desigualdades: cerca del 58 % de los estudiantes de Puerto Rico viven bajo el umbral de pobreza y en algunas escuelas esa tasa supera el 80 %. Esto, por supuesto, desencadena en otros problemas que llegan a afectar la salud emocional del alumno e impactan directamente los resultados académicos. Las escuelas especializadas brindan entusiasmo en un estudiante que puede dedicarle parte de su día a desarrollar lo que más le gusta hacer: el arte, en este caso; el teatro, en otro; las ciencias o las matemáticas, en otros más.

Existen muchas vertientes sociales dentro de las opiniones pocos profundas y vacías de algunas personalidades mediáticas que se dedican a la crítica continua. Hablan, por ejemplo, de la necesidad de cambios en el currículo sin tener ni idea que el currículo escolar se revisa y ajusta mucho más a menudo de lo que piensan. Muchas veces se quiere pasar por alto que es en los recursos que se le ofrecen directamente al estudiante y al maestro donde podemos hacer diferencias sustanciales.

Sé que no podemos negar los problemas que vemos a diario en muchas de las escuelas: infraestructura deteriorada, falta de materiales, cierres de planteles y retos burocráticos. Sin embargo, solucionar estos problemas es lo más fácil de toda

esta compleja ecuación, especialmente en un departamento que recibe la más alta inversión del gobierno. No obstante, criticar la educación pública sin conocer sus verdaderos retos es demasiado sencillo para tantos; buscar soluciones profundas a otros retos y comprometernos todos para mejorar la totalidad del sistema no lo es. Requiere reestructuraciones holísticas de todos los sectores de la sociedad. También requiere que todos lo veamos viable, sin prejuicios y alejando a metros luz a los grandes intereses.

En Puerto Rico, el sistema público administra unas 858 escuelas públicas y cuenta con cerca de 25 000 a 30 000 maestros, una estructura vital que sostiene la educación del país pese a los retos y la crítica recurrente. De esta cifra, casi todas las escuelas especializadas obtienen excelentes resultados en sus pruebas estandarizadas y obtienen un porcentaje alto de estudiantes que ingresan a la universidad. Por supuesto, tal vez no sean siempre la norma, pero hay mucho que se puede aprender de su manejo y ofrecimiento.

Decidir enviar a mi hija al sistema público no fue conformarnos con una escuela más, sino una apuesta con el corazón y con la cabeza. Fue un acto de fe: en el país (porque creo en él), en la gente (porque sé que de qué somos capaces), en la idea de que lo nuestro puede ser digno, organizado y esperanzador. A pesar de todo lo que hemos escuchado del sistema público, decidimos apostar por él. Si me equivoco, siempre habrá oportunidad de reenfocar. Por ahora, asumo mi responsabilidad como madre y me comprometo a hacer mi parte. Estaremos presente en cada necesidad o petición escolar. Asistiremos a toda reunión que se nos convoque y cumpliremos con las normas que se establezcan. Hoy, como toda decisión importante, elijo con la cabeza y también con el corazón.

DANIEL TORRES RODRÍGUEZ ESPECIAL PARA EN ROJO

La literatura y la arquitectura, el verbo y la imagen, se dan cita en esta “red de narraciones que bien puede leerse como” una novela corta en diez episodios. Los diseños de la “Residencia Gausa, E-15 Calle 11 Meadow Lane y Avenida Ramírez de Arrellano” (10-11) en Guaynabo, Puerto Rico (dirección ficticia) acompañan e informan la prosa precisa del joven escritor René Duchesne Sotomayor. Es autor de las colecciones de cuentos Diagrama de circulación (2011) y La última testigo (2019). Ha publicado dibujos, poemas y cuentos en la revista cultural puertorriqueña Hotel Abismo. Y también en la sección En Rojo del periódico CLARIDAD, en la revista chilena Letras.s5 y en el suplemento cultural del periódico virtual peruano Consulta Previa. Como reza en el comentario de contraportada del libro que aquí nos ocupa: “Su formación como arquitecto y explorador de diversas artes, tales como la metalurgia, el dibujo y la pintura forman parte de su imaginación virtual y narrativa, la cual deriva, en gran medida, de la memoria, el horror y la ciencia ficción”.

Ruinas, basura y menudo es un texto multimedia donde la narración se sostiene en las ilustraciones que dan pie para la imaginación tanto del autor como de los lectores. Una residencia abandonada en una urbanización de la zona metropolitana de San Juan es tal vez la mayor protagonista de este devenir narrativo. La casa es motivo de reflexión de las políticas de vivienda fallidas de la isla. Y, de ahí, parte todo el entramado de la historia donde los personajes giran alrededor de los avatares de la Residencia Gausa como mudo testigo de lo que le ha acontecido tanto a la familia que habitaba ese espacio como al contexto en el que se desarrolla. Es decir, las diferentes visitas a la casa van hilando otra historia del inmueble que se corresponde con los títulos de los capítulos o episodios, a saber: 1-Planta de piso, 2- Elevaciones interiores, 3- Perspectivas exteriores, 4- Sección de pared, 5Croquis I, 6- Existente para permanecer, 7- Planta de demolición, 8- Croquis II, 9- Comienzo de obras y 10- Conforme a obra. Todos estos planos tanto visuales como narrativos van contando la anécdota hasta construir y deconstruir el entramado narrativo. Luis Gausa es el antiguo habitante de la casa y desde el principio, al leer “el permiso de construcción grapado a los tablones de contrachapado que cercaban su antigua casa, su mente desdibujaba la huella de espacios que sirvieron de molde a su

niñez” (13), vamos percibiendo cómo la Residencia Gausa es también el entorno de la nostalgia del personaje que ha perdido ese “rastro” que es parte de quién es él como persona. Más adelante, Paco, el “ocupa”, o aquel que invade, también va a desarrollar sentimientos por ese refugio que le permite tener protección en medio de la orfandad de su indigencia. Otros personajes irán desfilando a lo largo de la diégesis para resignificar los espacios y desvelar lo secretos de la desposesión.

Uno de ellos es Alfonso Bisset, quien “pensó que tras haber sido inspeccionada en tres ocasiones distintas por la unidad canina, la casona de la avenida Ramírez de Arellano no le causaría problemas” (33) y sería perfecta para sus planes. Cuando Luis Gausa vuelve a la casa y se topa con Paco, el “ocupa” o “deambulante” (56), asistimos a un duelo tácito de sensibilidades donde uno se siente sorprendido y el otro quiere marcar su territorio porque esa casa fue suya. El “obsequio del misterio” (63), ese paquete o “regalo perverso” que se encuentra al final revela el misterio de cómo se ha utilizado la casa abandonada como una especie de hospitalillo para el narco y la corrupción policial. Luis, Paco y Alfonso representan “tres vidas memoriosas, tres masculinidades quebradas” como dice el comentario de contraportada del libro.

Ruinas, basura y menudo de René Duchesne Sotomayor es una novela corta que constituye una auténtica filigrana neobarroca en la nueva narrativa puertorriqueña porque a través de la arquitectura y su reflexión sobre los espacios, los croquis, los diseños y los planos va contando la historia en una elegante edición de bolsillo en la serie Edades de Siddharta de la ya emblemática Editora Educación Emergente (#LiberaTuLectura), que cumple ya su décimo quinto aniversario, donde los colores, los trazos e ilustraciones del libro se hacen parte de la literatura. Este joven sabe escribir y contar la historia con la elegancia de los grandes maestros de la literatura universal. En esas ruinas, la basura y la polivalencia de la palabra “menudo” en el título del libro (se refiere a monedas pequeñas o fraccionarias, de pequeño tamaño, despreciable o sin ninguna importancia entre otras acepciones) se va urdiendo la trama de la decadencia no sólo de la Residencia Gausa sino también de la isla de Puerto Rico en sus diversas instancias históricas y políticas donde la crisis de vivienda siempre ha sido una constante colonial. Ante la infrahistoria o historia menor de una familia en ruinas surge la reflexión mayor de la Historia nacional y sus avatares: “Son pocos los que, en la ruina, continúan la caída hacia las profundidades de la tierra, tras romper la bóveda de alguna gruta que sostuvo la tierra bajo sus pies” (58).

Daniel es un distinguido escritor puertorriqueño, catedretico retirado de Ohio University.

JUAN R. RECONDO ESPECIAL PARA EN ROJO

“Ahora serás como un pájaro, Martita. Aprenderás a volar. Tus brazos se extenderán como alas. Y volarás muy lejos… muy lejos hasta lo profundo de la noche.” La bruja invita a la niña a brincar al abismo en

Cuando mi hijo tenía alrededor de 8 o 9 años, le fascinaban los monstruos. Los buscaba en todo lo que veía o leía. Un día lo llevé a ver Macbeth (dir. Orson Welles, EE.UU., 1949) al Film Forum de Nueva York. Tenía curiosidad de saber qué le parecería lo que considero una joya del cine. Welles abre su versión de la obra con las tres Weird Sisters y su inolvidable “double, double toil and trouble.” El blanco y negro de la película retrata un mundo de colinas raras y árboles muertos entre tinieblas. La poca iluminación y los vapores que emanan de la tierra tornan a las hermanas en sombras. El director de fotografía, John L. Russell, volvió a demostrar años después con su cinematografía en Psycho (dir. Alfred Hitchcock, EE.UU., 1960) que el público no tiene que ver claramente al monstruo. Lo que acecha al otro lado de la cortina de la ducha es peor cuando lo imaginamos. Los sonidistas, Garry Harris y John Stransky Jr., tan solo nos permiten oír las brujas en murmullos resaltando el horror en los versos de Shakespeare. En un inmenso caldero burbujea un viscoso mejunje al ritmo del hechizo. Las manos de las brujas sacan una bola de fango del caldero a la que le dan la forma de un hombre y juntas lo nombran Macbeth, dando punto final a la delirante introducción. Los ojos de mi hijo expresaban la desesperación en la mirada de Thomas cuando el conde Orlok irrumpe en su cuarto en Nosferatu (dir. F. W. Murnau, Alemania, 1922). Pero mi hijo no pudo taparse los ojos demostrando el encanto maligno de las brujas.

Las brujas corrompen la idea tradicional de la maternidad. Su peligro siempre ronda los niños, como

la Grand High Witch (actuada por la diabólicamente fabulosa Anjelica Huston) de The Witches (dir. Nicolas Roeg, Reino Unido y EE.UU., 1990). Esta planifica librar al mundo de la amenaza infantil tornando a todos los niños en ratones. En Rosemary’s Baby (dir. Roman Polanski, EE.UU., 1968), Minnie Castevet (en mi actuación favorita de Ruth Gordon) le niega la posibilidad de una maternidad tradicional a Rosemary (Mia Farrow) al robarle el útero para traer al mundo al hijo de Satanás. La bruja malvada entra en el espacio familiar como un parásito y gradualmente esclaviza a cada uno de sus miembros, como les hace la sensual Elaine Parks (Samantha Robinson) a los hombres en The Love Witch (dir. Anna Biller, EE.UU., 2017). La amenaza real de la bruja es su afirmación de poder y su rechazo a un sistema que insiste en controlar a la mujer. Por eso, a pesar de nuestro pánico ante el monstruo, entendemos a Maritxu (actuada por la poderosa Terele Pávez) en Las brujas de Zugarramurdi (dir. Álex de la Iglesia, España y Francia, 2013) cuando declara: “A mí las brujas no me dan miedo. A mí los que me dan miedo son los hijos de puta.”

En Weapons (dir. Zach Cregger, EE.UU., 2025), en un pueblito de Pennsylvania, un grupo de diecisiete niños desaparece. Cada uno, en su respectiva casa, se levantó exactamente a las 2:17 de la mañana y salió corriendo hacia la oscuridad. Todos estudiaban en el mismo salón del tercer grado. La histeria cae sobre el pueblo y algunos padres, que incluyen al desesperado Archer (Josh Brolin), sospechan de Justine (Julia Garner), su maestra. Como consecuencia, la vida de Justine se deshace ante la confusión de lo que les puede haber ocurrido a sus estudiantes y ante el miedo del acoso por las acusaciones de bruja. Weapons es una alegoría efectiva sobre la constante amenaza que sienten las familias conservadoras con la educación pública. En nuestra realidad, mientras los padres acusan al maestro de corromper las mentes de sus hijos por la falta de educación religiosa y por enseñar un

supuesto solo lado de la historia, el parásito real se sonríe impune mientras manipula la situación para adquirir más poder.

¿Y quién es ese parásito? Aunque en Weapons ese descubrimiento es espeluznante, su construcción tiene un lado cómico que no puedo describir para no dañarles la sorpresa. Zach Cregger, el director, encuentra elementos de humor algo astracán que son sumamente efectivos y que no entorpecen la alta tensión que domina la historia. Inclusive, en su película anterior, Barbarian (Bulgaria y EE.UU., 2022), hay puntos en que el miedo deviene en risa al revelarse lo absurdo de la situación sin restarle fuerza al horror. Weapons utiliza tropos del género de las brujas que se manifiestan de maneras similares en La tía Alejandra (dir. Arturo Ripstein, México, 1980). En esta, la tía Alejandra (representada por la poderosa Isabela Corona) llega al hogar de su sobrino porque, en su edad avanzada, vendió la casa que compartía con su hermana que acaba de morir. Sin embargo, Alejandra no es una anciana inofensiva, sino una bruja satánica que poco a poco se adueña de la familia hasta doblegarla. La historia sigue el género de brujas al enfocarse en la corrupción que trae la tía, una mujer que no ha sido madre y que se percibe como una atenta contra el patriarcado. Su único obstáculo para lograr su dominio del espacio familiar es la voluntad férrea de la abnegada madre (Diana Bracho), con la que se enfrentará en la batalla final. Weapons y La tía Alejandra reflejan el terror hacia mujeres independientes que se remonta a las cazas de brujas iniciadas en Europa en el siglo XV. Historias sobre la persecución del patriarcado y la venganza de las brujas nunca cesarán en la pantalla grande. Desgraciadamente, la realidad es una mala copia del cine.

Weapons está en salas de cine comercial en la isla. Pueden encontrar La tía Alejandra, otra chulería del cine de horror mexicano, en YouTube.

Desde sus inicios en la década del 901 la música «reggaetón» (reguetón) ha generado intensos debates en la opinión pública. Algunos lo excluyen de toda definición tradicional sobre arte musical,2 mientras que otros le asignan estereotipos por su forma de representar un lebenswelt (mundo de vida).3 Recuerdo una ocasión, durante mis años como estudiante de bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (1994–1999), en la que conversaba con un compañero acerca de este género. Nuestro dialogo lo describo como un intercambio de juicios estéticos encapsulados en los valores eurocentristas adquiridos (por no decir evangelizados) en la institución. De pronto se nos acerca un profesor que, al oír sobre el tema, nos preguntó muy espontáneamente: “Oye, ven acá, ¿qué es eso del reguetón del que to’ el mundo está hablando? Chacho, los otros días vi un video y fue mejor que ver una película porno.” Vemos aquí como un experimentado académico, entrenado para usar su audición en forma analítica, queda estupefacto con las imágenes eróticas observadas en un video.4 Este no ha sido el único caso pues, en una reciente conversación, un querido amigo maestro de música, me narró que, en la puerta de entrada a su salón, colocó un cartel con la expresión «Zona Libre de Reguetón». ¿Qué les parece?

Las posibilidades de este relato para nuestra reflexión son inmensurables. Considero que el estudio de la música, como hecho social y cultural merece un análisis de los procesos sinérgicos que la desarrollan. Esta no puede abordarse a partir de una visión de claustro que delimite la observación de sus elementos, mucho menos en prejuicio de sus contextos.

Historias como estas nos brindan una idea de cómo algunos sectores en nuestra sociedad han reaccionado (o sobre reaccionado), ante una nueva cultura musical, que representa de forma transparente y sin filtros, los códigos de vida practicados por otros sectores en nuestro archipiélago. Aunque en la historiografía de las músicas puertorriqueñas abundan ejemplos de artistas o géneros que han recurrido a elementos líricos o visuales de carácter vulgar u obsceno,5 no hay duda de que el reguetón se ha destacado por auto representarse desde una semiótica porno6 como elemento integral de su expresión visual.7 En consecuencia, los reguetoneros enfrentaron la censura mediática y la persecución gubernamental8 sin que se tomara en consideración el hecho de que su música actuaba como vocero de comunidades marginadas y estigmatizadas por el propio Estado.9

No obstante, el reguetón continuó su marcha y con el tiempo sus productores fueron introduciendo cambios cualitativos en las formas de reproducirlo y replicarlo, facilitando su exposición y su mercadeo. De este proceso de fertilización y gestación, surge uno de los protagonistas de mayor relevancia en el género; hablamos de Benito Martínez, nuestro «Bad Bunny».

Benito ha sido objeto de múltiples controversias. Desde quienes cuestionan su legitimidad como cantante10 hasta quienes consideran un «oximorón» la conducta de sus seguidores.11 Su presencia ha impulsado la constitución de foros y simposios en los cuales se discute el impacto de su música en la cultura. Artistas como Lucecita Benítez, José Feliciano y más reciente Rene Pérez (Residente-Calle 13)12 han fomentado similares discusiones, pero ninguno ha tenido el alcance que ha tenido Benito, de quien incluso se ha redactado tesis y artículos académicos que investigan por qué Bad Bunny es Bad Bunny. Un ejemplo lo encontramos en una reciente publicación titulada The Bad Bunny Enigma: Culture, Resistance, and Uncertainty.13

Comenzaré por jalarle la cabuya14 al uso del término «enigma» y a continuación, haré como el trovador jíbaro; tomaré prestado el término para usarlo como pie forzado15 para el debate que presentaré a continuación. Según el Diccionario de la Lengua Española (RAE), un enigma es… «cosa que no se alcanza a comprender o que no se sabe interpretar». Esto me recuerda una popular revista puertorriqueña de los años 80, dedicada a presentar historias sobre fenómenos extraños e inexplicables (e.g. ovnis, fantasmas, chupacabras, otros.)16

A partir de esta referencia pregunto: ¿Y por qué nuestro Benito es un enigma? ¿Por qué lo vemos como «algo que no se alcanza a comprender o que no se sabe interpretar»? Para responder esta pregunta, partiré de la hipótesis de que los adjetivos destinados al fenómeno Bad Bunny surgen del conflicto cognitivo que grupos tradicionalistas o académicos conservadores (como el profesor de mi relato) experimentan al escuchar reguetón, un género musical desarrollado en Puerto Rico, por puertorriqueños, pero que no se considera música puertorriqueña. He sido testigo presencial de la reacción histérica que muchos demuestran cuando sugieres que este género sea considerado vernáculo a pesar de que se perfila ante el mundo como una de las marcas de nuestra identidad.17 Soy consciente de lo apretao18 que puede ser este tema, en especial cuando partimos de definiciones que se desarrollan a partir de nuestra condición colonial no resuelta. La misma que nos mantiene en una incertidumbre identitaria mientras «nego-

ciamos con nuevas formas de representar la puertorriqueñidad»19. En la actualidad, géneros como la plena, la bomba, la música jíbara y la danza, son consideradas nuestras músicas folk(c)lóricas.20 Sin embargo, debo preguntar, aunque se perciba desafiante: ¿quién prescribe lo que debe o no debe considerase puertorriqueño? La problematización de este tema cuenta con precedentes jurídicos en la Ley Num. 223 del año 2004 conocida como Ley de Nuestra Música Puertorriqueña (P. de la C. 3316), la cual otorgó al Instituto de Cultura Puertorriqueña la facultad de definir y delimitar cuales serían esas músicas.21 El debate queda implícito debido a que la noción de «lo nuestro», a menudo delimita los espacios y los sujetos de producción, ignorando, prejuiciando o excluyendo otras músicas igual de vernáculas, pero marcadas por la adopción, la hibridez o lo diaspórico.22 Es así como Bad Bunny queda encapsulado como algo inexplicable, en particular cuando vemos a un cantante de reguetón vistiendo y cantando al estilo jíbaro en su exitosa producción musical «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» (DTmF ).

En la ciencia existe una máxima heurística que se refiere a la idea de que, ante múltiples explicaciones posibles para un fenómeno, la más sencilla suele ser la más adecuada. A mi juicio, el reguetón se examina a partir de una prescripción de folk(c) loridad que no contempla cómo las «presiones evolutivas»23 reconfiguran y resignifican nuestra praxis cultural y con ello, nuestros haceres musicales. La realidad es que esas músicas que reconocemos folk(c)lóricas (plena, bomba, et.al...) también son producto de un mestizaje enmarcado en nuestra poligénesis social y cultural.24 Lo relevante de DTmF no solo recae en cómo ha visibilizado las dificultades enfrentadas en tiempo reciente como la alta corrupción, la ocupación ilegal de nuestros espacios naturales, y la gentrificación que amenaza la integridad de nuestras comunidades, sino en cómo le ha colocado al reguetón el sello indiscutible de música folk(c)lórica puertorriqueña. Así es, tal como usted acaba de leer; el reguetón es la nueva música folk(c)lórica de Puerto Rico. “Coja un breikesito25 y respire si lo necesita…”

No tengo la más mínima duda de que mi declaración, constituye un imperdonable acto de sedición hacia los postulados de aquellos que defienden a «esgrima y dragona» la definición de puertorriqueñidad y su folk(c)lor. No queda otra salida que tirarse al medio y exponer desde la observación que realizo como docente-músico y académico, mi propio debate ante lo que arguyo es «una reve(o) la(u)ción llamada Bad Bunny». Presumiblemente se preguntará: ¿pero y qué rayos es eso? La misma es la conjugación de dos adjetivos que subscribo

como elementos intangibles en DTmF: “revelación /revolución”. Explicaré en detalle el primero: Bad Bunny: la revelación del momento. Nuestro Benito es rostro de la llamada «generación de la crisis»,26 esa que nace al final los 90 y que se desarrolla en medio de austeridades económicas y privación de oportunidades. Esta generación ha demostrado no responder a códigos de conducta basados en lo formal o lo conservador. A pesar de los discursos que censuran a Benito (válidos o inmerecidos) estos reconocen en su imagen y en su música un reflejo de honestidad y transparencia; dos cualidades que parecen ausentes en la conducta de muchos líderes de cuatrienio (los autores de la crisis). Vemos como su capacidad de convocatoria en causas sociales (e.g. Good Bunny Foundation), y políticas (e.g. Campaña Electoral 2024), revela su posicionamiento indiscutible como líder de esta generación. Ahora, explicaré el segundo: Bad Bunny: símbolo de una revolución cultural.

Benito es la voz cantante de muchos Boricuas (nativos y de la diáspora) que buscan en la música reguetón una conexión con «sus raíces». En medio de la euforia nacional que ha causado la noticia de la serie de conciertos en residencia No Me Quiero Ir De Aquí, no se ha destacado lo incisivo de que una multitud de jóvenes cantara a to’ jender27 la fusión de ritmos de plena y aguinaldo de la producción DTmF, durante una breve presentación que Benito realizara en un concurrido local de Rio Piedras. Estoy hablando de una juventud reguetonera que se ha identificado con los sonidos que fueron los favoritos de nuestros abuelos y ancestros Jíbaros. En palabras de Krishnamurti: «O bien el pasado es un medio de huir del presente, que puede ser desagradable, o el futuro es una esperanza alejada del presente».28 La música en DtmF es en ese sentido, la reinvención de nuestro folk(c) lor musical como acto de resistencia al «abandono colonial y la austeridad neoliberal» que impacta a nuestro pueblo.29 Es irrefutable el valor intangible de Bad Bunny como embajador de la actual cultura puertorriqueña. ¿La justificación de este argumento? un cantante de música reguetón que produce un álbum discográfico que contiene una mezcla de ritmos folk(c)lóricos pegajosos como el tirijala.30 Y que en dicho álbum se presentan imágenes y literatura que exaltan entre otras cosas, la figura del sapo concho, el cuatro puertorriqueño, los panderos de plena, la pava jíbara y nuestro pitorro de coco,31 considerados símbolos identitarios. DTmf no solo ha tenido un éxito comercial de alcance mundial sin precedentes en nuestra historia local, sino que, además, ha despertado en muchos la urgencia de replantearnos quienes somos como

puertorriqueños. Como bien expresa Allende: «las músicas que se vuelven marca de identidad, (en este caso, el reguetón), son aquellas que sincronizamos con nuestro momento de ser, no importa su procedencia».

Nuestra música es producto de nuestra cultura y esa cultura representa nuestras identidades individuales o colectivas. Sin embargo, no nacemos con una identidad cultural, esta es formada y adquirida por interacción con un entorno que se mantiene, al igual que nuestras músicas, en continuo proceso de transformación.32 Al igual que hizo Don Rafael Cepeda con la Bomba o Jesús “Ramito” Ramos con la música Jíbara, Benito Martínez ha consolidado el reguetón como la nueva música folk(c)lórica de nuestra identidad «post-puertorriqueña».33 Su música y su imagen galopan imparables entre las filas de críticos, muy a pesar de los intentos de reprimir el reguetón mediante prácticas que evocan la nefasta «Ley de Mordaza».34 Sintamos orgullo de nuestra nueva música folk(c)lórica. Lo que nuestro Benito ha logrado es un «Grito de Reve(o)la(u) ción».

1 Omar Ruiz Vega, De Puerto Rico pal Mundo: A Brief History of Puerto Rico’s Reggaeton Music Scene (Made in Puerto Rico Studies in Popular Music) (Londres: Routledge, 2025), 133145.

2 Junior Report, “El reggaetón no es música,” Junior Report, noviembre 2, 2020, https://junior-report.media/el- reggaeton-no-es-musica/.

3 Lebenswelt es un concepto central en la fenomenología de Edmund Husserl (1859–1938) que se refiere al «mundo de la vida» en el que vivimos de manera inmediata y práctica. Escuche: Ivy Queen y Alex Fumero, LOUD: The History of Reggaeton, episodio 1, “Reggaeton Is Culture,” narrado por Ivy Queen, producido por Spotify Studios y Futuro Studios, publicado el 4 de agosto de 2021, pódcast, https:// podcasts.apple.com/bo/podcast/the-history-of- reggaeton/ id79681317?i=1000531468120.

4 Noraliz Ruiz, (comunicación personal, julio, 16 de 2025), «En aquellos días en los que no había redes sociales, los videos de la temprana industria del reggaetón mantenían un standard estético (basado en lo erótico) como medio de mercadeo».

5 Noel Allende Goitía, “The Profane, the Lewd, and the Misogynistic in Puerto Rican Singing: A Historical and Interpretative Primer to Bad Bunny’s Song Lyrics (1900–2022),” en Made in Puerto Rico, ed. Sheilla R. Madera, Nelson Varas-Díaz y Daniel Nevárez Araújo (Lanham, MD: Lexington Books, 2024), 27–44.

6 Abreviatura de pornografía que significa «presentación cruda del sexo que busca producir excitación».

7 Omar Ruiz Vega, “Representando al caserío: Narcocultura y el diario vivir en los videos musicales de reggaetón,” Latin American Music Review 39, no. 2 (2018): 229–65, https://doi. org/10.7560/LAMR39204.

8 Thais Rivero Pérez, Filosofía y reggaetón: una perspectiva interseccional (tesis de maestría, Universidad de La Laguna, 2020), https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20985.

9 Julio E. Vega Cedeño, Seeking Social Justice: A Critical Understanding of Reggaeton Narratives (tesis de maestría, University of Puerto Rico, 2015), disponible en el repositorio académico de la UPR, https://hdl.handle.net/20.500.11801/208.

10 Jhostin Bescanza, “Bad Bunny canta sin autotune y recibe duras críticas: ‘Su voz es un desastre y no tiene talento,’” Music Mundial, 3 de septiembre de 2022, https://www.musicmundial.com/2022/09/03/bad-bunny-canta-sin- autotune-y-recibe-duras-criticas-su-voz-es-un-desastre-y-no-tiene-talento/.

11 Roberto Ramos-Perea, “Sobre Bad Bunny y la monarquía de la ignorancia,” Instituto Alejandro Tapia y Rivera, 8 de enero de 2025, https://www.institutoalejandrotapia.org/post/sobrebad-bunny-y-la-monarquía-de-la-ignorancia.

12 Rebecca Imboden, “Calle 13 y la subversión del sistema a través de la palabra,” 80grados, 25 de noviembre de 2011, https://www.80grados.net/calle-13-y-la-subversion-del-sistema-a-traves-de-la-palabra/.