El sacerdote jesuita nacido en Argentina como Jorge Mario Bergoglio, y a quien el mundo llama Papa Francisco, falleció temprano el pasado lunes, luego de haber celebrado el Domingo de Pascua-la fiesta más grande de la cristiandad- rodeado de una enorme multitud que se congregó en la Plaza de San Pedro en El Vaticano. " Buona Pascua" les dijo el pontífice con la voz tenue, ronca y fatigada de sus últimos tiempos, mientras su asistente les leía su hermoso mensaje de amor y aliento a los migrantes y a los pobres, y abogaba por la paz entre los pueblos y el fin de las guerras en Palestina y Ucrania.

Con su presencia frágil y su voluntad de hierro, Francisco reiteró en su último día la coherencia que caracterizó su vida personal y pública, cualidad que lo estableció entre las figuras seminales y transformadoras de la historia en estas primeras décadas del siglo veintiuno. Francisco, Obispo de Roma, murió como vivió, "con las botas puestas", en su caso, con los gastados zapatos negros, símbolos de la austeridad y sencillez que coronaron su vida como líder humanista de millones de personas en el mundo.

Con su ejemplo, el Papa Francisco ha elevado a un más alto nivel la vara con que se medirá el liderazgo mundial en todos los órdenes de ahora en adelante. Un recorrido de su vida y acciones desde que fue elegido como Papa de la Iglesia Católica en marzo de 2013, permite conocer la gama de precedentes, y nuevos cambios y espacios, que se dieron durante estos doce años. Fue el primer latinoamericano en ser elegido Papa, resaltando así la importancia de nuestra región que alberga al 48 por ciento de los católicos del mundo. Fue también el primer sacerdote jesuita en llegar a tan alto cargo, y con él trajo un mayor énfasis en la inclusión y la justicia social, estandartes de su orden religiosa y de su papado. Fue infatigable en denunciar la tragedia de millones de migrantes en el mundo y en defender sus derechos humanos. También lo hizo con las poblaciones pobres, sin hogar y carcelarias. "Me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres", remarcó en más de una ocasión, como en su primer viaje como Papa a la isla italiana de Lampedusa, punto de entrada masiva de migrantes de África a Europa, creándose situaciones innombrables para dichas poblaciones errantes. Implantó iniciativas para brindar hospedaje, servicios médicos y comida en los sectores más pobres de Roma, visitaba a los presos y presas en las cárceles y fue crítico

de la economía excluyente, sobre la cual dijo: "Esta economía mata". Fue el primer Papa en expresar de forma contundente su visión de avanzada sobre la protección y preservación del ambiente natural, en su Encíclica "Laudato Si", un bello y bien investigado documento sobre la crítica necesidad de que cuidemos "nuestra casa común".

El Papa Francisco dedicó su jornada de vida a sembrar las semillas de una reforma profunda de la Iglesia Católica. Fueron noticia sus históricos acercamientos a grupos y líderes importantes del Islam, el judaísmo, católicos ortodoxos, luteranos y metodistas, entre otros sectores religiosos hacia los que tendió puentes de colaboración recíproca. Fue también el primer papa en visitar países budistas en busca de un mayor acercamiento. Contradijo las posturas de religiosos conservadores y promovió la inclusión del sector LGBTQQ+ y de las mujeres en las prácticas y procesos de la Iglesia Católica. En otra de sus frases para la historia, Francisco trazó su ruta de acogida: "Si una persona es 'gay', busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?" Fue él también quien abrió la puerta a la participación de las primeras mujeres en posiciones de responsabilidad y poder decisional en altos niveles de la Iglesia Católica y el Vaticano, como haber nombrado la primera mujer en la dirección de una oficina administrativa en el Vaticano y la primera mujer presidenta de la Ciudad del Vaticano.

También hizo historia nombrando a la primera mujer Prefecta del Vaticano, posición que solo había sido ocupada por cardenales de la Iglesia Católica. Otro precedente fue la inclusión de mujeres en el organismo de 70 miembros que selecciona a los obispos y en el Consejo de 15 miembros que supervisa las finanzas del Vaticano. Pocos pasos, dirán algunos. Pero ciertamente pasos firmes que establecen pautas importantes hacia futuro.

Hasta en su ritual mortuorio, el Papa Francisco rompió esquemas, dejando listos los arreglos para un funeral sencillo y austero, más en consonancia con la naturaleza del pastor de su grey que con la pompa y circunstancia de un Jefe de Estado. Su lugar de reposo final no serán las criptas del Vaticano, sino la muy hermosa y serena Basílica de Santa María la Mayor, muy cercana a sus afectos y su corazón. En vida y en muerte, Jorge Mario Bergoglio/ Papa Francisco muestra la dignidad de su iluminado paso por un mundo convulso que necesita y extrañará ejemplos como el suyo.

PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA

Carmen Ortiz Abreu

DIRECTORA

Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com

DIRECTOR EN ROJO

Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com

ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Carmen Milagros Reyes

ENCARGADA DE FOTOGRAFIA

Alina Luciano

ANUNCIOS Y VENTAS

Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com

CIRCULACIÓN

Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com

COMITÉ EJECUTIVO

• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA

• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA

• Mari Mari Narvaez

• Abel Baerga

• Carlos Fraticelli

• Alida Millán Ferrer

www.claridadpuertorico.com

FB: @CLARIDAD

Youtube: periódico CLARIDAD Oficial

Twitter: @Claridadpr

Instagram: elarchivodeclaridad

Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732

787-777-0534

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

A mas de un mes de la celebración de vistas públicas del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental DIA) del pretendido proyecto Esencia, en Cabo Rojo, todavía la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no ha emitido su decisión.

En conferencia de prensa este martes Día del Planeta Tierra, frente al edificio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que también acoge a la OGPe, la coalición de organizaciones que integran el movimiento Defiende a Cabo Rojo, denunció el silencio de ambas agencias y reiteraron la amenaza catastrófica que representa el mega proyecto impulsado por los intereses multimillonarios de las firmas foráneas Reuben Brothers y Three Rules Capital.

La coalición exigió a la OGPe a que rechace la DIA y a que cancele el proyecto “Esencia”, debido a que la evidencia presentada en las vistas públicas demostró serias violaciones a leyes y reglamentos, uso de información falsa y manipulada, omisiones graves y alteración de documentos, lo que además de implicar razones suficientes -alegaron- para descartar de inmediato el proyecto, podría constituir delitos. “Es deber de la agencia investigar, y de ser necesario, radicar cargos criminales contra quienes han intentado engañar al país. ¡Exigimos que así sea y que los proponentes reparen los daños y gastos ya causados al pueblo de Puerto Rico!”, expresó una de las portavoces en la conferencia de prensa, Gabriela Rocafort.

De igual forma le exigieron al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a que que asuma su responsabilidad ministerial y haga valer las leyes y reglamentos sobre los que fue instituida la agencia y se oponga tanto a Esencia como al resto de proyectos que se están impulsando en distintas zonas de nuestro archipiélago, tales como Aguadilla, Rincón, Fajardo, Loíza, Ceiba, San Juan (Escambrón), Vieques y Culebra, los cuales describieron como ecológicamente nefastos.

A su vez señalaron al presidente del Senado, Thomas Rivera Shazt, como uno de los exponentes con una agenda destructiva, al ser el proponente de los proyectos PS 79 y PS 81, los cuales proponen agilizar los procesos de permisos de una forma irresponsable.

El licenciado Francisco Vargas Alcántara, denunció que no fue hasta hace poco

que descubrieron los proyectos, los cuales fueron a vistas publicas este cuatro de abril. Ambos proyectos pretenden quitarle al DRNA su facultad de que las recomendaciones que emita la agencia a proyectos como Esencia no sean vinculantes. Reveló además que el secretario del DRNA en la vista pública dijo que iba a obedecer la política publica de los procesos de descentralización, postura que calificó va en contra de la política publica, que dice que el DRNA tiene que defender y proteger los los recursos naturales y ambientales.

“Estos proyectos representan una puñalada a traición contra el pueblo de Puerto Rico y sus recursos naturales, pues facilitan la explotación de la corteza terrestre y la destrucción de nuestros sistemas naturales”.

Sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT), del proyecto, Vargas Alcántara, indicó que desde el mes de marzo un grupo de 30 ciudadanos de Cabo Rojo le solicitaron vistas públicas al DRNA, relacionado al deslinde de Esencia. El deslinde fue impugnado por la falta del debido proceso de ley. “Quisiéramos saber por qué el DRN sigue cerrando las puertas a la comunidad científica y a la comunidad de Cabo Rojo de por qué no quiere oírnos”.

Además reveló que como parte del expediente de la DIA del proyecto las recomendaciones del Cuerpo Técnico del DRNA, la cual se supone sea la posición de la agencia, dice que la DIA presentada no discute adecuadamente los impactos propuestos por el proyecto.

“Ahora lo que no entendemos cuando el secretario da entrevista no menciona el documento del Cuerpo Técnico, las personas que de verdad si entienden que esto no es viable eso es lo que debe salir de su boca, respetar lo que dice su cuerpo técnico”, reclamó Vargas Alcántara.

En la conferencia de prensa se expusieron ocho de los puntos mas relevantes de la DIA los cuales afirmó la coalición Defiende Cabo Rojo, quedaron al descubierto durante las vistas públicas. Entre estos se desmintió que;

El proyecto sea uno de de baja densidad de que ocupará menos del 25% del terreno. Múltiples deponentes evidenciaron que los proponentes solo consideran como impacto

la huella de las edificaciones, excluyendo los campos de golf, áreas de paisajismo y otras alteraciones. De hecho, los especialistas demostraron que el impacto real, al considerar todos los impactos directos, indirectos y acumulativo abarca entre 80% a 100% de las 1,549 cuerdas de terreno.

Que habrá accesos públicos a las playas. En la DIA se indica que los accesos públicos se encuentran luego de acceder por una entrada privada. El Reglamento Conjunto 2023 requiere que los accesos públicos no tengan obstrucción y se traspasen al Municipio, lo cual no se indica en la DIA.

La DIA presentó información falsa con relación al estudio de Categorización de Hábitat, pues no se usaron los métodos establecidos por el DRNA y el estudio fue realizado por arquitectos, cuando es requisito que se lleve a cabo por biólogos con vasta experiencia en vida silvestre.

Se presentó evidencia irrefutable de que el Plano Conceptual en la DIA fue alterado. Se cambió el color y la textura del área de humedales colindante a uno de los campos de golf y sección de residencias. De esta forma, se encubren los impactos al manglar y salitrales.

Para colmo las firmas foráneas billonarias que proponen el mega proyecto ya han recibido créditos contributivos de $497.7 millones y exenciones del CRIM, IVU, patentes y contribuciones, lo cual equivale a la mayoría de su supuesta “inversión”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes activistas y profesionales de larga trayectoria ambiental como el científico ecólogo, Ariel Lugo, el planificador conocido como El Urbanista, Pedro Cardona Roig, el experto en derecho ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, el miembro de la Sociedad geológica de Puerto Rico, Ángel Alicea, el portavoz de Toabajeños en defensa del ambiente, Juan Camacho, miembros del Sierra Club y la licenciada Mariana Nogales Molinelli , todos se expresaron en contra del proyecto. En el caso de Nogales, quien preside la Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, puso a disposición los recursos del Colegio par asistir a los activistas de desobediencia civil pacífica.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com

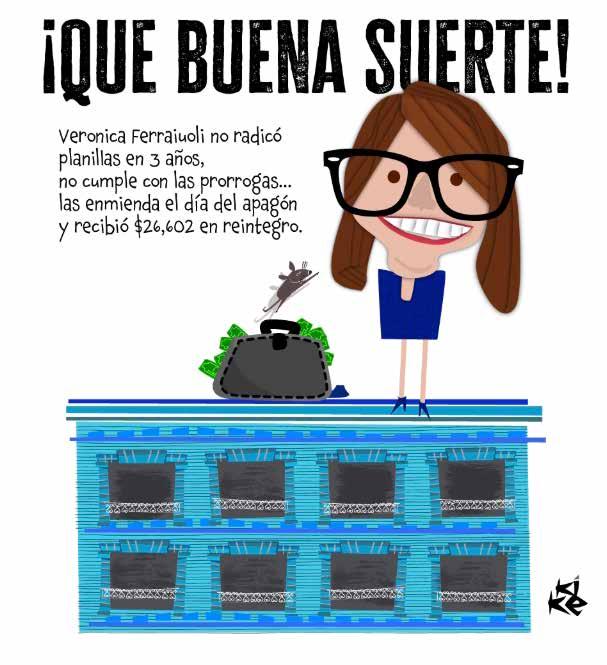

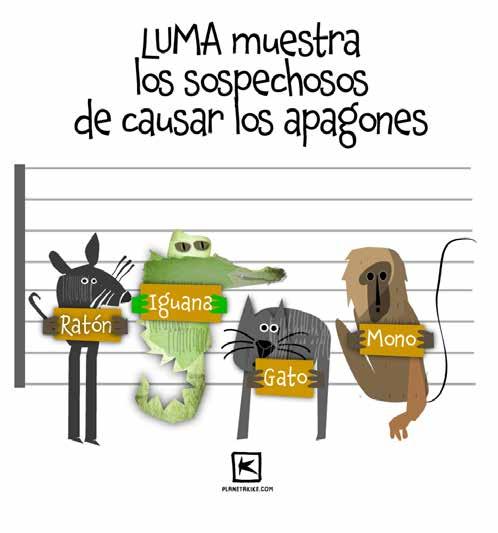

Las razones que ha dado LUMA sobre las causas del apagón que dejó a oscuras a todo el país, el pasado miércoles 16 de abril, no son verdaderas. Más aun, se desconoce qué fue lo que causó el apagón, según denunció el exrepresentante de los consumidores en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Rosario. El apagón ocurrido el miércoles santo, día festivo en que muchos sectores están de vacaciones, fue el segundo de este año que dejó al país a oscuras por más de 24 horas. El primero ocurrió la víspera de la despedida de año.

Rosario reveló en entrevista que una fuente de alto nivel conocedora de la operación de LUMA desmintió las explicaciones que ofreció la privatizadora encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica. Lo primero que dijo LUMA fue el apagón se había originado por una falla dentro de la generadora EcoEléctrica y que esa falla tumbó el sistema. Después dijo

Rosario reveló en entrevista que una fuente de alto nivel conocedora de la operación de LUMA desmintió las explicaciones que ofreció la privatizadora encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica.

que había sido una falla en la línea de transmisión entre EcoEléctrica y la generadora Costa Azul. Ninguna de estas dos versiones son ciertas, afirmó.

Después, una tercera versión fue que hubo una falla en una línea entre la central Cambalache en Arecibo y el centro de transmisión en Manatí. Finalmente, que el corte se debió a la vegetación. Sobre la explicación de LUMA de que primero ocurrió un problema dentro de las protecciones de ambas transmisiones y, después, de 25que ocurrió el toque de la vegetación, que eso ocurra, no es posible. Lo describió como “una cosa al revés de los cristianos,

es una comedia lo que esta gente ha montado con eso”. El suceso, de haber ocurrido, tendría que haber sido a la inversa, según Rosario.

En tono enfático Rosario reprobó una serie de intervenciones de los ingenieros de LUMA, Daniel Hernández y Juan Rodríguez, quienes hicieron comentarios de que el sistema en ese momento estaba bien vulnerable porque era la hora del día (medio día) donde a las máquinas de la AEE se les tiene que bajar su curva por debajo de la operación óptima y que no pueden regular las frecuencias debido a la cantidad energías renovables.

El activista ambiental con amplio conocimiento del sistema energético apuntó que esta atribución a las renovables es importante explicarla, ya que si es cierto que se tiene que bajar la producción de las termoeléctricas porque hay mucha producción renovable, contrario a lo que la gente dice que la AEE produce más energía de la que se consume, es imposible porque la electricidad se consume por la carga. En otras palabras, lo que decide cuánto se produce es cuánta carga hay, ya que no se puede producir lo que no se consume. Aclaró que las máquinas generatrices sí hay que mantenerlas prendidas en una rotación baja porque prenderlas tarda entre 12 a 24 horas, pero atribuir el apagón a la producción de energía renovable no puede ser la explicación.

Rosario reiteró su rechazo a la excusa de que el evento de falta de servicio ocurrió en el momento en que el sistema está más vulnerable debido a que hay que bajar la producción para poder operar las renovables; en otras palabras, que sin mencionarlo, le están echando la culpa a las fuentes renovables. “No sabemos lo que pasó, pero sabemos lo que no pasó”, afirmó. En esa línea, catalogó de poco profesional y de falta de sensibilidad el que la gobernadora al comentara 'qué casualidad que todos los apagones ocurren en días feriados que son importantes'. Con ello lo que está insinuando es que es sabotaje.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) expresó su repudio a la intención de aprobación del proyecto de la Cámara de Representantes, (PC 139) que pretende facultar a los cuerpos de Policía Municipal, a ejecutar órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés).

La presentación del proyecto contraviene la política pública anunciada desde el 2021 por la Legislatura y la Fortaleza, los cuales han prometido impulsar ordenanzas y leyes pro inmigrantes. De hecho la hoy gobernadora Jenniffer González fue activa en reclamar el voto de la comunidad inmigrante en particular la dominicana, la cual ha sido el mayor blanco de las redadas de ICE.

“El P. de la C. 139 burla los compromisos de alcaldes, legisladores y del Ejecutivo de proteger a nuestra población migrante,” afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, en comunicado de prensa. El proyecto fue presentado por los representantes del PNP, Ángel Morey Noble y Swanny Vargas Laureano,

La ACLU denunció que la medida fue llevada a vistas públicas el pasado 5 de marzo, a la cual solo se notificó e invitó a cuerpos policiacos y alcaldes, excluyendo a la comunidad migrante, a defensores y expertos de derechos humanos y a la propia sociedad civil.

La directora ejecutiva de ACLU advirtió que autorizar a la policía —en particular a la municipal— a firmar convenios con agencias federales de seguridad para asumir las tareas que estas les deleguen es, en realidad, un paso directo para convertir a las fuerzas locales en instrumentos de ejecución de la ley migratoria.

“Delegar funciones migratorias a la policía municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”, expresó.

Agregó que la medida atenta contra la seguridad pública debido a que si los agentes municipales visten un “segundo sombrero” de inmigración, las víctimas y testigos dejarán de reportar crímenes, lo que pone en riesgo a toda la población. Se desvían re-

...De hecho la hoy gobernadora Jenniffer

González fue activa en reclamar el voto de la comunidad inmigrante en particular la dominicana, la cual ha sido el mayor blanco de las redadas de ICE.

cursos locales ya escasos, incluyendo que Puerto Rico carece de oficiales suficientes para responder a emergencias propias. El proyecto obligaría a los municipios a destinar tiempo y presupuesto para hacer cumplir leyes federales que no les competen. Además de que la Policía Municipal, incurrir en detenciones ilegales, ni ICE ni DHS cubrirán los daños, quien tendría que responder serian los municipios y, por ende, los contribuyentes.

La ACLU reclamó que se convoque a nuevas vistas públicas, con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la propia población migrante, que se desarrolle un protocolo insular de no colaboración con ICE , que refuerce la seguridad pública al asegurar que todos los residentes puedan acudir a la policía sin temor a deportación.

Por otra parte la ACLU de Puerto Rico se unió a una demanda de clase en el foro

federal en representación de más de 100 estudiantes en New Hampshire, Massachusetts, Maine, Rhode Island y Puerto Rico, a quienes su estatus migratorio de estudiantes F-1 les fue cancelado de manera abrupta e ilegal, sin que se especificara la razón. La demanda solicita a la corte que restituya su estatus F-1, lo que no les permitiría continuar sus estudios.

Se denunció que las cancelaciones por parte del DHS han estado ocurriendo al menos desde el 1 de marzo de 2025 y han afectado a cientos, si no a miles, de estudiantes internacionales en Estados Unidos y sus territorios. La revista Inside Higher Ed estima que, hasta el 17 de abril de 2025, más de 210 universidades e instituciones han identificado a más de 1,400 estudiantes internacionales y recién graduados cuyo estatus legal ha sido modificados. Esto incluye a 112 estudiantes en New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island y Puerto Rico.

Por Adrián Rodríguez Alicea CLARIDAD

Detrás del polémico proyecto Esencia que pretenden asentar en Cabo Rojo, dos personas multimillonarias dirigen la firma privada que financia el desarrollo: los hermanos ingleses Simon y David Reuben. Combinados, los patrimonios netos en bienes raíces de “The Reuben Brothers” están valorados en $15,600 millones. No obstante, sus fortunas, que actualmente se reparten entre residencias, hoteles y comercios minoristas a través del mundo, comenzaron desde la venta de chatarra y alfombras, de acuerdo con diversas fuentes consultadas.

Nacidos en India y criados en Londres, los hermanos Reuben crecieron lejos de la fortuna que, con el tiempo, acumularon a través de distintos negocios. Por ejemplo, Simo, el menor de los hermanos, nunca terminó los estudios y se dedicó a ganar dinero en el negocio de alfombras. David, por su parte, estudiaba mientras hacía comercio con chatarra, un negocio que lo llevó a viajar y tocar base en países como Rusia, China y Corea del Norte, de acuerdo con el periódico español El Confidencial.

“A estos dos magnates británicos les gusta (financieramente hablando) mucho España. Recientemente también cerraron la compra del hotel Pachá en Ibiza y de 364 hectáreas en Cala Figuera, Mallorca. En total, Reuben Brothers es propietario en España de unas 815 hectáreas en Mallorca y cerca de 180 hectáreas en Ibiza (lo que significa un 4 % del total de la isla). En ambas poseen varios kilómetros de litoral”, asegura el medio en un perfil de ambos.

Para lograr ese poder adquisitivo, ambos fundieron esfuerzos en 1977 para crear la empresa Trans-World Group, dedicada al intercambio de aluminio, estaño y otros metales. Durante la década de 1990, cuando la Unión Soviética se había disuelto, los hermanos Reuben se valieron del vacío de ese mercado para acrecentar sus riquezas.

“Los Reuben aprovecharon la venta desenfrenada que hubo tras el colapso del sistema soviético para comprar la mitad de la industria de aluminio de Rusia y convertirse en el tercer mayor productor mundial de ese metal, y eso fue en un momento en que Rusia representaba el capitalismo fronterizo en su forma más loca”, informa la página oficial de la empresa de los hermanos. Del mismo modo, indica que los Reuben llegaron a ser dueños del 5 % del aluminio que se producía mundialmente.

Desde la entrada del nuevo siglo, de acuerdo con la página, los Reuben ampliaron sus inversiones a otros sectores tras vender sus acciones metaleras a Román Abramovich, consignando su negocio en los bienes raíces. Actualmente, The Reuben Brothers tienen miles de millones invertidos en espacios como Northern Racing, que agrupa nueve hipódromos; la ciudad financiera de Santander, en España; el aeropuerto Oxford de Inglaterra, almacenes de metales y otros inmobiliarios más. Simon y David Reuben también ocupan la posición 175 en la lista Forbes de multimillonarios. Por otro lado, la segunda empresa relacionada con el proyecto Esencia, Three Rules Capital, está integrada por el ingeniero Roberto Ruiz Vargas y Will Bennett, director de una agencia de bienes raíces. Ruiz Vargas nació en la República Dominicana y creció entre el país vecino y Puerto Rico. En una entrevista local, fechada el 25 de febrero, Ruiz Vargas reveló que ambos se conocieron cuando Bennett, graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, contrató

al ingeniero para un proyecto parecido al de Esencia (Beto pódcast). Además de eso, ambos han colaborado en desarrollos como Playa Grande, en República Dominicana, y la cadena Aman Resorts. Tanto Ruiz Vargas, Bennett como otros inversores de Esencia asistieron a las vistas públicas de marzo pasado, reportó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Three Rules Capital, por su parte, es una compañía relativamente nueva, radicada en Puerto Rico, que se dedica también al sector de bienes raíces.

Los hermanos Reuben y Three Rules Capital recabarán, para la administración de Esencia, del gigante en el manejo de hoteles Mandarin Oriental. Esta compañía dirige hoteles desde Hong Kong, Tokyo, Londres, Madrid, Nueva York, Miami y hasta Dubái. Mandarin Oriental está valorada por $2.4 mil millones en la bolsa de valores. Acumulados todos, los intereses del proyecto Esencia superan, en inversiones, los $2 mil millones. En patrimonio, más de $20 mil millones.

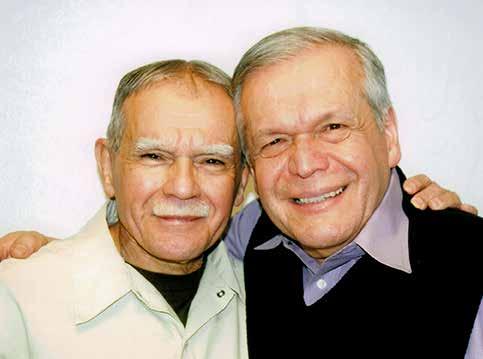

CLARIDAD, el periódico del movimiento independentista puertorriqueño, rendirá homenaje al Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer, con sede en Chicago, y a su director, José E. López, entre otros, durante su festival anual. En un mensaje dirigido a López, el comité editorial del periódico le expresó lo siguiente:

“Para CLARIDAD, el Centro y su fundador y líder, nuestro querido compañero José López Rivera, se cuentan entre nuestros amigos y aliados más fieles. Su incansable labor en defensa de los derechos y valores de la comunidad puertorriqueña allá, así como su extraordinaria colaboración con nuestro periódico y con las luchas de nuestro pueblo, les hace merecedores del más profundo respeto y agradecimiento de quienes reconocemos a todos los puertorriqueños como hijas e hijos de una misma nación, sin importar dónde se encuentren.”

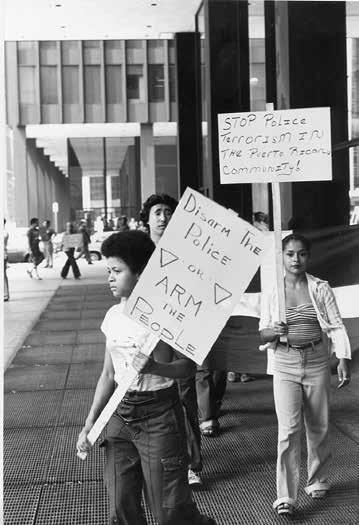

El Centro Cultural Puertorriqueño fue fundado en 1973, en el contexto del Levantamiento de Division Street de 1966, la primera rebelión urbana de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Desde sus inicios, la organización ha desarrollado más de cuarenta programas de base y múltiples iniciativas de desarrollo comunitario que han respondido a las necesidades condiciones, sanitarias, económicas, de vivienda habitacionales y sociales de los puertorriqueños locales y otras poblaciones marginadas.

Entre estos programas se incluyen: de cuido infantil bilingüe, de educación y empoderamiento LGBTQ+, de liderazgo juvenil y empleo, prevención de diabetes y obesidad huertos en azoteas y distribución de productos frescos, apoyo a microempresas comunitarias y viviendas accesibles, un periódico comunitario, y eventos anuales de gran alcance como el Desfile del Pueblo Puertorriqueño y Fiesta Boricua.

A lo largo de sus más de cincuenta años de historia, el PRCC ha defendido el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la independencia y la autodeterminación, y ha desempeñado un papel clave en las luchas por la liberación de varias generaciones de prisioneros políticos y prisioneros de guerra puertorriqueños, además de participar en múltiples campañas anticoloniales. La organización también ha cultivado la solidaridad con otros pueblos colonizados y racializados, fortaleciendo vínculos a través de la diáspora puertorriqueña y el

archipiélago puertorriqueño.

Mediante estos esfuerzos locales, diaspóricos y transnacionales, el PRCC ha dado vida al principio ético de Consuelo Lee Corretjer: “Vive y ayuda a vivir.”

En reconocimiento al homenaje que le otorga el periódico CLARIDAD, el sociólogo Michael Rodríguez -Muñiz y la historiadora Margaret Power, —miembros de la Junta Directiva del PRCC y codirectores de su proyecto de archivo Digitizing the Barrio,— realizaron una entrevista a José E. López sobre los orígenes del Centro, su visión anticolonial, y las aspiraciones futuras de la organización. A continuación, se presenta una versión condensada y editada de dicha entrevista.

Margaret Power: ¿Quiénes participaron en la fundación del Centro Cultural Puertorriqueño en 1973?

José E. López: Hubo varias personas involucradas. Uno de ellos fue mi hermano, Oscar. Otro fue “El Viejo”, el reverendo José Torres, de la First Congregational Church, así como otros ministros de iglesias luteranas y presbiterianas. También participaron América “Mecca” Sorrentini y su difunto esposo, el geógrafo James Blaut. Hubo una mujer de apellido Díaz, trabajadora social, quien se retiró tempranamente del proceso.

Mi exesposa, Myrna Salgado, estuvo también involucrada, al igual que Alejandrina Torres, Kathy Ortiz y Haydeé Beltrán, quien era estudiante en ese momento.

También hubo personas que apoyaron pero que no se integraron completamente al Centro, como Carmen Valentín y Lucy Rodríguez. Recuerdo a un maestro de apellido Burgos, y un brasileño llamado Antonio Dos Santos, amigo cercano de Oscar y del reverendo Torres. Otros participantes eran estudiantes en esa época, como Norma Reyes, Ricardo Jiménez y Martha Rodríguez.

Michael Rodríguez Muñiz: ¿Cuándo comenzaron ustedes a reunirse y a organizar lo que eventualmente se convirtió en el PRCC?

JL: Empezamos a analizar lo que ocurría en América Latina, especialmente en relación con la teología de la liberación. Alrededor de 1968, muchos de nosotros nos acercamos al trabajo de pensadores como: Camilo Torres Restrepo en Colombia, a Gustavo Gutiérrez-Merino Díaz en Perú, y a Leonardo Boff en Brasil. También estudiamos a Paulo Freire. Lucy Rodríguez, por ejemplo, participaba en un grupo de mujeres llamado Católicas Revoluciona-

SIGUE EN LA PÁGINA 19

Río y respiro – acción performática sobre el Río Grande de Loíza

Esferas de vidrio soplado, tela, bambuás, metal, bote, sonido Foto: y sonido: Daniel Ausbury, 2013

MARCELO BARROS

ESPECIAL PARA EN ROJO

Las comunidades cristianas creen que Cristo ha resucitado y, a partir de ese momento, la muerte se convierte en Pascua y en encanto. Hoy, cuando pienso en la Pascua del Papa Francisco, me vienen a la mente varios sentimientos. En este momento de despedida, yo y muchos de ustedes tenemos la sensación de haber perdido a un amigo, a alguien tan querido, como si lo hubiéramos conocido y convivido con él, en la vida cotidiana.

Ante todo, damos gracias a Dios por el testimonio evangélico de Francisco, por intentar humanizar al máximo el Vaticano y la Iglesia. Sobre todo, damos gracias por intentar revalorizar las Iglesias locales y por proponer sinodalidad como forma normal de ser de toda la Iglesia.

Se necesitará más tiempo para evaluar hasta qué punto el Papa Francisco ha logrado renovar las estructuras y llegar a las mentes y los corazones de las personas. Quizá podamos decir de él lo que, según los Evangelios, dijeron de Jesús los guardias del templo, cuando explicaron a los gobernantes por qué no lo habían arrestado: «Nadie ha hablado jamás como este hombre» (Jn 7,46).

Al igual que Jesús, el Papa Francisco fue un profeta que habló al corazón de muchas personas en el mundo. Sin embargo, en los círculos eclesiásticos,

todavía hay mucha gente importante que piensa como aquel sacerdote que, hace unos años, confió a la prensa brasileña: «Matar al Papa es pecado, pero rezar por su muerte, no».

La extrema polaridad que divide hoy al mundo, no entre derecha e izquierda, sino entre civilización humana y barbarie, hiere profundamente a la Iglesia católica y a las demás Iglesias. Incluso entre nosotros, hay hermanos y hermanas que no se dan cuenta de que, en las Iglesias, la contradicción es estructural y concierne al modelo de organización eclesiástica que vivimos.

El papado y el catolicismo, tal como existen hoy, mantienen una organización eclesiástica que se remonta a la Edad Media y que obstinadamente continúa así, incluso después de todos los cambios que se han producido en el mundo actual. Mismo después de todos los cambios introducidos por el Papa Francisco, el Estado Vaticano es la única monarquía absoluta de Occidente. Sobre ella puede decirse, como dice el Evangelio: 'Es inútil remendar ropa vieja. Vino nuevo necesita barriles nuevos» (Mc 2,22).

Por tanto, no basta con preguntarse qué podemos esperar o desear del nuevo Papa. Sobre la base de la experiencia del papa Francisco y de su casi inexistente éxito en los círculos clericales, debemos preguntarnos si es posible tener papa, si, por fin, la Iglesia católica aceptara, de una vez por todas, romper con el modelo de cristianismo organi-

zado como religión civil y que todavía se exhibe en el Estado del Vaticano.

En 1966, el obispo brasileño Helder Camara escribió al Papa Pablo VI proponiéndole que renunciara a ser jefe de Estado, suprimiera las nunciaturas apostólicas en diversos países y se trasladara a la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma, cediendo el Vaticano a las Naciones Unidas como museo y memorial de una época histórica.

Unas semanas más tarde, el obispo recibió una carta del Cardenal Secretario de Estado que decía: «Su Santidad ha recibido su carta y le da gracias, pero recuerda a Su Excelencia Reverendísima que ya no estamos en la época de los Evangelios».

Más de medio siglo después, el Papa Francisco ha venido a mostrarnos que debemos volver al espíritu del Cristianismo de los tiempos evangélicos, aunque lo actualicemos para el mundo de hoy.

Sin duda, necesitamos ser más precisos sobre cuál será en el futuro el papel del Obispo de Roma como primado de la comunión de las Iglesias locales en una Iglesia verdaderamente sinodal.

Que el Papa Francisco interceda por nosotros desde el cielo, partiendo de la pesada cruz que ha experimentado en su ministerio, para que sepamos ser fieles al Evangelio de Jesús y a su proyecto actual en el mundo.

Luego de anunciar su visita como si no fuéramos cubanas, mi amiga Hilda ha venido a mi casa. Le había dicho que viniera cuando quisiera, como siempre, pero algo hubo en su tono de voz que me dejó preocupada, hasta que, al verla, entendí que no estaba contenta, como suele ocurrir a fines de diciembre y a inicios de enero, cuando aún se tiene la esperanza de que todo será mejor. Llegó, hizo los saludos de cortesía, nos deseamos buen año y acto seguido se desplomó en el sofá de mi sala, lanzándome el motivo de su angustia: “Mi hijo quiere que yo le explique cómo funciona el mundo”.

Yo dije:

—¿Te traigo limonada, café o algo más fuerte?

¿Una Bucanero quieres, o el buche de ron que quedó de la fiesta? ¿Te hago un daiquirí, o algo más delicado, como un Alexander? ¿Te gusta la liga de jugo de naranja con vodka, o la prefieres solo con hielo? ¿Te da migraña el vino tinto… te alcanzo un vaso con blanco? ¿Tienes hambre? ¿Ya almorzaste? ¿Te apetece boniatillo con canela o mejor una torreja? ¿No tienes calor con ese pulover? ¿Te traigo el ventilador o nos vamos para el portal?

—¡Basta ya! —gritó mi amiga llorando a moco tendido. ¿No entiendes la gravedad de mi situación? Deja de ofrecerme cosas y ayúdame con palabras, porque esta misma noche debo darle una respuesta al niño.

—Bueno… —dije yo. Para empezar, ¿cuándo se ha visto que una criatura de 15 años se preocupe por eso llamado mundo?

—Yo qué sé —dijo Hilda soplándose la nariz. ¿Qué voy a saber yo? Se supone que tú sepas de esas cosas, así que ayúdame.

—¿Yo? ¿De dónde sacaste esa idea, tú? Yo más bien critico al mundo, pero ni idea de cómo funciona.

—¿Quién?

—El mundo, ¿quién va a ser? En fin, vayamos por partes. Si yo estuviera en tu lugar (y crucé dos dedos por si acaso), empezaría por explicarle a mi hijo que existen dos sistemas sociales antagónicos, que pugnan por demostrar sus ventajas desde hace muchísimo tiempo, y que gracias a esa contradicción, hay diversas formas de vivir, básicamente una, que es egoísta y despiadada, y otra, que es generosa y solidaria. Nosotros hemos optado…

“¿Te imaginas lo que es explicar el mundo sin hablar de sistemas sociales, guerras, injusticias ni gobiernos?”

—Párate ahí. Olvidé decirte que mi hijo quiere una explicación que sea ajena por completo a la política. Así me ha dicho. ¿Te imaginas lo que es explicar

el mundo sin hablar de sistemas sociales, guerras, injusticias ni gobiernos? (y volvió a llorar)

—Ah… ya voy entendiendo. Mira, deja de llorar y trata de seguirme la corriente. Yo creo que mejor le cuentas cómo se extinguieron los dinosaurios, le explicas la teoría del estallido sideral que trajo como consecuencia la dispersión de las galaxias, el tema del sol, el agua, la tierra y la energía. ¿Qué te parece?

—Eso no sirve. Mi hijo tiene 15 años, pero no es tonto. Él quiere saber, por ejemplo, para qué sirve un Ministerio, qué es la Aduana, adónde puede dirigirse una persona común y corriente para preguntar, por ejemplo.

—¿Preguntar qué?

—Cómo funciona el mundo, por ejemplo.

—Ya. Bueno, tendrás que decirle que esas oficinas de información no existen, por ejemplo. Que un Ministerio es un sitio lleno de oficinas donde trabajan miles de funcionarios, y que la Aduana es el lugar…

—Ay, chica, no seas tan literal. Eso yo me lo sé. Pero resulta que tengo 45 años y no sé el resto. Por ejemplo, cómo funciona el mundo. Mira, te acepto una cervecita, y así seguimos organizando las respuestas a mi hijo.

Tres Bucaneros más tarde, ni Hilda ni yo sabía-

mos cómo hacerle entender a un muchacho que la política está adherida a la vida cotidiana como la hiedra en las paredes de las casas de películas inglesas. Que si hablamos, por ejemplo, de cantantes, de pintores, de escritores de moda, de avances científicos, de enfermedades, de la tecnología y hasta de la llegada del primer ser humano a la Luna, inevitablemente nos referimos a quienes rigen el curso de la vida según sus filias, sus fobias y las profundas argumentaciones para ambos casos. Intentamos de todas las formas posibles imaginarnos un mundo sin diferencias políticas, pero resultó inútil. La noche nos sorprendió, ya más relajadas, conversando sobre temas que nada tenían que ver (en apariencia) con el cuestionario que mi amiga debía responder cuando llegara a su casa. Hablamos del cambio climático, del Festival de Cine, del auge de la música urbana, de la tragedia de las guerras actuales y de los planes para la Feria del Libro.

No quedó más remedio que despedirnos, y cuando ya acompañaba a Hilda a la puerta de salida, recordé el motivo de su visita. Solo entonces se me ocurrió una posible respuesta a su hijo:

—Cuando te pregunte, limítate a pasarle la bola.

—¿Cómo es eso? —me preguntó, visiblemente intrigada a pesar del mareo por las cervezas.

—Fácil, le pones una coma a su pregunta, y le dices: ¿Cómo, funciona el mundo? Y luego me cuentas.

Reproducido de www.lajiribilla.cu

Mi práctica artística se apoya en una plataforma formada por el pensamiento ecológico. Soy lo que llamamos una artista multimedia: utilizo en mis trabajos diversos métodos, materiales y estrategias de creación. Esta práctica rica en herramientas, me ayuda en la investigación de los diversos componentes que han formado nuestra relación con el mundo natural, no natural, humano o más que humano.

Esta indagación recoge perspectivas que fluyen entre lo social, lo político, lo poético y lo personal. La complejidad de esta mirada abre puertas a preguntas sobre la situación social-ambiental actual, cuestiona las crisis naturales tan apremiantes hoy en día y desde esa esquina contempla futuros posibles. Sin olvidar la belleza.

VIBEKE L. BETANCES LACOURT

Este es, sin lugar a dudas, el texto que más me ha costado comenzar. Más allá del detalle que puede resultar obvio –el homenaje es póstumo cuando debió haber sido en vida– el conflicto mayor realmente lo fue el identificar qué destacar, entre tanto trabajo académico y literario, de la obra de un profesor que dedicó su vida a las faenas intelectuales. Las aportaciones eruditas y creativas del profesor Cancel son vastas y algunos académicos podrían decir que, en su mayoría, estas transitan por los terrenos de la indefinición disciplinaria, “no so[n] de aquí ni so[n] de allá”, diría Cabral si hablara de una vida. Sin embargo, fue precisamente eso lo que me llevó a identificar cómo quería realizar este homenaje, pues, contrario a las voces más recalcitrantes que piden límites y fronteras para validar conocimientos como parte de sus saberes, esas áreas grises disciplinarias en el trabajo de Cancel son precisamente las que lo hicieron ser tanto “de aquí” como “de allá” y producir material valioso para estudiosos de diversas disciplinas. Ante este panorama, y reconociendo lo importante que fue en mi formación universitaria como educador y como intelectual, titulé mi ponencia “Una apología a los perdidos: el rescate del espíritu universitario”. Por eso de honrar, incluso desde la forma, esta ponencia estará dividida en tres actos: “La perdida”, “La apología” y “El universitario”.

Entré al departamento de Estudios Hispánicos en el 2007 porque juraba, desde el desconocimiento, que era una carrera que vincularía, como un hilo muy bien enhebrado, la literatura con la historia y, por supuesto, los saberes lingüísticos. Sin embargo, ya dentro de la carrera, descubrí que el enfoque era, sobre todo, la literatura y la lingüística hispánica. Yo lo que buscaba era un Lugar imaginario, que solo descubriría en mi tercer año de clases al entrar al salón de Historia de Puerto Rico I, dictada por el profesor Mario Cancel, a quien luego de ese encuentro, seguiría a cualquier otro curso que me invitara a matricularme porque sus clases se convirtieron en refugio para una estudiante que vagaba perdida por los muros que delimitaban la disciplinariedad que tanto ella deseaba “brincar”. En su salón encontré la voz de quien desde el 1995 sostenía que “la actitud [de desdeñar el cruce entre disciplinas] raya en la porfía vulgar y en un extraño deseo subconsciente, tal vez, de levantar un muro entre las disciplinas por temor a la contaminación” (42). Fue en sus clases que

logré atestiguar cómo se entrelazan todos los conocimientos que se aprenden en las distintas materias: la creación historiográfica, la literatura, las relaciones de poder político, social y la filosofía se conjugaban.

Si en las clases con el profesor Cancel aprendí que cruzar las fronteras disciplinarias y “saltar” los límites que se tienden entre los sabres es una ruta posible, fue en sus libros donde lo constaté. Quien reconoce en la lectura, de textos literarios y no literarios, espacios para la conversación y el debate entre los conocimientos de quienes escriben y los que uno mismo ha adquirido entiende esto con claridad. En “Sobre historia y literatura: una visión en conjunto” Cancel establece que “Historia y literatura sin personas y sin personajes serían géneros vacíos, inexistentes, porque, es el ser humano quien construye su paso por el tiempo y le da sentido a la expresión de lo bello o único de su relación con la naturaleza. El profundo humanismo de ambos está por encima de las divisiones académicas” (52). No está nada de perdido quien ve, tanto en la literatura como en la historia y la filosofía, espacios intrínsecamente relacionados, sino que ha alcanzado ver que es a través del análisis y de los conocimientos que adquiere por medio de estos que puede realmente realizar un estudio profundo de lo que en ellas se propone. La estudiante perdida que fui, que caminaba por los pasillos del edificio Carlos Chardón retando las expectativas que se tenían de quienes estudiábamos “literatura”, agradece siempre esa primera clase de Historia de Puerto Rico con él. Allí reconoció al historiador que había escrito el libro Segundo Ruiz Belvis: el prócer y el ser humano que ella leyó en la biblioteca de su escuela superior –de la que él, casualmente, también era exalumno–. Y fue también en ese salón de clases en donde se encontró con el libro Puerto Rico: su transformación entre siglos y reconoció al leerlo que aquel historiador, que ahora le daba clases, vinculaba la literatura, desde los ensayos hasta la narrativa y la poesía, a su acercamiento sobre la historia de Puerto Rico a través de los tiempos. Para mí fue bálsamo, aunque no debió ser sorpresa porque, desde los noventa, ya Cancel afirmaba que “[…] a fin de cuentas, toda literatura es histórica en la medida en que refleja su tiempo y se hace en un contexto histórico-social determinado. Y toda literatura es fuente interpretativa para comprender un proceso fluido como el que ‘vivimos’” (55). Leer al país a partir de su literatura no es solo

posible, sino necesario. Del mismo modo, leer la literatura contextualizada a los asuntos históricos que nos acontecen y nos han acontecido permite trazar otras vías de estudio que no tienen por qué limitarse al quiénes somos, al cómo somos ni al hacia dónde vamos de la generación del 30 que tanto asocian a estos enfoques.

Por otro lado, ¿puede un estudiante del área oeste de la Isla aportar saberes y conocimientos? Nacer en el área oeste de la Isla, alejado de la capital, para algunos meca y centro del desarrollo cultural del país, y estar interesado en el estudio y la crítica de la literatura, es un reto. No obstante, el profesor Mario Cancel se convirtió en modelo: la meta no era llegar a ser cómo él, son zapatos difíciles de llenar, sino recorrer el camino que había ayudado a trazar y trabajar lo suficiente como para que lo que uno quisiera decir fuera escuchado. Esto, en sí mismo, también es un rescate del perdido. En el artículo “Este callado compromiso: la generación del ochenta y su poesía”, Cancel visibiliza la importancia de tomar en consideración aquellos lugares de enunciación que van más allá de la zona metropolitana. Afirma: “A mí me consta que en el siglo XIX las ciudades de Ponce y Mayagüez fueron dos eminentes centros de producción cultural. La capital, y esto me cuesta decirlo, era un sitio en donde se publicaban los periódicos oficiales y la prensa conservadora tenía una vasta y basta presencia. San Juan y su periferia eran signos de un orden que molestaba al colono consciente” (23). Este detalle se puede reconocer cuando quien escribe ha sido capaz de poner su mirada en producciones culturales que trascienden los espacios capitalinos: ¿contra qué piensan, analizan, crean, aquellos que solo son capaces de mirar sus propios espacios? En ese mismo artículo Cancel establece que “La imagen de una cultura que tiene su centro generador en la capital y que encuentra en ella su eje y modelo esencial, ha dificultado mucho la proyección de un conjunto generacional que no fue estrictamente capitalino” (27). Y aunque su artículo se enfoca en la generación del ochenta, vale la pena resaltar que su afirmación no tendría por qué limitarse a ella, el querer limitar tanto produce una miopía a tal nivel, que quien la padece no es capaz de reconocer que existe un mundo fuera de sus confines (espacio-temporales o académicos, da igual).

Quien pretende leer más allá de los límites que le establece su disciplina reconoce la importancia que tiene el ver más allá de lo evidente. En “Anti-figuraciones: bocetos puertorriqueños”, Cancel sentencia que “Ya no se trata solo desde cuál tiempo

se escribe y de cuál tiempo se escribe. Es también desde dónde se lee y qué tipo de lectura se hace del texto”. Los bagajes intelectuales y académicos, los espacios de enunciación y desarrollo también intervienen en el modo en que estudiamos y dialogamos con un texto. En “Sobre los estudios literarios: apuntes para un estudio” ya Mario Cancel comienza a plantear diversas preguntas que servirán como caminos alternativos, en sus palabras, “[…] las ideas ilustradas, románticas y positivistas conviven dentro de esa realidad y permean a los intelectuales de todo el mundo. ¿Cómo perciben nuestros autores ese orbe complejo?” (vi). Quien quiera comprender de manera amplia aquello que lee o estudia, logra gestar un acercamiento holístico si toma como guía ese planteamiento. No importa cuánto un escritor o escritora quiera alejarse de su realidad, “la historia es el camino para entender ese juego del pasado-presente-futuro que se le plantea como tema a los escritores” (xvii), y reconocerlo, al final de la partida, beneficia tanto al crítico literario como al historiador.

ACTO III: LUGARES IMAGINARIOS: EL ESPÍRITU DEL UNIVERSITARIO

Decido nombrar a este acto “Lugares imaginarios” con toda la intención: la bitácora del profesor Cancel llamada Lugares imaginarios, dedicada a la crítica literaria, fue uno de los espacios que más disfruté leer, aunque, confieso, fui asidua lectora de todas sus bitácoras. Lo llamo, también, lugares imaginarios porque en espacios académicos en donde reina la desconfianza ante todo lo que no sigue los modelos predeterminados de “x” o “y” saber –aun cuando se habla de la interdisciplinaridad– el verdadero espíritu del universitario termina siendo relegado a una esquina, a un lugar imaginario que les sirve de nicho a quienes no ven problemas en especializarse en una disciplina mientras nutren

sus trabajos con los sabres de otras.

¿Están “los perdidos” realmente perdidos cuando intentan, con seriedad y rigor, construir nuevos saberes a partir de acercamientos interdisciplinarios? ¿No se supone que esa es la meta, en sí misma, de la Universidad? El profesor Mario Cancel encarnaba de manera muy certera el verdadero espíritu del universitario. En sus trabajos la filosofía, la literatura, la historia, la sociología y otros muchos más saberes convivían de manera dinámica. En “Sobre los estudios literarios: apuntes para un estudio” definió puntualmente lo que es un intelectual, y a mi parecer, lo que debería ser cualquier profesional que pasa por las aulas universitarias, pero, sobre todo, aquel que decide dedicarse a la cátedra universitaria: “En todo caso, el intelectual no es un ente pasivo que mira y ratifica. Es un ser activo que mediante la inteligencia enjuicia, y, amparado en la historia conocimiento, adopta posiciones en tono a la historia materia” (xix). Además, en “Literatura y narrativa puertorriqueña: la literatura entre siglos”, refiriéndose a los escritores, traza las rutas que deberían seguirse. No obstante, me apropiaré de sus palabras para plantearlas dentro lo que, considero, debería ser realmente el espíritu que reine en la universidad:

[…]me parece que enajenarse de los focos de poder, no ya políticos sino culturales e intelectuales, es fundamental para que la independencia de la gente que escribe en Puerto Rico sea una realidad […] los escritores [pero, diría yo, los estudiantes y los profesores] tienen que ser transgresores primero que todo. Transgresores, incluso de la transgresión misma. No serlo sería adoptar una posición irresponsable en el sentido en que mi generación, la del 1980 de escritores, reaprendió el compromiso al paso de la debacle ideológica de cambio de siglo. Aceptar que la transgresión es inseparable

del acto de escribir y escribir y vivir [y crear nuevos conocimientos, tengo que añadir yo] no son sino la misma cosa. (219)

Reitero, Mario Cancel encarna el espíritu del verdadero universitario, aquel que como él mismo señaló, reconoce que “las verdaderas armas de [las] que goza el ser humano para confrontar el mundo son la inteligencia y la razón en todas sus manifestaciones, y ese culto se merece el respeto de todos nosotros desde cualquier tiempo histórico en el que nos coloquemos” (xxi).

Los perdidos, los que piensan más allá de las fronteras que sus ramas les han delimitado, los que reconocen en la universidad el espacio ideal para quienes tienen la intención de leer, pensar, cuestionar y luego repetir el proceso cuantas veces sea necesario, le debemos a Cancel su fuerza inagotable por producir, más allá de los límites que le establecieron, el hacer de la creación intelectual un campo fecundo al que se puede aportar sin importar el lugar de enunciación, y el estar siempre dispuesto a ser parte del quehacer intelectual de su país. Reconozco que tengo enormes problemas con esto de llamarle maestro a quienes admiramos. No necesariamente son maestros en el sentido más preciso de la palabra y no tendrían por qué serlo. Sin embargo, en esta ocasión debo decir, “gracias maestro porque sus disidencias abrieron camino, porque su creación académica e intelectual sirvió de modelo e inspiración, porque ya no está, pero sigue estando y somos muchos los que nos aseguraremos de que así sea”. Al final del camino, no estamos tan perdidos nada, esta sí es la ruta a seguir.

Cancel, Mario. Anti-figuraciones: bocetos puertorriqueños. Isla Negra, 2003.

---. "Este callado compromiso: La generación del ochenta en su poesía". El límite volcado, Isla Negra, 2000.

---. Literatura y narrativa puertorriqueña: la escritura entre siglos. Pasadizo, 2007.

---. "Sobre historia y literatura: una visión en conjunto". Historia y literatura, Editorial Postdata, 1995, págs. 41-60.

---. "Sobre los estudios literarios: apuntes para un estudio". Estudios Literarios, San Germán UIA, 1995, págs. iv-xxv.

Ponencia presentada en el homenaje al profesor Mario Cancel.

ANA MARIA FUSTER LAVIN

«Larva en latín significa fantasma, espectro; palabra muy utilizada en el ocultismo medieval…», explica la profesora. Raquel asiente, levanta la mano y dice en voz alta “por eso es que necesito un exorcismus, estoy llena de…”. Interrumpe su alocución porque la profesora la ignora y prosigue impartiendo su clase sin escucharla: «¿Recuerdan que estudiamos el término exorcismo del griego (exorkismós)?, en un curso anterior le comentaba a una de mis más recordadas estudiantes, Raquelita, que necesitaría algún día un (exorcista), para liberar los tres mil seres multilingües milenarios que la poseían». Los compañeros ríen, la profesora se seca una lágrima recordando a la estudiante más brillante que ha tenido. Al otro lado de la ventana ve caer el granizo, no es usual en San Juan, pero aquel último día que ella estuvo en su aula también granizó.

“¡Estoy aquí! Nunca falto a clases, profesora. ¿Está senilis o será su cinismo usual? Claro, cinismo viene del griego , o cynosargo, que significa perro…”, se grita para sí misma. Le pica el cuerpo. Solicita ir al baño, pero la profesora no le contesta, tampoco le importa. Sencillamente se levanta y sale del aula, cosa que jamás se hubiese atrevido bajo otras circunstancias. En la escuela siempre recibió sus medallitas de buena conducta, en la universidad los catedráticos alaban sus buenos modales y disciplina. Aunque últimamente no la han procurado para nada.

Todos se han puesto de acuerdo para no escucharla. Al principio le mortificaba que a la docente que siempre la destacó como la estudiante más prominente, e incluso fue su asistente de cátedra, ahora la invisibiliza. En especial desde aquel día, intenta recordar, pero paulatinamente le cuesta recordar en detalle. Mira la ventana, sigue granizando, como aquel día. No ha parado. Intenta escuchar más allá de las voces presentes, y sí… Persiste ese pitido y los pequeños bisbiseos. Tiene demasiados susurros recorriendo su cuerpo, que la impiden concentrarse. Pequeñas interferencias que carroñean sus recuerdos. Su carne.

Siente un extraño zigzagueo en la garganta. Intenta gritar, pero se muerde la lengua. Corre por los pasillos. Hasta impregnarse de pequeñas esperanzas que recorren sus entrañas. Ahora se siente pletórica, jubilosa…, a pesar de comenzar a recordar que su novio la había recriminado otra vez que especializarse en etimología es inútil y su obsesión por aprender idiomas, ridícula. Pasa frente a los baños del gimnasio, justo donde él se enojó con ella, al mostrarle la prueba de embarazo positiva: «Serías una madre horrible. No voy a ser padre sin graduarme. No me obligarás. Espero que aprendas tu lección, eres una pendeja nerda». Raquel no recordó más. Él la golpeó y pateó mientras vociferaba hasta que ella colapsó. El granizo…

—¡Sí, señor agente, yo la maté! ¡Raquel me provocó! No pensé… me quería achacar su embarazo. Mi mente se nubló.

Finalmente, ella despertó confundida. “¿Qué les dices Eugenio? ¡Estoy bien! ¡Mírame! Eres un bestia macharrán. Solo necesitas terapia, pero estoy viva. ¡Viva, aunque te joda! ¡Y voy a tener el bebé y me graduaré, pendejo!” Observó desconsolada mientras los agentes de la Policía se lo llevaban, y él les confesaba bajo juramento su delito e incrédula ante las autoridades que siquiera la interrogaron ni se preocuparon por su estado de salud. Para terminar de fastidiar su situación, desde ese día sus compañeros comenzaron a actuar como si no la vieran. La invisibilizaron. Todas, todos. Raquel lo sigue atribuyendo a lo popular que era Eugenio en la universidad y, por su culpa, ahora él está en la cárcel.

“Él, Eugenio Santaella Toro, ¡en la cárcel!, porque la mojigata de su noviecita quiso ser mamá. Maldita ridícula, intentó ponerle un grillete umbilical…”.

De seguro eso es lo que piensan ellos y ellas, sus amiguitos solidarios que se pasaban buleándome y criticándome por ser la mejor estudiante o porque era poquita cosa para él, y muchos se me acercaban para ganarse la amistad de Eugenio. Ahora, convenientemente, los que quedan de ellos hacen como si no me vieran; incluso, la profe de lingüística y etimologías… La administración por lo que está preocupada es por los cinco o seis estudiantes, que desde el caso Raquel y Eugenio, como le llama la rectora, que han ido abandonando la facultad. A los profesores no les importa mucho, porque eran problemáticos y aseguran que no se dieron de baja, solo se fueron, para poder cobrar de la beca los meses que quedan del curso académico. Y yo… Solïtas, solítātis y mi cuerpo ēsurientis, arde, repleto de pequeñas hambres.

Menos mal que este será el último, José Manuel alias “Papote, el averiguao”. El graciosito que choteó cuando me vio comprando la prueba de embarazo o cuando nos mangó teniendo sexo oral en el baño. Él debió ser el primero, pero lo deje para cuando estuviéramos en término. Sé que pronto romperé fuente… Escucho aún el granizo. Debe ser un récord mundial en el trópico.

—“Posible asesino serial en la Universidad. Escena dantesca en antiguo almacén de la Universidad… Hallan fragmentos de la osamenta, genitales e intestinos del joven José Manuel Padilla, identificado por las pruebas de ADN y placas dentales. Se cree que entre los escombros y cajas pueda encontrarse los huesos de otros cinco estudiantes desaparecidos en los últimos siete meses, desde la muerte de la estudiante Raquel Figueroa a manos de su pareja, quien ahora permanece en la Cárcel regional de Bayamón…”. —la profesora de etimología, apaga la aplicación de radio en su celular y termina de poner sus libros y objetos personales en una caja.

—Definitivamente le hago caso a mi siquiatra y me internaré unos días. Es que veo a Raquel por los pasillos, en mi salón de clases, la escucho, veo su vientre cada vez más grande, he visto sangre en sus labios, pero nadie más la ve… ¡¿Cómo la van a ver?! Raquel está muerta. —la mujer entra a la oficina de la rectora y entrega temblorosa su carta de renuncia a la secretaria.

“¡Me ve! Sabía que tras su conducta, en apariencia prepotente, es muy sensible y me quiere. Y de muchas formas… Espero que le vaya bien en la vida, que encuentre la ayuda que necesita. Nunca me la hubiese comido. Es mi profesora favorita. Ahora mi único problema es que no tuve tiempo de devorarme completo a Papote. Además, sabía malo, el cabrón. Menos mal no me han mencionado como sospechosa. Mis hijas no han nacido todavía, y no sobrevivirían demasiado tiempo sin mí”. Raquel lame sus ensangrentadas manos, mientras termina de picar en trozos el cuerpo de otro joven que va colocando en un saco del gimnasio. El granizo… del latín granum, grano, semilla.

En realidad no le importa tanto. Si los demás la ignoran, mejor. No los necesita. Siente una inmensa felicidad que recorre entusiasmada su cuerpo. En realidad todos los que le hicieron daño están muertos… “Cómo podían ser tan malas personas y su carne tan sabrosa. Como, más bien devoro, semillas para mis hijas”.

“Antropofagia, del griego sigo siendo la más dura en la lección de etimología... La profe puede verme. ¡Y estoy viva! Mejor dicho…, ¡Estamos vivas!” Entra al baño. Frente al espejo, suspira: “¡Hola, hijas mías!”, quitándose su capucha y desabotonando su camisa y pegando un pedazo del cuerpo del compañero. Sonríe a las larvas que devoran su piel y carne. Se mira los muslos. Ha roto fuente. Un manantial cristalino libera cientos de sus amadas divinidades infernales, así las denominaban los etruscos. “Mis pequeñas lāruam, miren, soy su madre. ¡Soy mamá!” Raquel observa orgullosa a sus cientos de hijas, mientras repasa mentalmente sus lecciones de etimología. Se siente pletórica. Mira la ventana. Ha dejado de granizar. “¡Aliméntense bien mis niñas! ¡Las amo! ¡Soy una gran mamá! No son simples carroñeras. Nos toca mudarnos. Después de terminar con este cuerpo no quedará comida aquí, ni en mí. Pronto crecerán, volarán libres y no serán fantasmas como los demás, sino pequeñas caníbales como su mamá. No me olviden”.

Sinners (dir. Ryan Coogler, EE.UU., 2025) no es tan solo una fantástica película de horror. Es también una épica musical y visual que retrata la cultura e historia afroamericana en el sur de los Estados Unidos durante la década de los1930. Ryan Coogler se hizo de un nombre en la industria con excelentes secuelas como Creed (EE. UU., 2015) y con películas de Marvel como Black Panther (EE. UU., 2018) y Black Panther: Wakanda Forever (EE. UU., 2022). El director ha tomado historias donde predominan voces blancas para redescubrirlas a través de la historia y cultura afroamericana. De esta manera, aunque Creed continúa la historia de Rocky Balboa, su enfoque es en el joven boxeador hijo de Apollo Creed, Adonis (Michael B. Jordan), y su ascenso en el deporte. Coogler también diseñó para el cine el personaje de Black Panther y la civilización de Wakanda, creados por Stan Lee y Jack Kirby para Marvel en el 1966. En Black Panther, el director combina elementos del afro-futurismo y representaciones de diversas culturas africanas para crear uno de los mundos más interesantes del universo cinematográfico de Marvel. La voz de Coogler, que se oye claramente en estos proyectos, estalla gloriosamente en Sinners. Ahora Coogler nos trae una joya gótica sureña que combina géneros tan diversos como las películas de mafia, el horror, y un poco de las películas musicales que

van desde Cabin in the Sky (dir. Vincente Minnelli, EE. UU., 1943) hasta O Brother, Where Art Thou? (dirs. Joel e Ethan Coen; Reino Unido, Francia y EE. UU.; 2001). En Sinners, Coogler cuenta una historia que él mismo escribió sobre culturas marginadas en un Mississippi donde los monstruos esperan a ser invitados a pasar por la puerta para así robarles la voz.

La película abre con un viaje a través de espacios icónicos de la cultura afroamericana sureña de la primera mitad del siglo 20. Vemos la iglesia protestante desde donde un pastor negro condena el pecado; la cabaña algo oscura donde venden hierbas y conjuros ancestrales africanos; las plantaciones de algodón en Mississippi que hacen referencia a la historia traumática de la esclavitud; el juke joint, donde los músicos de blues inspiran a la gente a bailar como en la pintura de Sugar Shack de Ernie Barnes. Al principio, Stacks (Michael B. Jordan) y su hermano forman un grupo para abrir su juke joint que incluye a Sammy (Miles Caton), un joven guitarrista cuyos hechizantes blues atraen a los malos espíritus; Delta Slim (Delroy Lindo), el músico alcohólico que ha visto demasiado en la vida; y Annie (Wunmi Mosaku), que cocina y crea protecciones y conjuros. Este grupo se prepara para abrir un espacio de música delirante y bailes sudorosos desde donde, sin saberlo, batallarán contra las fuerzas del mal en un conflicto de proporciones épicas.

Sinners es realmente una colección de historias de pecadores. Estos pecadores son aquellos hombres condenados por tocar su propia música y explorar la belleza de lenguajes corporales en desafío a la moralidad religiosa y las sensibilidades blancas. Hay un momento emocionante en la pelicula donde la música rompe con las limitaciones del tiempo y del espacio develando las culturas que coexisten en la expresión artística. En ese instante, el juke joint se torna en un espacio donde los ancestros beben y bailan entre los vivos. Asimismo, los espíritus del mal también traen su propia música, bellísimas melodías irlandesas que inspiran bailes monstruosos para atrapar a los vivos. Las culturas representadas en la película (mayormente afroamericana, irlandesa y china) representan experiencias de marginalidad en los Estados Unidos. Sin embargo, mientras unos buscan vivir la belleza de su identidad cultural, los monstruos blancos buscan apropiarse de las demás para hacerlas suyas. La transformación del humano al monstruo también simboliza el horror de la asimilación y la apropiación cultural.

Me consta que el horror no es para todo el mundo y Sinners tiene escenas sangrientas que son cónsonas con el género. Pero si usted puede con esto, vea esta película en la pantalla más grande que encuentre. Y no se vaya durante los créditos, ya que hay un epílogo que añade otro detalle que, aunque innecesario, no deja de ser interesante.

LAURIE GARRIGA ESPECIAL PARA EN ROJO

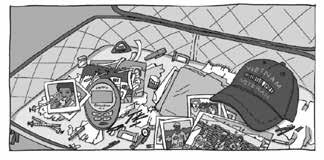

La antología gráfica Rapiña Carroña (Días Cómic, 2021) reúne e ilustra una variedad de narrativas y relatos históricos sobre el día a día en un siglo puertorriqueño, a manos de distintxs escritores, artistas e historiadores de la isla. Esta suma de narraciones, como sugiere su título, se tensan y sostienen con la metáfora de las aves de rapiña y de carroña, es decir, de agentes cazadores y necrófagos que se alimentan del hurto y, a su vez, de los despojos.

La antología incluye la viñeta “El Maletín”, escrita e ilustrada por Rosaura Rodríguez. En ella, la autora intenta rearticular la vida de un veterano puertorriqueño de Vietnam, a través de sus antiguas pertenencias y restos, en particular, un maletín que la propia Rosaura encontró tirado en una calle en el área metro. Si como apunta la filósofa María Zambrano las ruinas son los aspectos más vivientes de la historia, debido a que “solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción” (255), en estas breves notas, me interesa estudiar la antología, y más concretamente este cómic, como una suerte de “archivos de los despojos”, cuya definición abarca, por ejemplo, la pluralidad del despojo/ruina, tanto como la acción de extraer y de expoliar. Como archivo del despojo, “El Maletín”, por una parte, resalta, la naturaleza frágil del archivo, y, por otra parte, la relevancia y el valor histórico de la literatura y la gráfica/ cómic como fuente documental y humana que ha encarado continuamente las prácticas carroñeras y rapiñeras de nuestra historia.

LA ANTOLOGÍA

Rapiña Carroña comienza con un agradecimiento a sus lectores y a Puerto Rico por ser “una fuente infinita de alegría y de pesares” (9). A lo largo de esta obra multigenérica, a varias manos, el sello editorial Días Cómics (Rosaura Rodríguez y Omar Banuchi) ilustran sucesos históricos de los últimos 120 y tantos años en Puerto Rico: desde la militarización y la reforma colonial de la isla impuesta por Estados Unidos hasta la cobertura periodística, a modo de titulares, de la ubicua violencia contra la población, de ayer y hoy. Sin olvidar, la corrupción insular y federal, las prácticas buitres y, más recientemente, el rechazo civil contra las políticas de austeridad y pobreza impuesta. Este volumen, sincero y no menos tragicómico, incluye, también reflexiones existenciales, a la sazón millennial, antes, durante o después de un jangueo.

Rapiña Carroña no está ordenada de manera cro-

nológica y en su desorden, sospecho que intenta aunar, la posibilidad de un archivo, más que atesorado, vivido y sufrido colectivamente.

EL MALETÍN

El cómic nos remite a una comunidad suburbana en San Juan, donde la ilustradora solía vivir. Una tarde, mientras caminaba a su mascota, notó las pertenencias y los restos de quien vivió en una casa, ahora vacía. Entre las bolsas de basura y algunos escombros, salta a la vista un maletín. Dentro, una vida en fragmentos: “Parece que encontré un mapa de quién fue esa persona, dónde estuvo, dónde vivió y quizás cómo murió”. La pequeña maleta guardaba sus medicinas para la diabetes, fotos de su familia, de sus viajes y del barrio. Rastros, sin nombre, de quien fue: un hombre, veterano de Vietnam y boricua. “No veo qué piensa sobre la guerra, sobre servir a Estados Unidos”, anota Rosaura. “No me aparece ninguna pista de cómo sobrevivió y por qué regresó a Puerto Rico. No sé si vio gente morir” continúa el cómic. “No sé si tuvo que matar a alguien” (57). “El Maletín” procura entonces reimaginar la vida de esta vida hasta restituirle, al menos, un descanso.

Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 48 mil puertorriqueños fueron a la guerra de Vietnam; alrededor de 400 personas murieron y miles regresaron heridos. Otro estudio del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale, reveló que los soldados de origen boricua en la Guerra de Vietnam padecieron y (aún padecen) en mayor número y de forma más severa de estrés postraumático que contrapartes estadounidenses . La literatura puertorriqueña ha registrado, largo y tendido, los golpes del coloniaje y sin duda, de la milicia. Por ejemplo, en la obra del poeta nuyorican, Pedro Pietri, se cuenta una y otra vez –lo que el estudioso José Quiroga ha llamado una épica al revés – la violencia y el saldo humano del imperialismo yanki, en especial, en los puertorriqueños. Pietri, veterano de Vietnam, le dedicó el poema “Para la madre de Ángel Luna”, a la memoria de su amigo que quiso desertar y no pudo, y cuyas últimas palabras, vueltas poema, fueron: “Si no

Fragmento “El Maletín”, Rosaura Rodríguez de Rapiña Carroña

regreso vivo, díganle a mi madre querida que me entierre/ En la tierra de Borinquén”. Luna nunca volvió a Nueva York, desconozco si sus restos regresaron a Puerto Rico. Pietri murió en el 2004, a sus 59 años, de cáncer, luego de estar expuesto, en la guerra, al agente naranja.

El acta Jones de 1917, nos recuerda Rapiña Carroña en otra viñeta, ya había otorgado la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Enseguida, unos 20, mil puertorriqueños fueron activados y batallaron en la Primera Guerra Mundial. Pietri arguía, “they used to draft us from Puerto Rico. That 's the reason Puerto Ricans were made American citizens in the first place” . A partir de entonces, en todos los conflictos en los que se han visto envueltos los Estados Unidos, han estado presentes los puertorriqueños. Vietnam y este personaje anónimo de “El Maletín” pudo haber sido un soldado de carrera u otro llamado a dejar el cuerpo, en el servicio militar obligatorio –como Pedro Pietri o su amigo Ángel Luna–. Rosaura culmina “El Maletín”, recordándonos que “el colonizador no guarda nuestros nombres, nuestras fotos”, pues “se queda con nuestras tierras y sacrificio”. Extrañados (“extranjeros”) de nuestro cuerpo y nuestro país (58).

En su polisemia, este denominado “archivo de despojos” que recoge Días Cómic aúna tanto el verbo despojar y su reflexivo despojarse, como el sustantivo, despojo. Así, pues, remite a la acción del robo (individual, institucional, sistémico o colonial); al ejercicio de hacerlo de manera voluntaria y, por último, a los residuos y las sobras, desde donde Rapiña Carroña arranca.

Esta columna propone que Rapiña Carroña continúa una tradición literaria, muchas veces testimonial y autorreflexiva que lucha contra la borradura histórica que nos acecha. Las ruinas y los despojos, sostiene María Zambrano, suponen “supervivencia, no ya de lo que fue, si no de lo que no alcanzó a ser” (255). Esta obra gráfica y plural recupera nuestros restos y les vuelve relatos, les incorpora a nuestra historiografía y, por fin, hace de los escombros y despojos, nuestro archivo.

Ver el cómic completo: https://shorturl.at/hDHuW

rias o algo parecido. Su familia pertenecía a la iglesia Saint Michael’s en Lincoln Park (vecindario en Chicago).

Había muchas cosas ocurriendo. En paraleloo, había cambios importantes dentro de las iglesias y seminarios, donde se debatían temas importantessociales y políticos. Oscar estaba profundamente involucrado en procesos de organización comunitaria. Todo esto nos llevó a preguntarnos: “¿Qué estamos haciendo?” Había grandes necesidades en nuestra comunidad.

Oscar fue formado por Northwest Community Organization. Allí conoció a Shel Trapp, un organizador comunitario blanco que había sido discípulo de Saul Alinsky. Fue un gran organizador comunitario e influyó mucho en Oscar. También conocimos a Florence Scala, legendaria organizadora de la comunidad italiana en Chicago, quien era muy cercana a Oscar. Estas personas y luchas, —incluidas las del movimiento afroamericano,o— se conectaban entre sí, compartiendo tácticas y apoyo mutuo.

Inspirados por la teología de la liberación, fundamos nuestra escuela secundaria bajo el principio de que no bastaba con diagnosticar problemas; había que ofrecer soluciones inmediatas. Por eso nos propusimos construir instituciones paralelas que respondieran a las necesidades de la comunidadl pueblo. Como en las zonas liberadas de El Salvador durante la guerra civil, donde el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) creó estructuras alternativas, queríamos ofrecer servicios reales mientras manteníamos viva la lucha política. También tomamos ejemplo del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en Chile, que llegó a ocupar escuelas durante el gobierno de Salvador Allende. Todo esto moldeó nuestra visión organizativa.

MRM: ¿A qué atribuye usted la conciencia de enfocar específicamente en las necesidades de la comunidad puertorriqueña?

JL: A los ataques sistemáticos contra los puertorriqueños por parte de la policía de Chicago y del sistema educativo. Un estudio de 1971 sobre la deserción escolar entre jóvenes puertorriqueños, —en el cual participé, — reveló una tasa alarmante de abandono del 70%, casi 72%. Esa realidad nos motivó a actuar. Podíamos luchar por educación bilingüe, y lo hicimos, pero eso no atendía las necesidades inmediatas que enfrentaban estos jóvenes.

Lo que más me marcó fue lo que muchos estudiantes expresaban: “Los maestros me oyen, pero no me escuchan”. Esa frase sintetiza la desconexión estructural entre el

Entre estos programas se incluyen: de cuido infantil bilingüe, de educación y empoderamiento LGBTQ+, de liderazgo juvenil y empleo, prevención de diabetes y obesidad huertos en azoteas y distribución de productos frescos, apoyo a microempresas comunitarias y viviendas accesibles, un periódico comunitario, y eventos anuales de gran alcance como el Desfile del Pueblo Puertorriqueño y Fiesta Boricua.

sistema escolar y nuestra juventud.

MP: ¿Cuáles fueron los problemas iniciales en la comunidad que impulsaron la creación del PRCC?

JL: La educación se convirtió en el tema central, especialmente luego de mi participación en ese estudio sobre deserción. Regresé a enseñar en mi antigua escuela secundaria, Tuley High School, donde impartía un curso de historia latinoamericana. A raíz de exigencias estudiantiles, incorporé la historia puertorriqueña en el currículo. Comencé a reunirme con estudiantes después de clase en Association House. Paralelamente, un grupo de estudiantes en Lane Tech High School, quienes formaban parte del ROTC, se negó a usar el uniforme y fueron expulsados. Otro grupo fue expulsado de otra escuela secundaria. Un abogado local que tenía una oficina en North Avenue comenzó a brindar asesoría legal gratuita a estos jóvenes. Junto a él y a los

estudiantes, fundamos la Escuela Secundaria Pedro Albizu Campos. Al abrir la escuela, evidenciamos que las necesidades iban mucho más allá de lo académico: alimentación, vivienda, salud. Todo eso nos llevó a expandir la misión y crear más iniciativas e instituciones comunitarias. Así nació formalmente el Centro Cultural Puertorriqueño (PRCC).

MRM: ¿Cuáles eran los objetivos políticos generales en esa etapa inicial? ¿Cuándo la independencia de Puerto Rico se convirtió en un principio fundamental?

JL: Desde el principio discutíamos temas de autodeterminación, autorrealización y autosuficiencia. Estos conceptos estaban intrínsecamente ligados a la creación de instituciones paralelas. Yo había estudiado historia brasileña y me cautivaron los “quilombos”, —sociedades de cimarrones formadas por esclavos fugitivos e indígenas durante el periodo colonial. Aquellos espacios representaban una práctica concreta de libertad frente a un sistema opresor. Así concebimos el trabajo del PRCC: comunidades de resistencia.

MP: ¿Cree que el legado del Partido Nacionalista en Chicago tuvo algún papel en su formación política?

JL: Sí. Conocí a por lo menos dos personas que fueron miembros activos del Partido Nacionalista. Uno de ellos, un hombre mayor que militó en los años 50, se mantuvo en la clandestinidad por décadas. Recuerdo que reimprimió en Chicago el libro de Laura Meneses sobre su esposo, Pedro Albizu Campos. Lo conocí personalmente. Pasó tiempo tanto con Oscar como con otros líderes comunitarios como Cha Cha Jiménez y Jaime Delgado. Lo interesante es que influyó en todos nosotros, sin que lo supiéramos, y lo hizo de manera muy discreta.

SIGUE EN LA PÁGINA 20

MP: ¿Qué nos puede decir sobre la Revuelta de Division Street de 1966 y cómo impactó la política comunitaria?

JL: Ese evento reveló dramáticamente el conflicto entre la comunidad puertorriqueña y el gobierno local. Fue impresionante ver cómo la gente se organizó de forma orgánica. Como los edificios estaban conectados, las personas subían por las escaleras traseras hasta los techos y desde allí lanzaban objetos a la policía. Recuerdo que cerca de la intersección de las calles Division y Leavitt, la policía llegó casi como un pelotón de fusilamiento, tratando de disparar contra quienes estaban en los techos. Fue prácticamente una guerra. Oscar, que estaba en Vietnam en ese momento, llamó por coincidencia el primer día del levantamiento. Le dijimos que escuchara afuera, y oyó los disparos.

MP: El PRCC ha sido blanco de represión política. ¿Cuándo se hicieron conscientes usted y sus compañeros de la vigilancia por parte del FBI u otras agencias?

JL: Desde temprano sabíamos del papel del FBI, especialmente por lo que ocurría en Puerto Rico. Mi primera experiencia directa fue en 1972. Viajé a Puerto Rico para investigar mi tesis sobre el nacionalismo puertorriqueño. Allí me hospedé con Carmen Cancel, esposa del preso político Rafael Cancel Miranda, y entablé contacto con líderes nacionalistas como Jacinto Pérez Rivera, Julio Pinto Gandía y Blanca Canales.

En una asamblea del Partido Nacionalista dedicada a nuestra labor en Chicago, éramos unas 30 o 40 personas, todas mayores. Ese evento atrajo la atención del FBI. Al regresar, vinieron a mi apartamento cerca de la intersección de las avenidas Damen y Augusta. Mostraron sus placas y pidieron entrar. Les dije que no. Querían preguntarme sobre Juan Mari Brás. Les respondí: “No tengo nada que decirles”. Cerré la puerta. Ese fue mi primer encuentro directo con el FBI.

MP: ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron en los primeros años?