16 minute read

Entrevista: La LIJ en la Academia chilena y sueca

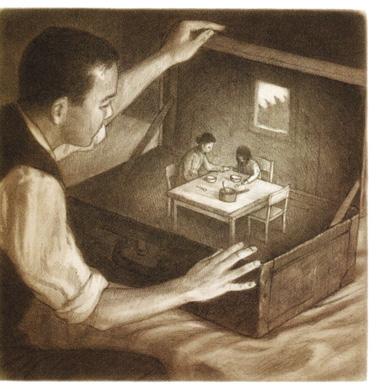

from La pieza secreta 2

El interés por la literatura infantil crece en muchos lugares, entre ellos Chile, donde hay un gran auge de editoriales que publican para niñas y niños. Pero, ¿cómo es la relación de esta literatura con el mundo académico? La Pieza Secreta conversó con dos doctoras universitarias sobre la posición que la literatura infantil tiene en Chile, un país emergente en esta materia, y en Suecia, un país al que se considera vanguardia.

Por equipo periodístico Libroalegre

Advertisement

Karin Nykvist:

La literatura infantil pareciera más progresista, quizás porque permite un deseo de cambio para un mundo mejor

Karin Nykvist es doctora en Literatura, especializada en poesía contemporánea, profesora desde hace casi veinte años en Literatura General y Literatura Infantil en la Universidad de Lund, en el sur de Suecia.

Diría que la literatura infantil, como materia de investigación, tiene una presencia y que, internacionalmente, Suecia está muy bien considerada, pero aún así su valoración se hace un poco cuesta arriba. Cuando estudias literatura hay unos pocos contenidos de literatura infantil, como leer un clásico de Astrid Lindgren, pero puedes doctorarte en literatura sin haber estudiado nada de literatura infantil. Es lamentable, pero pienso que el estatus está cambiando y durante el tiempo que llevo como profesora, la cultura para niños se ha estado reevaluando. Lo digo sobre todo pensando en investigación porque, en realidad, los años 70 fueron un tiempo fantástico para la cultura para niños. También pienso que el premio ALMA ha tenido un gran impacto en subir el estatus de la investigación en literatura infantil.

¿Desde cuándo se puede estudiar literatura infantil hasta el nivel de maestría en Lund?

Es totalmente nuevo. Antes ofrecíamos hasta el nivel de licenciatura, pero si querías hacer una tesis sobre algo de literatura infantil, tenías que hacerlo dentro de literatura general. Yo tuve un alumno que hizo su doctorado sobre literatura de fantasía, es decir literatura juvenil, pero lo tuvo que hacer dentro de literatura general. Pero queremos crear un ambiente propicio para investigación en literatura infantil, una escuela de investigación nacional, y estamos en camino.

¿El mundo académico está interesado en la literatura infantil?

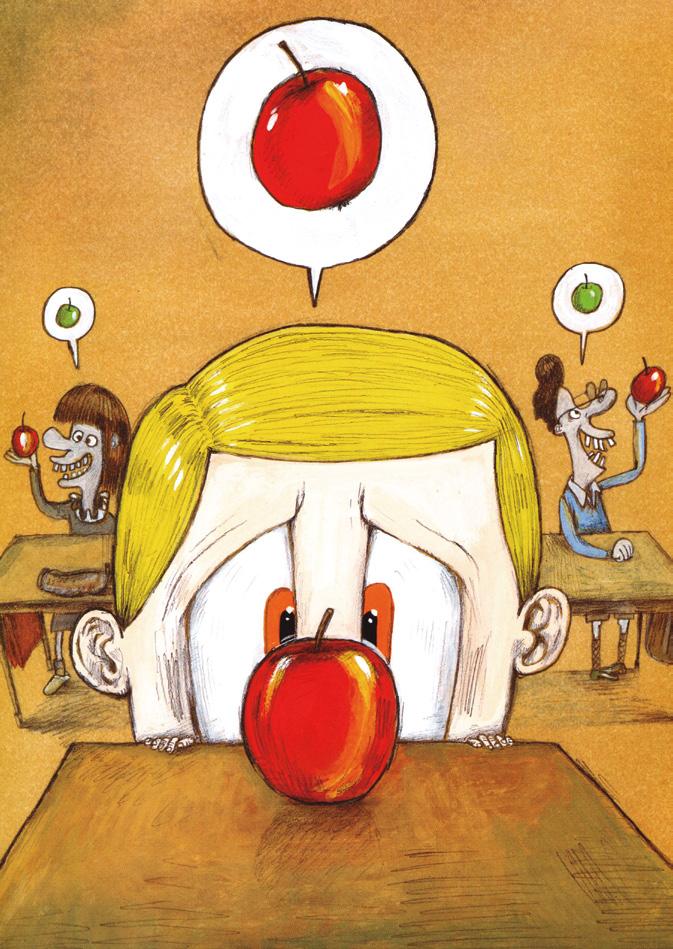

Hay un gran interés, y curiosidad. Por un lado tenemos los que piensan que la literatura infantil es más simple, y por ende una asignatura más fácil, y por el otro lado los que la ven como demasiado compleja por el juego entre imagen y texto. Muchos estudiantes eligen hacer trabajos sobre literatura infantil pero aún así la posición de la asignatura es más baja. Generalizando un poco, se podría decir que la poesía está en lo más alto (por lo menos históricamente), seguida de la narrativa, y al final está la literatura infantil.

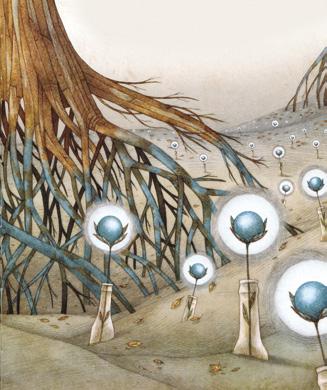

Marco Somà, de La llamada de la ciénaga. Takatuka

Es lamentable, pero aún así, tenemos el futuro de nuestro lado. Un ejemplo es la conferencia de IRSCL (siglas en inglés de Sociedad Internacional de Investigación de Literatura Infantil) que se realizó en Estocolmo en agosto de 2019 con países de todo el mundo y que, a propósito, se hará en Chile en 2021.

¿Consideras a Suecia vanguardista en LIJ?

No quiero parecer presumida, pero sí, por lo general, la literatura sueca es bastante adelantada y progresista, no tan dulce y bonita. Lleva un buen tiempo con el enfoque en la perspectiva del niño, más que en la perspectiva de la enseñanza, y creo que eso ha contribuido a su buena reputación. Pienso, sobre todo en Astrid Lindgren y Barbro Lindgren.

El Instituto Nacional del Libro Infantil anualmente organiza “la degustación de libros.” Es un evento que ofrece charlas abiertas y exposiciones y es en ese contexto que el Instituto lanza su informe anual sobre los libros infantiles editados en Suecia durante el año. Es una valiosa documentación que no seleciona o destaca, si no que presenta toda la magnitud de libros infantiles y profundiza en ciertas temáticas que aparecen de manera recurrente. Es un material muy interesante y yo lo uso con mis estudiantes porque muestra tendencias y estadísticas de todo tipo. Por ejemplo miramos qué tipo de libros se decide traducir y de qué países vienen los autores influyentes. El catálogo muestra la manera en la que la literatura infantil trabaja preguntas LGBT y temas como la migración y la valoración del cuerpo. Y, en realidad, pareciera que la literatura infantil es más progresista que la literatura general. Yo creo que eso tiene que ver con que la literatura infantil permite un deseo de cambio para un mundo mejor.

¿Es diferente enseñar ramos de LIJ que ramos de literatura general?

Hay bastante diferencia en cuanto a alumnos y sus intereses. Muchos de los que estudian literatura infantil, tienen un interés especial en niños, casi más que en la literatura en sí, y por lo mismo las discusiones toman un camino diferente al de un curso de literatura general. Muchos de nuestros estudiantes en LIJ escriben también y tienen, por ejemplo, la proyección de ser ilustradores, lo que influye en el contenido que se da en los ramos. Personalmente pienso que lo más interesante en la LIJ es justamente el juego entre texto e imagen, y me interesa más el libro álbum que el libro juvenil.

¿Se podría decir que los ramos en LIJ son más concretos o prácticos que los ramos en literatura general?

Si. Vemos, por ejemplo, el libro álbum como producto, todo el merchandising que hay alrededor de la literatura infantil. La venta de libros siempre tiene un enfoque consumista pero en la LIJ este enfoque es más intenso, con muñecos, cuadernos, libros para pintar, tazas, etc. Estudiamos lo que se genera alrededor, como por ejemplo los parques temáticos que se pueden visitar de Astrid Lindgren o los Mumin. En este momento estamos justo en un proceso de reflexión de si la enseñanza de la LIJ da un giro desde la pura literatura infantil a la cultura infantil. Porque observando la realidad de un niño en Suecia, por ejemplo si seguimos su “línea de consumo de Harry Potter”, descubrimos que empieza con el Lego, luego las películas y, recién después de estas etapas, llega a la lectura de los libros. Entonces, quizás hay que ampliarse para aterrizar más, porque los intereses, tanto de los estudiantes como de los propios niños, son más amplios.

Yo no les pregunto qué formación tienen. Pero se nota una diferencia entre ahora y antes

cuando ofrecíamos la asignatura a tiempo parcial en la noche (20 horas a la semana). De los que tomaban el curso nocturno, muchas eran educadoras de párvulos y entonces el enfoque terminó siendo más de recomendar libros. Ahora la asignatura es un poco más académica y teórica y se estudia a tiempo completo en jornada diurna (40 horas a la semana). Una consecuencia de este cambio ha sido que hemos perdido a las educadoras de párvulos, por la razón obvia de que trabajan en el día. Los estudiantes ahora tienen más el perfil de escritores de libros o de trabajar en editoriales. Por ejemplo, la persona que dirige Bonnier Carlsen (una de las editoriales más antiguas y emblemáticas de Suecia) fue estudiante nuestra.

¿Qué es difícil de enseñar en literatura infantil?

Creo que leemos literatura infantil con mucha emoción, entonces a algunos estudiantes les cuesta más mirar el libro infantil de manera sobria. En vez de mirarlo como una obra con una narración determinada, con una forma dada, etc, se quedan en la experiencia de la historia. Creo que a lo mejor eso pasa porque caemos en leer como solíamos leer de niños y muchas veces es una experiencia muy directa. Pero como es una asignatura universitaria, también nos interesa analizar las elecciones en cuanto a colores, formas, etc., y no quedarnos solamente en la interpretación.

Hice mi doctorado en poesía contemporánea y filosofía del lenguaje, que me encantaba y aún me encanta, pero siendo sincera conmigo misma pensé que con eso aportaba poco a los demás. Entonces, cuando tuve hijos, me empezó a interesar la imagen del niño en la sociedad, cómo se le retrata, la visión del adulto sobre el niño. Durante unos años investigué sobre cómo se narra la infancia en la literatura de ficción en general, y a cada rato entraba involuntariamente en la literatura infantil. Sentí que había una frontera forzada entre la literatura infantil y la de adultos. Me propuse trabajar con ambas partes porque no existen separadas, leemos de los dos tipos de literatura en distintos momentos en la vida.

Este número de La Pieza Secreta tiene como tema la resistencia en la literatura infantil. ¿Qué libro se te viene a la mente al pensar en resistencia?

En lo que primero pienso es en libros sobre refugiados. Han salido muchos en Suecia en los últimos años, aunque ahora empieza a haber un poco menos. La resistencia está en que estos libros toman un partido muy claro por una política que no es la que se ve en la realidad. También veo resistencia en el idealismo que hay en mucha literatura infantil, el deseo de un mundo que no existe, donde la gente es bienvenida, llegan a tener una buena vida, encuentran su espacio y termina bien.

Un tema muy reciente que está apareciendo en libros juveniles es el de los jóvenes afganos, adolescentes refugiados que llegaron solos a Suecia. Y eso también me parece una señal de resistencia*.

¿Piensas que los libros infantiles pueden influir en la sociedad?

Sí, lo creo absolutamente. Todos tenemos en algún momento de la infancia experiencias significativas de lectura que nos afectan, aunque no siempre lo veamos o lo entendamos. Por ejemplo, leer el Diario de Ana Frank puede ser una experiencia determinante para nuestras convicciones, para cómo miramos la vida después. Pero también creo que leer libros que tratan de cosas como el bullying hacen una diferencia porque leer es identificarte con otro ser humano, es una práctica de empatía, eso creo yo.

¿Cómo ves el papel de la literatura infantil hoy día en la sociedad?

Pienso que el papel es dar experiencias culturales de alta calidad a niños y niñas. La literatura de calidad es más accesible que, por ejemplo, el cine infantil o el teatro infantil de alta calidad, porque literatura de calidad hay en más partes, está en bastante partes.

*Los llamados “niños refugiados solos” que han llegado a Suecia en los últimos años, han sido un tema político controvertido ya que al ser menores de edad, la ley automáticamente les protege más.

Macarena García:

Macarena García González es doctora en Antropología y Estudios Culturales, investigadora del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y convocante del 25 Congreso de la Sociedad Internacional de Investigación de Literatura Infantil que se hará en Santiago en julio de 2021. Enseña crítica de LIJ en la universidad y dirige el proyecto de investigación “Repertorios emocionales y literarios para la infancia”.

¿Qué posición tiene la literatura infantil en el mundo académico chileno?

De a poco está ganando posición. Hasta hace muy pocos años, toda la investigación que se hacía en LIJ era ligada a la educación, pero ya hay varias tesis doctorales chilenas en literatura infantil en departamentos de literatura. Eso hace un gran cambio, está empezando a tener ese espacio, y no es solo algo de Chile, es un movimiento en el mundo, un movimiento hacia valorar literatura para niños y niñas y los medios, el arte, la animación, el cine. El nivel de puja en el campo cultural ahora es mucho más fuerte.

Creo que ha sido importante también la creación de los premios Colibrí que da IBBY, que aparezca como una literatura que también se premia, un objeto estético en sí. Y que haya autores de literatura adulta que buscan escribir libros para lectores más jóvenes, eso es nuevo. Todo esto tiene que ver también con este nuevo espacio ganado dentro del ámbito universitario.

¿Y crees que se la considera en el canon?

Pero el canon ya es tan problemático, habría que decolonizarlo, desmasculinizarlo, desclasarlo. Pero claramente el canon se está desadultizando y en Chile se refleja en que también se está desadultizando la cultura. Creo que el estallido social es una prueba de eso.

¿Se estudia la literatura infantil como materia en la universidad?

Se la ha empezado a estudiar, pero lo que más falta es una maestría, no hay maestría en literatura infantil y juvenil. Y hay muchísimo interés, hay como ocho diplomados que se llenan. Y hay dos maestrías que tienen muchos estudiantes latinoamericanos en España, porque permiten cortos periodos presenciales y se pueden hacer a distancia (en Galicia y Barcelona). Aquí en Chile, a propósito de la decolonización, está la capacidad para hacer eso, está la gente, hay buena investigación.

¿Hay una manera diferenciada en la universidad de enseñar literatura infantil y literatura general?

Se enseña igual, pero habría que enseñarla distinto, profundizando más en cómo los adultos producimos idearios de infancia. Tenemos que pensar en cómo romper ciertos binarios entre adultos y niñes. Tal vez los cursos de literatura infantil en la universidad requieran mucha lectura con niñes para ver qué pasa porque cuando lees con ellos, se lee de otra forma; fomentar ejercicios de escritura con ellos o para ellos, así cómo más reflexiones sobre las relaciones entre la lectura y otras formas de consumo cultural. Creo que hasta ahora lo que más hacemos es revisar corpus de libros sobre los que los adultos estamos de acuerdo en que son maravillosos. Después esos libros circulan un montón, pero sigue siendo una práctica bastante adultista.

¿Qué actitud percibes en estudiantes y académicos frente a la LIJ?

Todavía es un área poco jerarquizada del conocimiento. Los estudios de literatura tienen menos jerarquía y la educación de la primera infancia también. En Chile no hay hombres parvularios, por ejemplo, lo que te da un indicio de un orden cultural y de jerarquías que se cruzan para que la literatura infantil haya estado bastante relegada en el espacio académico. Pero en los últimos años esto ha

cambiado mucho. Hay autocrítica en la Academia y necesidad de vincularse con comunidades y las culturas contemporáneas, vincularse con el afuera. Uno puede ver que hay académicos de literatura adulta a los que les interesa la literatura para niñes porque les interesa meterse en la escuela, saber finalmente qué se lee. Se ve como una forma de hacer algo más útil. Hay conciencia, también, de que ya no podemos seguir escribiendo artículos críticos de las formas tradicionales. Como dicen los colegas españoles ¡no podemos seguir escribiendo sobre el Siglo de Oro!

En los diplomados son, principalmente, profesoras, mediadoras, bibliotecarias, etc. Ese es un grupo al que hemos logrado llegar como comunidad académica, es un grupo más ligado al trabajo con niños que al mundo del libro podríamos decir.

Luego hay otro grupo más vinculado a la cultura pop, la ilustración, la novela gráfica, eventualmente el videojuego, etc. Ese grupo creo que puede ampliarse mucho, hay otra mirada ahí, pero como aún tenemos el foco puesto en literatura y no literatura y juego, animación, artes y otros géneros, ese grupo entra menos. Faltan cursos sobre cultura e infancia, todavía está todo muy segmentado, y lo que hay está en la facultad de letras o de educación. Habría que transitar más hacia estudios culturales infantiles y juveniles.

También hay un grupo muy grande que está ligado a la edición, de editores independientes. Las compras del Estado y los fondos concursables les han permitido existir y por eso en el último tiempo han surgido varias.

¿Por qué te interesaste en literatura infantil?

He sido siempre una lectora voraz. De niña leía de una manera casi “problemática”: “En el recreo no leas, por favor”, me decían. Yo me decía a mí misma que cuando fuera grande escribiría libros como los que me habría gustado leer en ese momento. No había muchos, a veces me leía cuatro veces el mismo libro. Después escribí para niños y me di cuenta cuán complejo es hacerlo.

Mi interés académico es en la literatura y otras artes y en la niñez. Ahora mismo estamos estudiando cómo se presenta la literatura en los libros de enseñanza escolar, las preguntas que se sugieren para trabajar los extractos seleccionados. Frecuentemente aparece un enfásis en las estrategias narrativas, en la decodificación, en las figuras literarias; hay muy poco espacio para relaciones más afectivas con los textos. La emoción aparece mucho en relación a la literatura, pero como algo a educar. De leer para sentir intensamente, nada.

¿Crees que en Chile hay miedo a las emociones?

Estoy cien por ciento segura. Me parece que es una cosa cultural más amplia. Los profesores nos lo dicen todo el tiempo, que tienen mucho miedo de que alguien se vaya a poner a llorar o que se le gatille “un proceso”. Se sienten muy culpables si alguien se les pone a llorar mientras están leyendo, por ejemplo. Hay un rollo de cultura terapéutica, por decirlo así, que si tú abres algo, tienes que saber contenerlo y cerrarlo y lo estético jamás fue eso, no tenemos porqué cargarle tanto.

Este número de La Pieza Secreta tiene como tema la resistencia en la literatura infantil, ¿se te viene algún libro a la mente si piensas en resistencia?

Sí, En la selva hay mucho por hacer, de Mauricio Gatti, un anarquista uruguayo que me presentó María Berríos que está haciendo una investigación curatorial sobre él. Es visualmente precioso. Es sobre organizarse, colectivizarse y sobre resistir las otras fuerzas. Es con animalitos en la selva, y no tiene nada de ese discurso de “te voy a explicar los problemas sociales para que tú seas un buen ciudadano”. Es que los libros que muestran resistencia social, en general, los encuentro un poco moralizantes, muy de discurso.

¿Tienen una influencia en la sociedad los libros infantiles de resistencia?

Yo me he metido poco en literatura para jóvenes, pero ahí hay mucha novela de distopía* que podría pensarse como narrativa de resistencia. No miraría en menos los libros que, aunque no sea explícito en su trama, resisten trasgrediendo las propias convenciones sobre lo que es un libro o lo que es apropiado para niños como La madre y la muerte/ La partida, Rompecabezas o El pequeño libro rojo, por nombrar algunos. Porque quizá tenemos que pensar en cómo los libros producen ensamblajes de resistencia, más que en la resistencia en la literatura. Sí me gustaría ver más narrativas colectivistas porque hay una narrativa política que es súper individualista. Ojalá encontrásemos historias para producir formas de colectivizar, formas de entender que no somos individuos contra individuos, sino que somos humanos más humanos, como se bosqueja en la literatura de Shaun Tan o, por dar un ejemplo clásico latinoamericano que nunca se celebra lo suficiente, en el Fuenteovejuna que es La peor señora del mundo .

*Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.