Eine Oper wie ein Hitchcock-Thriller

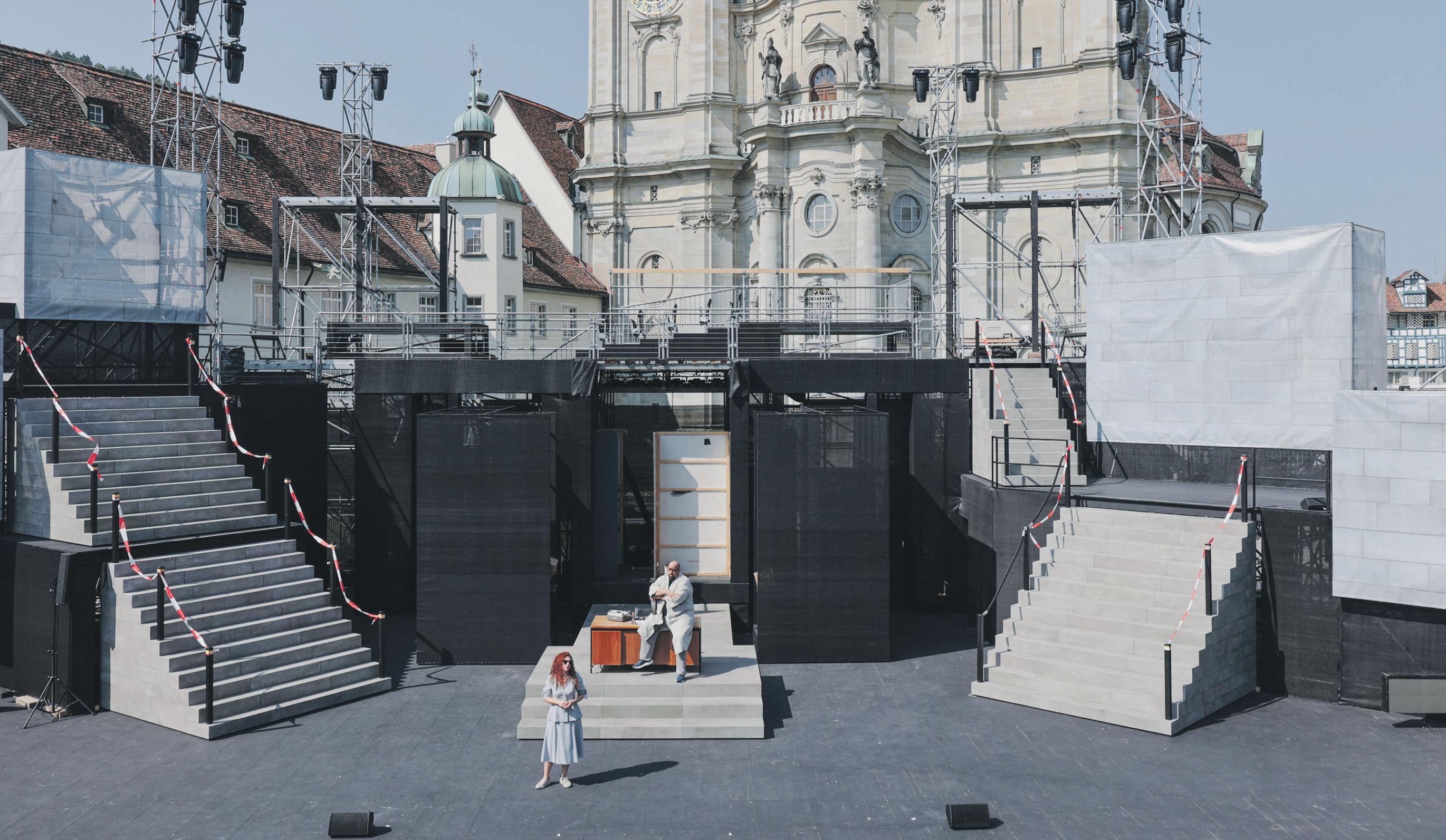

Die St. Galler Festspiele feiern ihre zwanzigste Ausgabe mit einer spektakulären Inszenierung von Puccinis «Tosca» auf dem Klosterhof –überraschende Stunts inbegriffen.

Der argentinische Regisseur Marcos Darbyshire ist in St. Gallen kein Unbekannter: In der Saison 2021/22 hat er hier mit grossem Erfolg die Tango-Oper «María de Buenos Aires» von Astor Piazzolla inszeniert. Nun wagt er sich auf der Freilichtbühne im Klosterhof an Puccinis «Tosca». Zwischen den von allerlei Wetterkapriolen begleiteten Proben findet er Zeit für ein eingehendes Gespräch.

«‹Tosca› war eine der ersten Opern, die ich als Teenager in Córdoba kennenlernte», erzählt er. «Wir hatten dort zwar nicht die Gelegenheit, viele Opernproduktionen zu sehen. Gehört habe ich das Werk aber unentwegt, und dazu habe ich das Libretto gelesen, bis ich jede Zeile auswendig konnte. Meine erste Aufnahme war die mit Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill Milnes und dem New Philharmonia Orchestra unter Zubin Mehta, später kam die mit Maria Callas, Giuseppe di Stefano und Tito Gobbi dazu. Sowohl die Geschichte als auch die Musik haben mich überwältigt, und sie lassen mich bis heute nicht los.» Für Darbyshire ist «Tosca» ein Werk, das wie kaum ein anderes zeigen kann, was Oper als Gesamtkunstwerk vermag. «Sie ist so vieles in einem: eine herzzerreissende Liebes- und Eifersuchtsgeschichte, aber auch eine Parabel über Macht und Machtmissbrauch, die heute aktueller ist denn je.» Es geht um Leidenschaft, Religion, Politik und Freiheit. Obwohl Puccini dem Publikum hier nicht so viele Ohrwurmarien beschert wie in «La Bohème», sondern einen deklamatorischen Stil pflegt, kann man sich der Dramatik und Energie des Werks kaum entziehen. «Alles drängt vorwärts in diesem Stück», sagt Darbyshire. «Die Spannung ist manchmal kaum zum Aushalten. Wenn eine Oper den Vergleich mit einer griechischen Tragödie und zugleich mit einem HitchcockThriller verdient, dann diese.»

Komplexe Charaktere

Die Eckdaten von «Tosca» kann man sich leicht merken: Die Oper wurde im Jahr 1900 in Rom uraufgeführt, und sie spielt exakt ein Jahrhundert vorher in der gleichen Stadt, genau gesagt, am 17./18. Juni 1800, wenige Tage nach der Schlacht bei Marengo im Piemont, in der die napoleonischen Truppen gegen diejenigen Österreichs kämpften. Die ganze Handlung ist in einen Tag und eine Nacht zusammengedrängt.

Puccini griff mit seinen beiden Librettisten Giuseppe Giacosa und Luigi Illica einen Stoff auf, der damals allbekannt war: Das 1887 in Paris uraufgeführte Theaterstück «La Tosca» von Victorien Sardou feierte mit Sarah Bernhardt in der Titelrolle in ganz Europa Triumphe. «Ich habe mich bei der Vorbereitung meiner Inszenierung eingehend mit Sardous Stück befasst», sagt Marcos Darbyshire. «Es hat fünf Akte und sehr viele Figuren. Puccini kommt mit drei Akten aus und strafft die Handlung. Im Wesentlichen fokussiert er sie auf drei Figuren. Da -

Alles drängt vorwärts in diesem Stück. Die Spannung

ist manchmal kaum zum Aushalten.

durch wird sie dichter, dringlicher und plastischer als das ursprüngliche Stück.» Darbyshire gestaltet die Beziehung zwischen dem Maler Cavaradossi und der Sängerin Tosca als grosse Liebesgeschichte, die an der brutalen Realität zerbricht. Die beiden sind jedoch komplexe Charaktere: Als Hofkünstler haben sie der Macht gedient und von ihr profitiert, bevor sie sich gegen sie wendet.

Systemische Bosheit

Im Gegensatz zu den schillernden Figuren Cavaradossi und Tosca ist ihr Gegenspieler, der Polizeichef Scarpia, uneingeschränkt kalt und böse. Im Beisein von Tosca lässt er Cavaradossi foltern, um ihren Willen zu brechen und sie zur Verräterin zu machen. Aber er ist, wie der Regisseur betont, nicht einfach ein Schurke, sondern Teil eines Machtapparats, in dem er selbst gefangen ist: «Scarpias Bosheit ist eine systemische.» Deshalb erzählt Puccini für Darbyshires Begriffe eine Geschichte von zeitloser Aktualität, an der man kein Wort ändern muss: «Mich als Argentinier erinnert sie natürlich an die Jahre der Militärdiktatur in meiner Heimat, die von 1976 bis 1983 herrschte», so der Regisseur, «aber man kann in ihr auch jedes andere fa-

schistische oder generell totalitäre Regime sehen. Mein Team und ich haben bewusst auf eine konkrete historische Verortung verzichtet, damit jeder im Publikum eine eigene naheliegende Assoziation entwickeln kann.»

Die Arbeit auf der Freilichtbühne mit der Kathedrale im Hintergrund stellt für Darbyshire eine besondere Herausforderung dar. «Wenn die Leute ‹Open Air› hören», sagt er, «denken sie immer, es sei alles ganz weit weg und man könne deshalb nur mit grossen Gesten und knalligen Effekten arbeiten. Aber für den St. Galler Klosterhof stimmt das überhaupt nicht. Es ist alles ganz nah, sogar näher als in grossen Opernhäusern, weil es keinen Orchestergraben gibt. Die Bühne ist direkt mit dem Zuschauerraum verbunden. Ich kann also durchaus mit Nuancen arbeiten und darauf vertrauen, dass sie wahrgenommen werden. Das ist mir übrigens bewusst geworden, als ich hier vor zwei Jahren ‹Andrea Chenier› gesehen habe.» Auch wenn «Tosca» in der Essenz ein Kammerspiel ist: Auf ein Spektakel darf sich das Publikum gleichwohl freuen. Da ist zum einen das Zusammenspiel von natürlichem Licht und Lichtregie. Während des ersten Aktes, der in der Kirche Sant’Andrea della Valle spielt, wo Cavaradossi an seinem Altarbild mit der unbekannten Schönen arbeitet, ist es ringsum noch hell. Die Madonna im Bild ist erkennbar die Schwester des geflohenen politischen Gefangenen Angelotti, der sich in der Kirche versteckt hält. Während des zweiten Aktes, der in Scarpias Räumen im Palazzo Farnese angesiedelt ist, wird es dunkel, und der dritte Akt spielt in tiefer Nacht vor der Engelsburg, dem Staatsgefängnis. Das eröffnet Darbyshire eine Vielfalt von Möglichkeiten. Zudem will er mit einer Reihe von überraschenden, ja verblüffenden Stunts arbeiten. «Dazu möchte ich noch nicht zu viel verraten», erzählt er, «aber Sie dürfen davon ausgehen, dass wir ein sinnliches Erlebnis für Auge und Ohr bieten werden und dass es bei dramatischen Ereignissen wie Toscas Todessturz von den Zinnen der Engelsburg nicht bei blassen Andeutungen bleiben wird.»

Oper in drei Akten; Musik von Giacomo Puccini; Text von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica nach dem Drama «La Tosca» (1887) von Victorien Sardou; in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln; Inszenierung Marcos Darbyshire; Aufführungen auf dem St. Galler Klosterhof jeweils ab 20.30 Uhr, und zwar am 20., 21., 24., 27. und 28. Juni sowie am 2. und 4. Juli. konzertundtheater.ch

Da die sieben «Tosca»-Vorstellungen in St. Gallen in rascher Folge gegeben werden, arbeiten Marcos Darbyshire als Regisseur und der italienische Dirigent Giuseppe Mentuccia bei den drei Hauptrollen mit doppelter Besetzung: Die Titelfigur wird abwechselnd von Julia Mintzer und Libby Sokolowski verkörpert, Cavaradossi von Jorge Puerta und Brian Michael Moore, Scarpia von Alexey Bogdanchikov und Simon Neal. «Für die Proben bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand», sagt Darbyshire, «aber der ist sinnvoll. Denn zum einen geht es über die Kräfte einer einzelnen Person, solche Riesenpartien Abend für Abend zu singen, zum andern ist es gut, zu wissen, dass man, wenn jemand sich erkältet hat und ausfällt, nicht von weiss Gott woher eine Person einfliegen muss, die wohl die Rolle, nicht aber die Inszenierung kennt.» Eines ist gewiss: Wenn Tosca in St. Gallen zur Arie «Vissi d’arte» anhebt und Cavaradossi «E lucevan le stelle» singt, wird es auf dem Klosterhof so still sein, dass man ein Streichholz fallen hören würde –bevor begeisterter Applaus aufbrandet.

Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag für die St. Galler Festspiele erstellt. Tosca in St. Gallen