LUCERNE FESTIVAL

Christian Wildhagen Albert Einstein jonglierte nicht nur virtuos mit Zahlen, er war auch ein Meister des treffsicheren Worts Von ihm stammt unter anderem der Ausspruch «Abschiede sind Tore in neue Welten». Ob der geniale Physiker dabei ans Lucerne Festival gedacht hat? Sicher nicht. Aber das Bonmot beschreibt genau die Situation, in der sich die Musikfestspiele diesen Sommer befinden.

Denn deren Intendant Michael Haefliger hat beschlossen, dass es auch für ihn noch einmal «neue Welten» geben soll – er wird dem Festival nach 26 Spielzeiten Ende Jahr den Rücken kehren

Wenn jemand, der eine Institution so tiefgreifend geprägt hat wie Haefliger, nach mehr als einem Vierteljahrhundert geht, führt so ein Abschied zwangsläufig zu einem Wechselbad widersprüchlicher Stimmungen – nicht nur bei Kollegen und Weggefährten, sondern vermutlich auch bei manchen Besuchern, die dem Festival seit langem die Treue halten. Was wird kommen? Was wird bleiben von diesen 26 Jahren, die man fraglos eine «Ära» nennen darf? Wird jetzt alles ganz anders werden? Bietet ein Neuanfang nicht auch Chancen? Entsprechend wechseln die Gemütslagen derzeit nahtlos zwischen Ungewissheit, Nostalgie und Bedauern, aber auch vorausblickendem Optimismus und sogar ein wenig Aufbruchsstimmung hin und her. Das Lucerne Festival macht genau diesen Schwebezustand zum Thema der finalen Haefliger-Saison: «Open End» steht als Motto über dem Programm der Luzerner Sommerkonzerte, das wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem NZZ-Schwerpunkt vorstel-

len. Darin wird es ab dem 12 August knapp fünf Wochen lang um die Frage gehen: Wie hört man auf, ohne zu enden? Und das Paradoxe an dieser Frage ist beabsichtigt

Denn einerseits gilt es, den Einschnitt zu markieren, den solch ein Wechsel der künstlerischen Leitung immer bedeutet, zumal nach einem so langen Zeitraum. Andererseits steht aber schon jetzt fest, dass Haefligers designierter Nachfolger, Sebastian Nordmann, in Luzern vieles fortführen wird. Zentrale Einrichtungen wie die von Haefliger und Pierre Boulez gegründete Festival Academy oder das zusammen mit Claudio Abbado ins Leben gerufene Lucerne Festival Orchestra standen und stehen nicht zur Disposition

Folgerichtig will man im diesjährigen Sommerprogramm die Türen nicht mit theatralischer «Nach uns die Sintflut»-Geste zuwerfen. Vielmehr wird Offenheit hier auch musikalisch zum Thema gemacht. Etwa dadurch, dass etliche Konzerte den Fokus auf Werke richten, die sich durch ein besonderes Ende auszeichnen. Oder dadurch, dass sie gar kein Ende haben – wie zahlreiche berühmte Fragmente der Musikgeschichte, die sich als roter Faden durch die Programme ziehen, von Schuberts «Unvollendeter» bis zu Bruckners Neunter Den Ton setzt Riccardo Chailly schon im Eröffnungskonzert: mit Gustav Mahlers 10. Sinfonie Das Stück wurde vollständig entworfen, aber nicht mehr in allen Details ausgearbeitet; es hat ein bewegendes Ende, lässt aber zugleich Raum, das Erreichte weiterzudenken Das ist das Leitmotiv für diese ungewöhnliche Saison in Luzern Lucerne Festival ist ein Schwerpunkt

Die Musikwelt tut sich schwer mit dem Unvollendeten. Trotzdem werden viele berühmte Fragmente regelmässig aufgeführt. Sie eröffnen einen einzigartigen Blick in die schöpferische Praxis

MICHAEL STALLKNECHT

Wenn Komponisten sterben, bleibt in ihren Nachlässen meist eine Fülle offener Enden zurück. Manche Projekte wurden durch wichtigere verdrängt, andere haben sich aus formalen Gründen als unausführbar erwiesen; gelegentlich haben es sich auch Auftraggeber anders überlegt. Für die dadurch entstandenen Fragmente interessieren sich in der Regel vor allem Fachleute Doch gibt es eine kleine Gruppe von Werken die ungeachtet ihres fragmentarischen Charakters regelmässig aufgeführt werden. Nennen wir sie die «legendären Unvollendeten»: Mozarts Requiem, Schuberts «Unvollendete», Bruckners neunte und Mahlers zehnte Sinfonie, die Opern «Turandot» von Puccini und «Lulu» von Alban Berg. Diese Unvollendeten verbindet, was die Sozialwissenschaften im Anschluss an Michel Foucault ein «Dispositiv» nennen: ein Netz von kulturellen Praktiken und Diskursen, das nicht nur den Charakter des Fragments immer wieder ins Gedächtnis ruft, sondern auch entscheidet, wie wir mit ihm umgehen. Dies beeinflusst nicht zuletzt auch das Denken und Fühlen des Publikums: Es gibt wohl keinen Musikliebhaber, den bei den ersten Takten des «Lacrimosa» aus Mozarts Requiem nicht ein Schauder rührte Spannen wir also ein Netz um die legendären Unvollendeten, natürlich in Fragmenten:

• Die legendären Unvollendeten sind Produkte des Geniezeitalters, entstanden zwischen dem späten 18 und dem frühen 20 Jahrhundert. Sie setzen voraus, dass Komponisten einem Personalstil und einer individuellen Intention folgten, nicht mehr nur Konventionen einer Gattung.Wenn ein Komponist des 17 Jahrhunderts eine weitere Messe oder Oper unvollendet hinterliess fiel sie in der Regel durchs Netz, wie gelungen sie auch sein mochte Hätte ein Auftraggeber das Werk zwingend benötigt, hätte er es von fremder Hand vollenden lassen, gemäss den damals gültigen Regeln der jeweiligen Gattung Ganz ähnlich geschah es in der Architektur bei einer Kirche oder einem Schloss wenn der ursprüngliche Baumeister starb.

• Entsprechend suchte Constanze Mozart nach dem Tod ihres Mannes 1791 einen Komponisten, der das unfertige Requiem fertigstellte Allein schon deshalb, weil sie ansonsten die Anzahlung auf das Honorar des anonym gebliebenen Auftraggebers hätte rückerstatten müssen. Mozarts Schüler Franz Xaver Süssmayr erstellte schliesslich eine Fassung, die im Grossen und Ganzen bis heute überzeugt, auch wenn ihr bis heute immer wieder handwerklich stärker reflektierte Vollendungsversuche an die Seite gestellt werden.

• Im Geniezeitalter wird der Künstler zu einem Rollenmodell für die Gesellschaft. Wie er seine Werke entwirft, entwirft der Bürger sein Leben. Es zu vollenden, war bis dahin Gott vorbehalten gewesen. Gleichgültig in welchem Alter und in welchen Projekten ein Mensch starb: Ein Leben konnte sich nur im Paradies vollenden. Erst in einer Welt, in der das Individuum mit sich selbst fertig werden muss, wird der vorzeitige Abbruch zum Skandal.

• Das bedeutet keineswegs, dass Gott tot ist. In seinem Buch «Von realer Gegenwart» deutete der 2020 verstorbene Literaturwissenschafter George Steiner das künstlerische Werk als «Gegenschöpfung», den ästhetischen Akt als Imitation des göttlichen Schöpferakts Der Autor wird zum Rivalen Gottes: Er macht vollkommener, was dieser an seiner Schöpfung hat fehlen lassen, zuvorderst aber an ihm selbst: dass er in der Welt ist ohne sich selbst entworfen zu haben. Und dass er ster-

Unvollendete Werke vieler Komponisten stellen die Nachwelt vor Herausforderungen. SARA SPARASCIO

ben muss Das Genie überwindet symbolisch den Tod, indem seine Werke überdauern. Spinnt man Steiners Überlegungen weiter dann bewiese im unvollendeten Fragment Gott seine Macht auf alttestamentarisch grausame Weise: Er erschlägt den Rivalen.

• Fragmente wie Mozarts c-MollMesse oder Schönbergs Oper «Moses und Aron» werden nicht den legendären Unvollendeten zugerechnet: Beide sind nicht in Todesnähe entstanden sondern aus anderen Gründen nicht beendet worden Auch darf das Fragment nicht zu vollständig oder unvollständig sein, um ins Dispositiv eingesponnen zu werden: Béla Bartóks drittes Klavierkonzert gilt nicht als unvollendet, weil nur die letzten 17 Takte fehlten; ebenso wenig Beethovens zehnte Sinfonie zu der die Skizzen nie über dreissig aufeinanderfolgende Takte hinausreichen Und latent muss das Werk vollendbar sein: Für Alexander Skrjabins unabgeschlossenes Projekt «Mysterium» hat noch niemand zweitausend Mitwirkende auftreiben wollen, die es unter einer Halbkugel in Indien aufführen.

• Ein Fragment auch als solches zu veröffentlichen, also mit offenem Ende oder mit erkennbaren Fehlstellen, war noch Mitte des 18 Jahrhunderts ohne Präzedenz Carl Philipp Emanuel Bach schrieb deshalb Musikgeschichte, als er 1751 die «Kunst der Fuge» seines Vaters Johann Sebastian in den Druck gab samt einer unfertigen Fuge am Schluss

Immerhin hätte der Sohn sie auch einfach zu Ende komponieren können, wie es dann nach ihm viele versucht haben. Zur Rechtfertigung schuf der BachSohn im Vorwort einen Mythos: Der «selige Herr Verfasser» sei, bereits erblindet, über dem Werk gestorben Die Musikwissenschaft weiss schon lange, dass das nicht wahr ist; sie konnte den Befund aber bislang nicht deuten. Im vergangenen Jahr hat Meinhard Brüser eine faszinierende These vorgelegt: Johann Sebastian Bach habe die letzte Fuge bewusst unvollendet gelassen, als Zeichen der Demut Der gläubige Komponist hätte somit freiwillig auf die letzte Rivalität mit dem Schöpfer verzichtet.

• Ins Netz der legendären Unvollendeten hat sich ein Werk gemogelt, das nicht hineingehört: Vor seinem Tod im Jahr 1828 arbeitete Franz Schubert nicht an seiner «Unvollendeten» in h-Moll, vielmehr an einer anderen Sinfonie in D-Dur. Die zwei (statt der üblichen vier) Sätze der «Unvollendeten» entstanden schon 1822 als Abschluss einer Reihe von weiteren Fragmenten, in denen sich der damals noch junge Komponist an der Gattung Sinfonie erprobte Dennoch wurde die «Unvollendete» lange als achte Sinfonie gezählt, die später komponierte «Grosse» C-Dur-Sinfonie in vier Sätzen als siebte Das Dispositiv war hier wirkmächtiger als die Realität: Schuberts früher Tod mit 31 Jahren wurde auf das Werk rückprojiziert, zumal h-Moll als Tonart der Schicksalsergebenheit galt.

• Neun Sinfonien hat Beethoven abgeschlossen, der dem 19 Jahrhundert als Vollender der gesamten Gattung galt. Wer eine Neunte schrieb konkurrierte deshalb nicht nur mit der göttlichen Dreifaltigkeit, multipliziert mit sich selbst, sondern auch noch mit dem irdischen Gott der Sinfonie «Dem lieben Gott» wollte Anton Bruckner laut mündlicher Überlieferung seine Neunte widmen, wofür er laut Auskunft seines Arztes «einen Kontrakt abgeschlossen» habe: Stürbe er vor dem Finale so habe «sich das der liebe Gott selber zuzuschreiben, wenn er ein unvollendetes Werk bekommt» Doch der Allmächtige hatte andere Pläne und liess Bruckner über den Entwürfen zum Finalsatz sterben

• Todesangst löste die Neunte auch bei Gustav Mahler aus Um die Zahlenfolge etwas zu verschleiern, schob er zuvor sicherheitshalber das «Lied von der Erde» ein, das von höherer Warte als Sinfonie betrachtet werden konnte oder auch als Zyklus von Orchesterliedern. Mit der Neunten wurde er fertig, mit seiner Zehnten nicht mehr

• Zu jeder legendären Unvollendeten gibt es eine Vielzahl von Vollendungsversuchen. Komponisten und Musikwissenschafter, die sich der Sache annehmen, studieren dafür jede erhaltene Skizze und noch die kleinste Notiz des ursprünglichen Schöpfers Dennoch löst jeder Vollendungsversuch zuverlässig Kritik aus Er wird als Sakrileg gewertet, so aufführungspraktisch er auch gedacht

sein mag Die Diskussion um die richtige Ausführung der Intention des Urhebers kommt – siehe Mozart, siehe Bach – nie an ein Ende, sie geht potenziell immer weiter.

• Als Giacomo Puccini 1924 über seiner «Turandot» starb, arbeitete Franco Alfano das Finale der Oper aus Doch der Dirigent Arturo Toscanini brach nicht nur die Uraufführung an der Stelle ab, an der Puccinis Reinschrift der Partitur endet er strich auch für die Folgeaufführungen Alfanos Komposition rüde zusammen. Bis heute wird sie meist in dieser gekürzten Version gespielt, begleitet von der immer gleichen Kritik: Die Titelfigur wandele sich allzu rasch von der männermordenden zur liebenden Frau 2002 entwarf Luciano Berio eine neue Version mit einer ausgiebigen Verwandlungsmusik, die etwas ambivalenter ausklingt. Und dabei ist Alfanos ungekürztes Finale nicht nur kompositorisch gelungen. Es vertont vor allem auch den vollständigen Originaltext, der Turandots Wandlung motiviert Toscaninis Geniekult verhinderte auf Jahrzehnte die theaterpraktisch sinnvolle Lösung.

• Selbst grösste philologische Akribie führt nicht notwendigerweise zum Ziel. Jahrelang vertiefte sich der Komponist Friedrich Cerha in Alban Bergs Notizen zum dritten Akt der «Lulu» und studierte sogar die unterschiedliche Dicke der Bleistiftstriche im Autograf Als das Ergebnis schliesslich erklang wurde Cerhas Instrumentation allgemein als zu üppig kritisiert. Berg selbst hätte sicher nicht jeden orchestralen Einfall weiterverfolgt, den er sich während des Kompositionsprozesses notiert hatte.

• Ende des 19 Jahrhunderts wurde in London Beethovens zehnte Sinfonie uraufgeführt, erlebte allerdings ein Fiasko Der Meister hatte sie angeblich einem Medium vom Jenseits aus diktiert, schien im Paradies allerdings einen erheblichen Teil seiner irdischen Fähigkeiten eingebüsst zu haben.

• Weitere Versuche Beethovens spärliche Skizzen zu einer zehnten Sinfonie fortzuspinnen, wurden davon natürlich nicht verhindert.Vor vier Jahren verkündete die Deutsche Telekom Group, Beethovens erhaltenes Material mithilfe einer künstlichen Intelligenz vervollständigt zu haben. Als das Ergebnis der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ging ein Aufatmen durch den Musikbetrieb: Obwohl der digitale Output von einem menschlichen Komponisten betreut und überwacht worden war, glich er eher einem harmonischen Auffahrunfall als einer Sinfonie von Beethoven. Die KI hatte versagt. Um eine plausiblere Version vorzuschlagen, müsste sie nicht nur die schöpferischen Intentionen im Skizzenmaterial verstehen, sondern zusätzlich auch selbst welche entwickeln.

• In jüngerer Zeit scheint sich eher die Tendenz zu etablieren, Fragmente als solche auszustellen. «Turandot» wird nun gelegentlich ohne Finale gespielt, wie etwa 2023 am Opernhaus Zürich. Hörbare Lücken liessen auch die Bearbeiter Eberhard Kloke und Detlef Heusinger, als sie 2010 und 2019 Neufassungen zum dritten Akt der «Lulu» vorlegten Kloke distanziert sich dabei vom Anspruch einer «Vollendung», indem er an manchen Stellen unterschiedliche Varianten anbietet Heusinger setzt sogar neuere Instrumente wie E-Gitarre und Keyboard ein, um zu betonen, dass Bergs Intentionen sich nicht mehr vollständig umsetzen lassen

• Über das Geniezeitalter wird gern gespottet. Doch im Umgang mit den legendären Unvollendeten scheint das Dispositiv wirkmächtiger denn je: Der finale Wille der Komponisten bleibt so unergründlich wie der Wille Gottes

Herr Haefliger, Goethe hat in seinem Gedicht «Unbegrenzt» den schönen Satz geprägt: «Dass du nicht enden kannst, das macht dich gross.» Ist das auch der geheime Sinn hinter dem diesjährigen Festival-Motto «Open End»?

Es fragt sich immer, was endet, nicht wahr? Intendanzen enden – die müssen ja auch irgendwann einmal enden. So wie meine nach dieser Saison Aber das Festival endet nie Es geht immer weiter Jedenfalls solange es genügend Geld zur Verfügung hat.

Ja, aber das ist die Aufgabe des jeweiligen Intendanten: die Organisation hochzuhalten, das Festival, die Kunst; aber eben auch, die wirtschaftliche Situation so abzusichern, dass es weitergehen kann. Und nicht zuletzt dafür zu sorgen, dass man einen guten Übergang hat, wenn es zu einem Wechsel kommt. Das meine ich mit «Es hört nie auf».

Sobald es in der Kulturwelt zu solch einem grösseren Einschnitt kommt, wird oft befürchtet, nun breche gleich alles zusammen.

Als Claudio Abbado 2014 gestorben ist, haben viele gemutmasst, nun könne es mit dem Lucerne Festival Orchestra nicht weitergehen. Weil das Orchester seit 2004 so umfassend durch Abbado geprägt worden war. Aber es ging weiter Es kommt immer etwas Neues Auf Abbado folgte Riccardo Chailly, und in meinem Fall ist «der Neue» auch schon benannt: Mein Nachfolger Sebastian Nordmann ist schon emsig am Planen. So muss es sein.

Nehmen Sie die Sache wirklich so gelassen? Immerhin werden Sie das Festival nach dieser Saison 26 Jahre lang geleitet haben.

Wie man selbst damit umgeht, das ist dann wieder etwas anderes Das ist meine persönliche Herausforderung Aber es ist ja nicht so, dass man in der Schweiz nicht schön verabschiedet wird Das Festival versammelt zum Abschluss noch einmal wichtige Weggefährten aus all diesen Jahren. In Anspielung auf Beethoven haben wird das Konzert «Les Adieux» genannt

Die gleichnamige Beethoven-Sonate mündet allerdings in ein Finale mit dem Titel «Das Wiedersehen» oder «Le Retour» Geht es Ihnen bei dem Motto «Open End» zentral um das Paradox, dass solch ein «offenes Ende» eigentlich keines ist?

Das ist zum einen der Versuch die Situation des Übergangs in diesem Jahr auf den kürzesten Nenner zu bringen Eine Intendanz endet, aber die Zukunft des Festivals ist gesichert und damit im weitesten Sinne offen Und das Thema spiegelt sich, wie bei den früheren Saison-Mottos, auch konkret in vielen Programmen wider.

Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben aktuell zahlreiche Werke bedeutender Komponistinnen und Komponisten im Programm, die aus unterschiedlichen Gründen nicht fertig sind. Entweder, weil sie die Arbeit daran abgebrochen haben – wie Schubert bei der «Unvollendeten» Oder weil sie immer wieder neue Fassungen erstellt haben – wie Anton Bruckner oder Pierre Boulez. Oder weil ihnen, leider wohl der häufigste Anlass, der Tod sozusagen die Feder aus der Hand genommen hat. Eines der berühmtesten Beispiele ist Mozarts Requiem; aber auch Alban Bergs «Lulu» und Gustav Mahlers zehnte Sinfonie, die

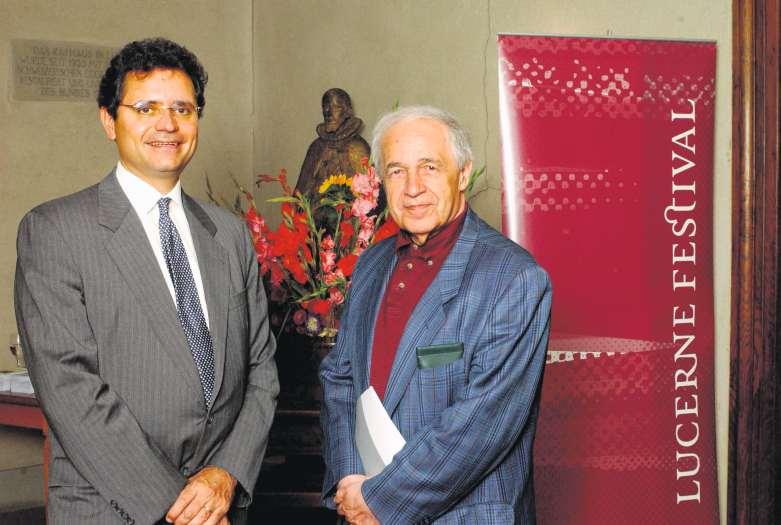

Seit 1999 steht Michael Haefliger an der Spitze des Lucerne Festival Doch die Im Gespräch mit Christian Wildhagen erklärt Haefliger, wie man nach 26

Chailly gleich im Eröffnungskonzert in der Vervollständigung von Deryck Cooke dirigieren wird

Strenggenommen fällt das Beiseitelegen oder das fortwährende Überarbeiten eines Stücks aber in eine andere Kategorie als ein Fragment, das durch den Tod des Urhebers entsteht Wo liegt die Verbindung?

Für mich liegt sie in der Frage der Niederschrift, also in der Notwendigkeit, ein Projekt oder ein Werk in einer finalen Form auf dem Papier zu fixieren. Wir wissen aus der Kulturgeschichte, dass dies für viele Künstler oft ein intensiver Kampf mit sich selber ist. Wann ist der Endzustand erreicht, wo setzt man einen Schlusspunkt? Bei allen genannten Werken ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu gekommen.

Bei den notorischen Überarbeitern, die den Endpunkt immer aufs Neue infrage stellen, spricht man von einem «Work in progress» Ist das mehr als eine schöne Umschreibung dafür, dass jemand nicht zum Ende kommen konnte oder wollte?

Es geht tiefer Für Wolfgang Rihm, den langjährigen Leiter unserer Festival Academy, der leider im vergangenen Sommer verstorben ist, war das Konzept essenziell Er verstand Musik als etwas Organisches, das potenziell unaufhörlich weiterwuchert und -wächst. Oder denken Sie an Boulez, dem wir anlässlich seines 100. Geburtstags einen Schwerpunkt widmen. Für viele seiner wichtigsten Kompositionen hat Boulez unablässig neue Fassungen erstellt, ohne übrigens die früheren immer ausdrücklich zu verwerfen Eines der Kern- und Schlüsselwerke für diesen Sommer ist «Poésie pour pouvoir», das wir erstmals seit 1958 wieder aufführen.

Was macht das Stück zum Schlüsselwerk?

Boulez hat darin erstmals versucht, instrumentale und elektronische Klänge zu verbinden. Nach der Uraufführung in Donaueschingen hat er das Stück zurückgezogen, weil ihm die Möglichkeiten der damaligen Tontechnik nicht genügten. Marco Stroppa, unser Composer in Residence, hat die Tonspur nun mit Billigung der Boulez-Erben rekonstruiert und gleichzeitig auf das heutige, viel höhere Niveau bei elektroakustischen Zuspielungen gebracht. Durch die notwendige Aktualisierung entsteht hier eine besondere Form von «work in progress»

Postume Bearbeiter wie Stroppa, aber auch schon Franz Xaver Süssmayr beim Mozart-Requiem und Cooke bei Mahlers Zehnter, bringen zwangsläufig eigene Vorstellungen und Lösungsideen in die jeweiligen Kompositionen ein, um sie möglichst «vollendet» erscheinen zu lassen. Ist das nicht problematisch?

Bearbeiter müssen sich in das Vorhandene einfühlen, sie denken zunächst einmal das weiter, was vorliegt. Vom Prinzip her macht das inzwischen auch künstliche Intelligenz. Bloss ist KI nie so kreativ, weil sie bislang vor allem Kopien und immer vielfältigere Varianten von vorgegebenen Mustern erzeugt, aber keine eigenen schöpferischen Ideen entwickelt. Noch nicht

Bereits 2021 wollte man aus vorhandenen Entwürfen mithilfe von KI eine zehnte Sinfonie von Beethoven entwickeln Das Ergebnis klang aber nach drittklassigem Bonner Kleinmeister

Der Versuch an sich ist trotzdem interessant Vielleicht sollten wir uns grund-

sätzlich von der Idee der «Vollendung» verabschieden. Das ist eine romantische Vorstellung und in erster Linie ein Gefühl. Wir empfinden eine Interpretation möglicherweise als «vollendet», weil sie so stimmig wirkt Jeder selbstkritische Musiker weiss jedoch, dass es die «perfekte» Wiedergabe nicht gibt, allenfalls Annäherungen. Ähnlich ist es mit Bearbeitungen: Sie sind Aufführungsfassungen, die ein sonst nicht spielbares Stück für die musikalische Praxis erschliessen. Gleichzeitig repräsentieren sie den jeweiligen Stand der Technik wie bei Boulez’ «Poésie pour pouvoir» und im besten Fall auch den der Forschung

zu einem Werk, die immer wieder Neues ans Licht bringt.

Wenn Aufführungsfassungen also in gewisser Weise Momentaufnahmen sind: Was halten Sie von dem radikalen Gegenkonzept, bei unfertigen Werken dort aufzuhören, wo die Niederschrift abbricht oder nicht mehr umsetzbar ist?

Bei Puccinis «Turandot» wird das häufiger gemacht, beim Mozart-Requiem auch. Die Wirkung ist oft verstörend Aber sie schärft unseren Sinn dafür, was überhaupt ein Ende ist Und es kommt auch darauf an wie es jeweils konzeptionell eingebettet wird. Das Mindeste

ist sicher ein Hinweis im Programmheft, damit man nicht kalt erwischt wird Und der Interpret kann den Abbruch auch gestalterisch so vorbereiten, dass man nicht in ein Loch fällt Ausserdem würde ich kein Dogma daraus machen. Ebenso interessant finde ich das Experiment, wenn andere Komponisten versuchen, etwas weiterzuführen und sogar etwas Neues dazuzuschreiben. Wie es Luciano Berio bei «Turandot» oder Friedrich Cerha bei Bergs «Lulu» getan haben. Das bedeutet gerade für etablierte Komponisten ein Risiko: Sie müssen das Eigene bis zu einem gewissen Grad hinter der Kreativität eines

Saison 2025 soll auf eigenen Wunsch die letzte seiner Luzerner Intendanz sein Jahren einen Abschied gestaltet, ohne einfach die Tür hinter sich zuzuwerfen.

«Es ging nie bloss um ein Konservieren des Status quo, sondern immer ums Weiterdenken. Davon sollte sich jede Kulturinstitution leiten lassen.»

Kollegen zurückstehen lassen. Diesen Mut bewundere ich gerade bei Cerha sehr

Woher rührt der Wunsch, dass ein Werk formal befriedigend beendet werden muss? Das kommt sicher zum einen aus Hörgewohnheiten. Wahrscheinlich wird es aber schon viel früher und grundsätzlicher in unserer Erziehung angelegt. Man muss etwas fertig machen, diese Maxime begleitet uns durchs Leben. Man macht die Schule fertig, eine Ausbildung, ein Studium. Ein Projekt muss abgeschlossen, ein Vertrag erfüllt wer-

den Das gesellschaftliche Zusammenleben basiert auf solchen organisatorischen Strukturen oder Denkmustern, und die sind in den seltensten Fällen offen angelegt Wir brauchen in vielen Prozessen einen Anfang und ein klares Ende das gibt uns nicht zuletzt ein Gefühl von Sicherheit

Sie selbst haben Klarheit geschaffen und das Ende Ihrer Luzerner Intendanz nach dieser Saison schon im November 2022 angekündigt. Was war der ausschlaggebende Impuls? Mir war schon vor dem Ausbruch der Pandemie 2020 klar, dass ich 2025 auf-

hören möchte Doch dann waren erst einmal die Herausforderungen zu bewältigen, die Corona für das Festival wie für den gesamten Kulturbetrieb mit sich gebracht hat. Wir mussten genau überlegen wann der richtige Zeitpunkt gekommen war meinen Entscheid öffentlich zu machen Damit setzt man nämlich unweigerlich etwas in Gang, das eine eigene Dynamik entwickelt und kaum mehr abgebrochen werden kann – von Diskussionen über die Zukunft der Institution bis zur Ausschreibung der Intendantenstelle und dem anschliessenden Berufungsverfahren. Ich wollte das nicht in einer so schwierigen

Situation wie 2020 anstossen, als wir das Festival wegen der Pandemie absagen mussten. Dennoch stand für mich nie zur Debatte dass 26 Jahre an der Spitze des Festivals das Maximum sind.

Warum sehen Sie da eine Grenze erreicht?

Mit dem regulären Auslaufen meines Vertrages wird es wirklich mehr als ein Vierteljahrhundert geworden sein –ohne dass ich das je so geplant hätte Noch länger fände ich fast schon unanständig. Natürlich hat man immer noch Ideen, man möchte Dinge weiterentwickeln oder neu aufstellen. Aber mit dieser Begründung immer weiterzumachen und dann irgendwann die 30 Jahre anzupeilen oder noch mehr, das fand ich grundfalsch. Das ist für keine Institution gut. Es braucht auch den Wechsel. Sonst entsteht eine Fixierung auf die jeweilige Leitungsperson oder ein Machtvakuum. Auch die Institution könnte stagnieren, weil sich jeder in der Organisation in eingespielten Abläufen eingerichtet hat. Es müssen neue Kräfte kommen, und wir müssen ja auch den natürlichen Wechsel der Generationen aufrechterhalten.

Wenn solche Wechsel anstehen, gibt es, gerade bei Kulturinstitutionen, zwei Strategien. Die eine ist disruptiv, macht im Extremfall Tabula rasa und baut institutionell wie personell das meiste neu auf. Die andere ist evolutionär und versucht, das Bestehende unter neuen Vorzeichen weiterzuentwickeln In Luzern hat man sich für die zweite Option entschieden. Wäre ein kompletter Neustart für das Festival undenkbar gewesen? Denkbar wäre es schon gewesen. Aber es ist das eine, so etwas theoretisch oder als Konzept einzufordern Es in der Praxis umzusetzen ist jedoch anspruchsvoll und ausgesprochen heikel. Gerade bei einem Festival, das sich, wie wir, weitestgehend privat finanziert Denn Sie müssen alle erst einmal für den neuen Kurs gewinnen: von den treuen Besuchern, die uns mit ihren Kartenkäufen wesentlich mittragen, bis hin zu den Sponsoren Auch in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Künstlern und Ensembles ist während der Jahre vieles gewachsen. Ich bin froh, dass dies nicht vorschnell geopfert wird.

Das heisst, es gab während der Regelung Ihrer Nachfolge die «heiligen Kühe» namens Lucerne Festival Orchestra und Academy, die nicht angetastet werden durften?

Die «Kühe» sind Ihre Wortwahl Doch es ging nie bloss um ein Konservieren des Status quo, sondern immer ums Weiterdenken Davon sollte sich jede Kultureinrichtung leiten lassen, die Kultur selbst bleibt ja nicht stehen So ist die Festival Academy beispielsweise zu Beginn meiner Intendanz aus den Meisterkursen hervorgegangen, die in Luzern schon länger gepflegt wurden

Das Engagement für die kommenden Generationen ist immer bedeutsamer geworden. Heute ist die Academy eine der grössten Einrichtungen für die Nachwuchsförderung und für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik. Das ist organisch gewachsen und dann immer weiter ausgebaut worden Ich bin sicher, mein Nachfolger wird es ähnlich handhaben. Und ich bin froh über den Zeitpunkt, ab dem er dies tun wird.

Wieso ist dies der richtige Zeitpunkt? Sind Sie doch ein bisschen amtsmüde? Das wird ja immer in solchen Situatio-

nen vermutet. Aber keine Sorge, ich hätte noch viele Pläne Es ist der richtige Moment, weil das Festival sehr solide aufgestellt ist und mit seinen Programmsparten ein äusserst klares Profil hat, auf dem man aufbauen kann Das Gegenteil wäre schlimm: wenn jetzt erst ein Troubleshooter nötig wäre, der seine konzeptionelle Energie zuerst darauf verwenden müsste, die Finanzen oder die Organisation in Ordnung zu bringen. Das ist alles nicht der Fall. Wir hatten auch Glück, dass wir die Folgen der Pandemie, die ja viele Institutionen lange gespürt haben, etwa beim Kartenverkauf, vergleichsweise schnell überwinden konnten.

Sie steigen, bildlich gesprochen, im vollen Galopp vom Pferd? Nicht ganz einfach, aber besser im vollen Galopp abspringen, als von einer lahmenden Mähre zu rutschen Ich würde mich grässlich fühlen, wenn ich jetzt wüsste, dem Festival ginge es nicht gut und wir kratzten sozusagen am Existenzminimum

Wird auch Wehmut dabei sein, wenn Sie das Festival-Ross davongaloppieren lassen? Ja, ich glaube schon. Es beinhaltet natürlich schon eine gewisse Melancholie, aber es ist auch eine grosse Freude dabei. Natürlich werde ich weiterverfolgen, was aus den Institutionen des Festivals wird Doch das liegt dann nicht mehr in meiner Hand, und ich werde mich auch nicht einmischen. Vielmehr freue ich mich darauf, irgendwann in diesen wunderbaren Saal zu gehen und ein Konzert im KKL zu geniessen, ohne dass ich das Ganze organisieren muss Wir konnten hier eine Menge aufbauen, das ist eine grosse Genugtuung Aber mir wurde schon in meinem Elternaus eine gewisse Bescheidenheit gegenüber beruflichen Erfolgen vorgelebt. Sie sprechen natürlich von Ihrem Vater, dem berühmten Schweizer Tenor Ernst Haefliger

Mein Vater hat am Abend auf der Bühne einen berührenden Tamino in der «Zauberflöte» oder einen Evangelisten in der Bach-Passion gesungen, und am nächsten Morgen war er da und hat den Müll geleert Wir konnten das als Kinder manchmal gar nicht fassen Heute weiss ich, dass diese Gelassenheit gegenüber dem Beruf meinem Bruder Andreas und mir überhaupt den Freiraum eröffnet hat, dass wir uns auch künstlerisch entwickeln konnten. Und vielleicht ist das sehr schweizerisch Wir lassen es gerne mal krachen, aber dann ist auch Schluss

Als Gustav Mahler 1907 als Direktor der Wiener Oper zurücktrat, hat er sich von der Belegschaft mit dem Satz verabschiedet: «Statt etwas Ganzem hinterlasse ich Stückwerk, Unvollendetes, wie es dem Menschen bestimmt ist.» Haben Sie das Gefühl, etwas Unvollendetes zu hinterlassen?

Nein, das Gefühl habe ich, ehrlich gesagt, eigentlich nicht Ob es am Ende eine runde Sache geworden ist oder ob eben auch manches offenbleibt, dürfen und sollen andere beurteilen. Ich kann aber meinen Platz in dem Bewusstsein räumen, dass hier vieles entstanden ist, das mittlerweile prägend für die Institution geworden ist. Aber es ist genauso wichtig, dass eine neue Person die Chance hat, das weiterzuentwickeln. Mit neuen Führungskräften, mit neuen künstlerischen Leitgedanken. Die Aussicht gefällt mir gut.

Die preisgekrönte Bratschistin Tabea Zimmermann präsentiert als Luzerner «artiste étoile» das ganze Ausdrucksspektrum ihres oft verkannten Instruments.

CORINA KOLBE

Die Künstlerin Tabea Zimmermann sucht stets Wege die aus ihrer Komfortzone herausführen. Routine beim Musizieren ist ihr ein Graus. «Mir geht es nicht darum, zu einer einzigen, ewig gültigen Interpretation zu finden. Von Komponisten habe ich gelernt, offen für alle Sichtweisen zu bleiben», sagt die Bratschistin, die als «artiste étoile» beim Lucerne Festival viele Facetten ihres Könnens zeigt. «Um die Musik lebendig zu halten, muss man Dinge in Zweifel ziehen und immer wieder andere Perspektiven einnehmen. Und dazu brauchen wir unbedingt LiveKonzerte, denn jede Tonaufnahme ist bereits ein abgeschlossenes Ganzes.» Auch altbekannte Werke erwachen zu neuem Leben, werden sie nur kritisch hinterfragt, davon ist die Bratschistin überzeugt Béla Bartóks Konzert für Viola und Orchester regte Zimmermann dazu an, einer Archäologin gleich weiter in die Tiefe vorzudringen. Der schwer an Leukämie erkrankte Komponist konnte das Stück, das er für den legendären Bratschisten William Primrose schrieb, vor seinem Tod im September 1945 nicht mehr fertigstellen. Sein Freund Tibór Sérly vervollständigte die fragmentarischen Skizzen, wobei er sich einige Freiheiten erlaubte Zimmermann nahm sich das Konzert erstmals mit 16 Jahren vor, kurz nach ihrem zweiten Wettbewerbssieg in Paris

Austausch mit Komponisten

«Ich fühlte mich diesem Werk gleich sehr nahe und habe es jahrelang in dieser Version gespielt», erinnert sie sich. Als 1995 ein Faksimile von Bartóks Manuskript veröffentlicht wurde war aber ein Wendepunkt erreicht. Mit dem Dirigenten David Shallon, ihrem damaligen Mann, begann Zimmermann, nach und nach die verborgenen Schichten des Werks freizulegen Daraus entstand eine eigene Fassung, die sie jetzt in Luzern mit dem Mahler Chamber Orchestra unter Leitung von Maxim Emelyanychev aufführt Die Arbeit sei

herausfordernd: «Bartóks Handschrift lässt sich nur schwer entziffern, ausserdem ist die Reihenfolge der Sätze bis heute nicht abschliessend geklärt. Somit passt das Stück gut zum diesjährigen Festivalmotto ‹Open End›.»

Eine erste neue Spielfassung präsentierte Zimmermann schon 2019 bei ihrem Debüt am Lucerne Festival mit dem Royal Concertgebouw Orchestra unter Tugan Sokhiev Seither habe sie weiter an der Partitur gefeilt. Das Werk sei musikalisch so wertvoll, dass es sie nicht zur Ruhe kommen lasse. «Manche Bratschisten befassen sich vor allem mit Werken, die original für ihr Instrument geschrieben wurden. Nicht nur bei Bartók stösst man mit einer solchen Haltung rasch an Grenzen. Ich ziehe es immer vor das gesamte Œuvre und den Menschen der es geschaffen hat, im Blick zu behalten», sagt die im Jahr 2020 mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnete Künstlerin. Die Zusammenarbeit mit lebenden Komponisten ist für Zimmermann von grösster Wichtigkeit. Mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) spielt sie nun auch Dieter Ammanns neues Violakonzert «No templates», das im Januar in Basel uraufgeführt wurde «Im engen Austausch mit Komponisten habe ich miterlebt, wie sie darum ringen, ihre Gedanken aufzuschreiben. Das hat auch meine Sicht auf ältere Werke verändert», betont sie «Wann immer ich mich mit Partituren beschäftige möchte ich ebenso darum ringen, aus den schwarzen Pünktchen auf dem Papier Klänge zu entwickeln. Dieses Suchen nach der momentanen Wahrheit hat mich als Interpretin am stärksten geprägt.» Ammanns Stück wolle sie sich so frei annähern, als würde sie es selbst aus der Taufe heben. «Ich sehe mich als Hebamme neuer Kompositionen. Deswegen versuche ich mir die Werke so weit einzuverleiben, dass ich sie praktisch improvisierend spielen kann Sprechen kann ich über diese Erfahrungen allerdings erst, nachdem ich solche Stücke über Jahre mit verschiedenen Orchestern und in unterschiedlichen Sälen aufgeführt habe. Erst dann habe ich meine Sicht ausrei-

chend geschärft.» Ammann, der auch das Composer Seminar der Lucerne Festival Academy leitet habe eine rhythmische vom Jazz geprägte Sprache geschaffen, die viele Menschen ansprechen könne, erklärt sie «An seiner Musik schätze ich das Grenzüberschreitende, auf das ich mich als Interpretin gern einlassen möchte.»

Brücken zur Vergangenheit

Im Rahmen ihrer Luzerner Residenz freut sich Tabea Zimmermann, bei einem Kammerkonzert auf Solisten des von Claudio Abbado gegründeten FestivalOrchesters zu treffen. Das Programm spannt einen grossen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart: von in Instrumentalklänge übersetzten Gesängen der Äbtissin Hildegard von Bingen bis zu zeitgenössischen Klängen. Die Bratschistin sieht eine Verbindung zwischen der Mystikerin und der im März verstorbenen russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, deren von asiatischer Spiritualität geprägtes Stück «Garten von Freuden und Traurigkeiten» im KKL erklingen wird Zimmermann musiziert mit dem Flötisten Jacques Zoon und der Harfenistin Sarah Christ «Gubaidulinas Werk hat etwas Meditatives, ich empfinde es als Klangmalerei. Die Musik ist nicht stark rhythmisch orientiert Wir Interpreten können uns frei bewegen und treffen an einigen Punkten aufeinander.»

Interpretatorische Freiheiten bietet auch György Kurtágs Sammlung «Signs, Games and Messages» «Mit Kurtág verbindet mich eine lange Beziehung», sagt Zimmermann, die zahlreiche seiner Werke zur Uraufführung gebracht hat. In diesem Zyklus ist ihr das Stück mit dem schönen Titel «… eine Blume für Tabea …» gewidmet. «Mich begeistert bei Kurtág das Gestische das Suchende das Sprechende und auch die Notation, die mir als Instrumentalistin zusätzliche Freiräume gibt ‹Signs, Games and Messages› bietet Möglichkeiten, das Instrument als Stimme einzusetzen.»

Der menschlichen Stimme kommt wiederum eine besondere Rolle in Luciano Berios Stück «Naturale» zu,

Das Instrument zu ihrer eigenen Stimme zu machen, darin liegt für Tabea Zimmermann die Essenz ihres Musizierens.

in dem neben der Bratsche der Schlagzeuger Raymond Curfs mitwirkt. In dieser «tänzerischen Handlung», so der Untertitel, verarbeitet Berio sizilianische Melodien, dazu wird vom Band die Stimme eines Strassenverkäufers aus Palermo zugespielt. Zimmermann fasziniert, dass dessen raue Naturstimme gewissermassen eine Brücke zur Vergangenheit schlägt: «Es entsteht ein Dialog über die Zeit hinweg, der uns noch intensiver mit Berio verbindet. Wenn ein Sänger von heute den Part übernähme wäre das ganz anders.» Das Streichinstrument komme der Stimme des Menschen hier besonders nahe, meint sie «Man spielt nicht einen präzisen Ton wie auf einer Taste Vieles wird durch ein Glissando, eine kleine Verzierung oder ein Pizzicato mit dem kleinen Finger ausgedrückt. Das Tonspektrum wird dadurch eindrucksvoll erweitert.»

Das Instrument zu ihrer eigenen Stimme zu machen, darin liegt für Tabea Zimmermann die Essenz ihres Musizierens «Ich möchte nicht die Bratsche in den Vordergrund rücken, sondern mit ihr vor allem den Klang übersetzen. Sie ist mein Instrument, aber die Musik geht darüber hinaus – sie ist immer noch viel grösser farbiger und gestenreicher.»

Zum zweiten Mal gastiert das Ukrainian Freedom Orchestra am Lucerne Festival – auch diesmal mit einem hochpolitischen Programm

CORINA KOLBE

«Bum-Bum-Bum-Bom …»: So begannen im Zweiten Weltkrieg die deutschsprachigen Nachrichtensendungen im Londoner Rundfunk. Die vier dump-

fen Trommelschläge entsprachen dem Morsecode des Buchstabens «V», der für «Victory» steht. Das Sendezeichen, ein Symbol des Widerstands gegen die Nazis, wurde bald mit dem berühmten Kopfmotiv aus Beethovens 5. Sinfo-

nie in Verbindung gebracht. Ironie der Geschichte:Ausgerechnet eines der vom Hitler-Regime für völkische Propaganda vereinnahmten Werke diente dessen Gegnern dazu, dem Dritten Reich die Stirn zu bieten Auf die Symbolkraft von Beethovens Fünfter setzt nun auch das Ukrainian Freedom Orchestra um seinen Durchhaltewillen zu demonstrieren.

Die Gräuel des Krieges

«Zum vierten Mal seit Russlands brutaler Invasion gehen wir auf Tournee, um für das Recht der Ukraine auf Freiheit einzutreten» sagt die Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die den Klangkörper im Frühjahr 2022 gegründet hat. Dem Orchester, das von der Metropolitan Opera in New York, der polnischen Nationaloper in Warschau und dem ukrainischen Kulturministerium unterstützt wird, gehören geflüchtete Musiker, ukrainische Mitglieder europäischer Orchester und in der Ukraine lebende Instrumentalisten an Wilson,

die Ehefrau von Met-Intendant Peter Gelb, hat selbst ukrainische Wurzeln. Im August kehrt das Ukrainian Freedom Orchestra nun ans Lucerne Festival zurück, wo es vor zwei Jahren bereits mit Beethovens «Eroica»-Sinfonie gastierte Auf dem Programm steht neben Beethoven auch ein Stück des 1981 in Kiew geborenen, international preisgekrönten Komponisten Maxim Kolomiiets

Die Suite aus seiner Oper «Die Mütter von Cherson» kommt erstmals in der Schweiz zur Aufführung Das gesamte Bühnenwerk, zu dem der amerikanische Dramatiker George Brant das Libretto geschrieben hat, wird im Oktober 2026 in Warschau uraufgeführt.

Die Oper handelt vom Leid der Menschen, die mit ihren Familien die Gräuel des Krieges am eigenen Leib erfahren müssen. Zwei Frauen aus der umkämpften Stadt Cherson begeben sich auf eine gefährliche Reise, um ihre Töchter zu retten, die von den Russen auf die Krim verschleppt worden sind «Die Welt soll nicht vergessen, was gerade vor sich

geht. Wir wollen sie mit den Mitteln der Kunst daran erinnern», sagte Peter Gelb der «New York Times»

Ein unabgeschlossenes Kapitel Die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen wird in dem Konzert ausserdem die «Vier letzten Lieder» von Richard Strauss singen. Die auf Gedichte von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff komponierten Lieder kreisen um die Themen Abschied und Tod. Strauss schrieb sie 1948 in der Schweiz, wo er nach Kriegsende vorübergehend mit seiner Frau Zuflucht gefunden hatte. Der durch seine Nähe zum NS-Staat kompromittierte Komponist, der im folgenden Jahr im Alter von 85 Jahren starb, erlebte die Londoner Uraufführung mit der Sängerin Kirsten Flagstad unter Leitung von Wilhelm Furtwängler nicht mehr Seine Rolle im Unrechtsstaat ist bis heute ein unabgeschlossenes Kapitel in seiner Biografie und Gegenstand von Diskussionen.

CHRISTIAN WILDHAGEN

Der Anfang eines Musikstücks muss sitzen, aus ihm ergibt sich alles Folgende Auch Komponisten kennen daher die Angst vor dem leeren Blatt. Und auf die grandiose Idee, ein Werk mit einem simplen «Ta-ta-ta-taaa» zu beginnen wie Beethoven seine fünfte Sinfonie muss man erst einmal kommen Spätestens seit dieser Titan die Bühne der Musikgeschichte betreten hat, stellt sich kreativen Köpfen jedoch auch die Frage:Wie hört man ebenso originell wieder auf?

Bis dahin gab es in der Musik einen allgemeinverständlichen Code, Klauseln oder Kadenzen, die Hörenden unmissverständlich klar machten dass alles gesagt sei. Der Unruhestifter Beethoven hat die Axt auch an diese Konvention gelegt, indem er sie raffiniert umging oder demonstrativ verweigerte Oder indem er unser Bedürfnis nach einem befriedigenden Abschluss so exzessiv bediente wie am Ende der besagten fünften Sinfonie Mit vollem Orchester hämmert er den Hörenden die angepeilte Zieltonart dort regelrecht ein. In schlechten Aufführungen gerät das manchmal an den Rand zur Parodie. Wie aber sollte man nach Beethoven zum Ende kommen, ohne die Konvention zu bedienen? Beethoven-Bewunderer wie Wagner und Richard Strauss trieb das Problem um – die oft überraschenden Aktschlüsse ihrer Opern belegen es Unter den Sinfonikern war wohl Gustav Mahler der hellhörigste «Finalist»: Bei ihm wird jeder Schluss zu einem mit Bedeutung aufgeladenen Moment Seine Werke ziehen sich deshalb wie ein roter Faden durch das Programm des Lucerne Festival das seine Saison ebendiesem Thema widmet: Wie hört man auf? Und welche Botschaft vermittelt solch ein Ende?

Hintersinnige Pointen

In den ersten drei Mahler-Sinfonien erscheinen die Schlüsse noch recht eindeutig Die Dritte etwa, Mahlers grandiose Schöpfungssinfonie, endet mit den sattesten, strahlendsten D-DurAkkorden, die je komponiert wurden Die Musik ist auf ihrem Weg von den Uranfängen des Kosmos bis hinauf in den Himmel sozusagen am Ziel angelangt. Ähnlich hymnisch schliesst, ihrem Thema gemäss, schon die Zweite, die «Auferstehungssinfonie»: «Zu Gott wird es dich tragen», verkündet der Chor am

Berühmte Anfänge in der Musik gibt es zuhauf Doch seit Beethoven sind auch Schlüsse eine Herausforderung für Komponisten. Bei Gustav Mahler werden sie zum entscheidenden Moment

Schluss zu machtvollen Orgelklängen. Doch mit der Vierten wird es hintersinnig Der Solosopran singt im Finalsatz eigentlich vom Erwachen paradiesischer Freuden – Mahler hat in fast allen seinen Werken solche Jenseitsvorstellungen beschworen, am anschaulichsten im zweiten Teil der Achten, die den Übergang der Seele in «höhere Sphären» imaginiert Was aber tut die Musik hier am Ende der Vierten? Statt zu erwachen, versinkt sie leise in der Tiefe – und bringt dadurch listig zum Ausdruck, dass die Töne des Himmels wohl doch nicht für unsere Ohren bestimmt sind

Der finnische Dirigent Klaus Mäkelä hat sich vor zwei Jahren mit der doppelbödigen Vierten als Mahler-Interpret am Festival vorgestellt. Mit dem Amsterdamer Concertgebouw-Orchester, dem der Shooting-Star ab 2027 als Chefdirigent

vorstehen wird, lässt er in dieser Saison nun die fünfte Sinfonie folgen, und auch deren Ende hat es in sich. Spätestens hier wird deutlich, dass Mahler das Finalproblem, das Beethoven mit seiner Fünften auf die Spitze getrieben hatte, nun seinerseits auf originelle Weise angeht; die beiden Werke verbindet ein Netz aus Bezügen. Allerdings erkannte Mahler, dass Beethovens exzessiver Triumphschluss kaum zu überbieten war – es sei denn als subversive Parodie wie später bei Schostakowitsch.

Mahler wählt einen anderen Weg: Er lässt sein Finale auf einen himmelstürmenden Choral zusteuern, der bereits im zweiten Satz angeklungen, dort aber in sich zusammengebrochen war Hier nun scheint der Triumph zu gelingen, doch auf dem Höhepunkt wechselt der Charakter abrupt vom

Erhabenen ins Übermütige:Als stürmte eine Truppe lärmender Musikanten den Konzertsaal, komplimentiert sich die Musik in wildem Durcheinander selbst hinaus Das ist gar nicht comme il faut, aber ein prächtiges Beispiel für Mahlers oft verkannten Humor.

In die Stille In Mahlers Spätwerk, das dieses Jahr vollständig in Luzern erklingt, gibt es für Scherze nur noch wenig Raum Der Ton dieser letzten Dreiergruppe ist ernst, kompromisslos, von existenzieller Dringlichkeit. Mit dem «Lied von der Erde» gibt Simon Rattle am 23 August seinen Einstand am Pult des Lucerne Festival Orchestra. Und als wäre dieses Debüt allein nicht spannend genug, hat Rattle sogleich ein «offenes Ende»

Man glaubt es kaum: Schon seit 40 Jahren ist Cecilia Bartoli ein Publikumsmagnet.

MARIANNE ZELGER-VOGT

Es war eines jener Debüts, bei denen man sofort spürt: Hier wohnt man einem Ereignis bei, dem Beginn einer grossen Karriere. Welch hinreissendes Temperament, welch aussergewöhnliche Intensität des vokalen und mimischen Ausdrucks! In der Saison 1988/89 sang Cecilia Bartoli ihre erste Partie im Zürcher Opernhaus, die Hosenrolle des Cherubino in Mozarts «Figaro» Dieser Einstand bedeutete für die blutjunge Römerin bereits eine entscheidende künstlerische Weichenstellung: Durch Nikolaus Harnoncourt, den Dirigenten, lernte sie die historische Aufführungspraxis kennen, die ihr Wirken fortan prägen sollte Zunächst erarbeitete sie sich mit Opernpartien von Mozart, Händel und Rossini den Grundstock ihres Repertoires im Mezzosopranfach Bald meldeten sich die grossen internationalen Bühnen und Festivals;noch im selben Jahr schloss sie einen Exklusivvertrag mit dem Label Decca ab – Resultat: rund 12 Millionen verkaufte Tonträger. Nicht einmal zwei Covers von durchaus eher zweifelhaftem Geschmack, auf denen Bartoli sich als glatzköpfiger Mönch («Mission») und mit angeklebtem Bart

eine

à la Conchita Wurst («Farinelli») porträtieren liess, konnten dem aussergewöhnlichen Erfolg Abbruch tun.

Lust auf Raritäten

Bartoli hätte sich mit ihrem Starstatus begnügen können.Vielmehr aber nutzte sie ihre Position, um selbst entwickelte

Projekte zu realisieren. In Zürich hat sie sich immer wieder für Raritäten stark gemacht, etwa «Nina» von Paisiello, «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» von Händel, «Clari» von Halévy «Le Comte Ory» und «Otello» von Rossini. Betrachtet man umfassend die Summe

ihrer Einspielungen und Auftritte, stellt sich der Eindruck ein, Bartolis Wirkungsfeld kenne keine Grenzen. Es gibt sie sehr wohl, und sie weiss darum. Ihre Stimme ist tragend und unverwechselbar aber nicht voluminös Auftritte in der New Yorker Met oder in der Mailänder Scala waren zwar für die Weltkarriere unabdingbar, doch viel angemessener sind für Bartolis Kunst kleinere Häuser, vor allem aber Originalklang-Ensembles mit tieferer Stimmung Dies erst hat es ihr ermöglicht, in den letzten Jahren auch die Titelpartie von Bellinis «Norma» zu singen und die Abgrenzung zwischen Mezzo-

zu gestalten: «Der Abschied», das letzte dieser sechs sinfonisch überhöhten Orchesterlieder, mündet in einen schwebenden Klang, schillernd zwischen Dur und Moll, der die finale Auflösung gänzlich verweigert Dazu singt die Mezzosopranistin – in Luzern Rattles Frau Magdalena Kožená – siebenmal das Wort «ewig».

Gut eine Woche später dirigiert Kirill Petrenko am Pult der Berliner Philharmoniker einen ähnlich epochemachenden Schluss: Mahlers Neunte verklingt in einem minutenlangen Auflösungsprozess in dem die Musik ihr eigenes Verstummen zelebriert. Manche Zuhörer hören darin einen Ausdruck tiefster Resignation; andere empfinden diesen Ausklang als visionäre und hoffnungsvolle Öffnung – in die Stille hinein. Mahler selbst wollte seinen Weg in die Moderne mit einer zehnten Sinfonie weitergehen. Doch er konnte das lückenlos in fünf Sätzen entworfene Stück nicht mehr ausarbeiten. Dies haben schliesslich postum etliche Bearbeiter getan. Als gelungenster Versuch gilt die «Performing Version» von Deryck Cooke. Riccardo Chailly bringt sie zur Eröffnung mit dem Festivalorchester zur Aufführung

Dies ermöglicht die Begegnung mit einem durch und durch autobiografischen Werk: Die Zehnte widerspiegelt den seelischen Ausnahmezustand Mahlers, nachdem er 1910 von der Affäre seiner Frau Alma mit dem späteren Bauhaus-Gründer Walter Gropius erfahren hatte Die Krise liess ihn zu Klängen einzigartiger Radikalität und Emotionalität finden. Und abermals zu einem besonderen Schluss: Nach rund 80 Minuten verklingt die Musik mit einem gewaltigen Seufzer, der in sich die gesamte Bandbreite widerstreitender Gefühle verdichtet. «Für dich leben! Für dich sterben! Almschi!», schrieb Mahler dazu in die Noten. Acht Monate später war er tot. Doch das Ringen der Musikwelt mit diesem gewaltigen Torso wird weitergehen, Ausgang offen.

Bartoli hat sich immer wieder für Raritäten stark gemacht.

und Sopranfach aufzuheben. So hat sie längere Zeit mit La Scintilla, dem Barockorchester des Zürcher Opernhauses, zusammengearbeitet; seit 2016 sind es die von ihr gegründeten Musiciens du Prince – Monaco Von ihrem künstlerischen Verantwortungsbewusstsein, das weit über persönliche Ambitionen hinausweist, zeugt auch die im Jahr 2007 von ihr gegründete Bartoli-Stiftung, die sich der Förderung von Musikforschung und der Verbreitung von Musik in einem weiten Sinn widmet. Wie schon ihre Namensgeberin, die Heilige Cäcilie wirkt Bartoli damit gleichsam als Schutzpatronin der Musik.

Die Intendantin

2010 wurde Bartoli als künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele ab 2012 nominiert Ihnen hat sie seither mit jährlich wechselnden thematischen Schwerpunkten – von Händel, Gluck, Mozart, Rossini bis zu Bernsteins «West Side Story» – zu einem starken eigenen Profil verholfen. Und zusätzlich zu ihren Salzburger Verpflichtungen hat Bartoli 2023 die Intendanz in der Opéra de Monte-Carlo übernommen und verhilft nun dem Opernleben an der Côte d’Azur zu neuem Glanz.

40 Jahre nach ihrem Bühnendebüt in Rom mit der Rosina in Rossinis «Barbiere di Siviglia» und 30 Jahre nach ihrem ersten Auftritt beim Luzerner Musikfestival wird Bartoli am 21 August mit den Musiciens du Prince wieder im KKL zu erleben sein, in einer konzertanten Aufführung der populärsten aller Rossini-Opern

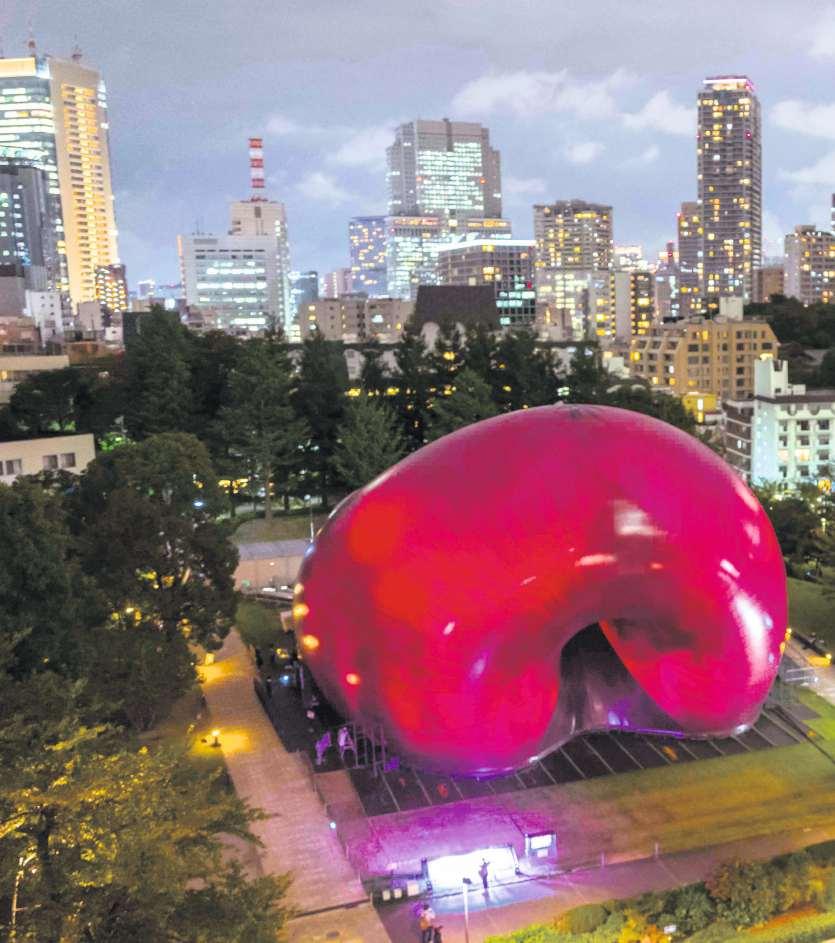

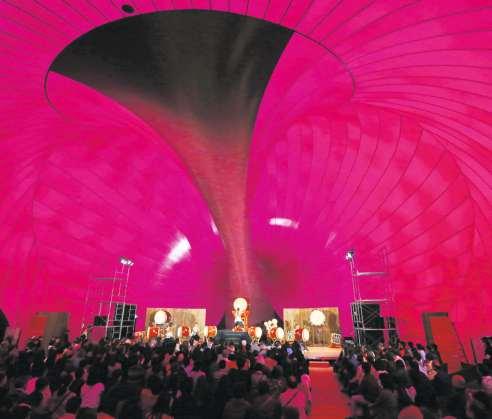

Nach der Erdbebenkatastrophe von Fukushima schufen der Pritzker-Preisträger

Arata Isozaki und der britisch-indische Künstler Anish Kapoor gemeinsam die erste aufblasbare Konzerthalle der Welt Jetzt kommt sie erstmals nach Luzern

besteht aus einer PVC-Membran, deren Statik allein der Luft bedarf und ohne zusätzliche Tragkonstruktion auskommt. Pumpen halten das Gebilde in Form und sorgen für Zu- und Abluft Der Aufbau benötigt theoretisch nicht mehr als zehn Minuten. Doch um die empfindliche Kunststoffhülle zu schonen, erfolgt die Aufrichtung behutsam: Die «Ark Nova» erhält ihre pralle Form durch langsames Aufblasen während mehrerer Stunden

Ein ephemeres Gebilde

Es war ein eigentümlicher Anblick: Auf den sanften Hügelzügen oberhalb der kleinen Stadt Matsushima im Nordosten Japans erhob sich vor Jahren ein merkwürdiges Gebilde Dass sich hier, in einer der malerischsten Gegenden Japans, ein UFO abgesetzt haben könnte, würde niemanden weiter verwundern. Die idyllische Bucht mit ihren rund 260 mit Kiefern bewachsenen Inseln wurde schon vom grossen HaikuDichter Bashobesungen. Das fremdartige Ding aber war von Menschenhand geschaffen Es hatte die Form eines Ovals und erinnerte – wegen seiner zwischen Braun und dunklem Rot changierenden Farbe – an eine riesige Aubergine Das Objekt gibt es noch. Und bald ist es in der Schweiz zu bewundern, nämlich vom 4 bis zum14 September in Luzern Geschaffen haben es der britischindische Künstler Anish Kapoor und der Ende 2022 verstorbene Architekt Arata Isozaki. Bei dem riesigen und wunderschön geformten «Gemüse» handelt es sich denn auch um ein hybrides Objekt zwischen Architektur und Kunst. Vor allem aber ist das faszinierende Ding, was seine Funktion betrifft, die erste mobile Konzerthalle der Welt

Arche der Hoffnung

Die sonderbare Halle nennt sich «Ark Nova» und hat eine schöne Geschichte Sie war eine Arche der Hoffnung für die Überlebenden der Fukushima-Katastrophe von 2011 Damals brachten die Fluten des Tsunami in der Gegend bei Sendai und Fukushima eine der grössten Naturkatastrophen über die Menschen, die Japan je erlebt hat.

Die Konzerthalle war eine Idee von Michael Haefliger, dem Intendanten des Lucerne Festival Er wollte die Menschen in der Krisenzone mit einem kulturellen Hilfsprojekt unterstützen. Die Halle sollte obdachlos Gewordenen einen Ort bieten, an dem sie Kultur erleben konnten.Aufgrund ihrer aubergine-pinken Farbgebung vermittelt diese atmende Arche tatsächlich Geborgenheit und Wärme

Die Klangwolke

Im Herbst 2013 war sie Schauplatz einer vom Festival organisierten Reihe von Konzerten und anderer kultureller Veranstaltungen. Nun reist die «Ark Nova» nach verschiedenen Stationen in Japan an den Vierwaldstättersee Die aufblasbare, mobile Konstruktion bietet etwas mehr als 300 Personen Platz

Der Bodenbelag und die Sitzbänke sind aus Zedernholz gefertigt, das ausschliesslich von totem Gehölz stammt –angeschwemmt vom Tsunami Die Hülle der beinahe schwebenden Konzerthalle

Das Provisorische ist ein wesentliches Merkmal der Baukunst des renommierten Architekten Arata Isozaki, Träger des Pritzker-Preises Sein Mantra lautete stets, dass «unsere Städte nur für einen flüchtigen Moment existieren» Angesichts der Zerstörung von Fukushima hatte sich diese Aussage auf bittere Weise bewahrheitet. Für wichtiger als Raum und Zeit erachtete Isozaki den Zwischenraum und die Zwischenzeit –ein Gedanke, den er in seinen Texten über das japanische Raumprinzip des «Ma», des «Dazwischen», immer wieder reflektierte Der Raum als immer neu zu füllende Möglichkeit – das gilt auch für das ephemere Gebilde der «Ark Nova» Anish Kapoor wiederum ist international bekannt für seine organischen Formen. Seine Riesenskulptur «Cloud Gate» in Chicago ist die grosse Attraktion im zentral gelegenen Millennium Park Wie ein auf Hochglanz polierter Donut spiegelt das silbern glänzende Objekt die Wolkenkratzer der Umgebung Die 2004 errichtete Skulptur aus Stahl – liebevoll auch «The Bean» genannt – weist wie die «Ark Nova» ein Innenleben auf: Die bogenförmige Hochwölbung auf der Unterseite bietet einen etwa drei Meter hohen Durchgang.

In dieser verblüffenden, spiegelnden Höhle lassen sich bestens Selfies schiessen. Mit solch optischen Phänomenen strebt Kapoor eine Erfahrung von Transzendenz an Der 1954 in Mumbai geborene Künstler ist ein Virtuose des Immateriellen In seinen Skulpturen sucht er nach der Entmaterialisierung der Materie. Berühmt sind seine konkaven, in Edelstahl und Lack geschaffenen Rundbilder deren optische Sogwirkung das Bild an der Wand gleichsam verschwinden lässt Der Blick verschwimmt in den Farben dieser runden Spiegelbilder – am Ende sieht man nur noch ein Loch in der Wand

Die «Ark Nova»-Konzerthalle erinnert in Grösse und Farbe zudem an die riesige braunrote Kugel, die Kapoor 2020 für die Rotunde im Eingangsbereich der Pinakothek der Moderne in München geschaffen hat.

Die Installation war 14 Meter hoch, 22 Meter breit – und erstreckte sich über drei Etagen. Der immense, monochrome Hohlkörper – ein Ballon, der die Architektur fast zu sprengen schien – zielte auf die sinnliche Wahrnehmung von Innen und Aussen von Materialität und Immaterialität Mit dieser Kugel zelebrierte Kapoor die Wirkung des nicht sichtbaren Raumes – ein Werk, das Objekt war und zugleich, wie Kapoor es nennt, ein «Nichtobjekt»

Akustischer Raum

Das gilt auch für die «Ark Nova»: ein beinahe immaterielles Objekt, das dennoch als Raum erfahrbar wird – und vor allem als akustischer Raum funktioniert Während der Luzerner Konzerttage werden darin nicht weniger als 35 Konzerte aus den Bereichen Pop, Folk, Jazz und Weltmusik stattfinden, die das Festivalprogramm erweitern (siehe rechts). Dann wird dieses wunderschöne Zelt gleichsam zur Klangwolke

Dessen Genese und Nutzung werden übrigens in einer Ausstellung im Museum Hans Erni (bis 12. Oktober 2025) dokumentiert: Modelle und Pläne, Fotografien und Filme erläutern das Konzept dieser temporären Veranstaltungsarchitektur bis ins Detail

sergewöhnliche Konzerte bieten.

Die begehbare Skulptur ist nach einer Japan-«Tournee» vielleicht zum letzten

Mit der «Ark Nova» eröffnet das Festival in diesem Jahr eine spektakuläre zweite Konzertbühne am Vierwaldstättersee Das ungewöhnliche Programm in der luftigen Arche reicht vom klassischen Beethoven-Septett bis zur Geisterbeschwörung und ist Wagnis und Chance zugleich

DOROTHEA WALCHSHÄUSL

Superlative gefragt? Die «Ark Nova», die Mitte August auf der Lido-Wiese vor dem Verkehrshaus der Schweiz zunächst mit Luft, ab Anfang September dann mit musikalischem Leben gefüllt wird, liefert davon reichlich. Schliesslich handelt es sich bei dem vonAnish Kapoor entworfenen Kunstobjekt um die erste aufblasbare und damit mobile Konzerthalle der Welt Zudem weckt das Objekt nicht nur von aussen mit seinen organischen Formen und den warmen Farbtönen zwischen Rot, Violett und Rosa vielerlei Assoziationen – es wartet auch im Innern mit einem einzigartigen Raumerlebnis auf Einen solch aussergewöhnlichen Raum mit Musik zu füllen, ist Wagnis und Chance zugleich. Wagnis deshalb, weil Show und Spektakel der durchaus dominanten Raumwirkung einiges an originellen Konzepten entgegensetzen müssen, um dagegen zu bestehen. Doch genau darin liegt auch die Chance: Der Raum kann selbst zum Mittler werden – und in seiner aufsehenerregenden Gestalt auch Menschen anziehen, die sich bislang von traditionellen Konzertsälen ferngehalten haben.

Unkonventionelle Programme

«Ein grosses Konzerthaus wie das KKL wirkt auf manche Menschen wie ein Tempel Tagsüber ist es oft geschlossen, und abends steht Security vor dem Eingang, während Menschen in edler Konzertkleidung durch die Türen gehen. Das schreckt viele ab», sagt Christiane Weber Aus Sicht der Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros beim Lucerne Festival bietet sich mit der «Ark Nova» die Möglichkeit, dieses starre Setting aufzubrechen – und mit einer niederschwelligen Dramaturgie Menschen quer durch die Generationen zu erreichen.

Das Programm soll sich dementsprechend sowohl an neugierige Ersthörerinnen und Ersthörer richten wie an langjährige Festivalbesucherinnen und -besucher «Was in der ‹Ark Nova› passieren

wird, unterscheidet sich vom restlichen Festival», unterstreicht Weber Der Rahmen sei legerer, die Konzerte mit etwa 45 Minuten bewusst kürzer gehalten als die Programme im KKL. «Wir haben das Programm so konzipiert, dass es möglichst leicht zugänglich ist und sich auch Leute trauen, die sonst selten oder gar nicht in Konzerte gehen», sagt Weber Dazu beitragen sollen auch niedrige Eintrittspreise und ein breiter stilistischer Mix – dargeboten von Weltstars ebenso wie von passionierten Laienmusikerinnen und -musikern.

Ob dieser Ansatz der bewussten Öffnung und Grenzerweiterung in der Praxis funktioniert, wird sich ab dem 4. September zeigen, wenn die «Ark Nova» ihre Pforten öffnet.Wer den Weg in den futuristischen Luftbau am Ufer des Vierwaldstättersees findet, wird zahlreichen Werken und Programmkonzepten begegnen, die man so nur ganz selten am Lucerne Festival erlebt.

Von Japan bis nach Kuba

Als die «Ark Nova» erstmals nach dem verheerenden Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima in Japan aufgeblasen wurde, lautete der Slogan «Music is Hope»: Hoffnung und Zuversicht stiften angesichts der Katastrophe, Halt bieten inmitten des Chaos – das waren damals die Ziele des Projekts Am idyllischen neuen (und voraussichtlich letzten) Standort in Luzern bedeutet die Weiterführung dieser Botschaft eine Herausforderung Doch einige Programmpunkte knüpfen daran an etwa verschiedene Sozialprojekte denen eine besondere Bühne geboten wird – beispielsweise dem Surprise-Chor, einer Gruppe von Strassenzeitungsverkäuferinnen und -verkäufern, oder dem Chor Prostir, in dem Geflüchtete aus der Ukraine gemeinsam singen. Zudem gibt es ein Konzert mit Kindern und Jugendlichen aus dem Superar-Förderprogramm, das jungen Menschen kostenlosen Zugang zu Musikkursen ermöglicht. Der Entstehungsgeschichte der «Ark Nova» will man durch einen engen Japan-Bezug Tribut zollen. Die Pianistin Yuka Funabashi erinnert in einer «Hommage à Ryuichi Sakamoto» an den 2023 verstorbenen Filmkomponisten, der 2013 bei der Eröffnung der «Ark Nova» mitgewirkt hat.Ausserdem interpretiert das Schwesternpaar Mari und Momo Kodama, ein international erfolgreiches Klavierduo, eine eigene Version von Peter Tschaikowskys Ballettmusik zu «Dornröschen»

Die Konzerte in der «Ark Nova» sind nicht nur bewusst zugänglich, sondern

auch ausgesprochen vielfältig gehalten In ihnen wechseln die Genres ebenso wie die beteiligten Künstlertypen – darunter auch etliche bekannte Namen. Igor Levit spielt Schubert und Schumann, das Ensemble der Wiener Philharmoniker tritt mit Beethovens bekanntem «Septett» auf, der georgische Pianist Giorgi Gigashvili, diesen Sommer auch in der Debüt-Reihe des Festivals zu erleben, präsentiert Folk Music, und die Hornistin Sarah Willis musiziert mit ihrer Band aus Havanna. Ergänzend gibt es ein SonnenaufgangKonzert mit Solistinnen der Lucerne Festival Academy, einen Bachata-PaartanzWorkshop und sogar eine Art musikalische Geisterbeschwörung, bei der die Performerin Winnie Huang Karlheinz Stockhausens «Inori» ausdeuten wird

So klingt die Schweiz

Ein wilder Mix, keine Frage Doch die Botschaft lautet: Fast alles ist möglich im luftigen Gewölbe der «Ark Nova», und neue Klangerfahrungen sowie stilistische Grenzüberschreitungen sind ausdrücklich erwünscht. Horizonterweiterung ist auch bei jenen zahlreichen Konzerten die Devise, die sich der Schweizer Musiktradition widmen – und dabei die unterschiedlichen Landesteile und -sprachen zum Klingen bringen. Der Trompeter Reinhold Friedrich spielt zusammen mit der Pianistin Eriko Takezawa, der Flötistin Andrea Loetscher und Intendant Michael Haefliger (an der Kuhglocke!) Musik aus den Bergen. Das Ensemble Vent Negru bringt Musik aus dem Tessin auf die Bühne das AcousticTrio Ursina interpretiert Folk und Pop aus Graubünden, und die Gruppe Vox Blenii aus dem Valle di Blenio im Tessin präsentiert uralte Volkslieder Zum Abschluss gibt es zudem einen ganz der Musikstadt Luzern gewidmeten Tag. Eine reizvolle Unwägbarkeit gibt es obendrein: Wie der einzigartige Raum der «Ark Nova» die Konzerteindrücke beeinflussen wird, lässt sich nur bedingt voraussagen. Dass alles ein wenig anders wirken wird als in der gewohnten Umgebung eines Konzertsaals, ist jedoch gewiss «Es ist ein sehr weicher Raum mit spezieller Atmosphäre, die sicher auch die Wahrnehmung der Musik beeinflusst» sagt Christiane Weber. Je nach Tageszeit leuchten die Wände in unterschiedlichen Farbnuancen, vielleicht dringt das Tuten eines Schiffshorns durch die Membran – und für 45 Minuten betritt man eine eigene Welt. «Man ist wie eingepackt in diesem Raum», sagt Weber. «Mir vermittelt die ‹Ark Nova› durch ihre Farbe und Form ein Gefühl der Geborgenheit.»

Wer in die Welt von Marco Stroppa eintaucht, stösst auf viele Schlagworte. Der 1959 in Verona geborene Komponist und Musikforscher wirke, liest man, an der Schnittstelle zwischen instrumentaler und elektronischer Musik, er entwerfe Klangarchitekturen und musikalische Räumlichkeiten. Alles richtig –aber Stroppas Musik changiert genauso faszinierend zwischen Sinn und Sinnlichkeit, sie ist poetisch und wird zugleich oft von einem gesellschaftlichen Impetus getragen. Das verrät auch die Werkschau, die ihm das Festival diesen Sommer widmet. Manche Werktitel verweisen auf Literaten, so das neue AkkordeonStück «far and wee» Es zählt zum Zyklus «The Enourmous Room», inspiriert von E. E. Cummings.

In «Osja. Seven Strophes for a Literary Drone» von 2005/19 wird hingegen Joseph Brodsky gewürdigt, der als «Parasit» in Sowjetrussland verfolgt wurde Die «Literarische Drohne» das ist sein Gedicht «How to extend a monument to a lie» In Zeiten von Fake News atmet dieses Werk eine ähnliche Dringlichkeit wie «La vita immobile» von 2014 In den Lockdowns während der Corona-Pandemie wurde direkt erfahrbar, was passiert, wenn das Leben stillsteht: ein Stück der Stunde Doch wie passt das alles zusammen? Und warum wird in Luzern die StroppaWerkschau in Teilen mit dem «Kosmos Boulez» verbunden?

Herr Stroppa, können Sie mit den Begriffen «Poesie» und «gesellschaftlicher Impetus» in Verbindung mit Ihrer Musik etwas anfangen?

Natürlich, das ist sehr präzise Ich denke nur, dass Poesie und formale Architektur kein Widerspruch sein müssen – im Gegenteil. Um eine echte Poesie erreichen zu können, braucht man eine sinnstiftende Architektur Anders formuliert: Um eine starke Werk-Architektur zu schaffen, braucht man eine gewisse poetische Dimension. Sonst fehlt etwas

Wie finden Sie diese Dimension? Das ist ein weites Feld Es gibt geheime und öffentliche Inspirationen. Geheime Inspiration kommt oft aus soziopolitischen Bereichen. Ich bin mit der Gesellschaft eng verbunden jedenfalls empfinde ich mich so Aber ich reagiere dann auf Entwicklungen künstlerisch. Ich bin kein Politiker, sondern Musiker Für mich hat Musik immer eine Unabhängigkeit Das halte ich auch für wichtig, weil die Musik erst dadurch künstlerische Dimensionen erreichen kann, die über das reine Statement hinausgehen.

Und die öffentliche Inspiration?

Ich habe Musik bereits als eine Art «pensiero sensibile» beschrieben. Im Italienischen hat das Wort «sensibile» eine mehrschichtige Bedeutung, es meint die Sinne, aber auch Sinnhaftigkeit. Gleichzeitig geht es auch um einen Gedanken, einen «pensiero» Musik ist also kein Wasserfall von Emotionen, und das berührt auch die Form – die Architektur Man kann nicht ein Gebäude bauen, indem man einfach ohne Plan ein Loch in die Erde schaufelt. Die Architektur ist für die Musik extrem wichtig, um den Zeitablauf gestalten zu können

Auch musikalische Architektur wandelt sich. Wie kann man die Form erneuern? Das ist die zentrale Frage Im 20 Jahrhundert gab es viele Versuche mit alten und neuen Formen Bei mir ist es eine Idee, die schon Karlheinz Stockhausen hatte Er hatte verstanden, dass es nur möglich ist, wenn das Material geändert wird. Mit altem Material kann man nur alte Formen erschaffen. Mit Steinen kann man Pyramiden bauen, aber keine Wolkenkratzer

Für Marco Stroppa steht deshalb fest: «Nur wenn man als Komponist neue Materialien findet, kann man auch neue Formen denken.» Das berührt auch den Einsatz von Elektronik in der Musik. Von Pierre Boulez persönlich 1982 an das IRCAM in Paris eingeladen, wo er bis heute wirkt, entwickelte Stroppa auch Software mit Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) rundete er seine Studien ab unter anderem in kognitiver Psychologie und künstlicher Intelligenz. Schon früh behandelte Stroppa

«Nur am Widerstand kann man wachsen»

Der Italiener Marco Stroppa ist dieses Jahr Composer-in-Residence in Luzern Eine originelle Wahl, denn seine Musik ist ein «Work in progress» – häufig mit offenem Ende.

akustische Instrumente und technische Mittel gleichberechtigt; da tut sich für ihn bis heute ein schier unerschöpfliches Feld an Beziehungsmustern auf Das offenbart auch die Luzerner Werkschau.

Während in «Spirali» von 1987/88 ein Streichquartett noch durch im Saal verteilte Lautsprecher projiziert wird, entwickelte Stroppa ein eigenes Konzept, das er seit 15 Jahren «elektroakustisches Totem» nennt. In «Come Play with Me» mit Orchester wird dieses zum Solisten. Für die dritte in Luzern zur Uraufführung kommende Fassung hat Stroppa nun sogar eine Tastatur entwickelt. Mit ihr kann im Orchester die Elektronik flexibel bedient werden Im neuen Stück «far and wee» mit Akkordeon scheint das Rollenspiel zwischen dem besagten «Totem» und dem Soloinstrument immer plastischer zu werden. Doch was hat es genau mit diesem elektroakustischen «Totem» auf sich?

Herr Stroppa, woher kommt Ihre Totem-Idee?

Das war in den frühen 1990er Jahren am IRCAM. Die Idee kam aus der Schwierigkeit, akustische Instrumente mit elektronischen Klängen integral zu verbinden. Einige Klänge kommen von einem Lautsprecher, andere von akustischen Instrumenten. Diese zwei unterschiedlichen Klangquellen mischen sich nicht so gut, ähnlich wie Wasser und Öl Ich kam deshalb auf die Idee, dass ich statt einer immersiven Diffusion im Raum eine multiple Klangquelle aus vielen

Lautsprechern auf die Bühne stelle Dabei habe ich bemerkt, dass man eine Mehrdimensionalität der Klangprojektion erreicht, die so bisher nicht vorstellbar war.

Ein Totem ist in der Ethnologie ein Objekt, das zwischen Menschen und Naturerscheinungen eine Verbindung herstellt – durchaus mystisch-spirituell Inwiefern berührt das Ihre Musik? Ich habe den Begriff absichtlich gewählt, wegen der erweiterten ethnologischen Bedeutung Sonst hätte ich auch von einer Säule von Lautsprechern reden können. «Totem» aber hat als Wort diese Resonanz. Das berührt einen anderen Begriff, der auch von mir stammt, nämlich «Kammerelektronik». Er bedeutet, dass alles auf der Bühne passiert – also keine im Raum verteilten Klangquellen. Die Elektronik wird zum Partner der Instrumentalisten.

Wie gestaltet sich diese Partnerschaft? Sie folgt nicht dem herkömmlichen Muster etwa eines Solokonzerts, sondern der Idee einer kammermusikalischen Verbindung Gleichzeitig denke ich, dass die Elektronik ihren eigenen Geist darstellen und erreichen kann – anders als akustische Instrumente Die Elektronik stellt eine unsichtbare Dimension dar, allein weil man nicht sieht, wie die Klänge entstehen. Sie kommt aus dem Lautsprecher, wie ein Geist oder Energie Die Suche nach einer dritten Dimension vollzieht sich dann wenn akustische Instrumente gemeinsam mit dem Totem erklingen

Kollege. Rein musikalisch ist diese Kombination gerade durch die Konfrontation und Spiegelung interessant. Es zeigt zugleich, wie offen Boulez war. Wie meinen Sie das? Er hat mich am IRCAM akzeptiert, hat mit mir diskutiert obwohl wir einer komplett anderen Ästhetik folgten. Es war ihm wichtig, dass jemand ein eigenständiges und tiefergehendes Verständnis von Musik hatte Das hat er gesucht, unabhängig davon, ob diese Person nun dachte wie er oder nicht. Er hat eben nicht kleine Klone von sich selbst geschaffen und unterstützt, wie manchmal behauptet wird. Das ist nicht wahr Gleichzeitig wollte ich am IRCAM aber auch nicht meine eigenen Gewohnheiten pflegen.

Sondern?

Ich wollte einen Widerstand finden. Nur am Widerstand kann man wachsen. Noch heute wird Boulez oft vornehmlich als Erfindungsgenie von gewichtigen Institutionen genannt oder als grosser Dirigent. Seine Musik wird weniger beachtet, obwohl ihre Qualität und Stärke überragend ist.

Hierin zeigt sich zugleich, wie sehr Stroppa am IRCAM von Anfang an seinen eigenen Weg gegangen ist. Das berührt auch sein Verhältnis zu Pierre Boulez. Im Gespräch nennt Stroppa ihre Musik «extrem unterschiedlich» Schon während der 1980er Jahre hat er das in Schriften skizziert, so auch in «Musical information organisms An approach on Composition» Es ist eine Art Replik auf Boulez’ Essay «Penser la musique aujourd’hui» aus dem Jahr 1963 Für Stroppa ist Boulez ein «kombinatorisches Genie». Das zeige sich unter anderem darin, wie Boulez beispielsweise Motive, Akkorde, Tonfolgen aufbaut, kombiniert und wandelt Dagegen sieht sich Stoppa als «kognitiven Komponisten» Das berührt die Deutung des Wahrgenommenen. Ideen kehren subtil wieder und werden in ihrer Ähnlichkeit erkannt. So bilden in «Spirali» choralartige Passagen eine versteckte Hommage an den «Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit» aus Beethovens Streichquartett op 132. Die in Luzern miteinander gekoppelten Werke von Stroppa und Boulez verlebendigen also auch differierende Haltungen.

Fühlen Sie sich wohl mit den BoulezVerbindungen? Biografisch sehr, weil ich vierzig Jahre lang mit Boulez Kontakt hatte Er hat keine Werke von mir dirigiert, ich habe nicht bei ihm studiert. Wir haben aber zusammen gearbeitet am IRCAM. Für mich ist Boulez auch ein Partner und

Das gilt auch für Boulez’ Werk «Poésie pour pouvoir» für drei Orchester und Elektronik nach dem gleichnamigen Gedicht des Surrealisten Henri Michaux. Stroppa nennt es Meisterwerk, obwohl es keine nennenswerte Aufführungsgeschichte hat. Nach der Uraufführung im Oktober 1958 an den Musiktagen in Donaueschingen wurde das Stück nämlich nicht mehr dargeboten. Mehr noch: Boulez hat es aus seinem Werkkatalog gestrichen. Die nun geplanteWiederaufführung in Luzern geht auf eine Initiative des inzwischen verstorbenen AcademyLeiters Wolfgang Rihm zurück. Sie ist zugleich die Uraufführung einer Rekonstruktion der originalen Elektronik durch Stroppa und seinen IRCAM-Kollegen Carlo Laurenzi. Hierzu wurde auf eine Aufzeichnung der Uraufführung von 1958 zurückgegriffen. Es ging darum, dem Originalklang so nah wie möglich zu kommen. Eine Wiedergabe der historischen Tonspuren war schon deswegen nicht möglich, weil die Geräte der damals noch vollständig analogen Welt nicht mehr existieren oder nicht mehr einsatzfähig sind.Auch die darin integrierte Stimme von Michel Bouquet, der seinerzeit das MichauxGedicht vorgetragen hatte, war nicht verwendbar Der Schauspieler Yann Baudot hat sie daher simuliert, und mithilfe künstlicher Intelligenz wurden die Timbres der beiden Stimmen dann synchronisiert. Aus welchem Grund hat Boulez «Poésie pour pouvoir» verworfen? Ich denke, weil es damals keine Technologie gab, die ihm zeitliche Flexibilität beim Einsatz der Elektronik erlaubte Telefunken hatte damals das erste achtspurige Bandgerät für dieses Stück gebaut Allein ein solches Gerät zu starten, war anders als heute Es lärmt und lässt sich nicht präzise synchronisieren Die Technologie war damals starr, und Boulez hatte nur vier Monate, um die komplexe Elektronik zu entwerfen. Das ist sehr wenig im Vergleich etwa zu Stockhausen, der bis zu anderthalb Jahre an elektronischen Zuspielungen feilen konnte Wie reagierten die Boulez-Erben auf die Idee einer Wiederaufführung? Wir haben natürlich auch die Erben davon zu überzeugen versucht, dass es sich lohnt, dieses Werk wieder zum Leben zu erwecken. Sie wollten zunächst nicht, dass es wieder aufgeführt wird. Vor einigen Jahren hatten wir ein erstes Treffen, bei dem wir unser Konzept erklärt und die erste von insgesamt neun Sequenzen präsentiert haben.

Warum ist «Poésie pour pouvoir» so wichtig?

Weil es der Ausgangspunkt ist für viele spätere Werke, die Boulez am IRCAM entwickelt und komponiert hat. Es ist zudem sein einziges Werk, in dem die Elektronik auch eine Stimme integriert. Schliesslich zählt dieses Werk zu den ersten für Orchester und Elektronik überhaupt. Die Orchestrierung spiegelt kongenial das Gedicht von Michaux wider Interview: Marco Frei

Die Pianistin Beatrice Rana kam schon im Mutterleib mit Musik von Bach in Berührung. Bis heute ist er ein Fixstern in ihrer Karriere Nach Luzern kehrt sie nun mit Rachmaninow zurück Rana sieht aber eine Verbindung zwischen den Werken der beiden Komponisten.

DOROTHEA WALCHSHÄUSL

Gerade einmal 250 Gramm wiegt ein Embryo in der 20. Schwangerschaftswoche, seine Ohren aber sind bereits feinsinnig auf Empfang eingestellt Rhythmisch pocht der Herzschlag der Mutter, und Gespräche der Eltern oder Geschwister dringen durch die Bauchdecke. Manchmal kommen weitere Klänge hinzu, die zu dem werdenden Menschen nach innen dringen: Alltagsgeräusche aus dem Haushalt, öffentlichem Verkehr Musik.

Bei Beatrice Rana war dies die Stimme des Klaviers, und bis heute wirkt die pränatale Prägung nach. «Der Klang des Klaviers war immer schon da in meinem Leben und mir so vertraut wie die Stimme meiner Mutter und meines Vaters», erzählt Rana, die sich an keine Zeit ohne den vibrierenden Sound des Tasteninstruments erinnern kann

Eigentlich habe in ihrem Elternhaus immer jemand Klavier gespielt, sagt sie, Instrumente gab es mehrere, beide Eltern waren Pianisten und unterrichteten als Klavierlehrer auch zu Hause Als Rana im Jahr 1993 im apulischen Copertino auf die Welt kam, war die Musik längst ein Teil von ihr Und es schien schlicht selbstverständlich, dass sie wenige Jahre später selbst das erste Mal die Tasten drückte «Ich habe erst deutlich später erkannt, dass es in anderen Familien nicht völlig normal war, dass alle Klavier spielen», erzählt Rana und lacht.

«Mein Gravitationszentrum»

Nach erstem Unterricht bei ihren Eltern studierte Rana in Monopoli, Hannover und Rom, bald gewann sie Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben, darunter die Montreal International Competition und den bedeutenden Van-Cliburn-Wettbewerb Es war ihr Durchbruch, bedeutete aber gleichzeitig eine «schockierende Veränderung für eine gerade 18-Jährige», wie sie im Rückblick sagt. «Ich hatte mit einem Mal die Möglichkeit, weltweit sehr viele Konzerte zu spielen, aber es entstand auch ein enormer Druck.» Dank guter Ratgeber habe sie damals gelernt, auch einmal Nein zu sagen und

ihre Agenda so zu organisieren, dass noch Privatleben übrigbleibe Ruhe und Halt findet Rana bis heute in ihrer alten Heimat Süditalien, aber auch in ihrer jetzigen Wahlheimat Rom «Dort liegt mein Gravitationszentrum», sagt Rana; wann immer sie kann, kehrt sie dorthin zurück, sei es nur für einen Tag zwischen zwei Konzerten. Nicht zuletzt durch diese Erdung hat sich Rana ihren eigenen intuitiven Zugang zum Instrument und zur Musik bewahrt, ergänzt durch ein feinsinniges Durchdringen des Notentextes und ebenso lichtes wie emotionales Ausdeuten der Phrasen. In ihrem Spiel liegen dabei stets auffallend viel Grazie und Demut, gepaart mit der energetischen Power etwa in der Tradition einer Martha Argerich.

Ohrenputzer

Wann immer die Künstlerin an die Erarbeitung eines neuen Werks geht, will sie «dem Stück so nahe wie möglich kommen», wie sie es ausdrückt. Andere Interpretationen anzuhören, vermeidet sie, denn zuerst will sie «die Architektur des Werks» verstehen. Dann folgt akribische Detailarbeit, Note um Note Takt um Takt Geleitet von der kompromisslosen Hingabe an die Musik selbst, hat sich Rana in den vergangenen Jahren beispielsweise die vier Klavierkonzerte (BWV 1052 – 1054 und 1056) von Johann Sebastian Bach vorgenommen. Sie wurden jüngst auch in einer Aufnahme mit der Amsterdam Sinfonietta veröffentlicht.