Daniel Lozakovich . Matthew Halls

mo 17/11

19.30 Uhr

Großer Saal

Festspielhaus St. Pölten

Dauer: ca. 1 Std. 50 Min. (inkl. Pause)

Einführung mit Helene Breisach

18.30 Uhr, Kleiner Saal

Künstlerische Leiterin Festspielhaus St. Pölten: Bettina Masuch

JEAN SIBELIUS (1865 – 1957)

«Lemminkäinen zieht heimwärts»

aus den «Lemminkäinen-Legenden» op. 22 (1895/96)

Allegro con fuoco (poco a poco più energico) – Presto

7’

MAX BRUCH (1838 – 1920)

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26 (1864-68)

Vorspiel. Allegro moderato –Adagio

Finale. Allegro energico

25’

EDWARD ELGAR (1857 – 1934)

Symphonie Nr. 1 As-Dur op. 55 (1907/08)

Andante. Nobilmente e semplice – Allegro Allegro molto Adagio

Lento – Allegro

48’

Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Spieldauer von diesen Angaben geringfügig abweichen kann.

Jean Sibelius schickt Lemminkäinen nach Hause

Jean Sibelius wuchs im finnischen Hämeenlinna zunächst schwedischsprachig auf. Dann besuchte er die erste finnische Grammatikschule: Die Beherrschung der Sprache seiner Heimat eröffnete ihm die Welt der finnischen Mythologie, die in einer von Elias Lönnrot 1835 herausgegebenen Sammlung von 50 Gesängen in knapp 23.000 Versen unter dem Titel «Kalevala» festgeschrieben worden war.

«Meiner Meinung nach ist es reine Musik, ein Thema mit Variationen», schrieb Sibelius 1890 begeistert über das «Kalevala», das auch die Geschichten über Lemminkäinen enthält. «Lemminkäinen zieht heimwärts» ist das letzte Stück der vier «Lemminkäinen-Legenden». Lemminkäinen aus dem finnischen Nationalepos «Kalevala» ist – gegenüber Sibelius´ erstem symphonischen Protagonisten Kullervo – ein fröhlicherer Held und führte den Komponisten endgültig zu seinem eigenständigen, unverwechselbaren Stil: vielgestaltige Themenformung, lange Orgelpunkte und harmonische Felder, in denen Themen nur mehr schemenhaft erkennbar sind, dazu eine rhapsodische Orchestersprache, die zwischen herben Klängen, naturhaften Gebilden und hymnischen Aufschwüngen pendelt. Einige kritische Stimmen reagierten mit Ausdrücken wie «krankhafte Musik» und «ultramoderner Ausbruch» auf die Uraufführung der «Lemminkäinen-Legenden» 1896 in Helsinki. Nach zwei grundlegenden Umarbeitungen gab Sibelius zwei der vier Legenden zum Druck frei, eine davon wurde zu einem seiner beliebtesten und meistaufgeführten Werke überhaupt: «Der Schwan von Tuonela». Die andere ist das Werk, das den heutigen Konzertabend eröffnet:

«Lemminkäinen zieht heimwärts», wie eingangs erwähnt das Finale des Zyklus. Die zwei weiteren Stücke, «Lemminkäinen und die Mädchen auf Saari» und «Lemminkäinen in Tuonela», zog Sibelius – wohl gekränkt von den negativen Kritiken –nach den ersten Aufführungen zurück und gab sie erst 1939 nach einer neuerlichen Überarbeitung wieder heraus.

Sibelius schilderte in seinen Tondichtungen nie konkrete Handlungsvorgänge, vielmehr ging es ihm darum, den inhaltlichen Gehalt in poetischen musikalischen Stimmungen zu erfassen. Für «Lemminkäinen zieht heimwärts» ist folgendes Handlungsgerüst in der Partitur abgedruckt, über das Sibelius musikalisch reflektiert:

«Lemminkäinen ist der Kriegsheld, der Achilles der finnischen Mythologie. Dessen Unerschrockenheit und Schönheit machen ihn zum Liebling der Frauen. Von einer langen Reihe von Kriegen und Kämpfen erschöpft, entschließt sich Lemminkäinen, sein Heim wieder aufzusuchen. Er verwandelt seine Sorgen und Bekümmernisse in Streitrosse und begibt sich auf den Weg. Nach einer an Abenteuern reichen Fahrt gelangt er endlich in sein Heimatland, wo er die Stellen wieder findet, welche so voll von Erinnerungen an seine Kindheit sind.»

Lemminkäinens musikalische Heimkehr besitzt kein wirklich fassbares Thema, vielmehr ziehen sich Themenfelder durch das gesamte Werk, die von einem kleinen Dreitonmotiv ausgehen und die von Signalen und Rhythmusfiguren durchzogen sind. Abrupte Wechsel in der Harmonik und von Instrumentengruppen sorgen für immer wieder neue Impulse in der Vorwärtsbewegung und für räumlich wahrnehmbare Veränderungen. Klangschichten, als ob mehrere verschiedene

Orchester spielen, sind gegeneinander gesetzt. Das ganze Werk ist ein einziges Drängen und Dahinstürmen. Punktierte Noten schnellen vorwärts, Sechszehntelfiguren treiben das Geschehen an. Gegen Ende taucht zunächst in den Holzbläsern und dann im Blech doch noch ein durchgängigeres Thema auf, das wie ein Volksmusiktanz klingt und in eine schäumende Schluss-Stretta übergeht.

Der Autor, geboren in Salzburg, lebt in Graz. Dramaturgische und publizistische Arbeit u. a. für das Wiener Konzerthaus, die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, die Salzburger Festspiele, das Festspielhaus St. Pölten und das Grafenegg Festival.

Entstehung • 1895/96

Uraufführung • am 13. April 1896 mit dem Philharmonischen Orchester Helsinki in Helsinki unter der Leitung des Komponisten Vom Tonkünstler-Orchester zuletzt aufgeführt • im Februar 2006 in St. Pölten

Segen und Fluch eines

Max Bruch wandte sich einmal verzweifelt in einem

Brief an seinen Verleger Fritz Simrock: «Alle 14 Tage kommt einer der deutschen Geiger und will mir das erste Konzert vorspielen; ich bin schon grob geworden und habe zu ihnen gesagt: ‹Ich kann dieses Konzert nicht mehr hören – habe ich vielleicht nur dieses eine Konzert geschrieben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal die anderen Konzerte, die ebenso gut, wenn nicht besser sind!›»

Das erste Violinkonzert von Max Bruch: Seit der Uraufführung seiner endgültigen Fassung 1868 durch den damals berühmtesten Geiger, Joseph Joachim, ist es im Repertoire aller bedeutenden Geigerinnen und Geiger. Wegen seiner gelungenen Mischung aus virtuoser Energie und lyrischer Ausdruckskraft bei Musizierenden wie Publikum bis zum heutigen Tage gleichermaßen geschätzt, überstrahlt das Konzert alles, was dieser Komponist sonst geschaffen hat. Bruch ärgerte der Erfolg zeitlebens, 1893 dichtete er in Form einer sogenannten Xenie ein nicht nur spaßig gemeintes Aufführungsverbot: «Da sich in neuester Zeit das erstaunliche Factum ereignet, / Daß die Geigen von selbst spielten das erste Konzert, / Machen wir schleunigst bekannt zur Beruhigung ängstlicher Seelen, / Daß wir besagtes Concert hierdurch verbieten mit Ernst.»

In der Blüte seines Lebens einer der Erfolgreichsten und Meistgespielten seiner Zunft, mit internationalen Aufträgen aus der Alten und Neuen Welt bedacht, geriet Bruch im 20. Jahrhundert zunehmend ins Hintertreffen des musikalischen

Bewusstseins, da sein von Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann ausgehender Stil als rückständig erschien und sogar als unverbesserlich konservativ bewertet wurde.

Bruch, nur wenig jünger als Johannes Brahms, bekannte sich zu seinem berühmten Zeitgenossen und machte aus seiner Ablehnung von Richard Wagner, Franz Liszt und später von Max Reger und Richard Strauss auch keinen Hehl, als er schon Professor für Komposition an der Berliner Hochschule und damit eine Autorität des deutschen Musiklebens war.

Diese eindeutige Haltung hat sicher dazu beigetragen, dass die Musik von Bruch, der vereinsamt in der aufkeimenden Moderne Igor Strawinskis und Paul Hindemiths im hohen Alter von 82 Jahren starb, kaum mehr Berücksichtigung fand. Dabei schuf er drei herrliche Symphonien, die starke romantische Empfindung mit edler klassizistischer Formung verbinden. Auch seine beiden weiteren Violinkonzerte und die durchaus ein wenig populäreren Konzertstücke wie die «Schottische Fantasie» für Violine und Orchester Es-Dur op. 46 und das hebräisch inspirierte Konzertstück «Kol nidrei» für Violoncello und Orchester d-Moll op. 47 zeichnen sich durch einen feinen lichterfüllten Klangsinn, ausgeprägte melodische Kraft und eine farbenreiche Harmonik aus.

Sein erstes Violinkonzert erscheint als Wurf eines jungen Romantikers. Bruch hat aber sehr lange daran gefeilt und große Schwierigkeiten mit der Form und mit der Gestaltung des Soloparts gehabt, zu der er zahlreiche Geiger, darunter auch Joseph Joachim, heranzog. Bruch entwickelte das Werk aus der Idee einer Konzertfantasie heraus, was auch die ineinander übergehenden, einander bedingenden drei Sätze anzeigen. Der erste Satz trägt zu Recht den Titel Vorspiel, vibriert er doch beständig in einer gespannten Erwartungs-

haltung; der Solopart verläuft oft in präludierenden Bahnen. Die Musik schreitet, von marschartigen Bässen angetrieben, auf den eigentlichen Hauptteil des Werkes zu, der mit dem schönen Melos des langsamen Satzes, Adagio, einsetzt, in dem sich das berührende Thema zu einer eindrucksvollen Folge aus den absteigenden Intervallen der Terz, Quart und Quint steigert.

Das mitreißende, magyarisch gefärbte Finalthema – fünf Jahre vor Brahms’ Violinkonzert komponiert (!) und sicher von dem aus Ungarn stammenden Joachim beeinflusst –mündet in ein leidenschaftliches Motiv, das von einem Oktavsprung imposant eingeleitet wird und den hohen expressiven Gehalt des gesamten Werkes wie in einem Brennspiegel erscheinen lässt.

RAINER LEPUSCHITZ

Entstehung • 1864-68

Uraufführung • der revidierten Fassung am 5. Jänner 1868 in Bremen, Solist: Joseph Joachim, Dirigent: Carl Martin Reinthaler Vom Tonkünstler-Orchester zuletzt aufgeführt • im Mai und Juni 2024 in Baden, Wiener Neustadt und Wels

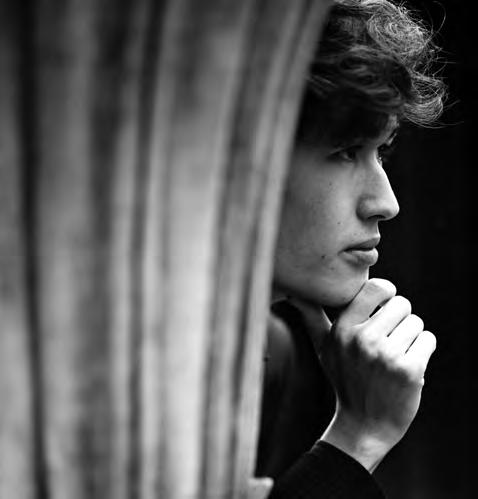

Daniel Lozakovich beim Tonkünstler-Orchester

Der 24-jährige schwedische Violinist debütiert mit diesem Programm bei den Tonkünstlern. Zu hören ist er mit der «Ex-Sancy»-Stradivari von 1713. Das Instrument wird ihm als Leihgabe von LVMH Moët Hennessy –Louis Vuitton zur Verfügung gestellt.

Margit Zauner

aus Wien besucht seit 2022 die Abendund Neujahrskonzerte der Tonkünstler im Musikverein Wien und ist Bronze-Mitglied im Pluspunkt-Vorteilsprogramm

Seit 2015 äußerten sich Orchestermitglieder und Mitarbeitende der Verwaltung an dieser Stelle zu Komponisten, Mitwirkenden und zur Musik. Nun sind Sie an der Reihe: unser Publikum! Wir freuen uns auf Ihre Wortspende an office@tonkuenstler.at.

Edward Elgars orchestraler Triumph

Wer wollte sich schon mit den alles überstrahlenden Symphonikern des 19. Jahrhunderts messen? Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Anton Bruckner übertreffen? Edward Elgar hatte sich Zeit gelassen bis zur Komposition seiner ersten Symphonie, als Fünfzigjähriger galt er beileibe nicht mehr als junger Mann. Doch die Reifezeit hatte sich gelohnt. Er musste niemanden übertreffen, denn die Tonsprache der neuen Symphonie unterschied sich gänzlich von der seiner Vorfahren – und seiner Zeitgenossen.

Edward Elgar wurde mit der Uraufführung seiner «EnigmaVariationen» am 19. Juni 1899 faktisch über Nacht zu einem anerkannten Komponisten und als der erste englische Tonsetzer von Rang seit Henry Purcell gefeiert. Bis dahin hatte der Musiker als Organist, Geigenlehrer und Gelegenheitskomponist ein Dasein von höchstens regionaler Bedeutung geführt. Aus seiner Heimatstadt Worcester, wo er das Orgelamt in der katholischen Gemeinde von seinem Vater übernommen hatte, übersiedelte er in den ebenfalls in der Provinz gelegenen Ort Malvern, wo dann eine bereits erkleckliche Anzahl von größeren Kompositionen entstand, die dem Musiker schließlich auch zum Durchbruch in der Hauptstadt London verhalfen.

Das Zeitalter der Edwards brach an. Während der Regentschaft von Edward VII., der 1901 den englischen Königsthron bestieg, wurde Edward Elgar zum musikalischen Regenten. In Großbritannien avancierte er mit seinen Oratorien zu einer Art neuer Georg Friedrich Händel. Alle Chorvereinigungen

und Musikfeste brachten die prachtvollen Schöpfungen nach biblischen Stoffen zur Aufführung, angefangen von «The Light of Life» über «The Dream of Gerontius» und «The Apostels» bis zu «The Kingdom». Elgar wurde zum Hofkomponisten des englischen Königshauses. Edward VII. verlieh Edward Elgar den persönlichen Adel, sein Nachfolger George V. zeichnete den Komponisten mit dem «Order of Merit» aus. Schließlich bekam er den Titel «Master of the Kings Musick». International erfolgte Elgars Etablierung mit der Aufführung des «Gerontius» beim Niederrheinischen Musikfest in Düsseldorf 1901.

Ein Meilenstein der britischen Musikgeschichte

«Meine Herren, wir wollen jetzt die größte Symphonie der Gegenwart, nicht nur dieses Landes, proben.» Mit diesen Worten eröffnete der Widmungsträger Hans Richter die erste Probe mit der ersten Symphonie As-Dur op. 55 von Elgar mit dem London Symphony Orchestra an einem Dezembertag des Jahres 1908 in der Queen’s Hall. Richter hatte auch schon die gefeierte Uraufführung der Symphonie wenige Tage davor in Manchester mit dem Hallé Orchestra dirigiert und dem Werk daraufhin diese herausragende Stellung in der Nachfolge der Symphonien Brahms’, Bruckners und Antonín Dvořáks zugewiesen. Die Symphonien Mahlers gehörten damals noch nicht zum verbreiteten Repertoire, und Jean Sibelius und Carl Nielsen hatten die meisten ihrer Symphonien noch nicht geschrieben. Elgars symphonischer Erstling setzte sich auf Anhieb im internationalen Konzertleben durch und erlebte bereits im ersten Jahr nach seiner Uraufführung mehr als 100 Aufführungen.

Elgar war zum Zeitpunkt der Uraufführung 51 Jahre alt, fühlte sich erst zum Symphoniker berufen, nachdem er mit Werken wie Ouvertüren, Märschen, Variationen und einsätzigen Tondichtungen viel Erfahrung im Komponieren von Orchestermusik

gesammelt hatte. Nur kurze Zeit nach der ersten Symphonie machte er sich an die Komposition seiner zweiten Symphonie Es-Dur op. 63, die 1911 ihre Uraufführung erlebte. Die beiden Werke blieben seine einzigen vollendeten Symphonien, die Entwürfe zu einer dritten Symphonie wurden nach seinem Tod von fremder Hand ergänzt.

Mit seinen beiden Symphonien vermochte Elgar der Gattung aber zwei ausgereifte Beiträge hinzuzufügen, die in ihrer Viersätzigkeit, mit zwei gewichtigen Ecksätzen sowie einem Scherzo und einem langsamen Satz, in ihrer chromatisch durchzogenen Tonsprache, ihrer weitgeschwungenen Melodik und spannungsreichen Harmonik nahtlos an die spätromantische Symphonik anknüpften. In Elgars Musik sind Nachklänge auf die unterschiedlichen musikalischen Welten Richard Wagners und Johannes Brahms’ vereint. In der Instrumentierung und Klanggestaltung befand sich Elgar auf einem Niveau mit seinem Zeitgenossen Richard Strauss, dessen Tonsprache auch in manchen thematischen Wendungen und Gesten Elgars durchschimmert.

Die lange Suche nach dem Thema

Bereits seit 1903 trug sich Elgar mit dem Gedanken, eine Symphonie zu komponieren, doch erst vier Jahre später fiel ihm ein Thema ein, das ihm geeignet schien, als eine Art Motto diese Symphonie zu tragen. Aus einem Akkord folgen im Raum der Quart vier absteigende Töne, die zum grundlegenden Motiv des gesamten Werkes werden. Es kehrt nicht nur wieder, wenn das gesamte Motto-Thema im Verlauf des Werkes mehrmals und in verschiedenen Klanggestalten auftritt, sondern ist auch in anderen, eigenständigen Themen aller vier Sätze enthalten. Der feierliche Charakter des Themas, sein gemessenes Schreiten und seine melodische Wärme ergeben ein für Elgars Musik ganz typisches Thema.

Ähnliche erhabene, aber nicht pathetische, sondern epische Themen und Melodien mit hymnischen Zügen und choralartigen Elementen finden sich auch in seinen Oratorien, Märschen und Tondichtungen.

Im ersten Satz folgt auf die breite Vorstellung des «nobilmente e semplice» vorzutragenden Andante-Mottos mit seinen charakteristischen fallenden Tonschritten ein energiegeladenes Allegro-Hauptthema, das seine vorwärts drängende Kraft aus kurzen Auftakten und schnell aufsteigenden Tonbewegungen bezieht. In der verzweigten Linie des Seitenthemas ist auch das Viertonmotiv des Mottos enthalten. Das größte Konfliktpotenzial des monumentalen Eröffnungssatzes ist in der Schlussgruppe enthalten, die aus eruptiven und kämpferischen Passagen besteht und auch schon den Charakter einer Durchführung annimmt. Dort mischen sich in die Heftigkeit auch gespenstische, mystische und kammermusikalisch intime Momente. Das Motto tritt im letzten Teil des Satzes in das Stadium der Metamorphose ein, erscheint hier zunächst zart wie ein lyrisches Seitenthema und wird dann in der feierlichen Erhebung von einem profilierten Posaunenthema kontrapunktiert. Nach einem letzten Aufflackern der Allegro-Hauptthematik über Tremolos klingt der Satz ruhig und leise aus.

Pizzikati setzen ein Perpetuum mobile im zweiten Satz, Allegro molto, in Gang, dann spricht «Mister Pomp and Circumstance» ein Machtwort – Becken und Trommel befestigen einen kraftvollen Marsch, dessen Metrum sich mit dem Perpetuum abwechselt. Zwei beschaulichere Episoden sorgen für eine dynamische Balance des Scherzos, bieten Platz für thematische Auffächerungen inklusive einem schönen Violinsolo und enthalten natürlich auch – in den Tutti-Geigen – das Viertonmotiv des Mottos. Der Marsch geht dann leise und direkt in das Gesangsthema des langsamen

dritten Satzes über, der wie eine große Metamorphose des Mottos wirkt: Bestandteile daraus durchziehen beide AdagioThemen und erhalten immer neue Schattierungen und Beleuchtungen. In solistischen Episoden der ersten Violine und der Klarinette hat die Symphonie ihre innigsten Momente.

Das Finale tritt aus einer unheimlichen, von Tremoli, Stakkati und Pizzikati geprägten Stimmung hervor. Auch hier, wie im ersten Satz, stellt Elgar dem Allegro-Hauptteil eine langsame Einleitung, Lento, voran, um die Gedanken des Mottos ausbreiten zu können. Das Finale begibt sich schwungvoll, befreit, dann auch einmal in einem fugierten Abschnitt eng geführt auf den Weg zur Apotheose des Mottos, die von großen Klangwellen und Akkordfolgen umwogt wird. Fanfaren leiten den Beschluss ein.

RAINER LEPUSCHITZ

Entstehung • 1907/08

Uraufführung • der revidierten Fassung am 3. Dezember 1908 mit dem Hallé Orchestra in Manchester, Dirigent: Hans Richter Vom Tonkünstler-Orchester zuletzt aufgeführt • im Juni 2009 in Wien und St. Pölten

Matthew Halls beim Tonkünstler-Orchester

Der britische Dirigent stand 2010 erstmals vor dem Orchester: Bei Weihnachtskonzerten in Grafenegg und im Festspielhaus St. Pölten dirigierte er die ersten drei Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Im Dezember 2024 übernahm Halls spontan die Innsbrucker Aufführung von Ivor Boltons Einstudierung des «Messiah» von Georg Friedrich Händel. Nun leitet er zum ersten Mal ein Abonnementprogramm mit insgesamt vier Konzerten an drei Residenzen.

Daniel Lozakovich zählt zu den gefragtesten Violinisten der Gegenwart. Die Saison 25–26 begann er auf Tournee mit dem Royal Concertgebouw Orchestra unter Klaus Mäkelä, gefolgt von Auftritten mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Tarmo Peltokoski, mit dem auch eine gemeinsam Europatournee mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen geplant ist. 2026 beginnt er eine Residenz beim Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, im März 2026 wird er das ihm gewidmete zweite Violinkonzert von Pascal Dusapin zur Uraufführung bringen. Engagements führen ihn regelmäßig zu den führenden Orchestern weltweit und zu internationalen Musikfestivals, darunter das Verbier Festival, das Gstaad Menuhin Festival, die Sommets musicaux de Gstaad und das Tanglewood Music Festival. Kammermusik spielt er mit Künstlerinnen und Künstlern wie Emanuel Ax, Sergei Babayan, Martin Fröst, Ivry Gitlis, Alexandre Kantorow, Mischa Maisky, Klaus Mäkelä und Yuja Wang.

2001 in Stockholm geboren, begann Daniel Lozakovich im Alter von sieben Jahren mit dem Geigenspiel, zwei Jahre später gab er sein Solodebüt mit Vladimir Spivakov. Eduard Wulfson in Genf zählt zu seinen wichtigsten Mentoren. Er erhielt zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben und schloss 2021 sein Studium an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Josef Rissin ab. Bereits als 15-Jähriger wurde er von der Deutschen Grammophon unter Vertrag genommen; 2024 unterzeichnete er schließlich einen Exklusivvertrag mit Warner Classics und nahm mit Mikhail Pletnev ein Album auf.

Matthew Halls ist seit August 2023 Chefdirigent des Tampere Philharmonic Orchestra. Neben Konzerten in Finnland leitete er in der Saison 24–25 als Gastdirigent Konzerte des Atlanta Symphony Orchestra, des SWR Symphonieorchesters, der Kammerakademie Potsdam, des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, des Orchestre national de Belgique und des Warschauer Philharmonischen Orchesters mit einem Repertoire, das von Musik von Georg Friedrich Händel und Jean-Philippe Rameau bis zu Anton Bruckner und Jean Sibelius reichte. Zu den Höhepunkten der jüngeren Vergangenheit zählen Konzerte mit den Wiener Symphonikern, dem Gulbenkian-Orchester, dem Houston Symphony Orchestra, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Residentie Orkest und mit dem Estnischen Nationalsinfonieorchester sowie Debüts beim Minnesota Orchestra, beim Orchestre de chambre de Paris, bei der Tapiola Sinfonietta und beim Antwerp Symphony Orchestra.

Mit seinem Hintergrund in der historischen Aufführungspraxis war Matthew Halls einer der ersten Gastdirigenten des Concentus Musicus Wien unter Nikolaus Harnoncourt. Seitdem hat er Barock- und Klassikprogramme mit dem Chicago Symphony Orchestra, dem Cleveland Orchestra, dem Philadelphia Orchestra, dem Seattle Symphony Orchestra und vielen anderen dirigiert. Seine Diskografie umfasst unter anderem Johann Sebastian Bachs Cembalokonzerte, die er als Solist leitet, die Erstaufnahme von Händels «Parnasso in Festa» sowie Bachs «Oster-Oratorium» und das «Himmelfahrtsoratorium».

Chefdirigent Fabien Gabel

Das Tonkünstler-Orchester mit seinen fünf Residenzen im Musikverein Wien und in Niederösterreich zählt zu den größten und wichtigsten musikalischen Botschaftern Österreichs. Eine mehr als 75-jährige Tradition verbindet das Orchester mit den Sonntagnachmittags-Konzerten im Wiener Musikverein. In Grafenegg und im Festspielhaus St. Pölten treten die Tonkünstler als Residenzorchester auf, ebenso im Stadttheater Wiener Neustadt, das sie nach mehrjährigem Umbau im November 2024 wiedereröffneten. Die Konzertsaison 25–26 bringt sie ins traditionsreiche Stadttheater Baden zurück, wo sie Anfang 1946 erstmals als Landessymphonieorchester Niederösterreich konzertierten.

Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit steht das Orchesterrepertoire von der Klassik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts.

Alternative Programmwege der Tonkünstler werden von Musizierenden und Publikum geschätzt. Musikerpersönlichkeiten wie Walter Weller, Heinz Wallberg, Miltiades Caridis, Fabio Luisi, Kristjan Järvi und Andrés Orozco-Estrada waren Chefdirigenten des Orchesters. Seit der Saison 25–26 wird es von Fabien Gabel geleitet. Sein Vorgänger Yutaka Sado wurde nach zehnjähriger Tätigkeit als Chefdirigent zum ersten Ehrendirigenten der Tonkünstler ernannt.

Tourneen führten das Orchester zuletzt nach Großbritannien, Deutschland, Japan und Tschechien. Zahlreiche CD-Aufnahmen spiegeln sein vielseitiges künstlerisches Profil wider: Im orchestereigenen Label erscheinen bis zu vier Einspielungen pro Jahr, zumeist als Live-Mitschnitte aus dem Musikverein Wien.

Ausführliche Orchesterbiografie: tonkuenstler.at

Konzertmeister/in

Lieke te Winkel, **Kirill Maximov, Alexander Gheorghiu, Vahid Khadem-Missagh

1. Violine

Alois Wilflinger, Xuan Ni, Susanne Masetti, Gerhard Fechner, Ines Miklin, Teodora Sorokow, Maria Fomina, Sophie Gansch, Sophie Kolarz-Löschberger, Yaromyr Babskyy, Maria Winkler, Aleksandra Martinoska, Elisabeth Hois, Sandra Seržane, Marina Caputo, ASunniva Herland Monstad, AUgnė Katainskaitė

2. Violine

Julia Mann, Natalia Sagmeister, Kora Lemberg, Doğa Altınok Zayranov, Liselotte Murawatz, Dora Huber, Gerald Hinterndorfer, Judith Steiner, Isabelle Reinisch, Yuka

Bartosch-Murakami, Noriko Takenaka, Evelina Ivanova-Peham, Stephanie Grandpierre, Veronika Wincor, Angelika Wimmer, ABianca Montobbio, AJule Williams

Viola

*Gertrude Rossbacher, **Nikita Gerkusov, Philip Nolte, Martin Fuchs, Christian Knava, Peter Ritter, Susanne Stockhammer, Stefan Sinko, Victoria Fónyad-Eitzinger, Terez Brandl, Liudmila Kharitonova, AAnton Borusan, AAgnes Oberndorfer

Violoncello

*Georgy Goryunov, Eugene Lifschitz, Laura Szabó, Martin Först, Martin Dimov, Thomas Grandpierre, Sebastian Dozler, Iris-Meongwon Cho, Ion Storojenco, AMichael

Sotriffer

Kontrabass

Michael Seifried, Ernő Rácz, Bernhard Binder, Mathias KawkaRona, Simon Pennetzdorfer, Johannes Knauer, Lukas PalfyStröcker, AMartin Wagner

Flöte

Walter Schober, Ana Kaličanin

Radivojević, Heidrun Lanzendörfer, Birgit Fluch-Latini

Oboe

Barbara Ritter, Andreas Gschmeidler, Johannes Strassl, Theresia Melichar, AKerstin

Steinbauer

Klarinette

Helmut Wiener, Christoph Moser, Kurt Franz Schmid, Stefan Vohla Fagott

Gottfried Pokorny, Szabolcs Szőke, Andor Csonka, Barbara Loewe Horn

Christoph Peham, Jonas Rudner, Sebastian Kolarz-Löschberger, Markus Hartner, Michel Gasciarino, Klaus Höpfler

Trompete

Thomas Bachmair, Patrick Hofer, Josef Bammer, Thomas Lachtner, ASimon Oberthanner

Posaune

Andreas Eitzinger, Gabriel Antão, Wolfgang Gastager Tuba

Michael Pircher

Harfe

Miriam Ruf Pauke

Gunter Benedikt, Margit Schoberleitner

Schlagwerk

Bence Kulcsár, Joachim Murnig, AYehor Tereshchenko

A Orchesterakademie des Tonkünstler-Orchesters

Instrumente zur Verfügung gestellt von der *Dkfm. Angelika Prokopp Privatstiftung: Viola Giovanni Rota, 1809

Violoncello Joannes Florenus Guidantus, 1720

**Oesterreichischen Nationalbank: Violine Antonio Stradivari, Cremona 1716, ex Baron Oppenheim

Viola Giovanni Paolo Maggini, Brescia, frühes 17. Jahrhundert

Der monatliche Audio-Guide!

Eine musikalische Programmvorschau mit Service-Informationen, CD-Aufnahmen der Tonkünstler und Backstage-Geschichten über das Orchesterleben aus erster Hand: jeden vierten Freitag im Monat ab 21.03 Uhr auf Radio Niederösterreich.

Die aktuelle Sendung ist zum Nachhören auf sound.ORF.at verfügbar.

Schmunzeln garantiert! Das neue Tonkünstler-Wimmelbuch mit charmanten Zeichnungen von Daniela Grabner bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, das Orchester und seine Musikerinnen und Musiker auf spielerische Art kennenzulernen und zugleich mehr über die klassische Musik und ihre Instrumente zu erfahren.

Geeignet für Kinder ab 18 Monaten bis zum Volksschulalter

Erhältlich im TonkünstlerKartenbüro sowie im Buchhandel & in einschlägigen Online-Shops

Te Deum: Vivaldi/ Charpentier/Bach

Vokal Ein festliches Konzertprogramm, hochkarätige Solist:innen wie u. a. Miriam Kutrowatz und Andreas Helm sowie ein heimlicher MusikHit: Heinz Ferlesch lädt mit dem preisgekrönten Chor Ad Libitum und dem Originalklangorchester Barucco zu einem meisterhaften Konzertabend!

so 07/12

EUR 12-49

-50 % für alle unter 26

Klassik Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder: Alle sind willkommen! Die Tonkünstler und das Team der Tonspiele bieten 2026 wieder ein mitreißendes Familienprogramm mit Walzer, Polka, Galopp und mehr von u. a. Strauss, Bartók und Rossini. Ein vergnüglicher Start ins neue Jahr, dirigiert von Alfred Eschwé!

mo 05/01

EUR 24

-50 % für alle unter 26

do 20

FEDERICO ALBANESE

19.30 Uhr Kleiner Saal Blackbirds and the Sun of October Musik

sa 22

19.30 Uhr Großer Saal

fr 28

BALLETT ZÜRICH . CATHY MARSTON .

TONKÜNSTLER-ORCHESTER Clara Tanz/Klassik

FIFTY YEARS OF ORCHESTRA BAOBAB

19.30 Uhr Großer Saal Musik

fr 28

WAS IST DAS?

sa 29 Aaben Dans

16.00 Uhr Kleiner Saal Tanz/Familie

mo 01

TONKÜNSTLER-ORCHESTER

19.30 Uhr Großer Saal Prokofjew/Strawinski/Auerbach/Barber Klassik

mi 03

HÄNSEL UND GRETEL

15.00 Uhr Kleiner Saal Eine szenische Kammermusik Klassik/Familie

fr 05

ADAM LINDER . ETHAN BRAUN .

19.30 Uhr Großer Saal SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP Tournament Tanz

so 07

CHOR AD LIBITUM . BARUCCO . HEINZ FERLESCH

18.00 Uhr Großer Saal Te Deum: Vivaldi/Charpentier/Bach Klassik

sa 13

ANDREJ HERMLIN AND HIS SWING DANCE ORCHESTRA

19.30 Uhr Großer Saal Christmas in Swing Musik

Weitere Termine im Dezember sowie unser gesamtes Saisonprogramm 2025/2026 finden Sie auf www.festspielhaus.at.

IMPRESSUM Herausgeber Niederösterreichische Kulturszene Betriebs GmbH, Kulturbezirk 2, 3100

St. Pölten, T: +43(0)2742/90 80 80, www.festspielhaus.at. Für den Inhalt verantwortlich Thomas Gludovatz, Andreas Gremel. Künstlerische Leiterin Bettina Masuch. Musikkuratorin Constanze Eiselt. Koordination Gülcan Simsek. Redaktion Kern Markus Hennerfeind, Ute van der Sanden. Redaktion Umschlag Laura Kisser, Stephanie Serles. Gestaltung Kern parole, München. Fotos Reinhard Winkler (Te Deum), Christoph Zeilinger (Alles Walzer!) Druck Walla GmbH. Produziert in Wien. Termin-, Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten. Fotografieren, Ton- und Videoaufzeichnungen nicht gestattet. Preis des Programmheftes: EUR 3,20.

Mit freundlicher Unterstützung

Mit Kunst, Kultur und Wissenschaft. Mit Menschen, die sich dafür interessieren. Mit Ermäßigungen für zwei bei 600 Kulturpartnern, dem monatlichen Ö1 Magazin gehört, Freikarten und exklusiven Veranstaltungen.

Alle Vorteile für Ö1 ClubMitglieder auf oe1.ORF.at/club

Karten & Information

+43 (0) 2742/90 80 80 600 karten@festspielhaus.at www.festspielhaus.at

Hier geht’s zum Programm: