5 minute read

De madre a hija

david echeverri

En primer plano se observa una figura femenina sentada retratada de medio cuerpo. Su tez es blanca, su cabello es negro al igual que sus pobladas cejas, su contextura es gruesa y sus rasgos faciales, los cuales envuelven una expresión seria, delatan una edad madura (Lámina XIX). La mujer tiene un traje de colores claros, donde se destacan el blanco y el gris. Su vestido, rico en detalles, lleva volantes de encaje en la parte superior, las mangas son anchas y un cinturón negro. Su cabello está sujeto por una pequeña peineta adornada con dos flores de tela. En su oreja izquierda se vislumbra un pendiente dorado con incrustaciones de piedras de azabache, de su cuello pende un lazo delgado negro y sus dedos índices y anulares lucen anillos que acompañan al pañuelo blanco de encaje que porta en su mano derecha. En segundo plano se visualiza parte de una silla de madera adornada con motivos florales dorados. El óleo está pintado sobre tela adosada a una lámina de madera. En la esquina inferior izquierda del reverso de la madera se encuentra una inscripción escrita tenuemente a lápiz que identifica a la retratada como la “Sra. Doña Josefa Sanz de Santamaría y Prieto” (Lámina XX).

Advertisement

La pintura pertenece hoy al Instituto Caro y Cuervo y como tantos otros retratos femeninos en colecciones públicas, se desconoce cómo llegó a hacer parte de sus acervos. A pesar de este desconocimiento, el retrato mismo nos da pistas sobre la identidad de mujeres cuya imagen fue alguna vez retratada. Así las cosas, según la tímida inscripción al dorso se trata de María Josefa Sanz de Santamaría y Prieto, hija de Francisco Javier Sanz de Santamaría y Gómez de Salazar y Petronila Prieto Ricaurte, bautizada el 11 de marzo de 1756 y fallecida el 1º de enero de 1817 (Álvarez Ángel, et al., 2015, 168). Sabemos además que contrajo matrimonio con Luis Dionisio Caicedo y Flórez el día 2 de marzo de 1778 con quien tuvo once hijos, entre los que se destaca el General

Láminas XIX y XX

Autor sin identificar Josefa Sanz de Santamaría

Siglo xix Óleo sobre tela 83 x 72 cm Colección Instituto Caro y Cuervo –Museo de Yerbabuena Reg. P01231

Domingo Caicedo y Sanz de Santamaría, Presidente de la Gran Colombia en 1830 y 1831 (Álvarez Ángel, et al., 2015, 168).

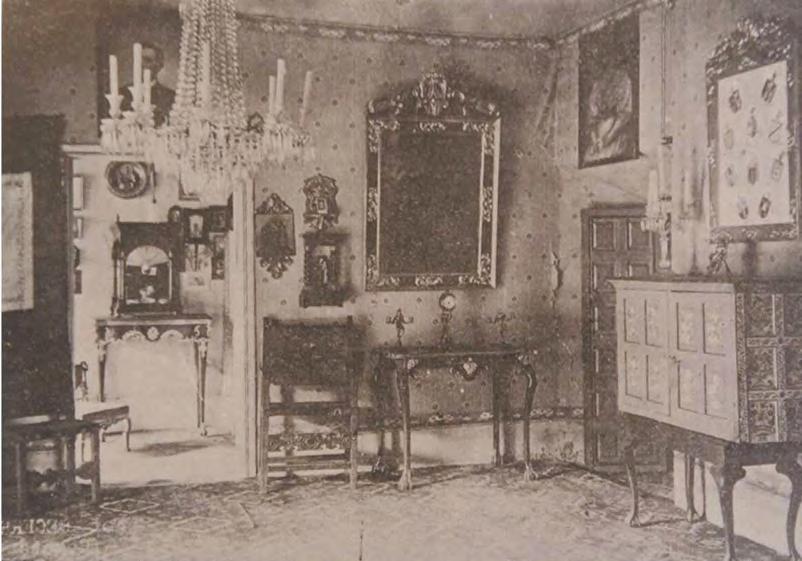

Sin embargo, un artículo de la revista Cromos de 1919 titulado “Arte Antiguo, Casas históricas de Bogotá” escrito por Arturo Quijano presenta una versión distinta sobre la identidad de la mujer (Quijano, 1919, 133).1 En una de las fotografías (Imagen 1) que acompañan el texto, se puede ver el salón de una casa, la misma que hoy ocupa el Museo de la Independencia-Casa del Florero, donde en una de sus paredes se encuentra el retrato que nos ocupa y que el artículo identifica como doña Josefa C. Sanz de Santamaría de Quijano. Sabemos que Josefa C. Sanz nació el 19 de enero de 1788 y falleció el 12 de mayo de 1860, fue hija de Josefa Sanz de Santamaría y Prieto y de Luis Dionisio Caicedo y Flórez y se casó con José María Quijano y Vanegas (Álvarez Ángel, et al., 2015, 168). Siguiendo esta información, la retratada no sería Josefa Sanz de Santamaría y Prieto, sino su hija, Josefa Caicedo y Sanz de Santamaría de Quijano, ya que la “C” anotada en el artículo haría referencia al apellido Caicedo.

Una

Comose mencionó anteriormente, el retrato representa algunos elementos típicos de la moda del siglo XIX, lo cual nos permite fortalecer la hipótesis de que la retratada es Josefa Caicedo y Sanz de Santamaría y no su madre y que se trataría de una obra de la primera mitad del siglo XIX. El vestido que lleva doña Josefa es el elemento más tardío de su indumentaria, debido a que está confeccionado con triple arandela en la parte superior, mangas muy anchas estilo jamón o pata de cordero y lleva fajilla o cinturón

Salón de una casa con el retrato de doña Josefa C. Sanz de Santamaría de Quijano (hoy Museo de la Independencia-Casa del Florero) de color negro y hebilla dorada. Este estilo de las mangas corresponde a una moda usada en Europa a finales de 1828 (Deavila y Guerrero, 2011, 162). y que pudo llegar por esa misma época a la Nueva Granada. Otro objeto a considerar es el pañuelo que lleva doña Josefa en su mano derecha. Posiblemente en encaje de fina batista, parece ser un accesorio común entre las damas de la alta sociedad santafereña que seguían la moda europea. El uso del pañuelo contaba con una etiqueta especial (Fernández de Alarcón, 2016, 85) y era común que se utilizara como forma de comunicación de las damas hacia los caballeros (Requejo, 2017).

En: Quijano, Arturo. “Arte antiguo, Casas históricas de Bogotá”. Revista Cromos, 117 (agosto de 1919).

Por otro lado, el atuendo de doña Josefa delata el uso de objetos o modas del pasado, que bien pudieron estar vigentes en la Santafé de la primera mitad del siglo XIX o que denotan la utilización de prendas y accesorios heredados. Por ejemplo, los pendientes que lleva doña Josefa fueron, según Ángel Cardín, pendientes de “lágrima” muy comunes en España que se usaban como joyas de luto o de adorno. Las piedras de azabache que los conformaban podían ser lisas, gallonadas y trabajadas con una lima para permitir el juego luminoso con otras piedras preciosas2. Si bien no se tiene certeza de la fecha del retrato, es posible que los pendientes tengan una connotación de luto posiblemente a causa de la viudez, puesto que su esposo José María Quijano había fallecido el 24 de octubre de 1827 (Álvarez Ángel, et al., 2015, 17). Como en el siglo XVIII y en dos tercios del siglo XIX se amplió el mercado regional civil del azabache en el Noroeste de la Península, pero también en Castilla y Andalucía, existe la posibilidad de que los pendientes de Doña Josefa hayan llegado al territorio por medio de las algunas rutas comerciales entre la Nueva Granada y los países productores de artesanías en azabache como México y Cuba (Álvarez Ángel, et al., 2015, 17). Otro elemento de uso común en la Colonia fue la peineta, recordemos que fueron objetos traídos a finales del siglo XVII de España, convirtiéndose en accesorios tan populares que se llegaron a producir en Cartagena junto con peines, bastones, enchapados y copas en concha de carey (Deavila y Guerrero, 2011, 162). Aunque es difícil verlas a primera vista en la pintura, doña Josefa lleva peinetas con flores de tela que sujetan las trenzas de su cabello enrolladas en dos moñas, un peinado común a fines del siglo XVIII.

Ante el desconocimiento de la procedencia, la autoría y datación de la pintura del Instituto Caro y Cuervo, un primer estudio implicó apelar a los pocos vestigios que nos proponía la obra: la representación misma de una mujer y la inscripción al dorso del cuadro. Con esto en mente, pudimos contrastar las temporalidades propuestas por la indumentaria de la dama retratada con la información genealógica sobre la mujer a la que hace referencia la inscripción al dorso de la obra. Lo cual, sumado a la consulta de prensa local de los siglos XIX y XX, nos permitió proponer una nueva identidad para la mujer retratada, Josefa Caicedo y Sanz de Santamaría de Quijano, y con ello una posible datación para la pintura entre 1827, año del fallecimiento de su esposo, y 1860, el de la misma doña Josefa.

Bibliografía

Álvarez Ángel, Flavio et. Al. Genealogías de Santa fe de Bogotá. Tomo IX. Bogotá: Gente Nueva Editorial, 2015.

Deavila, Orlando y Guerrero, Lorena, Cartagena vista por los viajeros, siglo XVIII-XX. Cartagena: Universidad de Cartagena, 2011.

Fernández de Alarcón, Belén. Vida cotidiana de la mujer en tiempos de isabel II. Madrid. Dykinson, 2016.

Martínez Carreño, Aida. La prisión del vestido: Aspectos sociales del traje en América. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1995.

Quijano, Arturo. “Arte antiguo, Casas históricas de Bogotá”. Revista Cromos, 117 (agosto de 1919).

Requejo, María Gómez, “Protocolo social y lenguaje secreto: el pañuelo” Protocolo con Corsé-Un blog en el que se habla de protocolo, ceremonial y usos sociales a través del tiempo (blog), último acceso el 08 de febrero del 2017. https:// protocoloconcorse.es/2017/02/08/protocolo-social-ylenguaje-secreto-el-panuelo/

Sáenz, Restrepo José María y Rivas, Raimundo. Genealogías de Santa fe de Bogotá Tomo II. Bogotá: Gente Nueva Editorial, 1992.