19 minute read

Wu Ming: guardare l’Italia scrutando il cielo

by MondoRed

WU MING

Guardare l’Italia scrutando il cielo. Il 1978 tra misteri e avvestimenti. Un appassionante “oggetto narrativo non identificato”

Advertisement

Cosa ha significato il 1978 per l’Italia? La percezione di quell’anno fatidico,

in un certo senso, è cambiata nel corso del tempo. Cosa rappresenta, oggi, perché è così importante riparlarne nel 2022? Sorprendentemente il romanzo si inoltra fino ai nostri giorni.

Il 1978 è stato un anno di passaggio sotto molti punti di vista. È senz’altro famoso soprattutto per l’affaire Moro, che fu al tempo stesso il più grande colpo messo a segno dalle Brigate Rosse e l’inizio della crisi del lottarmatismo in Italia. Le politiche di emergenza varate in quei fatidici 55 giorni, sono state l’occasione per sperimentare pratiche di controllo poliziesco inedite e per realizzare una forzatura nella società, ponendo tutti davanti al ricatto: o con lo Stato o con le BR. Fu la prima di molte alternative infernali che ciclicamente sarebbero state riproposte nella storia del nostro Paese e che giungono fino ai giorni nostri. Ma il 1978 è stato anche l’anno dei tre papi, il terzo dei quali fu il primo papa straniero dopo quattrocento anni, e delle dimissioni del presidente della repubblica, travolto da uno scandalo per corruzione. Soprattutto fu l’anno delle ultime grandi riforme ottenute dalla spinta sociale del cosiddetto “lungo ‘68”, cioè la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, la legge che aboliva i manicomi (la cosiddetta “legge Basaglia”), e quella che istituiva il Sistema Sanitario nazionale. Si chiuse un ciclo cominciato con lo Statuto dei Lavoratori e proseguito con la legge sul divorzio e con l’ottenimento della scala mobile. Nel ‘78 comincia una stagione diversa, dominata dal boom dello spaccio e consumo di eroina, dall’avvento della disco music, della voglia di disimpegno e dall’impazzimento dei movimenti sociali e politici, e che approderà agli anni Ottanta, quelli dell’edonismo, della Tv commerciale, del cosiddetto riflusso nel privato.

Chi immaginava un romanzo corale, frontale, sugli anni ‘70, con tutte le sue macro e micro-vicende, si ritrova dentro una storia stramba che parla di misteri e avvistamenti extraterrestri, di ufologi e ufofili (convinti, pentiti, mistici, razionalisti... quasi fosse una mappa della diaspora della sinistra). D’altra parte, chi magari pregustava della fantascienza filosofica, “la grande metafora”, si ritrova sorpreso dal realismo, le dichiarazioni, i documenti, l’indagine storica. Perché questa scelta di utilizzare gli Ufo (l’ossessione degli Ufo) come filtro, come chiave di lettura di quegli anni?

Il 1978 è anche l’anno della più grande ondata di avvistamenti Ufo della storia, e proprio in Italia. Si calcolano più di duemila avvistamenti di strani oggetti volanti o luci nel cielo. Gli Ufo erano davvero dappertutto in quell’anno, avevano invaso l’immaginario collettivo.

La coesistenza tra questo fenomeno di massa e i grandi eventi di cui sopra ci è sembrata interessantissima da indagare e da raccontare. La nostra poetica ha sempre prediletto le angolazioni sghembe da cui raccontare un’epoca, e quella degli Ufo e di chi li studia pareva davvero perfetta per il nostro approccio. Quindi il nostro 1978 è raccontato dall’angolazione ufologica, con tutto il resto sullo sfondo, anche se poi è chiaro che sullo sfondo non vuol dire altrove, ma assolutamente presente e incidente sulle vite dei nostri personaggi che respirano e agiscono in quel clima. Loro stessi si interrogano sul significato di quella che gli ufologi chiamano “la Grande Ondata”, trovando risposte contraddittorie.

Il bello, però, è che quel mondo non viene irriso, non c’è sarcasmo e neppure una “psicanalisi” del fenomeno (a parte quella interna alla storia, portata avanti da uno dei personaggi). Gli Ufo non sono una fuga della realtà, un modo per non guardare ciò che fa paura. In un certo senso, la verità emerge seguendo le via obliqua della visione e dell’allucinazione, dello sguardo verso l’altrove (culturale, politico, sociale), aperto al mistero.

Nel suo libro Al muro del tempo, un pensatore culturalmente lontano da noi, Ernst Jünger, ha scritto cose molto acute sull’astrologia che, mutatis mutandis, possono valere anche per la pulsione a cercare in cielo oggetti non identificati. Dell’astrologia non sono interessanti i pronostici, ha poco senso impuntarsi a dimostrare che sono cazzate ecc. Non è questione di verità o meno degli oroscopi, dice Jünger, ma di vedere nel successo perdurante dell’astrologia un bisogno, quello di esercitare in un altro modo il pensiero. Sentirsi dire che le proprie azioni e i propri incontri significano anche qualcosa d’altro, che in essi si riflettono grandi forze, insomma, avere un destino, è un desiderio di noi umani, un Quando tutto preme a identificarti - misurarti, desiderio di senso. E un destino calcolabile, misurabile, non sarebbe più destino. studiarti, schedarti, classificarti, intrupparti - Il fascino dell’astrologia – che personalmenpensare che una luce in cielo sia un te nessuno di noi subisce, ma non è questo il punto – sta proprio nel suo venire da un aloggetto non identificato tiene aperti trove, nel portare i segni di un altrove rispetgli orizzonti dell’immaginabile to alla dittatura capitalistica dei numeri, a questo mondo basato sulla misurabilità e quantificabilità di tutto. L’astrologia ha una concezione del tempo che non è solo quantitativa, non è solo misurazione, tot ore, tot minuti... No, è un tempo fatto di qualità diverse, a seconda di quando sei nato, dei presunti posizionamenti degli astri nel corso della tua vita, del rapporto tra il tuo segno zodiacale e quelli delle altre persone ecc. Lo scientista, il debunker fa guerra all’astrologia perché la misura con i propri strumenti e pensa di averla colta in fallo. In realtà non ne coglie proprio il senso, ecco perché i suoi attacchi non ottengono il minimo risultato, e l’astrologia – anche per il fatto di venire dal basso, di diffondersi col passaparola e in forma ludica – continua a suscitare meraviglia, incantagione. Questi passaggi risuonano con una delle idee che ci siamo fatti sul perché nel ‘78 e poi durante i grandi confinamenti pandemici – quando mai come prima siamo stati in balia dei numeri, si pensi al bollettino quotidiano dei contagi e delle morti – si siano visti così tanti Ufo.

Quando tutto preme a identificarti – misurarti, schedarti, classificarti, intrupparti, – pensare che una luce in cielo sia un oggetto non identificato tiene aperti gli orizzonti dell’immaginabile. Il paradosso solo apparente è che quest’aspetto è poco compreso dagli stessi ufologi, perlomeno da quelli più scientisti.

Uno dei temi di Ufo 78 sembra essere l’implosione della controcultura. L’occasione persa. Ciò che promettevano certi movimenti, la musica, il pensiero e le comunità alternative, la ricerca consapevole di stati alterati della coscienza, sprofondati nell’eroina, nella paccottiglia spiritualista, e alla fine nella normalizzazione istituzionale.

In Ufo 78 ci siamo inventati due utopie: una è quella di Thanur, la comune alle pendici del monte Quarzerone che segue gli insegnamenti eco-femministi di Orsola Galbiati; l’altra è la combriccola degli ufofili, gli amanti di ciò che non è identificato, con le loro veglie notturne fatte di musica, fantascienza e sostanze psicoattive. È vero che entrambe le esperienze si esauriscono o si trasformano in tutt’altro, però non parlerei di occasioni perse o di promesse tradite. Passando da Thanur, Vincenzo e Pardo inizieranno una nuova vita, più consapevole. E sempre da Thanur e dagli ufofili arriveranno indizi fondamentali per la soluzione del mistero di Jacopo e Margherita. Jimmy continuerà a frequentare il milieu della musica indipendente fino alla fine dei suoi giorni e Milena non smetterà di interessarsi alle luci in cielo… Quanto alla controcultura, il romanzo ne è intriso, come ne era intrisa quell’epoca, ma senza nostalgie per la sua estinzione. Se oggi non la vediamo più in giro, non è soltanto perché l’hanno messa in gabbia e addomesticata. È anche perché ha cambiato identikit: fino agli anni Novanta, ad esempio, un elemento distintivo della controcultura era l’autoproduzione. Oggi se cerchi quella, la trovi nella musica più sperimentale come in quella più commerciale. Un tempo c’era l’underground, la nicchia, e certi prodotti culturali li scovavi solo in certi posti “indipendenti”. Adesso, con una ricerca su Spotify, puoi ascoltare un pezzo di Rihanna come uno degli Henry Cow.

Roberto Beto Novaresio immortalato da Mariano Tomatis in Valsusa, il 13 novembre, in cammino verso la vetta del Musiné (con vista su un immaginario Quarzerone). Era un evento organizzato da Alpinismo Molotov

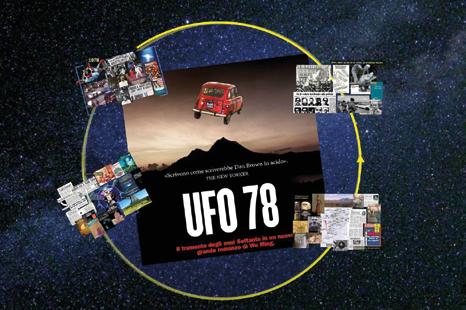

Due immagini dal sito wumingfoundation.com. Il collettivo letterario Wu Ming sarà in tournée con “Ufo 78” fino all’ottobre del 2023. Esiste anche una presentazione in versione “cantastoriesca”, che ha esordito il 20 ottobre al Centro sociale della pace di Bologna

Il discorso da fare sarebbe lunghissimo, ma mi limiterei a dire che in Ufo 78 c’è soprattutto un invito a lasciar perdere le categorie binarie, le cosiddette alternative infernali: o terrestre o alieno, o con lo Stato o con i terroristi. E quindi anche: o con gli apocalittici o con gli integrati, o fuori dal sistema o schiavi dei suoi meccanismi.

In un certo senso non siamo più usciti dallo stato di emergenza. L’idea secondo cui bisogna scegliere se stare di qua o di là - non ci sono opzioni alternative allo Stato, alla legge, alla “scienza”, ecc - ha prodotto effetti devastanti nel corso dei decenni. L’ultima esperienza del genere, che come sempre ha avuto le sue “leggi speciali”, l’abbiamo vissuta con il Covid e la politica del green pass. La vostra è stata una delle poche voci dissonanti e razionali (per distinguerla da certo irrazionalismo novax), che ha provato a mettere in discussione quello stato di cose. Quanto vi ha sorpreso il silenzio e l’acquiescenza di quasi tutto il mondo intellettuale, politico, culturale?

All’inizio ci ha sorpreso, poi ci abbiamo ragionato sopra, e abbiamo concluso che quell’acquiescenza arrivava al culmine di una lunga crisi, una vera e propria bancarotta ideologica ed esistenziale di un certo ceto politico e intellettuale “di movimento”, espressione che per anni abbiamo continuato usare per inerzia, senza mai chiederci di quale movimento si stesse parlando. Detto ciò, è improprio dire che c’è stato silenzio, perché nei due anni pandemici, al contrario, c’è stata una sovraproduzione di discorso, gli “acquiescenti” hanno parlato tantissimo e, va detto, alcuni di loro hanno anche lottato. Però una lotta non è giusta solo perché avviene: bisogna vedere quale lotta, contro o a favore di che. Secondo noi, guardando a quei due anni, bisogna distinguere tra certe campagne d’opinione che si muovevano dentro la cornice definita da governo e media mainstream, e dunque dentro le compatibilità dell’emergenza e talvolta con una vera e propria collateralità, e lotte che quella cornice – da noi definita “virocentrica” – la contestavano.

In parole povere: c’è stato chi ha detto «prima di tutto la guerra al virus e nel quadro di questa guerra vogliamo e facciamo questo», e chi ha detto: «no, non c’è solo il virus, in nome della guerra al virus sta passando molto altro, si stabiliscono pericolosi precedenti, si creano diversivi e capri espiatori, dunque in opposizione a questo vogliamo e facciamo questo». Nel primo insieme c’erano le “spese sociali”, la richiesta di un “reddito di quarantena”, la richiesta di più chiusure (un più quasi sempre quantitativo, non qualitativo) ecc. Nel secondo insieme c’erano le lotte per tornare a scuola, le camminate contro il coprifuoco, le manifestazioni e gli scioperi contro il green pass ecc. Non è una dicotomia rigida, perché ci sono state intersezioni, però poche. In generale, chi ha portato avanti discorsi e campagne del tipo A ha comunicato pochissimo e malissimo con chi portava avanti discorsi e lotte del tipo B, perché su quel versante vedeva soltanto “negazionisti”, “complottisti”, “novax”, per non dire “fascisti”. Dall’altra parte si è risposto per le rime, perché se contesti a monte un’impostazione, non puoi non contestare chi la sta accettando acriticamente. Communication breakdown, direbbero i Led Zeppelin. E così, chi ha accettato l’impostazione mainstream non ha capito – tuttora non ha capito, o forse finge di non capire – quali messaggi aberranti ha contribuito a far passare, quali mostri ha aiutato a scatenare; dall’altra parte, troppo spesso tra coloro che si sono opposti hanno preso piede narrazioni non meno tossiche, sfrenate fantasie di complotto... Sono mostri pure quelli. Fatto sta che chi ha accettato di muoversi solo dentro le compatibilità emergenziali oggi è disarmato, non è più in grado di contestare sensatamente nessuna emergenza, nessuna “alternativa infernale”. Per farlo ci vorrebbero prima dei ripensamenti, delle riflessioni autocritiche... Invece, accade il contrario: quel periodo è già un grande rimosso. Tutto pur di non parlarne più. Lo abbiamo visto nei discorsi contro il decreto “anti-rave” del nuovo governo: si è citato ogni sorta di precedente autoritario, però... si fermavano tutti al 2019! Scomparso del tutto il biennio 2020-2021.

Eppure in quel periodo si è esteso a dismisura il significato di “assembramento” (già di suo un termine questurino e fascista); si sono imposti obblighi e divieti assurdi; si è proibito a un’intera popolazione di uscire di casa se non per andare al lavoro o al supermercato; si è decretato il coprifuoco per la prima volta dal 1943, quando c’era il governo militare di Badoglio; sono passate senza colpo ferire politiche di controllo, sorveglianza e discriminazione che hanno lasciato ferite ancora aperte... Benissimo contestare il decreto “antirave”, ma se non si fa autocritica sull’aver accettato tutta quell’altra roba, non si va molto lontano.

Tornando a Ufo 78, come è nata questa tecnica narrativa, questa sorta di falsa/ vera inchiesta, costruita intorno a fatti e personaggi storici, su dettagli dimenticati o trasfigurati? Da una parte sembra un omaggio a Peter Kolosimo (a cui rimanda uno dei protagonisti, Martin Zanka), quei suoi saggi che erano quasi esercizi letterari. Dall’altra però c’è di tutto, il thriller, la fantascienza, la trama gialla, il filo rosso (e nero) della politica, le fantasie cospirazioniste iper-culturali alla Eco, ci sono i sentimenti e c’è il vintage (il gusto di riscoprire questo e quello), c’è un’indagine antropologica al quadrato (visto che un’indagine del genere è al centro di una delle tracce del romanzo)... Una complessità stupefacente, anche nella voce narrante.

Ogni storia chiede d’essere raccontata in modo diverso. Trovare quello giusto è una delle sfide che ci poniamo quando dobbiamo iniziare a scriverla. In questo caso ci siamo occupati di un’epoca non troppo lontana, molti dei nostri lettori erano già nati nel 1978, proprio come noi, quindi era possibile costruire un ponte diretto con il presente. Lo abbiamo fatto attraverso la voce disincarnata di un narratore/intervistatore collocato in questi ultimi anni, tra il 2019 e il 2022. Si tratta di un nostro alter ego che spulcia negli archivi e interroga i sopravvissuti per raccontare il punto di svolta nelle vite di alcuni personaggi che si incrociarono allora. Quei personaggi non sono mai esistiti, ma noi li trattiamo come se lo fossero. Il modello è quello della docufiction, ma la scelta è stata influenzata soprattutto da Sono passate senza colpo ferire politiche molti documentari ibridi degli ultimi anni, di controllo, sorveglianza e discriminazione sia quelli che ricostruiscono “cold case” a distanza di decenni, sia quelli che raccontano che hanno lasciato ferite ancora aperte di esperienze collettive controverse. Questa voce aiuta anche chi allora non c’era, perché ricostruisce la temperie dell’epoca fornendo notizie, dettagli, note di colore e di contesto. Insomma siamo noi senza esserlo.

Si conferma la coralità dei vostri lavori, e anche la convinzione che le cose si vedano meglio guardandole di traverso, dalla periferia del mondo. Se è vero che la trama converge verso una soluzione, ogni pagina però sembra dire: chi l’ha detto che deve essere tutto chiaro, spiegato, definito nella sua “verità” stabilita? Forse è più facile trovare delle risposte se le domande non sono così precise, nel senso del pregiudizio.

Non solo si vede meglio il mondo guardandolo dai margini, ma è nei margini che si sviluppano i fenomeni più interessanti.

La periferia è la postazione ideale per osservare il centro, perché la periferia è il centro, la frontiera è da sempre il cuore del conflitto, e dunque il motore della storia. Ma la frontiera è anche il luogo dell’incontro, dunque della mescolanza, della sfumatura, degli Ufo. Negli anni Settanta poteva ancora sembrare che le metropoli fossero la culla della multicultura, mentre nei villaggi sperduti prevaleva un modello di vita uniforme, tradizionale e immutabile. Oggi è il contrario: le metropoli sono le capitali dell’omologazione, merci globali tutte uguali, mentre la varietà è caratteristica dei luoghi marginali. Ecco perché la scelta di uno sguardo periferico, eccentrico, coincide con il rifiuto di verità necessarie e con la messa in scena di una pluralità di voci.

Si direbbe un romanzo pessimista. Tanto per citare Poe, evocato nel finale, continuiamo a vivere in quel presente “sonnecchiante” in cui siamo sprofondati, nonostante in apparenza sia tutto uno sbraitare e dividersi su qualsiasi cosa (una rappresentazione social, più che altro). E però nella storia ci sono anche uomini e donne che hanno il coraggio di cambiare, di provarci, di non accontentarsi della scelta più semplice.

Pessimista no, il pessimismo è un lusso che oggi come oggi non possiamo permetterci. Va tenuto per tempi migliori. Noi stavamo scrivendo Ufo 78 sia nel 2019 sia nel 2020. Il primo è stato un anno di sollevazioni popolari e movimenti radicali praticamente in tutto il pianeta, sembrava davvero potesse aprirsi un nuovo ciclo duraturo: le mega-manifestazioni in Cile contro il governo Piñera, quelle in Nicaragua contro il regime ex-sandinista e reazionario di Ortega, gli ombrelli di Hong Kong, i Gilet gialli, gli scioperi planetari per il clima, le donne polacche in difesa dell’aborto, e sono solo i primi esempi che vengono in mente. Poi è arrivato il 2020, e in quasi tutti questi paesi l’emergenza pandemica è stata una splendida opportunità per le classi dirigenti, ha permesso loro di seminare paura e diffidenza, di vietare le manifestazioni, di congelare la situazione. In molti posti la situazione si sta scongelando, ma come fai notare c’è un problema, qui da noi particolarmente acuto. Stavolta citiamo Wim Wenders (quello degli anni Settanta): Falsche Bewegung.

Il Corriere d’Informazione del 3 maggio 1978

C’è un problema di falso movimento, di spasmi e contrazioni, in genere visibili sui social media, che simulano mobilitazioni ma... non mobilitano. Tutto dipende dal non mettere in discussione la logica della società dello spettacolo e della comunicazione social. Ogni “campagna” si configura subito come un patchwork di mini-show da parte di piccole celebrità, i cosiddetti o presunti o aspiranti influencer. Non si mette mai in dubbio che la cosa più importante sia apparire, apparire, apparire per accrescere il proprio capitale simbolico. Il tutto stando connessi, inquadrati nel loculo-prigione dello schermo. Anche quando si scende in piazza, spesso non si è davvero lì, diventa un momento subordinato alla diretta sui social anziché viceversa. Molte piazze “no green pass” sono state così. Su Giap Andrea Olivieri ha parlato di un “metaverso” della rappresentazione socialmediatica della lotta contrapposta alla lotta vera. Possiamo rifarci alla distinzione che fa Bifo tra congiunzione e connessione: sono entrambe «concatenazioni di corpi e di macchine», ma mentre la congiunzione può «generare significato senza riconoscere e ripetere un disegno preordinato, senza rispettare una sintassi», la connessione può generare significato solo «seguendo un disegno intrinseco, e conformandosi a regole precise di comportamento e di funzionamento». Ad algoritmi insomma. La congiunzione, fa notare Bifo, è imprevedibile, ci cambia, trasforma sempre chi si congiunge: accade nell’amore, accade nelle rivolte, e nel nostro piccolo accade ai personaggi di Ufo 78. Invece la connessione si basa sul già previsto, conferma e basta, «presuppone un processo attraverso il quale gli elementi che devono connettersi siano previamente resi compatibili». Pensiamo alle sollevazioni del 2019. Ecco, quelle rivolte hanno realizzato congiunzioni. E di nessuna si saprebbe nominare un leader! Chiunque andasse in tv a interpretare la parte del leader o portavoce dei Gilet gialli C’è un problema di falso movimento, di spasmi veniva immediatamente attaccato dal movimento, con violenza. e contrazioni, in genere visibili sui social media, che Anche i personaggi di Ufo 78 sono scontenti simulano mobilitazioni ma... non mobilitano. delle loro usuali connessioni, che li confermano nei loro ruoli. A un certo punto Ludo, Tutto dipende dal non mettere in discussione con un calco dall’inglese, usa proprio la la logica della società dello spettacolo parola “connessioni”, per indicare gli “algoritmi” che rischiano di riportare Vincenzo sulla via dell’eroina. Che cos’è tutta la riflessione di Jimmy e Milena sull’ufofilia, se non un rifiuto della connessione a favore della congiunzione? È Paul Beathens a dirlo esplicitamente, in uno dei suoi “brindisi”: «Alla congiunzione col cosmo!»

Spiace scoprire che il monte Quarzerone, in realtà, non esiste. Ogni Paese dovrebbe avere la sua Devil’s Tower (ripensando a Incontri ravvicinati del terzo tipo). E però, allo stesso tempo, non siamo poi così sicuri che non esista davvero. Potrebbe essere una sorta di Monte Analogo alla Daumal. Quello si raggiunge dopo una navigazione “non euclidea” e si vede solo in certe condizioni interiori, per rappresentare una conquista spirituale. Qui forse si tratta di (re)imparare a usare le armi dell’immaginazione, del racconto, della memoria non selettiva, per ritrovare una direzione e un senso, invece di accontentarsi della storia raccontata dai vincitori.

Il Quarzerone si trova sull’atlante di un’Italia verosimile. Le vicende che lo riguardano sarebbero potute accadere e proprio per questo ci aiutano a comprendere ciò che è accaduto più di una semplice cronaca degli eventi. Questo è l’incantesimo della letteratura, il suo potere fragile e sovversivo. Quando un’inchiesta reale porta alla luce verità negate dal pensiero dominante, il più delle volte questo riesce a riassorbirle, presentandole come integrazioni che alla lunga lo rafforzano e lo legittimano. Il punto di vista degli sconfitti diventa così un semplice corollario, che finisce per confermare il teorema dei vincitori, rendendolo più completo e più giusto. Al contrario, un’inchiesta di finzione come quella che raccontiamo in Ufo 78, proprio in quanto non è incentrata sui fatti mette in discussione il modo di narrarli, la cornice stessa che serve ad inquadrarli e a comprenderli. Combinando la ricerca d’archivio e l’immaginazione si arriva insomma a produrre una storia alternativa alla vulgata non tanto sul piano degli avvenimenti, quanto su quello della loro interpretazione. (f.t.)

«C’è Wu Ming, che è un collettivo di scrittori nato nel 2000, e poi c’è la Wu Ming Foundation, che è un soggetto multiforme, più vasto e ramificato». Lo facciamo dire a loro, rinviando al sito internet wumingfoundation.com, visto che parliamo di una delle realtà culturali (e sociali, e politiche) più importanti, libere, creative del nostro paese, e oltre. Qui si può davvero trovare una narrazione alternativa a quella ufficiale, istituzionale (veicolata dai media, ma anche da buona parte dell’opposizione al pensiero e al sistema corrente). Ufo 78 si inserisce in una storia partita da Q (firmato Luther Blissett) e proseguita con 54, Manituana, Altai, fino a L’Armata dei Sonnambuli. Poi sono arrivati i romanzi che mischiano la ricostruzione storica e il fantastico: L’invisibile ovunque, Proletkult, La macchina del vento. I Wu Ming (“senza nome”) in passato sono stati anche in quattro e in cinque. Oggi sono tre: Roberto Bui, Giovanni Cattabriga e Federico Guglielmi. I nomi non sono segreti, ma quando scrivono insieme chiedono giustamente che si parli di Wu Ming. Rinviamo al sito per conoscere i tanti rami in cui si è sviluppato l’albero della Foundation: gli “oggetti narrativi non-identificati”, la letteratura per ragazzi, la band Wu Ming Contingent, i collettivi e gruppi di lavoro autonomi, Alpinismo Molotov, Resistenze in Cirenaica, Wu Ming Lab... Giap è il blog di riferimento. Una comunità.