persport edizioni la meridiana

A. Borgogni, F. Carlevaro, S. Digennaro, R. Lamborghini, N. Lovecchio, F. Magno

NON FERMATECI

Giovani e sport: perché sì, perché no

IndIce

Premessa ................................................................................... 7

caPItolo 1

non fermIamocI! ................................................................... 27 di Roberto Lamborghini

1.1 Premessa ...................................................................... 27

1.2 Altri dati, per capire meglio ........................................ 28

1.3 Società sportive oltre il tempo presente ...................... 29

caPItolo 2 le resPonsabIlItà metodologIche e dIdattIche

Per l’abbandono della PratIca sPortIva ............................. 33 di Nicola Lovecchio, Antonio Borgogni

2.1 Premessa ...................................................................... 33

2.2 Abbandono precoce delle attività sportive ................. 35

2.3 Proposte risolutive ....................................................... 37

caPItolo 3

Quanto glI adultI Possono Influenzare la PratIca sPortIva deI bambInI? .......................................... 41 di Francesca Magno, Fabio Carlevaro

caPItolo 4

se lo stato rIconosce, chI Promuove? ................................ 47 di Simone Digennaro

4.1 Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani ...... 49 4.2 Monitorare un diritto ....................................................... 51

caPItolo 5

rIaPProPrIarsI deglI sPazI outdoor Per favorIre l’attIvItà motorIa ........................................... 53 di Fabio Carlevaro, Francesca Magno

bIblIografIa ........................................................................... 65

Premessa

“Non fermateci”. Il titolo del progetto di ricerca, presentato congiuntamente dal Centro Sportivo Italiano APS e Unione Sportiva Acli APS, sostenuto da Sport & Salute S.p.A., non è un grido di allarme – che pure esiste – ma una richiesta piena di speranze e sorrisi, come quelli delle ragazze e dei ragazzi che invadono pacificamente, con gioia e dolcezza, i campi di gara. L’abbandono della pratica sportiva, soprattutto dopo la pandemia, è diventato tema ancor più sensibile. Il percorso che si presenta in questa sede consiste in un approfondimento sul fenomeno del drop out sportivo, con particolare riferimento all’adolescenza, a partire da una raccolta di dati precedentemente effettuata1 nel 2021, al fine di contribuire all’individuazione e rimozione delle barriere per lo svolgimento dell’attività sportiva, fisica e motoria per bambini e adolescenti. Data l’età del campione di riferimento, è ovvio che ci sia stata una particolare attenzione verso l’attività motoria, ma tenendo ben presente che ciò che sta a cuore è lo sviluppo di una cultura sportiva e non di una semplice cultura dell’attività motoria o fisica. La promozione sportiva non si conclude in elementi individuali di movimento, fitness, wellness, ma si condensa in una visione delle persone in relazione, all’interno di un sistema in cui intenzionalità educativa e finalità aggregativa convivono, si consolidano e si rafforzano reciprocamente. Ovviamente, se nelle età giovanili si registra una bassa propensione alle attività motorie, un precoce abbandono dell’attività sportiva, la conseguenza è una persistente assenza di una cultura sportiva fondata sui valori dell’aggregazione, dell’accoglienza, del sacrificio e sull’esperienza dell’accoglienza e dell’inclusione. Per questo, si è privilegiato il tentativo di intercettare i fattori deterrenti e quelli protettivi nei confronti dell’attitudine all’esperienza sportiva. Il progetto di ricerca, partendo dalle principali evidenze emerse, ha cercato di implementare la conoscenza sulle statistiche di partecipazione dei giovani alle attività sportive e di approfondire, anche grazie alla realizzazione di specifici

1. Il Centro Sportivo Italiano APS e l’Associazione Sportiva Confederata, nel 2021, hanno condotto la ricerca denominata Offside, sempre con il sostegno di Sport & Salute S.p.A.

7 NoN fermateci

focus group, le motivazioni che spingono questa particolare fascia di età ad allontanarsi dallo sport strutturato. L’obiettivo è quello di offrire al mondo sportivo strumenti, sensibilità, consapevolezza, che possano essere attivati per prevenire il drop out, cercando di informare e creare un dialogo di reciproco interesse anche con insegnanti e istruttori, con dirigenti sportivi e decisori locali, ecc., in modo che possano divenire agenti di positivo cambiamento, sostenendo i percorsi di partecipazione all’attività sportiva da parte dei più giovani.

Analisi preliminare

Una delle motivazioni che ha animato lo studio è il cercare di comprendere se l’abbandono che si è riscontrato sia davvero rivolto alla pratica sportiva in generale o se, invece, sia rivolto al mondo dello sport strutturato per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

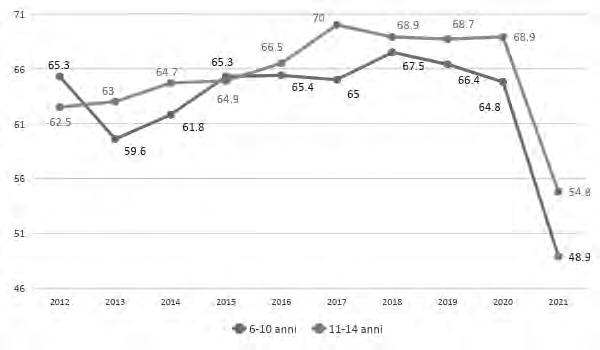

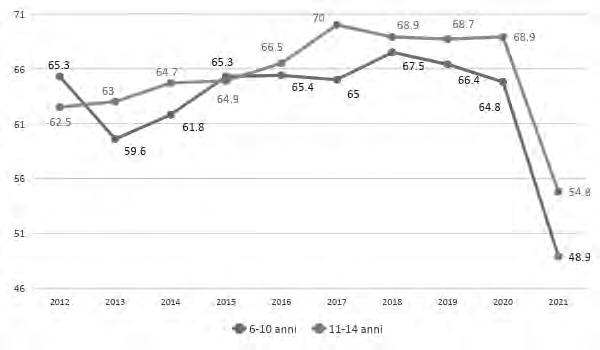

La prima analisi ha preso spunto dai dati ISTAT relativi alla pratica sportiva (facenti riferimento all’anno 2021) che, analizzando il biennio Covid, purtroppo fanno emergere una fortissima emergenza relativa ai giovani (fascia considerata 3-14 anni):

• calo del 4% del numero di praticanti sportivi (continuativi e saltuari) pari a oltre un milione e duecentomila ragazzi e ragazze;

• aumento del 6% del numero di sedentari, che porta il totale di questa fascia di età a un incredibile numero di un milione e ottocentomila giovani e adolescenti completamente sedentari.

8 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

1. La pratica di attività sportiva nei ragazzi 6-17 negli anni 2012-2021 (Elaborazione su dati ISTAT)

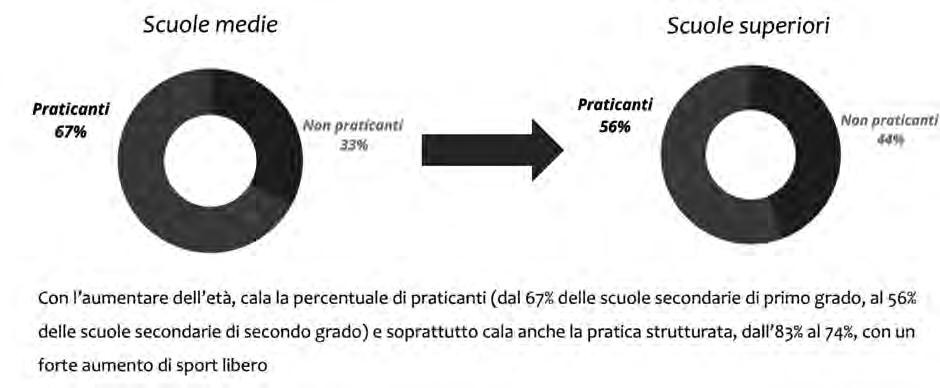

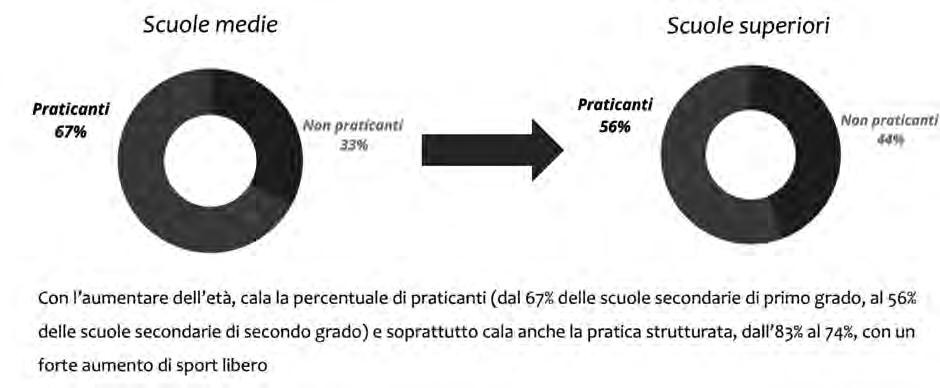

Ovviamente l’emergenza sanitaria e i relativi provvedimenti sanitari – che in diversi frangenti hanno fermato lo sport giovanile – spiegano parzialmente tali numeri; ma il trend degli ultimi anni (pre-pandemia) mostravano comunque un calo abbastanza generalizzato del numero dei tesserati a FSN e DSA rispetto invece al numero di praticanti sportivi recensiti dall’ISTAT. Tale tendenza si evidenzia anche analizzando gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: con il crescere dell’età diminuisce sia il numero di praticanti sportivi, sia il numero di coloro che svolgono sport all’interno di società o associazioni sportive:

• percentuale praticanti sportivi: dal 67% delle scuole secondarie di primo grado al 56% delle scuole secondarie di secondo grado;

• percentuale pratica strutturata: dall’83% delle scuole secondarie di primo grado al 74% delle scuole secondarie di secondo grado.

9 NoN fermateci

Figura

2. La pratica di attività sportiva nelle scuole secondarie (Elaborazione su dati OFFSIDE)

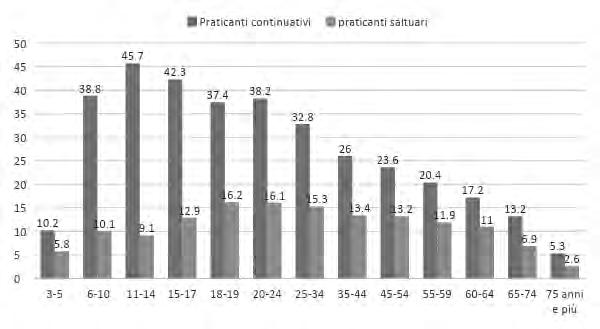

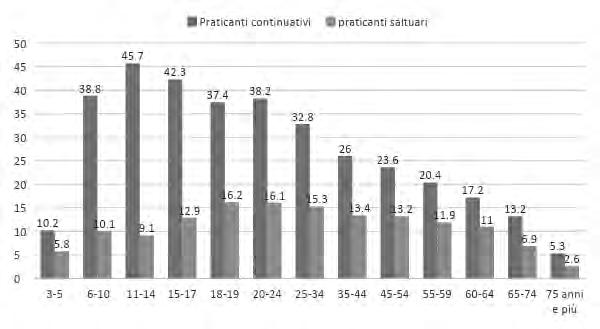

Questi numeri appaiono chiari anche analizzando nuovamente i dati ISTAT disponibili (2021), che mostrano in maniera netta come la pratica sportiva:

• cali in maniera decisa nel passaggio dalla fascia di età 11-13 alle successive (Figura 3), ovvero in corrispondenza del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado per poi ridursi ulteriormente nelle fasce di età successive;

• sia meno diffusa tra le ragazze rispetto ai ragazzi: ci sono tra i 9 e gli oltre 11 punti percentuali di differenza fra maschi e femmine nella pratica di attività sportiva (somma tra continuativa e saltuaria).

3. Percentuale pratica di attività sportiva nella popolazione per fascia di età nel 2021 (Elaborazione su dati ISTAT)

10 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

Figura

Figura

I dati confermano anche svariate ricerche realizzate da Pubbliche Amministrazioni (Comune di Vicenza, Comune di Cuneo, Comune di Castelfranco Emilia e Regione Emilia-Romagna) relative al futuro dello sport e condotte con il target d’interesse.

In questi casi, studenti di ogni ordine e grado (scuole primarie e secondarie di primo grado) affermano come, pensando a come migliorare e promuovere la pratica sportiva, siano necessarie le seguenti attività:

• realizzare aree attrezzate per lo sport diffuso;

• migliorare i servizi accessori nelle aree esterne e/o attrezzate;

• integrare sport e sostenibilità con percorsi dedicati implementando le strutture;

• favorire lo sport direttamente a scuola.

Queste prime evidenze e le risposte del target d’interesse dimostrano come la pratica sportiva stia diventando sempre più una pratica destrutturata, ovvero svolta con tempistiche, modalità e occasioni di partecipazione completamente diverse rispetto al passato. Una pratica che viene vissuta dall’utente finale con sempre maggiore interesse, ma in maniera autonoma e distaccata da quella che viene proposta dalla maggior parte delle società sportive. Dalle analisi indicate, emergono quali fattori disincentivanti:

• troppo impegno;

• cambio di interessi;

• troppi compiti a casa;

• poco interesse verso lo sport praticato;

• problemi di trasporto;

• problemi familiari;

• problemi con i compagni di squadra e/o allenatore.

Sembrano, invece, agire come fattori protettivi:

• le figure di riferimento del giovane, sia nella comunità adulta (compreso gli allenatori/istruttori/tecnici) che nel gruppo di pari e, più in generale, un ambiente “protesico” in grado di promuovere lo sport come strumento di sviluppo e crescita;

• la riduzione dell’enfasi sulla dimensione agonistica e prestazionale;

11 NoN fermateci

• la capacità di gestione delle relazioni all’interno del gruppo, specie negli sport di squadra.

In questo scenario si inserisce il lavoro svolto all’interno della ricerca “Non fermateci”, i cui risultati saranno oggetto delle pagine a seguire. In prima battuta, in una forma molto accessibile e altrettanto “asettica”, saranno presentati i dati più rilevanti. Seguiranno dei “commenti ragionati” da parte di coloro che hanno cominciato a rileggere i medesimi dati e stanno continuando a costruire una mappa verso il prossimo futuro dello sport giovanile in Italia. La rilevanza dei dati raccolti e la numerosità del campione sono tali che consentono di affermare che si tratta di un’opportunità di riflessione destinata a dirigenti sportivi, allenatori, decisori locali, per riflettere sulla qualità delle proposte sportivo-educative che enti quali il Centro Sportivo Italiano APS e l’Unione Sportiva Acli APS desiderano promuovere. In effetti, non s’intende abdicare alla funzione di promozione umana e sociale che appartiene all’associazionismo sportivo di base, ma è necessario leggere la realtà per ricodificare le modalità di risposta ai bisogni delle persone e per ridefinire le forme di costruzione dei significati condivisi delle comunità. Attraverso lo sport.

Chi, come, quando

Il progetto di ricerca “Non fermateci” è stato realizzato grazie al contributo di Sport & Salute S.p.A., all’interno dell’obiettivo 2 dei finanziamenti riservati agli enti di promozione sportiva. Il Centro Sportivo Italiano APS e l’Unione Sportiva Acli APS hanno stretto una partnership, al fine di qualificare il campione di riferimento, grazie alla capillarità delle due organizzazioni. Il percorso di analisi, studio e approfondimento è stato condotto da docenti e ricercatori che collaborano con gli enti partner e che operano all’interno di:

• Università degli Studi di Bergamo;

• Università degli Studi di Asti, polo Rita Levi Montalcini;

• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

12 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

• Master Sport Institute, presso l’Università degli Studi di Modena;

• SG+ Sport advisor.

Attraverso il progetto di ricerca si è cercato di offrire al mondo sportivo uno strumento utile per prevenire il drop out, in modo più dettagliato durante l’adolescenza, e contribuire all’individuazione e rimozione delle barriere per lo svolgimento dell’attività. La raccolta dei dati è stata condotta tramite la somministrazione di questionari online e cartacei presso istituti scolastici e associazioni sportive, volendo indagare elementi qualitativi e quantitativi legati alla pratica sportiva di giovani ragazzi e ragazze. Per una maggiore integrità e oggettività delle risposte fornite (ed evitare effetti distorsivi), è stato adottato un approccio di somministrazione neutro, fornendo solo informazioni preliminari sugli obiettivi della ricerca. I dati raccolti sono stati sottoposti a elaborazione e analisi, al fine d’identificare tendenze e relazioni significative e comprendere in modo più approfondito la pratica sportiva giovanile e trarre conclusioni basate su dati empirici.

La ricerca ha raggiunto e rilevato le risposte di 7274 individui, tra gli 8 e i 13 anni di età, distribuiti su tutto il territorio della penisola.

Il 51% del campione è di sesso maschile, il 49% di sesso femminile. La suddivisione per età dei rispondenti cresce con l’età stessa, con l’8,3% dei rispondenti aventi 8 anni e il 28,9% aventi 13 anni.

13 NoN fermateci

Gli spostamenti per la scuola

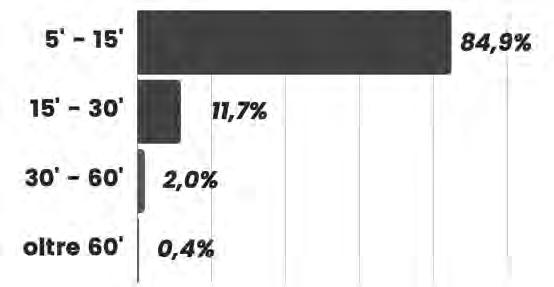

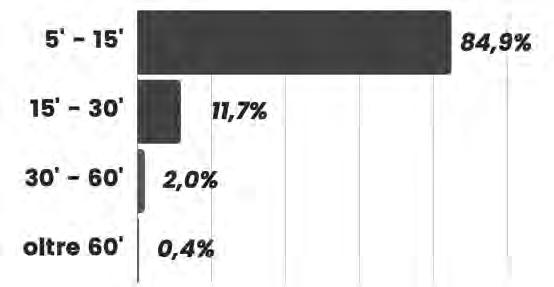

La prima analisi è relativa al tempo necessario per recarsi a scuola.

La maggior parte dei rispondenti sembra avere un tragitto piuttosto breve: l’85% impiega massimo 15 minuti per andare a scuola.

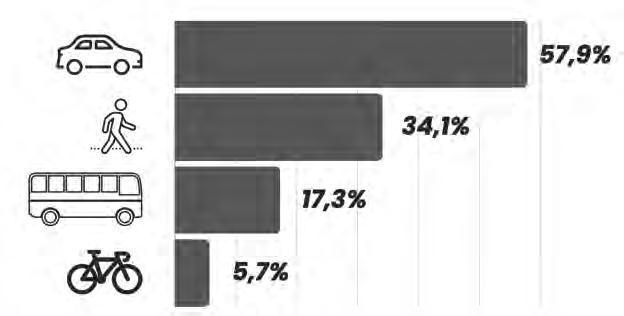

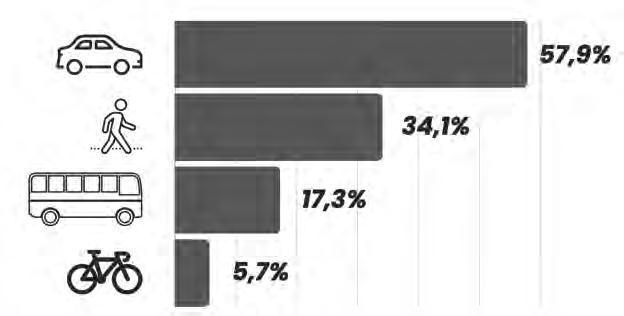

Tuttavia, pur avendo un tragitto relativamente breve, più della metà degli studenti viene accompagnata in auto, mentre oltre uno su tre si reca a scuola a piedi.

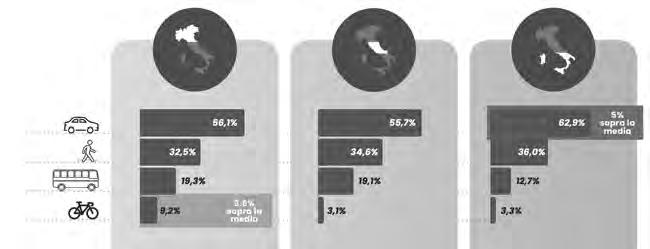

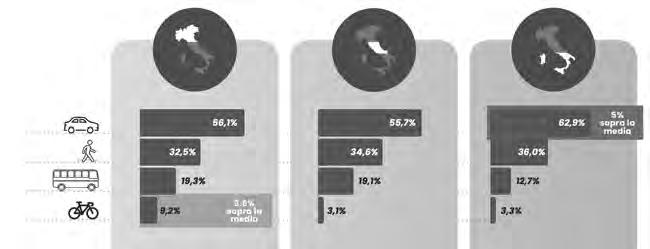

Si evidenziano differenze tra nord, centro e sud in relazione alla “mobilità scolastica”:

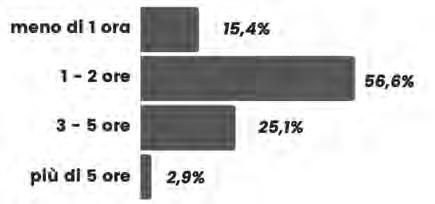

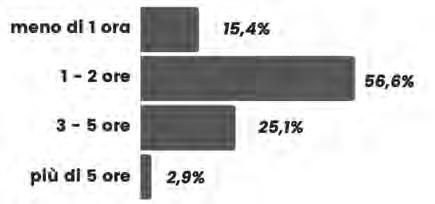

La maggior parte degli studenti e delle studentesse studia meno di due ore al giorno, anche se un 25% supera le tre ore di studio pomeridiano.

14 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

La distribuzione delle risposte sui rientri scolastici obbligatori mostra come la maggioranza degli individui non segua rientri scolastici. Una percentuale comunque significativa segnala di seguire rientri obbligatori.

15 NoN fermateci

Capitolo 1 non fermIamocI!

di Roberto Lamborghini

1.1 Premessa

Quando si parla di pratica sportiva, e lo si fa in un contesto associativo, non ci si può esimere dall’analizzare due dati di contesto particolarmente rilevanti soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.

Da un lato sicuramente la pandemia, che in maniera così impattante si è abbattuta soprattutto sulla pratica giovanile, di fatto impedendola a una vastissima fascia della popolazione, dall’altro, invece, il tema delle nuove generazioni e delle diverse abitudini di pratica. Queste due riflessioni, affrontate anche nella presente ricerca, hanno spinto (causa o effetto non è al momento rilevante) la pratica sportiva verso un altro trend che sta coinvolgendo tutto il nostro Paese, ovvero quello dell’aumento della pratica destrutturata o libera, cioè, in sintesi, la pratica lontana dai contesti associativi sportivi (siano essi società e associazioni sportive, enti di promozione, federazioni).

Queste considerazioni – e i dati legati a tali argomenti – assumono particolare importanza perché dimostrano, una volta di più, quanto la pratica sportiva (o cultura del movimento o attività motoria) stia vivendo un periodo di grande trasformazione e di conseguenza di quanto serva una nuova proposta sportiva, in termini di offerta, orari, disciplina sportiva, luoghi di pratica… Ciò significa che si rende necessario, da parte del mondo sportivo, l’acquisizione di nuove competenze, anche da un punto di vista psicologico e comportamentale, legate soprattutto alla necessità di un nuovo modello di dialogo e di proposta rivolta a questi nuovi giovani sportivi.

27 NoN fermateci

1.2 A ltri dati, per capire meglio

Allargando però un po’ la visuale, credo serva analizzare anche altri due aspetti, che purtroppo vengono spesso sottovalutati. Il primo è legato all’influenza della famiglia nella spinta alla pratica sportiva delle proprie figlie e dei propri figli. Soprattutto nella scuola primaria, molteplici studi dimostrano come la prima spinta per l’avvicinamento all’attività motoria arrivi dalle famiglie. Si tratta di un dato abbastanza ovvio, mentre meno scontato è analizzare quanto cambi la pratica dei figli se i genitori sono (o sono stati) a loro volta praticanti sportivi. I dati di una recente ricerca realizzata da SG Plus su alcune grandi città del Centro e Nord Italia dimostrano, infatti, come ci sia un delta particolarmente significativo, pari a oltre 20 punti percentuali, legato alla spinta e all’esempio che i genitori possono offrire ai figli. Nella scuola primaria, infatti, si passa da una media di pratica dell’87% per chi è figlio di praticanti a una del 65% per i giovani e le giovani che non hanno genitori che praticano attività motoria. Il gap si amplia ancora di più nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ciò significa che non solo è necessario creare un nuovo dialogo con bambine e bambini, ragazze e ragazzi, bensì allargare tale rapporto anche alle famiglie, facendo comprendere l’importanza della pratica sportiva e di uno stile di vita basato sul movimento. Ciò significa creare dei momenti d’incontro con i genitori anche di coloro che non praticano, cercando ad esempio di organizzare incontri formativi nelle scuole, nei quartieri, cercando davvero di mettere in pratica quell’alleanza educativa tra diversi soggetti che abbia come fine il benessere delle giovani generazioni.

Il secondo aspetto, che va analizzato con particolare attenzione, è relativo invece al gap di pratica tra bambine e bambini figli di genitori di origine italiana e figli di genitori di origine non italiana (europea o extraeuropea). Anche in questo caso, alcune recenti ricerche realizzate in singoli territori del Centro-Nord Italia mostrano come esista effettivamente una differenza di pratica, anche in questo caso molto significativa, tra i due sottotarget analizzati. Gap che si accentua ulteriormente se adottiamo anche una differenza per genere. Se, come sappiamo bene, esiste ancora una disparità di pratica (che purtroppo inizia già in

28 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

età precoce) tra maschi e femmine, tale dato si amplifica considerando i target per provenienza dei genitori. Ecco che mentre per il genere maschile si rilevano differenze, sebbene non ancora così accentuate, il genere femminile fa segnare numeri davvero preoccupanti. Lo studio ha, infatti, mostrato come figli e figlie di famiglie di origini italiane pratichino sport nell’84% dei casi, percentuale che si abbassa al 66% per le famiglie di origini europee e addirittura al 57% per quelle di origini extraeuropee. Purtroppo, l’emergenza appare particolarmente accentuata per il genere femminile, visto che bambine e ragazze figlie di famiglie di origine non italiana praticano solo nel 47% dei casi, a fronte di una pratica del 70% per i coetanei di genere maschile. È chiaro che vi possono essere molteplici concause legate a questi numeri, da problemi economici, a difficoltà culturali, ad altre motivazioni ancora che meriterebbero approfondimenti ulteriori; tuttavia, in questo contesto diventa importante evidenziare tali numeri perché, se comparati con i dati generali italiani che mostrano un evidente tasso di denatalità, significherebbe assistere a un progressivo impoverimento della pratica sportiva diffusa, ovvero del numero di bambine e bambini, ragazze e ragazzi che si approcciano allo sport. E se i dati legati alla pratica dei genitori fosse confermata anche in futuro, significherebbe ridurre ulteriormente l’attività sportiva futura con tutte le connessioni legate a temi di salute, benessere, welfare e risparmio sulla spesa sanitaria.

1.3 Società sportive oltre il tempo presente

In questo contesto generale, che ovviamente meriterà approfondimenti e monitoraggi su più territori e su numeri più significativi, ecco che assume particolare rilevanza il tema della pratica sportiva destrutturata di cui si parlava in precedenza. Se, infatti, problemi economici o anche solo d’integrazione, possono rappresentare oggi degli ostacoli a una pratica struttura continuativa per una parte della popolazione, la pratica libera che non ha costi né vincoli di lingua o cultura può e deve diventare uno strumento sociale di assoluta importanza. Già oggi è facile vedere nei playground delle città o nei parchi tanti ragazzi di origine non italiana che praticano (da soli o con coetanei di

29 NoN fermateci

diversa nazionalità) diverse discipline sportive, creando e immaginando anche nuovi luoghi e spazi sportivi dove magari ancora non sono stati codificati o disegnati (pensiamo agli zaini buttati per terra per creare delle porte). In questo senso appare fondamentale, per l’ente pubblico, sia aumentare il numero di questi spazi sportivi, siano essi parchi, playground o piazze cittadine, al fine di favorire una pratica sempre più allargata e “sotto casa”, sia offrire dei servizi aggiuntivi in questi luoghi, che possano andare da un’illuminazione per una pratica anche serale a un abbellimento delle strutture, dalla messa a disposizione di fontane per abbeverarsi a strutture dove poter lasciare i propri averi mentre si fa sport. E non si vuole arrivare a parlare di spogliatoi o docce, ma valutare anche l’impiantistica sportiva tradizionale come “appoggio” ai nuovi luoghi sportivi diventerà presto un esercizio imprescindibile.

In questo panorama che stiamo provando a tratteggiare c’è ancora spazio per le società sportive? Prima di tutto è doveroso un inciso: le società sportive rappresentano oggi l’unico reale presidio su un territorio. Non lo sono più le parrocchie, tantomeno i sindacati o i partiti politici; l’unico soggetto di “quartiere” in grado di parlare con aziende ed enti pubblici, ma anche con la famiglia della casa a fianco, è la società sportiva con le ovvie difficoltà del caso, ma anche con incredibili opportunità di valore e di prospettiva. Le società sportive sono gli unici soggetti in grado di attivare e mettere a terra le diverse progettualità ideate e sviluppate da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, sono i primi e più importanti promotori di attività fisica intesa come benessere e salute per diverse fasce di età, per non parlare degli aspetti educativi, sociali e di contrasto al disagio in tutte le sue forme. Quando le società sportive comprendono che il loro ruolo non è tanto l’aspetto agonistico in sé, quanto tutto il contorno, ecco che allora davvero possono nascere idee e opportunità e possono diventare dei soggetti imprescindibili anche per l’ente pubblico, per l’attivazione di quelle politiche sociali che oggi più che mai acquistano senso e importanza in tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, però, è opportuno che le società e associazioni sportive si dotino di nuove competenze e conoscenze, non ultime le risultanze di queste ricerche che tanti spunti possono dare

30 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

a chi ha voglia di ascoltare e di provare ad anticipare il cambiamento. Perché se è vero che la pratica strutturata sta mostrando segni di cedimento, è altrettanto vero che la pratica delle giovani generazioni è significativamente più alta di quella di 10 anni fa. Cosa significa tutto ciò? Significa che c’è fame di movimento e di sport, ma c’è bisogno di offrire qualcosa di diverso che permetta a ragazzi e ragazze di continuare a praticare, facendolo secondo le loro esigenze e i loro tempi, non quelli della società sportiva.

Se, dunque, i giovani stanno praticando in modo destrutturato e utilizzando le aree a libera fruizione come modalità e luoghi di pratica, potrebbe essere utile che le società sportive escano dai loro impianti e li provino a raggiungere? Se tante ragazze e ragazzi si approcciano alle palestre callisteniche che riempiono le nostre città o seguono tutorial su app e smartphone, potrebbe essere utile che le società sportive, grazie ai propri tecnici, si dotino di nuovi servizi con l’obiettivo di offrire quello che i giovani chiedono? Queste domande provocatorie non vogliono spingere i dirigenti e le società sportive a snaturarsi, anzi, ma sono interrogativi che è giusto porsi perché i numeri stanno dimostrando che c’è un bacino potenziale di sportivi che deve solo essere intercettato. E se oggi la pratica si sta spostando, allora, di conseguenza, anche l’offerta della società sportiva deve provare a modificarsi.

Una domanda che potrebbe sorgere è: perché? Perché deve essere una società sportiva a sobbarcarsi tale lavoro? Perché una società deve cambiare il proprio modo di essere? Non c’è una risposta corretta e, ovviamente, tutti i temi di cui si parla non possono essere affrontati da soli dalle società e associazioni sportive; tuttavia, potrebbe essere una sfida da giocare insieme agli enti pubblici e altre associazioni (sportive e non) del proprio territorio.

Esistono già tante realtà di “coach di quartiere”, ovvero istruttori-allenatori che si mettono a disposizione in alcuni luoghi sportivi della città per far praticare chi si trova in quei luoghi. Perché non può essere un servizio messo a disposizione dalle società sportive? Non si tratta di un qualcosa di invasivo, ma di qualcuno che il tal giorno alla tale ora possa far fare sport (in diverse forme e modalità) a chi ne abbia voglia. Magari qualcuno di questi praticanti vorrà continuare da solo, qualcun altro invece

31 NoN fermateci

preferirà riavvicinarsi alla società sportiva; si tratta di un’opportunità, per cui perché non provarci?

E perché, insieme agli enti pubblici, le società non potrebbero pensare di “adottare” un luogo sportivo? Magari quello vicino al proprio impianto, magari organizzando allenamenti in spazi aperti, magari mandando ogni tanto un proprio istruttore, magari cercando di valorizzarlo. Male che vada ci staremo facendo un po’ di pubblicità, bene che vada cercheremo di ridurre quel gap sempre più ampio tra pratica sportiva strutturata e destrutturata.

Perché alla fine, quello che conta è vedere quanta più gente possibile si muove e grazie all’attività motorio-sportiva, cresce e migliora se stessa e il proprio ambiente.

32 Borgogni - Carlevaro - Digennaro - lamBorghini - loveCChio - magno

pNella tenace assenza di una cultura sportiva fondata sui valori dell’aggregazione, dell’accoglienza, del sacrificio e dell’inclusione, questo libro – nato da un progetto di ricerca realizzato grazie al contributo di Sport & Salute S.p.A. – analizza le statistiche di partecipazione dei giovani alle attività sportive e ad approfondire le motivazioni che spingono, in particolare gli adolescenti, ad allontanarsi dallo sport strutturato o dalla pratica sportiva in generale.

Una riflessione destinata a dirigenti sportivi, allenatori, decisori locali, per riflettere sulla qualità delle proposte sportivo-educative che enti come il “Centro Sportivo Italiano” e l’“Unione Sportiva Acli” desiderano promuovere.

Dal percorso di analisi, studio e approfondimento emerge come la pratica sportiva stia vivendo un periodo di trasformazione e di conseguenza di quanto serva una nuova proposta sportiva, in termini di offerta, orari, disciplina sportiva, luoghi di pratica. È necessario infatti leggere la realtà per ricodificare le modalità di risposta ai bisogni delle persone e comprendere le condizioni per favorire la crescita e lo sviluppo della promozione sportiva, soprattutto in età preadolescenziale/adolescenziale, in Italia.

Ciò significa che si rende necessario, da parte del mondo sportivo, l’acquisizione di nuove competenze anche da un punto di vista psicologico e comportamentale, legate soprattutto alla necessità di un nuovo modello di dialogo e di proposta rivolta ai nuovi giovani sportivi.

Questo libro offre al mondo sportivo uno strumento utile per prevenire il dropout e contribuire all’individuazione e rimozione delle barriere per lo svolgimento dell’attività attraverso lo sport. Euro 14,50 (I.i.)

ISBN 978-88-6153-625-8