3 minute read

Pasquetta di Sangue 27 aprile ‘43 a Trani

I DANNI DELLE BOMBE

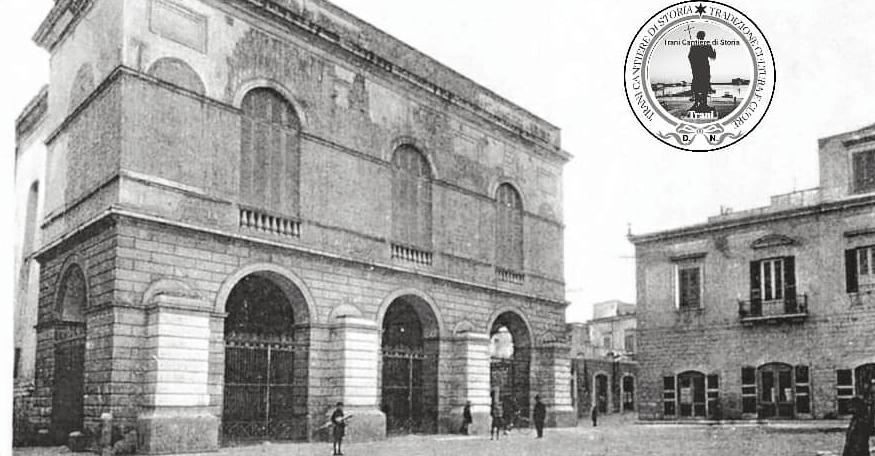

In alto il teatro Ferdinando, danneggiato dalle scheggie. Costruito interamente in legno

Advertisement

Trentacinque morti e almeno il doppio dei feriti. Queste sono le cifre delle vittime che i documenti ci hanno restituito in merito alla Pasquetta di Sangue, a ottant’anni dall’accaduto (27 aprile 1943). Un episodio che ha segnato la vita di due generazioni di tranesi. In quel giorno alcuni bombardieri alleati sganciarono sulla cittadina adriatica quattro bombe, due delle quali caddero in mare. Le altre due toccarono il suolo, provocando danni ingenti sia agli edifici, che ad intere famiglie, distrutte nel giro di pochi secondi di terrore.

Trasmesse di nonno in padre e di padre in figlio, le memorie di quegli attimi sono stati custoditi da due generazioni di tranesi. Tra queste, quella di una delle poche testimoni rimaste: Domenica Sonatore Cosentino che in quell’occasione ha perso mamma, papà e sorella. Nonostante la giovane età, ha in seguito raccolto le testimonianze di zii e cugini sopravvissuti. Oltre alle vittime civili e militari, non vennero risparmiati gli edifici storici. Tra quelli distrutti il teatro Ferdinando, eretto in epoca borbonica nell’omonima piazza e mai più ripristinato dopo il bombardamento, e parte della caserma, ora sede di un distaccamento dell’8° brigata meccanizzata Pinerolo.

Nel marzo del 1943, iniziava a diffondersi tra gli italiani un palese malcontento verso il regime fascista. Rivolte e defezioni di lavoratori iniziavano a verificarsi in tutta la penisola. Mussolini, non avendo più l’appoggio totale del suo gabinetto, iniziò a pianificare la propria fuga verso l’alleato tedesco, mentre americani e inglesi iniziarono a bombardare il sud Italia con i B-17 (noti come le “Fortezze Volanti”) che partivano dal nord Africa. Nonostante il tumulto del conflitto mondiale, le città provarono a cercare la ‘normalità’ nelle più semplici azioni quotidiane come il lavoro nei campi, l’attività in bottega e in fabbrica, le passeggiate in riva al mare e la partecipazione alle funzioni religiose.

Come ci ha raccontato la signora Cosentino, “il 25 aprile, la mia famiglia aveva festeggiato la Pasqua, insieme al mio terzo compleanno. Ero molto piccola quindi ricordo poco. Questa storia per me è come una fiaba: me l’hanno raccontata tante volte”. Le giornate iniziavano ad essere calde, tanto che in molti avevano già sperimentato il primo bagno dell’anno. Tradizione che aveva vinto sulla paura per gli attacchi aerei. Le famiglie tranesi erano solite organizzare picnic in spiaggia in occasione della Pasquetta (26 aprile). Anche la famiglia Cosentino, approfittando dell’apparente calma, aveva deciso di far respirare un po’ d’aria di mare a Domenica e Riccarda, questa di soli 10 mesi. Trascorsa gran parte della giornata all’aperto, la famiglia si divise. “Io, a quanto pare, ero molto stanca. Così rimasi con nonna Carolina e quella notte dormii a casa sua – prosegue nel racconto la signora Domenica - mia madre Filomena e mio padre continuarono a godersi la giornata. Con loro rimase anche mia sorella Riccarda, troppo piccola per allontanarsi dalla mamma”. Quella fu l’ultima volta in cui vide sua sorella e i suoi genitori. Tra le due e le tre di mattina del 27 aprile due delle quattro bombe caddero in città. La prima, in via Statuti Marittimi, centrò in pieno la palazzina dove viveva la famiglia Cosentino, non lasciando scampo agli occupanti; le schegge vennero proiettate nella vicina piazza Teatro, dove danneggiarono oltremodo il teatro cittadino. La seconda, colpì in pieno le “Casermette” di via Corato. “Le sirene d’allarme non suonarono, nessuno fu avvisato” ha specificato Mina. Gli inglesi erano soliti sorvolare la costa durante il giorno e sganciare bigliettini d’avviso prima di un bombardamento. Fortunatamente l’abitazione della nonna delle bambine, che si trovava nella stessa via, ad appena cento metri di distanza, venne risparmiata. La maggior parte delle testimonianze, raccolte nelle testate dell’epoca, conferma che il boato fu tale da polverizzare i vetri delle abitazioni del centro e svegliare l’intera città. Le fiamme oscurarono le timide luci delle torce che i sopravvissuti usavano per muoversi nelle strade meno illuminate. “Mia nonna corse in strada, facendosi largo nel buio e nel fumo. Raggiunse le macerie gridando il nome dei figli (Filomena e Nunzio) e del genero (Nicola). Li trovò. Mia madre e mia sorella erano già morte. Mio padre e mio zio, invece, fecero in tempo a rivolgere le ultime parole a nonna Carolina. Quelle del mio papà erano tutte per me: “Mi raccomando a Menichina”, così mi chiamava”. Nel 1963 il Tranesiere, la rivista quindicinale della città, ricordò così quella notte: “Quattro furono le bombe lasciate cadere. Fortunatamente due di esse caddero in acqua, mentre le altre due, piombate sulla banchina, esplodendo dilaniarono completamente con le schegge e lo spostamento d’aria il fabbricato posto fra le due strade ed in parte anche gli altri circostanti. Fu allora che il nostro glorioso ed antico teatro comunale ebbe il danno più grave. L’opera di soccorso ebbe inizio quando gli apparecchi nemici non avevano ancora abbandonato la città ma si erano diretti presso le casermette di via Corato, di recente costruite ed entrate in funzione. Anche qui furono sganciate delle bombe che provocarono la morte di 14 militari rimasti affogati nel rifugio per lo scoppio delle condutture d’acqua”. Per anni i sopravvissuti si sono chiesti come mai le sirene non avvisarono dell’imminente attacco e come mai gli Alleati non lo anticiparono con il solito lancio di volantini. Francesco Lotoro, pianista di religione ebraica, storico e musicologo, venne a conoscenza della storia di Trani durante una raccolta di informazioni sui canti fatti nei campi di con-